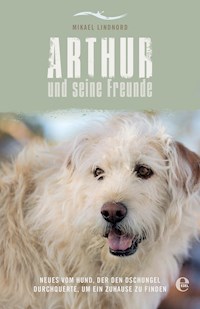

Arthur. Der Hund, der den Dschungel durchquerte, um ein Zuhause zu finden E-Book und Hörbuch

Mikael Lindnord

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel VerlagsgruppeHörbuch-Herausgeber: Edel

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Inmitten des ecuadorianischen Dschungels trifft der schwedische Extremsportler Mikael mit seinem Team auf einen verwahrlosten Straßenhund – ausgemergelt und mit Wunden übersät: Arthur. Der Hund weicht ihm nicht mehr von der Seite und folgt ihm selbst durch knietiefen Matsch und im Kayak. Nach 650 km durch die Wildnis Ecuadors steht nicht mehr das Gewinnen des Rennens im Vordergrund sondern das neue Teammitglied heil nach Hause zu bringen. Für Leser des Bestsellers "Bob, der Streuner"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MIKAEL LINDNORDmit Val Hudson

ARTHUR

DER HUND, DER DEN DSCHUNGEL DURCHQUERTE, UM EIN ZUHAUSE ZU FINDEN

Aus dem Englischen von Tobias Rothenbücher

Edel Books

Ein Verlag der Edel Germany GmbH

Copyright © Mikael Lindnord 2016

Titel der Originalausgabe Arthur, the Dog who crossed the Jungle to find a home erstmals erschienen 2016 bei Two Roads, UK.

Copyright der deutschen Ausgabe © 2016 Edel Germany GmbH,

Neumühlen 17, 22763 Hamburg

www.edel.com

1. Auflage 2016

Übersetzung: Tobias Rothenbücher

Projektkoordination: Gianna SlomkaLektorat: Birga Andel

Umschlagfotos: Krister Görensson

Fotos im Innenteil: Krister Görensson

Covergestaltung: Groothuis. Gesellschaft der Ideen und Passionen mbH | www.groothuis.de

Satz und Layout: Datagrafix, LLC | www.datagrafix.com

ePub-Konvertierung: Datagrafix, Inc

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

eISBN 978-3-8419-0486-7

„Ich wollte mir nie einen Hund zulegen.Aber ich merke, dass etwas von Arthur in mir steckt.Arthur zu begegnen und ihn mit nach Hause zu bringen, ist das Beste, was mir je passiert ist.“

Inhalt

1. Eine sportliche Chance

2. Der richtige Weg

3. Endlich topfit

4. Sie sind gestartet!

5. Die im Abgrund der Schmerzen wühlen

6. „Kommst du mit?“

7. Koste es, was es wolle

8. Schwimm um dein Leben

9. Das schwedische Landwirtschaftsamt

10. Mischlingshund

11. Neues Zuhause, alte Wunden

12. Der Preis der Freiheit

13. Akute Trennungsangst

14. Zu Hause

15. Home Run

Epilog: Die Arthur-Stiftung

Kapitel 1

Eine sportliche Chance

„Adventure Racer sind nicht normal.“

Örnsköldsvik, November 2015

Es ist schon fast Mitternacht, als sich das Dickicht der E-Mails, das sich in meinem Postfach angesammelt hat, allmählich zu lichten beginnt. Nur noch ein paar Tage, dann geht es zur Adventure-Racing-Weltmeisterschaft nach Brasilien – jedes Jahr der Höhepunkt für alle Racer. Tausend Dinge sind zu organisieren, mein Schreibtisch quillt über vor Listen mit Sachen, die eingepackt und erledigt werden müssen, ehe mein Team und ich aufbrechen können.

Draußen heult der Wind, und es hat angefangen zu regnen, aber hier oben im Büro ist es warm. Warm, gemütlich – und es riecht ein ganz kleines bisschen nach nassem Hund. Meine Füße sind zwar nicht kalt, aber wenn sie es wären, müsste ich sie nur ein paar Zentimeter weiter vorschieben, dann könnte ich sie behaglich unter ein vertrautes Fell stecken.

Arthur.

Er döst in seiner typischen Arthur-Komforthaltung unter dem Schreibtisch, und immer, wenn ich die Augen schließe sehe ich ihn in genau dieser Lieblingshaltung vor mir. Sein langer Rumpf hebt und senkt sich leicht, sein großer Löwenkopf schaut erwartungsvoll zu mir auf, und eine seiner Vorderpfoten hat er untergeschlagen, vielleicht für später. Ich muss gar nicht unter den Tisch schauen, um zu wissen, was er gerade tut. Aus dem Schnuffeln und dem zufriedenen Seufzen höre ich heraus, dass er es sich dort gemütlich macht, solange ich arbeiten muss.

Unten schlafen Helena und die Kinder bereits. Es ist selten so still in diesem Haus, das sonst voller Leben und Lärm ist. Meine zweijährige Philippa, für die ich wirklich alles tun würde, ist ein richtiger Schatz, aber auch so begierig auf neue Abenteuer und neue Spiele, dass sie dabei manchmal ihren kleinen Bruder aufweckt. Thor ist erst drei Monate alt. Da kann man natürlich nicht erwarten, dass er weiß, wann es Zeit zum Spielen und wann es Schlafenszeit ist. Meistens ist er ganz brav – er trinkt und schläft und trinkt und schläft, viel mehr ist es nicht –, aber auch er macht manchmal Krach. Bei zwei Kindern unter drei Jahren sind Lärm und ein bisschen Chaos wahrscheinlich ganz normal.

Aber inmitten von alldem gibt es einen ruhenden Pol, und als ich unter dem Schreibtisch nachsehe, was Arthur macht, schaut er mit einem vertrauensvollen Blick, an dem ich mich nie sattsehen werde, zu mir auf. Ich kraule ihn am Kopf, hinter dem Ohr. Sein Fell ist größtenteils goldbraun, aber durch die einzigartige hundegenetische Mixtur, die Arthur ausmacht, haben seine Ohren einen zarten Orangeton. Ich mag diese Ohren, wie sie auf und ab flattern, wenn er über die Berge rennt.

Jetzt wird aber nicht gelaufen, sondern zufrieden gedöst. Er freut sich, dass ich in seiner Nähe bin, legt seinen großen Kopf zurück auf die Pfote und schließt die Augen.

Während ich die letzten Vorbereitungen für die diesjährige Weltmeisterschaft treffe, muss ich doch ein bisschen staunen, wenn ich Arthur so vor mir sehe. Letztes Jahr um diese Zeit hatte ich nicht einmal gewusst, dass es ihn gibt, geschweige denn, dass er ein Teil meines Lebens und meiner Familie werden sollte. Angesichts all der Widrigkeiten, die sich uns in den Weg stellten, ist es eigentlich unfassbar, dass wir heute hier zusammen sein können …

Örnsköldsvik, 1993

„Nein, Mikael, du nicht. Du bist raus. Nicht gut genug.“

Ich hörte auf, mir die Schlittschuhe zuzubinden, und sah mit offenem Mund zu meinem Eishockeytrainer hoch.

„Du kannst dableiben, wenn du willst“, fuhr er fort, „aber du spielst nicht. Vielleicht packst du besser deine Sachen und verabschiedest dich.“

Er drehte sich um und ging aus der Umkleide hinaus in die Eishalle, um weiter mit den anderen Schülern zu sprechen. Drei schickte er aufs Eis und gab ihnen Anweisungen für eine neue Übung. Er sauste davon, als wüsste er überhaupt nicht, welchen Schlag er mir gerade verpasst hatte.

Es fühlte sich an, als hätte sich mein Inneres verflüssigt. Nicht. Im. Team. Ich war siebzehn, und in der Eishockeymannschaft zu sein war so ziemlich das Einzige, was ich mir immer erträumt hatte, alles, worauf ich die vergangenen fünf Jahre hingearbeitet und wofür ich trainiert hatte. Kein einziges Training hatte ich verpasst, alles, was man von mir verlangte, hatte ich getan und darüber hinaus noch mehr, sogar außerhalb der Saison und an den Ruhetagen hatte ich trainiert. Meine gesamte Energie und Zeit, einfach alles, was ich hatte, hatte ich in dieses Ziel investiert.

Noch klangen die Worte meines Trainers wie ein Echo durch die Eishalle. „Nicht gut genug.“ Ich bückte mich, um meine Sachen wieder einzupacken, sodass niemand mein Gesicht sehen konnte. Als ich alles verstaut hatte, schaute ich hoch zu meinen Schulkameraden. Damals ahnte ich es noch nicht, aber es sollte zwanzig Jahre dauern, ehe ich diesen Umkleideraum wieder betrat.

Als die anderen zum Training hinausgingen, schien für sie alles wie immer. Keiner bemerkte, dass etwas in Mikael Lindnord gerade gestorben war.

Für jemanden, der in Örnsköldsvik in Nordschweden geboren und aufgewachsen ist, ist Eishockey schlicht das Größte. Eigentlich gilt das sogar für alle Schweden. Unser Land ist da etwas eigenartig: Wenn man auf einem Gebiet mittelmäßig ist, ist das in Ordnung. Mittelmäßig ist okay. Aber wenn es eins gibt, worin man richtig, richtig gut sein muss, dann ist das Eishockey. Das ist der Sport, der einem mehr als jeder andere Respekt einbringt – mehr als Fußball, Orientierungslauf oder Skifahren.

Schon als kleiner Junge war ich beim Sport mit Herzblut dabei. Ich bin zwar nicht das geborene Talent, aber ich war schon immer sportbegeistert und wollte unbedingt gewinnen. Einmal, als ich zehn Jahre alt war, trainierten wir in der Schule Volleyball. Es war nur ein Trainingsspiel und das Ergebnis spielte keine Rolle, aber als der Lehrer auf Aus entschied, weil er den Ball an der Hallendecke gesehen hatte, ging auch ich an die Decke. Ich war mir sicher, dass der Ball noch gut gewesen war, und wollte seine Entscheidung nicht akzeptieren. In diesem Alter muss ich meine Lehrer zur Weißglut gebracht haben, aber ich wollte eben unbedingt gewinnen. Sogar beim Training.

Die Lehrer erkannten wohl meine Entschlossenheit und meinen Einsatz, aber unterm Strich sahen sie einfach zu wenig Können.

Als ich an diesem Abend meines letzten Eishockeytrainings nach Hause ging, fragte ich mich, wie ich es meinen Eltern beibringen sollte, dass ich nicht mehr in der Mannschaft war. Sie wussten, wie viel es mir bedeutete, denn meine Mutter hatte mich während der letzten zwölf Jahre ständig zum Eishockey und zu anderen Sportveranstaltungen gefahren. Es muss sie all die Jahre schrecklich gelangweilt haben, im Auto darauf zu warten, bis ich endlich mit wer weiß was für einem Training fertig war, aber gesagt hat sie nie etwas. Einmal war meine Mutter mit Abstand die Letzte, die noch wartete. Ich hatte mich bei einem Orientierungslauf verirrt und brauchte viel länger als alle anderen. Doch das hielt mich nicht davon ab, akribisch darauf zu achten, alle Stationen anzulaufen und mir meine Stempel zu holen. Ich hatte die Aufgabe, die ganze Strecke zu schaffen, also schaffte ich sie. Wie mir heute klar wird, zeichnete sich schon damals ab, dass ich keiner werden sollte, der schnell aufgibt.

Mein Vater war bei der Armee und arbeitete für die Vereinten Nationen. Damals verstand ich noch nicht, was das für ein Job war, und er erzählte auch nicht viel von seiner Arbeit. Aber ich wusste, sie war wichtig und nahm viel Zeit in Anspruch.

Das hieß auch, dass er die Möglichkeit bekam, ein Jahr im Ausland zu arbeiten. Er musste nicht, aber er wollte gern. Ich war zwölf und meine Schwester sieben, als wir mit unseren Eltern aus Schweden wegzogen und uns am anderen Ende der Welt niederließen: zunächst für sechs Monate in Damaskus und dann für weitere sechs Monate in Kairo.

Heute bin ich froh über dieses Jahr im Ausland, an so beängstigend fremden Orten. Wie bei vielen nicht ganz angenehmen Erfahrungen im Leben bemerke ich im Rückblick, dass ich dabei viele Dinge gelernt habe; Dinge, durch die ich die Welt heute ein bisschen besser verstehe.

Damals kam es mir jedoch nicht so vor. In der Schule lernte ich sogar herzlich wenig. In Damaskus musste ich die pakistanische Schule besuchen, wo ich grausame Lehrer hatte. Unser Unterricht fand auf Englisch statt, was ich damals noch nicht gut sprach. Mein schwächstes Fach war Mathe (eigentlich war ich in allem, was mit Zahlen zu tun hatte, und auch in den meisten naturwissenschaftlichen Fächern, ziemlich mittelmäßig). Man stelle sich also einen mittelmäßigen schwedischen Jungen vor, der Mathematikunterricht auf Englisch bekommt. Manchmal mussten wir bis zum nächsten Tag neue Einmaleinsreihen lernen, und wenn ich die Aufgaben dann nicht konnte, was meistens der Fall war, wurde ich übel geschlagen. Meine Mutter half mir zwar bei den Hausaufgaben, aber im Unterricht beantwortete ich eine Frage nach der anderen falsch und bekam für meine angebliche Dummheit fast immer die Ohren langgezogen. Und zwar kräftig – mit festem Griff und einem Ruck vorwärts. Erstaunlich, dass ich heute keine riesigen oder in seltsamen Winkeln abstehenden Ohren habe.

Es war eine schwere Zeit. Nicht genug, dass ich geschlagen wurde, ich hatte auch noch fürchterliches Heimweh nach Schweden und sehnte mich unheimlich nach meinem Zuhause und meinen Freunden. Schließlich wandte sich mein Vater an die Schule und machte den beiden Schulleiterinnen – zwei ziemlich furchteinflößenden Frauen – klar, dass es nicht hinnehmbar war, einen schwedischen Bürger, und sei es auch ein noch so junger, auf diese Weise zu malträtieren. Das bedeutete zwar das Ende der Schläge, doch abends war ich immer sehr müde, musste aber aufbleiben, bis ich meine Hausaufgaben erledigt hatte. Es schien mir wie eine einzige Strafe, und so soll Schule einfach nicht sein. Noch dreißig Jahre danach verfolgt mich die Erinnerung an diese Zeit.

Trotzdem gaben mir diese sechs Monate hier und die sechs Monate in Kairo etwas darüber mit, wie Menschen miteinander leben – und wie sie miteinander leben sollten. Mitzuerleben, wie sich Menschen aus verschiedenen Kulturen aneinander gewöhnen mussten, war an sich schon eine Lektion. Und weil es mir so schwerfiel, eine fremde Sprache zu lernen, werde ich wohl immer Verständnis für Leute haben, die in ein fremdes Land kommen, in dem sie auf einmal alles in einer Fremdsprache erledigen müssen.

Kurz nach unserer Rückkehr nach Schweden zogen wir nach Örnsköldsvik, wo wir immer noch leben. Es ist fantastisch hier: Man kann Ski laufen, hiken, Rad fahren, schwimmen, Ballsport treiben – und alles ist nur ein paar Minuten von zu Hause entfernt.

Die Stadt liegt an einem wunderschönen Schärenmeer in der Gegend der sogenannten Hohen Küste – der Höga Kusten. Das Land ist eine grandiose Mischung aus steilen Hügeln, kleinen Inseln und Wäldern, es sieht zu jeder Jahreszeit herrlich aus, und die Wanderwege bieten Aussichten, die zu den spektakulärsten der Welt gehören.

Wenn ich als Junge nicht Eishockey spielte, war ich Rad oder Ski fahren – als Kind hatten wir immer fantastische Skiferien – oder auch Schlittschuh laufen. Ich lief gern auf dem Eis, obwohl es mir viele Jahre nicht ganz leicht fiel. Meine Schlittschuhe passten mir nicht richtig, sie drückten fürchterlich. Wenn ich mich auf dem Eis so umsah, schienen all die anderen Leute keine Probleme mit ihren Schlittschuhen zu haben. Ich dachte, dass wohl alle diese Schmerzen hatten und man es ihnen bloß nicht ansah, auch wenn ich das nicht so recht nachvollziehen konnte. Erst Jahre später, als ich passende Schlittschuhe hatte, bemerkte ich den großen Unterschied – und jetzt, mit neununddreißig, bin ich ein besserer Schlittschuhläufer als früher, als ich noch fünf oder sechs Stunden pro Woche trainierte. Im Sommer spielte ich außerdem Fußball, aber nur zum Spaß. Bei diesem Sport wusste ich, dass mir die Technik fehlte, um wirklich erfolgreich zu sein.

Aber in diesem Sommer, dem Sommer, in dem ich nicht in die Eishockeymannschaft gekommen war, machte ich eine Entdeckung, die meine Enttäuschung ein bisschen dämpfte. Ein Mädchen namens Helena.

Es war der Sommer 1993, die Prüfungen waren vorbei, und wir konnten sorglos draußen sein, lange aufbleiben und sogar manchmal heimlich einen trinken, wenn unsere Eltern nicht aufpassten. Auf dem Gymnasium hatte ich, seit ich fünfzehn war, eine Freundin, wir waren also schon fast drei Jahre zusammen. Wie die meisten meiner Freunde hielt ich mich schon für ziemlich erwachsen, aber rückblickend war ich damals wohl nicht ganz so reif, wie mein siebzehnjähriges Ich sich das dachte. Nur weil man eine Freundin hat und viel Sport treibt, ist man eben noch nicht erwachsen.

Ein paar von uns beschlossen, den Ferienbeginn zu feiern und in der Stadt tanzen zu gehen. Wir wussten, dass Leute von mindestens zwei anderen Schulen da sein würden, also glaubten wir – vor allem meine Freunde, die noch solo waren –, dass man wahrscheinlich neue Jungen und Mädchen kennenlernen konnte. Das konnte ja nur gut sein.

Es war laut und dunkel wie so oft bei solchen Veranstaltungen, aber ich bemerkte sofort einen goldfarbenen Schimmer am anderen Ende des Raumes. Als ich mich vorsichtig näherte, entdeckte ich ein unglaublich hübsches Mädchen. Sie wirkte clever und witzig und sah umwerfend aus. Wir unterhielten uns ein bisschen, soweit das bei all dem Lärm überhaupt ging, und ich fand heraus, dass sie jünger war als ich – sechzehn – und gerne Sport trieb, vor allem Reiten. Und dass sie mit niemandem zusammen war. Aber ich hatte eine Freundin, also verabschiedete ich mich nach kurzer Zeit schon wieder von ihr.

Trotzdem wusste ich tief in mir, dass sie die einzig Wahre war und dass ich mich von meiner Freundin trennen musste, bevor ich die nächsten Schritte unternehmen konnte. Nachdem ich den schwierigen Teil erledigt hatte, war die nächste Herausforderung, mich um Helena zu bemühen. Als ich das erste Mal fragte, ob ich vorbeikommen dürfe, erklärte sie mir, dass sie nicht könne, weil sie eine Woche zu einem Reitlager fahre.

Aber dadurch ließ ich mich nicht bremsen. Das Reiten war ihr sehr wichtig, das merkte ich, und daher war ich mir sicher, dass das Lager keine Ausrede war. Außerdem wirkte sie ein bisschen aufgeregt, weshalb ich mir noch sicherer war, dass sie mich wirklich treffen wollte. Schritt für Schritt lernten wir uns kennen und verabredeten uns häufiger – wenn wir nicht gerade im Reit- oder Eishockeytraining waren, natürlich.

Später hat sie mir erzählt, sie habe sofort erkannt, dass ich „ein ganz besonderer Junge“ sei. Dazu kann ich nichts sagen, aber ich weiß, wie wunderbar es ist, dass sie nach all den Jahren noch immer glaubt, dass ich jemand Besonderes bin.

Die Liebe seines Lebens zu treffen ist schon eine Erfahrung, die einen ein Stück weit erwachsener macht, und das Gleiche gilt für den Militärdienst. Als ich achtzehn war, galt noch die Wehrpflicht – seit 2010 wird man nur noch militärisch ausgebildet, wenn man Berufssoldat werden will. Ich glaube allerdings, dass viel für die Wehrpflicht spricht. Man lernt Disziplin und bekommt eine Struktur, und man ist gezwungen, etwas über sich selbst herauszufinden. Für mich fing das Leben damit erst richtig an.

Ich verpflichtete mich freiwillig für fünfzehn Monate bei der Armee, obwohl ich nach der Sache mit der Eishockeymannschaft völlig unsicher war – ich fürchtete mich regelrecht –, ob ich das durchstehen würde.

Meine ganze Kindheit über war mir gesagt worden, ich sei schwach. Ich wusste, dass mein Vater nicht viel von mir erwartete; als wäre es gestern gewesen, erinnere ich mich, wie er mir sagte, er glaube nicht, dass ich es schaffen würde. Vielleicht hatte er, da er ja selbst beim Militär war, zu viele junge Männer an den harten Aufgaben zerbrechen sehen. Vielleicht hatte seine Vorstellung, ich sei „schwach“, auch etwas mit meiner Abscheu vor Auseinandersetzungen zu tun – die hasse ich tatsächlich. Nach jeder Auseinandersetzung geht es mir noch lange sehr schlecht. Aber schwach? Ich hatte eher den Eindruck, dass ich etwas beweisen musste, und das nicht nur mir, sondern auch ihm und allen anderen.

Nach den ersten Fitness- und Ausdauertests war ich mir mehr und mehr sicher, dass ich recht hatte und mein Vater nicht. Hier gehörte ich hin.

Zu den ersten Tests gehörte ein zermürbender Marsch, bei dem fünfundfünfzig von uns die Berge bei Kiruna, der nördlichsten Stadt Schwedens nahe der finnischen Grenze, mit fünfzig Kilo auf dem Rücken überqueren mussten, wobei wir ganz auf unsere eigenen Kräfte angewiesen waren. Je härter der Marsch wurde, desto mehr Leute gaben auf. Man hatte erwartet, dass nicht viele bis zum Ende durchhalten würden, und so kamen von den ursprünglichen fünfundfünfzig – die alle als physisch außerordentlich fit eingestuft waren – nur zweiundzwanzig zu der Eliteeinheit der Küstenjäger.

Ich war überglücklich über den Beweis, dass ich die nötige Härte besaß, so etwas durchzustehen. Den Offizieren, die mich zuvor angeschrien und beschimpft hatten, hatte ich es gezeigt.

Als ich an der Reihe war, die Jungs anzuführen, dachte ich, ich würde sie mal von der bitteren Medizin kosten lassen, die ich hatte schlucken müssen. Den Tag werde ich nie vergessen, als ich mich vor ihnen aufbaute, um ihnen meine Ansage zu machen. Ich glaubte wohl, je lauter ich schrie und je mehr ich sie anpöbelte, desto härter würde ich wirken und desto mehr würden die Männer danach zu mir aufschauen. Ich muss wohl gedacht haben, dass ich mit zunehmender Lautstärke umso besser meine tiefliegende Unsicherheit überspielen konnte.

Es lief nicht gut. Mein Gesicht lief rot an, ich vergaß, was ich alles sagen wollte, und bei meinem ganzen Geschrei versagte mir immer wieder die Stimme. Aber trotz dieser missglückten Ansprache war ich der Überzeugung, dass ich dazu geeignet war, in der Armee Erfolg zu haben.

Danach absolvierte ich monatelang noch anspruchsvollere Manöver, denn offenbar sollten wir zu Kriegern ausgebildet werden, die überleben können und die töten, ehe sie selbst getötet werden. Das Szenario bei den meisten Übungen war eine Verteidigungsmission entlang der russischen Grenze. Kein Tag war wie der andere – wir wurden von Hunden gejagt oder von anderen Einheiten. Oft gingen uns die Vorräte aus und wir mussten uns unter Feuer an die imaginären feindlichen Linien heranschleichen. Und wie in den meisten Filmen dieser Zeit kam der „Feind“ aus dem Osten.

Je länger die Ausbildung dauerte, desto mehr erkannte ich, dass ich recht hatte – ich war stark. Nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Ich hatte Willenskraft. Wir konnten zwei Mann tragen, dabei rennen und trotzdem gewinnen. Ich konnte weitermachen, wenn alle anderen schon aufgegeben hatten. Ich fand heraus, dass ich enorme Durchhaltereserven hatte und so lange ohne Schlaf auskam wie kein anderer.

Darüber hinaus bemerkte ich noch etwas anderes, was mein Leben verändern sollte. Ich entdeckte in mir etwas, was auf Schwedisch wörtlich übersetzt „Truppencharme“ heißt: die Fähigkeit, die Jungs mitzunehmen. Ihnen nicht nur zu sagen, was sie tun sollen, sondern es ihnen auch zu zeigen. Ich lernte, durch gutes Beispiel zu führen. Ich brüllte und schimpfte nicht mehr, sondern ging positiv voran. Ich war der geborene Anführer.

Bei einem Manöver waren wir draußen in der Wildnis, als es unbeschreiblich kalt wurde. Taube Glieder, zusammengekniffene Hintern, eingefrorene Zehen – so kalt. Wir sahen unsere Atemwolken und merkten, wie die Wimpern bei jedem Blinzeln zusammenfroren.

Für manche war es hart an der Grenze des Erträglichen, aber ich merkte, dass mir nicht nur die Kälte und die Erschöpfung nichts ausmachten, sondern dass ich den anderen auch zeigen konnte, dass es in Ordnung war, dass wir das überstehen würden. Wenn wir einander halfen und durchhielten, würden wir es gemeinsam schaffen. Einer oder zwei mussten getragen werden, und ein anderer musste durch Herumalbern dazu ermuntert werden, den letzten Aufstieg noch durchzuhalten, obwohl er schon fast aufgegeben hatte. Irgendwie gelang es mir, uns alle ans Ziel zu bringen – gut gelaunt und Gott sei Dank alle noch am Leben.

Dann, nach einer besonders heftigen Bewährungsprobe im Gebirge – bei der unser dreißig Mann starker Trupp bei eisigen Temperaturen in zehn Tagen ein schwieriges Gelände durchquert hatte –, kamen wir gerade zurück ins Lager, nur um zu erfahren, dass es am nächsten Morgen einen weiteren Wettlauf gegen das übrige Regiment geben sollte. Wir waren alle wund, krank und entkräftet. Unvorstellbar, dass von uns erwartet wurde, bei Sonnenaufgang am nächsten Tag wieder unser Bestes zu geben. Von den dreißig fanden sechsundzwanzig einen Grund oder bekamen ein ärztliches Attest, um den Lauf nicht absolvieren zu müssen.

Obwohl ich irgendwo tief in mir hoffte, dass man nur mal sehen wollte, ob überhaupt jemand auftauchen würde, stand ich in aller Frühe auf und trat zum Dienst an. Der Befehl war ernst gemeint. Es ging um ein echtes Rennen und es gab kein Zurück. Wir traten also zum Wettkampf an, rannten wie die Wahnsinnigen und gingen kurz hinter den Siegern durchs Ziel – und das mit einer exzellenten Zeit.

Als wir die Ziellinie überquert hatten, standen wir vornübergebeugt und völlig entkräftet da, aber auch leicht euphorisch, weil wir es geschafft hatten. Der befehlshabende Offizier kam zu uns. „Okay, Leute. Gut gemacht. Ab heute seid ihr die neuen ersten Offiziere der Küstenjäger.“

Als ich mit schweißnassem Gesicht vor ihm salutierte, durchflutete mich ein Gefühl von Stolz und Befriedigung, das ich bis heute verspüre. Zum ersten Mal hatte mir jemand gesagt, dass ich der Beste war. Und ich genoss diesen Moment.

Er hatte weitreichende Folgen: War ich zuvor rot angelaufen, wenn ich vor vielen Leuten sprechen sollte, was ich deswegen hasste, konnte ich nun befreit in der Öffentlichkeit reden. Wo ich zuvor eher zurückhaltend gewesen war, übernahm ich nun das Ruder und gab den Ton an. Das Wichtigste war jedoch, dass mir klar wurde, dass ich Erfolg haben konnte, dass ich jemand war, der führen, das große Ganze sehen und Selbstvertrauen haben konnte – und der reif genug war, all das auch zu erkennen.

Ich wurde langsam erwachsen.

Kapitel 2

Der richtige Weg

„Du kannst dein Ziel nicht erreichen, wenn du nicht weißt, wo du bist.“

Örnsköldsvik, 2015

Es ist früher Morgen, und die Sonne bricht gerade durch den Dunst, als ich beim Laufen den Gipfel meines Lieblingsbergs erreiche. Es ist noch immer Herbst, daher ist von Schnee weit und breit nichts zu sehen, und die hölzerne Skisprungschanze erhebt sich bedrohlich aus dem Nebel.

Ich spüre den vertrauten Schmerz in den Lungen, als ich mich vorbeuge, um wieder zu Atem zu kommen.

Den Wagen habe ich oben geparkt, damit ich zuerst bergab und dann wieder hinaufrennen kann und mein Lauf auf dem höchsten Punkt zu Ende ist. Ich schaue den Weg hinab und erwarte, gleich eine vertraute goldfarbene Gestalt zu sehen. Hmmm. Keine Spur von Arthur.

Ich beschließe, mir keine Sorgen zu machen. Die schwedischen Wälder und Berge sind zwar nicht zu vergleichen mit dem Regenwald von Ecuador, wo Arthur seine im Dunkeln liegenden ersten Lebensjahre verbracht hat, doch er weiß sich zu orientieren.

Meistens bedeutet das, dass er dorthin zurückkehrt, wo er mich zuletzt gesehen hat oder wo ich das Auto abgestellt habe. Doch je mehr Zeit verstreicht, desto mehr spüre ich, wie sich in meinem Bauch vor Sorge ein Knoten bildet. Ich rase den Hang hinunter und springe von Stein zu Stein, von Wurzel zu Wurzel. Weil ich es gewohnt bin, so zu laufen, habe ich schon bald die Hälfte des Weges nach unten hinter mir.

Noch immer keine Spur von Arthur. Ich erinnere mich, wie wir uns am Tag nach unserer ersten Begegnung zusammen verlaufen haben, als mein Team und ich die Karte falsch gelesen hatten und Arthur uns unbeabsichtigt noch weiter in die Irre führte. Vielleicht hat ihn sein innerer Kompass heute im Stich gelassen …

Der Knoten in meinem Bauch zieht sich zusammen und ich laufe wieder zurück nach oben. Wir sind viel zu weit von zu Hause weg, als dass Arthur allein zurücklaufen könnte, also muss er hier irgendwo sein. Aber es wird später und später, und bergauf dauert es länger als bergab.

Als ich den Gipfel des Berges erreiche, wo sich die Silhouette der Sprungschanze vor dem noch immer grauen Himmel abzeichnet, laufe ich gleich weiter zum Auto.

Nichts, außer ein paar herumliegenden Steinen.

Dann plötzlich ein Wuff. Hinter dem Auto erscheint ein goldfarbenes bellendes Fellbündel auf vier Pfoten. Arthur sprintet zu mir, als hätte er mich monatelang nicht gesehen. Er springt wieder und wieder an mir hoch und bellt, als wäre alles ein großer Spaß gewesen. Ich freue mich so sehr, dass mir sein wildes Hochspringen, bei dem er mich fast umwirft, nichts ausmacht. Ich knie mich vor ihn hin, Nase an Nase, und umarme meinen Kumpel erst mal.

Hat er sich also doch nicht verlaufen.

Nach Åre und weiter, 1995 und danach

Wenn ich eins hasse, dann das Gefühl, das mich überfällt, wenn ich glaube mich verlaufen zu haben. Vielleicht erinnere ich mich an all die Stunden, die ich als Junge damit zugebracht habe, die ganzen Checkpoints im Wald zu finden. Vielleicht liegt es auch an der Panik, die in mir aufsteigt, wenn ich mitten im Dschungel auf eine schlammverspritzte Karte schaue und partout nicht weiß, auf welchem Weg wir uns befinden. Oder vielleicht weiß ich einfach, dass man immer verliert, wenn man sich einmal verlaufen hat. Was es auch ist, diese Hilflosigkeit hasse ich.

Glücklicherweise bin ich durch meine Militärzeit wesentlich sicherer im Orientieren geworden. Nichts schärft die Sinne mehr als dreißig Typen, die sich bei -35 Grad Celsius darauf verlassen, dass du die Geländekoordinaten richtig verstehst.

Allmählich verstand ich, dass ich auf manchen Gebieten gut war, und dabei war Skilaufen meine Lieblingsdisziplin. In der Armee machten wir oft Langlauf. Ich merkte, wie ich besser und besser darin wurde, und irgendwann konnte ich vom Skilaufen nicht mehr genug bekommen. Oft verbrachte ich auch meine freien Tage beim Abfahrtslauf mit anderen Kadetten. Die Armee besaß eine Skihütte in dem kleinen Skigebiet Riksgränsen und wir konnten unseren Sold für den Heimaturlaub in Bustickets und Skipässen anlegen.

Bei alldem verabredete ich mich natürlich weiter mit Helena. Es war schwierig, sie so häufig zu treffen, wie ich gern gewollt hätte. Ich erinnere mich, dass wir uns oft geschrieben haben – Liebesbriefe, muss man wohl sagen. Ich schrieb so gern welche, wie ich mich über die Antwort freute. Aber reden konnten wir leider nicht sehr oft miteinander.

„Nur eine Leitung, und die ist ständig besetzt“, klagte sie immer. Sie hatte recht. Weil man heute stets in Kontakt bleiben kann, da jeder ein Handy hat, kann man sich das kaum noch vorstellen, aber damals mussten wir uns am Telefon anstellen. Wir mussten uns die Telefonzeit erkämpfen. Kein Wunder, dass einige frische Beziehungen auf der Strecke blieben.

Das galt jedoch nicht für uns. Zwar nahm vieles unsere Zeit in Anspruch – Helena ging noch zur Schule und musste neben dem Reiten, dem Fußball und all dem anderen Sport reichlich lernen –, doch wir nahmen uns auch Zeit füreinander. Uns verband etwas Ernstes, und das wussten wir auch.

Nach meiner Militärzeit machte ich eine Ausbildung zum Skilehrer in Jarpen bei Åre, dem größten Skigebiet Schwedens. Helena sollte nach ihrer Schulzeit zu mir ziehen. Zusammen wollten wir unserem Sport nachgehen und über unsere Zukunft nachdenken.

Da ich ja jetzt erwachsener war, nahm ich auch wieder Unterricht – denn ich wollte die Prüfungen ablegen, bei denen ich in der Schule nicht ganz durchgekommen war. Helena wollte mit mir zusammenarbeiten und gemeinsam wollten wir die Weichen stellen, um Geld zu verdienen und zusammen durchs Leben zu gehen.

Aber mit dem Skifahren war es bei mir vielleicht ähnlich wie mit dem Eishockey. Vielleicht hätte mir jemand sagen sollen, dass ich nicht in der ersten Liga spielte. In diesem ersten Jahr verließ mich ein wenig der Mut. Was ich damals allerdings nicht ahnen konnte, war, dass ein paar der Typen, mit denen ich Ski fahren ging, später zu den größten Ski-Assen der Welt gehören sollten. Ich sah nur, dass sie besser waren als ich.

Aber ich war in der glücklichen Lage, das tun zu können, was mir Spaß machte, so viel wusste ich. Außerdem wurde mir allmählich klar, dass ich nie den Weg einschlagen würde, den alle anderen gingen. Selbst nach ein paar bestandenen Prüfungen wusste ich wohl, dass ich immer das tun würde, wozu ich Lust hatte, statt mir einen Job zu suchen, statt das zu tun, was andere von mir verlangten.

Eines Tages werde ich eine Antwort auf die Frage haben: „Was willst du eigentlich machen, wenn du erwachsen bist?“

Wie so oft hatte die Sache einen Haken. Eigentlich wollte ich am liebsten den ganzen Tag Ski fahren – vor allem das Skibergsteigen hatte es mir angetan, bei dem man mit Steigfellen unter den Skiern die Hänge erklimmt –, doch als Skilehrer muss man natürlich auch jemandem etwas beibringen. Und manche Leute, denen ich etwas beibringen sollte, waren sehr jung; Kinder, um genau zu sein. Dazu fehlte mir einfach die Geduld. Ich wollte mich an den Besten messen, aber einen Schritt zurückzutreten und Anfängern etwas zu erklären, war nichts für mich.

Heute erscheint mir das alles unendlich weit weg. Da ich nun selbst kleine Kinder habe, habe ich in mir die Fähigkeit zu endloser Geduld entdeckt. Ich will sie bei allem begleiten, was sie gern wollen – das heißt, falls sie überhaupt Sport treiben möchten; natürlich müssen sie gar nichts machen –, und es wird mir Freude bereiten, es langsam und gründlich angehen zu lassen. Damals jedoch war ich jung und kämpferisch und wollte stets der Beste sein und mich mit den Besten umgeben.

Darüber hinaus allerdings hatte ich den Sport entdeckt, der mich auf ewig faszinieren wird – Adventure Racing. Als Adventure Racer macht man alles Mögliche – Laufen, Mountainbiking, Kajaking –, und zwar in Teams, ohne Pause, über mehrere Tage. Das macht Adventure Racing zur wohl ultimativen Herausforderung für Körper und Geist. Die Grundprinzipien sind relativ einfach, doch die Logistik ist komplex. Ein Team, meist bestehend aus drei Männern und einer Frau, muss per Mountainbike, zu Fuß, in Kajaks und manchmal durch Abseilen, Klettern oder Schwimmen von A nach B gelangen (wobei B meist Hunderte Kilometer von A entfernt ist). Die Uhr läuft ab Tag eins und wird erst angehalten, wenn man entweder auf der Strecke bleibt oder die Ziellinie überquert, manchmal erst nach mehr als einer Woche. Es ist also Eile geboten – und Schlafmangel wird zunehmend zum entscheidenden Faktor.

Heute finden im Rahmen der Adventure Racing World Series das ganze Jahr über Ausdauerrennen auf der ganzen Welt statt, doch der Höhepunkt ist die Weltmeisterschaft im November. Dann müssen die weltbesten Teams in absoluter Topform sein, denn das Rennen wird in den weltweit unwirtlichsten Gebieten abgehalten – etwa in Wüsten oder im Schnee – und geht über 600 bis 800 Kilometer. Das bedeutet, dass selbst die schnellsten Teams fast 120 Stunden, also fünf Tage am Stück, unterwegs sind, und das bei nur wenigen Stunden Schlaf.

Bei einem guten Adventure Racer muss eine seltene Kombination von Fähigkeiten zusammenkommen. Neben der selbstverständlich nötigen überragenden Fitness ist Loyalität meiner Meinung nach die wichtigste. Das Viererteam muss während des ganzen Rennens zusammenbleiben – die Mitglieder dürfen sich nicht mehr als fünf Meter voneinander entfernen. Das Team muss also eins sein und immer an einem Strang ziehen. Die Mitglieder müssen sich bei wichtigen Entscheidungen einig werden und einander unterstützen. Diese Unterstützung kann alle möglichen Formen annehmen. Wenn etwa einer im Team nur langsam vorankommt, vielleicht weil er oder sie Probleme mit der Höhenlage hat, können stärkere Mitglieder das schwächere auf dem Rad oder beim Trekken mitziehen. Und wenn jemand wirklich krank oder verletzt ist, kann er oder sie notfalls auch getragen werden. Man teilt Nahrung und Wasser und ermuntert und unterstützt einander, wenn – oder besser: sobald – die Erschöpfung einsetzt.

Es gibt keinerlei Unterstützung von außen, lediglich wichtige medizinische Hilfe und Verpflegung in den Wechselzonen. Dort wechselt man von einer sportlichen Disziplin zur nächsten, zum Beispiel vom Trekking zum Radfahren. Man muss also beispielsweise darauf achten, dass die Bikes gut verpackt und für die nächste Etappe ordentlich gewartet sind; jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass die richtige Ausrüstung zur nächsten Wechselzone transportiert wird. Man muss sicherstellen, dass Art, Gewicht und Menge des Equipments stimmen (egal, ob es sich um das Gewicht der Bikebox, die Rettungsdecke oder die Energieriegel dreht), man muss also exakt planen und besonders gut vorausschauend denken können. Da man sich ausschließlich mithilfe von Karten orientieren darf, muss mindestens ein Teammitglied gut im Kartenlesen sein. (Kein Wunder, dass ich in unserem Team nur zweiter Navigator bin.)

Außerdem muss man für jede Phase des Rennens die Taktik planen – vor allem die Frage, wann man schläft, ist wichtig. Oder ob man schläft: Manche Teams entscheiden sich für zwei Stunden Schlafpause am Stück, andere powern die Nacht über durch. Man muss also klug und flexibel taktieren können. Weil man bei Schlafmangel nicht nur langsamer wird, sondern oft auch zu halluzinieren beginnt, muss ein bisschen Schlaf immer sein, so heiß man auch darauf ist, ganz vorne mitzulaufen; und das richtig zu planen, ist entscheidend.

Dazu kommt natürlich, dass die wichtigen Rennen in ganz verschiedenen, unwirtlichen Gegenden der Welt ausgetragen werden – im Gebirge, bei Eis, im Regenwald, durch Stromschnellen, über Felsen –, und manchmal kommen nicht nur Schlamm, Regen und Wasserfälle dazu, sondern auch giftige Schlangen und Insekten. Oft bewegt man sich außerdem auf großer Höhe und die Temperaturen schwanken zwischen eiskalt und 40 Grad Celsius bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Daher muss man natürlich besonders fit sein. Nicht nur fit genug für Sprints zu Fuß oder auf dem Rad in einfachem Gelände, nicht nur fit im Oberkörper, dass man sich am Seil über eine Schlucht hangeln oder durch Stromschnellen paddeln kann, sondern auch mental fit und stark genug, um durchzuhalten – trotz Schlafentzug, Schmerzen und Hunderter anderer Unbequemlichkeiten, die einen beim Abenteuersport in widriger Umgebung über Tage hinweg belasten.

So etwas ist nicht jedermanns Sache.

Ich behaupte sogar, dass die meisten noch nicht einmal verstehen können, was uns zu einer derart extremen Sportart treibt, die ein normaler Mensch wohl eher als „Folter“ bezeichnen würde.

Aber ich liebe diesen Sport aus genau diesen Gründen: wie er einen auf die Probe stellt, wie er von einem verlangt, sich mit sich selbst genauso zu messen wie mit den anderen Teams. Der Gewinn der Weltmeisterschaft wäre für mich absolut das Größte. Würde man mich vor die Wahl stellen, eine Tasche mit zwei Millionen Dollar zu bekommen oder bei der Weltmeisterschaft oben auf der Siegertreppe zu stehen, ich würde mich jederzeit für das Siegerpodest entscheiden.

Ich habe immer versucht, anderen zu erklären, dass ich bei mir – und bei anderen Adventure Racern – den Eindruck habe, dass wir eine andere Art „Komfortzone“ besitzen. Ich würde behaupten, dass meine größer ist als bei den meisten Menschen. Ich will damit sagen, dass die meisten ihre Belastungsgrenze kennen. Für einige kann das ein Marathonlauf sein, aber für uns ist ein Marathon nur Tag eins von sieben Tagen. Für viele mag eine Kanufahrt ein kleines Abenteuer sein. Überall sehen sie Gefahren. Da ich aber meine Grenzen kenne, ist für mich die Gefahr viel weiter weg.

Ich bin schon vier Tage durch Costa Rica gerannt und habe dabei nur eine Stunde geschlafen. Ich habe sieben Tage Rennen durchgestanden, obwohl mir ein Stück der rechten Ferse fehlte. Ich habe ein Rennen über sechs Tage mit schwarz-gefrorenen Zehen gemeistert (und gewonnen). Ich hatte Halluzinationen und den metallischen Geschmack im Mund, der ankündigt, dass der Körper sich bald abschalten wird.

Meine Komfortzone ist im Vergleich zu fast allen anderen Menschen riesig, denn solange es nicht so schlimm ist wie in diesen Beispielen, solange ist alles in Ordnung. Und das ist es, was die meisten nicht verstehen.

Und ehrlich gesagt: Ich verstehe, dass sie es nicht verstehen.

In Åre führten Helena und ich das Leben rund um den Outdoor-Sport, das wir uns erträumt hatten. Wir verdienten unseren Lebensunterhalt, indem ich Skiunterricht gab und Helena für einen Sportausrüster arbeitete. Beide engagierten wir uns mehr und mehr im Laufsport. 1999 wurde Reebok der erste größere Sponsor unseres Teams. Ich glaube, das war der Moment, an dem ich mir sagte: Ja, das schaffe ich. Ich kann Leute dafür gewinnen, dass sie in mich investieren.

Wenig später besuchten wir in der Schweiz meine Eltern, die inzwischen dort arbeiteten. Da wir schon ein Stück weit zur schwedischen Adventure-Racing-Szene gehörten, unterstützten wir Team Silva, unsere Nationalmannschaft, bei der ersten Weltmeisterschaft 2001. Ich weiß noch, wie ich neben meinem Freund Jari Palonen stand, der heute ein berühmter Adventure Racer ist, und sagte: „Nie wieder will ich bei einem Adventure Race am Rand stehen. Nächstes Jahr bin ich mit am Start.“