Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

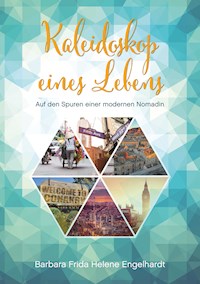

Seit sie klein ist, träumt die abenteuerlustige Barbara davon, die Welt zu entdecken und inspiriert durch wunderbare Reisen mit ihren Eltern, nutzt sie früh Schüler- und Studentenreisen als Portal zum Absprung in eine fremde, beeindruckende Welt . Der Beruf letztendlich bietet ihr die Erfüllung vieler ihrer Träume.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

In Hommage an meine Eltern

Die Autorin, in Thüringen geboren, studierte Französisch, Englisch und Portugiesisch in Grenoble, New York und Bahia und war seit 1969 im diplomatischen Dienst an den deutschen Vertretungen in New York, Khartoum, Nairobi, Ankara, Peking, Brazzaville, Jakarta, Brasilia, Hanoi, Islamabad, Vientiane und Conakry tätig.

Basierend auf den an ihre Eltern gerichteten und von ihnen gesammelten Briefwechsel entstand dieses Buch.

The gloom of the world

is but a shadow. Behind it, -

yet within our reach –

is joy.

There is radiance and glory

In the darkness,

Could we but see.

And to see, we only have to look.

I beseech you, Contessina, to look!

Life is so generous, a giver

But we, judging its gifts by

Their covering, cast them away as ugly,

Or heavy or hard.

Remove the covering and you will find

Beneath it a living splendour woven of love,

By wisdom, with power.

Welcome it, grasp it,

And you touch the angel’s hand.

- 1604 -

„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende;

Demokrit, gr. Ph ca. 46o v Ch“

Inhaltsverzeichnis

Israel

Ungarisches Abenteuer

Sudan, fremdes Land

Sudan, Jebel Marra

Kaleidoskop einer Uganda-Safari

Ankara, ein Städtekarussell

Australien

Beijing Impressionen beim Radeln durch Peking

Mit der Transsib von Beijing nach Moskau

Im März 1984

Abenteuer in Indonesien

Sulawesi – Molukken – Irian Jaya – Bali

Abenteuer auf dem Mahakam River

Bullenrennen in Madura – Das große Finale (Kerapan Besar)

Miami – auf ins Paradies

Argentinien – Peru – Chile

Aloha, Hawaii

Nepal und Tibet

Im November 1998

Rajasthan – Land der Könige

Pakistan

Unterwegs in Guinea (2002)

Kaleidoskop einer Reise nach Sierra Leone

Marokko

Mali

Abenteuer Mauretanien

Juwele Afrikas

Jemen

Bolivien

Zum Navruz-Fest nach Usbekistan

Mauritius, Réunion, Madagaskar, Südafrika

Island, Land der Feen und Trolle

Iran

Israel

1961

Die Gemeinde plante für ihre Jugendlichen eine Fahrt ins Gelobte Land und ich durfte teilnehmen. Mutig und fremd klang das Projekt zu jener Zeit. Wie und mit wem unsere Gemeindeobersten verhandelt hatten, entzieht sich meiner Kenntnis, jedoch der Tag kam, an dem wir mit einer El Al Boeing in Düsseldorf abhoben. Die Sicherheitsmaßnahmen waren streng, doch erträglich. Irgendwie lief alles ab wie in einem Traum. Wir erreichten Tel Aviv. Tel Aviv, Hügel des Frühlings, wie die Stadt in der Übersetzung heißt. Eine Stadt also voller Hoffnung.

Diese junge Stadt präsentierte sich modern und großzügig. Die Menschen, und hier besonders die vielen jungen Leute, wohl wissend ob drohender akuter Gefahren seitens feindlicher Nachbarschaft, schienen ihren Alltag normal zu verbringen. Der weite Strand mit mächtigen Wellen lag unmittelbar vor der Stadt. Und hier huldigte man dem Sport und dem Spiel im Sand und in der Sonne. Es war alles so anders, als ich erwartet hatte. Aber es war schön. Es war fröhlich und voller Leben.

Wir fuhren nach Akko, diesem verwunschenen alten Kreuzfahrerstädtchen dort oben im Norden der Haifa-Bucht, enge kleine Gassen, alte Mauern, eine grünverwachsene Moschee, biblische Gestalten und natürlich die imposante Burg mit Zitadelle prägen diesen zeitlosen Ort. Du flanierst durch den Souk und hörst den Herzschlag des Orients, spürst auf Spuren der einstigen Tempelritter, Mameluken und Osmanen den Hauch des Gewesenen.

Entlang der Küste geht es nach Caesarea, unter Herodes einst die größte Hafenstadt des Orients. Überall trifft man auf die Ruinen und Überbleibsel einer längst vergangenen Epoche. Sind diese irdenen Henkel Originale? Wohl kaum, doch die Scherbe wird mich in jedem Fall zurück nach Deutschland begleiten.

Weiter geht die Fahrt Richtung Haifa, dieser stolzen Stadt dort droben am Berg Karmel. Der Weg führt durch malerische Druisendörfer, umgeben von Sonne und scheinbarem Frieden. Dann, dort oben in den Höhen von Haifa, dem grünen „Weinstock Gottes“, dem Schmelztiegel der Religionen, dort, wo die hängenden Gärten des Bahai-Tempels schweben, fühlt man sich eingewoben in eine mystische unreale Welt. Trunken vom Duft der Orangen, des Jasmins und der Frangipani, umgarnt vom Glanz der Blütenfülle, blickt man hinab in die tief unten liegende azurfarbene Bucht und wünscht sich, dort eintauchen zu dürfen.

Galiläa, diese Landschaft scheint zu fließen, zu zerrinnen in sanften Hügeln, in endloser Natur, und still wird wohl ein jeder dort am See Genezareth, dort in Kapernaum, der Heimat des Petrus, am Ufer des Jordan. Der Boden ist hier dunkel und fruchtbar, das Wasser bringt ihn zum Tragen. Die Üppigkeit der Gärten und Felder lässt staunen. Großartiges leisten hier die Menschen in ihren Kibbuzimen.

Zurück zu den Anfängen des Christentums, Nazareth, ein kleiner Ort mit niedrigen winzigen Häusern, die sich entlang enger schmaler Gassen aneinanderreihen. Inmitten der schmalen Wege die Ablassrinne für Unrat von Getier und Mensch. Ein Gewusel von Eseln, Mulis, Ziegen und Menschen. In den winzigen offenen Kiosken dort im Souk hängt die Ware, hier die offenen Fleischstücke, gespickt voller Fliegen, dort bunte Kattuns und Gewänder, Gerüche und Düfte, die so manche Nase entzücken oder auch beleidigen. Und trotz aller trägen Geschäftigkeit scheint über dem Städtchen eine Wolke der Traurigkeit und Schwermut zu schweben. Warum, ich weiß es nicht, zu definieren. Aber die vorwiegend alten Menschen hier strahlen keine Gelassenheit und Heiterkeit aus. Auch die Esel trotten müßig und ergeben mit ihren Lasten durch die schmalen Gassen. Armut und Trostlosigkeit regieren Mensch und Tier.

Jerusalem, die goldene Stadt, das Herz Israels, wir erleben sie als geteilte Stadt, überall Sandsäcke und Militär. Jerusalem, die Hauptstadt, beansprucht von Juden, Christen und Moslems. Monumental ragt der Felsendom dort in der Altstadt empor, beherrscht von der Al-Aqusa-Moschee. Wir blicken durch das Mandelbaumtor hinüber in den jordanischen Teil. Dort drüben liegt die Klagemauer. Dort drüben liegt der Tempelberg, dort drüben liegt Bethlehem. Das Mandelbaumtor seit 1957 der einzige Grenzdurchgang nach Jordanien, und das nur für Privilegierte.

Wir steigen hinab zum Garten Gethsemane mit seinen ewig alten Olivenbäumen. In der Grabeskirche herrscht wieder dieses besondere Schweigen, ein Hauch von Ehrfurcht, Angst und Anbetung. Und dieses Gefühl der Bangigkeit und Verlorenheit umgibt dich kompakt im Herzl-Museum, dort, wo der vielen Opfer des Holocaust gedacht wird. Der alte Herr, ein gebürtiger Hamburger, dessen Familie den damaligen Horror nicht überlebte, hatte sich geschworen, nie mehr deutsch sprechen zu wollen. So begann er den Rundgang auf Englisch. Doch vielleicht spürt und empfindet er unsere Ergriffenheit, unsere Traurigkeit ob dieser Geschehnisse und doch auch die Hilflosigkeit, hier Trost und Hilfe spenden zu können, denn unvermittelt wechselt er vom Englischen ins Deutsche.

Durch die Judäische Wüste führt uns der Weg zum Toten Meer, dem tiefsten Punkt der Erde – sagenhafte 400 m unter dem Meeresspiegel und hier geht man einfach nicht unter, im Wasser. Man schwebt im über 60 % salzhaltigen Meer. Dummerweise schluckte ich sein Wasser und war für einige Zeit ziemlich verstört. Beim Verlassen des Toten Meeres tut man gut daran, zu duschen, ansonsten klebt eine millimeterdicke Salzkruste an dir. Man kennt den Fisch, der in einer Salzkruste gebacken wird? Der Fisch wird köstlich, nun der Mensch leider das Gegenteil. Lots Weib, zur Salzsäule erstarrt, blickt beim Verlassen der Region von der Bergkuppe auf uns herab. Wir haben sie nicht erkannt. Simeon, der Reiseführer, sagte es uns. War es Neugierde oder doch nur Ungehorsam, wie es in der Bibel heißt. Was auch immer, es hat ihr geschadet und das gilt wohl auch noch für die heutige Zeit. Oder?

Beeindruckend dieses Bergmassiv hier am Toten Meer. Hinauf klettern wir zur Felsenfestung Masada, den Palastruinen von König Herodes. Es war in den Jahren 60 bis 70 nach Christus, als die Römer ins Heilige Land kamen, Jerusalem eroberten und die Festung belagerten. Auf die Höhen des Bergrückens hatten sich die ca. 1.000 Zeloten, jüdische radikale Widerständler, zurückgezogen, um den Römern Widerstand zu leisten. Doch letztendlich waren sie dieser Macht nicht gewachsen und, um nicht in römische Gefangenschaft zu gelangen, hatten die Eingeschlossenen kollektiven Selbstmord begangen, so schreibt der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, und nur zwei Frauen und fünf Kinder, versteckt in einer der zahlreichen Zisternen, hätten überlebt. Hoch oben auf dem Felsplateau lauschen wir andächtig Simeons Ausführungen und lassen unseren Blick über die beeindruckende Landschaft schweifen. Und dort unten zu unseren Füßen, tatsächlich, sieht man noch den Erdwall, den die römischen Besatzer aufgeschüttet hatten.

Doch unsere Reise besteht nicht nur aus Freizeit und Spaß, nein, wir streben den Kibbuz Gevim in der Nähe des Gazastreifens zu, um dort unsere Arbeitskräfte in Einsatz zu bringen. Kibbuz!? Nun, das ist eine Art Kommune, ein großer Farmhof, wo ein jeder für das Gemeinschaftswohl wirkt. Der Kibbuz hier am Gazastreifen war keine Sternelokation, o nein, hier wurde gemalocht, und das in unmittelbarer Nähe des Feindes. Die Tore wurden am Abend stets sorgsam verschlossen. Und wir wurden nun alsbald und alsschnell in den Arbeitsprozess eingespannt. Zu früh am Morgen ging die Fahrt hinaus auf die Felder. Da saß man bibbernd auf dem Anhänger des Traktors, der uns hinaus auf die Plantage mit den Obstbäumen oder den Feldern ruckelte. Ei, war das kalt. Und dann, alsbald wenn Frau Sonne erschien, stiegen die Temperaturen dermaßen geschwind und hoch, dass man kaum atmen konnte. Ich nannte es im Stillen: meinen persönlichen Gulag. Heute war ich auf dem Rübenacker eingeteilt. In ca. 10 cm Breite musste ich stets einen Steckling in die Erde baggern. Und die Erde war trocken und hart. Drüben am Hang pinselten die Freunde die unteren Stämme der Obstbäume kalkig, damit kein Ungeziefer sich einmieten konnte. Und die Sonne schien erbarmungslos. Am Spätnachmittag wurden wir erlöst und der Traktor mit Anhänger tuckerte heran, um uns wieder auf die Farm zu bringen. So lief es nun einige Tage, bis unsere Gastgeber ein gewisses Erbarmen zeigten. Unser Arbeitsablauf wurde verkürzt. Bewundert habe ich unseren Herrn Pastor, der cool und ungeachtet aller Mücken und Düfte seine Arbeit im Kuhstall verrichtete, und dieser Herr zählte beachtliche 78 Jahre.

14 Tage verbrachten wir hier. Morgens in der Frühe erklang die Posaune zur Andacht, dann, nach dem Frühstück hinaus aufs Feld, ein später Mittagstisch, Nachmittagsruhe, Abendgebet und anschließende Austauschgespräche mit den Bewohnern des Kibbuz. So erfuhren wir ihre Ideale, erlernten ihre Lieder und Volkstänze. „Eretz savat chalaw, chalaw u’dwasch …“ (so ähnlich jedenfalls und das heißt, das Land, wo Milch und Honig fließen. Nun, das empfand ich momentan partout nicht so, denn bei mir flossen zurzeit nur Wasser und Schweiß. – Und auch irgendwie der Faden der Monotonie. Ich wollte einfach mal hinaus, ausbrechen aus diesem Käfig. Und war da nicht Ashkelon in der Nähe, die Hafenstadt am Mittelmeer?

„Hey“, sprach ich eine Gruppenfreundin an, die auf mich einen coolen und flotten Eindruck machte, „hast du Lust, mit mir nach Ashkelon ans Meer zu fahren?“ Sie hatte. So machten wir uns also am nächsten Tag, dem Shabbat, natürlich auch im Kibbuz für uns arbeitsfrei, auf den Weg. Ich hatte vorher im Büro recherchiert, wann ein Bus nach Ashkelon abfahren würde. Jeden Morgen um 9.00 Uhr. Also saßen am nächsten Morgen Brita und ich in einem recht bejahrten, schon leicht ramponierten Bus, der seine drei Stunden Fahrt durch die rechts und links immens sich erstreckenden Plantagen nach Ashkelon abfuhr.

Ashkelon, das Städtchen dort am Meeresstrand, war klein und wirklich verloren. Einige windschiefe Häuser, Hütten, ein von kleinen Geschäften umgebener Souk, doch dann liefen wir aus der Stadt hinaus und da war es, das Meer, endloser Himmel, rollende Wellen und auf der Brandung schaukelnde bunte Fischerboote. Und das war einfach wunderschön. Tief atmeten wir die salzige herrliche Meeresluft und konnten uns nicht trennen von diesem wahnsinnigen Glücksgefühl der Freiheit. Doch die Zeit lief davon, der Abend nahte, und wir mussten zurück ins Camp. Und erfuhren – quel horreur –, es gab keine Busfahrt zurück in den Gazastreifen. Was nun? Ich schlug vor, per Hitchhiking den Heimweg anzugehen. Brita war wenig angetan, ich natürlich auch nicht, aber was blieb uns anderes übrig? Beim Gespräch mit einigen Ortsbewohnern machten wir die Bekanntschaft mit Offizieren auf dem Weg zurück in den Gaza. Und sie erboten sich freundlichst, uns Geleit bis zum Kibbuz Gevim zu gewähren. Das war Glück. Als wir so durch die Landschaft düsten, vorbei an den endlosen Plantagen von Mais, Obstbäumen und Gemüsefeldern, ohne bewohnte Plätze wie Dörfer und Städte, und als die Dämmerung immer schneller alles eingraute und schattenhaft gespenstig machte, kam mir doch der Gedanke, was, wenn der Israeli neben mir Hass empfindet gegen die Deutsche, die da neben ihm sitzt und die zu denen gehört, die seinen Urvätern dieses Unheil widerfahren ließen. Und, wäre es absurd, wenn er dich jetzt abmurkst und dort hinein in die Plantagen wirft? Nein, dachte ich, ich hätte das sogar verstanden.

Die Herren Offiziere setzten uns in der Nähe des Tors zum Gevim Kibbuz ab. Und dort war das Tor geschlossen. Halleluja, so versuchten wir also mit aller Akribie den Zaun zu erstürmen. Es gelang, jedoch hingen in meiner Hose später so einige Fäden, war wohl zu ungeduldig über die Stacheldrahthürde geprescht.

Wir schlichen in unsere Zimmer, und erstaunlich, niemand monierte am nächsten Morgen unser Fernbleiben beim gestrigen Gottesdienst, dem Morgen- und Abendgebet. Den Grund sollten wir nie erfahren. Pünktlich zum Morgenappell erschienen wir also am Sonntag und jauchzten unser Halleluja. Und wir hatten ja nun wirklich jedwegen Grund dazu.

Doch auch mein Gulag ging vorbei und alle Strapazen waren nach einem frohen Abschiedsfest mit unseren Gastgebern alsbald vergessen und unser Gepäck war gespickt mit neuen Freundschaften und schönen Erinnerungen.

Doch unsere Reise war noch nicht zu Ende. Ein Kurzaufenthalt am Roten Meer würde den krönenden Abschluss bilden. Durch die karge Landschaft der Negev-Wüste ging es auf fast schnurgerader Straße zum Golf von Aquaba. Auf den Seitenstreifen der Fahrbahn lagen ausgebrannte Jeeps und Wracks der Militärs, Überreste aus dem letzten Sinai-Krieg. Menschen begegneten wir kaum. Man sah auch keine Tiere in dieser Einöde. Irgendwie schienen wir alleine in diesem Abschnitt der Welt zu sein.

Die Ankunft im Hafen Eilat am Roten Meer verlief ebenfalls in großer Stille und Leere. Alles schien wie ausgestorben. Vereinzelte Gestalten kauerten dick vermummt mit Wollmützen über die Ohren gestülpt am Strand. Wir wunderten uns, das Klima war doch ideal zum Baden. Doch auf unsere Fragen erhielten wir die klare Antwort. Es ist doch Winter. Ich schreibe hier von Erlebnissen im Jahre 1961. Heute dürfte der Strand wohl mit endlosen Touristengruppen übervölkert sein und zahlreiche Kreuzfahrtschiffe die Bucht ersticken.

Doch auch in Aquaba damals, dem Hafen auf der jordanischen Seite, drüben auf der anderen Seite, genoss man wohl die Winterstille. Vielleicht inspiriert vom Hauch des arabischen Winters unterließen auch wir es, uns in die Fluten des Roten Meers zu stürzen, und genossen einfach nur einen Strandlauf.

Auf unserem Rückweg durch den Negev sahen wir in der Ferne die Kupferminen des Königs Salomon auf jordanischen Bergrücken schimmern und dann langsam im rotgoldfarbenen Abendlicht verglimmen.

Schweigen senkt sich über das Land und über uns. Heute Abend werden wir das Land verlassen, das Land, wo Milch und Honig fließen.

Eretz chalaw u’dwasch – Shalom Aleichem. Friede sei mit euch.

Ungarisches Abenteuer

1962

Es gehörte schon einiges dazu, das Interesse von Freundin Ursula am geplanten Urlaub nach Ungarn zu wecken. Nicht nur ging es ja in ein Land, das von einem kommunistischen Regime gebeutelt und gegängelt wurde, nein, schlimmer noch, wir würden auch fliegen und die Freundin war leider ein etwas ängstlicher Typ. Nun, sprach ich, falls Gefahr bestünde, würde man höchstwahrscheinlich kaum eine derartige Reise anbieten, und begann, ihr voller Begeisterung das Land mit all seinen Sehenswürdigkeiten effektvoll auszumalen. Ließ die Wellen des Balaton (Plattensees) tanzen, die Orte Balatonfüred, Siofok, Tianje und Szkedesveherwar (Stuhlweißenburg) in ihren Ohren klingen, ließ einschmeichelnde Zigeunerweisen aus der alten Kubatruhe im Elternhaus schluchzen, erinnerte an Piroschka und schwärmte von Budapest und den Weiten der Puzsta mit ihren wunderbaren Pferden. Denn, waren wir nicht im Begriff, selbst edle Amazonen zu werden? Saßen wir nicht jeden Freitag pünktlich um 18.00 Uhr bei Bauer Brandes im ländlichen Langenfeld auf den Rössern und trabten durch seine zur Arena umfunktionierte Scheune? Und hoffte man nicht jeden Freitag, Caesar, diesen herrlichen schwarzen Gaul, reiten zu dürfen, der auf den leichtesten Druck reagierte und nicht wie die Schnepfe, die Schimmelstute Rosa, ihren eigenen Kopf hatte. Denn stand man mit jener im Trupp friedlich im Stroh, weiteren Instruktionen des Maestros harrend, wanderte plötzlich diese eigenwillige Kreatur mit dir, dem Reiter, einfach los. „Hallo, Fräulein“, tönt der Ruf Bauer Brandes’ plötzlich hinter dir her, „wohin des Weges?“ Da wurden Ohren heiß und rot! Und eben dort unten im Ungarland würden wir nur auf edle Cäsaren treffen, sagte ich.

Nun, Ursel aufs Pferd zu bringen, war auch damals nicht ohne doch recht umfangreiche Überredungskünste abgelaufen und so spann ich auch diesmal wieder die Netze. Und sollte obsiegen. Holla, wie waren wir jung und aufgeregt. Meine ureigene Euphorie war einfach riesig, ging es doch zu einem fremden und zum damaligen Zeitpunkt außergewöhnlichen Reiseziel. Wie die echten Gefühle sich bei Ursula widerspiegelten, das weiß nur sie. Ja, und dieses großartige Gefühl der Glückseligkeit, das mich damals beflügelte, sollte mich fortan im Leben begleiten, wenn immer ich eine spezielle Reise plante. Denn immer auch ein Hauch von Abenteuer und Ungewissheit sollte über meinen Exkursionen schweben, dann erst erhielten sie Würze, Gehalt und öffneten die Sinne für alle wunderbaren ungeahnten Ereignisse, so mein Denken. Ja, tatsächlich, so geschah es viele, viele Male. Reisen macht trunken und ist gleich einer Droge, die dich dominieren und regieren kann.

Das wussten schon längst unsere Dichter und Künstler. „Viel zu spät begreifen viele Menschen die versäumten Lebensziele, Freude, Schönheit und Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum, Mensch, sei weise. Höchste Zeit ist’s, reise – reise.“

Wir landeten in Budapest. Doch heute war dies nur eine Unterbrechung auf unserer Busfahrt hin zum Hotel am Plattensee. Budapest sollte uns zum Abschied in all seiner illustren Schönheit kredenzt werden.

Das Hotel, das wir in früher Abendstunde erreichten, war eine freundliche Anlage am Ufer des Sees in Siofok und verströmte ein familiäres Ambiente. Siofok, heutzutage ein mondäner Seeort, damals ein charmanter, etwas verschlafener kleiner Hafen.

Der See lag im Abendschimmer, überhaucht, gekräuselt von rosa-, pink- und goldfarbenen Wellenformationen und verströmte eine ferne, geheimnisumwobene, leicht wehmütige Mystik. Nun, diese meine Gedanken offenbarte ich nicht, Ursula und die weiteren Mitreisenden sahen dies wohl auch nüchterner. Die Zimmer waren klein und sauber. Die Speisen würzig und appetitlich. Doch war alles umgarnt von einem wohligen Flair.

Tihanje stand auf dem Plan. Die Feste und Klosterkirche auf der einzigen Halbinsel, die in den Balaton hineinreicht. Hoch auf dem Hügel liegt der herrliche Bau inmitten einer wunderschönen Naturlandschaft. Der Blick auf den Plattensee und die ungarische Landschaft ist umwerfend. Wir haben Frühling, und das Land prangt in den herrlichsten Farben. Wir treffen ein junges Ehepaar. Sie laden uns ein. Und da erfahren wir, dass man bei den Ungarn zuerst ins Schlafzimmer kommt. Das erstaunt. Warum, wurde leider nicht klargelegt. Im Gespräch erfuhren wir, dass die jungen Ungarn sehr unglücklich über das kommunistische Regime sind, wiederholt hörten wir sie sagen: „Ihr seid frei, freie Menschen, ihr müsst doch sehr, sehr glücklich sein.“

An diesem Abend speisten wir in dem gemütlichen Essraum unseres Hotels unter Zigeunerklängen. Und plötzlich erhielten Ursula und ich je eine langstielige Rose vom fahrenden Blumenhändler, der übrigens jeden Abend hier seine Runde drehte. Geschenk, flüsterte er, grinste diskret und schielte mit den Augen nach hinten. Dort saßen die Kavaliere und wie sich bald herausstellen sollte, gehörten sie einem noblen Golfclub in München an. Waren nunmehr auf Herrentour, um ihre Clubkasse zu leeren. Und die schien von beträchtlichem Inhalt zu sein. Doch, cool reagierten wir und ließen uns nicht gleich blenden. Später, sehr viel später schon ein bisschen. Nach lustigem Hin- und Hergeflirte hatte man uns letztendlich überredet, mit zum Nachttrunk nach Balatonfüred zu fahren. Denn hier in unserem Hotel war ja nun wirklich nach 22.00 Uhr dunkelste Nacht, mit allen Jalousien fest geschlossen. So saßen wir also in den edlen Karossen, den Porsches, Mercedes und BMWs und nippten später im noblen Ambiente im Grandhotel in Balatonfüred an unserem Whisky Sour. Dann wurde es aber ernst. Denn man muss wissen, dass wir für den nächsten Tag unsere Puzsta-Fahrt gebucht hatten, 50 DM kostete der Spaß zusätzlich, damals ein horrender Betrag, und für mich ein „Must-go“. Träumte ich doch schon seit Beginn der Reise von der Puszta. Nun, unsere bajuwarischen Raubritter hatten sich wohl ein anderes Szenario in später Nacht erdacht, jedoch mich rief die Puszta. Und Ursula, lieb und weniger abrupt, gegensätzlich zu meiner Veranlagung, irrte dort noch mit dem schicken Herrn Baltenhuber durch die Gänge des barocken Hotels. „Ursel, ich fahr zurück, will morgen unsere Puszta-Ausfahrt nicht verpassen“, rief ich ihr zu. „O, bitte“, ihre schnelle Antwort, „lass mich nicht alleine hier, ich komme mit. Bitte warte …“ – „Na, dann avanti.“

So irrten wir alsbald auf dunkler Straße am Ufersaum von Balatonfüred auf der Suche nach einem Boot, das uns hinüber zu unserem Hotel rudern sollte. Das war einfach gedacht, jedoch schier unmöglich zu verwirklichen. Ab und zu sah man einen Bootsmann auf seinem Boot hocken, doch konnte man keinen überreden, die Fahrt über den dunklen See anzutreten.

Wir liefen die Straße entlang Richtung Fähre. Und liefen und liefen, bis endlich im leichten Morgengrauen ein Milchbauer mit seinem Auto anhielt. Und wer reden musste, war natürlich ich, okay, ich schob also Ursel, die Arme, hinein ins Führerhaus und schwang mich dann auch hinauf. So rumpelten und pumpelten wir mit den gefüllten Milchkannen entlang des Balaton in einsamer Morgenfrische. Um den Mann bei Laune zu halten, redete ich munter drauflos, ohne zu ahnen, welche Pein die arme Ursel durchlief. Sie war still, mucksmäuschenstill. Später fragte ich sie nach dem Grund. „Wehe“, stöhnte sie, „der Kerl kniff mir andauernd in die Pobacken, doch aus Angst, auf weiter Straße ausgesetzt zu werden, litt ich also still vor mich hin.“ O, Ursel, dachte ich, verzeihe mir, ich erahnte Ähnliches, daher bot ich dir den Mittelsitz an.

Es war 5.30 Uhr. Wir erreichten den Platz, wo die Fähre ab- und anlegen würde. Grinsend verabschiedete sich unser Fahrer. Heilfroh eilten wir hinauf zum Ankerplatz. Dort wartete bereits ein Lehrer mit kleiner Schülerschar. Wir kamen ins Gespräch und – welch ein Teufelchen mich geritten hat?! – ich ließ mich überreden, eine seiner Gauloises ohne Filter – auf leeren Magen – zu rauchen. Mein Gott, war mir übel. –

Die Fähre kam. Wir setzten über. Rannten gehetzt, die Zeit war knapp – in ca. 20 Minuten würde die Fähre wieder ablegen – vorbei am Frühstücksraum des Hotels, wo uns Blicke trafen, die man eigentlich hätte einrahmen sollen. Nun, zugegeben, unser Aussehen und Gebaren war ja nun auch nicht gerade normal um diese Stunde. Ramponiertes Abendkleid, Stöckelschuhe in der Hand, Haare leicht wirr und ungestylt …

Tant pis, wir rasten in unser Logis, schmissen uns in legere Sachen, versuchten unsere Malaise zu decken und rasten zurück zum Schiff. Wo alsbald wir dann völlig geschlaucht, gehetzt und kaputt im Boot auf harten Bänken niedersanken. Na, und die Blicke, die uns nunmehr touchierten, von eben diesen Herrschaften, die vorhin dort im Frühstückslokal ihren Kaffee schlürften, übertrafen die vorab erwähnten umso einiges. Jedoch, zum Glück schwiegen sie und wir auch. So setzte man schweigend über und traf sich wenig später wieder im Bus, der alongside der Fähre auf uns wartete. Der sollte uns nun über Stuhlweißenburg hinein ins gelobte Puzsta-Land fahren.

Stuhlweißenburg mit seinem herrlichen Dom war leider schlimm. Ursel kollabierte Der Weihrauch. Die lieben Mitreisenden zeigten sich sofort recht hilfsbereit. Na, glücklicherweise berappelte sie sich bald wieder und wir konnten beruhigend abwinken. Die Ursachen erzählten wir natürlich nicht. Eine durchtanzte, durchpilgerte Nacht! Ein frühstücksleerer Magen, eine Fahrt im Milchkannenmilieu, eine schwarze filterlose Gauloise, eine Bootsfahrt auf frühmorgendlichem bewegtem See, die Jagd ins Zimmer und zurück und nun obenauf der volle Weihrauchqualm. Und das war eben im Moment ein bisschen zu viel. Nun, wir überlebten und erreichten sie, die Puszta. Dort in der Talesnische hatte man ein Picknicklager errichtet. Ein riesiger Kessel hing über dem Feuer, in dem es munter brutzelte und brodelte. Ein köstlicher Duft zog uns in die Nase. Und alsbald sollte uns ein echter ungarischer Gulasch die Gaumen kitzeln. Auf rohgezimmerten Baumstämmen hockten wir nieder, schmausten genüsslich und genossen nebenher ein grandioses Schauspiel. Ein splendides Panorama lag vor uns, endlos die Weiten der Hügel und Ebenen, endlos der azurblaue Himmel. Nur atemlos konnte man zusehen, wie die jungen Männer in ihren blauen Pluderhosen, pechschwarzen Stiefeln, Peitschen knallend lospreschten und auf den Rücken ihrer rassigen wunderschönen Pferde, die sie im wildesten Galopp hügelauf, hügelab trieben, tollkühne Balanceakte vollführten. Und dann war die Show wie ein toller Spuk vorüber. Nun unsere Entscheidung, entweder im Kutschwagen über die Hügel zu rollen oder selber zu reiten. Ich entschied mich fürs Reiten, trotz des eben Gesehenen. Liebe Ursel, versicherte ich ihr, man wird zwei Pferde aussuchen, die zahm und mild sind. Du wirst sehen. Da nimmt man Rücksicht. Und wäre es nicht großartig, Bauer Brandes von unserm Ausritt zu erzählen? Okay, sie war halbwegs überzeugt.

Marek erschien mit zwei wunderschönen Pferden. Alsbald saß ich auf und wurde dann doch leicht stutzig. Bildete ich mir das nun ein, oder schaute der Schöne wirklich ein bisschen forsch drein, so als ob er abwägen würde, schafft die mich oder schaffe ich die – ich spreche vom Pferd. Albern, dachte ich, take it, Barbara, da geht mal wieder die Fantasie mit dir durch. Vom Pferderücken aus verfolgte ich nun das Aufsitzen von Ursula und wähnte mich im heimatlichen Sattel von Caesar, denn dieser ungarische Sattelsitz war höchst angenehm.

Abrupt wurde ich da plötzlich aus den Träumen gerissen und galoppierte im Hexentempo auf und davon. Meine Güte, was war passiert? Hatte ich Tolkan, so hieß mein Pferd, unbedacht in die Flanken gekickt, vielleicht vor Wohlbehagen geschnalzt oder die Zügel vergnüglich bewegt? Keine Erinnerung, ich wusste momentan nur, dass ich pfeilgerade auf dem Rücken von Tolkan quer über die Puzsta raste. Geduckt und festgeklammert am Hals des Tieres klebte, fieberhaft den kleinen Bügel greifend, den sein Hals umschloss. Gaben ihm vielleicht meine Haltung und die mühselig schwachen Versuche, ihn anzuhalten, den Beweis, dass ich das Tempo liebte? – Mir war, als würden wir immer schneller. So hatte ich mich letztendlich darauf eingestellt und gebot mir, nur nicht hinabzufallen. Irgendwelche Haltesignale auszustrahlen, schien eh sinnlos. Und so zogen die Weiten und Ebenen der grandiosen Landschaft unbeeindruckt an mir vorüber, während ich am Halse dieser vermaledeiten Kreatur in nunmehr leichter Schieflage hing, die nicht im Geringsten auf doch immer noch wiederholte leise schwächelnde Schenkeldrucke und heiser hervorgestoßene Schreie reagierte. Mein letzter einziger Gedanke war, diesen Höllenritt zu überleben und so surrte ich in Panik den Gurt am Halse des Tieres nur noch fester und duckte mich noch enger an ihn heran. Und dann setzten wir auch noch über einen Wassergraben. Und der Wind pfiff und ich sah nur Himmel, grüne Hügel und sonst nichts. Dann ging es wieder einer Anhöhe hinauf und dort oben prangte ein riesiger malerischer Ziehbrunnen, an dem Frauen mit fröhlich farbigen Kopftüchern ihre Wäsche beklopften. „Bitte haltet mein Pferd“, schrie ich mit voller letzter Kraft voraus, doch der Wind muss wohl die Laute verschluckt haben, die Frauen, lachten und winkten uns nur fröhlich zu.

Dann ein weiteres Mal hinauf auf einen Hügel. Und noch ein weiterer Anstieg. Und dort oben standen wir plötzlich abrupt vor einem Gebäude. Mit letzter Kraft hatte ich die Zügel herumgerissen, denn fast wäre dieser Satansknochen mit mir in den Stall hineingaloppiert. Und dann, ja dann wäre ich wohl einen Kopf kleiner gewesen. Madre mia, war ich geschafft! Die Männer, die hier herumwirtschafteten, staunten nicht schlecht, als ich da so aus dem Nichts angeschossen kam, und salutierten grinsend, als ich mein Drama erzählte. „Schenken Sie ihm eine Mohrrübe, Tolkan wird es Ihnen danken und Sie in guter Erinnerung behalten.“ Na, und jetzt musste auch ich grinsen. In guter Erinnerung …! Dass ich nicht lache, der vergisst mich schneller, als ein Floh denken kann, dachte ich nur. „Hallo, mein Braver.“ Kühn trat ich ihm entgegen und tätschelte seine Flanken und hielt ihm eine wunderschöne große gelbe Mohrrübe vors Maul. Na, war da ein Funkeln in seinen Augen?!

Und da kamen endlich auch Ursula und Marek angeritten. „Wow, Barbara, ein toller Ritt war das.“ Der Ausruf von Ursula. Ich dementierte nicht. Später vielleicht, viel später würde ich ihr erzählen, dass dieser Galopp nur Tolkans Idee gewesen war.

Zurück wurden wir dann in einem leichten Leiterwagen kutschiert. Das war geruhsam und wunderbar und bot endlich Gelegenheit, der Landschaft ihren vollen Tribut ob ihrer Einzigartigkeit zu zollen.

Unsere noblen Golf-Freunde sahen wir beim Dinner im Hotel. Nun, sie wären fürbass erstaunt gewesen, und hätten sich gefragt, wohin wir denn gestern Abend so plötzlich entschwunden wären? Und hätten sich auch Sorgen gemacht. Nun, das war nett. Doch dann schmunzelten die Herren fröhlich, als sie unsere Geschichte erfuhren.

Abreise nach Budapest am nächsten Morgen. Man wünschte uns eine frohe, weniger spektakuläre Fahrt und vielleicht würde man sich ja in der Hauptstadt im Spa in den Gellért-Thermen wiedersehen. „Ja, sicherlich“, winkten wir ihnen zu, „aber vorher treffen wir uns in den Salons des Gerbeaud, schlürfen einen starken ungarischen Kaffee und genießen die Köstlichkeiten der Konditorei.“ – Und dann lag er auch schon hinter uns, der legendäre Balaton, leichte Wehmut kam auf. Wie gesponnen im flirrenden Morgendunst, unschuldig und jungfräulich, und kann doch so wild und unbeherrscht werden, ziehen die Wetter auf.

Budapest, die stolze Metropole an der Donau. Wer hat nicht schon von ihr gehört und gelesen. Man bräuchte Tage, um diese wunderbare Stadt zu erkunden, zu erleben, zu riechen und zu fühlen. Doch uns blieb nur ein Tag. Und der verlief leider ein wenig hektisch, da man uns doch viel zeigen wollte. So ging es also von Pest aus über die Kettenbrücke den Hügel hinauf zum Burgpalast und ehemaligen königlichen Schloss, dem Budavári palota. Hier im Zentrum des Burgviertels trutzt die Fischerbastei, Halàszbástya (man möge mir die ungarischen Namen verzeihen, aber ich finde sie so voller Klang und Exotik), mit ihren fünf Türmen. Ein grandioser Blick auf die Stadt und das Donautal erwartet uns von hier oben. Das Burgviertel selbst lädt zum Verweilen. Malerische enge Gassen, barocke Paläste, stimmungsvolle Weinkeller. Später passieren wir das Gerbeaud, die mehr als ein Jahrhundert alte Konditorei, und nehmen einen abschließenden Drink im charmanten Gellért-Hotel, erbaut im späten Jugendstil und besonders frequentiert und bekannt wegen seiner wirksamen Heilquellen im angrenzenden Badekomplex. Und dort werden sie sich wohl auch bald aalen, umwabert von Dampf und Nebel, die Herren der Münchner Golfelite. Wir fliegen dann bereits über den Wolken Richtung Heimat und haben dann Zeit und Muße, über alles Erlebte nachzudenken. Doch bald wurde ich abgelenkt vom seltsamen Gebaren meiner Nachbarin. Da probierte sie nun schon seit Anbeginn des Fluges den besten Sitz ihres kleinen bunten Hutes auf ihrem blonden Schopf aus. Zog in rechts übers Ohr, dann links, dann in die Stirne, tiefer in den Nacken, dann wieder völlig vom Kopf … stülpte sich enttäuscht die Lippen im Spiegel entgegen und begann das Prozedere von vorn. Nun, ich schwieg und ließ sie gewähren, es hatte wohl alles einen Grund. Und den erfuhr ich dann in Düsseldorf. Denn da stand er, Karl Otto, ihre neue Liebe.

At the Nile

Often I sat by the river

Hours on hours

Enfolded by the monotonous, tired song

Of sluggish, gurgling waters.

I felt the breath

Which hot and wild,

Coming from faraway steppes,

Well out from that lust

Which in raptuous awakening feel the fatal thrust.

My eyes groping along the shore

Where hope shattered in glittering beads,

Lost, they dive into yellowish flow,

Tearless, blinded by singeing heat. –

Like fleetwood, it cast me onto these banks

A stranger here in strange lands.

Khartoum, 1971

Sudan, fremdes Land

1972 – Ende des zehnjährigen Krieges zwischen Nord- und Südsudan. Von diesem Frieden wollte ich profitieren und buchte, als wohl erste und einzige Bedienstete der hiesigen akkreditierten Botschaften, eine Fahrt in den Süden. Dorthin sollten mich meine Eltern begleiten, die zu Besuch bei mir weilten. Ich weiß gar nicht, ob die armen Herrschaften wussten, auf was sie sich da einlassen würden. Okay, meine Mama war stets für jedes Abenteuer bereit, aber der Herr Papa?! – nun, er hatte keine Wahl.

Das Reisebüro in Khartoum gab sich zwar etwas seltsam und der kleine Quittungsbeleg, den ich gegen Zahlung einer beträchtlichen Summe erhielt, war wenig aufschlussreich. Zwar waren die Flüge aufgelistet und Hotelbuchung in Juba und Unterkünfte in Malakal und Wau verzeichnet, jedoch fehlten jegliche Einzelheiten. Die Botschaft warnte mich zwar vor irgendwelchen Reisen ins Landesinnere, jedoch blieb das ohne Echo. Und meine armen Eltern vertrauten mir.

Abflug nach Malakal. Die Moslems feierten Idd. Das Ende des Fastenmonats Ramadan.

Es war am Spätvormittag dieses Tages, als wir mit der alten Fokker quasi aus dem Himmel fielen und der Pilot auch glücklicherweise die winzige erdige Rollbahn, eine trockene Savannenpiste in der kargen Landschaft, traf. Vier „offiziell“ aussehende sudanesische Herrschaften verließen gewichtig das Flugzeug, dann folgten wir. Anschließend empfingen uns zwei gleichfalls gewichtig aussehende Herren, verlangten unsere Papiere und ich präsentierte zusätzlich den kargen Buchungsbeleg. Der schien in Verbindung mit den Pässen zu genügen. Nachdem sie uns nun fein säuberlich in ihren dicken, mit reichlichen Fettflecken verzierten Kladden registriert hatten, übergaben sie uns zwei Gentlemen in Anzügen und Krawatte. Diese Herren waren wohl die Vertreter des Reisebüros, wirkten zwar recht theatralisch, doch präsentierten sich sehr freundlich – und nach Absprache mit den Herren

Beamten, wie es schien, begleitete man uns hinunter zum Fluss. Und dort wurden wir spontan eingeschwemmt in eine großartige Feiertagsstimmung. Auf einem prächtig geschmückten riesigen Boot überquerten wir in einem festlichen Ritual, im Pulk überschäumend tanzender und singender Menschen den Fluss. Es war gigantisch. Bestaunt wurden wir wie Außerirdische, immer und immer wieder mussten wir Hände schütteln und immer und immer wieder wurden wir fröhlich angelächelt und lächelten fröhlich zurück. Und dann saßen wir plötzlich als Ehrengäste in einem riesigen Saal mit verstaubten Kronleuchtern und erschrecklich gemusterten Clubsesseln, in dem zahlreiche ehrwürdige Gestalten in wundervollen Gewändern und Turbanen, wohl die Honoratioren der Region, versammelt waren und es sich bei süßem schwarzem Tee, Gebäck und Geplauder gut sein ließen. Manch erstaunter Blick traf uns. Denn unser Erscheinen war ja wohl kaum geplant. Nun, ungeachtet der Tatsache, nicht über Ursprung und Hergang dieses überraschenden Besuches informiert worden zu sein, war der Empfang äußerst zuvorkommend und freundlich und so behagten auch uns Tee und Gebäck. Unsere Begleiter brachten uns dann später zu unserem nächtlichen Domizil, zu einem verstaubten und wohl nach zehnjähriger Ruhepause zum ersten, heutigen Male wieder aufgeriegelten Gästehaus. Dies lag, verträumt, verschlafen und melancholisch, den Charme vergangener opulent gelebter Kolonialzeiten verstäubend, in einem verwahrlosten, vertrockneten Garten unter einem alten Baobabbaum. Ich warf einen verstohlenen Blick hinüber zu meinen Eltern. Glücklicherweise enthielten sie sich aber jeden Kommentars. Die beiden Herren unseres Empfangskomitees tauschten weitere freundliche Worte, wünschten uns eine gute Nachtruhe und meinten, sie würden uns morgen pünktlich zum Weiterflug nach Juba an den Flughafen begleiten. Das Abendessen, ein vertrocknetes altes Huhn (die sahen hier alle so aus) mit Reis, wurde uns im „Speisesalon“ unserer Bleibe serviert. Müde ob all der Eindrücke und Erlebnisse schliefen wir dann wohl auch bald ein.

Am nächsten Tag flog uns eine Fokker weiter nach Juba. Und wo liegt nun Juba? Mitten im Busch am Weißen Nil, im kongolesischen, ugandischen Grenzgebiet. Die Landepiste, hineingepflügt in den Busch, ist rot und kurz und schmal. Das Flughafenhäuschen ein Kiosk. Auch hier werden wir freundlichst empfangen und nach dem üblichen Check-in, Eintragung in Kladde nach vorheriger Gesichtskontrolle, per pedes in das nahe gelegene Juba-Hotel eskortiert. Es liegt ebenfalls verträumt und, wohl vergangener glanzvoller Zeiten gedenkend, jedoch in einem üppig blühenden von Bougainvilleas, Zitronen und Papaya duftenden, hinter Frangipani-Blüten und Avocado-Bäumen überwucherten Garten. Das kleine Hotel im alten Arkaden-Kolonialstil liegt vorne am Platz mit riesiger Holzveranda und die hübschen Bungalows der Gäste findet man verstreut im Garten. Wir sind die einzigen Gäste.

Ja, und was macht man in einem verlassenen kleinen Buschstädtchen am Ende der Welt? Ohne Reiseleitung, ohne Zielvorgabe? Nicht viel. Man isst, man schläft, man wartet auf … Reisezerstreuung. Doch nichts tut sich. Ich wandere mit meiner Mutter die Wege des Städtchens entlang. Was für ein Dorf, was für ein verlassener Ort, die Straßen lang, leer und lehmig, dirt roads, wie der Engländer sagt, nicht gepflastert, nicht asphaltiert, mit ungezähmten Platanen gesäumt. „Barbara“, sagt plötzlich meine Mutter, „wir werden verfolgt.“ Ich winke ab. „Unsinn, das ist absurd.“ „Doch“, meine Mutter, „schau, dieser weiße Wagen!“ Und im letzten Moment sehe ich wahrhaftig ein weißes Auto um die Ecke biegen. Meine Mutter hatte Recht. Wir waren wohl doch hier zu fremd, zu weiß und zu neu und demnach suspekt. Doch wir lassen uns nicht irritieren, marschieren weiter, erreichen den kleinen Markt und begegnen den Marktfrauen, die ihre Tomaten, Süßkartoffeln und Maniokknollen, aufgebaut zu traurigen kleinen Türmchen, zum Verkauf darbieten. Wir sprachen sie an und sie lachten trotz all der Armut und zeigten sich liebenswert und freundlich. Wir passierten das Hospital und gingen hinein. Die Not schrie uns an, karg, armselig und unendlich traurig war der Eindruck. Deprimiert machten wir uns auf den Heimweg. Unser Vater war im Hotel geblieben. Er unterhielt sich mit Mustafa. In welcher Sprache? Papa sprach kein Arabisch, und Mustafa, der Maitre d’, natürlich kein Deutsch. Doch, wundersamerweise, die beiden verstanden sich blendend. Wir hatten einige Tage Aufenthalt in Juba gebucht, der Illusion folgend, hier viel zu erleben. Nun, dem war nicht so. Papa war es müde, schon am Morgen zum Frühstück Fischsuppe serviert zu bekommen, obwohl es Mustafa war, der ihn bediente und den er mochte, doch der stets seinen Daumen in der Suppe hatte und das mochte Papa nicht. Irgendwie waren wir gestrandet ohne Highlight, ohne Höhepunkt im tiefen Dschungel. So entschieden wir uns, weiter nach Wau zu fliegen. Mama und ich machten uns am nächsten Tag auf, hinauf zum winzigen Flughafenkiosk zu wandern, um unsere Tickets nach Wau bestätigen zu lassen. Als wir das winzige einräumige Gebäude betraten, lehmverziegelt innen und außen, saßen dort auf breiten Stühlen gebieterisch und majestätisch vier oder fünf sudanesische Herren in ihren malerischen Galabias und Emmas, den wallenden Burnussen und Turbanen in strahlendem Weiß und Blau, und unterhielten sich lebhaft. Wie gesagt, wir feiern noch immer die Tage des Idd. Das Ende des Ramadan. Unbeeindruckt trotz der forschenden Blicke, ging ich zum Schalter und sprach durch den schmalen Schlitz in der Lehmwand, indem ich meine drei Tickets präsentierte: „Bitte, baldmöglichste Umbuchung und Weiterflug nach Wau.“ Da wurde ich unterbrochen. Einer der gewichtigen Herren in Galabia und Emma, fragte mich: „Warum, warum wollen Sie schon fort aus Juba?“ „Nun“, erwiderte ich, „hier gibt es ja keine Möglichkeit, irgendetwas zu unternehmen, ins Land hineinzufahren, die Landschaft zu erforschen. In Khartoum versprach man uns viel, so lud ich meine Eltern ein, um mit mir den Süden dieses schönen Landes zu erforschen.“ Der Sudanese, der das Wort an mich gerichtet hatte und wohl auch eine Autorität in der Runde verkörperte, stellte sich dann namentlich vor. Jedoch, vergeblich. Ich nahm es auf, aber registrierte es nicht weiter. Der Name floss an mir vorbei. Ich war von Juba bedient.

Wollte weiter meine Buchung nach Wau vornehmen lassen. Da meinte er und stellte sich erneut klar und deutlich vor, er wäre Brigadier Omer, Oberbrigadier von Südsudan, und es wäre ihm eine Ehre, meinen Eltern und mir am nächsten Tag die Umgebung von Juba zeigen zu dürfen. Er wolle seinen Adjutanten fragen, wie der Zeitplan aussehe und ihn, falls zeitlich möglich, beauftragen, uns die Umgebung Jubas zu zeigen. Nun, das hatten wir nun wahrlich nicht erwartet. Doch dieses Angebot war einfach zu verlockend, um hier zu verneinen. Dankend und gerne nahmen wir seine großzügige Offerte an. Er wollte am Abend im Hotel anrufen und das Resultat mitteilen. So saßen wir also beim Dinner auf der Terrasse des „Grand Juba“ und genossen gerade wieder einmal Fischsuppe. Ein Telefonanruf. „Madame, Brigadier Omer möchte Sie sprechen.“ Nun, da flatterte ich doch ein bisschen. Zögerlich folgte ich einem aufgeregten Mustafa und sprach dann wahrhaftig mit dem Oberst. Er teilte mir mit, dass sein Adjutant am nächsten Morgen um 9.00 Uhr uns am Hotel abholen und uns die Umgebung Jubas zeigen würde.

Entzückt bedankte ich mich und teilte dann dieses meinen Eltern mit.

Am nächsten Morgen, 9.00 Uhr scharf, hielt ein Jeep des sudanischen Militärs vor dem Hotel und Abdullah, der Adjutant des Brigadiers, begrüßte uns voller Höflichkeit. Meine Güte, sah dieser Mann gut aus, in seiner Uniform, mit seinem Charme, seiner Ausstrahlung. Auch die Eltern waren berückt. Wir bestiegen den Jeep und fuhren hinaus vors Städtchen. Und da verschlug es uns die Sprache, da stand ein ganzer Militärkonvoi. „Ja aber“, meinten wir, „was ist das?“ „Nun“, so Offizier Abdullah, „der Oberst hat Sie als seine Gäste eingeladen, und da es zurzeit immer noch Unruhen in dieser Region gibt, ist er um Ihre Sicherheit bemüht und natürlich darauf bedacht, dass keine Übergriffe erfolgen und Sie bestens beschützt wären, demzufolge –“ Von Unimogs mit bewaffneten Soldaten vorne und hinten eskortiert, ging es also hinaus in die Prärie. Durch haushohes Elefantengras hinein in ein üppiges dschungelbewachsenes Waldgebiet. Wir landeten vor einem riesigen bizarren Felsen. Ja, und der war bekannt als der Fruchtbarkeitsfelsen der Region. Hier pilgerten die Frauen hin, um die Huld der Fruchtbarkeitsgötter zu erbitten. Ich war noch nicht so weit! – Abdullah breitete nun ein kleines Spitzendeckchen auf einem glatten Felsvorsprung aus und servierte uns Tee. Es war einfach unglaublich. Anschließend ging es zu einem wohl dem Militär gut bekannten und wohl informierten Kraal im benachbarten Hügelland. Der Scheich und seine Untertanen empfingen uns zum Mahle. Es gab eine quallige Teigpampe auf einem riesigen Tablett, von der hieß es, Kügelchen zu formen, die man dann in die rotgelbe Tunke in der Mitte des Tisches stippte und dann genüsslich verspeiste. Nun, und das war gewöhnungsbedürftig. Mein armer Vater war überfordert. Er lächelte und meinte zuckersüß: „Bitte, darf ich Fotos machen?“ Und damit lancierte er sich elegant aus der Affäre. So entkam er auch dem grauslich schmeckenden Biergebräu, das uns zum Abschluss kredenzt wurde.

Unsere Fahrt ging weiter zur kongolesischen Seite. Und dort wurden wir in das Flüchtlingsdorf Recaf geführt. Die Sudanesen umsorgten hier kongolesische Flüchtlinge, die dem Terror und Schrecken ihres Landes entflohen waren. Doch auch hier schienen Elend und Trauer zu residieren. Ich bekam kleine Briefchen zugesteckt, voller Hilferufe und Jammer. Doch wer war ich schon, ich konnte doch nicht helfen. Da man erfahren hatte, dass ich von der deutschen Botschaft aus Khartoum kam, blieb die Hoffnung und – ein Jahr später stand wahrhaftig einer der Insassen des damaligen Lagers vor den Toren der Botschaft in Khartoum und fragte nach mir. Ja, aber was konnte ich schon Großes tun. Ich gab ihm eine Summe Geld und wünschte ihm eine bessere Zukunft.

Von Recaf ging es zurück nach Juba. Und hier in die Headquarters. Der Brigadier hatte uns zum abschließenden Tee eingeladen. Eine wahrlich große Geste. Die Guards salutierten und wir tranken voller Ehrfurcht unseren Tee. – Dann wurde uns noch eine spezielle Ehre zuteil, wir durften das berühmte Anyanyan-Museum, das sich in den hinteren Räumen des Headquarters befindet, besichtigen. Hier ging es um den Rebellenkrieg zwischen Uganda, Kongo und Sudan. Der deutsche Söldner Rolf Steiner, der damals gerade in Khartoum Nord vor Gericht saß, war hier einer der agierenden Rebellen.

Als ich übrigens all dieses später in der Botschaft erzählte, konnte man es kaum glauben. Denn dem Leiter unserer Vertretung, wir waren damals noch Interessenvertretung, war dieses Privileg nicht vergönnt. Er saß einige Monate vor meiner Reise mit einer Journalistin für Tage im Juba-Hotel fest, ohne irgendwelche Kontakte knüpfen zu können, und musste unverrichteterweise wieder abreisen.

Und auf einmal ergaben sich auch andere Kontakte. Ein Inder, unser Vater nannte ihn den Fregattenkapitän, da er stets tipptopp in weißer Uniform gekleidet war, lud uns ein zu einer weiteren Safari. Wir erpirschten die andere Seite Jubas, plötzlich durchquerten wir ein Gebiet, in dem riesige Flammen das Elefantengras verschluckten, doch der Kapitano versicherte uns, kein Grund zur Sorge, dass ist der Brauch, um Land urbar zu machen.

Am späten Nachmittag unternahmen wir eine Flussfahrt auf dem Weißen Nil. Doch wo waren sie? Die Krokodile? Nur tiefstes Schilf durchpflügten wir – dann jedoch entschädigte uns ein traumhafter Sonnenuntergang. Und die Krokodile hingen ja letztendlich im Hotel, zeigten sich uns später wiederholt auf alten Bildern und Fotografien. Doch jetzt schauten wir in dieses samtweiche, rotschillernde, güldene Himmelsszenario, blutrot ging die Sonne unter und ließ in dieser Schönheit vergessen, wie blutrotgetränkt das geschundene Land sich unter all den Kriegswirren und Schrecken duckte. Dort drüben, auf der anderen Flussseite, trugen zwei junge Männer einen riesigen Fisch hinauf zum Hotel. Wir fragten uns, wer wohl am nächsten Tag in den Genuss der Fischsuppe kommen würde? Mit persönlichem Daumenabdruck von Mustafa am Tellerrand? Denn wir hoben am Morgen ab, Richtung Wau.

Schaut man sich die Karte an, wird man unseren Dreiecksflug erkennen. Von Khartoum aus nach Malakal ging es ostwärts, dann nach Juba südwärts und nun nach Wau westwärts, auch in das Land der Dinkas. Die Dinkas übrigens tragen auf ihrer Stirne viele kleine Hautknötchen, die ihnen in ihrer Jugend schmerzhaft mitgegeben werden. Die Haut wird aufgeschlitzt und mit Dung vermischt und so zu kleinen Knötchen geformt. Ein Schönheitsideal der besonderen Sorte. Wir erreichten Wau, und dort auf der bilderbuchreifen Buschpiste wurden wir wieder äußerst zuvorkommend empfangen. Inzwischen hatte man wohl per Buschtrommel unsere Ankunft annonciert und – nicht zu vergessen – Malakal, Juba und Wau waren die drei Südprovinzen, in denen Brigadier Omer das Sagen hatte. Freundlichst der Empfang durch den Gouverneur der Provinz, der nun, Oberst Mekki, zu unserer Betreuung abordnet. Oberst Mekki wurde in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ausgebildet. Spricht hervorragend deutsch, ist eloquent, elegant und gutaussehend und außerdem äußerst charmant. Im alten riesigen Mercedes des Gouverneurs kutschiert er uns hinaus zum Stolz der Gegend, einer gerade von der DDR erbauten Konservenfabrik. Doch ehe wir dort ankommen, bleibt der Mercedes im Sand stecken und nach wiederholten Hilferufen – wohin auch immer – erscheint ein Fahrzeug und wir werden wieder „flottgemacht“! Übrigens machte die Fabrik einen großartigen Eindruck, nur, sie war stillgelegt, es gab keine Ware, die zu verarbeiten gewesen wäre. Nun, trotz alledem bewunderten wir alles gebührend und wurden dann in unsere Pension gefahren. Und die war einfach grausam. Oberst Mekki, wohl ebenso schockiert wie wir, suchte auch alsbald das Weite. Jedoch versprach er uns einen Rundgang durchs Dorf am späten Nachmittag. So verdreckt, verkommen und schmuddelig sah ich selten eine Unterkunft. Meine armen Eltern. Nun, Mutti war pragmatisch. Wir beide meisterten mit spitzen Fingern die gekochten Eier und dergleichen. Jedoch unser armer Vater litt, litt unsäglich. Die Zimmer zu beschreiben, ergäbe einen Roman. Man wagte nur zu stehen oder sich auf Zehenspitzen zu bewegen. Die Toilette war ein besonderes Terrain. Hier stieg man auf eine Art Thron, unter dem, im Souterrain, ein Kübel für die verlorenen Exkremente bereitstand. Der, dann gefüllt, von einem der hierfür Auserkorenen abtransportiert wurde. Auf unserem Dorfgang begegneten wir einem dieser wenig beneidenswerten Kreaturen und waren entsetzt beim Anblick der schwappenden Brühe. Wehe, warnte man uns, macht man sich über diese Leute lustig, muss man mit einer hohen Strafe rechnen, oder aber – und wohl noch schlimmer – muss diese Tätigkeit übernehmen.

Oberst Mekki, der wie versprochen später am Tag uns abholte, vermied klugerweise irgendwelche Fragen in Bezug auf unsere Unterkunft und wir vermieden es, darauf zu verweisen. Er zeigte uns die Dörfer hier am Fluss. Riesige hochgeflochtene Rundkraale, in denen heftig gefeiert wurde. Obergäriges Maniokbier wurde in alten Kalebassen literweise getrunken und die riesigen schwarzen Gestalten, die dort herumtorkelten, in ihren Bastgewändern und angemalten Leibern, konnten einem schon das Fürchten beibringen. Doch Oberst Mekki war unser Anker, und es war wahrlich eine mystische Welt, die wir da mit ihm betreten durften. Zum Schluss wurden uns noch eine Köhlerei und eine Schreinerei gezeigt und in der Letzteren sah ich einen entzückenden kleinen Elefantentisch. Oh, ich wollte ihn kaufen. Aber leider war die Schreinerei geschlossen, der Chef nicht zugegen. Da versprach Oberst Mekki, mir solch ein Tischchen zu besorgen und es – bei Rückkehr nach Khartoum – mitzubringen. Nun, das war wohl ein freundliches, luftiges Versprechen. Doch auch Träume werden wahr, denn Monate später erhielt ich einen Anruf in der Botschaft. Es war Colonel Mekki, er habe meinen Tisch im Gepäck.

Am Abend waren wir Gäste im Offizierskasino. Hier waren die Schönen der Nacht geladen, um den Herren Offizieren den Abend zu versüßen. Hochromantisch saß man in einem grünen Garten an kleinen Tischchen und hatte als dekoratives Gegenüber die Schmetterlingsdamen, die da, eine neben der anderen, in bunten herrlichen Tops, den wallenden Gewändern der sudanesischen Damen gekleidet, und eine duftender als die andere, schüchtern auf einer Bank verharrten. Und unser Vater wurde auch zum Tanz gebeten, und es war einfach köstlich, dies zu beobachten. Er tanzte der afrikanischen Queen stets davon, sie folgte und lächelte, er lächelte charmant zurück und war plötzlich wieder untergetaucht in der Menge.

Sprach dann mit ihr – natürlich in urigem Deutsch –, machte ihr Komplimente und lächelte berückend. Und sie verstand nichts, doch lächelte freundlich zurück. Vereinzelt flogen mir später Wortfetzen zu und ich musste schmunzeln. Hätte die Lady verstanden, mit welchen charmanten Komplimenten mein werter Vater sie bedachte, ihr Lächeln wäre wohl noch lieblicher geworden.

Der nächste Tag brachte uns ein großartiges weiteres Erlebnis. Der Distriktkommissar hatte zur Jagd geladen. Auch hier gab es einen aufwendigen Konvoi bestehend aus Jeeps, Landrovern und kleinen Lastwagen mit entsprechender Besatzung. Ja, aber was letztendlich geschossen wurde? Daran kann ich mich nicht erinnern War wohl keine Sensation. Auch egal, jedenfalls das ganze Unternehmen war wunderbar abenteuerlich.

Mit Pomp und Gloria wurden wir dann noch zum Flughafen eskortiert. Und hier wurden uns zum Abschied üppige Gastgeschenke übergeben.

Einer der hohen Offiziere flog mit gleicher Maschine zurück nach Khartoum. Er hieß Colonel Kadouk, der uns dann später einen Besuch abstattete und unseren Vater in Galabia und Emma, Burnus und Turban, kleidete. – Mein armer, armer Vater! –

Doch meine Eltern überlebten alles heiter und froh. Sie kamen im nächsten Jahr wieder. Und, welch eine Überraschung! Wir saßen beim Sundowner auf der Terrasse des alten Grandhotels am Nilufer. Und wer bediente? Es war Mustafa aus Juba, Mustafa, der stets den Daumen in der Fischsuppe hatte. Das fröhliche Zusammentreffen und Umarmen zwischen Mustafa und meinem Vater war umwerfend. Das nenne ich Völkerverständigung.

Sudan, Jebel Marra

1973

Ich glaubte zu ersticken. Khartoum war ein Gefängnis. Schaute man über die Lehmmauern der Stadtgrenze hinaus, sah das Auge nur Wüste. Wie oft war ich einfach dem Dienstbetrieb entflohen, setzte mich auf die weite Terrasse des alten Grandhotels und blickte auf den Nil, dann erfüllten mich Ruhe und Frieden. Doch jetzt musste ich wieder einmal weiter hinaus. Eigentlich war es kaum möglich, zurzeit irgendwelche Touren zu unternehmen, zumal als einzelne weiße Frau hier im Moslemland. Nun, bremsen ließ ich mich nie. Und ein starkes Begehren nach Freiheit verlieh mir eine ungeahnte Kraft, Ziele und Träume zu verwirklichen. Fürwahr unglaublich, was man schaffen kann, ist man mit vollem Herzen dabei. –