9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Publishing

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

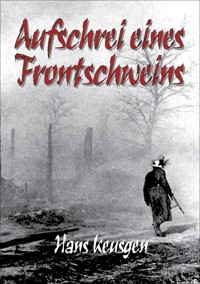

Nicht weniger als die Hölle auf Erden erlebte Hans Keusgen zwischen 1942 und 1945 an der Ostfront … Als Angehöriger der 129. Infanterie-Division wurde er unmittelbar in die entsetzlichen Schrecken des Krieges hineinkatapultiert. Er machte die großen Rückzugskämpfe im Mittelabschnitt der Front mit und schließlich den Endkampf in Ostpreußen. Seine autobiografischen Erlebnisberichte sind erschütternde Notizen eines Albtraums, der ihn sein Leben lang verfolgte. Dieser Aufschrei eines „Frontschweins“ von der untersten Schwelle menschlicher Existenz und Würde erschreckt besonders durch den brutalen Landser-Jargon, den der Autor nutzt. Hans Keusgen brüllt seine Anklage förmlich in die Welt hinaus, was dieses Buch von anderen Kriegserinnerungen abhebt. Es ist nicht sachlich, nicht verstehend, sondern eine hochemotionale Abrechnung mit dem Krieg, der ihn fast seinen Verstand gekostet hätte. Keusgens Autobiografie liest sich wie ein Roman. Untergliedert in zahlreiche Einsatzberichte, erzählt er vom Alltag an der Front, vom Krieg gegen Partisanen, von fürchterlichen Nahkämpfen, überstürzten Rückzügen, Chaos und vom drohenden Wahnsinn, der sich wie eine bleierne Decke über das Geschehen legt. Hans Keusgen war Zeit seines Lebens allerdings auch Kunstschaffender. Er hat seine Kriegstraumata in zahlreichen Gemälden verarbeitet, die seine ganze innere Zerrissenheit zum Ausdruck bringen. Das Taschenbuch und die gebundene Ausgabe sind in Farbe gedruckt, so dass diese Gemälde und weitere Abbildungen wie Dokumente und Fotos aus dem Leben des Autors ihre ungeschönte Wirkung auf Sie entfalten können. Profitieren Sie von mehr als 30 Originalfotos, Gemälden, Dokumenten und detaillierten Karten. Seine Kriegserinnerungen stehen für eine Wahrheit, die viele nicht wahrhaben wollen: „Da, wo wir waren, gab es keinen, der ruhmvoll den Heldentod gestorben ist; da, wo wir waren, wurde grausam krepiert, im Dreck verreckt, elendig verröchelt …“ Die Lektüre von „Aufschrei eines Frontschweins“ wird Sie erschüttert zurücklassen. Es handelt sich um die vielleicht rohste, unbarmherzigste Anklage gegen den Krieg seit Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“. Sichern Sie sich jetzt dieses einmalige Plädoyer gegen den Krieg!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Helmut Keusgengewidmet

Er wurde am 21. November 1943

als Angehöriger der 3. Batterie

der leichten Sturmgeschütz-Abteilung 912

bei Gostilizy, im Großraum Leningrad,

im ”Oranienbaumer Kessel”,

nachts, im unmittelbaren Frontbereich,

als Funker auf einem Panzer sitzend,

von einem Granatsplitter

in die linke Schläfe getroffen

und verblutete auf dem Weg ins Lazarett

– im Alter von 19 Jahren.

Hans Konrad Keusgen

…nach seiner militärischen Grund- und Spezialausbildung 1942 im Alter von 20 Jahren und 1987 als Werbeunternehmer im Alter von 65 Jahren:

„Wer von meiner Generation die Fronteinsätze überlebte, war nicht nur um seine Jugend betrogen worden, für den ging der Krieg auch niemals zu Ende – bis zum letzten Atemzug…“

Bei diesem Buch handelt es sich um eine überarbeitete Neuauflage des gleichnamigen Titels aus dem Jahr 2012.

Auf Wunsch des Autors obliegt diese Neuauflage mit ihrem Originaltext den Regeln der alten deutschen Rechtschreibung.

Inhaltsverzeichnis

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Vorwort des Herausgebers zur Person des Autors

Zur Geschichte des deutschen Ost-Feldzugs von 1941 bis 1945

In die Hölle verdammt…

Ein Fest des Friedens

Jemand, der sich verändert hat

Euch wird noch der Flieder blüh’n!

An der HKL

Zum erstenmal in der Scheiße

Auf Wache

Nahkampf

Partisanen

Gefallen…

Versprengt

Nur eine Zigarettenpause

Tauwetter

Nur ein Schuh

Keine Frage des Gewissens

Morgen-Grauen

Zum Hauptverbandplatz…

Verbrannte Erde

Im Vorhof der Hölle

Konfrontation mit dem Unheimlichen

Eine Begebenheit an der Malayja Pesotschna

Meine Art von Gerechtigkeit

Karawane des Grauens

Parole?

Nachwort des Herausgebers zur Person des Autors

Kommentar

Anhang

Danksagungen

Quellenverzeichnis:

Bildnachweis in der Taschenbuchausgabe

Prosit Neujahr!

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Verpassen Sie keine Neuerscheinung mehr!

Impressum

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!

Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.

Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.

Schreiben Sie uns: [email protected]

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!

Jill & Heiko von EK-2 Publishing

Vorwort des Herausgebers zur Person des Autors

von Helmut Konrad von Keusgen

Was für katastrophale Schäden der Krieg in der Psyche der Menschen anrichtet und welche gräßlichen Traumata er bei den daran Beteiligten lebenslänglich hinterläßt, habe ich in den mehr als vierzig Jahren, in denen ich mich als Schriftsteller für Militärhistorie mit Weltgeschichte und genau eben jenen Menschen beschäftige, immer wieder auf höchst eindrucksvolle Weise beobachten können. Wie sehr sich das Erlebte einerseits auf den Charakter, andererseits auf das gesamte weitere Leben der Betroffenen auswirken kann, bleibt Außenstehenden meistens verborgen, und jeder dieser Veteranen geht auf seine ganz individuelle Weise damit um. Meine erstdiesbezügliche Beobachtung machte ich bereits im zarten Alter von erst fünf Jahren, allerdings ohne begreifen zu können, warum das, was ich beobachtete, überhaupt geschah:

Im November 1953 sah ich aus dem Fenster und bemerkte, daß der erste Schnee fiel. Wie für alle kleinen Kinder war das natürlich auch für mich ein ganz besonderes Ereignis, von dem ich sofort alle anderen Familienmitglieder in Kenntnis setzen wollte. Aber wie ich feststellte, war außer mir zu dieser Zeit nur mein Vater in der Wohnung. Er war damals noch als Kunstmaler tätig. Ich fand ihn in seinem Atelier. Er stand völlig bewegungslos mitten vor dem großen Fenster, ungewöhnlich nah an der Gardine, und starrte hinaus.

Ich spürte, daß meine Anwesenheit irgendwie störte. Doch meine Aufregung betreffs des gerade beobachteten ersten Schneefalls trieb mich dennoch zu ihm hin, ich wollte es ihm doch so gern sagen. Wie ich jedoch sehen konnte, hatte er es ja nun schon selbst bemerkt. Der große Mann verhielt sich aber ganz sonderbar; er war so bewegungslos, so stumm, wie versteinert…

Da stand ich kleiner Mensch nun neben seinem linken Hosenbein und sah zu ihm auf und machte eine für mich völlig neue Entdeckung: Mein Vater weinte.

Ohne auch nur einen einzigen Laut von sich zu geben, ohne die geringste Bewegung, rannen ihm die Tränen über die Wagen, und er starrte aus dem Fenster, in die dicht fallenden, ersten Schneeflocken dieses Winters – und er nahm nicht die geringste Kenntnis von mir. Es erschien mir, als sei er eigentlich gar nicht wirklich anwesend.

Noch nie zuvor hatte ich einen erwachsenen Menschen weinen sehen. Ich wußte bis dahin gar nicht, daß Erwachsene so etwas auch tun, und von meinem großen, starken Vater hatte ich das am allerwenigsten erwartet.

Ich schwieg, weil das, was ich da gerade erlebte, so ungewöhnlich, so eindrucksvoll war. Irgendwann war ich dann ganz leise aus dem Raum gegangen, verstand nicht, was da mit meinem Vater geschehen war, was da in ihm vor sich ging – aber es mußte etwas Schreckliches sein.

Mich hatte dieses Erlebnis damals so sehr beeindruckt, daß ich mich noch heute ganz genau an diese Situation und die ganze damit zusammenhängende, ungewöhnliche Stimmung erinnern kann.

Achteinhalb Jahre waren seit dem Kriegsende schon (oder erst) vergangen, doch noch immer stiegen die Erinnerungen in meinem Vater und sicherlich auch noch in mehreren Millionen anderer ehemaliger Kriegsteilnehmer auf – unauslöschbar.

Als ich viele Jahre später meine Mutter (die, nachdem sie als junges Mädchen mit ihrer Familie in Hannover dreimal ausgebombt war, selbst unter einem schweren Kriegstrauma litt) einmal auf meine sonderbare Beobachtung als Fünfjähriger ansprach, sagte sie mir, daß mein Vater noch bis in die 60er Jahre an jedem ersten Tag eines jeden beginnenden Winters am Fenster gestanden und manchmal stundenlang in die langsam fallenden Schneeflocken gestarrt hatte.

Inzwischen hatte mein Vater längst ein eigenes Werbegeschäft gegründet, ein Spezialunternehmen für Großverlagswerbung, in dem auch ich seit 1965 tätig war. Bedingt durch unsere Arbeit fuhren mein Vater und ich oft gemeinsam mit dem Auto weite Strecken, da unser Tätigkeitsbereich ganz Norddeutschland umfaßte. So ergab es sich anläßlich dieser Touren, daß er mir immer wieder von seiner Militärzeit erzählte, Erlebnisse, die nur ganz allein ich zu hören bekam, weil er meine Mutter und niemand anderen damit nicht schockieren wollte. Es waren grauenhafte Erlebnisse. Im Laufe der Zeit verstand ich, daß er sie irgendwie loswerden wollte, seine Erinnerung entlasten, indem er alles aussprach, wieder und immer wieder, so wie es jeder Psychiater seinen Patienten rät.

Anläßlich einer dieser Touren kamen wir eines Tages auch auf sein Winter-Trauma zu sprechen. Er erklärte mir, daß ihm an jedem ersten Tag des Schneefalls, zu Beginn jedes Winters, viele Jahre lang, schreckliche Visionen befallen hatten, und vor seinen „inneren Augen“ dann wieder die unendliche, schneebedeckte Weite Russlands erschienen war; und er hatte immer wieder Tote gesehen, erfrorene Kameraden, die, vom Schnee bedeckt, noch immer hinter ihrem Maschinengewehr hockten oder in den Schützengräben lagen. Er hatte Arme und Beine gesehen, die aus dem Schnee ragten, und vermummte Gestalten, die durch die dicht herabrieselnden Schneeflocken dahin wankten.

Hans Konrad Keusgen, war am 5. Juni 1922 in Duisburg-Meiderich zur Welt gekommen und war, zusammen mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Helmut, in einer harmonisch miteinander lebenden Familie aufgewachsen – ab 1935 in Hannover.

1942: Hans Keusgen (20, links) mit seinem Bruder Helmut (18) – Partnerlook, künstlerisch talentiert und dieselben Interessen.

Infolge seiner künstlerischen Begabung konnte mein Vater besonders gut malen und zeichnen (ein Talent, über das sein Bruder ebenfalls verfügte), aber er wurde in der Schule von einem dieser Berufsberater völlig falsch „beraten“: „Du kannst gut zeichnen; du solltest Technischer Zeichner werden.“

Doch dieses Berufsbild entspricht eher einem „Technischen Rechner“, als einem Zeichner. Folglich war diese Arbeit für einen Künstler viel zu „steril“ und entsprach absolut nicht seinen Idealvorstellungen.

Seine dreijährige Berufsausbildung als Technischer Zeichner absolvierte er beim hannoverschen Spezialunternehmen Bode-Panzer Geldschrankfabriken AG, erhielt 1939 seinen Facharbeiterbrief und wurde ab 1940 bei der MNH tätig, der Maschinenfabrik Niedersachsen GmbH Hannover – einem Rüstungsbetrieb. Da mein Vater nun als Technischer Zeichner unmittelbar an der Erstellung wehrtechnischen Geräts beteiligt war, galt für ihn die berufliche Unabkömmlichkeitsverfügung.

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, im Herbst 1939, hatte sich bis 1942 die Versorgungslage in Deutschland deutlich verschlechtert. Inzwischen waren viele seiner Freunde zum Militär eingezogen worden, und immer wieder schrieben sie von glorreichem Heldentum und bester Versorgung, was die Propaganda-Wochenschauen in den Kinos auch noch bekräftigten. So meldete sich mein Vater, der mit seiner beruflichen Tätigkeit ohnehin nicht besonders glücklich war und der sich nach einer besseren Lebensmittelversorgung sehnte, im Alter von 20 Jahren im Frühjahr 1942 freiwillig zum Militär – und mußte dann im Mittelabschnitt der Ostfront einen unvorstellbaren Horror erleben…

Als mein Vater im Juni 1945 nach drei Jahren Militärzeit, während der er allein mehr als zwei Jahre an der russischen Front gelegen hatte, wieder nach Hause zurücckam, war er nach Aussagen seiner Eltern nicht mehr derselbe Mensch, der er zuvor gewesen war. Der zwar sensible und feinnervige, aber ständig zuversichtliche Junge, der er einst war, hatte sich zu einem harten, oft nachdenklich und in sich gekehrten Mann entwickelt, der seinen Glauben an ein Morgen verloren hatte – und den Glauben an die Menschheit. Hatten er und sein Bruder Helmut, der am 21. November 1943 im Nordabschnitt der Ostfront gefallen war, einst viele Freunde gehabt, so lebte mein Vater nun, abgesehen von seinem beruflichen Engagement, für den Rest seines Lebens zurückgezogen.

Ab Juli 1945 hatte für Hans Keusgen ein anderes Leben begonnen. In der amerikanischen Gefangenschaft, in die er nach seiner Flucht vor den Russen, nur noch 130 Kilometer von Hannover entfernt, freiwillig gegangen war, hatte er gegen gute Bezahlung Bilder gezeichnet. Die dort stationierten GIs hatten ihm Fotos ihrer Mädchen und Frauen gegeben, und er zeichnete sie ab – mit ihren richtigen Gesichtern, aber als nackte Pin-ups. Und da er auch noch Jazz-Musik spielen konnte, war er bei den Amerikanern besonders gut angesehen. So konnte er nach nur knapp zwei Monaten aus der Gefangenschaft mit einem entsprechend der Zeit und der Situation guten Startkapital für ein neues Leben nach Hannover zurücckehren – mit einer Aktentasche voller Zigaretten und US-Dollars.

In Hannover arbeitete er zunächst als recht erfolgreicher Kunstmaler und belieferte große Einrichtungshäuser wie Defaka und Karstadt, meldete dann aber 1952 ein Gewerbe an: Atelier für Werbung und Plakatmalerei.

Filmplakat von Hans Keusgen 1946:

Marlene Dietrich – Idol der 40er und 50er Jahre, besonders in den USA.

Im selben Jahr kaufte er sich sein erstes Auto, einen Lloyd Alexander. Bereits ein Jahr später fuhr er einen großen Borgward und schnell immer größere Wagen. Ab 1961 waren es dann teure amerikanische „Straßenkreuzer“, wie man die überdimensionalen Luxuswagen damals nannte (Neider sprachen oft abfällig von „Blechkisten“, bedachten aber nicht, daß auch ihre Autos aus Blech waren – nur sehr viel dünnerem).

1958 eröffnete mein Vater in Hannover einen Jazz-Keller, einen der ersten in Deutschland. Meine Eltern, die, wie Millionen andere Deutsche auch, ihre Jugend im Krieg verloren hatten, wollten „nachholen“ und lebten zu Zeiten des Kalten Krieges zwischen Ost und West infolge ihrer guten sozialen Verhältnisse nun den American Way of Live – und das in vollen Zügen. Mein Vater provozierte damit sein Umfeld ganz bewußt und stand mit seiner höchst unkonventionellen Lebensweise in schriller Opposition zur biederen deutschen Bürgerlichkeit. Er fiel mit seinem so demonstrativ zur Schau gestellten „Amerikanismus“ deswegen allgemein besonders unangenehm auf, weil noch zu dieser Zeit und nach den schweren Abwehrkämpfen gegen die Amerikaner, ihren grausamen Kriegsgefangenenlagern für deutsche Soldaten und den schrecklichen Bombardierungen deutscher Städte unterschwellig noch immer eine antiamerikanische Stimmung herrschte. Der Groll saß noch lange tief und war vielen diesbezüglichen Aussagen unschwer zu entnehmen.

1961: Im Alter von 39 Jahren mit seinem Chevrolet Bel Air, Werbeunternehmer und Jazz-Musiker – ein Mann, der sein Leben auch leben wollte.

1961 kaufte mein Vater sich ein Grundstück in Florida, in der Nähe von Miami. Da sein rasch wachsendes Werbegeschäft ihm anfangs kaum Zeit für private Dinge ließ, kam er erst 1966 dazu, in die Vereinigten Staaten zu reisen. Er fuhr mit dem Luxus-Liner United States nach New York, das seine erste Station auf dem Weg nach Florida werden sollte. Von dort aus wollte er mit dem Greyhound-Bus nach Süden fahren und seinen großen Traum von Freiheit, Abenteuer und den so oft apostrophierten unbegrenzten Möglichkeiten genießen. Doch wie so oft im Leben, waren es auch in seinem Fall nur Kleinigkeiten, die bei ihm in den USA nachhaltige Enttäuschungen hervorriefen:

Im Hotel angekommen, legte er dem Zimmerservice seine Smokingjacke aufs Bett, weil während der Überfahrt und anläßlich des Kapitänsdinners, ein Knopf abgerissen war. Das Zimmermädchen nahm das Trinkgeld, aber nicht die Jacke, um den Knopf anzunähen.

Als er dann mit einer Taxe in jenes berühmte New Yorker Stadtviertel fahren wollte, in dem einst der Jazz so wesentlich mitgeprägt worden war, stoppte trotz mehrmaliger Handzeichen keine einzige Taxe. Erst als ein Farbiger kam, der dafür einen Quarter (einen Vierteldollar)verlangte, hielt dieser augenblicklich eine Taxe an.

Nachdem mein Vater eingestiegen war und dem Taxifahrer sein Ziel nannte – Harlem –, warf ihn dieser wieder aus dem Auto.

Am nächsten Tag rief er mich aus Paris an: „Ich hab’ Amerika schnell begriffen. Jetzt bin ich im Paradies. Bring bitte Deine Mutter zum Bahnhof, damit sie gleich herkommen kann!“

Mein resoluter Vater war nicht der Mensch, der sich lange irgendwelche größeren oder kleineren Schwierigkeiten mit ansah. In New York war sein Amerika-Traum wegen lächerlicher Bagatellen geplatzt. Lange hatte er gewartet, hatte grübelt, wie er diese Enttäuschung vor sich selbst wieder gutmachen konnte. Da er nun nie wieder in die USA fahren wollte, schenkte er dem Staat Florida das einstmals teuer gekaufte Grundstück zurück. Das war seine subtile Art von Revanchismus.

Als Hans Keusgen aus der Gefangenschaft gekommen und noch jung war, eckte er an, weil er anecken wollte, war der ”klassische” Nonkonformist – und als er älter war, ein einsamer Mann, der ein einsamer Mann sein wollte. Außer seiner geschäftlichen Verbindungen und jener zu drei guten Bekannten, vermied mein Vater zeitlebens weitgehend den Kontakt zu anderen Menschen. Auch aus seinem Jazz-Keller zog er sich nach zwei Jahren wieder zurück. Seine geliebte Musik, die er bereits vor dem Krieg zusammen mit seinem Bruder und drei Freunden gespielt hatte, spielte er, von einigen kleinen Ausnahmen abgesehen, nun allein.

Mein Vater war ein Mann ohne Glauben. Er trat aus der Kirche aus, beteiligte sich nie wieder an Wahlen und wollte nichts mit Rechtsanwälten, Richtern und Ärzten zu tun haben, weil er niemandem und gar nichts mehr auf der Welt vertraute. Das Militär haßte er geradezu fanatisch. Dienstgrade und Auszeichnungen, Ehrungen und Urkunden, Pokale und Trophäen betrachtete er als bedeutungslos, ebenso das mir 1997 vom Deutschen Freiherrenorden als besondere Anerkennung meiner Arbeiten verliehene Prädikat. Für ihn fing die Menschenmasse bei drei Personen an, und er mied jegliche Festivitäten oder Veranstaltungen, weil dort viele Menschen zusammenkommen. Mit dieser Grundeinstellung tat er sich auch betreffs einer Expansion seines im Grunde höchst lukrativen Werbeunternehmens nur sehr schwer, weil er nicht noch mehr Mitarbeiter um sich haben wollte – was (auch) dazu führte, daß ich trotz unserer wirklich guten Beziehung diesen schwierigen Menschen und sein Geschäft 1980 verließ und von nun an meinen eigenen Weg ging.

Solange mein Vater noch lebte, war er innerlich, ganz tief in sich, das alte Frontschwein geblieben, hatte aber trotz guter Manieren und eines durchaus respektablen und höflichen Auftretens, den Krieg niemals wirklich loswerden können. Er war ein Mann mit einer brillanten Erinnerungsgabe – eine Fähigkeit, die sich betreffs des Krieges auf seine Psyche allerdings recht negativ auswirkte. Hatte er im Krieg ständig mit dem Tod gelebt – auch mit dem eines jederzeitigen Freitodes – so trug er sich auch weiterhin ständig mit dem Gedanken, eines Tages sein Leben selbst gewaltsam zu beenden. Er sagte mir einmal: „Im Krieg lernt man, daß es gut ist, wenn man immer noch eine geladene Pistole in der Tasche hat – für alle Fälle.“

Er wollte niemals (Zitat) „so ein alter, seniler Knacker werden oder einer schweren, unheilbaren Krankheit verfallen, ganz besonders niemals einem Siechtum ausgeliefert sein müssen, niemals wehrlos sein.“

In Wahrheit war seine Psyche bereits seit dem Krieg für einen Suizid determiniert.

Im Alter von 75 Jahren hatte mein Vater längst seine einzigen drei guten Bekannten überlebt, und trotz bester Gesundheit war er der Meinung, das (Zitat) „alles nicht mehr so gut geht, wie es ging, als ich noch jung war“. Auch glaubte er, vom Leben nicht mehr viel erwarten zu können. Da besuchte er mich und sagte ganz sachlich: „Respektiere, daß ich nun bald gehen will. Ich habe lange genug gelebt, und ich werde den Krieg in diesem Leben nicht mehr los… Solltest du zufällig darauf zukommen, wenn ich gehen will, dann wende dich sofort wieder ab. Dieses ist der letzte Wunsch, den ich an dich richte.“

Es war November…, und deshalb wußte ich, daß es nicht den geringsten Sinn hatte, zu versuchen, ihn von seinem Vorhaben abzubringen – und daß in Wahrheit der Kriegstod zum letzten Mal seine Hand nach ihm ausstreckte…

Ein paar Tage später schrieb er meiner Mutter einen kurzen, aber liebevollen Abschiedsbrief und nahm am Abend des 21. November 1997 – jenem ihm so verhaßten 21. November, an dem 1943 sein Bruder gefallen war – in seinen Geschäftsräumen, anstatt seine Pistole zu benutzen, sechzig Schlaftabletten. Meine Mutter, die aus Sorge nach ihm gesucht hatte, fand ihn. Er überlebte.

Noch fünf Jahre lang saß dann dieser große, im Grunde starke, alte Mann fast nur noch an seinem Klavier – noch mehr in sich gekehrt, als je zuvor. Als ich mich einmal zu ihm setzte, sagte er: „Damals, der schreckliche russische Winter mit seinem verdammten Schnee, das Töten und das Hungern und Frieren, das alles war schon schlimm, das Schlimmste aber, das mir in diesem Leben zugestoßen war, war der Verlust meines Bruders.“

Jedes Mal, wenn er auf seinem weißen Marilyn-Monroe-Klavier das Hans-Albers-Lied Goodbye Johnny spielte, sang er leise, „…mach’s mir nicht so schwer, ich muß weiter, immer weiter, meinem Glück hinterher. Bricht mir auch heut’ das Herz entzwei, in hundert Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei… Goodbye Johnny…, goodbye Johnny…, warst mein bester Freund…, eines Tages, eines Tages, sind wir wieder vereint“, und immer versank er dann in tiefe Melancholie. Er war ein Mensch voller Träume, Sehnsüchte und innerer Zerrissenheit, der niemals richtig glücklich war. Er sehnte sich nach dem Tod, weil er sich danach sehnte, die Menschheit zu verlassen und seinen Bruder wiederzutreffen.

Hans Keusgen war ein Mann mit einer ganz eigenen Lebensphilosophie. Er liebte den Frieden, dennoch war er für den Rest seines Lebens jederzeit kampfbereit – auch gegenüber der Obrigkeit:

Im November 1959 hatte er sich beim Ordnungsamt zur Anlegung seines Wehrstammblattes einzufinden. Auf dem Formular stand Der Wehrpflichtige Hans Keusgen (…) Da es seit 1957 eine Bundeswehr gab, befürchtete er, nun nochmals zum Militär eingezogen zu werden. Er randalierte im Amt derart, daß meine Mutter Sorge hatte, daß mein Vater von der Polizei verhaftet werden könnte. Außerdem war er längst dem Bund der Kriegsdienstverweigerer beigetreten, dem einzigen “Verein“, dem er in seinem Leben angehörte. Lachend sagte er oft: „Die einzige Armee, die ich auf dieser Welt akzeptiere, ist die Heilsarmee – nur machen ihre Kapellen immer so schreckliche Musik.“

Wegen seines Werbegeschäfts war ich selbst unter Berufung auf den Unabkömmlichkeitsparagraphen schon drei Jahre zurückgestellt worden. Da erhielt mein Vater im Herbst 1968 wieder einmal ein von ihm auszufüllendes Antragsformular für meine weitere Zurücksetzung. Von den direktiven Formulierungen aufgebracht, erschien er ohne jede Ankündigung im Kreiswehrersatzamt und sorgte dort für einen höchst spektakulären Autritt – mit dem Wagenheber seines Ford Mustangs… Daraufhin erhielt ich meinen Einberufungsbescheid:

Sie haben sich am 8. April 1969 zur Ableistung Ihres Wehrdienstes bis 10:00 Uhr in der Scharnhorst-Kaserne in Hannover einzufinden.

Daß seine Wagenheber-Aktion für ihn keine weiteren negativen Folgen nach sich zog, lag sicherlich daran, daß der zuständige Sachbearbeiter, ein Major, einst selbst an der Ostfront gelegen hatte.

Die Respektlosigkeit meines Vaters gegenüber irgendwelcher Behörden, deren Mitarbeiter oder anderer Personen rechtfertigte er mit der im bitteren Unterton vorgebrachten brutal-vulgären Aussage: „Die müssen erstmal dahin riechen, wo ich schon hingeschissen habe.“

„Heimat“ – Aquarell, Hans Keusgen 1945

Es gab vieles, an das sich mein Vater nach dem Krieg erst wieder hatte gewöhnen müssen. Das begann mit den zerstörten Städten (in seinem Fall Hannover, dessen Ruinen er oft malte) und der Tatsache, daß der Krieg, das Töten und die Flucht vor den Russen zu Ende waren, und daß man endlich wieder friedlich und ruhig schlafen konnte – ohne eine geladene Pistole bei sich zu tragen. Aber genau da begann schon sein erstes „Heimatproblem“: Er war es nicht mehr gewohnt, in einem richtigen, weichen Bett zu schlafen. So legte er die ausgehängte Schlafzimmertür aufs Bett, um darauf zu ruhen. Es dauerte fast vier Wochen, bis er die Nächte endlich auf normalen Matratzen verbringen konnte.

Doch das waren nur „äußerliche“ Probleme. Es gab da aber noch Dinge, die sich ganz tief in der Psyche meines Vaters manifestiert hatten. Doch nur wenige psychische Schwachstellen traten offensichtlich zutage. Da gab es seine ständige Kampfbereitschaft und noch einen anderen sonderbaren Komplex, den ich erst 1957 und im Alter von neun Jahren erstmals beobachten konnte (12 Jahre nach dem Krieg):

Es geschah eines Tages im Spätsommer. Kurz nach Mittag saß ich an meinem kleinen Schreibtisch am Fenster und erledigte meine Schulaufgaben. Als ich gerade einmal hinaus sah, geschah da etwas, daß mich im höchsten Maße befremdete. Über die Schulter rief ich meiner Mutter zu: „Papa wird gerade mit einem Polizeiauto gebracht!“

Ich stand auf und beugte mich aus dem Fenster. Ein Polizeibeamter stützte meinen humpelnden Vater, der aber ganz offensichtlich gar nicht gestützt werden wollte. Dann zog er sich mühsam am Treppengeländer bis zur ersten Etage hinauf, mit einem Arm den hilfsbereiten Polizeibeamten abwehrend. Einen Moment später lag er in unserem Flur. Er war nicht mehr in der Lage, noch einen einzigen Schritt zu tun. Er kroch bis zum Sofa, legte sich darauf und schlief, offensichtlich total erschöpft, sofort ein. Sein Trenchcoat war völlig verdreckt, von seinen Wildlederschuhen hatten sich die Sohlen gelöst, und sie waren innen völlig blutig.

Der Polizist erklärte uns, daß ihm nahe seines Reviers, zwischen Celle und Lüneburg, mehr als 110 Kilometer von uns zuhause entfernt, ein Mann aufgefallen war, der, offenbar völlig erschöpft, am Straßenrand entlang wankte.

Damals war ich noch zu jung, um den Hintergrund zu verstehen, für mich war nur wichtig, daß mein Vater wieder daheim war. Als meine Mutter in der Nacht aufgewacht war, hatte sie festgestellt, daß er sich gar nicht mehr in der Wohnung aufhielt. Er war, wie er mir später sagte, „wieder aufgewacht und vom unwiderstehlichen Zwang befallen, sofort loszumarschieren. Ich zog mich an und ging los – irgendwo hin. Man denkt dann nicht nach, man will nur gehen, fort, fort…“

13 Stunden später hatte ihn dann der Polizist angehalten und aufgefordert, in sein Auto einzusteigen, und ihm angeboten, ihn wieder nach Hause zurückzufahren.

Damals war mein Vater, der in Russland die weiten Rückzugbewegungen der 129. Division von insgesamt mehr als zweieinhalbtausend Kilometer mitgemacht hatte, diesbezüglich durchaus kein Einzelfall. Die Psychlogen sprachen vom sogenannten Rückmarschkomplex.

Hans Keusgen liebte die Tiere und verachtete die Menschen, weil die menschlichen Enttäuschungen im Krieg zu groß gewesen waren. Aber er wachte über seine Familie; niemand durfte einem von uns Leid antun.

Trübe Novembertage haßte dieser verbitterte Mann besonders, denn schließlich stand der für ihn immer wieder schreckliche Winter bevor, außerdem war sein Bruder im November gefallen. Wenn es überhaupt eine Angst gab, die sich diesem ”Einzelkämpfer” bemächtigen konnte, dann war es seine alljährliche Angst vor dem November. Dann reagierte er auf alles ganz besonders empfindlich.

An einem solchen trüben Sonntagnachmittag im November des Jahres 1961 hielt er mit seinem Chevrolet vor einer Gastwirtschaft, weil meine Mutter einen Brief in den an ihrer Außenwand hängenden Postkasten einwerfen wollte.

Sie stieg aus dem Auto und hinterließ, wie immer, eine betörende Chanel-Duftwolke. Mein Vater hörte laut Jazz-Musik und rauchte eine Zigarette; ich saß im breiten Fond des Wagens. Wir beobachteten, daß meine Mutter den Brief in den Kasten warf. In diesem Moment verließ ein Hüne von einem Mann die Kneipe. Er hatte einen höchst brutalen Gesichtsausdruck und war offensichtlich angetrunken. Er sah meine Mutter, die sich soeben wieder von dem Haus abgewendet hatte, näherte sich ihr von hinten, umklammerte sie mit beiden Armen, preßte sie an sich und versuchte auf rabiate Weise, ihren Hals zu küssen.

Gelassen legte mein Vater seine glimmende Zigarette in den Aschenbecher, drehte die Musik leise und stieg aus dem großen Wagen. Dann öffnete er die riesige Heckklappe des Chevrolets und holte den großen Wagenheber heraus. Er ging ruhigen Schrittes in seinem fast knöchellangen, offenen Trenchcoat (den er oft trug) um den Riesen herum, der noch immer heftig an meiner Mutter zerrte, und schlug ihm unvermittelt den schweren Wagenheber mit voller Wucht in den Rücken. Der Mann brach augenblicklich zusammen.

Galant öffnete mein Vater seiner Frau danach die Autotür (was er grundsätzlich tat), befestigte den Wagenheber im Kofferraum, stieg ein, nahm seine Zigarette und drehte die Musik lauter. Als wir langsam davonrollten, sah ich mich zu dem großen Mann um. Er lag bewegungslos auf dem Gesicht. Mein Vater war gerade eben wieder im Krieg gewesen.

Erst viele Jahre später sprach ich ihn auf diesen Vorfall an, fragte ihn, ob er sich jemals Gedanken gemacht hätte, was wohl aus dem Kerl geworden war, den er einst mit seinem schweren Wagenheber so brutal gefällt hatte. Schlagartig wurde der Klang seiner Stimme hart. Mit grollendem Unterton sagte er halblaut: „Der Scheißtyp hatte meine Frau angegriffen…“

Zu Beginn der 60er Jahre wurde mein Vater wegen seines unkonventionellen öffentlichen Auftretens in unserem Stadtteil (Ricklingen) beargwöhnt, und der Neid vieler Nachbarn war unverhohlen. Eines Sonntags 1963 (im November!) wollte er in der Zwetschgenklappe (einer anderen Gastwirtschaft unseres Stadtviertels) Zigaretten kaufen, obwohl er das Betreten derartiger Lokalitäten eigentlich mied. Meine Mutter und ich saßen wieder in unserem großen Wagen und warteten.

Mein Vater ging die elf grauen Betonstufen zu der Gaststätte in der Hochparterre hinauf. (Erst später und rein zufällig erfuhr er, daß gerade an diesem Tag die hiesige Rugby-Mannschaft ein Spiel verloren hatte.) Man war dort oben also gerade dabei, seinen Frust zu ertränken – und genau da betrat dieser amerikanisierte, kapitalistische Werbeunternehmer die Kneipe… (Wie er mir erst viele Jahre später erzählte, hatten ihn die Rugby-Spieler dann angepöbelt und einer ihn am Kragen seines Trenchcoats gefaßt – für meinen Vater war das ein tätlicher Angriff…)

Meine Mutter und ich saßen im Auto und warteten… Plötzlich flog da oben die Kneipentür auf und einer der Rugby-Spieler hinaus. Er stürzte die steile Betontreppe herunter und blieb liegen. Nur Sekunden später flog der zweite hinterher. Erst nach dem dritten Spieler kam mein Vater in seinem langen Trenchcoat angeflogen. Als er auf den Anderen landete, hielt er noch immer eine hölzerne Stuhllehne mit zwei Beinen im Arm. Wie er dann erzählte, hatte man ihn nur überwältigen können, indem sich der Rest der Rugby-Mannschaft gleichzeitig auf ihn gestürzt hatte. Es war sein Glück, daß er auf den Rugby-Spielern, die vor ihm und durch seine Hand die Kneipe hatten verlassen müssen, relativ weich gelandet war, und sein Pech, daß man ihm da oben bei dem Handgemenge den kleinen Finger seiner linken Hand gebrochen hatte. Aber das stellte für ihn nur eine kurze, vorübergehende Beeinträchtigung dar, der er noch nicht einmal soviel Bedeutung beimaß, daß er deshalb einen Arzt aufgesucht hätte. Er bog den Finger wieder zurecht, und zuhause wickelte er dick Kreppband darum. Er lachte darüber und sagte: „Dafür bin ich völlig unversehrt aus dem Krieg zurückgekehrt.“

Aber diese Aussage entsprach nicht wirklich den Tatsachen. Seine total von Läusen zerfressenen, von den Knien bis zu den Füßen großflächig weißvernarbten Schienbeine waren zwar die einzigen sichtbaren Narben, die er aus Rußland mitgebracht hatte, und körperliche Verwundungen waren ihm trotz seiner fast ständigen Fronteinsätze erstaunlicherweise erspart geblieben, jedoch hatte er dort eine nie heilende Wunde, wo niemand sie sehen konnte – und seine Verbitterung betreffs der Menschheit saß tief.

Im Jahr 1990, mein Vater war inzwischen 68 Jahre alt, überkletterten eines nachts zwei nicht deutschstämmige Männer, einer mit einem Messer bewaffnet, die hohe Mauer zu seinem Grundstück. Er bemerkte es, nahm seine Pistole, ging hinaus – und gebrauchte sie auch…

Als er nach nur wenigen Sekunden und ohne einen einzigen Schuß abgegeben zu haben, mit ihnen fertig war und er die Polizei gerufen hatte, mußten die Beamten, als sie bei ihm eingetroffen waren, für die beiden Einbrecher einen Rettungswagen kommen lassen.

(Ich möchte an dieser Stelle bemerken, daß mein Vater durchaus keine aggressive Schlägernatur war, sondern ein großzügiger und im Allgemeinen gutmütiger Mann, in dem lediglich schlagartig das alte Frontschwein erwachte, wenn er oder ein Mitglied seiner Familie angegriffen wurde. Ich führe diese Ereignisse hier an, um zu verdeutlichen, wie sehr der Krieg die Menschen geprägt hat. Er hatte an der Front gelernt, wie man sich erfolgreich zu verteidigen hat, folglich sich Gemütsbewegungen augenblicklich ins Gegensätzliche verkehren konnten.)

Hans Keusgen verstarb am 30. November 2002 im Alter von 80 Jahren. Als ich ihn eine Stunde vor seinem Tod zum letzten Mal sah, lag da im Krankenhaus ein Mann, den ich so nicht kannte, weil ich ihn niemals krank und ohne Bewußtsein hatte liegen sehen. Man hatte ihn tags zuvor an lebenserhaltende Geräte angeschlossen. Sowie ich davon erfahren hatte, ersuchte ich meine Mutter, diese sofort wieder abschalten zu lassen. Ich wollte nicht, daß er daliegt und sich vielleicht noch die letzten Stunden eines nach außen hin anteilnahmslosen Lebens in Gedanken oder Träumen mit seinem Maschinengewehr durch den russischen Winter und seine schrecklichen Erlebnisse quälen muß.

Kurze Zeit nach dem Tod meines Vaters bat mich meine Mutter, sie zu besuchen. Sie legte mir einen dicken, braunen, prall gefüllten und fest verklebten DIN-A4-Briefumschlag auf den Tisch: „Das soll ich dir nach Papas Tod von ihm aushändigen…“

Ich ahnte, was das Kuvert beinhaltete…

Dann sagte sie: „Weißt du eigentlich, wie sehr dein Vater sein ganzes Leben lang unter seinen Kriegserlebnissen gelitten hat?“

Das fragte sie mich, dem er doch, im Gegensatz zu ihr, seine schrecklichen Erlebnisse immer wieder erzählt hatte. Aber was hatte sie dann noch an ihm Schlimmes beobachtet, von dem ich gar nichts wußte?

Als ich dann in meinem Haus den Umschlag öffnete, übertraf das, was ich darin als letztes Vermächtnis meines Vaters fand, alle meine Erwartungen und Vorstellungen: Mehr als einhundert teils handgeschriebene, teils mit Schreibmaschine gefertigte Seiten seiner Erlebnisse an der Ostfront. Glaubte ich bisher, alle seine „Geschichten“ und die ganze schreckliche Tragweite seiner Erlebnisse zu kennen, so irrte ich mich. Bereits eine nur flüchtige Durchsicht dieser Papiere ließ mich erschaudern. Eine derartige Grausamkeit hatte ich nicht erwartet.

Und noch etwas fand ich in dem Umschlag: Sieben kleine Ölgemälde, die er unmittelbar nach dem Krieg aus der Erinnerung angefertigt hatte. Sie stellten verschiedene Szenen dar, in einer Weise gemalt, wie es eindrucksvoller nicht mehr geht. Bemerkenswert ist auch die Wahl der Farben – vornehmlich dunkelrot… Diese Bilder waren gemalte Albträume. Was ich da in den Händen hielt, war ein gleichermaßen erschreckend düsteres wie schockierend realistisches Bild von der Ostfront und wie sich der Krieg dort auf die Psyche der Menschen ausgewirkt hatte. Die meisten dieser Berichte und sechs Gemälde habe ich zu diesem Buch zusammengefaßt.

Mein Vater hatte seine jeweils in sich abgeschlossenen Episoden insgesamt zusammengefaßt unter dem Titel Feldwebel Schraders Sauhaufen. Doch einerseits war er mehrmals anderen Einheiten zugestellt worden, hatte folglich nicht nur in Feldwebel Schraders ”Sauhaufen” gedient, andererseits habe ich inzwischen zehn Jahre lang darüber nachgedacht, ob ich diese Berichte überhaupt veröffentlichen soll oder nicht, und wenn ja, dann unter welchem Titel, denn schließlich entsprachen diese Darstellungen keiner trivialen Abenteuergeschichte, wie der ursprüngliche Titel assoziieren könnte. Auch konnte es nicht in seinem Interesse gelegen haben, die Wehrmacht als Sauhaufen zu pauschalisieren. Da alle diese furchtbaren Erlebnisse in unserer schnellebigen Zeit nicht einfach in der Vergangenheit versinken dürfen, außerdem der Zweck des Schreibens darin besteht, andere Menschen etwas „sehen“ zu lassen, mit dem sie selbst nie konfrontiert wurden, habe ich mich entschlossen, dieses schreckliche Vermächtnis meines Vater stellvertretend für Millionen weiterer Traumatisierter zu publizieren. Wenn alles, was viele bedauernswerte Menschen damals Furchtbares erlebt haben, überhaupt noch einen Sinn haben könnte, kann es nur der sein, nachfolgende Generationen vor einem weiterenKrieg abzuschrecken.

54 Jahre lang hatte ich meinen Vater beobachten können, war berufsbedingt Tausende Stunden mit ihm zusammengewesen, hatte ihn gerade in den „gewissen Momenten“ schärfer und kritischer beobachtet, und mußte immer wieder feststellen, daß alles, was er ganz allein für sich tat, in Wahrheit ein einziger zwar stummer aber schmerzlicher Aufschrei war – der endlose Aufschrei eines Frontschweins.

Die einzelnen Erzählungen, die nachfolgend beschrieben sind, behandeln jeweils in sich abgeschlossene, eigene kurze Episoden. Mein Vater hatte darauf verzichtet, exakte zeitliche Datierungen vorzunehmen und immer genaue Orte zu benennen. Seine Ausführungen sollten ja auch keine in sich geschlossene Soldatengeschichte sein, sondern nur kurze Schlaglichter, dumpfe Szenen, Momentaufnahmen des Grauens. Ich weiß anhand seiner eigenen Aussagen, daß ihm gar nicht immer genau bekannt war, wo er sich bei dem ständigen Hin und Her innerhalb dieser schier endlos anmutenden Weite des russischen Raums tatsächlich befunden hatte. Auch war es ihm wichtiger, die Erlebnisse mitzuteilen, als militärische Abläufe und Zusammenhänge. Seine schriftlichen Darstellungen waren sicherlich auch gar nicht als solche gedacht, sondern sollten lediglich den Wahnsinn des Krieges anhand eines Einzelschicksals schildern – und das ist ihm höchst eindrucksvoll gelungen.

Wie schon sein Vater, verfügte auch er über die wunderbare Gabe, anschaulich zu erzählen und Ereignisse bis ins Detail plastisch zu beschreiben. Sein schnoddriger Landserjargon (der absolut nicht seiner üblichen Artikulation und Umgangsform entsprach!) verleiht seinen Berichten gewissermaßen eine lebendige Authentizität und läßt sie noch realistischer, noch brutaler erscheinen. Dennoch möchte ich feststellen, daß seine nachfolgenden Ausführungen lediglich seiner rein subjektiven Betrachtung entsprechen, resultierend aus seinen ganz persönlichen Strapazen und Enttäuschungen, auch, daß er nicht behaupten wollte, daß die Masse der Soldaten der Wehrmacht schlechte Charaktere waren. Wie ich selbst aus inzwischen vier Jahrzehnten der Zusammenarbeit im Zuge meiner Recherchen für meine eigenen Bücher betreffs des Zweiten Weltkriegs von sehr vielen internationalen Veteranen weiß, war die Wehrmacht im Allgemeinen eine äußerst disziplinierte und sehr gute Armee. Diese Aussage machte mein Vater mir gegenüber in seinem späteren Leben selbst mehrmals sehr nachdrücklich.

Da es in den Berichten meines Vaters keine klar erkennbare Chronologie gibt, habe ich sie lediglich in eine „gewisse Reihenfolge“ gebracht, um somit eine ebenso „gewisse Ordnung“ zu erzielen, lediglich eine jahreszeitliche Zuordnung, unabhängig des tatsächlichen Kalenderjahres und des tatsächlichen historischen Ablaufs. Die einzelnen Berichte stehen in fast allen Fällen real nicht in unmittelbarem Bezug zueinander. Auch könnte man meinen, daß der textliche Inhalt dieses Buches absolut nicht für sensible Gemüter geeignet ist, was ich auch gar nicht von der Hand weisen will; aber wenn diese sensiblen Gemüter schon das Lesen nicht ertragen, wie haben dann mein Vater und 18 Millionen weiter Soldaten das Kriegsgeschehen real ertragen können? Er war auch ein Mensch mit einer durchaus empfindsamen Künstler-Psyche – und genau deswegen war auch für ihn alles ganz besonders schrecklich.

Da mein Vater seinen Wehrpaß gleich nach dem Krieg verbrannt hatte, gab es für mich leider keinerlei Unterlagen mehr, die seinen militärischen Weg belegen konnten. Erst die Deutsche Dienststelle (Wehrmachtauskunftstelle)in Berlin und der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes (Divisionsschicksale) konnten mir auf meine diesbezügliche Anfrage hin seinen Weg durch drei Jahre Krieg exakt datiert und unter Angabe des Kampf- und Rückzugweges der jeweiligen Einheit belegen:

Am 1. Juli 1942 hatte Hans Konrad Keusgen im Alter von 20 Jahren seinen Militärdienst angetreten – in der 3. Schützen-Ersatz-Kompanie 588, wurde aber schon zwei Wochen später einer anderen Einheit zugestellt – der Panzerjäger-Kompanie Infanterie-Regiment 588. Seine Grundausbildung absolvierte er in der Prinz-Albrecht-Kaserne in Hannover-Bothfeld, dann erfolgte eine Verlegung an die nordfranzösische Kanalküste nach Étaples, zur Spezialausbildung mit Panzerabwehrkanonen.

Am 2. Dezember 1942 wurde die Einheit von einem Verladebahnhof im nordfranzösischen Abbeville in Viehwaggons an die Ostfront verlegt (Zitat: „Wir waren eben nur Schlachtvieh“) und nach 22 Tagen im nördlichen Teil des Mittelabschnitts wieder ausgeladen – Zugehörigkeit zur 129. Infanterie-Division. Von dort aus wurde bei minus 30° Celsius bis zum Bestimmungsort zu Fuß weitermarschiert – am Heiligen Abend (siehe seine erste Episode mit dem Titel Ein Fest des Friedens).

Ab 28. Dezember 1942 erste Einsätze an der Front: Rückzugkämpfe.

Nach harten Winterkämpfen im Raum Olenin, im April verlustreiche Kämpfe im Raum Rshew-Subzow, und ab Mai Marsch in südliche Richtung über Sytschjewka und Roslawl, Kämpfe bei Bol Scheltuchi, dann ostwärts Brjansk. Im August im Raum Orel und nördlich Kursk schwere Abwehrkämpfe. Nachfolgend Rückzug über Ordschonikidsegrad, bei Propoisk über den Sosh zum Dnjepr bei Staryj Bychow, dann die Auflösung der Panzerjäger-Kompanie durch Feindeinwirkung.

Am 25. September 1943 erfolgte seine Zustellung zur Aufklärungs-Schwadron Füsilier-Bataillon 129 und schwere Abwehrkämpfe im Raum Newel-Gorodok, nördlich Witebsk, und sich bis Witebsk ziehend. Nach Versprengung ab 21. Oktober 1943 Zugehörigkeit zur 14. Kompanie, Grenadier-Regiment 588 (der 321. Infanterie-Division unterstellt). Dieses Regiment war ebenfalls in schwere Abwehrkämpfe im Raum Newel-Gorodok verwickelt.

Am 16. Dezember 1943 nach einer weiteren Versprengung Zustellung zur Radfahr-Schwadron 129.

Von Januar bis Juni 1944 Truppenauffrischung dieser Einheit und Ausbau von Abwehrstellungen im Raum Bobruisk an der Beresina.

Wegen Erfrierungen an Beinen und Füßen und einer akuten Ruhrerkrankung von Anfang Februar bis Ende April Lazarett-Aufenthalt im polnischen Wilna.

Russland, September 1943: Hans Keusgen (links) mit zwei Kameraden (die den Krieg nicht überlebten) bei Witebsk. Nach acht Monaten und schon vielen grausamen Erlebnissen von der Front in der Etappe – frisch gewaschen, frisiert und rasiert, in neuen Uniformen und (noch) gut genähert, doch die Versorgung wurde vom Beginn des bevorstehenden Winters an dramatisch…

Am 6. Mai 1944 erfolgte die Zustellung zur 4. Kompanie, Feld-Ersatz-Bataillon 129. Im Juni und Juli während anhaltend schwerer Rückzugkämpfe Marsch von der Beresina durch das Sumpfgebiet des Pripjet nach Pinsk. Erkrankung am Wolhynischen Fieber.

Am 1. Juli 1944 nach Versprengung Zustellung zum Stab, II. Bataillon, Grenadier-Regiment 428. Im Juli schwere Abwehrkämpfe bei Baranowitschi, verbunden mit dem weiteren Rückzug bis September über Brest, Domanowo, Kartuzk, Bereza, Kobryn, Kamienka, Bialystok, Zambrow nach Lomza am Narew.

Ab 20. November Zugehörigkeit zur 1. Radfahr-Schwadron, Füsilier-Bataillon 129 (wieder Unterstellung der 129. Infanterie-Division).

Im Januar 1945 Abwehrkämpfe am Narew nördlich Ostrolenka, weiterer Rückzug in nördliche Richtung und schwere Abwehrkämpfe im Brückenkopf Rozan. Bis Ende Februar Fortsetzung des Rückmarsches über Zichenau nach Ostpreußen und Rückzugkämpfe bei Allenstein, Heilsberg und Mehlsack bis Königsberg.

Hans Keusgen war Ende Januar 1945 noch einmal an der Ruhr erkrankt, hatte zunehmende Erfrierungen an Beinen und Füßen und sich infolgedessen noch während der starken Kampfhandlungen im Raum südlich Königsberg als erkrankt offiziell bei seiner Einheit abgemeldet.