3,99 €

Mehr erfahren.

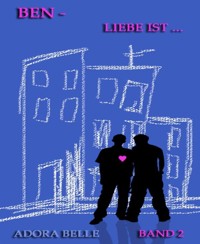

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Benjamin Böttinger, verwöhnter Sohn aus reichem Hause, jung, gutaussehend, schwul, steht unversehens auf der Straße, als sein Vater endgültig genug hat von seinen Eskapaden.

"Du hast bisher von dem gelebt, was deine Brüder und ich mit unserer Hände Arbeit erwirtschaftet haben, hast selber rein gar nichts dazu beigetragen und bist im höchsten Maße lebensuntüchtig! Geh` in die Welt und lerne das wahre Leben kennen! Hauptsache, du nimmst endlich einen Lebenswandel an, der dem Namen unserer Familie Ehre macht!"

Aber Ben wäre nicht Ben, wenn er so einfach täte, was man ihm sagt.

Zunächst davon überzeugt, auch auf sich allein gestellt alles mit links auf die Kette zu bekommen, lernt er schon bald die weniger schönen Seiten des Daseins kennen.

Aber er trifft auch auf Manuel, den sexy Hausmeister, der ihn sofort fasziniert, welcher aber so gar nichts von dem verwöhnten Bürschchen zu halten scheint.

Ben muss vieles hinterfragen, sich selbst, seine bisherige Lebenseinstellung und nicht zuletzt auch seine Gefühle.

Denn Manuel spukt schon sehr bald häufiger in seinem Kopf und seinem Herzen herum als gut für ihn sein kann. Oder gibt es womöglich eine Zukunft für die beiden so unterschiedlichen jungen Männer?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ben - Alles auf Anfang

Gay Romance

Für Andy, mein Butterblümchen! Sie weiß hoffentlich, dass sie gemeint ist und immer einer der wichtigsten Menschen für mich sein wird! Für die Gestaltung des Covers bedanke ich mich beim Support von bookrix.de und allen die daran mitgewirkt haben! Vielen Dank!BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenAlles auf Anfang ...

Tja, da stehe ich nun also.

Allein und auf meinen eigenen zwei Füßen, und das nicht nur in der offensichtlichen Wortbedeutung. Mein alter Herr hat endgültig die Faxen dicke gehabt und mich achtkantig zuhause rausgeworfen.

Aber um das zu verstehen und auch alles was danach bis heute folgte im richtigen Licht sehen zu können, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen …

Zunächst zu meiner ureigenen Person: Ich heiße Benjamin, bin 20 Jahre alt, ziemlich schlank, schwarzhaarig und blauäugig. Ich bin der jüngste von sieben Brüdern und das sprichwörtliche, schwarze Schaf der Familie.

Als ich geboren wurde, war mein jüngster großer Bruder bereits zehn Jahre alt und der älteste vierundzwanzig. Ich war also das Nesthäkchen und kam noch dazu völlig ungeplant. Meine Mutter war damals schon vierundvierzig und mein Vater fünfzig Jahre alt, und obwohl die Aussicht auf erneute durchwachte Nächte, Babygeschrei und volle Windeln sie damals nicht wirklich in Begeisterungsstürme versetzt haben kann, wurde ich doch, sobald ich erst mal auf der Welt war, in vollen Zügen von ihnen verwöhnt.

Man muss dazu wissen, dass meinem Vater eine überaus florierende Anwaltskanzlei gehört und auch von Seiten meiner Mutter ein nicht unbeträchtliches, ererbtes Vermögen vorhanden ist. Geld war also nie ein Problem in meinem Zuhause, und so kümmerten sich neben einer Haushälterin und einer Köchin, auch noch ein Au pair-Mädchen und eine waschechte, britische Nanny um diejenigen ihrer Kinder, die noch nicht alt genug waren, um sich an der Mehrung des Familienvermögens zu beteiligen.

Sieben Söhne waren das nun durch mich, und natürlich erwarteten unsere Eltern, dass ich mich ebenso respektabel wie meine Brüder entwickeln und dem Familiennamen Ehre machen würde.

Aber ob das nun an dem völlig überzogenen Verwöhnen mir gegenüber lag, ein charakterlicher Fehler meinerseits war, oder vielleicht eine Mischung aus Beidem – keine Ahnung! – jedenfalls dachte ich nicht im Traum daran, in die Fußstapfen meines Vaters und meiner Brüder zu treten.

Meine Leistungen in der Schule waren von jeher eher mittelmäßig, und daran änderte sich auch nichts, als ich mehrmals die Schule wechselte und schließlich sogar Privatunterricht zuhause bekam. Mathematik, Englisch, Chemie, völlig egal – all diese Fächer interessierten mich nicht die Bohne, und ich hatte schlicht und einfach keine Lust, meine kostbare Zeit mit solchen Dingen zu verschwenden.

Als kleiner Stöpsel waren Ausflüge mit meinen Freunden wichtiger, Fußballspielen, Schwimmen gehen oder Eis essen, und je älter ich wurde, umso größer mein Geschick, mich Verpflichtungen zu entziehen. Daran änderten auch die Standpauken meines Vaters oder die flehentlichen Bitten meiner Mutter nichts.

Ein rundes Dutzend Lehrer wurden im Laufe der Zeit nach und nach eingestellt und warfen samt und sonders schon nach wenigen Monaten entnervt wieder das Handtuch.

Die Nanny war bereits kurz nach meiner Einschulung entlassen worden, aber das hatte mich nicht sonderlich aus der Bahn geworfen. Patricia – so ihr Name – war von ebenso warmherzigem Wesen, wie das Klima ihrer englischen Heimat und hatte stets mehr Wert auf Manieren und Ordnung gelegt, als auf eine herzliche Bindung zu ihren Zöglingen.

Vermutlich triezt sie auch heute noch irgendwo irgendwelche bedauernswerten Rotzgören mit ihrem Ordnungsfimmel, ihrem Standesdünkel und ihrer ständig missbilligend verzogenen Miene. Manchmal habe ich mich selbst als kleiner Pimpf echt gefragt, ob sie diesen verkniffenen Gesichtsausdruck heimlich vor dem Spiegel übt.

Aber wie auch immer, ich wurde älter, und obwohl ich eigentlich nichts mehr wollte, als dem Thema Schule nach den ersten zehn Jahren endgültig den Rücken zu kehren, bestanden meine Eltern darauf, dass ich Abitur machen und studieren sollte.

Ich hatte wenig Lust dazu, genau genommen gar keine, aber auf der anderen Seite war mir durchaus klar, woher das Geld kam, welches mir meinen komfortablen und bequemen Lebensstil ermöglichte. Mit der Zeit hatte ich mich daran gewöhnt und wollte ihn auf keinen Fall missen.

Ich genoss es nun mal, mir die schönen Dinge des Lebens nicht nur von Weitem ansehen zu müssen, sondern sie mir auch tatsächlich leisten zu können, egal, ob es sich dabei um schicke Klamotten handelt, technisches Spielzeug oder auch die Besuche in angesagten Clubs, wo ich mit meiner Clique immer gern gesehener, weil gut zahlender Gast gewesen bin.

Ich machte also gute Miene zum – in meinen Augen – bösen Spiel, riss mich halbherzig zusammen und schaffte mein Abitur gerade so mit Ach und Krach.

Die Erleichterung darüber war meinen Eltern deutlich anzumerken, und mein alter Herr hatte auch schon aufs genaueste geplant wie es weitergehen sollte: Ein Jurastudium selbstverständlich, danach der Einstieg in die elterliche Kanzlei, und irgendwann die Heirat mit einer Tochter aus gutem (Klienten)Hause … so in etwa stellte er sich das vor.

Allerdings frage ich mich, wieso er solchen Wert darauf legt, mich auch noch in die Kanzlei zu holen. Vier meiner Brüder sind dort bereits vertreten, und auch wenn unser Erzeuger mittlerweile fast Siebzig ist, kann er doch sicher sein, dass die Zukunft von „Böttinger und Söhne“ längst gesichert ist. Wozu braucht er also mich auch noch? Ich will nun mal kein staubtrockenes und sterbenslangweiliges Jurastudium absolvieren und dann zwischen ebenso trockenen Akten versauern.

…

Eigentlich will ich überhaupt kein Studium aufnehmen.

…

Genauso wenig wie ich irgendeinen anderen langweiligen und anstrengenden Beruf erlernen möchte.

…

Wieso muss man überhaupt arbeiten? Das ist ungerecht! Das Leben ist doch sehr viel angenehmer ohne den täglichen Stress und die Hektik, die das Arbeitsleben mit sich bringt. Und ein Tag fängt doch auch sehr viel entspannter an, wenn man nicht mitten in der Nacht von schrillem Weckerklingeln aus dem Schlaf gerissen wird, sondern ihn begrüßt, wenn man ausgeschlafen ist, oder?

Außerdem – woher soll ich mit 20 überhaupt schon wissen, was ich aus meinem Leben machen will? Das bedarf langer (sehr langer!) und gründlicher (sehr gründlicher!) Überlegung! Solche Entscheidungen darf man auf gar keinen Fall überstürzen! Immerhin geht es ja um nichts Geringeres, als den Rest meines (Arbeits)Lebens!

Leider war mein Vater dieser Argumentation nicht im Mindesten zugänglich. Er beharrte - reichlich verbissen, wie ich finde - darauf, mich für einen anderen Studiengang zu entscheiden, wenn es denn schon nicht die Juristerei sein soll, und ich bekam im Laufe der Monate nach meinem Schulabschluss immer größere Schwierigkeiten, ihn hinzuhalten, während ich ansonsten mein Leben möglichst in vollen Zügen genoss.

In jeder Hinsicht ...

Irgendwann in meinen Teenagerjahren habe ich begriffen, dass ich schwul bin, es für mich auch längst akzeptiert – nix mit Klemmschwester oder Schrankschwuchtel! - einzig meiner Familie hatte ich es bis dato verheimlicht.

Nicht aus Angst vor ihrer Reaktion, sondern mehr aus purer Bequemlichkeit, weil es mir bisher immer zu mühsam erschienen war, ein komplettes Outing mit allem drum und dran durch zu ziehen.

Eine feste Beziehung steht sowieso nicht auf meiner To-Do-Liste, und einen Kerl mit nach Hause zu bringen, wäre mir im Traum nicht eingefallen. Wozu also schlafende Hunde wecken? Zumal meine alten Herrschaften reichlich konservativ sind. Zwar haben sie sich in das sexuelle Privatleben ihrer Söhne noch nie großartig eingemischt, allerdings eher aus der Überzeugung heraus, dass unser „Böttinger-Gen“ uns schon von wirklichen Dummheiten abhalten wird.

Stolz und Vorurteil eben, hm?

Wenn mir also gelegentlich - Ich bin schließlich kein zweibeiniges Karnickel, sondern bloß ein ganz normaler junger Mann! - nach Sex zumute war, gab es bis jetzt immer noch genügend Dark-Rooms, Toilettenkabinen oder Hotelzimmer – sofern der andere Typ nicht lieber zu sich nach Hause wollte. Aber blöderweise war es ausgerechnet diese Form der Diskretion, welche mir – bildlich gesprochen – das Genick gebrochen hat.

Ich hatte mir an einem Samstag Abend in einer Diskothek einen niedlichen Typen aufgerissen und war mit ihm in einem Hotel gelandet. Er hatte mir erklärt, zuhause nicht „rummachen“ zu können, weil er noch unter dem Dach seiner Eltern lebte und mir war das ja auch prinzipiell recht – siehe oben!

Wir waren uns einig, dass es nur Sex sein sollte, ein One-Night-Stand ohne weitere Verpflichtungen, und da wir beide nicht nur mächtig angetörnt waren, sondern auch reichlich Alkohol und obendrein Poppers intus hatten, fiel es uns schwer, auf dem Weg ins Zimmer die Hände voneinander zu lassen.

Es war spät nachts, die Lobby so gut wie leer, und kaum waren wir im Fahrstuhl allein, fielen wir knutschend und fummelnd über einander her. Erst als der Kleine in meinem Arm zur Salzsäule gefror, sein bestes Stück dafür jedoch schlagartig alle Spannkraft einbüßte, wurde ich wieder ein bisschen nüchterner.

Er fixierte mit stierem Blick etwas in meinem Rücken, und als ich mich umdrehte, um zu sehen, welches Monster dem Kleinen solche Angst machte, stand in der mittlerweile wieder geöffneten Tür ein Herr mittleren Alters und starrte ebenso fassungslos zurück.

Um es kurz zu machen – der Herr war nicht nur ein bekannter und einflussreicher Staatsanwalt, er war, wie sich nun herausstellte, auch (tadaa!) der Vater des Süßen in meinen Armen und bisher völlig ahnungslos gewesen, was dessen sexuelle Orientierung betraf. Darüber hinaus kannte er mich flüchtig durch meinen Vater und drehte jetzt schier durch, als er sah, was sich da vor seinen ungläubig aufgerissenen Augen abspielte, sprich, dass ich meine Hand in der Hose seines Sohnes hatte und der sich seinerseits unter meinem Hemd auf Entdeckungstour befand. Shit happens - könnte man sagen.

In der Begleitung des Herrn Staatsanwalt befand sich eine sehr junge, sehr blonde und für meinen Geschmack entschieden zu stark geschminkte Frau. Ihr Parfüm war zu aufdringlich, ihr hautenger Fummel zu knapp und ihre Absätze zu hoch.

Und vor allem war sie – wie ich ziemlich sicher wusste - nicht Frau Staatsanwalt, was ein interessantes, um nicht zu sagen, zweideutiges Licht auf die Tatsache warf, dass der seinen rechten Arm in mehr als vertraulich wirkender Weise um ihre Taille gelegt und sie dicht an seinen Körper gezogen hatte.

Nun könnte man denken, damit sei ich aus dem Schneider gewesen, schließlich befand er sich ganz offensichtlich auf außerehelichen Abwegen, aber für mich negativ fiel die Tatsache in die Waagschale, dass der staatsanwaltliche Junior noch nicht ganz volljährig war – was ich ebenfalls nicht gewusst hatte.

Okay – ich hatte ihn auch nicht danach gefragt ...

Ich hatte nur seinen kleinen, festen Arsch gesehen, den schmalen Rücken, seine großen, blauen Augen, mit denen er mich angeschmachtet hatte, die blonden Locken, und schon war ich im Jagdmodus gewesen. Mein letztes Mal lag eben definitiv schon viel zu lange zurück!

Tja, Pech für mich.

Was dann allerdings tatsächlich über mich hereinbrach, hatte ich so wirklich nicht erwartet.

Hatte ich geglaubt, der Senior ließe es dabei bewenden, mir meinen Möchtegern-Bettgespielen für diese Nacht zu entreißen und unter eisigen Vorhaltungen und Drohungen mit ihm und Blondie zusammen das Weite zu suchen, würde die Sache aber sonst auf sich beruhen lassen, sah ich mich getäuscht.

Als ich am Tag darauf spät nachts nach einem weiteren Zug durch die Gemeinde nach Hause zurückkehrte, erwartete mich nämlich mein alter Herr mit einer Miene, als sei die Kanzlei soeben ein Raub der Flammen geworden, und er hätte mich mit den Streichhölzern in der Hand erwischt.

„Benjamin?“, empfing er mich frostig, „Komm` bitte mit mir ins Arbeitszimmer. Ich habe mit dir zu reden.“

Ich sah seiner Miene an, dass die Lage ernst war und beschloss daher, ausnahmsweise den Mund zu halten und erst mal zu hören, was er von mir wollte, auch wenn mir eigentlich der Sinn danach gestanden hätte, stantepede in mein Bett zu fallen und vor Mittag des nächsten Tages nicht wieder daraus aufzutauchen, so fertig wie ich war.

Doch im Hinterkopf warnte mich eine leise Stimme, den Bogen nicht zu überspannen, denn natürlich erinnerte ich mich nur zu gut an den vorangegangenen Abend und dessen desaströses Ende im Hotelfahrstuhl.

Aber das konnte es doch wohl kaum sein, worüber er mit mir reden wollte, oder?

...

Es konnte.

...

Und er wollte.

...

Nachdem mein Vater hinter seinem Schreibtisch Platz genommen hatte und ich selber auf einem der beiden Besucherstühle davor, faltete er die Hände auf der Tischplatte und fixierte mich mit zusammengezogenen Brauen.

„Gibt es vielleicht irgendetwas, was du mir sagen möchtest, Benjamin?“

Ich schüttelte den Kopf und bemühte mich um eine unschuldige Miene. Er seufzte.

„Ich hatte heute Nachmittag ein sehr unerfreuliches Gespräch mit Dr. Hieronymus Hartleben.“ Er senkte den Kopf ein wenig, ohne mich aus den Augen zu lassen. „Kannst du dir vielleicht vorstellen, um was es dabei gegangen ist?“

Shit! Dr. Hieronymus Hartleben!

Der Staatsanwalt und Vater des kleinen Twinks vom Vorabend in Personalunion! Also doch.

Ich atmete tief ein und aus und verschränkte die Arme.

„Was willst du jetzt von mir hören?“ Mein Tonfall war trotzig wie der eines kleinen Jungen, aber ich konnte es nicht verhindern.

„Benjamin, es kommt nicht so sehr darauf an, was ich hören will, als auf das, was du zu der Sache zu sagen hast!“, wies mein Vater mich streng zurecht. „Dr. Hartleben war nicht erfreut, auf diese Weise erfahren zu müssen, dass sein Sohn derartige … Neigungen hat. Und erst recht nicht, ihn in so einer Lage vorzufinden – noch dazu mit dir! Wir kennen uns seit über 20 Jahren, haben in so manchem Prozess auf gegnerischen Seiten gestanden und uns weiß Gott nichts geschenkt dabei, aber in einer dermaßen peinlichen Situation habe ich mich ihm gegenüber noch nie befunden! Der Junge ist erst 17, und ich musste mein gesamtes Verhandlungsgeschick aufbieten, um zu verhindern, dass der Vater dich anklagt.“

„Er wollte mich anklagen?“ Ich schnaubte. „Wegen was denn bitte? Weil ich mit seinem Sohn rumgeknutscht habe? Seit wann ist das denn strafbar? Wenn der Junge 17 ist, dann darf er selber entscheiden, ob und mit wem er Sex hat oder nicht! Ich habe ihn zu rein gar nichts gezwungen!“

„Und eben das sieht Dr. Hartleben anders. Er glaubt, dass du als der Ältere den Jungen verführt hast!“

„Wenn`s nur mal so gewesen wäre!“, brummte ich missmutig. Das ganze Gespräch ging mir gewaltig auf die Nerven.

„Wie bitte?“, brauste nun mein alter Herr auf, beruhigte sich aber dann wieder, sichtlich angestrengt. Er rieb sich mit der Hand über die Stirn und sah plötzlich unheimlich müde aus.

„Hör zu,“ sagte er dann, „deine Mutter und ich haben uns deine Kindereien jetzt lange genug mitangesehen. Du lebst in den Tag hinein, hast nichts als dein Vergnügen im Kopf, und vor lauter Übermut kommst du nun auch noch auf solche merkwürdige Ideen. Knutschst mit halbwüchsigen Jungs in Fahrstühlen rum, als ob du ein Homosexueller wärst! So geht das nicht weiter. Ich sehe mich daher gezwungen, dir ein Ultimatum zu stellen. Entweder du nimmst mit Beginn des nächsten Semesters ein Studium auf und suchst dir endlich eine respektable, solide und vorzeigbare Partnerin, oder du verlässt mein Haus und stellst dich der harten Realität in Zukunft ohne unseren Rückhalt – und vor allem ohne unser Geld!“

Er sah mich eindringlich an, und ich glaubte zuerst, mich verhört zu haben.

Wie war das? Merkwürdige Ideen? Respektable Partnerin? Das Haus verlassen?

Mein Gesicht musste wohl meine Gedanken widergespiegelt haben, denn die Miene meines Vaters wurde weicher.

„Sieh mal, Benjamin – wir waren ja alle mal so jung wie du, und ich gebe zu, ich habe auch gelegentlich über die Stränge geschlagen. Ich verurteile dich doch auch gar nicht! Ein junger Mann muss sich die Hörner abstoßen, seinen jugendlichen Übermut ausleben, ... Dinge ausprobieren bevor er sesshaft wird. Ich weiß, wir haben dich verwöhnt, und vielleicht war das ein Fehler, aber so geht es nicht mehr weiter, das musst du doch selber einsehen! Deine Mutter und ich werden nicht ewig da sein, und wir möchten doch nur, dass unsere Kinder dann auf eigenen Beinen stehen und ihren Platz im Leben gefunden haben. Dass du vor lauter Langeweile schon anfängst mit Jungs rumzumachen, ist doch das beste Zeichen dafür, dass ...“

„Ich schwul bin!“, beendete ich den Satz für ihn und einen Moment lang war es so still im Arbeitszimmer, dass man die sprichwörtliche Nadel hätte fallen hören können. Nadeln gab es hier allerdings keine, nur mich und meinen Vater - und seinen Schock, der allerdings so massiv zu sein schien, dass es durchaus gerechtfertigt war, ihn wie eine dritte Person zu behandeln.

Aber Herrgott – was hatte mein Vater denn gedacht, als er hörte, dass ich mit Hartleben junior geknutscht hatte? Glaubte er wirklich an diesen Mist von wegen jugendlichem Übermut und Langeweile und was er da noch so alles aus dem Hut gezaubert hatte?

Er räusperte sich. „Nun red` keinen Unsinn“, sagte er bestimmt. „Du bist nicht schwul. Du bist mein Sohn!“

Das verschlug mir dann doch für einen Moment die Sprache.

„Und was soll das bitte heißen?“, wollte ich dann mit rauer Stimme wissen, und er machte eine ungeduldige Geste mit der Hand.

„Das soll heißen, dass ein Böttinger nicht schwul ist, basta! Du ebenso wenig wie deine Brüder oder ich! So haben deine Mutter und ich dich nicht erzogen, und wenn wir bei dir auch vielleicht nicht immer alles richtig gemacht haben, ist es doch immer noch Zeit genug, dich an die Kandare zu nehmen! Diese Sache gestern ist der beste Beweis dafür, dass ich die Zügel viel zu lange habe schleifen lassen! Also – wie gesagt, es ist höchste Zeit, dass du deinem Leben endlich eine ordentliche Richtung gibst und ein Studium anfängst. Ich bin durchaus bereit auch einen anderen Studiengang zu akzeptieren, als ausgerechnet Jura, wenn es dir so gar nicht liegt, Hauptsache, du nimmst endlich einen Lebenswandel an, der dem Namen unserer Familie Ehre macht!“

Ich starrte ihn wortlos an. Was sollte ich auch erwidern?

Natürlich, der bequemere Weg wäre gewesen, einfach zu nicken und zu allem Ja und Amen zu sagen. Der Wirklichkeit mal wieder auszuweichen, wie ich es ja nun schon so lange tat. Aber ich wollte nicht. Diesmal nicht.

Langsam ließ ich den Blick durch den Raum schweifen. Ich kannte hier jedes Möbelstück, jede Linie der Holzmaserung in der Schreibtischplatte und jeden Schnörkel im Muster des dicken Teppichs, so oft war ich schon hier gewesen. Schließlich war dies nicht das erste „ernsthafte Gespräch“ das mein Vater mit mir führte. Aber dafür mit Abstand das Unerfreulichste.

Ich richtete den Blick wieder auf ihn.

„Paps,“ sagte ich und aller Trotz und aller Widerstand in mir ballte sich als harter Klumpen in meinem Magen zusammen, „ob es dir nun passt oder nicht – ich bin schwul! Durch und durch und hundertprozentig! Ich weiß das schon lange! Ich stehe auf Männer! Ich liebe schmale Hüften, Schwänze und knackige Ärsche, und werde dir nie im Leben eine Schwiegertochter oder Enkel ins Haus bringen! Besser du findest dich damit ab! Und ich will auch nicht studieren! Weder Jura noch sonst was. Ehrlich gesagt weiß ich selber noch nicht so genau, was ich aus meinem Leben machen möchte, aber wenn ich eins weiß, dann dass eine Universität nicht darin vorkommen wird.“

Mit jedem Wort war ich lauter, aber gleichzeitig innerlich ruhiger geworden und saß schließlich wieder völlig entspannt vor meinem Vater, der mich schweigend musterte und offensichtlich erst mal überlegen musste, was er mit seinem ungeratenen Sohn anfangen sollte.

Schließlich nickte er. „Ist das dein letztes Wort?“, fragte er kühl, und ich nickte stumm. Da schob er seinen Stuhl zurück und stand auf, zum Zeichen dass dieses Gespräch für ihn beendet war.

„Wenn das so ist, Benjamin, sehe ich mich leider gezwungen, andere Maßnahmen zu ergreifen“, sagte er. „Ich mag altmodisch sein, aber ich wurde in dem Glauben erzogen, dass in einer Familie nicht nur der Einzelne zählt, sondern vor allem die Familie als Ganzes und dass jeder sich zuallererst dem Wohle aller unterzuordnen hat, auch wenn es einem schwer fällt. Eure Mutter und ich haben versucht, euch das zu vermitteln, aber wie es scheint, haben wir zumindest bei dir kläglich versagt. Es bleibt mir daher nichts anderes übrig, als das zu schützen, was mir heilig und wichtig ist – unsere Familie und die Kanzlei! Du hast bisher von dem gelebt, was deine Brüder und ich mit unserer Hände Arbeit erwirtschaftet haben und selber rein gar nichts dazu beigetragen. Du weigerst dich, Vernunft anzunehmen und darum – so leid es mir tut, Benjamin – wirst du mein Haus verlassen. Ich gebe dir zwei Wochen Zeit, dir eine Wohnung zu suchen, und alles was dir persönlich gehört, darfst du natürlich mitnehmen.“

Er sah mir in die Augen und wirkte mit einem Mal unglaublich müde und alt.

„Bitte glaub` nicht, dass das reine Schikane sein soll, oder kleinliche Tyrannei. Ich weiß mir einfach keinen anderen Rat mehr. Du bist im höchsten Maße lebensuntüchtig, Benjamin. Du verlässt dich auf unser Geld und unseren Namen, aber bist im Gegenzug nicht bereit, etwas dafür zu tun. Dass ich dich jetzt vor die Tür setze, ist sozusagen meine letzte Hoffnung! Geh in die Welt, lerne das wahre Leben kennen, und wenn du begriffen hast, worauf es wirklich ankommt, dann komm` von mir aus wieder zurück nach Hause! Wir lieben dich, aber nicht so sehr, dass wir noch länger zusehen wollen, wie du in dein Unglück rennst, oder deine exorbitante Faulheit weiter unterstützen werden!“

Tja, und das war`s dann. Er ließ mich im Arbeitszimmer sitzen und ging einfach davon, während ich noch wie betäubt zu kapieren versuchte, was da gerade passiert war.

Mein Vater wies mir also ernsthaft die Tür?

Als diese Tatsache endlich in mein Hirn eingesickert war, schäumte wilde Wut in mir hoch. Wie konnte er das tun?

Mich rauswerfen, weil ich schwul war und nicht studieren wollte? In welchem Jahrhundert lebten wir denn?

Aber bitte – wenn er dachte, dass er mich auf die Weise dazu bringen konnte, zu Kreuze zu kriechen und zu tun, was er verlangte – wir würden ja sehen, wer den längeren Atem hatte!

Es konnte ja wohl nicht so schwer sein, eine Wohnung für mich aufzutreiben! Überall auf der Welt lebten Menschen allein, da wäre es doch gelacht, wenn ich das nicht auch schaffte!

Und irgendeinen Job von dem ich leben konnte, ohne mir dabei den Buckel krumm zu schuften, würde ich schon bekommen! Ich war schließlich jung, gesund, charmant und sah gut aus. Da ließ sich doch sicher irgendwas machen!

Hetero, spießig und verklemmt ...

Heute, vierzehn Tage später sehe ich die Sache ein klein wenig realistischer. Eine winzige Zweizimmerwohnung in einer Plattenbausiedlung habe ich zwar gefunden, aber schon das ist wirklich nicht so einfach gewesen, wie ich gedacht hatte. Und das einzig Positive an der Bude ist eigentlich nur die Tatsache, dass sie billig ist.

Arbeit habe ich nämlich noch keine, und da mein Vater mir bereits am Morgen nach unserer Auseinandersetzung den Zugang zu sämtlichen Konten außer meinem eigenen kleinen Sparbüchlein von früher hat sperren lassen, gehört mir nur mehr ein Betrag von rund 5000 Euro. Das klingt vielleicht nach viel, aber bei Licht betrachtet ist es das ganz und gar nicht und außerdem bereits zusammengeschmolzen wie Butter in der Sonne.

Ein ordentlicher Batzen ging schon für die ersten beiden Monatsmieten, die Einbauküche vom Vormieter und die Kaution drauf und eine weitere, kleinere Summe für Geschirr, Wäsche, Lebensmittel und was man sonst noch so alles braucht, wenn man allein lebt.

Ein Auto besitze ich auch nicht mehr, denn ich hatte immer ohne lange zu überlegen irgendeinen der Wagen benutzt, die gerade in der Garage herumstanden, welche aber natürlich sämtlich meinem Vater oder manchmal einem meiner Brüder gehörten. Ergo – stehe ich jetzt ohne fahrbaren Untersatz da und muss Bus fahren wenn ich irgendwo hin will. Und auch das ist nicht umsonst!

Nachdem ich in mir in meiner Clique Luft gemacht hatte, trennte sich auch dort sehr schnell die Spreu vom Weizen, und es war erstaunlich, was viele meiner sogenannten „Freunde“ plötzlich alles zu tun hatten, wenn ich einen von ihnen anrief und um irgendeine Form der Hilfe bat.

Am Ende blieben dann nur noch drei Leute übrig, denen es nichts auszumachen schien, dass ich plötzlich nicht mehr der gewohnt spendierfreudige Kumpel war.

Diese Drei, Manni, Jörn und Robin, waren gern bereit, mir beim Umzug zu helfen und leisten mir auch jetzt Gesellschaft, als sich am ersten Abend in meiner neuen Wohnung der Staub legt und die veränderte Weltordnung endgültigen Zugang in mein Bewusstsein findet.

Ich bin nun nicht mehr länger Benjamin Böttinger, der Sohn von …, wohlhabend und Schwiegermuttis Traum, ab heute bin ich nur noch Ben, der Arbeitslose von nebenan.

Keine erhebenden Aussichten.

Erst recht nicht, als ich nun in der langsam hereinbrechenden Abenddämmerung in meiner noch reichlich kahlen Bude stehe, beleuchtet von einer nackten, funzeligen Glühbirne an der Decke und mit einer Flasche Bier in der Hand, aus dem Kasten, den meine drei Freunde mitgebracht haben.

Obwohl sie noch bei mir sind, fühle ich mich unendlich allein und verlassen, in der neuen, noch fremden Umgebung. Verlassen und vom Leben ungerecht behandelt.

Ich nehme einen Schluck und starre dabei aus dem Fenster in den sich rötenden Himmel. Meine Wohnung liegt im vierten Stock und das ist ganz gut so, denn wenn man so wie ich gerade, aus der Mitte des Raumes nach draußen schaut, sieht man ein nur großes Stück Himmel und Dächer.

Der Innenhof, mit seinen Mülltonnen, kaputten Fahrrädern, geplatzten Müllsäcken und was da sonst noch alles rumliegt, ist nur sichtbar, wenn man dicht ans Fenster herantritt und den Blick direkt nach unten richtet.

„Na, komm, Ben! Setz` dich, Kumpel und trink` dein Bier mit uns zusammen!“ Manni steht hinter mir und lässt seine große Hand schwer auf meine Schulter fallen. Wir sind alle Vier verschwitzt und müde, und vermutlich ist das auch der Grund, dass ich mich auf einmal so hundsmiserabel fühle.

Ich will nicht hier sein. Ich will zurück in mein Zimmer, unter dem Dach der Böttinger`schen Villa, mit Blick über den parkähnlichen Garten, schrägen Wänden und dickem Teppichboden, wo ich mich um nichts zu kümmern brauche.

Aber das ist ein für allemal vorbei, und um nichts in der Welt hätte ich zugegeben, dass ich mich jetzt schon zurücksehne. Erst recht nicht vor meinen Freunden.

Meine Brüder halten mich sowieso allesamt für völlig verrückt, weil ich tatsächlich ausgezogen bin. Markus, der Älteste von uns hat den Kopf geschüttelt und gemeint: „Was ist denn so schlimm daran, zu studieren? Es gibt doch kaum was Schöneres als das Studentenleben, Junge! Und was das Andere betrifft, das mit deinem Schwulsein – da wird sich Paps schon dran gewöhnen! Sei vernünftig und bleib hier!“

Aber mir ist nicht nach Vernunft.

Ich werde ums Verrecken nicht klein beigeben! Dafür bin ich viel zu stolz und zu stur. …

Oder – zu blöd?

Ich kneife die Lippen zusammen. Nein, ich bin es bestimmt nicht, der hier blöd ist! Mein Vater hat sich in den Tagen, die ich noch unter dem elterlichen Dach verbracht habe, mehr als rar gemacht und von sich aus überhaupt nicht mehr meine Nähe gesucht, oder gar ein Gespräch.

…

Genauso wenig wie ich.

…

Meine Mutter dafür umso mehr.

Sie ist mir fast nicht mehr von der Pelle gewichen und hat wirklich alle Register gezogen, um mich zum Bleiben zu überreden. Ergebnislos.

Wäre ich ganz und gar ehrlich zu mir selber, müsste ich mir eingestehen, dass ich nicht wirklich zuhause weg wollte. Aber mein kindischer Trotz beharrt darauf, mich im Recht zu befinden und mein Vater im Unrecht, und bevor er das nicht zugibt, würde ich eher im Park oder unter einer Brücke campieren, als zu bleiben und mich seinem Willen unterzuordnen.

Mit Gewalt schüttele ich diese Gedanken ab, wende mich um und setze mich auf das Sofa zu meinen Freunden.

Meine Möbel wirken seltsam deplatziert, hier, in den kleinen Räumen.

Mein großes Doppelbett belegt im Schlafzimmer fast den gesamten freien Platz, ich kann eben noch darum herum gehen, und die Schranktüren lassen sich ebenfalls gerade noch so öffnen.

Couchgarnitur, Stereo-Anlage und Flachbildfernseher samt Spielekonsole hätten auch wesentlich besser in ein schickes Loft oder Penthouse gepasst, aber Teufel auch – die Sachen gehören mir, und mir wäre nicht im Traum eingefallen, sie zurück zu lassen. Genauso wenig wie meinen Computer und mein Laptop. Die Sachen ballen sich unter dem Fenster auf einer Seite des kleinen Wohnzimmers, zusammen mit mehreren Kartons voller DVDs, CDs und Games für die Playstation.

Dafür ist die Küche deutlich bescheidener möbliert. Die Küchenzeile mit Herd und Kühlschrank war wie gesagt schon vom Vormieter vorhanden, Einbauschränke ebenfalls, bloß für einen Esstisch, Stühle, Geschirr und Besteck habe ich sorgen müssen und das sogar schon getan, einem großen schwedischen Einrichtungshaus sei Dank.

Allerdings wartet das meiste davon noch in Kartons und Kisten aufs Auspacken, Aufstellen und Einräumen. Lust habe ich dazu keine. Jetzt nicht, und ich bezweifle, dass ich sie je haben werde. Aber irgendwann werde ich es schon machen. Es bleibt mir ja auch nichts anderes übrig.

„Wie sieht`s denn jobmäßig aus? Was gefunden inzwischen?“, unterbricht Robin meine erneute Gedankenakrobatik. Ich schüttle den Kopf.

„Nein, bis jetzt nicht.“ Er grinst mich an und lehnt sich zurück.

„Kann es sein, dass das auch ein bisschen mit deiner Allergie gegen körperliche Arbeit zusammenhängt?“

Ich schnaufe etwas genervt.

„Ich hab keine Allergie gegen körperliche Arbeit!“, erwidere ich scharf. „Aber deshalb muss ich ja wohl noch längst nicht gleich das Erstbeste nehmen, was mir angeboten wird, oder?“

Die Drei feixen sich an und verärgert nehme ich einen weiteren Schluck Bier. Einen großen, denn auch wenn ich das nicht zugeben mag, so ganz unrecht hat Robin nicht. Ich habe tatsächlich wenig Lust, einen Job anzunehmen, bei dem ich von morgens bis abends bloß buckeln muss. Ich meine, wo bleibt da der Spaß? In aller Herrgottsfrühe raus aus dem warmen Bett, dann acht oder zehn Stunden malochen, bis ich wieder ins Bett falle, und am Ende des Monats ist trotzdem Schmalhans Küchenmeister? Das ist doch kein Leben!

Natürlich ist mir auf einer rationalen Ebene klar, dass mir nichts Anderes übrigbleiben wird, als irgendeine Art von Broterwerb aufzunehmen und dass das nicht unbedingt ein Zuckerschlecken wird, weiß ich auch. Ich habe zwar mein Abitur, aber von einer abgeschlossenen Ausbildung bin ich ungefähr so weit entfernt wie die Erde vom Mond. Und irgendeine Lehre anzufangen kann ich mir jetzt – so! - schlicht nicht leisten, mal ganz abgesehen davon, dass ich keinen Bock darauf habe und mein Stolz das auch nicht zulässt, jedenfalls noch nicht.

Was mein Stolz allerdings dazu sagen wird, sollte ich letzten Endes darauf angewiesen sein, aus lauter Verzweiflung irgendeinen miesen, dreckigen Hilfsjob anzunehmen, will ich mir lieber gar nicht erst vorstellen – aber noch ist es ja nicht so weit gekommen, nicht wahr?

Und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass das passieren muss! Vielleicht fällt mir ja doch noch ein Superjob sozusagen vor die Füße?

Klar, und vielleicht ist die Erde ja doch eine Scheibe und vielleicht hat`s bloß noch keiner gemerkt?

Bislang habe ich jedenfalls ums Arbeitsamt einen weiten Bogen gemacht und zunächst auf eigene Faust versucht, eine Anstellung zu finden. In der Samstagszeitung stehen ja immer jede Menge Stellenanzeigen. Natürlich konnte ich die besser bezahlten Sachen schon gleich aussortieren und musste mich auf die klein gedruckten Annoncen stürzen. Aber leider war auch da bis jetzt nichts für mich dabei. Entweder kam der Job für mich nicht in Frage oder ich nicht für den Job. Tja, so ist es nun mal.

Mittlerweile denke ich allerdings in schwachen Momenten doch gelegentlich darüber nach, ob es nicht besser wäre, mich beim Amt zu melden. Aber ich weiß ja auch ganz genau, wieso ich das bisher nicht getan habe.

Ich bin noch in einem Alter, wo eigentlich meine Eltern für mich unterhaltspflichtig wären, bis ich eine Lehre abgeschlossen habe, und mit ziemlicher Sicherheit werden die Typen vom Amt mir das unter die Nase reiben. Ich will aber nicht den ganzen Knatsch mit meinem alten Herrn vor irgendwelchen wildfremden Leuten ausbreiten, und außerdem will ich auch auf keinen Fall Geld von zuhause!

Aber irgendwas muss ich unternehmen. Mein restliches Vermögen auf der Bank reicht vielleicht noch zwei Monate, wenn ich sparsam lebe. Und was dann? Ich muss schließlich Miete zahlen und von irgendwas leben.

Man könnte also sagen, ich stecke in einer mittelschweren Klemme. Noch steht mir das Wasser nicht bis zum Hals, aber auf Bauchhöhe ist es durchaus schon angekommen.

„Soll ich mich mal umhören?“, bietet Jörn sich an, aber ich schüttle lässig den Kopf.

„Nee, lass mal. Ich finde schon was. So eilig ist es ja zum Glück auch nicht. Ich hab noch genug eigene Kohle“, wimmle ich sein Angebot lachend ab. Meine Freunde sollen nicht denken, ich wäre verzweifelt. Bin ich ja auch nicht. Noch lange nicht.

Wenn ich in ein paar Wochen immer noch nichts gefunden habe und nicht mehr weiß wovon ich die Miete zahlen oder was ich essen soll, dann – vielleicht...

Andererseits lasse ich mir dann auch vielleicht einen wilden Bart stehen, ziehe meine ältesten Klamotten an und stelle mich mit einem Pappschild ins nächste Einkaufszentrum, wer weiß?

Eine halbe Stunde später verabschieden sich die Drei, nehmen mir aber das Versprechen ab, dass wir uns am Wochenende treffen und zusammen weggehen. Und als kurz darauf die Tür hinter ihnen ins Schloss fällt, bin ich allein.

Ein komisches Gefühl.

Ich meine, logisch war ich schon öfters mal allein. Aber dieses Alleinsein hatte eine andere Qualität als das hier.

Wenn meine Eltern mich als Kind mal zuhause gelassen haben, war ich ja nicht wirklich alleine. Irgendjemand war meistens da. Entweder einer meiner Brüder, Patricia oder auch unsere Perle. Das ging so weit, dass ich es jedes Mal genossen habe, wenn ich mal tatsächlich sturmfreie Bude hatte.

Jetzt habe ich sozusagen ständig sturmfreie Bude, aber es fühlt sich irgendwie … falsch an.

Naja, das liegt vermutlich nur daran, dass ich es nicht gewohnt bin. In ein paar Tagen fällt es mir sicher kaum noch auf.

Ich beschließe, den Abend früh zu beenden, um am nächsten Morgen ausgeschlafen zu sein. Ein paar Annoncen habe ich mir in der letzten Samstagszeitung noch angestrichen, und besonders eine davon erschien mir vielversprechend. Dort habe ich morgen früh einen Vorstellungstermin und hey? - wieso sollte es diesmal nicht klappen? Genau, man muss positiv denken!

Mein Blick fällt auf die leeren Flaschen und die Pizzakartons vom Nachmittag. Stehenlassen oder wegräumen?

Ich tendiere eigentlich zu Ersterem, aber dann fällt mir wieder diese Äußerung meines Vaters ein: „Du bist im höchsten Maße lebensuntüchtig, Benjamin. Du verlässt dich auf unser Geld und unseren Namen, aber bist im Gegenzug nicht bereit, etwas dafür zu tun.“

So? Ich bin also lebensuntüchtig und verlasse mich immer nur auf Andere? Dann werde ich jetzt mal den Gegenbeweis antreten! Und sei es nur, wenn es darum geht, meinen Müll selber wegzuschaffen!

Ich gehe in die Küche und suche ein bisschen herum, bis ich die Müllbeutel gefunden habe, die ich in einem Anflug von ungewohnt praktischem Denken mit eingekauft habe, reiße einen ab und stopfe den ganzen Krempel hinein.

Und wohin jetzt damit? Shit! - Ich hab` keinen Mülleimer. Nur das Winzding unter der Einbauspüle, aber wenn ich den Kram da reinstopfe, ist er sofort überfüllt.

Was soll`s? Es ist ja noch einigermaßen früh am Tag, also werde ich eben kurz nach unten gehen und das Zeugs direkt im Müllcontainer entsorgen! Kein Problem!

Ich schnappe mir meinen Türschlüssel und eile leichtfüßig die Treppe hinunter. Alle vier Stockwerke. Was auch sonst – einen Fahrstuhl sucht man hier vergeblich. Es gab wohl mal einen, aber der zugehörige Schacht ist zugemauert.

Was soll`s? Treppen machen einen knackigen Hintern! Genau, Ben! Immer schön weiter positiv denken!

Draußen empfängt mich ein lauer Sommerabend und Vogelgezwitscher. Ich atme einmal tief durch und eile um die Hausecke, steuere die Ecke mit den Holzverschlägen an, hinter denen sich die Müllcontainer verstecken – und außerdem all der Krempel, den meine gedankenlosen Mit-Mieter einfach so davor, daneben oder dahinter geworfen haben.

Es sind verschiedene Container, und auch der Füllungsgrad ist unterschiedlich. Drei schmutziggraue Behälter stehen da, aus denen der Dreck schon oben herausquillt, außerdem einer mit einem gelben Deckel und zwei haben je einen blauen und einen grünen.

Ich bin leicht verwirrt. Was bedeuten die Farben nochmal? Ich bin sicher, ich wusste das mal, aber zuhause in der Villa musste ich mich nie um sowas Profanes wie Mülltrennung kümmern, das hat alles unsere Haushälterin erledigt.

Da ich nicht in der Stimmung bin für Geistesarbeit und außerdem das Müll-Wegbringen nicht zu einem abendfüllenden Ereignis machen will, beschließe ich achselzuckend, meine Tüte einfach in den am nächsten stehenden Container zu werfen. Das wäre dann einer mit blauem Deckel. Ich stemme ihn auf und mit leichtem Schwung segelt mein Müll auf ein Bett aus Altpapier, soweit ich sehen kann.

Zufrieden mit mir selber lasse ich den Deckel los, wende mich um und will schon zurück ins Haus gehen, da pralle ich erschrocken zurück.

Vor mir steht ein Kerl und sieht mich mit zusammengezogenen Brauen finster an.

Was will der denn?

Er macht aber kein Geheimnis daraus, kommt stattdessen ein paar Schritte näher und sieht spöttisch von mir zu dem Müllcontainer in meinem Rücken.

„Und?“, sagt er. „Welche Entschuldigung hast du? Nicht aufgepasst oder eilig? Oder – lass mich raten: du hast noch nie von Mülltrennung gehört, stimmt`s?“

„Was?“, entfährt es mir reichlich blöde. Aber mit so einer Anmache hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Was will der von mir? Was geht es ihn an, wo ich meinen Müll entsorge? Kann er sich nicht um seinen eigenen Kram kümmern?

Er deutet auf den Container. „Na, das da!“, blafft er, und mir kommt der unpassende Gedanke, dass er eigentlich verdammt gut aussieht. Doch – wirklich! Er ist in etwa so groß wie ich, vielleicht ein winziges Bisschen kleiner, hat honigfarbene, verwuschelte Haare und Sommersprossen auf der schmalen Nase. Seine Augen, die mich jetzt gerade reichlich verächtlich mustern, sind grün und scheinen regelrecht Funken zu sprühen. Wow, Wut steht ihm!, denke ich, und da er eine abgeschnittene Jeans und ein ärmelloses Shirt trägt, sehe ich auch, dass seine Arme und Beine zwar schlank, aber sehnig sind, mit schmalen, trotzdem ansehnlich definierten Muskeln. Fühlt sich bestimmt gut an …

Im Moment allerdings ist er reichlich angepisst. Von mir, wie`s scheint.

„Hey, ist ja gut!“ Ich hebe die Hände und bemühe mich um ein verbindliches Lächeln. „Also, ob du`s nun glaubst, oder nicht – ich hab wirklich so gut wie keine Ahnung von diesem ganzen Mülltrennungsdings. Ich bin heute erst hier eingezogen und da wo ich vorher gewohnt habe, musste ich mich um sowas nicht kümmern.“

Seine Miene verrät, dass er mir nicht glaubt.

„Meinst du, du kannst es mir erklären?“, schiebe ich nach und setze meinen berühmten Welpenblick auf. Der zieht eigentlich immer.

Eigentlich...

Bei ihm aber scheinbar nicht. Er wirft mir nur einen vernichtenden Blick zu, tritt an den Container, fischt meine Mülltüte wieder raus und drückt sie mir in die Hand.

„Deine Bierflaschen sind Pfandflaschen“, zischt er böse und dann: „Und die Scheiß-Pizzakartons gehören als Einziges von dem Kram ins Altpapier.“