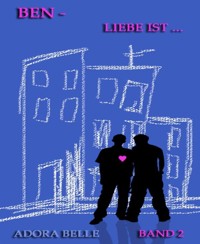

4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Aaron hat seinem Leben ein Ende gesetzt und Jochen ist als Rettungsassistent am Ort des Geschehens, doch es ist zu spät.

Ein weiterer sinnloser Tod, wie so viele die er schon gesehen hat. Er betäubt sich und seine innere Leere mit Tabletten, kämpft aber seit einiger Zeit gegen diese Versuchung.

Und plötzlich ist er nicht mehr allein. Aaron, der tote Junge mit den blauen Augen taucht in seiner Wohnung auf und ist fortan seine geisterhafte Begleitung. Langsam aber sicher erfährt Jochen mehr über seinen unfreiwilligen Gast und dessen traurige Lebensgeschichte.

Doch er wehrt sich gegen seine allmählich stärker werdenden Gefühle für Aaron, denn - eine solche Liebe hätte doch sowieso keine Zukunft, oder?

(Anmerkung in eigener Sache: Manche werden die Geschichte von der Seite fanfiktion.de kennen, doch diese Version unterscheidet sich im wichtigsten Detail - im vorliegenden ebook gibt es nämlich ein Happy End!)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ghost

Für drei der wichtigsten Personen in meinem Leben: Nat, dem die Geschichte nun endlich ihr Happy End verdankt, Maria, die mich mit ihrem Dreizack immer wieder anspornt, wenn ich nachlasse und für Andy, die immer an mich geglaubt und mir Mut gemacht hat! Ich liebe euch! BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenI.

Es ist wie Einschlafen hatte er gehört. Die Welt bleibt hinter dir und du bist frei - und das war auch Aarons Hoffnung gewesen.

Das Leben hatte ihm nichts mehr zu bieten. Hatte es noch nie. Wozu sich also weiter damit herumquälen? Dann lieber ein schnelles Ende.

Die Tabletten waren bitter, aber mit der Cola hatte er die beiden Packungen hinuntergewürgt, und dann lag er auf seinem Bett, wartete auf seinen Tod.

Doch alles war anders gekommen, als erwartet....

Er war ziemlich schnell eingeschlafen, wenn auch nicht so wie sonst – es fühlte sich eher an wie ein Sturz in einen bodenlosen Abgrund, und er konnte seinen eigenen Herzschlag hören, der immer langsamer wurde, zu stottern begann, gleich einem Motor, drauf und dran den Geist aufzugeben.

Eine letzte Träne war ihm übers Gesicht gerollt und einfach getrocknet, denn er war schon nicht mehr in der Lage sie wegzuwischen, selbst wenn er es gewollt hätte. Die Pausen zwischen seinen Atemzügen wurden größer, seine Hände und Füße kalt, dann seine Beine und die Arme. Er zitterte, als die Kälte sich weiter ausbreitete, schließlich griff sie nach seinem Herzen und dann – war es plötzlich vorbei ...

Einen Moment lang erfasste ihn heftiger Schwindel, so als würde er mit den Füßen voran in rasender Geschwindigkeit durch einen Tunnel gezogen, und gleich darauf schaute er auf sich selber herab, seinen Körper, der viel zu dünn und zerbrechlich aussah, selbst jetzt, wo kein Leben mehr in ihm steckte.

Er blickte an sich herab, konnte keinen Unterschied zu seiner vorherigen, lebendigen Erscheinung ausmachen und sah sich suchend um.

Er hatte etwas anderes erwartet.

Vielleicht nicht unbedingt den Himmel samt Engeln und Harfenspiel, oder einen rauchenden Höllenschlund, aber sollte nicht wenigstens jemand da sein, der ihn in Empfang nahm? Irgendjemand? Vorzugsweise jemand, der ihm sagte wie es weiterging?

Oder war sogar der Tod voreingenommen? Der Gedanke ließ Aaron unwillkürlich lachen. Ein bitteres, unfrohes Lachen.Probeweise streckte er die Hand aus und wollte seinen eigenen toten Körper berühren, aber er griff hindurch. Mit gerunzelter Stirn versuchte er es nochmals, konzentrierte sich auf sein Vorhaben und es gelang. Zwar tauchte seine Hand ein wenig hinein, doch er spürte deutlich den Widerstand der kühlen Haut unter seinen Fingern und zog sie hastig zurück.

Eigentlich wollte er seine leblose Hülle gar nicht mehr sehen, geschweige denn fühlen.

Und noch immer war er allein.

Vielleicht musste sein Tod in der lebendigen Welt erst entdeckt werden?

Er beschloss zu warten und mit erneuter Konzentration gelang es ihm, sich in den Korbsessel neben der Tür zu setzen anstatt hindurch zu sinken. Früher oder später würde jemand hereinkommen. Seine Mutter, sein Vater oder einer seiner Geschwister, Fred sein älterer Bruder, oder sogar Sissy, seine kleine Schwester.

Die Vorstellung, dass ausgerechnet die kleine, 13jährige Sissy seine Leiche finden sollte behagte ihm zwar nicht, aber er hatte sowieso keinen Einfluss mehr darauf, konnte nur abwarten, was geschah.

Aaron hatte keine Ahnung, wie lange es dauerte, bis er Schritte auf der Treppe hörte. Nicht das schwere Stampfen seines Vaters, oder das Schlurfen des Bruders. Aber es war auch nicht die unbeschwerte Leichtfüßigkeit seiner jüngeren Schwester, was er hörte war eindeutig der zögernde, etwas unsichere Schritt seiner Mutter.

Es klopfte an seiner Tür, und er drehte den Kopf. In einer Mischung aus Befriedigung und Schmerz wollte er ihr Gesicht sehen, wollte wissen wie sie reagierte, wenn sie ihren eigenen Sohn tot auf seinem Bett fand.

„Aaron?“, hörte er sie rufen. „Hast du denn gar keinen Hunger? Es ist doch schon gleich sechs. Papa kommt bald heim, und ich dachte, du möchtest vielleicht essen, bevor er da ist?“

Er presste die Lippen zusammen. Ja, so war es für sie am angenehmsten – wenn er sich vor seinem Vater nicht blicken ließ. Er, Aaron - der Schandfleck der Familie, dessen bloßer Anblick die Ader auf der Stirn seines Erzeugers pochen ließ.

Er, der es mit 19 Jahren gewagt hatte, sich öffentlich als schwul zu outen, auch wenn öffentlich in diesem Fall nur das eigene Elternhaus gewesen war.

Nun – von jetzt an hatten sie ihre Ruhe vor ihm.

Aaron sah wie sich der Türknauf bewegte, und es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis das Türblatt weit genug nach innen geschwungen war, um den Blick auf die schmale, leicht nach vorn gebeugte Gestalt seiner Mutter zu gestatten.

„Aaron?“ Sie kam ins Zimmer, langsam, vorsichtig, wie es ihrer Art entsprach.

Als Frau seines Vaters hatte sie vermutlich früh gelernt vorsichtig zu sein...

Einmal mehr überfiel ihn Hass auf den Mann, der ihn einst gezeugt und Verachtung für die Frau, die ihn in diese Welt hinein geboren hatte und dabei doch nicht die Mutter war, die er gebraucht und sich gewünscht hätte.

Jetzt stand sie an seinem Bett, beugte sich zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter rüttelte ihn leicht und der Kopf des Toten schwang hin und her, ohne Widerstand.

Aaron sah, wie sie begriff.

„Aaron?“ Sie erstarrte, hob eine Hand und presste die Faust in den Mund. Im nächsten Moment drang ein Ton aus ihrer Kehle, wie man ihn vielleicht von einem sterbenden Tier erwartet, hoch und klagend.

Sie brach vor dem Bett in die Knie und fasste den reglosen Körper vor sich bei den Schultern.

„Nein!“, rief sie. „Nein! Nein! Nein! Nicht du! Aaron!!!“

Und dann sprang sie auf, floh aus dem Zimmer wie von Furien gehetzt, und er hörte wie sie laut schluchzend die Treppe hinunter rannte...

Was für ein beschissener Einsatz!

Jochen verstaute die Koffer mit der Notfallausrüstung und dem Defibrillator im Rettungswagen und knallte missmutig dieTür zu. Vor einer guten Stunde war er zusammen mit seiner Kollegin und dem Notarzt in das enge Schlafzimmer unter dem Dach eines Reihenhauses gestürmt und hatte schon beim ersten Blick auf den Jungen gewusst, dass sie ihm nicht mehr helfen konnten.

Der Mediziner hatte sich trotzdem mit Enthusiasmus an die Herz-Lungen-Wiederbelebung gemacht und erst nach über einer halben Stunde aufgegeben.

Jochen hasste es.

Im Moment hasste er alles, seinen Job, den diensthabenden Notarzt, der die Grenzen seiner Möglichkeiten einfach nicht akzeptieren wollte, seine Kollegin, die erst ein halbes Jahr dabei war und noch voller Enthusiasmus und sogar den toten Jungen, der da oben in seinem Zimmer auf dem Boden lag wie ein kaputtes Spielzeug, mit gebrochenen Rippen, einem Beatmungsschlauch im Hals und bläulich weißer Haut.

Dabei war der Kleine zu Lebzeiten sicher niedlich gewesen.

Seine dunklen Haare waren kurz geschnitten und seine Iris von einem intensiven Blau. Das war sogar jetzt noch zu erkennen gewesen, wo sich bereits ein milchiger Schleier darüber gelegt hatte.

„Verdammte Scheiße!“

Er versetzte der Tür des Rettungswagens einen heftigen Schlag, und einige der Passanten und Nachbarn, die aufgeschreckt von Martinshorn und Blaulicht das Spektakel im Haus nebenan dem abendlichen Fernsehkrimi vorgezogen hatten, drehten die Köpfe in seine Richtung. Besser, wenn er sich zusammenriss.

Er brauchte jetzt unbedingt eine Tablette! Andererseits … der Kleine da oben unterm Dach hatte sich mit Tabletten umgebracht. Die Mutter hatte die leeren Blister im Badezimmermüll gefunden, noch bevor der Rettungswagen da war.

Ihr hatten sie auch gleich was geben müssen, nachdem der Notarzt ihren Sohn offiziell für tot erklärt hatte. Jetzt lag sie in einem künstlich erzeugten Schlaf, während der Vater und die Geschwister noch zu begreifen versuchten, was eigentlich passiert war. Obwohl – der Vater hatte bei aller Bestürzung eigentlich irgendwie … erleichtert gewirkt, wenn Jochen jetzt so drüber nachdachte.

Was wohl hinter diesem Selbstmord für eine Geschichte steckte?

Aber eigentlich wollte er das ja gar nicht wissen, das war Sache der Polizei. Die war schon informiert und vor zehn Minuten waren zwei Uniformierte und ein Beamter in Zivil aufgetaucht und hatten den Toten bereits in Augenschein genommen.

Ein weiteres Auto fuhr vor. Jochen drehte sich um und sah, wie der Leichenwagen am Bordstein hielt. Zwei schwarz gekleidete Männer stiegen aus und holten einen einfachen Fichtensarg aus dem Fond des Wagens.

„Sowas geht einem echt an die Nieren, was?“

Jochen wandte sich um und stand seiner Kollegin gegenüber. Ihr Gesicht unter den raspelkurzen, blonden Haaren war ernst, und sie folgte den Bestattern mit den Augen, wie sie in der Tür des Reihenhauses verschwanden. Brüsk drehte er sich weg.

„Das ist nun mal unser Job, Kollegin“, sagte er und stapfte in Richtung Fahrerseite des Rettungswagens. „Gewöhn` dich besser dran, sonst machst du`s nicht lange bei uns.“

Ohne eine Antwort abzuwarten, schwang er sich hinters Steuer und griff nach dem Funkgerät. Als Erstes machte er Meldung an die Zentrale, und dann saß er da, hielt das Funkgerät in der Hand und starrte ins Leere.

Vor seinem inneren Auge sah er ein Paar blauer Augen und hörte die Kommandos, die der Arzt in die Runde bellte und die doch nichts mehr bringen würden.

Das Verlangen nach seinen Tabletten wurde übermächtig, und er ballte die Faust. Wieso mussten so viele Leute hier sein? Zehn Minuten allein würden ihm schon reichen! Zwar gab es kein Lexotanil hier im Rettungswagen oder im Notfallkoffer des Arztes, aber Diazepam war selbstverständlich da. Er könnte sich schnell genug einen Stauschlauch um den Arm legen und dann ….

Nein! Hör auf! beschwor er sich selbst. Du willst das doch nicht mehr! Schon vergessen?Er krallte die Hände ums Lenkrad und biss die Zähne zusammen, war sich durchaus bewusst, dass er zwar nicht körperlich abhängig war, psychisch dafür umso mehr. Wie oft war eine Tablette „Lexo“ seine chemische Krücke gewesen, um einen weiteren Tag durchstehen zu können, eine weitere Nacht, einen weiteren, beschissenen Dienst?

Ungezählte Male ...

Er strich sich mit der Hand die Haare zurück, und dabei fiel sein Blick in den Rückspiegel. Blaue Augen erwiderten ihn, und er prallte erschrocken zurück, fuhr herum und sah in den leeren Rettungswagen hinter sich. Ein weiterer Blick in den Spiegel überzeugte ihn, dass er sich die Augen darin nur eingebildet hatte.

Da war nichts – nur er selber war das Problem! Er sah Dinge, die nicht da waren, weil er einfach nicht mehr konnte.

Jetzt sah er schon den toten Jungen im Rückspiegel, und das war ja nun wirklich unmöglich!

Aaron hatte zugesehen, wie sich der Notarzt um seinen toten Körper bemühte, wie er versuchte, ihn ins Leben zurück zu zwingen und ballte unwillkürlich die Fäuste. Er wollte nicht zurück, auf keinen Fall!

Und dann fiel sein Blick auf den Rettungsassistenten, der dem Mediziner die Dinge anreichte, welche er verlangte. Seine Haare hatten die Farbe eines reifen Weizenfeldes und er hatte Sommersprossen auf der Nase, war noch jung, vielleicht Mitte, höchstens Ende Zwanzig, aber seine Augen nicht. Die waren - irgendwie alt. Leuchtend grün, aber ohne Glanz, so als hätten sie bereits zu viel gesehen und jede Hoffnung aufgegeben.

Aaron stand auf und ging um die kleine Gruppe herum, die seine Leiche mit Stromstößen traktierte, Spritzen setzte und ihr einen Beatmungsschlauch durch die Kehle in die Lunge geschoben hatte.

Am liebsten hätte er gesagt, sie sollten aufhören, ihn in Ruhe lassen, und obwohl ein Teil von ihm darauf wartete, dass nun endlich jeden Moment entweder ein himmlisches Licht erstrahlte oder sich ein schwefliger Abgrund öffnete, fühlte er sich doch von diesem einen Menschen im Zimmer, diesem blonden Rettungsassistenten, wie magisch angezogen.

Natürlich konnte der ihn nicht sehen, aber es war trotzdem ein merkwürdiges Gefühl, als Aaron sich dicht neben ihn kniete und ihn aus der Nähe betrachtete. Er streckte sogar die Hand aus und ließ sie über das blonde Haar streichen, aber nur ganz vorsichtig, damit er nichts bemerkte.

Aaron hatte keine Ahnung, ob die Lebenden ihn wahrnehmen konnten, aber er sagte sich, dass er dem jungen Mann keinen Gefallen tat, wenn er ihn erschreckte.

Aber der bemerkte nichts, machte weiter mit seiner Arbeit, und vermutlich durchschaute nur Aaron, dass er nicht an den Erfolg dessen glaubte, was er tat. Er leistete den Anweisungen des Notarztes Folge, seine Hände arbeiteten mechanisch und routiniert, aber in seinem Gesicht stand geschrieben, dass er es für sinnlos hielt.

Als der Arzt endlich aufgab und Aaron für tot erklärte, packte der junge Mann wortlos zusammen und verließ den Raum. Seine Kollegin assistierte dem Mediziner noch bei der Versorgung von Aarons Mutter, aber der Blonde schnappte sich das überflüssig gewordene Equipment und stapfte nach unten.

Ohne lange zu überlegen folgte ihm Aaron, oder besser, er dachte daran, ihm zu folgen und fand sich gleich darauf und übergangslos draußen vor dem Haus.

Menschen standen herum, und das Blaulicht des Rettungswagens warf gespenstische Schatten über Gesichter und Häuserwände.

Der Rettungsassistent knallte soeben die Wagentür zu und drehte sich dann wieder zum Haus um. Ein Leichenwagen fuhr vor, und als die Männer einen Sarg ins Freie holten, gesellte sich seine Kollegin zu ihm. Sie sagte etwas, aber Aaron verstand es nicht, war zu weit entfernt. Er sah nur, dass der junge Mann etwas nicht allzu Freundliches erwiderte und dann auf der Fahrerseite einstieg.

Nur einen Sekundenbruchteil später fand sich Aaron ebenfalls im Fahrzeug, direkt hinter dem Rettungsassistenten - so dicht hinter ihm, dass er die kurzen, blonden Härchen im Nacken des Mannes unterscheiden konnte.

Mit dem Funkgerät in der Hand starrte der eine Weile vor sich hin, dann steckte er es zurück in die Halterung am Armaturenbrett und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Sein Blick glitt zum Rückspiegel und seine Augen weiteten sich in plötzlichem Schrecken.

„Er sieht mich!“, schoss es Aaron durch den Kopf – aber das war unmöglich, oder? Doch der Blonde fuhr in seinem Sitz herum, und seine Augen suchten den Bereich hinter sich ab. Als er ganz offensichtlich nichts sah, drehte er sich wieder zurück und sackte ein wenig in sich zusammen.

Aaron hörte ihn murmeln, und dann öffnete sich die Beifahrertür. Seine Kollegin schwang sich auf den Sitz und sagte: „Dr. Mertens meint, wir sollen fahren. Für uns gibt`s hier nichts mehr zu tun.“

In diesem Moment knisterte das Funkgerät, und der Mann am Steuer griff danach, meldete sich, und eine kratzige Stimme beorderte sie zu einem erneuten Einsatz, einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf einer nahegelegenen Autobahn.

Er bestätigte, drehte den Zündschlüssel und steuerte den Rettungswagen weg von Aarons Elternhaus. „Also dann – auf geht`s, Kollegin!“, sagte er. „Scheint als würde das wieder mal eine lange Nacht!“

II.

Müde schloss Jochen die Tür zu seiner Wohnung auf. Sie empfing ihn mit abgestandener Luft und dem Geruch nach der Fertigpizza, die er am Abend vor seinem Dienstantritt gegessen hatte. Er pfefferte seine Jacke auf einen Küchenstuhl und holte sich eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank.

Während er sie aufschraubte und trank, lehnte er an der Spüle und ließ den Blick durch den Raum wandern. Er war klein und zweckmäßig eingerichtet, nicht besonders aufgeräumt, aber auch nicht chaotisch oder verdreckt. Eindeutig die Küche eines durchschnittlichen, allein lebenden Mannes.

Noch nie solange er hier wohnte, hatte er jemand anderen mit hergebracht. Keine Kollegen, keine Nachbarn, nicht mal einen One Night Stand.

Die hatte es durchaus gegeben, seit er sich von Oliver getrennt hatte, aber er war fest entschlossen, niemanden mehr in sein Leben einzulassen. Nicht so wie er seinen letzten Ex-Freund und davor ein paar wenige Andere in sein Leben gelassen hatte, nur um letzten Endes doch immer wieder auf die Schnauze zu fallen.

Er hatte genug davon.

Liebe? Ein romantischer Wunschtraum ohne jede Substanz dahinter, weiter nichts. Dazu gedacht Menschen zu unsinnigen Dingen zu verleiten und den Machern irgendwelcher Hollywood-Schmonzetten volle Kassen zu bescheren.

Früher oder später war nun mal jeder Champagner abgestanden und schal, und dann sah man sich anderweitig nach etwas Prickelndem um.

Seine Lover hatten das jedenfalls getan, und auch wenn es jedesmal wieder geschmerzt hatte wie die Hölle, konnte er es doch auch verstehen.

Jochen war sich der Tatsache bewusst, dass er nichts Besonderes war. Er war eben Durchschnitt. Durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut, mit einem durchschnittlichen Gesicht. Und im Bett war er offenbar auch nur Durchschnitt.

Mit Oliver war er gute sechs Monate zusammen gewesen, bevor der sich einem Anderen zuwandte, und damals hatte Jochen einen klaren Schnitt gemacht, nachdem er einen Tag und eine Nacht in seiner Bude gesessen und gegrübelt hatte.

Er hatte seinen Job gekündigt, seine Wohnung aufgegeben und sich in einer anderen Stadt ein neues Leben zurecht gezimmert.

Neue Wohnung, neuer Job, neue Umgebung.

Den Kontakt zu seinen alten Freunden hatte er komplett abgebrochen, nichts sollte mehr an den Jochen von früher erinnern.

Hier gab es einen anderen, einen neuen Jochen. Einen der sich mit nichts und niemandem einließ, der für sich blieb und sich einen Dreck um Andere scherte, auch wenn das in krassem Widerspruch zu seinem Job als Rettungsassistent zu stehen schien.

Eine Zeitlang war es gut gewesen. Er war zur Arbeit gegangen, hatte seinen Dienst gemacht und in seiner Freizeit war er sein eigener Herr.

Wenn ihm danach war, einen freien Tag im Bett zu verbringen, oder auf der Couch vor dem Fernseher, dann tat er es und wenn er Lust auf einen Fick hatte, ging er auf die Piste und versuchte sein Glück.

Nicht dass er es auf einen neuen Rekord im Abschleppen angelegt hätte, er erfüllte lediglich seine körperlichen Bedürfnisse, und eine Weile lang schien es, als wäre das für ihn genau die richtige Art zu leben.

Doch nach einem knappen Jahr konnte er die Augen nicht mehr davor verschließen, dass er sich innerlich hohl zu fühlen begann. Immer öfter hatte er das Gefühl, neben sich zu stehen, sich zu beobachten, wie er mechanisch seinen Job machte, oder wie er in einem Club teilnahmslos über die Köpfe der Tanzenden hinwegsah und sich zu fragen, was zur Hölle er da eigentlich machte.

Welchen Sinn hatte es, Unfallopfer, Schwerkranke oder Selbstmörder zusammen zu flicken und wieder auf die Menschheit loszulassen? Waren nicht die, die es nicht schafften am Ende sehr viel besser dran?

War es wirklich erstrebenswert, in einem kaum beleuchteten Dark-Room irgendeinen Fremden in den Arsch zu ficken oder sich einen blasen zu lassen, nur um endlich mal wieder zum Abschuss zu kommen?

Manchmal hatte er den unsinnigen Drang, sich mitten in einen der Clubs zu stellen und allen zuzurufen, dass sie alle sich doch nur was vormachten.

Hätte er es tatsächlich getan, hätte er vermutlich so was gesagt wie: „Welchen Sinn macht es, sich stundenlang vor dem Spiegel aufzubrezeln, die eigene Unzulänglichkeit mit schicken Klamotten und einer hippen Frisur zu verdecken und sich ins Getümmel zu stürzen? Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht und ihr in den Spiegel schaut, dann ist die ganze schöne Fassade wieder futsch und euer Leben so gewöhnlich und öde wie vorher! Nichts – gar nichts! - hat sich geändert! Ihr nicht, nicht die Welt und sonst auch nichts! Ihr könntet jetzt auf der Stelle tot umfallen, und die Kugel würde sich weiterdrehen, als wäre nichts passiert!“

Aber er tat es natürlich nicht. Seine Clubbesuche wurden jedoch weniger, bis er schließlich so gut wie gar nicht mehr ausging.

Es war, als verstärkte jeder anonyme Sex seine innere Leere weiter, und irgendwann reichte kein noch so heftiger Fick mehr, um dieses Gefühl zu übertünchen.

Sein ganzes Leben war nur noch Fassade.

Er funktionierte, weitestgehend, irgendwie - wenn auch irgendwann nur noch mit der chemischen Krücke seiner Tabletten ...