Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

L'histoire vraie d'un flic au parcours hors norme, souvent confronté aux affaires sensibles. Un récit poignant, haut en couleur, nous révèle l'impensable envers du décor. Chevalier sans peur et sans reproche, il a surmonté tous les obstacles, souvent au péril de sa vie, risquant même la prison à la suite de montages d'affaires. Face à la mort, il abattra l'ex-ennemi public numéro 1 de l'arc antillais, Patrick Thimalon ; fermera les yeux d'un collègue tué par balle ; subira la mort de deux camarades commandos dans la guerre qu'il menait contre les garimpeiros en forêt amazonienne. Trahi, il livre l'un de ses derniers combats contre une partie de l'Institution police, sa compagne et lui se sont constitués partie civile au TGI de Pointe-à-Pitre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 276

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du même auteur :

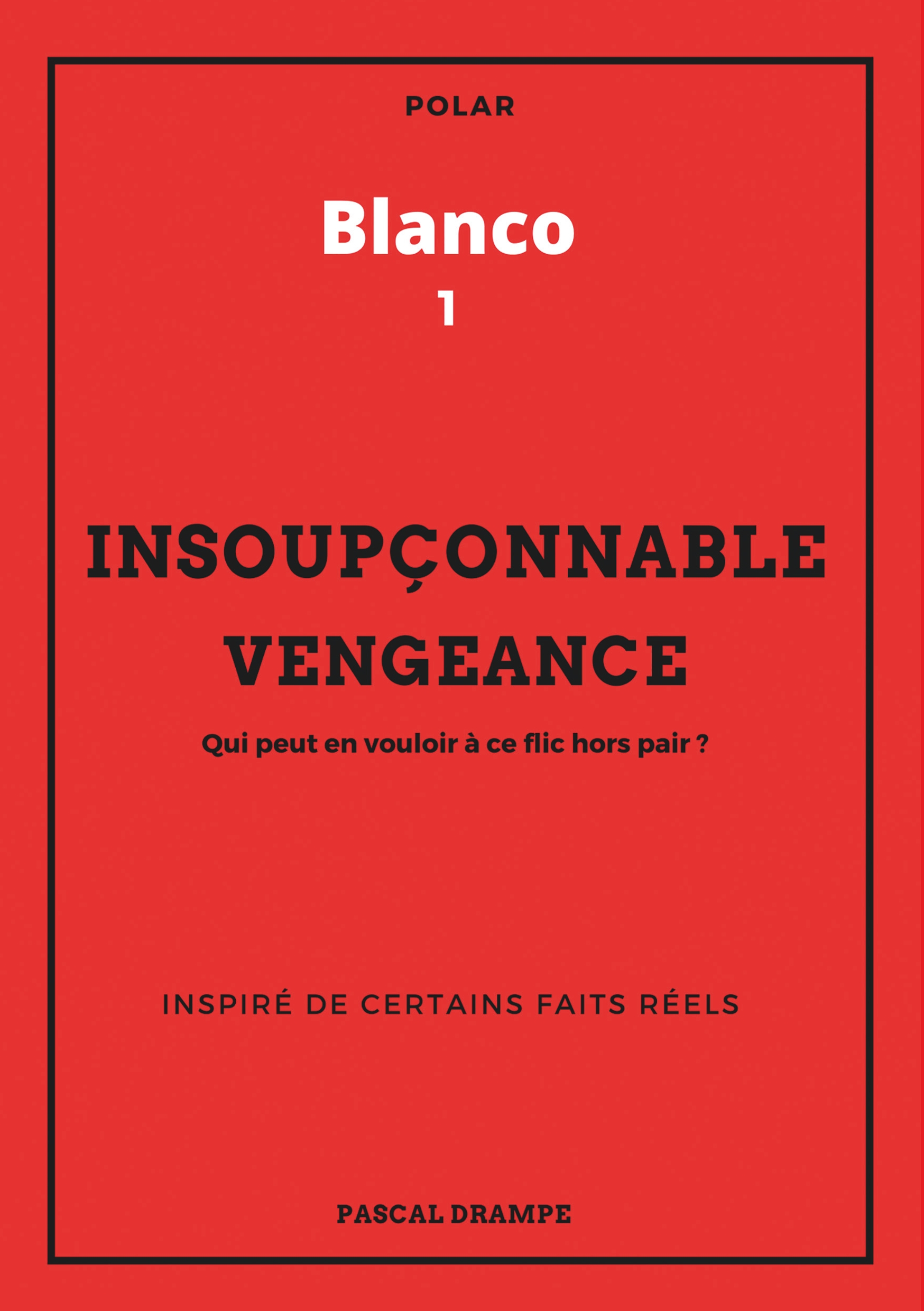

Blanco 1 : « Insoupçonnable vengeance ». – Collection Blanco –, publié chez BoD, avril 2020.

Blanco 2 : « Insoutenable héritage ». – Collection Blanco – publié chez BoD, août 2020.

Blanco 3 : « Inconsolables petits anges ». – Collection Blanco – publié chez BoD, juin 2021.

Remerciements, pour leurs précieux conseils, à :

Betty, ma compagne.

Mon fils, Adam.

Ma grande-sœur, Nadine.

Mon amie Bibiane et mes trois avocats.

Aux collègues qui ont œuvré à mes côtés.

« Tout être peut nous faire peur de le perdre, et nous inciter ainsi à l’aimer plus fort. Toute religion peut nous faire peur de se perdre, et nous incliner ainsi à son réconfort. Tout système peut nous faire peur de tout perdre, et nous convier ainsi à mimer son confort. Mais protégez-vous de la peur asthénique, et vous engager ainsi à virer plus fort. Et ne vous inquiétez pas, on doit tous avoir une âme avec une mémoire universelle... »

« Blanco »

Sommaire

Avant-propos

DES DEBUTS PARISIENS PROMETTEURS (1986-91)

Premières désillusions

Plus de clarté la nuit ?

Première grosse sensation et passage de témoin.

Petit service dans la cour des « grands »

Réussite au concours ou sortie prématurée

LE RETOUR DE L’ENFANT AU PAYS ! (1992-97)

Fondamentaux de l’inspecteur

Une fusillade destructrice

« Crime » de lèse-majesté

Facette cachée ardente

Le mobile du viol

Un meurtre qui refroidit

Dans l’oeil du viseur...

UNE CAMPAGNE GUADELOUPEENE DE HAUTE VOLTIGE (1997-2001)

Erreur sur la personne

Premières nuits sanglantes

Intégration rapide

Intronisation de Blanco

La ville à feu et à sang

Des tribunaux sous tension

JP/Blanco, le duo de choc prit en flag

Terrassé par un drame familial

L’instant de vérité. À la vie, à la mort !

Le collègue Charly, tué par balle

À deux doigts de la mort

NAVIGATION EN EAUX TROUBLES A NICE (2001-09)

Trois longues années aux oubliettes

Enlèvement et réveil furtifs

Renaissance pied au plancher

Débuts remarqués de Nanou et du Parrain

Rencontre impensable et première affaire sensible

Du haut de gamme

Montée en puissance

Le duo Gabio/Mickey, au coeur de la tourmente

Certitudes ou incertitudes

Face-à-face gagnant avec le grand banditisme

L’affaire mal orientée, lourd de conséquences

Spiderman

Montage : à deux doigts de la prison

Revirement de situation, seul contre tous

IMMERSION GUERRIERE EN FORÊT AMAZONIENNE (2009-13)

En quête d’inspiration

Une rencontre déterminante avec le Jaguar

Première bataille gagnée contre les garimpeiros

Premiers balbutiements d’une vraie mission Harpie

Betty, la révélation

Baptême du feu pour Fred

Recadrage sur la légitime défense

La plus dure et la plus belle des « marcheurs de l’extrême »

Que d’honneurs

Dix ans plus tard, le détail qui tue…

Belle promotion revancharde

Comment mieux honorer la journée de la femme ?

La dramatique opération de Dorlin

Relève assurée

Un drame peut en cacher un autre

MISE A MORT SUR L’ILE DE SAINT MARTIN (28 octobre 2013 à nos jours...)

Épilogue

Avant-propos.

Le 3 novembre 2015, je débarquais à l’aéroport Aimé Césaire en Martinique. Seul dans la salle des pas perdus, uniquement armé de deux valises, j’étais submergé par le vide sidéral. Pas surpris qu’il n’y ait personne pour m’accueillir, je savais ne pas être le bienvenu pour endosser, contre mon gré, mon nouveau poste de Chef de la Cellule de Coordination Opérationnelle Zonale Antilles, en qualité de commandant de police. Pourtant, eu égard aux responsabilités inhérentes à cette fonction, ajouté au tableau de chasse de mes trente années de carrière, d’aucuns ne comprendraient que l’on ne me réserve pas un minimum d’égard.

Comment trébuchait-on du sommet aux abymes ? Pourquoi un flic, n’ayant reçu que décorations, promotions, reconnaissances, pouvait-il être à ce point dénigré ? Le temps s’arrêtait, le silence pesant m’anesthésiait. D’un dernier sursaut, luttant contre la fatalité, je m’interdisais tout sentiment d’abdication. C’était sans doute la volonté de certains, je combattrai, fidèle à mes habitudes.

Je m’étais toujours battu, bec et ongles, avec courage et dignité. Élevé dans l’honneur, je n’avais connu d’autres enseignements. Je savais, aujourd’hui, qui j’étais et ce que j’avais été capable d’accomplir dans les conditions les plus extrêmes. À cet instant précis, je pensais à ma famille, ma compagne, Betty, et mes amis. Eux savaient et connaissaient la difficulté du boulot de flic. Je leur devais de garder la tête haute et la détermination intacte.

J’éprouvais l’envie incontrôlable de raconter mon métier, d’en révéler les coulisses, de dire ce qu’est la vie d’un flic pour mieux le comprendre, le regarder, le juger, en s’affranchissant des éternels clichés du policier verbalisateur, du fonctionnaire automate sans ambition, de l’expert en abus de pouvoir, du corrompu, bref, de celui qui n’est jamais là quand vous en avez besoin.

Pour autant, à ce moment précis, je n’avais pas la capacité d’assumer ce projet avec l’objectivité qui s’impose, gravement affecte par un sentiment de vacuité administrative, causé par les manœuvres malhonnêtes de mes détracteurs.

Finalement, c’est la décision de la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en avril 2017, d’ouvrir une information judiciaire à l’encontre de ces antagonistes, qui me redonnait espoir et me décidait à entreprendre la rédaction du manuscrit. Le cyclone Irma, qui ravageait le 6 septembre 2017 l’île de Saint-Martin, reportait ce témoignage de quelques mois, le temps nécessaire à la reconstruction et lorsque je fus départi de la colère qui m’habitait.

Chaque carrière étant forcément unique, je nourris l’ambition légitime de vous faire partager les heures de gloire et de détresse vécues, sans esprit de rancœur ou de revanche, mais avec le souci de vous faire découvrir la vérité sur cette institution, sa noblesse et ses turpitudes, et peut-être aussi, pourquoi pas, de susciter des vocations. Puissé-je, par la même occasion, apporter aux collègues qui me lisent les leçons d’une expérience si douloureuse fût-elle parfois, mais dont ils pourraient tirer enseignement.

Inutile de sortir les vieux dossiers poussiéreux, les articles de presse, les reportages ou autres témoignages, j’ai tant vécu mes affaires que j’en suis imprégné pour l’éternité. Je me souviens des moindres détails, ça ne me quittera jamais. Quel que soit l’endroit, le moment, il n’y a nulle journée qui ne me fasse repenser à l’une d’entre elles. Ça, personne ne pourra l’empêcher.

C’est chronologiquement que je tenterai de vous faire profiter de ce vécu pour que, désormais, vous vous posiez les bonnes questions, afin de mieux appréhender votre environnement et de vous armer pour y jouer votre rôle, d’y accomplir votre devoir.

Comme vous le savez, une guerre ne peut se gagner seul. S’il est aisé de protéger, seul, le hameau d’un village, il demeure impossible de défendre une ville fortifiée sans un collectif fort et organisé. Vous constaterez à travers mon récit, que si j’ai remporté bon nombre de batailles, ce n’était jamais seul, sauf exception.

La police est une famille au sein de laquelle devrait prévaloir la solidarité dans l’action, du fonctionnaire de terrain, au directeur d’administration centrale ou au préfet. Le corporatisme, le détournement de pouvoir, l’abus de droit, l’instrumentalisation des services de contrôle et de la justice, commis au niveau de certaines hiérarchies, sont autant de dérives qui déshonorent l’institution et la décrédibilisent aux yeux des citoyens. Tel est l’ambition de mon message, pour que vous le transmettiez à votre tour.

Aimé CESAIRE ne disait-il pas : « ma poésie est née de mon action ».

DES DEBUTS PARISIENS PROMETTEURS (1986-91)

Premières désillusions

Le 9 juin 1986, je pénétrais fièrement dans mon premier commissariat de police à Sucy-en-Brie dans le « neuf quatre ». Quel honneur d’entrer dans la Grande Maison. Surtout pour un p’tit gars de Jeumont, dans le Nord. Issu d’un modeste milieu ouvrier, flic à Paris, imaginez ! Depuis mon plus jeune âge, je rêvais d’exercer ce métier, j’avais déjà vécu tant d’injustices, vu tellement de misère dans ma région natale sinistrée. À 21 ans, gonflé à bloc, j’allais enfin pouvoir œuvrer pour la justice sociale, non pas de manière utopique mais plutôt pragmatique.

Je me présentais au chef de poste, un vieux brigadier-chef, immobile derrière son bat-flanc, portant des lunettes demi-lune, les yeux rivés sur un vieux registre, armé d’un crayon de bois et d’une gomme, les armes par destination des chefs de brigade de l’époque. « Gardien de la Paix stagiaire DRAMPE Pascal, Matricule 339995, à vos ordres Chef ! ». Ses yeux s’élevaient lentement, la position de son visage n’oscillait d’aucun angle, les rides de son large front se creusaient davantage. J’étais au garde-à-vous, après le salut règlementaire. Il me fixait pendant d’interminables secondes. Il balayait posément son regard de gauche à droite pour croiser ceux de ses subalternes, dépliait nonchalamment son mètre quatre-vingt-dix et répliquait : « je vois ». Du haut de ses 55 ans, il s’adressait à eux : « non d’un chien, si vous pouviez vous comporter ainsi, la boutique marcherait mieux ! C’est bien, jeune, mais on ne m’a pas annoncé votre affectation, vos collègues vont vous prendre en charge, pendant que je me renseigne sur ce loupé ». À la vitesse du paresseux, il se repliait et poursuivait son exercice de crayon de bois et de gomme. Son dos courbé semblait supporter le poids de plus d’une trentaine d’années de carrière. Toujours au garde-à-vous : « à vos ordres Chef ! » ; je le saluais avant d’exécuter énergiquement mon demi-tour règlementaire. Un vieux sous-brigadier, biloute, un ch’ti, la vareuse ornée de décorations militaires, m’invitait à le suivre. Il m’indiquait un placard vide et me tapait sur l’épaule : « n’en fais pas trop, jeune, tu vas nous casser la baraque, le chef a plus besoin de nous que l’inverse. Oublie tout ce qu’on t’a appris à l’école, ici c’est la vraie police, y a que des anciens. Bienvenu chez nous, p’tit ».

Je m’accordais quelques minutes de réflexion. Il ne fallait pas rater mon entrée. Où étais-je tombé ? L’accueil n’était pas à la hauteur de mes espérances et de mes résultats scolaires qui m’avaient permis de me hisser parmi les premiers des 1200 élèves de la 104ème promotion. Il n’y avait d’affectation qu’à Paris et la Petite Couronne. Marié, papa d’une petite fille de trois mois, Athénaïs, mon classement m’avait permis de choisir sur la carte la zone la plus verte et la plus au sud de la région d’affectation. Ça va faire sourire les sudistes, les ch’tis comprendront. J’imaginais un accueil plus adapté. Je comprenais que ça n’allait pas être simple de se faire une place, ici. Je n’étais entouré que d’anciens, je n’avais rien contre, mais ça ne devrait pas me faciliter la tâche. Certains avaient fait la guerre d’Algérie, beaucoup d’entre eux narraient en boucle leur époque de C.R.S. en 1968. Biloute avait pris un pavé en pleine figure, Dudu, un coup de barre de fer sur la tête. Ils arboraient fièrement leurs cicatrices. Je les écoutais respectueusement raconter leurs histoires. J’avais surtout hâte d’écrire la mienne. Affecté en brigade de jour, avec des missions d’accueil, de police secours et de patrouilles, je piaffais d’impatience d’entrer dans le vif du sujet, malgré l’appréhension. Porter une arme était une lourde responsabilité, j’imaginais toutes les situations possibles en espérant ne jamais en faire usage. Il fallait assumer le port de la tenue d’uniforme, impossible de se cacher, il faudra faire face.

Trois semaines que je n’avais quitté le poste de permanence, qui consistait à rester en faction devant la porte du commissariat. J’avais hâte d’exercer sur la voie publique, le chef s’y opposait fermement : « il a le temps, qu’il prenne ses marques, sa carrière va être longue, qu’il ne brûle pas les étapes ». Je lui expliquais que je n’étais pas né dans la soie, que je connaissais la vie de la cité. Mais il ne bougeait pas d’une ride. Ma région du Nord sinistrée n’avait pas épargné mon père, au chômage. À mes 8 ans, il avait fallu vendre notre modeste maison à Assevent, quitter le précieux enseignement de mon ancien directeur d’école et maire de cette commune, M. Michel Logiacco, et habiter dans une cité HLM à Maubeuge. Ma mère parvenait tant bien que mal à glaner, ici et là, quelques heures de ménage pour assurer le minimum vital. Mes deux grandes sœurs et mon petit frère ne sortaient pas souvent de notre appartement du 4° étage, contrairement à moi, qui étouffais.

Dans la cité, nous étions enfants de chômeur, d’ouvrier ou d’immigré. Désœuvrés dans les halls d’immeuble, si ce n’était de taper le ballon. Au fil des années, comme dans tous les endroits défavorisés, mes camarades prenaient des chemins peu recommandables. Certains volaient des vélos, des mobylettes ou commettaient des vols dans les magasins. Ils n’étaient pas assidus à l’école. J’avais la chance de recevoir une éducation sans faille de ma mère, montrer le bon exemple, toujours être propre et travailler à l’école. Elle se coupait en quatre pour nous. Je n’ai que peu de souvenir de mon père, souvent tendu, voire violent. Il fallait bien qu’il évacue son mal-être. Je gardais, de ce mode d’éducation, une volonté tenace de combattre dans l’honneur, quels que soient les obstacles et mettais ce principe en application sur le terrain. À l’école, je défendais les plus faibles, ce qui me valait quelques remarques des instituteurs, tout de même indulgents, au vu de mes résultats scolaires. Dans la cité, je luttais contre mes camarades, qui prenaient le chemin de la délinquance. Je gagnais toujours mes duels, ce n’était rien à côté de ceux que j’engageais avec mon père, lorsque nous chaussions les gants de boxe : « quoiqu’il arrive tu dois gagner ! Si tu rentres perdant, je t’en remets une ! ». Ses paroles comme ses coups me résonnaient sans cesse en tête. Autrement dit, fort de ces années de cité, je ne craignais rien ni personne dans la rue, c’est ce que je tentais d’expliquer à mon chef de brigade, Rémy.

Une première petite affaire me sortant de mon ennuyeux quotidien, me révélait une partie de la complexité du mode de fonctionnement de la police. Prenant mon mal en patience devant le poste, j’apercevais, à cent mètres, un jeune de mon âge, circulant à mobylette, changer subitement de direction et entrer dans une cité. Inutile de faire de grand discours, son comportement laissait supposer qu’il avait dérobé cette 103 SP. Illico presto, je m’engageais à la course et me dissimulais au coin de l’immeuble. Le jeune devrait logiquement passer par là, je sentais l’excitation, la montée d’adrénaline. C’était pour ce type de sensation que j’étais entré dans la Grande Maison. Ça ne loupait pas, je l’interpellais sans coup férir. Il s’agissait, certes, d’une petite affaire, mais l’impression était énorme. Je venais d’arrêter mon premier voleur et ne le devais à personne. Sans avoir besoin de parler, nous nous étions tout de suite compris. Il ne s’agissait que d’une énième confrontation de cité. J’y étais aguerri. Il n’avait d’autre choix que de reconnaître avoir volé l’engin et comprenait que je ne le lâcherais pas. Sûr de mon ascendant psychologique, je ne le menottais pas.

Je rentrais fièrement au poste, l’asseyais sur le banc jouxtant le bat-flanc du chef, qui me passait un savon : « il a abandonné son poste, il n’écoute pas les consignes ! ». Conscient d’avoir pris un risque en me lançant, seul, aux trousses du voleur, c’etait le seul moyen que j’avais trouvé pour lui démontrer mes capacités sur le terrain. L’interpellé profitait de ce temps en suspension, pour se lever et courir dans ma direction. Me situant entre lui et la porte de sortie, il m’était impossible de savoir s’il allait me porter un coup. D’un réflexe, je lui assénais un uppercut à la base du menton, il s’effondrait lourdement sur le sol, les bras en croix. Le chef, hors de lui, sortait de son périmètre de sécurité : « mais qu’est-ce qu’il a fait, il ne fera pas carrière, il faut qu’il se calme, qu’il aille me chercher son carnet de stage ! ». Heureusement, il était 14 heures, un inspecteur de police, revenant de sa pause méridienne, était témoin de mon état de relative légitime défense : « c’est bien, jeune, tu as fait le boulot, c’est propre ! ». Mais, il s’adressait à mon chef : « sûr que ce n’est pas à vous que ça arrivera ! ». J’avais le cul entre deux chaises, il fallait que je prenne une position radicale pour m’imposer.

Trois jours plus tard, le grand patron me convoquait, pensant qu’il allait me parler du pays. Difficile d’admettre la situation, alors que j’avais le sentiment d’avoir fait le job. J’étais prêt à prendre mes responsabilités. Après ma rigoureuse présentation, le commissaire m’invitait à m’asseoir. Il s’excusait de ne pas encore m’avoir reçu, puis prenait lecture de mon carnet de scolarité. Je trouvais cela trop scolaire et embarrassant. Je me sentais, d’un côté, représentant de la loi et porteur d’une arme ; de l’autre, un écolier fautif. Ce contexte n’était pas dénué d’ambiguïté. Comment peut-on faire régner l’ordre sur la voie publique, en étant sermonné comme un gosse dans son propre commissariat ? Il me demandait de lui exposer le déroulement de l’affaire et réfléchissait quelques instants, passant à plusieurs reprises la main sur sa barbe, tout en mordillant la branche de ses lunettes : « je n’irai pas par quatre chemins. J’ai besoin d’un gars comme vous à la nuit, il n’y a pas assez d’interpellations dans cette brigade. Je vois que vous avez du tempérament, vous aurez l’occasion d’affirmer vos qualités ». J’étais flatté du revirement de situation et acceptais fièrement cette proposition inattendue. J’enregistrais cette première leçon et allais faire le job comme imaginé, avant mon entrée dans la police, puisqu’il était différemment apprécié selon l’Autorité. D’autant que, raccompagné par le patron, le chef changeait son fusil d’épaule et, en sa présence, me félicitait. Je devais m’adapter aux brusques changements d’orientation.

En attente de mon affectation à la nuit, il me permettait de monter dans le fameux car police-secours. J’y apprenais le métier. Entre les différends de voisinage, la viande saoule, les bagarres, les insultes, les accidents de la circulation, les découvertes cadavres, les contraventions, l’activité ne manquait pas. Si nous devions être pluridisciplinaires, des spécialités se dégageaient. Pour les conflits de voisinage ou familiaux, black-jack, un vieux sous-brigadier, n’avait pas son pareil, alors que j’avais tendance à intervenir trop strictement. Avec sa tête de bon père de famille, bedonnant, il faisait son petit numéro, mains dans les poches, vareuse déboutonnée, d’un ton apaisant : « alors mes enfants, que se passe-t-il ? Vous feriez mieux de boire un coup entre voisins », ou, pour les couples : « ça s’arrangera sur l’oreiller ». Il savait faire retomber la pression : « tu as vu, p’tit, faut jamais s’énerver, sinon les gens se liguent contre toi ». Il avait raison. Les spécialistes de la viande saoule étaient Dudu, le ch’ti, et Casque à pointe, de l’Est, qui avaient un petit penchant et savaient s’y prendre avec leurs homologues. Pour les bagarres, c’était moi, lorsqu’il n’y avait de place à la discussion, avantagé d’une trentaine d’années de moins que mes collègues et par la pratique de sports de combat. Je me spécialisais dans les découvertes cadavres. S’il s’agissait le plus souvent de morts naturelles, je respectais les fondamentaux pour ne pas passer à côté d’un homicide, la technique de l’entonnoir. Les accidents de la circulation étaient traités par Iglesias et la Belle. Le roi du code de la route et la reine du plan, pas ma tasse de thé.

Je me souviens d’un accident qui me hante toujours. Requis sur la N6 à Villeneuve-St-Georges pour réguler la circulation, à la suite d’un frontal entre deux voitures, une mère s’adressait à moi, en pleurs, inquiète de ne pas voir son fils. Je lui répondais qu’aucun enfant ne semblait en cause dans l’accident. Elle restait spectatrice de la désincarcération. L’intervention des sapeurs-pompiers était rendue délicate par les véhicules en feu. Trente minutes plus tard, le remorqueur dégageant une première voiture, je constatais une masse noirâtre sous le pare-choc. Je comprenais qu’il s’agissait du petit garçon de 6 ans, dont la mère observait la scène. Nos regards se croisaient. Elle explosait, me traitant de menteur, d’assassin, me donnant des coups sur le torse. Cette sensation d’impuissance était terrible, la vision du corps calciné du petit, une horreur. Avec le recul, je crois que c’est la seule fois de ma carrière où je n’ai pas su réagir. Heureusement, les badauds avaient volé à ma rescousse. Cette image du cadavre et celle de la souffrance de sa mère ne m’ont jamais quitté. C’est aussi ça le metier, le policier doit vivre avec ces horreurs.

J’apprenais sur le tas, m’adaptant à toutes les situations. J’analysais le comportement des gens et celui de ma hiérarchie. Nous étions toujours dans l’urgence. Les usagers nous félicitaient rarement, plus enclins à nous détester. Je ne comprenais pas toujours les réactions de la hiérarchie, j’avais l’impression d’être en décalage. Je me souviens de l’appel d’un inspecteur de police, pris à partie par trois individus dans un centre commercial. Forts du signalement, nous les ramenions dans son bureau. Mes deux collègues hésitants, je prenais les choses en main et les forçais à nous suivre manu militari. Les jeunes lui manquant encore de respect, j’en attrapais deux par leur col et les obligeais à s’excuser. Il n’initiait pas de procédure, mais me reprochait mon intervention trop énergique. Il m’avertissait des risques que j’encourais avec les jeunes de cité, si je ne changeais pas mon approche. « Force doit rester à la loi, Monsieur l’Inspecteur. Sauf votre respect, c’est bien vous qui étiez importuné par eux ! ». Je me payais le culot de lui faire remarquer qu’il avait fait preuve de faiblesse : « je connais leur comportement, il faut leur montrer les limites pour qu’ils nous respectent. Je vais aller leur parler, vous verrez que je n’aurai pas de problème ».

La complexité du métier de policier se confirmait, quasiment personne n’était satisfait de notre travail, que ce soient les usagers ou notre hiérarchie. Il fallait accepter ce sentiment de rejet. Gamin, respectueux, voire craintif de la police, je ne pouvais imaginer cet état de fait. Mais rien ne m’arrêterait. Je gardais l’idée pour laquelle je voulais exercer, la lutte contre la délinquance, chasser le bandit, comme l’on dit dans le jargon policier. Mon heure venait, j’étais affecté à la brigade de nuit, comme promis par mon patron.

Juste le temps de faire un rapide constat sur mon petit vécu. Ma prise de fonction dans ce premier commissariat se révélait chaotique, puisque sorti de l’École de police de Reims, le 31 mai, jour du choix des postes, je devais prendre mon service en région parisienne, le 9 juin. Impossible de trouver un logement en si peu de temps pour ma petite famille. Un fonctionnaire de mon nouveau lieu d’affectation m’avait assuré qu’un logement m’était réservé. Je n’ai jamais pu l’identifier. Rien n’était prévu, ni même mon arrivée. Vous êtes parachuté dans l’urgence, de province à Paris, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, sans expérience, sans logistique. À défaut, j’étais logé à l’hôtel le Grand Val à Sucy-en-Brie. Mes moyens ne m’avaient permis que d’y passer trois nuits ; les deux suivantes étaient moins confortables dans ma 104. Des jeunes du quartier avaient repéré le manège et m’avaient cassé les vitres.

J’avais d’autres retours de collègues de promo. L’un avait pété un boulon en tirant des coups de feu en l’air, une nuit, à Créteil ; un autre, désabusé, avait parqué sa caravane et sa famille au centre de formation, leur coûtant un retard de titularisation. D’autres devaient se faire discrets dans les foyers de travailleurs. Au sixième jour, je rendais ma carte de pêche et rentrais, dépité, à Reims. Finalement, on me logeait à la cité de la Seimaroise à Limeil-Brevannes, avec mes futurs clients. J’avais été contraint de bluffer d’entrée, juste pour trouver un toit. Imaginez le niveau de motivation et de sérénité des 1200 néo-policiers parisiens, natifs de province, embourbés dans les tracas administratifs et la précarité, au lieu d’assurer sereinement votre sécurité. Notre salaire mensuel s’élevait, si je puis dire, à 5800 francs (880 euros). Nous habitions des zones abordables au loyer d’environ 2600 francs (400 euros).

Souvenez-vous du trio du centre commercial. Alors que je me rendais au boulot, je les voyais entrer dans mon hall d’immeuble du 3, rue d’Aquitaine. Persuadé de représailles envers ma famille, je revenais sur mes pas et braquais mon arme sur la tempe de l’un d’eux. Ils étaient tétanisés et m’expliquaient qu’ils connaissaient mon domicile au rez-de-chaussée, et qu’ils rendaient visite au voisin du dessus. Je m’en excusais et ce sont eux qui me raisonnaient. Que ce serait-il passé si ça n’avait pas été le cas ?

Mes conditions d’arrivée m’avaient rendu nerveux, comme la plupart des nouveaux policiers « affectés » à Paris. Le positionnement de ma hiérarchie était ambigu et nous donnait l’impression d’être des pions, des matricules ; d’ailleurs, l’emploi du il, par le chef, imageait ce sentiment impersonnel. Le policier se sent toujours observé, que ce soit sur le terrain ou dans ses murs. Il n’y a pas de place au relâchement, aucun caisson de décompression. S’il est en droit de s’attendre à de la tension sur le terrain, il devrait pouvoir baisser la garde dans sa propre maison. Parfois, les médias évoquent une bavure ou autre affaire de ce genre. Beaucoup de policiers sont à bout, il ne faut pas s’étonner de réactions parfois disproportionnées. Je n’avais reçu de retour positif, si ce n’est de l’apprenti boulanger à qui j’avais restitué le fameux 103 : « merci Monsieur, sans ma mobylette, je perdais mon boulot ». Ce remerciement n’avait pas de prix. J’avais servi à quelqu’un. J’espérais, qu’à la nuit, la pression de la Grande Maison serait moindre. Fin 1986, 23 heures 30, je prenais mon service. La vingtaine de collègues m’observait attentivement, la moyenne d’âge avoisinait les 50 ans. C’était plutôt surprenant, l’accueil n’était pas chaleureux, pourtant j’avais naïvement et humblement le sentiment de venir aider.

Plus de clarté la nuit ?

Alignés en rang d’oignons, face au chef et ses deux brigadiers, chacun répondait à l’appel de son nom. J’étais le dernier appelé. Les deux imposantes mains posées sur le comptoir, le chef de brigade, Rolf, s’adressait à moi : « je ne voulais pas de jeune à la nuit, surtout un stagiaire, je veux que vous le sachiez, c’est le patron qui vous a affecté, pas moi. Et je vous previens, ce qui se passe à la nuit, reste à la nuit ! ». Je le regardais sans broncher, il espérait une réponse, je ne tombais pas dans le piège, du moins pour le moment. « Et vous n’êtes pas aligné, vos pieds dépassent des joints du carrelage ! ». Les phrases de mon père me résonnaient en tête : « honneur, dignité ». On chasse le naturel, il revient au galop. « Ce ne sont pas des façons de m’accueillir, je respecte les gens, vous devez me respecter ! ». J’aurais dû en rester là, mais... : « et si ce sont les joints du carrelage qui sont mal faits ? ». C’était plus fort que moi, le petit gars de cité resurgissait. Le chef retirait lentement ses lunettes demi-lune, dans un silence de cathédrale. « Messieurs, rompez les rangs, le jeune, tu viens dans le bocal ! ». C’était le nom du bureau des gradés, interdit à la troupe. J’y entrais, déterminé à ne pas me laisser faire, quoi qu’il m’en coûte. « Jeune, tu ne peux pas répondre ainsi, tu commences mal, le patron ici c’est moi ». Mais je persistais et signais, persuadé qu’il avait eu tort. Je lui coupais la parole devant les deux bricards médusés : « le Chef c’est vous, je ne le conteste pas, mais le respect doit être réciproque. Le patron sur le terrain, devant le danger, ça sera moi et vous saurez compter sur moi. Je n’ai pas peur d’affronter les situations qui me seront opposées. Le commissaire m’a proposé ce poste pour faire des interpellations, je m’y emploierai, mon engagement sera total ! ». « Jeune, la nuit tous les chats sont gris, tu vas devoir nous montrer ce que tu sais faire ». Il m’ordonnait sèchement de prendre mon service, je retrouvais mes collègues devant le poste. Un sous-brigadier, surnommé Achta Minga, il avait un toc et terminait toujours ses phrases par cette expression, s’adressait à moi : « personne n’a jamais osé lui parler ainsi, mais fais gaffe, il ne te loupera pas ! », je lui répondais que la peur n’évitait pas le danger.

Mes premières interpellations allaient bon train : voleurs de voiture, cambrioleurs, dealeurs. Le commissaire Jean-Paul Lemesle rendait de plus en plus souvent visite à la brigade de nuit. Le nombre d’interpellés augmentait exponentiellement, d’autant qu’il m’autorisait à utiliser un véhicule banalisé pour être plus discret. Les rapports avec mon chef s’amélioraient, je surprenais dans son regard comme une fierté, lorsque je ramenais les bandits au poste. Il portait désormais un oeil paternel sur moi. Je pense que la difficulté du métier, alliée à l’absence d’enfant dans son couple, le rendait agressif. Je m’apercevais que c’était un bon gars, proche de ses hommes. Il me félicitait de plus en plus, mais me conseillait de limiter les risques. Les collègues lui racontaient que j’étais très dur sur le terrain, que je ne lâchais jamais rien, que les jeunes des quartiers commençaient à me respecter, mais que parfois je m’engageais trop. Les collègues ne me balançaient pas, car la solidarité régnait à l’époque. Mais ils craignaient pour ma sécurité, j’étais le petit de la brigade, j’allais au charbon pour eux, ils me surnommaient frappe qu’un coup, toujours dans le respect des règles. La nuit, il fallait être efficace. Ça faisait sourire le chef : « vous me rappelez moi à votre âge ». Le travail de nuit me permettait d’améliorer ma situation financière. Je dois vous avouer que j’étais contraint d’arrondir les fins de mois avec des petits boulots. Je savais ne pas en avoir le droit, je n’avais d’autres solutions. Un an plus tard, ma femme travaillait et j’élevais ma fille, la journée. La fatigue devenait plus physique que nerveuse.

Première grosse sensation et passage de témoin.

Un soir, le chef s’adressait à moi sur un ton prévenant : « Fais attention à toi, Pascal !». Je me retournais, il ne m’avait jamais appelé par mon prénom. Le message confirmait mon pressentiment. Cette nuit allait être particulière. Comme lui, je ressentais cette saisissante sensation : « je sais Rolf, mais tu m’as binômé avec Neness, il ne peut rien m’arriver ». C’était la première fois que j’appelais le chef par son prenom. Il m’avait adopté, malgré mon caractère bien trempé, pas plus que le sien, finalement. On a parfois des intuitions bizarres dans ce métier, sans pouvoir les définir. Ça ne s’explique pas, ça se vit.

Cette nuit de juin 87 était anormalement calme sur le département. Neness et moi patrouillions depuis 23 heures 30, mais rien à se mettre sous la dent, ce qui l’agaçait. Il voulait rentrer au poste à 5 heures 15. Je lui demandais de faire un dernier tour aux environs de la gare RER de Sucy-en-Brie. Aux abords du site, j’apercevais deux individus au comportement patibulaire. Nous garions le véhicule derrière le square et progressions discrètement à pieds et en tenaille. Surpris, les deux jeunes de mon âge faisaient mine de partir. « Police, que faites-vous là ? », tout en me dirigeant vers un attaché-case posé sur un banc. A l’intérieur se trouvaient des autoradios volés. L’un des deux, que j’appellerai Tavares, braquait une arme de poing dans ma direction et saisissait Neness par le cou. L’autre se trouvait hors de mon champ de vision. En une fraction de seconde tout basculait ! Je ressentais cette étonnante sensation d’irréel. L’adrénaline était à son comble. Je réagissais d’instinct, me décalais pour réduire l’angle de tir de Tavares, tout en dégainant mon arme. Je ne pouvais tirer au risque de descendre mon équipier. Sachant le deuxième individu derrière moi, je me retournais et lui assénais un violent coup de crosse sur le crâne, qui le faisait chuter au sol. S’il avait été armé, je pense que je ne serais plus là pour vous raconter cette affaire. Le premier individu hors d’état de nuire, restait à neutraliser son acolyte armé. Comme enseigné à l’école de police, je faisais signe à Neness de se laisser tomber pour ouvrir le feu, mais il demeurait sans réaction. Il fallait trouver tout de suite la solution pour ne pas se faire descendre. Le contexte n’était pas favorable au tir, sans mettre en danger la vie de mon collègue.

Gamin, j’avais déjà vécu une scène similaire dans ma cité, sans arme, mais face à un plus grand, plus fort que moi. J’étais acculé dans mes derniers retranchements et devais m’en sortir. Sinon pas de retour à la maison, le statut de perdant ne faisant pas partie du vocabulaire de mon père. Ce jour-là, j’avais fait croire à mon adversaire qu’il y avait quelqu’un derrière lui. Lorsqu’il s’était retourné, je lui avais assené un violent coup de poing. Je rentrais chez moi en vainqueur pour la plus grande fierté de mon père, un ancien des forces spéciales.