Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

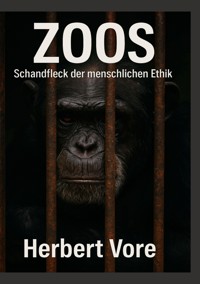

Blut im Wasser ist eine schonungslose Anklage gegen die Gefangenschaft von Orcas, Delfinen, Haien und anderen Großfischen in Menschenhand. Herbert Vore deckt auf, was die glitzernden Fassaden von Delfinarien, Meeresaquarien und Showarenen verbergen: gebrochene Körper, zerstörte Familienverbände und ein System, das keinen Ausweg lässt. Mit eindringlichen Reportagen, wahren Fallbeispielen und einer messerscharfen Analyse zeigt dieses Buch die Mechanismen der Unterhaltungsindustrie und wie Politik, Lobbyismus und gesellschaftliche Gewöhnung das Leiden am Leben halten. Es berichtet von aktuellen Skandalen wie den in Frankreich zurückgelassenen Orcas, gibt Einblick in den psychischen Zusammenbruch von Tieren in Gefangenschaft und legt offen, wie diese Form der Haltung nicht nur Leben zerstört, sondern auch unseren moralischen Kompass. Blut im Wasser ist kein neutraler Bericht, sondern ein Weckruf. Es fordert nichts weniger als das Ende dieser Industrie und zeigt Wege, wie eine Zukunft jenseits der Beckenwände aussehen kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 109

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kapitel 1 Wasser ohne Horizont

Kapitel 2 – Die Sprache der Tiefe

Kapitel 3 – Kreise und Kanten

Kapitel 4 – Zähne, Haut, Organe

Kapitel 5 – Familie und Verlust

Kapitel 6 Antibes Die Zurückgelassenen

Kapitel 7 – Antibes Die Toten vor dem Tor

Kapitel 8 – Kanada Die Einsamste der Welt

Kapitel 9 – Miami Die unerfüllte Verlegung

Kapitel 10 – Orlando Der bekannteste Gefangene

Kapitel 11 – Japan Die Verlassene im geschlossenen Park

Kapitel 12 – Arizona Vier Tote in zwei Jahren

Kapitel 13 – Lieferketten der Schande

Kapitel 14 – Walhaie im Schaubecken

Kapitel 15 – Weiße Haie im Aquarium

Kapitel 16 – Thunfische, Mondfische und andere Hochleistungsschwimmer

Kapitel 17 – Gefangenschaftsgeburten – ein Kreislauf ohne Ausweg

Kapitel 18 Zurückgelassen im Beton

Kapitel 19 Das stille Gefängnis im Lärm der Besucher

Kapitel 20 – Die Rückkehr ins Meer: Mythos und Möglichkeit

Kapitel 21 – Das Geschäft mit dem Gefängnis

Kapitel 22 – Die verschwiegenen Todesfälle

Kapitel 23 – Psychologie der Gefangenschaft

Kapitel 24 – Die große Lüge der „Rettung“

Kapitel 25 – Die stille Macht der Lobbyisten

Kapitel 26 – Stimmen der Veränderung

Kapitel 27 – Der Preis des Schweigens

Kapitel 28 – Die Illusion des Artenschutzes

Kapitel 29 – Jenseits der Beckenwände

Kapitel 30 – Kein Zurück zum Schweigen

Vorwort

Dieses Buch ist kein neutraler Bericht.

Es ist eine Anklage.

Eine Anklage gegen ein System, das seit Jahrzehnten die Schönheit und Intelligenz von Orcas, Delfinen, Haien und großen Fischen in Betonbecken einsperrt – und es uns als „Bildung“ verkauft. Es ist eine Abrechnung mit einer Industrie, die Familienverbände zerstört, Individuen bricht und ganze Lebensgeschichten auslöscht, nur um Tickets zu verkaufen und den Schein einer heilen Unterwasserwelt aufrechtzuerhalten.

Ich schreibe diese Zeilen als Herbert Vore, nicht als distanzierter Beobachter, sondern als jemand, der die Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommt: ein Orca, der apathisch im Wasser schwebt, weil sein Rücken zu wund ist, um sich zu bewegen; Delfine, die mit Chemikalien vollgepumpt werden, um ihre Stresssymptome zu unterdrücken; Haie, die in engen Becken stumpf ihre Runden ziehen, bis sie an Erschöpfung sterben.

Es gibt reale Fälle, die in ihrer Grausamkeit kaum zu fassen sind: Orcas, die in Frankreich einfach in ihren Tanks zurückgelassen wurden, nachdem die Regierung Shows verboten hat. Delfine in Japan, deren „Lächeln“ die Zuschauer für Freude halten, obwohl es nichts anderes ist als die starre Anatomie ihres Gesichts. Haie in Aquarien, die nicht einmal genug Platz haben, um einmal richtig zu wenden.

Die Betreiber dieser Gefängnisse arbeiten mit zwei mächtigen Werkzeugen: erstens mit der Verschleierung der Wahrheit – sie zeigen nur, was glänzt, und verbergen, was zerbricht; zweitens mit der Gewöhnung – sie lassen uns glauben, dass diese Form der Haltung normal sei, dass wir es so schon immer getan hätten und dass es keine Alternative gebe.

Doch es gibt Alternativen. Sie beginnen mit der Erkenntnis, dass kein Lebewesen in Gefangenschaft artgerecht leben kann, wenn es kilometerweite Reviere braucht, komplexe soziale Strukturen pflegt und auf Umweltreize angewiesen ist, die kein Tank der Welt nachbilden kann. Sie setzen voraus, dass wir als Gesellschaft den Mut haben, unsere Fehler zu sehen – und zu korrigieren.

Dieses Buch wird Sie durch die Hintertüren dieser Industrie führen. Es wird von der Oberfläche der Werbebilder in die Tiefe der Becken tauchen. Es wird zeigen, wie die Tiere leiden, wie das System funktioniert und welche Kräfte es am Leben halten. Es wird aber auch Wege aufzeigen, wie wir diese Ära beenden können – und warum wir es tun müssen.

Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie vielleicht wütend, vielleicht traurig. Aber genau das ist der Punkt: Gleichgültigkeit ist der Sauerstoff dieses Systems. Entziehen wir ihm diesen Sauerstoff, ersticken seine Lügen – und geben den Meeren ihre Stimmen zurück.

Kapitel 1 Wasser ohne Horizont

Das Meer beginnt nicht an der Wasseroberfläche. Es beginnt in den Körpern derer, die darin leben. Ein Ozean ist mehr als Salz und Tiefe. Er ist eine Karte aus Druck und Temperatur, aus Strömungen, Geräuschen, Magnetlinien und Gerüchen, die ein Leben lang gelesen und fortgeschrieben wird. Wer einen Orca, einen Delfin, einen Hai oder einen schnellen Hochseefisch in ein Becken setzt, nimmt ihm nicht nur Fläche. Er löscht ihm die Karte. Was bleibt, ist Wasser ohne Horizont. Ein Raum, der nichts erzählt, weil er nirgends hinführt.

Orcas und Delfine sprechen und sehen mit Schall. Ihr Klick ist ein ausgestreckter Arm, der die Welt abtastet. In der offenen Tiefe kehrt dieses Echo als Landschaft zurück:

Fels, Sand, Fischkörper, Eis, die dichte Wand eines Schwarms, die hohle Kammer eines Fjords. Beton antwortet anders. Er antwortet sofort, stumpf und von überall. Die Halle mischt die Echos, lässt sie kreisen, zerschneidet sie an Kanten. Aus einer topografischen Erzählung wird ein akustisches Spiegelkabinett. Das Tier lernt, die Lautstärke zu drosseln, um den Lärm zu ertragen, und verliert dabei genau das Werkzeug, mit dem es jagt, spielt, lernt, sich orientiert und mit den Seinen verbunden bleibt.

Haie schreiben ihre Karten wiederum mit Feldern, die wir kaum wahrnehmen. Ihre Elektrorezeptoren lesen Impulse, die ein verletzter Fisch, ein kriechender Krebs, ein zuckender Muskel abgibt. In einem Becken mit Pumpen, Belüftern, Kabeln, Lampen und versteckten Zuleitungen ist das Grundrauschen ein Dauerton. Die Sprache der Nahrung und der Ferne geht unter im Sirren der Infrastruktur.

In dieser Kulisse ist Jagd kein Könnensakt mehr, sondern Fütterung zur Uhrzeit.

Das Becken ersetzt die Geographie des Weitens mit dem Zwang zum Kreis. Ein Orca, der in der Natur hunderte Meter in einem Atemzug schnellt, prallt in der Anlage auf den Wendekreis der Architektur. Hochseefische, die für Geschwindigkeit gebaut sind, müssen abbremsen, bevor ihr Körper überhaupt die eigene Eleganz spürt. Der Kreis wird zur Choreographie, erst als Training, dann als Automatismus. Wo in der Natur Weg und Zeit ineinandergreifen, werden in der Anlage Weg und Zeit voneinander getrennt. Weg ist nicht mehr Bewegung durch eine Welt, sondern Wiederholung im selben Bild. Zeit ist nicht mehr Rhythmus der Gezeiten, sondern der Plan des Personals.

Monotonie ist keine ästhetische Kategorie, sondern ein physiologischer Stressor. Wer jeden Tag denselben Reiz bekommt, verbraucht für denselben Reiz immer mehr innere Mittel, ihn zu ertragen. Das nennt man Last der Anpassung. Es senkt Abwehrkräfte, stört Heilungsprozesse, kippt Verhalten in Apathie oder Aggression. Der Körper antwortet auf das falsche Leben mit den richtigen Signalen: unruhiger Schlaf, erhöhte Erregung, Reizbarkeit, später Trägheit. Das Becken macht die Tiere nicht nur stiller. Es macht sie älter, als sie sein müssten.

Man nennt das Management gern Fürsorge. Doch Fürsorge, die vor allem die Folgen einer Umgebung repariert, statt die Umgebung zu verändern, ist nur ein anderes Wort für Verwaltung der Schäden. Wenn Zähne an Metall reiben, weil nichts anderes dem Drang entgegensteht, Energie loszuwerden, dann werden sie behandelt und nicht die Ursache. Wenn sich Hautprobleme häufen, wird das Wasser reduziert auf eine Zahl an freien Reststoffen und Keimen, statt auf die Art, wie es fließt und klingt. Wenn Aggressionen zwischen zusammengewürfelten Individuen eskalieren, ordnet man die Gruppen neu, statt die Logik zu verlassen, die sie erst zusammengeführt hat. So entsteht ein Alltag der Korrekturen, in dem jedes Pflaster als Lösung verkauft wird.

Es wird oft gesagt, die Tiere seien hier sicher. Das Meer sei hart. In der Aussage steckt eine Verwechslung. Sicherheit meint nicht Leben ohne Risiko, sondern Leben mit Kontrolle über das eigene Risiko. Der Unterschied ist entscheidend. Ein freilebender Delfin, der entscheidet, in eine Bucht zu schwimmen, nimmt ein Risiko, um etwas zu erreichen. Ein Tier im Becken erlebt Risiko ohne Entscheidung: Krankheitskeime, die sich leichter ausbreiten, Verletzungen an Kanten und Gittern, Zusammenstöße in engen Radien, plötzliche Reize aus dem Publikum, die sich nicht vermeiden lassen. Sicherheit als Slogan ersetzt Freiheit als Zustand und erklärt den Preis nicht.

Die soziale Welt der Meeresriesen ist nicht Beiwerk, sie ist Fundament. Orcas wachsen in Familienverbänden auf, die Sprachen sprechen, die man Dialekte nennen kann. Delfine lernen Jagdtechniken, die nur in ihrer Gruppe so ausgeführt werden. Haie kennen saisonale Sammelplätze, an denen Geschlechtsreife, Paarung oder Nahrung in einer feinen Abfolge zusammenfallen. Das Becken behandelt diese Kulturen wie Hardware, die sich ausbauen und neu zusammensetzen lässt. Es entstehen Zwangsgemeinschaften aus Tieren, die sich in der Wildnis nie getroffen hätten, in Altersabständen, die es so nicht gäbe, mit Rangordnungen, die aus Platzangst und Futterlogik geboren sind. Wo in Freiheit Kultur trägt, wird in der Anlage Kultur zur Quelle von Konflikt.

Die Pädagogik, die man an die Glaswand schreibt, verwechselt Nähe mit Wissen. Ein Kind, das eine Flosse in zwei Metern Distanz sieht, lernt, dass Nähe machbar ist, nicht, was dieses Wesen braucht. Es lernt eine Pose, nicht ein Verhalten. Es lernt ein Kunststück, nicht eine Strategie. Der Pfiff, der den Sprung auslöst, ersetzt die Erzählung, wie ein Körper mit Strömung arbeitet, wie Gruppen jagen, wie Laut und Echo zu einem Plan werden. Auf diese Weise wird das Becken zur Bühne, auf der Biologie zu einer Liste abrufbarer Abläufe schrumpft. Bildung wäre, die unsichtbaren Karten zu zeigen, die die Tiere im Kopf tragen, nicht die Tricks, die sie unter Aufsicht ausführen.

Licht ist in der Anlage eine Schaltung, nicht der Verlauf eines Tages. Das hat Folgen. Viele Meeresbewohner leben mit inneren Uhren, die auf Licht und Dunkelheit, auf Temperatur und Nahrung reagieren. Wenn Lichtzeiten nicht stimmen, schlafen Tiere ohne Tiefe, ruhen unruhig, werden in Momenten geweckt, in denen sie in der Natur abtauchen würden. Orcas und Delfine schlafen mit halbem Gehirn.

In einer Halle, in der Reize nie ganz abreißen, bleibt auch der Schlaf ein aufgespaltener Dienst, kein geschenkter Zustand. Müdigkeit ist nicht nur Mangel an Energie. Sie ist ein Mangel an Welt, die von selbst zur Ruhe kommt.

Wasserqualität ist mehr als die Summe aus pH, Chlorrest und Nitrat. Es ist die Bewegungsform des Mediums. In der offenen See trägt Wasser Körper wie ein Gespräch, das von überall kommt.

Im Becken wird Strömung zur Maschine. Sie drückt, saugt, wirbelt, stoppt. Ein Körper, der für große Radien und laminare Geschwindigkeiten gebaut ist, reibt an den künstlichen Wirbeln, die Pumpen erzeugen. Das ist kein Katastrophenszenario. Es ist eine permanente kleine Abweichung. Aber die Summe kleiner Abweichungen ist ein anderes Leben.

Wer diese Unterschiede für Kleinigkeiten hält, unterschätzt, wie sehr Lernen und Wohlbefinden auf Übereinstimmung beruhen. Ein Tier lebt dann gut, wenn seine Erwartungen an die Umgebung regelmäßig erfüllt werden. Nicht, weil die Umgebung berechenbar wie ein Plan ist, sondern weil sie verlässlich wie eine Landschaft ist. Ein Fjord antwortet auf Geräusch mit Echo, das ihm eigen ist. Ein Becken antwortet mit Echo, das der Halle eigen ist. Ein offener Ozean antwortet auf Bewegung mit Raum.

Ein Becken antwortet mit Kreis. Diese Diskrepanzen reißen nicht sofort Wunden. Sie legen erst feine Risse, dann Linien, schließlich Brüche.

Das Gegenteil von Folter ist nicht Verpflegung. Das Gegenteil von Folter ist Freiheit. Freiheit heißt bei Meeresriesen nicht Romantik, sondern Parameter. Tiefe, in der man sinken kann, ohne aufzuschlagen. Radius, in dem man wenden kann, ohne zu stocken. Strecke, die man zurücklegt, ohne zu zählen. Klang, der Welt liefert, statt Wände. Sozialität, die an Herkunft, Dialekt und Erfahrung anknüpft, statt an freie Beckenplätze.

Nahrung, die Verhalten abruft, statt Verhalten abkauft. Wenn man diese Parameter auflistet, sieht man, dass sie sich nicht addieren lassen, um den Ozean zu imitieren. Man kann Tiefe nicht gegen Bildschirme tauschen. Man kann Radius nicht durch Häufigkeit ersetzen. Man kann Kultur nicht importieren, wenn man Familien getrennt hat.

Dieses Kapitel ist kein Urteil, sondern eine Diagnose. Es benennt die Mechanik, die aus Wasser einen Raum ohne Erzählung macht. In den folgenden Kapiteln werden wir sehen, wie der Körper darauf antwortet, in Zähnen, Haut und Organen. Wir werden beobachten, wie Verhalten kippt, wenn es nichts mehr zu erzählen hat. Wir werden die Fallakten lesen, in denen die Chronik des Systems als Liste von Einzelfällen verschleiert ist.

Und wir werden am Ende einen Weg aus diesem Raum skizzieren, der nicht in die nächste, etwas größere Halle führt, sondern zurück in eine Welt, die wieder Karten schreibt.

Bis dahin genügt ein einfacher Test, um das Wesen der Gefangenschaft zu prüfen. Er lautet nicht, ob ein Tier frisst, überlebt oder springt. Der Test lautet, ob ein Tier aus eigenem Antrieb dorthin schwimmen würde, wo es lebt, wenn es könnte. Das Becken besteht diesen Test nicht. Der Ozean besteht ihn jeden Tag.

Kapitel 2 – Die Sprache der Tiefe

Das Meer ist kein stiller Ort. Unter der Oberfläche liegt eine akustische Welt, dichter und vielfältiger als alles, was wir an Land kennen. Für Orcas und Delfine ist Schall nicht nur ein Mittel zur Verständigung – er ist Orientierung, Jagdtechnik, soziale Bindung, kulturelle Überlieferung. Für Haie und viele Großfische kommen andere Sinneswelten hinzu: feine elektrische Signale, Druckwellen, Temperaturgradienten, die sich über Kilometer ziehen. Diese Sprache der Tiefe ist kein Zusatz, sie ist das Fundament des Überlebens.

In der Natur gleitet ein Orca durch Wasser, sendet Klicks aus, und das Echo kehrt mit einer Geschichte zurück: Dort vorne, zweihundert Meter entfernt, zieht ein Schwarm Heringe. Unter ihm, zehn Meter tiefer, fällt der Grund ab. Links bricht eine Welle gegen Fels, und hinter dem Fels steht ein anderer Orca. Die Echos sind so differenziert, dass selbst Herzschläge anderer Tiere als feine