Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

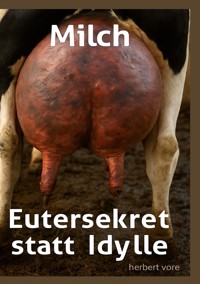

Dieses Buch trägt den schlichten Titel Milch und nimmt doch einen radikal klaren Blick ein. Es nennt das Produkt beim biologischen Namen Eutersekret und löst damit die alte Werbeidylle auf. Aus der Perspektive von Tier, Mensch und Umwelt erzählt es faktenbasiert, prägnant und zugleich menschlich, was im Stall, in der Molkerei, auf dem Acker und im Gesetz tatsächlich geschieht. Das Buch erklärt die Logik hinter Trächtigkeit, Kälbertrennung, Hochleistungszucht und Krankheitsmustern. Es zeigt, wie Methan, Ammoniak und Nitrat entstehen und warum viele Milchregionen mit Wasser und Artenvielfalt ringen. Es ordnet Gesundheitsfragen nüchtern ein, von Laktose bis Fettqualität und Wachstumssignalen, und zeigt, wie alle relevanten Nährstoffe ohne Eutersekret zuverlässig gedeckt werden können. Milch verbindet Analyse und Praxis. Es macht verständlich, wie Lobby, Sprache und Etiketten unsere Wahrnehmung lenken, warum Skandale keine Ausrutscher sind, und wie öffentliche Gelder Strukturen festigen oder verändern. Vor allem liefert es alltagstaugliche Lösungen für Haushalt, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Wer lesen will, wie der Cappuccino mit Hafer oder Soja gelingt, wie cremige Saucen ohne tierisches Sekret funktionieren, wie pflanzliche Fermente schmecken und wie man Etiketten klug liest, findet hier eine Handreichung. Wer Strukturen umbauen will, findet eine Roadmap mit klaren Zielen, Messgrößen und Werkzeugen für Politik, Verwaltung, Handel und Betriebe. Milch ist kein Pamphlet, sondern ein Handbuch der Ehrlichkeit. Es verteufelt niemanden und verklärt nichts. Es zeigt, wie Genuss, Gesundheit und Respekt zusammengehen können, wenn Sprache präzise wird, Kompetenzen wachsen und öffentliche Gelder öffentliche Leistungen kaufen. Der rote Faden lautet einfach und konsequent. Weniger Eutersekret, mehr Wahrheit, bessere Alternativen. In dieser Ordnung verliert die alte Kulisse ihren Zauber und macht Platz für Entscheidungen, die heute möglich und morgen normal sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 182

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Warum darf Scheuermilch eigentlich noch Scheuermilch heißen,

obwohl dort offensichtlich kein Andreas Scheuer drin ist.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kapitel 1 Eutersekret statt Idylle

Kapitel 2 Biologie Bindung Geburt

Kapitel 3 Produktionslogik der Milchkuh

Kapitel 4 Krankheitsmuster der Hochleistung

Kapitel 5 Kälberökonomie und Überschuss

Kapitel 6 Fütterung Spurenelemente Zusätze

Kapitel 7 Globale Lieferketten und Soja

Kapitel 8 Stallräume Technik Automatisierung

Kapitel 9 Antibiotika Resistenz Kontrolle

Kapitel 10 Lebensmittelsicherheit vom Stall bis ins Kühlregal

Kapitel 11 Klima Methan Gülle Ammoniak

Kapitel 12 Landnutzung und Biodiversität

Kapitel 13 Wasser Nitrat und Grundwasser

Kapitel 14 Umwandlungsverluste und Effizienz

Kapitel 15 Gesundheit des Menschen: die Grundlagen

Kapitel 16 Krebsrisiken und mögliche Schutzeffekte

Kapitel 17 Nährstoffvergleich mit Alternativen

Kapitel 18 Kulturgeschichte und Prägung

Kapitel 19 Ökonomie des Liters

Kapitel 20 Öffentliche Gelder und Programme

Kapitel 21 Sprache, Recht – und warum es gut ist, dass Pflanzendrinks nicht „Milch“ heißen

Kapitel 22 Lobby, Netzwerke, Kampagnen

Kapitel 23 Skandale, Strukturen, Wiederholungen.

Kapitel 24 Praxisleitfaden: Vom Kühlschrank bis zur Kantine

Kapitel 25 Ernährungsmythen, kompakt entkräftet

Kapitel 26 Zukunft ohne Kuh: Präzisionsfermentation, pflanzliche Fermente, Kultur der Alternativen

Kapitel 27 Ethik: Tierwürde, Grenzen der Nutzung, Verantwortung

Kapitel 28 Transformationsplan 2035: Politik, Markt, Kultur

Schlusswort

Anhang

Vorwort

Milch, Käse, Joghurt – für viele Menschen sind diese Produkte fester Bestandteil des Alltags. Sie stehen in Kühlschränken, werden in der Werbung als Sinnbild für Gesundheit und Natürlichkeit gepriesen, und kaum jemand hinterfragt, wie sie tatsächlich entstehen. Die Bilder, die uns begegnen, sind sorgfältig ausgewählt: Kühe auf grünen Wiesen, fröhliche Bauern, strahlend weiße Gläser. Doch die Wirklichkeit hinter dieser glatten Oberfläche ist eine andere – und sie ist unbequem.

Dieses Buch räumt mit Mythen auf und zeigt, was die Milchindustrie wirklich bedeutet: für die Tiere, für unsere Umwelt, für unsere Gesundheit – und für die Gesellschaft, die dieses System durch Subventionen, Gesetze und Lobbyarbeit am Laufen hält. Jede Zahl, jede Aussage in diesem Werk basiert auf überprüfbaren, belastbaren Fakten aus wissenschaftlichen Studien, offiziellen Statistiken und anerkannten Institutionen. Polemik braucht es nicht, wenn die Realität so klar für sich spricht.

Die Fakten sind ernüchternd: Milch ist die Muttermilch eines anderen Lebewesens – produziert für dessen Nachwuchs, nicht für uns. Damit sie in industriellem Maßstab verfügbar ist, werden Kälber direkt nach der Geburt von ihren Müttern getrennt, Kühe durch gezielte Zucht zu Hochleistungsmaschinen gemacht und Krankheiten wie Mastitis oder Lahmheit in Kauf genommen. Das Futter für diese Tiere, oft Soja aus Südamerika, steht in direkter Verbindung zur Zerstörung wertvoller Ökosysteme.

Gleichzeitig arbeitet die Milchlobby mit allen Mitteln daran, Kritik zu entschärfen, Begriffe zu schützen und Alternativen kleinzuhalten. Während pflanzliche Drinks nicht „Milch“ heißen dürfen, stört sich niemand an „Scheuermilch“ oder „Sonnenmilch“. Milliarden an Subventionen fließen Jahr für Jahr in eine Branche, die nicht nur ethisch, sondern auch ökologisch und gesundheitlich in der Kritik steht.

Dieses Buch stellt die Fragen, die in der öffentlichen Debatte oft fehlen: Warum halten wir an einer Praxis fest, die Leid erzeugt, Ressourcen verschwendet und unseren Planeten belastet – obwohl es längst gleichwertige, ethisch unproblematische Alternativen gibt? Warum akzeptieren wir Widersprüche, die sich bei näherem Hinsehen als reines Konstrukt wirtschaftlicher Interessen entpuppen?

Die Antwort auf diese Fragen wird nicht jedem gefallen. Aber sie ist notwendig, wenn wir die Zukunft unserer Ernährung, unserer Umwelt und unserer moralischen Werte ernst nehmen wollen.

Dies ist kein Aufruf zu blindem Verzicht, sondern ein Plädoyer für Aufklärung, Verantwortung und bewusste Entscheidungen. Wer diese Seiten liest, soll am Ende nicht sagen können: „Das habe ich nicht gewusst.“

Herbert Vore — Worte für die Stimmlosen —

Kapitel 1 Eutersekret statt Idylle

Milch. Ein schlichtes Wort, weich im Klang, mit Erinnerungen an Kindheit und warme Küche. In Werbespots glänzt es in Gläsern, vor Alpenpanorama und endlosen Wiesen. Dieses Bild ist kein Zufall. Es ist eine sorgfältig gebaute Kulisse, die ein landwirtschaftliches Produkt in eine emotionale Erzählung verwandelt. Damit beginnt das Problem. Wer verstehen will, worüber in diesem Buch gesprochen wird, muss zuerst das Wort ablegen und den Gegenstand sehen. Was im Glas steht, ist ein tierisches Körpersekret, produziert von der Milchdrüse einer Kuh, biologisch bestimmt für ihr neugeborenes Kalb. Nennen wir es beim Namen, ohne Romantik und ohne Beschönigung: Eutersekret.

Diese nüchterne Benennung ist keine Provokation, sondern eine Klärung. Sprache lenkt Wahrnehmung. Das Wort Milch ruft Reinheit und Fürsorge hervor, Eutersekret verweist auf Ursprung und Funktion. Beides bezeichnet dasselbe, doch nur eines öffnet den Blick für die Realität hinter der Kühlschranktür. Das Kalb braucht in den ersten Stunden das Kolostrum der Mutter, die konzentrierte Erstmilch mit Antikörpern. In einer ungestörten Welt bliebe es bei der Mutter, würde trinken, wachsen, Sicherheit und Sozialverhalten lernen. Die industrielle Gestaltung des Vorgangs verfolgt ein anderes Ziel. Sie organisiert Geburt, Trennung, Abfluss und Verarbeitung so, dass das Sekret schnell, gleichmäßig und standardisiert im Tank landet. Diese Logik ist technisch beeindruckend und ethisch anspruchsvoll. Sie ist das Gegenteil der Idylle.

Die Kulturbilder, mit denen wir aufgewachsen sind, verdecken diese Differenz. Es gibt kaum ein Lebensmittel, das stärker über Landschaft, Kindergesichter und Bauernhofnostalgie erzählt wird. Reklame macht aus Ställen Wohnzimmer, aus Melkrobotern freundliche Helfer, aus Hochleistungszucht eine harmlose Tradition. Der Preis dieser Erzählung ist die Ausblendung. Unsichtbar bleiben der Körper der Kuh als Produktionsmittel, der wiederkehrende Zyklus aus Besamung, Trächtigkeit, Geburt, Trennung, Melken und erneuter Trächtigkeit, die technische Optimierung jeder Phase und die betriebswirtschaftliche Bewertung jedes Tiers. Unsichtbar bleibt auch, dass das Produkt nur existiert, weil eine Mutter es für ihren Nachwuchs bildet. Was als Natur inszeniert wird, ist in Wahrheit ein durchkonstruiertes Verfahren.

Es lohnt sich, die Sinne zu schärfen. Geschmack und Ekel sind nicht naturgegeben, sie sind gelernt. Wir halten das Trinken des Sekrets einer anderen Spezies für selbstverständlich, weil uns Sprache, Rituale und Gewohnheiten früh darauf prägen. Das Etikett nimmt dem Sekret die Fremdheit, die Werbung gibt ihm Heimat. Wer einmal den Begriff Eutersekret zulässt, spürt, wie die gewohnte Selbstverständlichkeit zu bröckeln beginnt. Nicht, weil plötzlich etwas Verbotenes im Glas wäre, sondern weil der Abstand zwischen Wort und Wirklichkeit kleiner wird. Diese Irritation ist produktiv. Sie schafft Raum für Fragen, die vorher als erledigt galten.

Die erste Frage betrifft die Biologie. Eutersekret ist präzise auf die Bedürfnisse eines Kalbes ausgelegt. Es enthält Nährstoffe, Enzyme, Hormone und Wachstumsfaktoren, die das schnelle Wachstum eines jungen Wiederkäuers unterstützen. Dass erwachsene Menschen dieses Sekret routinemäßig trinken, ist keine biologische Notwendigkeit, sondern eine kulturelle Entscheidung. Diese Entscheidung hat Folgen. Sie bestimmt, wie Kühe gezüchtet, gefüttert und gehalten werden. Sie bestimmt, wie Kälber aufwachsen, wie Ställe gebaut werden, welche Technik entwickelt und eingesetzt wird, wie Lieferketten aussehen und wie viel Fläche, Wasser und Energie in ein Glas fließen. Sie bestimmt, welche politischen Programme und Förderungen ein System stabilisieren, das ohne ständige Organisation gar nicht existieren könnte.

Die zweite Frage betrifft die Ethik. Wenn ein Produkt nur entsteht, weil eine Bindung unterbrochen und ein Körper auf Leistung getrimmt wird, dann ist die Idylle keine harmlose Übertreibung mehr, sondern ein Schleier. Es geht nicht darum, individuelle Bäuerinnen und Bauern anzuprangern. Es geht um ein System, das aus vielen rationalen Einzelentscheidungen ein Ergebnis formt, das den Tieren wenig Raum lässt und der Umwelt viel abverlangt. Wer die Verantwortung ernst nimmt, muss dieses System als Ganzes betrachten. Dazu gehört auch, die unterschiedlichen Rollen anerkennen. Menschen arbeiten in Schichten, tragen körperliche Last, stehen unter Preisdruck. Kühe tragen die physiologische Last. Kälber tragen die soziale. Die Werbewiese trägt die Illusion.

Die dritte Frage betrifft die Gesundheit und sie ist doppelt. Einerseits geht es um die Tiere, deren Körper die steigenden Leistungen bezahlen. Andererseits geht es um uns, die wir das Produkt konsumieren und es mit Bedeutungen aufladen, die häufig aus Tradition statt aus Evidenz stammen. Daraus folgt kein simples Verbot und keine einfache Erlaubnis. Daraus folgt der Anspruch, zwischen Gewohnheit und Notwendigkeit zu unterscheiden. Wer sich auf Fakten stützt, muss nicht lauter werden. Er muss genauer werden.

Dieses Buch schlägt deshalb eine klare Ordnung vor. Zuerst wird das Verhältnis von Biologie und Produktionslogik beschrieben. Dann folgen die Belastungen, die das System für Tiere erzeugt, die Stoffströme, die es benötigt, und die Umweltwirkungen, die es verursacht. Anschließend geht es um Lebensmittelsicherheit, um Sprache und Recht, um Lobbyarbeit und öffentliche Gelder, um Exportpolitik und Skandalmuster. Ein großer Block gilt der Frage, wie Alternativen funktionieren, ernährungsphysiologisch tragfähig werden und im Alltag bestehen. Am Ende stehen Wege, die politisch und privat gangbar sind, ohne sich in moralischer Pose zu erschöpfen.

Warum dieser Start mit einem Wort und seiner Ablösung. Weil alles an der Sprache hängt. Solange wir Milch sagen und Idylle meinen, bleibt das System unangetastet. Sobald wir Eutersekret sagen und Ursprung meinen, wird die Frage nach Verantwortung sichtbar. Nicht als Anklage, sondern als Einladung. Eine Gesellschaft, die bereit ist, ihre Begriffe zu klären, ist auch bereit, ihre Gewohnheiten zu prüfen. Wer das einmal tut, sieht im Glas nicht mehr nur ein vertrautes Weiß. Er sieht einen Prozess, viele Entscheidungen und die Möglichkeit, ihn anders zu denken.

Kapitel 2 Biologie Bindung Geburt

Eine Geburt beginnt lange bevor das Kalb den ersten Atemzug macht. Wochen zuvor verändert sich der Körper der Kuh leise und zielgerichtet. Das Becken wird beweglicher, das Euter füllt sich, die Bänder geben nach, die Atmung wird tiefer. Kurz vor dem Einsetzen der Wehen zieht sie sich oft an einen ruhigeren Ort zurück, steht, legt sich, steht wieder auf, scharrt mit den Klauen, prüft die Umgebung. In dieser Phase richtet sich der ganze Organismus auf ein Ziel aus. Der Muttermund öffnet sich, die Gebärmutter arbeitet in Wellen, Fruchtwasser tritt aus. Der Kopf des Kalbes richtet sich in die richtige Lage, Vorderbeine zuerst, der Rumpf folgt. Was von außen wie Anstrengung aussieht, ist innen ein fein koordiniertes Zusammenspiel von Muskeln, Nerven und Botenstoffen.

Sobald das Kalb geboren ist, kippt die Physiologie in den Modus der Nähe. Die Kuh steht auf, dreht sich, beginnt zu lecken. Das Lecken hat mehrere Funktionen. Es entfernt Fruchtwasser, regt die Durchblutung an, trocknet das Fell und aktiviert den Kreislauf. Vor allem aber ist es ein massiver Reiz für Bindung und Erkennung. Geruch, Geschmack, das leise Muhen, die Hautwärme des Kalbes, all das prägt sich in Sekundenbruchteilen ein. Der Geruch ist der erste Anker, die Stimme der zweite, das Bild der dritte. So entsteht das Muster, mit dem Mutter und Nachwuchs einander wiederfinden.

Das Kalb antwortet mit einem Programm, das die Natur sparsam, aber wirkungsvoll entworfen hat. Es hebt den Kopf, sucht mit der Nase nach oben und zur Seite, versucht die Vorderbeine unter sich zu bringen. Der Aufstehversuch wirkt unbeholfen, doch er wiederholt sich hartnäckig, bis das Tier steht. Der Saugreflex ist bereits vorhanden. Das Kalb sucht die Zitze, tastet mit dem Maul, rutscht ab, versucht es erneut. Wenn der Kontakt gelingt, beginnt es zu trinken. In diesem Moment fließt Kolostrum, die erste, besonders dichte Portion des Eutersekrets. Sie ist reich an Antikörpern, Energieträgern und Wachstumsfaktoren. Der Darm des Neugeborenen ist jetzt durchlässiger als später, er kann diese großen Moleküle aufnehmen und damit die Abwehr aufbauen, bevor das eigene Immunsystem voll arbeitsfähig ist. Die Zeit ist knapp, die ersten Stunden zählen am meisten.

Während das Kalb trinkt, arbeitet der Körper der Kuh weiter. Die Nachgeburt löst sich, die Gebärmutter beginnt, sich zurückzubilden. Gleichzeitig schüttet der Körper Hormone aus, die sowohl die Milchbildung anstoßen als auch die Bindung festigen. Das Saugen an der Zitze löst den Milchspendereflex aus. Dabei ziehen sich feine Muskelzellen um die Drüsenbläschen im Euter zusammen, das Eutersekret wird in die Zisternen und weiter in die Zitze gedrückt. Das System ist darauf gebaut, auf den Reiz des Kalbes zu reagieren. Nähe wird belohnt, Abstand dämpft die Abgabe. So schafft die Natur eine einfache, aber robuste Regel. Ist das Kalb da, fließt die Milch. Ist es fern, hält der Körper zurück.

Die ersten Tage folgen einem dichten Takt. Das Kalb trinkt häufig und in kleinen Portionen. Es lernt, die Kuh am Geruch aus einer Gruppe heraus zu erkennen. Es hält sich in ihrer Nähe, ruht in kurzen Phasen, steht auf, spielt. Das Spiel ist kein Luxus, es trainiert Koordination und soziale Signale. Die Kuh leitet an, schiebt mit der Schnauze, ruft, wenn das Kalb zu weit läuft. Sie ist gleichzeitig Futterquelle, Schutz und Lehrerin. Die Intensität des Kontakts nimmt nicht ab, sie verändert nur ihren Rhythmus. Aus der ständigen Nähe wird eine sichere Nähe, aus dem ständigen Trinken ein verlässliches Pendeln zwischen Ruhe, Bewegung und Mahlzeiten.

Auch das Eutersekret selbst verändert sich. Die erste dichte Phase des Kolostrums geht über in eine Zusammensetzung, die das schnelle Wachstum des Kalbes unterstützt. Eiweiß und Fett decken den Energiebedarf, Mineralstoffe und Spurenelemente versorgen Knochen, Muskeln und Organe. Enzyme und bioaktive Stoffe helfen bei der Verdauung und der Reifung des Darms. Diese Mischung ist nicht allgemein, sondern artgerecht. Sie passt zum Stoffwechsel eines heranwachsenden Wiederkäuers, nicht zu dem eines erwachsenen Menschen. Der Körper jedes Säugetiers optimiert seine Milch auf das eigene Jungtier. Das ist der biologische Kern, jenseits aller Kultur.

In dieser natürlichen Konstellation entsteht auch die soziale Kompetenz des Kalbes. Mit zunehmendem Alter erweitert es seinen Radius, trifft andere Kälber, probiert erste Grashalme, testet Grenzen. Der Pansen, das besondere Verdauungsorgan der Wiederkäuer, ist anfangs noch klein und wenig aktiv. Er reift allmählich durch die Auseinandersetzung mit festen Futterbestandteilen. Das Trinken bleibt dennoch über viele Monate ein Grundpfeiler der Versorgung. In freier Haltung würde das Absetzen nicht abrupt erfolgen, sondern als Prozess. Die Häufigkeit der Mahlzeiten sinkt, die Menge fester Nahrung steigt, die Bindung bleibt dennoch bestehen. Absetzen ist in der Natur eine Verschiebung des Schwerpunktes, keine plötzliche Trennung.

Für die Kuh ist diese Zeit ebenso ein Balanceakt. Die Milchbildung fordert Energie, Wasser, Mineralstoffe. Sie frisst mehr, trinkt mehr, nutzt Reserven, die sie vor der Geburt aufgebaut hat. Gleichzeitig regeneriert der Körper. Die Gebärmutter bildet sich zurück, der Stoffwechsel stabilisiert sich, der Hormonhaushalt pendelt sich neu ein. Der Organismus muss viel gleichzeitig leisten und tut es, solange die Rahmenbedingungen stimmen. Ruhe, Platz, Futter, saubere Liegeflächen und eine vertraute Umgebung sind keine Nebensache, sie sind die stille Infrastruktur eines guten Starts.

All das ist die biologische Grundform. Geburt, Bindung und Versorgung bilden ein zusammenhängendes System. Jede Phase bereitet die nächste vor, jeder Reiz bestätigt den vorherigen. Das Lecken nach der Geburt verankert den Geruch, das Saugen löst die Abgabe des Eutersekrets aus, die Abgabe erleichtert das Trinken, das Trinken beruhigt die Kuh und stärkt das Kalb. Nähe und Versorgung bedingen einander, sie sind nicht zu trennen, ohne beide zu verändern. Die Natur steckt ihre Energie nicht in Überflüssiges. Wenn ein Verhalten so konstant über Arten und Zeiten hinweg erscheint, hat es einen Grund.

Dieser Grund ist einfach und stark. Ein Kalb braucht in den ersten Tagen Leitung, Wärme und Nahrung. Eine Mutter braucht in diesen Tagen das Kalb, um ihre Milchbildung sinnvoll zu steuern und die innere Rückbildung zu unterstützen. Bindung ist in diesem System kein romantischer Zusatz, sie ist eine Funktion. Sie reduziert Stress, koordiniert Verhalten, verhindert, dass Energie in Alarm und Suche verloren geht. Sie erleichtert Lernen und steigert die Überlebenschancen. Wer diesen Zusammenhang versteht, versteht, warum die Sprache so wichtig ist. Eutersekret ist nicht irgendeine Flüssigkeit. Es ist der zentrale Stoff eines Beziehungsgeflechts, das mit der Geburt beginnt und erst dann endet, wenn das Kalb selbstständig genug ist, den Abstand auszuhalten.

Das Bild mag still wirken, weil es sich nicht in großen Gesten zeigt. Es besteht aus Blicken, Lauten, Gerüchen, kurzen Berührungen. Doch in dieser Stille liegt Kraft. Biologie ist ein leises Handwerk. Sie arbeitet mit kleinen Signalen und baut daraus stabile Muster. Dieses Kapitel hält diese Muster fest, bevor spätere Kapitel zeigen, wie stark sie durch Produktionslogiken verschoben werden. Wer die Grundform kennt, erkennt die Abweichung. Wer die Bindung versteht, begreift den Preis ihrer Unterbrechung. Und wer den Preis kennt, kann Entscheidungen bewusster treffen, als es die Idylle je erlauben würde.

Kapitel 3 Produktionslogik der Milchkuh

Stellt man den Blick von der natürlichen Bindung auf den betrieblichen Alltag um, verändert sich alles. Aus Mutter und Kalb werden Kennzahlen und Abläufe, aus der Geburt ein Startpunkt im Produktionsplan. Der Körper der Kuh gilt jetzt als Ressource, die zuverlässig und planbar Sekret liefern soll. Nicht weil einzelne Menschen herzlos wären, sondern weil das System so konstruiert ist. Die Produktionslogik beginnt mit einem Kreislauf, der in immer gleichen Etappen verläuft: Trächtigkeit, Geburt, Laktation, erneute Befruchtung, Trockenstehzeit, wieder Geburt. Dieser Kreislauf ist die Achse, um die sich Stallbau, Fütterung, Arbeitszeiten, Technik und finanzielle Planung drehen.

Im Mittelpunkt steht die Laktationskurve. Nach der Geburt steigt die Abgabe des Eutersekrets rasch an, erreicht einen Peak und sinkt dann langsam wieder ab. Die betriebliche Kunst besteht darin, den Anstieg hoch, den Gipfel möglichst ausgeprägt und den anschließenden Abfall flach zu halten. Dazu wird in den ersten Wochen besonders energiereiches Futter vorgelegt und der Stoffwechsel eng begleitet. Der Körper der Kuh kann in dieser Phase den Bedarf kaum allein über die Futteraufnahme decken. Sie verliert Körperfett und Muskelmasse, um das Defizit zu überbrücken. In der Fachsprache ist das die negative Energiebilanz, ein Drehpunkt, an dem viele Probleme ihren Anfang nehmen. Je aggressiver die Kurve an den Gipfel getrieben wird, desto schmaler ist die Reserve.

Parallel läuft die Reproduktionsplanung. Nach der Geburt erhält die Kuh Zeit zur Erholung, doch nicht zu lange. Der Betrieb peilt einen frühzeitigen Neustart an, denn nur so lässt sich ein kurzer Abstand zwischen zwei Geburten halten. Die Fruchtbarkeit wird über Zyklusbeobachtung, Aktivitätssensoren oder Synchronisationsprogramme gesteuert. Wird eine Brunst nicht erkannt, geht Zeit verloren. Scheitert eine Besamung, verschiebt sich der gesamte Plan. Aus dem Gefühl für den richtigen Moment wird eine Abfolge aus Kontrollen, Terminen und Entscheidungen. Die Kuh, die nicht rechtzeitig wieder trächtig wird, gefährdet die Kennzahlen. In der Sprache des Systems ist sie dann ein Problemfall.

Milch lässt sich nur gewinnen, wenn sie regelmäßig abgegeben wird. Deshalb richtet sich der Tagesablauf nach dem Melken. In Melkständen wird zu festen Zeiten gemolken, mit Melkrobotern verteilt sich die Abgabe über den Tag, ausgelöst durch den Besuch der Kuh am Gerät. Beides hat Folgen. Feste Zeiten geben dem Personal Struktur, erhöhen aber die Verkehrsdichte im Stall und verdichten Stressspitzen. Roboter entschärfen Spitzen, verlangen dafür ständige Verfügbarkeit und genaue Steuerung des Tierverkehrs. In beiden Fällen zählt am Ende die Summe der Liter pro Tag, ergänzt durch Gehalte an Fett und Eiweiß, die den Auszahlungspreis mitbestimmen. Das Sekret wird damit nicht nur nach Menge, sondern auch nach Zusammensetzung bewertet, was Zuchtziel und Fütterung nach sich zieht.

Die Trockenstehzeit, also die milchfreie Phase kurz vor der nächsten Geburt, ist kein Leerlauf. Sie dient der Regeneration des Euters und der Vorbereitung auf die kommende Laktation. Fütterung, Liegekomfort, Hygiene und Ruhe sind in diesen Wochen ein stiller Hebel für den Erfolg danach. Gleichzeitig werden hier Fehler oft unsichtbar gelegt. Zu viel Energie fördert Stoffwechselprobleme, zu wenig bereitet die Kuh schlecht auf den nächsten Start vor. Das System verlangt Balance, obwohl es an allen Enden Zug nach mehr Leistung erzeugt. Aus der Außenperspektive wirkt es wie ein Atemzug: anschwellen, halten, abflachen, innehalten, erneut anschwellen. Aus der Innenperspektive ist es ein eng getakteter Plan, der kaum Platz für Abweichungen lässt.

Zucht und Fütterung sind die Stellschrauben, mit denen die Produktionslogik ihre Ziele absichert. Über Generationen wurde auf hohe Abgabe, stabile Gehalte, robuste Euteraufhängung und funktionale Klauen selektiert. Heute werden zusätzlich Datenströme aus Leistungsprüfungen, Gesundheitsaufzeichnungen und Sensorik genutzt. Die Fütterung liefert die Bausteine zur Umsetzung: energiereiche Grundration, gezielte Eiweißversorgung, Spurenelemente und Vitamine, Pansenstabilisierung, Zusatzfette. Die theoretische Natürlichkeit der Milch verwandelt sich so in ein präzise gesteuertes Ergebnis, das nur stabil bleibt, solange alle Schrauben still und stetig drehen.

Der Betrieb muss gleichzeitig Ersatztiere heranziehen, denn der Lebenslauf einer Hochleistungskuh ist kurz. Jede Laktation zehrt an den Reserven, jede Störung hinterlässt Spuren. Tiere, die nicht in den Plan passen, werden ausgemustert und durch Jungtiere ersetzt, die zuvor selbst als Kälber in das System eingetreten sind. Um den Bedarf an weiblichen Nachkommen zu decken, wird vermehrt mit sogenanntem gesextem Sperma gearbeitet. Gleichzeitig besamt man Tiere, die voraussichtlich keine Zuchtkühe werden, mit Fleischrindern, um Kälber mit besserem Mastwert zu erzeugen. Diese Entscheidungen sind betriebswirtschaftliche Optimierungen, haben aber immer eine biologische Rückseite: jedes Kalb, das zur Welt kommt, macht den Kreislauf notwendig, der die Bindung unterbricht.

Zahlreiche Kontrollen strukturieren den Fluss. Das Sekret wird auf Keimzahl und Zellzahl geprüft, beides Indikatoren für Hygiene und Eutergesundheit. Ab bestimmten Grenzwerten drohen Abzüge oder Sperren, die unmittelbar in der Kasse ankommen. So wird die Gesundheit der Tiere zu einer wirtschaftlichen Größe, was Anreize schafft, aber auch Druck erzeugt. Behandlungen unterliegen Wartezeiten, in denen das Sekret nicht verkauft werden darf. Der Verlust wird einkalkuliert, die Behandlung so terminiert, dass er klein bleibt. Jeder Eingriff, jede Abweichung wird in Listen eingefügt, als Zahl in Tabellen verwandelt und am Monatsende in Summen aufgelöst.

Technik hält das System am Laufen. Lüftungen sichern Luftaustausch, Kühlung entschärft Hitzestress, Entmistungsanlagen transportieren Gülle aus dem Stall, Wasseraufbereitung stabilisiert die Versorgung, Sensorhalsbänder melden Aktivität und Wiederkauen, Kameraauswertung erkennt Unruhe. Je komplexer die Technik, desto schmaler der Grat, auf dem der Alltag balanciert. Ein Ausfall pflanzt sich fort, weil alle Abläufe miteinander verzahnt sind. Und doch wirkt die technische Dichte nach außen oft wie Fortschritt ohne Schatten. Der Eindruck eines reibungslosen, nahezu automatisierten Betriebs verschleiert, dass es um einen lebenden Organismus geht, der unter den Parametern arbeiten muss, die für ihn gesetzt werden.

Auf der Ebene der Zahlen zeigt sich die Produktionslogik als Sammlung von Zielwerten. Der Abkalbeabstand soll kurz bleiben, die Laktation lang genug, die Zellzahlen niedrig, die Gehalte hoch, die Futterkosten pro Liter klein. Man optimiert den Literpreis über Fett und Eiweiß, ermittelt die Futterverwertung je Kuh und Tag, kalkuliert die Kosten pro Kilogramm Trockenmasse, hält die Remontierungsrate in einem Fenster, das die Herdengröße stabil hält. Hinter jeder Zahl steht eine Entscheidung, hinter jeder Entscheidung ein Effekt auf das Tier. Je länger man hinschaut, desto klarer wird, wie eng die Kennzahlen an die Körper gebunden sind, aus denen sie gewonnen werden.