14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Über keinen anderen Politiker sind so viele Klischees im Umlauf wie über den britischen Premierminister Boris Johnson. Man hat ihn als Clown oder als englischen Zwilling von Donald Trump dargestellt. Inzwischen kann jeder sehen, wie weit dieses Bild von der Wirklichkeit entfernt ist. Gegen enorme Widerstände hat Johnson den Brexit durchgesetzt, die britische Parlamentswahl mit einem Erdrutschsieg gewonnen und sich als erfolgreichster bürgerlicher Politiker Westeuropas etabliert. Wie kein Konservativer vor ihm hat Johnson Anhänger im Arbeitermilieu gewonnen und damit die gesamte politische Landschaft umgepflügt. Jan Roß zeichnet in seinem Porträt eine vielschichtige, interessante Figur, ohne die Eskapaden und Abgründe zu beschönigen. Er erklärt die historischen Hintergründe von Johnsons Politik – und zeigt, was für eine Chance darin für die Auseinandersetzung mit dem Populismus in Europa steckt. Der Brexit, so Roß, ist keine englische Kuriosität, sondern ein politisches Experiment, das weit über Großbritannien hinaus echte Aufmerksamkeit verdient. Wie auch immer Boris Johnsons abenteuerliche Geschichte ausgehen wird – die Geschichte seines Landes und unseres Kontinents hat er schon jetzt verändert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

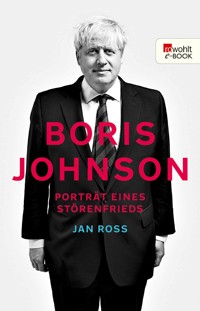

Jan Roß

Boris Johnson

Porträt eines Störenfrieds

Über dieses Buch

Über keinen anderen Politiker sind so viele Klischees im Umlauf wie über den britischen Premierminister Boris Johnson. Man hat ihn als Clown oder als englischen Zwilling von Donald Trump dargestellt. Inzwischen kann jeder sehen, wie weit dieses Bild von der Wirklichkeit entfernt ist. Gegen enorme Widerstände hat Johnson den Brexit durchgesetzt, die britische Parlamentswahl mit einem Erdrutschsieg gewonnen und sich als erfolgreichster bürgerlicher Politiker Westeuropas etabliert. Wie kein Konservativer vor ihm hat Johnson Anhänger im Arbeitermilieu gewonnen und damit die gesamte politische Landschaft umgepflügt.

Jan Roß zeichnet in seinem Porträt eine vielschichtige, interessante Figur, ohne die Eskapaden und Abgründe zu beschönigen. Er erklärt die historischen Hintergründe von Johnsons Politik – und zeigt, was für eine Chance darin für die Auseinandersetzung mit dem Populismus in Europa steckt. Der Brexit, so Roß, ist keine englische Kuriosität, sondern ein politisches Experiment, das weit über Großbritannien hinaus echte Aufmerksamkeit verdient. Wie auch immer Boris Johnsons abenteuerliche Geschichte ausgehen wird – die Geschichte seines Landes und unseres Kontinents hat er schon jetzt verändert.

Vita

Jan Roß, 1965 in Hamburg geboren, studierte Klassische Philologie, Philosophie und Rhetorik in Hamburg und Tübingen. Er war Feuilletonredakteur der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und der «Berliner Zeitung» und gehört heute zum politischen Ressort der «Zeit», für die er von 2013 bis 2018 Korrespondent in Indien war. Zuletzt erschienen «Was für eine Welt wollen wir?» (mit Richard von Weizsäcker, 2005), «Die Verteidigung des Menschen» (2012) und «Bildung – eine Anleitung» (2020).

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2020

Copyright © 2020 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Javier Sirvent/Redux/laif

ISBN 978-3-644-00876-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

EinleitungDas große Missverständnis

Ich war spät dran für die Rede des Premierministers. Mit meiner Presse-Akkreditierung stimmte irgendetwas nicht, und noch Minuten nachdem ich hinter dem Rücken der Ordner einen mir definitiv nicht zustehenden guten Platz im Auditorium des überfüllten Kongresszentrums besetzt hatte, fürchtete ich, dass mein irregulärer Status auffliegen und ich des Saales verwiesen werden würde. Draußen, zwischen den Ständen von Politorganisationen und Lobbyisten, drängten sich die Parteitagsbesucher, die keinen Einlass mehr gefunden hatten; in diese ungastliche Wartezone verbannt zu werden, war kein erfreulicher Gedanke. Doch allmählich legten sich meine Enttarnungsängste, und ich konnte mich auf die Rede konzentrieren, die Boris Johnson an diesem 2. Oktober 2019 auf dem jährlichen Kongress der britischen Konservativen, der Tories, in Manchester hielt.

Der Regierungschef hätte eigentlich, so ließ sich denken, verbittert und aggressiv auftreten müssen. Erst seit gut zwei Monaten im Amt, war ihm bislang praktisch nichts gelungen: Im Unterhaus bekam er keine Mehrheit für seinen Brexit-Kurs, die Opposition verweigerte ihm Neuwahlen, und vor dem Obersten Gerichtshof hatte er wegen eines verfassungspolitisch anrüchigen parlamentarischen Verfahrenstricks eine demütigende Niederlage erlitten. Nach dem Rezeptbuch für Populisten wäre jetzt die Öffnung der Giftschleusen an der Reihe gewesen, eine Mischung aus Weinerlichkeit, Feindbildpflege und Drohgebärden. So hätte jedenfalls Donald Trump agiert, zu dessen britischem Zwillingsbruder Boris Johnson von vielen, nicht zuletzt in Deutschland, erklärt worden war. Nur dass Johnson an diesem Mittwochmittag überhaupt nichts dergleichen tat.

Stattdessen hielt er eine entspannte, gutgelaunte, positiv gestimmte Rede. Zwar polemisierte er gegen die brexitskeptische Unterhausmehrheit, doch klang das dann so: «Wenn das Parlament eine Reality-TV-Show wäre, hätten die Leute uns alle inzwischen aus dem Dschungel rausgewählt. Aber wenigstens hätten wir zusehen können, wie der speaker [der regierungskritische Parlamentspräsident John Bercow] gezwungen wird, einen Känguru-Hoden zu essen.» Trotz der bevorstehenden und von ihm verfochtenen Trennung von der EU erklärte Johnson: «Wir lieben Europa» – worauf das Echo ihm etwas verhalten vorgekommen sein mag, sodass er halb besänftigend und halb trotzig nachschob: «Ich jedenfalls liebe Europa.»

Der Premierminister jammerte nicht, wie Populisten es sonst zu tun pflegen, über die Globalisierung, sondern feierte den Freihandel (und nannte als besonders schlagenden Beleg für britische Exportstärke die Ausfuhr von CDs des Popsängers Jason Donovan nach Nordkorea). Johnson prahlte ein bisschen mit einem englischen Nuklearforschungszentrum, das «an der Schwelle zur Herstellung kommerziell nutzbarer Minifusionsreaktoren zum Verkauf rund um die Welt» stehe – und fügte dann hinzu: «Ich weiß, dass sie seit einiger Zeit an der Schwelle stehen. Es ist eine ziemlich geräumige Art Schwelle.»

Boris Johnsons Parteitagsrede in Manchester war mitnichten ein sensationelles Ereignis. Der Regierungschef machte keine überraschenden politischen Ankündigungen und lieferte keine hochfliegende, herzerhebende Rhetorik nach Art von Barack Obama. Aber eines war absolut klar: Eine solche Rede hätte Donald Trump oder irgendeine andere nationalistische Führergestalt unserer Zeit, von Viktor Orbán in Ungarn bis zu Narendra Modi in Indien, nicht halten können, nie im Leben. Nicht nur wegen ihres Humors und Understatements. Keiner dieser vermeintlichen Volkstribunen hätte sich auch ähnlich emphatisch wie Johnson zur fundamentalen Menschengleichheit bekannt und als Praxisbeispiel dafür ein steuerfinanziertes, für die Patienten kostenloses Gesundheitssystem genannt: «Der National Health Service», so Johnson, «ist den Leuten dieses Landes heilig wegen der schlichten Schönheit seines Prinzips: dass es nicht darauf ankommt, wer du bist oder woher du kommst, sondern dass, wenn du krank bist, sich gleichsam das ganze Land an deinem Bett versammelt und alles tut, was es kann, um dich wieder gesund zu machen.» Das ist nicht die Sprache, in der Autokraten oder Demagogen reden, und ihre Gedanken sind es auch nicht.

Über kaum einen Politiker der Gegenwart sind so viele Klischees im Umlauf wie über Boris Johnson, gerade auch in Deutschland. Nicht, dass er keine Kritik verdient hätte: Von seinen Unwahrheiten und Verantwortungslosigkeiten wird in diesem Buch zur Genüge die Rede sein. Wir werden auch sehen, dass seine warmen Worte für ein solidarisches Gesundheitssystem in einer eigentümlichen Spannung zu einer durchaus kalten Lebensphilosophie stehen. Aber das verbreitete Johnson-Bashing ist von anderen Dimensionen. Man hat ihn als Clown, als radikalen Rechten oder radikal rechten Clown hingestellt. Er wurde als englische Witz- und Hassfigur karikiert, als spätimperialistischer Oxford-Schnösel – als seien hämische Nationalstereotype, die man gegenüber Polen oder Italienern abstoßend finden würde, im Falle eines Briten halb so schlimm. Johnson war zudem, so die herrschende Meinung, ein hoffnungsloser Dilettant: Bei jeder Hinterbänkler-Rebellion gegen seinen Brexit-Kurs hat man ihm den politischen Untergang prophezeit. Bis er Ende 2019 einen Wahlsieg errang, der ihm im Unterhaus eine Mehrheit von achtzig Abgeordneten eintrug. Vielleicht doch kein so hoffnungsloser Dilettant?

Vorher hatte Johnson angeblich die demokratische Legitimation gefehlt, weil er zunächst nicht vom Volk, sondern nur von den weniger als 200000 Mitgliedern der Konservativen Partei ins Amt gebracht worden war, nachdem seine Vorgängerin Theresa May den Posten aufgegeben hatte. Wobei in Deutschland, wenn ein Bundeskanzler während einer laufenden Legislaturperiode zurücktritt, sein Nachfolger nicht einmal den erklärten Rückhalt irgendeiner Parteibasis braucht, sondern von 366 oder 409 Unterstützern im Parlament gewählt wird. Doch auf den Vergleich schien niemand zu kommen. Bei Johnson und Johnsons Großbritannien muss man sich offenbar um Fairness nicht allzu angestrengt bemühen. Als Schweden während der Corona-Krise seinen Sonderweg ohne Lockdown beschritt und höhere Opferzahlen als andere europäische Länder in Kauf nahm, wirkte das bedenklich und wurde auch eindringlich hinterfragt – in der Regel in sachlichem Ton. Als freilich die britische Regierung in der Frühphase der Epidemie eine verwandte Strategie der «Herdenimmunität» zu verfolgen schien, galt das gleich als Beweis der elitären Menschenverachtung, die unter dem Brexit-Monster Boris Johnson auf der Insel Einzug gehalten habe.

Das alles waren keine Meisterleistungen souveräner politischer Urteilskraft. Doch der eigentliche Kern des Johnson-Missverständnisses ist ein anderer. Es ist, was sich in Manchester beim Kontakt mit der Redeweise und Selbstdarstellung des Mannes sofort in Luft auflöste: die Verwechslung mit Trump und Konsorten. Die irrige Identifikation von Boris Johnsons Politik und Persönlichkeit mit dem giftigen Nationalpopulismus dieser Jahre.

Nicht, dass Johnson über populistische Appelle erhaben wäre. Nach seinem Wahlsieg im Dezember 2019 trat der Premierminister vor seinen Anhängern unter dem Slogan und Banner The People’s Government auf. Das klang bürgernah, war aber im Grunde furchterregend: als könne in einer Demokratie irgendeine Regierung einen höheren Anspruch darauf erheben, das Volk zu repräsentieren, als jede andere.

Doch die wesentlichen Positionen der neuen Internationale der nationalistischen Scharfmacher und Dunkelmänner teilt Boris Johnson nicht. Er ist kein Protektionist, sondern ein Freihändler. Er ist kein Leugner oder Beschöniger des Klimawandels, sondern ein bekennender und sogar leidlich praktizierender Umweltschützer. Er glaubt nicht, dass man Moral und Werte in der Außenpolitik ignorieren sollte, sondern hat sich mit dem mächtigen China angelegt, als die Volksrepublik Rechtsstaat und Bürgerfreiheiten in Hongkong zu untergraben anfing.

Vor allem jedoch ist Johnson kein Hasser und Hetzer, kein Aufpeitscher des verunsicherten weißen Mannes gegen Feminismus, Islam oder Einwanderung, kein Prediger von Angst und Ressentiment, kein Verleumder oder Verfolger von Minderheiten. Noch als er in einer Zeitungskolumne vollverschleierte muslimische Frauen flegelhaft mit Briefkästen (wegen des Sehschlitzes) verglich, wandte er sich zugleich, als guter Liberaler, gegen ein Burka-Verbot (während wahrscheinlich die Hälfte der patentierten Johnson-Kritiker auf dem Kontinent einen solchen Eingriff in die Religionsfreiheit begrüßen oder mindestens wohlwollend in Betracht ziehen würde). Die gesamte Marke und das gesamte Projekt Johnson, sein existenzielles und politisches Profil, ist lebensfreundlich und optimistisch. Er ist nicht, wie die verkniffenen, missgünstigen Normalpopulisten, ein Agent des Nein, sondern ein Repräsentant des Ja. Und es wäre vollkommen verkehrt, das als bloße Stilfrage abzutun. In einem Zeitalter der gequälten oder bösartigen Grimasse ist das freie Lachen ein politisches Faktum ersten Ranges.

Im Juli 2019, als Johnson sich um den Parteivorsitz der Tories bewarb, verlieh ein Leserbriefschreiber im konservativen Daily Telegraph seiner Begeisterung für den Kandidaten Ausdruck, indem er ihn mit einer literarischen Figur verglich: dem Helden von Arnold Bennetts komischem Roman The Card aus dem Jahr 1911. Dieser Denry Machin ist ein unerschöpflich einfallsreicher und zugleich extrem windiger Geschäftemacher, der aus ärmlichen Verhältnissen nicht nur zu Wohlstand, sondern zum hochrespektablen Bürgermeisteramt aufsteigt. Indes, fragt einer der Stadträte indigniert, was hat er eigentlich geleistet? Hat er auch nur einen Tag in seinem Leben gearbeitet? Mit welcher großen Sache verbindet sich sein Name? «Er verbindet sich», antwortet da einer von Denry Machins Anhängern, «mit der großen Sache, uns allen gute Laune zu machen.» Unvorstellbar, dass irgendjemand das über einen der üblichen Rechtspopulisten sagen könnte. Als Empfehlung für Boris Johnson war es die natürlichste Sache der Welt.

Dieses Buch versucht, sich von den bequemen Klischees freizumachen und einen frischen, neugierigen Blick auf den britischen Premierminister zu werfen. Es ist keine Biographie, keine detailreiche Lebensbeschreibung; es gibt zwei sehr gute von Andrew Gimson und Sonia Purnell, auf die ich dankbar zurückgegriffen habe. Was ich vielmehr probiere, ist eine Einführung in die Welt des Boris Johnson für deutsche Leser – und zugleich ein Deutungsversuch. Denn so seltsam es klingt: Dieser Politiker, den viele nicht ernst nehmen, ist nicht nur der Held einer ungewöhnlich spannenden Geschichte, sondern bietet auch Stoff zum Nachdenken. Boris Johnson ist nicht der mächtigste Staatsmann unserer Zeit und schwerlich der beste, aber vielleicht der interessanteste.

Das Buch ist, wie der Untertitel sagt, das Porträt eines Störenfrieds, eines Unruhestifters. Johnson hat mit dem Brexit ganz Europa aufgeschreckt und die Ordnung des Kontinents durcheinandergebracht. Die Auswirkungen könnten am Ende sein eigenes Land, das Vereinigte Königreich, erschüttern oder sogar sprengen, falls die Schotten, die Johnsons Brexit mehrheitlich für falsch halten, ihr Unabhängigkeitsbestreben wiederbeleben und aus dem britischen Staatsverband ausscheiden sollten. Doch Johnson hat auch eine ideologische Revolution ausgelöst: Er hat bei seinem Triumph im Dezember 2019 für die Tories Wähler aus dem Arbeitermilieu gewonnen, die früher die Partei nie gewählt hätten und die ihr Gesicht und ihre Philosophie unweigerlich verändern werden. Die Geburt dieses «Volkskonservativismus» ist eine der bemerkenswertesten Neuerungen, die sich mit Johnson verbinden, womöglich nicht weniger bedeutsam und folgenreich als der Brexit. Großbritannien ist damit noch einmal zum politischen Experimentierfeld geworden, wie nach den Wahlsiegen von Margaret Thatcher 1979 und von Tony Blair 1991, von denen die «neoliberale» Renaissance der Marktwirtschaft und die Reform-Sozialdemokratie des «Dritten Wegs» ihren Ausgang genommen haben.

Boris Johnson wird hier aber auch deshalb ein Störenfried genannt, weil er für unser ordentliches deutsches Politikverständnis eine besondere Provokation bedeutet. Wir sind an seriöses Staatspersonal gewöhnt, entweder idealistisch oder bürokratisch. Eine Schelmen- und Abenteurerfigur, wie Johnson sie zumindest über weite Strecken seiner Karriere verkörpert hat, ist zwar auch für die englische Politik keineswegs typisch. Man braucht nur an Theresa May zu denken, die bieder pflichtbewusste Vorgängerin des Premierministers, oder, wiederum davor, an die kultivierte Edelnormalität von David Cameron. Beides nicht gerade Paradebeispiele amüsanter Exzentrik. Doch einen stärkeren Hang zum Spielerischen, zu Uneigentlichkeit und dem Unterlaufen professioneller Strenge gibt es in der politischen Kultur Großbritanniens in der Tat. Nichts völlig ernst zu nehmen, sich dabei jedenfalls nicht erwischen zu lassen, das Authentische zu scheuen und das Stilisierte zu pflegen, alles gleichsam in Anführungszeichen zu setzen – dieses prinzipielle Distanz- und Ironiegebot ist ein klassischer Bestandteil der englischen Sozialisation, besonders der männlichen, besonders in der Elite. Aus deutscher Perspektive kann das irritieren.

Boris Johnsons spielerisches Wesen hat ihn mehr als einmal zu Fehlern und Sündenfällen verleitet, und wir werden uns genau mit ihnen beschäftigen. Aber die Lebendigkeit seiner Geschichte, die wir erzählen und erwägen wollen, hat davon immens profitiert. Und somit geht es los.

Kapitel 1Wie man Boris wird

Viele Deutsche halten Boris Johnson, was seine Herkunft angeht, für ein typisches Mitglied der englischen Elite. Aber das stimmt nicht. Ein typisches Mitglied der englischen Elite ist etwa Johnsons Vorvorgänger als Premierminister, David Cameron: solide großbürgerlich (der Vater war ein wohlhabender Börsenhändler), mit Verbindungen noch ein bisschen höher hinauf, in die Aristokratie (Camerons Frau Samantha stammt aus einer seit acht Generationen adligen Familie). Nicht gerade absolute High Society, aber am oberen Rand der oberen Mittelschicht. Die Johnsons dagegen haben einen viel wackligeren sozialen Status. Sie gehören einem eher bohemehaften Milieu an, einer Art Prekariat der Elite.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson wurde am 19. Juni 1964 nicht in England geboren, sondern in den Vereinigten Staaten, in New York. Seine Eltern, Charlotte und Stanley, beide erst Anfang zwanzig, lebten mit einem Reise- und Studienstipendium in den USA, das der junge Vater in Oxford gewonnen hatte. Die Familie, die ziemlich schnell auf sechs Köpfe anwuchs, führte in den nächsten Jahren ein unstetes internationales Wanderdasein zwischen Amerika, England und dem Kontinent. Stanley, der eben noch Creative Writing in Iowa studiert hatte, machte in Oxford einen Abschluss in Agrarökonomie und landete schließlich, Frau und Kinder immer im Schlepptau, wieder in den USA, erst bei der Weltbank und dann bei einem Projekt für die Vereinten Nationen, das Mittel gegen die Bevölkerungsexplosion in der damals noch so genannten «Dritten Welt» suchte. Es folgten Stationen in London (im Planungsstab der Konservativen Partei) und in Brüssel, wo Stanley in der neu geschaffenen Umweltabteilung der Europäischen Kommission arbeitete. Es entbehrt nicht der Ironie, dass der Vater des Brexit-Vaters in jungen Jahren ein überzeugter Eurokrat war. Von 1979 bis 1984 gehörte Stanley sogar dem später von britischen EU-Gegnern so gern verhöhnten Europäischen Parlament an. Als Charlotte Johnson sich vor dem Umzug nach Brüssel besorgt über die pädagogische Zukunft ihrer Kinder äußerte, erklärte Stanley ganz selbstverständlich: «Sie können die Europäische Schule besuchen und zu guten kleinen Europäern heranwachsen.» Das ist, was Boris betrifft, nicht ganz nach Plan gelaufen.

Charlotte, eine Malerin, kommt aus einer zugleich feinen, linksliberalen und intellektuellen Familie; ihre Großmutter war die erste Übersetzerin Thomas Manns ins Englische. Charlottes Kinder erlebten sie als den Wärmequell und moralischen Kompass der Familie. In der Parteitagsrede in Manchester, die ich in der Einleitung zitiert habe, ist es seine Mutter, die Boris als eigentliche Lebensautorität nannte: Sie habe ihm die Überzeugung vom gleichen Wert und der gleichen Würde der Menschen beigebracht. Stanley ist mit ihr verglichen eine schillernde Figur. Wer in der englischen guten Gesellschaft hat schon einen türkischen Großvater vorzuweisen, der als prominenter Publizist und Politiker nach dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang des Osmanischen Reichs mit dem Republikgründer Kemal Atatürk aneinandergeriet und von Nationalisten ermordet wurde?

Heute zählen die Johnsons in der Tat zur britischen Elite, aber sie sind in ihr nicht zu Hause, sie haben in ihr keine tiefen Wurzeln. Daraus entspringt ein eigentümliches Wechselspiel von Ehrgeiz und Schalkhaftigkeit, ein widersprüchliches doppeltes Bestreben, im Establishment zugelassen und anerkannt zu sein – und ihm gleichzeitig eine Nase zu drehen, es auf die Probe zu stellen, seine Grenzen auszutesten. Respektlosigkeit und Chuzpe sind im Überfluss da, es wird mit Gusto gegen Konvention und gute Sitten verstoßen – aber der revolutionäre Impuls, das Bedürfnis, die herrschende Ordnung umzustoßen und etwas wirklich Neues anzufangen, fehlt weitgehend. Johnsonhaftigkeit, wie Stanley und Boris sie verkörpern, ist flegelhaft, aber nicht rebellisch, frech, aber konservativ.

Der Vater liebt dieselbe Art der Provokation, die zum Markenzeichen seines Sohnes geworden ist. Stanley erzählt über seine Hochstimmung, als er, Student in Oxford, vor festlichem Publikum ein preisgekröntes eigenes Gedicht vortragen durfte: «Ich habe diese Auftritte in vollem Ornat immer geschätzt. Man hat da ein seltsames Machtgefühl. Kein Wunder, dass Hitler [die Reichsparteitage in] Nürnberg genoss.» Seinen Job bei der Weltbank verlor er wegen eines Aprilscherzes. Um die Aufmerksamkeit des scheinbar leicht verschnarchten Direktoriums zu testen, hatte Stanley zusammen mit einem Freund ein Projekt zur Förderung des Tourismus in Ägypten ausgearbeitet; die vorgeschlagene Kreditsumme betrug 100 Millionen US-Dollar. Nur bei genauerer Lektüre stellte man fest, dass das Geld für den Bau von drei neuen Pyramiden verwendet werden sollte. «Die Verdoppelung der verfügbaren Pyramiden» im Land werde durch die stark vermehrte Inanspruchnahme von «Hotelunterbringung, Nachtclubs, Fremdenführern, Kamelen etc.» die ägyptische Wirtschaft erheblich beleben. Die Kapitalrendite für die Investition in den Pyramidenbau sei mit 9,762 Prozent zu veranschlagen. Das Weltbank-Führungsgremium war nicht ganz so vertrottelt wie angenommen; Stanley wurde nahegelegt, sich ein neues Betätigungsfeld zu suchen.

Es fällt nicht leicht, hinter diesen beliebig vermehrbaren Stanley-Johnson-Anekdoten, von ihm selbst oder von anderen erzählt, einen menschlichen Kern, die Umrisse einer realen Person freizulegen. Der Oxford-Witzbold ist zugleich ein leidenschaftlicher ökologischer Aktivist für den Schutz von bedrohten Dickhäutern oder Gorillas, hat aber auch auf seine alten Tage für eine Reality-TV-Show im Dschungel campiert. 2017 erschien der bislang letzte von zehn Romanen, die Stanley Johnson verfasst hat – ein satirischer Politthriller unter dem Titel Kompromat, in dem mit Sex-Erpressungen und Mordanschlägen durch Giftspinnen zwischen Moskau, Peking, Washington und London um den Brexit gekämpft wird. Eine deutsche Bundeskanzlerin kommt ebenfalls vor, Helga Brun, die aus der früheren DDR stammt und dort für einen in Dresden stationierten sowjetischen Geheimdienstler gearbeitet hat, der inzwischen Präsident von Russland geworden ist. Damals war die spätere Kanzlerin von dem schneidigen KGB-Offizier auch als Frau beeindruckt: «Einmal hatte sie ihn kühn gefragt: ‹Igor, bist du eigentlich mit einer Erektion geboren?›» Insgesamt ein eigentümlich pueriles Buch für einen Autor, der bei der Publikation schon auf die achtzig zuging. Um den alten Stanley Johnson liegt etwas von der mentalen Haltlosigkeit des unwürdigen Greises.

«Ich konnte nicht mit ihm zusammenbleiben», blickte Charlotte Johnson später auf die Ehe mit ihrem Mann zurück, die in den gemeinsamen Brüsseler Jahren zerbrach. «Er war so unzugänglich, von seiner völligen Untreue zu schweigen. Ich konnte nicht damit leben, dass er niemals irgendetwas ernstnehmen wollte.» In seinen Memoiren nimmt Stanley die Schuld für die Trennung ganz auf sich, weiß aber keinen anderen Grund für das Scheitern des Zusammenseins zu nennen als die Tatsache, dass er seiner Frau in fünfzehn Jahren zweiunddreißig Umzüge zugemutet habe. Die Kinder hätten ihm bei der Scheidung «verzweifelt leidgetan». Allerdings: «Von einem praktischen Gesichtspunkt aus betrachtet, hätten die Dinge schlimmer sein können, als sie tatsächlich waren. Unsere drei älteren Kinder waren damals in England im Internat.» Selbst für die unterkühlten britischen Verhältnisse ist Stanley Johnson kein Genie bei der Artikulation von Gefühlen, und vielleicht auch nicht bei ihrer Empfindung.

Diese gehemmte, fast behindert wirkende Emotionalität findet ihr Echo in der klammen Verlegenheit, mit der Stanleys Sohn einmal öffentlich über die Trennung der Eltern gesprochen hat. Boris Johnson ist für gewöhnlich bis zur Verschlossenheit diskret, wenn es um sein Privat- oder Seelenleben geht. Auf die Frage eines Interviewers nach der Scheidung von Charlotte und Stanley, so berichtet Boris’ Biograph Andrew Gimson, habe Johnson zunächst spontan gesagt: «Ja, es hat mich mitgenommen, als sie sich getrennt haben.» Um kurz darauf vor seiner ungewohnten Offenheit zurückzuschrecken: «Oh gütiger Gott, sie werden das lesen.» Und sich schließlich in eine abgewogene, ausweichende Null-Antwort zu flüchten: «Nein, es hatte einen gewissen Effekt. Sie haben es brillant gehandhabt.»

Boris Johnsons Freunde bestehen darauf, dass er mitnichten eine Charakterkopie seines Vaters sei; der Sohn habe eine ganz andere innere Tiefe und Komplexität. «Das ist der Wesensunterschied zwischen Boris und seinem Vater», erklärte auch Mutter Charlotte Johnson, nachdem sie im Rückblick das emotionale Analphabetentum ihres Ex-Mannes beklagt hatte. «Mit Boris kann ich über alles sprechen.» Umso mehr muss es für ein sensibles Kind eine schwere seelische Last gewesen sein, mit oder unter diesem unverlässlichen, unerwachsenen Vater aufzuwachsen – eine tückische, unberechenbare, das Lebensgefühl dauernd aus dem Gleichgewicht bringende Last.

Ein englischer Freund von mir, ein früherer Mitarbeiter von Boris Johnson, hat mir einmal in einem Gespräch in einer Londoner Hotelbar einen faszinierenden Einblick in die existenziellen Startbedingungen seines einstigen Chefs gegeben. Ob ich den Roman A Perfect Spy («Ein blendender Spion») von John le Carré gelesen hätte? Kenner halten das Buch für das beste Werk dieses Großmeisters des modernen Agententhrillers. Es erzählt die Geschichte des britischen Geheimdienstlers Magnus Pym, den die übermächtige Figur eines egoistischen, hochstapelnden und betrügerisch kriminellen Vaters fürs Leben prägt und beschädigt – eine Traumatisierung, die ihn erst zum Spion und dann zum Doppelagenten und Verräter werden lässt.

Magnus ist unaufhörlich damit beschäftigt, es Pym senior recht zu machen. Er muss von Kindesbeinen an mitspielen, als stets verfügbares Maskottchen, wenn der Vater in seinen auf Pump und Lüge gebauten Glanzzeiten mit Jockeys und Schauspielerinnen Hof hält, mit falscher Seriosität über ein Imperium von Scheinfirmen präsidiert oder sich für die Liberale Partei mit moraltriefenden Reden um ein Parlamentsmandat bewirbt. Dann wieder muss Magnus dem Vater in seinen Abstürzen zu Hilfe kommen, wenn die ungedeckten Schecks auffliegen und den eben noch stolzen väterlichen Residenzen («Reichskanzleien» nennt Pym die Räumlichkeiten spöttisch) wegen offener Elektrizitätsrechnungen der Strom abgeschaltet wird.

Sich anzupassen, Erwartungen zu erfüllen, immer die ihm zugedachte Rolle zu spielen, nicht nein sagen zu können, die Wahrheit zu verschweigen, zu verstecken, zu bemänteln, obwohl er sie kennt – das wird für Magnus Pym zur zweiten Natur. Besser: zur ersten, zur einzigen Natur, hinter der seine wahre Person verschwindet oder sich gar nicht erst entwickeln kann. Ichschwach und im tieferen Sinne vaterlos wird er zur leichten Beute für die Rekrutierung durch den britischen Auslandsgeheimdienst MI 6