14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Nimrod

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

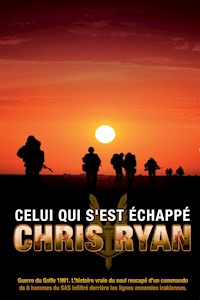

Guerre du Golfe, janvier 1991.

A la veille des hostilités, huit membres d'un commando britannique du SAS - l'une des meilleures forces spéciales au monde - sont infiltrés en profondeur derrière les lignes irakiennes.

Nom de code de la mission : Bravo Two Zero.

Objectif : détruire les batteries de missiles Scud et saboter les réseaux de communication ennemis.

Repérés par les forces irakiennes, coupés de leur base arrière et isolés dans une région qui connaît les pires températures depuis plus de cinquante ans, les huit hommes doivent se replier vers la Syrie. Trois d'entre eux trouveront la mort, quatre autres seront faits prisonniers. Un seul réussira à rejoindre la Syrie : Chris Ryan. Celui qui s'est échappé.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À propos de l’auteur

Né en 1961 à Newcastle, Chris Ryan intègre le Special Air Service (SAS) en 1984. Au cours de ses dix années de service, il accomplit plusieurs missions qui l’emmènent aux quatre coins de la planète pour des entraînements ou des opérations spéciales. Il assume, en outre, le commandement de l’équipe des snipers pour les missions de contre-terrorisme. En 1991, durant la Guerre du Golfe, Chris Ryan est le seul homme du commando Bravo Two Zero à échapper à la capture ou à la mort en territoire irakien. Il réalise alors la plus grande évasion jamais accomplie par un membre du SAS, ce qui lui vaut de recevoir la Médaille Militaire.

En 1994, Chris Ryan quitte le SAS pour se consacrer à l’écriture. Il est aujourd’hui l’auteur de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier.

REMERCIEMENTS

Je souhaite remercier les personnes suivantes :

Duff Hart-Davis pour ses encouragements, sa patience et le temps précieux qu’il a bien voulu consacrer à ce projet.

Ma famille, mes amis, pour la patience et la compréhension dont ils ont fait preuve tout au long de cette aventure.

Mon éditeur, Mark Booth et toute son équipe au sein de Random

House pour leur aide et leur dévouement.

Enfin, Barbara Levy, mon agent, pour m’avoir guidé dans la bonne direction.

Pour Sarah

AU COMMENCEMENT

Je croyais,

Mais le doute m’envahit.

Insidieusement.

Et j’entendis le Diable crier

Je voulais la paix,

Pas la gloire.

Je traversai l’enfer,

Et maintenant, je raconte mon histoire.

Mes chansons sont tristes,

Je n’en ai pas composé la musique.

Mes paroles sont douloureuses,

Elles vagabondent – dans mon esprit.

Je jouai un rôle,

Que je n’avais pas choisi.

Je pointai un pistolet,

Que je ne souhaitais pas utiliser.

Chance ou destin,

Les deux mots me troublent.

Et maintenant,

Si vous regardiez au fond de mes yeux,

Vous pourriez voir, avec un peu de chance

Une âme en peine qui verse des larmes,

Mais dont le cœur demeure libre.

Entre mon âme et mon cœur,

Si vous pouviez pénétrer mon esprit,

Vous sauriez que mon âme pleurera toujours

Tous les actes dont elle a gardé la mémoire.

Si vous y voyez un aigle,

Sachez qu’il y a aussi une colombe.

Car, maintenant, tous les morts sont derrière moi ;

Il ne me reste plus rien, sauf l’amour.

J. Miles

LEXIQUE

66

Lanque-roquette anti-char à usage unique, de calibre66 mm. Voir LAW

AT

Armée Territoriale (Armée de Réserve britannique)

AWACS

Airbone Warning And Control System Aircraft ;avion de surveillance radar et de transmission radio

Dinkies

Surnom donné par les SAS à leurs Land Rover modèle90, en référence au fabricant de voitures miniaturesDinky Toys

GPMG

General Purpose Machine Gun ; “mitrailleuse à toutfaire” car pouvant accomplir un rôle de fusilmitrailleur (bipied, approvisionnement par chargeur)ou de mitrailleuse (trépied, alimentation par bande).La M60 GPMG, également connue sous le nom deGympi, est une arme de calibre 7,62 mm avec unecadence de tir de 500 coups par minute

GPS

Global Positioning System ; système électroniqued’aide à la navigation

Gympi

Voir GPMG

Hereford

Localité où était située la base du 22è SAS jusqu’en1995. Depuis 1996, le 22è SAS est basé à Credenhill.

L2

Grenade anti-personnel de 395 grammes pouvantêtre tirée au fusil ou lancée à la main

LAW

Light Anti-tank Weapon System ; Lance-roquetteanti-char à usage unique. Voir 66

Milan

Missile d’Infanterie Léger Antichar ; missile anti-charà système de guidage semi-automatique filoguidé

M16

Fusil mitrailleur standard de l’arméeaméricaine, de calibre 5,56 mm

M16 203

M16 équipé d’un lance-grenade de calibre40 mm placé sous le canon du fusil mitrailleur

Magellan

Modèle de GPS

Minimi

Mini Mitrailleuse. D’origine Belge, la Minimi estune arme de calibre 5,56 mm pouvant recevoir deschargeurs de M16 ou des rubans de 200 cartouches.Sa cadence de tir est de 750 coups par minute

M19

Mitrailleuse lourde tirant des grenades explosives decalibre 40 mm. Elle peut être installée sur un trépiedou sur un véhicule. Sa cadence de tir est de 750coups par minute

NBC

Nucléaire Biologique Chimique

Paquetage vert

Paquetage militaire classique

Paquetage gris

Paquetage pour des missions d’infiltrationou de contre-terrorisme

PO

Poste d’Observation

RAF

Royal Air Force

Régiment

Nom générique servant à désigner le Régiment du22è SAS

Rosies

Traduction littérale de “Pinkies”, surnom donné parles SAS à leurs Land Rover modèle 110 peinte couleursable ; en référence à la couleur du sable duSultanat d’Oman, légèrement teinté de rose (“pink”).

RPC

Remplacement des Pertes au Combat

RPE

Repas Prêt à l’Emploi

TACBE

Tactical Radio Beacon, soit littéralement Radiopharetactique. Un radiophare est un émetteur radio émettantun signal distinctif employé pour la déterminationde caps ou de positions

SAS

Special Air Service

SBS

Special Boat Service

Unimog

Marque de camion tout terrain à 4 roues motrices,fondée par Daimler Benz en 1942

VAP

Voie d’Accès Principale

ZDV

Zone de Vie

AVANT-PROPOS

Il y a dix ans, j’échappais au désert irakien.

Les derniers jours de ma fuite, alors que j’étais victime d’hallucinations qui me submergeaient par vagues, je trouvais la force de survivre dans les visions que j’avais de ma fille de 2 ans. Aujourd’hui, bien que je sois rentré en Angleterre, je me sens parfois plus seul que jamais et c’est encore la pensée de ma fille, Sarah, qui m’aide à aller de l’avant. Cela peut sembler surprenant, mais la première chose qui me vient à l’esprit lorsque je repense à ces sept jours et à ces sept nuits passés dans le désert irakien, c’est le froid. Certes, la température peut vite chuter lorsqu’on part en manœuvres en Irlande ou dans la région montagneuse des Beacons, mais, au moindre risque d’hypothermie, on peut toujours frapper à la porte d’une ferme pour s’y réfugier. Rien de tel dans le désert irakien. Chaque nuit, je devais chercher un abri pour dormir et reposer mon corps. L’épuisement me faisait rapidement sombrer dans le sommeil, mais je me réveillais presque aussitôt, victime de crises d’hypothermie. Mon corps immobile, incapable de générer la moindre chaleur, se mettait à trembler pour échapper au froid qui le transperçait et je me retrouvais secoué par des convulsions incontrôlables. Je ne pouvais jamais relâcher ma vigilance, ni reprendre des forces. Ce fut pire que tout.

Même dans ces moments extrêmes, j’avais cependant le sentiment de savoir exactement ce qu’il fallait faire. J’avais sans doute atteint les limites de mon endurance, tant d’un point de vue physique que mental, mais je réussis à ne pas dépasser le point de non-retour, à rester les sens en alerte et à échapper à la capture. J’atteignis la frontière avec la Syrie et je la traversai. Paradoxalement, j’eus l’impression que mes problèmes ne s’achèveraient pas dans ce pays, alors que j’aurais dû m’y sentir en sécurité. Il était peut-être membre de la coalition occidentale, mais cela faisait des années que le gouvernement abreuvait son peuple de propagande anti-occidentale. Les Syriens ne supportaient pas que des soldats britanniques puissent tuer leurs cousins de l’autre côté de la frontière. Même si j’étais finalement arrivé sain et sauf à Damas, je continuais à m’y sentir en danger.

J’étais devenu une véritable épave nerveuse et physique. J’avais perdu près de 20 kilos en quelques jours seulement et mon corps n’avait pu me porter pendant toute mon évasion qu’en puisant dans mes réserves de muscle et de graisse.

Lorsque je revins sur le front plus tard, tout le monde me félicita en soulignant qu’il s’agissait de la plus longue et de la plus grande évasion jamais réalisée par un membre du SAS. Je ne sus que répondre, si ce n’est que j’avais été entraîné à ce type de situation et que je n’avais fait que suivre les procédures enseignées. Point final. Lorsqu’on me demanda de partager mon expérience, je m’exécutai, bien que je voulusse alors retourner me battre. On me proposa ensuite de rentrer au pays, et je refusai en demandant à repartir au front. Cela n’avait rien à voir avec de la bravoure ou avec le sens du devoir ; j’avais simplement perdu tout sens commun.

Finalement, je fus rapatrié en Angleterre. C’était une belle journée – le ciel était bleu, quelques nuages filaient très haut. Un minibus me déposa dans la cour du Régiment où Jan, ma femme, m’attendait. Je la vis tout de suite mais, au lieu de me jeter à son cou pour la serrer dans mes bras, je lui demandai froidement de m’attendre pendant que j’allais voir le médecin. Elle insista pour venir avec moi et essaya même de me prendre la main, mais je la repoussai. Je lui expliquai qu’il n’y avait rien de dramatique dans ce qui m’était arrivé et que j’étais juste de retour du boulot. Je lui en dis un peu plus la nuit qui suivit, mais mon attitude avec elle resta globalement la même : il n’y avait pas de quoi en faire toute une histoire. Les choses allèrent alors de mal en pis. Nous partîmes ensemble pour le week-end, mais je ne pus m’empêcher de penser que je serais mieux n’importe où ailleurs. Alors que c’étaient des visions – ou plutôt des hallucinations – de ma fille Sarah qui m’avaient aidé à tenir le coup et à traverser les pires moments de mon évasion, je ne voulais plus la voir maintenant que j’étais de retour. Plus rien de tout cela ne me semblait important. Je traversai plusieurs phases durant lesquelles je ne voulais personne autour de moi. J’allai même jusqu’à haïr ma famille. Je ne criais pas, je n’étais pas violent, je me conduisais simplement comme un salaud. Je repoussais ma femme et je ne supportais pas que ma fille veuille jouer avec moi. Ma conduite était effrayante.

Parallèlement, tout semblait suivre son cours normal au sein du Régiment. Mais il est vrai que le taux de divorce est particulièrement élevé au sein du SAS et il est hors de question que l’on vous fasse la morale si vous négligez votre famille. C’est pourtant ce que fit l’adjudant-chef, qui trouvait ma conduite vraiment trop erratique. Il demanda à l’un de mes amis de garder un œil sur moi, lequel me le fit immédiatement savoir. J’eus dès lors le sentiment que tout le monde me surveillait, ce qui renforça mon sentiment de paranoïa. Je m’appliquais à montrer à tous que j’étais le même soldat qu’auparavant et que je n’allais pas craquer. Il fallait pourtant que je me défoule quelque part, notamment sur ma femme ou sur ma fille. Ce fut donc un soulagement pour tout le monde lorsque je fus envoyé en mission au Zaïre.

À y repenser, ce fut une véritable folie que de partir pour cette mission. Je n’étais rien d’autre qu’une bombe instable, prête à exploser à tout moment. Et c’est ce qui faillit arriver. Dans ce livre, je raconte comment un petit incident dérisoire à l’aéroport – où un fonctionnaire quelconque m’asticota à propos de masques d’argile rapportés dans mes bagages – déclencha en moi une crise d’angoisse et de panique presque incontrôlable. Mais ce que je ne racontais pas encore dans la première version de mon livre, ce sont des incidents bien pires que celui-ci.

Dire qu’il faisait chaud au Zaïre serait un euphémisme. Le ciel était lourd, l’air moite et l’atmosphère oppressante. La capitale elle-même semblait s’affaisser sous la chaleur avec ses nombreux immeubles qui tombaient en ruine. Tous les bâtiments, que ce soient les vieilles maisons coloniales ou les constructions en béton plus récentes, donnaient l’impression de s’écrouler. La moitié des boutiques étaient à l’abandon et les rues étaient encombrées de paysans qui exposaient leurs rares marchandises sur quelques vieilles couvertures étalées à même le sol.

Notre mission initiale consistait à évacuer le personnel de l’ambassade de l’autre côté de la frontière avec le Congo, jusqu’à Brazzaville. Mais la mission changea du tout au tout après notre arrivée. Nous devions à présent sécuriser l’ambassade, la défendre si nécessaire, et protéger l’ambassadeur au cours de ses déplacements. Une mission particulièrement difficile pour différentes raisons. La première, c’est que le climat social du pays était explosif. L’armée zaïroise n’était plus payée depuis longtemps et ses soldats pillaient la capitale chaque fois qu’ils en éprouvaient le besoin. Toutes les autres ambassades avaient plié bagages depuis longtemps, et même les Sud-Africains nous traitaient de fous parce que nous restions. La seconde difficulté venait de l’équipement que nous avions reçu et qui avait été pensé en fonction de la mission initiale. Nous avions demandé des mines terrestres, des mines claymores, des lance-roquettes, des pistolets, des zodiacs et des camions tout-terrain, mais nous n’avions finalement reçu que des pistolets et des fusils-mitrailleurs MP5. Ce dysfonctionnement me replongea aussitôt dans mes cauchemars de la guerre du Golfe. J’avais maintenant l’impression que tout allait recommencer au Zaïre et que nous allions une fois de plus être livrés à nous-mêmes sur le terrain. Ce sentiment déclencha en moi une irrépressible angoisse qui m’amena à me conduire de manière étrange.

Nous avions par exemple fait la connaissance d’un négociant en diamants, plutôt honnête. Il achetait son stock directement dans les mines et ramenait ses pierres non taillées en ville. Il nous avait expliqué tout cela, pensant probablement pouvoir nous faire confiance puisque nous étions des soldats de Sa Majesté. Et pourtant, je me rappelle avoir suggéré à mes amis : « On pourrait peut-être le tuer – attendre qu’il rapporte une belle livraison de la mine et le liquider… » Bien sûr, nous n’en fîmes rien, mais l’idée avait germé dans mon esprit.

Je devins ensuite la proie d’hallucinations. Je regardais un type et, soudain, c’était comme s’il se prenait une balle en plein front, que son squelette éclatait avant de disparaître. J’imaginais que je pouvais désormais voir l’avenir et que nous allions tous y passer. Je n’osais pas en parler à mes amis.

La situation au Zaïre devenant chaque jour plus critique, le personnel expatrié fit ses valises et le personnel de l’ambassade se réduisit comme peau de chagrin. La ville tout entière sembla se vider de ses habitants en même temps qu’elle se remplit de chiens errants. Sans doute des chiens que les propriétaires n’avaient pas pu – ou voulu – emmener avec eux. Je ne sais plus comment cela commença mais, du jour au lendemain, je devins la solution à ce problème. Les gens me confièrent leur chien à l’ambassade pour que je m’en occupe. Ils voulaient tout simplement que je liquide leur animal, que je fasse leur sale besogne. En temps normal, j’adore les chiens, et ma véritable personnalité aurait voulu que j’envoie paître ces gens. Je ne me serais alors pas retrouvé à creuser des trous, à abattre des chiens et à les enterrer.

Mais c’est alors que nous préparions l’un des déplacements de l’ambassadeur qu’il m’arriva quelque chose de vraiment effrayant. Nous étions en train de traverser un marché pour reconnaître un parcours lorsque je demandai brusquement à mon ami Dunc, qui conduisait, de s’arrêter. Je venais d’apercevoir dans une échoppe une sculpture en bois représentant un homme assis, un bâton à la main, et je voulus absolument l’avoir. Je descendis du véhicule pour négocier avec le vendeur et je réussis à faire baisser le prix avant de me rendre compte que j’étais sorti sans argent. J’expliquai donc au vendeur qu’il me fallait retourner à l’ambassade avant de pouvoir revenir chercher la sculpture et la payer. Mais l’homme était si pressé de conclure la vente qu’il demanda à venir avec nous et à attendre devant l’ambassade que je récupère mes dollars. Nous lui donnâmes notre accord ; il monta dans notre voiture et nous retournâmes à l’ambassade. Le chemin du retour longeait le fleuve Congo, très profond avec des courants très rapides, et il n’y avait qu’une petite bande de terre entre le fleuve et la route. J’eus soudain la conviction que je n’allais pas donner cinq dollars à ce pauvre type pour sa sculpture ! J’attrapai donc mon pistolet et j’expliquai à Dunc : « Je vais descendre ce bâtard et balancer son corps dans le fleuve. »

Dunc me répondit sans même sourciller : « Ça va foutre un bordel pas possible dans la voiture et il est hors de question que je t’aide à tout nettoyer. » À ce moment-là, j’eus une de mes hallucinations. Je vis une balle pénétrer dans le crâne du type, la fenêtre de la voiture exploser, du sang et des fragments de cervelle éclabousser tout l’intérieur du véhicule. Je me dis alors que Dunc avait sans doute raison, et qu’il me serait difficile de tout nettoyer seul. Quand nous arrivâmes à l’ambassade, j’allai chercher mon argent et je le tendis au type. Il me donna la sculpture en tremblant et repartit à pied. C’est alors que je réalisai que j’avais discuté avec lui en anglais et qu’il avait sans doute compris tout ce que j’avais dit à Dunc dans la voiture.

Quatre mois plus tard, la situation avec Jan s’était tellement détériorée que nous nous séparâmes. Je restai à Hereford tandis qu’elle partit avec Sarah vivre chez ses parents, en Irlande du Nord. Nous étions endettés jusqu’au cou et nos finances étaient si serrées qu’elle n’arrêtait pas de m’appeler pour que je l’aide à acheter des chaussures ou des vêtements pour ma fille. Je lui en voulais même pour cela.

Que m’arrivait-il ? L’expression la plus juste serait sans doute « syndrome post-traumatique ». Avant ma mission dans le Golfe, j’aurais conseillé à n’importe qui souffrant du stress de tenir bon et d’aller de l’avant. Cette attitude était celle de tous les hommes du Régiment, terrorisés à l’idée de ressembler aux forces Delta américaines, dont les soldats doivent remplir des montagnes de paperasse après chaque exercice pour expliquer comment ils se sentent. Au sein du SAS, nous sommes persuadés que nous serons « Deltafiés » à notre tour si un jour nous laissons un psy mettre les pieds chez nous. Ce n’est tout simplement pas dans nos habitudes. J’avais beau admettre qu’avoir craqué et pleuré à plusieurs reprises durant mon évasion m’avait soulagé, je n’étais pas prêt à changer d’attitude et je continuais à tenir le même discours : « Tout cela est bel et bien derrière moi, il faut maintenant passer à autre chose. »

Je suis persuadé que chacun endure une situation de stress selon sa personnalité propre. Mais que l’on soit faible, fort, égoïste ou renfermé sur soi, ce stress finit par se voir, comme lorsqu’on est complètement saoul. Dès lors, il vaut mieux affronter la réalité plutôt que fuir ses angoisses.

Les personnes qui croient fortement dans un système s’en sortent mieux que les autres. Elles gèrent leur peur ou affrontent la torture mieux que des personnes dénuées de convictions. Et j’aurais sans doute su mieux gérer mon angoisse si la confiance que j’avais placée dans le Régiment n’avait pas été déçue d’une telle manière. Les SAS sont censés faire vraiment bien deux choses : accomplir leur mission et veiller sur leurs camarades. Mais la mission Bravo Two Zero fut un échec complet sur ces deux points. Les informations qui nous avaient été fournies ne valaient strictement rien et les fréquences radio qui nous avaient été assignées ne fonctionnaient qu’au Koweït. Nos radios TACBE avaient été conçues pour transmettre aux avions Awacs sur un rayon de 120 kilomètres, mais on avait omis de nous dire que les avions les plus proches voleraient à plus de 500 kilomètres de notre position. Inutile de préciser que personne n’avait cru bon non plus d’avertir le centre de contrôle des Awacs. Il est même possible que la base ait capté une de nos demandes d’évacuation et l’ait ignorée. Tout cela, rétrospectivement, me perturbait et j’avais besoin de faire le vide dans mon esprit.

Je me rappelle avoir entendu un jour à la radio une émission durant laquelle des explorateurs et des alpinistes – des sportifs qui tentaient des aventures extrêmes – confiaient ce qui pouvait les intimider. Cela avait réveillé en moi de nombreux souvenirs. Pendant plus de trois ans, je m’étais fait tabasser quasiment tous les jours à l’école et j’avais passé mon temps à me demander ce qu’il en serait le lendemain et comment y échapper. Cela se passait généralement devant les grilles de l’école, avec les autres écoliers qui se mettaient en cercle autour de moi pour assister au spectacle. Une des raisons pour lesquelles je m’étais engagé dans l’armée avec autant de volonté tenait sans doute à ce passé. Je souhaitais éliminer mon ancienne personnalité, celle qui me valait d’être régulièrement frappé. Je pris des cours de judo et je découvris deux choses supplémentaires. La première, c’est que je pouvais me débrouiller par moi-même. La seconde, c’est que la peur de la blessure est bien pire que la blessure elle-même. Quand, par la suite, il m’arrivait de croiser mes anciens camarades d’école, je savais, que si l’on se battait, j’aurais le dessus sur eux. Je me sentais différent, plus puissant, j’avais l’impression d’être moi-même une armoire à glace.

C’est cet aspect de ma personnalité qui ressortait quand j’étais en situation de stress. Je me pavanais comme un coq, je défiais n’importe qui de s’en prendre à moi afin de pouvoir lui régler son compte. Mais, Dieu merci, j’avais appris quelque chose. Si l’on veut changer sa personnalité, on le peut. C’était à moi seul de prendre les choses en main, et à personne d’autre.

Après mon affectation au Zaïre, je fus nommé au Centre de sélection des SAS, où je devais sélectionner et entraîner les candidats potentiels. C’était sans doute un poste idéal car je n’aurais pas pu supporter de nouvelles missions en théâtre d’opérations. J’étais en permanence à deux doigts d’une nouvelle crise de violence et je restai ainsi jusqu’à ce que ma vraie personnalité reprenne le dessus au cours d’un déplacement à l’étranger. J’en garde un souvenir très net et très clair. Je me trouvais dans la jungle de Brunei, à l’occasion d’un stage de formation avec de nouvelles recrues. Je venais juste de me réveiller et j’étais encore assis sur mon hamac en train de boire un café en compagnie de John, témoin à mon mariage et parrain de ma fille. Soudain, ce fut comme si, après avoir été perdu dans une vallée brumeuse, j’émergeais enfin au sommet d’un col ensoleillé. Je pouvais analyser avec une netteté incroyable la manière dont je m’étais conduit avec mes proches toute l’année précédente. Ma première réaction fut de me prendre la tête entre les mains et de m’interroger sur mon attitude. C’était comme se rappeler un soir d’ivresse où l’on s’est conduit comme un idiot, sauf que là il ne s’agissait pas d’un soir, mais de toute une année. John m’expliqua qu’il avait déjà tenté d’en discuter avec moi, mais que je n’avais jamais voulu l’écouter. Et le pire dans tout cela, je commençais à le réaliser, c’est que j’avais complètement abandonné ma fille et ma femme. Je voulus tout de suite y remédier. Bien que mes relations avec Jan aient été catastrophiques, elle accepta de revenir et nous essayâmes de reconstruire quelque chose ensemble.

Je commençais à y voir plus clair dans d’autres aspects de ma vie. D’un point de vue professionnel, ma carrière de soldat approchait de sa fin et différents événements me firent comprendre qu’il était temps de passer à autre chose. Tout d’abord, après mon retour de Brunei, je me cassai un genou à l’occasion d’un saut en chute libre et les médecins me firent comprendre que mes jours de footing avec un sac de 30 kilos sur le dos étaient comptés. D’autre part, je me posais également des questions sur le processus de sélection des SAS. En tant que sélectionneurs, nous avions des règles à suivre et des objectifs à atteindre, mais comme nous étions tous passés par là avant, nous connaissions de manière intuitive les qualités à rechercher. Nous voulions des candidats qui soient de farouches combattants, mais également de bons coéquipiers ; qu’ils aient le sens de l’initiative, de la détermination et de la volonté. Mes inquiétudes venaient du fait que ces règles n’étaient pas toujours respectées. Je vis ainsi un très bon officier se faire recaler parce qu’il était trop jeune. Je ne sais pas si c’était dû à une quelconque jalousie professionnelle ou à l’étroitesse d’esprit de certains, mais cet officier aurait dû être admis. D’autant que le Régiment s’avérait bien moins exigeant lorsqu’il était à court de recrues, quitte parfois à négliger les faiblesses de certains candidats.

Que j’aie raison ou tort, il devenait évident que je n’étais plus en phase avec tout cela.

Un autre facteur qui m’influença fut la mort en Bosnie d’un jeune soldat que j’avais sélectionné. C’était un bon soldat ; je l’avais vu effectuer des exercices sous pression et je savais combien il se donnait à fond. Je fus particulièrement sensible au raisonnement selon lequel il aurait survécu si je l’avais recalé durant la sélection.

Dans le SAS, on doit se donner à cent pour cent. Tout est noir ou blanc. On ne vous envoie pas sur zone juste pour faire de la figuration ou pour restaurer le calme. On vous y envoie pour résoudre aussi rapidement que possible une situation de crise, et généralement de manière assez violente. Les membres du SAS ne réfléchissent pas à la mort d’un point de vue moral. Ils remueraient même ciel et terre pour avoir la chance d’être envoyés en mission et de faire usage de leurs armes. C’est la raison pour laquelle nous passons des tests de sélection impitoyables ; c’est la raison pour laquelle nous nous entraînons aussi durement.

Même si cela peut sembler étrange, la perte d’un camarade fait partie de notre vie. Et la mort n’arrive pas seulement en théâtre d’opérations. Le premier soldat que je vis disparaître mourut au cours d’un entraînement au Botswana. Le second fut un de mes camarades de chambrée qui avait été sélectionné pour un entraînement en haute montagne. L’une des dernières choses que je me rappelle lui avoir dites fut à quel point j’aurais aimé l’accompagner. Cela m’était sorti de la tête jusqu’à ce que je croise un copain du Régiment qui m’annonça son décès et celui d’un autre soldat. Ils avaient chuté ensemble de plusieurs centaines de mètres alors qu’ils escaladaient un glacier. Aussi simple que cela. J’avais appris leur mort, j’avais été choqué, mais j’étais rapidement passé à autre chose. Comment réagir autrement ? Entre 1984 et 1995, 18 soldats du Régiment ont trouvé la mort, un chiffre qui dépasse sans doute les 25 maintenant. C’est un taux assez élevé, sachant que, même lorsque les effectifs sont au complet, nous ne sommes pas si nombreux que cela. Dans ma jeunesse, je n’aurais jamais imaginé pouvoir être sélectionné au sein du SAS. Je ne pouvais me comparer à ces vétérans avec lesquels je discutais au mess, des soldats qui avaient fait le coup de feu à Oman dans les années 60 et 70. Quelques années plus tard, ayant survécu assez longtemps pour devenir à mon tour un vétéran, je ne pus m’ôter de la tête que je serais le prochain sur la liste. Et lorsque vous avez ce type de pensée en tête, vous êtes loin d’être efficace à cent pour cent. Je compris qu’il était temps pour moi de raccrocher.

Londres semble parfois rempli d’anciens du SAS à la recherche de contrats de garde du corps rémunérateurs, qui rapportent 1 000 livres sterling par jour. Mais moins de la moitié de ceux qui se présentent comme d’anciens membres du SAS le sont véritablement. Les employeurs ne peuvent d’ailleurs pas vérifier les dires des uns et des autres, puisque le SAS, pour des questions de confidentialité, ne tient aucun registre du personnel. Je rencontrai ainsi un garde du corps qui se vantait d’avoir été adjudant-chef dans le SAS et d’avoir reçu la médaille du Combattant, alors qu’il n’avait jamais intégré le Régiment, pas plus qu’il n’avait reçu une quelconque médaille. Mais tout cela ne l’empêchait pas de le faire croire, avec assez d’aplomb pour être convaincant.

Je m’aperçus assez rapidement qu’assurer la protection d’un homme d’affaires ou d’une star n’avait rien à voir avec le type de protection que nous offrions aux personnalités au sein du SAS. On n’est pas seulement un garde du corps, on devient aussi le confident, le chauffeur, ou plus simplement le coursier qui doit aller chercher des pizzas pour les enfants. On n’a aucune garantie que les conseils que l’on donne seront écoutés et on est viré en moins de deux si l’on en fait une question de principe. Je mis tout de même trois mois avant de réaliser que ce type de travail n’avait rien d’excitant et qu’il était tout simplement ennuyeux. Que j’entraîne une équipe de sécurité en charge de la protection d’un dépôt d’essence en Afrique ou que j’enseigne les techniques de surveillance à une unité de police, que je sois logé dans un hôtel cinq étoiles ou que je campe dans la brousse, j’étais frustré. Au point que je me demandai très rapidement si j’avais fait le bon choix.

C’est alors que je fus approché par une société de production qui voulait tourner un film sur la patrouille et sur mon évasion d’Irak. J’ai déjà expliqué auparavant que je ne voyais rien d’exceptionnel dans ce que j’avais fait, et je ne comprenais toujours pas la fascination que pouvait exercer l’épisode Bravo Two Zero alors que les SAS n’avaient jamais cessé de s’illustrer à travers le monde. De très nombreux livres leur avaient déjà été consacrés par des historiens, des journalistes ou même d’anciens SAS. Mais je m’étais habitué à raconter mon histoire, notamment auprès de publics constitués de militaires. Peu après mon retour d’Irak, je fus même convoqué dans le bureau du commandant du Régiment, où l’on m’expliqua que le général de la Billière – connu sous le sigle DLB – souhaitait inclure mon récit dans son histoire officielle de l’implication des SAS dans la guerre du Golfe. Pour moi ce n’était peut-être pas le meilleur moment d’en reparler, mais l’on me fit comprendre que DLB était un général et que refuser de lui faire cet honneur pourrait être « préjudiciable à ma carrière ».

Mon histoire connut un grand retentissement. Elle fut notamment racontée sous forme d’épisodes dans le Daily Telegraph, et c’est peu après cette publication que la société de production me contacta. J’acceptai d’en discuter et ce fut pour moi le départ d’une nouvelle carrière, celle d’écrivain.

La rencontre se fit dans la maison londonienne du producteur. Mes interlocuteurs me présentèrent les choses à leur manière, m’expliquant qu’ils voulaient tourner une version de mes aventures plus dramatique et plus réaliste que celle qu’ils avaient lue dans la presse. Nous discutâmes, tombâmes d’accord et je me mis au travail. Je demandai à deux collaborateurs avec lesquels j’avais déjà travaillé de prendre contact avec chacun de mes coéquipiers afin de coucher sur le papier leur perception du caractère de chacun, car je voulais que le scénario soit le plus clair et le plus objectif possible.

Pendant que le film entrait dans sa phase de production – un processus interminable –, je me mis à écrire Celui qui s’est échappé. Le livre connut un formidable succès et fut un véritable déclencheur. J’enchaînai les interviews les unes après les autres, pensant que tous les nouveaux auteurs bénéficiaient du même traitement. Je n’avais toujours pas retrouvé ma forme initiale. Je passai plusieurs jours dans des hôtels à rencontrer des journalistes. Chaque soir, je me barricadais pour y passer la nuit, bloquant la porte avec un meuble quelconque ; une séquelle de mon évasion qui m’empêchait de m’endormir tant que je ne me sentais pas en sécurité, enfermé et à l’abri dans une chambre.

Je me comportais de manière naïve avec les journalistes. J’étais vraiment loin de deviner leurs astuces, comme celle consistant à vous faire venir à l’avance et à vous faire patienter longtemps en compagnie d’un verre d’alcool pour vous faire relâcher votre vigilance. Un jour, avant de passer à l’antenne, un journaliste me demanda même s’il ne valait pas mieux passer sous silence certains points de mon récit qui suscitaient en moi encore trop d’émotion. Je le remerciai de sa sollicitude et je lui citai deux ou trois faits dont l’évocation m’était douloureuse. La seule chose dont je me souvienne ensuite, alors qu’on venait juste de m’agrafer un micro-cravate et que je m’interrogeais encore sur le maquillage outrancier du journaliste, c’est qu’il m’attaqua bille en tête sur les sujets que je lui avais demandé d’éviter.

Mon livre reçut un très bon accueil. Le public l’acheta et personne au sein de la patrouille ne contesta ma version des événements, même si, avec le bénéfice de l’expérience, j’aurais sans doute rédigé quelques passages différemment pour être moins sévère envers certaines personnes. J’avais écrit le livre en sachant combien nous sommes respectueux les uns des autres dans le SAS, et sa parution ne provoqua aucune réaction négative. Il en alla tout autrement à la diffusion du téléfilm.

Lorsque le producteur et le réalisateur m’avaient expliqué qu’ils souhaitaient présenter mon histoire comme la version romancée d’une histoire vraie, je n’avais pas réalisé à quel point la différence pouvait être importante entre un récit véridique et un récit romancé. Pire, de nombreuses personnes crurent que le téléfilm représentait ma version de l’histoire, alors que rien n’était moins vrai puisqu’au final je n’apparaissais plus au générique que comme conseiller militaire. Mes visites sur le lieu de tournage en Afrique du Sud n’avaient d’ailleurs donné lieu qu’à des altercations avec les producteurs car je ne cessais de critiquer la manière dont les choses étaient présentées. On m’avait alors promis de me faire participer à la post-production et au montage afin de rétablir certaines vérités, mais cela ne se fit pas. La version télévisée était sans doute plus dramatique que l’histoire que j’avais vécue, mais ce n’était certainement pas ce que j’avais vécu. On m’avait demandé de raconter mon histoire, ce que j’avais fait. Je n’aurais jamais imaginé qu’elle puisse être transformée de la sorte et je le regrette, de même que je regrette que cela ait pu heurter de nombreuses personnes.

Du fait que nous sommes un régiment d’élite, avec un effectif restreint, le mythe veut que la bonne entente règne parmi nous. Ce n’est pas toujours le cas. Mais, comme dans n’importe quel autre environnement, l’important n’est pas d’aimer les gens avec lesquels vous travaillez, mais d’arriver à travailler avec eux. Les SAS ne sont pas sélectionnés en fonction de la sympathie qu’ils inspirent, mais en fonction de leur capacité à accomplir une mission. Une mission réunit donc une équipe de fortes têtes partageant le même but : anéantir un ennemi commun. Tout est question de dosage et, en fin de compte, c’est ce que chacun apporte à l’équipe qui fait de la mission un succès. Quand tout va de travers, le meilleur moyen de ne pas refaire les mêmes erreurs consiste à donner la parole à chacun pour qu’il exprime son point de vue sur ce qui s’est mal passé. Afin que les erreurs ne se reproduisent pas et que d’un mal naisse un bien.

Au sein du Régiment, les séances de débriefing sont courantes et se déroulent toujours à peu près de la même façon. Le commandant rappelle la façon dont l’exercice était censé s’effectuer, puis chacun donne son avis sur la manière dont il s’est réellement déroulé. C’est là que ça devient intéressant. Lorsque quelqu’un évoque un problème, le commandant demande comment celui-ci est survenu. On lui répond qu’un équipier n’était pas au bon endroit au bon moment et celui-ci répond à son tour qu’il ne lui était pas possible d’être au bon endroit à cause d’un imprévu… Et tout le monde commence alors à s’invectiver et à se renvoyer la faute. Mais à la fin de la journée, et bien que la chose la plus difficile pour un membre du Régiment soit d’admettre qu’il a commis une erreur, on possède une vision claire de la manière dont s’est déroulé l’exercice et on en retient quelque chose.

Pour des raisons incompréhensibles, il n’y eut jamais de vrai débriefing de la mission Bravo Two Zero, pas plus qu’il n’y eut d’occasion de faire le point ensemble sur tout ce qui s’était passé. Le brouillard qui entoure cette mission ne s’est jamais dissipé. Et pourtant, des erreurs ont été commises tout au long de la chaîne de commandement. Peut-être trop de personnes craignaient-elles d’être impliquées par un débriefing ?

L’attitude des officiels vis-à-vis de la patrouille resta toujours contradictoire. Plusieurs membres de la patrouille furent tout d’abord menacés de sanctions disciplinaires, puis certains d’entre eux reçurent une médaille et une prime de 1 000 livres. Que fallait-il en conclure ? Que la première impression du commandement fut mauvaise et qu’il essaya de se rattraper par la suite ? Ou que nous menacer de sanctions disciplinaires risquait de nous libérer de notre devoir de réserve ? Et puis, il y eut les livres. De hautes figures du commandement nous reprochèrent d’avoir parlé de nos expériences alors que d’autres nous avaient encouragé à le faire, notamment l’officier supérieur commandant les forces spéciales, le général de la Billière. Même le maréchal Lord Bramall nous avait encouragés à écrire nos mémoires.

Mais la chose la plus dure à laquelle je fus confronté fut la manière dont la famille de Vince me reprocha le portrait que j’avais fait de lui. La famille s’opposa surtout à la manière dont il était dépeint dans le téléfilm, et je ne peux que partager son avis. Ce film sera toujours un fardeau à porter et j’aimerais qu’il n’ait jamais existé. Je tiens aussi à souligner que Vince Philips était sergent dans le SAS, ce qui suffit pour le qualifier de soldat exceptionnel, sur lequel on pouvait compter. Les sergents du SAS étant tout simplement les meilleurs soldats du monde, dans la meilleure unité combattante du monde, je pensais que mon respect pour cet homme allait de soi et que cela pouvait être compris par tout le monde. À la suite de différentes erreurs administratives, il se retrouva tout simplement entraîné dans une mission qui ne lui convenait pas. Et je tiens à répéter que cela ne remet absolument pas en question ses capacités de soldat – même les meilleurs joueurs de football se retrouvent parfois sur un banc de touche pour se reposer. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à le penser puisque ce fut également consigné noir sur blanc dans le rapport officiel – et secret – signé par le commandant et conservé dans les archives du Régiment. En réalité, il me paraît clair que Vince fut transféré au sein de l’escadron B parce qu’à l’époque nous n’étions pas en opération. Nous n’étions qu’une unité de soutien, destinée à remplacer les pertes au combat des escadrons A et D. Le problème survint lorsqu’on nous envoya en théâtre d’opérations et que personne ne songea à retirer Vince des effectifs. Ceux qui prirent cette décision ignoraient peut-être tout de Vince, ou pensaient peut-être qu’il finirait par s’adapter à sa nouvelle unité ? Ce ne fut pas la seule décision erronée dans cette histoire, mais celle-ci se révéla malheureusement fatale pour lui.

Je ne peux absolument rien changer à ce que j’ai écrit sur la patrouille, et je ne le souhaite pas. Il s’agit de ma version des faits. La seule chose que je puisse faire, c’est donner plus de détails. Nous avions perdu le contact avec l’autre partie de la patrouille et nous avions passé la nuit dans des conditions climatiques épouvantables auxquelles nous n’étions pas préparés. Le lendemain matin, je dus prendre le contrôle de notre groupe car Stan sortait tout juste d’une sévère crise de déshydratation et Vince souffrait d’hypothermie. J’aurais dû penser à l’encorder, comme j’avais appris à le faire à l’occasion d’un entraînement aux conditions climatiques de haute montagne en Bavière, mais je ne le fis pas. J’aurais peut-être eu ce réflexe si nous avions été au sommet d’une montagne, les genoux enfoncés dans la neige, mais nous étions en plein milieu du désert et le froid était la dernière chose à laquelle je m’attendais. Et il y avait tellement d’autres choses auxquelles penser. Nous nous dirigions à l’aide des étoiles et de cartes vieilles de près d’un siècle, tout en restant sur le qui-vive pour éviter tout contact avec l’ennemi. Nous aurions en effet été incapables d’utiliser nos armes car nos mains s’étaient transformées en de véritables blocs de glace, et nous n’aurions eu d’autre choix que de nous rendre ou de mourir.

Stan et moi-même n’étions pas aussi affaiblis que Vince. Nous souffrions également d’hypothermie, mais nous ne déclinions pas aussi vite que lui pour différentes raisons. Stan portait des sous-vêtements thermolactyls qui lui avaient permis d’échapper au froid. Quant à moi, j’étais plutôt musclé et cela m’avait protégé. Il a été dit que Vince était un marathonien au sommet de sa forme, sans doute en meilleure condition physique que nous. Mais cela ne protège pas du froid, bien au contraire. Il n’avait pas un gramme de graisse en trop, ce qui empêcha son corps de retenir la chaleur et lui fit perdre ses réserves d’énergie beaucoup plus rapidement que nous. Quant au reste, que puis-je dire de plus ? Le rapport officiel confirme ma version des faits. Cela n’est peut-être pas agréable à lire pour tout le monde, mais c’est ainsi.

Quand les SAS ont une mission à remplir, ils y vont et l’accomplissent. Quand je repense aujourd’hui à la guerre du Golfe, je me demande dans quel monde nous vivons. Nous avons non seulement vendu des armes aux Irakiens jusqu’à la dernière minute, mais nos services avaient aussi certainement remarqué que Saddam Hussein massait de très nombreuses troupes sur la frontière avec le Koweït. Pourtant, rien n’a été fait jusqu’à ce que la frontière soit effectivement franchie. Maintenant, on ne peut que se demander comment tout cela va finir. Nous avons remporté une grande victoire dans le Golfe, mais nous avons complètement échoué à construire la paix. En ce qui me concerne, lorsque j’étais un soldat, je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps à penser en termes de bien et de mal. Maintenant que je suis plus vieux et que j’ai acquis un peu de sagesse, je ne peux m’en empêcher.

Les SAS ont un véritable problème de reconnaissance. Ils sont victimes de leur succès. Et cela n’a rien à voir avec mon livre ou avec celui d’Andy McNab. Cela remonte notamment à la prise d’otages de l’ambassade d’Iran à Londres en 1979. Le SAS est devenu un régiment très célèbre du jour au lendemain, un régiment pour lequel le grand public éprouve de la sympathie. Et cela donne quelque chose de plutôt étonnant, puisque le régiment le plus secret de l’armée britannique est également celui dont on parle le plus.

Une chose dont je suis certain, cependant, c’est la qualité de l’armée britannique dans son ensemble, et plus particulièrement de nos forces spéciales. Je suis toujours bluffé lorsque je lis la manière dont l’armée se comporte. Mon admiration est sans bornes lorsque j’apprends par exemple comment une de nos unités a réussi à libérer un peloton de soldats britanniques pris en otage en Sierra Leone.

L’armée me manque, mon escadron me manque, l’action me manque.

Tout au long de cette histoire, ma fille Sarah a été le personnage le plus important de ma vie. Plus que tout autre chose, la honte que j’ai ressentie en comprenant la manière dont je l’avais traitée m’a obligé à faire le point sur ma vie et à repartir dans une nouvelle direction. Maintenant je l’écoute, et si elle me dit que je suis trop longtemps absent, j’essaie d’y remédier. J’assigne de nouvelles priorités à mes responsabilités.

Sarah a aujourd’hui 12 ans. Elle est téméraire et efficace dans tout ce qu’elle fait, qu’il s’agisse de sauter à l’élastique, de faire une partie de chasse ou encore de piloter mon ULM. Elle est attirée par ce type d’exploits, non parce qu’elle pense avoir quelque chose à prouver, mais tout simplement à cause de l’émotion que cela procure. Quand on me demande si j’aurais laissé un de mes fils intégrer le Régiment, je réponds la vérité. J’ai une fille magnifique, qui a plus de cran que beaucoup de garçons – et qui est plus intelligente que son père. Si elle a envie d’aventure, je la laisserai exercer un métier qui lui donnera la liberté de faire ce qu’elle veut. Si elle veut intégrer l’armée ou les forces spéciales, je lui souhaiterai bonne chance, mais après le lui avoir déconseillé pour plusieurs raisons. Je suis inquiet pour l’avenir des forces spéciales, car il semblerait que les pouvoirs publics veuillent y instituer les mêmes règles que dans la société. Mais cela ne fonctionnera jamais ainsi, car la chose la plus importante pour des soldats, c’est l’efficacité. Tout ce qui restreint cette efficacité est nuisible. Je m’inquiète ainsi qu’il y ait de plus en plus d’officiers au sein du SAS. Quand le régiment a été créé, il y avait bien sûr des officiers, des sous-officiers et des hommes du rang, mais il n’y avait pas de différence de traitement entre les uns et les autres. Les officiers avaient un rôle de planification tandis que les hommes du rang s’occupaient plus particulièrement du côté opérationnel des choses. Le régiment était plus ou moins dirigé par les adjudants-chefs, qui arrivaient à marier les qualités de combattant des sous-officiers et des hommes de troupe aux qualités tactiques des officiers. Le système pourra fonctionner aussi longtemps que l’équilibre demeurera entre ces deux pôles. Mais dès que les officiers prendront le contrôle – et c’est ce qui semble arriver –, alors les sous-officiers se verront ordonner ce qu’il y a à faire par des gens qui auront moins d’expérience du combat qu’eux et moins de connaissances militaires. Et cela ne pourra plus fonctionner.

Je ne fais plus partie du SAS aujourd’hui. Je ne suis plus qu’un père avec ses responsabilités et ses bonheurs. Je tâche de rester discret et de faire en sorte que le Chris Ryan des livres soit éloigné de moi. Je n’y parviens pas toujours. Un jour, un professeur de l’école de ma fille, qui connaissait quelqu’un chez mon éditeur, indiqua mon nom dans la liste des auteurs à lire, ce qui ne manqua pas de surprendre Sarah. Après cela, elle m’accompagna à une présentation que je devais faire. Je ne l’avais alors jamais confrontée à ce qui m’était arrivé pendant la guerre du Golfe, et voilà qu’elle en apprenait tous les détails à 12 ans. Bien qu’il fût étrange pour elle d’apprendre sur son père des choses que d’autres connaissaient déjà, elle m’expliqua qu’elle me voyait désormais sous un nouveau jour et qu’elle était fière de son père. Ce qui était énorme pour moi.

Mais la plupart du temps, Dieu merci, je ne suis qu’un vieux père ennuyeux, qui danse mal et qui a besoin d’un coup de main dès qu’il s’agit d’informatique. Et, pour être honnête, cela me convient tout à fait.

STAND BY… STAND BY… GO!

Nous avions pour cible un ancien asile d’aliénés ; une imposante bâtisse victorienne de briques rouges, autrefois flamboyante, construite et plantée au milieu d’un vaste parc laissé totalement à l’abandon. Selon le scénario de l’exercice, cinq terroristes du Moyen-Orient s’y étaient réfugiés en prenant neuf personnes en otages. Notre siège durait maintenant depuis trois jours et il ne faisait aucun doute que la prise d’otages allait bientôt connaître son dénouement.

En tant que responsable de l’équipe des tireurs d’élite, je dirigeais huit hommes, positionnés avec leurs fusils dans différentes maisons voisines, mais aussi dans des arbres ou dans le parc. Deux autres hommes surveillaient les façades de l’hôpital. Tous transmettaient leurs observations par radio au poste de commandement établi dans un bâtiment voisin, à moins de 200 mètres de là. Nous avions attribué un code spécial à chacune des façades de l’hôpital pour pouvoir les distinguer aussitôt l’une de l’autre.

Installé dans le poste de commandement, le négociateur des forces de police essayait vainement de faire entendre raison au chef des terroristes, mais la patience de ce dernier semblait à bout. Il exigeait maintenant un sauf-conduit jusqu’à l’aéroport de Heathrow, pour lui-même et ses complices, et menaçait d’exécuter un des otages si on ne lui fournissait pas immédiatement un moyen de transport. Pendant que les négociations se poursuivaient, le commandant de l’unité de contre-terrorisme peaufinait le plan qui permettrait de prendre d’assaut le bâtiment.

Quelques minutes plus tard, alors qu’un de nos tireurs d’élite annonçait qu’il tenait en joue un terroriste visible devant une fenêtre, un coup de feu retentit à l’intérieur de l’hôpital. Le négociateur comprit tout de suite qu’un des otages venait d’être exécuté, ce qui fut rapidement confirmé lorsque les terroristes nous contactèrent pour qu’on vienne chercher le corps. Ils ouvrirent brièvement la porte d’entrée pour se débarrasser du cadavre. À peine une équipe de quatre hommes avait-elle récupéré le corps que le chef des terroristes menaçait d’exécuter un autre otage une demi-heure plus tard si ses demandes n’étaient pas satisfaites.

Il était temps pour la police de transférer ses pouvoirs aux forces spéciales. Leur chef signa un ordre écrit par lequel il déléguait son autorité au commandant de l’escadron B, à savoir l’officier du SAS le plus gradé présent sur place. Sans perdre une seconde, celui-ci ordonna à ses troupes de déclencher l’assaut à la première opportunité.

Dès lors, je n’eus plus qu’à attendre que mes tireurs d’élite aient en ligne de mire autant de terroristes que possible. Alors que le commandant écoutait nos rapports sur les ondes radio, il donna soudain le signal que nous attendions tous : « Situation sous contrôle… STAND BY… STAND BY… GO ! »

L’hôpital, qui avait été enveloppé d’un silence étourdissant ces deux derniers jours, entra en éruption. Des rafales de tirs retentirent de tous côtés, des explosions firent voler en éclats les vitres de l’édifice. Deux véhicules sortis de nulle part foncèrent vers la porte d’entrée pour y éjecter un commando d’hommes vêtus de combinaisons noires. Un hélicoptère Chinook se stabilisa à quelques mètres seulement au-dessus du toit de l’hôpital et des hommes glissèrent le long des cordes jaillies de sa carlingue avant de s’infiltrer dans le bâtiment. Tout l’hôpital semblait secoué par des explosions ininterrompues de grenades offensives, dont les larges volutes de fumée s’échappaient par les nombreuses vitres brisées. Mais la tension qui régnait à l’intérieur de l’hôpital, et la vitesse à laquelle les événements s’y déroulaient, ne pouvaient être perçus depuis l’extérieur qu’en écoutant les communications radio, une succession quasi inintelligible de cris, de coups de feu, d’ordres et d’explosions…

L’ensemble de l’hôpital fut sécurisé en quelques minutes, après que les terroristes eurent été virtuellement abattus et les otages libérés. La police pouvait reprendre la situation en main tandis que l’officier du SAS n’avait plus qu’à nous débriefer sur le déroulement de l’exercice. Les hommes suaient à grosses gouttes sous leur combinaison noire, mais ils s’accordaient tous pour dire que l’opération avait parfaitement réussi. L’assaut sur l’hôpital avait été conduit de manière particulièrement réaliste et, une fois de plus, nous avions bénéficié d’un excellent entraînement.

– Bravo, bravo tout le monde, annonça le commandant, vous avez fait du bon boulot !

Mais comme cela faisait trois jours que nous étions sur la brèche et que nous avions encore cinq heures de route jusqu’à la base, l’officier n’entra pas dans les détails. Il nous donna rendez-vous le lendemain matin à 11 heures pour un débriefing complet dans les bureaux de l’escadron.

– Dépêchez-vous, les gars, cria ensuite l’adjudant-chef. Tout le monde en route !

Nous chargeâmes nos affaires dans les voitures et nous partîmes pour Hereford. Mais le trajet s’annonça riche en événements. Nous étions le 2 août 1990 et, en écoutant le flash d’infos, nous apprîmes que Saddam Hussein venait d’envahir le Koweït.

– Qu’est-ce que cela peut bien faire, déclara l’un des gars de l’équipe. C’est qu’un branleur.

– Détrompe-toi, lui répondit un autre. Ça va faire du grabuge et il y a de fortes chances pour qu’on y soit mêlés. Si ça se trouve, il y a déjà des types à nous là-bas !

Nous élaborâmes toutes sortes de théories sur l’Irak et sur la possibilité d’une guerre, ce qui nous occupa durant quasiment tout le trajet. Mais nul d’entre nous ne réalisait alors à quel point Saddam Hussein allait changer nos vies.

À compter de ce jour, et jusqu’à la fin de l’année, nous n’eûmes aucune idée de ce que nous allions faire. Les escadrons A et D furent rapidement envoyés dans le Golfe pour s’y entraîner mais, pour notre part, et cela jusqu’à la dernière minute, nous restâmes persuadés que nous n’irions pas. C’était en effet au tour de notre escadron, le B, d’effectuer ce que nous appelions les « missions d’équipe » : des missions composées de quelques hommes appelés à intervenir ou à s’entraîner dans différents points du globe. Le camp se mit cependant à bruire de différentes rumeurs. Alors que la guerre semblait devenir inévitable, il se racontait que l’escadron G allait être envoyé au Moyen-Orient en qualité de RPC – remplacement des pertes au combat –, une théorie d’autant plus crédible que l’un des officiers commandant le Régiment était lui-même issu de l’escadron G.

On entendit aussi dire que nous allions être amenés à jouer le rôle de policiers de l’air à bord de vols civils sur les destinations du Moyen-Orient. Il nous faudrait nous comporter comme des passagers civils, mais nous serions en réalité armés afin de pouvoir affronter n’importe quelle menace terroriste lors d’un éventuel détournement. Ce qui était tout à fait possible puisque nous nous étions souvent entraînés à mener des assauts à l’intérieur d’avions de ligne. Mais toutes ces rumeurs moururent d’elles-mêmes.

Entre novembre et décembre, de nombreux soldats furent sélectionnés pour des « missions d’équipe ». J’eus la chance d’être choisi pour intégrer une expédition au sommet de l’Everest, organisée par l’un de mes amis, Harry Taylor. J’avais fait sa connaissance six ans plus tôt lorsque j’avais intégré le Régiment et que je m’étais retrouvé dans son unité. Nous avions sympathisé et nous formions un bon binôme. Il avait quitté le SAS en 1986 et, après un premier échec dû aux conditions climatiques, il préparait sa seconde expédition sur l’Everest. Cette fois encore, il voulait attaquer par la face nord-est avec son partenaire Russell Bryce, mais il comptait aussi sur moi pour gravir la montagne par la face nord en compagnie de sherpas qui nous apporteraient des parachutes légers.

Nous avions pour projet de nous retrouver au col nord, puis de faire ensemble la dernière partie de l’escalade. Arrivés au sommet, nous sauterions en parapente pour rejoindre le camp de base. Toutes les facettes de l’expédition avaient été conçues pour battre des records. Si j’arrivais jusqu’au sommet sans oxygène, il s’agirait d’un record personnel. Et si les autres réussissaient leur ascension par la face nord-est, notre descente en parapente serait une grande première. En ce qui me concerne, j’étais assez bien préparé puisque j’avais effectué de très nombreux sauts en parachute et que j’avais passé dix-huit mois dans les Alpes, au sein de l’armée allemande. J’y avais suivi une formation de guide de haute montagne durant laquelle j’étais devenu qualifié pour des ascensions sur neige ou sur glace.

En octobre, le commandement me confirma que j’étais autorisé à participer à l’expédition sur l’Everest. Je m’équipai donc de pied en cap chez Berghaus, une société spécialisée dans les équipements de haute montagne. Je n’avais plus que cette expédition en tête et je décidai de reprendre l’entraînement vers la fin de l’année, en effectuant de longues marches dans les montagnes du Brecon Beacon.

Les préparatifs pour la guerre du Golfe compromirent le tournoi de rugby qui opposait chaque année les six équipes formées de membres des escadrons. C’était peut-être aussi bien, car la compétition était telle que les matches pouvaient être particulièrement vicieux – il n’était pas rare que des hommes se retrouvent blessés pour des périodes allant jusqu’à six mois. L’un des nôtres, qui connaissait bien Will Carling, l’entraîneur de l’équipe nationale, lui avait un jour suggéré de faire venir ses joueurs pour qu’ils s’entraînent avec nous. Ils pourraient alors demeurer dans le mess des officiers ou des sous-officiers et ainsi éviter les demandes incessantes de photos ou d’autographes qui fusaient dès qu’ils apparaissaient sur des terrains publics. Carling était venu sur place avec quelques collègues pour se faire une idée plus précise de notre proposition, mais il laissa tout tomber dès qu’il eut assisté à un match entre deux de nos équipes.

– Aucune chance que nous nous installions ici, s’était-il exclamé. On ne va certainement pas jouer contre vous de cette façon, tous nos joueurs se feraient massacrer sur le terrain.

Le match tant rêvé n’eut donc jamais lieu.