Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

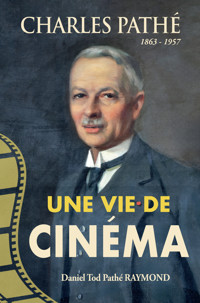

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

Fils d’un charcutier de Seine-et-Marne, Charles Pathé, parti de rien, est devenu, au début du XXe siècle, un chef d’entreprise de dimension mondiale. Opérateur de phonographe Edison sur les foires en 1893, il règnera dix ans plus tard sur le monde du cinéma, tenant jusqu’à la Première Guerre mondiale, la dragée haute aux Américains. Les comptoirs Pathé ouvriront sur tous les continents, dans toutes les capitales. Les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale furent plus complexes, mais aujourd’hui encore le nom de Pathé brille au fronton des salles de projection. Le groupe Pathé, dirigé aujourd’hui par Jérôme Seydoux, 130 ans après la création de « Pathé Frères » par Charles et son frère Émile, est toujours un acteur incontournable sur la scène mondiale du 7e art.

Si l’histoire de l’homme public est connue, du moins en partie, il n’existe pas d’éclairage sur sa vie privée. Charles était mon grand-père, un homme dont bien peu parlaient dans la sphère familiale. Je vous propose dans cet ouvrage une lecture globale de cette vie, digne d’un scénario de cinéma.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Raymond Daniel, auteur américain installé en France, a troqué le journalisme pour l’écriture libre. Passionné par la nature, les mots percutants et les émotions fortes, il écrit pour honorer ses rêves d’adolescent… et pour le plaisir de ses lecteurs.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 642

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Mentions légales

Publishroom Factorywww.publishroom.com

ISBN : 978-2-38625-929-6

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Page de Titre

Daniel Tod Pathé RAYMOND

Charles PATHÉ

Une vie de CINÉMA

Avant-propos

Les histoires de famille sont pleines de secrets, de non-dits, et de fausses certitudes. Ma famille ne diffère en rien des autres et contient son lot de mythes et d’affabulations. Les générations successives ont vécu comme elles pouvaient s’arrangeant des sujets tabous, d’approximations, de versions tronquées, et d’invraisemblables certitudes. Au fil des ans, chaque membre a ajouté sa part d’ombre, son interprétation, sa note dissonante à une symphonie dont la partition est devenue indéchiffrable. La meilleure façon de bien vivre en famille restant souvent de jouer un jeu convenu, de ne pas contrarier, ou contredire, ceux qui portaient comme un étendard un flambeau aveuglant de vérité.

Dans ma famille en marge des petits arrangements de chacun, un sujet, un homme, a pesé sur tous ses descendants, ou supposés descendants. Cet homme dont le nom, près de 165 ans après sa naissance, reste synonyme de cinéma, ne s’est jamais livré sur sa vie privée. Pathé, le nom est resté, incarnant le premier empire industriel de dimension mondiale du cinéma. Mais que sait-on de Charles, de ses compagnes, ses enfants, ses loisirs, sa vie en Suisse, aux USA, à Nice ou à Monaco ? Pas grand-chose, à vrai dire.

Charles Pathé lui-même a livré dans un ouvrage intitulé « Souvenirs et conseils d’un parvenu » une version très expurgée de son aventure professionnelle. Des spécialistes du cinéma ont analysé et décortiqué les différentes phases techniques de son ascension, comme celle de sa chute. De talentueux esprits universitaires ont couché sur le papier la multitude de pièces comptables et de rapports générés par son activité.

À mon tour, avec l’accord et l’encouragement de mes cousins — il n’y a plus personne à l’étage au-dessus — j’ai entrepris de mettre en mots l’ensemble de sa vie. Avec l’aide des documents déposés à la Fondation Seydoux Pathé, en recoupant les courriers personnels de ses compagnes et épouses, ceux de ses enfants — tous nés hors mariage —, j’ai tenté de brosser un portrait aussi complet que possible de mon grand-père Charles Pathé. Une vie de cinéma, agrémentée de nombreuses prises de vue inédites, qui s’étale sur presque un siècle de rebondissements, échecs et réussites, amours et trahisons, ombre et lumière.

Les histoires d’amour finissent mal en général, dit la chanson, celles de famille peuvent parfois bien se terminer à condition que l’on en parle. Et ainsi déboucher potentiellement sur un livre, celui que vous avez entre les mains.

PREMIÈRE PARTIE

Un Art Nouveau1893-1900

PROLOGUE

Fatigué, de santé précaire, crachant à l’occasion du sang lors de quintes de toux qui le secouent plus souvent qu’à son tour, son avenir semble pour le moins incertain. Fils d’un charcutier installé en Seine-et-Marne dont il a suivi l’apprentissage, il n’a jamais souhaité poursuivre dans cette branche malgré quatre années passées comme novice dans différentes maisons parisiennes. Quelque temps plus tard, de retour des Amériques − celles du Sud − plus pauvre encore qu’en y partant, son bagage se résume à quelques déconfitures, une dysenterie chronique, la fièvre jaune et, pour faire bonne mesure, des caisses contenant près de cinq cents perroquets qu’il pense revendre à son arrivée. Les malheureuses bêtes mourront de froid pendant le transport. Seuls trois survivront. Il les offrira à sa mère, sa sœur et sa compagne du moment. Ajoutez à cela un casier judiciaire alourdi d’une sombre affaire de tromperie sur la capacité des récipients d’un café qu’il a tenu à Vincennes − occasionnant une amende pécuniaire et la suppression des droits civiques − et vous brosserez un portrait aussi réaliste que possible de l’homme tel qu’il apparaît à l’orée de ses trente ans. L’état de santé de ce garçon est à ce point dégradé que pour se marier il devra en demander l’autorisation à un médecin.

En ce mois d’octobre de l’année 1893, qui aurait pu alors deviner ce que deviendrait la vie du trentenaire Charles Pathé. Un entrepreneur qui sut malgré ces handicaps construire un empire précaire et international, à défaut d’une dynastie. Qui aurait pu imaginer que, cent soixante ans après sa naissance, le nom de Pathé resterait toujours synonyme de cinéma.

Chapitre 1LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE 1

Depuis la crise majeure de 1873, provoquée par les faillites de banques européennes, la France s’enrichit mollement. Tout a commencé à Vienne en Autriche avec le dépôt de bilan de comptoirs privés2, trop engagés dans le crédit immobilier. Puis la dépression a déboulé en cascade sur le reste du continent. De savants experts ont baptisé l’époque de « grande désillusion » ! Une sorte de marasme économique d’un monde, pourtant prospère, en attente de nouveautés après les premiers fulgurants progrès de la métallurgie et de la chimie, entre autres. Des vieilleries qui datent d’au moins trente ans !

Le pays, les hommes, les banquiers, escomptent le développement de l’industrie et des machines au service de tous pour faire rêver le peuple et enrichir les entrepreneurs. La transition de l’Empire à la République tarde à se traduire dans le quotidien des Français.

Ce dimanche ensoleillé du mois d’août 1893, madame Euphrasine Foy, alerte quadragénaire, se promène dans les rues de Vincennes, avec sa jeune fille, Marie, tout juste âgée de vingt ans. Les familles les plus fortunées ou les plus aventureuses se rendent au cœur de Paris en calèche ou par le tramway qui rejoint Sèvres en passant par la place de la Concorde. Depuis dix ans maintenant, de nouvelles machines, à vapeur ou électriques, remplacent à un rythme de plus en plus soutenu les dizaines de milliers de chevaux qui tractaient les wagons. Les jardins des Tuileries, du Luxembourg ou des Plantes sont les endroits où il est de bon ton de se montrer. Les hippodromes de Vincennes, Longchamp, voire Fontainebleau, sont eux aussi très courus, autant par les chevaux que par le Tout-Paris ! Quels que soient les revenus des uns ou des autres, ces dimanches d’été sont l’occasion d’exhiber les plus belles garde-robes. De quoi oublier un instant l’ambiance morose, la triste mine proposée par le président de la République, Sadi Carnot, et les gros titres de la presse sur la liquidation judiciaire du canal de Panama, si cher aux portefeuilles des épargnants français.

Les moins aisés, eux, restent aux alentours des fortifications de Thiers dont la désaffection a été prononcée en 1883. Euphrasine Foy est venue en voisine depuis le 12e arrondissement où elle réside. À cette époque, de nombreux forts ont été construits à une vingtaine de kilomètres au nord et à l’est de Paris pour se prémunir plus efficacement contre l’éventuel retour des Prussiens, libérant en lisière de la capitale de vastes espaces pour le public en mal de loisirs.

La famille Pathé, charcutiers établis à Vincennes depuis 1870, a, elle, été frappée quelques mois auparavant par le deuil. Joséphine, la fille cadette de Jacques et Thérèse, a été emportée par une crise d’appendicite alors qu’elle devait se marier dans les semaines suivantes. Les progrès de la médecine, pour importants qu’ils soient, comme ce sérum pour éradiquer le croup, maladie respiratoire des enfants qui a touché Charles, l’un des fils, ne permettent pas encore de miracles. Sur les huit bambins mis au monde par Thérèse entre 1858 et 1871, trois ont été emportés en couches ! La disparition de Joséphine laisse la famille Pathé avec quatre garçons. Jacques, l’aîné, prénommé en référence à son père, s’est installé comme boucher près de Compiègne. Émile qui se destinait à la prêtrise (un peu moins de patrimoine à partager pour les parents) s’est finalement marié en 1884 à Vincennes. Jeune déjà, il était considéré comme un grand travailleur au petit séminaire. Il s’est lui aussi lancé dans le commerce et exploite avec succès un café-tabac en région parisienne. Théophile le plus jeune n’a pas encore dix-huit ans et cherche sa voie après avoir quitté le giron familial comme son aîné. Charles, enfin, le troisième de la fratrie n’a jusqu’alors rien réussi. Plutôt tout raté, à vrai dire !

Le père, Jacques Pathé, natif d’Altkirch, en Alsace, s’est établi comme charcutier à Grisy-Suisnes en Seine-et-Marne avant de venir ouvrir son commerce à Vincennes, au 10 rue de l’Hôtel de Ville. Avant cela, il a fait partie de la garde de la princesse Eugénie − femme de l’empereur Napoléon III − dans le prestigieux corps des Cent-Gardes3. C’est un colosse de près de deux mètres dont la qualité première est la force plus que la finesse. Au fil des ans, sa relative réussite lui a permis d’acquérir des biens immobiliers, dont un immeuble de rapport et un café de dépôt de spiritueux. Il a dû récemment en expulser le gérant, mauvais payeur. La gestion de l’établissement, situé place du Polygone à Vincennes, est confiée à l’un des fils du couple, Charles, sans emploi à son retour peu glorieux d’une expédition en Argentine. Là où certains ont fait fortune, lui n’a laissé que des dettes !

Le caboulot, mal placé et peu entretenu, n’est en rien une adresse courue. « Une maison sans clientèle, située dans un endroit où il était difficile sinon impossible d’en attirer une », dira plus tard Charles Pathé. Le bâtiment relativement conséquent est pourtant placé à proximité du célèbre Fort — devenu Château — et du non moins fameux Polygone où ont lieu les essais de tir. Tout juste y mange-t-on rapidement, y boit-on mal et y danse-t-on parfois au son d’un orchestre improvisé. Comme ce fameux dimanche d’août 1893, une de ces journées chaudes où personne ne souhaite rester enfermé entre quatre murs.

Entre les notes des musiciens amateurs, les cris des enfants dans l’espace de jeux, les tournées qui s’enchaînent au comptoir et la clientèle à servir sous la tonnelle, la guinguette Pathé connaît l’une de ses trop rares journées d’opulence.

Au plus fort de l’après-midi, alors que les générations se mélangent dans un joyeux brouhaha, Euphrasine Foy, qui a rejoint la guinguette pour se désaltérer et deviser avec sa fille, est violemment percutée par l’une des balançoires. La gravité de l’incident nécessite la venue des pompiers et de la police, interrompant la bonne marche du commerce au grand dam de l’exploitant. La pauvre femme, accompagnée de sa Marie, est transportée à l’hôpital. On fouette les deux chevaux qui tirent l’ambulance, les médecins craignant pour les jours de madame Foy.

La série noire des aventures commerciales de Charles Pathé suit, comme on le voit, une pente malheureuse vers des abîmes inquiétants. Des années plus tôt, dans l’Argentine des années 1890, alors « migrant famélique » comme il se décrira lui-même, après avoir travaillé à paver les rues de Buenos Aires en bois (!), il avait trouvé une place d’employé de bureau dans une société d’importation, puis de caissier dans une laverie et enfin de commis aux Douanes. Il avait bien tenté de monter une entreprise de blanchisserie, mais celle-ci fit faillite. Plus problématiques encore furent ses démêlés avec les Douanes argentines pour des affaires de faux et de malversations qui se réglèrent pistolet à la main, l’amenant à se réfugier à Montevideo, puis à Rio4.

Loin d’être terminée, cette succession de déconvenues prend donc une tournure plus embarrassante encore lorsque, ce fameux dimanche à Vincennes, la police signifie au nouveau patron de l’établissement, Charles Pathé, qu’il risque une peine de prison ferme.

La maréchaussée est aussi intraitable qu’inquiétante et menaçante.

— Avec vos antécédents, votre compte est bon, monsieur Pathé !

Ses antécédents ? Une condamnation qu’il a reçue à l’ouverture de son établissement, pour non-respect du contrôle de quantités servies, ne plaide pas en sa faveur et fait planer sur sa tête un sursis révocable en cas de nouvelle sanction. L’officier de police venu constater l’accident lui laisse entendre que si une plainte est déposée, la semaine prochaine le verra derrière les barreaux !

Charles Pathé va avoir trente ans, un âge où, à cette époque, l’on est installé, marié souvent. À vingt-cinq ans, habituellement, la messe est dite, au propre comme au figuré ! Lui, toujours célibataire, accumule les expériences au même rythme que les échecs. Cette dernière affaire risque de le faire définitivement basculer du côté le moins prestigieux de la société. Charles confessera volontiers plus tard avoir eu à l’époque « un cercle de relations que je m’étais faites et qui étaient plutôt fâcheuses. J’allais au café tous les jours et je jouais aux cartes pendant d’interminables soirées avec des gens d’une moralité relative, pour la plupart des habitués des courses ». Quand ces choses-là sont mises par écrit par leur auteur, devenu notable, on peut imaginer que la réalité était encore moins glorieuse.

Son avenir est désormais entre les mains de cette Euphrasine Foy qui a eu la mauvaise idée de se trouver sur la route d’une balançoire. Éviter le funeste dépôt de plainte susceptible de faire sauter le sursis devient une impérieuse priorité pour l’exploitant qui se présentera au domicile de la famille Foy, une fois la convalescente plus ou moins tirée d’affaire. L’empressement du chef d’entreprise défaillant n’a alors qu’un but, s’attirer les bonnes grâces de madame Foy et de son mari, Eugène, pour éviter que cette journée connaisse des suites judiciaires. Bientôt, une fois la promesse acquise de la mère qu’il n’y aura pas une suite judiciaire, Charles Pathé poursuivra ses visites assidues, apportant désormais fleurs et chocolats à la jeune Marie Foy et non plus à sa mère.

Jusqu’alors, le jeune homme, un fier gaillard d’un mètre soixante-seize, a connu ce que l’on appelle une vie de patachon, sans attache sentimentale. Lors de son exode argentin, les témoins lui ont prêté de nombreuses liaisons féminines. À l’occasion de ses déboires avec l’administration des Douanes à Buenos Aires, il partage la vie d’une femme dont il ne dira pas grand-chose, si ce n’est qu’elle lui a appris à parler espagnol. La seule hypothèse que l’on peut avancer se base sur les informations qu’il a livrées lui-même à propos de certains de ses associés et connaissances sur place, tous cohabitant avec des intrigantes et des femmes aux mœurs à tout le moins légères. La vie de Charles Pathé, jusqu’à ce jour, est loin d’avoir été un long fleuve tranquille. Dans la série des épisodes peu recommandables, désormais oubliés et passés sous silence, on citera les jours de cachot à l’armée pour violence et refus d’obtempérer, sans oublier des demandes de réparation sur le pré, qui fort heureusement ne seront pas suivies d’effet ! Cette armée, qui dura plus de trois ans, ne fut pas, loin de là, un moment de gloire : « Le service militaire j’y étais plus fonctionnaire que soldat. »

Aujourd’hui, c’est une autre affaire. Charles se comporte au domicile de la famille Foy en parfait dandy de l’époque. Un pantalon dont le pli est sur le devant comme c’est la mode depuis peu, le gilet et la veste sont en bonne place sous la redingote et la chemise est dotée de l’un de ces cols en tube qui se dressent jusqu’au menton. On peut imaginer que les gants qu’il porte sont confectionnés, comme il se doit dans les années 1890, chez les faiseurs de Grenoble ou de Millau. En cette fin de siècle, il n’y a pas plus chic. Quelques années plus tard, c’est de Bond Street à Londres qu’il les fera venir. Mais aujourd’hui, il n’est plus question d’échec pour Charles Pathé, et la situation est sérieuse, il doit se « caser » et rassurer le clan Foy sur ses capacités à assurer l’avenir de la jeune Marie.

Si la famille Foy a quelques aises, le père de Marie − un homme qui s’avérera violent − est charron5 ; le jeune prétendant, lui, n’a pas le sou. Pour les distractions des gens aisés à Paris c’est le théâtre comique, classique ou populaire, voire coquin, en salle ou en plein air aux beaux jours. Le lundi c’est l’opéra, le mardi le Français, le vendredi au cirque, le dimanche au concert ! Mais Charles ne peut offrir que des promenades de courtoisie à proximité du logement familial. Pour la jeune Marie, sa parure sera constituée de gants et éventail, accessoires incontournables à cette époque. Le parc de Vincennes et ses trois lacs récemment creusés, sur lesquels l’on peut canoter pour quelques sous, sont très courus. Les promeneurs peuvent y croiser les Dragons, ces soldats en habits d’apparat, pantalon rouge et plastron bleu à parure dorée, casernés à proximité depuis 1892. Le jeune couple en devient un fervent habitué.

Même si l’on n’a pas d’argent, il faut en connaître la valeur ! En 1890, les achats se font en franc germinal émis par la Banque de France créée en 1800. Un franc équivaut à cinq grammes d’argent, les pièces de un à dix centimes sont en cuivre, celles de vingt centimes à cinq francs sont en argent. Ce franc germinal, ou franc-or, restera d’une valeur constante et résistera à la guerre comme aux scandales financiers. Un franc-or de 1890 correspond à environ une dizaine d’euros en 2023 (le franc germinal a été créé le 23 mars 1803, on disait alors le 7 germinal, ce qui fixa le nom de ce franc pour de nombreuses années).

Les jeunes gens ne traînent pas, les rendez-vous galants ayant porté leurs fruits, et Charles, dont la patience n’est pas la qualité première, demande rapidement la main de Marie à son père, Eugène.

Au moment de changer de vie, Charles est pris d’un doute, d’une hésitation de dernière minute et disparaît de la circulation sans explication à quelques jours de la célébration, laissant Marie sans nouvelles. « Charles n’est qu’un baladin, ce n’est pas un homme pour vous. Épousez-moi donc. » Un prétendant révèle alors que le promis a semblé déserter Vincennes. Et celui-ci n’est autre que Jacques, le frère aîné ! Veuf depuis peu, il voit là une occasion de fonder un nouveau foyer et d’assurer l’éducation de son tout jeune fils.

Au retour de Charles, le lendemain de son escapade, l’explication fut houleuse entre les deux frères. Quelques semaines plus tard, contre l’avis de la famille Pathé échaudée par cet imbroglio entre l’aîné et son cadet, l’union de Charles et Marie est célébrée à la mairie du 12e arrondissement. Construit en 1876, l’Hôtel de Ville vient de s’agrandir de l’aile Bignon qui offre aux Parisiens une salle des fêtes. Devant le peu d’enthousiasme de la famille Pathé, Vincennes a en effet été délaissée au profit du fief parisien de la famille Foy.

Jacques Pathé père n’a jamais vu d’un bon œil le départ de son fils en Amérique du Sud. Pas plus qu’il n’apprécie ses façons dans la vie de tous les jours et dans les affaires. Le tour de passe-passe commercial des plus profitables qu’il a réalisé avec son frère n’est pas du goût du chef de famille. En lui confiant la gestion du débit de boissons, le père de Charles avait pensé ainsi l’attacher à un poste stable. Le patriarche imaginait également qu’il pourrait prendre soin de sa propre épouse très affectée par le récent décès de leur fille. Il n’en fut rien, pas plus que cela n’eut d’influence sur le caractère coureur de Charles. Sorti de la menace que représentait une plainte d’Euphrasine, le voilà marié avec sa fille Marie. Le tout en moins d’un mois ! Ni Thérèse ni Jacques ne souhaitent apporter leur caution à un tel comportement. Du côté de la famille Foy, l’enthousiasme n’est pas non plus au rendez-vous, le fiancé semble bien malingre et sans ressources. « Une femme ne doit connaître que deux hommes dans sa vie, Dieu et son mari ! », raconte Euphrasine à qui veut l’entendre. Si Dieu est éternel, le mari, lui, semble promis à une courte existence.

Cette année 1893 voit la création du ministère des Colonies qui organise les départs de jeunes gens entreprenants par-delà les mers ! Charles aurait pu repartir comme il l’avait déjà fait en Argentine. L’histoire en décida autrement.

1 « Le premier jour du reste de ta vie » : film de Rémi Bezançon sorti en 2008.

2 Comptoir : organisme d’achat, vente et exportation.

3 Cent-Gardes : corps de cavalerie d’élite du Second Empire.

4 Montevideo et Rio : respectivement capitale de l’Uruguay et ville du Brésil.

5 Charron : artisan spécialisé dans le bois et le métal.

Chapitre 2LE LAURÉAT 6

« Les bienfaits du mariage ne valent pour le mari que quand il est précoce. » Qui le dit ? Charles Pathé lui-même, dans l’une des rares confessions qu’il a pu faire sur sa vie privée. Un aveu qui vient confirmer le peu de considération qu’il porte sur la vie qu’il mena avant ses noces. N’y voyez aucun féminisme moderne. « Le travailleur doit songer à se constituer de bonne heure un foyer », écrit-il à l’heure de faire le bilan de son activité. « La jeune Française est, par tradition, préparée pour réagir aux incapacités de son mari (…) le sentiment de responsabilité pour l’homme s’accroît dans le mariage et peut être un précieux soutien dans les résolutions que l’on a prises. » À le lire toujours, « la vie de famille est donc préférable à la vie de garçon ». Son contemporain Paul Valéry ne pensait pas autre chose lorsqu’il affirmait dans son ouvrage « L’Idée fixe » que : « Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. »

Sachant visiblement de quoi il parle, Charles Pathé écrira également que « le mariage précoce permet d’éviter au jeune homme des camaraderies qui sous l’aspect parfois aimable sont nuisibles à son avenir ». Autant d’affirmations qui laissent imaginer ce que furent lesdites fréquentations qu’il eut dans l’autre hémisphère, ou dans les cafés de la capitale.

L’union de Charles avec Marie Foy n’est pas, loin de là, l’événement marquant de l’année ni de la décennie pour la famille Pathé. Pour le mariage, un seul représentant de la « tribu », un oncle − opportunément prénommé Charles −, garçon de café, a fait le déplacement. Sur la photo officielle où les hommes portent la moustache et les femmes des robes les couvrant de la cheville au menton ne dévoilant que des mains souvent gantées, la famille Foy l’emporte largement sur le score de dix à un ! Sur l’unique photo connue de cette union, Marie apparaît vêtue de blanc, une coiffe fleurie dans les cheveux. Elle est souriante et sa robe, bouffante aux épaules, souligne une taille fine. Charles, de profil, a le regard rieur et tient à la main les gants de rigueur.

Le jeune marié va dès lors quitter la guinguette de Vincennes. Ce départ prévisible explique sans doute les réticences de la famille à l’union de Charles. Une nouvelle fois, après quelques mois de stabilité, Charles a changé son fusil d’épaule et part encore, dans une autre direction. Cet homme instable fait décidément le désespoir de sa famille.

Toujours est-il que l’établissement souffre d’un emplacement médiocre et les événements qui ont mis en danger la vie d’Euphrasine Foy ont eu raison de son exploitation. Le couple ne souhaite pas poursuivre le métier de cafetier et emménage à quelques encablures de là, dans un appartement au 100 cours de Vincennes dans le 12e arrondissement de Paris. Immeuble où résident déjà les parents de Marie et deux de ses oncles (l’immeuble sera détruit en 1918 par un raid de l’aviation allemande). Le loyer de trois cents francs par an est adapté au budget du jeune couple.

La France est alors − comme la vie de Charles − en jachère, en attente de cette nouvelle révolution industrielle dont tout le monde parle, mais dont personne ne voit encore les bienfaits.

Charles n’a en poche qu’une cinquantaine de francs offerts le soir de ses noces par le fameux oncle Charles. Sans doute un pécule donné par sa famille avec qui les rapports sont alors proches du néant. Ses frères ont tous un emploi stable à défaut d’être prospères et l’exhortent à mettre fin à ses envies de grandeur et de réussite qui jusqu’alors n’ont débouché sur rien de bon. L’argent dont il dispose lui permet de tenir quelques jours sans avoir (trop) recours à l’aide de sa belle-famille. Abandonnant provisoirement ses aspirations de fortune dans le commerce, il trouve un emploi de copiste chez un avoué de la rue de Rivoli à Paris. La paie y est bonne et suffisante pour les jeunes époux : six francs par jour.

Marie Foy, quand Charles la rencontre, exerce déjà la profession de sage-femme. Parmi les derniers accouchements qu’elle a pratiqués, il y a celui de Marie-Delphine, l’une de ses connaissances, qui habite à la même adresse que ses parents. La jeune maman qui est en couple avec un certain Camille Legrand se mariera quelques mois plus tard. Charles sera le témoin de Camille. Le hasard fera que l’on retrouvera ce dernier quelques années plus tard aux côtés de son ami Charles, dès 1898, comme employé.

Dans les premiers jours de la vie du couple, Marie Pathé exerce toujours son métier, ayant son propre cabinet au domicile de ses parents. Le jeune marié, lui, comme le célibataire qu’il fut, n’a toujours qu’un rêve, celui d’une réussite, qu’importe le secteur d’activité tant qu’il s’agit de négoce. Pourtant, depuis 1880, l’apparition des grands magasins a rendu la vie du petit commerce difficile. Mais cela n’entrave en rien la quête de Charles pour la bonne affaire, la martingale, le coup gagnant. Comme ceux tentés aux courses et en Argentine avec la même constance dans l’échec. Ces dernières années, l’apprenti commerçant était un homme seul, s’emballant sur un coup de tête, accordant sa confiance à mauvais escient, pariant vite et gros. La présence de sa femme à ses côtés et cet âge qui prodigue une certaine tempérance lui permirent de calmer, un peu, ses emballements. Il a lui-même énoncé les bienfaits du mariage. Il faudra effectivement la volonté bien affirmée de sa jeune épouse pour, en même temps, soutenir ses velléités, tout en réfrénant ses excès. Le couple est soumis au régime alimentaire en vigueur à l’époque, impossible en effet de stocker des aliments frais dans les appartements parisiens. Pain, soupe, pommes de terre et laitages sont les quatre piliers de l’alimentation.

Avant de nous embarquer pendant un demi-siècle dans l’aventure personnelle, commerciale et pour finir industrielle de Charles Pathé, il faut prendre conscience de ce qu’était la vie quotidienne à l’aube de l’année 1894. Bien loin des images qui viennent à l’esprit quand on pense aujourd’hui à Pathé et au cinéma.

Cette année-là, on tue plus de sept mille loups en France ! À trente kilomètres de la capitale, on le chasse à courre… À Paris, se rendre place de l’Étoile est une aventure, en revenir une gageure, a-t-on coutume de dire. Le boulevard Raspail, dans le 7e arrondissement, n’est qu’un puzzle pas encore assemblé, Passy un village, Auteuil déjà la province. Même au cœur de la capitale, dès que l’on investit un terrain vague pour y construire un immeuble de rapport, fouines et couleuvres sont légion et doivent être traquées par les terrassiers. La ville de Vincennes, cadre des premières aventures professionnelles de Charles Pathé, compte un peu moins de trente mille habitants. Et la France, tout juste trente-huit millions.

Le progrès, pourtant, est déjà là, mais quel progrès ? L’éclairage se fait à la lampe à huile au mieux à pétrole. Le téléphone, qui est apparu lors de l’Exposition universelle de 1878, est loin d’avoir intégré les foyers, contrairement à la sonnette électrique qui apparaît en 1880. Les Parisiens commencent à s’habituer à ces boulevards rectilignes qui, avec un insolent dédain, reprennent l’arrogance des voies romaines, dit-on. Si l’Empire a effacé les traces du passé et donné à la France et à Paris leurs nouvelles structures, la Troisième République tarde, elle, à s’attribuer le faste des us, coutumes et patrimoines. Un siècle plus tard, la Cinquième aura beaucoup moins de mal à investir les bâtiments de la royauté ! Toujours à Paris, le préfet Poubelle organise la collecte des déchets, mais en province, les ordures élisent toujours domicile sur les trottoirs et dans les rues. Des rues où l’on voit apparaître pour la première fois de très rares automobiles fonctionnant avec un moteur à explosion. Une curiosité !

Les bicyclettes − avec enfin deux roues de la même taille, adieu le grand bi − ont fait leur apparition et suscitent de nombreuses pétitions en raison des accidents qu’elles occasionnent avec les passants sur les trottoirs parisiens (rien ne change). La petite reine est un véritable objet de luxe. En 1893, elle coûte près de cinq cents francs ! Il y en a pourtant plus de soixante mille en circulation. Et encore faut-il s’acquitter d’une vignette pour circuler (non, vraiment, rien ne change). Côté sport, les Parisiens ne connaissent à peu près que la gymnastique et la notion de compétition née en Angleterre n’a pas encore traversé la Manche. En province, on se livre bien à quelques pratiques locales, la boule à Lyon, la pelote chez les Basques, le tir à l’arc en Picardie…

Alors que débute le mois de novembre 1893, Marie Foy, toute récente épouse Pathé, et Charles employé dans une étude d’avoué rue de Rivoli commencent − un peu tard − cette vie de couple tant vantée par le jeune marié. La tempérance attendue d’une épouse n’a pas beaucoup d’effet sur le mari. Il cherche encore et toujours la solution miracle à ses envies de réussite. Une marque de fabrique que l’on retrouvera souvent chez lui, se mettre dans des conditions de pressions matérielles ou financières qui forcent à agir, à tenter, à jouer. Au cours des ans, le jeu plus souvent qu’à son tour lui sera favorable, mais finira par lui valoir quelques déconvenues de taille.

Euphrasine Foy, la mère de Marie, est femme au foyer. Le salaire de son mari permet au ménage de n’avoir qu’une seule source de revenus. Choix des bois, travail combiné du bois et du fer, calcul des charges sur les roues et les roulements, la profession de charron, disparue dans les années 1950, était alors parmi les plus respectées de l’artisanat. Cela n’a pas empêché le couple Foy d’inciter son unique fille, Marie, à se former à un métier. Ce fut celui de sage-femme, le premier à l’époque à proposer un diplôme aux femmes dans l’une des cinquante-sept écoles départementales. Il faut croire que les revenus de Charles Pathé, comme son peu d’envie de voir son épouse travailler, expliquent la situation. « La femme se doit d’être la confidente naturelle des succès et des déceptions que la vie nous réserve », écrit-il quelques années plus tard. Jamais le contraire n’a été envisagé, mais nous sommes il est vrai en 1894. Voilà qui explique que la jeune Marie ne donne pas suite à sa carrière professionnelle.

Il y a aussi l’usage commun qui veut que les femmes travaillent jusqu’au mariage, la maternité les contraignant souvent par la suite à rester au foyer pour filer la laine et garder la maison. Les enfants venant rapidement prendre la suite pour apporter leur obole à la cellule familiale. Il faut reconnaître que dans les années 1890, le métier de maïeuticienne n’est pas des plus simples. Elles sont plus nombreuses que les médecins, quinze mille environ contre douze mille ! Et les médecins n’apprécient guère cette mise en cause de leur suprématie. Pas plus qu’ils ne considèrent l’hygiène et l’antisepsie, ces dangereuses innovations préconisées par les accoucheuses. Lors d’un accouchement difficile, il leur faut faire appel au médecin qui sort alors les fers du sac où ils reposent roulés dans du papier journal. Enfin, pour conclure sur les aspirations de Marie, on peut rappeler que les conditions d’installation comme sage-femme sont chaque jour plus compliquées, c’est sans doute là une des raisons qui la retiennent de poursuivre sa vie professionnelle. À cela s’ajoute l’envie du jeune couple d’avoir un enfant.

Quant à Charles, quelles sont ses ambitions, ses attentes, ses possibilités alors que débute l’année 1894 ? Le métier de charcutier, le seul qu’il sache réellement faire : jamais ! Le souvenir de la dureté du travail l’a fait abandonner pour de bon la filière. Il lui reste deux atouts pour construire sa vie ; des capacités, mais pas l’envie pour l’écriture administrative, et l’habileté avec les chiffres surtout lorsqu’ils sont liés à l’argent. Le commerce, après tout, est inscrit dans la culture familiale.

À part un bref succès réalisé sur un coup de dés − encore le jeu − en aidant son frère en 1889 dans son métier de boucher à Compiègne, la vie commerçante de Charles Pathé n’a connu que des échecs, en Argentine comme en France. Reste donc le travail de bureau. Si la tâche des ouvriers est difficile et mal payée avec douze heures journalières en moyenne, celle des administratifs est plus confortable. La moyenne hebdomadaire y est de soixante-dix heures et les places sont nombreuses. C’est dans ces conditions qu’il trouve, rue de Rivoli, de quoi faire vivre son foyer.

Si les liens se sont distendus avec la famille Pathé, le jeune couple est resté proche de l’un des frères de Charles, Théophile. Ce dernier a quitté le domicile de ses parents avant d’avoir dix-huit ans. Un départ réalisé avec un dernier pied de nez à l’avarice familiale. Dans les jours précédant son déménagement, il se rend chez le tailleur de son père pour commander un costume sur mesure. La facture sera envoyée quelques jours plus tard à la charcuterie où le jeune homme n’habite plus ! Théophile ne remettra plus les pieds chez lui. Il ne reverra son père que des années plus tard, quelques heures avant la mort de ce dernier.

Parmi les contacts qu’a conservés Charles avec sa vie d’avant, il y a un certain Lignot qu’il a connu à Vincennes chez ses parents. C’est lui, qui à l’occasion d’une visite à Paris, vante une étonnante découverte faite à la foire de Vincennes ; celle d’un appareil reproduisant le son de la voix humaine. C’est donc en simples promeneurs de fin de semaine que Charles et Marie se rendent à cette même manifestation, où les manèges, camelots et vendeurs de sucreries occupent depuis des années le devant de la scène.

Cette étape de sa vie a fait l’objet de nombreuses interprétations, écrites et filmées, elle est considérée comme le point de départ de l’aventure Pathé. Ce qu’elle est sans doute, mais il ne faut pas lui prêter le cadre industriel que l’on associe souvent à sa carrière. Le décor n’est qu’une foire de plein air, sur un terrain en terre battue, et le sujet du jour n’est pas le cinéma, mais bien le phonographe conçu et fabriqué par l’ingénieur américain Thomas Edison.

Aîné de Charles Pathé d’une trentaine d’années, Edison, non content d’avoir fabriqué le célèbre « phono », a déposé près d’un millier de brevets et créé la multinationale General Electric − aujourd’hui, en 2024, la septième entreprise mondiale implantée dans cent cinquante pays. Quand, en 1877, il dépose le brevet d’une machine à rouleaux (propriété qui lui sera contestée quelques années plus tard par le Français Charles Cros), ses entreprises comptent déjà, outre-Atlantique, des milliers d’employés spécialisés dans la recherche électrique et la production d’ampoules. En 1894, alors que Charles, visiteur de la foire de Vincennes, est sur le point de découvrir la magie du phonographe, Thomas Edison a déjà mis au point les premières caméras de prises de vues animées et les premiers studios. Autre continent, autre rythme.

Revenons de ce côté-ci de l’Atlantique, à cette sortie du dimanche… « La vie de famille marque le vrai début de la carrière de l’homme », là encore c’est Charles Pathé qui proclame cette maxime a posteriori. Peut-être y croit-il alors, mais il est toujours plus facile de réécrire l’histoire que de la prédire.

Le trajet quotidien du labeur, du cours de Vincennes jusqu’à la rue de Rivoli, se fait par l’une des nombreuses lignes de tramway hippomobile de la capitale. En semaine, l’employé aux écritures emprunte chaque jour la ligne Vincennes-Le Louvre. Les prix des transports en commun viennent d’être uniformisés pour les déplacements à l’intérieur de Paris. Le coût en est de quinze à trente centimes pour le trajet en tramway ou omnibus, suivant que vous choisissiez la première ou la seconde classe.

La CGO (Compagnie Générale des Omnibus) règne sur le marché parisien avec des concessions accordées à deux sous-traitants, la compagnie du Nord et celle du Sud. On peut imaginer la frustration de Charles Pathé devant l’épanouissement de ces compagnies qui se développent à grand renfort d’appels de fonds. Lui n’a pas de projet et doit se contenter de ses six francs par jours.

Après les six premiers mois de mariage et de travail routinier, la vie du couple est pourtant sur le point de basculer.

6 « Le lauréat » : film de Mike Nichols sorti en 1967.

Chapitre 3 À LA POURSUITE DU DIAMANT VERT 7

À l’aube du XXe siècle, ll’aventure industrielle en devenir de Charles Pathé se développera très vite à l’international. Elle conservera pourtant des racines profondément ancrées dans l’Est parisien. Le 12e arrondissement de Paris, Vincennes, Joinville-le-Pont, Montreuil, Roissy-en-Brie, et Ozoir-la-Ferrière seront le théâtre de nombreux épisodes de cette saga qui s’étendra sur plus d’un demi-siècle.

À commencer par cet été parisien de 1894, très agité. Au printemps, des anarchistes posent des bombes à l’Assemblée nationale et le 24 juin, un libertaire italien assassine le président de la République, Sadi Carnot, à Lyon. Les lois dites scélérates8 rassurent un tant soit peu les Français. Dans les campagnes, la vie, elle, n’a pas vraiment changé en cent ans, Flaubert ou Maupassant ont écrit sur les mêmes gens.

Ce dimanche d’août 1894, Charles et Marie quittent leur domicile en tramway, direction Vincennes. La vitesse des trajets s’accélère grâce à la traction à vapeur qui permet d’atteindre les vingt kilomètres par heure contre les six ou sept kilomètres de la propulsion animale. Les femmes sont débarrassées des vrillons9 de leur robe, mais restent coincées dans les corsets. Les épaules sont gonflées, mais, une chose est certaine, on ne voit ni ne devine toujours rien, on imagine ! Au mieux… Les lacets affinent la taille, et si une jupe était courte elle ne dégageait au plus qu’un début de cheville. Mise à part la taille toujours corsetée, la mode est au bouffant.

Dans cet espace populaire de la foire où l’on achète, vend, boit, mange et sociabilise, Charles Pathé découvre, entre un manège et un vendeur de friandises, l’attraction dont on lui a vanté les mérites. Un cylindre de cire placé dans un curieux appareil, relié à une membrane qui alimente une vingtaine d’écouteurs. Chaque rouleau propose un « enregistrement » d’environ trois minutes. Pour la modique somme de dix centimes (deux sous), les badauds peuvent écouter une chanson, des blagues ou des pièces pour orchestre.

L’attraction est plaisante et son succès ne se dément pas tout au long de la journée. Charles Pathé avouera avoir passé en revue la totalité des cylindres du forain. « Dans mes souvenirs, les pièces les plus prisées étaient l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini et Carmen de Bizet. » L’air du Toréador, boudé à sa création en 1875, est désormais chanté par tout le monde.

Plus que la magie technique de l’appareil, c’est la rotation de la clientèle qui interpelle le commerçant qui sommeille (mal) en lui. Ses calculs sont aussi rapides qu’édifiants. Quatre heures de travail du forain rapportent autant qu’une semaine de labeur chez l’avoué. L’histoire − racontée par Pathé lui-même − veut qu’il ait quitté son travail dans la semaine pour se consacrer au mieux à l’organisation de ce nouveau métier de camelot auquel désormais il se destine. Les vérifications sur le calendrier de cette année 1894 confirment la fougue du futur exploitant. Il se passera trois semaines entre sa découverte du maniement du phonographe de Thomas Edison et sa première prestation d’exploitant dans une foire de Seine-et-Marne.

Trois semaines intenses qui donneront le tempo des trente années qui vont suivre. Dans ces premiers jours, les emballements qui ont fait la mauvaise fortune de Charles Pathé vont cette fois le servir. Provisoirement.

Le forain en devenir veut gagner de l’argent. Vite et beaucoup. La tempérance apportée par son épouse vient de toucher ses limites… Il n’est pas question pour Charles de verser des commissions à des intermédiaires. D’abord parce qu’il n’a pas d’argent devant lui, ensuite parce qu’il sent que les forains sont plus malins que lui et risquent de le filouter. Libre de ses heures, l’ancien employé de l’étude d’avoué peut à sa guise se renseigner sur les revendeurs du matériel Edison. Ses recherches le mènent chez un importateur de matériel anglais, près du Palais Royal, la maison Werner Frères et Compagnie. Créée quelques mois plus tôt, elle ne figure encore dans aucun bottin ou registre. Après d’âpres négociations, Charles achètera un phonographe et des rouleaux à Eugène et Michel Werner.

Arrêtons-nous le temps de quelques lignes sur les deux frères Werner qui symbolisent ce qu’était ce marché naissant des appareils sonores en cette fin de siècle. Les frères Eugène et Michel Werner sont nés, Evgeny et Mikhail, vers 1850 à Odessa. Publicistes, éditeurs et écrivains, ils sont arrivés en France avec leur jeune frère Alexis en 1891. Leur société, installée au 85 de la rue Richelieu à Paris, est enregistrée depuis le mois d’août de l’année 1893. Dans un premier temps, le magasin commercialise des machines à écrire, avant de proposer ces drôles d’engins sonores venus des Amériques, via l’Angleterre. Quelques jours après la vente d’un appareil à ce monsieur Pathé, la société des frères Werner va connaître une autre mutation. Eugène se chargera de la vente des phonographes et Michel, rejoint par Alexis, diversifiera les activités en créant A. et M. Werner Compagnie qui se spécialise dans le domaine des images. Le nouveau magasin consacré à la photographie animée se trouve au 20 du boulevard Poissonnière. Une diversification accompagnée d’une rivalité entre les trois associés, voilà qui ressemble étrangement à ce que sera l’aventure des frères Charles, Émile et Théophile Pathé quelques années plus tard.

Nous aurons l’occasion de recroiser les frères Werner qui à l’aube du nouveau siècle oublieront le cinéma pour se tourner, avec un vrai succès cette fois, vers la fabrication et la course des deux-roues à moteur ! Ils porteront officiellement, à compter de 1897, la paternité du mot « motocyclette » qui vient d’entrer dans le dictionnaire !

En cette fin du XIXe siècle, l’Europe est mobilisée autour de la fabrication et de la commercialisation des appareils phonographiques. Il est d’autant plus étonnant de voir un Français qui, de son propre aveu, n’y connaît rien s’imposer aussi vite. « Si je n’avais pas croisé la route du phonographe ? Je serais l’un des plus gros bouchers en gros de la Villette. Je serais moins connu, mais probablement plus riche », écrira Charles Pathé.

En 1894, une kyrielle d’appareils différents voient le jour chez nos voisins européens. À Milan, la société Fonografo propose l’instrument « Mignon » pour vingt lires. À Bilbao, pour trente-cinq pesetas, dès novembre 1894, vous pouvez vous offrir « El Pigmeo ». Les Allemands ne sont pas en reste avec l’appareil d’Emil Wenig, la « Sprechmaschine » produite à Berlin pour une poignée de pfennigs, sans parler des Anglais qui non seulement reproduisent les machines d’Edison, mais proposent également leur propre production comme « The Midget » de Juno Inc.

Avant la découverte du phonographe à la foire de Vincennes, Charles a fait quelques économies. Des centaines de francs destinées à l’ouverture d’un commerce, sans doute une boucherie à en croire ses écrits. Ce pécule, auquel s’ajoutent les économies de son épouse − et sans doute celles de sa belle-mère −, est suffisant pour s’offrir la machine sonore tant convoitée. Il s’avère cependant trop léger pour les accessoires indispensables qui nécessitent une mise supplémentaire de près de huit cents francs.

Sollicitée pour avancer cette somme, la famille Pathé émettra officiellement une fin de non-recevoir aussi unanime que catégorique. Échaudés par les échecs précédents, les trois frères refusent de mettre la main au portefeuille. Il faut reconnaître qu’en plus de ses références peu glorieuses, Charles continue d’être d’une santé très précaire. Un assureur ne vient-il pas de lui refuser un contrat en raison de son état général ? Le forain en devenir a donc recours à l’emprunt pour assouvir ses envies. Emprunt partiellement consenti par le vendeur lui-même qui place sur son matériel une forme d’hypothèque. Si l’acheteur ne rembourse pas les centaines de francs avancées en quelques semaines, il perd tout, la machine et sa mise de départ ! En cachette de son mari et des frères de Charles, Thérèse lui remettra malgré tout quelques centaines de francs.

Lancer ce qui deviendra une aventure industrielle, économique et bientôt artistique sur un quitte ou double est un jeu dangereux qui ne sera pas sans déplaire à l’ancien avoué. Comme si un refus affiché de ses parents, une absence de confiance de ses frères, un gouffre économique à franchir représentaient des stimuli supplémentaires pour l’impétueux entrepreneur.

« Il te faut une occupation sérieuse », lui dira son frère Émile en ce mois de septembre 1894 alors qu’il refusait de prêter les indispensables huit cents francs. Le même Émile qui quelques mois plus tard deviendra son plus ardent partisan et associé, apportant alors des sommes bien plus importantes. « Vérité du jour n’est pas celle du lendemain », dira Clémenceau quelques années plus tard.

7 « À la poursuite du diamant vert » : film de Robert Zemeckis sorti en 1984.

8 Lois scélérates : trois lois votées sous la Troisième République pour juguler le mouvement anarchiste.

9 Vrillons : attaches de tissus.

Chapitre 4LES AVENTURIERS 10

Pour Charles Pathé, fraîchement promu forain ambulant, pas question de retourner à la foire de Vincennes où officie déjà un exploitant de phonographes. Exploitant qu’il a de plus doublé en allant s’adresser directement à son fournisseur pour s’équiper. Une technique commerciale qu’il utilisera plus souvent qu’à son tour tout au long de sa carrière.

Après quelques jours passés à apprendre le maniement de sa nouvelle machine, le temps est venu de la rentabiliser. Toujours à l’est de Paris, Charles et Marie, qui accompagne son époux dans cette nouvelle aventure, jettent leur dévolu sur la foire de Monthéty sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière, en lisière de Pontault-Combault. On est alors le dimanche 9 septembre 1894 à moins de vingt kilomètres de Paris, Charles Pathé a découvert le phonographe il y a à peine trois semaines !

Située sur un terrain de la Ferme des Agneaux, cette foire, à en croire les publications du département de Seine-et-Marne de l’époque, propose « chevaux, bestiaux, et toutes sortes de marchandises ». Pour y pénétrer, il faut s’acquitter d’un octroi comme c’est le cas dans de nombreuses villes de province. L’entrée en coûtera deux francs cinquante au néo-forain.

Dans ses différents écrits, Charles Pathé évoque cette première expérience de manière emphatique en lui donnant un caractère anxiogène : « Je n’avais, en cas d’échec, pas de quoi nous payer nos places de retour dans le char à banc qui nous avait amenés. » Cette première journée, comme la suivante − en doublant le prix des auditions de 0,10 à 0,20 franc −, rapporte la somme de deux cents francs. De quoi voyager plus confortablement par la suite, en louant une voiture à cheval pour se rendre dans les autres foires et ménager le fragile matériel. Le mari, pas plus que l’épouse, ne saurait le réparer en cas de problème !

Le mois de septembre voit le couple écumer les foires de la région parisienne de Dourdan à Houdan en passant par Clichy-sous-Bois, chaque journée prodiguant un chiffre d’affaires supérieur à deux cents francs. Confiants dans la solidité de leur appareil comme dans leur potentiel, les époux Pathé se rendent en octobre dans l’Eure, l’Oise et même la Meuse ! Toujours avec le même succès. Les premiers bénéfices, après avoir remboursé la famille Werner, serviront à enrichir le répertoire d’enregistrements proposés aux badauds et améliorer les conditions d’écoute. Chaises et parasols donnent une allure plus accueillante au stand de ceux qui ne sont encore que des saltimbanques. À cette époque, Charles emmène avec lui sa jeune nièce, Suzanne, fille de Théophile, qui joue les ingénues et attire les clients.

Les cylindres sonores, matière vive des phonographes, sont faits de substances cireuses. Souvent de l’ozokérite11 enduite sur un tube de carton. La technique évoluera lentement avec l’utilisation de la cire de carnauba12plus adaptée à l’usage industriel. Elle est souvent mélangée avec divers autres composants dans de grandes proportions tels les stéarates de plomb ou d’aluminium, avec également des adjuvants comme du noir de fumée et de la gomme-laque, entre autres. L’idée qui guide les fabricants est de rendre la cire la plus résistante possible afin de pouvoir écouter les rouleaux un plus grand nombre de fois. Ces cylindres de cire, en raison des nombreux ajouts, sont de couleur marron. Le format de ces supports de gravure est le Standard Edison : cinquante-cinq millimètres environ de diamètre, sur une longueur de neuf à onze centimètres. Lus par une aiguille, ils offrent une autonomie de deux à trois minutes, selon la vitesse de rotation. L’aiguille, reliée à une membrane faisant office de haut-parleur, glisse sur les spires qui forment un pas de vis serré sur le rouleau.

Après l’avoir ignoré dans un premier temps, plusieurs forains finissent par voir d’un mauvais œil l’arrivée de cet intrus qui ne propose que du vent. Et qui le vend cher. Certains commencent à vouloir lui racheter son matériel ou trouver un revendeur de la machine diabolique. Ce qui est loin d’être évident quand on est installé au fin fond de la Meuse. À Verdun ou Bar-le-Duc, il est difficile de savoir où acheter un équipement performant chez les détaillants parisiens.

Charles veut gagner vite et gagner gros. Et surtout, il aime parier. À peine sa carrière de forain vient-elle de décoller, qu’il va changer son fusil d’épaule et devenir fournisseur de matériel pour camelots. Août le voyait chargé des écritures, septembre en fait un forain, octobre l’initiera à un embryon de commerce industriel.

Non content d’avoir doublé le premier forain qu’il a rencontré, l’ancien apprenti charcutier veut cette fois passer par-dessus la Compagnie Werner. Mieux vaut s’adresser au Bon Dieu qu’à ses Saints !

Charles Pathé n’est pas encore prêt à tenter une nouvelle fois sa chance de l’autre côté de l’Atlantique, traverser la Manche lui suffira. Le train jusqu’à Dieppe, puis le ferry pour Newhaven et le voilà à Londres en cette fin d’année 1894. Direction les établissements de Ernest Othon Kumberg, au 48 Brondesbury Road, dans le quartier de Kilburn, près de Camden. La Continental Phonograph Company, fournisseur de Michel Werner, annonce vendre le matériel de Thomas Edison. En réalité, il n’en est rien, et la fabrique de Mister Kumberg fera plus tard l’objet de poursuites de la part du constructeur américain. Pour l’instant, dans ses ateliers londoniens, cette compagnie copie les phonographes Edison sans verser de licence. Ce sont les mêmes machines que Charles Pathé a utilisées jusque-là, pensant disposer de matériel américain.

Les deux hommes, malgré ces arrangements avec la loi dont l’un comme l’autre n’en ignore plus rien, feront affaire. Lors du voyage de retour, les bagages seront lestés de quatre appareils et de nombreux cylindres musicaux. Une nouvelle fois, Charles Pathé va jouer gros puisque pour acheter ces nouvelles machines au prix de trois mille francs, il a revendu l’équipement acquis quelques semaines plus tôt chez Michel et Eugène Werner. « Le bénéfice possible était trop important pour ne pas me décider à tenter l’aventure », commentera-t-il à propos de cette prise de risque. Jeu dangereux, instinct sans faille, sens commercial aiguisé, chacun donne le nom qu’il souhaite à cette attitude, à cette philosophie commerciale.

À cette étape de la montée en puissance de l’entreprise Pathé, qui est toujours en nom propre, on est en droit de se demander comment, simple forain, il lui est possible de négocier à Londres avec un industriel anglais et de développer aussi rapidement une entreprise de négoce.

Pour ce qui est de la langue, ce n’est ni comme apprenti charcutier, encore moins comme chargé d’écriture, qu’il a appris l’anglais. Toute sa vie, il regrettera ses faiblesses dans les langues étrangères, véritable frein à ses ambitions internationales. Par chance, M. Kumberg est d’origine française. En 1890, il travaillait dans un établissement du boulevard du Temple spécialisé dans la photographie avant de partir l’année suivante à Bruxelles pour commencer la fabrication de phonographes. Son arrivée à Londres lui a permis de donner un air anglophone − voire américain − à ses machines. Mais pour ce qui est des négociations, Charles et Ernest ont utilisé la langue de Molière.

L’air du temps est aux loisirs. De masse si possible. La deuxième révolution industrielle va trouver là un débouché : production, diffusion, réception, le tiercé gagnant ! Les horaires de travail deviennent raisonnables, et il y a une réelle appétence et une possibilité de temps libre qui se font jour. Ces nouvelles machines, mais aussi la presse, font de plus en plus partie du quotidien des Français.

À la mi-octobre, Charles, avec son épouse, court encore les foires des alentours de Paris, tandis que les journaux font leurs gros titres sur ce capitaine Dreyfus 13 arrêté pour haute trahison. Vingt-cinq ans après la défaite contre l’Allemagne, la douleur de la déculottée associée à un antisémitisme latent sont les combustibles de cette douloureuse affaire. De quoi entretenir un sentiment patriotique − nationaliste ? − sur lequel bon nombre d’établissements vont jouer. Ce patriotisme, Charles Pathé l’exploitera quelques années plus tard avec son fameux coq, incarnant une production française face à une concurrence étrangère toujours plus forte et qui deviendra l’emblème de sa société. Un nouveau pari gagnant, bleu-blanc-rouge, pair et passe pour le joueur invétéré qu’il est.

Toujours est-il que les attentes des entrepreneurs et des porteurs de capitaux sont vives. Les bénéfices accumulés ces dernières années ne demandent qu’à s’investir. Celui qui saura associer nouveauté, profit et rêve sortira vainqueur de la bataille économique qui se livre, en Europe comme aux États-Unis, sous cette appellation de Belle Époque qui vient de naître…

Longtemps en sommeil, la curiosité naturelle des Français se réveille enfin en cette fin de siècle, avec comme vecteurs des velléités de cette époque ; l’électricité et l’automobile. « Nulle part, on n’a pu éprouver plus heureusement qu’à Paris la naïve et pourtant très sage insouciance de vivre », écrira Stefan Zweig quand il se penchera sur cette glorieuse période. Cerise sur le gâteau, le truculent Félix Faure a succédé au terne Sadi Carnot à la tête de l’État. L’heure est à la gaudriole, en privé Charles Pathé ne sera pas le dernier à suivre ce chemin.

À cette époque, pour l’aider sur les foires comme pour gérer les comptes et les commandes lorsqu’il se rend en Angleterre pour de nouveaux achats, Charles est solidement secondé par Marie et son ami Lignot, l’homme des débuts, désormais salarié du couple.

L’année 1894 se termine, les derniers mois ont été un emballement permanent. Dans cette économie en pleine expansion, des coups commerciaux se montent chaque jour, parfois pour faire long feu le lendemain. Les inventions se succèdent et les commerçants rivalisent d’ingéniosité pour se faire leur place au soleil.

Charles et sa santé défaillante ont toujours formé un couple uni. « Ma vie était ravagée par des rhumes », écrira-t-il au début du XXe siècle. Et dans le même temps, il se voudra donneur de leçons : « S’imaginer qu’on est sérieusement malade est le plus sûr moyen de le devenir. Cela vaut pour tous les actes de la vie. Celui-là réussit qui se persuade fortement qu’il obtiendra le résultat visé. » Le paradoxe d’un homme qu’une réussite hors du commun a longtemps mis à l’abri de toute critique ou contestation.

En décembre, Charles et Marie quittent le 100 cours de Vincennes pour s’installer au… 72 ! Le déplacement est minime, mais la différence est de taille. Désormais, pour un loyer de huit cents francs, ils sont chez eux, loin, mais pas trop de la famille Foy, et surtout ils vont pouvoir ouvrir un magasin dans l’immeuble qui abrite leur appartement.

« Les parents et amis de ma femme lui prédisaient qu’elle serait veuve en moins d’un an », raconte-t-il. Cette première année est passée, le mari a toujours bon pied bon œil et est désormais à la tête d’un commerce florissant.

10 « Les aventuriers » : film de Robert Enrico sorti en 1967.

11 Ozokérite : cire minérale issue du pétrole.

12 Carnauba : cire issue des feuilles de palmiers très odorants cultivés au nord du Brésil.

13 Dreyfus : l’affaire Dreyfus implique un officier français de confession juive dans une histoire d’espionnage.

Chapitre 5LA BOUTIQUE AU COIN DE LA RUE 14

1895, l’argent brûle les mains de ceux qui en possèdent. La seconde révolution industrielle n’attend plus que le coup d’envoi pour laisser derrière elle la grande désillusion de 1870. L’énergie de la Belle Époque tombe à point nommé pour relancer une puissance créative jusque-là bridée. La vitesse dans les affaires devient la référence.

Une nouveauté apparaît ! Il faut en être…

L’Europe entière pense « phonographe ». On l’a vu, la France n’est pas en reste. La Compagnie Thibouville-Lamy, rue Réaumur, propose des appareils de fabrication française. Tout comme la Société La Fauvette qui commercialise son modèle, « La Sirène », boulevard Poissonnière. La concurrence est rude.

Après son premier voyage à Londres, Charles n’a pas perdu de temps en déménageant au 72 du cours de Vincennes. L’appartement est plus grand et bien plus cher, mais possède également une cave pour entreposer le matériel. Au rez-de-chaussée, le magasin et des locaux de stockage viennent de se libérer. Pour assurer sa trésorerie encore hésitante, Charles Pathé n’hésite pas à demander des arrhes conséquentes à ses clients potentiels, une pratique peu habituelle à l’époque, mais qui s’avérera payante. Il faut financer des voyages hebdomadaires à Londres pour répondre à la demande.

Bien qu’en cette année 1895, on parle déjà d’un tunnel sous la Manche −, des plans sont prêts, mais pas les financeurs −, l’expérience anglaise reste une véritable aventure. Trois ports ; Calais, Boulogne et Dieppe proposent des ferries pour rejoindre les terres de la reine Victoria. Dieppe est alors la solution la moins chère et a naturellement les faveurs des maigres ressources de Charles Pathé. « J’étais riche parce que je gagnais plus que je ne dépensais. Mais mon capital amassé ne pouvait assurer la vie des miens… »

Le train de la Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest qu’emprunte Charles le commerçant pour se rendre à Londres part de la gare Saint-Lazare et dépose ses passagers sur le quai Henri IV à Dieppe, au pied des bateaux ! Il s’agit de steamers à double hélice qui assurent la traversée en un peu plus de trois heures. Le « Sussex » et le « Manche », les deux fleurons de la compagnie sont alors appelés les « Lévriers des Mers ».

De l’autre côté de la Manche, la London Brighton Railway prend le relais pour déposer ses passagers à la station de Saint-Pancras (quand on vous dit que rien ne change). L’affaire est rondement menée en moins de neuf heures de gare à gare, le tout pour des sommes allant de quarante à quatre-vingts francs, suivant l’une des trois classes choisies. Mieux, certains trajets se font de nuit. Avec quelques risques cependant, puisqu’en cette année 1895, deux bateaux, le « Seaford » et le « Lyon » entrent en collision et coulent, heureusement sans faire de victimes.

Ces événements ne découragent pas les voyageurs attirés par l’opulence de la décoration des embarcations. On dénombre sur les trois ports, près de cinq cent mille voyageurs chaque année. Dans les cabines et salons des bateaux à vapeur, on trouve des tissus de velours et des vernis au tampon sur des boiseries Belle Époque souvent signées par de grands ébénistes. Un charme et un raffinement qui ne laissent pas indifférent un certain Marcel Proust. En cet été 1895, l’auteur de « À la Recherche du temps perdu » réside à Dieppe, au 32 rue Aguado, chez la peintre Madeleine Lemaire, une femme étonnante qui inspira le personnage de Sidonie Verdurin, personnage central de « Du côté de chez Swann ».

Voyageur de commerce après avoir été forain, Charles apprécie ces déplacements.