Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

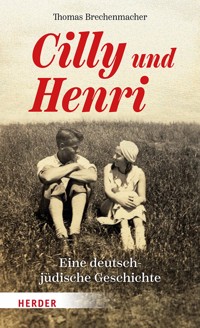

Emden in den 1930er-Jahren: Die Deutsch-Jüdin Cilly Windmüller beginnt eine Beziehung mit dem späteren STERN-Gründer Henri Nannen. Trotz zunehmender Bedrohung durch das NS-Regime halten beide an ihrer Verbindung fest. Thomas Brechenmacher folgt Cilly Windmüllers Lebensweg durch die dunkelste Epoche deutscher Geschichte – von ihrer Beziehung zu Nannen über ihre erzwungene Emigration nach Palästina bis in die Nachkriegszeit. Mit bisher unveröffentlichten Briefen rekonstruiert er nicht nur ihr Schicksal, sondern zeigt auch ihren bedeutenden Einfluss auf Nannens späteres Schaffen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thomas Brechenmacher

Cilly und Henri

Eine deutsch-jüdische Geschichte

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025

Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Lektorat: Dr. Ute Maack, Hamburg

E-Book-Konvertierung: Zerosoft, Timișoara

ISBN Print: 978-3-451-03703-0

ISBN E-Book (E-Pub): 978-3-451-84023-4

ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-84063-0

Inhalt

Einleitung: Cillys Briefe

Cilly

Henri

Liebe, Freundschaft, Fremdsein

Cilly Windmüller in Emden: Nazis und Juden

Henri Nannen im NS-München: Anpassung und Dissidenz

Kunst und Literatur

Cilly entwurzelt: „Wandering Jew“

Abschied

Getrennte Leben

Emder Epilog

Nachwort: „… unsere seltene, seltsame Geschichte – nur ein Mythos …“

Anmerkungen

Briefverzeichnis

Quellen- und Literaturverzeichnis

Personenregister

Abbildungsnachweis

Über den Autor

Dank

Über das Buch

Einleitung: Cillys Briefe

Im Nachlass Henri Nannens (1913–1996) ist ein Konvolut von Briefen seiner ersten großen Liebe Cäcilie (Cilly) Windmüller (1913–1995) aus Emden überliefert. Cilly war die Tochter des jüdischen Schlachtermeisters Adolf Windmüller, Henri der Sohn des örtlichen Polizeikommissars Klaas Eiben Nannen. Cilly und Henri, die Handelsschülerin und der Gymnasiast, liebten die Kunst und die Natur, und sie liebten einander. In Emden waren sie schon zu Beginn der 1930er Jahre ein Paar jenseits dessen, was im sozialen Kosmos der kleinen Stadt als „schicklich“ angesehen wurde. Als mit den Nationalsozialisten auch der Antisemitismus an die Macht kam, wurde die Beziehung für beide gefährlich. Sie endete aber nicht, sondern wuchs sich unter den gegebenen Bedingungen zu einer Beziehung eigener Art aus, zu einer „deutsch-jüdischen Geschichte“, die noch lange nach dem Untergang des „Dritten Reiches“ weiterging, auch wenn aus Cilly und Henri nie mehr ein „richtiges Paar“ werden sollte.

Henri Nannen verließ beider Geburtsstadt 1933 bald nach seinem Abitur, um zunächst eine Buchhändlerlehre in Osnabrück zu beginnen, schließlich aber in München Kunstgeschichte zu studieren und als Journalist zu arbeiten. Cilly Windmüller musste in Emden im Dienst des großen Familienhaushalts verbleiben, und so begann der Briefwechsel. 56 der erhaltenen 67 Cilly-Briefe stammen aus den Jahren zwischen 1933 und 1938, kurz bevor sie Deutschland in Richtung Palästina verließ. Nach dann nur noch sporadischen Kontakten zu Henri erneuerte sich der Briefwechsel Jahrzehnte später, mit elf weiteren Schreiben aus der Zeit zwischen 1984 und 1991. Von Henri an Cilly haben sich lediglich fünf Briefe, alle aus der späten Phase, erhalten. Während Henri die Briefe Cillys (zum Teil mit den Kuverts) penibel aufgehoben hat – wenngleich unsicher bleiben muss, ob es wirklich alle sind –, trifft dies umgekehrt auf die an Cilly gerichteten Henri-Briefe nicht zu. Zwar konnte Cilly Zeugnisse ihrer Jugend – „Stapel von Schulzeichenblöcken mit eingeklebten Zeitungsausschnitten, die immer noch meine Schrankfächer füllen“ (60)1 – über ihre Emigration nach Palästina hinweg in ihr neues Leben in Israel überführen, doch die Briefe ihrer ersten Liebe waren offenbar nicht darunter. Vielleicht hat sie Henris Briefe bereits unmittelbar nach deren Erhalt noch in Emden oder unter steigendem Verfolgungsdruck später vernichtet, weil es ihr zu riskant erschien, sie aufzuheben. Oder die Briefe überstanden den Weg in Cillys neue Heimat nicht, oder sie gingen erst dort verloren. Wir wissen es nicht.

Die Beziehung Cillys und Henris in jenen für beide so prägenden fünf Jahren zwischen 1933 und 1938 spiegelt sich damit allein in den Worten Cillys an Henri, in dem, was sie ihm von ihrem Leben, ihren Gedanken, vor allem aber von ihrer inneren Not mitteilte (oder mitteilen wollte), und in dem, was sie von seiner Entwicklung im von Emden weit entfernten München wahrnahm und kommentierte. So bedauerlich es ist, nicht mehr zu wissen, was Henri ihr jeweils antwortete, darf trotzdem der Versuch nicht unterbleiben, auch ihn mit aller gebotenen methodischen Kontrolle in der beiderseitigen Beziehung sichtbar werden zu lassen.

Auch ohne die Gegenbriefe stellt Cillys fortlaufende Reflexion darüber, was sie mit Henri schmerzvoll verband, wie darüber, was sie gewaltsam auseinandertrieb, eine Quelle seltenen und außerordentlichen Grades dar. Mit emotionaler, intellektueller wie sprachlicher Kraft arbeitete sich Cilly an diesem für Zeit und Umfeld an sich schon nicht „normalen“ Verhältnis ab, das unter den Umständen der nationalsozialistischen Judenverfolgung fast jede Zukunftsperspektive verlor. Sie hing in der ostfriesischen Provinz fest und sah Tag für Tag ihre Lebenschancen schwinden, während ihr Partner früher Erkundungen in Welt, Liebe und Kunst in München ein Studium absolvieren und eine Karriere beginnen wollte. Das konnte Henri ohne Anpassung an die Bedingungen der rapiden nationalsozialistischen Gleichschaltung nicht gelingen, aber er rückte deshalb von Cilly nicht ab, im Gegenteil: Er bekannte sich zu ihr auch unter Inkaufnahme von Risiken und ganz handfesten beruflichen Nachteilen.

Das Gros der Briefe stammt aus den Jahren 1933 bis 1936, der Zeit der ersten Abwesenheit Nannens aus Emden unmittelbar nach dem Abitur sowie, seit Herbst 1933, seines Studiums und der frühen publizistischen und journalistischen Aktivitäten in München. Von Mitte 1936 bis Sommer 1937 sind keine Briefe Cillys überliefert. In dieses Jahr fällt eine besonders schwere Lebensphase der jungen Frau. Sie konnte noch Ende 1935 mit einem Studentenvisum endlich Emden verlassen und nach England gehen, dort ein Praktikum in einem Kinderheim absolvieren und schließlich als Hausmädchen bei einem jungen Ehepaar unterkommen. Aber sie erkrankte schwer, und wieder genesen, gelang es ihr mit Not, ihre Aufenthaltsgenehmigung noch einmal verlängert zu bekommen. Sie sah sich dann gezwungen, unter prekären Umständen ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Im März 1937 kehrte sie vorübergehend nach Emden zurück und nahm eine Stelle als Haushaltsgehilfin in Osnabrück an. Schließlich musste sie zur Vorbereitung ihrer nun unabdingbaren Auswanderung in eine zionistische Ausbildungsstätte nach Augsburg ziehen.

Ob ihre Korrespondenz mit Henri in der zweiten Jahreshälfte 1936 und Anfang 1937 einschlief oder ob Briefe aus England verloren gingen, muss offenbleiben. Die überlieferten Cilly-Briefe setzen erst im August 1937, jetzt letztmalig aus Emden, wieder ein. Cillys Ortswechsel nach Augsburg brachte die Gelegenheit, sich mit dem nach wie vor in München ansässigen, wenn auch nicht mehr studierenden Henri wieder öfter persönlich zu treffen, sodass der Briefwechsel 1937/38 zwar nicht mehr die frühere Häufigkeit erreicht, aber gleichwohl an innerer Dramatik noch gewinnt. Während die verfolgte und entrechtete Cilly in materieller Not das Zeichen zum Aufbruch aus Deutschland erwartete, arbeitete Henri seit November 1937 als Redakteur für die dem Regime angepasste Zeitschrift Die Kunst beim Münchener Bruckmann Verlag. Beide wussten, dass ihre Beziehung keine Zukunft mehr haben konnte, aber sie war trotzdem noch nicht zu Ende. Die letzten, hektischen Nachrichten Cillys stammen aus den Wochen unmittelbar vor ihrer überraschend schnell ermöglichten Ausreise nach Tel Aviv im September 1938.

In den folgenden Jahrzehnten, in denen Henri Nannen, nachdem er als Wehrmachtssoldat, Kriegsberichterstatter und Propagandakompanieführer den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, zu einem der einflussreichsten Printjournalisten und Illustriertenmacher der Bundesrepublik avanciert, bleiben die Kontakte zu Cilly und ihrer in Israel gegründeten Familie sporadisch, reißen aber nie ganz ab. Fast ein halbes Jahrhundert nach 1933 flammt der Briefwechsel zwischen ihnen noch einmal auf, als Nannen darangeht, sich in beider Heimatstadt Emden einen Traum zu verwirklichen, der nicht nur ein Kunsttraum, sondern auch ein biografischer Bewältigungstraum ist. Er errichtet ein Kunstmuseum unweit der Stelle, an der in den Tagen ihrer jugendlichen Liebe ihr gemeinsames Faltboot lag. Rein äußerlich scheint es, als knüpfe der Briefwechsel an, wo er einst geendet hatte. Cillys Schrift und Duktus sind fast unverändert (auch wenn Deutsch längst nicht mehr die Sprache ihres täglichen Umgangs ist). Doch die Geschichte steht zwischen ihnen. Nichts hätte Nannen sich mehr gewünscht, als Cilly zur Eröffnung des Museums noch einmal persönlich in Emden wiederzusehen; sie kam aber nicht, brachte es nicht über sich. Sollte Henri gehofft haben, mit der Kunsthalle auch für sich und Cilly eine späte Erlösung erlangen zu können, weiß Cilly, dass diese nicht möglich sein kann. Ihr ist, als hätte Henri sie „bei der Grundsteinlegung in der Kassette begraben“ (59). Cilly und Henri – eine deutsch-jüdische Geschichte.

Abb. 1: Cillys erster Brief an Henri in München, Anfang November 1933 (Nr. 4): „… mir kommt es vor, als ob Du viel länger als 14 Tage von Emden fort wärst.“

Cillys Briefe sind ausschließlich handgeschrieben, meist unter hohem Zeit- sowie hohem innerem Druck, manchmal über Tage hinweg mit immer neuen Hinzufügungen. Ihre rhetorischen Kennzeichen sind der Gedankenstrich und die abgekürzte Konjunktion „u.“, die ihre fliehenden Gedanken zusammenhalten. In der Regel schreibt sie lateinische Schreibschrift, mitunter, teils in ein und demselben Brief, aber auch „deutsche“, also Sütterlin. Nur in sehr wenigen Fällen hat Cilly ihre Briefe datiert. Glücklicherweise hob Nannen manchmal auch die Kuverts auf, sodass ein Datierungsgerüst aus den Poststempeln erstellt und alles Weitere (nicht immer mit letzter Sicherheit) anhand der äußeren wie inneren Bezugspunkte der brieflichen Zwiesprache chronologisch geordnet werden kann (vgl. das Briefverzeichnis am Schluss).

Cillys Briefe leuchten den Raum einer Doppelbiografie aus; sie zeugen für sie selbst und die Schicksale ihrer Familie; sie sind ein Spiegelbild der prägenden Jahre des jungen Henri Nannen, zeigen aber auch, welchen Reiz die Ideologeme des Nationalsozialismus sogar auf jene ausüben konnten, die in größter Distanz zu ihnen stehen mussten. Cillys Briefe dokumentieren den Kampf der Jüdin um ihr inneres wie äußeres Überleben und reflektieren andererseits die Gratwanderung ihres nichtjüdischen Freundes auf der Suche nach einem eigenen Weg unter den Bedingungen des Regimes, zerrissen zwischen fast manischem Aktivismus und Depression. Sie füllen eine Lücke in der Biografie eines der später einflussreichsten „Medienschaffenden“ der Bundesrepublik, ohne freilich einfache Antworten hinter die noch bestehenden Fragezeichen dieser Biografie zu setzen. Auf Augenhöhe tritt in ihren Briefen dem nachmals berühmten, schon als sehr junger Mann nach außen so nonchalant wie tatkräftig agierenden, gleichzeitig aber von schweren inneren Krisen angefassten Henri Nannen das sensible, empathisch-reflexionsbegabte, von ihrer zunehmend hoffnungslosen Situation aber auch an die Grenze ihrer Kraft getriebene jüdische Mädchen Cilly Windmüller an die Seite – später die gereifte, lebensgestärkte und doch schwer an ihrem Trauma tragende Frau. In dieser Konstellation gründet der besondere Charakter dieser Quelle als eines Ego-Dokuments ersten Ranges. Die Geschichte Cillys und Henris und ihrer „unmöglichen“ und doch gewesenen Liebe zu erzählen, heißt auch, ungeschützte Einblicke in beider Intimität zu nehmen. Um sie nicht auszustellen, ist es wichtig, sich ihnen behutsam zu nähern, ohne ein biografisches Großnarrativ überzustülpen. Henri und Cilly waren nicht als „Mitläufer“ oder als „Opfer“ in die Welt gesetzt; sie wollten als „normale“ junge Leute ihr Leben gestalten und zumindest ein Stück davon zusammen gehen, aber der Irrsinn ihrer Zeit ließ das nicht zu.

Cillys Briefe bilden den Quellenkern der nachfolgenden Geschichte (Nr. 1–67). Dem Korpus werden die fünf Schreiben Nannens an Cilly Windmüller (dann Schwarz) aus den Jahren zwischen 1986 und 1991 hinzugefügt (Nr. V–IX), außerdem ein Schreiben des Schriftstellers Manfred Hausmann an Henri Nannen vom Mai 1934 (Nr. I), das Henri wie Cilly betraf. Um die eigene Stimme Nannens aus den frühen 1930er Jahren in den wenigen privaten Dokumenten zu vernehmen, die von ihm aus dieser Zeit überliefert sind, werden zwei Briefe Nannens aus München an den Maler und Musiker Hans Trimborn (Oktober 1934/Januar 1935, Nr. II/III) sowie einer an seinen Emder Mentor, den Gymnasialprofessor Friedrich Ritter (April 1935, Nr. IV), einbezogen. Die auf der Grundlage dieses Korpus erzählte Geschichte schöpft zusätzlich aus zahlreichen weiteren Quellen, besonders zur Geschichte des NS-Regimes in Ostfriesland und in München, und zieht einschlägige Forschungsliteratur hinzu. Trotz allem bleibt sie, wie jedes biografische Bemühen, lückenhaft und unvollständig, vieles kann nur vermutet und im Konjunktiv als wenigstens plausible Möglichkeit hinzukonstruiert werden.

Das Briefkorpus und die Zitate daraus werden in behutsamer orthografischer Normalisierung wiedergegeben, die den Duktus Cillys zu bewahren bemüht ist. Flüchtigkeitsfehler (fehlende Silben, Verwechslung „dass“ – „das“, Rechtschreibung, v. a. in den späten Briefen) sind korrigiert, konsequent vorzufindende orthografische Eigenheiten wurden hingegen belassen, wie etwa „ein bischen“ statt „ein bisschen“, „blos“ statt „bloß“ oder auch Zusammenschreibungen wie „heuteabend“, „kleinwenig“ etc., auch die wenig systematische Interpunktion Cillys, sofern sie nicht zu Missverständnissen führt. Die hier verarbeitete Auswahl der Briefstellen ist die Auswahl des Erzählers der Geschichte; das mehr als 100 Seiten umfassende Gesamtkorpus enthält viele weitere Aspekte und Facetten, die nur über eine Gesamtedition erschlossen werden könnten.

Cilly

Cäcilie Windmüller – genannt Cilly – kam am 9. August 1913 in Emden als dritte Tochter des jüdischen Schlachtermeisters Adolf Windmüller und seiner Frau Johanna, geb. Visser, zur Welt. Der Vater (geb. 1880) war Emder, die Mutter stammte aus Greetsiel an der Leybucht, etwa 20 Kilometer nördlich von Emden. Cilly war nach Friederike (Frieda), geb. 1908, Ludwig, geb. 1910, und Jetti (von Cilly stets „Lotte“ genannt), geb. 1912, das vierte der fünf Kinder des Ehepaars, ihr folgte noch Cornelia (Lia), geb. 1916.2 Der spätere Résistancekämpfer und Judenretter Max Windmüller (1920–1945) – nach dem heute in Emden die ehemalige Judenstraße und ein Gymnasium heißen – war ein Cousin Cillys väterlicherseits. Ein gemeinsamer Bruder von Cillys und Max’ Vätern, nach dem Max dann benannt wurde, war 1915 im Weltkrieg gefallen. Max’ Familie verließ Emden bereits im September 1933 und ging nach Holland.3

Wie bei deutschen Juden dieser Generationen üblich, geben die Namen keinen Hinweis auf das jüdische Bekenntnis. Sie waren deutsch wie ihre Trägerinnen und Träger, die nicht nur Deutsche per Staatsbürgerrecht waren, sondern sich auch als solche verstanden – selbstverständlich als deutsche Patrioten, die für Deutschland auch im Weltkrieg kämpften und fielen, wie jener ältere Max. Als Deutsche waren die Emder Preußen – der Übergang Emdens an Preußen im Zuge der Annexion des Königreichs Hannover 1866 lag im Jahr von Cillys Geburt schon fast 50 Jahre zurück; ihr Name Cäcilie dürfte eine klare Reverenz an die aus dem Hause Mecklenburg-Schwerin stammende Kronprinzessin Cecilie sein, seit 1905 die Frau des königlich-kaiserlichen Thronfolgers Wilhelm.

Die „Cilly“-Windmüllers wohnten in der Boltentorstraße 42, die „Max“-Windmüllers zunächst in der Mühlenstraße 44. Beide Windmüller-Väter gingen dem unter den Juden in Emden am meisten verbreiteten Gewerbe nach, der Schlachterei, die für beide Brüder zu einem gewissen Wohlstand führte. Dieser drückte sich zum Beispiel darin aus, dass in beiden Haushalten früh ein Telefonanschluss vorhanden war.4 Cilly telefonierte von diesem Anschluss aus mit Henri in Osnabrück, was erhebliche Kosten – und vielleicht auch häuslichen Ärger – verursachte (2).

Der Gemeindegeschichtsschreiber Wolf Valk zählte „bis vor einiger Zeit“ (vor 1934) noch „etwa 50 kleinere und größere jüdische Schlachtereien in Emden“; bis zu ein Drittel der Gemeindemitglieder seien diesem Handwerk nachgegangen.5 Dies hing mit dem stark vom Viehhandel geprägten ostfriesischen Umfeld zusammen, aber natürlich auch mit den traditionellen Berufsbeschränkungen, denen Juden unterlagen und die sie in bestimmte Gewerbezweige abdrängten. In Emden kam als Besonderheit hinzu, dass seit dem späten 17. Jahrhundert das Schlachter- und Metzgergewerbe, oftmals in Verbindung mit Viehhandel, mehr und mehr und schließlich nahezu vollständig in jüdische Hände übergegangen war. Im städtischen Schutzbrief vom Juni 1740 war den Juden endgültig und offiziell gestattet worden, nicht nur jegliche Art von Schlachtung uneingeschränkt (also über den koscheren Bedarf hinaus) zu betreiben, sondern auch das Fleisch bedingungslos an alle Bürger zu verkaufen.6

Die Lage der Stadt zwischen Landwirtschaft und Seehandel begünstigte schließlich einen fast industriemäßigen Ausbau jüdischer Schlachtbetriebe, die vor allem Hammelfleisch produzierten, um Schiffe auszurüsten, später aber auch, um den gestiegenen Fleischbedarf in den anwachsenden Wirtschaftszentren des Rheinlands, des Ruhrgebiets und Westfalens zu bedienen.7 Von dieser Sonderentwicklung abgesehen, entsprach die Sozialstruktur der Juden in Emden der in kleineren Städten üblichen: Neben den Viehhändlern, Schlachtern und Bäckern bildeten Händler, Ladenbesitzer und sonstige Kleingewerbler eine Schicht im unteren Mittelsegment der städtischen Gesellschaft – was nicht heißt, dass (wie bei Windmüllers) ein Aufstieg zu auskömmlicherem Lebensstandard unmöglich war; einige durch Großhandel reich gewordene jüdische Familien waren ebenso zu verzeichnen wie jüdische Personen – wenn auch wenige – mit akademischem Hintergrund (Rechtsanwälte, Ärzte). Die Rechtsverhältnisse der Juden in Emden variierten mit den wechselnden territorialen Zugehörigkeiten: Der Übergang des Herzogtums Ostfriesland und mit ihm der Stadt Emden an das Königreich Preußen 1744 brachte verschärfte Abgabenlasten und uneindeutigere Rechtsverhältnisse mit sich; während des 19. Jahrhunderts lösten sich Emanzipationsfortschritte und retardierende Entwicklungen in den Phasen der Zugehörigkeit zum „Königreich Holland“ (1806–1810), zum napoleonischen Kaiserreich (1810–1813), zum Königreich Hannover (1815–1866) und wiederum zu Preußen (1813–1815, 1866ff.) ab.8 Seit 1869/71 galt dann für die Emder wie für alle deutschen Juden die staatsbürgerrechtliche Gleichstellung durch die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reiches.

Die jüdische Gemeinde Emdens zählte zu den bedeutendsten Norddeutschlands, sie ist in Quellen greifbar seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts; anzunehmen ist aber, dass auch um 1530 schon Juden in Emden oder dessen Umgebung siedelten.9 Das Aufblühen der jüdischen Gemeinschaft in Emden seit etwa 1570 hängt eng mit dem rasanten ökonomischen Aufstieg zusammen, den die Hafenstadt an der Emsmündung im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung der Niederlande gegen Spanien durchlief.10 Der höchste prozentuale Anteil jüdischer Einwohnerschaft Emdens war mit 7,6 Prozent im Jahr 1771 erreicht, die höchsten absoluten Werte 1828 mit 802 Personen (6,7 %) und 1905 mit 809 (jedoch nur noch 3,9 %); 1925 waren es 2,5 Prozent, absolut ca. 700 Personen, 1932 noch 581 von 34 111 Einwohnern.11 Schon am Ende der 1640er Jahre waren der jüdischen Gemeinde die Bestellung eines Rabbiners und der öffentliche Synagogengottesdienst erlaubt gewesen, ungeachtet aller lang anhaltenden starken sozialen und wirtschaftlichen Restriktionen, denen die Emder Juden seitens der städtischen Obrigkeit und der landesherrlichen Territorialherrschaft unterworfen blieben.12 Ab 1827 bis zum Ende der Gemeinde 1939 residierte in Emden der ostfriesische Landesrabbiner; von 1841 bis 1847 bekleidete der bedeutende neoorthodoxe Reformer Samson Raphael Hirsch dieses Amt – eine Glanzperiode, die sich ins kollektive Gedächtnis der Juden Emdens einschrieb.13 Die Gemeindeinstitutionen waren voll ausgebildet und formierten sich zu jenem sozialen Kosmos, den eine jüdische Gemeinde immer auch darstellte, mit Synagoge, Friedhof, Mikwe (Ritualbad), Volksschule, Waisenhaus und Altersheim, Kranken- und Beerdigungsverein, Knabenverein, Mädchenklub, Jugendbund sowie diversen wohltätigen Verbänden und Vereinen für Hilfsbedürftige, zusammengefasst unter einer örtlichen Zentrale für jüdische Wohlfahrtspflege. Auch wesentliche religiös-weltanschauliche Strömungen des Judentums waren in den 1920er und 1930er Jahren in Emden präsent, von der Orthodoxie (Agudas Jisroel) bis zum Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (C. V.) und zum Zionismus.14

Eine neue, repräsentative Synagoge war 1836 anstelle der alten, bereits seit dem 17. Jahrhundert bestehenden auf der Fläche zwischen Sandpfad und Judenstraße erbaut, 1910 vergrößert und um Sitzungssaal und Mikwe ergänzt worden. Dieser Bau fiel, nachdem 1936 noch seine Hundertjahrfeier hatte festlich begangen werden können, dem Vandalismus der Pogromnacht vom 9. November 1938 zum Opfer. Die Reste des ausgebrannten Gebäudes wurden während des Krieges abgerissen.15 Den wenigen nach dem 9. November noch in Emden wohnenden Juden wurde ihr verbliebenes Gewerbe- oder Immobilieneigentum „arisiert“ und ihnen fast jede Subsistenzgrundlage entzogen. Der größere Teil dieser etwa 320 jüdischen Bürgerinnen und Bürger Emdens – unter ihnen Adolf und Johanna Windmüller – wurde im Frühjahr 1940 in sogenannte Judenhäuser oder „Zwangswohnungen“ in anderen Städten „umgesiedelt“ und zu Zwangsarbeit herangezogen, im Falle der Windmüllers in Berlin.16 Von dort aus wurden Cillys Eltern am 18. Oktober 1941 zunächst ins Ghetto Łódź (Litzmannstadt) deportiert und schließlich Anfang Mai 1942 im Vernichtungslager Chełmo (Kulmhof) ermordet.17 Über Łódź führte auch der Weg der etwa 130 letzten, meist sehr alten Juden, die bis Oktober 1942 noch in Emden verblieben waren, in den Tod.18

Vom Gros der Juden in Emden ist anzunehmen, dass ihre aktiven Bindungen an das Judentum nicht mehr allzu eng waren, so wie es auf die meisten der etwa 500 000 Juden zutraf, die 1933 in Deutschland lebten.19 Das Spektrum von orthodoxer Religiosität zu nationaljüdisch-zionistischer Orientierung, von bürgerlicher Akkulturation (der Religiosität bestenfalls nur noch Privatsache war) bis hin zu prononciert deutschnationalem Bekenntnis dürfte so breit gewesen sein wie überall, wobei auch in Emden die „säkularisierte“ Mitte am stärksten repräsentiert war. Der Synagogengottesdienst stand noch in der neoorthodoxen Tradition Samson Raphael Hirschs und Esriel Hildesheimers, was aber für das tägliche Leben nicht viel bedeuten musste.20 An den Institutionen der Gemeinde und um sie herum dürfte vor 1933 nur eine Minderheit aktiv beteiligt gewesen sein. Antisemitismus spielte auch im stark deutschnational einerseits und proletarisch andererseits geprägten Emden in den 1920er Jahren eine zunehmende, aber noch keine dramatische Rolle. 1926 wurde vor einem Emder Gericht unter Beteiligung des C. V. ein auch überregional aufsehenerregender Prozess gegen den evangelischen Pastor Ludwig Münchmeyer21 geführt, der seit Jahren von der Insel Borkum aus judenfeindliche Hetze betrieb und wesentlich dazu beitrug, den sogenannten Bäder-Antisemitismus zu etablieren. Der Prozess beendete Münchmeyers Karriere im Dienst der evangelischen Kirche und trieb ihn noch weiter in die Arme der NSDAP, als deren Agitationsredner er in der Folgezeit auftrat, u. a. auch auf Norderney. Über das antisemitische Klima auf der Insel berichtete Cilly Ende 1933 (8).

Zur Tragik des Großteils, also der akkulturierten deutschen Jüdinnen und Juden gehört, dass sie zuerst durch den Antisemitismus und dann durch den Rassenwahn des Nationalsozialismus zu etwas fremddefiniert wurden, was sie längst nicht mehr waren oder sein wollten. Die nach einem Jahrhundert 1871 endlich erreichte vollständige staatsbürgerrechtliche Gleichstellung brachte die gesellschaftliche Integration der deutschen Juden, anders als erhofft, nicht mit sich. Im Gegenteil, neue Spielarten des Antisemitismus forderten und betrieben neue Exklusion. Juden, die nichts als Deutsche sein wollten, blieben auch als deutsche Staatsbürger immer nur „Juden“. Auch auf Cilly Windmüller trifft dies zu. Doch erst die Machtübernahme der Nationalsozialisten machte aus Stimmungen und Strömungen brutale, zuerst ausgrenzende, dann vernichtende Realität. Das Voranschreiten dieses Zivilisationsbruchs wird in Cillys Briefen auf bedrückende Weise reflektiert.

Wenngleich die Fremdheit zwischen Juden und Nichtjuden auch in einer Kleinstadt wie Emden nie ganz verschwand, gab es andererseits vor 1933 doch ein geregeltes Zusammenleben. Dazu gehörte, dass auch jüdische Jungen und Mädchen relativ selbstverständlich die weiterbildenden staatlichen Schulen besuchten.22 Üblich war für „höhere Töchter“ – wozu Cilly durchaus zählte (wenn auch der Nannen’sche Drang „nach Höherem“ im Hause Windmüller nicht in gleichem Maße bestand) – nach dem Absolvieren der elementaren Volksschulbildung, in Cillys Fall wahrscheinlich an der jüdischen Volksschule, der Wechsel an eine höhere Mädchenschule, das sogenannte Lyceum. Dies war in Emden die 1872 eingerichtete städtische Höhere Töchterschule, seit 1905 im Neubau an der Ringstraße als Kaiserin-Auguste-Viktoria-Schule betrieben und später um ein zusätzliches Lehrerinnenseminar (Oberlyceum) erweitert.23 Nachdem seit Mitte der 1920er Jahre für künftige Volksschullehrer und -lehrerinnen das Abitur vorgeschrieben war, wurden die Oberlyceen in gymnasiale Oberstufen umgewandelt, so auch seit 1926 in Emden. Cilly absolvierte zumindest einige Jahre am Lyceum; sie erinnert sich mehrfach ihrer Zeit dort (5, 6), und ihre literarischen wie künstlerischen Neigungen stießen an der Schule sicher auf Resonanz.24

Auch wenn das Lyceum als höchsten Abschluss schließlich die Hochschulreife für Mädchen bereithielt, war doch das universitäre Studium für Frauen nicht das vorrangig damit verknüpfte Ziel (wenngleich der Anteil der Studentinnen an deutschen Universitäten zu Beginn der 1930er Jahre bereits bei etwa 19 Prozent lag).25

Ein Lehrerinnenstudium an dafür neu gegründeten Pädagogischen Akademien war häufiger. Doch weder diese Laufbahn noch gar ein akademisches Studium war für die Windmüller-Töchter vorgesehen; Cilly wechselte beizeiten zur 1923 gegründeten Höheren Handelsschule, die mit Unterstützung der Emder Kaufmannschaft betrieben wurde, um den Nachwuchs in den Kontoren zu sichern. Dort konnte Henri sie von der nachmittäglichen Stenografiestunde abholen (38).

Die Handelsschule zielte auf eine qualifizierte Berufstätigkeit nicht zuletzt von Frauen; dies trug, wie auch die Entwicklung der „höheren“ Mädchenbildung in Richtung Hochschulreife, dazu bei, geschlechterstereotype Positionen zu überwinden, denen zufolge es in der Mädchenbildung vor allem um allgemeine Erziehung als Grundlage der späteren Rolle als Hausfrauen, Ehefrauen und Mütter ginge.26 Auch die Eltern Windmüller waren noch von diesen Vorstellungen von der Zukunft ihrer Töchter geprägt. Diese sollten vor allem gut verheiratet werden: „du weisst ja, wie Mütter sind, sie wünschen doch immer einen verheiratet u. untergebracht zu sehen“ (36). Die älteste Schwester, Frieda, war damit bereits 1930 vorangegangen und hatte den nichtjüdischen (katholischen) Schuhmacher Erich Wilhelm Brockmeier geheiratet.27 Auch um Lotte (Heirat 1935) und Cilly gab es Bewerber; Cilly berichtet Ende 1934 von einer „,seriösen‘ Heiratserklärung“, die sie bekommen habe; „Mama ist nicht abgeneigt, aber ich“ (36, Beilage). Die Idee einer Heirat Cillys mit Henri hätte bei Johanna Windmüller keine Unterstützung gefunden, und auch Cilly selbst erlaubte sich diesen Gedanken nur in sehr schwärmerischen Momenten und jenseits jeglicher Realisierungschance (48).

Bis zur eigenen Verheiratung lebten die Töchter im elterlichen Haus und hatten unter der mütterlichen Aufsicht an der täglichen Hausarbeit im Vielpersonenhaushalt mitzuwirken, eine Dauerbeanspruchung ohne rechte Perspektive, die zu Frustration und Erschöpfung führte. Cilly, stets auf die Zuteilung arbeitsfreier Tage durch die Mutter angewiesen, wünschte sich sehnlich, einmal „raus“ zu kommen (12), und sie beneidete Henri um seine Bewegungsfreiheit. Der Turnus des „Rauskommens“ war bei Windmüllers genau festgelegt; er richtete sich nach dem Alter, und vor Cilly stand Lotte, die im zweiten Halbjahr 1934 als „Gesellschafterin“ nach Den Haag ging und, daran anschließend, für ein zweites auswärtiges „Praktikumshalbjahr“ vorgesehen war. „Sie wird dann das zweite halbe Jahr wahrscheinlich nach Hamburg gehen u. dann komm ich dran.“ (35) Auswärts „in Stellung“ zu gehen, nicht zuletzt, um etwas Geld zu verdienen, war durchaus gängige Praxis, wenn auch für junge Frauen nicht ganz ungefährlich, wie Cilly von ihrer Freundin Marga Wagener zu berichten wusste, die bei einem „Geheimrat“ in Aurich sexueller Belästigung ausgesetzt war (14, auch 4). Cillys eigene Pläne waren und blieben, den Umständen geschuldet, unausgereift (10). Selbst wenn es formal möglich, finanzierbar und von den Eltern erlaubt gewesen wäre, hätte ein Hochschulstudium für sie seit dem antisemitischen „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ vom 25. April 1933 und daran anschließenden weiteren Ausgrenzungsmaßnahmen des Regimes gegenüber der jüdischen Studentenschaft gar nicht mehr infrage kommen können. Anfang 1934 haderte Cilly mit der Aussicht, irgendwo als „Haustochter“ zu arbeiten. Solche seien „fast überall beinahe Dienstmädchen u. man kann damit nicht weiter kommen“. Sie überlegte vage (und vielleicht angelehnt an Henris Osnabrücker Praktikum), in einer „jüdischen Buchhandlung“ zu hospitieren. „Ich habe gehört, daß es verschiedene gibt. Findest Du nicht, daß ich mit meiner Handelsschulbildung, mit meinem Buch- und Kunstinteresse da wohl fertig werden könnte?“ Obwohl sie so „schrecklich schüchtern“ sei und „so wenig Selbstvertrauen“ habe, traue sie sich zu, mit der Kundschaft zurechtzukommen. „Du mußt ja sagen u. mir Mut machen, sonst starte ich nie.“ (10)

Der Buchhandelsplan verschwand so schnell, wie er aufgekommen war. Im Frühjahr 1935, nachdem Lottes Turnus vorüber und auch die älteste Schwester Frieda wieder näher an das elterliche Haus gezogen war, dachte sie ernsthafter daran, sich „um eine Stellung zu bemühen“, vielleicht in Berlin: „Da wohnt eine Studienrätin, die mich gern mag u. mir wohl was besorgt hätte, aber ich kann mich so schlecht durchsetzen. In solch einer grossen Stadt kommt es so sehr darauf an, dass man sich zur Geltung bringt u. dazu hab ich ja garkein Talent.“ (39) All diese Überlegungen waren stets begleitet von dem Wunsch, einmal ins Ausland zu gehen; England spielte dabei von früh an die Favoritenrolle (7). Dieser Traum sollte sich – eher als Albtraum – dann unter ganz anderen Vorzeichen realisieren, als sie sich 1933 vorstellen konnte.

Abb. 2: Cilly: „… wir haben es so schrecklich gut zu Haus, u. ich bin noch nicht heraus gewachsen …“

So schwankte Cilly zwischen einem Drang nach draußen und der Gegenbewegung ihrer introvertierten Natur: „Du weißt doch, daß ich so schrecklich empfindlich bin u. wir haben es so schrecklich gut zu Haus, u. ich bin noch nicht heraus gewachsen“ (10). So oder so blieben ihr nach ihrem Schulabschluss ohnehin nur Emden, die Umgebung und kurze Reisen, etwa nach Hamburg am Jahresende 1933 oder zur „Kölner Verwandtschaft“ im Frühjahr 1935 mit Abstecher nach Düsseldorf zu Henris Studienfreundin Ilse, was ihre Mutter überhaupt nicht goutierte (36). In Emden war das Musizieren für Cilly wichtig; sie erhielt, jedenfalls 1934 noch, Geigenunterricht bei einem jungen (nichtjüdischen) Herrn Wolter, der mitunter über ihre Schwäche im Taktzählen verzweifelte, andererseits aber auch ihre Fortschritte lobte; Cilly wirkte an Orchesteraufführungen mit und musizierte mit der Frau des örtlichen jüdischen Arztes Dr. Goldschmidt. Gespielt wurden Werke von Beethoven, Mozart und Haydn.

„Diese Abende sind für mich natürlich ganz unvergleichlich schön. Frau Dr. G. spielt wundervoll. Sie ist allerdings ziemlich schwierig zu behandeln, so zart u. verwöhnt, – wie zerknittertes Seidenpapier, wenn man laut ‚Au‘ sagen würde, sinkt sie zusammen. Sie ist sehr sehr nett zu mir, findet, dass ich sehr ‚gepflegt‘ spiele, gute Anlagen habe u.s.w.“ (5)

Etwas eigenes, aber nie ausreichendes Geld konnte sie sich durch Nachhilfeunterricht verdienen. Sie übte englische Konversation in einer Gruppe, die von dem aus politischen Gründen aus dem Dienst gedrängten Realschuldirektor Dr. Blum28 organisiert worden war, und erteilte auch selbst Englischunterricht im Rahmen des jüdischen Jugendbundes. Das Englische eignete sie sich schnell auf geläufigem Niveau an, las Klassiker der amerikanischen Moderne – Theodore Dreiser, Sinclair Lewis, Edna Ferber (10) – , schrieb auch an Henri Briefe auf Englisch, nicht erst aus England 1936, wobei sie sich über Henris weniger ausgeprägte Fähigkeiten in der Fremdsprache ein bisschen mokierte (48).

Cilly liebte schöne alte Dinge, ein Erbe ihrer mütterlichen Familie.

„Du weißt ja, wie ich mich für Antikes begeistern kann. […] Zwei Onkel von mir haben eine vollständig antike Einrichtung und alle anderen Vissers besitzen Zinn u. Fliesenbilder u. Ähnliches. In Holland die Verwandten haben auch viel Altes. […] Eine Großtante in Holland hatte soviel Antiquitäten, daß, als sie starb, eine Straßenauktion stattfand, zu der Bücherkataloge herausgegeben wurden.“ (10)

Ein wichtiger Anlaufpunkt für Cilly war daher das Antiquitätengeschäft (Fa. Arent Gans) der Schwester ihrer Mutter, Kornelia Gans („Tante Neli“) in der Großen Straße 25 in Emden.29 Hier ging sie der Tante regelmäßig zur Hand und bezog auch selbst Kleinigkeiten und Geschenke; vor allem wurde sie von Tante Neli mit der Kunst- und Antiquitätenzeitung versorgt, eigentlich ein Fachorgan für den Handel, für Cilly aber eine wichtige Quelle ihres Kunstwissens. Deren Artikel teilte sie auch mit Henri, empfahl sie ihm, um etwa seinen Osnabrücker Vortrag auszuarbeiten. „Ich finde, dass gerade die Antiquitätenzeitung einiges enthält, weil sie doch z.T. ganz aktuell ist. […] Es ist auch nicht so trocken alles, u. nicht so rein theoretisch u. Abhandlungen-artig u. darum lebendiger und für einen Vortrag wohl zu verwerten.“ (2)

Möglichkeiten, ihre Kunstleidenschaft zu profilieren, bestanden für Cilly in Emden kaum; sie führte daher weiter, was sie zusammen mit Henri schon ganz zu Beginn ihrer Beziehung praktiziert hatte,30 und fertigte Mappen mit eingeklebten Bildern an, ausgeschnitten aus Zeitungen, Zeitschriften und was ihr sonst erreichbar war oder sie – auch von Henri – geschenkt bekam.

„Ich bin viele Abende dabei. Am schönsten ist es ohne Schuhe mit Schürze vor, eine gute Schere, Kleister u. Papier, Du müsstest mich dabei sehen. Papa schüttelt den Kopf, wenn er abends ins Bett geht und ich schneide da oben ganz allein mit rotem Kopf Papier kaputt. Damit könnte ich mir 14 Tage Ferien vertreiben und in diesen schäbigen Zeitungsreproduktionen sitzt meine ganze Religion, u. Deine bunten Bilder sind schön geworden!!!“ (43)

Das Zusammenstellen ihrer Mappen betrieb sie in hoher Variabilität: „[Ich] habe auch noch viel geschenkt bekommen inzwischen u. kann lauter Spezialmappen einrichten für Renaissance-Kunst u. für Mittelalterliche Plastik, für Architektur, für orientalische Kunst u.s.w. u. dann die neue Kunst wieder allein und spezialisiert.“ (43) Diese Arbeit half ihr über bange Phasen hinweg. Schon bald nach Henris Abreise aus Emden versuchte Cilly ihm, der sich davon emanzipiert zu haben schien, eindringlich klarzumachen, was diese Tätigkeit für sie bedeutete:

„Du musst aber bedenken […], dass ich seit Wochen nichts, gar nichts habe, was mich interessiert, oder was mich beschäftigt u. von all dem Schrecklichen ablenkt, als Kunstbilder […]. Das sind meine einzigen Abende, an denen ich zufrieden bin, wenn ich mich damit beschäftige, ausschneide, aufklebe, einrahme oder ordne.“ (2)

Über die Abwesenheit Henris tröstete sie ihre Sammelwut aber nicht hinweg. Von Verzweiflung überrollt, hielt sie dann ihre Leidenschaft für kindisch, litt unter „Minderwertigkeitskomplexen“ („Mikos“); sie fühlte, dass Henri (auch wenn es ihr meist gelang, ihre Anwandlungen von Eifersucht in den Briefen unter Kontrolle zu halten) ihrer unschuldigen Beziehung entwuchs. Ihm, der nun von „großen“ und „richtigen Frauen“ umgeben sei, glaubte sie, stünde in der „Kunststadt“ München alles offen, und sie könne dem nur „Dummes“ u. „Unwissenschaftliches“ entgegensetzen. „Naja, ich bin eben hoffnungslos, aber doch nicht ganz, wenn Du Dir Zeit nimmst, kann ich bestimmt viel lernen.“ (36)

Cilly konnte fröhlich, ausgelassen, schwärmerisch, sentimental, schnippisch, albern, gutgläubig sein, ein „ganz normales“ Mädchen im Übergang zur jungen, sich selbst bewussten Frau. „Cilly – die Terese von Konnersreuth – Heilige oder Lügnerin“, berichtete sie von einer Fopperei in ihrer Familie unter Anspielung auf eine ihrerzeit überregional bestaunte oberpfälzische Bauernmagd, die jeden Freitag unter Stigmatisierungen die Leidensgeschichte Jesu Christi nacherlebte: „Das war eine Anzüglichkeit auf meine 3x verfluchte Naivität, mit der sie mich immer alle so aufziehen. Ich falle immer auf alles herein u. ich komme mir manchmal stockdumm vor, wenn sie so über mich lachen. Die Idioten.“ (7)

Sie wollte sich nicht durch den Blick Henris definieren lassen, wie sie ihm manchmal scherzhaft, manchmal aber auch sehr nachdrücklich vermittelte.

„Überhaupt, ich habe Erfolge !!!! – – – Ich glaube allmählich wirklich manchmal dass ich ein ganz annehmbares Mädchen bin (hm)! nachdem ich Deiner M.K. [Minderwertigkeitskomplexe] erzeugenden Kritik endlich Gott sei Dank nicht mehr ausgesetzt bin, komme ich zu dieser Gewissheit, d.h. die Gewissheit drängt sich mir auf! Tatsachen beweisen (ehem!)“ (5)

Die Kehrseite der unbeschwerten Gemütslagen Cillys waren Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, Depression, Hoffnungslosigkeit, und zwar in einem Maße, das weit hinausging über phasenweises „Zu Tode betrübt“-Sein, wie es auch zur Adoleszenz gehört. „Entschuldige meine Ausbrüche. Ich bin geladen, mit allem Möglichen, ich bin erledigt, in jeder Beziehung bin ich unzufrieden […]. Ach ja, Du sagst: hysterisch.“ (12) Bereits während Henris erster Abwesenheit im Sommer 1933 fiel sie in ein tiefes Loch.

„Wenn ich morgens im Bett liege, kurz vorm Aufstehen, dann scheint mir alles so traurig u. aussichtslos, dass ich mir wünsche ich wäre tot, u. dann fängt der ewig gleiche Tag mit großer Unlust an, bis man sich endlich zum Abendbrodtisch-decken durchgewürgt hat, u. dann handarbeitet man, u. hat so recht Zeit, sich über allen Mist klar zu werden, u. der schönen vergangenen Zeit nachzutrauern. Es ist alles alles Mist, das ganze Leben ist Scheisse!!!“ (2)

Sie neigte dazu, diese Gemütslagen eigener Unzulänglichkeit und „Schlappheit“ zuzuschreiben, als könne der ganze „Mist“ durch Stärke beherrscht werden. Sie wollte einmal „ganz auf eigenen Füssen“ stehen, „damit ich trotz aller Beleidigungen u. aller meiner Empfindlichkeit durchhalten muss, ohne dass ich mich läppisch ‚zurückziehe‘“. Danach werde sie „gesund sein u. ganz frisch etwas anfangen, meinetwegen auswandern oder körperlich arbeiten u. nicht mehr Madonnen besehen u. bewundern.“ (12).

Was unter anderen Umständen dem üblichen Wunsch einer Jugendlichen entsprochen hätte, dem heimischen, langweilig gewordenen Schutzraum endlich zu entkommen, um selbstständig und „erwachsen“ zu werden, entbehrte bei Cilly jeglicher „Normalität“. Gerade diese „Normalität“ einer Jugend war Cilly – wie Tausenden ihrer jüdischen Altersgenossen – nicht gegönnt; über sie und ihre Familie brach das Grauen herein, just in jenem Jahr, in dem Henri, ihre Liebe, sie verließ. Als hätte dieses Verlassenwerden nicht genügt, eine junge Frau in ein Gefühlschaos zu stürzen, setzte sie der Woche für Woche unerträglicher werdende Ausnahmezustand unter einen Druck, dessen Gewalt der weggezogene Freund noch kaum ermessen konnte, der aber niemandem verborgen bleibt, der im Wissen dessen, was schließlich geschah, Einblick in ihre atemlosen Briefe nimmt.

Henri

Henri Franz Theodor Max Nannen wurde am 25. Dezember 1913 in Emden als erstes Kind des Polizeisergeanten Klaas Eiben Nannen und seiner Frau Elise Marie, geb. Buitenduif, einer Hebammentochter, geboren.31 Klaas Nannen war ein Arbeiterkind, das sich mit äußerster Disziplin und steifer Korrektheit in den respektierlichen Polizeidienst hocharbeitete, stets darauf bedacht, sich in gut situierter Bürgerlichkeit zu etablieren. Allgemeinbildung als Kompensation für das fehlende akademische Studium wie stetige berufliche Fortbildung nahmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Auch Wohneigentum gehörte zu Klaas Nannens Vorstellung von Bürgerlichkeit. Dieser Traum wurde unter Entbehrungen in Form einer kleinen Doppelhaushälfte an der Schillerstraße verwirklicht. 1925 zog die inzwischen vergrößerte Familie – Henris Bruder Erich war 1917 geboren worden – von ihrem bisherigen Wohnort in der Judenstraße 25, unweit der Synagoge, in ihr neues Heim.

Klaas Nannens berufliche Karriere erreichte mit der Beförderung zum Polizeikommissar 1927 ihren Höhepunkt. 1918 im Zuge des Umbruchs zur Republik war er der SPD beigetreten, Anfang August 1931 trat er wieder aus. Curt Hohoff, am Wilhelmsgymnasium eine Klasse über Henri und im Hause Nannen Nachhilfelehrer für Sohn Erich, hielt es „für bekannt“, dass Nannen sen. „seine Karriere bei aller Tüchtigkeit der sozialdemokratischen Partei verdankt hatte“.32 Opportunistische Motivation für Parteiein- wie -austritt kann leicht durch Hörensagen zugeschrieben, im Falle Klaas Nannens aber nur schwer belegt werden.33 Emden war politisch gespalten zwischen einer sozialdemokratisch, zunehmend auch kommunistisch geprägten (Hafen-)Arbeiterschaft, die von der Weltwirtschaftskrise seit 1929 verheerend getroffen wurde, und einem vor dem Weltkrieg eher liberalen, in den 1920er Jahren immer stärker deutschnationalen Bürgertum. Der langjährige Oberbürgermeister Wilhelm Mützelburg, ein Liberaler, versuchte, zwischen den politischen Gegensätzen möglichst ausgleichend zu wirken, was umso mehr zum Scheitern verurteilt war, je lauter sich die radikalen Gruppierungen linker wie rechter Couleur artikulierten.34 1928 etablierte der Gymnasiast Johann Menso Folkerts in Emden eine Ortsgruppe der NSDAP, die, dem reichsweiten Trend folgend, bald erheblichen Zulauf erhielt. Spätestens seit 1930 drehte der politische Wind in Emden klar in Richtung NS, flankiert von den zeittypischen militarisiert-gewalttätigen Kundgebungen, Aufzügen und Krawallen der politischen Extremisten und ihrer Wehrverbände, vom Stahlhelm und von der Sturmabteilung (SA) bis hin zum Roten Frontkämpferbund (RFB). Im Wahlkreis Weser-Ems erreichte die NSDAP bei den Reichstagswahlen 1930 20,5 Prozent, im Juli 1932 38,4 Prozent, im November 1932 31,9 Prozent und in der nicht mehr freien Wahl vom 5. März 1933 41,4 Prozent.35 Diese Entwicklung lief zuungunsten der Parteien der Mitte, weniger der der deutschnationalen Rechten (DNVP) und der Kommunisten.

War die Macht aber von den Nationalsozialisten erst einmal „ergriffen“, wurde auch in Emden wie überall in Deutschland das Weitere durch Terror und Gewalt erledigt. Bürgermeister Mützelburg konnte sich 1933 gegen den bereits NS-dominierten Magistrat und das ständige gewaltsame Andrängen von Folkerts und seinen Schlägertruppen noch einige Monate behaupten; im Oktober wurde er – worüber auch Cilly berichtet (4, 9) – im Rathaus misshandelt und wie ein Verbrecher von der SA durch die Stadt eskortiert.36 Diese Eigenmächtigkeit rief die Gauleitung in Oldenburg ebenso auf den Plan wie Hermann Görings preußisches Innenministerium. Folkerts wurde diszipliniert, Mützelburg jedoch nicht rehabilitiert. Der NS-Apparat nutzte den Vorfall taktisch, um seine Herrschaft auch in Emden endgültig zu etablieren, zuerst durch einen (NS-)„Staatskommissar“ mit 20 zusätzlichen Polizisten – die, wie Cilly scharfsichtig bemerkt, „so viel ich weiss staatlich eingestellt“ seien, „aber eigenartigerweise Nazikappen tragen“ (4) – und schließlich durch einen neuen NSDAP-Bürgermeister.

Klaas Nannens SPD-Parteiaustritt vom August 1931 als vorauseilende Maßnahme mit Blick auf diese kommenden politischen Umbrüche zu interpretieren, unterstellte ihm ein doch vielleicht zu hohes Maß an berechnender Weitsicht. Auch ein vermuteter Zusammenhang dieses Schrittes mit dem von den antidemokratischen Extremisten gegen die in Preußen regierende Weimarer Koalition lancierten – und gescheiterten – Volksentscheid zur Auflösung des preußischen Landtags vom 9. August 1931 dürfte zu weit hergeholt sein.37 Am Ende wird es bei dem Befund bleiben müssen, dass Nannen sen. über keine wirkliche Milieuverwurzelung verfügte. Seiner Arbeiterherkunft wollte er ja gerade entfliehen, aber im Bürgertum war kein Ankommen für ihn. Er passte nicht zur Sozialdemokratie, und für das bürgerliche Establishment war er nicht satisfaktionsfähig. Mit dieser Disposition „zwischen den Stühlen“ hätte Klaas Nannen auch ein klassischer Überläufer in die Arme des Nationalsozialismus werden können, aber gerade das war und wurde er nicht. Im Gegenteil, sein Amtsethos verpflichtete ihn dazu, die ihm als Polizeikommissar übertragenen exekutiven Befugnisse zur Wahrung des Rechts auch gegen die Machenschaften der NS-Revolutionäre in Anschlag zu bringen, was seiner weiteren Laufbahn nicht zuträglich war (ebenso wenig wie der Ruch des Sozialdemokraten, der ihm so oder so anhaftete).

Wie der Vater lag auch Sohn Henri quer zum handelsbürgerlichen Establishment seiner Heimatstadt. Am humanistischen Wilhelmsgymnasium, vom bildungsaffinen Vater statt der handfesteren („lateinlosen“) Kaiser-Friedrich-Oberrealschule für seine beiden Söhne ausgewählt, war er fast ein Fremdkörper. Seine Neigung zur Kunst und schönen Geistigkeit, sein im Vergleich zu vielen Mitschülern bereits früh entwickeltes männlich-blendendes Aussehen und Auftreten und nicht zuletzt seine in jenen Kreisen als etwas unschicklich beargwöhnte Beziehung zur Tochter des jüdischen Schlachtermeisters leisteten ein Übriges, ihn in die Rolle eines nicht ganz durchschaubaren Außenseiters hineinwachsen zu lassen. „Er verkehrte im Haus des Antiquitätenhändlers Gans und eines Millionärs am Brauersgraben. Deren Töchter und Frauen hatten einen Salon, wo man über Kunst, Philosophie, auch über Theologie sprach, den Querschnitt las und auf Leute wie Graf Keyserling, Martin Buber und Kaplan Fahsel hörte. […] Henri Nannen empfing in diesen Kreisen den Eindruck des Höheren“, schrieb mit boshafter Ironie sein Emder Schulgenosse Curt Hohoff.38 Jedenfalls wurde Nannen weder Teil des handelsbürgerlichen noch des sozialdemokratischen Mainstreams und legte selbst auch wenig Wert auf solche Zugehörigkeit.39

Im März 1933 schloss Henri seine Schullaufbahn am Staatlichen Wilhelmsgymnasium mit dem Reifezeugnis ab, dessen einziges „Sehr gut“ er im Fach Deutsch aufweisen konnte, dagegen waren die Noten in Mathematik und Leibesübungen „nicht genügend“, der Rest zwischen „gut“ und „genügend“. Diesem Zeugnis zufolge hatte er sich „noch nicht für einen bestimmten Beruf entschlossen“.40 In der Tat scheint er auf der Suche gewesen zu sein; sein Hang zum „einfachen Leben“, zu eigener Hände Arbeit und wohl auch eine Art Distinktionsbedürfnis gegenüber den Bürgersöhnchen seines Abiturjahrgangs ließen ihn gleich nach dem Abitur als Knecht bei einem Bauern – ten Doornkaat Koolman (möglicherweise einem Mitglied der ostfriesischen Schnapsbrennerdynastie) – anheuern.41

Unterdessen griff die nationalsozialistische Revolution auch in Emden zu, nach dem üblichen Muster gegen die politischen Gegner des neuen Regimes wie gegen die jüdische Bevölkerung. Der „Boykott“ der jüdischen Geschäfte fand in Emden bereits einige Tage vor der reichsweiten Aktion statt, Ende März 1933. Jacob Leufgen, dessen Vater in der Boltentorstraße eine Bäckerei betrieb, berichtete später, Henri Nannen habe sich dabei „mit den Posten“ angelegt, „die bei Windmüller standen. […] Er hat eine Rempelei und einen großen Disput mit den Posten gehabt.“42 Ob dieser Disput so weit eskalierte, dass Henri von der SA krankenhausreif geschlagen wurde und er deshalb nicht an der Abiturfeier seines Jahrgangs teilnehmen konnte, ob der Übergriff auf vier Wochen später zu datieren ist, als in Emden Schaufenster jüdischer Geschäfte demoliert wurden,43 oder ob die Schlägerei gar nur in der Erinnerung Nannens existierte, kann nicht mehr verifiziert werden.44 Die terroristischen Eingriffe in das tägliche Leben der Emder blieben jedenfalls auch für die Familie Nannen nicht ohne Auswirkungen. Befürchtungen über die Zukunft von Klaas Nannen im Polizeidienst gab es bereits 1933, aber zunächst konnte noch durch Versetzung auf eine andere Stelle45 eine – zumindest in Cillys Augen – „sehr erträgliche“ Regelung einer „furchtbar nervenaufreibenden“ Angelegenheit gefunden werden (2).

Abb. 3: Henri im Sommer 1933 auf Norderney

Henri, noch immer unentschlossen, stellte sich zwischen dem 15. Juni und dem 1. Oktober 1933 als Lehrling in den Dienst der Buchhandlung von Bruno Hanckel in Osnabrück. Deren Inhaber bescheinigte ihm „eine ausgezeichnete fachliche Eignung für den Buchhandel, da ihm zumal die Gebiete Kunst und Literatur infolge seines besonderen persönlichen Interesses in hohem Masse geläufig waren“.46 Henris „Lehrzeit“, die kaum länger als ein Praktikum dauerte, zerfiel in zwei Teile. Hanckel setzte ihn nicht nur in Osnabrück, sondern auch in der Zweigstelle seiner Buchhandlung auf Norderney ein.47 In dieser Phase, Sommer 1933, beginnt der Briefwechsel mit Cilly, parallel zu wohl ausgiebigen Telefonaten und mindestens einem Besuch Cillys bei Henri in Osnabrück (2, 3, 5). Henris Umtriebigkeit wird in diesen ersten Briefen sofort erkennbar. Er arbeitet jenseits seines Jobs in den Buchhandlungen an einem Vortrag und verkehrt im Salon einer „Madame Hofmann“. Cilly unterstützt ihn mit Material, und er erteilt ihr „Aufträge“ (2, 3). Auch eine etwas uneindeutige Beziehung zu einer Frau Spender unterhält er in jenen Monaten; sie „ärgert“ Cilly noch, als Henri – längst in München – eine Einladung erhält, Frau Spender auf einer Reise nach Kopenhagen zu begleiten. „Du bist doch kein Gigolo, – aber es kommt darauf an, ob man den Zweck über das Mittel stellt, – ich weiss nicht – – (Du liebst sie doch garnicht??) – –.“ (16)

Abseits solcher Zerstreuungen suchte Henri nach Orientierung über ein mögliches Studium der Kunstgeschichte. Dabei hoffte er auf Rat durch den in jener Zeit viel gelesenen Kunstkritiker und -theoretiker Max Deri (1878–1938). Deri, jüdischer Herkunft, jedoch konvertiert, seit 1916 in Berlin im Umkreis des Kunsthändlers und Verlegers Paul Cassirer tätig,48 hatte 1919 eine in mehreren Neuauflagen erschienene Studie Naturalismus, Idealismus, Expressionismus veröffentlicht, die, der Wissenschaftstheorie und Sinnesphysiologie Ernst Machs folgend, Kunst als Verarbeitung von Naturerfahrung durch Gefühl (im Gegensatz zum Intellekt) begriff. Naturalismus, Idealismus und Expressionismus waren in Deris Theorie keine historischen Epochenbegriffe für Kunstparadigmen einer bestimmten Zeit, sondern überzeitliche Grundtypologien künstlerischer Gestaltung, „psychologische Verhaltungsweisen“ gegenüber dem Naturgegebenen.49 Expressionismus war in dieser Systematik die „Verhaltungsweise“ von Barock und Romantik ebenso wie der damaligen Gegenwart:

„Man schafft heute wieder so, wie die hellenistische Spätantike, wie ein Teil der deutschen Renaissance um 1500, wie das Barock in Rubens oder Händel, in Bach oder Shakespeare, wie der Sturm und Drang im jungen Goethe und im jungen und alten Beethoven, wie die Romantik, Kleist oder Delacroix geschaffen hatte: man schafft der innerseelischen Einstellung nach ebenso. Denn dort wie hier steigert man die aus dem Naturerlebnis geholten Merkmale zu höherer Intensität.“50

Deris Theorie war ein Diskussionsthema zwischen Henri und Cilly; für die Auseinandersetzung beider mit der nationalsozialistischen Diskreditierung expressionistischer Kunst ihrer Gegenwart dürfte Deri die Grundlage geliefert haben. Henri schenkte Cilly zu Weihnachten 1933 ein Buch von Deri, worüber sich Cilly „ganz besonders“ freute, „weil ich durch unsere vielen Gespräche darüber ein ganz besonderes Verhältnis dazu habe u. ich gar kein Buch von Deri besitze, d.h. besass. Ich habe das immer sehr bedauert, weil mir doch viele meiner Kunstgefühle, ich nenne es so gar nicht Kunstanschauung, durch Deri klar geworden sind.“ (8)