Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alianza Voces

- Sprache: Spanisch

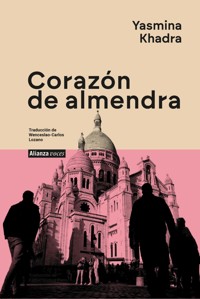

La vida no ha sido generosa con Nestor. Repudiado al nacer por su madre, Brigitte, que no soportó que fuera anormalmente pequeño, vive en casa de su abuela, que le acogió y a quien adora. Ella es la que paga las facturas con su pensión de profesora de lengua, mientras su nieto, animado por un incurable optimismo, encuentra mil maneras de alegrar su vida cotidiana en el barrio de Barbès, donde se mezclan todos los pueblos, todos los destinos, todas las desesperanzas... Pero el día en que la anciana empieza a perder la cabeza y debe ser internada en una residencia, Brigitte decide vender el apartamento que es el único refugio de ese hijo a quien sigue sin querer conocer. Nestor se derrumba. Solamente le quedan la violencia de sus sueños y las palabras que le ha enseñado su abuela, esas palabras que va a arrojar con rabia sobre el papel para gritar sus ganas de vivir. En el barrio, sus amigos árabes le llaman Corazón de almendra. Será el título de su libro. Y quién sabe... Siempre existe la posibilidad del éxito.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 280

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Yasmina Khadra

Corazón de almendra

Traducción del francés de Wenceslao-Carlos Lozano

A la memoria de Mami Hasnia,y para todas las Mamis

I.

Las colinas de Montmartre

La vida no es más que una búsqueda de uno mismo y de una pizca de felicidad.

1

—Ness —me suelta Edwin desde el fondo de su cubículo—, ¿puedes acercarte un momento?

Vuelvo a colocar en el expositor los zapatos a los que estaba fingiendo sacar brillo para entretenerme con algo y voy pitando a la trastienda, que despide un fuerte olor a pegamento, a cuero de imitación y a cartón mohoso.

Edwin está desplomado sobre su mesa de despacho. Con los codos sobre la mesa, la cabeza entre las manos, mira fijamente el montón de impresos que tiene delante. Lleva dos días encerrado en su rebotica examinando una y otra vez sus facturas, sus pedidos y su libro de cuentas.

—Tienes que descansar un poco, jefe. A este ritmo vas a acabar agotado.

Edwin se pasa por la cara sus manazas velludas durante un buen rato, intentando recomponerse. Cuando por fin baja los brazos, leo en sus cansados rasgos el desamparo de alguien que ya no sabe a qué santo encomendarse.

—¿Alguna preocupación, Ed?

Rehúye mi mirada.

—¿Tan grave es la cosa?

—Tengo un problemón, Ness. De los gordos.

Edwin es mi empleador. Tiene una tienda de zapatos en el bulevar Magenta, en el parisino barrio de Barbès. Nuestra clientela la componen gente modesta y mercachifles que se abastecen aquí en los periodos de rebajas para revender en los mercadillos de sus respectivos países. Pero hace meses que nuestros zapatos se mueren de risa en sus estantes.

—Esto se va al carajo, amigo Ness. No hay dios que lo arregle. Por muchas cuentas que echo de arriba abajo y de abajo arriba, la cosa no tiene solución. Esto es el sálvese quien pueda y no veo nada ni a nadie capaz de explicarme dónde está el fallo.

Da un puñetazo sobre la mesa:

—Joder, lo que dirijo es una tiendecilla de poca monta, no una fábrica. ¿Cómo puede ser que no me aclare con este papeleo?

Edwin nunca ha sabido manejar el papeleo burocrático. Se hace un lío cada vez que se presenta un problema de contabilidad. Lo veo tan confuso que casi me reprocho no poder hacer nada por él.

Tras un silencio insostenible, le echa valor y me declara de un tirón, como si temiera quedarse sin aliento antes de comunicarme su decisión:

—No me queda otra opción. Puedes creer que lo he intentado todo antes de llegar a esto. Pero no tengo más remedio que asumirlo: solo puedo quedarme con uno de mis dos empleados, si no me veré obligado a echar el cerrojo.

Edwin ha dado siempre la cara por mí. Es una persona muy humana. Incluso cuando clava a algún cliente, luego se lo reprocha. Pero esta mañana, a quien veo aquí es a un patrón y me entran ganas de odiarlo.

—Flo tiene dos críos. Tampoco la voy a echar…

—No, eso no se hace.

—Tú puedes más o menos aguantar con la pensión de tu abuela. Flo no tiene a nadie.

Aunque su argumento me parece discutible, encajo el golpe con filosofía. Le digo, estoico a la vez que razonable:

—Así es la vida, Ed. Las cosas nos vienen a veces torcidas, a veces derechas.

Se seca la frente con un pañuelo de papel.

—No sabes cuánto lamento tomar medidas como esta.

—No es culpa de nadie, Ed.

—No puedes imaginar lo mal que me siento. Esta maldita crisis lo está poniendo todo patas arriba. Te prometo que apenas las cosas vuelvan a enderezarse, iré yo mismo a buscarte a tu casa.

—¿De verdad crees que me voy a quedar de brazos cruzados todo ese tiempo?

Edwin debe de estar preguntándose si ya lo estoy despreciando. Le tiembla la mano al tenderme un sobre.

—Te aseguro que me ha costado reunir esto.

—Si estás tan tieso como dices, esperaré un poco.

—Es tu paga… ¿Ves? Ya sabía yo que me lo ibas a tener en cuenta.

—¿Por qué te mosqueas así, Ed? Solo te estoy diciendo que si tienes problemas de liquidez, ya me pagarás más adelante, cuando buenamente puedas.

—¿Estás seguro de ello?

—¿Por qué no iba a estarlo? Como bien dices, tengo la pensión de mi abuela.

Traga saliva, se rasca detrás de la oreja.

—¿Te he ofendido?

—¿Tú qué crees?

—No es lo que yo quería decir.

—Pero lo has dicho… Puede que no tenga mucha suerte, pero sí tengo coraje y hasta un excedente de amor propio que me prohíbe vivir a costa de nadie.

Rechazo el sobre con mano firme y me dirijo al guardarropa para recoger mi chaqueta de plumón.

A Flo se le nota avergonzada y triste al verme partir. Hace tres años que trabajamos juntos. Ambos nos llevamos bien. Me trae a menudo de su casa bocadillos de salami con pepinillos, terrinas de paté de carne para chuparse los dedos y galletas caseras. Sé perfectamente por lo que la pobre está pasando. Su novio la dejó plantada sin previo aviso. De la noche a la mañana, se vio con dos hijos a los que criar y sin recursos.

Edwin se ha portado bien quedándose con ella, salvo que no tenía por qué sacar a relucir lo de la pensión de mi abuela. El hecho de que cobre una jubilación de la Educación Nacional no implica una descalificación para mí. Bien sé que Edwin no me lo ha dicho con segundas, pero me fastidia que justifique de ese modo mi despido.

Tengo la repentina sensación de que las aceras se han vuelto demasiado estrechas. La multitud que abarrota el mercado y los pasajeros que van saliendo de la boca del metro Barbès-Rochechouart me producen mareos… El hecho es que soy yo el que está aturdido. ¿Qué hacer ahora con mi tiempo? El trabajo me tenía entretenido, me pautaba la jornada, me daba cierto entusiasmo. Por la mañana, sabía por qué motivo me levantaba y hasta me alegraba darme prisa cuando iba retrasado. Me gustaba acelerar el paso de camino hacia la tienda echando ojeadas a mi reloj, un bonito Rolex de imitación comprado por veinticinco euros a un vendedor ambulante en el bulevar de La Chapelle. Me encantaba llegar puntualmente y que me acogiera la sonrisa de Flo, quitarme la chaqueta con el fervor de un cirujano acudiendo urgentemente al quirófano, vender mi primer par de zapatos del día e ir a contárselo a Edwin… A partir de ahora, mis días solo serán la prolongación de mis noches sin atractivos, el remake de un mismo sinsabor. He vivido durante mucho tiempo ese tipo de mala racha y me estresa tener que revivirlo. Me refugiaba en el trabajo para compensar la ausencia de Lucien Honorat. Lucien es mi mejor amigo. Éramos auténticos siameses. Compartíamos las mismas alegrías y las mismas penas. Cuando lo tenía a mi lado, suavizaba mis preocupaciones y colmaba los baches de mi existencia. Desde que se ha ido a deambular por África, me veo confrontado a mí mismo. Ahora que me he quedado sin trabajo, no veo cómo gestionar mi enorme soledad.

Tras vagar a merced de mi desamparo, me apetece tomar un café expreso para recomponer mis ideas. Voy a al bar de Francis, una cervecería que suelo frecuentar. Bébert está allí, apoyado en la barra para no desmoronarse. En una vida anterior, Bébert fue policía. Su zona era el triángulo Clignancourt-Barbès-Goutte d’Or. Tras una metedura de pata, lo expulsaron del cuerpo. Desde entonces, tras haber engordado hasta desgastar por completo las suelas de sus zapatos, mata el tiempo empinando el codo, empecinado en no soltar la curda.

—¿No me digas que tu jefe te tiene ahora de recadero para su mujer? —masculla secándose la nariz con la manga.

—Esta vez no.

—No eres su esclavo, Corazón de almendra. Que sea tu jefe no le da derecho a pisotearte.

—No soy esclavo de nadie, Bébert.

—Entonces, ¿qué coño estás haciendo por aquí? ¿No deberías estar a estas horas vendiendo zapatillas a los catetos de tu barrio?

—Menudas secuelas te han dejado tus años de madero.

—No es que me meta donde no me llaman, pero no me gusta que te manden hacer cosas que no tienes por qué hacer.

—Creo que a partir de ahora no voy a tener mucho que hacer.

Bébert suelta su vaso sobre la barra y se me queda mirando.

—¿Te ha despedido?

—Edwin no es de los que dejan tirados a sus empleados, así por las buenas. Estamos en crisis. Aquí todo el mundo está jodido.

Bébert me mira con espanto. Se vuelve hacia el gerente.

—¿Has oído eso, Francis? Su jefe le hace una putada y él se queda tan pancho.

—No me meto en la vida de los demás —refunfuña Francis que, por lo que se ve, está harto de que Bébert haya echado raíces en su cervecería.

El expoli se rasca la cabeza con cara de asombro.

—Joder, dime cuál es tu secreto para ver solo el lado bueno de las cosas a pesar de tu discapacidad.

—Déjalo en paz —se irrita desde la otra punta de la barra Adama, almacenista en el Monoprix La Chapelle—. ¿A qué viene sacarle a relucir cada dos por tres su incapacidad? ¿Acaso se queja de algo?

Saludo a todo el mundo y salgo a la calle.

—¿Estás contento ahora? —le oigo reprocharle a Bébert—. Ni siquiera le has dado tiempo a sentarse con tus torticeras insinuaciones.

—No he insinuado nada. Estábamos charlando, eso es todo.

—Eso lo dirás tú. Te apesta la cabeza, por si no lo sabías. ¿Por qué no te metes en tus asuntos en vez de joder a la gente que no te ha hecho nada?

Aligero el paso para dejar de oírlos. No es que mi tara física me suponga un problema, pero no soporto que lo sea para los demás. Antes, sí, me agobiaba no tener un físico normal. En el colegio me las hacían pasar putas. Regresaba a casa hecho polvo, herido, dolido, con la moral por los suelos. Aguanté tres años en el liceo, luego me vine abajo y mandé a paseo los estudios. Un día en que lo veía todo negro, mi abuela me llevó a ver a su antiguo director, al que un ictus había dejado postrado en una silla de ruedas. Vestido con una bata horrorosa y con sus cerúleas piernas al aire, el anciano parecía una leguminosa en estado de descomposición. Cuando Mami le hablaba intentaba volverse hacia ella, pero no se le movía un solo músculo. Ni siquiera conseguía respirar con normalidad. Sus pálidos ojos parecían atravesarnos de parte a parte para perderse vaya uno a saber dónde. El pobre hombre encarnaba, por sí solo, el fracaso más completo de la naturaleza humana. Era algo horroroso.

Una vez en la calle, Mami me dijo: «¿Te das cuenta ahora de la suerte que tienes? Puedes correr, bailar, reír, cantar y hacer lo que se te ocurra, mientras que el señor Doret ni siquiera puede apartar una mosca de su cara». Se agachó para poder mirarme directamente a los ojos y añadió: «Cuando te dé por apiadarte de ti, recuerda que hay peores sufrimientos en otras partes».

Tenía por entonces doce años. La visita a casa del señor Doret supuso para mí una estupenda terapia. Por supuesto, no por ello reanudé los estudios, pero las palabras de Mami me confortaron mucho. Fue aquel día cuando decidí solo ver el lado bueno de las cosas y me prometí mantener el rumbo contra viento y marea y la sonrisa hasta en el infortunio.

2

Me llamo Nestor, tengo treintaiún años y soy enano.

Tengo los ojos claros, mechones rubios sobre las cejas para ocultar una leve protuberancia frontal y ninguna señal particular destacable, salvo una pequeña cicatriz en la mejilla derecha, recuerdo de una lejana zancadilla en el patio del cole.

Vivo en casa de mi abuela en Montmartre, calle Steinkerque. En el mismo inmueble en el que recalé una noche de bronca sonada, envuelto en pañales, medio muerto de hambre. Vivimos en el tercer piso de un edificio antiguo sin ascensor. Nuestro apartamento es pequeño pero tiene la ventaja de dar, del lado de la calle Orsel, directamente al Sagrado Corazón. Cuando era más joven e insomne subía a menudo hasta la basílica, hacia las cuatro de la mañana, y me quedaba allí, sentado sobre un escalón, a esperar que amaneciera en París, que desplegaba su manto de luces hasta donde alcanzaba la vista. Era un momento consagrado a mí solo, un momento en el que me parecía que nada podía alcanzarme.

Mentiría si os dijera que no lo he pasado fatal. A menudo he tocado fondo, salvo que cada vez que lo hacía tomaba impulso con fuerza en el lodo, como si fuera un trampolín, y volvía a subir como un torpedo. Se me da bien encajar golpes sin nunca arrojar la toalla.

Me gusta reír, bromear, alardear y soñar, soñar con improbables consagraciones, renacer allá donde los vientos se quedan sin fuerza, cerrar los ojos e inventarme universos maravillosos engalanados con fuegos de bengala, conquistar a la chica que vi la otra tarde, sin atreverme a dirigirle la palabra, leyendo tranquilamente un libro sentada en un banco, o a aquella otra guapetona que estaba en una esquina hablando por su móvil mientras esperaba el autobús; o bien a esa vestal con la que nunca nos encontraremos. ¿Quién puede impedir que me imagine seductor de mujeres de alas blancas, o héroe memorable de mis películas favoritas, o conde de lo que sea que no se lo cuenta a nadie y que será un título nobiliario solo para mí?

Considero la existencia una ofrenda inesperada atrapada bajo una campana de cristal. Puedo elegir entre quedarme boquiabierto contemplándola o sacarla de allí. He optado por arriesgarme. Para quien quiere vivir plenamente su vida no hay riesgo que se le resista. Este debe saber asumir los fracasos, enfrentarse a un reto y saciar su sed con el sudor de su frente como si fuera agua bendita. El mundo es una combinación de altibajos y somos parte de él. No hay nadie capaz de cambiar eso, pero cada cual puede gestionarlo a su modo. Si, a veces, a la mayoría de la gente le cuesta mirarse a un espejo, yo puedo pasarme horas haciéndome cucamonas ante uno, como si fuera una belleza desnuda en una playa caribeña. El narcisismo no es solo un privilegio que se adjudican en exclusiva los guaperas; es a veces la expresión natural de la alegría de vivir. Hasta con muletas o con prótesis, seguiré adelante al compás del tiempo como un caminante subyugado. Cuando me vuelvo a levantar tras darme un batacazo me digo «¡guau! Bendito Ness, eres un fenómeno». Desde que he decidido funcionar a toda máquina, estoy embalado y poco me importa pedalear en vacío. Lo importante es negarse tozudamente a toda renuncia, jamás desistir del propio sueño. Para entender cómo superar lo que nos impide avanzar no hay otra que visualizar con claridad aquello que vemos negro.

Hoy está lloviendo.

Cuando llueve en París es como si se emborronara una obra maestra pictórica. La ciudad más bonita del mundo se ve despojada de su magia, como una vieja diva tras quitarse el maquillaje en su camerino.

Contemplo mi calle con la nariz pegada a la ventana. Me encanta mi calle, sus edificios con sus fachadas avejentadas y persianas desportilladas. Confieso que la zona es demasiado ruidosa con sus grupos de turistas, de vendedores ambulantes y de indocumentados a la deriva, pero al anochecer todo vuelve a la normalidad. El barrio está plagado de gente mayor que solo abandona sus hogares cuando no tiene más remedio. O cuando hace buen tiempo. En ese caso salen a desentumecerse al sol. Se les ve deambular con paso lento, encorvados por el peso de los años, el rostro carcomido por el hastío, como sonámbulos para quienes el día no es sino una noche en blanco, sin sueños y sin ecos. Algunos de ellos van al parque, otros se sientan en el primer banco que pillan y de allí no se mueven…

Mira por dónde aparece el señor Michelet, nuestro vecino del primer piso, que sale con su perro ya medio ciego de viejo. El señor Michelet fue famoso en los años sesenta. Creo que era guionista o algo por el estilo. Se juntaba con Jean Gabin, Francis Blanche, Simone Signoret, Michel Simon, Jean Marais y otros actores prestigiosos. En una foto bonitamente enmarcada se le ve veinteañero cenando con Jean Cocteau en un restaurante repleto de celebridades y, justo detrás, una calva que parece la de Picasso. Mi abuela fue muy amiga de su mujer, Augustine, una belleza de ojos enormes. Esta nos invitaba de cuando en cuando a tomar café en su casa para hablarnos de poetas y de novelistas. Era una señora agradable, generosa y con una cultura enciclopédica, hasta que una meningitis fulminante se la llevó por delante hará unos diez años. Desde entonces, el señor Michelet dejó de ser popular y el brutal fallecimiento de su esposa le produjo un tremendo decaimiento. Ahora, solo y olvidado, sus fuerzas van menguando en su espaciosa vivienda apenas ventilada, discreto y silencioso como una sombra.

En el primer piso del edificio de enfrente, Nicole ha abierto su ventana a pesar del frío. Embutida en su camisón rosa hace ejercicio. Nicole es una buena mujer regordeta que trabaja de día en la tienda Tati de artículos para bodas; de noche se pierde por los submundos donde fulanos de baja estofa hablan en susurros vigilando su espalda. En la zona de Anvers todo el mundo sabe de sus travesuras nocturnas, pero nadie le falta al respeto. Quizá se le pueda reprochar un montón de cosas a Nicole, pero tiene un gran corazón. Cuando a algún cliente no le alcanza para pagar un servicio se lo deja a deber. Conozco a unos cuantos infelices con quienes funciona así. «El crédito no está prohibido, ha decretado Nicole, pero lo que no es caridad tiene su precio».

Ahí viene de vuelta el señor Michelet. Sin su perro y sin su paraguas. Trastornado, impactado, grita como si se hubiera declarado un incendio. Dos hombres con delantal de faena salen de la tienda del marroquí. El señor Michelet señala algo que el ángulo muerto de mi ventana me oculta y vuelve sobre sus pasos tambaleándose.

Abro la ventana, me asomo lo que puedo; oigo bocinazos de impaciencia. Aquí y allá, la gente se agrupa en la acera para curiosear, mirando todos hacia el mismo lado. Cuando estoy empezando a helarme se acerca una vecina con una bolsa de la compra. Se trata de la señora Largot, una antigua acomodadora del cine Louxor. Le pregunto qué está ocurriendo. Como es un poco dura de oído no comprende lo que le pregunto y se mete en su casa.

Me dispongo a cerrar la ventana cuando Nanard pasa bajo mi balcón. Si algún día os anda persiguiendo la policía de París al completo no se os ocurra preguntar a Nanard dónde meteros. Es ese tipo de gente que, por pequeño que sea el favor que os haga, al rato ya os está reclamando la luna.

—¿A qué viene este follón? —le pregunto.

Nanard da unos pasos atrás en la acera, alza la cabeza haciendo visera con la mano. El muy cabrón me ve perfectamente pero finge no hacerlo. Siempre se marca la misma chulería conmigo. Incluso cuando lo tengo enfrente. Hace como si no supiera de dónde procede mi voz.

—¿Dónde coño estás?

—Que te jodan, gordinflón.

—Primero, no estoy gordo, tan solo un poco relleno. A ver si matizas.

El vecino del segundo, un oficinista jubilado, asoma su cabezón de burócrata rematado por una penosa tonsura y pregunta qué está ocurriendo con tono asustadizo. Desde los atentados terroristas que enlutaron París en noviembre de 2015, algunos vecinos del barrio se angustian con nada.

Nanard lo tranquiliza.

—No pasa nada, señor Boulet. Una ambulancia ha atropellado al perro del señor Michelet. Solo eso.

—¡Ah!... —dice el anciano oficinista.

Nanard me saca la lengua. Le hago un corte de manga y cierro la ventana. Al volverme, veo a mi abuela de pie en medio del salón, despeinada, con la bata abierta dejando a la vista su cuerpo flaco y arrugado.

—¿Necesitas algo, Mami?

Se sobresalta como si despertara de una profunda hipnosis, mira a su alrededor con la mirada perdida.

—No encuentro mis zapatillas.

—Las llevas puestas, Mami.

Se percata de que es así y se golpea la frente con la palma de la mano.

—¡Qué cabeza tengo!... Esos bocinazos me avivan la migraña. ¿Otra boda magrebí?

—Parece que un coche ha atropellado al perro del señor Michelet.

Mami reflexiona, luego asiente con la barbilla sin dar la impresión de haberse enterado. Mami es así; sus alegrías, sus penas, sus preocupaciones, todo lo tiene desfasado. Antes, no podía soltarle dos veces la misma mentira. Su viveza mental era como un rayo y recordaba los detalles más nimios. Pero, desde hace cierto tiempo, su cerebro funciona en diferido. Mañana caerá en la cuenta de lo que le acabo de anunciar y bajará al primero para darle el pésame al vecino enlutado.

—¿Han llamado a la puerta?

—No, Mami, nadie ha llamado a la puerta. Vuelve a tu habitación y sigue descansando. Dentro de una horita te llevaré tu comida.

Asiente y se retira, como una chiquilla bien educada.

Me dejo caer en el sofá sin saber qué hacer con el día.

Sobre la chimenea del salón hay un marco de madera. Lleva allí décadas, en el mismo lugar, igual de inamovible que el crucifijo colgado un poco más arriba. En la foto, casi borrada por los años, posa mi bisabuelo Nestor, muerto de un infarto el 14 de junio de 1940 mientras las tropas alemanas desfilaban por los Campos Elíseos. Nestor fue un Poilu, un héroe de la Gran Guerra. Por su condición de corredor de fondo, fue movilizado como estafeta en el frente para llevar las instrucciones del Estado Mayor a los oficiales en las trincheras. Al verlo cabalgar sin tregua por las líneas avanzadas, los Fritz se percataron inmediatamente de que se trataba de un temible instrumento de comunicación, pero por mucho que le dispararan y encomendaran la tarea a sus mejores francotiradores, jamás consiguieron tumbarlo. Nestor el Peludo era más rápido que las balas. Un atleta de primera fila. No había sido campeón olímpico, pero sus medallas se las ganó en el campo de batalla.

Mami me puso Nestor como nombre de pila por recordarle a ese padre al que siempre echará de menos. Al principio me resultaba extraño que contara que me parecía a su progenitor, que era, según la foto tomada de uniforme hacia finales de 1916, una especie de coloso que sacaba dos cabezas a todos los soldados rasos que posaban a su alrededor. A veces, cuando mi corazón de mocoso se me ponía en un puño, me plantaba ante el cuadro del salón y me decía que al menos tenía a quien parecerme. Con ello me sentía un poco mejor.

En cuanto a mi padre, no tenía en absoluto madera de héroe. Era un pusilánime. Tenía pavor a los conflictos y cedía muy pronto a las presiones. De haber hecho la guerra, no habría sobrevivido. En cambio, tenía una amabilidad excesiva, casi embarazosa, y era de lágrima fácil. En la foto que tengo en mi mesilla de noche, mi padre parecía sentirse a disgusto ante la cámara, con la mirada huidiza. Según Mami, que era su suegra, siempre fue un perdedor nato. Venía a menudo a verme cuando era niño. Ignoro si me quiso por amor paterno o por sentirse culpable. Sea como fuere, esos encuentros me alegraban. Una vez al mes, me hacía una visita para ver cómo me iba y me traía juguetes y libros con ilustraciones. Me sentaba sobre sus rodillas y, acariciándome el pelo, me preguntaba sobre mi vida escolar, si tenía amigos y (sonriendo con cara de pillo) alguna amiguita. Al principio, le decía la verdad. Por ejemplo, cómo se interrumpía de repente el jaleo cuando entraba en clase, cómo me observaban mis compañeros entre risitas viéndome escalar a mi asiento —algunos hasta me imitaban ante la mesa del maestro meneando el culo—. Le confesaba que me dolía que se rieran de mí, que aquello era peor durante el recreo y que aunque las niñas no aprobaban que me hicieran maldades, tampoco movían un dedo para impedirlo. Mi padre dejaba de acariciarme el pelo. Miraba fijamente el parqué y apretaba los puños con fuerza. A veces, hasta lloraba ahogando sus gemidos. Entendí entonces que se debía a todo aquello que le contaba, y lo que yo no quería era apenarlo. Si había alguien, aparte de Mami, a quien me hubiera gustado ver reír a carcajadas a todas horas del día y de la noche, ese era sin duda mi padre. Por ello dejé de contarle mis desventuras. Cuando me preguntaba cómo me iba en el cole, le contestaba con jovialidad que la situación había mejorado mucho, que obtenía buenas notas, que mis compañeros, que se habían vuelto amables, me habían votado por unanimidad como delegado de curso, y hasta que tenía una amiguita que se llamaba Alice. Y mi padre, al que no se le ocurría pensar que le estaba soltando una trola, me apretaba contra él y me susurraba: «¿Ves? Todo acaba arreglándose». Se sentía aliviado. Y yo, que solo pretendía que siguiera así, le mentía sin parar.

Luego mi padre dejó de visitarme. A partir de mis doce años, sus ausencias empezaron a prolongarse hasta que lo perdí de vista. Una mañana, a los quince años, recibí una carta sellada en Camboya; cinco páginas rellenadas con pulso febril. Mi padre me anunciaba que la situación con Brigitte (mi progenitora) se había envenenado hasta tal punto que ya no había vuelta atrás posible, que mi hermano y mi hermana habían optado por ponerse del lado de su madre, y que la convivencia se había convertido en un infierno en el 145 de la avenida de Les Ternes. Algunos pasajes estaban salpicados de lágrimas. Mi padre me confesaba que me echaba de menos, pero que se había visto obligado, muy a su pesar, a elegir entre el exilio y el drama, y que, por tanto, había preferido tomar el primer avión para Phnom Penh, llevando, por todo equipaje, algo de ropa, sus diplomas de topógrafo y una foto de nosotros dos tomada en la escalinata del Sagrado Corazón. Al final de la carta me pedía perdón por no haber sido un padre lo bastante valiente para tenerme en casa y lamentaba el daño que me había hecho con ello. No puso remite en el sobre; me sentí doblemente triste al no poder contestarle que lo quería con todas mis ganas y que no le guardaba el menor rencor.

Con el tiempo sus cartas se fueron haciendo menos largas y más positivas. Me hablaba de sus peregrinaciones como topógrafo por el país de los templos de Angkor y de los elefantes domésticos, de los bonitos encuentros que jalonaban sus viajes, de los proyectos que iba haciendo… Un día, me mandó una postal de Bangkok, donde acababa de instalarse, con este poema:

Convierte tus heridas en amapolas

y tus sueños en oasis floridos,

no existe triunfo más hermoso

que el de sobrevivir a la desgracia.

Junto a la postal, una foto en la que se le veía relajado sobre una roca, muy cerca de una cascada, abrazando por la cintura a una sublime tailandesa.

En el reverso de la foto, esta frase escrita ahora con trazo firme: «He hallado el amor y esta vez no lo voy a dejar escapar».

Esa fue la última señal de vida que tuve de mi padre.

3

Mi felicidad es modesta.

Lo poco que tengo me alcanza y me sobra, espero obtener lo que echo de menos, y si no lo consigo, tengo al menos la excusa de haberlo deseado… Eso era lo que me repetía cada mañana tras despertar, mirándome al espejo mientras me peinaba. Me echaba el pelo a un lado, ajustaba el mechón de modo que camuflara la pequeña protuberancia de mi frente y, tras hacer un guiño a mi reflejo, me remangaba la camisa para afrontar el día con brío. Con la salvedad de que esas teorías exaltantes solo se sostienen cuando uno se levanta temprano con la combatividad del proletario militante. En cambio, cuando uno abre los ojos tras habérsele pegado las sábanas y se percata de que no tiene por delante ningún programa ni proyecto no es posible sonreír ni mirarse al espejo…

Mientras remuevo la cucharilla en mi taza de café pienso en Flo, en la tienda, en los clientes a quienes ayudaba a elegir entre dos marcas de zapatos y que se prestaban con gusto a mis sugerencias como si fuera el propio fabricante. Voy a echar mucho de menos ese tipo de vida… Ahora que lo pienso, debí defender mi pellejo con más convicción en vez de dar por buenas las patochadas de Edwin. No estaría ahora dando vueltas a la cucharilla en mi café solo, y así verlo todo igual de negro.

—¡Nestor! —me llama mi abuela desde su habitación.

—Voy, Mami.

Le llevo su desayuno, que toma en la cama desde hace varios meses debido a sus mareos, y le doy un beso en la frente.

—¿Has dormido bien, Mami?

—¿Dónde está mi almohada?

—Ahí, en el suelo. Se te ha debido de caer.

—¿Es que no trabajas hoy?

—Mi jefe me ha gastado la putada de largarme. Pero no te preocupes, todavía no estoy para el arrastre.

—¿De dónde sacas ese lenguaje?

—Es el de la gente con la que trato a diario, Mami.

—Pues quiero que hables con corrección, como te he enseñado a hacerlo.

—Me tomarían por un payaso.

Bendita Mami… Apenas recobra una pizca de lucidez, vuelve a ser la superniñera de mi infancia, pendiente de la menor desviación de conducta para ponerme en mi sitio.

La ayudo a colocarse la almohada.

—¿Estás bien así, Mami?

Asiente con la cabeza y moja una galletita en su tazón de leche caliente.

Vuelvo al salón para seguir contemplando mi calle. El cielo está ahora despejado de buena parte de las nubes que lo cubrían la víspera. La escalinata del Sagrado Corazón está atestada de turistas y de peregrinos. Delante del bar con estanco de la esquina, Cholet se ríe a carcajadas de las gracias que está soltando a Diarra, un traficante ocasional. Aunque disimula dándoselas de tonto perdido, no hay nadie más listo que él. Si no encierra al diablo en una botella es por no tomarse la molestia de hacerlo. Y cuando se menea de ese modo apoyándose en sus rodillas, es que está intentando pasar una papa caliente a alguien. Diarra, que lo conoce de sobra, se anda con cuidado, aunque de poco le puede servir porque Cholet es capaz de vender un boleto de tómbola a un enfermo en cuidados paliativos.

Un poco más abajo, en la terraza del café Les Copains d’Alors, Seb y José-la-Tour se ponen mutuamente al loro fumando como carreteros. A José lo llaman La Tour por la altura de sus tacones. Ambos chorizos son adictos a las apuestas hípicas. Antes de que haya pasado una hora se habrán arruinado dejándose las pestañas en la pantalla de plasma colgada más arriba de la barra del bar. Como mucho, aciertan en sus apuestas una de cada cien veces, y entonces hay convidada general para todos los amigachos, de modo que al acabar el día regresan tiesos a sus casas, hayan ganado o perdido.

En la mesa vecina, con las narices metidas en el diario deportivo L’Équipe, Frédo, el venerado Gran Hermano del barrio, espera a su colega André Sotoca, un viejo vividor ya retirado, para resumirle la última jornada de Liga de primera división. Frédo es un futbolero fanático. No se le escapa ninguna transacción, ningún escándalo, ningún error arbitral. Esta mañana se le ve muy abstraído en su lectura. Por su manera de pasarse el dedo por la nariz, se deduce que ha seleccionado un puñado de jugadores para ponerlos a parir.

Intento cavilar sobre cómo rentabilizar el día. ¿Qué hacer? ¿Plantarme en la Oficina de Empleo? Me disuade mi fobia a la administración. No me siento nada a gusto en esos despachos en que se te quedan mirando como si te hubieras perdido un episodio. Además, no es en esos lugares donde un «discapacitado» tiene alguna posibilidad de encontrar un curro. Ya había entregado un montón de currículos, con cartas de recomendación escritas a mano, sin el menor resultado. En cada entrevista de trabajo me prometían llamarme cuando en realidad ya me habían borrado de la lista antes incluso de haberles proporcionado mis datos.

Mami me llama para que recoja la bandeja de su desayuno. Le pregunto si me necesita para algo. Niega con la cabeza y se pone de costado para dormir.

—¿Quieres que vaya a ver si Lucette está disponible?