Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 5 sens éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Un roman ? Peut-être. Un autoportrait, plus sûrement, qui fait suite aux précédents. Je me peins dans des élans, des véhémences, des préférences. J’ai des couleurs pour mes penchants, des crayons rouges pour mes dégoûts.

Depuis l’origine, aux abords de l’école, j’aligne des mots devant les choses. Je me décoiffe devant la beauté. Je tranche dans la langue française. Je confectionne des textes, mes petites écritures, comme des recettes de confiture. Je suis sensible à l’écho des bocaux. J’aime le goût de mandarine de ce que j’imagine. J’entasse des milliers de pages de mes séjours dans les nuages. Aujourd’hui, j’ai envie de faire une photographie du dépôt, de tout ce ramassis, de toiser la hauteur des stocks, de métrer le linéaire littéraire.

Après quoi, j’empaquèterai ma marmaille, ficèlerai la marmelade, cachèterai le glorieux magot. J’hésite entre deux titres sur l’enveloppe. Je garde la main sur

La cicatrice du brave, référence à la chaude pisse de Flaubert. Mais je me laisse tenter par

Fragments d’un sentiment, qui touche aux éclats de balle du journal. Non, ce sera

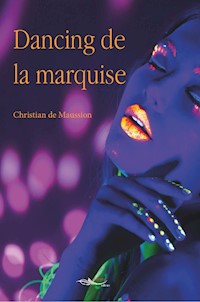

Dancing de la marquise, à cause d’Anna Karina et ses exquises bouderies. Ou bien

Culottes courtes et carottes cuites. On verra.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Christian de Maussion est diplômé d’ESCP Europe. Il cofonda l’Institut Multi-Médias. Il présenta ses premiers travaux littéraires à Théâtre Ouvert en lecture publique à Beaubourg, puis participa à la gazette littéraire Matulu. Il fit paraître des textes dans Le Monde, Le Figaro, Les Echos, La Croix, Libération, les Cahiers de l’Herne (Serres, Weil).

Dancing de la marquise est le sixième ouvrage qu’il publie, le quatrième édité par 5 Sens Editions.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christian de Maussion

Dancing de la marquise

Du même auteur

Fred

5 Sens Editions, 2019

L’Amitié de mes Genoux

5 Sens Editions, 2018

La Cicatrice du Brave

5 Sens Editions, 2017

Ainsi soit Staël

Editions du Bon Albert, 2013

C’est encore loin de Gaulle ?

Editions du Bon Albert, 2002

Cahier de L’Herne Simone Weil

Editions de L’Herne 2014

Cahier de L’Herne Michel Serres

Editions de L’Herne, 2010

Blog A la diable

alladiable.blogspot.com, 2008-2020

Aux sept lecteurs

« Il y a deux sortes de livres : les bons qui ne se vendent pas en général et les autres qui se vengent comme ils peuvent »

Jean Paulhan

« La culture, c’est la règle; l’art, c’est l’exception »

Jean-Luc Godard (Je vous salue Sarajevo, 1993)

Au bar Lichfield de l’hôtel Astoria, la vodka Beluga ragaillardit la chair, ranime l’esprit. Du sofa, on voit la Moïka. C’est un affluent, un lieutenant influent de la Néva. Elle tournicote, rumine une attente, puis se jette dans le fleuve blanc.

Rien n’est triste, place des décembristes. La neige enlise, alcoolise les grands ciels rouges, enfièvre les joues. La barmaid époussète le comptoir. Une grande fille nue court dans le métro désert. Le serveur est à hauteur du postérieur du poster. On boit comme on se parle à soi.

La maison de Nabokov est à une portée de pierres de là, rue Malaya Morskaya. J’ai lu Lolita. C’est un livre d’eau fraîche, le récit d’une errance, un goût de vodka brut sur les lèvres. J’ai ressenti la liberté et la pureté.

L’orthodoxie apprécie la vie, laisse aux protestants le lent ressentiment. Elle abandonne la morale à sa dégringolade infernale. Elle évite le bon ton, ne touche pas aux rogatons.

Derrière le bosquet blanc et noir de la place des arts, le Musée Russe accueille les gosses des autocars, abreuve de mémoire des classes entières d’écoliers à veste réglementaire. Il enseigne la beauté, l’histoire d’un peuple venu de quelque part, les corps meurtris qui saignent de la patrie.

L’icône mystique est un idiome patriotique. Il est privilégié des hommes de la Baltique. Dans un angle mort du palais, je débusque un cliché volé, des bouts de Pétersbourg, photographiés comme des condamnés en joue. Boris Smelov est un iconographe argentique. La légende précise qu’il se réfère à Barthes.

Mais les musées ne m’amusent qu’à moitié. Imagine-t-on un texte composite qui juxtaposerait une phrase de Balzac, des bribes de Proust, quelques fragments de Chateaubriand, trois mots de Rousseau, des miettes de Gracq et des confettis de Céline ?

Dehors, les gosses se fichent de la neige. On les tanne de Poutine. J’achète le ticheurte du despote. La stratégie nationale s’exhibe sur un poitrail. Il fait un froid de gueux. Le marchand ambulant me parle de Depardieu. Les sableuses sont des machines heureuses. Il fait moins vingt-trois dans la cité ; les véhicules sont les rois de la chaussée. J’ai le respect des somptuosités.

Bar Casanova, je songe à Hugo, à regarder une mer allusive, l’île d’Ischia à l’extrême bout des eaux : « L’horizon souligne l’infini. »

J’ose l’instant, l’éternité à petites doses. Je m’accoude au parapet, à côté du vide. Je vois la joie désaccordée d’une lumière de janvier. J’observe les dorures, les marbrures d’un visage de vieillard. J’humecte une lèvre d’une gorgée de tassoni. Je lis Antonioni. « Ce n’est pas l’argent qui me manque, mais sa signification. »

Napoli. Ici, je mets les points sur les i d’Italie. Des soleils de gouaille drapent un ciel de voyelles. Sentir m’interdit de mentir. Je fais gaffe au golfe. Il y a une musique qui est une Chine à elle seule, qui éclipse ses voisines sales. Bach. Back to Bach. Toccata.

J’aime l’Italie, vulgaire et bien élevée, pleine de chair et de gaieté. Via Toledo, tous les tailleurs s’appellent Fusaro. Antonio ou Luigi. Via Parco Margherita, on dégringole sur les dalles, on effleure d’ocres demeures à sublimes balcons comme des quilles de bowling. Chez Calabrese, j’endosse une pelisse chamarrée. De Fromentin, j’apprécie les dessins, la magie des matins. Il écrit sous la dictée d’une fée. Je partage l’émotion d’Eugène : « Une tendresse pour le vrai, une cordialité pour le réel. »

La grandeur est une denrée périssable. Son souvenir implique une nostalgie. C’est un songe ému qui sauve des menus mensonges. J’ai besoin d’une vraie nature, d’une dose de Ramuz, d’un livre qui ose une aventure.

La grandeur colore une maigreur, rafistole une petite beauté en splendeur. Nous collectionnons les candidats comme des petits soldats. Les rescapés d’une disette font causette. Nous avons perdu les pédales, jadis un général de Gaulle.

Flaubert publie Le Candidat, en fin de vie, regard théâtral sur la vulgarité électorale. Flop cuisant. Candide veut dire blanc, indeed. Le visage pâle du candidat somme les couleurs du spectre intégral. Il exprime une versatilité. Je blâme le candidat d’être blême. Ils sont en lice parce qu’ils sont lisses.

Notre année est scandée du pas cadencé des aspirants, des postulants à l’art de gouverner. De Gaulle cite Hegel : « Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. »

La grandeur est un songe qui fortifie l’orgueil créateur. De Gaulle sait les ressorts de la mascarade, d’une gaudriole à têtes de mort. Je souhaite que la valetaille se désengage de la bataille. J’aimerais qu’une certaine bleusaille débarrasse le plancher. Je mendie des restes de beaux gestes, des rudiments du bel idiome gaullien.

À ma connaissance, un seul grand fêlé domine la scène endiablée : l’immodeste Villepin, mousquetaire de la France. J’ai lu ses Mémoires de paix pour temps de guerre (Grasset, 2016). Il colle au sillage du grand Charles. Au-delà d’une fière allure, on observe une stature. Pareille vertu ne court pas les rues. Ramuz, l’écrivain vaudois, de Gaulle, le sublime soldat, Flaubert, le moine littéraire, Villepin, le plus zinzin des politiciens. Voilà comment s’échapper d’un scrutin carcéral. Les trois premiers paradent en Pléiade. Je considère les primaires comme très secondaires.

Voir la peau, les os, l’écorce d’un torse. Ne rien voir. Bander sa mémoire. L’arbre se délabre. La neige est une cendre d’hiver. Il y a une cataracte de mots, cinq filles comme des bougies, entre la vie et la mort. C’est au Vieux-Colombier, un jour de février, Lagarce aurait soixante années bien tapées. Artaud a tailladé les souvenirs, les accoudoirs du théâtre. Ici, on joue la comédie. On applaudit des mains, Antonin. On écoute une langue française, on ose.

Une émotion dégouline des tympans. Une phrase est une vague. Une autre phrase, une autre vague. La terre est nue jusqu’au reflux. Des vagues viennent en éclaireurs, un peu toujours les mêmes, avec ardeur. Une vague affectueuse qui mordille les chevilles, les cheveux des filles. Une vague écumeuse qui creuse, érode et ressasse une attente. Une vague rieuse et mystérieuse. L’écriture de Lagarce est une continuelle rature, un incessant battement d’essuie-glace.

En haut, un homme sur le carreau. À son retour de guerre, de colère avec un père, les filles l’ont hissé dans sa chambre de misère. Lagarce écrit son acte de foi, en connaissance d’une loi, en fin de sida. Il est mort déjà. Il rédige son enterrement. Il est dans sa maison, une chambre froide, une cache d’enfant. Les filles d’en bas pensent à l’au-delà, au train-train du tralala. Lagarce est un jeune frère, un garçon téméraire qui revient périr en sa contrée première. Avec un baluchon sur le dos, une vie de patachon, une vie d’histrion, et des gnons, couturé de partout jusqu’au menton. Les filles, à tous âges, l’ont attendu comme des mouettes sur la plage. Ont guetté les nuages. Lagarce taille les mots des funérailles. Il imagine les filles, cabossées par l’immobilité, meurtries par la stérilité des rêves, infidèles au chagrin sacrificiel, traîtresses d’une monotone tristesse. La péripétie de Lagarce est « une blague de la vie ». Aux infirmières de l’attente coutumière, le garçon, l’homme d’écriture donne à la deuxième des sœurs les mots justes, sa version la plus pure : « Vous devriez m’aider. »

Lagarce suit Koltès, s’efface, torse et faciès, dernière pelletée, travail bien fait. Il mord la poussière à l’âge où Macron se proclame Jupiter. La vie de selfie ne suffit pas au style de poésie. À la Comédie Française, Lagarce est dans sa maison, cerclé de ses filles comparses. On ne réveille, ni les morts, ni l’enfant qui dort. C’est un vrai dieu, invisible aux yeux. Il a figure de prière dans le souvenir des pleureuses. Il a vu le soleil. On songe au Malentendu de Camus, à ce genre de crime sur les lieux d’une chair identitaire, d’une mémoire de canine.

Charles Juliet. Je lis des bribes de cahier. Je feuillette. Il cite Colette : « J’appartiens au pays que j’ai quitté. » Inutile de tourner autour du pot, de chercher midi à quatorze heures. Voilà le sujet. Une cataracte de mots, un acte fleuve en écho. Clotilde de Bayser est la Mère du jeune frère. Elle règne en duègne, immense comédienne. Les trois sœurs sont un bonheur de fraîcheur, de vivacité, de féminité enjouée. Rebecca Marder, La Plus Jeune, tient la dragée haute aux aînées tutélaires, éblouissante de furie, de sauvage gaminerie. Jennifer Decker m’a soufflé. « Tu vas nous revenir du bal avec ta robe rouge de travers et tu nous feras un enfant. » Sa liberté de rockeuse, sa spontanéité de loubarde évoquent un coquelicot de sentier, une fille simple, au vent voyou d’une jeunesse égarée. Les cinq actrices, gueuses, saintes ou garces, auraient mérité un cinquième rappel, une ovation plus soudaine de la salle nationale.

Melancholia, c’était le titre de Sartre. Un beau titre. Dans son petit bureau de la rue Bonaparte, il désignait une gravure, la reproduction d’une toile de Dürer. Gaston ne mange pas de ce pain-là. Il impose à Sartre l’inutile Nausée. Sartre se conforme au diktat Gallimard, retouche l’ouvrage, biffe des bouts de pornographie. C’est son premier livre publié. Il est satisfait de pouvoir garder l’épigraphe, la citation de Céline : « C’est un garçon sans importance collective, c’est tout juste un individu » (L’Eglise, 1933).

La sortie du méchant bouquin révèle en Roquentin un pedigree célinien. À l’époque, Staline goûte la prose de Destouches. Le Voyage au bout de la Nuit est le livre de chevet de Joseph Djougachvili.

Sartre a l’âge du Christ en croix. « Dans les églises, à la clarté des cierges, un homme boit du vin, devant des femmes à genoux » (Folio, pages 66/67). La machine est lancée. Cau, son secrétaire, prix Goncourt en sa jeunesse de gauche, pestiféré en sa vieillesse de droite, fignole un saisissant portrait du Prix Nobel réfractaire. Il peint un homme bien : « Au fond, le cœur, un cœur immense lui était monté à la tête » (Croquis de Mémoire, 1985).

Je grelotte dans le petit bois du Ranelagh. Je ne veux pas rater la conférencière du musée. Corot, avant Sartre, se décoiffe devant la peinture de Dürer. Les pinceaux de Corot lui font écho en sa boudeuse Melancholia. Je suis content que le musée Marmottan l’ait rapatriée de Copenhague.

Colette aimait le mot presbytère. Tournier habitait ce genre de demeure où l’on meurt. Son jardin de curé laissait à Tournier le soin d’errer, d’être un roi à l’étroit. J’ai le souvenir d’une littérature de célibataire, un peu scoute et culottes courtes. J’ai le sentiment d’une prose un peu perverse. À dire vrai, j’ai la sensation d’un crayonné qui troue le papier. Tournier dessine des majuscules au dos des mots frivoles. C’est un artiste germanophile. De lui, je tiens que Deleuze nageait incertain, à contre penchant des vagues, la tête hors de l’eau, de manière ostentatoire, fuyant l’élément.

J’ai lu Vendredi à cause de beaucoup de bruit. À quoi bon nier Tournier. Il s’est entiché du vieux Flaubert. Il affectionnait Félicité. Pour pareille amitié, il est acquitté.

On s’égare dans des chemins bavards. On promène une mauvaise mine dans des impasses de magazine. On s’intoxique de petite politique.

Il est des hommes, plus grands qu’eux-mêmes, qui héritent de l’exact patronyme : Chateaubriand, Racine. Ils sont au fondement d’un vivre ensemble impérissable.

Je sors du Vieux-Colombier, où Artaud, le Mômo, hallucine encore la scène. Racine aujourd’hui ressuscite un vertige, un sentiment d’abîme, illumine une histoire racontée par des corps. Il a l’âge du Christ en croix. Il écrit sa turquerie, incorpore l’amour, le pouvoir et la mort à sa fatale songerie. Aux tourments d’une sultane ottomane, il mêle l’éclat splendide d’une rigueur alexandrine.

Gracq a fui l’oflag de Silésie. Il vit la guerre et l’imaginaire. À trente-trois ans, à la gare d’Angers, il s’émeut de Bajazet. Il fixe le sanglant récit au ciel étoilé de ses Préférences (José Corti, 1951) : « Bajazet est sans doute la plus pure des tragédies de Racine. »

Quand on est un peu vieux, qui plus est dur d’oreille, on aime voisiner les premières loges, frôler au plus près le texte des lèvres, s’asseoir à la source d’une souveraine beauté. Au quatrième rang, je suis calé devant l’absence du sultan, à bout portant des confidences, d’un soleil qui rutile, qui figure un sérail. Amurat étend son ordre à ne pas être là. On ne voit que sa loi. Il n’a d’autre corps qu’une obsédante odeur de mort, que la venimeuse passion d’un pouvoir exercé, que la jouissance perverse d’une vengeresse cruauté. Dieu n’a pas d’yeux.

La scène entière est blanche du sang caché, maculé dans les arrière-pensées d’un opaque gynécée. Un bataillon d’escarpins évoque Amurat, reproduit l’assaut babylonien. La parade fétichiste signe un ouvrage d’artiste. Le texte est rythmé de mille pieds invisibles.

J’écoute l’idiome racinien comme un homme, auprès des siens, se recueille. Dans ce labyrinthe byzantin, je sais d’instinct à qui j’appartiens. Je m’agenouille devant la dépouille. J’égrène un chapelet à la gloire d’une sonorité. La beauté n’octroie qu’une vérité, justifie seule d’être né. En revanche, elle ne souffre pas la moindre faute de majesté. Au renégat, elle ne pardonne pas.

Le lieu cloîtré du gynécée est piqueté de souliers secrets et de hautes armoires domestiquées. La pièce est un espace de sensations traîtresses, irrespirable comme un destin inexorable. La tragédie de Racine mène aux ultimes lacets d’une meurtrière bottine. La rivale Atalide suffoque sa passion jusqu’à la strangulation finale. Rebecca Marder est une comédienne fière, sublime de caractère. C’est une amoureuse fiévreuse, lumineuse dans sa pureté d’origine. L’admirable pensionnaire du Théâtre-Français prête au texte une jeunesse endiablée. Elle côtoie sans rougir les prouesses de Clotilde de Bayser (Roxane) et Denis Podalydès (Acomat).

Dans la rue, vers le Lutetia, les vitrines réfléchissent nos bobines. J’ai le haut d’une joue mouillé. À la sortie, je sais qui je suis. C’est drôle. J’ai l’air égaré mais je me suis retrouvé. Racine chuchote à mon oreille le secret d’une identité. Je revendique la langue française comme seule et unique patrie. Ailleurs, je me trimbale en terre étrangère. Les panneaux de bureau de vote affichent un casting. Dans l’isoloir, l’absence de bulletins Racine se fait sentir. Je me terre dans une colère. Je voile mon choix d’un rideau noir.

La mort de Jean-Christophe Averty est une blague des claviers Azerty. C’était un imagier incendiaire, un artificier de la beauté convulsive. La télévision de jadis était exécutée par de vrais artistes. C’était le temps de l’ORTF. La direction appartenait à ses chefs gaullistes, la création était confiée à ses réalisateurs communistes. Pas d’autre choix qu’une seule chaîne d’État, certes, mais avec de grands soldats superbes. La télévision de papa était filmée sous la dictée d’hommes de vision. Beckett, Adamov ou Ionesco figuraient au programme de prime time.

J’étais en culottes courtes. Je me souviens des Raisins Verts, l’émission de variétés déjantée qui déclarait la guerre à l’ennui des chaumières. L’art fêlé d’Averty visait le fou rire des familles. Un bébé de couleur violette était débité à la moulinette. Averty était un dandy, un esthète du sacrifice aztèque. Un zézaiement délicieux commentait le délictueux spectacle. Ce strabisme de la diction exerçait une ravageuse séduction.

Averty était un coloriste du noir et blanc, un aventurier de l’image truquée, le poète inspiré d’une 3D pas encore née. Sa photographie était nourrie de textes de fantaisie, des facéties d’Alfred Jarry. À vrai dire, l’image numérique vient du Collège de Pataphysique. Averty était un pyromane de l’image. Il travaillait les pixels de manière insurrectionnelle. Il illustra Roussel et Cocteau, Gracq et Shakespeare, Apollinaire et Prévert, Picasso et Richaud. Averty a diverti le bourgeois, travesti, perverti le bon goût, sa routine et sa mélancolie. Trop grande gueule pour faire école, il meurt aujourd’hui pour notre malheur. J’avais de la chance d’avoir dix ans dans les années soixante.

Dans l’avion qui griffe le ciel d’Atlantique, je lis Maison Jaune. À trente-trois ans, on est mort ou père de famille. Ce qui est la même chose, plutôt deux fois qu’une.

En route pour l’Amérique, j’ai rencontré Dominique de Roux dans ce drôle d’oiseau corridor. Un long bruit d’étoffe venait des réacteurs. D’autorité, j’ai décidé pour l’urgence : livre d’honneur. « Ce qu’il me fallait écrire là, c’est précisément le testament de ma jeunesse : l’écriture noire et blanche. »

Arrivée à l’âge des couleurs, des livres peinturlurés qu’on jette à poignées, la littérature s’est enlaidie du cliquetis de ses bracelets. L’écriture noire et blanche, sous-titrée dans la langue d’avant siècle, se nomme encore cinéma muet. Elle laisse les restes et fioritures, je veux dire le parlant, aux assemblées de non-voyants. Car la couleur des origines, c’est la lumière de ciel par la fenêtre. D’où vient le luxe. Et les ombres s’y dessinent à plaisir.

Chienne de lecture que celle de Maison Jaune, émaillée d’images de passe qui en filtrent l’accès. Aux premiers jours, la liberté est indémêlable de sa grande sœur, la fatalité. Toujours ensemble, ces deux-là s’entendent comme larrons en foire, nous trompant à l’excès derrière des masques de loups.

Pour arracher le vocabulaire, il faut un retour aux sources. L’auteur de Maison Jaune est un bandit de grands chemins qui taraude la terre, couleur d’emballage, et chaparde les souvenirs aux branches, de ses poignets veinés d’encre.

Dominique de Roux rôde sur les lieux d’un crime, sur les traces d’une jeunesse de sang. À la lettre, il écrit un livre de bras d’honneur. À mesure des chapitres, à mesure des cassures, les cercles s’amenuisent sans jamais neutraliser la proie du temps qui passe.

L’écriture est celle d’un grand brûlé. Trouée comme un damier. Avec des taches de soleil sur le parquet des mots, couleur de missel. L’écriture grince pareille au bois de marqueterie, dans un cri d’os qu’on esquinte mais qui ne fléchit pas. Ce livre fait figure de débarras splendide, où vieillissent des pans de joie, où rutilent à peine déballée des fiancées mortes : « La mer, le soleil, les marées de fleurs et d’oranges, la Sicile merveilleuse. On fait tant de bicyclette, de tours en barque, de batailles de pamplemousses, et tout est si beau que je voudrais que vous voyiez. »

Il entasse les cartes postales anonymes, New York et Wilhelmine, les maîtres Gombrowicz et Pound, les petits aussi, emmêlés dans leurs chaînes. Autant de paragraphes qui se querellent dans un embrouillamini de roi. Il y a plusieurs images par seconde qui se chevauchent. Et à la fin du livre, histoire de brouiller définitivement les pistes, la pellicule casse une fois pour toutes.

Dans l’avion, un œil dehors, j’avais les mots du poète pour lire le monde, si bas de plafond soit-il : « …détresse que les passants appellent brouillard et qui est l’ivoire réduit à ses nervures… »

Ce petit livre appartient à la tradition noire des recueils de prière, dont les mots se cabrent en faisant signe. Sur les visages, la mort souffle au plus près, leur donnant ce genre de beauté travaillée, si hautement sophistiquée.

Je sais un peintre dont les plaies luisent au mur des galeries. À livre ouvert, j’y reconnais l’écriture, ébouriffée d’élégance, de Dominique de Roux. La poésie lacérée de cet homme est faite au couteau. Dans le secret de l’écorchure. Dominique de Roux imprime ses à-coups, joue avec le feu.

La primitivité de plume est signe d’une civilisation de princes. Avec faste et mots de moine. Sur la page, des fragments de dureté précise se détachent comme éboulis de marbre. Dominique de Roux annonce la couleur : « Aristocratie et peuple sont du même bois. Et quand l’aristocratie est vaincue, le peuple est exclu. » Entre-deux, la morale des vainqueurs, gens des bourgs, qui manquent de corps, désespérément. Cette variété-là fait eau de partout, « inflammable pour n’importe quelle connerie ».

De prime abord et jusqu’à mort d’homme, le courage aguerrit les meilleurs et les meilleurs seulement. De Céline, disait-il : « Écrire, ce n’est ni faire carrière ni prolonger ses humanités. Il faut avoir la force, ne servir que sa vision. » Ou le rire de granit des statues de Fulda.

Le type d’Antibes vient des steppes. Il boxe dans l’axe exact du luxe. Château Grimaldi, il gîte à l’étage, hors Picasso. Il taille au couteau les soleils du stade, la féerie d’un tableau d’Uccello. C’est un drap flanqué sur la chaux, une bataille de couleurs, une querelle de soldats, un match de mauvais gars.

Parc des Princes est une toile de Staël, brutale, un uppercut en pleine gueule. Nicolas de Staël von Holstein a peint un feu d’artifice musculaire. Il figure des divinités de chair dans une nuit, méchante comme une teigne.

Il est entré dans la danse par la fulgurance. L’indivision est une précision, une prouesse, un geste de politesse. Il y a le corps cassé d’« un coiffeur » sur le banc de touche extérieur, une reprise de volée, pleine lucarne, jambes parallèles, à moitié comme des ailes.

À la fin de sa vie, Sartre confie : « Il y a dans l’espoir même une sorte de nécessité » (L’Espoir maintenant, éditions Verdier, 1980, page 21). Or la gloire d’un quidam absorbe le besoin de croire des hommes. Johnny est une idole qui ne tombe pas du ciel. C’est un fauve aux yeux mauves. Il chante, il danse. C’est un boxeur de ring, rude au mal, dans les cordes vocales. L’artiste est pugiliste. Il compense la désespérance sociale. La star fait croire à l’aurore. Les fidèles de l’arène veulent une vérité charnelle. La ferveur est une demande de bonheur. Au commencement, il y a l’engouement. Les religions jettent des traits d’union, fabriquent des communions, ouvragent du lien social. Les dieux relient les lieux. La divinité assemble les hommes d’une même piété. Elle les joint comme des mains.

Mais les dieux expriment une fatigue. Ils sortent harassés des siècles passés. Ils désertent les consciences. Au for intérieur s’impose un silence extérieur.

L’idole sans ciel occupe une place vacante. L’idole des jeunes s’est substituée au jeûne divin. L’idole dansante est bien vivante, immanente et chantante. Les dieux étaient cachés. L’idole est dévoilée. C’est un corps de rock star. On veut la toucher. C’est une relique de chair. Elle guérit un désespoir, ajourne une mémoire, gomme une mort. Sa promesse sur terre est une ivresse passagère.

Les hommes, pétris d’humus, se destinent à un pathétique terminus, sous des pelletées de terre. La star est un bellâtre qu’on idolâtre. Elle donne aux hommes un songe à rogner, un rêve à aimer. Johnny est un lien social éphémère. Comme on le dit d’une boutique à murs provisoires. L’émotion d’une communion dure le temps de recueillement de la nation. À bout de souffle, la religion passe le flambeau à d’Ormesson.

Mais la gloire se compte en quarts d’heure, à l’école de Warhol. La société produit beaucoup de prophètes bien formatés. Mais cela ne suffit pas. Elle a besoin d’un surcroît de Johnny(s) pour raviver les liens distordus, recoudre le tissu des fraternités déchirées. Il y a le foot et Johnny, le rock et Messi, et puis rien. C’est le vide. On manque d’idoles qui fassent salle comble. Leurs affiches se décollent comme des banderoles dont on se fiche. Les foules se foutent des reines d’un jour. Elles ne sont pas rassasiées. La société, chaque matin, doit veiller à multiplier les pains.

Le lien social éphémère est un leurre communautaire. La machine à produire du sacré fonctionne comme une planche à billets démonétisés. La religion est un grand corps malade. On colmate par des artefacts. On rafistole les vieilles idoles. Bref, la rock star illustre une misère. Faute de mieux. À défaut d’un dieu. Face au vide, Johnny amorce une entraide. C’est le gala des gars du monde. On partage ses photographies comme des fragments d’hostie.

Je me souviens des funérailles moscovites de Vladimir Vyssotski, le chanteur de folie des révoltes de Russie. Plus d’un million d’endeuillés, en ce jour de juillet mille neuf cent quatre-vingt, ont déferlé hagards derrière un corps drapé de noir. À l’époque, la rébellion d’un poète rassemblait une nation, réalisait pour de vrai l’union soviétique.

Sur les Champs-Élysées en habits de Johnny, un visage aux yeux rougis, une trogne de pèlerin transi, trouve les mots, lâche un cri : « Là, on perd quelque chose de gros. »

C’est la liesse, avant la messe de kermesse. Les récitants de la Madeleine manquent de souffle, de fièvre, jamais hors d’haleine. Seul Rondeau, mèche à la Malraux, use de mots à juste écho. Il sauve l’honneur du rocker.

Au café bar du Loir, les paysans tatoués boivent un verre de Jasnières. Mariage au château du fils à monsieur le comte. Les rois d’Amérique ont débarqué dans le patelin, costumés pour la noce et le féroce potlatch.

Au château de l’écriteau, l’herbe est tachetée de tables blanches. On dirait les touches d’un piano. Pétillent les vins, les jeunes filles et les bribes de causerie. On gravit le grand escalier. On jette une tête : l’admirable crucifix de Buraglio, haut dans la géométrie d’ici, beau comme un bonjour d’oiseau.

On dégringole les dalles. Double panneau, fracturé en deux hosties, courbure de cruauté d’un corps ensommeillé. Malherbe : c’est un père, c’est un peintre qui regarde Apolline comme il parle de son fils. La regarder dormir. La dormeuse est une prisonnière proustienne. Sumo des végétaux, le platane cinq fois centenaire ponctue la calligraphie d’une charmille taillée au ciseau. M’arrête un chat camouflé dans l’herbe. Les petits pages du mariage sont vêtus de culottes bouffantes. L’habit écarlate sied à leurs joues rouges. Une musique d’Europe orientale se mêle au vent des conversations familiales.

Malherbe montre ses griffes, ses beaux pinceaux à vif. La luciole des chevilles éblouit la toile sans éveiller la crainte, le visage enlisé dans un si long songe. La dormeuse se meut, s’abîme comme une souche, prieuse fervente, qui sait le paradis gardé par les anges. La dormeuse habite le sommeil, se sent des ailes et chez elle.

Elle dort sans art : d’après nature, sans un mot, comme une enfant. Apolline est morte au regard. Elle pose en paix, vit dans l’aise de ses cils ajustés. Tache d’or qui fait torche. Basket et coquelicot ensauvagent le carré noir de l’endormie. C’est un mouchoir d’abat-jour, une histoire de store, un rideau de peinture.