9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wenn das Traumhaus kein Glück bringt: Der große Familienroman der Bestsellerautorin Boston, USA: Schauplatz einer einzigartigen Geschwisterliebe und des Aufstiegs und Falls einer Familie. Ann Patchett wurde für ihren Roman für den Pulitzer-Preis nominiert. Geld macht nicht glücklich. Das muss der Immobilienmakler Cyril feststellen, als ihn seine Frau verlässt, weil sie den Luxus im Holländerhaus nicht aushält. Und auch sonst ist der Familie das Glück nicht gerade hold: Als Cyril stirbt, wirft seine neue Frau ihre Stiefkinder Danny und Maeve kurzerhand aus dem Haus. Das lässt beide zeitlebens nicht los: Sie kehren immer wieder zurück an den Ort ihrer Kindheit. »Ich würde auch Ann Patchetts Einkaufsliste lesen!« Jojo Moyes Nur wenigen Autoren gelingt es wie Ann Patchett, die wirklich schweren Themen anzusprechen - Ihr wunderbarer leichthändiger Erzählstil ermöglicht Empathie ohne Pathos. Fast nebenbei zeichnet sie dabei ein Bild der sich wandelnden amerikanischen Gesellschaft und stellt die Frage, ob der American Dream noch Realität ist. Ein Roman über Schuld, Sühne, Vergebung und Heimat. Quicklebendig, witzig und tieftraurig zugleich

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.berlinverlag.de

Deutsch von Ulrike Thiesmeyer

Dieses Buch ist für Patrick Ryan.

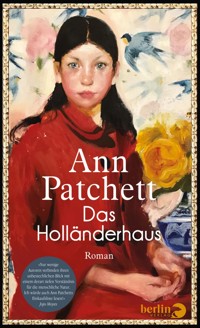

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel The Dutch House bei HarperCollins, New York© 2019 Ann Patchett© für die deutschsprachige Ausgabe:Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München / Berlin 2020Covergestaltung: zero-media.net, München nach einem Entwurf von Emma EwbankCovermotiv: Gemälde »Maeve« von Noah Saterstrom; FinePic®, München; Shutterstock.com

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalt

Cover & Impressum

Erster Teil

1

2

3

4

5

6

7

Zweiter Teil

8

9

10

11

12

13

14

15

Dritter Teil

16

17

18

19

20

Erster Teil

1

Als unser Vater Andrea zum ersten Mal ins Holländerhaus mitbrachte, kam unsere Haushälterin Sandy ins Zimmer meiner Schwester und schickte uns nach unten. »Euer Vater möchte euch eine Freundin vorstellen.«

»Eine Freundin von der Arbeit?«, fragte Maeve. Da sie schon älter war, hatte sie eine komplexere Auffassung von Freundschaft.

Sandy dachte kurz nach. »Ich würde sagen, nein. Wo steckt dein Bruder?«

»Fensterbank«, sagte Maeve.

Sandy musste die Vorhänge öffnen, um mich zu finden. »Warum ziehst du die Vorhänge zu?«

Ich las gerade. »Wegen der Privatsphäre«, sagte ich, obwohl ich mit meinen acht Jahren von Privatsphäre noch keinen rechten Begriff hatte. Aber mir gefiel das Wort, und ich igelte mich gern hinter den Vorhängen ein.

Was die Besucherin anging, das war ein Rätsel. Unser Vater hatte keine Freunde, jedenfalls nicht die Sorte, die an einem Samstagnachmittag bei uns vorbeikäme. Ich verließ mein Versteck und ging bis zum Treppenabsatz, um mich dort flach auf den Teppich zu legen. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich aus dieser Position, wenn ich zwischen Treppenpfosten und erstem Baluster hindurchlugte, einen Blick ins Wohnzimmer erhaschen konnte. Dort vor dem Kamin stand unser Vater, mit einer Frau, und ihrer Haltung nach betrachteten sie anscheinend gerade die Porträts von Mr und Mrs VanHoebeek. Ich stand wieder auf und kehrte ins Zimmer meiner Schwester zurück, um über meine Beobachtung Bericht zu erstatten.

»Irgendeine Frau«, sagte ich zu Maeve. Aber das wussten wir schon von Sandy.

Sandy frage, ob ich mir die Zähne geputzt hätte, womit sie meinte, ob ich sie an jenem Morgen geputzt hatte. Kein Mensch putzte sich schließlich um vier Uhr nachmittags die Zähne. Sandy musste an dem Tag alles allein erledigen, weil Jocelyn samstags freihatte. Sandy hatte also Feuer im Kamin gemacht, die Tür geöffnet und etwas zu trinken angeboten, und jetzt war sie auch noch für meine Zähne zuständig. Sandy hatte immer montags frei. Sonntags kamen Sandy und Jocelyn beide nicht, weil mein Vater der Auffassung war, dass man von niemandem verlangen sollte, sonntags zu arbeiten.

»Ja«, sagte ich, weil ich das vermutlich getan hatte.

»Putz sie noch einmal«, sagte sie. »Und du bürste dir die Haare durch.«

Letztere Aufforderung galt meiner Schwester mit ihrem langen schwarzen Haar, das sehr dick war, dick wie zehn Pferdeschweife. Sie konnte es noch so lange bürsten, es sah nie wirklich ordentlich aus.

Als Sandy uns für einigermaßen präsentabel hielt, gingen Maeve und ich nach unten ins Erdgeschoss und blieben unter dem breiten Torbogen der Eingangshalle stehen, um von dort aus unseren Vater und Andrea zu beobachten, die weiter die VanHoebeeks betrachteten. Sie bemerkten uns entweder nicht oder nahmen uns vielleicht bewusst nicht zur Kenntnis – schwer zu sagen –, deshalb warteten wir erst mal ab. Maeve und ich verstanden uns darauf, im Haus möglichst leise zu sein. Das hatten wir uns angewöhnt, um unseren Vater nicht zu verärgern; obwohl es ihn noch weit mehr verärgerte, wenn er das Gefühl hatte, dass wir uns an ihn heranschlichen. Er trug seinen blauen Anzug. Sonst trug er samstags nie Anzüge. Zum ersten Mal konnte ich sehen, dass sein Haar am Hinterkopf grau wurde. Er war ein hochgewachsener Mann, und neben Andrea wirkte er noch größer.

»Das muss ein Trost sein, sie bei dir zu haben«, sagte Andrea, nicht über seine Kinder, sondern über seine Gemälde. Mr und Mrs VanHoebeek, die ich nur unter dieser Bezeichnung kannte, ohne Vornamen, waren auf den Porträts schon alt, aber noch nicht uralt. Beide waren ganz in Schwarz gekleidet und in sehr aufrechter, förmlicher Haltung dargestellt, die von vergangenen Zeiten kündete. Selbst in ihren getrennten Bilderrahmen wirkten sie derart zusammen, derart verheiratet, dass ich immer den Verdacht hatte, es könnte sich um ein großes Bild gehandelt haben, das von irgendwem entzweigeschnitten worden war. Andrea hatte den Kopf zurückgelegt, um diese beiden listig wirkenden Augenpaare zu studieren, die einem Jungen stets mit Missbilligung durch den Raum zu folgen schienen, egal, auf welches Sofa er sich setzen wollte. Maeve pikste mich mit dem Finger in die Rippen, um mir einen Aufschrei zu entlocken, aber ich beherrschte mich. Wir waren Andrea noch nicht vorgestellt worden, die von hinten klein und adrett wirkte, in ihrem gegürteten Kleid und dem dunklen Hütchen, kaum größer als ein Unterteller, das auf einer blonden Hochsteckfrisur festgepinnt war. Da ich bei Nonnen in die Schule ging, wusste ich, dass es sich nicht gehörte, einen Gast durch Gelächter in Verlegenheit zu bringen. Woher sollte Andrea auch wissen, dass die Leute auf den Porträts zum Hausinventar gehört hatten, dass alles hier im Haus Teil des Inventars war.

Die VanHoebeeks im Wohnzimmer waren die Hauptattraktion, lebensgroße Darstellungen zweier von den Jahren abgenutzter Menschen, deren strenge, reizlose Gesichter mit holländischer Genauigkeit und einem unverkennbar holländischen Begriff des Lichts wiedergegeben waren, doch es gab außerdem Dutzende kleinerer Porträts auf allen Etagen – ihre Kinder in den Fluren, ihre Vorfahren in den Schlafzimmern und überall dazwischen namenlose Personen, die sie bewundert hatten. Es gab auch ein Porträt von Maeve, im Alter von zehn Jahren, das zwar nicht annähernd so groß war wie die Porträts der VanHoebeeks, aber qualitativ absolut ebenbürtig. Mein Vater hatte per Zug einen berühmten Künstler aus Chicago anreisen lassen. Eigentlich sollte er unsere Mutter malen, doch, angeblich, weil sie nicht gewusst hatte, dass der Maler zu uns kommen und zwei Wochen als Hausgast bleiben sollte, weigerte sie sich, ihm Modell zu sitzen, und so malte er stattdessen Maeve. Nachdem das Porträt fertig und gerahmt war, hängte mein Vater es im Wohnzimmer auf, an der Wand direkt gegenüber von den VanHoebeeks. Maeve sagte gern, dass sie dort gelernt hätte, andere Leute durch ihren Blick zum Wegsehen zu zwingen.

»Danny«, sagte mein Vater, als er sich endlich umdrehte, kein bisschen überrascht, als stünden wir genau dort, wo er uns erwartet hatte. »Komm und sag Mrs Smith Guten Tag.«

Ich werde immer glauben, dass Andrea die Gesichtszüge kurz entgleisten, als sie Maeve und mich sah. Selbst wenn unser Vater uns nicht erwähnt hatte, dürfte sie gewusst haben, dass er Kinder hatte. In Elkins Park gab es niemanden, der über die Vorgänge im Holländerhaus nicht im Bilde war. Vielleicht dachte sie, dass wir oben bleiben würden. Schließlich war sie hergekommen, um sich das Haus anzusehen, nicht die Kinder. Womöglich galt Andreas Gesichtsausdruck aber auch nur Maeve, die mit ihren fünfzehn Jahren und in Turnschuhen bereits einen Kopf größer war als Andrea in ihren hochhackigen Pumps. Als sich abzuzeichnen begann, dass sie alle Mädchen und die meisten Jungen in ihrer Klasse überragen würde, hatte Maeve sich anfänglich krumm gehalten, was unser Vater ihr allerdings nicht durchgehen ließ. Er korrigierte ständig ihre Haltung: Kopf hoch, Schulternzurück. Manchmal hätte man meinen können, sie heiße so. Jahrelang schlug er ihr mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter, wann immer er an ihr vorbeiging, mit der vielleicht nicht ganz beabsichtigten Folge, dass Maeve sich mittlerweile die kerzengerade Haltung eines Soldaten am Hof der Königin angewöhnt hatte, wenn nicht gar die der Königin selbst. Selbst mir war klar, wie einschüchternd sie auf andere wirken konnte: durch ihre Größe, ihre Mähne aus schimmerndem schwarzem Haar, die Art, wie sie ein Gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes von oben herab ansah, ohne den Kopf zu neigen. Ich hingegen war mit acht noch ein beruhigendes Stück kleiner als die Frau, die unser Vater später heiraten sollte. Ich sagte meinen Namen und streckte ihr die Hand entgegen, um ihre kleine Hand zu schütteln, dann folgte Maeve meinem Beispiel. Später hieß es zwar, dass Maeve und Andrea sich von Anfang an nicht grün gewesen seien, aber das stimmt nicht. Maeve benahm sich bei dieser ersten Begegnung höflich und anständig, und sie blieb auch in der Folgezeit höflich und anständig. So lange, bis das nicht mehr möglich war.

»Sehr erfreut«, sagte Maeve, und Andrea erwiderte, dass sie ebenfalls sehr erfreut sei.

Andrea war erfreut. Selbstverständlich. Immerhin hatte sie es seit Jahren darauf angelegt, sich Zutritt in das Haus zu verschaffen und bei meinem Vater unterzuhaken, wenn sie mit ihm die breite Steintreppe hinaufstieg und über die rot geflieste Terrasse schritt. Sie war die erste Frau, die mein Vater mit nach Hause brachte, seit unsere Mutter gegangen war, obwohl Maeve mir später erzählte, dass er eine Zeit lang etwas mit unserem Kindermädchen gehabt hatte, einer jungen Irin namens Fiona.

»Du glaubst, er hat mit Fluffy geschlafen?«, fragte ich sie. Fluffy, so nannten wir Fiona als Kinder, teils, weil ich mich mit der Aussprache von »Fiona« schwertat, teils ihrer sanft gewellten roten Haare wegen, die ihr in einer Art flauschigen Wolke über den Rücken fielen. Von dieser Affäre erfuhr ich auf dieselbe Weise wie von den meisten übrigen Dingen: erst viele Jahre später, in einem vor dem Holländerhaus geparkten Wagen, in dem ich mit meiner Schwester saß.

»Entweder das, oder sie hat mitten in der Nacht sein Zimmer geputzt«, sagte Maeve.

Mein Vater und Fluffy, auf frischer Tat ertappt? Ich schüttelte den Kopf. »Das kann ich mir nicht vorstellen.«

»Du sollst es dir ja auch nicht vorstellen. Mein Gott, Danny, das ist ja widerlich. Wie dem auch sei, während der Fluffy-Zeit warst du praktisch noch ein Baby. Es wundert mich, dass du dich überhaupt noch an sie erinnern kannst.«

Aber Fluffy hatte mich mal mit einem Holzlöffel geschlagen, als ich vier war. Davon zeugt bis heute eine kleine Narbe in Form eines Golfschlägers neben meinem linken Auge – Fluffys Mal, wie Maeve es nannte. Fluffy behauptete, sie hätte am Herd gestanden und einen Topf Apfelmus gekocht, als ich sie am Rock gezogen und damit erschreckt hätte. Sie hätte bloß versucht, mich vor dem Herd in Sicherheit zu bringen, und auf keinen Fall die Absicht gehabt, mich zu schlagen, wobei ich es mir aber irgendwie schwierig vorstelle, ein Kind sozusagen versehentlich mit einem Kochlöffel im Gesicht zu treffen. Interessant war die Geschichte auch nur insofern, als sie meine erste bewusste Erinnerung war – an eine andere Person, an das Holländerhaus oder an mein eigenes Leben. An meine Mutter konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, an Fluffys Löffel aber, der mir seitlich an den Kopf knallte, erinnerte ich mich genau. Ich weiß noch, wie Maeve, die draußen im Flur war, als sie mich schreien hörte, nur so in die Küche gesaust kam, leichtfüßig wie die Rehe, die mit weiten Sprüngen über die Hecke an der Rückseite des Grundstücks hinwegsetzten. Sie stürzte sich auf Fluffy, die dabei gegen den Herd stolperte und den Topf mit kochendem Apfelmus von der blauen Gasflamme riss. Der Topf landete mit einem Knall am Boden, und wegen des in alle Richtungen spritzenden Muses erlitten wir alle kleinere Verbrennungen. Ich musste zum Arzt, um mit sechs Stichen genäht zu werden, Maeves Hand musste verbunden werden, und Fluffy wurde fristlos entlassen, trotz ihrer tränenreichen Beteuerungen, wie leid es ihr tue und dass es nur ein Versehen war, woran ich mich ebenfalls erinnern kann. Sie wollte uns nicht verlassen. Das war die andere Beziehung unseres Vaters, meiner Schwester zufolge, und sie sollte es wohl wissen, denn wenn ich diese Narbe mit vier Jahren erhielt, war sie damals elf.

Wie es sich traf, hatten Fluffys Eltern früher bei den VanHoebeeks gearbeitet, als Chauffeur und als Köchin. Fluffy hatte ihre Kindheit im Holländerhaus verbracht, beziehungsweise in der kleinen Wohnung über der Garage, und so fragte ich mich bei der Erwähnung ihres Namens nach so vielen Jahren unwillkürlich, wohin es sie nach ihrer Kündigung damals wohl verschlagen haben mochte.

Fluffy war die Einzige im Haus, die die VanHoebeeks noch gekannt hatte. Nicht mal mein Vater hatte sie persönlich kennengelernt, obwohl wir auf ihren Stühlen saßen, in ihren Betten schliefen und von ihrem Delfter Porzellan aßen. Die VanHoebeeks waren nicht die Geschichte, aber das Haus war in gewissem Sinne die Geschichte, und es war ihr Haus. Ihr Vermögen hatten sie durch den Großhandel mit Zigaretten gemacht, ein glänzendes Geschäft, in das Mr VanHoebeek mit Glück kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs eingestiegen war. An die Soldaten an der Front wurden großzügig Zigaretten verteilt, zwecks Hebung der Moral, und sie brachten die Angewohnheit mit nach Hause und rauchten fleißig weiter, zumindest in den zehn fetten Jahren nach Kriegsende. Die VanHoebeeks, die von Stunde zu Stunde reicher wurden, gaben außerhalb von Philadelphia einen Hausbau in Auftrag, in einer damals noch vollkommen ländlichen Gegend.

Dass das Haus ein solcher Erfolg wurde, ist möglicherweise dem Architekten zuzuschreiben, wobei ich allerdings, als ich es irgendwann einmal überprüfte, feststellte, dass kein einziges weiteres Beispiel seiner Arbeit existiert. Vielleicht war auch einer dieser verdrießlichen VanHoebeeks eine Art ästhetischer Visionär, oder auch beide, oder das Grundstück inspirierte ein Wunderwerk weit jenseits ihrer eigenen Vorstellungen, oder Amerika wimmelte nach dem Ersten Weltkrieg noch von Handwerkern, die nach inzwischen längst aufgegebenen Maßstäben arbeiteten. Wie auch immer es zugegangen sein mag, das Haus, das die VanHoebeeks schließlich bekamen – das Haus, das später wir bekommen sollten –, stellte eine einzigartige Verbindung von Können und Glück dar. Ich finde keine Erklärung dafür, wie ein dreistöckiges Haus einem sonst von der Größe her genau passend erscheinen kann, und doch war es so. Oder drücken wir es anders aus – es war als Haus völlig überdimensioniert, eine ungeheure und lächerliche Platzverschwendung, aber wir hätten es nicht anders haben wollen. Das Holländerhaus, der Name, unter dem es bekannt wurde, in Elkins Park und Jenkintown und Glenside und sogar in Philadelphia, bezog sich nicht auf den Baustil, sondern auf die Bewohner des Hauses. Im Holländerhaus wohnten diese Holländer mit dem unaussprechbaren Namen. Aus der Ferne betrachtet, von gewissen Aussichtspunkten aus, schien es ein Stückchen über dem Hügel zu schweben, auf dem es errichtet war. Die Fensterscheiben links und rechts der gläsernen Haustür waren so groß wie Schaufenster und wurden von schmiedeeisernen Weinranken an Ort und Stelle gehalten. Die Fenster ließen die Sonne nicht nur ins Hausinnere, sondern warfen ihr Licht gleichzeitig auf den weitläufigen Rasen vorm Haus zurück. Den Stil hätte man vielleicht klassizistisch nennen können, mit einer Schlichtheit der Linien allerdings, die eher an mediterrane oder französische Architektur erinnerte. Die einzigen erkennbar holländischen Elemente waren die Kamine aus alten Delfter Kacheln im Wohnzimmer, in der Bibliothek und im Schlafzimmer der Eheleute, die angeblich aus einem Schloss in Utrecht stammten und an die VanHoebeeks veräußert worden waren, damit ein Prinz seine Spielschulden bezahlen konnte. Die Arbeiten an dem Haus, mitsamt Kaminen, waren 1922 abgeschlossen worden.

»Sie hatten sieben gute Jahre, ehe die Banker aus den Fenstern zu springen begannen«, sagte Maeve und wies unseren Vorgängern damit ihren Platz in der Geschichte zu.

An jenem Tag, als Andrea erstmals bei uns zu Besuch war, hörte ich zum ersten Mal vom Verkauf des Anwesens. Sie folgte unserem Vater in die Eingangshalle und blickte auf den Rasen vorm Haus hinaus.

»Es ist so viel Glas«, sagte Andrea, als würde sie bereits überlegen, wie viel es kosten würde, die Fenster durch eine richtige Mauer zu ersetzen. »Hast du nicht die Sorge, dass Leute reingucken könnten?«

Man konnte nicht nur in das Holländerhaus hineingucken, sondern sogar mitten hindurch. Das Haus war in der Mitte verkürzt, und die tiefe Eingangshalle führte direkt in den Raum, den wir das Observatorium nannten, weil er zum Garten hin mit einer durchgehenden Fensterfront versehen war. Von der Auffahrt aus konnte man seinen Blick die Vordertreppe hinauf, über die Terrasse, durch die Haustür und über den lang gezogenen Marmorfußboden der Eingangshalle in einer Linie bis hin zum Observatorium schweifen lassen, durch dessen Fenster der Flieder zu sehen war, der sich im Garten hinterm Haus selbstvergessen im Wind wiegte.

Unser Vater blickte erst zur Decke und dann zu den Fenstern zu beiden Seiten der Tür, als hätte er darüber noch nie nachgedacht. »Das Haus steht weit genug von der Straße weg«, sagte er. An diesem Nachmittag im Mai bildeten die Linden an der Grundstücksgrenze eine Art dicht belaubte Mauer, und der abschüssige grüne Rasen, auf dem ich mich im Sommer wälzte wie ein junger Hund, war ebenso breit wie tief.

»Aber abends und nachts«, sagte Andrea in besorgtem Tonfall. »Könnte man nicht vielleicht irgendwie Vorhänge anbringen?«

Vorhänge, um den Blick zu versperren, erschienen mir nicht nur unmöglich, sondern obendrein wie die dümmste Idee, die ich je gehört hatte.

»Haben Sie uns abends schon mal gesehen?«, fragte Maeve.

»Du darfst nicht vergessen, wie viel freies Land es hier ringsherum gab, als das Haus erbaut wurde«, sagte unser Vater über Maeves Frage hinweg. »Das Anwesen war mal über zweihundert Morgen groß. Es reichte bis nach Melrose Park.«

»Aber warum haben sie das Land dann verkauft?« Auf einmal leuchtete Andrea ein, wie viel sinniger das Haus ohne andere Häuser ringsherum gewesen wäre. Die Sichtlinie hätte weit über den abschüssigen Rasen hinausreichen sollen, über die Rabatten mit Pfingstrosen und Rosen hinaus. Das Auge sollte ein weites Tal und Flussufer hinunter ungehindert bis in einen Wald schweifen können, sodass das einzige Licht, das die VanHoebeeks oder einer ihrer Gäste erblickten, wenn sie nachts aus dem Fenster des Ballsaals sahen, das Schimmern der Sterne war. Damals gab es hier keine Straße, keine Nachbarn; heute allerdings waren die Straße und das Haus der Buchsbaums, gegenüber auf der anderen Straßenseite, im Winter, wenn die Linden ihr Laub verloren hatten, nicht zu übersehen.

»Geld«, sagte Maeve.

»Geld«, sagte auch unser Vater und nickte. Das lag doch nahe. Das hatte sogar ich als Achtjähriger mir denken können.

»Aber das war ein Fehler«, sagte Andrea, mit einem angespannten Zug um den Mund. »Stell dir nur mal vor, wie wunderschön es hier gewesen sein muss. Wenn du mich fragst, hätten sie das respektieren müssen. Das Haus ist ein Kunstwerk.«

Dann lachte ich doch los, denn so, wie ich Andrea verstand, schien sie damit zu sagen, dass die VanHoebeeks erst sie hätten fragen sollen, ehe sie das Land verkauften. Mein Vater forderte Maeve gereizt auf, mich nach oben zu bringen, als würde ich allein den Weg nicht finden.

Fertige Zigaretten in Schachteln waren ein Luxus für die Reichen, genau wie ein riesiger Grundbesitz, der von den Eigentümern nie genutzt wurde. Stück für Stück wurde das Land vor dem Haus abgeschält. Der schleichende Niedergang des Anwesens war amtlich dokumentiert, Geschichte, die sich anhand des Grundbuchs nachverfolgen ließ. Das Land wurde parzellenweise verkauft, um Schulden zu tilgen – mal zehn Morgen, dann fünfzig, dann achtundzwanzig. Elkins Park rückte immer näher an die Haustür heran. So schafften es die VanHoebeeks zwar, die Depressionszeit zu überstehen, doch Mr VanHoebeek erlag schon 1940 einer Lungenentzündung. Ein Junge der VanHoebeeks starb schon im Kindesalter, und die beiden älteren Söhne blieben beide im Krieg. Mrs VanHoebeek starb 1945, als es außer dem seitlichen Garten nichts mehr zu verkaufen gab. Das Haus mitsamt allem Inventar fiel an die Bank, Staub zu Staub.

Fluffy blieb mit freundlicher Genehmigung der Pennsylvania Savings Bank im Haus zurück und erhielt ein kleines Gehalt dafür, dass sie dort nach dem Rechten sah. Fluffys Eltern waren tot, oder sie hatten vielleicht anderswo Arbeit gefunden. Jedenfalls lebte Fluffy allein über der Garage und unternahm täglich einen Kontrollgang durchs Haus, um sich zu vergewissern, dass das Dach keine undichten Stellen hatte und dass keine Wasserleitungen geplatzt waren. Sie ließ den Rasen wachsen, bis auf einen Pfad von der Garage bis zur Haustür, den sie mit einem Rasenmäher freihielt. Sie pflückte das Obst von den Bäumen, die hinterm Haus noch übrig geblieben waren, kochte Apfelkraut und machte die Pfirsiche für den Winter ein. Als unser Vater das Haus 1946 kaufte, hatten sich inzwischen Waschbären im Ballsaal eingenistet und dort die Stromkabel durchgebissen. Fluffy absolvierte ihre Rundgänge immer mittags, wenn die Sonne direkt überm Haus stand, also genau dann, wenn die nachtaktiven Tiere zusammengerollt in ihrem Versteck lagen und schliefen. Es ist ein Wunder, dass das Haus damals nicht abgebrannt ist. Die Waschbären wurden dann eingefangen und irgendwie entsorgt, doch ihre Flöhe ließen sie zurück, und die Flöhe nisteten sich überall ein. Juckreiz – das sei ihre erste Erinnerung an das Leben im Haus, sagte Maeve. Wie sie sich kratzen musste und wie Fluffy die Quaddeln einzeln mit einem in Galmei-Lotion getunkten Wattestäbchen betupfte, eine nach der anderen. Meine Eltern hatten Fluffy nämlich als Kindermädchen für meine Schwester eingestellt.

Das erste Mal parkten Maeve und ich an der VanHoebeek Street, als ich in meinem ersten Schuljahr in Choate in den Frühjahrsferien nach Hause kam. Der Frühling ließ in jenem Jahr allerdings auf sich warten, am ersten April lagen noch dreißig Zentimeter Schnee, ein Aprilscherz, der einem bitterkalten Winter die Krone aufsetzte. Der wahre Frühling, so viel wusste ich nach meinem ersten Halbjahr auf dem Internat, war jenen Jungen vorbehalten, deren Eltern mit ihnen auf den Bermudas Segeln gingen.

»Was machst du denn?«, fragte ich, als sie vor dem Grundstück der Buchsbaums anhielt, gegenüber dem Holländerhaus.

»Ich will was sehen.« Maeve beugte sich herüber und drückte den Zigarettenanzünder ins Gehäuse.

»Hier gibt’s nichts zu sehen«, sagte ich zu ihr. »Los, fahr weiter.« Ich war mies gelaunt wegen des Wetters und auch wegen der Diskrepanz zwischen dem, was ich hatte und was mir eigentlich zustand, aber trotzdem war ich froh, wieder in Elkins Park zu sein, froh, im Wagen meiner Schwester zu sitzen, dem blauen Oldsmobile-Kombi unserer Kindheit, den mein Vater ihr überlassen hatte, als sie in die erste eigene Wohnung zog. Weil ich fünfzehn war und insgesamt ein ziemlicher Idiot, dachte ich, das wohlige Gefühl von Heimkehr, das mich erfüllte, hätte mit dem Wagen und der Stelle, an der er parkte, zu tun; statt zu kapieren, dass es voll und ganz meiner Schwester zuzuschreiben war.

»Hast du’s eilig, musst du irgendwohin?« Sie schüttelte sich eine Zigarette aus der Packung und hielt dann ihre Hand vor den Anzünder. Wenn man ihn nicht rechtzeitig abpasste, schnellte er nämlich ungebremst heraus und brannte ein Loch in den Sitz, die Fußmatte oder das eigene Bein, je nachdem, wo er landete.

»Fährst du hier auch vorbei, wenn ich im Internat bin?«

Klick. Sie fing den Anzünder auf und steckte sich ihre Zigarette an. »Nein.«

»Aber hier sind wir nun«, sagte ich. Es schneite still und stetig vor sich hin, während das letzte Tageslicht in die Wolken gefaltet war. Maeve war so hart gesotten wie ein isländischer Fernfahrer, keine Witterung konnte sie schrecken, aber ich war gerade erst aus dem Zug gestiegen, war müde und fror. Ich malte mir aus, wie schön es wäre, mir Käsetoast zu machen und ein ausgiebiges Bad zu nehmen. Über Wannenbäder wurden in Choate oft und gern dumme Witze gerissen, ich begriff nie ganz, warum. Nur Duschen galt als männlich.

Maeve nahm einen tiefen Lungenzug, stieß den Rauch aus und stellte dann den Motor ab. »Ich habe schon einige Male überlegt, herzukommen, aber dann beschlossen, auf dich zu warten.« Sie sah mich lächelnd an und kurbelte ihr Fenster einen Spalt auf, gerade weit genug, um einen Schwall arktischer Kaltluft einzulassen. Ehe ich ins Internat aufbrach, hatte ich ihr ständig damit in den Ohren gelegen, mit dem Rauchen aufzuhören. Mittlerweile hatte ich selbst damit angefangen, aber davon ahnte sie noch nichts. Rauchen, das war in Choate unsere Alternative zum Baden.

Ich verrenkte mir den Hals, um die Auffahrt hochzuspähen. »Kannst du sie sehen?«

Maeve schaute aus ihrem Seitenfenster. »Keine Ahnung, warum, aber ich muss ständig an ihren ersten Besuch bei uns denken, vor einer Million Jahren. Weißt du das überhaupt noch?«

Natürlich wusste ich das noch. Wer könnte vergessen, wie Andrea bei uns aufgekreuzt war?

»Und da hat sie doch diese Bemerkung gemacht, von wegen der Sorge, dass die Leute uns abends in die Fenster gucken könnten?«

Kaum, dass sie die Worte ausgesprochen hatte, flammte in der Eingangshalle das warmgoldene Licht des Kronleuchters auf. Dann gingen nach einer kurzen Pause die Lichter über dem Treppenaufgang an und wenig später das Licht im großen Schlafzimmer im ersten Stock. Die Beleuchtung im Holländerhaus schien zeitlich so exakt auf ihre Äußerung abgestimmt, dass mir fast das Herz stehen blieb. Natürlich war Maeve in meiner Abwesenheit doch schon hier gewesen. Entsprechend wusste sie also, dass Andrea das Licht unmittelbar nach Sonnenuntergang anknipste. Das abzustreiten war nur ein wenig Theater von meiner Schwester, und nachdem mir das klar geworden war, wusste ich ihre Bemühungen zu schätzen. Der Knalleffekt war nicht von schlechten Eltern.

»Sieh dir das an«, flüsterte ich.

Die Linden waren winterlich kahl, und es schneite, aber nicht zu heftig. Und wirklich, man konnte direkt ins Haus schauen, durchs Haus hindurch, ohne irgendwelche Einzelheiten zu erkennen natürlich, aber diese Lücken füllte das Gedächtnis aus: Dort stand der runde Tisch unter dem Kronleuchter, auf den Sandy abends immer die Post für unseren Vater legte, und dahinter die Standuhr, die ich allsonntäglich aufziehen musste, nach der Messe, damit das Schiff unter der Sechs weiter sachte zwischen den beiden Reihen gemalter Wellen dahinschaukelte. Ich konnte weder das Schiff noch die Wellen sehen, aber ich wusste es eben. Dort waren der halbmondförmige Konsolentisch an der Wand, die kobaltblaue Vase mit dem Bildmedaillon eines Mädchens mit seinem Hündchen, die beiden französischen Sessel, auf die sich nie jemand setzte, der riesige Spiegel, dessen Rahmen mich immer an die verschlungenen Arme eines goldenen Tintenfischs erinnerte. Wie auf ein Stichwort ging Andrea quer durch die Eingangshalle. Wir waren zu weit weg, um ihr Gesicht zu sehen, aber ich erkannte sie an ihrem Gang. Norma kam die Treppe heruntergeflitzt und blieb dann plötzlich stehen, vermutlich, weil ihre Mutter sie ermahnt hatte, nicht so zu rennen. Norma war inzwischen ganz schön gewachsen; es kann natürlich auch Bright gewesen sein.

»Sie muss uns damals beobachtet haben«, sagte Maeve, »schon lange vor ihrem ersten Besuch.«

»Vielleicht haben uns auch alle beobachtet. Alle, die jemals im Winter die Straße entlanggefahren sind.« Ich griff in ihre Handtasche und nahm die Zigaretten heraus.

»Das klingt ein bisschen größenwahnsinnig«, sagte Maeve. »Alle.«

»Das lernt man in Choate.«

Sie lachte. Lachte wider eigenes Erwarten, das merkte ich, und es freute mich über die Maßen.

»Fünf ganze Tage mit dir zu Hause«, sagte sie und pustete Rauch aus dem offenen Fenster. »Die besten fünf Tage des Jahres.«

2

Mit ihrem ersten Erscheinen im Holländerhaus hatte sich Andrea festgesetzt wie ein Virus. Nach Monaten, in denen von ihr nicht die Rede war, wenn wir schon sicher waren, dass wir sie nie wiedersehen würden, tauchte sie dann aus der Versenkung auf und saß wieder bei uns am Esstisch, ein wenig verschüchtert zunächst durch ihre lange Abwesenheit, aber das legte sich meist rasch. Hatte sie ihre Scheu erst überwunden, gab es für Andrea kein anderes Gesprächsthema als das Haus. Ständig äußerte sie sich über irgendein Detail der Deckenleisten oder stellte Mutmaßungen über die genaue Höhe der Decke an, als wäre uns diese Decke vollkommen neu. »Diese Verzierung nennt sich Eierstab«, belehrte sie mich etwa und deutete nach oben. Wenn dann der Punkt erreicht war, an dem sie wirklich unerträglich wurde, verschwand sie wieder, und Maeve und mich überkam Erleichterung (und unseren Vater auch, wie wir annahmen) über die wohltuende Stille.

Eines Sonntags kamen wir aus der Kirche nach Hause und entdeckten sie am Pool, auf einem der weißen Eisenstühle. Oder vielmehr war es Maeve, die sie dort entdeckte. Sie hatte die Bibliothek durchquert und sie von dort durchs Fenster gesehen, ganz zufällig. Anders, als ich es getan hätte, rief sie nicht nach unserem Vater, sondern ging durch die Küche aus der Hintertür nach draußen.

»Mrs Smith?«, sagte Maeve, während sie sich zum Schutz vor der Sonne die Hand über die Augen hielt. Wir sagten bis zur Hochzeit Mrs Smith zu ihr, da sie uns nie aufgefordert hatte, sie anders zu nennen. Nach der Hochzeit wäre es ihr gewiss am liebsten gewesen, wenn wir Mrs Conroy zu ihr gesagt hätten, aber das wäre wohl doch zu peinlich gewesen, da Maeve und ich ja schließlich auch Conroys waren.

Andrea sei zusammengezuckt, erzählte Maeve mir, und wer weiß, vielleicht war sie ja eingenickt. »Wo ist dein Vater?«

»Im Haus.« Maeve deutete mit dem Kopf über ihre Schulter. »Hat er Sie erwartet?«

»Ich habe ihn erwartet, schon vor einer Stunde«, stellte Andrea klar.

Es war Sonntag, Sandy und Jocelyn hatten also frei. Ich glaube aber nicht, dass sie sie in unserer Abwesenheit hereingelassen hätten, doch ganz sicher weiß ich es nicht. Sandy war die herzlichere der beiden, Jocelyn war eher misstrauisch. Sie mochten Andrea beide nicht, und vermutlich hätten sie sie bis zu unserer Rückkehr draußen warten lassen. Es war nur ein wenig frisch, ansonsten konnte man an jenem Tag ohne Weiteres am Pool sitzen, im Sonnenschein, der auf dem blauen Wasser glitzerte und das Moos grün leuchten ließ, das in den Ritzen zwischen den Natursteinplatten wucherte. Wir seien in der Kirche gewesen, klärte Maeve sie auf.

Und dann starrten sie sich einfach nur an, keine senkte den Blick. »Ich bin halbe Holländerin, weißt du«, sagte Andrea schließlich.

»Wie bitte?«

»Mütterlicherseits. Meine Mutter war gebürtige Holländerin.«

»Wir sind irisch«, sagte Maeve.

Andrea nickte, als hätte es eine Meinungsverschiedenheit gegeben, die nun in ihrem Sinne entschieden war. Als klar wurde, dass das Gespräch beendet war, ging Maeve ins Haus, um unserem Vater zu sagen, dass Mrs Smith draußen am Pool auf ihn wartete.

»Wo zum Teufel hat sie bitte schön geparkt?«, sagte Maeve zu mir, als unser Vater rausgegangen war. Damals fluchte sie sonst fast nie, schon gar nicht nach der Messe. »Sonst parkt sie doch immer vorm Haus.«

Also machten wir uns auf die Suche nach ihrem Wagen, sahen erst hinter dem Haus nach und dann hinter der Garage. Als wir dort nicht fündig wurden, marschierten wir die Auffahrt hinunter zur Straße, mit dem Geräusch des Kieses im Ohr, der unter unseren Sonntagsschuhen knirschte. Wo Andrea wohnte, wussten wir nicht, aber sie war keine Nachbarin, sie konnte nicht einfach zu Fuß gekommen sein. Einen Block weiter fanden wir ihren cremefarbenen Impala schließlich, vorne links heftig eingedellt. Maeve hockte sich hin, um den Schaden zu begutachten, und ich berührte sogar die herabhängende Stoßstange und staunte über den Scheinwerfer, der unversehrt geblieben war. Andrea hatte also einen kleinen Unfall gebaut und wollte uns das offenbar verheimlichen.

Wir erzählten unserem Vater nichts von dem Wagen. Er erzählte uns schließlich auch nichts. Über Andrea redete er nie, weder in den Phasen ihrer Abwesenheit noch wenn sie wieder da war. Er sagte uns nicht, ob er sie für eine zukünftige Rolle in unserem Leben in Betracht zog. Wenn sie da war, tat er so, als wäre sie nie fort gewesen, und wenn sie fort war, ließen wir das Thema lieber ruhen, um keine schlafenden Hunde zu wecken. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass er sonderlich an Andrea interessiert war. Er hatte bloß ihrer Hartnäckigkeit nichts entgegenzusetzen. Soweit ich es beurteilen konnte, bestand seine Strategie darin, sie links liegen zu lassen, bis sie sich verabschiedete. »Das wird nie funktionieren«, sagte Maeve zu mir.

Das Einzige, was meinem Vater im Leben wirklich etwas bedeutete, war seine Arbeit: die Häuser, die er baute, besaß und vermietete. Es kam nur selten vor, dass er eine Immobilie verkaufte, stattdessen finanzierte er mit seinem Bestand lieber weitere Ankäufe. Wenn er einen Termin mit der Bank hatte, kam der Banker zu ihm, und mein Vater ließ ihn warten. Die Sekretärin meines Vaters, Mrs Kennedy, bot dem Banker dann eine Tasse Kaffee an und vertröstete ihn mit den Worten, dass es nun nicht mehr lange dauern dürfte, aber mitunter dauerte es eben doch länger. Dem Banker blieb nichts übrig, als im kleinen Vorzimmer zum Büro meines Vaters zu warten, mit dem Hut in der Hand.

Das bisschen Aufmerksamkeit, das mein Vater am Ende der Woche noch erübrigen konnte, sparte er für mich auf, und selbst das kombinierte er mit seinem Beruf. An jedem ersten Samstag des Monats fuhr er nämlich mit mir in seinem Buick los, um die Miete zu kassieren, und gab mir einen Bleistift, damit ich in einem Hauptbuch die Summe notierte, die die Mieter bezahlt hatten, und, in der Spalte gleich daneben, wie viel sie schuldig waren. Schon bald wusste ich, wen wir nie zu Hause antrafen und wer uns mit einem Umschlag in der Hand bereits an der Tür erwartete. Ich wusste, wer auch diesmal wieder etwas zu beanstanden hätte – eine undichte oder verstopfte Toilette, einen defekten Lichtschalter. Bei gewissen Leuten lag jeden Monat etwas im Argen, und mit der Miete wollten sie erst herausrücken, wenn das Problem behoben war. Mein Vater, der sich im Krieg das Knie ruiniert hatte, ging leicht humpelnd zum Wagen zurück und holte das erforderliche Werkzeug aus dem Kofferraum. Mir kam dieser Kofferraum als Junge immer vor wie die reinste Wundertruhe, denn darin war einfach alles zu finden – Zangen, Schraubzwingen, Hämmer, Schraubenzieher, Dichtungsmasse, Nägel. Sicher, die Reparaturen, die den Leuten an einem Samstagmorgen so einfallen, sind meist nicht so kompliziert, und das erledigte mein Vater gern selbst. Er war ein wohlhabender Mann, doch er wollte den Mietern zeigen, dass er die Bodenhaftung nicht verloren hatte. Vielleicht zog er diese Nummer auch nur meinetwegen durch, denn eigentlich hatte er es nicht nötig, durch die Gegend zu fahren und persönlich die Miete zu kassieren, ebenso wenig, wie er es nötig hatte, mit seinem schlimmen Bein eine Leiter hochzusteigen, um nachzusehen, wo sich auf dem Dach ein paar Schindeln gelöst hatten. Dafür hatte er normalerweise Handwerker. Vielleicht krempelte er mir zuliebe die Hemdsärmel hoch und schraubte einen Herddeckel ab, um das Heizelement zu untersuchen, während ich dabeistand und staunte, womit er sich alles auskannte. Ich solle gut aufpassen, ermahnte er mich jedes Mal, weil ich die Firma eines Tages übernehmen würde. Dann müsste ich wissen, wie alles ging.

»Nur wer mal arm war, weiß den Wert von Geld wirklich zu schätzen«, sagte er zu mir, während wir mittags im Wagen Pause machten und etwas aßen. »Das ist der Nachteil, den du hast. Wenn ein Junge so aufwächst wie du, im Reichtum, ohne dass er je hungern oder irgendeinen Mangel leiden muss« – er schüttelte den Kopf, als hätte ich mir das enttäuschenderweise so ausgesucht. »Ich weiß nicht, wie man diesen Nachteil wettmachen kann. Du kannst diese Leute noch so oft beobachten und dir ein Bild davon machen, wie es für sie ist, aber das ist nicht dasselbe, wie selbst in Armut zu leben.« Er legte sein Sandwich aus der Hand und nahm einen Schluck Kaffee aus der Thermoskanne.

»Ja, Sir«, sagte ich, denn was sollte ich auch sonst sagen?

»Es heißt immer, man brauche Geld, um Geld zu machen. Das ist die größte Lüge im Geschäftsleben. Merk dir das. Man muss nur clever sein, einen Plan haben, immer aufmerksam beobachten, was um einen herum passiert. All das kostet dich keinen roten Heller.« Derlei Ratschläge erteilte mein Vater mir eher selten, und der kleine Vortrag hatte ihn offenbar angestrengt; er zog danach ein Taschentuch heraus und wischte sich damit über die Stirn.

Wenn ich in großzügiger Stimmung bin, lasse ich diesen Moment im Geist Revue passieren und sage mir, dass dies der Grund war, warum später alles gekommen ist, wie es dann kam. Mein Vater wollte mir dazu verhelfen, seine Erfahrungen selbst machen zu können.

Mit seinen Mietern fühlte mein Vater sich immer wohler als mit den Menschen in seinem Büro oder den Menschen bei ihm zu Hause. Wenn ein Mieter ins Reden geriet, sei es über Baseball, also die Phillies und ihre Unfähigkeit, auch nur einen Punkt gegen Brooklyn zu machen, sei es, um zu erklären, warum diesen Monat Geld im Umschlag fehlte, konnte ich meinem Vater ansehen, an der Art, wie er dastand und zwischendurch immer wieder nickte, dass er zuhörte. Die Leute, die mit der Miete im Rückstand waren, meckerten nie über Dinge wie etwa ein klemmendes Fenster. Sie hatten nur das Anliegen, ihm zu erklären, was ihnen diesen Monat zugestoßen war, und ihm zu versichern, dass es nicht wieder vorkommen würde. Ich habe nie erlebt, dass mein Vater Mietern Vorwürfe machte oder ihnen gar drohte. Er hörte bloß zu und ermunterte sie dann, ihr Bestes zu geben. Nach drei Monaten solcher Gespräche jedoch trafen wir dann in der Wohnung eine andere Familie an. Was aus den Vormietern geworden war, die so viel Pech gehabt hatten, erfuhr ich nie. Die Sache war jedenfalls an einem anderen Tag als dem ersten Samstag des Monats geregelt worden.

Je weiter der Tag voranschritt, desto mehr rauchte mein Vater. Ich saß neben ihm auf der breiten Vorderbank des Buick, ging die Zahlenkolonnen im Hauptbuch durch oder starrte aus dem Fenster auf die Bäume, die draußen vorüberhuschten. Wenn mein Vater rauchte, wusste ich, dass er nachdachte und ich still sein sollte. Wenn wir nach Philadelphia hereinkamen, wurden die Siedlungen zusehends schäbiger. Seine ärmsten Mieter hob er sich immer bis zum Schluss auf, wie um ihnen noch ein paar Stunden mehr zu lassen, um aufzutreiben, was sie schuldig waren. Bei diesen letzten Anlaufstellen hätte ich lieber im Auto gewartet und am Radio herumgespielt, doch die Frage, ob ich sitzen bleiben dürfe, sparte ich mir, da die Antwort meines Vaters, wie ich mittlerweile wusste, immer Nein lautete. Die Mieter in Mount Airy und Jenkintown waren immer nett zu mir, fragten, wie es in der Schule und beim Basketball lief, und boten mir Süßigkeiten an, die ich auf Geheiß meines Vaters aber nie annehmen durfte. »Siehst deinem Daddy von Mal zu Mal ähnlicher«, sagten sie. »Du wirst mal genauso groß wie er.« In den ärmeren Gegenden sah es jedoch anders aus. Auch dort waren die Mieter nett, das schon, aber sie waren immer nervös, auch wenn sie das Geld schon parat hielten, vielleicht beim Gedanken daran, wie es im Vormonat gewesen war oder kommenden Monat aussehen würde. Sie benahmen sich betont ehrerbietig, nicht nur meinem Vater, sondern auch mir gegenüber, und das war mir entsetzlich unangenehm. Männer, die älter als mein Vater waren, nannten mich gerade mal Zehnjährigen Mr Conroy, als würden sie zwischen uns mehr als nur äußere Ähnlichkeiten feststellen. Vielleicht sahen sie es so wie mein Vater – dass sie eines Tages mir die Miete zahlen müssten und dass sie deshalb unmöglich Danny zu mir sagen konnten. Während wir die Treppe zu den Haustüren hochstiegen, pulte ich am abblätternden Anstrich des Geländers und stieg über beschädigte Stufen hinweg. Türen hingen halb offen in den Angeln, und es gab nie ein Fliegengitter. Die Heizung in den Hausfluren lief entweder auf Hochtouren oder gar nicht. Ich dachte darüber nach, was es im Verhältnis dazu für ein Luxusproblem war, sich wegen einer defekten Dichtung in einem Wasserhahn aufzuregen, aber dass auch dieses Haus meinem Vater gehörte und er durchaus seinen Kofferraum hätte aufklappen können, um es den Bewohnern hier erträglicher zu machen, das klammerte ich aus. Wir klopften an eine Tür nach der anderen, und die Türen öffneten sich, und wir hörten zu, was uns die Leute zu sagen hatten: Der Mann war arbeitslos geworden, der Mann war auf und davon, die Frau war auf und davon, Kinder waren erkrankt. Einmal erklärte ein Mann, dass er die Miete nicht zahlen könne, weil sein Sohn so krank gewesen sei und er zu Hause bleiben musste, um sich um den Jungen zu kümmern. Der Junge und der Mann waren in der düsteren Wohnung allein, alle anderen waren vermutlich fort. Als mein Vater genug gehört hatte, marschierte er kurzerhand ins Wohnzimmer und hob das fiebernde Kind vom Sofa hoch. Wie Tote aussahen, wusste ich damals noch nicht, aber der Arm des Jungen baumelte schlaff herunter, und auch sein Kopf war in den Armen meines Vaters wie leblos zurückgesunken. Es jagte mir eine Riesenangst ein. Wären da nicht seine rasselnden Atemzüge gewesen, hätte ich gedacht, dass wir zu spät gekommen wären. In der Wohnung roch es durchdringend nach Krankheit und Menthol. Der Junge war noch sehr klein, fünf oder sechs vielleicht. Mein Vater trug ihn die Treppe hinunter und legte ihn in den Buick, während der Vater hinter uns herlief und beteuerte, dass kein Grund zur Sorge bestünde. »Alles halb so wild«, sagte er immer wieder. »Der Junge wird schon wieder.« Aber trotzdem stieg er hinten ins Auto ein und begleitete seinen Sohn ins Krankenhaus. Ich hatte noch nie im Wagen vorne gesessen, während auf dem Rücksitz ein Erwachsener saß, und es machte mich nervös. Was die Nonnen dazu gesagt hätten, wenn sie uns gesehen hätten, konnte ich mir nur zu gut vorstellen. Nach unserer Ankunft im Krankenhaus regelte mein Vater alles mit der Frau am Empfang, und dann ließen wir die beiden dort und fuhren in der Dunkelheit nach Hause, ohne über das Geschehen auch nur ein Wort zu verlieren.

»Warum hat er das bloß gemacht?«, wollte Maeve an jenem Abend von mir wissen, als wir nach dem Essen in ihrem Zimmer waren. Maeve nahm unser Vater nie mit, wenn er die Miete kassierte, obwohl sie sieben Jahre älter war als ich, jedes Jahr den Mathematikpreis an ihrer Schule gewonnen hatte und das Hauptbuch ungleich besser geführt hätte als ich. Jeden ersten Samstag des Monats, wenn abends die Tafel aufgehoben war und unser Vater mit seinem Drink und der Zeitung in die Bibliothek gegangen war, zerrte Maeve mich mit in ihr Zimmer und schloss die Tür. Dann musste ich ihr den Tag schildern, und zwar haarklein: wie es bei den einzelnen Wohnungen gelaufen war, was die Mieter so gesagt hatten und was unser Vater erwidert hatte. Sie wollte sogar wissen, was wir uns genau bei Carter’s Market besorgt hatten, wo wir mittags immer unsere Sandwiches kauften.

»Der Junge war richtig schlimm krank, deswegen. Hat kein einziges Mal die Augen aufgemacht, nicht mal, als Dad ihn ins Auto gelegt hat.« Im Krankenhaus hatte mich mein Vater angewiesen, mir auf der Herrentoilette die Hände zu waschen, mit warmem Wasser und Seife, obwohl ich den Jungen gar nicht berührt hatte.

Maeve versank in längeres Nachdenken.

»Was ist?«, fragte ich.

»Na ja, überleg doch mal. Sonst hasst er Kranke doch. Ist er schon jemals zu dir ins Zimmer gekommen, wenn du krank warst?« Sie streckte sich neben mir auf dem Bett aus und knautschte das Kissen unter ihrem Kopf zusammen. »Wenn du schon die Füße auf mein Bett legst, dann zieh wenigstens deine schmutzigen Schuhe aus.«

Ich kickte mir die Schuhe von den Füßen. Setzte er sich zu mir aufs Bett und legte mir die Hand an die Stirn? Brachte er mir Gingerale, erkundigte er sich, ob mir noch mal schlecht würde? Maeve jedenfalls machte das. Und wenn sie in der Schule war, gab es Sandy und Jocelyn, die mich umsorgten. »Nein. Er kommt nie zu mir ins Zimmer.«

»Warum also hat er so was getan, wo doch der Vater des Jungen da war?«

Sonst kam mir Maeve mit Antworten fast immer zuvor, doch in diesem Fall lag die Lösung auf der Hand. »Weil die Mutter nicht da war.« Im Beisein einer Frau hätte er dort in der dunklen Wohnung wohl nie derart eingegriffen.

Wenn Mütter der Gradmesser für Sicherheit waren, lebte ich in größerer Sicherheit als Maeve. Nachdem unsere Mutter verschwunden war, übernahm Maeve ihre Stelle bei mir, während das für sie niemand tat. Natürlich hatten wir noch Sandy und Jocelyn, die uns bemutterten. Sie kümmerten sich darum, dass wir uns wuschen, dass wir zu essen bekamen, dass wir nie ohne Lunchpaket in die Schule gingen und unsere Pfadfinderbeiträge pünktlich bezahlt wurden. Sie hatten uns richtig gern, das wusste ich, aber abends fuhren sie immer zu sich nach Hause. Zu Sandy oder Jocelyn konnte ich nicht ins Bett kriechen, wenn ich nachts Albträume hatte, und es wäre mir nie eingefallen, deswegen bei meinem Vater anzuklopfen. Stattdessen ging ich zu Maeve. Sie brachte mir den Umgang mit Messer und Gabel bei. Sie kam zu meinen Basketballspielen, kannte all meine Freunde, kontrollierte meine Hausaufgaben und küsste mich jeden Morgen zum Abschied, ehe sich unsere Schulwege trennten, und noch mal abends vor dem Zubettgehen, ohne Rücksicht darauf, ob ich geküsst werden wollte oder nicht. Sie sagte mir wieder und wieder, dass ich liebenswert und intelligent und schnell war, dass ich im Leben alles erreichen konnte, was ich mir nur vornahm. Sie füllte diese Rolle ganz wunderbar aus, obwohl sie selbst niemanden hatte, der das bei ihr übernahm.

»Mommy hat das bei mir gemacht«, sagte sie, sichtlich erstaunt, dass ich das Thema überhaupt angeschnitten hatte. »Hör zu, Kleiner, wenn einer von uns Glück hatte, dann ich. Ich habe sie jahrelang um mich gehabt und du nicht. Ich mag gar nicht daran denken, wie sehr sie dir fehlen muss.«

Aber wie konnte mir jemand fehlen, den ich gar nicht gekannt hatte? Ich war erst drei gewesen, und falls ich von dem, was sich damals abspielte, etwas mitbekommen hatte, konnte ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. Es war Sandy, die mir die Geschichte komplett erzählte, wobei ich natürlich Teile davon schon von meiner Schwester wusste. Maeve war zehn gewesen, als unsere Mutter das erste Mal gegangen war. Maeve war eines Morgens aufgestanden und hatte die Vorhänge vor ihrem Fenster mit der breiten Bank davor geöffnet, um zu sehen, ob es über Nacht geschneit hatte, und so war es in der Tat. Im Holländerhaus war es immer sehr kalt. In Maeves Zimmer gab es einen Kamin, in dem Sandy abends immer vorsorglich trockenes Holz auf dem Rost aufschichtete, über einem Bett aus zerknüllter Zeitung, sodass Maeve morgens nur noch ein Streichholz zu entzünden brauchte, etwas, das sie seit ihrem achten Geburtstag offiziell durfte. (»Zu meinem achten Geburtstag hat Mommy mir eine Schachtel Streichhölzer geschenkt«, erzählte sie mir einmal. »Auch ihre Mutter, sagte sie, hätte ihr Streichhölzer geschenkt, als sie acht wurde, und ihr dann den Umgang damit beigebracht, den ganzen Morgen über. Sie zeigte mir, wie man ein Streichholz entzündet, und am Abend durfte ich dann selbst die Kerzen auf meiner Torte anzünden.«) Maeve zündete das Kaminfeuer an, schlüpfte in Bademantel und Pantoffeln und ging nach nebenan in mein Zimmer, um nach mir zu sehen. Ich war drei und schlummerte noch friedlich. Ich hatte in dieser Geschichte keine aktive Rolle.

Dann ging sie quer durch den Flur zum Schlafzimmer unserer Eltern, das sie leer vorfand, mit bereits gemachtem Bett. Maeve kehrte in ihr Zimmer zurück, um sich für die Schule fertig zu machen. Sie hatte sich die Zähne geputzt und das Gesicht gewaschen und war schon halb angezogen, als Fluffy hereinkam, um sie zu wecken.

»Jeden Morgen kommst du mir zuvor«, sagte Fluffy.

»Dann solltest du mich früher wecken kommen«, sagte Maeve.

Worauf Fluffy erwiderte, dass sie bitte nicht noch früher aufstehen wollte.

Die Tatsache, dass unser Vater bereits außer Haus war, war nicht weiter ungewöhnlich. Dass unsere Mutter ebenfalls nicht da war, war dagegen ungewöhnlich, aber durchaus schon vorgekommen. Sandy, Jocelyn und Fluffy wirkten ganz normal, wie immer. Wenn sie nicht beunruhigt waren, gab es keinen Grund zur Beunruhigung. In der Regel brachte unsere Mutter Maeve zur Schule, aber an diesem Morgen fuhr Fluffy sie hin und setzte sie mit dem Lunchpaket ab, das Jocelyn für sie gemacht hatte. Nach dem Unterricht wartete wieder Fluffy am Schultor, um sie abzuholen. Als Maeve fragte, wo denn unsere Mutter sei, zuckte sie bloß die Achseln. »Bei eurem Vater vielleicht?«

Unsere Mutter fehlte an jenem Abend auch am Esstisch, und als unser Vater erschien, fragte Maeve ihn, wo sie hin sei. Er nahm sie in die Arme und drückte ihr einen Kuss auf den Nacken. So etwas kam damals noch vor. Ihre Mutter, erklärte er Maeve, sei nach Philadelphia gefahren, um alte Freunde zu besuchen.

»Ohne sich zu verabschieden?«

»Von mir hat sie sich verabschiedet«, sagte unser Vater. »Sie ist sehr früh aufgestanden.«

»Ich war auch schon früh auf.«

»Tja, sie war eben schon vor dir auf, und ich soll euch von ihr ausrichten, dass sie in ein, zwei Tagen wieder da ist. Jeder braucht mal Ferien.«

»Ferien wovon?«, fragte Maeve, womit sie in Wahrheit fragen wollte: Ferien von mir? Von uns?

»Vom Haus.« Er nahm sie an der Hand und ging mit ihr ins Esszimmer. »Sich hier um alles zu kümmern, das ist eine große Verantwortung.«

Wie konnte das sein, wo doch Jocelyn, Sandy und Fluffy fast die ganze Arbeit machten? Wo wir doch Gärtner hatten, um den Rasen zu mähen, das Laub zu harken und den Schnee zu schaufeln? Wo sich Maeve doch förmlich darum gerissen hätte, ihr zu helfen?

Unsere Mutter war nicht da, als Maeve am Morgen darauf aufstand, und wieder fuhr Fluffy sie zur Schule und holte sie wieder ab. Doch als sie an jenem zweiten Tag nach Hause kamen, saß unsere Mutter in der Küche und trank Tee mit Sandy und Jocelyn. Ich saß vor ihnen am Boden und spielte, vertrieb mir die Zeit damit, alle Deckel von den Töpfen zu nehmen.

»Sie sah furchtbar müde aus«, erzählte Maeve mir. »Sie sah aus, als hätte sie in der Zeit, die sie fort gewesen war, kein Auge zugetan.«

Unsere Mutter stellte ihre Tasse ab und zog Maeve auf ihren Schoß. »Da ist ja mein Schätzchen.« Mit diesen Worten drückte sie ihr einen Kuss auf die Stirn und dann noch einen oben aufs Haar. »Meine einzig wahre Liebe.«

Maeve schlang unserer Mutter die Arme um den Hals, schmiegte den Kopf an ihre Brust und atmete ihren Duft ein, während unsere Mutter ihr übers Haar strich. »Wer hat schon das Glück, eine solche Tochter zu haben?«, fragte sie Sandy und Jocelyn. »Ein so wunderschönes Mädchen, das auch noch lieb und gescheit ist? Womit habe ich ein solches Mädchen verdient?«

Diese Geschichte wiederholte sich so ähnlich noch dreimal.

In den darauffolgenden zwei Monaten war unsere Mutter erst zwei Nächte fort, dann vier Nächte und dann eine ganze Woche. Maeve gewöhnte sich an, mitten in der Nacht aufzustehen und im Schlafzimmer unserer Eltern nachzusehen, um sich zu vergewissern, dass sie noch dort war. Manchmal kam es vor, dass unsere Mutter noch wach war und Maeve an der Tür sah, und dann hob sie wortlos die Bettdecke, und Maeve schlich leise durchs Zimmer und schlüpfte zu ihr ins Bett. In den Armen ihrer Mutter war sie dann im Nu eingeschlafen, umfangen von ihrer Körperwärme, mit dem Gefühl ihres Herzschlags und ihrer Atemzüge hinter sich. Daran kam sonst nichts auf der Welt heran.

»Warum verabschiedest du dich nicht von mir, ehe du wegfährst?«, fragte Maeve sie mitunter, und dann schüttelte unsere Mutter nur den Kopf.

»Das bringe ich nicht fertig. Ich könnte mich niemals von dir verabschieden.«

War unsere Mutter krank? Verschlimmerte sich ihr Zustand?

Maeve nickte. »Sie verwandelte sich langsam in einen Geist. In einer Woche war sie schmaler, dann war sie blasser, alles ging so schnell den Bach runter. Es hat uns alle furchtbar mitgenommen. Mommy kam wieder nach Hause und weinte dann tagelang. Wenn ich von der Schule zurück war, habe ich mich zu ihr ans Bett gesetzt. Du warst manchmal bei ihr und hast auf dem Bett gespielt. Wenn Dad zu Hause war, machte er immer den Eindruck, als wollte er sie auffangen, er hätte ebenso gut mit pausenlos ausgestreckten Händen rumlaufen können. Sandy und Jocelyn und Fluffy waren zu der Zeit schon unruhig wie Katzen, aber niemand sprach darüber. Wenn sie fort war, war es unerträglich, und wenn sie daheim war, war es auch unerträglich, aber auf eine andere Art, weil wir wussten, dass sie wieder fortgehen würde.«

Als sie schließlich wieder fortging, fragte Maeve unseren Vater, wann sie zurück sein würde. Er sah sie lange schweigend an. Er wusste nicht, welchen Teil der Wahrheit er einer Zehnjährigen sagen sollte, und entschied sich dann für die volle Wahrheit. Unsere Mutter, erklärte er Maeve, würde nie zurückkommen. Sie sei nach Indien gegangen und würde nie mehr zurückkehren.

Maeve wusste nie, welchen Teil dieser Geschichte sie schlimmer finden sollte: dass ihre Mutter fort war oder dass Indien sich am anderen Ende der Welt befand. »Kein Mensch fährt nach Indien!«

»Maeve«, sagte er.

»Vielleicht ist sie ja noch gar nicht abgereist!« Sie glaubte ihm nicht, kein Wort. Doch wenn die Sache angefangen hatte, musste sie gestoppt werden.

Unser Vater schüttelte den Kopf, streckte aber nicht die Arme nach ihr aus. Was womöglich am allerseltsamsten war.

Dies war die Geschichte vom Verschwinden unserer Mutter, und an dieser Stelle hörte sie auf. Es hätte Fragen geben müssen, Erklärungen. Wenn sie in Indien war, hätte unser Vater ihr nachreisen, sie finden und zu uns zurückbringen müssen, aber davon war nicht die Rede, weil Maeve anfing, morgens im Bett liegen zu bleiben. Sie weigerte sich, zur Schule zu gehen. Sandy brachte ihr Grießbrei auf einem Tablett, setzte sich zu ihr aufs Bett und versuchte sie zum Essen zu überreden, aber nur selten mit Erfolg. Alle fassten es als begreifliche Erkrankung eines Mädchens auf, das sich vor Sehnsucht nach seiner Mutter verzehrte. Da alle im Haus ähnlich mitgenommen waren, überließen sie das Kind seiner Krankheit, ohne es weiter bemerkenswert zu finden, dass sie nach wie vor ihren Orangensaft trank, ihr Glas Wasser und auch den Kamillentee, die ganze Kanne sogar. Sie ging oft mit ihrem Becher ins Badezimmer, füllte ihn immer wieder mit Wasser und trank ihn aus, bis sie schließlich den Kopf ins Waschbecken steckte und direkt aus dem laufenden Wasserhahn trank. Fluffy brachte mich regelmäßig in ihr Zimmer und steckte mich zu ihr ins Bett, und dann las Maeve mir eine Geschichte vor, ehe sie wieder einschlief. Eines Nachmittags dann, nicht ganz eine Woche nachdem unsere Mutter uns für immer verlassen hatte, wollte Maeve einfach nicht aufwachen. Nachdem sie sie eine Weile vergebens geschüttelt hatte, riss Fluffy Maeve aus dem Bett, trug sie nach unten ins Erdgeschoss und hastete mit ihr auf den Armen zum Auto hinaus.

Wo steckten die anderen? Wo waren sie alle, unser Vater und Sandy und Jocelyn? Wo war ich? Das wisse sie nicht mehr, sagte Sandy. »So eine schreckliche Zeit«, sagte sie unter Kopfschütteln. Fluffy fuhr mit Maeve zum Krankenhaus, so viel wusste sie, und trug sie in die Eingangshalle, wo ihr einige Krankenschwestern das schlafende Kind abnahmen. Zwei Wochen blieb sie im Krankenhaus. Die Ärzte wollten nicht ausschließen, dass der Diabetes auf ein Trauma zurückging, vielleicht aber auch auf ein Virus. Der Körper fand jede Menge Wege, um mit Erlebnissen umzugehen, die er nicht verstand. Maeve versank immer wieder in Phasen der Bewusstlosigkeit, während die Ärzte an der Stabilisierung ihres Blutzuckerspiegels arbeiteten. Alles, was ihr geschah, war Teil eines Traums. Sie redete sich ein, dass ihre Mutter sie nicht besuchen durfte, als Bestrafung für sie beide wegen etwas, das sie getan hatte und woran sie sich nicht recht erinnern konnte. Die Nonnen vom Orden der Barmherzigen Schwestern, alles Freundinnen unserer Mutter, kamen sie besuchen. Zwei Schulkameradinnen von der Herz-Jesu-Schule überreichten ihr eine Grußkarte, die von der gesamten Klasse unterschrieben war, durften aber nicht bleiben. Unser Vater kam jeden Abend nach der Arbeit, aber er blieb wortkarg. Er hielt Maeves Fuß durch das weiße Baumwolllaken umfasst und sagte, sie müsse nun wieder gesund werden, das könne wirklich niemand gebrauchen. Jocelyn, Sandy und Fluffy leisteten ihr immer abwechselnd Gesellschaft. »Eine von uns für dich, eine für deinen Bruder und eine für euren Vater«, pflegte Sandy zu sagen. »So ist für alle gesorgt.« Wenn ihr die Tränen kamen, erzählte Sandy, wartete sie immer, bis Maeve eingeschlafen war, und ging dann zum Weinen in den Flur.

Nach Maeves Rückkehr aus dem Krankenhaus verschlimmerte sich die Lage. Wenn sie durch die Abwesenheit unserer Mutter krank geworden war, dann, so die logische Folgerung, konnte jede weitere Erwähnung unserer Mutter sie umbringen. Im Holländerhaus wurde es still. Sandy, Jocelyn und Fluffy widmeten sich ganz meiner Schwester, den Spritzen, dem Insulin. Es erschreckte sie, wie verändert sie jedes Mal nach einer Injektion war. Unser Vater wollte mit alldem nichts zu tun haben. Fluffy, die in jenen Wochen bei Maeve im Bett schlief, um in ihrer Nähe zu sein, fuhr schließlich noch einmal mit ihr ins Krankenhaus, zu nachtschlafender Zeit. Erneut arbeitete man daran, sie zu stabilisieren, und schickte sie dann wieder nach Hause. Maeve weinte stundenlang, bis mein Vater zu ihr ins Zimmer kam und sie aufforderte, aufzuhören. Sie waren alle zu Figuren aus dem schlimmsten Teil eines Märchens geworden. Er war jetzt wie ein Hundertjähriger. »Hör auf«, sagte er, als bekäme er die Worte kaum heraus. »Du musst aufhören.«

Und irgendwann hörte sie dann auf.

3

Eines Samstagnachmittags, fast zwei Jahre nach ihrem ersten Besuch bei uns, kam Andrea mit zwei kleinen Mädchen ins Haus spaziert. Man mag ihr nachsagen, was man will, aber Andrea hatte ein Talent dafür, noch das Unmögliche ganz normal erscheinen zu lassen. Mir war nicht ganz klar, ob nur Maeve und ich ihre Töchter zum ersten Mal trafen oder ob auch unser Vater von der Existenz der beiden Smith-Mädchen Norma und Bright überrascht wurde. Nein, er musste es schon gewusst haben. Allein, dass er sie nicht weiter beachtete, hieß, dass sie ihm bereits vertraut waren. Sie waren viel jünger als ich. Die Kleinere, Bright, sah aus wie ein Engel von einer Weihnachtskarte, blond wie ihre Mutter, mit rosigen Wangen und blauen Augen, immer fröhlich, immer lächelnd. Norma hatte hellbraunes Haar und grüne Augen. Mit ihrer strahlenden Schwester konnte sie es nicht aufnehmen, nicht zuletzt, weil sie so ernst war. Sie hatte etwas Verkniffenes. Stets presste sie ihre Lippen fest zusammen. Es war eindeutig Normas Aufgabe, sich um alles zu kümmern.

»Mädchen«, sagte ihre Mutter, »das hier ist Danny, und das ist seine Schwester Maeve.«

Wir waren natürlich geschockt, aber insgeheim waren wir auch froh, weil wir davon ausgingen, dass die Smith-Mädchen für Andrea das endgültige Aus bedeuten würden. Unser Vater würde wohl kaum zwei weitere Kinder im Haus dulden, schon gar keine Mädchen. Wer mochte sich an all jenen Samstagen um sie gekümmert haben, wenn Andrea bei uns zum Abendessen erschien, ohne je mit einer Silbe zu erwähnen, dass sie eigentlich nach Hause müsste? Das war unverzeihlich. Als wir uns von den dreien an der Tür verabschiedeten, nach einem vergleichsweise kurzen Besuch, waren wir davon überzeugt, dass es ein Abschied für immer war.

»Sayonara, Mrs Smith«, sagte Maeve an jenem Abend im Badezimmer, während sie erst mir und dann sich Zahnpasta auf die Zahnbürste drückte. Das hätte ich ebenso gut selbst gekonnt, doch es war unser kleines Ritual. Wir putzten uns die Zähne und sprachen dann unsere Gebete zusammen.

»Buenas noches, Bright und Norma«, sagte ich. Maeve sah mich kurz verdutzt an, als könnte sie kaum glauben, dass ich mir das hatte einfallen lassen, und musste dann so lachen, bis sie prustete wie ein Seehund.

Maeve und ich hatten immer dem Eindruck, dass wir kurz davor standen, den Code unseres Lebens zu knacken und wir das undurchdringliche Rätsel verstehen würden, das unser Vater für uns war, doch aus dem Erscheinen von Andreas Töchtern hatten wir die völlig falschen Schlüsse gezogen. Es ging mitnichten um einen halbgaren Versuch, sie uns vorzustellen. Nein. Diese verspätete Enthüllung der Tatsache, dass Andrea im Paket kam, belegte vielmehr, dass sie nun vollständig assimiliert und uns diese Tatsache irgendwie entgangen war. Bald schon waren die Mädchen regelmäßig bei uns zu Gast, saßen mit uns am Esstisch oder zogen die Socken aus, um mit den Füßen im Swimmingpool zu planschen – schwimmen konnten sie beide nicht. Es war ein merkwürdiges Gefühl, andere Kinder im Haus zu haben. Maeve und ich hatten beide unsere Schulfreunde, doch wenn wir uns mit ihnen zum Lernen trafen, eine Party feierten oder auch mal zum Übernachten, dann immer nur bei ihnen zu Hause. Ins Holländerhaus kam nie jemand. Vielleicht wollten wir so unangenehmen Fragen nach dem Verbleib unserer Mutter aus dem Weg gehen, oder vielleicht genierten wir uns für unser Haus. In Wahrheit aber spürten wir wohl, glaube ich, dass unser Vater Kinder nicht mochte. Umso unverständlicher, dass er nun diese beiden in Kauf nahm.