2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

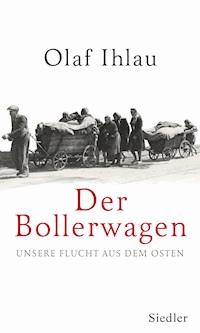

Eine außergewöhnliche Flucht in den Wirren des 20. Jahrhunderts

Ein Bollerwagen – das war alles, was ihnen blieb, als der damals knapp dreijährige Olaf Ihlau mit seiner Familie aus dem brennenden Königsberg in den Westen floh. Das Gefährt wurde dem Autor zum lebenslangen Begleiter. Nun, siebzig Jahre später, erzählt »Der Bollerwagen« die Geschichte dieser Flucht: eine abenteuerliche Reise durch die deutsche Vergangenheit.

30. August 1944 – es ist die Nacht, in der Königsberg stirbt. Allein einen Bollerwagen vermag der Großvater aus den Flammen zu retten. Dieses Gefährt, »schlicht, aber solide«, begleitet den Autor und seine Mutter auf der Flucht in den Westen, auf einem langen Elendsmarsch von Ostpreußen bis in den oberbayerischen Chiemgau. Auch dort leistet es der wiedervereinten Familie treue Dienste, als Transportmittel für Brennholz und als Gefährt für Hamstertouren. In Köln werden noch einmal Ziegelsteine für einen Hausbau damit transportiert, ehe der Bollerwagen in Garagen und Kellern verschwindet. Trennen mag der Autor sich jedoch bis heute nicht von der Familienreliquie, erinnert sie ihn doch an die leidvolle Flucht und die Nachkriegszeit. Die berührende Geschichte einer Familie und ihrer abenteuerlichen Reise in den Wirren des 20. Jahrhunderts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 131

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Olaf Ihlau

Der Bollerwagen

Unsere Flucht aus dem Osten

Siedler

Erste AuflageSeptember 2014

Copyright © 2014 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg, unter Verwendung eines Bildes aus dem © Bildarchiv Pisarek/akg-images

Satz: Ditta Ahmadi, Berlin

Reproduktionen: Aigner, Berlin

ISBN 978-3-641-14348-0

www.siedler-verlag.de

Inhalt

Vorwort

Königsbergs Untergang

Der Fluchthelfer

Im Chiemgau

Am Rhein

Im Bergischen und anderswo

Kaliningrad

Ibiza

Dank

ANHANG

Literatur

Verzeichnis der Orte

Verzeichnis der Personen

Vorwort

Vielleicht muss man erst in seinen Siebzigern sein, um sich einen möglichst unverstellten Blick auf sein eigenes Leben und das seiner Familie gestatten zu können. Einen, bei dem berufliche Erfolge oder Niederlagen, abstruse Auseinandersetzungen und persönliche Verwundungen keine größere Rolle mehr spielen. Bei dem es sich auch nicht mehr lohnt, geschlagene Schlachten nochmals zu beschauen, gar ihnen eine neue Bedeutung zuzuweisen. Sie wirken in der Rückschau bisweilen lächerlich. Tempi passati.

Der Autor, auf dessen Geburtsschein »Königsberg (Pr.)« steht, legt hier einen Rückblick vor auf Kriegskindheit, Flucht und Jugend. Von der ostpreußischen Stadt hat er als Kleinkind kaum etwas gekannt, wohl aber ihren Untergang mitbekommen. Und klar erinnern kann er sich an die dramatischen Stationen einer langen Flucht. Dazu gehörte zunächst das Absetzen aus Königsberg in den Sudetengau, und dann ein fünfhundert Kilometer langer Elendsmarsch, ein halbes Jahr nach Kriegsende, bei dem die Mutter ihn in einem Bollerwagen vom Osten in den Westen brachte. Mit ihm, dem treuen Helfer, zogen die Flüchtlinge später auf Hamstertouren durch den oberbayerischen Chiemgau, meist vergeblich. Flüchtlinge, zumal evangelischen Glaubens, hatten damals keinen allzu guten Stand in der stockkatholischen Region. Jahre später karrte der Bollerwagen Schrott aus den Trümmerbergen Kölns, war nützlich im Garten des Hauses im Bergischen Land. Er war immer mit dabei und steht nun als Familienreliquie, von der sich der Autor nie trennen mochte, auf Ibiza, in einer Finca mit prächtigem Meeresblick.

Dieses Buch, zu dem mein Artikel im Zeit-Magazin vom 19. September 2013 Anstoß gab, ist in allererster Linie ein Zeitzeugnis. Es ist im Vorbeiziehen der Erinnerungen an die frühen Prägungen des Lebens aber auch ein Stück Selbstbefragung und Selbstbetrachtung. Warum arrangierten sich die Eltern, Vater wie Mutter Künstler, so opportunistisch mit dem nationalsozialistischen Gewaltregime? Das suchte der Student zu erkunden und löste damit einen lang andauernden Familienkonflikt aus. Im Wirtschaftswunder der Adenauer-Epoche wollten die wenigsten etwas von individueller Vergangenheitsbewältigung wissen. Da wurde viel verdrängt und abgehakt, die Funktionseliten von gestern waren sehr bald wieder in führenden Positionen. Mancher Leser mag hier Teile seiner eigenen Familiengeschichte wiedererkennen oder zumindest erahnen, was die Altvorderen erlebt und gedacht haben. Hierfür sind die Tagebücher des Vaters, die er seit seiner Studentenzeit über die Kriegs- und Nachkriegsjahre hinweg führte, als Dokument eine Quelle von unschätzbarem Wert.

Der Bollerwagen, gleichsam ein Kompositionselement dieses Buches, ist das Vehikel, welches den Autor durch die Jahrzehnte zieht, mit all ihren Wirren und Verwerfungen – wobei das Persönliche im Vordergrund der Wahrnehmungen steht. Es gibt ja nicht mehr allzu viele Zeugen der sogenannten Erlebnisgeneration, die über diese Zeitläufte noch berichten können oder wollen. Zu wünschen wäre, dass es im Zeitalter der Spaß- und Eventkultur doch noch den einen oder anderen gibt, den solche Erinnerungen interessieren. Jedenfalls sind sie authentisch.

Olaf Ihlau

im August 2014

© Peter Palm, Berlin

Königsbergs Untergang

Wie weit zurück reicht das Gedächtnis eines Kindes, sodass von wirklich Erlebtem, von Prägendem die Rede sein kann? Oder sind dramatische früheste Erinnerungen, die in einem aufsteigen, in Wirklichkeit nur nachträgliche Einbildungen, gleichsam Einflüsterungen aus den Erzählungen Erwachsener?

Kinder denken in Bildern. Das Kind, zweieinhalb Jahre alt, liegt in seinem Bettchen, den braunen Teddy im Arm, und starrt verschreckt auf das Fenster. Dahinter geschieht Unheimliches: Ein glutlodernder Himmel ist auszumachen, durch den Funkenschwärme stieben, dazu ein schreckliches Geheule, das von Alarmsirenen stammt. Es ist die Nacht, in der Königsberg stirbt. Die ostpreußische Hauptstadt verglüht am frühen 30. August 1944 beim zweiten Luftangriff der Briten im Feuerball der Phosphorbomben.

Das staunende Kind erinnert sich, dass am Morgen nach dieser Nacht der Großvater auf dem Hof vor dem Haus steht. Verdreckt und schwarz im Gesicht wie ein Schornsteinfeger. Neben ihm ein Handwagen mit Koffern. »Das ist alles, was ich noch retten konnte«, sagt der erschöpfte Mann und fällt seiner Tochter weinend in die Arme. Das Familienhaus auf dem Hintertragheim im Zentrum der Stadt ist von den Bomben getroffen worden und ausgebrannt. Den Handwagen kennt das Kind gut. Auf ihm hat es mit dem Großvater schon manche Spazierfahrt gemacht. Es ist der Bollerwagen, der das Kind sein Leben lang begleiten wird.

Eigenartig: Dass auch die Großmutter, eine spröde, weißhaarige Dame, meist mit Hut, bei dieser Szene nach der Bombennacht mit dabei war, ist nicht in Erinnerung geblieben. Aber sie muss ebenfalls anwesend gewesen sein. Denn die Großeltern ziehen sofort mit dem kümmerlichen Rest ihrer Habe in dem kleinen Haus am Memeler Weg des Waldvororts Metgethen ein. Dessen obere Etage haben sich Tochter und Schwiegersohn in besseren Zeiten angemietet. Kein Luxus, aber gutbürgerlich gediegen, mit Gartenanteil. Außerdem verkehrstechnisch günstig, denn Königsbergs westlicher Vorort Metgethen hat eine eigene Eisenbahnstation. Die Fahrt in die Stadt dauert von dort aus nur wenige Minuten.

Das Kind ist am Tag des abendlichen Bombardements noch zum Baden an den Dünen der Kurischen Nehrung gewesen. Die Mutter, eine achtundzwanzig Jahre alte Schauspielerin, hat seit der vom Reichspropagandaminister angeordneten Schließung aller deutschen Theater Anfang August nur noch am Rundfunk gelegentlich mit Rezitationen zu tun. Wie Tausende Königsberger nutzt sie den prächtigen Sommertag, um mit der Samland-Kleinbahn nach Cranz an die Bernsteinküste der Ostsee zu fahren. Nachdem ein erster Angriff der britischen Luftwaffe drei Tage zuvor Deutschlands östlichste Provinzhauptstadt schon schwer getroffen hat, rechnet offenbar niemand mit einer neuerlichen Heimsuchung.

Anders als viele Großstädte im Reich, die bereits in Trümmern liegen, ist Königsberg bis dahin mit den Schrammen vereinzelter Sowjetfliegerattacken davongekommen. Die dreihundertsechzigtausend Einwohner der Stadt am Pregel hoffen darauf, das Kriegsende unbeschadet erleben und die Zeugnisse eines siebenhundertjährigen Erbes bewahren zu dürfen. Davon gibt es einiges und Einmaliges vorzuweisen in den Straßen, Bürgerhäusern und Kirchen der Viertel rings um das alles beherrschende Herzogschloss.

Hier stand im Spätmittelalter die Feste, die Königsbergs Gründervater Ottokar II. errichten ließ. Der König von Böhmen war mit dem Deutschritterorden gen Osten gezogen, um die heidnischen Prußen zu christianisieren. Die Clans dieser rauen, rotgesichtigen Gesellen hausten in der Sumpflandschaft des Samlands. Ottokar II. muss ein harter Bursche, gar ein Schlächter gewesen sein. Zeitgenössische Chroniken rühmen, dieser tschechisch-deutsche Fürst habe bei seiner Mission »viel Volks erschlagen«, große »Gemetzel« angerichtet und »das Verheeren mit aller Macht betrieben«. Zum Dank nannten die schwarz-weißen Schwertritter 1255 die neue Burg über dem Fluss Pregel, die sie auf den Resten der prußischen Feste Tuwangste errichteten, Königsberg.

Diese Burg wurde zur Wiege Preußens, als sich Brandenburgs Kurfürst Friedrich III. in der Schlosskirche am 18. Januar 1701 selbst zum ersten »König in Preußen« krönte, eine eigenmächtige Standeserhöhung des Hohenzollers sehr zum Unwillen von Kaiser und Papst. Politisch wie kulturell begann das evangelische Königsberg nun den Aufstieg zu einer europäischen Metropole. Die Pregelstadt, Friedrichs Geburtsort und seit 1340 Mitglied der Hanse, hatte damals vierzigtausend Einwohner – weit mehr als Berlin. Johann Heinrich Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste, das umfangreichste enzyklopädische Werk des 18. Jahrhunderts, hält 1733 in seinem Eintrag zu Königsberg fest: »die Haupt=Stadt des Königsreichs Preußen und von den größten, reichsten und schönsten Städten in Europa«.

Für das Bild von Urbanität, Freiheitssinn, Vernunft und Humanität stand über allen Immanuel Kant, von Friedrich dem Großen 1770 zum »Professor der Logik und Metaphysik« ernannt. Als »den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« beschrieb der kleinwüchsige Philosoph, Sohn eines Riemenschneiders, 1784 das Wesen der Aufklärung mit dem Wahlspruch: »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen«.

Die Wiege Preußens: das Hohenzollernschloss in Königsberg, 1931

© ullstein bild, Berlin

Trotz verlockender Angebote anderer Hochschulen verließ Kant nie seine Heimatstadt, nannte sie »einen schicklichen Platz zur Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis, wo diese, auch ohne zu reisen, gewonnen werden kann«.

Im Geiste dieses erkenntniskritischen Großaufklärers, des »Alleszermalmers«, wie Moses Mendelssohn ihn nannte, blieb Königsberg inmitten einer erzkonservativen Provinz über Jahrzehnte ein Leuchtturm multiethnischer Toleranz und Weltoffenheit. Hier wirkten Johann Gottfried Herder und Richard Wagner, Heinrich von Kleist und E. T. A. Hoffmann, hier wurden die großen preußischen Reformen geboren und 1813 das Signal ausgeschickt zu den Freiheitskämpfen gegen Napoleons Imperialismus. Als eine »Weltbürgerrepublik« würdigte der Literaturwissenschaftler Jürgen Manthey dieses liberale Königsberg, das relativ früh auch den Juden die gesellschaftliche Integration gestattete.

Dies änderte sich mit der Reichsgründung von 1871 und ganz extrem nach dem Ersten Weltkrieg mit den Bestimmungen des Versailler Vertrags. Der territoriale Verlust Westpreußens machte Ostpreußen zur Insel, mit dem Reich verbunden lediglich über einen künstlichen Korridor, der ständig polnischen Schikanen ausgesetzt blieb. Das Grenzland, abgeschnitten in seinen wichtigsten Verkehrsadern, sah sich nun umgeben von Fremden und Feinden. Es wurde zum Hort der Reaktion und zunehmend empfänglicher für nationalsozialistische Agitation. Mit dem Ende der Weimarer Republik gewannen Hitlers Paladine um den aus Elberfeld stammenden Gauleiter Erich Koch die »Ostmark« bei den letzten Wahlen klar für sich. Allein in der Stadt Königsberg, in der führende Sozialdemokraten wie der Vorsitzende der Reichstagsfraktion Hugo Haase und Preußens Ministerpräsident Otto Braun ihre politische Heimat hatten, hielt das demokratische Bollwerk bis zuletzt stand.

»Ein Leuchtturm multiethnischer Toleranz«: Kants Universität am Kneiphof mit Dom und Pregel-Fluss, 1938

© Institut für Kunstforschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften Warschau

Der Nazipartei tritt auch der nunmehr ausgebombte Großvater bei. Er ist ein gut vernetzter Bankkaufmann und Wirtschaftsprüfer, von hünenhafter Gestalt und mit sehr eigenwilligem Naturell, nach seinerzeitigem Verständnis eine Respektsperson, stets eine Aura höchster Selbstsicherheit verbreitend. In der Weltwirtschaftskrise hat er mit seinen eigenen Geschäften eine Pleite hingelegt, sich danach aber wieder aufgerappelt. Nun setzt der Deutschnationale seine Karten auf die Braunen, freundet sich mit Erich Koch an. Das geht nicht lange gut. Als Hitlers streitlustiger Parteioberster in Ostpreußen sich mit dem Reichsnährstand anlegt und unter Korruptionsverdacht gerät, kündigt der Kaufmann der NSDAP seine Freundschaft und verlässt demonstrativ die Partei. Eine Entscheidung, die später noch von Nutzen sein wird, zunächst aber ein mutiger, ein durchaus riskanter Schritt ist. Denn die Braunen springen mit abtrünnigen »alten Kämpfern« nicht allzu zimperlich um.

Indes, der Großvater übersteht alle Gefahren elegant ein ganzes Jahrzehnt. Allein die britischen Bomber, eingeflogen über das neutrale Schweden, sind nicht Teil seiner Lebensplanung. Der Angriff auf Königsberg trifft ihn ins Mark, vernichtet mit dem Haus das Fundament seiner materiellen Existenz. Die Pregelstadt brennt noch unter erstickenden Rauchschwaden selbst zwei Tage nach Ausbruch des Infernos. Frau und Tochter im Tross, sucht der Großvater mit dem Bollerwagen gleichwohl zum Zentrum vorzudringen, um aus den Trümmern vielleicht ein paar brauchbare Utensilien bergen zu können. Doch das Unternehmen scheitert, es gibt keinerlei Zugang. »Dieses Leben macht keinen Sinn mehr«, sagt er, zurück in Metgethen, und verfällt in Schockstarre. Der Bollerwagen findet neben der Gartenpumpe seinen festen Abstellplatz.

Den neuen Herren im Reich schloss sich auch der Vater des Kindes an mit der Hoffnung auf eine kulturelle Revolution; während der Königsberger Bombardements ist er auf Kriegseinsatz in Frankreich. Der gebürtige Hannoveraner, Jahrgang 1909 und fescher Sohn eines Direktors von Continental, hatte sich für ein Studium der Literatur- und Musikwissenschaften in Marburg und München entschieden, sehr zum Befremden seiner Eltern ob solch brotloser Kunst. Aber da sollten sich die Altvorderen täuschen. Der junge Komponist und Musiker – er spielt Klavier und Querflöte – macht früh mit eigenen Werken auf sich aufmerksam. Die Musik wird für ihn lebensbestimmend. Seine Romantische Ouvertüre oder die Mecklenburgischen Tänze werden von den neuen Rundfunkanstalten gesendet. Die Fachkritik feierte sie als »klangschön« und »geglückten Wurf«.

Die meisten Deutschen glauben an eine Zukunft mit ihrem »Führer«, der Hannoveraner glaubt an seine musikalische Mission. Selbstbewusst führt er als Kompendium seiner Skizzen und Pläne dazu ein Tagebuch, das daneben wenig private Angaben enthält, kaum Reflexionen und offenbar bewusst keinerlei politische Wertungen. Zwei Jahre vor seiner Promotion schließt er sich den NS-Studenten an, nachdem seine christliche, farbentragende und nichtschlagende Verbindung Wingolf wie alle Korporationen unter Gleichschaltungsdruck gerät.

Die Hinwendung zu Hitlers Parteigängern erfolgt wohl mehr aus Anpassung denn aus Überzeugung. Dazu beigetragen haben mag jedoch eine tief verwurzelte Abneigung, die der Agnostiker aus seiner protestantischen Herkunft gegenüber der katholischen Kirche empfindet. Die entlädt sich im Tagebuch zur Jahreswende 1933/34 in einem Ausbruch gegen »das schwarze Gesindel«, wie ihn Julius Streichers Hetzblatt Der Stürmer kaum heftiger hätte vortragen können. Die im Staatsapparat verankerten Katholiken sind in ihrer »Falschheit« für den Hannoveraner »schlimmer als die Kommunisten«, sie sind »Verräter, Verbrecher am Vaterland. Wenn sie bloß ausgerottet werden könnten!« Dieser Erguss erstreckt sich über drei Seiten seiner Notizen, verlangt vom Nationalsozialismus, »diese Bande in Schach zu halten und zu knebeln«, um in der schrillen Apotheose zu gipfeln: »Die katholische Kirche muss vernichtet werden, restlos, eher kann Deutschland nicht gesunden!« Was für eine Aufwallung des ansonsten eher feinfühligen Künstlers! Nach dem Krieg wird er sein Überleben als Flüchtling gerade Mitgliedern dieser verschmähten Kirche verdanken.

Erstaunlich irgendwie, dass sich in den Aufzeichnungen des Spätwagnerianers kein einziges abwertendes Wort zu jener Gemeinschaft findet, gegen die seine NS-Gesinnungsfreunde damals schon wüten: Das Judentum in der Musik erreicht für den Hannoveraner vielmehr einen schöpferischen Höhepunkt in den Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy. In ihm sieht er den romantischen Seelenverwandten. Dessen Schallplattenaufnahmen besorgt er sich noch unbeirrt, als sie auf Geheiß von Joseph Goebbels aus den Läden des Reichs verschwinden müssen.

So geschieht es auch in Königsberg. Dort tritt der Hannoveraner Anfang 1937 eine Stelle als Tonmeister beim Reichssender an. Ohne Mitgliedschaft in der NSDAP hätte er diesen Posten sicher nicht bekommen. Vom Schlossberg aus beobachtet er mit einigen Freunden in der Pogromnacht des 9. auf den 10. November 1938, wie die jüdische Synagoge brennt. Dazu ist das Gejohle des Nazipöbels zu hören: »Juda verrecke«. Das Gebetshaus der gerade noch zweitausend in Königsberg verbliebenen Juden liegt an der Honigbrücke über den Pregel. Gleich gegenüber dem lutherischen Dom, an dessen Seite sich das Säulendenkmal aus rotem Porphyr mit dem schwarzen Granitsarkophag des Toleranzapostels Kant schmiegt. »Ich habe mich geschämt und geweint«, schildert der Hannoveraner Jahrzehnte später diese »Reichskristallnacht«. Und auch, dass er mit den Freunden dann zur Schänke »Blutgericht« gezogen sei und in dem berühmten Gewölbekeller des Schlosses sein schlechtes Gewissen mit einem Rotweinbesäufnis »buchstäblich betäubt« habe. Im Tagebuch findet sich dazu kein Wort.

Ostpreußen vor dem Zweiten Weltkrieg ist mit seinen knapp zweieinhalb Millionen Einwohnern ein dünn besiedeltes, ein blühendes Land. Viele erleben eine goldene Zeit. Die vierseitige Speisekarte im »Blutgericht« (gegründet 1738) ist Mitte der Dreißigerjahre bestens bestückt. Sechs Austern kosten 2,60 Reichsmark, der Haffzander mit Butter und Ei 1,30, das Schweinekotelett mit Gurke 1,50, der junge Fasan mit Ananaskraut ist für 1,90 zu haben, Spickgans mit Butter für 1,50 oder ein halber Hummer auch nur für 3 Mark.

Die »Arbeitsschlacht« der Nazis, vorangetrieben von Erich Kochs »Ostpreußenplan«, sorgt in der strukturschwachen Region für einen Aufschwung ohnegleichen. Achtundsechzig Prozent der Gesamtfläche werden landwirtschaftlich genutzt, enorme Investitionen insbesondere zur Beseitigung überschwemmter Böden durch Drainagen aufgebracht. Diese Meliorationsarbeiten erweitern die Nutzflächen, schaffen einen höheren Viehbestand. Die Pferdezucht auf den Weiden des Gestüts Trakehnen ist ein Vorzeigeprojekt. Die Provinz wird mit blendenden Ernteerträgen bei Roggen und Weizen zur Kornkammer des Reichs, sie erhält sich gleichwohl in den Waldgebieten die Schönheit der Natur. Der Dichter Ernst Wiechert preist die Heimat um sein elterliches Forsthaus: »Nirgends auf der Welt gab es so viele Seen und Moore; so viele Reiher und Adler, so viele Jäger mit wunderbar schimmernden Büchsen, so viele uralte Eichen und so viele süße Himbeeren.«