21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

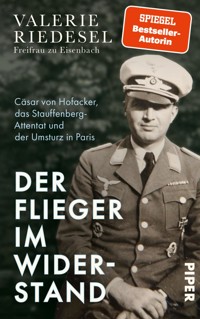

Cäsar von Hofacker war Stauffenbergs Mann in Paris. Als am 20. Juli 1944 im Führerhauptquartier die Bombe explodierte, orchestrierte er einen für wenige Stunden erfolgreichen Umsturz in Paris, bei dem Gestapo und SS festgesetzt werden konnten. Das Scheitern der Operation Walküre führte jedoch zu seiner Festnahme und Hinrichtung. Detailliert recherchiert zeichnet seine Enkelin, die Historikerin und SPIEGEL-Bestsellerautorin Valerie Riedesel, den mutigen und wendungsreichen Lebensweg des Mannes nach, der vom nationalkonservativen Hitler-Verehrer zum Widerstandskämpfer wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Covergestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, München

Covermotiv: privat

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Persönliche Einführung

1 Letzte Absprachen

2 Familienbande

3 Der große Krieg

4 Sabotage, Flucht und Gefangenschaft

5 Frankreich – eine schwierige Liebe

6 Zwischen allen Stühlen

7 Von Kooperation zu Konspiration

8 Vom Planen, Zaudern und Misslingen

9 Die Verschwörung

10 Attentat und Staatsstreich

11 Paris in den Tagen danach

12 »Stark bleiben und den Helm doppelt fest binden«

13 Der Prozess

14 Abkehr von der Diktatur

15 Rückkehr zum Glauben

16 Gefangener der SS und Hinrichtung

17 Sippenhaft und Nachkriegswehen

18 Dornen oder Lorbeeren?

Dank

Anhang

Kurzbiografien aus dem engsten Widerstandskreis

Stammbaum der Familie Üxküll-Gyllenband

Aufbau der Militärverwaltung im besetzten Frankreich

Abbildungsnachweis

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Persönliche Einführung

Mein Großvater ist Cäsar von Hofacker. Wer kennt ihn eigentlich? Wer weiß schon von den dramatischen Ereignissen in Paris an jenem schicksalhaften 20. Juli 1944, von einem Umsturz, der zunächst gelang und den Krieg hätte beenden können? Hier geht es um die bislang unerzählte Geschichte eines Widerstandskämpfers, der eng an der Seite seines Cousins Claus Schenk Graf von Stauffenberg stand – um menschliche Irrwege und den vergeblichen Versuch, den NS-Terror zu beenden.

Mit neun Jahren hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass mein Großvater so etwas wie ein Held war. Die Schule hatte am 20. Juli 1973 geflaggt – keiner von uns wusste, warum. Die Lehrerin erzählte etwas von einem Attentat auf Hitler. Das kam mir bekannt vor, ich meldete mich – »Da war mein Opa auch dabei!« – und erntete große Bewunderung.

Die Beteiligung meines Großvaters am versuchten Staatsstreich des 20. Juli 1944 war mir schon als Mädchen bewusst, ebenso wie seine maßgebliche Rolle in der Widerstandsgruppe im besetzten Paris und die Folgen des Scheiterns des Attentats für ihn und seine Familie. Auch seine anfängliche Begeisterung für Hitler war für uns Kinder kein Geheimnis. Sein gerahmtes Foto – ein dunkelhaariger, gut aussehender, ernst blickender Mann in Uniform – gehörte nach jedem unserer häufigen Umzüge zum vertrauten Wohnzimmerinventar. Wenn wir fragten, erzählte meine Mutter von einem fröhlichen Vater, der bei seinen seltenen Besuchen aus Paris mit ihnen Räuber und Gendarm spielte und dem ihr Dackel Schim nicht von den Fersen wich. Es lag immer ein Anflug von Wehmut in ihrer Stimme – wir fragten deshalb nicht viel, und schon gar nicht kritisch.

Der junge Cäsar, 1926 [1]

Meine Mutter war fast 15 Jahre alt und Sippenhäftling im KZ Stutthof, als ihr Vater im Dezember 1944 in Berlin-Plötzensee gehängt wurde. Ich wusste von der engen Vater-Tochter-Beziehung zwischen ihnen und kannte die Gedichte, in denen sie das Unfassbare zu verarbeiten versuchte. Doch seine Briefe aus Paris hütete sie bis ins hohe Alter wie einen geheim gehaltenen Schatz. Briefe aus dem Jahr 1943 an sein tieftrauriges Kind, das den Tod der besten Freundin nicht verwinden konnte. Briefe voller Anteilnahme, liebevoller Fürsorge und väterlichem Trost sowie Gedanken über den Sinn des Lebens und des Todes, über Glauben und Bestimmung. Wie ernst dieser Vater seine dreizehnjährige Tochter nahm!

Auch Humor und Selbstironie sprachen aus diesen Zeilen, deren Schriftzüge in schwarzer Tinte – mal kräftig schwungvoll, mal blass und kratzig – über die Zeit hinweg so lebendig wirkten, dass ich beinahe die Stimme dahinter erahnen konnte: »Deine zwischen den Zeilen leicht tadelnden Bemerkungen über gewisse neue schlechte Gewohnheiten von Schim habe ich – etwas zerknirscht – zur Kenntnis genommen! Wie soll ich das wieder gut machen? Ich ahne Schlimmes, wenn ich erst einmal als schwacher, gutmütiger Opa Deinen richtigen Kindern schlechte Manieren beibringe.«[1]

Cäsar mit Annele, ca. 1934 [2]

Wie gern hätte ich diesen Großvater erlebt! Nicht nur den Widerstandskämpfer, über den es die eine oder andere Veröffentlichung schon gibt. Diese kurzen politischen Porträts werden an einer Stelle etwas verschwommen: dem Übergang vom überzeugten Bewunderer des »Führers« zum leidenschaftlichen Hitler-Gegner. Es gibt wenige Zeugnisse dieser inneren Wandlung, denn meine Großmutter hatte nach dem Attentat die meisten verfänglichen Briefe vernichtet. Nicht aber meine Mutter, die ihre Korrespondenz mit dem Vater vor der Gestapo versteckte, sie allerdings später keinem Historiker anvertraute. Diese persönlichen Briefe enthalten kein politisches Statement, doch zwischen den Zeilen zeigen sie deutlich eine neue Ausrichtung des inneren Kompasses.

Ich wollte diesen Großvater näher kennenlernen: den Widerstandskämpfer, den Familienvater, den national denkenden Deutschen, den politischen Studenten, der so unbelastet völkischen Idealen nachhing; den Achtzehnjährigen, der 1914 mit jugendlicher Begeisterung fürs deutsche Vaterland in den Krieg zog. Ich wusste nicht, worauf ich mich einließ, als ich in die unzähligen Briefe, Aufsätze, Redemanuskripte und Kindheitsandenken eintauchte, die seine liebevolle Mutter vor mehr als 100 Jahren aufbewahrt hatte. Mein Großvater hat viel und gern geschrieben.

Ich lernte neue, fremde Seiten an ihm kennen, nicht nur seine Überzeugungen, sondern auch seine Zweifel. Mich ergriff seine Liebesgeschichte, sein leises Aufbegehren gegen familiäre Erwartungen, denen er sich verpflichtet fühlte. Ich feierte den modernen Vater, der lernen wollte, seine Babys zu wickeln, und es berührte mich unangenehm, wenn er für seine Töchter Aufgabe und Erfüllung allein in Ehe und Mutterschaft sah. Selbst sein mutiges, provozierendes Auftreten vor dem Volksgerichtshof hinterließ bei aller Bewunderung einen kleinen Stachel: Er hatte dem geifernden Präsidenten Freisler kühl entgegnet, dass er am 20. Juli 1944 mit dem gleichen Recht gehandelt habe wie Hitler am 9. November 1923. Rechtfertigte er im Umkehrschluss damit nicht auch Hitlers Putschversuch gegen die Weimarer Verfassung? Blieb er also bis zuletzt ein Gegner der Demokratie?

Immer wieder galt es, Abstand zu gewinnen vom eigenen historischen und politischen Selbstverständnis, von der Überlegenheit, nach so vielen Jahren alles genau zu überblicken, was damals kaum vorstellbar war. Genauso brauchte ich Distanz von meinem Großvaterbild, das mal in Glanz erstrahlte, um sich dann wieder zu verdunkeln. Die Widersprüche lagen weniger in seiner Person als in der Diskrepanz zwischen meinen Erwartungen und der Wirklichkeit eines facettenreichen menschlichen Lebens, das immer wieder neu herausgefordert wurde. Seine entscheidende Prüfung war wohl nicht erst das offen widerständige Handeln, sondern schon zuvor das stille Eingestehen seines eigenen großen Irrtums.

Als ich, seine Enkelin, vor ein paar Jahren mit meiner Recherche für das Buch begann, trennten mich Welten von der Zeit, in die ich eintauchte. Ich empfand es als selbstverständlich, in einem Land zu leben, das all diese politischen Versuchungen und Verfehlungen für immer hinter sich gelassen hatte.

Heute fehlt mir diese unerschütterliche Gewissheit. Die Akzeptanz autoritärer Regierungsformen beschränkt sich nicht mehr nur auf Staaten, denen gewachsene demokratische Strukturen fehlen. Populistische Phrasen und nostalgische Anspielungen auf eine Vergangenheit, in der sich Probleme angeblich leichter lösen ließen, alles besser und Politik vermeintlich selbstbestimmter war, verbreiten sich zunehmend auch in westlichen Demokratien wie Deutschland. Vor diesem Hintergrund gewinnen der Lebensweg meines Großvaters und die Botschaft der Männer und Frauen des 20. Juli 1944 einen sehr relevanten aktuellen Bezug.

Sie handelten – so heißt es im Entwurf ihrer leider nie gehaltenen Regierungserklärung – für die Wiederherstellung der »Majestät des Rechts«, für die »Freiheit des Geistes, des Gewissens, des Glaubens und der Meinung«. Diese demokratischen Grundrechte erscheinen uns heute als selbstverständlich; dabei vergessen wir schnell, dass sie dies lange Zeit nicht waren. Genau das steht wieder auf dem Spiel, wenn wir uns nicht bewusst gegen populistische Phrasen, gegen die Verführung durch einfache, autoritäre Lösungen stellen – und wenn wir die Ängste und Frustrationen der Menschen nicht ernst nehmen, die sich von diesen Phrasen angezogen fühlen.

»Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich«, lautet ein althergebrachtes Zitat unbekannten Ursprungs. Aus diesem Grund wurde es mir ein noch stärkeres Anliegen, dieses Buch zu schreiben. Denn mit dem Andenken an den Widerstand festigen wir genauso die Erinnerung an das, was ihn notwendig gemacht hat: die schlimmen Erfahrungen von politischer Verführbarkeit, von freiwilliger Unterwerfung unter den Willen eines Diktators, von der Preisgabe eigener Handlungsspielräume und vom Verlust menschlichen Mitgefühls. Es liegt in unserer Verantwortung, es nie wieder so weit kommen zu lassen.

1 Letzte Absprachen

Das ländliche Haus in der Tristanstraße in Berlin-Wannsee mit dem romantischen Torbogen und dem überdachten Holzbalkon inmitten von Vorgärten, Büschen, Bäumen und abendlichem Vogelgezwitscher stand in seltsamem Kontrast zu der zerbombten Hauptstadt ein paar Kilometer weiter nordöstlich. Genauso wenig passte die friedliche Stimmung zu der Atmosphäre äußerster Angespanntheit der neun Männer, die sich hier an einem sommerlichen Sonntag im Haus von Claus und Berthold Schenk Graf von Stauffenberg zusammengefunden hatten. Sie waren zahlreicher als sonst, für gewöhnlich suchten sie das Gespräch in unauffällig kleiner Runde. Die Gestapo hatte überall ihre Spitzel, und gerade erst mit Julius Leber und Adolf Reichwein zwei Männer aus dem inneren Zirkel der Verschwörung verhaftet. Die Lage spitzte sich zu. Wiederholt war man in den vergangenen vier Wochen dicht dran gewesen an dem Attentat auf Hitler, das für alle der hier Versammelten ein so hohes Risiko bedeutete. Es gab kein Zurück mehr – oder doch?

Es war der Abend des 16. Juli 1944. Am Tag zuvor hatte Claus Stauffenberg im Führerhauptquartier Wolfsschanze Hitler einen Vortrag gehalten, den Sprengstoff in der Aktentasche, doch offensichtlich ohne Gelegenheit, den Zünder unbemerkt scharf zu stellen. Seine engsten Mitarbeiter und Vertrauten in Berlin hatten wie besprochen frühzeitig die »Operation Walküre« ausgelöst, das heißt, das Wachbataillon und die Heeresschulen rund um Berlin in Alarmbereitschaft versetzt. Schließlich bestand das Ziel nicht nur darin, Hitler – und möglichst auch Himmler und Göring – zu töten, sondern auch das nationalsozialistische Terrorregime zu stürzen. Dafür mussten umgehend Rundfunksender sowie Partei- und Regierungsgebäude besetzt werden. Gerade noch rechtzeitig gelang es nach Stauffenbergs Telefonanruf, das ganze Manöver wieder abzublasen und glaubhaft als Übung darzustellen. Der Schreck saß allen Beteiligten in den Gliedern.

Am nächsten Abend versammelte sich der engste Berliner Kreis um Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seinen zwei Jahre älteren Bruder Berthold in ihrem Haus in der Tristanstraße, um Näheres über die Geschehnisse des Vortages zu hören und noch einmal zu beraten, wie es weitergehen sollte. Zu diesem inneren Zirkel gehörte der entfernte Vetter Peter Graf Yorck von Wartenburg, die Freunde Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg und Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld sowie der junge Diplomat Adam von Trott zu Solz. In enger Zusammenarbeit mit Stauffenberg hatten sie ein Widerstandsnetzwerk in unterschiedliche politische Kreise gepflegt, nicht nur in Vorbereitung des Staatsstreiches, sondern vor allem auch zur Planung einer staatlichen Neuordnung danach. Die Offiziere Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Georg Alexander Hansen sollten dagegen beim Putsch selbst wesentliche Aufgaben übernehmen. Der neunte in der Runde war mein Großvater, Cäsar von Hofacker. Er kam aus Paris, brachte hochaktuelle Nachrichten von der Westfront mit und drängte zur Eile.[1]

Keiner der neun Männer hat die Verfolgung der Nationalsozialisten nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 überlebt. Keiner von ihnen konnte später von diesem Zusammensein berichten, die stille Nervosität schildern, das spürbare Knistern in der Luft beschreiben, die sicher vom Dunst zahlreicher Zigaretten rauchgeschwängert war. Mein Großvater wollte immer wieder das Rauchen reduzieren – jetzt war nicht der Moment dafür.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg und Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, 1944 [3]

Was wir über jene Zusammenkunft wissen, stammt aus zusammengefassten Wiedergaben von Gestapoverhören. Die konzentrierte Angespanntheit dieses letzten gemeinsamen Austauschs vor dem Attentat geht aus jenen Zeilen hervor, die von Himmlers Bürokraten in den Büros des Reichssicherheitshauptamts auf ihren Schreibmaschinen getippt und an Hitlers Sekretär Martin Bormann geschickt wurden, der sie wiederum dem »Führer« vorlegte. Die Berichte bezweckten immer zweierlei: Aufschluss zu geben über eine Planung, die es eigentlich nie hätte geben dürfen, und die Beteiligten in ihren »niederen Motiven«, ihrem »Defaitismus« und ihrer angeblichen Würdelosigkeit bloßzustellen. Letzteres ist nicht gelungen. Die Aussagen der Verschwörer zeugen oft von Charakterstärke, Verantwortlichkeit und aufrichtiger Auseinandersetzung mit einem verbrecherischen Regime, in das auch einige ihrer Lebenswege verstrickt gewesen waren.

Doch der erste Zweck, Aufschluss zu geben über die Vorbereitung des Attentats, wurde erfüllt. Der Informationsgehalt dieser sogenannten Kaltenbrunner-Berichte[2] für die Nachwelt ist ungeachtet des notwendigen Vorbehalts gegenüber der Quelle groß. Die minutiöse Aufarbeitung der Planung, die Wiedergabe vorbereiteter Aufrufe und Verlautbarungen und auch unterschiedlicher Auffassungen wäre bei der notwendigen Geheimhaltung aller Vorbereitungen ohne die Recherche der Gestapo verloren gegangen. Auf diese Weise sind die meisten der Verschwörer vor ihrem Tod noch einmal zu Wort gekommen – wenn auch unter Druck, zum Teil unter Folter und ohne etwas dagegen unternehmen zu können, wenn ihre Worte verdreht wurden. Und dennoch entsprachen die Aussagen in den meisten Fällen sicher nicht dem, was Hitler erwartet hatte und hören wollte.

»Grafenkreis« lautete später die verächtliche Bezeichnung der Gestapo für diese Gruppe angesichts der vielen adeligen Namen. Einige der Männer hatten sich schon Ende der Dreißigerjahre in unregelmäßigen Abständen zu kritischen Gesprächen zusammengefunden. Das Etikett sollte die von Hitler ausgegebene Losung eines kleinen, elitären und reaktionären Täterklüngels bestätigen. Eine Fehleinschätzung, die sich auch nach dem Krieg noch lange Zeit hielt und dem Widerstand vom 20. Juli 1944 genauso wenig gerecht wurde wie die Bezeichnung Militärputsch. Auch wenn die konkrete Umsetzung des Staatsstreiches in der Hand von Offizieren lag und eines breiten militärischen Netzwerks bedurfte, gehörten weit mehr Zivilisten – Juristen, Verwaltungsbeamte, Gewerkschafter, Kaufleute, Diplomaten, Landwirte und auch Geistliche – in das weite Umfeld der Verschwörung.

Der innere Zirkel um Stauffenberg, der sich am Abend des 16. Juli zusammenfand, war ebenfalls nicht überwiegend militärisch geprägt. Lediglich Mertz und Hansen teilten als Berufsoffiziere mit Claus Stauffenberg langjährige Erfahrung in der Wehrmacht. Trott hatte nie eine Uniform getragen; die anderen blieben weitgehend ihrer zivilen Herkunft und Prägung verhaftet, auch wenn sie im Krieg als Reserveoffiziere dienten.

Bei meinem Großvater war es ähnlich. »Ich bin viel mehr und lieber Soldat als Kaufmann, aber meine eigentliche Berufung ist doch die politische. Und weil dem so ist und ich infolgedessen als Politiker den eigentlichen letzten Sinn des Krieges verneine, deshalb kann ich vielleicht heute ein brauchbarer und im Einzelfall sogar passionierter, aber kein innerlich überzeugter Soldat sein«,[3] schrieb er meiner Großmutter im Winter 1939. Auch sie mochte sich nicht so recht an sein militärisches Leben gewöhnen. »Du bist für mich ein anderer Mensch in Uniform, irgendwie fremd, und ich habe keinen Anteil an diesem Dasein. […] Als Soldatenfrau wäre ich wohl ungeeignet.«[4]

Mein Großvater hatte im Ersten Weltkrieg mit Leidenschaft als Flugzeugführer gekämpft – das Wort Pilot benutzte er damals noch nicht – und in den Dreißigerjahren an mehreren Wehrübungen teilgenommen. Gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrags blieb Deutschland die militärische Luftfahrt versagt, doch Hitler hatte sich über das Verbot genauso hinweggesetzt wie über die restlichen Rüstungsbeschränkungen, was ihm innerhalb der neu aufgestellten Luftwaffe zusätzlichen Kredit verschaffte.

Der dem Heer eigene traditionsgebundene, alte Korpsgeist der Generalstabsoffiziere, der bis zuletzt Hitlers Misstrauen hervorrief und bis zu einem gewissen Grad vor Denunziation schützte, fehlte unter Görings Fliegern und auch in der Marine. Dass außer meinem Großvater keine Luftwaffen- und nur wenige Marineoffiziere dem militärischen Widerstandskreis des 20. Juli angehörten, hatte jedoch noch einen anderen Grund: Für einen Staatsstreich in Berlin brauchte man Panzer, keine Flugzeuge oder Kriegsschiffe.

Die hohen Offiziere des Heeres, die aktiven Generäle und Feldmarschälle galten überwiegend als regimetreu. Nur Einzelne kamen in Betracht, um überhaupt angesprochen und in Umsturzpläne eingeweiht werden zu können. Bis auf wenige Ausnahmen hatten sie jedoch den Staatsstreichgedanken abgelehnt oder hielten sich vorsichtig abwartend in der Deckung, bereit mitzumachen, wenn Hitler erst einmal beseitigt wäre.

Eine dieser Ausnahmen schien Generalfeldmarschall Erwin Rommel zu sein, lange Zeit als Hitlers »Lieblingsgeneral« angesehen und außerordentlich beliebt bei den Soldaten und in der Bevölkerung. Selbst die Engländer zollten dem »Wüstenfuchs« Respekt. Rommel wäre für den Widerstand von unschätzbarem Wert gewesen, nicht nur als Befehlshaber der deutschen Truppen in der Normandie, sondern auch als Aushängeschild gegenüber dem deutschen Volk und dem Ausland. Im Frühjahr 1944 hatte es einen ersten vorsichtigen Kontakt zwischen dem zum Widerstand gehörenden deutschen Militärbefehlshaber in Paris, Carl-Heinrich von Stülpnagel, und Rommel gegeben – offensichtlich ergebnisoffen, denn die Verschwörer hofften weiterhin auf den Feldmarschall. Jetzt aber brachte mein Großvater den Freunden die Nachricht, dass Rommel vollends auf ihrer Seite stünde.

Cäsar von Hofacker hatte am 9. Juli 1944 ein einstündiges Vieraugengespräch mit Rommel geführt und war danach zu dieser Ansicht gelangt. Ohne weitere Zeugen fehlen jedoch bestätigende Aussagen von Dritten; Rommels aktive Zustimmung zum Staatsstreich und Anschlag auf Hitler gilt in der Geschichtsforschung nach wie vor als nicht eindeutig erwiesen. Keinen Zweifel gibt es hingegen an seiner Einschätzung der militärischen Lage, die mein Großvater in Berlin in aller Dringlichkeit an die Mitverschwörer weitergab: Der Nachschub des Feindes werde in etwa 14 Tagen eine erschütternde Übermacht an Menschen und Material geschaffen haben. Die sich in der Abwehr verzehrende Invasionsfront werde bestenfalls noch sechs Wochen Widerstand leisten können.[5] Jeder Tag zählte.

Diese wichtige Information sorgte für zusätzlichen Druck. Nach einem militärischen Zusammenbruch im Westen wäre es für einen Staatsstreich zu spät, dann gäbe es für die Alliierten keinen Grund mehr, sich auf irgendwelche Verhandlungen mit Deutschen einzulassen – selbst wenn diese Deutschen gerade Hitler umgebracht hätten. Vor allem die Älteren unter den Verschwörern hingen teilweise illusionären Vorstellungen einer Friedensordnung an und glaubten an ein Deutsches Reich in den Grenzen von 1939 oder gar 1940 ohne große Gebietsverluste. Die Realisten wussten, dass es einschneidende Veränderungen geben würde. Die Alliierten hatten sich bereits Anfang 1943 nach der Schlacht von Stalingrad auf die Forderung einer bedingungslosen Kapitulation festgelegt und bislang wenig Interesse gezeigt, auf die vorsichtigen Kontaktversuche der Verschwörer einzugehen. Doch war die Tat erst einmal vollbracht, so die Hoffnung, würde man schon Wege der Verständigung für einen annehmbaren Frieden finden.

Nachdem mein Großvater seine Ausführungen beendet hatte, übernahm Claus Stauffenberg wieder das Wort. Die dramatische Schilderung der Lage in Nordfrankreich bestätigte seine eigene Einschätzung. Dann wandte er sich an Adam Trott. Der hochgewachsene, nachdenkliche Diplomat war ihm in den vergangenen Wochen zum nahen Freund geworden und hatte ihn immer wieder über seine meist entmutigenden Gespräche mit Vertretern der Alliierten im Ausland unterrichtet. Dennoch zeigte sich Trott an diesem Abend vorsichtig optimistisch. Würde das Regime in Deutschland von Grund auf verändert, wäre man auf Feindesseite verhandlungsbereit, so seine Aussage.[6] Ohne diese Hoffnung, ohne den Glauben, Deutschland vor dem Schlimmsten bewahren zu können, wäre es kaum möglich gewesen, so viel zu riskieren. Der Schatten des Versailler Vertrags von 1919, die Sorge vor einem »Friedensdiktat«, aber auch vor einer neuen Dolchstoßlegende lastete auf der Verschwörung. Gleichzeitig galt es, als Deutsche selbst den beispiellosen Verbrechen ein Ende zu setzen, die im Namen des eigenen Volkes begangen wurden – aus eigener Kraft die Verantwortlichen abzusetzen und vor Gericht zu bringen.

Mein Großvater wollte »die Niederlage so erträglich wie möglich gestalten«[7]. Als Ältester in der Runde hatte er die Folgen des militärischen, politischen und gesellschaftlichen Zusammenbruchs nach dem Ersten Weltkrieg bewusst erlebt und die Friedensvereinbarungen als nationale Katastrophe empfunden. Die damalige »Erfüllungspolitik« der demokratischen Regierung war ihm als Verrat am deutschen Volk erschienen. Neun und elf Jahre trennten ihn von seinen Vettern Berthold und Claus Stauffenberg, dreizehn sogar vom Jüngsten unter ihnen, Adam Trott. Es waren entscheidende, bewegte Jahre – sie zählten beinahe wie eine Generation. 1896 geboren, hatte mein Großvater seine Kindheit im Kaiserreich verbracht, war mit 18 Jahren mit patriotisch geschwellter Brust als Kriegsfreiwilliger gegen Russen, Franzosen und Engländer ins Feld gezogen und hatte als nationalistischer Student Anfang der Zwanzigerjahre gegen den Vertrag von Versailles und die Weimarer Republik opponiert. Diese prägenden Erfahrungen trennten ihn von den anderen Mitverschworenen in der Tristanstraße. Dennoch fühlte er sich ihnen innerlich zugehörig, zählte mit zu den »Jungen« im Widerstand und nicht zu den »Alten« wie Ludwig Beck, Carl Friedrich Goerdeler oder Ulrich von Hassell, die wiederum 10 bis 15 Jahre älter waren als er.

Das lag auch an den nahen verwandtschaftlichen Beziehungen: Seine und Stauffenbergs Mütter waren Schwestern. Auch zu dem ruhigen und gebildeten Juristen Peter Yorck gab es über die Mütter eine etwas weitläufigere, doch gut gepflegte familiäre Verbindung, und Peters älteste Schwester war der heimliche Schwarm meines Großvaters in der Zeit des Ersten Weltkriegs gewesen. Fritz-Dietlof Schulenburg, genannt Fritzi, wiederum gehörte zu seinen engsten Freunden schon aus Studienzeiten und beeinflusste – obwohl sechs Jahre jünger – prägend sein politisches Denken. Schulenburg mit seinem markanten Schmiss und altmodischen Monokel verkörperte für ihn den Idealtypus des unkonventionellen, preußisch geprägten, selbstsicheren Landedelmanns, der sich in keine gesellschaftliche Schublade einordnen ließ: ein Nationalkonservativer mit linken Ideen, charismatisch, unabhängig im Denken und in seinen Kontakten. Er pflegte die meisten Querverbindungen zu den unterschiedlichen Widerstandsgruppen, zu den militärischen und zivilen, konservativen und linken, »Alten« und »Jungen«. Sie alle mussten an einem Strang ziehen, wenn der Staatsstreich glücken und eine neue Regierung Rückhalt im deutschen Volk finden sollte. Manche Divergenzen ließen sich nicht beilegen, sondern nur vorübergehend dem gemeinsamen Ziel unterordnen. In angespannten Situationen brachen solche Feindseligkeiten auch mal durch, fielen Worte wie »Erzreaktionär« oder »Salonbolschewisten«.

Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg vor dem Volksgerichtshof [4]

Auch Schulenburgs Vetter Schwerin bewegte sich vermittelnd in verschiedenen Widerstandszirkeln. Schwerin und Yorck verbanden gemeinsame Internatsjahre in Roßleben; Stauffenberg, Mertz und Hansen wiederum Offizierslehrgänge und die Generalstabsausbildung an der Kriegsakademie. Dieses Geflecht aus verwandtschaftlichen und langjährigen freundschaftlichen Verbindungen bildete die Basis des bedingungslosen Vertrauens zwischen ihnen, ungeachtet von Differenzen. Denn auch unter diesen »Jungen« gab es durchaus unterschiedliche politische Vorstellungen. Jetzt zählte jedoch nur der einende Wille, schnell zu handeln, das NS-Regime zu stürzen, das Blutvergießen zu beenden und einen Rechtsstaat zu etablieren.

Doch die Durchführung des Attentats erwies sich bislang als nahezu unmöglich – das hatte Claus Stauffenberg schon dreimal diesen Monat und zuletzt am Vortag hautnah zu spüren bekommen. Etliche Versuche verschiedenster Regimegegner waren in den vergangenen Jahren gescheitert: sei es an unglücklichen Umständen, Hitlers sprunghaften Entscheidungen oder auch manchmal an fehlender Beherztheit im entscheidenden Moment. Kaum vorstellbar, was eine solche Tat einem einzelnen Menschen abverlangt. Inzwischen, im fünften Kriegsjahr, gelangten nur noch wenige in die Nähe des Diktators. Stauffenberg gehörte zu diesen wenigen, seit er Mitte Juni 1944 Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres geworden war.

Hinter der so zweitrangig klingenden Bezeichnung »Ersatzheer« standen alle bewaffneten militärischen Verbände in der Heimat. Wie der Name schon sagte, bestand die vordergründige Aufgabe darin, für Ersatz zu sorgen, sprich für Nachschub an Menschen und Material, um die Reihen an der Front wieder zu füllen. So etwas interessierte Hitler, deshalb ließ er die verantwortlichen Offiziere auch häufig zum Rapport ins Führerhauptquartier bestellen.

Dem Ersatzheer unterstanden die Wehrkreiskommandos, die im ganzen Reich den Nachwuchs rekrutierten, die Heeresschulen und alle Soldaten auf Heimaturlaub. Es war der Rückhalt des NS-Regimes bei möglichen Aufständen in Deutschland – zum Beispiel von ausländischen Kriegsgefangenen, die zu Hunderttausenden in deutschen Fabriken arbeiten mussten. »Walküre« lautete das Codewort für das Szenario eines solchen Putsches und alle damit verbundenen militärischen Gegenmaßnahmen, die auch von Hitler abgesegnet worden waren.

Stauffenberg selbst hatte mit Henning von Tresckow 1943 die Befehle für ein militärisches Vorgehen so manipuliert, dass sie am Tag X gegen das NS-Regime angewandt werden konnten. Der Befehlshaber des Ersatzheeres war somit der Dreh- und Angelpunkt eines geplanten Putsches.

Leider konnten sich die Verschwörer auf General Friedrich Fromm nicht verlassen. Umso unentbehrlicher war für sie sein Chef des Stabes an der Schaltstelle des Umsturzes. Stauffenberg war der Einzige, der Hitler töten konnte und zu dieser Tat bereit war. Gleichzeitig musste er von Berlin aus den Staatsstreich lenken, Befehle unterzeichnen und schnelle Entscheidungen treffen. Es war ein nahezu unmöglicher Spagat, noch dazu für einen Mann, dem nach einer Kriegsverwundung ein Auge, die rechte Hand und von der linken zwei Finger fehlten.

Aus diesem Grund kamen am Abend des 16. Juli noch einmal altbekannte Fragen auf: Sollte man Hitler doch am Leben lassen? Konnte ein Staatsstreich auch ohne vorhergehendes Attentat gelingen? Dabei spielten in diesem Kreis moralische Bedenken gegen den Tyrannenmord, der bei einem Sprengstoffattentat auch etliche weitere Opfer fordern würde, längst keine Rolle mehr. Es ging nur noch um die besten Erfolgsaussichten.

Eine Möglichkeit bestand darin, den Putsch nicht durch einen Anschlag, sondern durch eine Teilkapitulation auszulösen und die kämpfenden Truppen an der Westfront eigenmächtig zurückzuziehen – in der Hoffnung, danach mit alliierter Unterstützung zu einer Lösung mit der Sowjetunion zu gelangen. Allerdings bestand die Gefahr, dass Hitler dann SS und andere Heeresverbände gegen die eigene Westfront marschieren lassen würde. Außerdem hing bei dieser Alternative alles von der Handlungsbereitschaft der beiden verantwortlichen Feldmarschälle ab – Erwin Rommel als Befehlshaber der Invasionsfront und Günther von Kluge als Oberbefehlshaber West. Kluge teilte zwar Rommels pessimistische Lageeinschätzung und hatte in der Vergangenheit mit einem »Kinder, ihr habt mich« sein Mitwirken an der Verschwörung versprochen. Doch in eigener Verantwortung gegen höchsten Befehl und propagandistisch eingehämmerte Durchhalteparolen den Kampf einzustellen erforderte eine Entschlusskraft, auf die man sich weder beim einen noch beim anderen verlassen konnte. Jedenfalls wurde die sogenannte Westlösung wieder verworfen, daran änderte auch Cäsar von Hofackers optimistischer Eindruck von Rommel nichts.

Noch wirklichkeitsfremder erscheint die »Berliner Lösung«, die vorsah, sich 24 Stunden lang aller militärischen Nachrichtenwege zu bemächtigen und an allen Fronten den Befehl zum Rückzug zu erteilen. Danach, so die Hoffnung, wäre der Abzug auch nicht mehr von Hitler und seinen Gefolgsleuten in Partei und Armee aufzuhalten. Die massive Konzentration der deutschen Truppen an der Reichsgrenze könnte – so wiederum die Hoffnung – die Kriegsgegner dazu bewegen, sich auf Waffenstillstandsverhandlungen einzulassen.

Angesichts solch hypothetischer Überlegungen erschien die »zentrale Lösung« – nämlich zuerst das Attentat auf Hitler zu verüben, danach den Staatsstreich auszuführen und parallel dazu die Kapitulation im Westen zu veranlassen – trotz aller Risiken am realistischsten. Mein Großvater gab ihr eine Erfolgschance von maximal zehn Prozent. Zeitgleich mit dem Umsturz in Berlin sollte der Pariser Widerstandskreis handeln, SS und Sicherheitsdienst in der besetzten französischen Hauptstadt ausschalten, die Nachrichtenverbindungen ins Reich kappen und die Invasionsfront öffnen.

Die Verschwörer mussten hinnehmen, dass unmittelbar vor ihrem höchst risikoreichen Einsatz ganz entscheidende Fragen nicht geklärt werden konnten. Würde man mit den Westmächten oder vielleicht doch mit der Sowjetunion kooperieren? Sie hatten von den Alliierten trotz zahlreicher vorsichtiger Andeutungen keine Zusage erhalten. Im Gegenteil: Alle Äußerungen waren eher entmutigend. Am ehesten schien Stalin zwischen Nazis und Deutschen zu unterscheiden – aber konnte man ihm trauen? Würden die Westalliierten am Ende nicht aus Furcht vor dem Bolschewismus doch zusammen mit einem von Hitler befreiten Deutschland gegen die Sowjetunion vorgehen? Eine Hoffnung, an der sie – allen voran Claus Stauffenberg – bis zuletzt festhalten wollten.

Noch einmal gingen die Meinungen hin und her. Schließlich einigte man sich auf Verhandlungen – sowohl mit den Alliierten im Westen als auch mit den Sowjets –, am besten auf Ebene der Feldmarschälle (von Militär zu Militär) mit Unterstützung gut vernetzter Zivilisten. Der frühere Botschafter in Moskau, Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg, wurde dabei genannt und natürlich Trott mit seinen nahen Verbindungen zu Engländern und Amerikanern. Mein Großvater sollte seine guten Kontakte zur Vichy-Regierung nutzen, um eine Fürsprache Frankreichs bei den Westalliierten zu erreichen.[8]

Als die neun Männer am Abend des 16. Juli auseinandergingen, stand der Entschluss unwiderruflich fest: Das Attentat musste zeitnah erfolgen, Stauffenberg würde bei nächster Gelegenheit die Bombe zünden und »Walküre« auslösen. Die Risiken blieben extrem hoch, die Erfolgsaussichten gering. Doch es war die einzige Möglichkeit, für Deutschland zu kämpfen und dem eigenen Anspruch an Verantwortung und sittliches Handeln gerecht zu werden – in dieser Überzeugung hatten sich die Freunde gegenseitig bestärkt.

Am nächsten Tag trat mein Großvater die Rückreise nach Paris an, ohne sich Zeit für einen Abstecher nach Oberbayern zu nehmen, um seine Frau und Kinder noch einmal zu sehen. Er stand noch spürbar unter dem starken Eindruck der Zusammenkunft des Vorabends, als er meiner Großmutter unterwegs aus dem Schlafwagen schrieb:

»Geliebte!

Ich möchte diese Reise nicht abschließen, ohne in alter und immer gleichbleibender Art und aus innerstem Herzensbedürfnis Dir etwas ganz Liebes zu sagen, Dir einfach zu zeigen, wie lieb ich Dich habe.

Der notwendige Verzicht auf den Umweg über Krottenmühl wird mir nicht so schwer wie ich dachte. Weniger deshalb, weil es aus zeitlichen Gründen schlechthin keine andere Wahl gab, sondern mehr deshalb, weil Tragweite und Inhalt meines Wirkens so geschichtliches Niveau angenommen haben, daß es auf dieser Ebene den früher häufigen Konflikt zwischen ›dienstlichem‹ und privaten Leben nicht geben kann. Ein paar Tage ›Eisengeschäft‹ konnte ich ohne weiteres und ohne schlechtes Gewissen Euch zuliebe dran geben; heute wäre jedes ungenutzte Verstreichenlassen auch nur weniger Stunden eine Sünde wider den Heiligen Geist und ein Verstoß nicht zuletzt gegen meine Pflichten als Mann einer deutschen Frau und Vater deutscher Kinder.

Das hindert nicht, daß ich Dich genauso lieb behalte, genauso viel und oft an dich denke, mich genauso leidenschaftlich nach Zusammensein und Aussprache mit Dir sehne wie jemals zuvor. Ja, im Grunde noch viel mehr. Es zersprengt mir oft beinahe das Herz. Denn je mehr ich innerlich an Aufgaben wachse, desto stärker wird auch – das fühle ich ganz intensiv – meine Liebe zu Dir, soweit das überhaupt noch möglich ist. So wachsen wir aus der Ferne still und schweigend, aber umeinander wissend – immer stärker zueinander hin, und ich weiß, daß einstmals der Tag kommen wird, wo wir beide auch in unserer Liebe die Früchte davon pflücken werden. Ich habe in den letzten Wochen mehr Freundschaften fürs Leben geschlossen als in den letzten 15 Jahren. Auch das ist ein Gewinn, der für uns beide gilt.

Übrigens: Vergiß meine neulich harten Worte. Fühle nur eines: wie lieb ich Dich habe, wie ich mich nach Dir sehne, wie sehr ich mit Haut und Haar, mit Leib und Seele Dir, meinem alten geliebten Liebilein verfallen bin, Dir im buchstäblichen Sinn ge hö re.«[9]

Ahnte mein Großvater, dass er seinen Abschiedsbrief schrieb?

2 Familienbande

Einer fehlte bei der Zusammenkunft am Abend des 16. Juli 1944 in der Tristanstraße, einer, der mit 67 Jahren zwar wesentlich älter als die anderen war, aber unbedingt zu diesem Kreis dazugehörte: Nikolaus Graf von Üxküll-Gyllenband, Onkel der Stauffenberg-Brüder, Cäsar von Hofackers und – wenn auch etwas entfernter – Yorcks. Hochgewachsen, schlank, mit schmalem Gesicht und kurz geschnittenem Schnurrbart wirkte er jedoch deutlich jünger, als sein Alter vermuten ließ. Seine Neffen liebten und verehrten ihn und brachten schon als Studenten gern ihre Freunde mit in Üxkülls offenes Haus nach Berlin-Zehlendorf. Mein Großvater führte Fritzi Schulenburg ein, der dort bald ebenso vertraut und selbstverständlich ein und aus ging wie er selbst.

»Nux«, wie der Onkel von allen bezeichnet wurde, musste für sie eine Persönlichkeit von großer Ausstrahlungskraft gewesen sein, denn er verkörperte das Ideal eines vornehmen, konservativen Charakters, bei dem sich preußische Tugenden mit österreichischem Charme paarten. Gleichzeitig begegnete er »den Jungen« – wie er sie nannte – ungeachtet des Altersunterschieds nicht als Onkel, sondern als Freund. Er nahm sie ernst, teilte ihre Fragen, achtete ihre besonderen Eigenschaften, bewunderte ihre Stärken und wurde von ihnen immer wieder zurate gezogen. Anfangs hatte auch Üxküll in Hitler einen Hoffnungsträger gesehen, geglaubt, dass es möglich sei, den Weg der nationalsozialistischen Bewegung von innen heraus zu beeinflussen. Doch er gewann im Laufe der Dreißigerjahre zunehmend an Abstand und kam schließlich zur Überzeugung, dass das NS-Regime von den Deutschen selbst – aus eigener Kraft – überwunden werden müsse. Er ermutigte die Jungen zum Handeln – besonders seinen Patensohn Claus Stauffenberg, dem er am ehesten die schwierige Führungsrolle im Widerstand zutraute. Für meinen Großvater zählte die Meinung von Nux mehr als die eines jeden anderen.

Üxküll kannte keinen Dünkel. Als Kommandeur im Krieg stand er selbstverständlich auf, wenn ein älterer Soldat, egal welchen Dienstgrades, den Raum betrat, und grüßte, denn »der ist ja in seinem zivilen Leben auch schon etwas gewesen; zum mindesten ist er Familienvater«[10]. Gleichermaßen ließ er jede Frau zuerst durch die Tür treten, auch wenn es die eigene Köchin war. Als er nach dem Ersten Weltkrieg mit 42 Jahren als Oberstleutnant aus der Armee ausschied, war er sich nicht zu schade, als kaufmännischer Lehrling in einer Holzhandlung wieder neu anzufangen. Er stieg schnell auf und leitete ab 1923 in Berlin die Tiele-Winklersche Vermögensverwaltung.

Nikolaus »Nux« Graf von Üxküll-Gyllenband vor dem Volksgerichtshof [5]

Genauso selbstverständlich zog er 1943 mit 66 Jahren zu Claus Stauffenberg in die Tristanstraße, um seinem durch Kriegsverwundungen schwer gehandicapten Neffen bei täglichen Handgriffen sowie bei der Vorbereitung des Umsturzes zu unterstützen. Die von Hitler ausgehende Gefahr hatte er schon 1938 erkannt, dessen Wahnsinn spätestens im Februar 1942 als »Festungskommandant« in Tschudowo, südlich von Leningrad. »Festung« – der Begriff versprach Stärke, Sicherheit, Kampfbereitschaft. Die Wirklichkeit sah anders aus: eine angespannte Lage in einem Kessel mit prekärer Versorgung und unvorstellbarer Not der zwangsläufig miteingeschlossenen russischen Zivilbevölkerung.[11]

In der Ukraine ging Üxküll mit seinen Soldaten gegen Massenerschießungen von Zivilisten durch die Sicherheitspolizei vor – sein Adjutant berichtete später davon und zitierte den Grafen mit den folgenden Worten: »Wenn ich dafür einmal meinen Kopf geben müsste, wäre ich für eine gute Sache gefallen.«[12] Üxküll wurde am 14. September 1944 gehängt, allerdings nicht wegen dieses mutigen Einschreitens, sondern aufgrund seiner Beteiligung an den Vorbereitungen zum Staatsstreich des 20. Juli. Seine Handschrift befand sich auf mehreren Dokumenten der Widerständler, sein Name auf einer Liste künftiger Verbindungsoffiziere zwischen einer neuen Regierung und den Wehrkreiskommandos.

Den 16. Juli 1944 erlebte Üxküll nicht in Berlin, sondern mit der Geburt seines Enkelsohnes als besonderen Tag mit seiner Schwester, Karoline Gräfin Stauffenberg, in Lautlingen. Der kleine Ort in der württembergischen Provinz war auch ihm und seiner Familie Heimat geworden, sie verbrachten nahezu alle Ferien im stauffenbergschen Schloss und hatten dort ihre vertrauten Zimmer im zweiten Stock. Auch Alexandrine Gräfin Üxküll, die unverheiratete Schwester und Oberin des Roten Kreuzes, hatte bei Stauffenbergs in Lautlingen ein Zuhause gefunden. Im Krieg rückte die Großfamilie erst recht zusammen. Albertine, Cäsars Mutter, lebte im 50 Kilometer entfernten Tübingen.

Immer schon waren die üxküllschen Geschwisterbande eng gewesen, seit ihrer durchaus glücklichen Kindheit, die sie als Waisen bei ihrer Tante Olga Gräfin von Üxküll-Gyllenband am württembergischen Hof verbracht hatten. Das unkonventionelle, geradezu skandalöse Leben ihrer früh verstorbenen Eltern, die zunächst auf eine Heirat verzichten wollten, hatte einst für aufgeregten Klatsch in den höfischen Gesellschaftskreisen von Berlin bis Wien und London gesorgt. Die Kinder Albertine, Alexandrine, Karoline und Nikolaus schweißte hingegen die Geschichte dieser großen, verzweifelten und ihrer Zeit weit vorauseilenden Liebe eng zusammen. Sie war wie ein heimliches Band, das auch noch in die Enkelgeneration der Stauffenbergs, Üxkülls und Hofackers hineinwirkte.

Mein Großvater Cäsar kannte den gewundenen Lebensweg dieser mütterlichen Vorfahren ganz genau und fühlte sich ihnen zutiefst verbunden. Das äußerte sich in seiner leidenschaftlichen Schwärmerei für alles Üxküllsche und nicht zuletzt in der als tiefe Seelenverwandtschaft empfundenen Nähe zur Mutter.

Er liebte und bewunderte sie, teilte mit ihr seine oft überschwänglichen Empfindungen, seine Nöte, Zweifel und Enttäuschungen genauso wie seine ersten amourösen Eroberungen, philosophischen Gedanken und Bücher, die ihn beschäftigten. Über die Mutter führte das innere Band in direkter Linie zu den Großeltern, wie er es selbst im Herbst 1914 in einem Brief mit jugendlichem Pathos zum Ausdruck brachte:

»Mein Verhältnis zu Dir, liebste Mutter, nähert sich ja mehr dem allgemein üblichen zwischen Mutter und Kind, da in diesem die natürliche, instinktive Kinderliebe stets dermaßen überwiegen wird, daß andere Momente erst in zweiter Linie in Betracht kommen. Trotzdem umgeben all die zahlreichen u. so unendlich feinen Gefühle, die der Name Üxküll, der Name Deiner Eltern u. Deines Bruders, in mir erweckt, Dein liebes Bild wie ein Heiligenschein u. adeln meine Gefühle der Kinderliebe.«[13]

Cäsar mit seiner Mutter – ein inniges Verhältnis, Berlin Steglitz, 1935 [6]

Der Altersunterschied zwischen meinem Großvater und seinen Cousins Alexander, Berthold und Claus von Stauffenberg mochte in der Kindheit eine Rolle gespielt haben. Cäsar war der große Vetter, der mit 18 Jahren in den Ersten Weltkrieg zog, während die Stauffenberg-Brüder mit kindlichem Eifer das Kriegsgeschehen mitverfolgten und Heldengedichte verfassten.[14] Hatten sie ihn als Buben bewundert, vor allem, als er dann einer der ersten Flugpioniere wurde, so erkannte mein Großvater seinerseits später die überdurchschnittlichen Fähigkeiten seiner jüngeren Cousins. Zwischen den Familien gab es sehr viel Verbindendes: Stauffenbergs und Hofackers waren Württemberger, beide Väter standen im Dienst des württembergischen Königs. Alfred Schenk Graf von Stauffenberg gehörte als Oberhofmarschall lebenslang zum engsten Stab des Regenten, Eberhard von Hofacker hatte die militärische Laufbahn eingeschlagen und sich zwischenzeitlich als Kommandeur der Schlossgardekompanie das besondere Vertrauen des Königs erworben, der die Familie 1909 in den erblichen Adelsstand erhob.

Die Nähe zum eher großbürgerlichen als hochherrschaftlichen Stuttgarter Hof bildete das soziale Milieu, in dem die Jungen aufwuchsen. Es war ein konservatives, doch durchaus auch liberal aufgeschlossenes Umfeld. Während die Forderung nach der Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts Preußen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs spaltete, galt für den Württemberger Landtag schon seit Beginn des Kaiserreichs das allgemeine, gleiche Männerwahlrecht. Der volkstümliche König Wilhelm II. ging gern in Zivil mit seinen beiden Spitzen an der Leine im Stuttgarter Schlosspark spazieren und scheute nicht den direkten Kontakt zu seinen Landeskindern. Selbst die Revolutionäre bescheinigten ihm 1918 – im Gegensatz zu seinem kaiserlichen Namensvetter – ein vorbildliches Verhalten. Aber abdanken musste auch er, »wege dem Sischteem«.[15]

Die emotionale Verbindung der Kinder zum württembergischen Königshaus führte weniger über die Väter als über die Mütter in die vornehme Dienstwohnung der gemeinsamen Großtante Olga in der Stuttgarter Akademie, wo sie sich zum sonntäglichen Mittagessen trafen. Die »Oschli« war Großmutterersatz, geliebt, verehrt und umgeben von der Aura der früh verstorbenen, geheimnisvollen, tragischen und gerade deshalb auch romantisch verklärten Großeltern.

Bei den hofackerschen Vorfahren meines Großvaters ging es gesellschaftskonformer zu als bei den Üxkülls. Sie gehörten zu den angesehenen Württemberger Familien des Bildungsbürgertums, waren Pfarrer oder königliche Beamte und über mehrere Generationen für ihre Verdienste mit dem persönlichen Adelstitel ausgezeichnet worden. Die Hochzeit des damals noch bürgerlichen Großvaters Cäsars mit der jung verwitweten Anna Freiin Varnbüler von und zu Hemmingen sorgte in der Stuttgarter Gesellschaft für einiges Aufsehen und für neue familiäre Verbindungen in die angesehene Berliner Gesellschaft.

Mein Urgroßvater, Cäsars Vater, war auf dem königlichen Landgestüt in Marbach aufgewachsen. Naturverbunden, pferdebegeistert und den praktischen Dingen zugewandt ging er in seiner militärischen Karriere auf, die für ihn und seine Familie häufige Ortswechsel auch außerhalb Württembergs, nach Berlin und Frankfurt, mit sich brachte. Mein Großvater bewunderte ihn, er war für ihn der Inbegriff des verantwortungsvollen, um das Wohl seiner Soldaten besorgten Offiziers. Genauso nahm er ihn auch als Vater wahr. Cäsars Kindheit war von der warmherzigen und vertrauensvollen Atmosphäre im Elternhaus geprägt. Die große Offenheit und Nähe, die aus den zahlreichen Briefen sprechen, haben mich immer wieder erstaunt – gingen sie doch weit über das hinaus, was man von einer Kindheit im wilhelminischen Kaiserreich erwartet hätte. Gleichzeitig ist in ihnen immer wieder das tiefe Bedürfnis meines Großvaters zu spüren, es den Eltern recht zu machen und die verantwortungsvolle Rolle des ältesten Sohnes, des Stammhalters, in ihrem Sinne auszufüllen. Er lernte leicht, hatte keine Scheu, auf Menschen zuzugehen, suchte Gespräch und Austausch und wuchs recht selbstverständlich in das gesellschaftliche Leben hinein, das zu der väterlichen Offiziersstellung und der Nähe zum württembergischen Hof gehörte.

Den Sommer verlebten die Hofacker-Kinder weitgehend ohne die Eltern bei der Großmutter Anna in Tutzing. Die Witwe des Marbacher Oberlandstallmeisters hatte 1896 das bäuerliche Anwesen mit zwei Häusern und zehn Hektar Land oberhalb des Starnberger Sees erworben und verbrachte dort die letzten 30 Jahre ihres Lebens. Mein Großvater und seine Geschwister reisten nicht allein, sondern wurden von einem »Mademoiselle« genannten, Französisch sprechenden Kindermädchen, von einer Gouvernante sowie von einem Hauslehrer begleitet und nach ihrer Ankunft als Erstes bayrisch eingekleidet.

Cäsar und sein nur elf Monate jüngerer Bruder Alfred waren bei allen wilden Spielen auf dem weitläufigen Areal, beim Schwimmen und später beim Angeln und Jagen ein fest eingeschworenes Team. Dabei behauptete mein Großvater bewusst seine Position des Älteren, was ihm nicht schwerfiel, da er um einiges kräftiger war als der introvertierte jüngere Bruder. Das traditionelle, nach heutigen Begriffen reaktionäre Regime der Großmutter förderte ein solches Rollenbewusstsein zusätzlich. Wenn Cäsar und Alfred zum Angeln gingen, musste ihre drei Jahre jüngere Schwester Brigitte vorher den Komposthaufen nach Würmern durchsuchen. Jeder aufkeimende Protest wurde von der Großmutter mit den mahnenden Worten »dienen lerne beizeiten das Weib« unterbunden. Cäsars Mutter sorgte zu Hause dann für den entsprechenden Ausgleich, indem sie ihre Söhne anhielt, sich gegenüber den jüngeren Schwestern als Kavaliere zu benehmen.[16]

Mein Großvater verinnerlichte von klein auf diese patriarchalischen Strukturen. Sie prägten nicht nur sein Rollenverständnis innerhalb der Familie, sondern fanden sich später auch in den gesellschaftlichen und politischen Vorstellungen. Führen und dienen gehörte zum anerzogenen Selbstverständnis – Tugenden, die weniger soldatisch als ritterlich, weniger rational als romantisch verstanden und verklärt wurden. Die Helden seiner Jugend waren die Freiheitskämpfer der napoleonischen Zeit, die sich gegen die französische Fremdherrschaft aufgelehnt und Napoleon schließlich 1813 in der Völkerschlacht von Leipzig besiegt hatten. Ihren Kampf für Deutschland wollte Cäsar weiterführen und merkte dabei nicht, dass ihr Patriotismus für ein »einig Vaterland« sich im wirtschaftlich erstarkenden Kaiserreich längst zu einem geltungssüchtigen Großmachtstreben entwickelt hatte.

Als guter und redegewandter Abiturient ohne Scheu vor dem großen Auftritt durfte mein Großvater 1913 am Goethe-Gymnasium in Frankfurt die schulische Festansprache zum Sedantag halten, einem mit viel Pomp gefeierten Gedenktag zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Die Völkerschlacht von Leipzig jährte sich gerade zum hundertsten Mal und sorgte zusätzlich für eine breite Stimmung nationaler Ergriffenheit. Cäsar wählte Theodor Körner als Thema seines Vortrags – jenen Dichter, der als junger Mann Braut und erfolgreiches Künstlerleben in Wien verlassen hatte, um in den Kampf gegen Napoleon zu ziehen. Die Begeisterung für den tragischen »Heldenjüngling«, »der alles Große und Herrliche, was jene Zeit entstehen sah, verkörperte« – die Geburt einer neuen Gesinnung, die Auferstehung des neuen Deutschtums, die Opferbereitschaft des Einzelnen für die Sache und das Vaterland[17] –, spricht deutlich aus jeder Zeile seines Manuskripts. Eine Begeisterung, die seine Zuhörer teilen sollten; mein Großvater wollte überzeugen mit einer »manchmal fast suggestiv wirkenden Dialektik«, wie es ein Freund aus dem Widerstand später beschreiben sollte.[18] Der Anspruch, persönliches Glück und Familie dem Einsatz fürs Vaterland zu opfern, wurzelte tief im romantischen Verständnis des 19. Jahrhunderts. Cäsar nahm dieses Ideal zeitlebens ernst, auch als es nicht mehr um den Heldentod auf dem Schlachtfeld ging, sondern um die Beteiligung an einem Putsch, der das Stigma des Verrats trug.

3 Der große Krieg

Zunächst aber gab es keine Gewissenskonflikte, denn Cäsar von Hofacker zweifelte während des Ersten Weltkriegs keinen Moment an der Rechtmäßigkeit der deutschen Sache. Tatendrang, Suche nach Abenteuer und Bewährung, vor allem aber die jugendliche Bereitschaft, sich etwas Großem mit Leib und Seele zu verschreiben, verdrängten bis zuletzt zwischenzeitlich aufkommende Gedanken der Sinnlosigkeit eines Konflikts, der jedes bisher gekannte Maß an Grausamkeit und Opfer übertraf. »Der große Krieg« wurde er gemeinhin genannt, bevor 25 Jahre später ein weiterer die Katastrophen des 20. Jahrhunderts durchnummerierte.

Am stärksten beeindruckte meinen Großvater das »Augusterlebnis« von 1914: das Gefühl einer bedingungslosen deutschen Einigkeit, auch wenn die kollektive nationale Kriegseuphorie als vorübergehendes Strohfeuer schnell wieder erlosch. Die Erfahrung, dass sich politische, soziale und regionale Gegensätze einem höheren Ziel unterordneten, bildete die Grundlage für seinen Glauben an eine starke Volksgemeinschaft als gesellschaftspolitisches Modell.

Den akuten Auslöser der Katastrophe, das Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo am 28. Juni 1914, erlebte mein Großvater in England. Zwischen Abitur und freiwilligem Militärdienst hatte er sich im Seebad Eastbourne am Ärmelkanal bei einer Lady einquartiert, die ausländische Pensionäre in die englische Sprache und Kultur einführte. Er schrieb seiner Mutter auf Englisch und erzählte von Angelpartien und Tennisturnieren und vom ungewöhnlich warmen englischen Sommer. Über die politischen Ereignisse, die den Kontinent erschütterten, verlor er kein Wort. Doch auch in der deutschen Öffentlichkeit war die erste große Aufregung nach dem Mord am österreichischen Kronprinzenpaar recht bald einer trügerischen Sommerlethargie gewichen.

Hinter den Kulissen schafften allerdings rege Beratungen in Berlin die Voraussetzungen, die Österreich-Ungarn eine Politik der Unnachgiebigkeit gegenüber Serbien ermöglichten und den Kriegsausbruch zur Folge hatten. Aus deutscher Sicht war die Doppelmonarchie durch nationalistische und separatistische Strömungen auf dem Balkan – von Russland geduldet, wenn nicht gar unterstützt – in ihrer Existenz bedroht. Ein Zerfall des Habsburgerreiches hätte jedoch zur vollständigen Isolierung Deutschlands geführt. Es galt also, den einzigen verlässlichen Bündnispartner zu stützen; der Kaiser stellte diesem deshalb den umstrittenen »Blankoscheck« aus: die Zusicherung, dass Deutschland Österreich treu zur Seite stehe, egal welche Kettenreaktion eine Kriegserklärung an Serbien auslösen würde. Denn man war sich durchaus bewusst, dass Russland einem österreichischen Einmarsch in Serbien nicht tatenlos zusehen würde, dass dies wiederum ein Eingreifen des russischen Verbündeten Frankreich zur Folge hätte und damit auch mit einem Kriegseintritt Englands zu rechnen wäre. Die drohende Konsequenz war allen klar: der schrecklichste Krieg, den Europa je erlebt hatte.[19] Dennoch gab es diese Risikobereitschaft, nicht nur in Deutschland. Das Kaiserreich wählte aufgrund seiner verfehlten Bündnispolitik die Flucht nach vorn: Besser jetzt einen Krieg führen als abwarten, bis Frankreich und Russland weiter aufgerüstet hatten.

Hektische diplomatische Aktivität in den letzten Julitagen, zahlreiche Telegramme, die zwischen dem Kaiser und dem Zaren, zwischen Berlin, Petersburg, London und Paris wechselten und in Auszügen von den Zeitungen veröffentlich wurden, sollten den Eindruck erwecken, dass Deutschland mit allen Mitteln um eine friedliche Lösung bemüht sei.

»Das ganze Wirken des Kaisers war der Erhaltung des Friedens gewidmet«, verkündete Reichskanzler Bethmann Hollweg am Abend des 1. August kurz vor Mitternacht einer Menschenmenge, die mit patriotischen Gesängen vor die Reichskanzlei gezogen war. »Bis in die letzten Stunden wirkte er für den Frieden Europas und er wirkt noch für ihn. Sollte all sein Bemühen vergeblich sein und sollte uns das Schwert in die Hand gezwungen werden, werden wir in das Feld ziehen mit gutem Gewissen und dem Bewußtsein, daß nicht wir den Krieg wollten. Wir werden dann den Kampf um unsere Existenz und unsere nationale Ehre mit der Einsetzung des letzten Bluttropfens führen.«[20]

Cäsar kehrte genau in den Strudel der letzten Julitage 1914 hinein aus England zurück. Anfang August rückte er als »Einjährig-Freiwilliger« in das Württemberger Regiment König Wilhelm I. Nr. 20 ein. Etwas anderes als die prestigeträchtige Kavallerie kam für ihn nicht infrage. Seine Uniform war zwar in demselben einheitlichen Feldgrau wie die aller Soldaten, doch die doppelreihige Ulanka wies ihn eindeutig als Ulanen aus, genauso wie die »Tschapka«, ein Helm mit viereckigem Deckel anstatt eines Pickels. Dass sein jüngerer Bruder ihm folgte, sich mit einem Notabitur begnügte und sich kurze Zeit später ebenfalls freiwillig meldete, war meinem Großvater zunächst ein Dorn im Auge. Doch er überwand seinen Unmut – keiner wusste ja, wie lange der Krieg dauern würde und ob Alfred im nächsten Sommer mit seinem Einsatz fürs Vaterland überhaupt noch zum Zuge käme. Obwohl er gerade mehrere Wochen in England verbracht hatte, kam er nicht auf den Gedanken, den Konflikt zu hinterfragen. Vielmehr gab er sich ganz mit jugendlichem Pathos der aufgeheizten Stimmung jener Tage hin. Am 4. August schrieb er:

»Die patriotische Erfahrung nimmt mit jeder Stunde zu, jedoch nicht an Breite, sondern an Tiefe.« […] »Die Gerechtigkeit unserer Sache im Gegensatz zu der unmoralischen Haltung unserer Gegner, verleiht der ganzen Stimmung eine besondere Weihe. Das Vertrauen in die Armee ist felsenfest. Der Wille zum Siege, das freudige, männliche Sehnen, dem Romanen u. Slawenvolke einmal deutsche Kraft u. deutsches Eisen am eigenen Leibe fühlbar zu machen u. mit einem kräftigen Ruck die jahrelang unsere Kraft behindernden Fesseln zu zerreißen u. mit unsern Neidern endlich einmal für immer abzurechnen. Es ist wahrhaft herzerhebend. Es ist einfach unmöglich, die Stimmung dieser Tage in ihrer ganzen Breiten- u. Tiefenausrichtung aufs Papier zu bringen. Jedermann weiß, daß sie sich würdig an die von 1813, 1870 u. aller großen Zeiten unseres Volkes zur Seite stellt, jedermann verspürt in jeder Minute den gewaltigen Flügelschlag der Völkergeschichte und des Volkes Schicksals.«[21]

Cäsar (links) und sein Bruder Alfred im Ersten Weltkrieg, 1915 [7]

Die Mehrzahl der Deutschen kämpfte in der tiefsten Überzeugung, das Vaterland zu schützen, während die expansiven Ziele Frankreichs – die Rückgewinnung der »deutschen Gebiete« Elsass-Lothringen – und das sowjetische Ziel – der Zugang zum Mittelmeer – klar auf der Hand zu liegen schienen. Wer wem als Erstes den Krieg erklärt hatte, spielte dabei keine Rolle. »Wenn eine Minderheit von einer Mehrheit von allen Seiten bedroht wird, kann sie nicht warten, bis diese Mehrheit über sie herfällt, sondern muß suchen, sich durch raschen Schlag gegen den einen oder anderen Gegner aus der Umklammerung zu befreien«,[22] schrieb Cäsars Vater in einem 1927 veröffentlichten Buch über den Ersten Weltkrieg, räumte aber ein, dass es taktisch vielleicht klüger gewesen wäre, die ersten russischen Grenzverletzungen abzuwarten.

Voller Ungeduld fieberte mein Großvater seinem Fronteinsatz entgegen, beklagte die ineffiziente, viel zu theoretische soldatische Ausbildung in Ludwigsburg und verfolgte mit glühendem Eifer den Vormarsch der deutschen Truppen. Diese erzielten zunächst im Westen rasche Erfolge, da sie, anstatt sich an dem neuen französischen Befestigungsring aufzureiben, überraschend durch Belgien marschierten, in der Hoffnung, Frankreich zu besiegen, noch bevor Russland sein im riesigen Zarenreich verteiltes Heer an der Grenze zu Deutschland zusammenziehen konnte. Über die Neutralität Belgiens war die Oberste Heeresleitung dabei skrupellos hinweggegangen. Sie fürchtete auch nicht den Kriegseintritt Großbritanniens, das zu den Mächten gehörte, die diese Neutralität garantierten. Bis zur Landung der Engländer, so die ebenso optimistische wie waghalsige Überlegung, sei der Krieg längst zugunsten Deutschlands entschieden.

Allerdings waren die Belgier nicht bereit, sich diesem Kalkül kampflos zu unterwerfen. Das kleine Land leistete erbitterten Widerstand. Die Überlegenheit der massiven deutschen Invasionsarmee bescherte dieser die ersten »wundervollen Siege«, von denen mein Großvater begeistert schrieb, und General Erich Ludendorff ein gefeiertes Debüt als Bezwinger von Lüttich. Kaum an die deutsche Öffentlichkeit gelangte hingegen das Ausmaß der eigenen Verluste bei diesen ersten Angriffen einer in Reih und Glied vorwärtsstürmenden Infanterie gegen die Maschinengewehre der Verteidiger.

Ebenso wenig hörte man von der Einschüchterungsstrategie und dem brutalen Vorgehen der Invasoren gegenüber der belgischen Bevölkerung. Aus Ärger über gesprengte Brücken und Eisenbahnlinien, die den deutschen Vormarsch ausbremsten, und aus Sorge vor Partisanenangriffen wurde jegliche wirkliche oder vermeintliche zivile Gegenwehr mit Geiselerschießungen, dem Niederbrennen von Dörfern und der Zerstörung von Städten geahndet. Das Völkerrecht, so die Rechtfertigung, sei durch den »illegalen« belgischen Widerstand verletzt worden.[23] Doch im Ausland empörte sich die Öffentlichkeit bis in die Vereinigten Staaten. Der Kampf gegen das Deutsche Kaiserreich bekam eine zusätzliche moralische Rechtfertigung.

Nach einem Monat Krieg waren breite Streifen belgischen und nordfranzösischen Territoriums von den Deutschen eingenommen und besetzt worden. Doch der deutsche Frontbogen war überspannt und drohte zu zerreißen, die Versorgungslage der durch Gewaltmärsche erschöpften Soldaten prekär, und die Schlacht an der Marne in der ersten Septemberhälfte endete mit einem Rückzug. Auch der anschließende Versuch, eine Entscheidung im Norden herbeizuführen und den Gegner in Flandern am Ärmelkanal zu besiegen, scheiterte nach blutigen und äußerst verlustreichen Schlachten im November 1914. Die Front erstarrte im Westen von der belgischen Küste bis zur Schweizer Grenze zu einer 700 Kilometer langen Mauer. Die feindlichen Armeen lagen sich in Schützengräben gegenüber – von nun an ging es nicht mehr um nennenswerte Eroberung von Land, sondern nur noch um die größeren Ressourcen an Menschen und Material. Dieser Krieg, so bekannte der Chef der Obersten Heeresleitung dem Reichskanzler Bethmann Hollweg am 18. November 1914, sei seiner Meinung nach militärisch nicht mehr zu gewinnen.

Doch solche Töne wollte niemand hören. Eine Niederlage ließ sich zu diesem Zeitpunkt weder wahrhaben noch vermitteln. Das deutsche Heer war nicht besiegt, sondern lag noch weit im Feindesland. Vor allem aber waren mit den großen, in der Öffentlichkeit begeistert gefeierten Anfangserfolgen die Begehrlichkeiten gewachsen. Ging es zu Kriegsbeginn noch um eine vage Vorstellung von größerer militärischer, wirtschaftlicher und politischer Macht in Europa, so kursierten schon einen Monat später Ideen von Gebietsabtrennungen in Frankreich und Belgien, einer wirtschaftlichen Hegemonialstellung Deutschlands und von bedeutendem Kolonialbesitz. Je länger die Liste der Gefallenen wurde, desto höher stieg die Erwartung an eine Entschädigung für diese Opfer. Die Kriegspropaganda verkaufte geschickt festgefahrene Offensiven als Erfolge und strickte aus den unüberschaubar wachsenden Verlustlisten das Heldenepos einer tapferen, opferbereiten deutschen Jugend. Auch gab es an anderen Frontabschnitten Erfolgsmeldungen, die den Glauben an die letztliche Überlegenheit der deutschen Armee nährten.

Doch mein Großvater ahnte nichts von der sich über weitere vier Jahre hinziehenden Aussichtslosigkeit des Krieges, als er schließlich am 25. November 1914 unter der Führung eines Musikmeisters seine Garnisonsstadt Ludwigsburg gen Osten verließ. Die Pferde sollten sie vor Ort vorfinden, und so ging es mit dem Zug bis nach Włocławek in Russisch-Polen und von dort aus bei Kälte und Nieselregen in vier Tagesmärschen weiter zum Regiment nach Sanniki, 100 Kilometer westlich von Warschau. Schon nach wenigen Kilometern schmerzten die Füße in den unbequemen hohen Reitstiefeln, anstelle französischen Rotweins gab es bestenfalls Tee, und die kargen Mahlzeiten wurden, wenn überhaupt, durch die Findigkeit des Musikmeisters aufgewertet, der »als rechter Trompeter nur aufs Essen aus« war. Doch Cäsar nahm weniger die Unannehmlichkeiten wahr als die kriegsromantischen Bilder biwakierender Kolonnen, »die endlosen Reihen der gekoppelten Pferde und um sie herum die hohen ernsten Gestalten der Germanenkrieger« im Schein der riesigen Lagerfeuer.[24]

Eine Eingewöhnungsphase gab es nicht für die unerfahrenen Rekruten. Erste Eindrücke von fluchtartig verlassenen Schützengräben mit Massen von grausam entstellten Toten überlagerten die romantischen Kriegsbilder der Anreise. Reiten mit vollem Gepäck auf grundlosen Wegen, endloses Warten im Regen auf die Rückkehr ausgesandter Patrouillen, Quartiersuche für Soldaten und Pferde nach erschöpfendem Tagesmarsch, kalte Strohlager in verlassenen, zerschossenen Gehöften, ständige Alarmbereitschaft, Satteln im Dunkeln nach nur zwei Stunden Schlaf, fluchtartiger Aufbruch in gestrecktem Galopp unter russischem Beschuss – das alles gehörte zu den Erfahrungen der ersten zehn Tage. »Seit Berlin erst gestern wieder aus den Kleidern gekommen als ich die Wäsche wechselte«, schrieb mein Großvater am 23. Dezember an seine Mutter.[25]

Schlimmer als diese Strapazen, als die verstörenden Bilder und die raue, oft derbe Männergesellschaft, in der er als junger, unerfahrener Zögling aus behütetem Hause erst einmal seinen Platz finden musste, lastete im Verlauf der Kriegsmonate aber die Untätigkeit auf ihm. Die Kavallerie hatte als Waffengattung ausgedient, für dieses Relikt einer vergangenen Ära gab es im Zeitalter der Maschinengewehre keine richtige Verwendung mehr. Schon im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 waren die Reiterattacken mit »blanker Waffe« – gezogenem Säbel oder Lanze – im anhaltenden Feuer der mit modernen Hinterladergewehren ausgerüsteten Infanterie verblutet. Die im Kaiserreich geführte Diskussion über eine künftige optimale Verwendung der Kavallerie hatte bis 1914 noch zu keinem klaren taktischen Konzept geführt. Mit einem Karabiner ausgerüstet sollten die Reiter in der Feindaufklärung und vermehrt auch in Fußgefechten eingesetzt werden. Doch gerade das starke Traditionsbewusstsein der Kavallerie erschwerte ein Umdenken.[26] Es führte dazu, dass das Regiment meines Großvaters sowohl mit Karabinern als auch mit Bajonett und einer 3,20 Meter langen und 1,8 Kilo schweren Stahlrohrlanze, die in einen am Steigbügel befestigten »Lanzenschuh« gesteckt und mit der rechten Hand gehalten wurde, in den Ersten Weltkrieg zog.[27]

Melderitte und Aufklärungspatrouillen zu Pferd bildeten die seltenen Höhepunkte des Kriegsalltags im Osten, der ansonsten größtenteils aus nächtlichen Wachen, Ausbesserungsarbeiten an Schützengräben und als überflüssig empfundenem Drill bestand. Noch schlimmer war später die Untätigkeit im belgischen Winterquartier bei Ypern zu ertragen, gerade weil die bürgerliche Behaglichkeit der privaten Unterkünfte im krassen Gegensatz zum Soldatenleben stand. Im Stellungskrieg gab es keine Winterpause. Die verstörenden Nachrichten über Tausende von Toten, Verwundeten und Verstümmelten waren wie eine stumme Anklage an das eigene sichere Dasein hinter den Linien und schürten gleichzeitig die Angst, als Verstärkung der Infanterie in die Schützengräben abkommandiert zu werden. Einerseits suchte mein Großvater die Bewährung, andererseits fürchtete er sich davor, ohne Einfluss auf sein Schicksal, als reines Kanonenfutter herhalten zu müssen. Als Ende Januar 1916 die ersten Gerüchte über eine geplante Großoffensive vor Verdun kursierten, stellte er in einem Brief an seinen Vater, den aktiven General, erstmals den Sinn eines solchen Einsatzes infrage.

»Kann der Erfolg einer glücklichen Offensive im Westen so groß sein, kann unsere Lage inbezug auf die künftigen Friedensverhandlungen wie dem Friedensabschluß überhaupt so verbessert werden, daß die rasenden Verluste, die eine solche Offensive mit sich bringen würde, dadurch voll aufgewogen und auch überwogen würden?«[28]

In den Briefen an die Mutter ging er weiter, ließ er seiner Verzweiflung freien Lauf:

»Wenn es nur endlich einmal hier losginge, entweder man wird dann wieder zum Nichts, das man vorher war, bei dem es auch kein Vermissen und Bedauern mehr gibt, oder man kehrt zurück, lebt, lebt, lebt, Friede. –Aber dieses einzige Warten mit dem Ungewissen vor sich, dieses ewige Gefesselt- und Geknebelt sein mit den 4 Kerkerwänden vor sich, das ist manchmal nicht zum Beschreiben …!

Nur keine Verstümmelung, dann lieber einen Volltreffer! […] Die Welt ist und bleibt doch ein riesiges Narrenhaus. Warum schlagen sich denn die Menschen gegenseitig tot?? Warum dieser Krieg? Wir Deutschen konnten ja nicht anders, wir mußten uns verteidigen. Aber was ist der liebe Grund, wegen dem die ganze Welt Krieg führt? Doch nichts von dem, was mich als Menschen glücklich macht. Bessere oder mehr Kolonialwaren oder ›der deutsche Geist in der Welt‹ und wie all diese phrasenhaften materiellen u. idealen Scheinwerte sonst noch heißen, sie machen mich doch in Wirklichkeit um kein Atom glücklicher als ich z. B. zu Goethes Zeiten hätte sein können! Dagegen können sie mich mit Leichtigkeit kalt machen und was habe ich dann davon? […] Laß Dich umarmen von Deinem leise übergeschnappten Cäsar.«[29]

Dieser »leise übergeschnappte« Großvater, wie viel näher steht er mir als der kriegsbegeisterte Jüngling von 1914 und auch als der junge, draufgängerische Offizier der letzten Kriegsjahre, der eben doch mit dem »deutschen Geist« das Hegemonialdenken rechtfertigte und verinnerlichte. Zweifel und die zaghafte Kritik an der Kriegsführung, am Giftgaseinsatz oder an der Behandlung russischer Kriegsgefangener schwanden in dem Moment, als er mit der Beförderung zum Leutnant 1916 von der Kavallerie in die noch junge Luftwaffe wechselte. Schon nach wenigen Tagen an der Flugschule in Halberstadt befreite er sich selbst aus seinem inneren Zwiespalt. Ja, die Welt war ein Narrenhaus, aber »da nun einmal der Karren so verfahren, hat es keinen Zweck beschaulich abseits zu stehen und die Nase zu rümpfen, sondern da muß man mit beiden Füßen hineinstehen in die Dinge, so wie sie nun einmal sind, u. mit beiden Händen fest zupacken und mitmachen, damit es wenigstens auf der nun eingeschlagenen Bahn so gut wie möglich vorwärts geht«.[30] Mit ähnlichen Argumenten erklärte mein Großvater 1933, warum er in die NSDAP eintreten wollte.

Cäsars ganze Leidenschaft galt nunmehr der Fliegerei. Geschwindigkeit und Höhe berauschten ihn und stillten endlich die Sehnsucht danach, sich zu beweisen. Die Aura modernen Heldentums, von Mut, Verwegenheit und Ritterlichkeit, beflügelte meinen zwanzigjährigen Großvater und gab seiner Kriegswahrnehmung eine neue Wendung. Das individuelle Glück ließ sich für ihn wieder mit dem Kampf fürs Vaterland vereinbaren, und der Ruf, »Es lebe der Krieg, solange unsere Gegner ihn wollen, solange uns ein fauler Friede winkt«,[31] kam aus vollem Herzen. Er stellte neue Rekorde unter den Flugschülern auf – Aufstieg bis auf 800 Meter und anschließende Gleitfluglandung in weniger als sechs Minuten –, machte seinen ersten Sturzflug, die erste Notlandung, den ersten Bruch und mühte sich in seinen Briefen an die Eltern um das richtige Maß an Stolz über vollbrachte Taten und das Herunterspielen der Gefahren.

Eine Gruppe deutscher Flieger posiert vor einem Flugzeug, undatiert. [8]

Wo er Unsicherheit erwähnte, wich sie am Ende immer einer souveränen Überlegenheit. Aus seinen Berichten spricht die Abenteuerlust. So schrieb er über seinen ersten Flug allein, ohne Fluglehrer:

»Doch da winkt schon der Starter mit der roten Fahne, der Lehrer springt ab, gewaltsam reißt man sich los und gibt Vollgas. Der Motor fängt an zu rasseln und man saust über den Boden dahin. Einen Moment hatte ich ein Gefühl ähnlich dem, als ich damals gegen die russische Stellung anritt. Aber nur einen Moment; denn dann nimmt einen sofort die beim Start so heikle Seiten- u. Höhensteuerung voll in Anspruch. Im Nu hatte ich wieder meine alte Sicherheit. Der Start gelang mir tadellos, ganz allmählich hob ich mich ab. Dann schraubte ich mich gleich auf eine ziemliche Höhe. Die Maschine, die ich zum 1. Mal flog, reagierte sehr gut. Ich machte einen größeren Bogen bis an den Rand von Halberstadt u. kehrte dann wieder um. In ziemlicher Höhe über dem Flugplatz setzte ich zum Gleitflug an. Man drückt auf einen am Steuerhebel angebrachten Kontaktknopf u. im selben Moment dreht sich der Propeller nur noch ganz langsam u. geräuschlos und die Maschine senkt sich elegant nach unten. Da es schon etwas dunkel und das Abschätzen des Bodens deshalb nicht mehr so leicht war, fing ich die Maschine etwas zu spät ab (die Parallellage mit dem Boden herstellen), sodaß ich etwas stärker als vorschriftsmäßig auf dem Boden aufkam, immerhin aber ganz sicher, und auch der Auslauf war dann wieder ganz normal.«[32]