8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Er liegt am Boden, eine junge Frau kniet neben ihm und hält den Kopf des Sterbenden, ein schmaler, junger Mann, den Blick zur Seite gerichtet. Das Bild wird zur Ikone, es wird Hunderttausende auf die Straße treiben, aber wer ist dieser junge Mann, wer hätte er sein können? Benno Ohnesorg, geboren 1940 und am 2. Juni 1967 auf der Anti-Schah-Demonstration in Berlin erschossen, war der Freund und Gefährte Uwe Timms, als beide Anfang der sechziger Jahre am Braunschweig-Kolleg das Abitur nachholten. Ein eigenwilliger, zurückhaltender, auf eine stille Art entschlossener junger Mann, der malt und die Werke der französischen Moderne liest, selbst Gedichte schreibt und zum ersten Leser Uwe Timms wird.Mit ihm zusammen entdeckt Timm Apollinaire und Beckett, Camus und Ionesco, entdeckt auch, dass das Schreiben nicht nur ein einsamer Akt ist, dass man über Texte sprechen, sie verändern, sie verbessern kann, dass Nähe und radikaler Eigensinn gleichzeitig möglich sind.Nach den Römischen Aufzeichnungen und Am Beispiel meines Bruders schreibt Uwe Timm in seinem dritten autobiographischen Buch wiederum ein Requiem, das mit poetischer Intensität nicht nur die Geschichte einer großen, gewaltsam beendeten Freundschaft, sondern auch die seiner ersten Lieben und des Aufbruchs eines Schriftstellers erzählt. Der Freund und der Fremde erzählt auch, wie eine Generation aus dem Existentialismus zur politischen Rebellion kommt und wie auf geheimnisvolle Weise jenseits der Generationserfahrung Freundschaften und Liebesbeziehungen ein Netz der Korrespondenzen schaffen, das man erst spät als sein eigenes Lebensmuster erkennt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Uwe Timm

Der Freund und der Fremde

Eine Erzählung

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Uwe Timm

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Uwe Timm

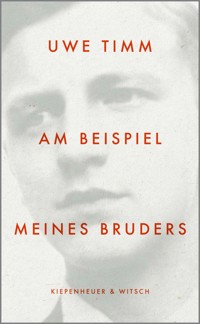

Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt Vogelweide, 2013, Freitisch, 2011, Am Beispiel eines Lebens, 2010, Am Beispiel meines Bruders, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, Der Freund und der Fremde, 2005, und Halbschatten, Roman, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis und 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille.

Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch

Der Mann auf dem Hochrad, Legende, 1984 Morenga, Roman, 1984. Der Schlangenbaum, Roman, 1986. Vogel, friss die Feige nicht. Römische Aufzeichnungen, 1989. Kopfjäger, Roman, 1991. Erzählen und kein Ende, 1993. Die Entdeckung der Currywurst, Novelle, 1993. Johannisnacht, Roman, 1996. Nicht morgen, nicht gestern, Erzählungen, 1999. Eine Hand voll Gras, Drehbuch, KiWi 580, 2000. Rot, Roman, 2001, Sonderausgabe 2005. Am Beispiel meines Bruders, 2003. Der schöne Überfluss. Texte zu Leben und Werk von Uwe Timm, hrsg. von Helge Malchow, 2005.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Er liegt am Boden, eine junge Frau kniet neben ihm und hält den Kopf des Sterbenden, ein schmaler, junger Mann, den Blick zur Seite gerichtet. Das Bild wird zur Ikone, es wird Hunderttausende auf die Straße treiben, aber wer ist dieser junge Mann, wer hätte er sein können?

Benno Ohnesorg, geboren 1940 und am 2. Juni 1967 auf der Anti-Schah-Demonstration in Berlin erschossen, war der Freund und Gefährte Uwe Timms, als beide Anfang der sechziger Jahre am Braunschweig-Kolleg das Abitur nachholten. Ein eigenwilliger, zurückhaltender, auf eine stille Art entschlossener junger Mann, der malt und die Werke der französischen Moderne liest, selbst Gedichte schreibt und zum ersten Leser Uwe Timms wird.

Mit ihm zusammen entdeckt Timm Apollinaire und Beckett, Camus und Ionesco, entdeckt auch, dass das Schreiben nicht nur ein einsamer Akt ist, dass man über Texte sprechen, sie verändern, sie verbessern kann, dass Nähe und radikaler Eigensinn gleichzeitig möglich sind.

Nach den Römischen Aufzeichnungen und Am Beispiel meines Bruders schreibt Uwe Timm in seinem dritten autobiographischen Buch wiederum ein Requiem, das mit poetischer Intensität nicht nur die Geschichte einer großen, gewaltsam beendeten Freundschaft, sondern auch die seiner ersten Lieben und des Aufbruchs eines Schriftstellers erzählt. Der Freund und der Fremde erzählt auch, wie eine Generation aus dem Existentialismus zur politischen Rebellion kommt und wie auf geheimnisvolle Weise jenseits der Generationserfahrung Freundschaften und Liebesbeziehungen ein Netz der Korrespondenzen schaffen, das man erst spät als sein eigenes Lebensmuster erkennt.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2005, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

ISBN978-3-462-30881-5

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Der Freund und der Fremde

Dank

Zitatehinweise

There is no end, but addition: the trailing

Consequence of further days and hours,

While emotion takes to itself

The emotionless

Years of living among the breakage

Of what was believed in as

The most reliable –

And therefore the fittest for renunciation.

T. S. Eliot, Four Quartets

Dieser erste Blick. Unten der Fluss, der ruhig und grün dahinfließt, die Steinbrücke, auf deren Mauer er sitzt, ein Bein über das andere geschlagen, so schaut er zum anderen Ufer, ein paar Büsche und Weiden stehen dort, dahinter öffnen sich die Wiesen und Felder. Ein Tag im Juni, frühmorgens, noch mit der Frische der Nacht, der Himmel ist wolkenlos und wird wieder die trockene Hitze des gestrigen Tages bringen.

So, versunken in sich, sah ich ihn sitzen, als ich den Weg durch den Park des Kollegs hinunter zur Oker ging und zögerte, ob ich nicht umkehren sollte, dachte dann aber, er könnte mich schon bemerkt haben und vermuten, ich wolle ihm aus dem Weg gehen. Am Abend zuvor hatte ich auf ihn eingeredet, mit uns nach Hannover zu fahren. Dort, so hieß es, gebe es samstags Partys, in Villen, exzessiv werde da gefeiert, sogar das Wort Orgie war gefallen. Er war, trotz der phantastischen Erzählungen und obwohl er sonst oft nach Hannover fuhr, nicht mitgekommen.

Ein wenig überrascht, ja erschrocken blickte er hoch, als ich zu ihm trat. Ich erzählte ihm von dieser Nacht und dem Gelage bis in den Morgen und der Fahrt im Auto, das mich eben zurückgebracht hatte. Ich sagte ihm, er habe etwas versäumt, denn ich glaubte, mein Erlebnishunger müsse auch der seine sein. Noch lebten und lernten wir erst wenige Wochen zusammen in dem Kolleg.

Aufgefallen war er mir, als wir zum ersten Mal im Klassenraum zusammenkamen und unsere Plätze an den Tischen suchten. Lärmende Erwachsene, die nach Jahren der Berufstätigkeit wieder Schüler geworden waren. Sechzehn junge Männer und zwei Frauen. Er war, glaube ich, der Jüngste, zwanzig Jahre alt, sah aber noch jünger aus. Er hielt sich in den ersten Tagen ein wenig, doch jeden demonstrativen Gestus vermeidend, von den sich bildenden Gruppen fern. Aus diesem Insichgekehrten sprach nichts Verdrucktes, Zaghaftes, sondern etwas selbstverständlich Unabhängiges. Das weckte meine Neugier, und so suchte ich seine Nähe. In den folgenden Wochen hatten wir ein paarmal miteinander geredet, über die Städte, aus denen wir kamen, Hannover und Hamburg, über die Stadt Braunschweig, in der wir jetzt lebten, über unsere früheren Berufe, er hatte Dekorateur gelernt und ich Kürschner, vor allem aber hatten wir sehr bald über Bücher, die wir gerade lasen, gesprochen, er über den Molloy von Beckett, und er hatte mir einige Stellen vorgelesen, deren Wortwitz ihm besonders gefiel.

Unsere Freundschaft begann als Gespräch über Literatur. Aber bis zu diesem Morgen im Juni hatten wir noch nicht über unsere Wünsche, über unsere Pläne gesprochen. Und das ist eine der bildgenauen Erinnerungen: Neben ihm stehend und über die Oker blickend, dehnte sich das Schweigen und gab dem Gefühl, ihn gestört zu haben, immer mehr Raum, und so fragte ich ihn, um überhaupt etwas zu sagen, was er denn da mache.

Nach einem kurzen Zögern zeigte er mir das kleine Notizbuch. Ich schreibe.

Und was?

Für mich.

Auch ich schrieb für mich.

So begann es, dass wir einander unser Geschriebenes zeigten und er mein erster Leser wurde.

Sechs Jahre später, Anfang Juni, 1967, in Paris, nachts, es war ungewöhnlich heiß, saß ich und schrieb, hörte Musik, klassische, aus dem Radio, leise, durch das weit geöffnete Fenster war das Rauschen des Verkehrs vom Périphérique zu hören, der hier unter der Maison de l’Allemagne in eine Unterführung mündete. Ich hatte in den letzten Wochen nur wenig geschlafen, meist bis in die Nacht hinein gearbeitet, wachte jeden Morgen früh auf von dem Lärm der Stadtautobahn und der Hitze, die sich in dem nach Südwesten gehenden Zimmer staute und auch nachts nicht wich. Ich schrieb an einer Arbeit, mit der ich in Philosophie promovieren wollte, über Das Problem der Absurdität bei Camus. So eingehüllt in die Geräusche der Nacht, kamen die Nachrichten, de Gaulles Waffenembargo für den Nahen Osten, das blieb im Gedächtnis, und dann die Meldung, am Vortag sei es in Berlin anlässlich des Schahbesuchs zu Ausschreitungen und schweren Unruhen gekommen, ein Student sei erschossen worden. Auch der Name fiel, aber ich war nicht sicher, ob ich richtig gehört hatte. Nach einem Anruf in Deutschland gab es keinen Zweifel mehr, er war es, der Freund. Ich war wie durch einen Schnitt getrennt von all meinen Formulierungen, Überlegungen, starrte auf die beschriebenen Seiten, auf meine Handschrift, und sie erschien mir plötzlich merkwürdig fremd. Ich ging hinunter, lief durch den Park, ging hinüber zum Boulevard Jourdan, vorbei an den noch dunklen Cafés und Restaurants, an den Platanen, deren helldunkel gefleckte Stämme im Licht der Straßenlaternen leuchteten, ich ging und versuchte meine Gedanken zu ordnen, indem ich mich auf das Gehen konzentrierte, auf die Bewegung, die Schritte bewusst setzte, im Kopf ein Gemenge von Bildern, Situationen, Sätzen – Erinnerungsfetzen, in denen er auftauchte, auch jetzt, wie er in einem Freibad auf einem Handtuch liegend liest, wie er in London etwas skizziert, wie er sitzt und zuhört, sein Lachen, seine Gesten und wahrscheinlich auch dieser Augenblick, als ich ihn an der Oker sitzen sah, als wir zum ersten Mal über unser Schreiben sprachen.

Nachdem ich einige Zeit durch die Straßen gelaufen war, ging ich zurück in mein Zimmer, setzte mich an den Schreibtisch, stapelte die handgeschriebenen Seiten des Kapitels, an dem ich arbeitete, aufeinander, schob sie zusammen und legte sie in das Regal. Ich wusste, in den nächsten Tagen würde ich daran nicht mehr weiterschreiben können.

Am Morgen darauf rief ich eine Freundin in Deutschland an und hörte von der Demonstration vor der Berliner Oper, in der das Schahpaar mit dem Bundespräsidenten und dem Berliner Bürgermeister Albertz gesessen hatte, sie erzählte von Wasserwerfern und einem Knüppeleinsatz der Polizei, zahlreiche Verletzte habe es gegeben, die Demonstranten seien auseinandergetrieben und verfolgt worden, dabei sei er in einem Hof von einem Polizisten in Zivil erschossen worden. All das erschien so fern, zu unwirklich, um es mit ihm in Verbindung zu bringen. Vier Jahre war es her, dass wir uns zuletzt gesehen hatten.

Einige Tage danach sah ich sein Foto in einer Zeitschrift, und dieses Wiedersehen war wie ein Schock. Er liegt am Boden, sofort erkennbar sein Gesicht, die Haare, die Hände, die langen, dünnen Arme und Beine. Er liegt auf dem Asphalt, bekleidet mit einer Khakihose, einem langärmeligen Hemd, der Arm ausgestreckt, die Hand entspannt geöffnet, die Augen geschlossen, als schliefe er. Neben ihm kniet eine junge Frau in einem schwarzen Kleid oder Umhang. Die Frau könnte eben aus der Oper gekommen sein, dachte ich, vielleicht eine Ärztin. Sie blickt nach oben, so als wolle sie etwas fragen oder eine Anweisung geben, und hält, eine zärtliche Geste, seinen Kopf im Nacken. Deutlich ist das Blut am Kopf und am Boden zu sehen. Es hätte in diesem Schwarz-Weiß eine Einstellung aus dem Film Der Tod des Orpheus von Cocteau sein können, das war mein erster Gedanke beim Betrachten des Fotos, diese Verwandlung. Es war einer seiner Lieblingsfilme. Ich saß in der Bibliothek über die Zeitschrift gebeugt und sah ihn, und in dem Moment wurde aus dem abstrakten Wissen um den Verlust eine körperlich spürbare Empfindung – ein Schmerz –, eine Empfindung, die jetzt, in diesem Augenblick, keine Empörung, keinen Hass, keine Wut kannte. All das kam erst danach, in den folgenden Tagen und Wochen, als ich versuchte, über ihn zu schreiben. Ich wollte mir, ich wollte allen verständlich machen, wen man getötet hatte. Wer uns für immer verloren war. Mehrere Anfänge, die ich jedes Mal wieder verwarf, weil die Sprache formelhaft blieb und meine hilflose Wut ins Deklamatorische verwandelte.

Wäre er infolge einer Krankheit oder eines Unfalls gestorben, wäre Trauer um ihn möglich gewesen, so aber war sein Tod ein Skandal, der in Kommentaren, Erklärungen und Gegenerklärungen abgehandelt wurde, und ich selbst musste bei jedem Bericht, bei jeder Diskussion, auch vor mir selbst, immer wieder dazu Stellung nehmen. Politische Erklärungen schoben sich vor jeden Versuch, sich seiner zu erinnern. Das Sensationelle seines Todes verhinderte in den ersten Wochen und Monaten ein einfühlsames Erinnern. Empörung verformte jede teilnehmende Annäherung durch Fragen nach den Umständen, nach dem Hergang, nach den Hintergründen. Ich fand keine Sprache für ihn, jeder Satz bekam einen aggressiven, abstrakt politischen Ton – einen Ton, der nie der seine gewesen war.

Danach verfolgte ich eine Zeit lang den Plan, über diese drei Menschen zu schreiben, über ihn, den Freund, über den Zivilfahnder Kurras, der den Fliehenden erschossen hatte, und über die unbekannte Frau auf dem Foto, die ich ausfindig zu machen suchte. Ich wollte etwas über die drei Menschen erfahren, die ein Zufall zusammengeführt hatte: einen Täter, ein Opfer, eine Helferin – und die auf eine nicht beabsichtigte, zufällige Weise Geschichte gemacht hatten. Eines von vielen Projekten, die sich in Notizen und Anmerkungen verstreuten und schließlich aufgegeben wurden. Es blieb aber der Vorsatz, mehr noch, die Verpflichtung, über ihn zu schreiben. Ein Erzählen, das nur gelingen konnte – und diese Einsicht musste erst wachsen –, wenn ich auch über mich erzählte. Wenn es mir gelingen würde, den Horizont der Erinnerung abzuschreiten, der sich dabei zugleich weiter verschieben würde, nicht aufhören würde, Horizont zu sein, räumlich und zeitlich, mit den Erinnerungen an Erlebtes und Gedachtes, an Gebärden und Symbole, an Imagination und Abstraktion.

Es war eine ungetrübte, ganz auf das Lesen und das Schreiben ausgerichtete Freundschaft gewesen, so schien es mir, bis ich vor fünf Jahren, als ich in einem Jahrbuch des Braunschweig-Kollegs etwas über ihn geschrieben hatte, von seiner Witwe, Christa Ohnesorg, der ich nie begegnet bin und die damals in einer Klinik lag, einen Brief bekam, in dem sie mir schrieb, er habe mit mir nach unserem Abschied gehadert. Eine Nachricht, die mich verstörte und mit ein Grund war, über ihn, über uns zu schreiben.

Als wir uns 1963 nach zwei Jahren in Braunschweig getrennt hatten, er zum Studium nach Berlin, ich nach München ging, war ich davon überzeugt, eines Tages von ihm zu hören, zu lesen, Gedichte, Prosa oder Essays. Es war für mich eine Gewissheit, er werde einmal durch sein Schreiben von sich reden machen.

Nie war mir der Gedanke gekommen, von ihm in einem politischen Zusammenhang zu hören. Nun war er gerade zu einem politischen Fall geworden. Sein Tod wurde als Beweis für autoritäre und faschistische Tendenzen der Staatsmacht genommen. Ich las, er habe keiner politischen Gruppierung angehört. Er sei keiner der Krawallbrüder gewesen. Das verstärkte sein Bild als Opfer. Die Öffentlichkeit erfuhr: Er war verheiratet, seine Frau erwartete ein Kind, vor allem, er war Student und politisch nicht engagiert, das war geradezu die Voraussetzung, ihn zum politischen Exempel zu machen. Es war eine merkwürdige Verkehrung seiner Existenz.

Was und wie von ihm geschrieben wurde, war ein so grundsätzlich anderes als das, was er selbst geschrieben hatte, hatte schreiben wollen.

Schreiben zu wollen war für uns beide der Beweggrund gewesen, uns am Braunschweig-Kolleg zu bewerben. Das Schreiben und die Neugierde, ein Wissensdurst, alles schien verlockend, Geschichte, Sprachen, Chemie, Physik, nach den Jahren, in denen er das Dekorieren, das Schaufenstergestalten, und ich das Anfertigen von Pelzmänteln, Stolen und Capes gelernt hatte. Erst jetzt, dieses schreibend, fällt mir auf, was doch offenbar ist, dass unsere erlernten Berufe aufeinander bezogen waren, beide hatten mit Ästhetik zu tun, einer sehr zweckgebundenen, der Herstellung und Ausstellung des schönen, wechselhaften Scheins, der Mode. Beide hatten wir uns von dieser Tätigkeit entfernt. Er hatte sich ein Jahr früher als ich am Braunschweig-Kolleg beworben, einer Begabtenförderung – man konnte in zwei Jahren ganztägigen Unterrichts das Abitur nachholen.

In einem Brief an den Direktor des Braunschweig-Kollegs, den er über seinen älteren Bruder kannte, der an dem Kolleg bereits sein Abitur gemacht hatte, bewarb er sich um die Aufnahme.

Hannover – 5. 11. 59

Sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor Raßmann!

Wir sind vier Jungen. Meine Eltern konnten uns nur den Besuch der Mittelschule, nicht aber den der Oberschule ermöglichen. Der Beruf des Schaufenstergestalters, den ich nach Abschluss der Mittl. Reife ergriff, befriedigt mich nicht. Ich habe den Wunsch, Kunsterzieher zu werden; um dieses Ziel zu erreichen, ist der erste Schritt das Abitur.

Ich beschäftige mich hauptsächlich »bildend«: ich male, zeichne und mache Linolschnitte und Plastiken. Ich besuche die Ausstellungen der Kestner-Gesellschaft, des Kunstvereins und der Galerie Seide in Hannover.

Andere Interessengebiete sind Literatur und Musik. In der Literatur bevorzuge ich die moderne Lyrik (seit Baudelaire) und das Drama (Griechen, Shakespeare, Drama der Gegenwart). Ich höre literarische Vorträge und die Konzerte der Kammermusikgemeinde und der Reihe »Meister am Klavier«. Seit Januar 1959 lese ich die »Deutsche Zeitung für Kunst und Literatur: Panorama«.

Auf allen Gebieten der Kunst bemühe ich mich um das Verständnis für das gegenwärtige Schaffen.

Hochachtungsvoll

Benno Ohnesorg

Ein wenig erstaunt, aus heutiger Sicht, dieses bemühte Streben nach Bildung. Aber er wollte sich dem Direktor vorstellen, ihm ein Bild von sich geben, mit der Begründung, warum er das Abitur nachholen wollte. Und bildungsbeflissen kann das nur nennen, wer an die Bildung gleichsam naturwüchsig durch das Elternhaus herangeführt oder auch dazu gezwungen wurde. Wie eine Schranke lag – heute hat sich das ein wenig geändert – das Abitur vor jeder weiterführenden Ausbildung an Kunsthochschulen, Universitäten, Technischen Hochschulen.

Ich kann mich nicht erinnern, einen Brief an das Kolleg geschrieben zu haben, aber wahrscheinlich wäre er im Ton, in der Argumentation ähnlich gewesen, denn es ging ja darum, sich für das nicht einfache Vorhaben, in nur zwei Jahren den ganzen Bildungskanon nachzuholen, zu empfehlen. Wahrscheinlich hätte ich die Kurse an der Volkshochschule angeführt: Philosophie, Literatur, Geschichte, den Besuch von Vorträgen in der Universität, Lateinkurse, Lektüre: Goethe, Kleist, Heine, E. T. A. Hoffmann und die Modernen: Thomas Mann, Brecht, Kafka, Faulkner, Dostojewski, Tolstoi, Besuche von Vorträgen in der Kunsthalle, selbst bildend galt für mich allerdings nicht. Aber diesen Satz hätte ich auch schreiben können: Auf allen Gebieten der Kunst bemühe ich mich um das Verständnis für das gegenwärtige Schaffen. Zu der Zeit waren wir beide eben neunzehn Jahre alt geworden. Als Studienwunsch hätte ich angegeben: Philosophie und Literaturwissenschaft. Und hätte ich den Mut gehabt, den ich nicht hatte, meinen Wunsch für eine spätere Tätigkeit zu nennen, wäre es nur dieser eine gewesen – Schreiben. Weil ich das schon seit Jahren tat – allein für mich.

Aus Frankreich hat der Freund ein Jahr später einen zweiten Brief an den Direktor geschrieben.

Bouche-du-Rhône

Arles im Oktober 1960

Sehr geehrter Herr Raßmann!

Im vergangenen Jahr habe ich in Braunschweig die Testprüfung abgelegt. Inzwischen bin ich 20 geworden und erfülle damit eine Bedingung für das Kolleg, hoffentlich nicht die einzige!

Ich beendete meine Lehre zu Ostern, arbeitete ein Vierteljahr und nahm an der Klassenfahrt meines Bruders nach England teil. Seit mehreren Wochen bin ich in Südfrankreich, wo ich in der Weinlese gearbeitet habe.

Ehrfürchtig stehe ich vor den antiken Baudenkmälern, ehrfürchtig auch und erschreckt vor der Zeit, die so unverschämt unser 20. Jahrhundert mit den alten Römern verbindet. In dieser vielseitigen Landschaft entdecke ich die glühenden Farben van Goghs, die Bewohner, die er malte, oder Gauguin oder Cézanne. Die Orte, die nicht von Touristen aufgestöbert werden, sind selten, doch man findet immer wieder Plätze, in deren Einsamkeit sogar große Werke entstehen können.

Bleibt noch die französische Sprache, sie zu erlernen, um den Zugang zur französischen Literatur zu erleichtern, wäre Grund genug, nach Frankreich zu kommen.

Ein Leben als Tramp ist keine Vergnügungsreise. Ich besitze nicht die pfadfinderische Offenherzigkeit, die sich blauäugig und lederhosig unter die Leute mengt, und des Abenteuerlichen, wenn jemand das suchte, würde er nur allzu schnell müde.

Was mich an meiner Fahrt lockte, wurde gefördert von einem wachsenden Unbehagen, das ich zu Hause verspürte. Trotz langer Arbeitszeit besuchte ich fast übertrieben oft Theater, Konzerte, Vorträge, wusste aber nicht, worüber ich mich mit meinen Eltern unterhalten sollte. Ich sah keine Möglichkeit und fand mich auch nicht in der Lage, dieses Aneinander-vorbei-Leben durch Rede und Gegenrede zu überbrücken. Das Gespräch, die Grundbeziehung zum Mitmenschen, existierte nicht. So zog ich aus, ein Mensch zu werden.

Für das hannoversche Kulturleben habe ich freilich keinen Ersatz, doch herausgerissen aus dieser Gewohnheit, angewiesen auf wenige Bücher, kann man ihren Wert erst richtig ermessen.

Was ist ein Mensch? frage ich. Nicht fragwürdig ist sein Wert, aber an seiner Bestimmung, frei zu sein, frei von Eigenliebe und Geltungsdrang, so frei, dass »der Mensch dem Menschen ein Helfer« wird, kann man nur zu leicht resignieren. Beachtenswert, wer mit Ionescos Beringer ruft: Ich kapituliere nicht!, selbst wenn alle andern schon Nashörner sind.

Ist der Mensch nicht mehr als ein biologisches Phänomen? Die Kunst zeigt, dass er ständig neu geschaffen, immer vor neue Möglichkeiten gestellt wird. Und doch steht ihm nur sein Leib mit seinen unveränderten biochemischen Vorgängen zur Verfügung. Diese möchte ich erforschen.

Hirnphysiologie und Kunst, die mich am nachhaltigsten beeindruckt und geformt haben, sind die Gebiete, die ich studieren möchte.

Entschuldigen Sie, dass ich so viel geschrieben habe; ich habe die Gelegenheit, deutsch zu »sprechen«, etwas ausgenutzt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Benno Ohnesorg

Bemüht und ziemlich kühn und selbstgewiss klingt das. Der Schreiber ist eben zwanzig geworden, und mich überrascht aus heutiger Sicht, wie weit er sich damals hinausgewagt hat, in einer doppelten Bedeutung, wie frei er von seinem Bildungsplan spricht, ohne sich bei einem möglichen Scheitern einen Rückzug offenzulassen, und dann das andere Hinauswagen – er war weit gereist. Reisen ins Ausland waren in der Zeit keineswegs selbstverständlich. Erstaunlich auch, wie er auf dieser Reise das sich selbst auferlegte Bildungsprogramm verfolgt hat. Es schloss vor allem auch dies ein, sich der fremden Sprache auszusetzen, ein Jahr in Frankreich zu leben, zu malen, zu lesen und sich mit Gelegenheitsarbeiten den Lebensunterhalt zu verdienen, in viele Schichten der Gesellschaft einzudringen, auch sprachlich.

Ich hatte das Kürschnergeschäft vom 1958 verstorbenen Vater übernommen und leitete es, bis es entschuldet war, bis zum 30. April 1961. Das war der Tag, an dem ich mit zwei Koffern und einem Karton Geschirr nach Braunschweig fuhr, in meinem Auto, einem VW-Cabriolet, das ich schon verkauft hatte. Ein letztes Mal fuhr ich den Wagen, und ein Freund, der mich begleitete, würde ihn nach Hamburg zurückfahren.

Warum dieser Umweg? Warum hatten diese Jungen nicht den gewöhnlichen Weg, der von der Schule zum Gymnasium bis zur Hochschulreife und dann zum Studium führt, genommen? Warum war der eine auf der Mittelschule, der andere, ich, auf der Volksschule geblieben?