12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

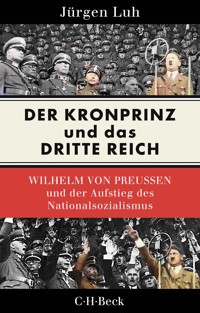

Wilhelm von Preußen präsentierte sich gern in Uniform mit Hakenkreuzbinde und im Tête-à-Tête mit Nazigrößen. Dass er für die NSDAP und Hitler eintrat, ist unstrittig. Aber eine nennenswerte Rolle auf dem Weg zur «Machtergreifung» der Nationalsozialisten will er dennoch nicht gespielt haben. In diesem Buch geht der Historiker Jürgen Luh akribisch genau der Absicht und dem Tun Wilhelms auf den Grund. Über die Hohenzollern und die Frage, ob sie dem Aufstieg des Nationalsozialismus «erheblichen Vorschub» geleistet haben, ist eine heftige Kontroverse entbrannt. In ihrem Zentrum steht der Exkronprinz Wilhelm von Preußen, dessen öffentliches Auftreten in der Zeit von 1932 bis 1934 auch rechtlich für die Klärung dieser Frage von erheblicher Bedeutung ist. Jürgen Luh, ein ausgewiesener Kenner des Themas, setzt sich in präzisen, ganz aus den Quellen gearbeiteten Einzelstudien mit dem Verhalten des Exkronprinzen auseinander und zeigt an belastbaren Beispielen, wie Wilhelm öffentlichkeitswirksam nicht nur für ein Zusammenwirken der alten Eliten mit dem Nationalsozialismus, sondern auch für den «Führerstaat» Hitlers eintrat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Jürgen Luh

Der Kronprinz und das Dritte Reich

Wilhelm von Preußen und der Aufstieg des Nationalsozialismus

Mit einem Vorwort von Georg Herbert und Stephan Malinowski

C.H.Beck

Zum Buch

Wilhelm von Preußen präsentierte sich gern in Uniform mit Hakenkreuzbinde und im Tête-à-Tête mit Nazigrößen. Dass er für die NSDAP und Hitler eintrat, ist unstrittig. Aber eine nennenswerte Rolle auf dem Weg zur «Machtergreifung» der Nationalsozialisten will er dennoch nicht gespielt haben. In diesem Buch geht der Historiker Jürgen Luh akribisch genau der Absicht und dem Tun Wilhelms auf den Grund.

Über die Hohenzollern und die Frage, ob sie dem Aufstieg des Nationalsozialismus «erheblichen Vorschub» geleistet haben, ist eine heftige Kontroverse entbrannt. In ihrem Zentrum steht der Exkronprinz Wilhelm von Preußen, dessen öffentliches Auftreten in der Zeit von 1932 bis 1934 auch rechtlich für die Klärung dieser Frage von erheblicher Bedeutung ist. Jürgen Luh, ein ausgewiesener Kenner des Themas, setzt sich in präzisen, ganz aus den Quellen gearbeiteten Einzelstudien mit dem Verhalten des Exkronprinzen auseinander und zeigt an belastbaren Beispielen, wie Wilhelm öffentlichkeitswirksam nicht nur für ein Zusammenwirken der alten Eliten mit dem Nationalsozialismus, sondern auch für den «Führerstaat» Hitlers eintrat.

Über den Autor

Jürgen Luh ist leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ressort Wissenschaft und Forschung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sowie Direktor am Research Center Sanssouci für Wissen und Gesellschaft. Er hat 2012 die Ausstellung «Friederisiko» kuratiert und u.a. Biografien über Friedrich den Großen und den Großen Kurfürsten vorgelegt.

Inhalt

Vorwort

1: Düsseldorf 1933. Der 3. Waffentag der deutschen Kavallerie oder Wie die alten Soldaten in den «neuen Staat» überführt wurden

2: Carl Lange und «Der Kronprinz»

3: Die «Langemarck-Denkmalweihe» in Naumburg 1933, Franz Seldte und der Kronprinz

4: Lothar Machtan: Der Kronprinz und die Nazis.

5: Ich sage «Ja»! Der 12. November 1933, der Führerstaat und Kronprinz Wilhelm

6: Ein öffentlicher Mann. Der deutsche Kronprinz Wilhelm 1930 bis 1934

Nachwort

Danksagung

Anmerkungen

Vorwort

1. Düsseldorf 1933.

2. Carl Lange und «Der Kronprinz»

3. Die «Langemarck-Denkmalweihe» in Naumburg 1933, Franz Seldte und der Kronprinz

4. Lothar Machtan: Der Kronprinz und die Nazis. Hohenzollerns blinder Fleck, eine Buchbesprechung

5. Ich sage «Ja»! Der 12. November 1933, der Führerstaat und Kronprinz Wilhelm

6. Ein öffentlicher Mann. Der deutsche Kronprinz Wilhelm 1930 bis 1934

Nachwort

Bildnachweis

Den Freunden

Vorwort

Evidenz, Debatte und Deutung

Georg Herbert und Stephan Malinowski

Es ist nicht ungewöhnlich, dass historische Arbeiten über das 20. Jahrhundert politisch und emotional aufgeladene Auseinandersetzungen auslösen, die den Kreidekreis des Fachwissenschaftlichen durchbrechen und sich zu öffentlich ausgetragenen, über Jahre oder Jahrzehnte anhaltenden Deutungsdebatten entwickeln. In aller Regel entstehen in solchen Debatten Lager, die nicht nur mit verschiedenen Deutungen, sondern auch mit verschiedenen Quellenfunden gegeneinander antreten und unter Spezialisten wie in der Öffentlichkeit um Plausibilität konkurrieren.

Ungewöhnlich an der Debatte um die politische Rolle des letzten deutschen Kronprinzen, Wilhelm Prinz von Preußen (1882–1951), die bis 2014 in vertrauliche Gutachten und behördliche Prüfungen gebannt war und seit Juli 2019 öffentlich fortgesetzt wird, ist zunächst, dass die gängige Kopplung von Geschichtswissenschaft und öffentlicher Debatte in diesem Fall deutlich überschritten ist. Die im Ursprung rechtliche, auf das politische Verhalten des ältesten Sohnes des letzten deutschen Kaisers bezogene Kontroverse wird inzwischen auf nicht weniger als fünf Ebenen geführt, die zwar partiell eigene Logiken verfolgen, einander jedoch beeinflussen. Die Debatte, die leicht erkennbar auch Fragen der politischen Identität, Traditionsbildung und Erinnerungspolitik berührt, bewegt sich auf dem Terrain des Verwaltungsrechts, der Geschichtswissenschaft, der Massenmedien, der Politik und der Meinungsfreiheit. Neben dem Verfahren über die Rückgabe enteigneten Vermögens und neben der historischen Einordnung des höchsten Vertreters der Hohenzollern auf deutschem Boden zur Zeit der Etablierung der NS-Diktatur deckt sie damit ein erstaunliches Spektrum ab.[1] In fünf historischen Fachgutachten,[2] praktisch allen deutschen Leitmedien, Plenardebatten im Bundestag und in zwei Länderparlamenten, in Expertenanhörungen des Bundestags und des Landtags Brandenburg, Monographien,[3] Sammelbänden, Aufsätzen in historischen und verwaltungsrechtlichen Fachzeitschriften, Proseminaren an historischen Fakultäten, Vortragsveranstaltungen, Online-Formaten, Leserbrieffluten, publizistischen Abschlussarbeiten, in ausländischen Medien von CNN über die Times bis zur New York Review of Books sowie in Abiturprüfungen an deutschen Gymnasien hat sich die Debatte seit 2019 vor einem Millionenpublikum entfaltet.

Ungewöhnlich erscheint neben der Breite der Debatte auch, dass die streitenden Lager sich im Kern auf dieselben Vorgänge und dieselben Quellen stützen. Während Historiker, die von einer nennenswerten Unterstützung des letzten Kronprinzen für die NS-Bewegung ausgehen, Tatsachen heranziehen, die vielfach bereits aus Biografien und Forschungen der 1950er und 1960er Jahre bekannt sind,[4] argumentiert die Gegenseite vor allem damit, dass sich eine Wirkung der Handlungen des Exkronprinzen empirisch nicht zweifelsfrei nachweisen lasse, der bisherige Kenntnisstand nicht ausreiche und durch Quellen aus dem Familienarchiv ergänzt werden müsse. Profitiert vom Verhalten der Hohenzollern habe eher der Republikanismus als die NS-Bewegung. Vorhandene fotografische Dokumentationen seien wertlos,[5] Fakten von einem kleinen, ideologisch getriebenen Kreis von Akteuren parteiisch, verzerrt und tendenziös interpretiert worden.[6] Stattdessen präsentierte man kontrafaktische Szenarien mit der Folgerung, das NS-Regime wäre auch ohne die Handlungen und Äußerungen des ehemaligen Kronprinzen entstanden. Diese Behauptung trifft zweifellos zu, wurde allerdings von niemandem bestritten und ließe sich im Übrigen auf praktisch alle NS-Führer mit Ausnahme Hitlers plausibel übertragen. Zudem trägt die theoretische Klärung dieses irrealen Bedingungsgefüges weder im Juristischen noch im Historischen etwas zu der Frage bei, über die gestritten wird. In der historischen Diskussion sind die Unterstützungsleistungen Wilhelms für das Regime unterdessen sehr dicht belegt. In der juristischen Diskussion geht es nicht um die Verursachung des NS-Regimes, sondern um die Frage nach seiner erheblichen Förderung.

Ungewöhnlich für eine historische Debatte ist somit das Fehlen jeglicher Gegen-Evidenz, auf der sich eine abweichende Deutung aufbauen ließe. Der einzige Text, in dem dies jemals ernstlich versucht wurde und der den Exkronprinzen als «Hitler-Gegner» interpretierte,[7] hat das Tageslicht der Fachkritik keine vier Wochen überstanden und ist danach nie wieder eingesetzt worden. Historiker, Juristen und Journalisten, die den Entschädigungsanspruch der Hohenzollern verteidigen, erklären den Exkronprinzen zu einer unbedeutenden Randfigur, zum Spieler und Filou, der nach 1918 in Deutschland im inneren Kreis der konservativen Machteliten nicht ernst genommen worden und dessen öffentliches Werben für den Nationalsozialismus an keiner Stelle von messbarer Wirkung gewesen sei.

So gelten in dieser Deutung etwa das im März 1932 geplante Machtbündnis zwischen dem letzten Kronprinzen und Hitler als belanglose Episode, der Wahlaufruf für Hitler im April 1932 als kontraproduktiv, die Mitgliedschaft im Stahlhelm als Ausweis der Distanz zur NS-Bewegung, das Eintreten für die SA als Versuch, die NSDAP finanziell zu ruinieren, und die Teilnahme des ehemaligen Kronprinzen und weiterer Mitglieder seiner Familie am Tag von Potsdam als irrelevant. Jahrelang kreiste die Debatte immer wieder um wenige Einzelmomente. Der Streit um die öffentlich stark beachtete Präsenz des letzten Kronprinzen am sogenannten Tag von Potsdam (21. März 1933), erst in der Potsdamer Garnisonkirche und dann, am selben Tag, bei der Eröffnung des Reichstags in der Berliner Kroll-Oper, gedieh zu einer Spezialisten-Debatte über die Sitzordnung und die Bestuhlung in der Garnisonkirche. Darüber geriet ein wenig aus dem Blick, dass der national und international beachtete Aufmarsch diverser Mitglieder der Familie von Preußen auf der bis dahin größten und wichtigsten Propaganda-Veranstaltung des noch jungen Regimes nicht mehr als ein Glied in einer langen Reihe von symbolpolitischen Auftritten des ehemaligen Kronprinzen darstellte, deren stetiges Ziel es war, die Vereinigung konservativer und nationalsozialistischer Funktionseliten und Gruppierungen zu befördern und nach außen darzustellen. Während die über Jahre entwickelten Formen politischer und symbolischer Kollaboration detailliert aufgearbeitet wurden, gibt es beim Stand der Forschung keinen Text, in dem zusätzliche und von der älteren Forschung nicht beachtete Formen kommunikativer Unterstützung des NS-Regimes durch Wilhelm Prinz von Preußen so präzise und so nüchtern dargestellt werden wie in den hier vorgelegten Arbeiten des Potsdamer Historikers Jürgen Luh. Die hier in bemerkenswerter Genauigkeit dokumentierten kleinen und großen Akte ergeben in ihrer Addition eine wichtige Ergänzung des historischen Forschungsstands.

Einem Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam, ob der ehemalige Kronprinz Wilhelm dem nationalsozialistischen System «erheblichen Vorschub geleistet» hat, will Georg Friedrich Prinz von Preußen unterdessen durch eine Klagerücknahme aus dem Weg gehen. Denn bei einer «erheblichen Vorschubleistung» ist eine Entschädigung für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, nach § 1 Abs. 4 des Ausgleichsleistungsgesetzes ausgeschlossen. Das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen Brandenburg lehnte nach Einholung dreier historischer Gutachten den vom Generalbevollmächtigten von Louis Ferdinand Prinz von Preußen (1907–1994), Sohn und Universalerben Wilhelms von Preußen, vor fast drei Jahrzehnten gestellten Antrag auf Entschädigung wegen Enteignung von Grundeigentum in der sowjetisch besetzten Zone im Oktober 2015 ab, weil es den Ausschlusstatbestand als erfüllt erachtete. Seit Veröffentlichung dieser und eines weiteren historischen Gutachtens im Jahr 2019 entbrannte um die Frage der «erheblichen Vorschubleistung» ein öffentlicher Streit mit einer kaum noch überschaubaren Fülle von mehr oder weniger wissenschaftlichen Stellungnahmen.

Die Intensität der Kontroverse ist angesichts ihres Gegenstands, der um Rechtsfragen, geschichtliche Ereignisse und moralische Bewertungen kreist, kaum verwunderlich. Anders jedoch als in der Debatte immer wieder behauptet, ist der Tatbestand der «erheblichen Vorschubleistung» keineswegs eine kaum beherrschbare Konstruktion, sondern ein unbestimmter Rechtsbegriff, mit dem umzugehen zu den Standards deutscher Gerichte gehört.[8] Sie lösen dieses Problem durch juristische Methoden wie die Klärung des Wortsinns in seinem Zusammenhang, die Berücksichtigung der Materialien und Erwägungen des Gesetzgebers, Vergleiche mit rechtsähnlichen Gesetzestatbeständen und die Heranziehung einschlägiger Rechtsprechung. Die entscheidungserheblichen Tatsachen, die den Rechtsbegriff ausfüllen, haben die Verwaltungsgerichte von Amts wegen aufzuklären. Werden entscheidungserhebliche Tatsachen von einem Verfahrensbeteiligten substantiiert in Frage gestellt, sind sie im Weg der Beweisaufnahme zu klären, soweit es sich nicht um allgemeinkundige geschichtliche Sachverhalte oder Ereignisse handelt.

Durch die seit 2005 ergangene Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind die im Fall der Hohenzollern relevanten Merkmale des Ausschlusstatbestands rechtlich geklärt. Ein erhebliches Vorschubleisten ist bereits in der Phase der Errichtung des NS‐Regimes möglich und nicht erst nach dessen Etablierung. Es setzt in objektiver Hinsicht voraus, dass «nicht nur gelegentlich oder beiläufig, sondern mit einer gewissen Stetigkeit Handlungen vorgenommen wurden, die dazu geeignet waren, die Bedingungen für die Errichtung, die Entwicklung oder die Ausbreitung des nationalsozialistischen Systems zu verbessern oder Widerstand zu unterdrücken, und die dies auch zum Ergebnis hatten». Das Vorschubleisten muss sich «auf spezifische Ziele des nationalsozialistischen Systems bezogen haben. Eine Unterstützung nicht spezifisch von der nationalsozialistischen Ideologie geprägter Bestrebungen wie etwa des Ziels, den 2. Weltkrieg zu gewinnen, genügt nicht. (…) Ein ‹erhebliches› Vorschubleisten setzt ferner voraus, dass der Nutzen für das Regime nicht nur ganz unbedeutend gewesen ist» (BVerwGE 123, 142 [145f.] – Hugenberg). Es genügt hiernach die Eignung der Handlungen zur Unterstützung, deren Kausalität für die Errichtung oder Festigung des Regimes setzt der Ausschlusstatbestand nicht voraus. Dessen subjektive Voraussetzungen sind erfüllt, «wenn die betreffende Person dabei in dem Bewusstsein gehandelt hat, ihr Verhalten könne diesen Erfolg haben, wenn ihr Handeln also hierzu bestimmt war. (…) Hierfür (genügt) nicht bereits die Kenntnis der Ziele dieses Systems. (…) Andererseits muss die Errichtung oder Festigung des Systems nicht in der Absicht des Betreffenden gelegen haben. (…) Das Wissen und Wollen des Vorschub Leistenden muss sich nur auf das eigene Tätigwerden und dessen Wirkung als Beitrag zur Errichtung oder Festigung des nationalsozialistischen Systems bezogen haben, es muss nicht alle Einzelheiten der späteren Entwicklung einschließen.» Unerheblich für ein «Fördern» im Sinn des Ausschlusstatbestands ist, «ob sich der Betreffende über die weitere politische Entwicklung geirrt hat» und ob er mit seinem Handeln «zugleich eigene Ziele verfolgt hat» (a.a.O., S. 147f.). Diese höchstrichterliche Rechtsprechung ist durch zahlreiche weitere Entscheidungen (zuletzt BVerwG, Neue Justiz 2018, 304 [Deutscher Herrenklub /Der Ring]) gefestigt.

Eine solche Präzisierung ist auch in der vorliegenden Debatte von Bedeutung. Es ging an keiner Stelle der Debatte darum, dem Exkronprinzen blindes Parteigängertum nachzuweisen, dergleichen blieb im Hochadel generell selten und auch der Exkronprinz kam diesem niemals nah. Die wirkungsvollsten Beiträge zum Nationalsozialismus liegen auch nicht unbedingt bei den Vertretern einer unbedingten Gefolgschaft, wie die Geschichtswissenschaft immer deutlicher herausgearbeitet hat.[9] Dass der Exkronprinz wie viele seiner Standesgenossen als Ziel seiner Bemühungen nicht die völkermordende Diktatur anstrebte, die etwa im Jahre 1942 etabliert war, stellt seine faktischen Beiträge zur Herstellung und Stabilisierung der Koalition vom Januar 1933 nicht in Frage. Dabei geht es nicht um Pläne oder Intentionen,[10] sondern um Handlungen, Äußerungen und Schriften, die nach den Kriterien von Belegbarkeit und Plausibilität zu würdigen sind.

Die Rolle des Mannes mit dem unvergleichlich großen Namen war vielmehr die eines Brückenbauers und Vermittlers – im privaten und inneren Kreis der alten Eliten, deren Teil er blieb –, vor allem aber die kommunikative, propagandistische und symbolische Unterstützung der NS-Bewegung und des NS-Regimes. Im Blick auf die langjährigen und erheblichen Widerstände, die es in Teilen der konservativen Eliten gegen eine direkte Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten gegeben hatte, ist zudem die einzigartige symbolische Rolle des «höchsten» Trägers des Namens Preußen auf deutschem Boden in Rechnung zu stellen. Für jeden General, Richter, Großgrundbesitzer, Universitätsprofessor, Industriellen, Zeitungsbesitzer oder konservativen Parteiführer, der sich für ein Zusammengehen mit den Nationalsozialisten aussprach, ließen sich Dutzende von Pendants finden. Einen preußischen und deutschen Kronprinzen jedoch, der auf öffentlichen Großveranstaltungen in Berlin, Potsdam, Schlesien, in Düsseldorf und Naumburg, in der lokalen, deutschen, europäischen und amerikanischen Presse für den Nationalsozialismus warb, gab es nur ein einziges Mal. Ob die Behauptung, der Kronprinz sei im konservativen Milieu ohne jede Bedeutung gewesen, vor Gericht plausibel erscheinen würde, erscheint mehr als fraglich. Historisch und rechtlich ist eine der wichtigen Fragen, ob diese herausragende und überall beachtete Einzelperson jene Kräfte gestärkt hat, die für eine Distanz zum Nationalsozialismus plädierten, oder jene, die auf ein Bündnis hinarbeiteten. In der Zeit um 1933, als beide Milieus und ihre Organisationen zu fusionieren begannen, bestanden noch komplizierte Macht- und Mischungsverhältnisse, für deren angemessene Deutung einige Sachkenntnis vonnöten ist.

An eben dieser Stelle liegt die Bedeutung der hier versammelten empirischen Studien zum öffentlichen und politischen Agieren des Exkronprinzen. Die Texte erweitern, präzisieren, korrigieren und nuancieren die bislang bekannten geschichtlichen Sachverhalte und fügen dem bekannten Spektrum der Tatsachen neue, bislang unbekannte und in der Forschung übersehene, hinzu. Wie unter einer Lupe werden die rastlosen Aktivitäten und die Schubwirkung, die der ehemalige Thronprätendent im eigenen Milieu entfaltete, ebenso deutlich wie seine stetige und zielgerichtete Zusammenarbeit mit Propagandisten, Schlüsselfiguren und Massenmedien. Die empirische Grundlage für eine historische und gerichtliche Bewertung des Gesamtverhaltens wird in den in diesem Buch zusammengetragenen Texten erheblich erweitert, was auch für die hier zum Teil erstmals publizierten Bildquellen gilt. Während zu Beginn der Debatte die Wiederentdeckung eines Fotos, das Hitler und den Exkronprinzen lächelnd vor der Potsdamer Garnisonkirche zeigt, als bemerkenswert gelten durfte, liegt unterdessen auch eine breite fotografische Evidenz vor, in der die symbolträchtige Zusammenarbeit mit dem Nationalsozialismus dokumentiert ist. Jürgen Luhs in akribischer Quelleninterpretation erarbeitete Studien unterstreichen das Bild eines «öffentlichen Mannes», der – unter ständiger Beobachtung nationaler und internationaler Massenmedien – während der für die Herstellung der deutschen Diktatur entscheidenden Jahre 1932 bis 1934 in verblüffender Stetigkeit und fast monatlich für eine Koalition der alten Eliten in der Reichswehr, im Stahlhelm, im Staatsdienst, in den Rechtsparteien, im Adel und im Großgrundbesitz mit dem Nationalsozialismus warb und ebenso stetig, unübersehbar und von großer Aufmerksamkeit begleitet seine Einstellung zum NS-Regime in Publikationen, Aufrufen, Interviews und öffentlichen Auftritten nachwies.

Mit Andreas Wirsching und Martin Sabrow hatten zwei Direktoren der beiden wichtigsten deutschen Forschungsinstitute für Zeitgeschichte den unterdessen vorliegenden Forschungsstand mit der Aussage unterstrichen, dass sich aus Sicht der Geschichtswissenschaft keine Argumente vorbringen lassen, um die von Georg Friedrich Prinz von Preußen vor dem Verwaltungsgericht Potsdam erhobenen Klagen zu untermauern.[11] Die in dieser Angelegenheit der Geschichtswissenschaft seit 2014 gestellte Aufgabe war es, die rekonstruierbaren historischen Tatsachen darzustellen. Wie die hier versammelten Beiträge von Jürgen Luh belegen, lässt sich die Evidenz durch weitere Forschung festigen und erweitern.

1

Düsseldorf 1933. Der 3. Waffentag der deutschen Kavallerie oder Wie die alten Soldaten in den «neuen Staat» überführt wurden

1933 trafen sich in Düsseldorf vom 1. bis 3. Juli die im «Deutschen Waffenring der deutschen Kavallerie» zusammengeschlossenen Vereine, Traditionsverbände und Kavalleristen der alten kaiserlich-preußisch-deutschen Armee zum dritten Mal, nach Dresden (11. bis 13. Juli 1931) und Hannover (18. bis 20. Juni 1932). «Es war der erste Waffentag im neuen nationalsozialistischen Staat, der den Gedanken der Kameradschaft pflegt und fördert», verkündete der «Westfälische Beobachter. Kampfblatt für nationalsozialistische Politik», nun nationalsozialistische Tageszeitung für Westfalen-Nord, vom 3. Juli 1933 unter der Überschrift «Der Waffentag der deutschen Kavallerie. Die Reiter der alten Armee in Düsseldorf».[1] In der Tat stand das große Reitertreffen der ehemaligen und der noch existierenden Kavallerieeinheiten des Deutschen Reichs, wie man dem «parteiamtlich anerkannten» Blatt entnehmen kann, ganz im Zeichen des Hakenkreuzes, das als Symbol bei dieser Veranstaltung die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, den deutschen Staat und seine alten Eliten sinnbildlich und für jedermann erkenntlich zusammenführen und vereinen sollte. Dies, obgleich der Exkaiser aus Doorn ein Brieftelegramm gesendet hatte, das noch vom «sieghaften Kampf für König und Vaterland, für Kaiser und Reich» schwadronierte.[2] Die rote Fahne mit dem schwarzen Hakenkreuz im weißen Kreis wehte bei der Veranstaltung überall in der Stadt: in den Straßen, im Stadion, neben, vor und hinter den Kavalleristen, zum Teil von ihnen getragen.

Die Hakenkreuzfahne war riesengroß und weithin sichtbar auch an der Rückwand der Ehrentribüne des Rheinstadions angebracht, dort wo die Verantwortlichen und Ehrengäste standen und saßen. Sie war oberhalb der am Balkon befestigten schwarz-weiß-roten Fahne des Deutschen Reichs zu sehen, hierarchisierte auf diese Weise die alte Flagge des Kaiserreichs und machte augenfällig jedermann den Vorrang des nationalsozialistischen Symbols deutlich. Das große Hakenkreuz war nur klein und zurückhaltend links und rechts von schwarz-weiß-roten Bannern gerahmt.

3. Waffentag der deutschen Kavallerie, Düsseldorf 1933, Ehrentribüne im Rheinstadion mit Hakenkreuzfahne, am Balkon darunter die schwarz-weiß-rote Fahne des Deutschen Reichs

Der Düsseldorfer «Waffentag» war eine weitere Station auf dem gleich nach der «Machtübernahme» beschrittenen Weg zur Gleichschaltung aller konservativen Verbände, in diesem Fall zur Einreihung der kaiserlichen Reiterelite ohne Wenn und Aber in die Front der Nationalsozialisten. Auch die Kavallerie-Veranstaltung in Düsseldorf sollte dazu beitragen, «einen neuen Menschen» zu schaffen, ganz so wie Hitler auf der in Bad Reichenhall parallel stattfindenden SA-Führertagung zum wiederholten Mal verkündete. Denn «das Wesentliche einer Revolution», so Hitler, sei «die Erziehung des Menschen». Und um dieses Ziel zu erreichen, komme es «darauf an, daß die beseitigte Staatsgewalt von einer neuen Autorität abgelöst werde.» Wer diese Autorität sei, daran ließ er keinen Zweifel: «Die nationalsozialistische Bewegung müsse den Staat zum Träger ihres Geistesguts machen.»[3] Alles Alte, bedeutete dies, müsse von der nationalsozialistischen Idee aufgesogen, ihr untergeordnet oder, wenn es Widerstand leistete, «vernichtet» werden. Der Kavallerietag sollte ein weiterer großer Schritt auf dem Weg hin zu diesem Ziel sein, sollte die Hakenkreuzfahne, «unsere Fahne», wie es in einem kurzen Beitrag Hitlers in der den «3. Waffentag» anzeigenden Programm-Ausgabe der Deutschen Kavallerie-Zeitung vom 1. Juli 1933 hieß, «als Fahne der deutschen Erhebung der alten Fahne der Vergangenheit zu Seite stellen. […] Die junge Fahne der deutschen nationalen Revolution» sei «der alten Fahne der Vergangenheit würdig als Symbol des deutschen Volkes, der deutschen Ehre, der deutschen Freiheit».[4]

Das war während der beiden ersten «Waffentage», die vom 11. bis 13. Juli 1931 in Dresden und vom 18. bis 20. Juni 1932 in Hannover stattfanden, noch ganz anders gewesen. Kein Hakenkreuz weit und breit, keine SA, keine SS. Die Fahnen und Standarten der alten Reiter-Regimenter sowie die farbigen Wimpel der im Waffenring zusammengeschlossenen Kavallerie-Vereine waren zu sehen. Mitgeführt wurden sie von den verschiedenen Schwadronen. Auf keinem überlieferten Foto sind die schwarz-weiß-roten Flaggen des vergangenen Kaiserreichs zu sehen, stattdessen lediglich Girlanden mit schwarz-weißen Wimpeln, den Farben der ehemaligen Kaiser und Könige aus dem Haus Hohenzollern. Sie wechselten sich mit den Wimpeln der im «Waffenring» vereinigten Kavallerie-Vereine ab. Die konservative Tradition und die Nostalgie dominierten. Gut zu erkennen ist dies während des «1. Waffentags» am 12. Juli 1931. Unter der Tribüne der heute nicht mehr existierenden Ilgen-Kampfbahn in Dresden, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde – an ihrer Stelle wurde das heute abgerissene Harbig-Stadion erbaut –, flatterten Preußens Farben.