12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

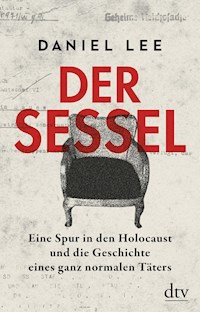

Ein rätselhafter Fund führt in eine dunkle Vergangenheit Eine Studentin kauft in Prag einen alten Sessel – und entdeckt darin Jahrzehnte später persönliche Papiere eines Deutschen aus der NS-Zeit. Daniel Lee erfährt von der Geschichte und beginnt nachzuforschen: Wer war der Mann? Wie lebte er? Akribische Recherchen offenbaren: Der Vorbesitzer des Sessels war SS-Obersturmführer und nahm am brutalen deutschen Vernichtungskrieg in Russland teil, ab 1943 beaufsichtigte er die Rekrutierung und den Einsatz von Zwangsarbeitern in Prag. Sein Werdegang steht beispielhaft für die vielen »normalen« Menschen, die in der verbrecherischen Maschinerie des NS-Regimes dienten. Zugleich wird deutlich: dieses Erbe lastet mit traumatischen Spätfolgen auf den Nachkommen von Tätern und Opfern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

Im Frühjahr 1943 bezieht Robert Griesinger mit seiner Familie eine stattliche Villa in Prag. Zwei Jahre später versinkt die tschechische Hauptstadt im Chaos der letzten Kriegswochen – und Griesinger ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Der deutsche Jurist hinterlässt lediglich einen Stapel persönliche Dokumente, eingenäht in einen unscheinbaren Sessel.

Davon wissen seine Nachkommen jedoch ebenso wenig wie von seiner Mitgliedschaft in der SS. Erst die Nachforschungen von Daniel Lee bringen Licht ins Dunkel der Geschichte: Der Historiker spricht mit Familienmitgliedern und Zeitzeugen, reist nach Stuttgart, Berlin, Zürich und New Orleans. Er rekonstruiert das Leben eines »normalen« SS-Offiziers, der für die Gestapo arbeitete und an der Rekrutierung von Zwangsarbeitern beteiligt war. Wo ist Robert Griesinger aufgewachsen? Warum ist er der SS beigetreten? Was erlebte er während seiner Zeit an der Ostfront? Und wieso hielt er sich in den letzten Kriegsmonaten in Prag auf? Bei der Suche nach Antworten stößt Daniel Lee auch auf eine Spur in den Holocaust, die ihn völlig unerwartet mit seiner eigenen Familiengeschichte konfrontiert.

EINFÜHRUNG

KAPITEL 1 EIN »RICHTIGER NAZI«

KAPITEL 2 IDEEN AUS DER NEUEN WELT

KAPITEL 3 DIE »STUNDE NULL«

KAPITEL 4 DIE »KRIEGSJUGENDGENERATION«

KAPITEL 5 LEERES GEREDE

KAPITEL 6 DIE SS-FAMILIE

KAPITEL 7 »LEBENSRAUM«

KAPITEL 8 STAWYSCHTSCHE

KAPITEL 9 BIERFLASCHEN

KAPITEL 10 DER MANN AUF DER BAHNHOFSTRASSE

KAPITEL 11 GISELA GING TANZEN

EPILOG

ANHANG

Abkürzungen // Anmerkungen // Danksagung // Bildnachweis // Verzeichnis der Archive, Sammlungen und Bibliotheken // Personenregister

Zur Erinnerung an Ryszard Seidenros (1930–1942), der das gleiche Schicksal erleiden musste wie 1,5 Millionen unschuldige jüdische Kinder, die im Holocaust ermordet wurden.

»Ich glaube, dass die Kinder der Leute, die nicht ganz an der Spitze gestanden hatten, es lange viel schwerer hatten als wir: Sie waren von Schweigen und Lügen umgeben. In unserer Welt waren nach dem Krieg Lügen unmöglich – wir wussten, wo unsere Väter gestanden hatten. Alles, was wir tun konnten, war zusehen, lesen, und die Wahrheit zur Kenntnis nehmen.«

Martin Bormann Junior1

EINFÜHRUNG

Als sie sich am Morgen des 6. März 1936 auf den Weg zur Arbeit machten, hatten die meisten Bewohner von Stuttgart ganz normale Pläne für das bevorstehende Wochenende. Die Stimmung war anders als in den Wochen zuvor. Die Olympischen Winterspiele waren vorbei, und die Spannung der sportlichen Höhepunkte war abgeflaut.1 Die Spiele waren die erste große Gelegenheit für das nationalsozialistische Regime, der Welt zu zeigen, welche erstaunlichen wirtschaftlichen Fortschritte Deutschland gemacht hatte. Unter anderem hatte man gehofft, die Gerüchte über die Unterdrückung der politisch Andersdenkenden und der Juden zum Schweigen zu bringen, aber als die Abschlusskundgebung vorbei war und die ausländischen Besucher abreisten, wurden die bunten Fahnen eingeholt und die antisemitischen Slogans kamen wieder zum Vorschein.

Die jungen Juristen in der Abteilung IIIc der Württembergischen Politischen Polizei sahen einem ruhigen Wochenende ohne besondere Vorkommnisse entgegen. Als das Klappern der Schreibmaschinen und das Klingeln der Telefone erstarb, verließen Walter, Wilhelm, Kurt, Rudolf und Robert ihr Büro im ersten Stock des ehemaligen »Hotel Silber«, einem eindrucksvollen Neo-Renaissance-Gebäude in der Nähe des Alten Schlosses. Aber das Wochenende war alles andere als ruhig. Hitler hatte sich entschlossen, mit dem Versailler Vertrag zu brechen und die Wehrmacht ins Rheinland einmarschieren zu lassen. Die politischen und militärischen Folgen dieser Maßnahme waren ganz unabsehbar, und die Männer hatten sicherlich viel zu besprechen, als sie am Montag wieder in ihre Dienststelle kamen.

Die fünf bildeten eine eng verbundene Gruppe und hielten sich meist abseits von den übrigen 200 Beamten im »Hotel Silber«.2 Sie waren alle Ende 20 oder Anfang 30, und drei von ihnen hatten in Tübingen Jura studiert. Mit Ausnahme von Kurt Diebitsch waren sie erst nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933 in die Abteilung IIIc gekommen. Sie und ihre Familien verkehrten auch gesellschaftlich miteinander, außerhalb des strengen Reglements in der Dienststelle. Erst vor einem Monat hatten sie die Hochzeit des hochgewachsenen, dunkelhaarigen, stets korrekt gekleideten Robert Griesinger gefeiert. Er war der jüngste von ihnen und hatte nach einer ziemlich anstrengenden Probezeit Gisela, seine Verlobte aus Hamburg, geheiratet.

Die Abteilung IIIc hatte seit dem Reichstagsbrand im Jahre 1933 wesentlich dazu beigetragen, dass die NSDAP sich in Stuttgart durchsetzen konnte. Sie bestand nicht aus gewöhnlichen Polizisten. Das »Hotel Silber« war vielmehr seit 1933 das Hauptquartier der Württembergischen Politischen Polizei, die schon bald offiziell in Geheime Staatspolizei (Gestapo) umbenannt werden sollte. Sie nahm alle sechs Stockwerke – 120 Zimmer – des ehemaligen Hotels ein. Im Keller waren die berüchtigten Folterzellen. Bis heute vermeiden ältere Bürger die Dorotheenstraße wegen der schrecklichen Geschichten, die sie von ihren Eltern über das »Hotel Silber« gehört haben.

Walter Stahlecker war der Leiter des Württembergischen Politischen Landespolizeiamtes, ein schlanker Mann mit runder Brille, Geheimratsecken und straff zurückgekämmtem, glänzendem Haar. Im Krieg sollte er Befehlshaber der Einsatzgruppe A werden, die allein im Jahr 1941 im Baltikum fast 250 000 Juden ermordete. Sein untersetzter blonder Stellvertreter Wilhelm Harster wurde Chef der Sicherheitspolizei und des SD in den Niederlanden und war für die Deportation von 100 000 Juden verantwortlich. Rudolf Bilfinger wurde 1937 ans Hauptamt Sicherheitspolizei in Berlin versetzt, wo er am Aufbau des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) mitwirkte, 1942 kommissarischer Leiter der Gruppe II A (Organisation und Recht) wurde und an mehreren Besprechungen zur »Endlösung der Judenfrage« im RSHA teilnahm.3 1940 war er Verwaltungsleiter beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei (BdS) in Krakau, 1943 Leiter der Sicherheitspolizei und des SD-Einsatzkommandos Toulouse in Frankreich, 1944/45 wieder beim BdS in Krakau.

Während die Karrieren dieser drei Männer in den Untersuchungen über das NS-Regime vielfältig belegt sind, kann man dies über Kurt Diebitsch, der 1941 im Verlauf des Überfalls auf die Sowjetunion starb, ebenso wenig sagen wie über den frisch verheirateten Robert Griesinger. Man weiß nur, dass er sich am Ende des Krieges in Prag aufhielt.

Der Nationalsozialismus hatte fürchterliche Auswirkungen und beschäftigt uns heute, viele Jahrzehnte später, noch immer. Aber die meisten kennen nur eine Handvoll Namen, von denjenigen, die hohe Ämter hatten oder zu Hitlers innerem Kreis gehörten. Über Leute wie Diebitsch oder Griesinger, die nicht in Filmen, Dokumentationen oder Geschichtsbüchern auftauchen, weiß man fast nichts. Die Männer in diesen unteren Rängen sind doppelt unsichtbar: Die Historiker haben sie übersehen, und die heute noch lebenden Angehörigen haben sie vergessen, die Erinnerung an sie verdrängt oder wissen fast nichts mehr, weil sie zu jung waren. Die mühselige Aufgabe, sie zu identifizieren und den Erfahrungen solcher Randfiguren nachzuspüren, ist insofern lohnend, als sich daraus weitergehende Erkenntnisse über das Maß an Zustimmung und den Konformismus im NS-Regime ergeben. Solche verlorenen Stimmen aus der Vergangenheit zu entdecken befähigt uns, die Frage nach Verantwortung, Schuld und Täterschaft neu zu stellen. Sie tragen auch zu unserem Verständnis über den Aufstieg und die innere Struktur des NS-Regimes bei.

Dieses Buch erzählt zwei miteinander verknüpfte Geschichten. Das eine ist die Lebensgeschichte des jungen Juristen Robert Griesinger. Das andere ist die Geschichte, wie ich auf das Leben dieses Mannes gestoßen bin. Sie erzählt von Zufällen, Nachforschungen, überraschenden Anrufen, Familienlegenden, echtem und absichtlichem Vergessen, von Sackgassen und der Art und Weise, wie die verstörenden Entdeckungen das Leben von Griesingers Kindern veränderten. Seine Biografie hat mich interessiert, weil sie ein Schlaglicht auf den profanen Alltag und die Mechanismen des NS-Regimes wirft. In die zweite Geschichte bin ich persönlich verwickelt, denn bei meiner Suche nach Griesinger lernte ich neben vielen anderen Menschen auch seine beiden noch lebenden Töchter Jutta und Barbara kennen, die 1937 und 1939 geboren sind. Ihr Vater war gestorben, als sie noch Kinder waren, und seine Abwesenheit hat lange Schatten über ihr Leben geworfen. Sie erzählten mir, was sie von ihm wussten, aber sie sahen mich auch ihrerseits als Informationsquelle. Griesingers Töchter sind die Kinder eines Täters und er ist für sie alles andere als eine Randfigur. Dass ich so viel Zeit mit ihnen verbrachte, hat die üblichen Grenzen zwischen dem Historiker und seinem Gegenstand aufgehoben – in zweifacher Hinsicht. Sie waren begierig auf alle Einzelheiten, die ich ihnen berichten konnte, weil sie sich ein Bild von dem Vater machen wollten, den sie kaum kannten. Und mir, als einem jüdischen Historiker, dessen Familie von den Katastrophen und Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust schwer gezeichnet ist, war die Zweideutigkeit meiner Rolle stets bewusst.

Die Tatsachen zu ermitteln war eine Frage der Gerechtigkeit für mich. Ich wollte alles über Griesinger wissen, diese scheinbare Randfigur. Ich wollte wissen, inwieweit er schuldig war. Jutta und Barbara wurden für mich zu Stellvertreterinnen des Vaters; sie sollten, aus meiner Sicht, für seine Taten bezahlen, indem sie Zeugnis ablegten und das Beweismaterial anerkannten, das ich vor ihnen ausbreitete. Zu den Fragen über seine Beteiligung an den Verbrechen des NS-Regimes wussten sie wenig zu sagen, sie hatten kaum Erinnerungen und man hatte ihnen auch nichts erzählt. Ihre lebendigsten Geschichten waren wie Traumbilder: eine kleine Porzellantoilette auf seinem Schreibtisch; seine blutgetränkte helle Leinenjacke, als er den verletzten Hund der Familie zum Tierarzt trug; die grünen Umhänge, die sie anhatten, als sie mit ihrer Mutter am Ende des Krieges aus Prag flohen. Während meiner Gespräche mit ihnen drehten sich ständig anklagende Fragen in meinem Kopf: Wieso habt ihr das nicht gewusst? Warum wollt ihr ihn schützen? Aber als ich sie Jahrzehnte nach dem Tod ihres Vaters kennenlernte, als völlig Fremder, waren sie gastfreundlich und gaben gern Auskunft. Für sich genommen, als Menschen, waren sie mir sehr sympathisch. Und in einer Hinsicht hatten sie das Gleiche erlebt wie ich selbst: Sowohl in ihrer als auch in meiner Familie waren die traumatischen Kriegsjahre in ein bedrückendes Schweigen gehüllt, das mit der Zeit chronisch wurde. Die unausgesprochenen Dinge hatten eine spürbare, belastende Qualität angenommen, gerade weil niemand zugeben wollte, dass es sie gab.4

Wir wissen immer noch viel zu wenig darüber, wie die unteren Beamten und Funktionäre in den Dreißiger- und Vierzigerjahren gelebt und was sie getan haben, aber Griesingers Biografie hilft uns ein Stückchen besser zu verstehen, warum die nationalsozialistische Herrschaft möglich war.5 Die berüchtigten Fanatiker und Mörder hätte es ohne die zahllosen Helfer nicht geben können, die das Regime in Gang hielten, die Akten führten. Sie lebten Seite an Seite mit den Opfern des Regimes. Griesinger zeigt auch, wie schwierig es ist, einzelne Personen den üblichen Kategorien zuzuordnen, in die man die deutsche Bevölkerung nachträglich einzuteilen versucht hat.6 Der junge Jurist war kein hochrangiger Nazi, aber auch kein Untergebener, der die sogenannte »Endlösung« durchführen musste – er gehörte nicht zu denen, deren Untaten dafür sorgen, dass man sie nicht vergisst. Andererseits stand er im Dienst der Gestapo, und war damit eindeutig kein »gewöhnlicher Deutscher« – eine fragwürdige Kategorie, in der oft alle zusammengefasst werden, die weder hohe Posten innehatten noch Opfer des Regimes waren wie politische Gegner, Juden, Roma, Behinderte, Schwarze oder Homosexuelle. Dass Griesinger auch im Jahr 1936 noch jeden Tag zur Arbeit ins »Hotel Silber« ging, deutet darauf hin, dass er das Regime zumindest unterstützte.

Aus der Biografie Griesingers geht hervor, dass manche Beamte durchaus in zwei verschiedenen Welten gelebt haben könnten: auf der einen Seite in der Welt der bekannten hohen Parteifunktionäre und auf der anderen Seite in der Welt der normalen deutschen Bevölkerung.7 Sie verfügten über vertrauliche Informationen, sie wussten, was das neue Regime vorhatte, und kamen gelegentlich auch mit Schlüsselpersonen des »Dritten Reiches« in Berührung, gleichzeitig teilten sie aber den Alltag der einfachen Leute und hatten täglich mit der Masse der Bevölkerung zu tun, deren Leben sich durch die neuen Gesetze verändern sollte. Griesinger war kein »gewöhnlicher Deutscher«: Er war ein gewöhnlicher Nazi. Als Beamter hatten er und Tausende andere in ähnlicher Position – bei der Gestapo, als Mitglieder der Partei, der SA oder der SS, als Richter, Lehrer und andere Staatsbedienstete die Macht, das Leben der Menschen zu formen.

Griesingers Biografie zeigt uns, wie die Machtausübung der NSDAP auf der Ebene des Einzelnen funktionierte. Wenn man das deutsche Volk nicht bloß als ununterscheidbare Masse betrachtet, erkennt man, wie persönliche Beziehungen und berufliche Netzwerke dazu beitrugen, selbst in Ländern wie Württemberg, das früher wegen seiner demokratischen und liberalen Traditionen und seiner Abneigung gegen politischen Extremismus geschätzt wurde, eine ganz neue autoritäre Ordnung zu schaffen.

Amtliche Quellen zu Griesingers Biografie gibt es nicht viele, unter anderem weil zahlreiche Unterlagen durch Kriegseinwirkungen zerstört oder absichtlich vernichtet wurden, und oft auch einfach verlorengingen. Die offiziellen Dokumente zeigen lediglich eine blasse Gestalt, die nur durch die berufliche Laufbahn und den Familienstand definiert wird. Was mich interessierte, waren andere Dinge. Wie verbrachte er seine Abende? Was hat er gegessen? Welche Filme hat er gesehen? Was hat er seinen Töchtern vorgelesen? Wenn ich diese Dinge wüsste, dachte ich, würde ich etwas Grundsätzliches darüber erfahren, wer die Gewalt des NS-Regimes in die Tat umsetzte – eine Gewalt, die meine und Tausende andere Familien zerstörte. Wo konkrete Hinweise fehlten, habe ich einen Blick auf die anderen Personen geworfen, von denen in dieser Geschichte die Rede sein wird, und davon ausgehend zu erraten versucht, was Griesinger wohl in bestimmten Situationen getan hat.

»Sie sehen Ihrem Vater sehr ähnlich«, sagte ich, als ich Jutta das erste Mal traf. Barbara, ihre jüngere Schwester, kommt mehr nach der Mutter. Die beiden Schwestern haben jahrzehntelang völlig getrennt voneinander gelebt, wie so viele, deren Familien der Krieg zerstört hat. Andere Zusammenhänge waren weniger offensichtlich und tauchten ganz überraschend auf: zum Beispiel die Vorfahren in New Orleans. Griesingers Neffe Jochen wiederum lebt mit seiner Frau Irmela im alten Haus der Familie in Stuttgart, mit vielen Möbeln aus Griesingers Kindheit. Sowohl die Tochter seines tschechischen Dienstmädchens in Prag hat mit mir gesprochen als auch die Enkelin seiner jüdischen Nachbarn in Stuttgart, die nach Auschwitz gebracht worden sind. In gewisser Hinsicht ist der »ganz normale Täter« eine Leerstelle in einem Bild, das von Menschen erfüllt ist, die mit ihm zu tun hatten.

Warum Griesinger? Er trat ganz unerwartet in mein Leben. Im Jahre 2011 hatte ich meine Promotion in Oxford mit einer Dissertation abgeschlossen, die sich mit den Erfahrungen junger Juden unter dem Vichy-Regime in Frankreich befasste. Bald darauf ging ich nach Florenz. Ende Oktober gab ich eine kleine Party für Kollegen und Freunde. Im Fernsehen war gerade das Video von den letzten Lebenssekunden des libyschen Despoten Muammar al-Gaddafi gezeigt worden, und einige Gäste saßen auf dem Sofa und schauten es sich noch mal auf dem Smartphone an.

An diesem Tag traf ich Veronika.8 Sie war mit einer gemeinsamen Freundin gekommen, die am Vormittag angerufen und gefragt hatte, ob sie noch jemanden mitbringen dürfe, der mich gern kennenlernen wolle. Veronika ist eine große Holländerin, die damals Ende 20 gewesen sein muss. Sie war zum Jurastudium in der Stadt. »Ich habe gehört, dass Sie sich mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges befassen«, sagte sie zu mir. »Ich hätte gern Ihren Rat. Meiner Mutter ist gerade etwas ziemlich Eigenartiges passiert.«

Wenn die Leute hören, dass ich mich mit dem Zweiten Weltkrieg befasse, erzählen sie mir oft Geschichten von ihrer Familie. Da ist dann von Großmüttern die Rede, die in der Résistance waren, von Onkeln, die sich verstecken mussten, oder Verwandten, die in den Konzentrationslagern umgekommen sind. Im Lauf der Jahre habe ich bestimmt einige Hundert solcher Geschichten gehört, und keine ist wie die andere. Mein Beruf gibt den Leuten die Gelegenheit, das Familienerbe auszugraben und vorzuzeigen. In diesem Fall lag das infrage kommende Ereignis allerdings tatsächlich erst ein paar Tage zurück, und Veronikas Eröffnungszug weckte sofort meine Neugier.

Sie erzählte von einem Lehnsessel, den ihre Mutter vor einigen Wochen in Amsterdam zu einem Polsterer gebracht hatte, um ihn erneuern zu lassen. Veronikas Mutter hieß Jana und war Anfang 60.9 Als sie den Sessel ein paar Tage später abholen wollte, erklärte ihr der empörte Polsterer, er arbeite nicht für Nazis und ihre Familien. Zu ihrer Verblüffung legte er Jana ein Bündel Papiere aus der Nazi-Zeit vor, die er im Sitzkissen des Sessels entdeckt hatte. Der gute Mann nahm offenbar an, er stünde der Tochter eines Nazis namens Robert Griesinger gegenüber. Denn das war der Name, der in den Dokumenten genannt wurde. Und dieser Griesinger, dachte der Polsterer, gehörte zu den deutschen Besatzungstruppen, die während des Krieges seinen Verwandten und allen anderen Bewohnern der Stadt das Leben zur Hölle gemacht hatten. Er glaubte Jana kein Wort, als sie ihm versicherte, sie kenne überhaupt keinen Griesinger und habe keine Ahnung, wie die Papiere in ihren Sessel gekommen seien.

Nach allem, was Veronika mir erzählte, war durchaus nicht gesichert, ob Griesinger tatsächlich ein Nazi gewesen war. Schließlich hatten damals alle Leute im deutschen Machtbereich Hakenkreuz-Stempel in ihren Papieren, einschließlich der Juden. Veronika erklärte mir, dass der Sessel schon seit ihren Kindertagen in ihrem Zimmer gestanden habe. Später hatte sie jeden Tag darauf gesessen, wenn sie ihre Hausaufgaben machte. »Ich krieg das gar nicht mehr aus dem Kopf, dass ich all die Jahre, ohne es zu ahnen, auf diesen Nazi-Papieren gesessen habe«, sagte sie. »Ich muss einfach wissen, wer dieser Mann gewesen ist, und wie das Zeug in meinen Sessel gekommen ist.«

Veronika gab mir die Nummer ihrer Mutter, und am nächsten Tag rief ich in Amsterdam an, um mir die Einzelheiten erzählen zu lassen. Jana konnte mir nicht allzu viel sagen, erklärte sich aber bereit, mir die Papiere nach Florenz zu schicken. Der Sessel war jedenfalls kein Erbstück aus ihrer Familie. »Dieser Polsterer hatte keine Ahnung«, sagte sie. »Meine Familie hatte nichts mit den Nazis zu tun, und ich erst recht nicht. Der Mann, dem die Papiere gehört haben, war im Krieg wahrscheinlich genauso wenig in Holland wie dieser Sessel. Ich bin keine Holländerin, ich komme aus Tschechien.«

Ich saß an meinem Schreibtisch in Florenz, hatte das Telefon laut gestellt und machte mir eifrig Notizen. Ich erfuhr, dass der Sessel eine lange Reise hinter sich hatte, ehe er in Veronikas Zimmer landete. »Ich habe ihn gekauft, als ich 1968 in Prag war. An der Karls-Universität habe ich studiert.« Wie so viele vor und nach ihr, hatte Jana nach billigen Möbeln für ihre Studentenbude gesucht. Sie hatte die Trödelläden in der Nähe der Altstadt durchkämmt, aber nichts gefunden, was ihr gefiel. »Ich hatte schon fast aufgegeben, als ich diesen kleinen Laden an der Ecke Celetná und Králodvorská entdeckte.« Und hier fand sie den Sessel. »Er war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich habe ihn auf der Stelle gekauft.« Sie wusste nicht mehr, wie viel sie bezahlt hatte, aber sie war sich sicher, dass er nicht teuer gewesen war. Den Laden, sagte sie, gebe es schon lange nicht mehr. Der Rahmen des Sessels bestand aus gebeiztem Walnussholz, die Rückenlehne und Seitenteile hatten einen Einsatz aus hellem Peddigrohr, dem sogenannten Wiener Geflecht, nur der Sitz war üppig gepolstert. Es sei ein leichter, eleganter Sessel, erklärte sie mir, kein Bürostuhl, sondern etwas für ein gemütliches Zuhause.

Der Sessel, in dem Robert Griesinger seine Dokumente versteckte.

Zu Beginn der Achtzigerjahre hatten Jana und ihre kleine Familie die Erlaubnis erhalten, die ČSSR zu verlassen und dauerhaft in die Niederlande zu ziehen. Viel durften sie nicht mitnehmen, aber von dem Sessel mochte sich Jana nicht trennen. »Er war so eine wichtige Erinnerung an meine Studentenzeit, als ich kaum Möbel hatte. Und an die ersten Jahre als junge Mutter.« Sie hatte den Sessel behalten, und bei jedem Umzug war er dabei gewesen. Auf zahllosen Familienfotos ist er zu sehen. Jana schien sich zu schütteln, als sie zum Schluss noch anmerkte: »Wenn ich sehe, wie wir in die Kamera lächeln, und daran denke, dass nur ein paar Zentimeter unter uns diese Nazi-Papiere mit ihren Hakenkreuzen in ihrem Versteck lagen, läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter.«

Die Entdeckung hatte sie offensichtlich verstört. Es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass ihr geliebter Lehnstuhl lange vor ihrer Zeit ein ganz anderes Leben gehabt haben könnte. Dass jemand anderes ihn vielleicht genauso wie sie geschätzt haben könnte. Sie fühlte sich fast betrogen. »Es klingt vielleicht albern, aber jedes Mal, wenn ich davorstehe, sehe ich jetzt diesen Nazi darin sitzen.« Jana wollte unbedingt mehr über Robert Griesinger erfahren, aber der Sessel, ihr einziger Zeuge, gab keine Antworten.

Die Geschichte verfolgte mich. Ich wollte das Geheimnis des Sessels lüften, und deshalb ging ich der Sache nach. Auf diese Weise lernte ich Robert Griesinger kennen. Ich fand heraus, was er getan hatte und was aus ihm geworden war. Immer wieder staunte ich, wie jede Antwort zu neuen Fragen führte, wie mein Verhältnis zur Vergangenheit sich veränderte. Die versteckten Papiere verblüfften Archivare und Privatleute, Experten und Griesingers Nachkommen. Sie verschafften mir Zugang zu privaten Dokumenten und Zeugnissen, Fotos und Geschichten, die man sonst nie zu sehen kriegt. Oft genug wurde meine Besessenheit allerdings auch gebremst. Ich traf auf Schweigen, Ausflüchte und Sackgassen. Das Folgende ist nicht nur die Geschichte eines gewöhnlichen Nazis. Es ist auch die Geschichte einer historischen Ermittlung mit allen Höhepunkten und Enttäuschungen, die zu so einem Unternehmen gehören.

Eine Woche nach meinem Gespräch mit Jana erhielt ich ein Paket aus den Niederlanden. Die Dokumente darin waren sehr unterschiedlich. Manche waren auf schweres Bütten gedruckt, andere vergilbt und an den Rändern ausgefranst. Eine Reihe davon hatten ein deckungsgleiches Loch, etwa so groß wie ein Daumenabdruck mit unscharfen Rändern. Ich betastete es vorsichtig mit den Fingerspitzen und fragte mich, wie es wohl entstanden war. Hatten die Papiere unter einer Sprungfeder gelegen? Oder hatte sie eine Maus angefressen?

Ich machte meinen Tisch frei und legte die fragilen Dokumente in chronologischer Ordnung nebeneinander. Das erste stammte aus dem Jahr 1933, das letzte von 1945. Auf jedem stand der Name »Dr. Robert Arnold Griesinger«. Er war 1906 in Stuttgart geboren und 1943 als Beamter nach Prag geschickt worden. Von einer Mitgliedschaft in der NSDAP oder einer ihrer Organisationen war nirgends die Rede. Ich vertiefte mich in die Fotos von Griesinger. Auf jedem trug er einen hellen Anzug – keine Uniform. Er sah gut aus, zurückgekämmte Haare und ein markantes Gesicht. Auf der linken Wange hatte er eine Narbe. Die versteckten Papiere waren offenbar sorgfältig ausgewählt worden. Es gab einen Pass aus dem Jahr 1942, Aktien einer Kabelgesellschaft und Kriegsanleihen mit nicht eingelösten Kupons. Außerdem das Zeugnis über das Zweite Juristische Staatsexamen aus dem Jahr 1933, das er zwei Jahre nach der Promotion abgelegt hatte. Das waren offenbar seine wichtigsten Besitztümer als Zivilist, Nachweis seiner Identität, seiner Ausbildung und seines Eigentums. Über seine Persönlichkeit sagten sie nahezu nichts aus.

Die deutsche Besatzung in der Tschechoslowakei dauerte von 1939 bis 1945, wobei das besetzte Gebiet euphemistisch als »Protektorat Böhmen und Mähren« bezeichnet wurde, während die Slowakei als unabhängiger Staat galt. Als Nächstes versuchte ich daher festzustellen, für welche Behörde Griesinger in Prag gearbeitet hatte und welcher Art diese Arbeit war. Die zahlreichen Stempel in seinem Pass deuteten darauf hin, dass er viele Dienstreisen unternommen hatte. Besonders verblüffte mich einer der letzten Einträge. Danach war er im Sommer 1944, als die Alliierten schon in der Normandie gelandet waren und Rom bereits befreit hatten, drei Wochen in Urlaub gefahren, um in Liechtenstein »Verwandte« zu besuchen. Das bedeutete, dass er eine sehr privilegierte Position gehabt haben musste. Auslandsreisen und insbesondere Urlaubsreisen waren in diesem späten Stadium des Krieges bestimmt keine Selbstverständlichkeit mehr. Der Trip war schon deshalb sehr auffällig, weil in keinem der anderen Dokumente von einer Familie die Rede war. Beide Pässe Griesingers waren nur für ihn selbst gültig. Der vorgedruckte Hinweis auf eine Ehefrau oder Kinder war durchgestrichen.

Einer der Pässe, die im Sessel versteckt waren; ausgestellt vom Polizeisekretariat Stuttgart im Dezember 1942.

Ich ging davon aus, dass Griesinger die Papiere selbst in dem Sessel versteckt hatte. Warum hatte er das getan? Wenn er Sorge gehabt hatte, dass sie ihn belasteten, hätte er die Papiere einfach vernichten können. Und warum hatte er sie nicht wieder hervorgeholt? Der letzte Pass war 1944 in Prag ausgestellt worden und nur für ein Jahr gültig gewesen. Angesichts dessen, wie es in der Stadt in den folgenden Monaten zuging, musste man davon ausgehen, dass der Pass schon im Sesselpolster verborgen war, als er ungültig wurde. Die Papiere wurden wahrscheinlich im April oder Mai 1945 versteckt, als die Rote Armee sich Prag näherte und die tschechische Bevölkerung nach sechs Jahren brutaler Unterdrückung schließlich den Aufstand gegen die deutschen Truppen wagte. Die Revolte begann am 5. Mai; nach dem Waffenstillstand am 8. Mai zog die Wehrmacht ab. Einen Tag später rückte die Rote Armee in Prag ein. Während dieser Zeit und danach gab es schwere Kämpfe und auch immer wieder spontane Überfälle auf Deutsche und Kollaborateure. Wenn Griesinger heil aus der Stadt kommen wollte, musste er seine Identität zumindest gegenüber den Tschechen verbergen. Aber konnte ein promovierter Jurist so geschickt mit Nadel und Faden umgehen, dass seine Näharbeit 66 Jahre lang unentdeckt blieb? Vielleicht hatte er eine Schneiderin oder eine Vertraute mit geschickten Fingern gefunden, die ihm half.

Griesingers Papiere ließen nicht erkennen, was nach dem Krieg aus ihm geworden war. War er getötet worden bei der Befreiung von Prag? Hatten ihn die Russen gefangen genommen? Vielleicht hatte man ihm sogar den Prozess gemacht. Sobald sich der Aufruhr wieder gelegt hatte, waren über 150 000 Deutsche und Kollaborateure vor Gericht gestellt worden. Hatte dieser ebenso beherrscht wie herrisch aussehende Jurist sein Leben als gehetzter Verbrecher beendet? Vor einem Schnellgericht, wo die Verhandlung nur ein paar Minuten dauerte und das Erschießungskommando bereits vor der Tür stand?

Schon an meinem Schreibtisch in Florenz konnte ich feststellen, dass es nicht so gekommen war. Griesinger war nicht vor Gericht gestellt und auch nicht exekutiert worden; jedenfalls stand er auf keiner der entsprechenden Listen.10 Hatte er sich während des Aufstandes versteckt oder war er unerkannt entkommen? Wenn er überlebt und sich an die Verhältnisse nach dem Krieg angepasst hatte, war er vielleicht irgendwann zwischen 1980 oder 1990 gestorben. Allerdings gab es auch darauf keinerlei Hinweise. Nach 1945 war er einfach verschwunden. Weder in Büchern noch im Netz konnte ich eine Spur von ihm finden. Seine Bedeutung im »Dritten Reich« war offenbar viel zu gering.

Für mich machte ihn das umso interessanter. Ich war fest entschlossen, seine Spur zu verfolgen. Ich wollte wissen, was man noch herausfinden konnte und was das über die Verhältnisse im Nazi-Regime aussagte. Ich fragte mich, ob man die manichäische Zweiteilung in Gut und Böse, mit der wir die NS-Zeit betrachten, vielleicht durch Differenzierungen auflockern konnte, wenn man einer solchen anonymen Gestalt ein Gesicht gab, oder ob sie sich als unabänderlich erweisen würde.

Meine Suche nach Griesinger sollte fünf Jahre dauern. Sie führte mich nach Prag, Berlin, Stuttgart, Zürich, New Orleans und in zahlreiche kleinere Städte in Deutschland, wo er studiert und gearbeitet hatte. Dabei entwickelte ich eine etwas andere Herangehensweise der historischen Forschung. Normalerweise hat die Geschichtswissenschaft eine Standardmethode: Nach einer längeren Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur stellt man eine Hypothese über seinen Gegenstand auf, die man dann anhand von Primärquellen prüft. Bei meiner Suche nach Robert Griesinger schlug ich den umgekehrten Weg ein: Ich fing bei den Quellen an. Ich musste den historischen Zusammenhang rekonstruieren, der dazu geführt hatte, dass seine Papiere in dem Sessel landeten.

Was ich am Ende entdeckte, war das Leben eines jungen Mannes aus guter Familie, der Jura studierte, ein ehrgeiziger Beamter des NS-Regimes wurde, Tiere mochte und einer rassistischen Ideologie folgte. Ich interessierte mich für die Bewegungen seiner Wehrmachts-Division durch halb Europa, betrachtete die Fotoalben seiner Töchter und las das Tagebuch seiner Mutter. Manchmal brachte mich seine Geschichte erstaunlich nahe an die Vergangenheit meiner eigenen Familie.

KAPITEL 1

EIN »RICHTIGER NAZI«

Mit dem Sessel fing alles an. Dieses gemütliche Möbelstück schien einen quasi-privaten, subjektiven Zugang zu Griesingers Leben zu bieten, zu seinem Geschmack, seinen Beziehungen und Gewohnheiten. Noch aus Florenz schickte ich ein Foto des Sessels an verschiedene Fachleute und hoffte, dass sie mir etwas über seine Herkunft mitteilen könnten. Alle stimmten darin überein, dass der Stil auf den deutschen Möbelschreiner Michael Thonet aus Boppard hindeutete, der 1842 nach Wien gegangen war und dort ein Patent erlangt hatte, Holz durch Wasserdampf in jede beliebige Form zu biegen. Seine Möbel aus Bugholz hatten im Verlauf der Jahrzehnte Millionenauflagen erreicht. Besonders in den Dreißigerjahren waren sie sehr beliebt gewesen, während sie nach 1960 an Popularität etwas eingebüßt hatten.1

Einige Monate nach meiner Begegnung mit Veronika fuhr ich nach Prag und hoffte, bei dieser Gelegenheit mehr über den Sessel und seinen früheren Besitzer herauszufinden. Griesinger konnte ihn aus Deutschland mitgebracht, aber auch erst in Prag gekauft haben. Es war aber ebenso denkbar, dass der Sessel in der Wohnung einer jüdischen Familie oder sogar in einem anderen Land konfisziert und in die Stadt an der Moldau gebracht worden war. Den deutschen Beamten und ihren Familien in den besetzten Gebieten fehlte es notorisch an Möbeln.2

In der Bibliothek des Kunstgewerbemuseums in Prag blätterte ich Hunderte von Katalogen und Zeitschriften für moderne Wohnkultur aus den Dreißigerjahren durch und stieß auf zahlreiche Bilder von Sesseln, die fast genauso aussahen wie der Griesingers. Am ähnlichsten waren die Produkte des jüdischen Designers Emil Gerstel, dessen Möbelfabrik die Deutschen 1940 enteignet hatten. Gerstels Möbel waren nicht billig. Seine Firma konzentrierte sich auf eine historisierende Optik, die einem wohlhabenden Publikum zusagte. Um seine Möbel zu kaufen, musste man sich auf den belebten Senovážné Platz im Herzen der Prager Neustadt begeben, wo er seinen Laden hatte. Aber wenn die Zeit oder das Geld fehlten, konnte man billige Kopien von Gerstels Neo-Rokoko-Sesseln auch überall sonst kaufen.3

Mit Fotos des Prunkstückes bewaffnet, machte ich mich an einem regnerischen Tag im Mai 2012 auf die Suche. Das Archiv der Firma Gerstel war größtenteils schon im Krieg zerstört worden und die restlichen Unterlagen waren verlorengegangen, als die Firma später enteignet und verstaatlicht wurde.4 Ich besuchte etliche Ausstellungsräume und Werkstätten.5 Die Fachleute waren sich uneins, ob der Sessel auf meinen Fotos ein echter oder ein nachgemachter Gerstel war. »Jede Möbelfabrik in Prag hat Hunderte von diesen Stühlen hergestellt«, sagte mir die Besitzerin eines Antiquitätengeschäfts gleich an der Ladentür, als sie das Foto sah.

Es ist heute wahrscheinlich leichter, einen echten Gerstel-Sessel zu kaufen als 1943, als Griesinger in Prag eintraf. Die Antiquitätengeschäfte sind voll davon. Ein Restaurator sagte mir, der Stil gelte heute einfach als altmodisch. In einem Antiquitätengeschäft fand ich zwei Stücke, die völlig identisch mit Griesingers Sessel waren. Der Ladenbesitzer bot beide zusammen für 4500 Kronen an, das sind etwa 170 Euro. Ich fand es ganz selbstverständlich, mal mit den Fingern auf die Polster zu drücken, um zu sehen, ob vielleicht etwas darin versteckt war.

Bild aus einem der Kataloge des berühmten Prager Möbelfabrikanten Emil Gerstel.

Als ich Karel, dem Ladenbesitzer, das Foto zeigte und erklärte, dass darin Dokumente mit Hakenkreuzen entdeckt worden waren, zuckte er bloß mit den Achseln. Das war eine typische Reaktion. Anders als der Polsterer in Amsterdam schien hier niemand sonderlich überrascht, dass jemand ein solches Versteck benutzt hatte. »Hier haben früher die Kommunisten regiert«, sagte mir einer. »Da hatten die Leute gute Gründe, was zu verstecken. Ich finde fast jeden Tag etwas.« Abgesehen von Geld oder Wertgegenständen werden die Sachen allerdings meistens weggeworfen. Einer der Polsterer erzählte, dass er bei Sofas und Sesseln praktisch in jedem zehnten Möbelstück auf Briefe oder Dokumente aus den Jahren der kommunistischen Herrschaft stoße. Er habe nie was davon gelesen. Man muss wohl davon ausgehen, dass sich auf diese Weise jede Woche Tausende von historischen Dokumenten (und Forschungsprojekten) in Nichts auflösen. Was die Menschen nur für einige Zeit vor dem Zugriff der Behörden hatten verstecken wollen, vernichten Karel und seine Kollegen für immer.

Von 1948 bis zum Ende der kommunistischen Herrschaft stand die Bevölkerung der Tschechoslowakei unter ständiger Überwachung. Die Státní bezpečnost, die tschechoslowakische Geheimpolizei,kontrollierte jede Äußerung und Aktivität, so gut wie sie konnte. Abgesehen von den 15 000 bis 17 000 Festangestellten führte sie noch 30 000 informelle Mitarbeiter in ihren Akten, deren Aufgabe es war, jeden im Auge zu behalten, der irgendwie im Verdacht einer kritischen Haltung stand. In einer Epoche der Abhöranlagen und des allgegenwärtigen Spionage- und Sabotageverdachtes war es nicht überraschend, dass viele Bürger das Bedürfnis hatten, etwas zu verstecken, was sie selbst oder ihre Familien gefährden konnte.6

Während meiner Zeit in Prag suchte ich in örtlichen Archiven auch nach anderen Hinweisen auf Griesingers Anwesenheit in der Stadt. Nachdem ich einen ganzen Tag lang im Tschechischen Nationalarchiv Mikrofilme angestarrt hatte, fand ich schließlich ein Dokument über ihn bei der Meldebehörde. Der Meldeschein, den er hatte ausfüllen müssen, als er Anfang März 1943 aus Stuttgart nach Prag kam, besagte, dass er evangelisch war und seine Eltern Adolf und Wally hießen. Außerdem zeigte sich, dass er entgegen dem bisherigen Befund verheiratetwar. In seiner etwas krakeligen Handschrift teilte er den Behörden mit, dass er eine junge Frau namens Gisela Nottebohm geheiratet hatte.7 Offenbar hatte die Tatsache, dass seine Ehefrau in seinem Pass nicht erwähnt war, etwas anderes zu bedeuten, als ich vermutet hatte.

Mit dem Meldezettel allein mochte ich mich nicht zufrieden geben, und so ging ich am nächsten Tag zum Archiv des Geheimdienstes (Archiv bezpečnostních složek) im Innenministerium, wo auch Dokumente über die Beamten vorhanden sein sollten, die während der deutschen Besatzung in Prag gearbeitet hatten. Das Archiv befindet sich in einem Altbau mit grauer Fassade in der Nähe der Moldau. Ich reichte der Archivarin eine Kopie des Meldescheins aus dem Nationalarchiv. Sie nahm ihre Brille ab und legte sie auf den Stapel alter Bücher, der auf ihrem Schreibtisch lag. Dann las sie den Meldeschein, prägte sich den Namen ein und bat mich zu warten. Ich befand mich in einem Saal mit endlosen Reihen von offenen Blechregalen voller Akten, die bis an die Decke reichten und ziemlich modrig rochen. Von der Archivarin war nichts zu sehen.

Als sie schließlich zurückkehrte, gab sie mir ein »Verzeichnis von deutschen Beamten in Prag«, in dem Griesingers Name erschien. Außer seinem Namen enthielt das Dokument nur wenige Angaben: Geburtsort und -datum, seine Adresse in Prag und seine Anstellung als Beamter im »Staatsministerium des Protektorats Böhmen und Mähren«. Das meiste davon wusste ich bereits aus den Dokumenten im Sessel und von dem Meldezettel, den ich am Vortag gefunden hatte. Als Letztes entdeckte ich aber doch noch eine neue Information: Griesinger war in der SS gewesen. Er wurde als Obersturmführerbezeichnet.8

Die Sesselspur hatte mich also zu einem Mitglied der vielleicht finstersten Organisation des 20. Jahrhunderts geführt, der Schutzstaffel, kurz SS. Die beiden Buchstaben neben seinem Namen veränderten meine Wahrnehmung seiner Person von einer Sekunde zur anderen. Während ich eben noch geglaubt hatte, einen unbedeutenden, vielleicht ganz harmlosen jungen Beamten zu jagen, und sogar mit dem Gedanken gespielt hatte, er sei vielleicht völlig unpolitisch gewesen, war dieses Bild jetzt zerbrochen. Es war klar, dass ich etwas ganz anderem auf der Spur war.

Die Mitglieder der SS, die nach strengen »rassischen« und körperlichen Merkmalen ausgesucht wurden und einen Eid auf Hitler leisten mussten, werden mit den schlimmsten Verbrechen des NS-Regimes in Verbindung gebracht. Wenn er Mitglied der SS gewesen war, dann teilte Griesinger sehr wahrscheinlich auch deren Antisemitismus und Rassismus, die Eckpfeiler der nationalsozialistischen Ideologie. Griesinger war nicht länger bloß der höfliche, wohlerzogene Jurist im eleganten hellen Anzug. Ein ganz anderes Bild entstand jetzt vor meinen Augen: Griesinger in der berüchtigten schwarzen Uniform, der zu Tode erschrockene Juden durch die Straßen von Stuttgart und Prag jagte. Ich empfand es als Gerechtigkeit der Geschichte, dass ich, ein britischer Jude, jetzt die wertvollsten Dokumente eines solchen Mannes in meiner Hand hatte.

Ich hatte diese Reise begonnen, um für Jana und ihre Tochter Veronika in Erfahrung zu bringen, wie Griesingers Papiere in ihren Sessel gekommen waren. Aber je mehr Informationen ich in Prag sammelte, desto geringer wurde mein Interesse an dem besagten Möbelstück. Ich wollte zwar immer noch das Rätsel der versteckten Papiere lösen, aber vor allem wollte ich jetzt wissen, wen ich da eigentlich vor mir hatte. Ich wollte wissen, wer dieser SS-Offizier gewesen war und was er getan hatte, nicht nur in Prag, sondern auch schon vorher in Stuttgart. Und ich wollte wissen, warum.

Bis dahin hatte ich mich nie genauer mit der SS beschäftigt. Ich hatte immer gedacht, die Mitgliedschaft wäre eine Art Hauptberuf gewesen, der die ganze Existenz des betreffenden Mitglieds bestimmte. Ich hatte angenommen, SS-Offiziere hätten den ganzen Tag ihre Uniformen getragen und die Bevölkerung terrorisiert. Das Beispiel Griesinger zeigte, dass es auch anders sein konnte. Denn als Verwaltungsjurist im Ministerium hatte Griesinger ja schon einen Hauptberuf. Als ich der Sache nachging, stellte ich fest, dass er nicht der Einzige war: Es gab Zehntausende Juristen, Mediziner und andere Beamte, die in der SS waren, ohne ständig Uniform zu tragen.

Nachdem ich erfahren hatte, dass Griesinger in der SS gewesen war, fuhr ich nach Berlin, um zu sehen, ob ich dort seine SS-Akte auftreiben könnte. Allzu große Hoffnungen machte ich mir allerdings nicht. Zwei Drittel der eine Million Mitgliedsakten waren bei den alliierten Bombenangriffen vernichtet worden. Aber einen Versuch war es allemal wert. Die noch vorhandenen Akten werden im Bundesarchiv im verschlafenen Berlin-Lichterfelde verwahrt.

Als ich das Gebäude betrat, fragte ich mich ernsthaft, ob mein Interesse an diesem unbekannten Nazi nicht zu viel von meiner Zeit in Anspruch nahm. Jetzt war ich schon wieder in einer anderen Stadt, und die Chancen, dass ich hier fündig würde, standen nur eins zu zwei. Aber die Aussicht, Griesingers SS-Mitgliedsakte in die Hand zu bekommen, war doch zu verlockend, um auf diesen Besuch zu verzichten. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich sie fand, würde sich eine Gelegenheit bieten, seine eigenen Worte zu lesen. Damit würde ich ihm viel näherkommen als mit der bloßen Betrachtung von Fotos und amtlichen Dokumenten.

Als ich meinen Antrag auf Einsicht in die Akte gestellt hatte, erfuhr ich sehr schnell, dass die Unterlagen tatsächlich vorhanden waren. Die Angestellten des Archivs schienen es nicht sehr eilig zu haben, sie von ihrem Standplatz zu holen, aber schließlich gab sie mir doch jemand. Auf dem Deckblatt stand: »Dr. Robert Griesinger, SS-Nummer 161 860«. Die Ziffer war in einer altmodischen Zierschrift geschrieben. Die Akte selbst war sehr umfangreich und enthielt Dutzende von Berichten, die er seit Mitte der Dreißigerjahre nach Berlin geschickt hatte. Als ich zu lesen begann, hörte ich zum ersten Mal seine Stimme. Es war eine kühle, sachliche Stimme ohne jegliche Emotion. Nach dem für die Zensur zuständigen Beamten und seinem Vorgesetzten war ich vielleicht erst der Dritte, der Griesingers Worte überhaupt las. Die Briefe und Berichte ließen seine Stellung innerhalb der SS allerdings nicht so deutlich erkennen, wie ich gehofft hatte. Sie entlarvten ihn nicht als Schreibtischtäter der »Endlösung« oder Lagerführer in einem KZ. Sie hatten ausschließlich mit Angelegenheiten seiner Familie und seiner Arbeit als Beamter zu tun.

Erst jetzt erfuhr ich, dass er auch Kinder hatte. Einzelheiten standen in einem Dokument aus dem Jahr 1941. Neben Joachim, einem Stiefsohn, den seine Frau Gisela aus ihrer ersten Ehe mitgebracht hatte, gab es noch zwei gemeinsame Töchter: Jutta, im Januar 1937 geboren, und eine weitere Tochter, die Barbara hieß, wie ich später erfuhr, geboren im Dezember 1939.9 Wenn die beiden noch am Leben waren, dann mussten sie jetzt in den Siebzigern sein. Vielleicht lebten sie sogar in Stuttgart. Wie aus der Akte hervorging, hatten Griesinger und seine Frau einen Stammbaum vorlegen müssen, um heiraten zu dürfen; den sogenannten »Ariernachweis«.

Griesingers »Ahnentafel« zeigte, dass seine Eltern nicht aus Stuttgart stammten. Wally, seine Mutter, war 1884 in Duisburg geboren, wo ihre Familie schon seit Generationen lebte, 40 Kilometer entfernt von der niederländischen Grenze. Der Geburtsort von Griesingers Vater lag noch weiter von Stuttgart entfernt. Adolf Griesinger war nicht mal in Deutschland oder Europa geboren, sondern 1871 in New Orleans, Louisiana. Während mein Finger über den Stammbaum glitt, sah ich, dass einige seiner Vorfahren französische Namen hatten, viele mit Adelstiteln, und schon seit Generationen in Louisiana gelebt hatten. Seine Familie war also gar nicht so deutsch, wie ich gedacht hatte.

Griesinger hatte offenbar Mühe gehabt, alle Teile seines Stammbaums zusammenzubringen. Über viele seiner amerikanischen Vorfahren wusste er keine Einzelheiten. Es fehlten ihm auch einige wichtige Dokumente wie die Geburtsurkunde seines Vaters und die Heiratsurkunde seiner Großeltern väterlicherseits. Dass er in die SS aufgenommen worden war, obwohl solche entscheidenden Unterlagen nicht vorlagen, warf ein eigenartiges Licht auf die Angelegenheit. Offenbar hatte man Griesinger einfach geglaubt, dass sein Vater die richtigen rassischen Voraussetzungen aus New Orleans mitbrachte, und das strenge Auswahlverfahren für die angebliche deutsche Elite war in seinem Fall keineswegs konsequent angewandt worden.10

Hitler hatte verkündet, alle guten Deutschen seien durch Blut und Boden mit der ruhmreichen Vergangenheit ihres Vaterlandes verbunden, und die Propaganda wurde nicht müde, diese »arische« Vergangenheit zu rühmen – zu Lasten der »minderen Rassen« wie Juden, Slawen oder Roma, die (so wurde behauptet) keine Bindung an den Boden hätten. Griesingers amerikanische Herkunft stellte solche Vorstellungen von deutscher Identität ganz offensichtlich infrage. Nur der andere Zweig seiner Familie entsprach dem Bild eines dem Heimatboden verhafteten Lebens. Es war ziemlich merkwürdig, dass ich all diese persönlichen Details aus Griesingers Aufnahmeantrag für eine gewalttätige paramilitärische Organisation erfuhr. Aber die Besessenheit der Nazis von Abstammungsfragen und Herkunft machten es unabdingbar, solche intimen Zusammenhänge in der Familie zu offenbaren, wenn man Mitglied in der SS werden wollte. Der Grund, warum diese Daten zusammengestellt worden waren, war für mich ziemlich abstoßend, aber zumindest wusste ich jetzt einiges mehr über Griesinger.

Er hatte Kinder und er hatte Vorfahren in den Vereinigten Staaten. Diese Informationen warfen allerdings mehr Fragen auf, als sie beantworteten. Sie sagten nichts darüber, was er im Krieg und davor in Stuttgart getan hatte. Um das herauszufinden, musste ich woanders ansetzen.

Das Stuttgart von heute ist nicht mehr die Stadt, in der Griesinger seine Kindheit zugebracht hat, das wurde mir schnell klar. Wie so viele deutsche Städte ist es von den Alliierten schwer bombardiert worden. Bei 53 Luftangriffen wurden fast 60 Prozent der Häuser in Stuttgart zerstört und 4500 Menschen getötet, davon fast 800 ausländische Zwangsarbeiter. Besonders verheerend war ein Nachtangriff des 101. Geschwaders der Royal Air Force am 12. September 1944, bei dem 957 Personen getötet und 1600 verletzt wurden.11 In dieser Nacht war der 18-jährige Sergeant David Bernett, mein Großvater, als Special Duties Operator an Bord eines Lancaster Bombers. Meine Forschungsassistentin in Stuttgart blieb plötzlich stehen und sah ziemlich unsicher aus, als ich ihr das erzählte. »Sie haben also auch Verwandte, die anderen Schmerzen zugefügt haben«, sagte sie scharf. Während der siebeneinhalbstündige Bombenflug meines Großvaters nach Stuttgart für mich immer nur ein Detail seiner militärischen Dienstzeit gewesen war, sahen die Leute in Stuttgart das auch über 70 Jahre nach dem Krieg offenbar anders. Bis dahin hätte ich es nie für möglich gehalten, dass ich mit einer solchen Tragödie aus dem Krieg in Verbindung gebracht werden könnte.

Als die französischen Befreier im April 1945 in Stuttgart erschienen, war die Stadt von knapp fünf Millionen Kubikmetern Schutt bedeckt.12 Die Verantwortung für den Wiederaufbau lag bei dem zunächst von der französischen Militärverwaltung eingesetzten Bürgermeister Arnulf Klett, der dieses Amt schließlich 30 Jahre lang innehaben sollte. In seinem Bemühen, so schnell wie möglich wieder eine funktionierende Infrastruktur, Industrie, Verkehrsverbindungen und Wohnungen aufzubauen, nahm er wenig Rücksicht auf die jahrhundertealten Bauten und Traditionen. Auf den Trümmern der alten Stadt entstand ein Mischmasch von Scheußlichkeiten aus Sichtbeton und Fußgängerzonen.13

Die ersten Tage in Stuttgart verbrachte ich damit, die verschiedenen Archive in der Region zu besuchen, um Griesingers Leben zu rekonstruieren. Verblasste Durchschläge von Schriftstücken, die vor weit über 70 oder 80 Jahren in ihren Ordnern abgelegt worden waren, wiesen auf verschiedene Versetzungen und Beförderungen im Zuständigkeitsbereich des Württembergischen Innenministeriums hin. Ich fand Einzelheiten über seine Zeit als Student, seine Besoldung und die Positionen, die er innegehabt hatte. Die Unterlagen vermittelten das Bild eines ernsthaften, aber nicht besonders auffälligen jungen Beamten, der darum bemüht war, im damals gerade erst entstandenen »Dritten Reich« Karriere zu machen. Mehr als alles andere zeigte sich, dass es seine juristische Ausbildung war, die ihm Chancen und gesellschaftliche Möglichkeiten eröffnete, die sonst vielleicht unerreichbar geblieben wären.

Inwieweit er sich in der NSDAP engagierte, ließ sich nicht so leicht ermitteln. Ich wollte feststellen, ob Griesinger vielleicht nach 1945 »entnazifiziert« worden war, und fuhr ins Staatsarchiv Ludwigsburg, wo die Unterlagen über die letztlich gescheiterte Entnazifizierungskampagne der Alliierten heute aufbewahrt werden. Als ich mit dem Finger die Liste der Namen hinunterglitt, war es aber nicht der Name Robert, sondern Wally Griesinger, der mir ins Auge sprang. Sie war im April 1946 angezeigt worden, weil sie Mitglied der NS-Frauenschaftgewesen war.Robert Griesinger war nirgends zu finden. Das war auffällig. Er war Parteimitglied und SS-Obersturmführer gewesen, aber es gab über ihn keine Akte, während seine Mutter einem Verfahren unterzogen worden war, obwohl sie der Partei gar nicht angehört hatte. Ein weiteres Beispiel dafür, wie eigenartig diffus sich Biografien oft im Licht von amtlichen Dokumenten ausnehmen.14

Auch Einzelheiten über Griesingers Rolle in der Stuttgarter SS zu ermitteln, erwies sich als schwierig. Es gab kein örtliches Archiv, das Unterlagen über einzelne Mitglieder oder die Organisationsform der SS in Stuttgart besaß. Im April 1945, als man glaubte, dass die Amerikaner die Stadt in wenigen Tagen besetzen würden, hatten die örtlichen SS-Führer dafür gesorgt, dass die Unterlagen vernichtet wurden. Sie konnten bevorzugt auf die rationierten Benzinvorräte zugreifen, die nötig waren, um das Aktenmaterial zu verbrennen, das sich in den letzten 15 Jahren angesammelt hatte. Während der Gauleiter Wilhelm Murr die Stuttgarter Bürger aufforderte, bis zum Endsieg zu kämpfen, verzehrten die Flammen die Akten und Geheimnisse von Robert Griesinger und seinen SS-Kameraden für immer. Ein solches Vorgehen beschränkte sich nicht auf Württemberg. Als der alliierte Sieg näher rückte, wurden überall in Deutschland und den besetzten Gebieten Papiere vernichtet.15

Aber schriftliche Zeugnisse können ohnehin nur einen Teil der Lebensgeschichte eines Menschen erzählen. Andere Spuren blieben erhalten und gingen nicht in Rauch auf. Ich hoffte sehr, noch auf jemanden zu stoßen, der Griesinger persönlich gekannt hatte, solange ich mich in Stuttgart aufhielt. Einer Eingebung folgend griff ich mir das örtliche Telefonbuch und begann, systematisch alle Griesingers anzurufen, die ich darin fand. Manche der Angerufenen gaben sich ehrlich Mühe und versuchten, sich an einen Robert in ihrer Familie zu erinnern, aber die meisten dachten wohl, ich wollte ihnen etwas verkaufen, und legten gleich wieder auf. Erst bei den Vornamen mit dem Buchstaben J stieß ich auf einen Jochen Griesinger, der etwas zu wissen schien.

»Ich hatte einen Onkel, der Robert hieß«, sagte eine heisere Stimme. »Er war der Bruder meines Vaters. Darf ich fragen, warum Sie sich für ihn interessieren?«

Was sollte ich sagen? »Ach, ich habe ein paar Papiere von Ihrem Onkel in einem Sessel in Amsterdam gefunden – wollen Sie vielleicht einen Kaffee mit mir trinken?« Das wäre ziemlich grotesk gewesen. Also behauptete ich, eine Untersuchung über Stuttgarter Juristen in den Dreißigerjahren anzufertigen, was ja nicht völlig falsch war. »Ich würde mich freuen, wenn Sie sich die Zeit für ein paar Fragen nehmen könnten.« Ich spürte, dass meine Hände feucht wurden, als ich auf seine Antwort wartete.

»Na, schön«, sagte Jochen, klang aber nicht sehr interessiert. »Kommen Sie morgen Mittag zu mir nach Hause.«

Ich notierte mir die Straße und Hausnummer und legte auf. Es war dieselbe Adresse, unter der Griesinger gewohnt hatte, als er noch nicht verheiratet war. Ich würde dort seinen Neffen treffen.

Das Haus der Griesingers lag an einem Abhang im Süden von Stuttgart. Ich erreichte die betreffende Straße kurz vor zwölf und kam auf meinem Weg an zahlreichen großen Häusern und Villen vorbei. Sie hatten hübsche Vorgärten und hielten auf Abstand. Mit zwei Stockwerken gehörte die Griesinger-Villa zu den größeren in dieser wohlhabenden Nachbarschaft. Sie war aprikosenfarben gestrichen und hatte weiße Fensterläden. Im Gegensatz zu den anderen Häusern hatte der Haupteingang einen Portikus mit vier grauen Säulen. Daneben flatterte eine schwarz-rot-goldene Fahne. Um hinaufzukommen, musste man ein Tor passieren, das mit einem großen G aus massivem Metall dekoriert war.

Ich klingelte und war immer noch ziemlich nervös, denn ich wusste nicht, wie Jochen Griesinger auf mein Interesse an seiner Familie reagieren würde. Vielleicht waren auch Griesingers Töchter da. Vielleicht hatte der Neffe seinen Cousinen von meinem Anruf erzählt. Das Tor ging auf und vor mir lag eine Treppe, die über eine Rasenfläche zur Haustür hinaufführte. Als ich sie betrat, wurde mir bewusst, dass ich vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes Griesingers Fußstapfen folgte.

Jochen erwartete mich. Er stand sehr aufrecht vor einer der Säulen am Eingang zu seinem Haus. Er hatte silbergraues, kurzgeschnittenes Haar und einen weißen, gestutzten Schnurrbart. Ein kräftig gebauter Mann in Jeans und hellblauem Hemd, der Selbstvertrauen ausstrahlte. Er war ein beeindruckender 70-Jähriger. Nachdem wir uns die Hände geschüttelt hatten, führte er mich seitwärts am Haus vorbei in den Garten, wo eine schlanke blonde Frau gerade den Tisch deckte. Als sie unsere Ankunft bemerkte, stellte sie sich als Irmela vor und streckte die Hand aus, um mich zu begrüßen. Sie trug enge Jeans, dazu ein schwarzes Top und sah so aus, als wäre sie in den Fünfzigern. Ich war mir nicht sicher, ob sie Jochens Ehefrau war oder seine Tochter.

Wir setzten uns an den runden Gartentisch, wo uns ein geblümter Sonnenschirm vor dem grellen Licht schützte. Ich hatte mein Notizbuch noch gar nicht ganz ausgepackt, als Jochen und Irmela sagten, dass sie mein Interesse an Robert recht merkwürdig fänden. »Der Mann war ein richtiger Nazi«, sagte Irmela, ohne zu zögern.

»Wie kommen Sie darauf?«, fragte ich, einigermaßen erleichtert, dass die Sache so schnell zur Sprache gekommen war, ohne dass ich selbst sie hätte ansprechen müssen.

»Albert hat’s mir erzählt, der Vater von meinem Mann.« Sie machte eine Geste in Richtung Jochen.

»Ich weiß nicht recht, was Sie an ihm interessiert«, warf Jochen ein. »Robert war doch kein wichtiger Mann.«

»Ich weiß nicht, ob Sie mir glauben werden«, erwiderte ich, griff in meine Tasche und holte die Fotokopien der von Griesinger versteckten Papiere hervor. Dann erzählte ich, wo sie entdeckt worden waren. Zum Abschluss zeigte ich ihnen noch ein Foto des Sessels. Um nicht missverstanden zu werden, sprach ich sehr langsam und deutlich. (Die Geschichte mit der Untersuchung über die Juristen der Dreißigerjahre ließ ich einfach unter den Tisch fallen.)

»Das ist ja verrückt«, meinte Irmela, während sie und Jochen langsam die Fotokopien durchblätterten. »Ich kann’s gar nicht glauben.«

Jochen war sehr still geworden. »Ich hab diesen Sessel noch nie gesehen«, sagte er und hielt sich das Bild nah vor die Augen. »Aber irgendwie sieht er vertraut aus.«

»Wir haben ganz ähnliche Sessel geerbt«, sagte Irmela. »Sie stammen noch aus der Zeit, als Onkel Robert hier wohnte.« Sie stand auf und winkte mir, ihr zu folgen.

Als ich ins Haus trat, hatte ich das Gefühl, eine Reise in die Vergangenheit anzutreten. An den Wänden hingen goldgerahmte Familienporträts, darunter einige Männer in Uniform. Alle Möbel waren aus Holz und schienen von Hand gearbeitet: Ein prunkvoller Schrank mit goldglänzenden Griffen, eine Sammlung von Kupfergeschirr auf einer barocken Kommode. Nichts schien sich seit den Dreißigerjahren geändert zu haben. Ich hatte das Gefühl, dass ich in Robert Griesingers Wohnzimmer stand.

Gisela und Robert zu Besuch im Stuttgarter Elternhaus, um 1937.

Mit dem Foto immer noch in der Hand zeigte Irmela auf drei Bugholz-Sessel mit geflochtenen Rückenlehnen, die dem Sessel aus Amsterdam wirklich sehr ähnlich sahen. Die meisten Möbel in Griesingers Wohnzimmer waren sehr wuchtig. Eine der Ecken wurde fast völlig von einem Lehnsessel ausgefüllt, der wie ein Thron wirkte. Irmela merkte, dass ich ihn staunend betrachtete. »Das war Oma Linas Sessel«, erklärte sie mir und nahm einen Stapel Zeitschriften weg, der auf dem Sitz lag. »Lina war Jochens amerikanische Urgroßmutter. Sie ist am Ende des Ersten Weltkrieges gestorben.« Ich war sehr beeindruckt, wie genau sie die Familie ihres Mannes zu kennen schien. »Seine Großmutter Wally ist über 90 geworden. Gegen Ende ihres Lebens waren wir hier im Haus viel zusammen, Wally und ich. Da habe ich eine Menge Geschichten von ihr gehört.«

Wir kehrten auf die Terrasse zurück und nahmen unsere Plätze am Tisch wieder ein. »Was ist denn aus Robert geworden?«, fragte ich. »Nach 1945 habe ich keine Spur mehr von ihm gefunden.«

»Soll das heißen, Sie wissen es gar nicht?«, sagte Irmela und beugte sich etwas vor. Sie warf ihrem Mann einen Blick zu, aber der blieb stumm. »Er ist bei Kriegsende in Prag umgekommen«, sagte sie schließlich. »Er lag im Krankenhaus. Dann sind Soldaten hereingekommen – entweder tschechische oder russische – und haben ihn erschossen. Die Leiche kam in ein Massengrab.« Irmela hob die Hand und krümmte den Finger, als ob sie eine Schusswaffe abfeuerte.

Es entstand eine Pause. Dann setzte ihr Mann die Erzählung fort. »Ein paar Monate nach dem Krieg hat meine Großmutter einer Bekannten den Auftrag gegeben, sich in Prag zu erkundigen, was mit Robert passiert war. Das war eine Tschechin, eine gewisse Frau Helmichova. Sie kam 1946 zurück, mit einer Sterbeurkunde, wo draufstand: Infektionskrankheit.« Aber die Familie hatte das für eine Beschönigung dessen gehalten, was wirklich passiert war. Frau Helmichova hätte berichtet, sie habe mit Leuten geredet, die etwas ganz anderes erzählten. Sie brachte sogar eine Urne mit Erde von der Stelle mit, wo Robert beerdigt war.

»Meine Großmutter ist über seinen Tod nie hinweggekommen«, sagte Jochen.

Ich fragte, ob Roberts Frau und seine Kinder heil aus Prag herausgekommen wären.

»Die haben überlebt.«

Ich wartete, ob er noch etwas mehr sagen würde, aber weder er noch seine Frau fügten etwas hinzu.

»Leben die Töchter noch?«, fragte ich. Ich nahm an, dass Gisela inzwischen gestorben war. Sie wäre über 100 gewesen, aber die beiden Mädchen, Jutta und Barbara, waren erst in den Siebzigern. Ich fragte mich, ob sie irgendwo in der Nähe wohnten.

»Ich glaube, sie leben noch«, sagte Jochen. »Aber wir haben lange nichts mehr von ihnen gehört.«