12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

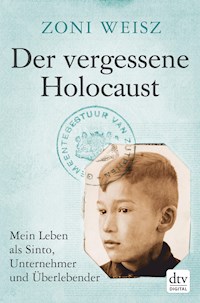

»Fast jeden Tag erinnere ich mich einen Moment an das, was passiert ist.« Zoni Weisz »Ich habe ein außergewöhnliches Leben gelebt, mit einem tragischen Anfang. In diesem Buch geht es um alles, was ich in meinem Leben bin oder gewesen bin: Ehemann, Vater, Großvater, Florist, Designer, Sinto und ein Überlebender des Holocaust. Ich hoffe, dass meine Geschichte jeden ermutigt, der einen schweren Start im Leben hatte.« Im Nationalsozialismus wurde eine halbe Million Sinti und Roma von den Deutschen umgebracht. Als Zoni Weisz sieben Jahre alt war, wurde seine Familie deportiert und in Konzentrationslagern ermordet. Er selbst konnte durch die Hilfe eines niederländischen Polizisten bei Beginn der Deportation auf einen anderen Zug springen. Später erhielt er einen Ausbildungsplatz als Gärtner am Königlichen Hof – Beginn einer erstaunlichen Karriere.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Zoni Weisz

Der vergessene Holocaust

Mein Leben als Sinto, Unternehmer und Überlebender

Aus dem Niederländischen von Bärbel Jänicke

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Für Elly, die mir alles gegeben hat

Finsternis kann keine Finsternis vertreiben.

Das gelingt nur dem Licht.

Hass kann den Hass nicht austreiben.

Das gelingt nur der Liebe.

Martin Luther King

Vorwort

Johan Weisz – mit Sinti-Namen Zoni genannt – hat als Kind das Schlimmste erlebt, das einem Menschen widerfahren kann: den Verlust von allem, was ihm lieb war. Seine Befreiung 1945 ist zwar die Befreiung von der Angst vor Gewalt und Mord, aber keine Befreiung von den erlebten Traumata; ein Vergessen ist unmöglich.

Zoni ist mit seinem Schicksal unter den jugendlichen Überlebenden keine Ausnahme – eine Ausnahme aber stellt die Art und Weise dar, wie es ihm gelungen ist, sich entgegen allen inneren und äußeren Widerständen ins Leben zu kämpfen und eine Normalität zu erlangen und sich dabei – alles andere als selbstverständlich – von Beginn an zu seiner Herkunft als Sinto zu bekennen. Denn auch nach Kriegsende begegnet die Gesellschaft den Angehörigen der Minderheit mit Ignoranz, ja mit Ablehnung und Ausgrenzung. Niemand außer den eigenen – ebenso traumatisierten – Leuten ist willens zu helfen.

Es dauert, wie bei fast allen Überlebenden des nationalsozialistischen Terrors, Jahrzehnte, bis Zoni beginnt, über seine Erlebnisse öffentlich zu sprechen. Er findet die Kraft, für die Anerkennung des Völkermords und für die Gleichberechtigung der Sinti und Roma zu kämpfen. Das Erinnern und der Kampf gegen Schweigen und Vergessen sind ihm Pflicht – Zoni ist die Stimme der Opfer und der Überlebenden, wie diese seine Autobiografie eindrucksvoll belegt. Unermüdlich klärt er über den Völkermord an den Sinti und Roma – den, wie er es nennt: »vergessenen Holocaust« – auf. Sein Bemühen ist von vielen Rückschlägen und wiederkehrender Ernüchterung begleitet, doch Zoni gibt nicht auf. Zoni ist aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Wirkens Vorbild und Identifikationsfigur für Angehörige der Minderheit jeden Alters – in den Niederlanden, in Deutschland, ja, weltweit. Er ist es auch für uns »Gadje«.

Seit Jahren setzt Zoni sich für eine behutsame kulturelle Öffnung der Sinti und Roma ein, klärt über ihre Gepflogenheiten auf. Zugleich appelliert er an »seine Menschen«, die eigene Kultur in jedem Fall zu wahren und sich gegenüber der Mehrheit weiter zu öffnen und zu erklären. Denn: »Unbekannt macht unbeliebt«, so seine Worte. Die Sinti und Roma gehören zu den Kulturen ihrer jeweiligen Heimatländer und zur europäischen Kultur – und sind eine Bereicherung, keine Last. Angesichts der nationalsozialistischen Verbrechen und ihrer Millionen Opfer, darunter mehrere Hunderttausend Roma und Sinti, trägt Deutschland eine besondere Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte. Zugleich versteht sich die aufgrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges gegründete Europäische Union als Gemeinschaft der Werte. Der höchste dieser Werte ist der Schutz der »unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen« (Präambel des Vertrags über die Europäische Union). Roma und Sinti haben dieselben Rechte und Pflichten wie jeder Europäer, aber noch immer nicht dieselben Chancen. Antiziganismus ist Alltag – auch in Deutschland und den Niederlanden.

Als wir 2012 das Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin – gleich neben dem Reichstagsgebäude – einweihten, gab es die Hoffnung, dass dieses sichtbare Zeichen deutscher Verantwortung nicht nur Symbol bleibt, sondern die politisch Verantwortlichen zum Handeln bewegt. Die Bilanz ist ernüchternd. Und dennoch: Zoni Weisz kämpft weiter; es ist seine Berufung. Dafür danke ich Dir ganz persönlich, mein Freund!

Uwe Neumärker

Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Einleitung

Kein Mensch ist nur Eines. Wir haben eine Nationalität, eine Ausbildung, einen Beruf, eine Familie. Dieses Buch handelt von alldem, was ich in meinem Leben bin oder gewesen bin. Ich bin Ehemann, Vater, Großvater, Florist, Gestalter, ein Sinto und ein Überlebender des Holocaust. Keine dieser einzelnen Rollen meines Lebens erzählt meine ganze Geschichte, erst gemeinsam machen sie mich zu dem, der ich bin.

Für dieses Buch musste ich aus meinem Gedächtnis schöpfen. Vor allem, was meine früheste Jugend angeht, habe ich kaum andere Quellen als meine eigenen Erinnerungen. Obwohl ich ein gutes Gedächtnis habe, bin ich natürlich nicht unfehlbar. Außerdem muss ich die Regeln beachten, an die alle Sinti gebunden sind. Ich kann – zumal, wenn es um unser Brauchtum geht – nicht alles erzählen, damit würde ich ungeschriebene Regeln übertreten. Überdies möchte ich die Privatsphäre einiger Personen schützen.

Ich hoffe, dass meine Geschichte jedem, der einen schwierigen Start ins Leben hatte, eine Hilfe sein kann. Man kann vieles überwinden, wenn man es nur will und die richtigen Menschen findet, die einem dabei helfen.

Bei diesem Buch – wie auch bei so vielen anderen Dingen, die ich tue – war mir meine Frau Elly eine große Hilfe. Sie ist für mich von unschätzbarem Wert. Ich danke auch dem Journalisten und Autor Philip Dröge dafür, dass er an den richtigen Textstellen Punkte und Kommas gesetzt hat.

Ich danke meiner Tante Leen sowie Annie und Gonnie, die mich in der dunkelsten Phase meines Lebens liebevoll in ihre Familie aufnahmen und mir so eine Zukunft gaben.

Zoni Weisz, Dezember 2015

1.Eine Welt, die es nicht mehr gibt

Es ist ein Tag wie jeder andere. Aus meiner Wohnung im ersten Stock eines Hauses in der Amsterdamer Zeilstraat gehe ich die Treppe zu meinem Laden im Erdgeschoss hinunter.

Es ist noch leicht dämmerig, daher mache ich zunächst das Licht an; dann schließe ich für das Personal, das bald kommen wird, die Tür auf. Wie immer schaue ich in den Terminkalender, um zu sehen, welche Bestellungen darin notiert sind. So weiß ich ungefähr, wie mein Tag aussehen wird.

Die kalte Morgenluft schlägt mir entgegen, als ich, wie jeden Tag, nach draußen gehe, um einen Blick auf das Schaufenster zu werfen. Das Fenster sieht noch gut aus. Dies ist der beste und schönste Blumenladen in Amsterdam-Süd, vielleicht auch in der ganzen Hauptstadt, und das sieht man von draußen. Das Schaufenster ist mein Stolz und meine Visitenkarte.

Nicht nur mit meinem Geschäft kann ich sehr glücklich sein. Ich bin noch nicht dreißig und alles läuft wie geschmiert; mein Leben fühlt sich komplett an. Oben füttert meine Frau gerade unseren neugeborenen Sohn Sander. Zwei Wochen ist er alt, mein erstes Kind. Mir war nicht bewusst, dass ein Mensch einen anderen so innig lieben kann.

Aber warum fühle ich mich dann so fürchterlich elend? Meine Füße sind schwer wie Blei; jeder Schritt, den ich gehe, kostet mich große Mühe, tief in meinem Inneren scheint ein scharfes Messer zu stecken. Obwohl ich acht Stunden geschlafen habe, bin ich völlig erschöpft.

Während ich zusehe, wie die Menschen mit dem Fahrrad und der Straßenbahn zu ihrer Arbeit eilen, spüre ich einen Kummer, den ich kaum bezwingen kann. Einen alten, tiefen Schmerz, der urplötzlich in mir aufgestiegen ist. Fast hätte ich vergessen, dass ich ihn in mir trage.

Letzte Nacht hatte ich einen schrecklichen Traum. Mit meinem neugeborenen Sohn in den Armen lief ich über eine schneebedeckte Ebene. Es war eiskalt; der Wind schnitt mir durch die Lumpen, die ich trug. Wir waren nicht allein. Mit uns taumelten Hunderte durch die Nacht: Männer, Frauen, Kinder. Wir wurden von Soldaten mit Hunden gehetzt, die ständig schrien, dass wir nicht stehen bleiben dürfen.

Unsere Bewacher sehe ich auch heute Morgen noch haarscharf vor mir. Sie trugen grüngraue Uniformen mit schwarzen Lederkoppeln und glänzenden hohen Reitstiefeln. Diese Uniform erkenne ich unter Tausenden: Sie waren Mitglieder der SS. Und so verhielten sie sich auch. Die Bewacher schossen jedem, der nicht mehr mithalten konnte, gnadenlos in den Kopf. Ohne Pardon. Selbst die Kranken und Verwundeten mussten weiter, strauchelnd und notfalls mit blutenden Füßen. Auszuruhen, und sei es nur eine Sekunde lang, kam einem Todesurteil gleich.

In meinem Traum war ich in heller Panik, voller Angst, dass ich es nicht schaffen würde. Mein kleiner Sohn, der auch in meinem Traum kaum zwei Wochen alt war, schien immer schwerer zu werden. Meine Arme wurden mit jedem Schritt kraftloser. Bald würde ich ihn nicht mehr halten können, und das kleine Bündel würde mir aus den Armen fallen.

Im Traum war mein Körper von Kummer erfüllt. Ich wollte ihn nicht zurücklassen, wollte meinem Körper, der immer mehr an Kraft verlor, nicht nachgeben, aber ich konnte doch nicht mehr. Der Augenblick, an dem ich ihn fallen lassen würde, rückte immer näher.

Als ich aufwachte, war die schneebedeckte Ebene verschwunden, doch die Trostlosigkeit meines Traumes verfing sich wie ein zäher Nebel in meinem Geist.

Natürlich hatte ich, wie jeder Mensch, schon öfter Albträume. Doch keiner war je so entsetzlich wie dieser. Das Bild, das mir letzte Nacht durch den Kopf gespukt war, war so detailgenau und lebensnah, als hätte ich wirklich an diesem Todesmarsch teilgenommen.

Denn darum handelte es sich, wie mir sofort nach dem Aufwachen bewusst wurde: Ich befand mich auf einem der berüchtigten Todesmärsche. Deren Schilderungen kenne ich nur allzu gut. Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Nazis Menschen in den Konzentrationslagern vor den nahenden russischen Truppen zum Abzug gezwungen. Es war der strenge Winter 1944–1945, doch das hielt diesen Exodus nicht auf. Tausende kamen auf diesen Märschen durch Hunger, Durst, Erschöpfung, Krankheit und die Kugeln ihrer Bewacher ums Leben. Wer überlebte, war sein Leben lang gezeichnet.

Ich selbst habe keinen dieser Märsche miterlebt. Ich war nie in einem Konzentrationslager inhaftiert. Aufgrund eines läppischen Zufalls und dank des rechtschaffenen Charakters eines niederländischen Polizisten habe ich als Siebenjähriger den Zug nach Auschwitz buchstäblich verpasst. Doch ich kenne die Geschichten über die Menschen, die auf diesen Märschen vor Erschöpfung starben. Ich habe darüber Dokumentarfilme gesehen und Bücher gelesen. Außerdem ist mein Vater in Hitlerdeutschland umgekommen. Nicht auf einem Todesmarsch, doch unter sehr ähnlichen Umständen. Wie meine Mutter und meine Geschwister ums Leben gekommen sind, weiß ich damals noch nicht.

Die Bedeutung des Traumes ist klar: Ich habe Angst um mein Kind. Angst, dass ihm dasselbe passieren könnte wie zahllosen anderen Verfolgten meines und seines Volkes.

Vergangene Nacht, zwanzig Jahre nach dem Ende des Krieges, scheint es, als sei der Schmerz und das Leiden meines Vaters und aller anderen Kriegsopfer durch einen Traum auf mich übertragen worden. Ein Trauma mit Verzögerung. Vielleicht ist es die Geburt meines Sohnes, die in meinem Geist diese neue Luke geöffnet hat, oder vielleicht ist es einfach die Zeit, die den Schmerz wie einen Bumerang zurückwirft. Jahrelang habe ich so getan, als ob ich mich von alldem Elend, das meiner Familie im Krieg widerfahren ist, freigemacht hätte. Aber heute, an diesem Wintermorgen im Jahr 1965, ist der Holocaust in mein Leben zurückgekehrt. Und ich weiß, dass er nie mehr daraus verschwinden wird, denn er ist ein Teil von mir.

Meine Erzählung ist jedoch mehr als nur eine Erzählung von Krieg und Verfolgung. Die Geschichte meines Volkes ist selbst so groß, dass Nazideutschland dagegen verblasst. Sie ist älter als ich, und beginnt lange, bevor ich auf die Welt gekommen bin.

Mein Volk kam einst über die Berge und entlang mächtiger Flüsse aus Indien. Wir waren ein besonderes Volk. Wenn wir durch die trockene Steppe in eine Stadt gelangten, war das immer ein Fest. Das war auch gar nicht so erstaunlich, denn Musik und Tanz begleiteten uns auf all unseren Reisen. Unsere Vorfahren waren so virtuos, dass sie sogar in den Palästen der mächtigsten Maharadschas spielten.

Seit Menschengedenken waren wir unterwegs, und selbst den reichsten Herrschern gelang es nicht, uns mit Gold und Steinhäusern an einen Ort zu binden. Die Wagen meiner Vorfahren zogen im Laufe der Jahrhunderte immer weiter nach Westen. Warum? Das weiß niemand, einfach weil wir nichts über unsere grandiose Geschichte zu Papier gebracht haben. Meine Vorfahren konnten nicht einmal lesen und schreiben. Ihre Sprache war die Musik, und die vom Vater an den Sohn überlieferten Erzählungen bildeten die Chroniken unseres Volkes.

Von anderen wissen wir, dass wir in Persien waren. Von der dortigen Geschichtsschreibung wurden wir als Boten der Poesie und des Glücks gefeiert. Unsere Klänge hallten eine gewisse Zeit in den Palästen dieses mächtigen Reiches wider. Doch selbst die herrlichen Lustgärten Isfahans und Schiras’ konnten uns nicht zum Bleiben verleiten. Wir zogen weiter, denn die Unrast ist uns in die Wiege gelegt. Einige von uns landeten in Nordafrika; daher nennt man uns auf Französisch Gitanes, eine Verballhornung von »Ägypter«.

Jahrhunderte später tauchten wir plötzlich in Schriften aus Osteuropa auf, wo unsere Musik sowohl zum Synonym des Lachens als auch des Weinens wurde. Einige Jahrhunderte darauf malte Vincent van Gogh unsere Wagen in einem Feld in der Provence. Der spanische Komponist Manuel de Falla schrieb eine wunderbare Komposition über das reisende Leben, das wir führten. Damals durchzogen wir schon eine Weile das flache Land hinter den Dünen, wo die Menschen das Meer gebändigt hatten.

Wohnwagen in einem Lager. Sie sind mit schönen Schnitzereien verziert.

Europäer nennen uns Gitanes, Zigeuner oder Manouches. Wir selbst sagen lieber Sinti.

Wir sind ein Volk, das immer auf Reisen ist, nicht, um irgendwo anzukommen, sondern um unterwegs zu sein. Rastlosigkeit ist das Kennzeichen unserer Kultur. Ebenso wie unsere Regeln, von denen einige so geheim sind, dass ich sie nicht einmal aufschreiben darf. Diese Gesetze schützen uns auf der großen Reise.

Im Gegensatz zu unserem Brudervolk, den Roma, haben unsere Leute immer, von Ort zu Ort ziehend, in Wagen gelebt. Der Bestimmungsort ist nicht wichtig; die Reise ist das Ziel. Wir ziehen von Aachen nach Lüttich, von Pécs nach Debrecen, von Enschede nach Maastricht, immer auf der Suche nach einem Ort, wo wir eine Weile bleiben können, wo das Leben gut ist und wir Freunde haben.

Doch schließlich brechen wir immer wieder auf. Niemand weiß genau, warum – auch wir selbst nicht. Und niemand weiß, wo wir morgen sein werden, nur, dass es anderswo sein wird als heute.

In diese jahrtausendealte Tradition werde ich am 4. März 1937 hineingeboren. Nicht in Isfahan oder der Provence – meine Wiege steht in einem Krankenhaus in Den Haag. Doch es wäre ein Irrtum, anzunehmen, dass ich deshalb ein Den Haager wäre. Sinti-Frauen gebären dort, wo sie sich gerade aufhalten. Es hätte auch Doetichem sein können, oder Coevorden, oder jedes Dorf dazwischen.

Hier ereignet sich jedoch etwas Besonderes: Mein Vater lässt mich auf dem Standesamt registrieren. Der Beamte des Einwohnermeldeamtes nimmt meine Namen in seine Akten auf und gibt mir damit die niederländische Nationalität und eine Identität. Das ist ungewöhnlich, vor allem in jener Zeit. Viele Sinti gibt es offiziell gar nicht, was in einer Welt, in der Tinte auf Papier oftmals die einzige Wahrheit darstellt, ein Problem ist. Das Einwohnermeldeamt bestätigt, dass es mich gibt.

Meine Eltern geben mir nicht einen, sondern gleich zwei Namen. Was für das komplizierte Leben, das ich als Reisender zwischen sesshaften Menschen führe, symbolisch zu sein scheint. Das macht mich flexibel, ist aber verwirrend, für andere wie auch für mich selbst. Für den niederländischen Staat heiße ich Johannes. Ein großartiger hebräisch-griechischer Name, der festgefügt dasteht wie ein Haus und »Gott ist gnädig« bedeutet.

Für meine Eltern und die übrige Sinti-Gemeinschaft bin ich jedoch Zoni, was in Romanes, unserer eigenen Sprache, »das Geschenk Gottes« bedeutet.

Welchen Namen ich verwende, ist in meinem Leben von da an immer eine Einschätzungssache gewesen. Auf wichtigen Formularen bin ich Johan oder Johannes, ebenso wie im Geschäftsleben; für Freunde und Verwandte bin ich Zoni. Es passt zu meinem Leben, das zwei völlig unterschiedliche Seiten hat, die des Sinto und die des Gadjo, des Nicht-Sinti.

In meinen ersten Jahren spielt die Frage, welches Leben ich führen werde, überhaupt keine Rolle, zumal ich darauf natürlich kaum Einfluss habe. Nicht lange nach meiner Geburt verlassen meine Eltern das Haus in Den Haag, in dem sie während der Schwangerschaft meiner Mutter für kurze Zeit gewohnt haben. Sie nehmen ihr altes Leben wieder auf. Das heißt reisen, endlos über das Land ziehen.

Mein Vater und meine Mutter sind ein besonderes Paar. Mein Vater ist das Kind von Sinti aus Litauen und Deutschland; der Vater meiner Mutter war ein Sinto-Zirkusartist aus Italien und ihre Mutter eine Frau aus einem Gadje-Ort. Ihre Eltern waren jedoch Fahrende, die man heutzutage »Wohnwagenbewohner« nennt. Also Niederländer, die nomadisch leben und mit den Sinti auf gutem Fuß stehen, aber doch ganz anders als diese sind. Irgendwann – Jahreszahlen sind nicht unsere Stärke – sind meine Eltern gemeinsam weggelaufen. Da sie einige Wochen wegblieben, galten sie in der Gemeinschaft meines Vaters als verheiratet. So war das damals.

Zu heiraten bedeutete, dass sie einen eigenen hölzernen Wagen bestellen konnten, um eine Familie zu gründen. In diesem Wagen beginne ich als Baby meine eigene Reise.

In den ersten sechs Jahren spielt sich mein Leben auf einer Fläche von 5,5 auf 2,2 Meter ab. So groß ist der traditionelle Wagen meiner Eltern, in dem ich gemeinsam mit ihnen und meinen jüngeren Schwestern Rakli und Lena wohne. Ich weiß das noch so genau, weil wir den Behörden die genauen Maße angeben mussten, um eine Reisegenehmigung zu erhalten. Mit solchen Wagen sind die Leute meines Volkes jahrhundertelang durch Europa gezogen, auf Reisen im Tempo eines trottenden Pferdes.

Meine ersten Erinnerungen beziehen sich auf das Leben entlang der Straßen. Es ist eine Welt, die es schon lange nicht mehr gibt; eine von Sandwegen, endlosen Wäldern und kleinen Bauernhöfen geprägte altmodische Szenerie. Ich sehe mich selbst noch neben meinem Vater auf dem sechzig Zentimeter breiten Brett sitzen, das uns als Bock dient. Unser Pferd zieht den Wagen. Wie wichtig dieses Tier für mich und mein Volk ist, kann ich kaum in Worte fassen. Pferde, oder Gray, geben uns die Freiheit, die wir so sehr brauchen. Ohne Pferde wären wir gewiss ein anderes Volk geworden. Das Geräusch von Hufeisen auf dem Pflaster macht mich heute noch froh.

Hinter dem Brett führt eine Tür zum Wohnbereich des Wagens. Wie klein diese wenigen Quadratmeter einem modernen Betrachter auch erscheinen mögen, enthalten sie doch alles, was man braucht. Als Kind kenne ich nichts anderes. Es ist ein komplettes Haus, allerdings eines auf Rädern. Links steht ein kleiner Ofen, rechts sogar eine Anrichte und ein kleiner Schrank für das Geschirr. Einen Tisch gibt es nicht – jedoch ein paar Stühle. An den Wänden hängen Blumentöpfe. Es ist unheimlich gemütlich.

Nicht, dass wir uns oft drinnen aufhielten. Mit meinen jüngeren Schwestern Rakli und Lena bin ich fast ständig im Freien zu finden, auch bei Eis und Regen. Wir spielen im Wald, auf einem Bauernhof, oder wo immer wir gerade Station machen. Wir waschen uns in Bächen oder unter der Pumpe eines freundlichen Bauern. Bevor ich zum ersten Mal warmes fließendes Wasser auf meiner Haut spüre, sollte es Jahre dauern. In zwei Eimern tragen wir das Wasser zum Wagen: Einer wird zum Waschen verwendet, der zweite zum Trinken. Diese Eimer würden wir niemals verwechseln; in der Welt der Sinti ist das eines der großen Tabus.

Selbst geschlafen wird manchmal im Freien. Außer wenn es sehr kalt ist oder regnet; dann kriechen wir drinnen buchstäblich unter die Decke. Im Wagen ist eine Trennwand angebracht, die das hintere Drittel abteilt. Sie ist aus prachtvoll bearbeitetem Holz gefertigt und mit Spiegeln versehen. Hinter der Wand steht ein Etagenbett; wir Kinder schlafen gemütlich im oberen Bett, unsere Eltern im unteren. An diese herrlichen Federbetten und die reich verzierten Bezüge, die der Stolz meiner Mutter waren, habe ich selige Kindheitserinnerungen.

Rechts: Grundriss einer Wohnwagenausstattung. Das Mobiliar war kleinformatig. Alles war sehr gemütlich, mit Pflanzenschalen aus Keramik an den Wänden. Das Leben spielte sich zu einem großen Teil im Freien ab. Es galt die Regel: Immer die Schuhe ausziehen, bevor man den Wagen betritt.

Seitenansicht eines Wohnwagens, wie er vor dem Krieg und in den Fünfzigerjahren verwendet wurde.

So ziehen wir von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Durch unseren Lebensstil sind wir Außenseiter. Mit meinen Eltern und meinen Schwestern spreche ich unsere eigene Sprache, das Romanes. Eine uralte Sprache, die gewöhnliche Niederländer nicht verstehen. Nur mit meiner Mutter spreche ich hin und wieder Niederländisch und mit den Leuten unterwegs. So wie viele Sinti bin ich also zweisprachig aufgewachsen.

Die Straßen sind noch leer. Selbst größere Orte in den Niederlanden nehmen sich im Vergleich zu heute noch sehr bescheiden aus. Es gibt noch keine Autobahnen. Die Zeit vergeht viel langsamer. Stunden und Minuten sind nicht von Belang; unser Maß sind die Jahreszeiten. Meine Kindheit ist eine stille Welt von unbefestigten Wegen und Natur.

Unser Pferd leiht unserer Rastlosigkeit seine Kräfte. Dieses Tier ist in unserer Kultur von so großer Bedeutung, dass wir niemals Pferdefleisch essen würden, ganz gleich, wie viel Hunger wir hätten. Immer weiter, unterwegs zu einem Platz, an dem sich handeln lässt, womit auch immer. Je nach Ort und Saison verkauft mein Vater Teppiche oder Geigen, und manchmal einfach beides gleichzeitig.

Er ist meisterhaft darin, seine Dienste oder Produkte an den Mann zu bringen. Ein einfacher Teppich aus Antwerpen wird in seinen Händen im Handumdrehen zu einem echten Perser der besten Weber der Levante. Seine Geigen braucht er nicht schönzureden, denn sie sind an sich schon prachtvoll. Musik ist den Sinti schließlich heilig. Oft ist er mit seinen Instrumenten beschäftigt. Lage für Lage schleift er mit einem Stück Glas Holzschichten vom Resonanzkasten. So wird die Geige immer dünner, bis ihr Klang unnachahmlich schön ist.

Mein Vater im Alter von etwa 20 Jahren.

Sinti sind von Natur aus Opportunisten, die Chancen ergreifen, wo immer sie sich gerade ergeben. Das müssen wir auch; denn man weiß nie, was der nächste Tag bereithält. Wenn die Geschäfte einmal schleppend laufen, mäht mein Vater gegen ein bescheidenes Salär mit einer Sense bei einem Bauern das Gras. Ich sehe ihn noch mit einem Stück Metall und einem Hammer dasitzen. Damit dengelt er das Sensenblatt dünn, um es anschließend messerscharf zu schleifen.

In den letzten Jahren vor dem Krieg gibt es nur 3500 Sinti in den Niederlanden. Unser Volk ist also eine Besonderheit. Manchmal pfeift man uns aus oder beäugt uns mit argwöhnischen Blicken, wenn wir durch ein Dorf oder eine kleine Stadt fahren. Manche halten uns für asozial und verschlagen. Oder schlimmer noch: für Diebsgesindel. Wer bestohlen worden ist, verdächtigt schnell diese schmutzigen Zigeuner, die mit ihrem Karren vorbeigekommen sind. In den Zeitungen stehen in dieser Zeit Geschichten darüber, dass wir sogar kleine Kinder entführen.

Ich erinnere mich noch, wie wir einmal auf der Durchreise abends in der Nähe eines Dörfchens unser Lager aufgeschlagen haben. Eine Stunde darauf kommt der Ortspolizist auf seinem Fahrrad vorbei. Dass wir irgendwo stehen müssten, verstehe er durchaus, aber wir sollten nicht denken, dass wir hier länger als einen Tag willkommen wären. Morgen käme er zur gleichen Zeit wieder und dann wären wir besser verschwunden. So wie ihn gibt es viele Gesetzeshüter, die uns sehr viel lieber gehen als kommen sehen. Wie sehr – das sollten wir erst später merken.

Doch auf unserer endlosen Reise begegnen wir auch vielen fröhlichen Gesichtern. Ganze Dörfer laufen manchmal zusammen, wenn wir über einen schmalen Weg herangetrabt kommen. Als Kind spüre ich die Neugier, wenn die Dorfbewohner unseren Wagen voller Verwunderung betrachten. Später wird mir klar, dass gewöhnliche Bürger unser Leben oft romantisieren und sich insgeheim danach sehen. Für uns ist dieses Leben ganz alltäglich, doch für die Bewohner der normalen Welt ist es spannend und mysteriös. Wir bringen einen Hauch ferner Länder mit uns, auch wenn wir nur aus Veenendaal oder Helmond kommen.

Wenn der Winter beginnt, suchen Sinti meist einen geeigneten Ort, an dem sie eine Weile bleiben können. Als Nomaden sind wir in der kalten Jahreszeit natürlich verwundbar und haben ein Bedürfnis nach etwas Stabilität und Sicherheit. Am günstigsten ist ein Ort, an dem schon einige grundlegende Dinge, vor allem Kanalisation und fließendes Wasser, vorhanden sind. Manche Gemeinden weisen uns bestimmte Plätze zu, aber hin und wieder stellt uns auch ein Bauer einen geeigneten Platz zur Verfügung.

Fast immer stehen auf solchen Plätzen schon einige andere Sinti. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber es scheint so, als würden wir uns immer wieder begegnen. Die Begrüßung unter Sinti ist immer herzlich, und schon bald fließen die Geschichten darüber, wo jeder gewesen ist, wie von selbst aus ihnen heraus. Der Wagen wird mit vereinten Kräften auf die Stiep gesetzt, auf kleine Holzpfosten, die dafür sorgen, dass das mobile Haus nicht jedes Mal beim Betreten oder Verlassen federt. Sie zeigen an, dass man an diesem Ort eine Zeit lang bleibt.

Jeder, der neu ankommt, kriegt sofort etwas zu essen – ausnahmslos. »Ihr seid gereist, ihr seid hungrig«, höre ich die Frauen sagen, während sie die Kelle tief in den Topf tauchen, um die Teller zu füllen. Wir essen immer gemeinsam – Eintöpfe, Nudeln oder Suppe. Manchmal enthalten sie das Fleisch eines uns heiligen Tieres, des Igels. Die Männer fangen das stachelige Tierchen mit Jutesäcken. Wir glauben sogar, dass uns das nach Knoblauch schmeckende Fleisch zusätzliche Kraft verleiht. Diese Überzeugung stammt aus einer Zeit, als der Igel für die Sinti oft die einzige Fleischquelle war. Ganze Familien haben dank der Igel überlebt.

Die Männer sprechen nach dem Essen natürlich über Geschäfte und die Welt um uns herum. Sie sitzen um das Feuer, das Romani Yak. Sobald wir zusammen sind, sammelt jemand Holz und es wird ein Feuer entfacht. Man tauscht Informationen aus, überlegt, wo die Reise nach der Winterpause hingehen soll. Wo sich womöglich »noch etwas verdienen lässt« und welcher Bauer bereit ist, einem Arbeit und vielleicht den Komfort einer heugefüllten Scheune zu geben. Die jüngsten Nachrichten über Verwandte und Freunde machen die Runde: Wer ist gestorben, welche Familie hat Zuwachs bekommen? Es wird Musik gemacht.

Auf einem solchen geschützten Platz bleiben wir in den kältesten Monaten des Jahres. Doch keinen Tag zu lange, denn sobald der erste Frühlingshauch in der Luft liegt, brechen wir wieder auf. Immer lockt die Ferne.

So verhält es sich auch im Frühling 1940 und in den beiden darauffolgenden Frühjahren. Europa steht um uns in Flammen und Hitlers Armeen überrennen ein Land nach dem anderen. Auch die Niederlande trifft am 10. Mai dieses Schicksal. Die Besatzungsmacht geht rücksichtslos vor, das neutrale Land wird innerhalb einer Woche besetzt. Die militärische Abwehr bricht nach der Bombardierung Rotterdams endgültig zusammen.

Nicht, dass ich von diesem Elend auch nur das Geringste bemerkt hätte. Kämpfe sehen wir keine, und die deutschen Soldaten, denen wir begegnen, sind einfach die üblichen Gadje, wenn auch in unbekannter Uniform. Auch meine Eltern verändern ihre Lebensweise zunächst nicht; sie ziehen nach wie vor durchs Land. In anderen Ländern verbieten die Deutschen nach der Besatzung schon die nomadische Lebensweise, doch in den Niederlanden legen sie uns anfangs keine Steine in den Weg.

Meine Erinnerungen an diese Zeit sind nicht vom Blitzkrieg, von Soldaten und Kapitulation, sondern von ganz anderen Geschichten erfüllt. In ihnen spielt wieder unser Pferd die Hauptrolle. Immer, wenn wir irgendwo vorübergehend unser Lager aufgeschlagen haben, schaut mich mein Vater lachend an. Er zeigt auf unser Pferd, das ausgeschirrt auf der Weide grast.

»Wenn du es schaffst, auf das Pferd zu klettern, darfst du es reiten.«

Reiten! Dieses Wort klang in meinen Ohren honigsüß.

Auf einem Pferderücken zu sitzen, das ist in meinem jungen Leben, wonach es mich am meisten verlangt. Doch ich weiß, dass es noch eine Weile dauern wird, bis ich dieses Vergnügen haben werde. Denn auch wenn es kein besonders großes Pferd ist – Sinti haben eine Vorliebe für kleine, kräftige Tiere –, als kleiner Junge von sechs Jahren schaffe ich es natürlich nie und nimmer, seinen Rücken zu erklimmen. Mein Kopf reicht nicht einmal bis zum Bauch des Tieres. Das dauert wohl noch ein paar Jahre.

Dann sehe ich am Straßenrand einen Kilometerstein. Ich führe das Pferd dorthin und klettere unter großen Mühen auf den Stein. Mit äußerster Anstrengung gelingt es mir schließlich, ein Bein über den Pferderücken zu schwingen. Ich halte mich an der Mähne fest und spüre, wie der Stein unter meinem Fuß weggleitet. Zum ersten Mal in meinem Leben sitze ich allein auf einem Pferd. Das ist für einen Sinto ein Moment in seinem Leben, den er nie mehr vergisst. Ich komme mir vor, als hätte ich als Erster einen hohen Berg erklommen.

Doch auch wenn ich nichts davon mitbekomme, tobt um uns herum natürlich dennoch der Krieg. Und selbst in meine kleine Kinderwelt dringt allmählich etwas von den Schrecken ein, unter denen Europa leidet.

Ich spüre, dass meine Eltern sich Sorgen machen. An den Orten, zu denen viele Sinti kommen, haben sie natürlich die üblichen Geschichten gehört. Geschichten über Deutschland und darüber, wie schwer es unser Volk in diesem Land hat. Wir haben keine Zeitungen, denn mein Vater kann überhaupt nicht und meine Mutter nur wenig lesen, so dass ihnen Berichte wie der folgende entgehen:

Der Chef der [Berliner] Polizei hat angeordnet, dass sich alle Zigeuner, Halbblut-Zigeuner und Personen, die die Lebensweise von Zigeunern führen, bei der Polizei zu melden haben, damit Nachforschungen im Rahmen der Rassenbiologie durchgeführt werden können. Gruppen umherziehender Zigeuner sollen zerstreut werden, Zigeuner dürfen sich zukünftig nicht mehr im Grenzgebiet aufhalten, außerdem sollen sie aus Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern nicht mehr verjagt werden, vermutlich um zu verhindern, dass sie die ländlichen Regionen überschwemmen.

›Algemeen Handelsblad‹, 15. Dezember 1938

Den Mangel an Zeitungen gleichen die Sinti durch Geschichten aus, die sie sich an den langen Abenden im den Lagern erzählen. So sickern Berichte wie dieser über die Feindseligkeit des neuen deutschen Regimes schließlich dennoch durch. Seit 1933 werden die Wagen der Sinti bei unseren östlichen Nachbarn gelegentlich angehalten und deren Bewohner festgenommen und abgeführt. 1936 ist Berlin sogar völlig »zigeunerfrei« gemacht worden, um die Olympischen Spiele so »rein« wie möglich zu halten. Sinti und Roma werden in einen Vorort gebracht, wo eine neue Art von Unterkünften eingerichtet wird. Als »Konzentrationslager« bezeichnen sie die Nazis mit einem neuen Wort.

Verwandte und Freunde tuscheln mit der Zeit immer öfter auch über eine andere Art von Lagern, in der deutsche Familienmitglieder gelandet sind. Um zu arbeiten, so hoffen sie. Niemand weiß jedoch genau, was sich hinter dem Stacheldraht abspielt. Dieses Lager, über das die Menschen nur zu tuscheln wagen, liegt jedenfalls weit weg: bei der Stadt Dachau, im direkten Umland von München.

›Algemeen Handelsblad‹. Auf diese Weise wurde das »Zigeunerproblem« in der Presse thematisiert. Das war der Ansatz zur definitiven Lösung des Problems: der Beginn des Holocausts.

Für Reisende wie die Sinti sind Grenzen und Distanzen etwas Abstraktes, doch die Gefährlichkeit dieses Ortes strahlt bis in die Niederlande aus. Als Kind nehme ich wahr, dass meine Familie unruhig ist. Wieso und weshalb, begreife ich jedoch nicht. Mehr als eine vage Ahnung ist es nicht, und zudem ist diese Sache schnell vergessen. Denn ich kann schon auf einem Pferd reiten!

Was ich glücklicherweise nicht sehe, ist, dass sich überall um uns herum die Welt verändert. Die Juden werden vor unseren Augen ausgerottet. Kurz nachdem die Deutschen in den Niederlanden eingefallen sind, müssen sie einen Stern tragen, um auf der Straße erkennbar zu sein. Ein paar Monate später dürfen sie fast nichts mehr. Bald darauf beginnen Züge Richtung Osten zu fahren. Viehwaggons voller Menschen mit einem Stern auf der Brust, auf dem Weg in die Verdammnis.

Die Juden sind wie wir ein Volk von Außenseitern; daher empfinden wir eine gewisse Verwandtschaft mit ihnen. Von den Nazis werden wir ohnehin über einen Kamm geschoren. Als »fremdrassisch« bezeichnen sie uns, in pseudowissenschaftlicher Manier. Sie fürchten, dass unser Blut sie besudelt, die Juden und wir gelten als unrein, als eine Gefahr für das germanische Volk. Ebenso wie die Homosexuellen, die Geisteskranken, die Kommunisten und alle anderen, die nicht dem irrwitzigen arischen Vorbild entsprechen.

Ohne dass ich oder meine Eltern es wissen, werden wir schon seit Jahren von Typen studiert, die uns entsprechend ihrem System als »Untermenschen« betiteln. Natürlich sind sie selbst die »Übermenschen«. Erst viele Jahre später bekomme ich die Fotos der »Rassenbiologischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes« zu Gesicht, auf denen zu sehen ist, wie die Schädel von Mitgliedern unseres Volkes vermessen werden.

Je länger der Krieg andauert, desto stärker spüre ich, dass etwas nicht stimmt. Meine Eltern vermitteln mir diesen Eindruck unbewusst, obwohl wir nie miteinander darüber reden. Sinti haben ein untrügliches Gespür für Gefahr, nur so konnten wir in den vergangenen Jahrhunderten überleben. Dieses Gespür hat auch mein Vater. Er bemerkt, dass sich über unseren Köpfen eine dunkle Wolke zusammenbraut. Was den Juden widerfahren ist, kann uns auch geschehen, denkt er wohl.

Im Herbst 1943 fasst mein Vater einen Entschluss: Wir werden vorläufig nicht mehr weiterziehen, verkündet er. Die Deutschen haben es verboten. Wir könnten zwar in einem »festen« Lager bleiben, aber mein Vater findet es wegen der Besatzung klüger, für eine Weile etwas weniger aufzufallen. Auch wenn uns die Deutschen bisher in Ruhe gelassen haben, denkt er, sei es gut, vorübergehend anders zu leben. So, als ob wir Gadje wären.

Unser Wagen hält vor der Laarstraat 85 in Zutphen. Die Kinder aus der Nachbarschaft schauen neugierig, was sich da auf der Straße abspielt. Hier werden wir in nächster Zeit wohnen, erklären uns unsere Eltern. Es ist ein Gebäude, in dem sich früher eine Metzgerei befand. Nun steht es leer und kann unserer Familie als Unterkunft dienen. Was meine Eltern jedoch wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Metzger Menk, der frühere Bewohner des Hauses, Jude war und mit seiner Frau in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurde. Als wir einziehen, sind sie schon in den Gaskammern ermordet worden.

Ein richtiges Haus! Für mich als kleinen Jungen ist das nichts Geringeres als eine Sensation. So etwas habe ich noch nie erlebt, bisher war mein Zuhause nur ein paar Quadratmeter groß und immerzu holpernd in Bewegung. Wie ein Besessener renne ich durchs Haus, um gleich alle Ecken und Winkel zu erforschen. Meinem Gefühl nach ist die Wohnung so riesig wie ein Palast, in dem Könige gewohnt haben.

Unten gibt es einen Laden, in dem mein Vater einen Teil seines Teppichvorrats auslegt. Er wird zum neuen Ausgangspunkt für seine Geschäfte, denn wir brauchen natürlich Geld. Über eine kleine Treppe gelangt man in die völlig leeren Wohnräume. Von den kahlen Wänden schallen die aufgeregten Stimmen von meinen Schwestern Rakli und Lena und mir dumpf wider. Oben befinden sich die Schlafzimmer. Zum ersten Mal bekommen wir einen eigenen Platz zum Schlafen. Dieser zusätzliche Raum kommt gerade recht, denn wenige Monate zuvor haben meine Eltern noch einen kleinen Jungen bekommen: meinen kleinen Bruder Emile.

Meine Eltern holen ihre Möbel aus dem Wagen und machen sich daran, die Wohnung über der früheren Metzgerei einzurichten. Wir haben bei Weitem nicht genug Möbel, um die leeren Zimmer auch nur annähernd zu füllen, aber mit unseren Möbeln fühlt sich trotzdem alles schnell heimelig an.

Mich beschleicht jedoch das merkwürdige Gefühl, dass unser Leben ganz anders sein wird als zuvor.

Dass sich viel verändert, wird einige Tage darauf noch deutlicher. Wir haben uns mittlerweile im Haus eingerichtet und meine Mutter ruft mich zu sich. Sie müsse mir etwas Wichtiges erzählen, sagt sie und schaut mir dabei liebevoll in die Augen. Ihr langes Haar fällt offen über ihre Schultern.

Ich bin sechs Jahre alt, und jetzt, da ich in einem festen Haus wohne, ist es an der Zeit, etwas zu tun, was Sinti ihrer Lebensweise wegen selten möglich ist. Sie ergreift eine Gelegenheit, die sich ohne den Krieg vielleicht nie ergeben hätte.

»Du gehst ab nächster Woche zur Schule!«, sagt sie. »Dort wirst du lesen, schreiben und rechnen lernen.«

Ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll, aber spannend erscheint es mir schon.

2.Der Überlebende

Der 24. Oktober 2012 ist in Berlin ein kalter und nasser Tag. Das passende Wetter für einen Moment, auf dem Melancholie lastet. Seit Langem fordern Menschen aus der Gemeinschaft der Roma und Sinti von der Regierung in Berlin ein deutsches Denkmal für den Porajmos. So nennen wir den Versuch der Nazis, unsere Völker auszurotten. Schon 1992 sichert die deutsche Regierung die Errichtung eines Denkmals zu, doch die Gespräche über seinen Ort und seine Gestaltung versanden schon bald in endlosen Diskussionen. Am heutigen Tag, zwanzig Jahre später, werden wir das von dem israelischen Künstler Dani Karavan entworfene Denkmal endlich enthüllen. Dass wir hier sind, ist zu einem wesentlichen Teil Romani Rose vom »Zentralrat Deutscher Sinti und Roma« zu verdanken, der sich für die Realisation dieses Denkmals eingesetzt hat, und dem Einsatz von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie setzte allen Diskussionen ein Ende und entschied, dass das Denkmal einfach entstehen müsse.

Gemeinsam mit ihr stehe ich nun mit dem Rücken zum Reichstag, dem Gebäude, das in der Geschichte des Nationalsozialismus eine so bedeutende Rolle gespielt hat. Unsere Blicke sind auf eine schlichte, runde Wasserschale gerichtet. Dieses Becken wirkt wie mit Tinte gefüllt, so schwarz ist das Wasser. Es symbolisiert unseren tiefen Kummer darüber, dass so viele Sinti und Roma den Krieg nicht überlebt haben und so viele andere traumatisiert worden sind. Als Zeichen des Gedenkens und der Besinnung liegt auf einem Stein im Wasser jeden Tag eine frische Blume.

Ich darf im Namen der Sinti-Gemeinschaft bei der Einweihung des Denkmals sprechen. Das bietet mir eine Gelegenheit, Menschen vom »vergessenen Holocaust« zu erzählen. Die Vernichtung der Roma und Sinti ist in vielen Geschichtsbüchern höchstens eine Fußnote, falls wir überhaupt Erwähnung finden. Wir wurden marginalisiert, und das nicht nur in den Jahren von 1934 bis 1945, erkläre ich meinen Zuhörern. »Nichts haben die Länder aus dem Krieg gelernt. Sonst wären sie mit den Sinti und Roma anders umgegangen, als der Frieden kam.« Meine Worte streuen undiplomatisch Salz in eine offene Wunde, aber sie sagen die Wahrheit.

Dann spricht die Bundeskanzlerin. Angela Merkel sagt, dass die Deutschen eine Pflicht hätten sich zu erinnern, auch an die Verfolgung von Menschen, die von den Nazis als Abschaum, als »Untermenschen« betrachtet wurden. Dieser an die Vergangenheit erinnernde Ort erfülle sie mit »Trauer und Scham«. Das sind schöne Worte. Sie meint sie ernst, das spüre ich.

Nach den Ansprachen verharren wir alle einige Minuten in Schweigen. Wir denken an all die Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Das Gedicht am Rand des Beckens spricht für uns:

Eingefallenes Gesicht

erloschene Augen

kalte Lippen

Stille

ein zerrissenes Herz

ohne Atem

ohne Worte

keine Tränen

Da stehe ich nun, an diesem Ort der Erinnerung – ein »Überlebender«. Über die Menschen, die trotz aller Schrecken das Ende des Krieges erlebt haben, ist viel gesagt und geschrieben worden. Viele der Erzählungen enthalten die gleichen Elemente: Schmerz und Kummer, aber auch ein Gefühl von Schuld und Beklemmung. Warum war ich nicht dabei, als die anderen ermordet wurden? Warum hat das Schicksal ausgerechnet mich verschont? Das sind Fragen, die ich mir selbst unzählige Male gestellt habe. Antworten habe ich jedoch nie erhalten.

Unter Juden ist das überwältigende Schuldgefühl derer, denen es gelungen ist, den Holocaust zu überleben, ein bekanntes Phänomen. Oft sprechen Menschen nicht über die Hölle, die sie im Getto oder Konzentrationslager durchlitten haben, sondern geben das Schuldgefühl auf vielfältige Weise weiter. »Transgenerationales Trauma« nennen Psychologen dieses Phänomen. Mit knapper Not davonzukommen, kann seltsamerweise so schmerzlich sein, dass sogar zwei oder drei nachfolgende Generationen darunter leiden.

Bei den Sinti ist das nicht anders. Vielleicht ist das Schweigen bei uns sogar noch ausgeprägter als bei den Juden. In der Regel wagen die Mitglieder unserer Gemeinschaft nicht, laut vom Krieg zu sprechen. Mit dem Tod umzugehen, fällt uns nicht leicht. Er ist in unserer Kultur eines der größten Tabus. Daher erzählen viele Überlebende die Geschichten über den Porajmos (»das Verschlingen«) nur im Flüsterton weiter, als ob wir uns für das, was geschehen ist, schämen müssten. Als ob ein Teil der Schuld auch uns selbst träfe.

Ich habe mir jedoch vor langer Zeit vorgenommen, meine Geschichte immer laut zu erzählen. Es muss sein und deshalb tue ich es. Wenn es nötig ist, spreche ich sogar in der Höhle des Löwen – in Berlin. So dass niemand sagen kann, er wisse nicht, was am 16. Mai 1944 und in den Monaten danach geschehen ist.

Im Frühling 1943 deutet nichts auf die Hölle hin, die sich nun vor uns auftun sollte. Dank unserer Wohnung in der Laarstraat in Zutphen ist meine Familie unauffälliger als in der Zeit zuvor, in der wir in einem Wohnwagen durch das Land zogen. Die Strategie, für eine gewisse Zeit in der normalen Gesellschaft unterzutauchen, scheint aufzugehen. Die Deutschen lassen uns in Ruhe, denken wir. Da Sinti anders als Juden keinen Stern tragen müssen, können wir zum Beispiel problemlos über die Straße gehen. Für mich als Kind ist es nicht so viel anders als zuvor.

Natürlich wissen die Leute in unserer Nachbarschaft, dass wir durchaus anders sind. Vor allem mein Vater mit seiner wettergegerbten Haut und seinen dunklen Haaren sticht unter den blonden Holländern heraus. Das sollte schon bald Folgen haben. Kurz nachdem wir in die alte Metzgerei eingezogen sind, wird aus einem Haus in der Nachbarschaft ein Tischtuch gestohlen. Ein Lausbubenstreich wahrscheinlich, denn wer kommt schon auf die Idee, ein Tischtuch zu stehlen?

Prompt kommt die Polizei meinen Vater holen. Dieser »Zigeuner« wird es wohl gewesen sein, ist ihre Begründung. Wahrscheinlich ist er über das Dach in die andere Wohnung eingestiegen. Obwohl es keinerlei Hinweis darauf gibt, dass er der Dieb ist, muss er sie aufs Polizeirevier begleiten, wo sie ihn lange verhören. Wo hat er diese Tischdecke gelassen? Schließlich lassen sie ihn gehen, denn Beweise gibt es keine. Natürlich nicht.

Es ist ein Zwischenfall in einer sonst ziemlich ruhigen Zeit. Überall um uns herum wütet der Krieg, doch als Kind merke ich davon wenig. Eigentlich habe ich sogar schöne Erinnerungen an unseren Aufenthalt in Zutphen. Oft gehe ich am Ende der Laarstraat angeln. Dort liegt der Berkelsingel, ein kleiner Kanal, in dem sich die Fische im Schatten der Brücke tummeln. Die Brücke führte damals noch aus der Stadt heraus, aufs Land, mit seinen Wiesen und Wäldern. Den kleinen Kanal gibt es immer noch, doch die Wiesen sind heute mit Wohnvierteln und Einkaufszentren gepflastert.

Dank unseres festen Wohn- und Aufenthaltsortes lerne ich sogar die Eltern meiner Mutter kennen. Nun, da wir an einem Ort bleiben, können sie zu Besuch kommen. Vor allem mein Opa, ein hünenhafter Mann mit einer dunklen Haut, blauen Augen und einer tiefen Stimme, beeindruckt mich sehr. Er ist ein wunderbarer Musiker und spielt Bandoneon. Meine Mutter erzählt, dass er Zirkusartist war und heute vor vollen Sälen Puppentheater spielt. Opa durfte sogar im königlichen Palast für die kleine Prinzessin Juliana spielen, höre ich. Für mich klingt das so, als ob er auf einem anderen Planeten gewesen sei.

Das Haus in der Laarstraat 85 in Zutphen, in dem wir von Beginn des Jahres 1943 bis zur Razzia am 16. Mai 1944 wohnten.