17,99 €

Mehr erfahren.

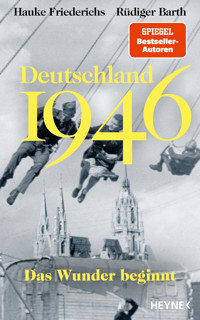

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Land in der Schwebe

1946 ist das Jahr 1 nach Adolf Hitler. Die Städte liegen in Trümmern, viele Deutsche leben im Elend. In Nürnberg werden führende Nationalsozialisten zum Tode verurteilt, während der Schwarzmarkt boomt. Aber es finden die ersten freien Wahlen seit 1933 statt. Die Menschen strömen in die Theater, Hildegard Knef kommt ins Kino, überall eröffnen sich neue Chancen. Die Alliierten beginnen den Besiegten zu vertrauen. Wohin mag das führen?

»Deutschland 1946« erzählt, was da entsteht. Aus Briefen, Tagebüchern, Reden, Artikeln und Dokumenten zeichnen die Autoren das bewegende Panorama einer echten Pionierzeit. Willy Brandt, 32 Jahre alt, träumt von einer Karriere in der SPD. Beate Uhse, 26, will verzweifelten Frauen helfen. Erich Honecker, 33, baut an einer neuen Gesellschaft. Grete Schickedanz, 34, rettet die »Quelle«, Vicco von Bülow, 22, hackt Holz und Fritz Walter aus Kaiserslautern, 25, trainiert französische Soldaten. Erich Kästner, 46, sucht verlorene Kinder, die Ostpreußin Marion Gräfin Dönhoff, 36, einen Job, irgendwas mit Schreiben. Und Konrad Adenauer, 69 Jahre alt, will Deutschland endlich mit Europa versöhnen.

1946 beginnt es, in West wie Ost. Das Wunder, das uns Deutsche bis heute prägt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 409

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Inhalt:

Ein Land in der Schwebe

1946 ist das Jahr 1 nach Adolf Hitler. Die Städte liegen in Trümmern, viele Deutsche leben im Elend. In Nürnberg werden führende Nationalsozialisten zum Tode verurteilt, während der Schwarzmarkt boomt. Aber es finden die ersten freien Wahlen seit 1933 statt. Die Menschen strömen in die Theater, Hildegard Knef kommt ins Kino, überall eröffnen sich neue Chancen. Die Alliierten beginnen den Besiegten zu vertrauen. Wohin mag das führen?

»Deutschland 1946« erzählt, was da entsteht. Aus Briefen, Tagebüchern, Reden, Artikeln und Dokumenten zeichnen die Autoren das bewegende Panorama einer echten Pionierzeit. Willy Brandt, 32 Jahre alt, träumt von einer Karriere in der SPD. Beate Uhse, 26, will verzweifelten Frauen helfen. Erich Honecker, 33, baut an einer neuen Gesellschaft. Grete Schickedanz, 34, rettet die »Quelle«, Vicco von Bülow, 22, hackt Holz und Fritz Walter aus Kaiserslautern, 25, trainiert französische Soldaten. Erich Kästner, 46, sucht verlorene Kinder, die Ostpreußin Marion Gräfin Dönhoff, 36, einen Job, irgendwas mit Schreiben. Und Konrad Adenauer, 69 Jahre alt, will Deutschland endlich mit Europa versöhnen.

1946 beginnt es, in West wie Ost. Das Wunder, das uns Deutsche bis heute prägt.

Zu den Autoren:

Rüdiger Barth, Jahrgang 1972, studierte Zeitgeschichte und Rhetorik und besuchte die Henri-Nannen-Schule. Er arbeitete 15 Jahre lang als Reporter, Autor und zuletzt Mitglied der Chefredaktion für das Magazin stern, bevor er in die Chefredaktion von P.M. und P.M. History wechselte. Heute ist er Geschäftsführer der Open Minds Media, die u.a. Podcasts und TV-Dokumentationen produziert. Neben zwei weiteren SPIEGEL-Bestsellern schrieb er – zusammen mit Hauke Friederichs – »Die Totengräber« (S. Fischer, 2018) über die letzten 100 Tage der Weimarer Republik.

Hauke Friederichs, geboren 1980 in Hamburg, hat Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Journalistik, Politische Wissenschaft und Kriminologie studiert und in Geschichte promoviert. Er ist sicherheitspolitischer Korrespondent der ZEIT und hat zuvor als selbstständiger Journalist unter anderem für Geo Epoche, SPIEGEL Geschichte, ZEIT, ZEIT Geschichte und G/Geschichte gearbeitet. Neben den »Totengräbern« hat er den SPIEGEL-Bestseller »Funkenflug« veröffentlicht und weitere Bücher über zeitgeschichtliche Themen.

Hauke Friederichs · Rüdiger Barth

Deutschland

1946

Das Wunder beginnt

picture alliance / akg-images

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

www.heyne.de

Alle Rechte vorbehalten.

Redaktion: Angelika Lieke

Coverdesign: wilhelm typo grafisch, Zollikon

Umschlagabbildung von picture alliance / SZ Photo | Fotoarchiv Otfried Schmidt

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-33748-3V001

Inhalt

SILVESTER 1945: In der Schwebe

JANUAR: Die Würde des Menschen

FEBRUAR: Ich liebe, was lebendig ist

MÄRZ: Ein Vorhang aus Eisen

APRIL: Wir hab’n ja den Kopf

MAI: Mittags in der Wiese schlafen

JUNI: Die Frau von heute

JULI: Die Vereinigten Staaten von Europa

AUGUST: Die Sandburg verteidigen

SEPTEMBER: Da ist Licht

OKTOBER: Was fürs Leben

NOVEMBER: So gebt doch Antwort

DEZEMBER: Das wäre ja gelacht

SILVESTER 1946: Vor der Landung

Epilog

Dank

Ausgewählte Literatur

Abkürzungen

Zu unserer Methode

Bildteil

In der Schwebe

Silvester 1945

Das Jahr eins nach Hitler beginnt friedlich. Trotz allem ist das wahrscheinlich das richtige Wort. Viele Deutsche verbringen die bitterkalte Nacht des Jahreswechsels in Notunterkünften. Zwar dürfen zumindest die Berliner im britischen Sektor auch wieder nach elf Uhr abends unterwegs sein, weil die Ausgangssperre zu Weihnachten aufgehoben wurde, aber zum Ausgehen überwinden sich dennoch nur wenige. Zu hart ist der Alltag. Es mangelt an Strom, Brennbarem, Trinkwasser, Essen. Den Menschen in Deutschland ist nach Wärme und Nahrung zumute, nicht nach Feiern.

Seit ein paar Monaten ist der Krieg nun vorbei. Das Leben im Frieden hört sich anders an, leiser. Keine Sirenen warnen mehr vor Bomberangriffen, keine Panzerketten walzen mehr durch die Straßen, kein Hitler, kein Goebbels schallen mehr aus den Volksempfängern, auch der ganz normale Lärm einer modernen Stadt ist versiegt.

In den Ruinen Hamburgs und Essens, Frankfurts und Münchens, Dresdens und Pforzheims, Quadratkilometer auf Quadratkilometer, herrscht an windstillen Abenden jene erstickende, betäubende Ruhe, die nur ein großes Unglück zu hinterlassen vermag.

Grabesstille.

Wenn aber Wind aufkommt, setzt dort ein Heulen und Klappern ein. Böen fahren in aufgebrochene Abwasserrohre, halb abgerissene, längst erkaltete Heizkörper schlagen im Wind hin und her, Ziegel fallen zu Boden. Eine geisterhafte Sinfonie erfüllt die Luft, und in den Kellern, die noch ein Zuhause bieten, versuchen viele Menschen nicht daran zu denken, von welchen Sorgen diese Geräusche künden.

Der Anbruch auch dieses neuen Jahres ist mit der Hoffnung verbunden, dass die Dinge besser werden. 1946 wird das erste Jahr nach der Katastrophe sein, deren Ausmaß in Zahlen kaum zu erfassen ist.

Jeder sechste Deutsche hat den Krieg nicht überlebt. Die Deutschen selbst haben Abermillionen Menschen umgebracht. Mehr als vier Millionen deutsche Soldaten sind noch in Kriegsgefangenschaft. Mehr als zehn Millionen ihrer Landsleute suchen nach Flucht und Vertreibung ein neues Zuhause. Ihr Land ist von den vier Siegermächten zerkleinert, aufgeteilt und besetzt worden. Ostpreußen, Schlesien und Pommern sind an Polen oder Russland gegangen, damit auch viel landwirtschaftliche Nutzfläche. Das Ruhrgebiet ist in weiten Teilen zerstört. Die vier Besatzungszonen wimmeln von Geflüchteten, freigekommenen ausländischen Kriegsgefangenen, ehemaligen Zwangsarbeitern, entlassenen Soldaten. Dass diese Gesellschaft bislang nicht anarchisch, dass sie nicht panisch geworden ist, ist vielleicht das erste Wunder nach dem Krieg. Ein Wunder, weil die Deutschen führungslos sind und ahnungslos, wohin sie treiben. Woran viele bis eben noch glaubten, ist zerstört. Was sie getan haben, kann nicht wiedergutgemacht werden.

Millionen individueller Neubeginne – und der eine große gemeinsame Neubeginn. Was wird daraus entstehen? Wie wird es aussehen, das neue Deutschland, als Staat, als Gesellschaft, als Idee? Wie wird es sein, das neue Leben?

Für die meisten Menschen sind das Fragen, an die sie im Alltag kaum einen Gedanken verschwenden können. Für sie geht es ums Überleben. Sie haben ihre Heimat verloren und suchen eine Bleibe. Sie haben ihre Liebsten verloren und suchen Trost. Sie haben ihre Arbeit verloren und suchen Wege, an das Nötigste zu kommen. Ob sie etwas zu gewinnen haben, das wird sich in einer Zukunft zeigen, die keiner vorhersehen kann.

Was die Menschen an Habseligkeiten entbehren können, tauschen sie auf dem Schwarzmarkt gegen Speck, Kaffee, Zucker ein. Zigaretten sind hier die Währung; wer raucht, verbrennt Geld. An Sparguthaben auf Banken kommt kaum jemand heran. Gerüchte machen die Runde, dass die Reichsmark abgewertet wird.

Gerüchte kursieren überall. Was die Sowjets mit Berlin vorhaben. Was die Franzosen für das Rheinland planen. Ob Adolf Hitler doch noch lebt. Wie viele Männer aus der Gefangenschaft zurückkommen werden. Ob es eine Rückkehr in die verlorenen Gebiete im Osten gibt. Die Kunst liegt darin, herauszufiltern, welche Gerüchte einen wahren Kern haben.

Es ist eine Zeit großer Härten. Aber auch eine Zeit der Chancen für all jene, die an Chancen glauben. Überall haben sich Frauen und Männer unter Aufsicht der Siegermächte – Amerikaner, Briten, Franzosen, Sowjets – an die Arbeit gemacht. Sie beginnen die Verwaltung zu organisieren. Zerstörte Fabriken herzurichten. Mitstreiter, Kapital, Genehmigungen zu sammeln, um Unternehmen zu gründen. Felder zu bestellen, auch auf Friedhöfen, in Parkanlagen und selbst auf der Rasenfläche vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Sie geben Zeitungen und Zeitschriften heraus. Sie drehen Filme, führen Theaterstücke auf, geben Konzerte, spielen Fußball. Sie bereiten Wahlen vor, um die Demokratie wiederzubeleben, die der Nationalsozialismus erstickt hatte.

Mit dem Kriegsende mag das Chaos gekommen sein, aber auch die Träume sind wieder zurück.

Willy Brandt, 32, träumt im Exil in Norwegen von einer Karriere in der SPD. Die Berliner Schauspielerin Hildegard Knef träumt von einer zweiten Karriere im Film, 20 Jahre alt ist sie gerade geworden, am 28. Dezember. Fritz Walter aus Kaiserslautern, 25, trainiert eine Fußballmannschaft französischer Soldaten, damit er mit seinen Männern wieder auf dem Betzenberg spielen darf. Marion Gräfin Dönhoff, 36, aus Ostpreußen geflohen auf einem Wallach, sucht einen Job, irgendwas mit Schreiben. Erich Honecker, 33, träumt von einem neuen Deutschland. Grete Schickedanz, 34, will das Unternehmen Quelle neu aufbauen. Beate Uhse, 26, ihre Familie wiederfinden. Bernhard Grzimek, 36, wird seinen Frankfurter Zoo so richtig zur Attraktion machen. Und der 69-jährige Konrad Adenauer überlegt, wie er die neuartige CDU als konservative Volkspartei etablieren kann.

Die alliierten Besatzungsoffiziere versuchen derweil herauszufinden, auf welche Deutschen sie bei dem Wiederaufbau setzen können und auf welche eher nicht. Sie nennen den Prozess »Entnazifizierung«, als hätte es sich beim Nationalsozialismus nicht um eine Ideologie, sondern um eine ansteckende Krankheit gehandelt. Für einige der namhaftesten Größen der NSDAP hat in Nürnberg der Prozess begonnen – angeklagt ist unter anderem der frühere Reichsmarschall Hermann Göring; noch in diesem Jahr sollen die Urteile gesprochen werden. Viele seiner früheren Anhänger laufen in Deutschland aber weiter frei herum, darunter Millionen Mitglieder der aufgelösten Partei. Die meisten von ihnen tun nun so, als wäre ihnen das nationalsozialistische Gedankengut schon immer suspekt gewesen.

Der, den sie als »Führer« verehrten, ist seit dem 30. April letzten Jahres tot, acht Monate liegt das nun zurück. An die Stelle der NS-Propaganda war zunächst ein Vakuum gesellschaftlicher Verständigung getreten. Jetzt verschaffen sich erste Politiker, Rundfunksender und Zeitungsredaktionen wieder Gehör. Wer wird im Land die Debatten bestimmen, die es ja unbedingt braucht, wer übernimmt politisch und gesellschaftlich Verantwortung, wer darf es, seitens der Sieger, überhaupt?

Ein Jahr steht bevor, das die Deutschen und das ganze Land auf lange Zeit prägen könnte. Was nun geschehen wird, im ersten Jahr nach dem Krieg, ist nicht zwangsläufig. Ob die Alliierten einen gemeinsamen Weg finden oder sich entzweien, ob die Wirtschaft zerstört oder aufgebaut wird, ob es friedlich bleibt oder zu Gewaltausbrüchen kommt: Alles erscheint denkbar. Alles ist möglich.

Deutschland zu Beginn des Jahres 1946, das ist ein Land zwischen Spannung und Apathie, ein Land, das dringlichst auf etwas zu warten scheint.

Ein Land in der Schwebe.

Die Würde des Menschen

Januar 1946

In den Nächten fegt der Wind kalt um die Bücherei der Schule in Braderup in Nordfriesland. Um diese Jahreszeit kommt er meist aus Westen, über die oft aufgepeitschte Nordsee. Ein Wind, wie ihn die junge Frau aus ihrer Zeit im Internat kennt, als sie in der »Schule am Meer« auf der Insel Juist lebte. Eine freie Erziehung für ein freies Mädchen, so hatten es sich ihre Eltern gewünscht, 1932, als sie ihre zwölfjährige Tochter aus Ostpreußen dorthin schickten. Damit sie gleichberechtigt mit Jungs aufwachsen, sich zu einer starken Persönlichkeit entwickeln würde.

Jetzt, einen Weltkrieg später, kauert sich die junge Frau mit ihrem Sohn auf dem Schoß abends vor den kleinen Ofen, den sie »Hexe« nennen. In dem Dorf, in dem sie gestrandet sind, kehren nach und nach ein paar der Männer zurück, und die Nachbarinnen sprechen mit gedämpfter Stimme von ihrer Angst, inmitten all der Not schwanger zu werden, wo sie doch selbst kaum etwas zu essen haben.

Diesen Frauen müsste jemand helfen, oder? Zuhören, das kann Beate Uhse.

*

Vierhundert Kilometer weiter südlich hackt ein junger Mann Holz und rezitiert dabei im Kopf große Verse; er kennt viele Monologe auswendig, den Hamlet etwa. Graue Socken hat er an, eine Armeejacke. Er ist hochgewachsen, hält sich gerade. Die Tätigkeit hier im Mittelgebirge Solling in Niedersachsen erfüllt ihn mit Zufriedenheit. Mit Holzhacken kann er sich Lebensmittelkarten verdienen, und wer in diesen Tagen Mittel zum Leben hat, der kann überleben.

Hinter ihm liegen vier Jahre Kriegsdienst. Bei den Panzergrenadieren war er, bei der 3. Panzer-Division, eingesetzt unter anderem in der Ukraine. Ostfront. Das Eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse hat er bekommen, war zuletzt Oberleutnant. Panzergrenadiere sind Männer, die auf Schützenpanzern die Kampfpanzer begleiten und inmitten all des Lärms, des Qualms, des Sterbens von ihren Vehikeln klettern, um zu Fuß weiterzukämpfen. Und zu töten, um nicht getötet zu werden. Er war 15, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, und 17, als er Soldat wurde, jetzt ist er 22 Jahre alt und lässt das Leben auf sich zukommen.

Sein Name ist Bernhard-Viktor von Bülow, er stammt aus Brandenburg an der Havel, ein Preuße aus jahrhundertealtem Offiziersadel, und das Wappentier seiner Familie – der Singvogel Pirol, auch Vogel Bülow genannt, Oriolus oriolus – heißt im Französischen Loriot.

*

Ein großer Tag, dieser 3. Januar des neuen Jahres: Wilhelm Pieck wird 70 Jahre alt. Während sich viele Kilometer weiter westlich, in Rhöndorf am Rhein, ein anderer Politiker auf seine Feierlichkeiten zum runden Jubiläum vorbereitet – Konrad Adenauer ist ebenfalls Anfang 1876 geboren –, wird der Chef der Kommunistischen Partei Deutschlands an der Berliner Friedrichstraße geehrt. Wobei: Ist die Staatsoper im Admiralspalast angemessen für einen Arbeiterführer? Aber wo sonst ließe sich anständig feiern, da doch alles zerstört ist?

Ausgerechnet Walter Ulbricht hält die Festrede. Wenige Redner entwickeln so wenig Charme wie er, aber man hört ihm trotzdem zu – mit Ulbrichts Freunden aus Moskau will man es sich nicht verscherzen. Die Russen haben sich in Karlshorst einquartiert, ihre Stimmen füllen den Saal, sie tragen die Uniform der Rotarmisten. Den »Alten«, so nennt er Pieck, und aus seinem Munde klingt es für manche nicht sehr freundschaftlich, sondern eher wie eine Drohung. »Der Tag, an dem du das achte Jahrzehnt deines Lebens beginnst«, sagt Ulbricht, »sieht dich an der Spitze unserer Partei als einen der ersten Baumeister des neuen demokratischen Deutschlands.«

Weitere Höhepunkte sind geplant: Wilhelm Pieck, den die Nationalsozialisten 1933 ausgebürgert hatten, wird zum Ehrenbürger Berlins ernannt. Außerdem reicht ihm Otto Grotewohl, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) in der sowjetisch besetzten Zone, demonstrativ die Rechte. Und Pieck schlägt ein. Was für ein Symbol: Die deutschen Arbeiterparteien Hand in Hand. Vor der Machtübertragung an die Nationalsozialisten hatten sich Kommunisten und Sozialdemokraten noch erbittert bekämpft. Nun stoßen ihre Anführer auf die gemeinsame Zukunft an.

Die Festgemeinde zieht später weiter ins Villenviertel nach Hohenschönhausen; natürlich wird dort Krimsekt ausgeschenkt. Und ja: Dieser Abend endet mit einem Feuerwerk.

*

Dresden, die schöne Stadt, die entstellte Stadt, macht sich ans Werk. Oberbürgermeister Walter Weidauer, ein altgedienter Kommunist, eingesetzt von den Sowjets, stellt in diesen Tagen seinen Plan für den Wiederaufbau vor. Zunächst sollen kulturell bedeutsame Gebäude, die bei den Bombenangriffen im Februar 1945 zerstört wurden, möglichst originalgetreu rekonstruiert werden. Am Zwinger sind sie schon zugange.

*

Man muss vorsichtig umgehen mit diesem Wort: Wunder. Aber wahrscheinlich trifft es auf ihn und seine Familie zu. Es ist wirklich ein Wunder, dass die Adenauers alle noch leben: die vier Söhne, von denen die drei ältesten im Krieg waren, die drei Töchter, die die Bombennächte überlebt haben, seine Frau, die tagelang in Gestapo-Haft gequält wurde, und Konrad Adenauer selbst, immer wieder von den Nationalsozialisten bedroht, mehrfach inhaftiert, ein Gegner des Regimes, den sie über viele Jahre drangsalierten, aber nicht umbrachten wie so viele andere.

Köln, mit seinem Dom, von Trümmern umgeben, liegt ein paar Kilometer den Rhein hinunter. Auf dem Weg dorthin kommt man durch das zweitausend Jahre alte Bonn. Adenauers Haus in Rhöndorf am Rhein schmiegt sich an den Hang des Siebengebirges; Rosen wachsen hier, Kartoffeln gedeihen, auf der Wiese unten an der Straße reihen sich Obstbäume aneinander, und den Steingarten hat er selbst geplant. Oben am Berg thront Burg Drachenfels, man kann die Ruine vom Garten aus sehen. Der Blick geht nach Westen, Richtung Frankreich. In diesem Haus sammelt Adenauer seine Kräfte, schreibt Briefe und Aufsätze. »An der Würde und den unveräußerlichen Rechten der Person findet die Macht des Staates ihre Grenzen«, notiert er in diesen Tagen.

Die Würde des Menschen – sie vor allem gilt es zu beschützen, darum muss es künftig gehen. Von Rhöndorf aus wird er, der frühere Oberbürgermeister von Köln, den nach dem Krieg die Amerikaner wieder einsetzten und dann die Briten verjagten, seine politische Karriere noch einmal befeuern. Von hier aus will er die Bürgerlichen und Konservativen um sich scharen, von hier will er die Zukunft Deutschlands gestalten, und dass er heute 70 Jahre alt wird, wird ihn daran nicht hindern.

Konrad Adenauer ist ein hoch aufgeschossener, hagerer Mann, die Gesichtszüge asketisch. Zweimal wird er an diesem 5. Januar Geburtstagsgäste willkommen heißen. Zuerst seine Familie, acht Erwachsene, drei Kinder; er ist voller Dankbarkeit. Folgt eurem Gewissen, sagt er zu ihnen an diesem Morgen, er folge seinem Gewissen schon das ganze Leben lang.

Draußen, vor dem Haus, nehmen sie ein Foto auf. Alle sind so dünn wie der Patriarch. Er steht hinten in der Mitte, dunkler Anzug, dunkle Krawatte. So ernst wie er schaut keiner.

Später kommen ihn Männer aus der Partei besuchen, Männer, deren Haltung er kritisch sieht. Sieben Wortführer des linken Flügels der neu gegründeten Christlich Demokratischen Union Deutschlands, kurz CDU. Noch ist Adenauer kein Mitglied, dabei umwirbt man ihn seit Monaten. Er könnte sich auch dem Zentrum anschließen, seiner alten Partei, die in der Weimarer Republik vor allem die Interessen der Katholiken vertreten hat – dort winkt eine Führungsposition. Und doch neigt er der überkonfessionellen CDU zu. Adenauer will möglichst viele Menschen erreichen, möglichst viel Einfluss gewinnen.

Längst hat er damit begonnen, sich eine gute Startposition in der neuen Partei aufzubauen. Und wer zur Geburtstagsfeier eingeladen ist, erscheint auch. Seine Gäste aus den Reihen der christlichen Gewerkschaften sind in diesen chaotischen Tagen erstaunlich gut organisiert und propagieren in manchen Aspekten sozialistische Positionen. Adenauer könnte sie auf den üblichen Wegen der demokratischen Willensbildung taktisch bekämpfen, da er nicht an den Erfolg einer staatlich gelenkten Wirtschaft glaubt. Aber lieber bietet er echten Bohnenkaffee auf, Torten und Kuchen, den Blick übers Tal, seine Aufmerksamkeit.

Auch dieser Jubilar, der geboren wurde, als das Kaiserreich noch jung war, schmiedet an seinem Geburtstag eine Allianz.

*

In Berlin nimmt Schering am 7. Januar als erstes deutsches Unternehmen die Produktion von Penicillin auf. Das neuartige Medikament, 1941 erstmals eingesetzt, wirkt gegen bakterielle Entzündungen und hemmt den Ausbruch von Lungenkrankheiten wie Tuberkulose. 900 Millionen Einheiten sollen pro Monat hergestellt werden. Penicillin, lange Zeit britisches Staatsgeheimnis, hat im Zweiten Weltkrieg Tausenden verwundeter Soldaten auf alliierter Seite das Leben gerettet. Nun steht es auch den Deutschen zur Verfügung.

*

Von draußen dringt das Summen der Menge herein, die Energie, die zweitausend Menschen ausstrahlen, wenn sie gemeinsam auf ein Ereignis warten. Fußball zu gucken, tut gut in diesen Tagen. Für die Dauer eines Spiels verschwindet der Alltag.

Sonntag. Unten in der Stadt steigt nachher noch die »Rue de Gallop«, da gehen die jungen Kaiserslauterer Männer auf die »Rennstrecke«, wie man hier sagt, um nach jungen Frauen Ausschau zu halten – und umgekehrt, versteht sich, nur gibt es so wenige junge Männer. Und die sind erst mal beim Fußball, oben auf dem Erbsenberg.

Erbsenberg? Ja. Der Betzenberg, der sich südlich der Stadt aufbaut, ist von den Franzosen okkupiert.

Ach, egal: Der Fritz spielt!

Da kauert er noch, vor Anpfiff auf seinem Sitz. Erst nimmt er den rechten Fußballschuh hoch, hält ihn dicht vors Gesicht, damit er erkennen kann, ob die Stollen, an die Sohle genagelt, richtig sitzen. Dann folgt der linke Schuh. Wie immer fürchtet der Feinnervige vor einem Match das Schlimmste. Weniger, dass ihm die Gegenspieler auf den Füßen stehen werden, das kennt er schon, als vielmehr, dass der Rasen nicht weich genug ist, dass er kein Gefühl für den Ball bekommt. Er zupft am roten Trikot, nestelt vornübergebeugt an den Schnürsenkeln, die Haare fallen ihm in die Stirn, bis endlich die Knoten gelingen.

Vor wenigen Jahren noch war er deutscher Nationalspieler, Reichstrainer Sepp Herberger baute auf ihn, seit dem Juli 1940 schon. 9:3 gegen Rumänien, drei Tore durch den 19-jährigen Pfälzer.

Aber an diesem 13. Januar steht das erste Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern in der Frühjahrsrunde der »1. Liga Südwestdeutschland Nord« an, es geht gegen Phönix Ludwigshafen, und Friedrich – genannt Fritz – Walter, 25 Jahre alt, der Spielertrainer seiner Mannschaft, ist wie immer vor einem Match ein einziges Nervenbündel.

Am Ende heißt es 10:0 für den FCK.

*

Erstmals kommt in London die Vollversammlung der Vereinten Nationen zusammen, es treffen sich Vertreter aus 51 Staaten, darunter die großen Mächte USA und UdSSR. Der britische Premier Clement Attlee betont in seiner Begrüßungsansprache, wie viel Hoffnung mit dieser Versammlung verbunden sei. Nach dem Leid, das der Zweite Weltkrieg über die Völker der Welt gebracht habe, gelte es nun, alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine dauerhafte Friedensordnung zu schaffen. Vom Krieg haben sie erst mal genug, beteuern alle.

*

Vor dem US-Kongress gönnt sich Präsident Harry Spencer Truman am 15. Januar ein bisschen Pathos. »Jetzt sind wir ein Land großer Verantwortung gegenüber der Welt geworden«, sagt er. »Auf den Grundlagen unseres Sieges müssen wir einen dauernden Frieden bauen.«

So redet er öffentlich. Wenige Tage zuvor hat er seinem Außenminister James F. Byrnes einen Brief geschrieben, in dem eine etwas andere Botschaft stand: Man solle die Sowjetunion in Zukunft härter anfassen. Deren Führer Josef Stalin verstünde nur die Sprache der Stärke. Das Schreiben endet mit dem Satz: »I’m tired of babying the Soviets.«

*

Nürnberg – natürlich ein symbolischer Ort. Hier zelebrierte die NSDAP ihre pompösen Reichsparteitage, und hier beschloss sie 1935 auch die Gesetze, die als rechtliche Grundlage für die Verfolgung der Juden dienten. An diesem Ort des Bösen, so sehen es viele Beobachter, muss sich jetzt das Gute beweisen.

Im Stadtteil Bärenschanze westlich der Innenstadt läuft seit November der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Was für ein Medienspektakel. Im Saal 600, im Ostbau des Justizpalastes, versammeln sich nicht nur hochkarätige Juristen und 21 Angeklagte – frühere Spitzenfunktionäre des nationalsozialistischen Regimes –, sondern auch namhafte Schriftstellerinnen und Schriftsteller. John Dos Passos, Ilja Ehrenburg, Martha Gellhorn werden im Verlauf des Prozesses unter anderem anwesend sein, ebenso Erika Mann und auch ein Exilant namens Willy Brandt, den in Deutschland kaum einer kennt.

240 Sitze für Berichterstatter bietet der Saal. An den brisanten Tagen reicht dies aber bei Weitem nicht aus. Nur wenige Plätze stehen deutschen Journalisten zu. Mehr als dreihundert internationale Korrespondenten aus mehr als zwanzig Nationen sind angemeldet, viele davon untergebracht in dem nah gelegenen Schloss der Bleistift-Unternehmerfamilie Faber-Castell – was sich glamouröser anhört, als es ist. In manchen Nächten schlafen dort bis zu zehn Personen in einem Raum, Fernsprecher gibt es nur wenige, an Toiletten mangelt es ebenfalls.

Um in Nürnberg in den Saal zu gelangen, müssen die Journalisten täglich an mehreren Kontrollpunkten ihre Spezialausweise vorzeigen. Danach zwängen sie sich in den Gängen an den vielfarbigen Uniformen vorbei, wie Autor Erich Kästner in der Neuen Zeitung beschreibt. Er entdeckt Russen, Amerikaner, Franzosen, Engländer, Tschechoslowaken, Polen, Kanadier, Norweger, Belgier, Holländer, Dänen. »Journalisten, Fotografen, Staatsanwälte, Rundfunkreporter, Sekretärinnen, Dolmetscher, Marineoffiziere mit Aktenmappen, weißhaarige Herren mit Baskenmützen der englischen Armee und kleinen Schreibmaschinen, deutsche Rechtsanwälte mit Köfferchen, in denen sie die schwarzen Talare und die weißen Binder tragen«.

Im Verhandlungssaal sitzen sie dicht an dicht, Angeklagte und Ankläger, Anwälte, Fachkräfte, Reporter und Richter. Die Simultanübersetzer und die Klimaanlage haben viel zu tun. Oft geht es trocken zu, streng sachlich, aus Sicht von Nichtjuristen reichlich langatmig. Alle eingereichten Dokumente werden vorgelesen. Faktum um Faktum wird durchgekaut. Die entseelte Sprache der deutschen Verbrecherbürokratie setzt den Ton. Sobald es aber konkret wird, stockt Besuchern der Atem bei dem, was sie zu sehen und hören bekommen.

Schilderungen, Fotos, Filmaufnahmen im abgedunkelten Saal, die auch mehrere der Angeklagten zu erschüttern scheinen.

Immer wieder grauenhaft detaillierte Zeugenaussagen.

Dann wieder Rechtfertigungen und Ausflüchte, grauenhaft kühl.

Tag für Tag gibt es Einblicke in die Abgründe des Menschen, in die beispiellosen Verbrechen in Konzentrationslagern und besetzten Gebieten. Tag für Tag erfährt die Welt mehr von dem, was die Deutschen getan haben.

*

Zu Anfang des Jahres ist Herbert Frahm, der den Namen Willy Brandt führt, aus Skandinavien nach Deutschland zurückgekehrt. Nachdem er vom NS-Regime ausgebürgert worden war, hatte er die norwegische Staatsbürgerschaft angenommen, und nun berichtet er als Reporter für norwegische Zeitungen aus Nürnberg. Der 32-Jährige gehörte während des Zweiten Weltkriegs zum Widerstand. Am 17. Januar erlebt er im Gerichtssaal die Rede von François Comte de Menthon. Anders als dessen amerikanischer Kollege Robert H. Jackson hält der französische Hauptankläger jeden Deutschen prinzipiell für mitschuldig.

Für Jackson, sonst Richter am Obersten Gericht der Vereinigten Staaten, geht es um viel mehr als nur einen Prozess. Es geht um einen Meilenstein für die Menschheit, einen Beweis dafür, dass staatlich organisiertes Verbrechen gesühnt wird.

In seiner Eröffnungsrede am 21. November 1945 hatte der US-Amerikaner große Worte gefunden. Von dem Prozess werde erwartet, »dass nach dem gleichen Maß, mit dem wir die Angeklagten heute messen, auch wir morgen von der Geschichte gemessen werden«. Und er fuhr fort: »Diesen Angeklagten einen vergifteten Becher reichen, bedeutet, ihn an unsere eigenen Lippen zu bringen. Wir müssen an unsere Aufgabe mit so viel innerer Überlegenheit und geistiger Unbestechlichkeit herantreten, dass dieser Prozess einmal der Nachwelt als die Erfüllung menschlichen Sehnens nach Gerechtigkeit erscheinen möge.«

Willy Brandt findet zwar die Anklage der Alliierten etwas »verschwommen«, will aber keine leichtfertige Kritik äußern, er würdigt die detektivische Arbeit der Ermittler, das Wesen des »Verbrechertums«, wie er schreibt, zu begreifen und darzustellen, »der neuen Generation zum Schrecken und zur Warnung«. Nicht nur von dem Prozess gegen die Kriegsverbrecher wird Brandt erzählen, sondern auch von den Lebensumständen im besiegten Deutschland.

Seine Aufgabe als Berichterstatter nimmt der Arbeitersohn aus Lübeck sehr ernst. Aber mindestens ebenso wichtig ist ihm seine Zukunft bei den Sozialdemokraten. An deren Vorsitzenden im Westen, Kurt Schumacher, hat Brandt einige Tage zuvor einen Brief geschrieben, in dem er seine Dienste anbot. Drei eng beschriebene Schreibmaschinenseiten. Darin unterbreitete er auch Vorschläge für die Erneuerung der Partei und des Landes. Und fragte, ob Schumacher ihn in Nürnberg treffen wolle.

Noch hat er keine Antwort auf seinen Brief erhalten.

*

Kurt Schumacher, 50 Jahre alt, ist in diesen Wochen fast pausenlos unterwegs. Zweifellos fühlt er sich im Kampfmodus, es geht um alles, wofür er sich seit so vielen Jahren eingesetzt hat, nicht selten unter Lebensgefahr. Im Januar kommen führende Funktionäre der westlichen SPD in der britischen Besatzungszone nach Hannover. Bereits der Treffpunkt zeigt, dass Schumacher den Kurs der Partei dominiert. An seinem Wohnort hat er direkt nach Kriegsende eine Zentrale eingerichtet, aus der heraus er den Wiederaufbau der Sozialdemokratie in Deutschland koordiniert. Das »Büro Schumacher«.

Vor den Genossen steht ein dürrer, verhärmter Mann mit nur einem Arm, gezeichnet vom Krieg und von mehr als zehn Jahren in Konzentrationslagern. Schumacher verkörpert wie kaum ein anderer Politiker die brutale erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er hatte sich 1914 als Freiwilliger gemeldet und bei einem Gefecht im Ersten Weltkrieg einen Arm verloren. Aus Überzeugung ist er Sozialdemokrat geworden, nicht wegen seiner Herkunft. Seine Familie war wohlhabend, seine Eltern waren Kaufleute aus der westpreußischen Grenzstadt Kulm. Dort kam er 1895 zur Welt, nur fünfzig Kilometer entfernt vom Zarenreich Russland.

Mit Schumacher an der Spitze tritt die SPD für einen sozialistischen Kurs ein und für ein geeintes Land. Demontagen von Fabriken weist er zurück, ebenso die Gebietsverluste im Osten; er will alle Kriegsgefangenen zurückholen und den Hunger bekämpfen. Die Kollektivschuldthese, der zufolge alle Deutschen eine Verantwortung für den Nationalsozialismus tragen, lehnt auch er ab. Er verweist auf den verlustreichen Kampf der Arbeiterklasse gegen das NS-Regime, die Widerstand gegen die Nationalsozialisten geleistet habe.

Eines seiner wichtigsten Ziele ist nun, eine Verschmelzung von Sozialdemokratie und Kommunismus zu verhindern, genau das, was sein SPD-Kollege Grotewohl und Kommunist Pieck in Berlin unter dem Druck der Sowjets vorantreiben. Gegen das, was man dort als »historische Chance der Arbeiterschaft« bezeichnet, wendet sich Schumacher in aller Schärfe. Denn er traut den Kommunisten nicht. Schon vor 1933 war das so, und daran hat sich nichts geändert.

Und ihm schließen sich in den Westzonen, die Schumacher unermüdlich bereist, viele Parteigenossen an.

*

Backpulver, das ist eine simple Zutat. Man gebe Wasser und Wärme dazu, und Kohlenstoffdioxid wird freigesetzt, der Teig treibt auf. Schon ist es ganz leicht, aus Mehl Kuchen oder Brot zu backen. »Backin«, das Backtriebmittel von Dr. August Oetker, ist seit 1903 patentiert, verkauft wird es massenhaft in Tütchen.

Ein Pulver, das reich macht.

An diesem 17. Januar wird Rudolf-August Oetker aus britischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Fürsprecher und Honoratioren aller Art haben sich bei den Besatzern für ihn eingesetzt. Er ist 29 Jahre alt, und er humpelt, benutzt einen Stock, seine Bewacher haben ihn kurz nach der Verhaftung misshandelt, ein Hämatom am Rücken quält ihn noch immer. Sie hatten erkannt: Oetker gehörte zur Waffen-SS, Hitlers Truppe für den Vernichtungskrieg. Wer dabei war, ist leicht herauszufinden, denn die meisten Angehörigen tragen unter der linken Achselhöhle ihre Blutgruppe als Tätowierung – oder haben eine Narbe an dieser Stelle.

Oetker wird nach Hause geschickt. Aber führen darf er seine Firma nicht, die den Namen seines Großvaters trägt und an der er mehr als die Hälfte der Anteile besitzt. Oder, genauer: noch nicht wieder. Auf dem Gut seiner Familie in der Nähe Bielefelds leben Hühner, Enten, Gänse. Hier wird er lange Spaziergänge unternehmen – und sich bereithalten.

Seine Firma ist einem Treuhänder unterstellt. Seitens der Behörden muss Oetker warten, bis sein Entnazifizierungsverfahren beendet ist, ehe er selbst wieder die Geschäfte lenken darf. Aber der Unternehmer ist kein Mann des Wartens; seine Karriere an der Konzernspitze hat doch gerade erst begonnen – Krisenzeiten sind Chancenzeiten –, es gilt den Nahrungsmittelhersteller zu stabilisieren und dann wachsen zu lassen.

Ein paar Tage nach seiner Rückkehr empfängt Rudolf-August Oetker bei sich den Treuhänder, einen promovierten Juristen namens Ernst Tüscher. Auch ein Gesandter der britischen Militärregierung, Captain D.C. Lee, erscheint. Man diskutiert bei einem gemeinsamen Essen strategische Fragen. Tüscher beschwert sich darüber, wie viele Schreibmaschinen beschlagnahmt wurden, wie viel Büromaterial. Dass ein Nahrungsmittelkonzern funktioniert, muss doch in den Zeiten des Nahrungsmittelmangels auch für die Besatzer relevant sein.

Nur mal angenommen, dass Oetker eines Tages den Betrieb wieder führen darf – vielleicht wird dann ein neuer Posten in der Unternehmensleitung zu besetzen sein? Treuhänder Tüscher geht seine Aufgabe so engagiert wie behutsam an.

Und Rudolf-August Oetker hat zwar ein Beschäftigungsverbot, aber kein Denkverbot und kein Sprechverbot, und ein Zuhörverbot für Besucher gibt es schon gleich gar nicht.

*

Frankfurt ist eine dieser deutschen Städte, deren Lebensfunke erloschen sein müsste. Kilometer auf Kilometer nur noch Ruinen, Schutt und Geisterfassaden. Hunderttausende Menschen, die hier einmal lebten, sind tot oder geflohen.

Unvorstellbar, wie das mal wieder werden soll. Zumal sie hier bedächtig vorgehen. Im Herbst 1945 haben die Verantwortlichen die »Trümmerverwertungsgesellschaft« gegründet, an der die Stadt die Mehrheit hält, aber auch Privatunternehmen beteiligt sind. Die Trümmer wegzuräumen, die Wertstoffe auszusortieren, aus dem Schutt neue Baumaterialien zu gewinnen, das Ganze auch noch mit unternehmerischem Geist zu betreiben – Frankfurt bündelt alle Aufgaben in einer Hand. Das mag vielleicht langsamer anlaufen als anderswo, aber womöglich wird dies irgendwann als Erfolgsgeschichte gelten.

Zwar sitzt hier das Hauptquartier der amerikanischen Besatzungstruppen, aber auch in Frankfurt hungern die Menschen. Gerade hier. Kartoffeln verfaulen im nordhessischen Hügelland, weil sie nicht in die Stadt transportiert werden können. Wie soll man da Elefanten anständig versorgen, nur mal so.

Elefanten?

Ja, Frankfurt hat wieder eine Attraktion, um die sie die meisten deutschen Städte beneiden, mit Schaustellern, Tanzveranstaltungen, Fahrgeschäften und natürlich exotisch anmutenden Tieren. Der Direktor des Zoos ist ein eigenwilliger Typ, 1,90 Meter groß, 37 Jahre alt, einer, der verrückte Ideen hat, der sich um Widerstände nicht groß schert und schon mal einen ausgezehrten Klammeraffen mit nach Hause nimmt, um ihn aufzupäppeln.

Die Amerikaner hatten den Mann gleich nach dem Krieg gefragt, so erzählt er es jedenfalls, ob er nicht Polizeipräsident werden wolle, weil er früher in Berlin in der Verwaltung gearbeitet hat. Er lehnte ab. Er sah den Zustand der Anlage, der wenigen Tiere, die dort noch hausten, er wollte lieber den Zoo, im Osten der Innenstadt gelegen, retten.

Sein Name ist Bernhard Grzimek.

Die Elefanten hat er im September des vergangenen Jahres aus München hierher transportieren lassen. Gekauft vom Circus Krone. Sie trafen mit einem Sonderzug der US-Armee in Frankfurt ein: die Elefantenkühe Kithany, Simla und Mundu. Hat auch alles geklappt, zunächst. Bis in der Dämmerung Simla entwischte und in den schattenhaften Ruinen rund um den Zoo verschwand. Schon befürchtete Grzimek, dass die Militärpolizei den Koloss erschießen werde, da entdeckten ihn Helfer neben einer stehenden Straßenbahn, friedlich wartend. Deren Fahrer hatte geistesgegenwärtig angehalten.

Das Futter für seine Tiere besorgt Grzimek bei der US-Militärregierung, meist Küchenabfälle. Seine Leute färben die allerdings ein, damit sie aussehen wie verschimmelt. Nicht, dass jemand denkt, die Elefanten würden den Menschen vorgezogen.

*

Gerade ist John J. McCloy von einer Inspektionsreise durch Europa zurückgekehrt. Im US-Kriegsministerium ist er für das besetzte Gebiet in Deutschland verantwortlich, und was er gesehen hat, hat ihn nachdenklich gestimmt. Bei einer Rede vor der Akademie für politische Wissenschaften in New York City spricht er nun über »die Schwierigkeit, der wir jetzt bei unserem Versuch gegenüberstehen, eine Zentralbehörde für gesamtdeutsche Institutionen zu schaffen«. Und es sei so: »Entgegen der allgemeinen Vorstellung« verursache diese Probleme »nicht die Sowjetunion, sondern Frankreich«.

Die Franzosen. Die doch zum Westen gehören. Die offenbar traumatisiert sind. Sie fürchten, dass die Deutschen wiedererstarken, diese Nachbarn im Osten, die sie in den letzten 75 Jahren dreimal mit Krieg überzogen haben. Ja, es gab einmal Bestrebungen in den 20er- und frühen 30er-Jahren, einander näherzukommen. Manche Politiker in Berlin und Paris träumten schon von einem wirtschaftlichen Bündnis, einer gemeinsamen Politik im Herzen Europas. Aber dann kam Hitler. Und der Traum verwandelte sich in einen Albtraum.

*

Beim Prozess in Nürnberg sitzt täglich, genau zwischen Angeklagten und Anklägern, ein Reporter, der einen speziellen Blick auf die Sachverhalte hat. Ernst Michel, 22 Jahre alt, ist ein Opfer jener Männer, denen da der Prozess gemacht wird. 674 Tage hat er selbst im Konzentrationslager Auschwitz verbracht; seine Mutter Frieda ist in Auschwitz umgebracht worden, ebenso wie sein Vater Otto und mehrere Freunde. Er hat im Lager als Krankenpfleger Tausende Leichen getragen, und er überlebte nur, weil er eine schöne Handschrift hat und als Schreiber nützlich schien. Vor dem Krieg hatte er einen Kalligrafie-Kurs besucht, es war eine Eingebung seines Vaters.

Am 18. April 1945 ist Ernst Michel mit ein paar Freunden der Lagerhölle entkommen. Wohin geht man als junger Mensch, wenn man nicht mehr weiterweiß? Nach Hause, wenn möglich. Mannheim, Richard-Wagner-Straße 26, nur ein paar Schritte vom Wasserturm entfernt. Der erste Mannheimer Jude, der zurückkehrte. Michel wollte wissen, was mit seiner Familie passiert war. Bis er begriff: Es gab keine Familie mehr. Die Synagoge war zerstört, ebenso die Schule, das Haus, in dem sie gelebt hatten. Der Wasserturm stand noch, aber sein Dach war schwer beschädigt.

Und dann… hatte Ernst Michel einmal Glück im Leben, er traf die Richtigen: Amerikaner, die ihm ein Haus organisierten – der Besitzer hatte neun Minuten, es zu räumen. Die ihn als Dolmetscher anheuerten, als persönlichen Berater eines Leutnants. Die ihn mit dem »Joint Distribution Committee« verknüpften, das sich um Tausende Juden in Europa kümmert, von denen viele von der Auswanderung nach Palästina träumen.

Die Geschichte von Ernst Michel geht weiter, als wäre nun er einfach an der Reihe. Bei der Rhein-Neckar-Zeitung engagiert ihn ein leise sprechender, grauhaariger Chefredakteur namens Theodor Heuss. Schon nach kurzer Einarbeitungszeit schickt ihn die Redaktion im Auftrag der Deutschen Allgemeinen Nachrichtenagentur (DANA) nach Nürnberg. Seitdem werden seine Artikel in vielen deutschen Zeitungen gedruckt. Als Autorenzeile steht da:

Sonderberichterstatter Ernst Michel, Auschwitz-Nummer 104 995.

*

Wie immer hat sich der britische Offizier Anton Walter Freud gut auf diese Vernehmung vorbereitet, und wie immer sieht er mit dem glatten Kinn und offenen Blick aus, als könnte er kein Wässerchen trüben. Ihm gegenüber sitzt der frühere SS-Mann Anton Thumann, dem zahlreiche Grausamkeiten vorgeworfen werden.

In Hamburg ermittelt Freuds Einheit, das War Crimes Investigation Team No.2, gegen das SS-Personal, das die Verbrechen im KZ Neuengamme zu verantworten hat. Als die Briten am Ende des Kriegs im Hauptlager am Rande Hamburgs eintrafen, fanden sie leere Baracken vor. Die SS-Wachmannschaft hatte Häftlinge gezwungen, Beweise für Verbrechen wie den Galgen und den Prügelbock verschwinden zu lassen, die Baracken zu säubern, Wände zu weißen, belastende Akten zu vernichten. Die Gefangenen hatte die SS anschließend auf Todesmärsche geschickt – auch, um keine Zeugen zurückzulassen.

Aber Anton Walter Freud kann nicht nur Deutsch sprechen, ein Teil seiner Familie stammt sogar von hier, aus Hamburg. Ihm vertrauten sich ehemalige Häftlinge an, schilderten ihm, was in Neuengamme geschehen war – und wo die Totenbücher versteckt waren, in denen Abertausende Häftlingsnummern und Todesdaten stehen. Nach und nach begann sich für Freud und seine Kollegen das Bild zu schärfen, welche Verbrechen in Neuengamme verübt worden waren. Und auch, wer sie begangen hatte.

SS-Untersturmführer Thumann etwa, den die Häftlinge heimlich »Lagerschreck« nannten, weil er Gefangene quälte, so berichtete der KZ-Überlebende Paul Staszek den Ermittlern: »Er schlug mit einem Ochsenziemer. Derjenige, der damit bearbeitet wurde, war für eine gewisse Zeit arbeitsunfähig, bei schweren Misshandlungen blieb man wochenlang arbeitsunfähig.« Von seinem Arbeitsplatz neben Thumanns Büro hörte Staszek das Wimmern und die Schreie der Opfer, wenn der SS-Mann folterte.

Da die ehemaligen Gefangenen Freud vertrauen, erzählen sie ihm so manches Gerücht, etwa die Aufenthaltsorte von SS-Männern. Gemeinsam mit einem anderen Offizier dringt Freud bei der Schwester des ehemaligen Lagerkommandanten ein und bringt sie dazu, ihm zu verraten, wo der Bruder sich versteckt.

Freud gilt als erfahrener Verhörspezialist, als ein Mann, der sie alle zum Reden bringt. Seine Kameraden bewundern seine Befragungstechnik. Er weiß schon vor dem Verhör stets viel über die Beschuldigten, die vor ihm sitzen – und über die Umstände der Taten. Zunächst lässt er die Befragten sich in Lügengeschichten verstricken und konfrontiert sie dann mit Zeugenaussagen und Originalakten. So knackt Freud die meisten seiner Fälle. So knackt er auch Thumann.

Freud … Freud?

Anton Walter stammt aus einer jüdischen Wiener Familie, Nationalsozialisten jagt er seit Sommer 1945. Das Talent, Menschen dazu zu bringen, sich zu öffnen, mag er von seinem Großvater Sigmund geerbt haben, dem Mitbegründer der Psychoanalyse.

*

Ganz Berlin ist in vier Sektoren geteilt. Die Sowjetische Militäradministration, die SMAD, sitzt in Lichtenberg, genauer: im Stadtteil Karlshorst, Betonung auf »Karls«. Der Name ist schon im Jargon der Berliner angekommen. »Karlshorst hat angeordnet«, so gehen viele Sätze los, und jeder weiß, was gemeint ist. In der einstigen Festungspionierschule hatten die Sowjets bereits bei der Schlacht um Berlin ein Hauptquartier der Roten Armee eingerichtet, im dortigen Offizierskasino unterzeichneten die Oberkommandierenden der deutschen Wehrmacht im Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation. Im Gebäudekomplex liegt auch die Zentrale des sowjetischen Geheimdiensts NKWD, des »Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten«.

1942 hat Josef Stalin gesagt, dass die Hitlers kommen und gehen, aber das deutsche Volk und der deutsche Staat bleiben werden. Stalin: Das ist der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, der oberste Befehlshaber der Roten Armee, der »Vater der Nationen«, der »Führer der Arbeiter der ganzen Welt«. Was er befiehlt, ist Gesetz in der Sowjetunion. In diesem Geiste sollen seine Leute nun die Deutschen bearbeiten, damit die Besiegten die guten Absichten der Sieger erkennen.

Vor allem einer ist dafür verantwortlich. Sergej Iwanowitsch Tulpanow, geboren 1901, gehört zu den interessanteren Persönlichkeiten, die die Sowjets nach Deutschland geschickt haben. Einerseits ist er hochrangiger Militär, andererseits hat er in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Er gilt als eigenwilliger Kopf, der selbstständig Entscheidungen trifft, als Vertrauter des KPD-Funktionärs Walter Ulbricht, als ein jovialer Mann, der die deutsche Sprache hervorragend beherrscht und die deutsche Geschichte besser kennt als die meisten Deutschen. Dazu umranken ihn Geheimnisse. Die Mutter wurde während des Krieges von den Sowjets hingerichtet, weil sie angeblich eine Spionin war. Der Vater starb in einem Lager Stalins. Die Gründe sind rätselhaft.

Seit Sommer 1945 ist Tulpanow in Berlin. Als Leiter der Informationsabteilung der SMAD sind ihm alle politischen Angelegenheiten und alle Themen der, nennen wir es, Kommunikation unterstellt: die Kultur, die Parteien, die Medien. Zunächst hieß sein Bereich durchaus zutreffend »Propagandaabteilung«. Denn der Krieg der Worte hat nicht aufgehört, nur weil die Nationalsozialisten besiegt sind. Nun geht es gegen den Westen. Dabei untersteht Tulpanows Abteilung nicht dem Kommando der Armee, sondern den Direktiven des Zentralkomitees in Moskau. Tulpanow und seine Kollegen verstehen sich als kommunistische Parteifunktionäre.

Im Krieg war er unter anderem bei der Verteidigung des belagerten Leningrad eingesetzt. Hunderttausende Russen starben in dem Kessel, im Winter türmten sich die Leichen über dem gefrorenen Boden. Auch seine Tochter Dolores verhungerte. Später, in Stalingrad, drang Tulpanow ein Granatsplitter in den Rücken, und die rechte Hand wurde verkrüppelt. Falls er gegen die Deutschen Hass empfindet, so lässt er es sich nicht anmerken – als Chef der Informationsabteilung in der sowjetischen Zone geht es ihm darum, den Deutschen die Nazi-Propaganda auszutreiben, das Bild des »slawischen Untermenschen« vergessen zu machen. Aber sein Blick reicht wesentlich darüber hinaus. Er wirbt für den inhaftierten Schauspieler Gustav Gründgens – der noch in diesem Jahr wieder auf der Bühne stehen wird – und unterstützt auch die Wiedereröffnung der Berliner Universität. Ein Kulturmensch, ganz ohne Zweifel.

Auf Tulpanows Meinung, so heißt es, lege Stalin großen Wert. Im November 1945 soll er es gewesen sein, der dem großen Führer für den Osten die Zwangsvereinigung der KPD und der SPD vorgeschlagen hat.

Aber was ist die große Linie, was hat Josef Stalin nun mit seinem Teil von Deutschland vor? Die einen sagen, er wolle ganz Mitteleuropa dem sowjetischen Reich einverleiben. Die anderen erzählen, die Deutschen dürften im sowjetischen Sektor nach eigenen Maßstäben ihren neuen Staat bauen.

Wer mit ihm zu tun hat wie Tulpanow, geht davon aus: Für Stalin ist das Deutschland der Zukunft vereint. Und, natürlich, kommunistisch.

*

Es sind die Kinder in diesem Winter, die am meisten leiden. In Bremen etwa hat jedes zehnte Schulkind seinen Vater verloren, jedes fünfzigste die Mutter. Mehr als zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler sind unterernährt, das zeigt eine amtsärztliche Untersuchung. Es fehlt an Schulbüchern, Papier und Schreibzeug. Winterbekleidung ist nicht zu bekommen. Und so werden Uniform- und Fahnenstoffe der Wehrmacht und der NS-Organisationen eingefärbt. Aus Fallschirmseide entstehen Kleider. Pullover, Socken und Zuckersäcke werden aufgeribbelt, um die Fäden wiederzuverwenden. Garn und Wolle verwandeln sich in Mützen, Strümpfe und kratzige Unterwäsche.

Der Unterricht findet oft in notdürftig reparierten Klassenräumen statt. Von den 150 Schulen, die es vor dem Krieg in der Stadt gegeben hat, sind 48 völlig zerstört und 72 beschädigt. Von ehemals um die zweitausend Klassenräumen gelten vielleicht fünfhundert als benutzbar.

Das führt zu gewaltig großen Klassen und Unterricht im Schichtbetrieb, drei Klassen wechseln sich in einem Raum ab. Dennoch gehen viele Kinder gern in die Schule – die Räume sind beheizt, und bei der Schulspeisung wird warmes Essen verteilt.

*

Sie führt kaum Ware in den Regalen und nur einen winzigen Laden, aber ihre Pläne sind noch so ehrgeizig wie früher. In der Braugasse in Hersbruck, nahe Nürnberg, hat Grete Schickedanz, 34 Jahre alt, ein Textilgeschäft eröffnet. In ihrem »Lädele« bietet sie Hemden, Röcke und Strümpfe an. Auf wenigen Quadratmetern will sie den Versandhandel ihres Mannes wiederbeleben, der 1938, im Jahr vor dem Krieg, zwei Millionen Kunden und rund sechshundert Angestellte zählte und 40 Millionen Reichsmark Umsatz machte. Grete Schickedanz hat zwei Mitarbeiterinnen.

Die Kundenkartei, das Herz des Versandhandels, ist bei einem Luftangriff der Alliierten verbrannt, ebenso Lagergebäude und der Firmensitz in Fürth. Viele Betriebshallen wurden mit dem Ende des NS-Regimes geplündert und das riesige Borgfeldthaus, die Wäscheproduktion, beschlagnahmt.

Das Unternehmen Quelle ist am Ende. Oder?

Den Chef Gustav Schickedanz haben die Amerikaner mit Berufsverbot belegt – er gehörte der NSDAP an, profitierte von »Arisierungen«, warb für seine Firma damit, ein »rein christliches Versandhaus« zu sein, galt als Günstling des berüchtigten fränkischen Gauleiters Julius Streicher. Die Amerikaner ermitteln noch gegen Schickedanz.

Im Vorjahr hat er allen Mitarbeitern kündigen müssen, er hat persönlich diejenigen angeschrieben, von denen er die Anschrift besaß. In den Briefen drückte der Unternehmer sein Bedauern über die Kündigung aus und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er seine Angestellten zurückholen könne, wenn er das Geschäft zurückbekäme. Viele Konjunktive. Allenfalls vorsichtiger Optimismus. Woher soll der auch kommen? Die Immobilien sind beschlagnahmt, das Ehepaar wohnt bei Freunden.

Selbst wenn er loslegen dürfte, Gustav Schickedanz hätte derzeit keine Kraft zum Neuanfang. Seine Frau hingegen schon.

Grete Schickedanz erfasste zunächst die Reste der Bestände. Fand Stoff- und Wollreste, tauschte diese einfache Ware bei Bauern in der Fränkischen Schweiz gegen Lebensmittel ein. Der von den Amerikanern eingesetzte Landrat unterstützte sie, immerhin: Sie bekam einen Lastwagen samt Fahrer gestellt. Mit dem klapprigen Fünftonner rollt sie nun durch die Region, besucht frühere Lieferanten und versucht, neue Ware aufzutreiben. Überall fehlen Rohstoffe und Arbeitskräfte. So mancher Betrieb wartet zudem noch auf eine Genehmigung der Amerikaner, die Produktion wieder aufnehmen zu können, andere müssen Maschinen für die Demontage abstellen.

Wie das Wetter ist, interessiert die Geschäftsfrau nicht. Auch ob ihre Fahrten vergeblich sind, berührt sie nicht. Grete Schickedanz holpert mit ihrem Lastwagen unbeirrt von Betrieb zu Betrieb, sie glaubt an eine Zukunft, an die ihr Mann nicht mehr glaubt.

*

Erich Kästner würde gerne später aufstehen, aber dann wird ihm zu früh der Tag ausgehen, und die Nacht ist ohnehin viel zu kurz. Um acht Uhr morgens loszulegen, das ist für eine lebendige Schriftstellernatur wie ihn eine Zumutung. Aus gutem Grund hat er vor vielen Jahren das Redakteursdasein an den Nagel gehängt, aber nun ist er wieder drin, in der Mühle. Also raucht er zu viel, er steht unter Strom. Oft geht es bis fünf Uhr morgens. So viele Menschen wollen ihn sprechen, so viele will er sprechen, bergeweise schreiben ihm die Menschen Briefe, so viele Texte will er lesen, so viel gibt es selbst zu schreiben. Erich Kästner, geboren 1899 in Dresden, der Bestseller-Autor, leitet das Feuilleton der Neuen Zeitung in München. Es ist das beste Deutschlands, keine Frage, und es muss keinen Vergleich mit den großen Blättern in London, New York und Paris scheuen.

Selten versammelt sich so viel hochkarätiges Talent in einer Redaktion. Die jungen Leute heißen Alfred Andersch, Elisabeth Noelle, Robert Lembke, Egon Bahr oder Hildegard Brücher. Auf den forschen Peter Boenisch, 18 Jahre alt, wird in der Redaktion schon mal ein Tintenfass geschleudert. Vielversprechende Karrieren stehen ihnen allen bevor. Und manche Autoren dürfen ihre Karriere noch einmal beleben, Alfred Kerr etwa, der ruhmreiche Publizist aus Weimarer Zeiten, der gleich im Februar 1933 vor den Nazis geflohen war. In dieser Zeitung dürfen sie alle frei denken oder, wer das noch nicht wieder kann oder nie gekonnt hat, lernen, frei zu denken. Und: sich freizuschreiben.

Natürlich, auch anderswo gibt es ambitionierte Blätter, von deutschen Lizenzträgern. In Hamburg wird bald Die Zeit auf den Markt kommen, und es erscheint in München auch eine Süddeutsche Zeitung, die aber keine wirkliche Konkurrenz darstellt.

Die Neue Zeitung bringt wie keine andere dem deutschen Publikum die Welt nahe, nach all den Jahren der Blindheit und Taubheit. Im Feuilleton hat Kästner alle Vorhänge zur Seite gezogen und die Fenster aufgerissen, sodass Licht und Luft hereinströmen können. Er verbindet die Kulturblüte Weimars mit den aktuellen Zeiten, belebt Traditionen wieder, verknüpft, überbrückt, baut neue Fundamente, bis an die Grenze der Erschöpfung.

Erschöpfung? Erich Kästner, der Autor von Emil und die Detektive und Das fliegende Klassenzimmer, der zwölf Jahre lang mehr oder weniger verstummt war, ist aufgeblüht!

Hierher nach München hat es viele Künstlerinnen und Künstler verschlagen. Kästner erzählt, wie sie sich um den Hals fallen, mitten auf der Straße. Sie treffen sich im Hof der Kammerspiele, wo im August 1945 das Kabarett die »Schaubude« aufgemacht hat, sie treffen sich bei ihm zu Hause, in seiner Pension, in seinem Zimmer, in dem »man den Straßenlärm besser hört als auf der Straße selber«. Ihn besuchen »Schauspieler, Verleger, Journalisten, Maler, Regisseure, Filmautoren, Chansonetten, Kabarettdirektoren, Kunstkritiker, Komponisten und andere unseriöse Menschen. Sie kommen aus München, aus den Bergen, aus Frankfurt, aus Heidelberg, aus Stuttgart, aus Hamburg, und sie reden, sehr oft im gemischten Chor, über Theater, Verlage, Lizenzen, Zeitschriften, Kabarettprogramme, Zigarettenpreise, Kunstausstellungen, Hörspiele, Tourneen, Bohnenkaffee, Zeitungsartikel, Zementscheine, Bühnenstücke aus der Schweiz, Morgenfeiern und vieles mehr. Man plant, gründet und redet.«

Auch wenn die Mittel gering sind, es sprießt überall. Und mittendrin der Schriftsteller, der mit amerikanischer Lizenz und amerikanischem Geld den Deutschen demokratisch gesinnte Kultur beibringen soll. Kästner ist begeistert. Ein Gründungsrausch, zwar entstanden aus der Not, aber doch: »Die Freiheit der Meinung und der Kunst!«

So hat er es im Oktober 1945 aufgeschrieben; in dieser Aufbruchsstimmung wirft sich Kästner nun Morgen für Morgen hinein in seine Arbeit. Warum er hiergeblieben ist? Warum er nicht auch ins Exil gegangen ist wie so viele andere, von denen manche, aus der kalifornischen Sonne grüßend, fast zehntausend Kilometer entfernt mit ausholender Geste über das Deutschsein als solches schreiben?

Im Juli letzten Jahres hat Kästner einen Satz notiert. »Dem, der es nicht versteht, kann man’s nicht erklären.« Ihm, der sonst so viel erklären kann, fehlen die rechten Worte. Eines Tages will er den großen Roman schreiben über das, was die Deutschen da angerichtet haben, aber Notizen macht er sich dazu nicht wirklich.

Sein Fabian war ebenso wie seine Gedichtbände 1933 von den Nationalsozialisten auf die Scheiterhaufen geworfen worden, neben der Literatur von Sigmund Freud und anderen Autoren. Seine Werke waren aus den Buchläden verschwunden. Die Gestapo hat ihn mehrfach vernommen, aber an ihm selbst haben sich die Nationalsozialisten nicht vergriffen. Kästner hatte irgendwo einen Weg zum Überleben gefunden, Drehbücher für Komödien und Seichtes wie Münchhausen geschrieben. Bis 1942 konnte er zumindest in der Schweiz publizieren. Nach dem Krieg wird er behaupten, »zwölf Jahre Berufsverbot« gehabt zu haben, aber das ist nur zum Teil wahr. Ein Opportunist war er nicht, aber auch kein Widerstandskämpfer. Immerhin hat er keinen Satz unter dem Regime öffentlich gesagt oder geschrieben, der ihn jetzt mit Scham erfüllen müsste.

Kästner hat niemanden verraten, und er hat sich selbst nicht verraten.

*