6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

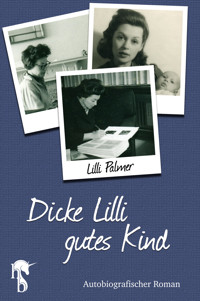

»Dicke Lilli – gutes Kind« – so lautete die Antwort, wenn man die dreijährige Lilli Palmer, die bereits damals entschlossen war, als Schauspielerin die Welt zu erobern, nach ihrem Namen fragte. In ihrem autobiografischen Roman erzählt Lilli Palmer mit Charme, Weitblick, Humor und entwaffnender Ehrlichkeit von ihrem Lebensweg – über Berlin nach Paris, über London nach Hollywood bis nach New York und schließlich zurück nach Deutschland. Die Reise gleicht einer Achterbahnfahrt, die Lilli Palmer erst alleine, dann mit ihrem ersten Mann Rex Harrison und später an der Seite ihres zweiten Mannes Carlos Thompson bestritt. Ihrem »Stehvermögen« hat Lilli Palmer es zu verdanken, dass sie sich immer wieder aufrappelte, wenn ihr Leben drohte, aus den Bahnen zu geraten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 581

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Lilli Palmer

Dicke Lilli – gutes Kind

Für Carlos

Vorwort

Als ich klein war und auf den täglichen Spaziergang geführt wurde, fragten mich manchmal fremde Leute, wie das damals mehr üblich war als heutzutage, wie ich denn hieße. Ich antwortete jedes Mal: »Dicke-Lilli-gutes-Kind.«

Beides wahr.

Dicke-Lilli-gutes-Kind sah aus wie Heinrich der Achte. Die Backen hingen mir bis auf die Schultern. Dazu war ich freundlich, was mit dem Fett im Einklang stand. Ich wollte, gleich von Anfang an, ein »gutes Kind« sein, meinen Eltern und Lehrern »Freude machen« (mit einigem Erfolg), meinem Mann die ideale Lebensgefährtin sein (Pech) und meinem Sohn die beste Freundin (Irrtum).

Das Gute-Kind-Übel hat mich mein Leben lang geplagt, in eine Zwangsjacke eingeschnürt. Es dauerte lange, bis ich begriff, dass es eine schlechte Angewohnheit war.

Mit der Erkenntnis kam das Bedürfnis, das »gute Kind« loszuwerden. Das Fett war schon in der Emigration zerflossen …

Rückkehr

Das Flugzeug setzte zur Landung an.

Es kam aus London, und die Stewardess sprach englisch über den Lautsprecher. Dann wiederholte sie dasselbe auf Deutsch, und ich setzte mich erschrocken auf. Meine Mutter neben mir saß auch plötzlich ganz steif da. Wir sahen uns stumm an. Wozu eigentlich die Aufregung? Die Stadt, die wir anflogen, hieß München. Man sprach deutsch in München, was sonst. Aber wir hatten keine Lautsprecherdurchsage in dieser Sprache gehört seit – wie lange war das her? Über zwanzig Jahre. Wir sprachen nur selten deutsch, selten und schlecht, vermischt mit englischen Redensarten, die kürzer und bequemer waren. Mein deutsches Vokabular, das eigene, persönliche, war mir längst abhandengekommen. Im Krieg war es sowieso streng verboten gewesen, Deutsch zu sprechen. Als aber eines Tages eine Bombe in unseren Garten fiel und das Haus über uns zusammenbrach, soll ich am Telefon deutsch gesprochen haben, sagte meine Mutter. Ich hatte es nicht gemerkt. Etwa so, wie wenn man im Traum immer wieder in derselben Straße aus der Kindheit herumläuft.

In München sollte ich einen deutschen Film drehen, meinen ersten. »Feuerwerk« würde er heißen. Deutscher Regisseur (Kurt Hoffmann), deutsche Schauspieler.

Ich hatte meine Mutter gefragt, ob sie mit mir kommen wolle. Sie hatte mich bestürzt angesehen. »Nach München?«, fragte sie. »München! Ach – ich glaube, das kann ich nicht.«

Sie kannte München nur zu gut. Zwei ihrer Schwestern waren in Landshut an der Isar verheiratet gewesen, und sie hatte einige Jahre im Ersten Weltkrieg (ich lag noch im Kinderwagen) dort bei ihnen verbracht.

In Landshut hatte sich ihre Lieblingsschwester Cilly aus dem Fenster gestürzt.

Es war viel schwerer für sie als für mich. Ich war ja noch ganz jung, als ich Deutschland »für immer« verlassen hatte, und lernte schnell, meine Wurzeln in andere Länder zu schlagen (Frankreich, England, Amerika) – und auch wieder herauszuziehen, wenn es sein musste. Ich war ein professioneller Heimatloser, gewöhnt daran, zuzusehen, wie anderen Leuten die Augen feucht wurden, wenn ihre Nationalhymne bei feierlichen Gelegenheiten ertönte. Meine blieben trocken bis zur Dürre. Umso mehr hatte ich in meine Ehe investiert. Sie war meine Heimat, meine Zugehörigkeit, mein Anker. Dachte ich.

Meine Mutter war aber schon 54 Jahre alt gewesen, als sie Deutschland verlassen hatte, und es war schwierig für sie, ein neues Leben zu beginnen. Sie sprach zunächst nur ein paar Worte Englisch, lernte aber mit ihrem eisernen Willen bald genug dazu, um sich verständigen, die Zeitungen lesen und das Radio verstehen zu können. Zur Freundschaft mit Engländern oder zum Verständnis zwischen ihr und ihren englischen Schwiegersöhnen reichte es nie. »Ich werd's nie ganz bedappeln!«, meinte sie resigniert und hörte nicht auf, das fließende Englisch ihrer neuen Enkelkinder zu bewundern.

Und jetzt hatte ich gefragt, ob sie mit nach München kommen wolle. Wollen? Bestimmt nicht. Sie war 73, und jedes neue Jahr hielt sie für eine Prämie. Warum die alten Wunden aufreißen? Es hatte so lange gedauert, bis sie endlich – und niemals völlig – verheilt waren. Und dann entschloss sie sich, doch mitzukommen, weil sie wusste, dass ich sie brauchen würde. Das Flugzeug setzte leicht auf und rollte langsam auf das rote Hauptgebäude zu. Ich sah aus dem Fenster. Unten an der Treppe stand eine ganze Ehrengarde der Filmproduktion, lauter fremde Gesichter, fremder noch als gewöhnlich, auf jedem Gesicht ein Extralächeln, jede Begrüßung extra herzlich, so kam es mir vor. Ein kleines Mädchen mit Blumenstrauß war auch dabei. »Das ist Romy Schneider. Sie spielt in Ihrem Film mit.« Das Mädchen knickste, und ich musste lachen. Man knickste noch in Deutschland! In England knickst man nur vor der Königin.

Es waren auch Journalisten und Fotografen da. Meine englischen und amerikanischen Filme waren in Deutschland gezeigt worden, und einer, »Das Himmelbett«, war besonders erfolgreich gewesen. Man hatte im englischen »Who's who« nachgelesen, wie alt ich sei, aber sonst wusste man wenig über mich.

Die Fragen, die man stellte, waren unverfänglich: Ehe, Kind, letzter Film, letztes Theaterstück, Zukunftspläne. Kein Einziger fragte: »Wie fühlen Sie sich eigentlich, jetzt, da Sie zum ersten Mal wieder …?« Anscheinend wollte es niemand wissen. Wofür ich dankbar war.

Im Auto, das uns zum Hotel Schloss Grünwald fahren sollte, wurde nur vom Film gesprochen, eifrig und begeistert, so wie das in jedem Land vor jedem Film üblich ist; die Schauspieler nennen das »Vor-Produktions-Enthusiasmus«. Das bedeutet, dass man mit Feuer und Flamme, mit Blumen und im feinsten Auto am Flughafen in Empfang genommen wird – und wenn der Film fertig gedreht ist, dann nimmt man sich ein Taxi und fährt still und allein zum Flughafen zurück.

Diesmal wurde mit besonderer Lautstärke und Begeisterung über Manuskript, Besetzung und Musik gesprochen, wahrscheinlich um die allgemeine Nervosität zu verdecken. Nur meine Mutter saß still da, setzte sich ihre Brille auf und sah aus dem Fenster.

Noch während der Fahrt entdeckte ich, wie unzulänglich mein Deutsch war. Alle Fachausdrücke fehlten mir. Was hieß z. B. cameraman (Operateur), dresser (Garderobiere), Make-up man (Schminkkünstler), wig (Perücke), etc. auf Deutsch? Dabei hatte ich das Gefühl, dass die Herren dachten, ich litte vorsätzlich an Gedächtnisschwund, da ich sonst fließend und ohne Akzent sprach.

Es war ein schöner Mainachmittag, und ich sah die Landschaft an, die an mir vorbeiraste. Gelbe, blühende Felder, Tannenwälder – all das hatte ich seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Plötzlich fuhren wir an einer Kreuzung vorbei – »Dachau« stand auf dem Wegweiser. Meine Mutter hatte es wohl auch gesehen, denn sie drehte den Kopf zurück und versuchte, sich noch durch die Heckscheibe zu vergewissern, ob sie auch richtig gelesen hatte. Unsere Begleiter hatten entweder nichts bemerkt oder waren daran gewöhnt, an diesem Schild vorbeizufahren. Aber mir verschlug es den Atem, und mein Vor-Produktions-Enthusiasmus war von da an bis zur Ankunft im Hotel merklich gedämpft.

Die Tür schloss sich hinter unseren Begleitern, nachdem sie sich überzeugt hatten, dass unsere Zimmer bequem und mit Blumen gefüllt waren. Wir waren allein.

Meine Mutter hatte das Fenster weit aufgemacht. Jetzt drehte sie sich um. »Hast du gesehen …?«, fragte sie.

Ich nickte und ging zu ihr, und wir sahen beide stumm hinaus. Blühende Wiesen, Tannenwälder. »Komm«, sagte ich, »gehen wir ein bisschen im Wald spazieren, bevor wir auspacken.«

Wir gingen durch die Felder, bis wir zum Waldrand kamen. Der Wald hatte von jeher schon eine besondere Anziehungskraft auf mich ausgeübt. Selbst in den Sommerferien, wenn wir an die Ostsee fuhren, war ich nie am Strand, sondern immer in den Wäldern zu finden. Meine Waldschule lag ja auch mitten im Wald. Als ich mich jetzt zum ersten Mal nach zwanzig Jahren wieder unter hohen Kiefern befand, musste ich stehen bleiben, so stark überfiel mich der Geruch von Baumrinde und Sand und Moos. Es gibt natürlich auch Wälder in anderen Ländern, aber sie riechen anders. Geruch kann bei mir stärker als alle übrigen Sinne Erinnerungen zurückhexen. Besonders Kindheitserinnerungen. Vielleicht, weil man um etliches kürzer ist und daher dem Erdboden und allen Bodengerüchen näher.

Wir setzten uns unter eine Tanne. Aus der Ferne kamen plötzlich Stimmen. Nazis!

Die Stimmen kamen näher.

Kinderstimmen. Also keine Nazis. Deutsche Kinder, die im Wald spielten. So wie ich, damals.

»Aus anständiger Familie«

Gegen sechs Uhr abends sagte mein Vater gewöhnlich: »Komm, gehen wir ums Eck!« Dann ließ meine Mutter alles stehen und liegen, hängte sich in seinen Arm wie der kleine Schnörkel am großen Q, und sie gingen die Heerstraße hinunter, am Bahnhof vorbei, in den Wald. Einen halben Kilometer weiter kamen sie dann an das große hölzerne Tor, durch das ich jeden Morgen zur Schule radelte. Dort blieben sie gerne stehen und sahen durch den Eingang in das Grün hinein. Kiefern, Birken, Buchen, darunter ein paar bunte Baracken, ein Fußballplatz, ein Schwimmbecken, in dem die Jungen und Mädchen – selbstverständlich getrennt – im Sommer schwimmen durften. Das war meine Schule, die Waldschule Charlottenburg, im Grunewald, in Berlin.

Vor diesem Tor, so erzählte meine Mutter, hat mein Vater jedes Mal gesagt: »Wenn ich an meine Kindheit denke! Die dunklen Schulräume in dem alten, modrigen Kasernenkasten! Wie gut hat's das Kind!« Manchmal klappte es dann gerade, die Schulglocke schlug halb sieben, und »das Kind« radelte krakeelend, mitten unter den anderen Beräderten, durch das Tor und winkte den Eltern zu. Mein Vater und meine Mutter winkten zurück und gingen weiter durch den Wald.

Ich war vorsichtig in der Wahl meiner Eltern. Sie waren in Wesens- und Denkungsart grundverschieden, offerierten daher eine bunte Speisekarte, und ich bediente mich. Mein Vater war ernst, spröde, sorgfältig bis zur Pedanterie, manchmal heftig, immer ungeduldig. Meine Mutter war heiter, vergesslich, mitteilsam und tolerant.

Ich wanderte größtenteils in Richtung meines Vaters, äußerlich wie innerlich. Was wohl auch der Grund sein muss, dass ich vom ersten Augenblick an meine Mutter liebte. Genau wie er.

Sie war ein rheinisches Kind, geboren in der kleinen Festungsstadt Ehrenbreitstein. Mein Großvater, Weinhändler, ein kleiner, lebhafter Mann, hatte sich von Anfang an leidenschaftlich einen Sohn gewünscht. Jedes Mal, wenn meine Großmutter ein Mädchen zur Welt brachte, wurden seine Klagen lauter, bis die Hebamme sich weigerte, ins Haus zu kommen, da sie sich der emotionellen Belastung nicht gewachsen fühlte. Es gab bereits vier Mädchen im Kinderzimmer, aber Großvater gab nicht auf. Er musste einfach einen Sohn haben. Großmutter sprang heimlich vom Küchentisch, um eine Fehlgeburt zu provozieren, brach sich ein Bein, blieb aber hartnäckig schwanger. Als die gefürchtete Stunde ihrer Niederkunft kam, sanken alle erwachsenen Einwohner von Ehrenbreitstein zu ernstem Gebet auf die Knie. Es half nichts.

Die zitternde Stimme der Hebamme war kaum noch zu hören, als sie das fünfte Mädchen ankündigte. Großmutter drehte das Gesicht zur Wand. Großvaters Jammern konnte man durch ganz Ehrenbreitstein hören. Das Kind, winzig und durch den Mangel an herzlicher Begrüßung verschreckt, gab keinen Laut von sich. Nicht einmal das traditionelle Ankunftsweinen. Es verzog das Gesicht, als ob es lachen wollte. Das war der erste Auftritt meiner Mutter, Rose Lissmann.

Großvater war kein guter Geschäftsmann, und fünf Kinder kosteten Geld. Zunächst musste sein Weingeschäft und damit auch Ehrenbreitstein aufgegeben werden. Dann begann er in Dresden ein neues Leben als Besitzer einer kleinen Hutfabrik. Seine fünf Mädchen wurden in die Volksschule gesteckt. Sie lernten Schönschreiben – die Handschrift meiner Mutter war »wie gestochen« –, Lesen, Zählen, das Einmaleins. Im Geschichtsunterricht lernte sie nur, was mit dem Königreich Sachsen zusammenhing. Was Erdkunde anbetraf, so kannte sie von der Welt lediglich die Grenzen, Städte und Flüsse dieses Landes. Selbst im hohen Alter konnte sie noch die Namen der sächsischen Könige und ihre Regierungszeiten vorwärts wie rückwärts hersagen.

Sie sprach ihr Leben lang von ihrer glücklichen Jugend, aber für unsere Begriffe war es eine Jugend voller Entbehrungen. Das Essen war spartanisch einfach, trockenes Brot, Wasserkakao ohne Zucker am Nachmittag. Nachtisch nur sonntags. Keinerlei Spielzeug außer einer einzigen Puppe, die weder Haare noch Arme hatte, als sie schließlich von meiner Mutter geerbt wurde. In den Ferien verreiste man nicht. Man ging im öffentlichen Park spazieren, das war alles.

Aber es gab ein Dienstmädchen! Das kostete beinah nichts außer der Verpflegung und reinigte, kochte und nähte für acht Personen. Es hatte, zur Empörung meiner Großmutter, zwei volle Tage im Jahr frei.

Doch für meine Mutter sowie für ihre Schwestern waren die Kindheitstage aus purem Gold. »Ach, weißt du, wir waren so gesund, und wir hatten so viel zu lachen …«

Von den fünf Schwestern, die um die Jahrhundertwende jeden Sonntag in Dresden durch den Park liefen, war Hannah die Älteste und meine Mutter Rose die Jüngste. Dazwischen kamen Cilly, Ella und Marta, je im Abstand von einem Jahr. Ella, die dritte, war die Schönste, Hannah die Hässlichste, Marta die Amüsanteste, Rose die Begabteste. Cilly, die zweite Schwester, war von Anfang an die Mutter von ihnen allen.

Sie besaß schon als junges Mädchen eine solche ruhige Autorität, eine solche humorvolle Gelassenheit, dass sie ihr Leben lang alles sofort betreute und vorwärtsbrachte, was ihr unter die Augen kam. Der Mann, der ihr vom Vater zwecks Heirat zugeführt wurde, hatte zu Anfang gar keinen schlechten Eindruck gemacht. Aber als er noch in jungen Jahren das Gehör verlor, begann er sich für seine wachsende Isolation an den Mädchen schadlos zu halten, die in seinem Kaufhaus angestellt waren. Tante Cillys Aufgabe war es dann, zu den Behörden der kleinen bayerischen Stadt, in der sie lebten, zu gehen, um ihren Mann vor dem Gefängnis zu bewahren. Diese Bittgänge waren schwer. Aber die Einwohner der Stadt taten, als wüssten sie von nichts. Man liebte sie.

Das Band zwischen den fünf Schwestern war derart, dass sie sich nie ganz voneinander trennen konnten, auch als jede längst verheiratet war. Und so führten sie die »Schwesternreise« ein. Jedes Jahr im Frühling trafen sich alle fünf auf zwei Wochen in einem kleinen Kurort, der nicht zu elegant sein durfte und gewöhnlich irgendwo in den bayerischen Alpen lag. Ehemänner und Kinder waren nicht zugelassen. Make-up war streng verpönt. Sie wollten wieder so sein wie damals in Dresden bei ihren täglichen Spaziergängen, wanderten in festen Schuhen durch die Landschaft, alle fünf einander ähnlich, Arm in Arm, laut lachend und immer wieder stehenbleibend, um aufgeregt über etwas zu debattieren, ganz gleich, wo sie sich befanden.

Ein einziges Mal wurde die Schwesternreise vorzeitig abgebrochen: Großmutter Julie war gestorben. Die fünf Töchter trauerten, ließen sie einäschern, und Hannah, die Älteste, nahm die Urne in Empfang. Alle fünf bestiegen den Zug, der sie von Frankfurt, wo die Trauerfeierlichkeiten stattgefunden hatten, nach Landshut bei München zurückbringen sollte, wo sich alle in Tante Cillys Haus erholen wollten.

Sie ließen sich mit einem Seufzer der Erleichterung im Abteil nieder, nahmen die Hüte mit den schwarzen Schleiern ab, putzten die Nasen und steckten die Taschentücher endgültig weg. Nach und nach, als der Zug an Geschwindigkeit zunahm, wurden Zigaretten angezündet, und die Lebensgeister erwachten. Man nahm die Unterhaltung wieder auf, und nach kurzer Zeit waren sie so tief und geräuschvoll in Gespräche vertieft wie gewöhnlich.

Als der Zug in München hielt, rafften sie ihr Gepäck zusammen und stiegen in den Zug nach Landshut um. Nach einer weiteren Stunde Fahrt hatten sie endlich ihr Ziel erreicht. Von Weitem konnten sie bereits auf dem Perron zwei wartende Ehemänner erkennen – und in diesem Moment, als sei sie vom Blitz getroffen, wandte sich Tante Cilly an ihre ältere Schwester: »Wo ist die Mama?«

Tante Hannah erstarrte. »Ich hab keine Ahnung – ich hab sie nicht!« Die Schwestern sahen sich entgeistert an.

»Wer hat die Mama?«, rief Tante Cilly fortissimo, Tante Cilly, gewöhnlich so milde und still.

Der Zug hielt mit einem Ruck. Er hatte nur drei Minuten Aufenthalt auf dem kleinen Bahnhof von Landshut, aber das reichte, um alle fünf zu überzeugen, dass sie die Mama tatsächlich nicht bei sich hatten. Wie betäubt stiegen sie aus ihrem Abteil. Die Lokomotive pfiff, der Zug fuhr ab. Auf dem Bahnsteig standen zwei Schwiegersöhne mit Trauermiene und Hut in der Hand. Aber es kam nicht zu einer Familienszene voll wortloser Umarmungen und stillem Händeschütteln; stattdessen riefen fünf schwarze Damen aufgeregt: »Wir haben die Mama verloren!«

Noch auf dem Bahnsteig gingen sie jeden ihrer Schritte wieder durch, und es stellte sich heraus, dass »die Mama« zum letzten Mal im Gepäcknetz des Abteils im Zuge Frankfurt-München gesehen worden war.

Sie trockneten ihre Tränen, nahmen den nächsten Zug zurück nach München, konsultierten den Stationsvorsteher und stöberten die Mama tatsächlich im Gepäcknetz auf, denn der Waggon war in einer entlegenen Ecke des riesigen Münchner Rangierbahnhofs abgestellt worden. Mitten in der Nacht, ohne Hut und Schleier, stolperten die Schwestern über das Gewirr der gefährlichen Gleise, entgegenkommenden Zügen im letzten Moment ausweichend und sich schamlos vor Lachen biegend, bis sie wieder im sicheren Hauptbahnhof angekommen waren, unter Cillys Arm – die Mama. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gehörten Tante Cilly und ihr Mann zu den wohlhabendsten Leuten in der Gegend, aber sie trug jahraus, jahrein dieselben Kleider und fuhr dritter Klasse ins nahegelegene München.

»Cillychen – nimm doch wenigstens ein Billett zweiter Klasse, dann musst du nicht auf den Holzbänken sitzen.«

»Ei, das geht doch nicht. Was würde unser Stationsvorsteher denken!« Kurz vor Kriegsausbruch besuchte Tante Cilly meine Mutter in London. Es war kein freudiges Wiedersehen. In den paar Tagen, die Tante Cilly bei uns war, versuchten wir, sie zu überzeugen, dass sie keinesfalls zurückgehen dürfte. Sie hatte etwas Geld in der Schweiz – gefährlich, jetzt, da Hitler alle ausländischen Anlagen zurück nach Deutschland beordert hatte; ihre Kinder waren bereits »draußen«, und es wäre durchaus möglich gewesen, ihren tauben Mann wenigstens vorläufig in die Schweiz kommen zu lassen.

»Nein«, sagte Tante Cilly ruhig. Die Schweizer Gelder sollten ihren Kindern zur Verfügung stehen, die sich plagen mussten. Noch wichtiger: Sie hatte es auf sich genommen, jede Woche hundert Lebensmittelpäckchen zu verpacken und an Verwandte, Freunde, Bekannte und Fremde in Konzentrationslagern zu schicken. Das war damals noch erlaubt, aber nur von Deutschland aus.

Noch im Taxi, auf dem Weg zum Bahnhof, versuchten wir, sie umzustimmen. Wir zeigten durchs Fenster auf die Menschen auf der Straße. Sie waren frei, wir waren frei – hier war ihre einzige, letzte Chance! Meine Mutter legte den Arm um ihren Hals und sah ihr in die Augen. »Cillychen, ich fleh dich an! Bleib hier!«

Aber sie schüttelte nur den Kopf, die Wangen stark gerötet. »Ich muss doch meine Pakete schicken.«

Kurz nach ihrer Rückkehr erschien die Gestapo bei Tante Cilly im Haus und forderte sie auf, mitzukommen. Sie fragte, ob sie ihren Mantel von oben holen dürfte, während ihr tauber Mann, der nicht begriffen hatte, wer die Besucher waren, in seinem Schaukelstuhl wippte und die Männer freundlich anlächelte.

Vom Balkon ihres Schlafzimmers stürzte sie sich hinunter. Die Gestapoleute machten sich eiligst davon. Tante Cilly starb tags darauf im Krankenhaus.

Man ging um die Jahrhundertwende regelmäßig zum Fotografen. Ich hab noch eine Menge Fotos auf dickem Pappkarton mit »Hoffotograf. Dresden. Ehrenvolle Auszeichnungen von hohen und höchsten fürstlichen Hoheiten« auf der Rückseite. Das kleine Gesicht meiner Mutter schaut mich an, zuerst mit kurzem Haarschnitt, wie ein Junge, später mit offenem, langem Haar, immer mit demselben Ausdruck unterdrückter Lachlust. Aber hinter den lachenden Augen verbargen sich ein fester Wille, Zähigkeit und Eigensinn. (Ein »eigener Sinn«, wie mein Vater sagte.) Sie muss wohl, als Jüngste, die Lieblingstochter der Großmutter gewesen sein, denn sie brachte es fertig, dass die konventionelle und beschränkte alte Frau ihre Mitverschwörerin wurde. Das Komplott wurde streng geheim gehalten: Rose, meine Mutter, wollte Schauspielerin werden.

Großvater hatte sein Leben lang eine geheime Leidenschaft fürs Theater gehabt, hatte als junger Mann Programme verkauft, um sich abends einen Platz im Olymp leisten zu können. Trotzdem war er bis ins Innerste seiner Seele getroffen, als meine Mutter ihm nach einem vollen Jahr heimlichen Unterrichts beichtete. Er war überzeugt, dass das Leben einer Schauspielerin der erste Schritt zur Prostitution war, und er starb, ohne sie auf der Bühne gesehen zu haben und ohne dass sie ihm beweisen konnte, dass Prostituierte zwar oft gute Schauspielerinnen sein müssen, aber gute Schauspielerinnen noch lange keine Prostituierten.

Großmutters heimliche Ersparnisse reichten eben für den Lehrer aus, einen pensionierten Schauspieler vom Dresdner Staatstheater. Kein Pfennig war übrig, um ein Studio zu mieten, in dem meine Mutter ihre Stimme trainieren und ihre Rollen hätte proben können. So stieg sie die enge Treppe zum Boden hinauf, den es früher in jedem Mietshaus gab. Dort wurde das Gerümpel abgestellt, dort wusch die Waschfrau allwöchentlich in gewaltigen Zinkwannen die Wäsche des ganzen Hauses und hing sie zwischen den Dachbalken zum Trocknen auf, und dort stand meine Mutter und probte ihre Rollen, während ihr der Wind die nassen Laken um die Ohren schlug. Sie merkte es nicht. Ihr Lehrer sagte ihr eine große Zukunft voraus, und als sie ihrem Vater berichten konnte, dass Aschaffenburg, eine kleine Provinzbühne mit gutem Ruf, ihr einen Vertrag als »Naive« angeboten hatte, wusste er, dass er verloren hatte, denn sie war gerade einundzwanzig Jahre alt geworden.

Sie sah allerdings bedeutend jünger aus. Als sie in Aschaffenburg zum ersten Mal durch den Bühneneingang zur Probe wollte, versperrte ihr der Bühnenportier den Weg. »Kindern ist der Zutritt zur Bühne nicht gestattet!«, erklärte er streng. Ihre ersten professionellen Fotos zeigen eine kleine Person mit lockigem Haar, Augen, die zu einem blauen Strich wurden, wenn sie lachte, und geraden, schmalen Zügen. Diese Art Gesicht war um die Jahrhundertwende sehr beliebt, und meine Mutter blieb diesem frühen Schönheitsideal treu, auch nachdem es längst veraltet war. »Die Nase muss schmal sein«, sagte sie, »und der Mund klein, so als ob man ›Plüsch‹ sagt.« Zur Strafe für diesen Eigensinn musste sie drei Töchter mit großen, breiten Mündern in die Welt setzen, die in dieser Beziehung nach ihrem Vater schlugen. Ich weiß nicht, was meine Mutter mit uns gemacht hat, als wir klein waren, oder ob unsere Nasen schmal genug waren, um ihren Beifall zu finden, aber ich habe sie oft beobachtet, wie sie über die Wiegen ihrer verschiedenen Enkelkinder gebeugt stand und versuchte, die winzigen Nasenlöcher enger zusammenzudrücken. »Die Nase ist zu breit!«, seufzte sie und ging kopfschüttelnd davon.

Sie war in Aschaffenburg in diesem ihrem ersten Vertrag so erfolgreich, dass sie für die kommende Saison an das Stadttheater in Breslau engagiert wurde. In demselben Jahr nahm ein junger Arzt aus Posen die Stellung des ersten Assistenten beim Chefarzt der Chirurgie an der Universität in Breslau an. Er hatte es gut. Seine Eltern waren wohlhabend, und er durfte es sich leisten, nach bestandenem Doktorexamen (bei Professor Röntgen in Würzburg) noch einige Jahre zusätzlich als Assistenzarzt bedeutender Chirurgen zu arbeiten, bevor er sich niederließ. Wenn er keinen Nachtdienst hatte, ging er ins Theater. Das Breslauer Schauspielhaus war weit über seine Stadtgrenzen hinaus berühmt. Joseph Kainz gehörte zum Ensemble – und eine neue junge Schauspielerin namens Rose Lissmann, die in Klein Dorrit die Hauptrolle spielte. Im Gegensatz zu ihrem zarten, schmalen Aussehen besaß sie eine erstaunlich kräftige Stimme, war voller Autorität und trockener Komik. Das Problem war: Wie konnte man sie kennenlernen? Auf Blumen, die in die Theatergarderobe geschickt wurden, kam keine Antwort. Endlich erbarmte sich der Bühnenportier und verriet die Adresse. Neues Problem: Die »Budenhexe«. Sie öffnete die Tür und sah den jungen Mann streng an. »Meine Dame empfängt keine Herrenbesuche.«

Die Tür schlug zu, und er stand draußen, keineswegs entmutigt, eher noch mehr entschlossen. Als es ihm dann endlich gelang, sie kennenzulernen (der Freund eines Freundes kannte eine Freundin), war der gegenseitige Eindruck explosiv. »Ich muss mir diesen Mann sofort aus dem Kopf schlagen!«, schrieb meine Mutter noch am selben Abend in ihr Tagebuch, während der junge Arzt in dieser Nacht allein durch die dunklen Straßen wanderte und sich gelobte: Diese!

Vorausgesetzt natürlich, dass sie aus »anständiger« Familie und noch Jungfrau war. Sie war beides.

Aber wie sollte er diesen Entschluss seiner Familie beibringen? Er versuchte, den Schlag zu mildern, indem er schrieb, er habe sich mit einer jungen Frau verlobt, die einmal Schauspielerin »gewesen war«. Das war nur eine halbe Lüge, denn er hatte es tatsächlich fertiggebracht, dass sie ab sofort (»sofort« war der Verlobungsring) auf ihre Karriere verzichtete, obwohl sie einen Vertrag mit Düsseldorf für die nächste Saison unterschrieben hatte und vertragsbrüchig werden musste.

Die Antwort aus Posen kam. Sie begann mit: »Dein Brief schlug wie eine Bombe ein.« Sie waren zutiefst erschüttert. Es gab fünf Kinder, aber mein Vater war der Augapfel gewesen – auf ihn hatten sich alle Hoffnungen der Familie konzentriert. Und nun wollte er sich an eine Schauspielerin wegwerfen! Am Ende willigten sie ein, seine »Zukünftige« in der Halle des Grandhotels in Dresden zu besichtigen.

Meine Mutter zerbrach sich den Kopf, um das richtige Kleid auszusuchen: nicht zu elegant, um nicht billig zu beeindrucken, aber auch nicht zu schäbig für den ehrenvollen Anlass. Dazu gurgelte sie intensiv mit Mundwasser, »falls sie mir einen Kuss geben würden …«

Dieses Glück blieb ihr versagt. Sie strebte an meines Vaters Arm durch die Hotelhalle auf ein Paar zu, das stocksteif am anderen Ende wartete. Der Mann war winzig, außerordentlich hässlich und hatte O-Beine; die Frau war hochgewachsen, schlank, mit hohem Busen und bemerkenswert schön. Der kleine Mann machte einen Schritt vorwärts und streckte die Arme aus. Seine Frau zog sich, wenn sie überhaupt etwas tat, eher zurück.

Meine Mutter brauchte nicht lange, bis sie beide, auch Großmutter Marie, die nicht sehr gescheit und daher schwierig war, erobert hatte. Mein hässlicher kleiner Großvater Sam, der einundneunzig Jahre alt wurde und meinen Vater um zehn Jahre überlebte, hatte den ersten Schritt gemacht, und meine Mutter vergaß das nie. Jeden Dienstag, wenn ich von der Schule nach Hause kam, fand ich sie bei ihm sitzen, ein Nähzeug im Schoß, nur zur Entspannung, denn sie hatte zehn Daumen und konnte nicht einen Knopf annähen. Ihr gegenüber, in seinem tiefen Lieblingssessel, saß der winzige alte Mann, beide Arme hoch auf die Lehnen gestützt. Seine greisenhaften, dunkelblauen Lippen öffneten und schlossen sich wortlos über einem schlecht sitzenden Gebiss, wie bei einem Fisch.

»Und was ist dann passiert, Papa?«, fragte meine Mutter wiederholt mit sanfter Stimme und spielte einem alten Rock von mir übel mit. Großvater Sam schnappte dann sein Gebiss an den richtigen Platz und erzählte zum hundertsten Mal: »Also, Rose, ich lag da zwischen fünfundsiebzig Passagieren auf meiner Matratze, und alle waren am gelben Fieber erkrankt …«

Er war ein abenteuerlustiger junger Mann gewesen, als er sich 1864, mit achtzehn Jahren und ohne einen Pfennig, auf einem großen Segelschiff einschiffte, um im Zwischendeck den Atlantik zu überqueren und Amerika zu erobern.

Fünf Jahre später kehrte er als reicher Mann nach Posen zurück und machte dem Mädchen seiner Träume, der schönen Marie, den Hof. Ich bezweifle, ob er jemals der Mann ihrer Träume gewesen war, aber sie hatte keine Mitgift und mehrere ältere Schwestern. Sein Hochzeitsgeschenk an sie war eine Kutsche und zwei Pferde.

Sie lebten fünfzig Jahre lang in glücklicher Ehe, streng konventionell und gottesfürchtig, in einer großen Wohnung voll schwerer schwarzer Möbel. Man liebte sich in der Familie, daran zweifelte keiner, aber ich hatte nie ein persönliches Wort von ihnen zu hören bekommen oder eins an sie gerichtet. An Geburtstagen kassierte ich fünf Mark und einen Kuss. Gleich nach der goldenen Hochzeit erkältete sich Großmutter Marie. Mein Vater, Lieblingssohn und Familienarzt, pflegte sie sorgsam, und sie erholte sich. Aber entgegen seinem strikten Befehl stand sie zu früh auf und war noch in derselben Nacht mit einer Lungenentzündung wieder im Bett. Damals gab es noch keine Antibiotika, und Lungenentzündung führte bei alten Leuten meist zum Tod. Ihre älteste Tochter rief meinen Vater an. Ich konnte von unserem Kinderzimmer aus hören, wie er ins Telefon schrie, und dann fiel die Haustüre krachend ins Schloss. Ich stahl mich vorsichtig aus dem Bett und hörte, wie meine Mutter den Hörer wieder aufnahm. Sie rief meine Tante zurück. »Amanda«, sagte sie, »Alfred hat eben ein Taxi genommen. In einer Viertelstunde wird er bei Mama sein. Geh auf die Straße und nimm ihn in Empfang. Sag ihm, dass es deine Schuld war. Dann kann er dich anschreien und nicht Mama. Weil er sich doch niemals verzeihen wird, wenn …«

Meine Tante ging in die Kälte hinaus, und mein Vater brauchte sich wenigstens keine Vorwürfe zu machen, als seine Mutter zu seinem großen Schmerz zwei Tage später starb. Der alte Sam war bemerkenswert beherrscht. »Ich hatte sie fünfzig Jahre, man darf sich nicht beklagen«, murmelte er, als er auf seinen kurzen, krummen Beinen über den schneebedeckten Friedhof stolperte.

Die Ehe meiner Eltern dauerte nur halb so lange, zählte aber doppelt durch die Intensität und Vollständigkeit der Beziehung. Die Tatsache, dass meine Mutter praktisch ungebildet war (bis auf ihre erstaunlichen Kenntnisse in puncto Königreich Sachsen), störte meinen Vater nicht. Außerdem fing sie an, sich zu unterrichten, um ihn vor seinen Freunden nicht zu blamieren. Zu einer Zeit, da es weder Abendschulen noch sonst eine Möglichkeit für verheiratete Frauen gab, sich weiterzubilden, begann sie energisch zu studieren. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie sie im Wohnzimmer durch eine dicke Brille intensiv auf einen Globus starrte und sich laut Aufgaben stellte, wie zum Beispiel: »Wie kommt man von Berlin nach Kalkutta?« Und wenn sie die Reiseroute festgelegt hatte, sagte sie die Namen der Länder und Flüsse und Meere, die sie durchqueren musste, ehrfürchtig vor sich hin und schrieb sie in ihr Notizbuch. Trotzdem ließ sich die unzulängliche Schulbildung niemals wiedergutmachen, soviel sie auch nach den Anweisungen meines Vaters las und studierte. Bis an ihr Lebensende konnten sich da ganz plötzlich Abgründe auftun. Eines Abends fuhr ich meinen Sohn in seine Schule zurück, während meine Mutter hinten saß, um mir auf dem Rückweg Gesellschaft zu leisten. Der Weg in sein Internat war lang, und wir spielten Ratespiele. Frage: Nenne mir einen römischen Kaiser, der mit N anfängt, oder mit A, oder mit V usw. Meine Mutter verhielt sich still und hörte andächtig zu. Plötzlich, grade als wir glaubten, alle römischen Imperatoren abgeklappert zu haben, ertönte ihre Stimme vom Rücksitz: »Nenne mir einen römischen Kaiser mit T!« Wir zerbrachen uns den Kopf. Tiberius, Titus, Trajan … – alle waren längst erledigt worden. Wir gaben uns geschlagen. »Tut-anch-amon!« kam es von hinten voller Stolz. Mein Sohn drehte sich mit offenem Mund um und sah seine Großmutter entgeistert an. Bisher war sie schließlich »Großmama« gewesen, d. h. nicht nur alt, sondern auch weise auf jedem Gebiet. »Das – das war ein ägyptischer Pharao«, sagte er dann schüchtern. Meine Mutter lachte schallend. »Da habe ich mich mal wieder blamiert«, meinte sie unbekümmert.

Aber weit wichtiger als der Weg nach Kalkutta oder Tut-anch-amon war ihr von Anfang an gewesen, etwas vom Beruf meines Vaters zu verstehen, damit er nach Hause kommen und ihr von seinen »Fällen« erzählen konnte, ohne dass sie ihm mit dummen Fragen auf die Nerven ging. Um ihre medizinischen Studien zu beschleunigen, bestand sie darauf, ihm bei Operationen zuzusehen, mit antiseptischer Maske und weißem Kittel. Die ersten Dutzend Male hatte er eine Krankenschwester parat, die hinter ihr stand und sie auffing, wenn sie in Ohnmacht fiel. Aber allmählich gewöhnte sie sich an den Geruch und an das Blut, und innerhalb eines Jahres war die Erinnerung an ihr Theaterleben total ausradiert angesichts des Dramas, das sich da vor ihren Augen auf dem Operationstisch abspielte.

Wir hatten eine so glückliche Kindheit, weil meine Eltern nie einen Hehl daraus machten, dass sie einander mehr liebten als uns. Sie hatten uns lieb, sie sorgten sich um uns, sie waren auch manchmal stolz auf uns, aber in erster Linie kümmerten sie sich umeinander und erst in zweiter um uns. Dadurch herrschte im Haus ein entspanntes, ausgeglichenes Klima allgemeiner Unabhängigkeit. Kinder, normale, gesunde Kinder, fordern und erhalten ihren Anteil Liebe sowieso. Es ist besser, dass es an ihnen liegt, noch eine zusätzliche Portion aus ihren Eltern herauszuschmeicheln, anstatt von vornherein damit überschüttet zu werden, als sei es ihr Geburtsrecht. Kinder aller Altersstufen sollten um ihre Eltern werben. Davon profitieren beide Parteien.

Wir haben ganz gewiss davon profitiert. Meine beiden Schwestern und ich hatten eine glückliche, lärmende und liebevolle Kindheit, aber damals wussten wir nicht, wie außergewöhnlich das war. Wir nahmen es als selbstverständlich hin, dass wir nie ein böses Wort zwischen unseren Eltern hörten. Es gab auch niemals so etwas wie eine Verärgerung oder einen »Ton«, nicht einmal die Atmosphäre von »Na ja, mein Kind, du weißt ja, was dein Vater ist …«

Wenn er aus dem Krankenhaus verspätet zum Mittagessen kam und wir mit der Suppe bereits begonnen hatten, hörte meine Mutter mit einem Ohr zur Haustür hin und rief plötzlich mitten in unser Geschnatter hinein: »Da ist er!«, legte den Löffel aus der Hand und saß ganz still da, als wollte sie von der stets neuen, tiefen Befriedigung, die ihr sein Heimkommen verschaffte, nicht abgelenkt werden.

Es war natürlich nicht immer so gewesen. Lange nach seinem Tod erzählte mir meine Mutter, anfangs zögernd, dann aber ermutigt – weil ich durchaus nicht schmerzlich überrascht war –, dass er ihr einmal tatsächlich untreu gewesen sei. Wie sie dahintergekommen und wie er ganz verzweifelt gewesen war und wie sie ihm auf der Stelle vergeben hatte. »Und wenn so etwas passiert«, sagte sie, »dann ist es wichtig, ganz und gar zu vergeben und es bei einer späteren Gelegenheit nicht wieder aufzuwärmen – auch wenn's einem noch so gut in den Kram passen würde!«

Dass die Jahre vergingen, hielt sie nie für einen Verlust, sondern für einen Fortschritt. Äußerlich versuchte sie, so schlank wie möglich zu bleiben – was immer noch rundlich genug war –, weil mein Vater Übergewicht hasste. (Der Anblick dicker Menschen löste bei ihm jedes Mal die Vorstellung aus, dass sie auf seinem Operationstisch angeschnallt dalagen und er sich abmühte, durch die dicken Fettschichten zu schneiden.) Sie freute sich über jedes Jahr, das »gut« vergangen war, und verlangte nur, dass es »bewusst« durchlebt werden müsse. »Es wäre wohl das Schlimmste«, sagte sie manchmal, »wenn man einmal glücklich gewesen ist – und es nicht gewusst hat.«

Ich war mir deshalb ihrer Gegenwart sehr »bewusst«, besonders, nachdem sie die Siebzig überschritten hatte. Ich versuchte oft, mir den Augenblick vorzustellen, an dem sie nicht mehr da sein würde, um mich an den Gedanken zu gewöhnen. Als es so weit war, half mir das alles nichts. Ich durfte aber wenigstens ein Versprechen halten.

»Wer wird mich belügen, wenn die Zeit kommt?«, hatte sie manchmal gefragt. »Wer wird mich hinters Licht führen können?« Sie meinte damit, dass sie als Frau eines Chirurgen all die Tricks und Ausflüchte kannte, mit denen Ärzte und Krankenschwestern den Patienten täuschen.

Auf diese Verschwörung würde sie niemals hereinfallen, versicherte sie, weil sie »alle Symptome kenne«.

»Ich werde dich belügen!«, versprach ich ihr. »Und vielleicht schaffe ich es sogar, dich hinters Licht zu führen. Wozu bin ich schließlich Schauspielerin?«

Sie war über siebzig, als sie mich eines Tages in Italien besuchte. Gleich am ersten Tag fixierte sie mich mit ihren hellblauen Schlitzaugen und sagte: »So – und nun sag mir; was dir nicht an mir gefällt.«

Zwecklos, ihr zu antworten, dass mir alles an ihr gefiel.

»Nein, nein – ich meine es ernst. Jetzt warst du drei Monate lang fort, kannst mich also mit neuen Augen ansehen. Vielleicht hab ich mir irgendwas Scheußliches angewöhnt, vielleicht mach ich Geräusche beim Essen, oder ich schnarche beim Lachen, weißt du, wie das alte Leute manchmal tun. Ich würd's nicht merken, und kein Mensch würd's mir sagen. Deshalb frag ich dich. Du wirst's mir sagen!«

Ich versprach, sie scharf zu beobachten und es ihr zu sagen.

Eine Woche später:

»Nun? Was hast du bemerkt? Sag's mir ganz ohne Samtpfoten!«

»Also – mir ist aufgefallen, dass du Gesichter schneidest, wenn das Mädchen dich bei Tisch bedient, so als wolltest du dich dafür entschuldigen, dass du sitzt und isst, während sie steht und dir die Schüssel hinhält.« »Stimmt«, sagte sie. »Genau das fühle ich nämlich auch. Siehst du, das kommt davon, wenn man allein lebt und nicht dran gewöhnt ist, bedient zu werden. Ganz recht. Darauf muss ich achten. Was noch?«

»Du musst dich daran gewöhnen, dass du jetzt eine alte Dame bist und entsprechend behandelt wirst. Versuche also nicht, aus dem Auto zu springen, wenn ich anhalte. Du schaffst es sowieso nicht und ruinierst nur die Türklinke, wenn du wild daran herumzerrst. Bleib drin sitzen, mit würdevoller Gelassenheit, und warte, bis ich dir die Tür von außen aufmache und dir beim Aussteigen helfe.«

»Ach!«, seufzte sie. »Das ist von allem am schwersten! Aber du hast natürlich recht, ich muss es lernen. Es ist höchste Zeit.«

Sie hat es nie gelernt. Es blieb ihr sowieso nicht mehr viel Zeit. Kurz darauf meinte sie eines Tages: »Ich lasse nach, weißt du, ich kann nicht mehr recht mithalten. Eigentlich bin ich ganz bereit zu gehen.«

In demselben Jahr bekam sie Leberkrebs. »Hat es nun geklingelt?«, fragte sie, als sie ins Bett musste. Ich lachte herzlich und wies ihr alle Symptome einer »akuten Leberentzündung« nach.

Der Arzt verlangte, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden müsse. Meine Schwester und ich weigerten uns. Sie hätte dann sofort gewusst. Eine Krankenschwester engagieren, die Spritzen geben konnte? Auch das wäre ihr verdächtig vorgekommen. Wir berieten uns, erfanden und verwarfen alle möglichen Ausflüchte und Auswege, fanden keine Lösung, spielten ihr weiter heitere Unbekümmertheit vor, vermieden jeden ängstlichen Blick, vernachlässigten sie mit Absicht ein bisschen. Abends saßen wir ratlos beieinander.

Dann geschah ein Wunder. Es klingelte an der Haustür. Draußen stand eine fremde Frau in Schwesterntracht und lächelte uns an. Erst erkannten wir sie nicht. Dann fielen wir ihr um den Hals und weinten. Schwester Elisabeth! Vatis Operationsschwester. Kein Mensch hatte von ihr seit 25 Jahren gehört. Sie war nach Südafrika ausgewandert, hatte dort den Krieg verbracht. Dies war ihr erster Urlaub in Europa. Sie war extra nach London gekommen, um uns zu besuchen (sie hatte meine Filme in Johannesburg gesehen), hatte Wochen gebraucht, um unsere Adresse ausfindig zu machen. Würde sie bei uns bleiben – jetzt? Selbstverständlich.

Sie übernahm sofort die Pflege, da sie ja »zufällig« bei uns im Hause wohnte. Meine Mutter war ebenso freudig überrascht wie wir, fragte nicht viel, lächelte und ließ alles mit sich geschehen. Es konnte ja nicht »geklingelt« haben, denn sie musste ja nicht ins Krankenhaus …

Carlos, mein Mann, der es ihr von Anfang an angetan hatte, arbeitete zu der Zeit gerade in einem Filmstudio in Hamburg. Eines Abends hatte er das Gefühl, er müsse sie unbedingt wiedersehen, komme, was wolle. Er sprang in seinen Wagen und raste durch die Nacht die Nordseeküste entlang nach Calais, erkaufte sich mitsamt dem Wagen im letzten Moment durch Bestechung einen Platz auf der Fähre und fuhr von Dover aus sofort nach London weiter.

Er kam gerade rechtzeitig an, obwohl meine Mutter bereits bewusstlos war. Sie starb in seinen Armen.

Als wir vom Friedhof zu Fuß nach Hause gingen, sagte ich: »Jetzt werde ich nie wieder hören ›mein Lilliche‹ …«

»Doch«, sagte Carlos, »du wirst es wieder hören. Jetzt gleich, wenn wir nach Hause kommen – wenn du es schon kannst.«

Er musste es mir sofort erzählen, obgleich er es eigentlich für später geplant hatte, später, wenn ich ruhiger sein würde: Er hatte schon vor Monaten, als ihre Krankheit zum ersten Mal festgestellt worden war, angefangen, ihr immer wieder seinen linken Arm um die Schulter zu legen. Dazu hatte er allerlei Fragen gestellt: »Wie kam es eigentlich, dass du zur Bühne gegangen bist?« Oder: »Jetzt möchte ich wissen, wie du damals den Vati kennengelernt hast!« etc. etc. Und meine Mutter hatte erzählt, mittendrin zur Schwester Elisabeth gesprochen – und auch zu mir. An seinem linken Handgelenk saß eine große Armbanduhr – mit einem Mikrofon.

»Du kannst hören, wie sie sagt ›mein Lilliche‹ – wenn du es schon kannst …«

Mein Vater starb, bevor ich mich mit ihm befreunden konnte.

Ich war die mittlere seiner drei Töchter und kannte ihn am wenigsten. Während meiner ersten Lebensjahre war er im Krieg gewesen, und als er endlich heimkam, nannte ich ihn störrisch »Onkel«, was ihn schmerzte. Die Jahre der ersten, entscheidenden Intimität fehlten, und wir konnten sie beide nie nachholen.

Dass meine Mutter ihn liebte, dass unser großer Kreis, die Familie und Freunde, nicht nur an ihm hing, sondern ihn in allen Fragen als letzte Instanz betrachtete, hielt ich für selbstverständlich, aber es brachte mich ihm nicht näher. Und dass er auch erwachsenen Mitgliedern dieses Anhangs von Zeit zu Zeit nachdrücklich »eins aufs Dach« gab, wie er sich ausdrückte, ohne dass diese aufmuckten, passte ebenfalls in mein Lebensbild.

Einzig und allein meine Mutter nahm eine Sonderstellung ein. Niemals erhob er die Stimme gegen sie, und seine Unduldsamkeit machte vor ihr halt. Sie war ausgesprochen ungeschickt mit ihren Händen, etwas, was ihm bei anderen Leuten auf die Nerven ging. Als Chirurg war er auf minutiöse Feinarbeit eingestellt und verlangte absolute Fingerfertigkeit von seiner Umwelt. Einmal, während einer Bauchoperation, reichte ihm eine stellvertretende Operationsschwester die falsche Schere. Er bedachte sie mit einem mörderischen Blick über seine Maske hinweg und warf die Schere aus dem Fenster. Glücklicherweise stand der Operationstisch nicht in Reichweite der Glassplitter.

Aber meine Mutter durfte ihm den Kaffee in die Untertasse schütten, und er lächelte nur amüsiert.

Seine Patienten, die nur kurze Zeit mit seinem Können, seinem Verstand und seiner Güte in Berührung kamen, rissen sich oft nur schwer los und wären ihr Lebtag lang gern in Verbindung mit ihm geblieben. Einige brachten sich wenigstens alljährlich einmal in Erinnerung, indem sie Geschenke, Esskörbe oder Blumen am Jahrestag ihrer Operation schickten. Mehrere Male im Monat wanderten große Pakete in die Wohnung, und wir Kinder standen dann wie die Hunde um den Futternapf dabei, wenn ausgepackt wurde. Vielleicht würde eine Bonbonniere aus den Sägespänen ans Tageslicht gelangen, und die war nach altem Brauch unser Anteil an der Kriegsbeute. Die Begleitbriefe waren rührend in ihrer Dankbarkeit, und wir fanden ihren Text so selbstverständlich wie die begeisterten und oft tränenreichen Ansprachen, mit denen er manchmal auch in unserer Gegenwart überschüttet wurde. Es gab keinen Augenblick, an dem er sich hätte fragen können: Wozu lebe ich eigentlich? Es wurde ihm täglich bewiesen. Auf seinem Grabstein steht: ER WAR EIN GESEGNETER. Aber für mich war er »Vati«. Das hieß: Autorität, keinerlei Widerspruch und große, ernste, manchmal bedrohliche Augen. Dabei schmunzelte er immer, wenn er uns bei Tisch sah und war interessiert, freundlich und ansprechbar. Aber ihm fehlte die heitere Gemütlichkeit, die meine Mutter ausstrahlte. Manchmal, wenn auch ganz selten, geschah es, dass wir seinen ungeduldigen Schritt in der Diele hörten, weil wir zu viel Lärm im Kinderzimmer gemacht und ihn bei seiner wissenschaftlichen Arbeit gestört hatten. Gleich darauf öffnete sich die Tür – und dann wurde es mäuschenstill im Kinderzimmer, denn meines Vaters Stimme war furchterregend, und die großen Augen voller Entrüstung. So ein Ausbruch war immer kurz, und die Tür schloss sich sofort wieder. Wir duckten uns und versuchten, frech zu kichern und ihn mit rollenden Augen nachzuäffen, aber wir sprachen im Flüsterton. Wenigstens für einen Nachmittag. Meine Mutter ermahnte viel öfter, schalt auch manchmal sehr ärgerlich, aber das wurde wie das tägliche Butterbrot hingenommen. Sie war so rund und weich und klein, man konnte sie so leicht umarmen, mein Vater dagegen war groß und hart anzufassen, wenn man die Arme zum Gutenachtkuss um ihn legte.

Wann immer eins der Kinder an der Haustür klingelte und das Mädchen aufmachte, ertönte die gleiche, eilige Frage: »Mutti da?« Er hörte das von seinem Arbeitszimmer aus, und es tat ihm weh, wie mir meine Mutter später erzählte.

Zwei Themen waren tabu in unserem Leben: Geld und Sex. Über Geld musste notgedrungen hie und da gesprochen werden, aber verklemmt und hochnotpeinlich. Wenigstens vonseiten meines Vaters. Leute, die »nur Geschäfte« machten, weder Akademiker noch Künstler waren, fuhren zweiter Klasse, was ihn betraf, so reich sie auch sein mochten. Für ihn lohnte es sich nur, für die Welt des Geistes oder der Kunst zu leben, alles andere war schnöde.

Notgedrungen musste auch er einmal im Monat Rechnungen an seine begüterten Patienten schicken, aber am liebsten hätte er seine »Kunst« jedem umsonst geboten. Schon damals gab es drei Klassen im Krankenhaus.

Die erste Klasse wurde selbstverständlich vom Chefarzt operiert, auch wenn es sich nur um einen entzündeten Daumen handelte. Die zweite Klasse nur in schwierigen Fällen, die dritte ausschließlich vom ersten Assistenten – er musste ja auch einmal zum Zug kommen, wenn er eines Tages selbstständig werden wollte. Aber mein Vater fand es unmoralisch, dass schwierige Fälle der dritten Klasse ein Risiko auf Leben und Tod eingehen mussten, weil sie arm waren. Er operierte sein Leben lang alle ernsten Fälle dritter Klasse selbst und selbstverständlich umsonst. Da diese Fälle meist mitten in der Nacht kritische Anzeichen entdeckten – wahrscheinlich hatten sie sich so lange als möglich gegen »den Doktor« gewehrt –, musste er oft nachts aus dem Schlaf heraus und fuhr mit der Untergrundbahn ins Krankenhaus. Ein Taxi gönnte er sich dann nicht, denn es konnte ja nicht amortisiert werden.

Damals hatte ein gewissenhafter Arzt kein Privatleben. Freie Wochenenden, an denen eine automatische Telefonauskunft die Notrufe an einen anderen Arzt, der »genauso gut« war, weiterleitete, gab es nicht. Mein Vater wäre entsetzt gewesen von dem Vorschlag, dass jemand mit Schmerzen und in akutem Zustand, der bei ihm Hilfe finden wollte, woandershin abgeschoben würde. Er stand Tag und Nacht zur Verfügung. Deshalb starb er auch mit siebenundfünfzig innerhalb weniger Minuten an seinem ersten Herzanfall.

Man hatte damals andere Vorstellungen von »Notwendigkeit« und »Luxus«. Mein Vater war gegen Luxus. Eine Köchin und ein Stubenmädchen waren »notwendig«, ein Auto wäre Luxus gewesen. Bei Abendgesellschaften gab es nie weniger als fünf Gänge, aber eine Mahlzeit in einem Restaurant galt als »unsolide«. Als ich Berlin nach dem Abitur verließ, hatte ich noch nie ein Restaurant betreten.

Meine Mutter hatte unumschränkte Gewalt über das Bankkonto, zahlte alle Rechnungen und sparte, wo sie konnte. »Denk doch mal«, sagte sie, »was für einen schweren Karren dein Vater mit seinen beiden Händen ziehen muss! Eine Frau und drei Töchter erhalten und anziehen! Dein gutes Kleid hat noch einen Saum. Du brauchst kein neues.« Ich heulte, denn ich wollte immer ein neues.

Mein Taschengeld betrug sieben Mark fünfzig in der Woche bis zum Abitur. Manchmal reichte es nicht, besonders als ich sechzehn Jahre alt wurde und nun ab und zu von »Freunden« ins Kino eingeladen wurde. Dafür musste extra Erlaubnis eingeholt werden. Das hieß: vorsichtig an der Bibliothek anklopfen und dann leise und besorgt eintreten.

»Nun, mein Fräulein?« Der Schreibtischsessel wurde zurückgeschoben. »Darf ich mit Peter ins Kino gehen?«

»Das macht eine Mark, nicht wahr?«

»Ja, aber Peter …«

»Kein ›aber Peter‹! Hier ist eine Mark und zwanzig Pfennig für die U-Bahn hin und zurück.«

»Aber Peter lässt mich nicht …«

»Du wirst dich doch nicht von einem jungen Mann einladen lassen!«

»Aber die U-Bahn …«

»Du zahlst dein eigenes Billett.«

»Ja, Vati.«

»Über seine Verhältnisse leben« war für meinen Vater ein Verbrechen, Schulden eine Todsünde. Ein einziges Mal verstieß ich gegen das Gesetz: Ich hatte einen Hut für neun Mark fünfzig erstanden und die Bezahlung für kommenden Samstag (Taschengeldtag) versprochen – und vergessen. Eine Rechnung kam ins Haus. Mein Vater trug den Zettel mit spitzen Fingern in mein Zimmer und goss seinen biblischen Zorn über mich aus. Kein Zweifel: Seine zweite Tochter war eine jugendliche Kriminelle, eine Hochstaplerin, eine Verlorene. Seither brennt mir jede Rechnung unter den Fingern, bis ich sie bezahlt habe – überzeugt, dass mein Vater »oben« aufpasst. Meine Mutter war in puncto Geld nicht ganz so heikel, aber über ihre Einstellung zum Sex in allen Formen waren sie sich einig: Er wurde totgeschwiegen.

Dies entsprach zwar dem Zeitgeist – keine meiner Freundinnen wurde »aufgeklärt« –, aber im Haushalt eines Arztes hätte man eine klinisch-sachliche Haltung erwarten können. Mein Vater war aber geradezu prüde, was seine drei Töchter anbelangte, und meine Mutter ging sogar so weit, unsere wachsenden Busen in Büstenhalter zu verpacken, die wie ein Paket um uns geschnürt waren, um nur ja keine »Formen« zu zeigen. Ich musste meinen auch unterm Badeanzug tragen. »Ach, weißt du«, sagte meine Mutter, »das trägt sonst so auf!«

Wahrscheinlich nahmen meine Eltern an, dass wir irgendwann von irgendwem etwas erfahren und dann die richtigen Schlüsse ziehen würden. Ähnliches geschah dann auch. Ich erfuhr einiges und zog geradezu abenteuerliche Schlüsse. Vera, eine Freundin und zwei Jahre älter, berichtete, ihre Mutter hätte gesagt, dass »das« zwischen Mann und Frau »das Schönste auf der Welt« sei. Sehr erfreulich zu hören, aber was war »das«? Vera wusste nichts Näheres. Manchmal hatte ich Angst, dass ich überfahren werden könnte, bevor ich es erlebt hatte.

Im Allgemeinen waren mir meine Freundinnen voraus, was anatomische Kenntnisse betraf, weil sie alle Brüder hatten. Ich dagegen hatte meinen Vater nicht einmal im Morgenmantel gesehen. Vielleicht besaß er keinen, jedenfalls erschien er auch sonntags, wenn er nach Möglichkeit nicht operierte, nur vollständig und tadellos angezogen am Frühstückstisch. Ich wurde dann auch vor mir selbst so genierlich, dass ich griechischen Statuen ausschließlich ins Gesicht starrte.

Viele Jahre nach meines Vaters Tod erzählte mir meine Mutter – die inzwischen in der angelsächsischen Atmosphäre ihre Einstellung wesentlich geändert hatte –, dass ihre Lieblingsschwester Cilly eines Tages zu ihm gesagt hatte: »Fred – ich möchte dich etwas fragen, was mir niemand in Landshut beantworten kann. Aber ich denke, du als Mediziner wirst es wissen und mir erklären.«

Mein Vater war immer nur zu gern bereit, Unwissende medizinisch zu belehren. »Aber mit Vergnügen«, sagte er voll Interesse und Liebenswürdigkeit, denn diese Schwägerin mochte auch er besonders gern. Tante Cilly nahm einen Anlauf. »Fred – was machen eigentlich Homosexuelle miteinander?«

Mein Vater stand wortlos auf und ging aus dem Zimmer. Tante Cilly hat es nie erfahren.

Prusi

Als ich acht Jahre alt war, verliebte ich mich zum ersten Mal.

Das Objekt meiner Zuneigung war meine Lehrerin für deutsche Geschichte in der Waldschule. Das war eine ganz besondere Schule für damalige Zeiten, eine Art Internat – mit dem Unterschied, dass wir dort nicht schliefen, sondern abends um 6 Uhr nach Hause gingen –, besucht von ungefähr dreihundert Kindern, meistens Jungen. Eines der glücklichen Mädchen war ich.

Jeden Morgen formten die Schüler in Viererreihen am Stadtbahnhof Heerstraße eine lange Schlange und marschierten die zwölf Minuten durch den Kiefernwald zum Haupteingang. Einige kamen mit Fahrrädern. Darunter ich. Ich fuhr hinter der Schlange her oder mitten dazwischen und brachte die Reihen durcheinander, um so nah wie möglich am Gegenstand meiner Leidenschaft zu kleben, was ihr schon am frühen Morgen auf die Nerven ging.

Sie war eine große, dünne Frau und stammte aus einer preußischen Adelsfamilie, die während der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg alles verloren hatte. Sie war durchaus nicht hübsch, hatte ein ovales Gesicht und ihr glattes Haar streng nach hinten gebürstet, wo es im Nacken einen Knoten bildete. Direkt über der Stirn machte es eine kleine Welle, ihre einzige Konzession an die Mode. Als ich sie fünfundzwanzig Jahre später nach dem Krieg wiedersah, trug sie die Haare noch genauso. Auch die Welle fehlte nicht. Nur war sie jetzt grau statt braun. Sie hieß Elisabeth von Prusinowski, aber wir nannten sie kurz Prusi. Als ich mich in sie verliebte, war sie bereits ziemlich alt, mindestens achtundzwanzig. Sechs Jahre später, als ich die Schule verließ, war ich ganz entsetzt, als ich erfuhr, dass sie sich verlobt hatte. Sie hatte unserer Meinung nach mit vierunddreißig Jahren einen Fuß im Grab und daher kein Recht auf einen Verlobungsring am Finger.

Wir hatten noch eine Lehrerin, Fräulein Kaufmann, hübscher und jünger und lustiger, aber ich liebte Prusi, ihre gemessene, sanfte Zurückhaltung, die ruhige Stimme und ihr seltenes Lächeln.

Einige andere liebten sie auch, aber ich glaube, keiner machte dabei so viel durch wie ich. Noch vor meinem zehnten Geburtstag erlitt ich alle Folterqualen des unglücklichen Liebhabers.

Ich erinnere mich, wie ich sehnsüchtig und machtlos der Straßenbahn nachblickte, die sie davontrug, und zum lieben Gott betete, Er möge diese Straßenbahn oben schwimmen lassen, falls Er zufällig wieder eine Sintflut im Sinn haben sollte.

Prusi ist für meine lebenslange Leidenschaft für Geschichte verantwortlich, die aus der Zeit stammt, in der es Ehrensache für mich war, die Beste in der Klasse zu sein. Jedenfalls in ihrem Unterricht, Deutsch und Geschichte. Manchmal schaffte ich es auch. Allerdings nicht in den anderen Fächern. Denn da war ein Mädchen, Renate Papcke, die mich – außer im Zeichnen – in allem schlug. Sie war groß und hatte zwei makellose Zöpfe, eine Stupsnase und kühle, kritische Augen. Am meisten versetzte mich in Wut, dass sie auch im Sport die Beste war. Sie sprang höher und weiter als ich, lief schneller, schwamm schneller. Wenn es Zeugnisse gab, war sie unweigerlich die Beste der Klasse, und ich war unweigerlich die Zweitbeste. (Mit Ausnahme von einem einzigen, unvergesslichen Mal, als ihr ihr Fahrrad auf den Kopf fiel – während der Wintermonate hingen die Fahrräder unter der Decke – und sie monatelang wegen Gehirnerschütterung außer Gefecht setzte.)

Als ich im Jahre 1954 nach Deutschland zurückkehrte und meinen ersten deutschen Film drehte, mit den darauf folgenden Presseberichten über mein Leben, erhielt ich von vielen meiner früheren Klassenkameraden Briefe. Darunter war auch einer von Renate. Ich erkannte die Handschrift sofort. Sie brachte mir die Erinnerung an unzählige Male zurück, wenn die Lehrer mit unseren Französisch- oder Englisch- oder Mathematikarbeiten ins Klassenzimmer kamen und mein Adlerauge sofort obenauf – wie gewöhnlich – Renates Heft erspähte.

Ich öffnete neugierig ihren Brief. Wie war es wohl unserer Renate, unserem Spitzenmädchen, unserer Nummer eins, ergangen? Ihr Brief war kurz und sachlich, aber der Inhalt vollgepackt mit Drama: Sie war zweimal verheiratet gewesen, hatte beide Männer verloren, den einen im Krieg, den anderen nicht lange danach. Ihr zweiter Mann war ein Vetter eines der 20.-Juli-Verschwörer gegen Hitler gewesen. Nun trug sie den guten Namen Freifrau von Trott zu Solz und mühte sich, ihre drei Kinder zu ernähren. (Inzwischen ist sie Stadtverordnete im Parlament der Stadt Kassel.)

Renate war es, mit der ich eines Morgens in die Schule radelte, nicht ahnend, dass unser Gespräch hochinteressante Folgen haben sollte, nämlich meine »Aufklärung« im Alter von zwölf Jahren.

Prusi hatte mir die Aufgabe gestellt, einen Vortrag über Friedrich den Großen zu halten. Vorträge waren meine Leidenschaft. Ich drückte mich gerne gewählt aus und benutzte Fremdworte, wo ich nur konnte, um vor der Klasse Eindruck zu schinden. Manchmal gingen meine Anstrengungen daneben, wie zum Beispiel einmal in Prusis Deutschstunde, als ich erklärte, Goethes Schwiegervater sei an den Folgen seiner Syphilis zugrunde gegangen. Die ahnungslose Klasse schien beeindruckt, aber Prusi unterbrach mich sofort. »Wo hast du denn das her, Kind?«, fragte sie mit gerunzelter Stirn. »Davon habe ich noch nie gehört.«

»Bitte sehr«, erklärte ich beleidigt, »hier steht's doch!« Ich hielt eine populäre Goethe-Biografie in die Höhe und las: »Goethes Schwiegervater starb an den Folgen seiner Trunksucht.«

»Na und?«, sagte Prusi streng. »Wo steht das mit der Syphilis?«

»Aber das ist doch dasselbe«, belehrte ich sie. »Er trank, das heißt, er süffelte, der hatte also die Süffilis.«

Prusi lachte, bis ihr die Tränen kamen, die Klasse stimmte auf jeden Fall begeistert ein, und ich schämte mich noch in der Pause in meine Haferflockensuppe hinein.

Diesmal war also Friedrich der Große dran. In der Bibliothek meines Vaters gab es viele dicke Bücher über den König, darunter eines, das mir sofort ins Auge stach, weil auf dem Einband ein Hund abgebildet war. Das Buch hieß Tage des Königs und war von Bruno Frank. Es befasste sich nicht nur mit der wohlbekannten Leidenschaft des Königs für Hunde, sondern auch mit seiner Homosexualität.

Es war ein kurzes Buch. Ich las es schnell durch, und es gefiel mir sehr gut, besonders die Stellen über die Windhunde.

Aber da war ein Kapitel, und offenbar ein wichtiges, das ich überhaupt nicht verstand. Ich las es einmal, zweimal, aber ich wurde nicht klug daraus.

Das Einfachste wäre natürlich gewesen, meinen Vater zu fragen, aber Kinder tun selten das Einfachste. Stattdessen nahm ich das Buch mit in die Schule, und als ich am nächsten Morgen unterwegs Renate traf, erzählte ich ihr von meinem Problem. Wir radelten gerade durch unseren Wald. Neben dem Pfad gab es ein paar dicke, alte Kiefernwurzeln. Es war Ehrensache, dass man nicht auf dem Pfad, sondern zwischen den Wurzeln durchradelte. Die Reifen hatten nur haargenau in der Mitte Platz. Eine falsche Bewegung oder ein wackeliges Rad hatten auf der Stelle eine Katastrophe zur Folge. Man brauchte gute Augen und äußerste Konzentration, wenn man sich auf einer Strecke von dreißig Metern durch das Unterholz schlängelte.

Ich hielt mich dicht hinter Renates Rad und erzählte ihr von den Liebesproblemen Friedrichs des Großen. Denn meine Schwierigkeiten kamen von einem Kapitel mit der Überschrift »Die Narbe«, in dem Friedrich als alter Mann seinem Freund, dem Marschall Keith, gesteht, dass er als junger Mann »die Weiber unmäßig geliebt habe«. Natürlich sei er als Folge davon krank geworden und musste operiert werden – was ihn zu dem gemacht habe, was er sei.

»Nun sag du mir mal, wo sie ihn operiert haben!«, rief ich durch die Kiefern. »Am Herzen? Wie kann man Liebe operieren?«

Renate, ein Jahr älter und daher bereits dreizehn, konzentrierte sich gerade auf ihre tägliche Quote »Kiefernwurzeln« und hatte nicht viel zu bieten. »Warum lernst du die Stelle nicht auswendig?«, rief sie. »Dann kannst du nichts falsch machen.«

Das schien mir ein weiser Ratschlag, und so benutzte ich die kurze Pause vor der Geschichtsstunde, um mir die fragliche Passage ins Gedächtnis einzuprägen. Jetzt fühlte ich mich sicher und sah Prusis Eintritt in die Klasse in meinem üblichen Trancezustand entgegen.

»Nun, Lilli«, sagte sie, »du wolltest uns etwas über Friedrich den Großen erzählen.« Damit winkte sie mir, aufs Podium zu kommen und ihren Platz einzunehmen, während sie sich unten hinter mein Pult setzte, wie sie das bei solchen Gelegenheiten gern tat. So saß ich dann auf dem Lehrerstuhl und erzählte von Friedrich, während die Klasse schlief.

Der kritische Abschnitt kam, und ich rezitierte munter: »Als junger Mann hat Friedrich der Große die Weiber unmäßig geliebt. Wann immer ihm ihre Haut oder der Duft ihrer Haare zu nahe kam, geriet er völlig außer sich …« An dieser Stelle fiel mir auf, dass die schläfrige Klasse auf einmal hellwach war und dass speziell Prusi herumkramte. Sie hatte sich unter mein Pult gebeugt, um nachzusehen, ob ich irgendwelche Aufzeichnungen zurückgelassen hatte.

So fand sie das Buch. Ich beobachtete, wie sie es durchblätterte, konnte ihr Gesicht jedoch nicht sehen, weil sie es hartnäckig hinter dem Buch verbarg. Nun, egal – ich wusste, ich war auf der richtigen Fährte und machte mich weiter über meinen Friedrich her. Wie er operiert worden war. Und dann die abschließende, mysteriöse Zusammenfassung: »Und das machte ihn zu dem, was er war.«

Die Klasse starrte mich mit gespannter Aufmerksamkeit an. Einige kicherten nervös. Verwirrt sah ich Renate an, die mir ermunternd zunickte. Dramatisch und mit schöner Schlussgebärde wiederholte ich: »Und das machte ihn zu dem, was er war!« und kletterte vom Podium herab.

Auf halbem Wege begegnete ich Prusi, die mein Buch in der Hand hielt. Sie hatte eine recht gute Farbe in ihrem sonst so blassen Gesicht.

»Das war – äh – ein sehr interessanter Vortrag, Lilli«, sagte sie, »vielen Dank – aber sag uns doch einmal, was war Friedrich denn nun eigentlich – nach der Operation?«

Da lag der Hase im Pfeffer.

»Er war …«, stammelte ich, »er war – ein großer König!« Die Klasse kicherte wieder, und ich durfte mich hinsetzen. Keine weiteren Fragen mehr über die Operation. Aber in der Pause rief mich Prusi zu sich. Ich möge doch meiner Mutter ausrichten, sie solle am nächsten Besuchstag in die Schule kommen.

Bis zu dem Nachmittag, an dem meine Mutter zu Besuch kam, plagte ich mich mit Vermutungen und Sorgen. Gewöhnlich konnte ich ihr seltenes Erscheinen gar nicht erwarten, weil ich stolz auf sie war und sie gerne herumzeigte. Aber diesmal stand ich mit klopfendem Herzen hinter einem Baum, so nahe, wie ich mich an die beiden Frauen heranwagte. Prusi sprach, und meine Mutter hörte zu, Prusi sprach immer noch, und meine Mutter hörte immer noch zu, jetzt bereits mit offenem Mund – und dann brachen beide in Gelächter aus. Sie lachten und lachten, hielten sich aneinander fest, um nicht von der Bank zu fallen – und das Ergebnis dieses Nachmittags war, dass Prusi dazu ausersehen wurde, mich mit den elementarsten Tatsachen des Lebens vertraut zu machen.

Viele Jahre später saß ich bei einem Abendessen in Hollywood neben einem weißhaarigen, schönen alten Mann. »Mr. Bruno Frank« stand auf der Karte neben seiner Serviette. Er sah mich erstaunt an, als ich unsere Unterhaltung mit der Bemerkung eröffnete, er sei unmittelbar dafür verantwortlich, dass ich im Alter von zwölf Jahren aufgeklärt worden sei. Zum Beweis konnte ich ihm den Absatz zitieren: »Als junger Mann hat Friedrich der Große die Weiber unmäßig geliebt …«