5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

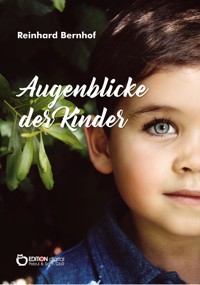

Nichts ist erfunden in diesem Buch. Alles, was der namenlose Junge in den 25 Geschichten erlebt, erfährt, erduldet, träumt, hat sich kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges und in den ersten Jahren danach so oder ganz ähnlich zugetragen. Der Autor war in jener Zeit ein Junge wie der, von dem er erzählt: ein Junge, dem der Krieg den Vater genommen hatte, ein Flüchtlingskind, das der Hunger von Brot und anderen herrlichen Dingen träumen ließ. Der Junge, der er einmal war, ihm wollte er keinen Namen geben. Namen sagen sowieso nichts aus über einen Jungen in jener Zeit. Auch war er sich, als er über einen dieser Jungen schrieb, nicht sicher, ob jener Junge wirklich er war. Denn zwischen heute und damals liegt eine große Zeitspanne. Vielleicht sind sie - der Junge von damals und der Mann, der aus ihm geworden ist - inzwischen auch zwei völlig fremde Menschen geworden. Doch während der Autor in seiner Erinnerung an ihm gearbeitet hat, um festzustellen, wer er einmal war, was sonst niemand über ihn erfahren hätte, über sein ihm heute so fernes Land des Krieges, schrieben sich diese kleinen Geschichten, die jeder lesen kann, jedes Kind und jeder Erwachsene.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 83

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Impressum

Reinhard Bernhof

Die Ameisenstraße

ISBN 978-3-96521-956-4 (E-Book)

Das Buch erschien erstmals 1988 im VEB Postreiter-Verlag Halle.

© 2023 EDITION digitalPekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

Für Leser von 12 Jahren an.

In Erinnerung an Tim

Für Inka und Benjamin

Woher stamme ich?

Ich stamme aus meiner Kindheit wie aus einem Land.

Antoine de Saint-Exupery

Zum Geleit

Beim Wort Geschichte denke ich zuallererst an das Unterrichtsfach, an das peinliche Abfragen von Jahreszahlen und an die bebilderten Geschichtsbücher, die ich verunzierte, indem ich den großen geschichtlichen Persönlichkeiten Bärte anmalte oder grässliche Brillen und Perücken aufsetzte, sofern sie derlei nicht ohnehin trugen. Ich war kein sehr aufmerksamer Schüler in Geschichte. Die in Bildern fortlebenden historischen Figuren waren, bis auf wenige Ausnahmen, alle schon tot. Ich aber lebte und hatte nicht das Gefühl, dass ich ihnen zu Dank oder größerer Aufmerksamkeit verpflichtet gewesen wäre.

Mein kleines, aber immerhin einziges Leben wusste ich nicht recht unterzubringen in den großen geschichtlichen Ereignissen, in den Zeitaltern der Kriege, Reformationen, Revolutionen, Gegenrevolutionen, Friedensschlüsse, Umsturz- und Aufbauperioden.

Mir ging es wie dem Dichter dieses sonderbar friedsüchtigen Buches: Die Welt, in die wir hineingeboren wurden, war eine Kriegs- und Nachkriegswelt. Unheimlich gefährlich, wüst und zerstört.

Von den Menschen, die um uns lebten, sagte und hörte man oft: sie hätten überlebt.

Das Wort vom Überleben war ein verräterisches Wort, es verriet den Krieg als ein persönliches Unglück, als eine wirkliche Katastrophe für den einzelnen. Das zu erfahren, war sehr wichtig. Denn die im Krieg getöteten älteren Brüder, Väter und Onkel waren zu großen Teilen belogen worden über Natur und Charakter des Krieges. Im Geschichtsunterricht hatten sie einst gelernt, dass der Krieg der Vater aller Dinge sei, dass er die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln bedeute, dass es tugendhaft und ehrenvoll wäre, für das Vaterland zu sterben.

Gewiss hatten das längst nicht alle geglaubt, sie waren ja nicht dümmer als du und ich. Aber etwas hatten die meisten von ihnen doch geglaubt. Zum Beispiel dies: dass alles nicht so schlimm werden würde, dass nicht alle Soldaten, die in einen Krieg ziehen, mit dem Leben dafür bezahlen müssten, dass der Krieg nicht lange dauern könnte, dass die eigene Armee und ihre Heerführer allen anderen Armeen und Heerführern überlegen sein würden …

Mit solchen uralten Vorstellungen und Meinungen starben viele, ehe sie überhaupt dazu kamen, richtig zu lieben und zu leben. Viele waren aus dem Alter kriegspielender, mit Kriegsspielzeug hantierender Jungen heraus in die Uniformen gesteckt und an Kordelschnüren durch den Dreck des Krieges geschleift worden. Der Mensch, dem dies geschah, begriff über Nacht, wie sehr er sich durch sein Spielzeug hinters Licht hatte führen lassen. Im Spiel konnte man die Soldaten, die unter einem Bombardement aus der Spielzeugkanone umgefallen waren, einfach wieder aufstellen. Doch das Wort vom Fallen bekam in der Wirklichkeit des Krieges einen ganz anderen, einen schlimm endgültigen Sinn. Es machte aus Kindern Halbwaisen und aus jungen Frauen Witwen.

Der Dichter dieses Buches singt in vielen seiner Geschichten ein deutliches Lied davon. Ein deutliches und sehr leises Lied, so dass man die Ohren spitzen muss, um seinen Inhalt nicht zu überhören. Aber vermutlich geht es dir wie mir: Alles, was ich mit gespitzten Ohren und flinken Augen in mich aufnehme, geht tiefer und dauerhafter in mich ein, als das, was mir in die Ohren geschrien und hundertmal vor Augen geführt wird.

Der Junge, von dem in diesem Buch immer wieder die Rede ist, wird nicht beim Namen genannt. Das ist mir merkwürdig, des Merkens wert. Denn mir scheint, dass der Dichter vieles haargenauso erlebt hat wie der Junge, von dessen Abenteuern – das heißt: wundersamen Begebenheiten – er erzählt. Warum hat ihm der Dichter nicht seinen eigenen Namen gegeben, will ich fragen. Doch da antwortet es in meinem Hinterkopf, dass das gar nicht geht und dass es vielleicht gar nicht gut und hilfreich wäre. Denn es ist und bleibt immer ein großer Unterschied zwischen dem, was ich erlebe und dem, was ich darüber zu sagen oder zu schreiben imstande bin.

Während ich etwas Wichtiges erlebe, kann ich es nicht zugleich in Wörter fassen. Wenn ich es aber endlich kann, ist das Erlebte Vergangenheit. Ich sehe es aus dem Abstand von Stunden, Tagen, Wochen, Monaten. Erfahrungen, die ich unterdes gemacht habe, beschweren mein Gedächtnis. Und ich selbst bin nicht mehr ganz derselbe, weil ich mich wie jeder Mensch nahezu unmerklich lebenslang verändere.

Jeder Mensch und erst recht jeder wirkliche Dichter tut gut daran, nie zu vergessen, dass er rasch, oft viel zu rasch vergisst. Das Bild, das ich von dem Jungen, der ich war, in mir aufbewahre, ist mir bestenfalls ähnlich. Es ist nur ein Bild und insofern im Guten wie im Bösen um vieles ärmer als ich damals wohl tatsächlich war. Keiner weiß das besser als der Dichter dieses Buches. Er weiß, dass jeder Mensch weniger von sich weiß, als er denkt und ahnt. Und er schaut auf sich selbst mit jener achtsamen Neugier zurück, mit der jeder freundliche Mensch einem anderen, ihm noch wenig bekannten Menschen entgegensieht. Einzig und allein so vermag er vielleicht etwas von dem wiederzuentdecken, was früher für ihn das Wichtigste auf der Welt war. Und das Schrecklichste. Und das Schönste.

Die Kraftanstrengung solch achtsamen Rückblicks heißt Erinnern. Eine Schwerarbeit, die – wie das Wort schon verrät – etwas mit unserem Inneren zu tun hat, das wir kluger- und dummerweise gern verborgen halten. Erinnern ist Seelenarbeit, die Nachdenklichkeit und Stille verlangt: eine große Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber.

Das hat nichts mit einem Sich-zu-wichtig-Nehmen zu tun. Im Gegenteil: Es ist ein Sich-wichtig-Nehmen.

Wenn wir Menschen in unserem eigentlich großen Widerwillen gegen Kriege und alleszerstörende Waffen, gegen Munitionshersteller und Hassredner unentwegt etwas lernen und erinnern müssen, dann vor allem das eine: uns selbst und unser einziges Leben so wichtig zu nehmen, dass du und ich nichts, aber auch gar nichts mit uns geschehen lassen, was uns und unseren Kindern, unseren Geschwistern und Eltern das Leben verkürzt oder kaputtmacht. Wer sich und sein Leben derart wichtig nimmt, wird sich erinnern, dass zwischen Kaputtgemachtwerden und Kaputtmachen letztlich kein Unterschied bleibt.

„Plötzlich drückte er“, heißt es von dem Jungen in diesem Buch, „alle Ameisen, die kamen, tief in den Sand. ‚Erlöst‘, dachte er. ‚Erlöst sind sie von ihrer schweren Arbeit. Und wenn ich tot wäre, die Schule hätte ein Ende – und es gäb keinen Lehrer Sagebiehl mehr. Er wäre genauso tot …‘“

Sätze wie diese haben mir das Blut ins Gesicht getrieben und mir den Atem verschlagen. Ich selbst erkannte mich in dem Jungen wieder, der doch keinen Namen hat, aber ein Herz, das Besseres zu trachten vermag, und einen Kopf, der Klügeres fühlen kann.

Jürgen Rennert

Die Ameisenstraße

Lehrer Sagebiehl war klein, korpulent und sehr belesen. Er hatte immer einen zementfarbenen Anzug an, der stets wie frisch gebügelt aussah, und an dem nicht der kleinste Fleck zu sehen war.

Seine Wohnung befand sich im obersten Stockwerk der Schule. Deswegen lief der Junge selten an dem rotgeklinkerten Bau vorbei, aus Angst, gerufen zu werden. Denn wer nach dem Unterricht zufällig an der Schule vorbeiging, der konnte damit rechnen, dass Herr Sagebiehl blitzartig aus dem Fenster sah und einen aufforderte, vom Schulhof Papierschnipsel aufzulesen.

Ein Dicker, der im Unterricht hinter dem Jungen saß, musste des Öfteren nach vorn kommen, weil er ständig schwatzte.

„Hände auf“, rief Herr Sagebiehl, sein Gesicht jedes Mal eine Flamme, nahm den Zeigestock aus Bambus und ließ ihn kurz durch die Luft sausen. Oder er machte es mit einem Lineal, das er wie ein Schwert schwang.

Manchmal musste sich ein Schüler mit dem Gesicht zur Wand stellen und die Hände hochhalten, so lange, bis er anfing zu weinen.

Einmal, es war in der ersten Schulstunde, wurde der Junge von dem Dicken in den Rücken gepufft und gefragt, ob er nachmittags mit zum Baden ginge. Er nickte und erwiderte etwas.

„Beide vorkommen!“, rief Herr Sagebiehl.

Ohne dass er sie dazu aufgefordert hatte, hielten sie die Hände auf. Zuerst kam der Junge dran, zuckend ging er in die Knie, danach der Dicke, der ebenfalls in die Knie ging und sich dabei zur Klasse umdrehte und ihr zuzwinkerte, als hätte er nichts gespürt; hinterher aber stürzten ihm doch die Tränen. Die fremden Tränen taten dem Jungen mehr weh als seine angeschwollenen, tintenfleckigen Finger. Er zitterte und konnte nicht mehr richtig schreiben, er hatte plötzlich eine breite, schmierige Schrift, und bei jedem Buchstaben bog sich der Federspalt auseinander.

In der Pause verließ der Junge den Schulhof, egal, was passieren würde. Sonne schien, und es war warm. Immer dem holprigen Kopfsteinpflaster der Straße entlang, die sich zum Dorf hinausschlängelte. Hinter der Bachbrücke bog er in einen breiten Feldweg ein, durch den eine ausgetrocknete Wagenspur führte und der rechts und links von gelbem Roggen gesäumt war. Mohnblumen, die da und dort im Urwald der Halme leuchteten, köpfte er, auch eine blaue Kornblume. „Nur weg von der Schule“, dachte er, „wo es keinen Lehrer Sagebiehl mehr gab.“

Über seine angeschwollenen Finger krabbelte ein Marienkäfer, als wollte er ihn trösten. Der Junge warf ihn in die Luft, und er begann zu fliegen. Eine Wiese breitete sich aus. Fliegen summten, Hummeln brummten wie kleine Kriegsflugzeuge, aber landeten friedlich auf lilafarbenen Kleebällen. Nach Schmetterlingen schnappte er, sie waren schneller – und ein bunter Admiralsfalter schaukelte auf einem langen Grashalm. Heuschrecken hüpften vor ihm her oder sprangen ihn an. Er wusste nicht mehr, wohin er wollte. „Nur weg vom Dorf“, dachte er. „Nur weg von der Schule, wo es keinen Lehrer Sagebiehl mehr gab.“

Am Ende der Wiese, getrennt von einem Sandweg, begann ein Kiefernwald. Dort setzte er sich auf einen von Gras umbüschelten Baumstumpf; nie war ihm Gras so grün vorgekommen, Ohrenkäfer, sperrende Greifzangen am Kopf, sonnten sich, Ameisen liefen, eine nach der anderen. Eine Ameisenstraße! Mit aller Kraft machte sich eine Arbeiterin an einem toten Käfer zu schaffen. „Dumm ist sie“, dachte der Junge, „sie hätte doch längst merken müssen, dass sie ihn nicht wegschleppen kann. Aber nein, sie versucht es immer wieder“. – Die Ameise hatte sich Hilfe geholt. Zu fünft transportierten sie den Käfer fort.

Der Junge nahm ein Brot aus dem Schulranzen, es war mit Margarine beschmiert und mit Zucker bestreut, biss hinein und warf den Rest in die hinterm Baumstumpf aufgehügelte Ameisenburg. Eine Weile wartete er, was mit dem Brot geschehen würde. Als es dann vor Ameisen ganz schwarz war, blickte er wieder zum Weg, um zu beobachten, ob sie noch an derselben Stelle entlangliefen. Manche Ameisen trugen ein Ei oder irgendetwas anderes.