27,20 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der Nachfolgeband des Bestsellers ‹Der Wunsch der Löwin zu fliegen› ist eine literarische Reportage, die Madame de Meuron im Spiegel ihres Umfelds zeigt. Elisabeth de Meuron-von Tscharner hat viele Menschen in ihrer Umgebung geprägt. Eine Spurensuche, Begegnungen mit Zeitzeugen und deren Nachkommen sowie bislang unveröffentlichte Briefe bringen Madame de Meuron den Lesenden näher. Die privaten Einblicke ihrer Entourage weisen in das Innerste der Grande Dame, machen sie lebendig und fassbar.Die Recherchen führen durch städtische und ländliche Milieus zu bemerkenswerten Persönlichkeiten. Die beständige Angst der Pächter, die Gutsherrin könne den Vertrag aufkündigen, wird im Gespräch am Küchentisch zum Greifen nahe. Der Komponist verbeugt sich gerührt nach der Uraufführung des Stücks ‹Der Unfall›, das er zusammen mit Mani Matter im kleinen Häuschen von Madame de Meuron geschrieben hatte und erst jetzt spielen konnte. Eine Künstlerin erfährt als einzige, dass die junge Elisabeth nicht unter ihrem Vater, sondern unter ihrer Mutter gelitten hat – und weshalb Madame de Meuron dieses Geheimnis ihr Leben lang hütete. Diese und viele weitere Begebenheiten zeichnen ein differenziertes Persönlichkeitsbild und beleuchten die Legenden, welche die als berühmt-berüchtigtes Original wahrgenommene Bernerin zeitlebens umrankten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Impressum

Titel

Widmung

«Wir dachten, wir hätten noch Zeit»

(Barbara Hegner)

Der Triangel

Bern

Rümligen

Amsoldingen

Grittli ist alles

Maria, die Pächtersfrau

(Familie Gfeller)

Der Welsche

Die Angst regiert

Die alte Geiss

Gebrüder Gfeller

Ausgeträumt

Der Dorfkönig

(Familie Hirschi)

Der Streit

Baden und Fischen

Das Dorf ist Madame

Viel zu viel

«Freudheim»

«Salue tout le monde»

Schlimmer Grimmer – das Herz touchiert

(Walter Grimmer, Thomas Moll)

Peter Heering, Liqueur de cerises

Sutil und Laar, ein sonderbares Freundespaar – oder: Zwischen Gefühlswelt und Mythologie – oder: Der Unfall

(Jürg Wyttenbach, Mani Matter)

Das Leiden der Mütter

(Mary Lienhard, Ingrid Tschudi, Hans Gurtner)

Der einsame Tod

«Guten Tag Lisla»

«Merci, Mano!»

Der unerwartete Tod

«Gottes Wille ist der Titel, Schicksal aber die Wahrheit»

(Familie Kuske)

Die herrliche Weggenossin

Bekanntschaft

Familie

Freundinnen

Jugendfreundinnen

Frauenfreundschaften

Verlorenheit

Kreise schliessen

(Marie Ramseyer-Messerli, Walter Schneiter)

Die kleine Marie

Walter, der Knecht

Das Geschenk der Mutter

«Es gibt nur einen Bienz, den Otto Bienz»

(Familie Bienz, Barbara Staub)

Die Ermunterung, anders zu sein

Concours

Das warme Bad mit Ines Meier

Der Blick ins moderne Leben

Hörrohr statt Lippenlesen

Das Spiel mit der Zeit

Kiesewetter

(Martin Kiesewetter)

Corona

Kriegszeit und Politik

Zürich ist schlimmer als Patagonien

Das letzte Wort

(Familie Steiner)

Die Schwärmerin

Der Tod

Der kleine Kerzenstock

(Kurt Aeschimann)

Backcover

Über die Autorin

Karoline Arn

Die Entourage von Elisabeth de Meuron-von Tscharner

Autorin und Verlag danken für die Unterstützung:

Gemeinde Amsoldigen

Verein «buchsi kultur»

Caisse de famille Meuron

Dank des Berner Schreibstipendiums wurde dieses Buch ermöglicht. Merci!

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 – 2024 unterstützt.

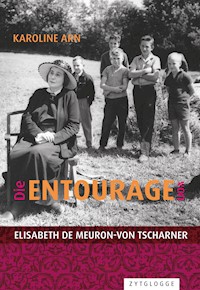

© 2021 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas GierlCoverfoto: Hans Steiner, © Musée de l’Elysée, Lausanne – Fonds Hans SteinerUmschlaggestaltung: Kathrin StrohschniedereBook-Produktion: 3w+p, Rimpar

ISBN ePub: 978-3-7296-2336-1ISBN mobi: 978-3-7296-2337-8

www.zytglogge.ch

Karoline Arn

Die Entourage vonElisabeth de Meuron-von Tscharner

Für Louise und Basile

«Wir dachten, wir hätten noch Zeit»

(Barbara Hegner)

November 2018

Ich suche dunkle Kleider hervor, was im Spätherbst nicht schwierig ist. Braune Wollhose, dunkle Bluse und Jackett, darüber einen blauen Wintermantel und warme schwarze Lederbottinen. Die Kleider sind das Einfachste, das Äusserliche. Was trage ich innen? Welche Gefühle und Gedanken sind meine Begleiterinnen? Bunte, kräftige und vage Erinnerungen steigen in mir auf, ich brauche auch eine innere Hülle, die sie bändigt und meine Haltung formt. Ich hatte nur wenig Zeit, mich vorzubereiten. Anfang der Woche kam ein Anruf mit der Nachricht, Barbara Hegner sei gestorben, die Enkelin von Madame de Meuron. Am Freitag findet die Beerdigung statt. Doch mehr Zeit zur Vorbereitung hätte ich mit alltäglichen Details ausgefüllt, und der Termin wäre genauso schnell herangerückt.

Ich spüre diesen Widerstand, den dunklen und konturenlosen Nebel genauer zu erforschen, der aufsteigt und auf mich zukommt. Diffuse Ängste bilden banalste Fragen im Kopf: Wen werde ich zuerst treffen, wo werde ich sitzen? Was soll ich sagen? Welcher Schmerz steht in den Gesichtern der anderen? Welcher Schmerz trifft mich? Alles Fragen, die eine Antwort finden werden. Was mich jedoch ebenso beschäftigt, ist die Frage nach meinem Platz in der Gesellschaft, die Frage nach meiner Rolle. Denn vieles hat sich verändert, seit mein Mann und ich uns getrennt haben.

Die Angst, die mich begleitet, ist eine alte Bekannte. Sie wurde vom Glauben genährt, dass alles gelingen kann, wenn ich mich mit aller Kraft – und vielleicht noch etwas darüber hinaus – dafür einsetze. Ich erinnere mich, wie ich als Kind jeden Tag Pferde reiten durfte, da ich keine Möglichkeit ausliess, bei Tagesanbruch im Stall zu stehen, zu misten und tränken. Das wurde gelobt, das wurde belohnt. Ich spürte: Ich war stark und konnte durchhalten. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, einmal einen Tag auszusetzen, selbst wenn ich krank war. Trotzdem war es ein erlösendes Gefühl, nach der Schule im warmen Bett ein Buch zu lesen, statt drei Stunden bei Wind und Wetter durch die Nacht zu traben.

Hartnäckig hält sich dieses Schuldgefühl, wenn etwas anders läuft als gewünscht: Habe ich nicht das Möglichste getan? Eine Stimme fragt nach, was ich falsch gemacht habe, was ich besser hätte machen können. An eine Beerdigung zu fahren scheint auch eine Reise zu sich selbst zu sein. Radiohören lenkt ab und lässt mich wieder an der Oberfläche navigieren.

Das Dorf Amsoldingen liegt oberhalb von Thun am Fuss des Stockhorns. Von Weitem leuchten die gelben Westen der Verkehrslotsen. Es ist wohl die Aufgabe der Feuerwehr, die zahlreichen Gäste auf den Parkplatz zu weisen. Ich bin früh, erst wenige Autos parken hinter der Mehrzweckhalle. Es nieselt, ich spanne den schützenden Regenschirm auf, um zur Kirche zu gehen. Auf dem Weg suche ich bekannte Gesichter, denn die Einladung zur Beerdigung habe ich meinen Schwiegereltern mitgeteilt, diese haben sie den nahen Verwandten weitergeleitet.

Schweigend ziehen Menschen über den knirschenden Kies an mir vorbei. Da meine Schwiegereltern immer zu früh sind, betrete ich die Kirche in der Vermutung, dass sie vor mir angekommen sind. Draussen ist das Licht durch Regen und Wolken fahl, drinnen ist es noch düsterer. Ausser einem Meer schemenhafter Gestalten erkenne ich zuerst gar nichts. Bis sich in den hinteren Reihen eine Hand winkend erhebt. Auf einer Bank sehe ich den für mich reservierten Platz. Ich nicke meinen Schwiegereltern zum Gruss zu und setze mich dankbar neben sie auf das dunkle Holz.

Alle Kirchenbänke sind nun besetzt, es ist still. Nur die Mäntel schleifen leise auf den Bänken, wenn jemand zur Seite rutscht; Begrüssungen werden gemurmelt und Schuhe scharren auf dem Boden. Mein Blick schweift an den weissen Mauern entlang zu den Säulen der romanischen Basilika mit den sichtbaren eingemauerten Steinquadern, die an ein Gewölbe erinnern. Ich hebe den Kopf, blicke hinauf zur dunklen Holzdecke – sie ist ebenmässig und erhaben. Die eingelassenen kleinen Fenster aus hellem Glas leuchten. Die Architektur vermittelt weder die Strenge reformierter Kirchen noch die Wohligkeit prunkvoller, goldgeschmückter katholischer Bauten. Hier wirkt die Zeit; die tausend Jahre, in denen diese Kirche alle Epochen und Geisteshaltungen durchlebt hat, prägen den Raum.

Im Zeitraffer sammeln sich in diesem Moment Gedanken und Gefühle der einzelnen Besucherinnen und Besucher. Die dicken Kirchenmauern vereinen diese so unterschiedlichen Personen, behüten diese besondere Stimmung. Ich freue mich, vertraute Menschen neben mir zu wissen, die diesen aufwühlenden Moment des Abschieds teilen.

Dieser Ort löst Erinnerungen aus: an eine Lesung mit Harmonium-Begleitung, an Erzähltes und Beschriebenes. Ich trauere um die Verstorbene, die Begegnungen und Gespräche mit ihr werden mir fehlen. Die Arbeit an der Biografie von Elisabeth de Meuron-von Tscharner war ein Teil meines Lebens geworden. Mit all den Briefen, die ich gelesen hatte, mit all den Gesprächen, den neuen Bekanntschaften. Bei jeder biografischen Arbeit werde ich zu einer Mitwisserin, gleichzeitig auch zu einer Beobachterin der Familie. Meine Kenntnisse sind rasch umfassender als diejenigen der einzelnen Familienmitglieder selbst, da diese immer nur einen Teil des Ganzen darstellen, eine verinnerlichte Perspektive einnehmen und sich ein eigenes Bild machen, ohne auf andere Aspekte angewiesen zu sein. Warum auch sollten sie sich um eine Übersicht bemühen und Vollständigkeit anstreben? Mein Aussenblick ist breiter, offener, aber auch distanzierter. Somit habe ich zwar einen Wissensvorsprung, ohne aber die Geschichten selbst erlebt zu haben – die inneren Welten der Menschen muss ich mit Hilfe meiner Fantasie erschaffen. Ich frage mich, ob ich auch das Vorleben meiner Herkunftsfamilie aufarbeiten könnte. Wohl nicht, zumindest nicht auf dieselbe Weise. Denn meine Sichtweise, meine Erlebnisse, meine Meinung würden vielen Entdeckungen im Wege stehen, würden meine Fragen einfärben und zensieren und meine Neugierde wäre beeinflusst. Mein Hintergrund fliesst bei jeder biografischen Arbeit ein. Aber bei der eigenen Familie wäre es noch ausgeprägter und weniger reflektierbar.

Bei meiner Biografie über Elisabeth de Meuron verschwammen die Grenzen zwischen Aussen- und Innensicht, da ich durch meine Heirat faktisch auch ein Teil der Familie de Meuron geworden war. Doch teilte ich nur ein Bruchstück dieses Weges. Ich kannte weder Elisabeth de Meuron persönlich, noch war ich ein Teil der Familiengeschichte. Aber mir eröffneten sich Möglichkeiten, mit nahen Verwandten über sie zu sprechen. Damit erhielt ich Einblick in dieses konfliktbeladene Leben. Ich erfuhr vom schwierigen Charakter, spürte das Unverständnis und erahnte die Wunden, die Elisabeth de Meuron hinterlassen hatte. Als Familienmitglied stellte sich die Frage der Loyalität: Was darf ich schreiben, wer möchte was lesen? Dieser Herausforderung stellte ich mich, indem ich nichts verschwieg, aber allem und allen mit Respekt begegnete. Ich versuchte zu verstehen und nicht zu werten.

Nun ist die Situation eine neue: Mit der Trennung veränderte sich die Beziehung zur Familie de Meuron. Ich sitze an der Beerdigung im Familienverbund, obgleich ein Teil des gemeinsamen Wegs beendet ist. Es bleibt die Verbindung der erlebten Zeit, auch der intensiven Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte. Eine Trauer über das Verlorene steigt in mir auf. Der Herzlichkeit ist die Selbstverständlichkeit abhandengekommen, ich fühle mich gleichzeitig heimisch und fremd – die Vertrautheit bleibt.

Die Verbindung zur Geschichte von Elisabeth de Meuron scheint mir unverändert. Vielleicht deshalb, weil sie ausser dem Namen dieser Neuenburger Familie, den sie auch in Bern bekannt gemacht hatte, wenig mit der Familie verband. Elisabeth heiratete Fritz aus Not oder Verzweiflung. Nach der unglücklichen Ehe und der Scheidung besuchte Elisabeth als Taufpatin eines Neffen von Fritz die Familie in Gerzensee zwar regelmässig einmal im Jahr, ihren Berner Verwandten stand sie jedoch näher als den Neuenburgern.

Im hellen Chor sitzt die Musikgesellschaft, ihre Instrumente liegen wie schlafende Kinder auf dem Schoss der Bläser und Streicher. Blicke gehen hin und her. Jetzt läuten die Glocken, zu laut und zu spät – alle Trauergäste haben längst Platz genommen, einzelne Nachzügler suchen nach Lücken in den Bänken.

Madame de Meurons Enkelin, Barbara Hegner, haderte mit dem Alter und seinen Gebrechen, erwähnte in unseren Gesprächen oft die Sterbeorganisation Exit. Falls sie einmal dement würde, wolle sie ihr Leben selbst beenden. Dies betonte sie mit Nachdruck. Ich verstand es nicht, versicherte ihr, ich wäre froh, wenn ich ein Gedächtnis wie sie hätte. Denn ich staunte, als sie das Manuskript der Biografie ihrer Grossmutter Elisabeth de Meuron innert weniger Stunden gelesen, Anmerkungen platziert und fehlerhafte Daten oder Details korrigiert hatte. Zwei Tage, nachdem ich ihr den ganzen Text im Frühling 2014 zugeschickt hatte, lag er wieder bei mir im Briefkasten. Die Post wird in Amsoldingen gegen Mittag ins Schloss gebracht, bis um 17 Uhr musste sie den Umschlag also wieder am Schalter aufgegeben haben. Das hätte ausser der damals 81-jährigen Barbara Hegner niemand geschafft.

Sicher wollte sie dieses Resümee des Lebens ihrer Grossmutter möglichst schnell erledigen; dieses Leben als Konzentrat, als hochprozentig Gebranntes noch einmal zu schmecken. Es wühlte die schillernden Sedimente der Erinnerungen auf, die sich endlich gesetzt hatten. Ihre verletzliche und verletzende Grossmutter, die brüskierend und eigensinnig durchs Leben gegangen war – und von sich gestossen hatte, was sie am meisten liebte: ihren Sohn, ihre Tochter. Mit der Enkelin war sie verbunden geblieben. Nach Elisabeths Tod wollte Barbara ihre Grossmutter weder ehren noch richten. Sie sollte in den Erinnerungen ruhen, sich aber nicht mehr einmischen.

Barbara Hegner hatte dennoch zu unseren Treffen eingewilligt, um die offenen Fragen zu klären, die ich zu den unzähligen Briefen ihrer Grossmutter hatte. Briefe, oft fragmentarisch, hastig in schlaflosen Nächten notiert, so wie wir heute E-Mails, Textnachrichten oder Social-Media-Beiträge verfassen. Die Empfängerinnen und Empfänger verbrannten die Post nicht, obgleich es so von Madame de Meuron angeordnet war, sondern bewahrten die Briefe und Karten sorgfältig auf. Barbara Hegner kannte den Bekanntenkreis ihrer Grossmutter, auch wenn einzelne Personen in den Briefen nur flüchtig erwähnt wurden. Sie stellte die Ereignisse in einen Zusammenhang und rekonstruierte den Hergang. Sie zeigte auf, wie es gewesen war. Nicht immer aber wusste sie, warum.

Die Offenheit von Barbara Hegner verdankte ich wohl auch dem Namen unserer Tochter: Als ich Unterlagen zu Elisabeth de Meuron studierte, lag zwischen den Briefen eine Todesanzeige von Louise de Meuron. Da erst realisierte ich, dass die Tochter von Madame de Meuron denselben Namen trug. Eine Todesanzeige mit dem Namen der eigenen Tochter zu lesen, war ein beklemmendes Gefühl. Also sei es wichtig, dass ich etwas über ihre Mutter und ihre Grossmutter erfahre, meinte Barbara Hegner. Den Namen hatten wir aus anderen Gründen gewählt, doch er schuf er die Verbindung zu Barbara Hegner.

Warum sie ausgerechnet mir Rede und Antwort gestanden habe? Das fragten einige Bekannte Barbara Hegner erstaunt. Meine Lizentiatsarbeit zum Einfluss der Bernburger in der Stadt Bern war noch nicht überall vergessen, auch wenn sie Jahrzehnte zurücklag. Zu beschönigen brauche niemand, entgegnete Barbara Hegner auf diese Frage. Deswegen sei ich keine schlechte Wahl. Ein kritischer Blick schade nie. Nach mehreren Jahren Arbeit und vielen Besuchen im Schloss Amsoldingen bemerkte Barbara Hegner, als sie das frisch gedruckte Buch schliesslich in den Händen hielt: «Jetzt habe ich meine Grossmutter sogar etwas lieb bekommen.»

Für weitere Gespräche ist es nun zu spät. «Wir dachten, wir hätten noch Zeit», steht über der Todesanzeige von Barbara Hegner. Viele erschraken über den plötzlichen Tod, auch viele, die Barbara Hegner nahegestanden hatten. Dabei hatte sie nie etwas nur so dahingesagt. Die frühere Ärztin und Witwe des vor Jahren verstorbenen Diplomaten Anton Hegner, die in den verschiedensten Ländern der Welt zu Hause gewesen war, hatte keine Zeit für leere Worte. So ging sie, als ihr Gehirn nicht mehr leistete, was sie von ihm erwartete. Hatte die Trauerfeier noch minutiös vorbereitet, aufgeschrieben, was sie noch sagen wollte. «Im Jassen hat sie immer noch alle geschlagen», beginnt die Pfarrerin den Trauergottesdienst.

Neben dem Kirchenschiff, keine hundert Meter entfernt, war Barbara Hegner am 27. August 1933 zur Welt gekommen, am Tag, als ihre Grossmutter ihren 51. Geburtstag mit einem grossen Fest im Park des 1000-jährigen Chorherrenstifts und heutigen Schlosses Amsoldingen feierte. Im gotischen Taufstein mit den geheimnisvollen Tiermedaillons wurde Barbara vor 85 Jahren getauft. Heute stehen dort ihre Trauerkränze.

Noch wenige Tage vor ihrem Tod war Barbara Hegner am Sonntag zur Predigt gegangen, hatte einige Worte mit dem Pfarrer gewechselt. So wie immer. So wie fast immer. Denn um diese Jahreszeit ging Barbara Hegner sonst nie in Amsoldingen in die Kirche, im Winter lebte sie in den Bergen. Heuer war sie jedoch nicht nach Klosters gereist, sie hatte eine andere Reise gewählt.

Sie lässt sich entschuldigen. Für ihre oft gereizte Art, für ihre Forschheit, bei allen, die sie verletzt hat. Sie bittet um Verständnis und um Verzeihung. Viele lebten ein erfülltes Leben, sie aber habe ein überfülltes gehabt, lässt sie die Pfarrerin mitteilen. Von allem zu viel. Von meiner Seite gibt es Barbara Hegner nichts zu verzeihen. Im Gegenteil. Ich kann mich nur bedanken und bedaure, in Gesprächen keine weiteren gemeinsamen Zeitreisen mehr mit ihr antreten zu können.

Die Musikgesellschaft Amsoldingen spielt den Berner Marsch. Wie oft hat sie diesen auch für Madame de Meuron gespielt? Der Verein war zehn Jahre vor Elisabeth de Meurons Geburt im «Kreuz» von Amsoldingen gegründet worden. Ab und zu veranstaltete die Musikgesellschaft auch Konzerte im Schlossgarten. Nun spielt sie zum Abschluss einen fröhlichen Gospel, exakt so, wie es sich die Verstorbene gewünscht hat. Es passt alles zu Barbar Hegner: korrekt, präzise und durchdacht, eigenständig, humorvoll, frei und stimmig.

Es braucht viel Kraft, seine Meinung zu sagen und dafür einzustehen, Barbara Hegner hatte sich darin nie beirren lassen. Noch mehr Energie braucht es aber, sich als Partnerin eines Diplomaten an die Gepflogenheiten der Protokolle zu halten. Irgendwann war ihr das Diplomatenleben zu anstrengend geworden. Sie kehrte 1980, einige Jahre vor ihrem Ehemann, nach Amsoldingen zurück und wurde in Bern eine der ersten Ärztinnen, die auch chinesische Medizin und Homöopathie praktizierte.

Die Trauergäste verlassen die Kirche und kondolieren den Töchtern und dem Sohn, den Enkelinnen und Enkeln, den Nichten, die in einer Reihe vor der Tür stehen. Die Angehörigen bitten zu einem Umtrunk im Schloss. Ich folge der Einladung und verabschiede mich von den Schwiegereltern, die den Heimweg antreten. Es war schön, gemeinsam der Trauerfeier beizuwohnen.

Fröhlich streift nur der Pudel durch die Räume von Gast zu Gast. Sucht er seine Herrin? Nie war Barbara Hegner ohne Hund unterwegs gewesen. Beim ersten Telefongespräch sagte sie mir, ich solle meinen Hund mitbringen, und konnte nicht verstehen, dass ich keinen hatte.

Noch einmal im Salon stehen, den Blick auf den Park, den See und hinauf zum mächtigen Stockhorn, in der Hand ein Glas mit Muscat de Frontignan, einem gelben Likör, den Fritz de Meuron, Barbaras Grossvater, immer getrunken hatte – und der mir in Südfrankreich wieder begegnet ist. Das Sofa, auf dem Barbara Hegner gesessen hatte, als sie mir alle Fragen zu ihrer Grossmutter beantwortete, steht mitten im Zimmer. Damals lag Joujou neben ihr, ein kleiner, wuscheliger, schon betagter Hund. Zum Gespräch hatte sie mir jeweils einen gepolsterten Stuhl angeboten, bevor im Esszimmer das Mittagessen serviert wurde. Zum Apéro um elf und zum Kaffee nach dem Essen erzählte sie aus dem Leben ihrer Grossmutter. Beim Mittagessen sprachen wir über uns.

Plötzlich zupft mich jemand am Ärmel. René Tschäppät: «Wenn Sie das Buch noch schreiben wollen, dann müssen Sie es jetzt machen. Meine Schwiegermutter ist im Pflegeheim, ich weiss nicht, wie lange sie noch lebt.» Ich nicke. Dieses Buchprojekt, das ich schon lange mit mir herumtrage, wie einen Korb Pilze, der sich beim Herumstreifen im Wald allmählich füllt. Doch das Finden alleine reicht nicht. Die Pilze müssen geputzt und mit den richtigen Ingredienzien zubereitet werden, damit sie ihren Geschmack entfalten.

Nachdem die Biografie von Elisabeth de Meuron erschienen war, erhielt ich viele Briefe, Mails und Anrufe. Oft folgte ein Treffen, bei welchem mir die vielfältigen Bekannten von Madame de Meuron ihre Geschichten erzählten, illustriert mit Fotografien, Erinnerungen, Briefen, Erlebnissen und Anekdoten. Mir wurde klar: Elisabeth de Meuron hatte das Leben verschiedenster Menschen geprägt. Sie hinterliess ihre Spuren bei Künstlerinnen und Musikern, bei Dorfpolitikern und Ärzten, bei Bediensteten, Gerichtspsychiatern oder bei ihren Pächtern. Umgekehrt hatte Elisabeth ihr eigenes Leben mit dem Glück und Leid ihrer Freundinnen und Bekannten angereichert. Suchte bei anderen, was ihr selbst verwehrt war, und fand es bei bescheidenen ebenso wie bei prominenten Leuten. Ich habe die Geschichten gesammelt, Regale sind gefüllt mit Flaschen, Hüten, Kopien und Originalen von Briefen, Dias und Fotografien. Die Transkriptionen der Gespräche sind so vielfältig und lebendig, dass sie es verdient haben, erzählt zu werden. René Tschäppät insistiert zu Recht. Es sind mehr als zwei Jahre vergangen seit unserem letzten Treffen, und auch die anderen möchten sicher wissen, was aus ihren Erzählungen wird. Als ich Barbara Hegner damals fragte, ob ihr ein zweites solches Buch recht wäre, meinte sie: «Wenn das jemanden interessiert? Machen Sie nur.»

Mit Tschäppäts Mahnung verlasse ich das Schloss und gehe zurück zum Parkplatz. Am Trottoirrand steht ein Gedenkstein, der daran erinnert, dass Elisabeth de Meuron dieses Land der Gemeinde Amsoldingen zur Verfügung gestellt hatte – für eine Turn- und Mehrzweckhalle mit Sportplatz.

Ich bleibe kurz stehen. Vor Augen habe ich die Familie der Pächter, denen dieses Land verloren gegangen war, und den Gemeinderat, der es für die Gemeinde gewonnen hatte. Dieser Landverkauf hatte Lebenswege mitbestimmt. Die Menschen und ihre Geschichten sind es, die mich dazu bewegen, noch einmal in das Leben von Elisabeth de Meuron respektive ihrer «Entourage» einzutauchen. Lange zögerte ich, dieses Kapitel in Angriff zu nehmen. Fragte mich, ob ich dazu noch berechtigt sei. Doch alle diese Begegnungen, bei denen Madame de Meuron in immer anderem Licht auflebte, kann ich nicht einfach vergessen.

So beklemmend die Hinfahrt zu einer Beerdigung ist, so erfüllend kann die Heimfahrt sein. Der Tod ist ein Ende, auch wenn viele Glaubensrichtungen bemüht sind, darin keinen Abschluss zu sehen. Die Feier eine Versöhnung des Lebens mit dem Tod; die Trauer gibt die Bestätigung, gemeinsam hier zu sein, verbunden mit den Gedanken und den Erinnerungen an Barbara Hegner. Dieses Gefühl bleibt, auch wenn sich die Wege wieder trennen. Das blaue, kühle Licht der Kirche, die gemeinsame Trauer in Worten, Klängen und Bildern verschmelzen und verfestigen sich wie zu einem Kristall, den ich behutsam mittragen kann. Meine Geschichte mit Elisabeth de Meuron geht weiter. Ihr Leben ist mir wichtig, die Auseinandersetzung ist noch nicht abgeschlossen. Die Geschichte ihres Umfeldes bietet einen neuen Anfang – meine diffusen Ängste haben sich verflüchtigt.

Schloss Amsoldingen mit Bauerngut, 2015Foto: © Peter Mosimann

Amsoldingersee, 2015Foto: © Peter Mosimann

Das Geburtshaus von Elisabeth de Meuron am Münsterplatz in BernPostkarte: Staatsarchiv Bern, StABE T. A Bern Münsterplatz 2

Der Triangel

Im 98-jährigen Leben von Elisabeth de Meuron haben sich die verschiedensten Beziehungen, Freundschaften und Verbindungen entwickelt. Solche, die fast ihren ganzen Lebensweg begleiteten, andere, die vorüberzogen. Die folgenden Geschichten sind wohl nur ein kleiner Ausschnitt davon, es gäbe sicherlich noch viele andere. Sie lassen sich nicht chronologisch erzählen – aber vielleicht örtlich etwas bündeln. Dafür werfe ich zuerst einen Blick auf die zahlreichen Anwesen von Madame de Meuron, einer der grössten Liegenschaftsbesitzerinnen der Schweiz, wie ihr manche nachsagten. Sie besass ihre Häuser und Schlösser nicht nur, sondern bewohnte diese auch häufig selbst. Würde also das Leben als Theaterstück gespielt, welche Bühnenbilder wären nötig? Sicher eines mit der Stadt Bern, eines von Amsoldingen und eines mit dem Schloss Rümligen. Nur könnten die Akte nicht nacheinander in diesen Kulissen gespielt werden, da Madame de Meuron ihr ganzes Leben zwischen diesen Orten pendelte. Es müsste eine Drehbühne sein – aber mit drei statt zwei verschiedenen Bühnenbildern.

Die Lebensorte von Elisabeth de Meuron auf einer Landkarte angepinnt ergäben von oben betrachtet ein langgezogenes Dreieck. Eine Ecke in Bern, eine in Amsoldingen und eine in Rümligen. Die lange Seite des Dreiecks verbindet durch das Aaretal Bern mit Amsoldingen, eine Seite durch das Gürbetal Bern mit Rümligen und die dritte Rümligen über den Rücken des Längenbergs nach Amsoldingen. Es sind alles Güter aus den Familien des Vaters, Ludwig von Tscharner, oder der Mutter, Anna von Wattenwyl.

Auch inhaltlich lässt sich ein klingender Triangel erkennen: Die Stadt Bern, der Geburtsort, blieb viele Jahrzehnte der Mittelpunkt von Madame de Meurons Leben. Auch später verging kaum eine Woche, in der sie nicht einige Tage in die städtische Gesellschaft und ihren Kulturbetrieb eintauchte. In Rümligen wurde sie dagegen zur Landwirtin und Eberzüchterin; in Amsoldingen amtete sie als Schlossherrin und wachte aufmerksam über ihren geliebten See. Madame de Meuron traf an ihren verschiedenen Wohn- und Lebensorten auf ganz unterschiedliche Menschen. Ihre Beziehungen drückten den Orten ihren Stempel auf und umgekehrt wurde Elisabeth durch diese geprägt.

Bern

Das Leben von Elisabeth de Meuron begann in Bern, am 22. August 1882 im herrschaftlichen Tscharner-Haus in der Berner Altstadt. Nicht in einer der engen Gassen, sondern am überschaubaren, etwas abschüssigen Münsterplatz mit dem Mosesbrunnen. Das Münster und der Brunnen boten die Staffage ihrer strengen religiösen Erziehung. Der steinerne bärtige Moses im wallenden blauen Gewand steht auf einer Säule und hält in der linken Hand die Gesetzestafeln mit den zehn Geboten. Seine rechte Hand weist auf das zweite Gebot: «Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen.» Elisabeth hatte diese römischen Ziffern weniger beachtet als die Widderköpfe und goldenen Fratzen mit den langen Wasserrohren. Während der Moses mit freundlichem, aber abwesendem Blick über alle Köpfe hinwegzusehen schien, verfolgten diese Tierfratzen mit ihren toten Augen das kleine Mädchen. Viel Zeit verbrachte Elisabeth in ihrem Zimmer mit Blick auf das Jüngste Gericht im Eingangsportal des Münsters. Diese Höllenszenarien stiegen auch später immer wieder in ihr hoch.

Das Bern von Elisabeth de Meuron war den engen Gassen und schmalen Häusern zum Trotz der Ort der grossen Träume und des weiten Horizonts. Hier entwarf die junge Elisabeth ihre Zukunft als weltgewandte Künstlerin. Hier erspähte sie als Kind den deutschen Kaiser, hier empfing der Vater General Wille, der die Schweiz durch den Ersten Weltkrieg führte. Auch das unendliche Himmelreich stand mit dem mächtigen Münster gerade vor der Haustür. Bern war Elisabeths grosse, weite Welt. Das Münsterplatzhaus blieb bis zu ihrem 41. Lebensjahr 1923 der Wohnort von Elisabeth von Tscharner und der späteren de Meuron.

Das Châlet Kaaba stand an der Seftigenstrasse 56Foto: Burgerbibliothek, FP.C.529

Nur kurz war sie weg: 1905 zog Elisabeth nach der Heirat mit Fritz de Meuron ins Châlet Kaaba an der Seftigenstrasse 56, nahe der Villa Morillon der Familie von Tscharner im Berner Weissenbühlquartier. Wo heute ein Häuserblock an der Strasse steht, auf welcher sich morgens die Autos aus der Agglomeration in die Stadt hinein stauen und am Abend in umgekehrter Richtung, lag damals ein verträumtes dreistöckiges Holzhaus mit fein gearbeiteten Holzverzierungen im Giebel und an den Balustraden. Glyzinien zogen sich an der Fassade entlang – das Châlet lag inmitten eines grossen Gartens.

Woher das Haus seinen Namen hatte, Kaaba, gleich dem schwarzen, würfelförmigen Gebäude im Innern der Heiligen Moschee in Mekka, dem Pilgerort für Abertausende von Menschen muslimischen Glaubens, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Elisabeth verbrachte bereits als Kind immer wieder Sommertage dort zu Besuch; als junge Mutter mit ihren beiden Kindern seien diese Jahre ihre glücklichsten gewesen, so hat es mir Barbara Hegner erzählt. Es war die Zeit, als Elisabeth de Meuron ihr neues, eigenes Leben beginnen wollte. Bedienstete hatte sie keine, sie gebar ganz alleine in diesem Haus 1909 ihren Sohn Roger – da niemand da war, um Hilfe zu holen.

Vielleicht gibt diese Episode einen Hinweis, warum die junge Familie bald wieder an den Münsterplatz zurückkehrte. Die Ehe mit Fritz brachte Elisabeth keine Eigenständigkeit, sondern Isolation. Fritz war meist auf Reisen, kaum zu Hause und hatte wenig Interesse am Familienleben. So endete der vermeintliche Befreiungsschlag Elisabeths wieder im Haus ihrer Eltern. Diese bewohnten den obersten Stock, Elisabeth zusammen mit ihren Kindern Louise und Roger den mittleren, zuunterst wohnte Fritz in einer eigenen Wohnung. Immerhin hatte Elisabeth Grittli, die junge Haushälterin ihrer Eltern, an ihrer Seite.

Am Münsterplatz lebte Elisabeth wieder in der Nähe ihres Bruder Ludwig Samuel, kurz Louis genannt, und dessen Frau Dora von Büren, ihrer Freundin. Doch auch diese Gemeinschaft hatte nicht lange Bestand: 38-jährig verunfallte Louis 1917 im Garten seines Hauses an der Junkerngasse tödlich. Ein kurzer Schwindel, vielleicht aufgrund eines Schlaganfalls, liess ihn bei der Gartenarbeit auf die Steinplatten des Weges stürzen, wo er auf der Stelle verstarb. Die kinderlose Schwägerin zog aus Bern fort. Im selben Jahr starb Elisabeths Mutter Anna von Tscharner-von Wattenwyl. Übrig blieben Elisabeths Vater, ihr Mann Fritz und ihre beiden Kinder. Zeit für Elisabeth, sich definitiv vom Münsterplatz zu verabschieden – und auch von ihrem Ehemann. Als künftige Alleinerbin liess sich Elisabeth de Meuron 1923 scheiden. Nur so konnte sie ihren Familienbesitz sichern. Nach damaligem Erbrecht wäre nach dem Tod ihres Vaters ansonsten der gesamte Besitz ihrem Ehemann Fritz de Meuron zugefallen.

Alleine mit ihrer Tochter zog Elisabeth ins Landgut im Vertmont in der Schosshalde am damaligen Stadtrand von Bern. Louise durfte mit ihr gehen, Roger wurde bei der Scheidung dem Vater zugesprochen und musste ins Internat. Das Herrenhaus des Vertmont liegt leicht erhöht inmitten einer terrassenförmigen Gartenanlage mit Springbrunnen und eines damals riesigen Parks mit Pförtnerhaus. Doch Elisabeth de Meuron blieb nur wenige Jahre im Vertmont. 1925 heiratete Louise, gerade nach der Matura, einen Schulfreund ihres Bruders Roger, Maximilian von Stockar. Roger und Max besuchten gemeinsam das Internat in Zuoz.

Nach der Hochzeit im Münster zogen die Frischvermählten im Vertmont ein. Zwei Jahre später starb 1927 Elisabeths Vater, Ludwig von Tscharner. Elisabeth de Meuron erbte alle Liegenschaften. Wie wenn sie einen Schlussstrich hätte ziehen wollen, verkaufte Madame de Meuron das Elternhaus am Münsterplatz an den Kanton Bern. So besass sie ein Startkapital für ihre neue Heimat, gönnte sich im Schloss Rümligen renovierte Bade- und Gästezimmer. Der Stadt blieb Madame de Meuron trotzdem treu; um Künstlerinnen und Musiker zu treffen, Konzerte, Ausstellungen und Kinos zu besuchen oder Einkäufe zu erledigen, weilte sie jede Woche ein bis zwei Tage in Bern und logierte in Erinnerung an ihren Bruder an der Junkerngasse.

Rümligen

Mit 45 Jahren verlegte Elisabeth de Meuron ihren Lebensmittelpunkt nach Rümligen. Wer einmal dort war, will immer wieder hin. Davon war Elisabeth de Meuron überzeugt – ich kann dies bestätigen. Der Ort hat eine fast magische Wirkung. Alle Besucherinnen und Besucher schwärmen davon, wenn sie einmal den steilen Weg zu diesem versteckten Ort gefunden haben. Zugang zum Privatbesitz erhielten aber die wenigsten. Von Weitem hat das Gebäude etwas Trutziges, Abweisendes, Geheimnisvolles. Mit Blick von der Terrasse und noch mehr aus den Fenstern der oberen Stockwerke scheint es, als würde man fliegen, übers Gürbetal den Alpen entgegen. War Bern grau wie der Sandstein oder die Aare nach Schneeschmelze und starken Gewittern, überflutete Rümligen ein Tiefgrün. Das Haus lag eingewachsen zwischen den Bäumen, sogar die Ziegel und der Springbrunnen waren von Moos überzogen, saftig und lebendig. Es roch nach feuchtem Gras und Tau. Selbst im kältesten Winter trotzte das Grün des Efeus und der Stechpalmen dem Eis und Schnee.

300 Jahre lang befand sich das Schloss in Familienbesitz. Jetzt ist oder wird es verkauft. Die Urenkelinnen von Elisabeth de Meuron haben sich in anderen Teilen der Schweiz und der Welt niedergelassen, das Schloss Rümligen passt nicht mehr in diese Lebensentwürfe. Das beauftragte Maklerbüro gab sich viel Mühe, das wundervolle Gebäude und den Umschwung für den Verkauf zu präsentieren. Online konnten die Zimmer besichtigt werden, ein virtueller Rundgang ermöglichte einen Blick auf das Inventar und die Aussicht. Was Elisabeth de Meuron so lange gehütet hatte, war der Öffentlichkeit nun virtuell zugänglich. Die Räume, die bemalten Pavillons auf der Terrasse – alle Schauplätze ihres Lebens konnten besichtigt werden.

Schloss Rümligen, FlugaufnahmeFoto: zvg

Auf eine Bemerkung meiner Freundin Katrin Rieder hin, die mich auch mit Ideen, Überlegungen und Kritik bei diesem Buchprojekt unterstützt hat, sie spiele manchmal Lotto, wenn der Gewinn zehn Millionen Franken übersteige, fülle ich manchmal bei hohen Gewinnversprechen einen Schein aus. Ich wüsste, was ich damit kaufen würde: das Schloss Rümligen. Aber ich weiss, dass ich nie gewinnen werde, da ich es seit Jahren kaum einmal schaffe, im Jassen zu gewinnen – auch wenn ich die einzige in der Runde bin, die Jassen als Glücksspiel versteht.

Das Schloss Rümligen, Ende des 11. Jahrhunderts als Burg erbaut, war der Lieblingsort von Elisabeths Vater, obwohl es aus dem Besitz seiner Frau, Anna von Wattenwyl, stammte. Wie ihr Vater liebte Elisabeth dieses etwas grobe Gebäude mit den zahlreichen Rückzugsorten. Jedes der vielen Zimmer war eine eigene Welt: Das Eckzimmer mit dem blauen Himmelbett bot Blicke auf Baumkronen und Alpenfirne. In der stillen Bibliothek wachten über den alten Büchern ausgestopfte Vögel der Umgebung: Kauz neben Bussard, Ente neben Kormoran. Ein Salon lud mit Kaminfeuer und filzbezogenem grünen Tisch zum Spielen ein, die Soldaten des schwarzen und des weissen Königs standen auf dem Brett bereit. Im Jägerstübli und im Esszimmer im Parterre konnten mit Gästen schöne Tischrunden stattfinden. Was aber fehlte, war ein repräsentativer Saal zum Tanzen oder für Bankette.

Nach kurzem Aufstieg auf den Turm hatte Madame de Meuron Abstand von der Gesellschaft, die Welt erschien von dort oben klein und weit weg. Oft sass sie auf den eingelassenen Holzbänken, blickte durch die scheibenlosen Fenster und liess sich die Gedanken vom Wind stehlen. Unten leuchtete das Grün des Parks, funkelte das Wasser im Teich, je nach Sonnenstand zeigte sich ein kleiner Regenbogen rund um die Fontäne des Springbrunnens. Die weitere Umgebung prägten saftige Wiesen und mächtige Bäume, oben lockte das endlose Blau. In der Ferne stoppten nur die Berner Alpen den endlosen Blick zum Horizont.

Schloss Rümligen mit AlleeFoto: zvg

Rümligen war voller Traditionen. Einige führte Elisabeth de Meuron weiter, wie die der «Concours», der regelmässigen Springkonkurrenzen. Viele aber warf sie auch über Bord. Sie überliess den Landwirtschaftsbetrieb nicht mehr ganz ihren Pächtern, sondern züchtete Eber, Pferde und Hunde – wurde selbst zur Landwirtin. Ihre Liebe zu Tieren war legendär. Sie schrieb etwa in Briefen, dass sie die Tiere zarter liebe als die Menschen, auch der Pfarrer erwähnte bei ihrer Beerdigung in der Grabrede, sie hätte vielleicht sogar die innigere Beziehung zu den Tieren gehabt als zu den Menschen. Mit der Auswahl an Personen in diesem Buch, die mir ihre vielfältigen und vielschichtigen Freundschaften zu Elisabeth de Meuron dargelegt haben, bin ich aber nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Madame de Meuron liebte es, Leben zu erschaffen, dadurch spürte sie ihre eigene Lebendigkeit: mit den Welpen, Ferkeln, Küken, Fohlen und Kälbern. Die Tiere waren in der Überzahl und übertönten mit ihrem Kläffen, Grunzen, Gackern das Reden der Menschen. Elisabeths Gedanken und Gefühle befreiten sich inmitten dieser unbeschwerten Jungtiere. Diese urteilten nicht, verlangten keine Erklärungen und waren trotzdem ehrlich: War die Pflege nicht gut, gediehen sie schlecht. In Rümligen empfing Madame de Meuron auch ihre Freundinnen und Freunde, aber auch Amtspersonen wie Gemeindepräsidenten oder Regierungsstatthalter zu geselligen Runden. Fröhliche, farbige und heitere Stunden fanden in dieser Umgebung statt. Rümligen bescherte Elisabeth de Meuron aber auch den tiefsten Schmerz: Mit dreissig Jahren nahm sich ihr Sohn Roger im Schloss das Leben.

Zwei Barsoi-Hunde auf der Terrasse in RümligenFoto: zvg

Im Wäldchen hinter dem Schloss Rümligen lag das Grab von Roger de MeuronFoto: zvg

Rümligen hütete viele Geheimnisse. Ein kleines hat es noch gelüftet. In einer unscheinbaren grünen Kartonschachtel, die mir die Urenkelin von Madame de Meuron zusandte: «Liebe Karoline, Die Zeit schwimmt mir davon, also schicke ich dir die Briefe.»

Karten und Briefe des Bruders, Vaters, ihrer Mutter, ihrer Verwandten und Freundinnen sowie ihres Mannes hatte Elisabeth de Meuron sorgsam aufbewahrt. Postkarten und Briefe mit Erinnerungen an ihre Jugend. Sie füllten eine Schublade des Sekretärs in ihrem Zimmer in Rümligen.

Mit all der Post, die Elisabeth de Meuron in ihrem Leben erhalten hat, hätte sie viele Zimmer von Rümligen bis zur Decke füllen können. Stattdessen hat sie das Feuer damit gefüttert, das im Kamin der dicken Mauern wegen nicht nur im Winter loderte. Der flüchtige Moment des Schreibens und Lesens sollte flüchtig bleiben.

Wie viele Briefe habe ich gelesen, die Elisabeth de Meuron geschrieben hat? Sicher mehrere Tausend. Nun halte ich eine Kartonschachtel in den Händen, ein Überbleibsel oder Destillat aus Rümligen. Voller Briefe und Postkarten, adressiert an Mademoiselle Elisabeth de Tscharner, an der «place de la cathédrale», im Schloss Amsoldingen oder im «château de Rümligen», gebündelt mit hellblauen oder schwarz-roten Bändeln, die beim Öffnen zum Teil auseinanderbröseln. Was werden sie verraten? Lerne ich Elisabeths Eltern kennen – und vor allem ihren Bruder, der in ihren späteren Briefen nur selten erwähnt wird? Finde ich heraus, wo sie ihren Ehemann Fritz de Meuron kennengelernt hatte? Zeigt sich mir der Moment des Eklats, der ihre Träume zerschlug und die Weichen stellte hin zu einem schwierigen Leben voller Schicksalsschläge?

Ist es Ehrfurcht oder nur Neugierde, die mich beim Durchstöbern der Kartonschachtel erfasst? Es sind Zeilen, die ihre Nächsten an Elisabeth geschrieben hatten. In Gedanken blieben Elisabeths Eltern und ihr Bruder anwesend – wie oft hatte Elisabeth de Meuron bis ins hohe Alter von ihnen geschrieben, wohl auch erzählt? Sie fehlten ihr, sie richtete ihr Leben immer noch nach ihnen aus, hielt Traditionen aufrecht. Manchmal schämte sie sich auch vor ihnen. Aber ebenso lud sie ihnen die Schuld für ihr missratenes Leben auf: Ihre «Toten», wie sie ihre Familie nannte. Immer wieder erwähnte sie, wenn auch nur in einem Nebensatz, die «Toten von Rümligen» oder «alle meine Toten». Ich werde mir viel Zeit nehmen, um all diese Karten Buchstabe für Buchstabe zu entziffern, um den Schatz etappenweise zu heben, der bis heute von den dicken Mauern im grünen Rümligen sorgsam behütet wurde. Nach dem Blick in die Schubladen von Rümligen ist es Zeit, die Landkarte des Lebens von Elisabeth de Meuron noch einmal aufzurollen und den dritten Brennpunkt zu betrachten.

Amsoldingen

Das Schloss Rümligen fasziniert, ich werde die neblige Abendstimmung oder das wuchernde Grün im Frühling bei meinen Besuchen nie mehr vergessen.

Das Schloss Amsoldingen dafür ist berauschend – mit dem verträumten See und der verspielten Natur vor dem schroffen Stockhorn. Der dortige Park ist so stimmig angelegt, dass man es fast nicht wagt, ihn zu betreten, um das Bild nicht zu stören; wilde Natur und gepflanzte Blumenpracht wechseln sich ab. An einem Sommerfest von Barbara Hegner stellte ich mir die Gästeschar vor, wie sie Madame de Meuron immer wieder zu ihren Geburtstagen geladen hatte. Am romantischen Seeufer wurde mit einem Glas in der Hand flaniert, Gespräche in kleinen Gruppen unter den schattigen Bäumen gingen dem Essen unter freiem Himmel voran. Immer wieder kreisten Greifvögel über den See, Enten verschwanden im Schilf, wenn die Boote vorbeizogen. Sind gesellschaftliche Anlässe stets dichte und intensive Momente, lockerte die weitläufige Natur die Gespräche auf wie der auffrischende Wind über dem See die Gedanken. Es war, als wandelten wir einige Stunden im Paradies.

Schloss AmsoldingenFoto: Hans Steiner, © Musée de l’Elysée, Lausanne – Fonds Hans Steiner

Blick aus dem Schloss Amsoldingen auf den ParkFoto: Burgerbibliothek Bern, N Eugen Thierstein 373/281 (10)

Für den Alltag war der Ort Elisabeth zu idyllisch. Sie fühlte sich in einer stillen Oase unwohl. Sie wurde unruhig wie die Böe, die dem See entlang gegen die Voralpen strich und alles aufwirbelte. Sie fand in der Ebene weder Ruhe noch Halt. Der Schatten des mächtigen Stockhorns lauerte ihr auf. Das Wasser des Sees war still, aber nicht unbedingt tief. Der Moorboden war weich und schluckte, was anfiel. Der Blick über den Bootsrand nach den jagenden Karpfen oder Hechten war ihr etwas unheimlich. Die Familie besuchte Amsoldingen vor allem im Sommer. Im August feierte Elisabeth de Meuron ihre Geburtstagsfeste im Park am See. Es war ein Sommerhaus, ein Sonntagshaus. Inmitten einer Festgesellschaft konnte auch Elisabeth den Ort würdigen. War es ein Männerort? Amsoldingen gehörte ursprünglich Ludwig von Tscharner, Elisabeths Schwiegersohn wie auch der Ehemann ihrer Enkelin besuchten das Schloss, den Park und den See in Amsoldingen sooft sie konnten, wählten den Ort zeitweise gar als Wohnsitz.

Mit seinem riesigen Umschwung und dem landwirtschaftlichen Pachtbetrieb war das Anwesen aber ebenso aufwändig zu unterhalten wie Rümligen. Madame de Meuron verwaltete das Schloss mit Pflichtbewusstsein, fuhr jede Woche hin, um die nötigsten Arbeiten erledigen zu lassen und den Pächter des Landwirtschaftsbesitzes im Auge zu behalten. Auch wenn sie nie länger im Schloss wohnte, unterhielt sie rege Beziehungen zur Gemeinde und den Gemeindebehörden, da der Landsitz mit See an die Kirche angrenzend den Dorfkern bildet. Die Erlaubnis, das Schloss Amsoldingen und den Park samt See besuchen zu dürfen, war ein Geschenk, das Elisabeth de Meuron ihren Freunden und Bekannten als Dank oder als Gegenleistung für eine kleine Hilfe machte oder einfach als Vertrauensbeweis ihrer Freundschaft. Amsoldingen bereitete ihr oft Ungemach – nirgends wurde so viel eingebrochen und gestohlen wie dort.

Elisabeth de Meuron mit Silbergeschirr im Schloss Amsoldingen, 1958Foto: Burgerbibliothek Bern, N Eugen Thierstein 373/281 (5)

Dieser Ausschnitt der Landkarte von Elisabeth de Meurons Leben umfasst jedoch noch nicht alle ihrer Liegenschaften. Sie besass weitere Häuser in der Berner Altstadt, ebenso gehörte die Alp Rämisgummen bei Eggiwil im Emmental zum Schloss Rümligen. Diese Aufzählung zeigt, wie schwierig es wohl war, an all diesen Orten die Zügel in den Händen zu behalten, den Überblick zu wahren und regelmässig nach dem Rechten zu sehen. Die Schilderungen ihrer Freundinnen und Bekannten aus Amsoldingen, Rümligen oder Bern zeigen indessen, dass sie es bewerkstelligen konnte. Nie fielen Sätze wie «Madame war nur selten da, man hat wenig von ihr gemerkt», «sie wohnte halt in der Stadt» oder «sie wohnte halt in Rümligen». Elisabeth de Meuron hatte nie – anders als viele ihre Zweitwohnungen heute – ein Haus über längere Zeit unbewohnt gelassen. Sie hätte sich für einen Ort entscheiden können, doch sie fühlte sich überall Zuhause und sie fühlte sich als Herrin verpflichtet, mitzureden und mitzubestimmen. Erst im hohen Alter besuchte sie Amsoldingen nur noch unregelmässig, aber selbst auf die Alp im Emmental liess sie sich fast bis an ihr Lebensende chauffieren.

Ob als Kunstliebhaberin in Bern, als Landwirtin in Rümligen oder als Schlossherrin in Amsoldingen, Madame de Meuron spielte ihre Rolle perfekt, festigte sie mit den Menschen, die sie umgaben. Je grösser ihre Achtung einer Person gegenüber war, desto stärker wurden sie in dieses Dreieck eingebunden und konnte am Klang des Triangels von Elisabeth de Meuron teilhaben. Alle Bekanntschaften hatten einen Ausgangsort, der die Freundschaft mit ihr begründete. So ergaben sich Verbindungen zu unterschiedlichsten Personen aus allen Gesellschaftsschichten. Viele Bekanntschaften und Freundschaften zogen in ihrem langen Leben an Elisabeth de Meuron vorbei, prägten einen Abschnitt, um im nächsten wieder zu verschwinden. Madame de Meuron überlebte ihren Bruder, ihren geschiedenen Ehemann, sie lebte auch länger als ihre beiden Kinder. Konstant blieb wenig, Gründe dafür gab es einige. Der wichtigste mag ihr langes Leben gewesen sein, das genügend Platz bot für vielfältige Freundschaften. Eine Person blieb jedoch fast ein Leben lang an der Seite von Madame de Meuron: Grittli, die Haushälterin.

Grittli ist alles

Beim Triangel ergeben die Metallstäbe zwischen den Eckpunkten den Ton, wenn sie angeschlagen werden. Bei Elisabeth de Meuron sorgte eine Person für diesen hellen Klang. Die Haushälterin war die Verbindung zwischen den drei Lebenswelten. Sie war keine Freundin, gehörte als Haushälterin oder Bedienstete einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht an, dennoch war sie die Vertraute von Elisabeth de Meuron. Sie bewegte sich in der Welt ihrer Herrin, prägte diese, ohne zugehörig zu sein. Sie besass als einzige Person Zugang zu allen Liegenschaften und Räumlichkeiten und erhielt dadurch auch eine Art Passepartout zu allen Lebenssituationen und Gefühlslagen von Madame de Meuron.

Stand Elisabeth de Meuron einem Familienmitglied wohl je so nahe wie ihrer Haushälterin Margrit Bieri? Die naheliegende Antwort wäre ja. Denn warum sollte sie ihrem Bruder, ihrem Vater oder der Mutter – oder auch ihrem Ehemann – nicht uneingeschränktes Vertrauen entgegenbringen und mit ihnen Freud und Leid teilen? Elisabeth de Meuron gewährte ihrer Familie jedoch weniger Nähe als Grittli. Dem Vater gegenüber war sie die begabte, intelligente und schöne Tochter, die Mutter wollte ein möglichst pflichtbewusstes und frommes Kind und das Verhältnis zum Bruder war von Rivalitäten geprägt – hatten die beiden doch sehr ähnliche, beispielsweise künstlerische Ambitionen. Ihre Familie war eine moralische Instanz, die das Handeln von Elisabeth wertete oder gar sanktionierte.

Grittlis Haltung dagegen konnte Elisabeth de Meuron zur Kenntnis nehmen, sie teilen oder ablehnen, ohne Folgen. Ob Grittli ein Geheimnis kannte oder nicht, beeinflusste den Verlauf der Dinge nicht. Ob ihr etwas passte oder sie keinen Gefallen daran fand, fiel nicht ins Gewicht. Grittli verfügte nicht über die Position, sich einzumischen. Niemand fragte nach ihrer Meinung. Sie hörte zu, wenn ihr etwas erzählt wurde, antwortete, wenn sie gefragt wurde, hatte weder zu werten noch zu richten. Sie war vordergründig eine Quantité négligeable.

Grittli kannte alle Intimitäten, kein Geheimnis blieb ihr verborgen, sie lebte mit Elisabeth de Meuron so lange nahe und intensiv zusammen wie sonst niemand. Trotzdem hätte sie sich nie zur Familie gezählt, auch für Elisabeth wäre sie niemals ein Familienmitglied geworden. Die Distanz wurde beidseitig durch ihr jeweiliges Gesellschaftsbild zementiert. Grittli hatte zu dienen und zu gehorchen, hatte nichts zu bestimmen; was auch immer sie wissen mochte, es brachte ihr keinen Machtgewinn. Sie verhielt sich ein Leben lang loyal zu ihren Herrschaften. Doch faktisch waren diese Distanz und diese Hierarchie längst nicht so ausgeprägt, wie es dem ständischen Bild entsprochen hätte.

Ohne Margrit Bieri wäre Elisabeth de Meuron nie die legendäre Madame de Meuron geworden. Elisabeth de Meuron wäre es kaum gelungen, alle Liegenschaften in Schwung zu halten, ihre knappen Geldressourcen so einzusetzen, dass es überall tout juste reichte. Sie hätte sich nicht in dieser Form gesellschaftlich einbringen können, wäre nicht Grittli im Hintergrund gewesen, die die Arbeiten koordinierte, effizient und unermüdlich erledigte.

Grittli starb kurz nach meinem 6. Geburtstag 1975 mit 82 Jahren. Was ich über sie weiss, habe ich in den Briefen von Elisabeth de Meuron gelesen. Grittli taucht darin häufig auf, ebenso in den Erzählungen zu Madame de Meuron. Wer von Elisabeth de Meuron spricht, spricht auch von Grittli, erwähnt Grittli, wenn auch oft am Rande. Einzelheiten aus Grittlis Leben sind mir wenige bekannt. Im Alter, als Grittli geschwächt weniger arbeiten konnte und wollte, wurde Madame de Meuron, aber auch allen anderen klar, wie unersetzlich diese war. Madame de Meuron hatte die Fähigkeit, die Menschen und ihre Beziehung zu ihnen in einen Satz zu fassen. So auch bei Grittli: «Ohne sie, die Grittli, wäre ich ein Nichts gewesen und bin wieder ein Nichts», notierte Elisabeth de Meuron nach Grittlis Tod. Grittli war Elisabeth de Meurons rechte Hand, ihr Schatten, Engel oder auch Alter Ego, das andere Ich.

Margrit Bieri wurde 1893 geboren, war also 11 Jahre jünger als Elisabeth de Meuron. Mit 16 Jahren trat die kleine, energische Bauerntochter in den Dienst der Familie von Tscharner im Haus am Münsterplatz, einen Tag nach ihrer Konfirmation. Zu Beginn war sie das «Türmeitli», sie empfing, wer Einlass ins Haus der von Tscharner verlangte, meldete den Besuch an und führte ihn, wenn erwünscht, zur Familie. Sie kannte sich in allen Hausarbeiten aus, konnte kochen, bestellte den Garten und half in der Landwirtschaft mit. Ihre natürliche Autorität kam ihr bei den Tieren, die zu versorgen waren, später den Hunden von Madame de Meuron zugute. Grittli begleitete Ludwig von Tscharner nach Amsoldingen oder Rümligen und lernte die Güter kennen. Auch zur jungen Mutter wurde Grittli ins Châlet Kaaba geschickt, eine kleine Unterstützung für Elisabeth nach der Geburt von Roger im einsamen Haus. Grittli war es, die Elisabeths kranke Mutter bis in den Tod pflegte und ebenso den betagten Vater Ludwig von Tscharner.

Nur kurz überlegte sie sich damals, ob es nun an der Zeit wäre, eine andere Stellung zu suchen. Doch für Elisabeth de Meuron war es undenkbar, diese fleissige, begabte und intelligente Hilfe zu verlieren. Grittli sah, dass die geschiedene Elisabeth de Meuron ihre Unterstützung brauchte. Sie kannte die Verhältnisse in Bern, Amsoldingen und Rümligen und erledigte ohne Anweisung alles Nötige. Sie führte ihre Herrin in ihre neue Rolle, ohne gegen die Hierarchie zu opponieren. Sie kannte die Zwänge, denen Madame de Meuron ausgeliefert war: Beide mussten sich gesellschaftlichen Vorgaben unterordnen – nur unterschieden sich bei Grittli und Elisabeth de Meuron die Regeln. Welche Position die bessere oder einfachere war, konnte Grittli nie beantworten. Vielleicht war es diese Einsicht, die sie ihrer Herrin widersprechen liess. Sie wies Elisabeth zurecht, wenn sie es für angebracht hielt, schlug ihr Wünsche aus und stellte Forderungen. Sie zog zwar 1927 mit nach Rümligen, weigerte sich aber, im Winter im eiskalten Schloss zu übernachten. Sie handelte 1948 aus, dass sie ihr eigenes Häuschen in genügender Distanz zum Schloss errichten konnte. Um sich Unabhängigkeit zu verschaffen, baute sie auf dem Land des Nachbarn. Nur zwei Mal war Grittli in ihrem Leben verreist, um in Libingen im Kanton St. Gallen einige Ferientage bei ihrem Bruder zu verbringen. Dieser veranlasste, dass bei Grittlis Beerdigung zeitgleich auch das Glockenspiel von Libingen geläutet wurde. Abgesehen von diesen beiden Reisen war Grittli immerzu zu Diensten von Madame de Meuron. Je älter und vertrauter die beiden Frauen wurden, desto häufiger entfachten sich Streitigkeiten und Zwiste, die Elisabeth de Meuron in ihren Briefen erwähnte. Differenzen bedingen Vertrautheit, besonders zwischen Menschen so unterschiedlicher gesellschaftlicher Positionen: der Streit als Produkt einer langen und intensiven Lebensgemeinschaft. «Es war eine treue liebe Seele, und ist eine gehässige mürrische Alte geworden, sie kann nichts dafür.» Das schrieb Elisabeth de Meuron, vielleicht hatte Grittli ab und zu dasselbe gedacht.

Allen Bestrebungen nach Eigenständigkeit zum Trotz liess Grittli Elisabeth nie im Stich, stellte die eigenen Bedürfnisse hinter diejenigen von Madame. Tauchte eine Frage auf, Grittli kannte die Antwort. «Sie hatte ein Gedächtnis wie ein Lexikon in welchem man alles findet zum Nachschlagen.» Elisabeth de Meuron erwähnte oft Einwände, die Grittli gegen ein Fest oder eine Einladung ins Feld führte. Trotzdem versagte Grittli nie ihre Dienste, auch als sie bereits viel zu krank war und die Aufgaben ihre Kräfte überstiegen. Je überforderter Grittli wurde, desto häufiger zankten sich die beiden Frauen, denn ohne Hilfe wuchsen Elisabeth die Liegenschaften und die Finanzen über den Kopf. Als Grittli starb, konnte sie niemand ersetzten.

Da wurde Elisabeth de Meuron bewusst, welche Leistungen Grittli erbracht hatte. Sie ahnte auch, dass sie Grittli zu viel abverlangt hatte. Zu spät kam das schlechte Gewissen: War sie der Grund für den langsamen Tod und das qualvolle Leiden Grittlis? Diese hatte bis zum letzten Tag gekämpft. Daran fühlte sich Madame de Meuron schuldig.

«Meine liebe, fähige treue Grittli! Dabei ist wie ein Gespenst – der entsetzliche Gedanke, sie könnte sich wegen mir – die hilflose Greisin von 82 Jahren – gegen den befreienden eigenen Tod gewehrt haben.» Grittli wollte Madame de Meuron nicht im Stich lassen – nicht einmal im Todeskampf.

Elisabeth de Meuron besuchte die Patientin, die für niemanden mehr ansprechbar war, im Spital. Als Grittli Madame neben sich fühlte, öffnete sie immer wieder den Mund, brachte aber keine Worte mehr über die Lippen. «Grittli im Bett versuchte einzig mit mir zu sprechen, als ich sie leise streichelte.»

Schuldig blieb Elisabeth de Meuron Grittli auch Geld. Das zumindest fanden die Angehörigen und sie präsentierten Rechnungen, die Grittli aus der eigenen Tasche für Madame beglichen hatte. Diese Auslagen stritt Elisabeth de Meuron nicht ab, machte ihrerseits aber Kosten geltend, die sie im Zusammenhang mit der Krankheit, dem Tod und der Beerdigung Grittlis übernommen hatte. Dieser unschöne Zwist mit Grittlis Verwandten liess Madame de Meuron an der Beerdigung von Grittli fehlen – dies können Bekannte noch heute nicht versehen, wie mir einige erzählt haben. Übrig blieb im «Berner Tagblatt» ein Nachruf, der das Leben und Wirken von Grittli würdigte:

Sie wurde auf dem Friedhof von Kirchenthurnen unter grosser Anteilnahme zu Grabe getragen. Grittli war immer da, wenn man sie brauchte, den ganzen Tag, oft auch nachts und am Sonntag. Grittli kannte keinen Achtstundentag, keinen freien Wochentag, keine Ferien. Sie war Zimmermädchen und Köchin, sie besorgte den Garten, fütterte und betreute die vielen Hunde. Bei Empfängen war sie es, die alles organisierte und für einen reibungslosen Service sorgte. Ihr Haus konnte sie nie geniessen, sie brachte es nicht übers Herz, ihre hochbetagte Frau de Meuron-von Tscharner zu verlassen.

Grittli war die Kapitänin auf dem Schiff, sie war es, die es durch alle Untiefen und Stürme lotste. Wie ein Farbfilter das ganze Bild verändert, so kolorierte sie das ganze Leben von Elisabeth de Meuron mit ihrem Geist und ihrem Einsatz. Denn ohne Grittli wäre Elisabeth de Meuron «ein Nichts» gewesen.

Wie Grittli stand auch Antonio Esposito lange Jahre – und bis zum Tod von Elisabeth de Meuron – an deren Seite. Auch er muss an dieser Stelle erwähnt werden. Mit zwanzig Jahren kam er 1955 aus dem süditalienischen Maschito auf der Suche nach Arbeit in die Schweiz. Madame de Meuron stellte ihn ein, er half im Stall, im Schloss, ging ihr bei Einkäufen zur Hand, chauffierte sie mit dem Jeep nach Amsoldingen oder Bern. Bis zu seinem Tod 2013 lebte er im «Jägerhüsi» auf dem Schlossareal in Rümligen und kümmerte sich weiterhin um die Gebäude; Madame hatte es so gewünscht.

Antonio schickte einen Teil seines bescheidenen Lohns nach Hause, seine Familie konnte sich davon ein Haus bauen. Eine Ehe hielt der Distanz nicht stand, mit 25 Jahren heiratete Antonio eine Frau aus seinem Heimatdorf, doch nach einem kurzen Aufenthalt in Rümligen entschloss diese sich, wieder nach Italien zurückzukehren. In einem Artikel im «Sonntagsblick» von 2009 steht: «Man habe ihm viel Geld geboten, um ‹alles über Madame› zu erzählen. Er aber lehnte ab. Er wollte kein Geld, kein Gerede, keine Probleme.»

Gerne hätte ich mehr über Antonio erfahren, doch meine Recherchen ergeben, dass nach seinem Tod die wenigen Habseligkeiten zur Familie nach Italien gebracht, Briefe, Dokumente und anderes Persönliches vernichtet wurden. «Toni, ich bin deine Mutter», habe Madame oft zu ihm gesagt, lese ich im Zeitungsartikel. Antonio wird als Madames Schatten beschrieben: «Nie sichtbar, aber immer bereit. Ein Vierteljahrhundert lang waren Antonio Esposito und Elisabeth de Meuron ein ungleiches Paar.» Diese Einschätzung deckt sich mit den Erzählungen, die mir zu Ohren kamen. Allerdings erinnern sich die wenigsten an Gespräche mit ihm. Er war zwar immer da, aber stets zurückhaltend und auf Distanz. Dies schuf den Nährboden für manches Misstrauen ihm gegenüber und manchen Tratsch.

Antonio Esposito mit den Barsoi vor dem Schloss Rümligen, 1976Foto: zvg

Maria Gfeller, ca. 1945Foto: zvg

Maria, die Pächtersfrau

(Familie Gfeller)

«Die Familie Gfeller war über hundert Jahre Pächter auf dem Schlossgut der Familie von Tscharner und später von Madame de Meuron hier in Amsoldingen. Wissen Sie, was das bedeutet?», fragte mich René Tschäppät mit seinem französischen Akzent, als er sich zum ersten Mal telefonisch meldete. Seine bald 100-jährige Schwiegermutter habe viel zu erzählen. Ehrlich gesagt, ahnte ich nicht, was das bedeutete. Ich dachte, Pächter seien einfach Landwirte, Bauern wie andere auch.

Vor unserem Treffen wollte der Schwiegersohn wissen, was ich Maria Gfeller zu fragen beabsichtige und wozu – um sich vorzubereiten und die nötigen Unterlagen herauszusuchen. Ob ich für das Buch auch die Einwilligung der Enkelin Barbara Hegner hätte, denn mit ihr habe sich die Familie Gfeller immer gut verstanden. So schrieb ich ihm folgendes Mail:

Lieber Herr Tschäppät

Mich interessieren grundsätzlich alle Erinnerungen und auch kleine Details, die Maria Gfeller an ihre Schulzeit, an ihr Elternhaus, an ihre Ausbildung und natürlich auch an die Zeit als Pächterin hier in Amsoldingen hat.

Denn es ist sicher eine sehr besondere Geschichte von Maria Gfeller, zeigt aber auch auf, wie sich die Landwirtschaft verändert hat, wie es war, als Pächter einen Hof zu betreiben, wie es war, als Frau in einen Betrieb hineinzuheiraten usw.

Ein oder zwei Löffel? Die Dose Nescafé ist halb leer. Anderthalb bitte. Das heisse Wasser aus der silbernen Thermoskanne löst den Kaffee nicht ganz auf, kleine braune Brocken drehen sich beim Rühren im Kreis. «Ich erinnere mich an die Fettaugen, wenn ich am Morgen mit dem gleichen Löffel nach der Rösti im Kaffee gerührt habe», erzählt René Tschäppät: «Mich graust es noch heute.» Ein Tropfen Milch aus der Packung hellt den Kaffee auf, ein Teller Güezi steht auf dem Küchentisch. An der Wand winkt ein blonder Junge von einem Abreisskalender, ein Enkelkind, an einer Pinnwand sind die nächsten Daten des Turnkurses notiert und einige Telefonnummern. Der Kühlschrank rumort, neben dem elektrischen Kochherd steht ein alter Holzherd. Es ist ein Werktag, deswegen sitzen wir im kleinen Holzhaus in der Küche auf der Eckbank auf selbstgenähten Kissen und nicht in der Stube. Vor dem Fenster steht die Linde, einzelne gelbe Blätter trotzen den Herbstwinden. Ein handgewobenes Leinentischtuch überdeckt das geblümte orangene Wachstuch.

Diese Küche erinnert mich an die vielen Stunden, die ich als Kind bei Bauern im Nachbardorf verbrachte. Jeden Morgen nach dem Ausmisten des Stalls – zwanzig Pferde und einige Kühe – sassen alle beim Frühstück: Ruchbrot, Konfitüre, Butter und Nescafé. Auch für die Kinder gab es nichts anderes zu trinken, und durstig wie ich war, liebte ich dieses Getränk mit einem ordentlichen Schluck kalter Milch aus dem blassgelben Rössler-Porzellankrug. Wasser gab es draussen beim Brunnen. Um mit dem Mund unter die Messingröhre zu gelangen, woraus das kühle Wasser der eigenen Quelle unaufhörlich sprudelte, musste ich mich über den kalten Steintrog beugen. Der Rand war immer feucht und glitschig, da wir in Eimern Wasser für die Pferde schöpften. War der Durst gelöscht, waren dafür die Hosen nass.

Der Welsche

René Tschäppät, der quirlige Mann, schaut mich ernst an. Er sitzt am Tischende, Maria mir gegenüber, ihre Hände ständig in Bewegung. Am 30. April 1924 war sie im Nachbardorf Uebeschi zur Welt gekommen. Die Geschichte seiner Schwiegermutter liegt René Tschäppät am Herzen. Er kennt ihre Leistungen, ihre Kraft und ihren Mut. Weiss aber auch, welche Enttäuschungen sie hinnehmen musste und wie sie weiter aufrecht ihren Weg gegangen ist. Er ist stolz auf ihren «IQ», wie er immer wieder lächelnd sagt. Maria habe sich nie einschüchtern lassen. Weder von den Männern auf dem Hof noch von Madame de Meuron – und auch nicht, als Marias Tochter ihn, den Welschen, zum Freund wählte. Das rechnet er Maria hoch an.

Maria Gfeller hoch zu Ross ...Foto: zvg

... bei der Feldarbeit, vor 1960Foto: zvg

Maria lässt ihren Schwiegersohn reden. Er ist in Tramelan geboren, machte dort auch seine Lehre als Feinmechaniker und lernte in einem Restaurant Judith Gfeller kennen, die dort servierte. Die Liebe zu ihr führte Tschäppät nach Amsoldingen. Er durfte bald bei Judith wohnen, «Maria war aufgeschlossen und sagte: ‹Ihr müsst hier nichts verstecken›.» Madame de Meuron dagegen begegnete dem jungen Paar mit grosser Skepsis.

Maria schmunzelt. Manchmal lacht sie auch ein helles, klares Lachen. Woher sie wohl diese Offenheit und diesen Mut nimmt? Sie ähnelt wenig meinem Bild einer alten Bäuerin, die ein Leben lang schier pausenlos auf einem Hof angepackt hat.

René Tschäppät erzählt weiter. Er kannte die Landwirtschaft von seinem Grossvater, der im Jura einen Hof bebaute, mit Freibergern, der einzigen Schweizer Pferderasse, die im Jura ihren Ursprung hat. Mit ihnen pflügten sie die Felder, am Wochenende ermöglichten sie einen kleinen Ausritt. In den Ställen von Madame standen keine dieser braunen, kleinen, kompakten Pferde mit Bürstenschnitt-Mähne. Sie waren ihr zu wenig stark für die Feldarbeit und zu wenig edel für die Reiterei. René Tschäppät erzählt, Maria Gfeller und ich hören amüsiert zu – denn nun erleben wir Tschäppäts erste Begegnung mit Madame de Meuron mit.

Er arbeitete in der Schlosserei, der «Schmiede», wie alle in Amsoldingen sagten. Im Sommer bei grosser Hitze oft mit nacktem Oberkörper – bis ihn Madame de Meuron mit dem Spazierstock auf dem Weg zur Arbeit abfing und fragte, wo er herkomme. «Vom Mittagessen» – «Nein, aus dem See», entgegnete sie forsch, worauf Tschäppät «aba» sagte und mit einer abschätzigen Handbewegung wortlos an ihr vorbeizog. Das goutierte Madame gar nicht. Auf dem Hof rief sie nach Pächter Gfeller, um zu erfahren, wer dieser unverschämte Jüngling sei. Schnurstraks sei sie zum Schmiedemeister Bruni marschiert und habe gesagt: «Herr Bruni, bi öich schaffet e blutte Ma, dä müesst dir sofort entlah!»

In der Schmiede amüsierten sich alle über den Auftritt von Madame. Gar nicht zum Lachen fand man die Episode dagegen bei der Pächterfamilie Gfeller. Die Geschichte mit dem nackten Mann brachte Hans in Panik. Der Schwager von Maria und älteste Sohn der Pächterfamilie fuhr postwendend mit dem Töffli in die Schmiede und drohte: «Wenn sie herausfindet, wer du bist, dann kündet sie uns allen!»

René Tschäppät schwankt beim Erzählen zwischen Lachen und Ernsthaftigkeit. Um die Angelegenheit zu beruhigen, verlobten sich René Tschäppät und Judith Gfeller. Fritz Gfeller, Judiths Vater, meinte zur Verlobung: «Jetzt ist aber eine Zeitlang Ruhe!»

Obwohl Tschäppät jetzt über vierzig Jahre in Amsoldingen wohnt, ist ihm immer noch der Blick eines Auswärtigen eigen, etwas distanziert und analytisch. Er ist nicht im Geflecht dieses Dorfes aufgewachsen, es sticht ihm anderes ins Auge als den Einheimischen. Davon zeugen auch die Stapel Unterlagen, die er vor sich ausgebreitet hat: Fotos, Briefe und seine Chronologie zur Familie Gfeller. Zuunterst sucht er die Pachtverträge zur Familie von Tscharner heraus. Den ersten von 1890. «Über hundert Jahre war die Familie Gfeller Pächterin des Schlossguts. Und immer lebte sie in Unsicherheit.»

Die Angst regiert

Jetzt räuspert sich Maria Gfeller: «Diese Angst, die Pacht zu verlieren, sass immer mit am Tisch, liess jedes Wort wohlüberlegt sein, begleitete jeden Handgriff.» Sie spricht bestimmt und besonnen, der Schalk in den Augen hellt ihre Worte auf. «Dabei waren Gfellers so lange Pächter des Schlossguts Amsoldingen, da dachte ich, als ich heiratete, die Pacht sei etwas Selbstverständliches.»