29,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Als Berner Original ist sie in die Geschichte eingegangen, Anekdoten und träfe Sprüche werden ihr zugeschrieben, die schwarzen Kleider, grossen Hüte, das verbeulte Hörrohr und ihre weissen Windhunde bleiben in Erinnerung. Ihr Auftritt jedoch – eine grosse, gelungene Maskerade – und ihre Erscheinung sind nur auf den ersten Blick schwarz-weiss. Der Versuch, Elisabeth de Meuron in Worte zu fassen, sie weg vom Klischee zu führen, hin zur Person, die mit ihrem scharfen Blick einen Horizont erfasste, in dem alles möglich und sichtbar war, ist fast so unmöglich wie spannend. Diese ihre Weitsicht öffnete Widersprüche – und Abgründe, die ihr zum Lebensantrieb wurden. In ihren Briefen schreibt sie jede Nacht ihre Gedanken und Gefühle auf, direkt und ungestüm, engste Freunde und Verwandte stehen dabei für Momente in ihrer Nähe: Einen furchtsamen Blick will ich versuchen auf mein Schicksal, das ich hinter meiner Mauer des Schweigens verbergen muss, damit niemand daran rühren kann. Und versuche es auszuhalten, allein zu sein gegenüber Dingen, die von jeher zu gross waren. Mein Leben mit all meinen ererbten Eigenschaften und meiner Geistes- oder Gefühlsbeschaffenheit, meiner eingeschriebenen Gebrauchsanweisung, die nicht zu verwirklichen war. Intelligent, talentiert, energisch, aufbrausend verbringt Elisabeth ihre Jugend in Bern in einer patrizischen Familie, die den alten Zeiten nachlebt. Und fast ein Jahrhundert lang stellt sie sich dem Widerspruch zwischen Aufbruch und Tradition – in der Politik des Ersten und Zweiten Weltkriegs, in der Gesellschaft, aber auch in der Liebe. Sie gibt sich nie zufrieden und nie geschlagen. Das Wappen der von Tscharner, der Greif – halb Löwe, halb Adler –, dieser Stempel, haftet nicht nur auf den Briefbögen, sondern auch an ihr. Avec les ailes sans savoir voler. Hunderte von Briefen sind zusammengekommen. An Handwerker, Freundinnen und Freunde, Verwandte oder Politiker. Ausschnitte daraus zeigen Sprachwitz und die ernste wie humorvolle Auseinandersetzung mit allen Fragen des Lebens. Sie sind eingebettet ins Erzählen der Enkelin über ihre Grossmutter. Die Erinnerungen vieler Menschen, welche einen Teil ihres Lebens ‹Madame de› begleitet haben, ergänzen das Puzzle aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Diese Spuren werden literarisch zu einem Roman verwoben. Aus dem Inhalt Hundert Jahre energisch gelebt / Eine Jugend in aristo kratischen Verhältnissen / Zwei Weltkriege / Auseinandersetzung mit Politik und Gesellschaft / Freundschaft mit Bundesräten und Bauern / Schwimmen im See, in Literatur und Kunst / Begegnen und Aufgeben der Liebe / Familiengeschichte zwischen Schicksal und Befreiung / Das Hadern mit sich als Frau und mit der Frau an sich

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

KAROLINE ARN

ELISABETH DE MEURON-VON TSCHARNER

2. Auflage 2014

Alle Rechte vorbehalten

Copyright: Zytglogge Verlag, 2014

Lektorat: Hugo Ramseyer

Korrektorat: Monika Künzi, Jakob Salzmann

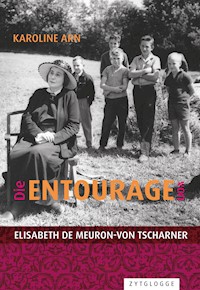

Coverfoto: Elisabeth de Meuron-von Tscharner

(Foto Rodo Wyss, 1970)

Frontispiz: Stempel Tscharner-Wappen

Gestaltung/Satz: Franziska Muster Schenk, Zytglogge Verlag

ISBN 978-3-7296-0885-6

eISBN (ePUB) 978-3-7296-2030-8

eISBN (mobi) 978-3-7296-2031-5

E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch

Zytglogge Verlag, Schoren 7, CH-3653 Oberhofen am Thunersee

[email protected], www.zytglogge.ch

Eulennest

Ein sonniger Abend im Frühling 1947. Es ist ruhig im Haus, unten rumpelt es dumpf aus der Küche, draussen muht eine Kuh, im Stall hantiert der Meisterknecht mit dem Milchgeschirr. Es ist Zeit zum Melken. Nach dem Eclat mit ihren Enkelinnen hat sie sich in ihr Zimmer zurückgezogen.

Das Laub der hohen Bäume im Park hält die letzte Abendsonne zurück. Einzelne Lichtstrahlen fallen quer durch den Raum, Stäubchen funkeln auf ihrem Weg zu Boden. Das Licht fällt nur spärlich ins Zimmer. Die drei Fenster bieten einen guten Ausblick auf das Schlossgelände, auf der einen Seite der Teich vor dem Schloss und die Kaskaden am Felshang, auf der anderen Seite der Landwirtschaftsbetrieb, beim dritten kann sie direkt in den Hühnerhof sehen. Eulennest nennt Elisabeth ihr Haus.

In der einen Ecke des Schlafgemachs steht die grosse, fast quadratische Bettstatt, überdacht von einem Baldachin mit eingewobenem goldenem Muster. Ein Himmelbett, das an die Zeiten gemahnt, als aus Angst vor dem Ersticken im Sitzen geschlafen wurde. Grosse Kissen sind auf der Seite aufgetürmt, damit sie beim Lesen bequem sitzen kann. Das seidene Häubchen und das Nachthemd lugen zusammengefaltet unter den Kissen hervor. Auf einem der Nachttische stehen zwei tragbare Kerzenhalter mit langen, weissen Kerzen, daneben liegt griffbereit ein Päckchen Schwefelhölzer. Eine geräumige Kommode und ein Schrank bieten Platz für die Kleider und ihre unzähligen Hüte. In der Ecke neben dem Bett steht ein Holzverschlag mit Kissen am Boden, eine überdimensionierte Schublade, das Lager der Hunde.

Draussen hat die Sonne die Mauern gewärmt, doch drinnen hat sie ein Feuer entfacht, damit die Feuchtigkeit nicht überall hinkriecht. Jetzt ist das Kaminfeuer verglommen; sie wird es nicht mehr schüren, bis sie zu Bett geht. Sie hofft, dass das Telefon bald klingelt, obwohl es kein Gespräch, sondern nur einen Schwall Vorwürfe bringen wird. Louise wird rapportieren, wo sie ihre Töchter aufgelesen hat, wohl halb verdurstet, halb verhungert, am Ende ihrer Kräfte. Sie hat vermutlich Recht. Elisabeth ist dem Bild der grauenhaften Grossmutter wieder einmal gerecht geworden. Ich benehme mich wie eine Rochel-Moore.

Sibylle und Barbara, ihre 17- und 14-jährigen Enkelinnen, wollten zwei Tage zu Besuch kommen. Es gab Kuchen, den Grittli gebacken hatte. Dazu eine Tasse heisse Schokolade mit frischer Milch ihrer Kühe. Anschliessend hatte sie die Spielkarten hervorgeholt. Sie setzten sich um den niederen Spieltisch mit dem grünen Molton und den geschwungenen Holzbeinen, ihre Tassen stellten sie auf runde Holzplättchen, die an allen vier Ecken im Tisch eingelassen sind.

Elisabeth spielt gerne, ihre Schachfiguren stehen immer bereit für die nächste Schlacht. Am amüsantesten findet sie das Kartenspiel Crapette, doch dies ist nur zu zweit spielbar, deshalb freute sie sich an diesem Nachmittag auf eine Runde Rommé. Die Mädchen beendeten ihr munteres Geplauder und schauten der Grossmutter zu, wie sie die Karten austeilte. Sie kannten das Spiel hinter dem Spiel; sie wussten, in Kürze würde sich ihre Laune zeigen. War sie heiter, purzelte ein Spass nach dem anderen aus ihrem Mund und die Mädchen durften sich prächtig amüsieren über die mitunter unflätigen Bemerkungen der alten Dame. War sie jedoch traurig, gab es ein fast wortloses Spiel. Einzig am Schluss stellte sie nüchtern fest, wer gewonnen, wer verloren hatte.

Heute aber war einer jener Tage, vor denen Elisabeth sich am meisten fürchtete. Bereits beim Aufnehmen der Karten spürte sie diese Ungeduld, und bei der dritten Karte zog sich ihr in der Magengegend etwas zusammen, ein feines Sirren in ihren Ohren setzte ein. Sie runzelte die Stirn, und statt Spässen zogen giftige Gedanken auf: Sibylle schaut jetzt genau wie ihre Mutter, so vorwurfsvoll, dachte sie. Sie ist die lautere von beiden, lacht und erzählt gerne, Barbara, die jüngere, ist verschlossener, sagt selten, was sie denkt. Aber nun begann auch sie leise zu kichern, sicher lacht sie über sie, die Grossmutter. «Seid still», fauchte sie die Mädchen an und kniff die Augen zusammen. Ein Fehlstart. Und bevor sie wusste, wie ihr geschah, rutschte wieder eine abschätzige Bemerkung über ihre Lippen. Nicht gegen die Mädchen, gegen ihre Mutter, die ihnen keinen Anstand beigebracht hat, die sie nicht anständig kleidet und ihren Frisuren freien Lauf lässt. Sie verschonte auch den Vater Maximilian nicht, zog über den schönen Berufsmilitär her. Der Raum füllte sich mit ihrem Hass und ihrer Aggressivität.

Barbara liess sich vorerst weder aus der Ruhe bringen noch einschüchtern. Sibylle schaute auf den Tisch, als ob sie die Grobheiten ihrer Grossmutter nicht hörte. Plötzlich stand Barbara auf, bedankte sich für den Kakao und verabschiedete sich mit den Worten, es sei schon spät. Sie nahm ihre verdatterte Schwester am Arm, packte die Mäntel in der Garderobe und rief Grittli einen Gruss Richtung Küche, um zu verschwinden, bevor die gute Seele auftauchen würde.

Elisabeth riss das Fenster auf, rief ihnen laut nach, sie sollten nicht unverschämt und ungezogen sein – und sah die Mädchen in der Kurve hinter den Bäumen verschwinden. Die liefen talwärts, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Anhalten würden sie erst unten im Dorf. Die beiden hatten kein Geld für den Zug; wann würden sie Bern zu Fuss erreichen?

Dann wählte sie seufzend die Nummer ihrer Tochter und erklärte so knapp wie möglich, die Kinder seien unerwartet aufgebrochen, nein, sie habe sie nicht aufhalten können und nach den Gründen könne sie die Mädchen selber fragen. Sie erwarte einen Rückruf, wenn sie auftauchten.

Dabei hat ihre Hausangestellte Margrit Bieri, von allen Grittli gerufen, alles schön vorbereitet. Im Schlafzimmer der Mädchen lodert im Cheminée ein Feuer, unter den grossen Federdecken heizt eine eiserne Bettflasche das klamme Bettzeug gehörig vor. Das Nachtessen wird auch beinahe fertig sein, der Duft von Kartoffeln, Lauch und Hamme ist unverkennbar und der Tisch für drei Personen gedeckt. Doch nun wird sie sich alleine hinsetzen müssen. Sie hofft, dass wenigstens der Appetit zurückkommt. Einsehen habe ich wenig in meinem Leben, weil es nicht zu meinen Fähigkeiten gehört, ein Einsehen zu haben, und das wird der Grund meiner vielen Missgeschicke sein. Wie oft hat sie sich schon über ihre Launen geärgert, über ihren Jähzorn, ihre Bösartigkeit! Wie oft hat sie ihre Ausbrüche zu zügeln versucht, die wie Eruptionen eines Vulkans in ihr hochkochten. Erfolglos.

Elisabeth wirft einen Blick in den Spiegel, er ist alt und leicht gewölbt, so dass sich ihr Bild in der Bewegung verzieht, ihr schmales Gesicht wird noch etwas länger.

Sie spürt plötzlich das Fell von Alya an ihren Beinen, die Hündin hat sich ins Zimmer geschlichen und schaut sie erwartungsvoll an. Seit sie ihre drei Jungen geworfen hat, scheint sie immer nahe am Hungertod. Mager ist sie, fast abgehärmt, früher war sie ein Prachtstier. Elisabeth streicht der weissen Barsoi-Hündin über den Kopf. Sie staunt über die grenzenlose Anhänglichkeit der Hündin und über ihre Ruhe, oft bemerkt sie deren Anwesenheit gar nicht.

Alya schleicht sich aber auch gerne davon, wenn ihre halbwüchsigen, wolfsähnlichen Mischlings-Welpen einmal ruhig schlafen. Die Jungen sorgen ansonsten regelmässig für Tumult im Schloss, stürzen über Möbel – was auch ihr in der Dämmerung immer wieder passiert –, denn die Räume sind vollgestopft damit, was sie zwar stört, aber dennoch nicht veranlasst, sich von nur einem Möbelstück zu trennen. Die Welpen zerkauen Teppiche, springen an ihr hoch, um die Hand zu lecken. Sie muss sich ständig wehren und hat Grittli im Verdacht, die Hunde mit Futter zu verziehen. So ungeduldig sie, Elisabeth, oft mit Kindern oder ihren Mitmenschen ist, wenn die Hunde toben, wird sie nie von ihren Wutanfällen gepackt, lacht stattdessen über die ungelenken Bewegungen, könnte stundenlang zusehen.

Alya ist dank ihren Jungen eine noch bessere Wächterin geworden, unbemerkt kommt niemand durchs Tor beim Schloss, sie bellt und fletscht die Zähne, leider manchmal etwas gar zu grimmig. Sie hat immer etwas altes Brot in der Tasche, um die Hunde zu belohnen, manchmal auch Stücke vom Lebkuchen, den ihr der Pfarrer zu Weihnachten schenkt. Aber es gelingt ihr nicht immer, rechtzeitig zur Stelle zu sein. Auch Schulkinder necken die Hündin manchmal, machen Mutproben und rennen durch den Schlosshof. Und bereits kläffen die Welpen ihrer Mutter hinterher. Doch die Hunde geben ihr Sicherheit. Hundeschutz ist viel besser als alle menschlichen Hasenfüsse.

Elisabeth folgt Alya die Wendeltreppe hinunter, die stummen Ahnen blicken wieder einmal ernst, unergründlich von den Wänden. Die Hündin wartet unten und schaut sie ungeduldig an. Kaum ist die Haustür einen Spaltbreit geöffnet, stürzt sie in grossen Sprüngen über die Terrasse davon.

Sie kann sich nicht vorstellen, ohne Hunde zu leben. Von klein auf haben Wolfshunde, Terrier oder Jagdhunde sie begleitet, aber diese weissen eleganten Windhunde gefallen ihr am besten. Mit ihrem schwierigen Charakter passen sie gut nach Rümligen und zu ihr. Auch wenn der Zoologe Alfred Brehm etwas gar hart mit ihnen ins Gericht geht. Er beschreibt die Barsoi-Rasse als im höchsten Grad selbstsüchtige Geschöpfe, die von anderen Hunden wenig Notiz nehmen, aber immer für ein Gerangel zu haben sind. Brehm hat vermutlich nie nachgedacht, dass den Tieren das Denken nicht gestattet ist.

Die Schar junger Hunde macht ihr dagegen Sorgen. Einen Welpen hätte sie beim deutschen Botschafter platzieren wollen – der ihr Alya geschenkt hatte –, einen anderen hätte sie gerne Max Huggler anvertraut. Doch alle Hunde sind ihr geblieben. Meist ist die kleine Meute in der Küche bei Grittli oder folgt ihr bis ins Schlafzimmer. Sie beleben das alte Gemäuer des Schlosses und lassen sich von ihm – im Gegensatz zu den Menschen – nicht beeindrucken.

Rümligen bringt Unglück, denkt sie manchmal. Der Ort ist stärker als die Menschen mit ihrem Tun und Denken. Dennoch ist es ihr Lieblingsort. Sie schottet ihn gegen aussen ab, hütet ihn wie einen Gral. Niemand darf fotografieren, keinen der vielen interessierten Kunsthistoriker lässt sie herein. Und für Fremde ist es nicht leicht, das Schloss zu finden. Von der Hauptstrasse durch das Gürbetal ist der Turm an einigen Orten sichtbar, doch je näher man dem Dorf kommt, desto mehr versteckt sich das stattliche Gebäude in den Hügeln des Längenbergs.

Es thront wie ein Adlerhorst hoch auf der Felsterrasse des Berges, und die Übersicht über das Tal ist bereits vom ersten Stock aus grandios. So steil die Hänge und der Aufstieg auch erscheinen, einmal beim Schloss staunen Besucher über die Weite und Grösse des Parks, die Höhe der Plattform und die Geräumigkeit des Schlosses. Erhaben und unverwüstlich steht das alte Gemäuer da, mit seinen Fundamenten, die in die Römerzeit zurückgehen.

Als Elisabeth Rümligen 1927 erbte, erliess sie als Erstes ein Verbot, unterzeichnet und bewilligt vom Gerichtspräsidenten: Frau Elisabeth de Meuron lässt anmit ihr Schlossgut Rümligen mit zugehörigem Land und Waldungen, insbesondere zum Schlosse gehörigen Anlagen gegen jede Besitzstörung, unbefugtes Betreten, Fahren und Reiten, sowie Fischen und Krebsen in den zum Schlossgut gehörenden Gewässern, mit Verbot belegen. Busse Fr. 1 bis 40.–. Elisabeth liess grosse Verbotsschilder anfertigen und rund um das Schlossareal aufstellen. Die Botschaft ist klar: Hier ist niemand willkommen, wenn er nicht persönlich empfangen wird. Besucher sind von weitem sichtbar, unbemerkt kann man sich nur durch den angrenzenden Wald nähern, und die Mauer der Plattform ist nicht zu erklettern.

Rümligen ist die letzte von Elisabeths Zwiebelschichten, die äusserste Schicht ihrer Kleider – es bietet Schutz und innerhalb der Mauern ist sie sich selber. Ich weiss, dass ich Recht habe. Rümligen will nicht einmal gedacht werden von Leuten, die ihm nicht passen. Ihm, dem hochmütigen Rümligen, das genau weiss, dass es gar nicht so schön ist, wie man glaubt – das nur den Reiz der Verlassenheit hat.

Wenn sich Besuch ankündigt, empfängt sie diesen lieber in Amsoldingen, ihrem Schlösschen nur wenige Kilometer entfernt Richtung Thun, im Sommerhaus ihres Vaters. Amsoldingen hat weniger mit ihr zu tun, dort ist sie selber wie zu Besuch und auch etwas fremd.

Doch es gab auch Ausnahmen. Gottfried Hess, ein junger, etwas verwirrter Mann, stellte sich als Schriftsteller vor und bat, ab und zu hier im Park von Rümligen verweilen zu dürfen. Sie willigte zu ihrem Erstaunen ein. Der Mann faszinierte sie, und auch die Hunde machten bei ihm keinen Mucks, als er vor dem Tor stand.

Sie wanderte mit dem Dichter durch den Park. Weiter vom Schloss entfernt wachsen die Büsche, Blätter und Gräser üppiger. Der Springbrunnen plätschert und verleiht dem Wildwuchs eine romantische Note. Das helle Haus mit dem Turm scheint alles Sonnenlicht aufzusaugen, so dass der Park im Schatten bleibt und die Feuchtigkeit auch im Sommer Frische bringt. Es riecht selbst am Nachmittag nach taufrischem Gras. Vom Weg hüpfen immer wieder kleine Frösche Richtung Bach, der am Springbrunnen vorbei einer Wiese entlangführt, von mächtigen Linden gesäumt. Die Bäume wirken wie Monumente, so dick sind die Stämme, so dicht ist ihr Blätterwerk.

Es kam selten vor, dass sie im Schlosspark Begleitung hatte, wenn sie spazieren ging. Sie wanderte mit Hess am Ententeich vorbei, der Allee entlang in den Wald, sie erzählte ihm, wie ihre Schweine diesen Weg lieben und sich gierig auf die Eicheln am Boden stürzen, wenn sie die Tiere ab und zu dort frei lässt. Sie erzählte auch von der Liebe ihres Vaters zu Rümligen, zum Park: Weil er in Rümligen spazieren, marschieren konnte, ohne jemandem zu begegnen. Im Schlösschen Amsoldingen auf dem Seen-Plateau zwischen Aaretal und Stockhorn war ihr Vater zwar aufgewachsen, hatte es später jedoch nie richtig bewohnt, weil er dort nicht unbemerkt flanieren konnte. Wie so oft sprach Elisabeth mit Hess vor allem über sich, über ihre Familie; manchmal vergisst sie ganz, Fragen zu stellen, besonders bei Leuten, die zuhören können, so vertieft ist sie in ihren Monolog.

Sie führte ihn damals auch auf den Turm. Zuerst die Wendeltreppe hoch, anschliessend zwei Holztreppen, die letzte mehr eine Leiter. Zuoberst in einem kleinen Zimmerchen bieten Bogenfenster atemberaubende Blicke in alle Richtungen, den moosigen Ziegeln entlang zum Dachgiebel, geschmückt mit dem kupfernen Kelch mit glockenförmigem Deckel. Die Kronen der Bäume, die fast so hoch wie der Turm in den Himmel ragen, liegen wie grüne Wolken vor der Landschaft. Ohne Dunst ist oft sogar ein Zipfel der Stadt Bern zu sehen, auch Thun in der anderen Richtung ist erahnbar, der See ein ferner grauer Fleck. Bei Föhn sieht man die Furchen der Schrattenfluh, das Niederhorn und dahinter Eiger, Mönch und Jungfrau, aber auch die breite Blüemlisalp neben dem Niesen. Sie zeigte Hess schräg unten die beiden Gartenpavillons, die, wären sie nicht mit groben Ziegeln gedeckt, mit ihrem tropfenförmigen Kuppeldach auch in eine buddhistische Tempelanlage passen würden. Die Kübelpalmen auf der Terrasse verstärken das südländische Bild. Eher französisch dagegen muten die hellen Kiesweglein an, die aus allen Richtungen zu einem Kreis zusammenlaufen und zum Springbrunnen im hinteren Teil des Parkes führen.

Vor dem Zubettgehen liest sie manchmal die rührenden Zeilen, die Hess über Rümligen geschrieben und ihr zum Geburtstag geschenkt hat. Seine Worte lassen verschüttete Gefühle und die Vergangenheit anklingen. Er drückt Sachen von mir aus, ohne mich zu kennen.

Statue im Park

Halb versteckt in einer Nische

steht einer Frau liebliche Gestalt.

Fröstelnd in der Abendfrische,

leicht verhüllt, als hätt sie kalt.

Nimm das Tuch von deinem Haupte

und blick freudig in die Welt!

Mach es wie das grünumlaubte Bäumlein,

das sich selbst gefällt.

Warum willst du dich denn schämen,

du bist gegossen ja aus Erz.

Musst das Fürchten nur bezähmen,

und zur Lust wird aller Schmerz.

Sie wollte dem jungen Dichter helfen, sie schickte seine Gedichte – ausgenommen die persönlichen wie Hundehochzeit, an einen toten Freund oder Kreuz im Walde – an Verlage und stellte ihm eine ihrer Wohnungen in der Stadt zur Verfügung; mit der Auflage, ihr als Gegenleistung zur Hand zu gehen bei ihren Einkäufen oder mit den Hunden, die sie nicht zu lange alleine in Rümligen lassen kann.

Alya ist noch immer nicht zurück. Elisabeths Hand auf dem eisernen Türknauf ist eiskalt geworden. Die Dämmerung vertreibt die Sonne und Wärme beim Schloss immer etwas früher als an den Hängen zum Tal. Sie klemmt den kupfernen Ständer für die Regenschirme zwischen die Türe, um nicht noch länger auf die Rückkehr der Hündin warten zu müssen. Im Esszimmer setzt sie sich hinter das übriggebliebene Gedeck und läutet die Glocke, damit Grittli das Essen bringt. Das Klingeln durchschneidet die Stille und schmerzt in den Ohren. Das Telefon dagegen ist still geblieben.

Im letzten Jahr, im Jahr nach dem Ende des Krieges, schien die Welt wieder etwas befriedet, die Konflikte in ihrer Familie dagegen beruhigten sich nicht. Louise und ihr Mann Maximilian von Stockar besuchten sie während des Krieges nur selten, die politischen Auseinandersetzungen führten immer wieder zu Streit. Elisabeth stritt sich aus verschiedenen Gründen mit ihrer Tochter. Seit Jahren ist das Verhältnis getrübt, sie empfindet Louise oft als feindselig, vermutet bei ihr eine psychische Krankheit. Dieses Luisli, bald 40 Jahre, hat allmählich viel von ihrem Verstand verloren, hat den Kopf in grosser Unordnung.

Louise sagt, sie habe einen herrischen Umgang mit ihren Mitmenschen und im letzten Herbst entbrannte ein Streit, weil ihr Louise vorwarf, sie habe sich mit ihrem Mann Max verbündet, stecke mit ihm unter einer Decke; Louise war unglaublich wütend. Nachdem sie uns kurz und klein schlug mit den Holzsohlen ihrer Schuhe und Kleiderbügeln, beschlossen Max und sie an diesem Abend, Louise in eine psychiatrische Klinik am Genfersee einzuliefern.

Doch sie blieb nicht lange. Sie schrieb ihrer Mutter, sie sei falsch oder lieblos behandelt worden, und bat ihren Mann um Hilfe. Max, der «Tiger», wie ihn alle Freunde nennen, fuhr in der Nacht mit dem Auto neben die Klinik. Louise kletterte heimlich über die Mauer und Max brachte sie wieder nach Hause.

Unterdessen ging es Louise besser. Meine Tochter wurde geheilt entlassen, schrieb und erzählte sie fortan. Doch wirklich überzeugt davon war sie nicht. Luislis Seele scheint sich zu erlösen nach Jahren, aber Luislis Verstand, Luislis Kopf bleibt krank. Schicksal. Ihr jahrelanger krankhafter Hass gegen mich löst sich, aber ihr Geist bleibt in Unordnung.

Die letzten Kartoffelstücklein schiebt Elisabeth an den Rand des Tellers zum Rest Lauch, den sie nicht mehr aufessen mag. Die Hamme ist verschwunden. Sie nimmt einen Schluck Wasser, wischt sich mit der Serviette den Mund ab und legt sie wieder in den silbernen Ring. Das Esszimmer ist einer der dunkelsten Räume im Schloss. Die Tapete ist hellbraun, durchzogen von dunkelbraunen Linien, die zusammen ein Karomuster bilden. Auch die dunklen Holzschränke und Truhen an den Wänden schlucken das Licht, ebenso die Bilder ihrer Ahnen in den goldenen Rahmen über dem dunklen Parkett. Alle Böden im Schloss haben gestanzte Löchlein – von den genagelten Schuhen der Militärs, die hier oft ein- und ausgingen. Der ovale Holztisch und die eleganten Stühle mit geflochtener Lehne und beigen Sitzkissen bieten für gut zehn Personen Platz. Nur der weisse Kachelofen mit den filigranen Säulenfüssen aus Sandstein hellt den Raum auf.

Elisabeth zuckt zusammen, endlich schellt das Telefon. Sie eilt in den Gang, reisst den Hörer von der Gabel und hört, die beiden Mädchen seien wohlbehalten in Bern angekommen, Louise habe sie mit dem Auto gesucht und in der Nähe von Belp aufgespürt. Erleichtert hängt sie den Hörer wieder auf.

Zwei Gesichter

Langsam steigt Elisabeth die geschwungene Treppe in ihr Arbeitszimmer hoch, das durch eine blaue Türe mit ihrem Schlafzimmer verbunden ist. An der Innenseite strahlt eine gemalte Sonne, daneben prangt eine Mondsichel, ein Komet, über sieben roten Sternchen. Auf beiden Seiten der Türe haben die Hunde mit ihren Pfoten tiefe Striemen in die Farbe gekratzt. Sie mögen es nicht, wenn sie ein- oder ausgesperrt werden.

Sie blickt in den Spiegel. Ihre Haare sind auch mit 65 immer noch dunkel, liegen seit Jahren auf Kinnhöhe gerollt in einem feinen Haarnetz. Das Gesicht erscheint blass, der Puder trägt dazu bei. Wenn sie den Mund zu einem Lächeln verzieht, bilden sich in den Wangen Grübchen, Falten sind aus der Nähe einige auszumachen – die lange, gerade Nase tritt markanter hervor als früher, sie legt die Stirn in Falten. Die Augen blicken skeptisch, etwas stechend. Viele Komplimente hat sie in ihrem Leben für ihre dunklen Augen erhalten, oft hat sie mit diesen mehr erreicht als mit ihren Worten. Wurde ihr dennoch eine Bitte abgeschlagen, dann mit den Worten auch die ‹schönsten› Augen können mich nicht abhalten. Jetzt blicken sie abwesend in den Spiegel, ihr Blick ist inwendig gerichtet.

Das junge Gesicht im Spiegel hatte sie früher nervös gemacht. Ein hässliches Spiegelbild ist komfortabler, ein schönes beunruhigender. Sie war schön, ja, aber das Spiegelbild passte damals so gar nicht zu ihren Gefühlen. Sie erschrak immer über ihre Frische und Entschlossenheit im Spiegelkonterfei, fühlte sie sich doch oft leer, tot statt lebendig oder zumindest betäubt, gefesselt. Könnte sie wählen, sie würde ihr Alter um keinen Preis gegen die Jugend zurücktauschen. Das Alter erscheint ihr – trotz allem – einfacher, als jung leidet man mehr auf diesem Lebensweg als im Alter. Eine ältere Frau schaut ihr heute entgegen, gekleidet wie ein Pfarrer, mit ernstem Gesicht. Oft, wenn sie vor dem Spiegel sitzt, fragt sie sich, ob ihre Freundinnen oder die Frauen in ihrer Verwandtschaft ähnlich fühlen, die Welt gleich empfinden wie sie. Sie bezweifelt es. Ich weiss nicht, ob die anderen Leute sich im Leben auch so fremd fühlen wie ich.

Als Kind konnte sie nie mit ihren Freundinnen mithalten, die brav stundenlang stillsassen und sich den Handarbeiten oder ihren Puppen widmeten. Eifersüchtig beobachtete sie die Mädchen in der Verwandtschaft, die mit ihrer Mutter in stiller Eintracht vor dem Feuer sassen, viel Gemeinsamkeit und Vertrautheit war dabei. Ungestüm dagegen, wie sie war, rannte sie ihrer Maman davon, am liebsten nach draussen, sie war unordentlich, ihr Zimmer gab immer wieder Anlass zu Rügen, und keine Strafe machte es besser. Sie war auch jähzornig und laut und traktierte ihre Freundinnen sogar mit dem Besen, wenn sie wütend war. Als Wirbelwind bin ich geboren und selten ist es mir vergönnt, auf jemanden Rücksicht nehmen zu können. Sie spielte am liebsten mit Knaben, auch wenn es ihr verboten wurde. Noch heute spürt sie den traurigen und oft beschämten Blick ihrer Mutter auf sich, wenn sie statt zu schelten nur noch schwieg.

Und heute noch interessiert sie vor allem die Welt der Männer. Ich habe Hände wie ein Mann und beruhige mich immer damit, dass ich mehr Freude an Männern als an meinen Schwestern habe, und das ist ein Beweis, dass ich eine normale Frau bin nach des Schöpfers Wille. Der Streit mit ihren Enkelinnen, vor einigen Stunden gerade eskaliert, passt zu ihrem Bild von sich selbst. Den Frauen fehlt die Sprache total, wie der Wille uns fehlt und wir uns selbst fremd sind, weil wir Dinge tun, die wir gar nicht als richtig ansehen, aber Reflexe zwingen uns dies zu tun. Wir sagen auch oft Dinge, die uns selbst erstaunen.

Der flache schwarze Hut, geflochten aus dicken Strohbändern und weiss gefüttert, liegt neben ihr, ein Sommerhut, der es dieses Jahr geschafft hat, schon im Frühling getragen zu werden. Im Winter bevorzugt sie Hüte mit dickem schwarzem Futter. Bei Frost schützt sie ein Hut aus schwarzem Pelz oder ein flacher, gefütterter Zylinder. Im Sommer bevorzugt sie runde Hüte mit breiter Krempe, sie hat auch modische Exemplare, die so flach sind, dass sie mit Haarnadeln festgesteckt werden müssen. Jeder Hut ist verziert, mit einem breiten Gitterband, einem glänzenden Samtband, mit Blumen oder Schleifen. Doch die Farbe bleibt sich gleich. Schwarz. In der Flut ihrer Hüte, die immer mehr Platz in den Schränken erobert, gibt es keine Farbtupfer.

Die spitzen weissen Kragen ihres Hemdes stechen unter dem schwarzen Strickjackett hervor. Der breite schwarze Ledergürtel gibt dem weiten Kleid eine Form, der Silberschmuck um den Hals bricht die dunkle Strenge. Heute trägt sie eine grosse Brosche, manchmal das Medaillon an der langen Kette oder ein Kreuz mit Stein in der Mitte. Der Schmuck ist immer schlicht und prägnant, ein optischer Akzent. Wenn sie Fingerringe trägt, dann zwei an einem Finger, am kleinen fast lieber als am Ringfinger. Den Mantel hat sie abgelegt, obwohl es im Zimmer bereits kühl ist.

Sie lebt Sommer und Winter nach dem Zwiebel-Prinzip, so dass es ihr selten zu kalt oder zu warm ist. Schnürstiefel mit Absätzen, die elegant und gleichzeitig komfortabel sind, lässt sie sich vom Schuhmacher immer wieder neue machen; schwarz, knöchelhoch, mit einem verspielten Fransenrand als Abschluss. In aller Strenge fehlt nie eine Prise Schalk.

Elisabeth setzt sich aufs Bett und nimmt ein Buch zur Hand. An den Wänden ihres Schlafzimmers hängen zwei Porträts von ihr. Beide Anfang der 20er Jahre gemalt – und doch stammen sie aus zwei verschiedenen Welten. Auf dem einen sitzt Elisabeth vor dem Münster, mit einer Bibel in der Hand, im seidenen Kleid mit einem feinen Hermelinkragen, die Haare brav in Wellen gelegt, der Blick irgendwie kindlich, fast etwas naiv. Auf dem anderen Bild blickt eine ernste, melancholische Frau in die Weite, im Hintergrund ist eine südländische Stadt.

Sie lässt das Buch zu und betrachtet die italienische Stadt, das Meer, die Hafenstimmung im Hintergrund des Bildes. Ein Ort, den sie gerne besucht hätte. Sie wählte ihn als Hintergrund, weil der Maler, Viktor Hammer, ihr so oft davon erzählt hatte. Er war als Österreicher während des Ersten Weltkrieges als Maler für die K.-u.-K.-Monarchie unterwegs. Er sah alles, auch, was man nicht sehen sollte. Nach dem Krieg liess er sich in Italien nieder, dort gefiel es ihm am besten. Fritz, Elisabeths Mann, hatte ihn auf einer seiner Reisen kennengelernt und war so begeistert von seinen Arbeiten, dass er ihn nach Bern einlud, wo er einige Wochen ihr Gast war.

Elisabeth fesselten seine Geschichten. Vielleicht weil er Maler war, lebten seine Erzählungen wie Bilder, voller Farben, Details, Stimmungen. Sie hörte die Schreie der Sterbenden auf dem Schlachtfeld oder die verzweifelt Verliebten lachen.

Hammer verwickelte sie in lange Diskussionen über Gott und die Welt. Wer den Krieg beobachtet und ihn gar als Bild festhalten muss, der fragt unweigerlich nach Gott, hatte er gesagt. Sein Glaube an den brutalen Gott im Alten Testament sei gewachsen, denn wenn er überhaupt noch an Gott glaube, dann müsse dieser schrecklich sein. Der barmherzige Gott oder Jesus mit seinen Wundern, das Neue Testament, das seien nur schöne Wünsche. Den Teufel, ja, den habe er immer wieder gesehen, anders könne er sich das Elend und die Tausende Toten nicht erklären, denen er begegnet sei. Er gab Elisabeth ein Buch, das beweisen sollte, dass Jesus von Nazareth nicht Gottes Sohn war, denn geschichtlich gab es 2 oder 3 Jesus von Nazareth. – Viel habe ich damals von diesem Plebejer-Sohn gelernt.

Plebejer nannte ihn Elisabeth damals, denn sein Vater war ein österreichischer Schuster, worauf der Maler sehr stolz war. Ich blieb eine Weile in Kontakt mit ihm, es beeinflusste mich und hinterliess schlussendlich Abscheu wegen seiner Einbildung und Besserwisserei.

Sie nistet sich wieder in ihrem Bett ein, wirft noch einmal einen Blick auf das Porträt an der Wand. Der Maler liess nicht locker, wollte sie damals unbedingt malen. Aus Neugierde, wie er ihren «Kriegsschauplatz» malen würde, willigte sie schliesslich ein. Mit seinem rechteckigen, schmalen Holzköfferchen hatte er sein Atelier immer mit dabei. Sie wollte sich zuvor umziehen, die Haare frisieren, doch er sagte, er wolle sie so malen, wie sie gerade sei, in diesem schlichten Rock und mit den Haaren im Turban versteckt. Diese Turbane trug, wer in den zwanziger Jahren etwas auf sich hielt punkto Mode.

Ihre Kleidung wirkt heute exotisch, das Bild wirkt fremd in diesem Zimmer. Nur die Goldkette trägt sie noch.

Die Barettli-Kette mit den kräftigen goldenen Ovalen, die ineinandergelegt sind. Es ist kein feiner Frauenschmuck; so auffällig und doch schlicht wird er nur in den alten Berner Familien getragen.

Bis ins 18. Jahrhundert hatten die gewählten Ratsherren diese Kette als Zierde auf ihrem Barett, der Kopfbedeckung. Ihre Töchter wurden deshalb Barettli-Töchter genannt, sie waren begehrte Bräute, bei denen mit einer Heirat die Chancen stiegen, ebenfalls einen Ratssitz zu ergattern. Am Ende des Ancien Régimes wurde diese Amtstracht aufgehoben, die Ratsherren halbierten ihre Ketten und schenkten sie den Töchtern als Schmuck. Immer die älteste Tochter erbte sie.

Der Maler drückte ihr die Kette in die Hände, als ob er andeuten wollte, sie sei eine Gefangene, in diese Kette gelegt.

Das Bild lässt Elisabeth nie los. Manchmal beachtet sie es monatelang nicht, doch wenn sie es anschaut, erwachen alte Gefühle. Diese Blase oder Kugel, die mitten im Bild steht – sie weiss noch heute nicht, was die genau darstellen soll. Sie hat den Maler nicht gefragt. Vielleicht sollte es das Ende eines Traums andeuten?

In der unteren Bildecke führt eine Treppe vom Hafenquai ans Wasser. Dort sitzt eine Frau mit dunklen Haaren, schaut aufs Wasser. Ein Mann deutet einen Kniefall an, scheint um etwas zu bitten. Doch die Frau dreht sich weg. Der Maler und sie, Elisabeth. Sie weiss noch, wie er sie gebeten hat, mit ihm zu gehen. Der Wiener, welcher mein Mann mir als Logiergast ins Haus praktizierte, und in mein Schlafzimmer kam. Sie hatte ihn wohl geliebt. Sie hätte damals gehen können. Alles hinter sich lassen, ein neues Leben beginnen.

Eine Scheidung von ihrem Mann hatte Elisabeth schon seit längerem in Betracht gezogen. Aber trotzdem ging sie nicht. Zögern war sonst nicht ihre Art, immer versuchte sie, mit aller Kraft und manchmal gegen jeden Verstand alle Hürden zu nehmen, oft mit dem Kopf durch die Wand. Immer hatte sie ihren wachen Geist und ihr Mundwerk zu nutzen gewusst.

Nur in diesem Moment der Entscheidung, da war sie wie gelähmt, versteinert und kraftlos, unfähig, diesen Schritt zu machen, sich zu befreien, sich zu lösen. Zwar wachte sie mit den Gedanken auf: Meine Pflichtlosung heute: se fortifier, se libérer, se détacher, doch bald brachte der Tag die Zweifel zurück. Der Künstler erzählte von Übersee, von seinen Plänen, nach Amerika zu gehen. Doch: Wieder heiraten ist nicht leicht, wenn man schweres Bernerblut in den Adern hat. Vielleicht dachte sie auch an ihre Kinder, die schon zu gross waren, um einfach an einem anderen Ort zu leben, aber zu jung, um alleine hier zu bleiben.

Der Künstler malte eine Woche fast pausenlos, wollte ihr das Bild erst zeigen, wenn es fertig war. Er präsentierte es unter einem Tuch auf seiner Staffelei und bat sie, das Tuch mit einem Ruck zu lüften. Sie erschrak. In der unteren Ecke waren ein Mann und eine Frau Hand in Hand gemalt. Elisabeth wollte das nicht, nicht so. Er musste das Bild übermalen und malte den knienden Mann und die abweisende Frau. Glück ist so federleicht, Glück ist so erdenschwer.

Eine schöne und schmerzliche Erinnerung schmückt ihre Wand. Doch wenn sie wehmütig oder gar träumerisch wird, dreht sie nur den Kopf, und schon schaut das Bild der demütigen Elisabeth mit der Bibel vor dem Berner Münster sie mahnend an.

Die Englandreise

1951 reist Elisabeth mit Barbara nach London. Sie fahren im Nachtzug nach Calais. Den grossen ledernen Koffer hatte der Schaffner ins Gepäcknetz gehievt. Sie streicht über das weisse Laken des schmalen Betts. Ihren Mantel hat sie in die Hutablage gelegt. Endlich kann sie wieder einmal verreisen.

Sie will, dass Barbara perfekt Englisch lernt, obwohl sie nicht sicher ist, ob die ihre Begeisterung über dieses Unterfangen teilt. Denn im Speisewagen versucht ihr Barbara zu erklären, dass sie in London nicht in die Finish School gehen wolle. Mit der Matura in der Tasche habe sie jetzt wenig Lust, schon wieder die Schulbank zu drücken.

Das wird sich geben, denkt Elisabeth. Barbara zieht sich nach dem Essen ins Abteil zurück, um zu lesen. Sie bleibt im Speisewagen sitzen und schaut aus dem Fenster in die Weite, die in der Abenddämmerung vorbeizieht.

Sie sehen sich oft, Elisabeth und Barbara, vielleicht liegt es an ihren Geburtstagen, die nahe beieinanderliegen. Ihr Geburtstag ist der 22. August 1882, der von Barbara der 27. August 1933. Elisabeth feierte früher meist Ende August mit einer Einladung zum Tee und über hundert Gästen im Schlösschen Amsoldingen, das heisst in seinem Park am See.

Dieses Landhaus erinnert sie immer an ihre anglophilen Vorfahren. Bereits im 11. Jahrhundert war das Gebäude als Chorherrenstift gebaut worden, direkt neben die Kirche. Ein stattliches, aber schlichtes dreistöckiges Steingebäude. Die Feuchtigkeit machte den Bewohnern stets zu schaffen; nach der Reformation blieb das Haus deshalb kaum fünfzig Jahre im gleichen Besitz.

Bis Beat Ludwig von Tscharner Amsoldingen 1842 nach dem Vorbild schottischer Landsitze im neugotischen Stil umbauen liess und einen weiteren Hausflügel, ein Türmchen mit Treppe und eine überdachte Veranda mit Holzverzierungen erstellte. Mit den neuen unterirdischen Kriechgängen blieb nun die Feuchtigkeit unter der Erde und behelligte die Bewohner nicht mehr. Das Gut wurde trotzdem nur im Sommer bewohnt, als beliebtes Ausflugsziel zum Fischen und Jagen und mit dem Park für Feste.

Tochter Louise hatte an diesen sommerlichen Geburtstagsfesten jeweils alle Hände voll zu tun, auch am 27. August 1933, einem heissen, schwülen Tag. Das Gras der Wiese, die sanft gegen den See abfällt, war kurz zuvor gemäht worden. Die Gäste überquerten die schattenlose Strecke eilig, über dem Feld flimmerte die heisse Luft. Sie tummelten sich lieber im Schatten der Bäume am See; hölzerne Klappstühle standen in Gruppen auf dem weichen Moosboden, auf den Gartenstühlen lagen Kissen. Einige Gäste schwammen, vor allem die Kinder, die Männer hatten das Ruderboot aus dem Bootshaus geholt, kämpften sich durch die Seerosen und holten die Frauen am hölzernen Steg ab. Es wurde fröhlich gelacht, wenn sie mit Sonnenschirmen bewaffnet oder grossen Hüten auf dem Kopf ungelenk in ihren Röcken ins Boot stiegen und dieses bedrohlich schwankte.

Louise war damals hochschwanger, erwartete bald ihr Kind. Die Gäste hielten sie auf Trab, sie dirigierte die Angestellten, die für Nachschub bei Speis und Trank zu sorgen hatten. Den ganzen Tag kümmerte sie sich um das Wohl der Gesellschaft. Gegen Abend war sie nicht nur müde, das Ziehen im Bauch wurde stärker und regelmässig. Die Hebamme und der Doktor wurden gerufen, die Gäste gingen, und kurz vor Mitternacht kam im Schloss Amsoldingen ihre Enkelin Barbara zur Welt, inmitten der prächtigen Blumenbouquets und ihrer Geburtstagsgeschenke. So sind ihre beiden Geburtstage miteinander verbunden.

Elisabeth bestellt noch einen Tee. Wenige Reisende sitzen noch im Speisewagen. Durch das Fenster sind nur noch ab und zu Lichter zu sehen, die Landschaft ist in der Dunkelheit verschwunden und das Fenster wirft ihr Spiegelbild zurück.

Sie reist gerne, früher fuhr sie regelmässig nach Deutschland. Sie legte damals etwas Geld aus dem Verkauf ihres Elternhauses am Berner Münsterplatz auf ein deutsches Konto – zum Glück, da sie im Bankenkrach von 1930 den ganzen Verkaufserlös auf ihren Schweizer Konten verlor. Vor dem Krieg fuhr sie im Sommer manchmal nach Klausdorf, auf das Gut der Familie Hagemeister, die diesen Gutsbetrieb bei Stralsund seit der Renaissance führte, bis zur Annektion der Sowjets.

Auch Louise reiste nach Deutschland, im Winter war sie meist in Garmisch-Partenkirchen; doch diese Reisen nahmen 1935 ein abruptes Ende. Die Nazis prägten damals bereits die Stimmung und das Ortsbild. Einmal war sie mit ihren kleinen Töchtern einkaufen, Menschen säumten die Strassen, jubelten einer Parade zu, die durch die Ortschaft zog, hielten die rechte Hand ausgestreckt und riefen: «Heil Hitler!» Die damals fünfjährige Sibylle liess sich vom Jubel anstecken, blieb in den Menschenmassen stehen, streckte ihr Ärmchen in die Luft und krähte aus vollem Hals: «Heil Hitler!» Da gab Louise dem Kind eine Ohrfeige, nie wieder solle sie eine solche Dummheit machen.

Am nächsten Morgen klopfte ein Angestellter des Hotels an die Zimmertüre und bat sie, möglichst rasch abzureisen. Den Grund nannte er zwar nicht, klar war er trotzdem. Das war ihre letzte Reise nach Deutschland.

Zu Barbaras 18. Geburtstag gelang Elisabeth eine Überraschung. Den kleinen Mädchen schenkte sie nie etwas zum Geburtstag – die hatten doch längst alles, was sie brauchten. Doch als junge Frau führte sie Barbara in ein Schneideratelier. Der Chef persönlich eilte herbei und wies seine Gehilfen an, diesen und jenen Stoff zu bringen. Es roch nach heissem Dampf und frisch gebügeltem Stoff, im Hintergrund ratterte eine Nähmaschine. Barbara wurde hinter eine spanische Wand bugsiert und von oben bis unten vermessen. Elisabeth war die Dirigentin. Dieser Stoff war zu dunkel, jener zu knittrig, hier fehlte eine Musterung, dort zweifelte sie an der Qualität. Sie genoss es, wieder einmal schöne Kleider anfertigen zu lassen: ein Cocktailkeid, ein Abendkleid und ein Tailleur-Kleid. Sie fragte Barbara kein einziges Mal nach ihrer Meinung. Was wie genäht werden musste, wusste Elisbeth haargenau.

Wie oft hatte sie Barbara schon beraten, wie sie einen Gürtel tragen oder ein Tuch binden soll – und immer hat ihr Barbara nach dem Blick in den Spiegel Recht gegeben. So liess sich ihre Enkelin durch dieses Prozedere treiben. Als sie sich bei ihr bedankte, sagte sie nur, sie brauche die richtigen Kleider, um die richtigen Männer kennenzulernen. Wenn sie etwas schenke, dann mit gutem Grund.

Elisabeth steht auf und geht ins Abteil. Ihre Enkelin schläft; gross geworden ist sie, aber immer noch das schlanke, feingliedrige Mädchen mit den hellen Locken. Sie legt sich das Kopfkissen in den Rücken, setzt sich auf das Bett und holt Papier und einen Füllfederhalter hervor, um im Licht des kleinen elektrischen Lämpchens Briefe zu schreiben. Der Zug fährt regelmässig mit monotonen Triolen über die Schienen. Als er an einem Bahnhof abrupt stoppt, erwacht Barbara, schaut sie erstaunt an und bemerkt, dass Grand-maman nur ihre Schnürschuhe ausgezogen und wohl noch keine Minute geschlafen hat. Sie solle weiterschlafen, es gehe noch drei Stunden, sagt Elisabeth.

In Calais versucht sie, die Folgen der britischen Bombardierung zu sehen, die 1945, als Calais bereits seit einem Jahr befreit war, die Stadt irrtümlich zerstörte. Auch sechs Jahre später sollen hier noch viele Trümmer liegen und es ist unklar, ob die Altstadt je wieder aufgebaut wird. Doch der Nebel verdeckt die Sicht vom Hafen auf die Stadt und der Sturm türmt die Wellen im Hafenbecken hoch gegen die Mauer auf.

Das Gepäck ist im Innern des Schiffs sicher verstaut, Elisabeth geht an Deck, während sich die anderen Passagiere einen Sitzplatz im Trockenen suchen. Sie bleibt trotz Regen und Wind draussen. Lieber nass als seekrank, sagt sie zu ihrer Enkelin. Wie eine zur Seite gerutschte Galionsfigur steht sie im wehenden Mantel an der Reling, mit einer Hand hält sie sich fest, mit der anderen sichert sie sich den Hut. Sie blickt dem Flug der Möwen nach, die das Wetter eher zu belustigen scheint. Nur das Schiffshorn kann den Sturm übertönen.

Sie möchte Barbara auf die weissen Felsen von Dover hinweisen, die erst auftauchen, als das Schiff in sie hineinzufahren droht. Es dreht in den englischen Hafen ab. Endlich. Ihre Enkelin ist völlig durchnässt und zittert am ganzen Körper.

Elisabeth muss immer wieder warten, damit Barbara Schritt halten kann. Eines dieser schwarzen Taxis, die hier die Strasse befahren, bringt sie zum Hotel. Die nassen Kleider hängen sie zum Trocknen auf. Am Abend setzt Elisabeth sich hinter den kleinen Tisch im Zimmer und beginnt zu schreiben. Am anderen Morgen sitzt sie wieder dort. Oder sitzt sie immer noch dort?, scheinen die Augen ihrer Enkelin zu fragen, als sie aufwacht. Auf dem Tisch liegt ein Stapel adressierter Couverts.

Der Finish School in London kehrt Elisabeth bereits im Empfangsbüro wieder den Rücken. In perfektem Englisch stellt sie der Direktorin einige Fragen und zieht ihr Anmeldeformular wieder zurück. «Du hast Recht gehabt, das ist nichts für dich», sagt sie zu ihrer Enkelin und winkt dem Taxi. Zurück in der Hotel-Lobby führt sie ein kurzes Telefongespräch.

Keine Stunde später steht eine junge Frau bei ihnen im Hotel. Sie ist die jüngste von drei Schwestern, die aus Schottland nach London gezogen sind; die beiden älteren verkaufen teure Kleider in exklusiven Boutiquen, die jüngste kümmert sich um den Haushalt. Der Krieg hat den drei Schwestern aus der englischen High-Society einen Strich durch ihr Leben gemacht. Alle ihre Verlobten sind gefallen, nicht einmal die Leichen sind heimgekehrt. In der Wohnung der drei Frauen ist ein Zimmer frei; dort wird Barbara einziehen. Da ihr Englisch bereits gut ist, meldet Elisabeth sie in einer Schule für Schauspieler an. Perfektes Sprechen auf der Theaterbühne oder auf der Bühne des Lebens will gelernt sein.

Elisabeth will in London so viel wie möglich sehen, wie immer alles möglichst genau betrachten und beobachten. Um sich noch Jahre später an jedes Detail zu erinnern. Mit einem Bus fahren sie quer durch die zerstörten Stadtquartiere. V-Waffen der Deutschen, die Vergeltungswaffen, haben Verwüstung zurückgelassen. Sie will «das Mahnmal der Hoffnung» sehen, die fast unversehrte St. Paul’s Cathedral inmitten der zerbombten Häuser. In Rümligen noch dachte sie manchmal: Es ist gar nichts so Arges passiert. Das Land bringt hervor, was es kann, die Kühe lassen sich melken, die Schweine haben Junge, die Pferde ziehen, was man sie ziehen lässt, wie in alten Kinderbilderbüchern, nur die schlecht gehaltenen Schafe sterben, doch hier in England erahnt sie, was der Krieg angerichtet hat.

Im British Museum versinkt sie in der Zeit der alten Ägypter und britischen Kriege. Am Abend knipst sie im Hotel am Schreibpültchen die Leselampe an. Auf einer Ansichtskarte schreibt sie: Gehen Sie nach London ins British Museum die Assyrer ansehen, wenn Sie Gelegenheit haben, mir sagte das etwas . . . Ihre Enkelin geht zu Bett.

Wieder nimmt Elisabeth ein Blatt Briefpapier hervor, doch bevor sie schreibt, tauchen Bilder ihrer Kindheit auf. Die assyrischen Steinreliefs aus dem Palast von Ninive erinnern sie an ihr stundenlanges kindliches Studium von Sandsteinfiguren am Berner Münster, und nach dem Rundgang durch die britische Geschichte bricht sie in Gedanken zu einem Rundgang durch ihre Vergangenheit auf.

Das Münsterportal erklärte sie zu ihrer Welt, als sie ein Kind war. Das Münster war allgegenwärtig. Eine der grössten und wichtigsten Kirchen, die in der Schweiz im späten Mittelalter gebaut wurden. Da ihr oft furchtbar langweilig war in ihrem grossen Haus am Münsterplatz, studierte Elisabeth zum Zeitvertreib den Eingang dieses Gotteshauses, das vis-à-vis lag. Sie begutachtete dieses Münsterportal mit all seinen Figuren gründlich. Beim Jüngsten Gericht, ihrem Studienobjekt, standen auf der einen Seite die braven Leute, die auf den Eintritt in den Himmel warteten, von Engeln mit goldenen Flügeln umgeben. Daneben die nackten, gepeinigten Leiber der armen Sünder, aufgespiesst, an goldene Galgen gehängt oder ins Feuer geworfen, mit panischem Blick schmorten sie in der Hölle.

Irgendeinmal sagte ihr der Pfarrer, dass es die Hölle nicht gebe und sie keine Angst zu haben brauche. Sie war fast etwas enttäuscht, da sie die Hölle viel erregender anzuschauen fand als diese braven Frommen, die alle in einer Reihe standen, alle ähnlich aussahen, mit diesem verklärten Blick nach oben. Da lief in der Hölle doch einiges mehr. Noch heute ziehen sie die gefallenen Engel mehr an als die anderen. Aller Faszination zum Trotz: Diese Bilder mit den drakonischen Strafen hinterliessen ihre Spuren.

Als sie einmal als kleines Mädchen in den Ferien trotz Warnrufen der Mutter auf ein Geländer kletterte und prompt rücklings herunterfiel, dachte sie noch im Flug, dies sei jetzt die Strafe und der Weg direkt in die Hölle. Vor allem, da es bei der Landung bestialisch stank. Doch die Hölle entpuppte sich glimpflich als Mülltonne, die sie zwar stinkend, aber weich auffing. So war alles in ihrer Kindheit: entweder gut oder böse.

Die Gouvernante, die sie erzog und ihr Lesen und Rechnen beibrachte, gab ihr Erbauungsbücher zu lesen, vom Theologieprofessor Alexandre Vinet zum Beispiel, einem Begründer der waadtländischen Freikirche. In diesen Büchern verfolgten böse Engel gute Menschen und schlüpften in sie hinein, wenn sich diese nicht genügend dagegen wehrten.

Am besten gefiel ihr aber damals ihre Kinderbibel mit den wunderschönen Illustrationen. Ihre Lieblingsgeschichte war die Vertreibung aus dem Paradies, vor allem das Bild mit Eva, die geduckt ins Ungewisse floh, Hand in Hand mit Adam, beide nur mit einem Blätterwämslein bekleidet. Was sich die Leute damals, anno 1890 dachten, den Kindern solche Geschichten in die Seele zu geben, weiss ich nicht. Elisabeth dachte als Kind, Adam und Eva hätten viel mehr Äpfel essen sollen, damit die Menschen mehr wüssten. Sie dachte natürlich vor allem an sich selber, da sie immer alles wissen wollte, aber selten richtige Antworten bekam. Also, wenn schon aus dem Paradies vertrieben werden, dann wenigstens mit gutem Grund. Das war ihre Welt, und sie glaubte daran. Ganz schwachsinnig Christin gewesen, an Gott total irre geworden. Fast verrückt wurde sie, weil sie merkte, dass sie, je älter sie wurde, diesen strengen Vorgaben desto weniger nachleben oder sie befolgen konnte. Die Erbauungs-Bücher verbrannte sie später zum Trotz im Ofen. Gotisch streng und schön wie das Münsterportal ist die Welt nicht. Es ist ein Totentanz, ein Affentanz, ein Satanstanz, und den himmlischen Engelreigen verlegt man nach den Tod, weil sonst kein Platz ist.

Das Jüngste Gericht passte so gut zum Leben ihrer Maman und zu dem, was sie erzählte, was sie forderte. Wunderschön war Anna von Tscharner, aber immer so ruhig. Sie reagierte oft nicht, wenn Elisabeth ihr höflich eine Frage stellte. Abwesend, «absente», wirkte sie, neben ihrem Vater wie verloren.

Zudem verstiess ihre Mutter den Vater, ohne dass Elisabeth je ergründen konnte, weswegen. Vielleicht hatte diese Verachtung der Frauen für ihre Männer fast so etwas wie Tradition in ihrer Familie, dachte Elisabeth. Annas Mutter, Elisabeths Grossmutter, war eine von Frisching von Rümligen, sie heiratete einen de Watteville, der aus Frankreich zurückgekehrt war, und stieg damit in der gesellschaftlichen Hierarchie ab. Ihre Mutter war somit eine von Wattenwyl und heiratete dann einen von Tscharner, was wiederum einen Abstieg bedeutete, weil ihr Mann zu einer Familie gehörte, die nie einen Schultheissen in Bern gestellt hatte, das heisst, nie das Oberhaupt der Stadt und Republik Bern war. Da beide Frauen wohl nicht aus freien Stücken geheiratet hatten, gaben sie ihren Männern vielleicht ihre Überlegenheit mit ihrer Ablehnung zu verstehen.

Sie litt als Kind, dass sie den Erwartungen ihrer Eltern nie entsprach. Vor allem den Erwartungen ihrer Mutter. Den Vater durchschaute sie nicht. Zwar rügte er sie für ihre Wutanfälle oder für ihr Temperament, aber manchmal schwang auch Wohlwollen oder gar Stolz in der Schelte mit, was sie noch mehr verunsicherte.

Von draussen dröhnt ein Martinshorn herein, eine Ambulanz oder ein Feuerwehrauto, vielleicht auch die Polizei, die vorbeibraust, die Sirene wird lauter, bevor sie sich wieder entfernt. Die Geräusche bringen die Londoner Grossstadt ins Zimmer. Elisabeth versucht, sich an ihr Leben in der kleinen Stadt zu erinnern. Sie schaut auf ihre schlafende Enkelin. Wie oft ist sie mit ihr und ihrer Schwester vor das Münster spaziert, hat vor dem Eingang auf das Jüngste Gericht gezeigt und gesagt, die Mädchen sollten es sich gut ansehen, das sei die Welt. Doch die Kinder wandten ihre Blicke meist schnell wieder ab und wollten weitergehen, sie verstanden die Faszination ihrer Grand-maman für diese Figuren nicht. Und je älter die Enkelinnen wurden, desto weniger schätzten sie die Spaziergänge vor das Münster. Sie geht regelmässig dort vorbei, es ist nicht nur der Eingang ins Berner Münster, es ist ebenso das Tor zu ihrer Kindheit.

Ihr Bruder war damals im stillen Haus am Münsterplatz ihre liebste Gesellschaft. Ludwig Samuel hatte die ruhige Art der Mutter, er war ein feinfühliger Knabe und später ein feinsinniger Mann, der wohl unter dem strengen Regime des Vaters litt. Sie erinnert sich an die nicht enden wollenden Mittagessen, manchmal zusammen mit dem Münsterpfarrer, manchmal mit Verwandten. Sie mussten so lange wie die Erwachsenen am Tisch sitzen, still zuhören. Die Männer sprachen, die Frauen nickten oder räusperten sich, nur wenige wagten mitzudiskutieren. Elisabeth versuchte immer, ihren älteren Bruder unter dem Tisch mit kleinen Fusstritten etwas aus der Ruhe zu bringen, zu necken. Doch so fest sie auch trat, ihr Bruder verzog keine Miene und spielte nicht mit. Das verstärkte ihr Gefühl der Leere und Isolation.

Hier in London hat das pulsierende Leben auch bei Elisabeth eine Unruhe entfacht, eine Unternehmungslust. Am liebsten würde sie jetzt, mitten in der Nacht, durch die Strassen streifen, sich die Familien in den stillen Häusern vorstellen, mit den Katzen auf die Pirsch durch die Vorgärten gehen. Auch als Kind waren ihr kleine Reisen oder Ausflüge das Liebste. Höhepunkte waren die Picknicke in Amsoldingen im Sommer – wo sie sofort die Spitzensöckchen von den Füssen riss, die Röcke und die Blusen mit den gestärkten Kragen aufknöpfte, alles ins Schilf warf und in den See sprang, von Frühling bis spät in den Herbst. Da ihre Mutter selten dabei war und ihr Vater meist nicht bis zum See kam, schwamm sie wie ein Fisch im Wasser, am liebsten so, wie Gott sie geschaffen hatte.

Irgendeinmal merkte der Vater, dass sie nicht am See flanierte, und Elisabeth und ihr Bruder mussten sich Badekleider stricken lassen, damit sie weiterhin schwimmen durften. Manchmal gingen die Männer mit dem Boot auf den See, um mit Angelruten ihr Glück zu versuchen. Da fehlte auch sie nie und zog den einen oder anderen Hecht heraus. Doch meistens blieb die Familie sonntags in Bern, ging zur Predigt und am Nachmittag bei Verwandten zum Tee.