9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Friedrich der Große, der Mathematiker Leonhard Euler und die Trockenlegung des Oderbruchs. Sommer 1747. Friedrich II. will das unwegsame, von aufsässigen wendischen Fischern bewohnte Oderbruch in Ackerland verwandeln. Das Mathematikgenie Leonhard Euler soll die nötigen Berechnungen durchführen. Doch als ein Ingenieur des Königs ermordet wird, verliert sich Euler in diesem preußischen Amazonien, das dem Untergang geweiht ist, sich aber mit allen Mitteln wehrt.Friedrich II. will die Sumpfgebiete östlich von Berlin trockenlegen, um dort Flüchtlinge anzusiedeln. Wo noch Fische, Schildkröten und Wasservögel in überwältigender Artenvielfalt leben, sollen Kühe grasen und die Kartoffel wachsen. Es ist die Zeit vor der gewaltigen Johanniflut, die das Bruch wie seit Urzeiten überschwemmen wird. Unter den Fischern herrscht Unruhe, sie fürchten den Untergang ihrer Welt. Als der Ingenieur Mahistre tot am Oderstrand angetrieben wird, übernimmt Leonhard Euler die Ermittlungen und gerät plötzlich selbst ins Visier. Nur die Begegnung mit Oda, der Tochter des Anführers der Wenden, kann sein Leben noch retten.Ein hervorragend recherchierter, atmosphärisch dichter Roman mit einer erstaunlichen Vielfalt an Figuren und Stimmungen: Vor dem Hintergrund des 18. Jahrhunderts entsteht ein Tableau um Verdrängung, Angst vor dem Fremden und Kolonialisierung, das wie ein Spiegelbild unserer Gegenwart wirkt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Norman Ohler

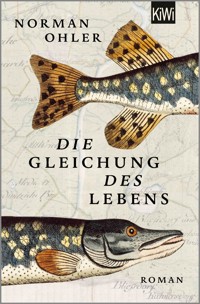

Die Gleichung des Lebens

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Norman Ohler

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Norman Ohler

Norman Ohler, 1970 geboren, Besuch der Hamburger Journalistenschule, Arbeiten für Spiegel, Stern und Geo. Sein erster Roman »Die Quotenmaschine« erschien 1995, mit Hyperlinks versehen, im Netz. »Die Quotenmaschine« gilt als weltweit erster Online-Roman und wurde 1996 als Hardcover veröffentlicht. Ohlers zweiter Roman: »Mitte« (2001) ist eine Geistergeschichte über die zunehmende Kommerzialisierung von Berlin. 2002 erschien Ohlers dritter Roman »Stadt des Goldes«, der in Johannesburg spielt und den Abschluss seiner Metropolentrilogie bildet. Er schrieb zusammen mit Wim Wenders das Drehbuch des Spielfilms »Palermo Shooting« (Premiere in Cannes 2008) und führte zwei Jahre später Regie bei seinem ersten Kurzfilm »natural«, mit Henry Hopper in der Hauptrolle. 2015 ist Ohlers erstes Sachbuch »Der totale Rausch« (KiWi 1544) über die bisher kaum aufgearbeitete Rolle von Drogen im Dritten Reich erschienen. Es wurde von Presse und Wissenschaft gefeiert, in mehr als 30 Sprachen übersetzt und stand auf der New-York-Times-Bestsellerliste.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Sommer 1747. Friedrich II. schickt sein versponnenes Mathematikgenie Leonhard Euler in die Wildnis, um Natur zu berechnen – doch ein Mord und eine Frau namens Oda, die Euler in den Weiten des Sumpfes kennenlernt, werfen die Gleichung des ehrgeizigen Königs über den Haufen.

Friedrich II. will das unwegsame, von aufsässigen wendischen Fischern bewohnte Oderbruch trockenlegen. Wo noch Fische, Schildkröten und Wasservögel in überwältigender Artenvielfalt leben, sollen Kühe grasen und die Kartoffel wachsen. Als die Leiche des Ingenieurs für den neuen Kanal am Ufer der Faulen See angetrieben wird, steht Leonhard Euler in der urtümlichen Sumpflandschaft, die dem Untergang geweiht ist, sich aber mithilfe von Oda mit allen Mitteln wehrt, vor einer Herausforderung, die ihn und das aufklärerische Denken selbst an eine Grenze bringt.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Verzeichnis der handelnden Personen

I. Teil | Land

II. Teil | Fluss

III. Teil | Sumpf

IV. Teil | Stadt

V. Teil | Flut

Dank

Karten

Für Nuri, Wassergeist, und Demian, den Feuergeborenen

Verzeichnis der handelnden Personen

Mathematikgenie

Katharina EulerLeonhards Gattin

Friedrich .II König

FredersdorfKöniglicher Kämmerer

RumiSchreiber des Königs

Wilhelm von SchmettauKöniglicher Kammerdirektor

Simon von HaerlemDeichbaumeister

Samuel von MarschallStaatsminister

Marian Caroline von MarschallSamuels Gattin

Sigismund MarggrafApotheker und Freund Eulers

das Oberhaupt der größten Familie

Oda MaltschauRadomeers Tochter

Veit MaltschauRadomeers Sohn

Bartok der HeilerRadomeers ältester Freund

StenBartoks Sohn

Kopp (Koppek)Rivale Radomeers aus Reetz

Lukas KoppekKahnbauer, Kopps Sohn

MeckiKopps rechte Hand

die Wirtin des Goldenen Löwen

Gloriaihre beste Freundin

RauleBetreiber des Goldenen Löwen

Wilhelm FritzeBürgermeister

KurtzAufseher des Fischmarktes

ein französischer Ingenieur, tot

Markgraf Karl von BrandenburgHerrenmeister der Johanniter

KümmerleVorarbeiter am Krummen Ort

Ein großer weißer WelsI. TeilLand

»Die Karte ist nicht die Landschaft.«

Lawrence Sterne

Karte: © Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, GStA PK, XI Karten, Allgemeine Kartensammlung, C 50386

Die Luft war feucht, aber bereits drückend warm, die Oder roch nach Seetang, Fisch, Algen, Erde und Meer. Frühnebel hing über dem Bruch. Als Kurtz, der mit allen Wassern gewaschene Aufseher des großen Fischmarktes von Wrietzen, in den frühsten Stunden dieses hochsommerlichen 7. Juli 1747 und noch ohne seinen teutschen Caffee getrunken zu haben, die routinemäßige Kontrollfahrt entlang der Ufer der Faulen See unternahm, stieß er auf etwas ganz und gar Ungewöhnliches. Seine Augen, die sonst so tief in den Höhlen lagen, dass sie komplett darin verschwanden, wenn er lachte, traten weit heraus. Schrecken sprach daraus und Angst, obwohl er sonst ein Mann war, der andere das Fürchten lehrte. Nein, er war kein zimperlicher Mensch. In Wrietzen und im gesamten Bruch kannte man ihn als einen, vor dem man sich in Acht nehmen musste, denn ihm war zur Durchsetzung der Regeln seines Machtbereiches – des Fischhandels bis hoch nach Freyenwalde, Oderberg und sogar Schwedt – so gut wie jedes Mittel recht. Stets führte er in seiner Stiefeltasche das rechte Fischmaß bei sich, eine Eisenstange von der Länge eines Unterarms, und wenn Hechte oder andere Herrenfische unter dieser Größe zum Verkauf angeboten wurden, scheute er sich nicht, mit ebendiesem Maß die Prügel gleich selbst auszuteilen, wie es Wrietzens Bürgermeister Fritze ja auch von ihm verlangte.

Wenn Kurtz, ausgestattet mit einem exzellenten Ruderstil und zwei kräftigen Oberarmen, in seinem wendigen Nachen um eine Biegung schnellte und die Bewohner des Bruches dabei erwischte, wie sie illegal gerissenen Hecht abschlugen, kannte er keine Gnade. Auch im Pranger sah er kein überholtes Instrument aus vergangenen finsteren Zeiten, das in der Ära der Aufklärung, jenem hell strahlenden 18. Jahrhundert, nichts mehr zu suchen gehabt hätte, sondern betrachtete diesen als ein noch immer effizientes Strafwerkzeug mit der gewünschten abschreckenden Wirkung. Er handelte übrigens nicht so, weil er seine Freude an der Gewalt gehabt hätte, sondern schlicht aus Loyalität zu ebenjenem Fritze, dem er ergeben diente, einfach weil er glaubte, das gehöre sich so.

Auch wenn er nicht so aussah: Im Grunde war Kurtz ein weicher Mann, und für Momente gelang es seinem noch schläfrigen Bewusstsein sogar, das, was er da an diesem ungewöhnlich heißen Morgen sehen musste, dem Reich der Träume zuzuweisen, das er erst wenige Minuten zuvor, selig neben seiner Frau Elska erwachend und an nichts Böses denkend, hatte verlassen müssen. Ja, für eine kurze Zeit spielte er sich vor, noch immer in dieser Zone der Irrealität zu verweilen und in einen Albdruck geraten zu sein, aus dem er gleich erwachen würde. Doch war er bereits wach, und als er dies begriff, schlug sein Schrecken in blankes Entsetzen um.

In einer ersten Abwehrreaktion bleckte Kurtz die Zähne. Wie ein Leichnam aussah, war nichts Neues für ihn. Doch dieser von Aalen und Raubfischen zerfressene, von Schwimmfarn zum Teil bedeckte Körper nahm ihm den Atem, und es war vor allem das Gesicht, das ihn so bestürzte, denn der Mund des Toten stand weit offen, geradeso wie bei einem Schrei. »Sumpf«, murmelte Kurtz, »Sumpf.«

Dann begann sein Hirn zu arbeiten. Wer immer der Verstorbene war – ganz bestimmt einer der Wenden aus dem moorigen Bruch –, war es nicht seine Pflicht, sich um ihn zu kümmern? Musste er ihn nicht bergen? Noch während er mit diesen Fragen rang, entdeckte er etwas Blinkendes in der bräunlich-grünlichen Masse. Er nahm sich zusammen, überwand seinen Ekel und beugte sich nach unten, ohne in das zerstörte Gesicht des Toten zu schauen. Mit spitzen Fingern griff er zu und zog den Gegenstand aus der glitschigen Substanz heraus. Eine vergoldete Taschenuhr. Ungläubig schüttelte Kurtz seinen Schädel. Eine solche Kostbarkeit gab es doch sicher in dem ganzen armseligen Bruch nicht. Erstaunt wischte er mit seinem Taschentuch allen Dreck und Schlamm beiseite. Tatsächlich, auf der Rückseite war ein Name eingraviert: F.K. Mahistre.

Der Ingenieur für den neuen Kanal! Jener wilde Draufgänger, der auf seinem schwarzen Ross aus der Hauptstadt gekommen war. Vor drei Tagen hatte er ihn noch fröhlich zechend in der Roten Lilie gesehen. Erschrocken ließ Kurtz die Uhr in seine Tasche gleiten. Dann hievte er die Leiche in den Nachen und stieß sich ab. So schnell er konnte, ruderte er mit seiner verstörenden Fracht nach Wrietzen zurück.

An ebendiesem 7. Juli 1747, einem Freitag, war es heiß auch in Berlin. Die Damen, auf dem Weg in die nachmittäglichen Lesezirkel, schwitzten und wedelten mit ihren Fächern. Der von märkischen Sandkörnern durchsetzte Wind blies zerrissenes Journalpapier den Rinnstein entlang. Fuhrwerke und Kaleschen rollten durch den dampfenden Staub; die vorgespannten Pferde keuchten und schnaubten. Erregt sangen die Lerchen in den Alleebäumen. Hin und wieder segelte ein gelb gewordenes, verdorrtes Blatt auf den trockenen Boden, in dem sich die Stiefelabdrücke der Herren verloren, die von der Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres, deren Backsteingebäude sommerdurchglüht leuchtete, zu ihren Salons stiefelten. Um 16 Uhr öffneten diese ihre Türen. Dort debattierte man dann über die transzendenten Ansätze des Philosophen Wolff, der in einer Weiterführung von Leibniz’ Ansichten seine aufsehenerregende Lehre entwickelt hatte, wonach nicht starre, unteilbare Atome das waren, was die Welt im Innersten zusammenhielt, sondern animierte, unendlich teilbare Energiepunkte.

Für Leonhard Euler würde es ein solches Debattieren nicht geben, aber das wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im Augenblick beglückwünschte er sich lediglich zu seiner Starrköpfigkeit, niemals eines jener Haarmöbel, verharmlosend »Perücke« genannt, aufzusetzen, sondern nur ein luftiges Kopfgewand zu tragen, das ihm seine Frau Katharina aus hellblauer Seide gebunden hatte. Mit dieser Haube auf dem Kopf, die einen Kontrast zu seinen dichten, nachdenklich gewölbten dunklen Brauen bildete, stand er vor dem Eingang des großen neuen Akademiegebäudes, das er gerade verlassen hatte. Sehnsüchtig dachte er an seinen Schreibtisch, an dem man ihn stets in Ruhe ließ. Er schaute auf die Turmuhr der französischen Friedrichstadtkirche, verglich sie mit seiner Taschenuhr. In vier Stunden fand das Diner im etwa ebenso weit entfernten Potsdam statt, und er musste sich noch umziehen. Ein abendlicher Termin in Sanssouci – das hatte ihm gerade noch gefehlt. Bis auf einen Besuch in der Planungsphase des Schlosses hatte er seine Anwesenheit dort bislang vermeiden können und war auch nicht zur Einweihung vor ein paar Wochen erschienen. Doch hatte der Bote ausdrücklich erwähnt, dass der König dieses Mal keine Ausflüchte akzeptiere. Auf Eulers Frage, was der Grund für die so dringlich vorgebrachte Einladung sein könne, hatte er jedoch keine Antwort erhalten.

Weshalb diese kindische Geheimniskrämerei? Er schloss sein linkes Auge, durchsuchte seine dunkelblaue Seidenweste, klopfte die Taschen der schwarzen, knapp übers Knie gehenden Leinenhose ab, fand seinen Tabak und stopfte eine Pfeife, die Augenblicke später seinen Mund mit der Außenwelt verband. In der Kutsche würde an Arbeit natürlich nicht zu denken sein, zumal zwischen Berlin und Potsdam noch immer keine ordentliche Chaussee gebaut war. Was ihn hier erwartete, war Sand, tiefer märkischer Sand, der die Räder eines jeglichen Fuhrwerkes ständig blockieren musste, was zu einem andauernden Anfahren und Wieder-Steckenbleiben führte und die Konzentration auf die höhere Mathematik unmöglich machte. Wusste der große Friedrich denn nicht: Jede Stunde des Nichtrechnens kostete eine unbekannte Anzahl an Erkenntnissen, und da die Jahre begrenzt waren und man nicht wusste, wie viele Erkenntnisse man im Leben überhaupt haben konnte … Die Arbeiten Newtons, die Verfeinerungen Bernoullis hatten das Feld der Mathematik und der Physik weit geöffnet, täglich standen neue Entdeckungen ins Haus – ach, dass der König dies alles in keinster Weise verstand!

Euler steckte die mit einem Hirschen bemalte Tabaksdose zurück, zündete an und warf das ausglühende Flammholz, das eine hellgraue Rauchfahne aussandte, aufs Pflaster. Er hatte sich vorgenommen, nur in Ausnahmefällen zu rauchen – nur dann, wenn die Herstellung eines ausgeglichenen Gemüts aus rein geistiger Kraft nicht mehr möglich war. Ja, er rauchte häufig! Nein, er würde nicht hingehen am Abend, so viel stand fest. Arbeitete er nicht gerade an seinem bahnbrechenden Werk, der Introductio, die für alle Zeiten das Modell und der Grundstein jeglicher mathematischer Textbuchliteratur sein würde, und hatte ergo für eine Reise nach Potsdam durchaus keine Zeit? Doch, das tat er. Nein, die hatte er nicht.

Es war jetzt so heiß, dass er das weiße Jabot lockern musste, das in seinem Kragen steckte. Auch unter seiner Augenklappe hatte sich kitzelnd der Schweiß gesammelt, und er hob sie kurz an, wischte mit dem Zeigefinger über die Augenhöhle. Er hatte dieses rechte Auge vor ein paar Jahren verloren, beim Rechnen, als er über dem Entwurf einer Landkarte von Russland gebrütet hatte – immerhin das größte Land der Welt und somit die größte Landkarte. Mehrere Wochen waren für diese Aufgabe vorgesehen gewesen, doch er hatte sie an einem einzigen langen, schlaflosen Petersburger Wochenende vollführt, an dem die Sonne nicht untergegangen war, hatte sich dabei eine Erschöpfungskrankheit nebst starkem Fieber zugezogen, die zu einem Abszess im rechten Auge geführt hatte, wodurch er dieses verlor und nur mehr eine leere Höhle zurückblieb.

Dies betrübte Euler im Übrigen nur in Maßen. Was ihn an seiner auffälligen Physiognomie allerdings störte – zumal angesichts der Augenklappe, die etwas Verwegenes hatte –, war genau jene Auffälligkeit. Zwar war es ihm im Grunde egal, wie die eigenen Augen aussahen: Er selbst sah sie ja nicht, doch wurde durch seine Einäugigkeit, über die zumal am Hof gerne geredet wurde, eine Verschrobenheit betont, die zwar vorliegen mochte, die er aber gerne weniger akzentuiert gesehen hätte. Aufmerksamkeit wurde auf ihn gelenkt, wo er lieber unsichtbar geblieben wäre. Denn im Unsichtbaren rechnete es sich am besten.

Etwas zu hastig sog Euler an seiner Pfeife. Er war in Gedanken abgeschweift – der Fluch der abendlichen Einladung nagte bereits an seiner Konzentration. Auch musste er jetzt rasch nach Hause, um sich umzuziehen und alsbald in Bewegung zu setzen, und aufgezwungene Eile behagte ihm gar nicht. Unglücklich lief er die Steinfassade der Akademie entlang, schüttelte den Kopf und bog in die Windmachergasse ein. Nach ein paar Minuten erreichte er die Spree, deren grünes Wasser in der unerträglichen Wärme des Tages immerhin etwas Erfrischung versprach. Ein gutes Dutzend Lastkähne lagen an den von Seilereien, Tuchmachern, Gastwirtschaften, Spelunken und Bordellen gesäumten Ufern und warteten vor dem Mühlendamm auf Schleusung.

Leonhard Euler kam gerne hier vorbei, war in Schiffe vernarrt wie ein Kind und hatte vor, in der Hydromechanik mit einer zweibändigen Studie zur Schiffswissenschaft ein maßgebendes Werk zu publizieren, das die wissenschaftliche Grundlage des Schiffsbaus formulieren und sogar eine Antriebsart mittels einer Schraube entwickeln sollte, wenngleich die zur Realisierung notwendigen Energien noch fehlten. Keine Frage, dachte er wie so häufig, während er seine Pfeife nun gemächlich zu Ende rauchte: Um dieses Herz herum, jene Schleuse, die die Wasserstände regulierte, entwickelte sich die Stadt, breitete sich aus. Die Flüsse bildeten die Arterien des Staates, und je mehr man sie in schnurgerade Bahnen mit konstanter Fließgeschwindigkeit verwandelte, desto rascher flossen die Ströme: desto mehr pulsierte das Leben. Genüsslich sah er sich um, labte sich am Fortschritt. Überall wurde hier Handel getrieben: Ein Reeper trug mit seinen Gehilfen ein aufgerolltes dickes Tau zu einem Kahn, ein Binnenkapitän legte eine Münze auf den Tisch vor dem Schleusenkrug, Arbeiter hoben die Grube für eine neue, deutlich größere Schleusenkammer aus. Da fiel ein Schatten über ihn. Überrascht drehte Euler sich um, doch war es nur ein Kran, dessen Arm von zwei halb nackten, muskelbepackten Männern hochgekurbelt wurde, um die in groben Leinensäcken verpackte Ladung eines Kaffenkahns zu löschen. Eine Frau kam auf ihn zu, lächelte kokett. Sie trug ihre Bluse noch offener als ihre dunkelbraunen Haare. In ihrem Mund war kaum noch ein Zahn. »Ich weiß genau, was der Herr jetzt denken«, sprach sie ihn an. »Aber stimmt es auch? Oder darf ich den Herrn überraschen?«

Etwas irritiert, schüttelte Euler dennoch freundlich den Kopf, wandte sich mit Bestimmtheit ab und brach zur Behrenstraße auf, in Richtung seines unweit entfernten Hauses. Er fragte sich, ob die Frau wirklich wusste, was er dachte. Häufig kam ihm nämlich genau dieser Gedanke: Manchmal hatte er tatsächlich das Gefühl, als seien seine Überlegungen nicht privat, sondern öffentlich, Allgemeingut.

Er bog um die Ecke, schon tauchte vor ihm die schmucke Fassade seines Zuhauses auf. Ein veritables Anwesen, da hatte sich die Administration nicht lumpen lassen, das war schon nicht schlecht. Da hatten sie sich wirklich Mühe gegeben. Häufig dachte er so, auch wenn ihm bewusst war, dass das Haus ihn nur beruhigen solle, und tatsächlich tat es das auch. Ja, dieses solide, geräumige zweistöckige Gebäude erlaubte es ihm, sein Leben auf höchst angenehme Weise zu führen, weshalb er auch, trotz all seiner Unzufriedenheit, noch immer nicht Akademiepräsident zu sein, gern in Berlin verweilte. An einem anderen Ort hätte er in puncto Lebensführung womöglich Abstriche machen müssen, selbst in Petersburg; ein Gedanke, der ihm nicht behagte, da er diese äußerlichen Sicherheiten, wo es ihm schon an inneren mangelte, wie er glaubte, dringend benötigte. Schließlich stand man einer Familie vor, und zudem war man Schweizer, also grundsolide. Ja, er konnte mit seiner Berliner Existenz wirklich zufrieden sein, redete er sich zu. Eine gute Frau hatte er, bereits drei Kinder sowie ein Salär von 1200 Talern im Jahr. Wieso gab es überhaupt Zweifel? Und woran eigentlich?

Gerade als er an seiner eigenen Tür klingelte, lief ein ungewaschener Mann an ihm vorbei, etwa in seinem Alter, also Ende dreißig, starrte ihn mit weißen, erloschenen Augen an. Zwischen fauligen Zähnen stieß er hervor, wobei er heftig den Kopf mit dem ungekämmten, verfilzten Haar schüttelte: »Nee, Sie können mir nicht helfen! Niemand kann mir helfen. Hören Sie doch auf: Sie können mir nicht helfen!« Euler starrte den Blinden an und fragte ihn, was mit ihm geschehen sei, woraufhin dieser entgegnete, er könne nicht Tag von Nacht unterscheiden, weil er als Kind über eine Stunde in der Eiseskälte auf offenem Schlitten zu seiner Taufe gefahren worden sei, wobei seine Augen erfroren waren. Euler griff in seine Weste, um ein Geldstück hervorzuholen, doch entweder bemerkte der Bettler dies nicht, oder er verweigerte das Almosen, denn schon lief er weiter, stieß noch einmal sein »Niemand kann mir helfen« aus und »Ich habe viel bezahlt für das Privileg, Christ zu sein«.

Euler blickte dem Blinden einen Moment lang hinterher. Instinktiv spürte er, dass der Mann recht hatte. Das machte ihn traurig, und er bedauerte ihn. Er würde ihm selbstverständlich nicht helfen können, auch wenn alle immer behaupteten, das sei doch die logische Folge, wenn man sich um den Fortschritt verdient mache, der sich nachgerade definiere als die stete Verbesserung der Lebensumstände eines jeden einzelnen Menschen. Er, Leonhard Euler, wusste ja nicht einmal, ob die Mathematik die Probleme überhaupt löste oder nur mehr von ihnen schuf. Das sagte er vorsorglich niemandem. Denn war es nicht wahrscheinlich, dass die große Gleichung – auch die große Gesellschaftsgleichung – am Ende entgegen allen Erwartungen doch nicht aufging? Dass es etwas gab, das tiefer war als der Tag mit seinen scheinbar so gut funktionierenden Offensichtlichkeiten …

In solche und ähnliche, ihn stets peinigende, aber auch wohltuend herausfordernde Gedanken verstrickt, trat er zur Tür ein, die Liliana, die dralle elsässische Haushaltshilfe der Eulers, für ihn geöffnet hatte, legte die Haube an der Garderobe ab, strich sich gewohnheitsmäßig über das kurze dunkelblonde Haar und sah sich dabei wie immer im Spiegel an. Sein linkes Auge wirkte leicht entzündet; er musste sich hüten und durfte sich nicht zu sehr über alles erregen. Er durchquerte die untere Etage seines Hauses, welche aus zwei kleinen, geschmackvoll mit Sesseln, Chaiselongues und Tischen aus Mahagoni eingerichteten ineinander übergehenden Teezimmern bestand, stieg die geschwungene Freitreppe nach oben und betrat über einen Flur, in dem die Familienporträts hingen, sein mit Teppich ausgelegtes Schlafzimmer. Die Wände hier waren lindgrün tapeziert, das Bett hatte Liliana frisch gemacht. Wie stets sah er unter diesem nach, ob dort jemand lag und sich versteckte – wie stets war dort niemand. Die Türen des üppig verzierten Dielenschrankes in der Manier des 17. Jahrhunderts, der ihm zum Abschied aus Petersburg mitgegeben worden war, damit, wie es geheißen hatte, sein Mantel auch weiterhin in russischen Gefilden hänge, standen weit offen. Eine Weile lang verharrte er davor und überlegte, wie er sich für den Abend zu kleiden hatte. Vor ihm hingen die Röcke frisch gebügelt, die Hosen. Diese Ordnung hatte er seiner Frau zu verdanken. Häufig stand er vor diesem weit geöffneten Schrank und betrachtete voller Erstaunen die Reihen darin und wie gepflegt alles war.

Euler ging in sein Arbeitszimmer, seinen liebsten Raum. Zum Fenster hin stand ein Schreibtisch aus sibirischem Lärchenholz, dahinter ein mit Pferdeleder überzogener Sessel, in den er sich fallen ließ. Er schaute nach draußen und spürte wie stets die Genugtuung über den seiner Meinung nach perfekten Ausblick, der aus nichts bestand als einer Brandmauer, die keine zwei Meter entfernt stand. Äußerste Reduzierung visueller Anreize: gut. Er hatte diese Mauer von Anfang an als eine der Hauptattraktionen seines häuslichen Arbeitszimmers betrachtet, da sie tagsüber jegliche Sicht blockierte, die ihn vom Nachdenken abgelenkt hätte, zum Abend hingegen, wenn er sich zu entspannen versuchte, ein jedes Mal anderes faszinierend abstraktes Bild der ihn umgebenden, im raschen Wachstum begriffenen Stadt lieferte. Zwar verhinderten die Backsteine auch im Dunkeln jeglichen direkten Ausblick, ließen aber die kontinuierlich sich wandelnden Lichtwerte der Fackeln und Lampen von Wirtshäusern und Restaurationen, von Straßenlaternen am oberen Mauerrand vorbei- und in seine Kammer flimmern. Dort überzogen sie die Wände mit einem unruhigen Film aus flackernden Streifen und Flecken, den er stundenlang von seinem Schreibtisch aus einsog, da er ihm ein besonders lebendiges Bild des Fortschritts verschaffte.

Er musste an den blinden Bettler denken, spürte, wie sich wieder einer dieser Anfälle ankündigte, und zog die unterste Schublade seines Schreibtisches auf. Darin lag das Laudanum: opiumhaltiger Wein. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, ob der Trank zuerst wirken würde oder die Melancholia schneller die Oberhand gewann. Er nahm das Fläschchen hervor, schraubte es auf, setzte an. Er wusste: Jeder gute Schluck kostete ihn etwa eine Stunde Rechenzeit. Doch wenn er einen seelischen Zusammenbruch hatte, setzte ihn das manchmal einen ganzen Tag lang außer Gefecht.

In funkelnagelneuen und blitzblanken schwarzledernen Schuhen, dunkelroten Pluderhosen und weißem Leinenhemd mit blauem Halstuch, in der Hand eine dunkelgraue Mütze mit Schirm, die Lippen zusammengepresst, kam sein Sohn Johann zur Tür herein.

»Was willst du?«, fragte Euler, einigermaßen rau, und verstaute das Laudanum im Schrank. Ob er nicht sehen könne, dass er arbeite? Euler wusste: Es musste einen triftigen Grund geben; ansonsten hätte Johann es nie gewagt, ihn in diesem Raum zu stören.

»Ich habe entschieden, was ich mit meinem Leben anfangen will.«

»Das freut mich. Es ist hoffentlich nicht die Wissenschaft.«

»Genau die ist es.« Johann senkte den Kopf. Er würde jeden Moment in Tränen ausbrechen; beide wussten das.

»Ich habe dies nur im Scherz gesagt. Doch muss man höllisch aufpassen.«

»Worauf?«

»Auf wen, muss die Frage lauten.«

»Ja, auf wen denn?« Johann schaute ihn mit großen, schönen Augen an, um die sein Vater ihn sehr beneidete.

»Auf jene, in deren Diensten man steht, denn der Wissenschaftler steht immer im Dienste.«

»Gibt es auch Berufe, die nicht im Dienste eines anderen stehen?«, wollte Johann nun wissen.

»Den des wahren Künstlers«, sagte Euler.

»Dann will ich ein wahrer Künstler werden.«

Euler lächelte. Er schüttelte den Kopf. Sein Sohn würde Wissenschaftler werden. Er wusste dies, da er zum einen mitunter in die Zukunft sehen konnte, zum anderen sein Einfluss groß genug war, Johann bereits in jungen Jahren in die Akademie aufnehmen zu lassen; ein Ruf, dem sich niemand verweigerte.

»Nun geh«, sagte er zu seinem Sohn, stand auf, streichelte ihm den Hinterkopf und schickte ihn hinaus.

Aus ihrem eigenen, etwas kleineren Schlafraum kam in diesem Augenblick Katharina. Sie war so alt wie ihr Gatte, also siebenunddreißig, hatte ein nicht unhübsches, wenn auch etwas puppenhaftes Gesicht, aus dem sie die blonden Haare streng herausband, weil ihr das mehr Würde verlieh. Vor allem aber war sie wieder einmal schwanger, und zwar im sechsten Monat, trug einen weiten himmelblauen Umstandsrock, darüber ein ebenso blaues, vorne offenes, die fischbeinverstärkte Schnürbrust akzentuierendes Hauskleid mit tief eingelegten Falten vorn und hinten, die ab Schulterhöhe aufsprangen. Sie hatte leichte Kopfschmerzen und nicht sonderlich gut geschlafen.

»Den König immer aussprechen lassen«, sagte sie statt einer Begrüßung, näherte sich, verengte ihre ohnehin schmalen hellblauen Augen, um schärfer zu sehen, griff an Eulers rechtes Ohr und legte die dort abstehenden Haare hinter jenes. Gleichzeitig, wobei sie noch immer ein dickes Buch in ihre Armbeuge geklemmt hielt, glättete sie mit der anderen Hand die gesamte Frisur ihres Gatten, um ihr mehr Form zu verleihen. Zufrieden mit diesen Adjustierungen, widmete sie sich dem offenen Kleiderschrank und zog nach kurzer Abwägung eine dunkelblaue Kattunknopfhose heraus und hieß ihn, nacheinander die Füße zu heben, um in diese zu steigen.

»Was für ein Buch schleppst du herum?« Er konnte ihr Jasminparfüm riechen, und es gefiel ihm.

»Den Cervantes. Hast du ihn ebenso verschlungen?«

Er schüttelte den Kopf. »Und das werde ich auch nicht. Das Romanfieber greift um sich, doch ich bin nicht Teil davon. Nachschlagewerke, auf die man früher immer wieder zurückgegriffen hat, verlieren dadurch an Bedeutung. Das passt mir nicht recht, da ich genau solche herstelle. Die Leute ziehen sich in Fantasiewelten zurück, dabei bricht das Zeitalter der Rationalität an – zumal ich einer der Hauptprotagonisten dabei bin.«

»Tatsächlich?« Katharina stützte sich an seiner Brust ab und sah ihn prüfend an. »Da sich das Leben in den hiesigen Gefilden eher im Kleinen abspielt, Zeitalter der Rationalität hin oder her, ist es doch keine Überraschung, dass die Leute sich in, wie du sagst, Fantasiewelten flüchten, nicht?

»Im Kleinen?« Euler lächelte. »Dies ist immerhin eines der kommenden Machtzentren des Kontinents, und ich fungiere de facto als Leiter der Akademie der Wissenschaften und bin für den heutigen Abend ins königliche Schloss geladen. Das ist doch alles nicht klein.«

»Leiter der Akademie ist Maupertuis«, korrigierte ihn Katharina. »Du bist nur Direktor der Mathematischen Klasse – auch wenn du die ganze Arbeit hast. Und ich selbst habe von deinem Abendessen bei diesem merkwürdigen König wenig, von dem es heißt, dass er am liebsten Marzipantorte mit Schokolade und Sauerkirschen verspeist. Außerdem: Preußen ein Machtzentrum? Da bin ich aus Russland andere Dimensionen gewöhnt.« Katharina schloss seinen obersten Hosenknopf.

»Alles deutet darauf hin, dass es mit diesem Staat aufwärts- und nach vorne geht«, entgegnete Euler ungerührt, um sich selbst Mut zuzusprechen: »Dies ist nicht mehr nur eine knospende, dies ist bereits eine blühende Macht, und die Früchte versprechen, märchenhaft zu sein. Der König ist in den besten Jahren: Er wird es weit bringen, das ist seit der Einnahme Schlesiens offenkundig. An einer glanzvollen Zukunft ist nicht zu zweifeln und an meinem Anteil daran wohl auch nicht.« Zufrieden mit dieser Darstellung betrachtete er sich im Kristallspiegel, der in der Schranktür eingelassen war. So etwas gab es kein zweites Mal in Berlin, einen solchen in eine Schranktür eingelassenen Kristallspiegel. Er rückte die Augenklappe zurecht. »Mit der Wissenschaft geht es jedenfalls in großen Schritten voran«, murmelte er, »und das lässt die gesamte Gesellschaft prosperieren und hebt sie auf ein neues Niveau.«

»Neues Niveau?«, Katharina zuckte mit den Achseln. »Bislang hat der König vor allem durch Kriegszüge dieses Niveau zu erzielen versucht.«

»Ich will mich nicht länger streiten.« Leonhard Euler fasste seine Gattin liebevoll am Unterarm. Dann neigte er seinen Kopf, denn sie war deutlich kleiner als er, und sah ihr ins Gesicht. Er küsste sie auf den Mund. »Ich finde es ja auch schade, dass du nicht geladen bist«, sagte er leise. »Der König … er duldet nun einmal keine Frauenzimmer, wie er das nennt, in seinem neuen Landhausschloss. Selbst seine eigene Gattin ist wohl nur ein einziges Mal dort gewesen, und zwar in seiner Abwesenheit.«

»Ich habe davon gehört«, antwortete Katharina und blickte ihren Gatten mit ihren intensiven hellblauen Augen an. »Immerhin steht es mir zu, dich zu beneiden. Wir sind schon seit Jahren in Berlin, und ich selbst habe den König noch nicht zu Gesicht bekommen – auch da bin ich aus Russland andere Sitten gewohnt.«

»Und mir graut regelrecht davor, ihn nun zum ersten Mal tatsächlich zu sehen.«

»Wieso das?«

»Weil sie mich nicht mögen am Hof. Friedrich nennt mich einen Rechenzyklopen.«

»Ach, Schatz«, sie streichelte seine linke Wange.

»Aber ich muss nun mal hin.«

»Das stimmt«, sagte sie sanft. »Die Leute munkeln bereits.«

»So, was munkeln sie denn?«

»Dass du einige Gelegenheiten, den König zu treffen, hast verstreichen lassen.«

»Aber, ich …«, wollte Euler beginnen, doch Katharina legte ihm den Zeigefinger auf den Mund: »Es spielt keine Rolle, wie du zu Friedrich stehst. Es spielt einzig eine Rolle, was man am Hof darüber denkt und erzählt. Und wenn du deine Chance wahrnehmen willst, trotz deiner bürgerlichen Herkunft in irgendeiner Zukunft die Nachfolge von Maupertuis anzutreten, was deinem Ehrgeiz und Können entspräche, dann musst du eben … diplomatisch sein. Eine Schweizer Spezialität, nicht?«

»Deshalb gehe ich ja auch. Obwohl ich zu rechnen hätte. Du bist eine vortreffliche Gattin.«

»Und wann habe ich dich zurück?«

»Da es sich um ein Diner handelt, muss ich wohl in Potsdam nächtigen, wodurch bei einer Weckung selbst um sechs Uhr in der Früh und einer Abreise eine Stunde später mit Rückkunft nach Berlin nicht vor zwölf Uhr gerechnet werden kann. Woraufhin ich sofort in die Akademie muss, um die verlorene Zeit aufzuholen, sodass du mich zu einem späten Abendessen am morgigen Tage rückerwarten kannst.«

Katharina seufzte. »Denke bitte daran, Leonhard: den König immer aussprechen lassen«, wiederholte sie ihren Rat, »sogar, wenn du glaubst, im Recht zu sein – was du ja stets bist. Sei einfach etwas weniger trotzig als sonst. Und erzähle vor allen Dingen nichts von der Mathematik. Es interessiert keinen.« Sie wandte sich dem offenen Eibenholzschrank zu und suchte passendes Strumpfwerk für ihren Gatten heraus.

Am Abend dieses 7. Juli, die Luft war noch warm, und die Nacht würde köstlich sein, trafen sich die Männer des Bruchs in Lewin, wo besonders gut hechten war. Mit seinen beiden Brunnen, dem aus Findlingssteinen gebauten Krug mit Malz- und Brauhaus, dem Dorfplatz, in dessen Mitte die Schweineställe standen, und seinen vierzehn kleinen, aus Erde und Lehm errichteten Häusern für die Freileute, die keinen Hof besaßen, seinen Feuchtwiesen und Viehweiden lag dieses uralte Rundlingsdorf nördlich des Raschen Fließes an der Wuckenitze. Manchmal aber auch an der Volzine, so behaupteten andere Karten – das kam wohl auf das Jahr an und auf den Weg, den die Flut sich bahnte. Selten lag Lewin sogar am Zusammenfluss von Mallacke und Leinengraben. Mitunter vernachlässigte man aus Bequemlichkeitsgründen schlicht die Namen der Gewässer, die einmal so, dann wieder so vorbeimäanderten. Reisenden, die sich nicht davon abhalten ließen, Lewin aufzusuchen, wurde empfohlen, vom Blutigen Graben her kommend südwärts in Richtung der Untersten Ratze zu fahren, bis man beinahe zur Trebbinschen See gelangte, welche allerdings nicht mit der Faulen See zu verwechseln war. Um die Verwirrung komplett zu machen, nannten manche Karten jenes Gewässer die Große See, während man als Faule See die Verdickung der Oder oberhalb von Wrietzen bezeichnete, gespeist vom Morinichen und der Bardaune. Aber das machte alles nichts, denn jedem war klar, dass inmitten dieses Gewirrs von Wasser, Gestrüpp und Strauchwerk, dort eben, wo der Boden etwas anstieg, das Dorf Lewin mit seinen Fachwerkgehöften lag, deren Giebel alle zum Dorfplatz zeigten. Und dessen Mittelpunkt wiederum bildete das Haus der Maltschaus, da es den größten Fischkessel aufwies, ein Prunkstück aus Messing, das Oda, die dunkelhaarige, grünäugige, als launisch bekannte Tochter des alten, starrköpfigen Radomeer, regelmäßig polierte.

Nicht weit vom Anwesen der Maltschaus entfernt, dessen von Korn bewachsenes Schilfdach so weit herabragte, dass man es mit Händen greifen konnte, stand die Reißscheune, auch Heim der Hechtreißer genannt. Diese nutzten die Fischer des Niederbruchs (und so gut wie alle Männer hier waren Fischer), um ihren Fang zu verarbeiten und alles Wichtige zu besprechen, gerne bis spät in die Nacht, im Sommer auch draußen, unter einem häufig gar wunderbaren Himmel. Da ging es um spektakuläre Exemplare, die ins Netz gegangen waren, um mögliche Ausbesserungen der primitiven Eindeichungen des Flusses oder vielleicht um die Errichtung eines größeren Bootshauses an der Trebbinschen See, wo viel Aal herkam. Meist einigten sich die Brücher. Doch wenn die Leute ihre Meinungsverschiedenheiten nicht klären konnten, erhielt Radomeer Maltschau das Wort, das Oberhaupt der ältesten Familie. Angeblich gingen die Maltschaus direkt auf den Bog zurück, den Urahn, der einst aus dem fernen Südosten gekommen war und von dessen Lenden angeblich sämtliche Brücher stammten.

Alles an diesem Radomeer – der jeden Tag ein Glas Bier trank, aber nicht mehr, sich ausschließlich von Fisch und Gemüse ernährte, nur guten Tabak rauchte, stets an der frischen Luft war und dessen Alter niemand kannte – war üppig, sein dichter schwarzer Bart vor allem, der nur an den Kinnbacken eine leichte graue Einfärbung zeigte. Er hatte dunkle Brauen über weit auseinanderliegenden braunen Augen, die sein Gegenüber immer direkt ansahen, und eine ebenso dunkle Mähne, die einen Kopf bedeckte, der im Vergleich zum gedrungenen, starken Körperbau zu groß ausgefallen war. Über seiner Nasenwurzel gruben sich zwei tiefe, durch häufiges Stirnrunzeln entstandene Hautfurchen senkrecht nach oben. Vor vielen, vielen Fluten hatte Radomeer seine Frau Wolna verloren und seitdem, auch wenn es an Gelegenheiten nicht gemangelt hätte, nie wieder geheiratet, was ihm wachsenden Respekt einbrachte. Aus der Ehe mit Wolna waren zweieiige Zwillinge hervorgegangen: die schöne, eigenwillige Oda – genannt die Hechtin – und der wankelmütige Veit, zu dem seine Freunde (nicht aber Radomeer) auch Wolf sagten. Veit, über den manche unkten, dass er aufgrund seiner Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, niemals in die Fußstapfen seines Vaters treten könnte, war mit Magdalena verheiratet, einem Vollweib aus dem alten Zeckericker Geblüt der Janys. Sie stand kurz vor dem Gebären ihres ersten Kindes, was nicht nur Veit, sondern auch Radomeer in heilige Aufregung versetzte, zumal die zur Melancholie neigende Oda noch immer alleine blieb.

Doch auch wenn alles an Radomeer, den man den Wels hieß, im Überfluss vorhanden war: Seine Stimme hielt er meist leise, da er wusste, dass ihm dann alle umso aufmerksamer zuhörten. Und tatsächlich sprach Radomeer oft. Weil er einer im Vergleich nur kleinen Familie vorstand, blieb ihm umso mehr Zeit, sich um das Wohl der Gemeinschaft zu kümmern, und in dieser Funktion ging der Mann ganz auf. Kam es zu Streitigkeiten, schlichtete er. Ging es darum, sich lange zurückliegender Vorkommnisse zu erinnern, kamen alle auf Radomeer zurück, der, ausgestattet mit einem guten Gespür sowie einer üppigen Fantasie, verantwortlich dafür war, die gültige Geschichte über dies oder jenes zu erzählen.

Denn ließ man Radomeer des Abends vom Bruch reden, bis die Augen seiner Zuhörer glänzten, hatte er tatsächlich Unglaubliches in Hülle und Fülle zu berichten, und nach einer Weile wähnten sich alle im Paradies. Selbst über lang zurückliegende Zeiten wusste er Bescheid, sprach von Auerochsen, Wollnashörnern, Wisenten, Mammuts und Waldelefanten, die einst hier gelebt hatten, erzählte von Prozessen, die sich abrupt vollzogen sowie über Tausende von Jahren verteilt hatten, beschränkte sich nicht auf die Würzigkeit der kräutergesättigten Luft, den Fischreichtum der Seen und die mannigfaltigen Läufe des Flusses, nicht auf die wohlschmeckenden Krebse, die man nach Rückzug der Flut aus den Apfelbäumen schütteln konnte wie reife Früchte. Immer erzählte er auch von jener besonderen Liebe, die die Menschen und ihn selbst mit diesem Bruch verband: einer Liebe, wie es sie nur selten gab und die zurückreichte über unzählige Generationen und eine kaum schätzbar lange Zeit.

Um die Versammlung im Heim der Hechtreißer an diesem besonders heißen Freitag zu beginnen, läutete Radomeer, der einen schwarztuchenen, knielangen Rock mit einer Reihe silberner, dicht aneinandergesetzter Knöpfe trug, die Glocke aus Messing. Sie hing an der Stirnseite des Raumes direkt neben dem von zwei roten Balken durchkreuzten Konterfei des verhassten Wrietzener Fischereiaufsehers Kurtz, des behördlich eingesetzten Pritzstabels, wie seine offizielle Position lautete. An zwei langen Eichenbalken saßen die Männer. Vor ihnen auf dem blanken Holz, auf dem sonst der Fang gerissen wurde und das vom eingesickerten Hechtblut dunkel und mineralisch schimmerte, standen die tönernen Krüge voller Selbstgebrautem, da ein jeder auf das Bier seines Kietzes schwor und sich auf nichts anderes verließ. Mit dem Tabak, der in langen schwarzen Holzpfeifen geraucht wurde, stand es ebenso.

»Männer«, begann Radomeer mit ruhiger Stimme, und alle Gespräche verstummten. »Wir haben gehört, was heute Morgen am Ufer der Faulen See passiert ist. Eine Leiche wurde gefunden, ein Mann des Königs, und man sagt, er ist nicht einfach so krepiert, sondern dass da jemand nachgeholfen hat. Wir müssen uns wappnen und mit dem Schlimmsten rechnen: Die Rache wird fürchterlich sein, ob nun einer von uns verantwortlich ist oder nicht.«

»Was heißt denn hier oder nicht?« Erregt stand Mecki auf, die rechte Hand von Koppek, Radomeers großem Rivalen aus dem Dorf Reetz. Unter seiner engen Lederkappe sah Meckis stets ein wenig spöttisch schauendes, breitknochiges Gesicht wie das eines zu rasch gealterten Kleinkindes aus. »Wer soll es sonst gewesen sein? Seit Monaten sprichst du davon, gegen die Pläne des Königs mit aller Gewalt vorzugehen. Das weiß man auch in Wrietzen. Dort sind wir jetzt als Mörder verschrien. Eine Katastrophe für das gesamte Bruch!« Einige der Fischer – nämlich sämtliche Anhänger von Koppek – murmelten ihre Zustimmung oder nickten. »Also sag schon, Radomeer«, fuhr Mecki fort, »wer war es? Dein Sohn vielleicht, von dem man nie genau weiß, was er denkt und macht?!«

»Sprich nicht schlecht von Veit, der gerade bei seiner Frau ist, die kurz vor der Geburt steht«, entgegnete Radomeer gelassen. »Mein Sohn handelt manchmal unüberlegt, aber wenn du ihn noch einmal einen Mörder nennst, bekommst du es hiermit zu tun.« Er zog sein Reißmesser aus dem Gürtel, bewegte es langsam hin und her und zog die Brauen zusammen. »Sieht es nicht ganz so aus, als sei diese Sache passiert, um sie uns unterzuschieben und unseren gerechten Kampf in ein schlechtes Licht zu rücken? Nein, Veit bringt niemanden um. Und auch sonst tut das von uns keiner. Dass wir uns trotzdem wehren gegen die, die unsere Welt zerstören wollen, ist was ganz anderes.«

»Nur weil sich was tut in unserer Gegend, zerstört das noch lange nicht unsere Welt«, sagte Mecki in gereiztem Ton.

»Veit war gestern am Krummen Ort«, entgegnete Radomeer. »Dort haben sich bereits Hunderte der Fremden eingenistet. Sie hausen in Zelten und graben auf Geheiß Friedrichs in unserer Erde. Wir alle wissen: Am Krummen Ort sind die Findlinge aus der Urzeit, die wir als Grabhügel unserer Ahnen verehren. Das nehmen wir nicht hin. Oder, Männer?!«

Viele der Fischer hoben ihre Fäuste und brüllten ihren Protest heraus. Doch etwas weniger als die Hälfte blieb still und blickte Radomeer regungslos an.

»Was mautschst du für einen Quatsch?« Meckis Stimme kippte ins Schrille: »Das sind die früheren Grabhügel deiner Ahnen vielleicht. Männer, wir sollten froh sein, dass sich das Bruch entwickelt. Was hier gebaut wird, also dieser Kanal, ist ein Meisterwerk. Durchgeführt von den brillantesten Geistern des Königs, der auch unser König ist, vergessen wir das nicht. Und geschützt wird das alles von einem neuen Deich, der unsere Wälle aus Kuhmist bei Weitem übertrifft. Dann leben wir endlich in Sicherheit.«

»Aber wer kontrolliert diesen Deich?« Radomeer schüttelte seinen Schädel. »Ich werd’s euch sagen: Die, die ihn bauen. Folglich begeben wir uns in deren Schutz, anstatt wie bisher auf uns selbst aufzupassen. Dann ist’s endgültig vorbei mit unsrer Freiheit. Lasst uns lieber auf die eigenen Kräfte vertrauen. Wir wissen alle: Der Strom kann mächtig mit den Ketten rasseln. Ein Deich kann immer brechen und der teuer erkaufte fremde Schutz uns schlagartig verlassen … Dann kommt die Flut, und wir sind nicht vorbereitet. Lasst uns auch weiterhin die Berge nie aus den Augen verlieren, sondern immer wissen, ob’s viel Schnee gegeben hat und wann der schmilzt und zu uns runterkommt. Mit dem Wasser werden wir selbst fertig. Mehr sag ich nicht.« Radomeer sah in die Runde und spürte, dass die Männer ihn verstanden.

Doch Mecki widersprach sofort: »Erinnert euch, Leute, als vor elf Jahren das letzte Mal unser Deich gebrochen ist und das ganze Bruch ein einziger See war und die ganze Gegend unter Wasser. Einige haben aus Verzweiflung sogar versucht, im Brühtrog über ihren Hof zu fahren, wisst ihr das noch? Aber wer so ’n Ding bestiegen hat, den schlug’s wieder um! Unsere Häuser hat’s geflutet, das Vieh mussten wir aus den Ställen retten – erinnert ihr euch, wie die Ochsen bis zum Leib im Wasser gestanden haben und gezittert haben vor Angst?« Mecki wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Seine Worte erregten ihn stark, und es kam ihm so vor, als erlebe er das alles erneut. »Habt ihr nicht mehr das Jammern in den Ohren, das Brüllen vom Vieh und wie die Pferde panisch gewiehert haben und das Kläffen der Köter? Die Wasservögel sind in unsere Dörfer gekommen, haben sie regelrecht eingenommen. Hört ihr’s nicht mehr, ihr lautes Geschrei? Und als wir die angeschwemmten toten Fische gegessen haben, waren die nicht zum Besten, sondern stinkend und faul, und manche von uns haben böses, lange anhaltendes Fieber bekommen, andere starken Ausschlag und üblen Geruch. Unsere Hände und Füße, wenn sie das scharfe Wasser berührt haben, sind grindig geworden. Zwischen den Fingern und Zehen sind Geschwüre gewachsen, wie die Krätze hat’s um sich gefressen. Die Haut ist vielen abgegangen, und wir hatten nichts außer Teer oder Wagenschmier mit Schlick, um’s draufzutun – wisst ihr noch, wie ekelhaft das war? Leute, wenn ein neuer Kanal gegraben wird, haben wir endlich Ruhe vor alldem. Und außerdem werden wir reich.«

»Reich?« Radomeer kniff die Augen zusammen, wodurch seine Brauen einen doppelten Bogen bildeten. Streng blickte er über die Köpfe der Hechtreißer hinweg. »Wer irgendwann reich werden will, ist jetzt arm, und zwar arm an der Seele, und das, liebe Männer, sind wir doch nicht.« Er nahm einen kräftigen Schluck von seinem Bier. »Lasst mich euch so viel sagen: Gier ist eine Sünde. Sie passt nicht zu uns.«

»Ach, Radomeer, immer sachteken«, sagte Mecki. »Was ist so schlimm dran, bisschen mehr zu verdienen? Für gutes Geld kann man sich gutes Zeug kaufen, nämlich das, was wir selbst nicht herstellen können: Werkzeuge, schöne Kleider für unsere schönen Frauen, gute Töpfe, auch für die schönen Frauen.«

»Nee, dann werden wir wie die«, entgegnete der alte Fährmann Kummerowski von der Schiffmühle, ein enger Verbündeter der Maltschaus. Würdevoll stand er auf, in seinem fußlangen Rock aus blau gefärbtem Leinen, und überblickte die Runde: »Radomeer hat recht. Die Fremden sind wie die Neunaugen. Saugen sich mit ihren hungrigen Mündern fest und trinken uns das Blut aus. Wenn wir jetzt nicht achtgeben, verlieren wir all unsere Kraft. Dann ist’s mit unserer schönen Gegend und unserer ruhigen Art zu leben bald vorbei.« Der Fährmann sah sich im Raum um und schüttelte den Kopf. »Es fällt nicht leicht, einem Toten schlecht nachzusprechen, aber wir haben alle von diesem Franzosen gehört. Er ist auf seinem schwarzen Ross sogar über die Jedutenhügel geritten und hat mit Geld um sich geworfen und Frauen dafür bezahlt, ohne Kopfbedeckung durch Güstebiese zu laufen. Im Feuchten Willi sind die Blusen sogar schon in der Wirtschaft gefallen, wenn er dazu eingeladen hat. Männer, habt Ehrfurcht.« Kummerowski setzte sich wieder, und zunächst sagte niemand etwas, da seine letzte Behauptung alle im Heim der Hechtreißer erschüttert hatte.

»Ach was, seien wir doch nicht so scheinheilig.« Mit einem Ruck stellte sich Koppek – den aufgrund seines riesigen Schädels, der mindestens ebenso groß war wie jener von Radomeer, alle den Kopp nannten – auf seine kräftigen Beine und schaute sich mit blitzenden Augen um. Er trug die traditionell weiß-blau gestreifte Fischerkutte, die lediglich ein ungefärbter, grober Leinengürtel hielt, auch wenn er sich eine Reihe Messingknöpfe hätte leisten können. Seit vielen Jahren galt er als einer der einflussreichsten Fischer im Bruch, besaß mehr als ein Dutzend Barken und riss die meisten Hechte. Langsam, während sich die Aufmerksamkeit auf ihn konzentrierte, strich er sich mit der Hand über seine Bürste aus silbernen Stoppeln: »Und woher weißt du so genau, Kummerowski, was im Feuchten Willi passiert? Weil du selbst so oft dort einkehrst?« Einige im Raum lachten. »Nein, Männer, verbauen wir uns nicht die Zukunft, weil wir Angst vor was Neuem haben. Lasst uns mutig sein. Wir in Reetz verlieren durch den geplanten Kanal unsere besten Wiesen. Aber jammern wir? Nein, weil das zahlt sich auf andere Weise dutzendmal aus.« Er setzte sich wieder, und zustimmendes, aber auch beunruhigtes Gemurmel füllte den Raum.

Radomeer erhob sich. Wieder sprach er leise, und alle mussten ihre Ohren spitzen, um ihn zu verstehen: »Ich sag nur eins, Leute. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, gehen wir unter. Dann überschülpern sie uns. Ich weiß es. Und gegen diese Art von Gefahr hilft kein Deich. Nur eine Überzeugung, Männer, stimmt das nicht?«

Schweigen im Raum. Bartok stand auf, ein Kerl mit untersetzter Gestalt, der mit seiner Frau Anna die im Familienbesitz befindliche Pfahlmühle am Zusammenfluss von Tremmitze und Löckeritz betrieb. Er hatte zwei Töchter mit Namen Alena und Hana, einen Sohn namens Sten und galt als bester Freund Radomeers, besaß ein weiches Gemüt, das sich rasch entflammen konnte, aber ebenso schnell wieder zur Ruhe kam, was seinem natürlichen Drang entsprach, Harmonie zu stiften. Mit seiner permanent rötlichen Gesichtshaut und seinem feuerfarbenen Bart und Schopf ähnelte er einem Fliegenpilz. Er wurde im Allgemeinen der Heiler genannt, da er sich mit Kräutern auskannte, Dämonen vertrieb und auch nicht davor zurückschreckte, gebrochene Knochen zu richten. Über die Grenzen des Bruches hinaus hatte er sich damit einen Ruf erworben. Aus Gründen, an die sich niemand mehr erinnerte, und wohl aufgrund seiner engen Freundschaft zu Radomeer genoss er bei den Treffen der Hechtreißer, auch wenn er selbst kein ausgemachter Fischer war, Gastrecht, von dem er regelmäßigen Gebrauch machte, um sich hier ungestört dem Biere zu widmen. »Dieser Todesfall des Fremden ist doch nur der Anfang und ein Zeichen, dass etwas Schreckliches passieren wird. Und es hat ja auch schon andere Zeichen gegeben«, sagte er mit seiner ewig heiseren, schwer verständlichen Stimme.

»So? Was für andere Zeichen?«, fragte Mecki. »Sag schon, Bartok: Was soll uns davon abhalten, mehr zu verdienen und unsere Familien besser zu ernähren? Dir mit deiner Mölle dort oben an der Löckeritz geht’s gut, das weiß ich.«

Bartok schaute zu Radomeer, und als dieser ihm aufmunternd zunickte, berichtete der Heiler von drei ineinander verschlungenen Aalen, die am Morgen vor der Kate des alten Bowitz am Welpischen Rund gelegen hätten. Und obwohl die Aale tot gewesen waren, sei noch bis zum Mittag weißer Rauch aus ihren Leibern gestiegen. Und letzte Woche, da sei ein Mann aus Quartschen zu ihm geeilt und habe ihm von lila- und blaufarbenen Sumpflichtern erzählt, die ihn beim nächtlichen Reusenfischen in der Nähe von Liepe verwirrt und in die Irre geleitet hätten. »Zudem habe ich selbst beobachtet«, schloss Bartok, »wie gestern Abend zwei Spatzen bei mir zu Hause vom Möllrad gefallen sind. Einfach so. Tot! Und meine Martina, also meine Hündin« – einige der Männer lachten –, »ich konnte sie nicht mehr zurückhalten: Wie verrückt ist sie auf diese Spatzen drauf. Hat sie in einem Happs verschlungen. Und hinterher hat sie ganz seltsam gebellt. Vollkommen seltsam, Männer.«

Die Hechtreißer schwiegen. Einige nahmen einen Schluck zur Kräftigung.

»Ach, hört doch auf, solche Flüchte zu knabbern! Das ist doch alles Quatsch.« Koppeks feste Stimme füllte den niedrigen Raum. »Wirklich. Ich bitte euch. Vertraut auf Gott. Er hat uns Reichtum geschenkt. Nutzen wir ihn. Er hat uns Nachbarn gegeben, mit denen wir Handel treiben können. Diese Nachbarn mögen uns fremd sein. Doch haben wir keine Angst vor ihnen. Wenn sie einen Kanal planen, dann wird der sicher enorm. Dann müssen wir den Reichtum nur uffrapen. Dafür hat Gott uns die Potschen doch gegeben.« Er zeigte seine großen Hände, dann fuhr er fort: »Und bedenkt, wir leben hier mit dem Sumpf, mit den Überschwemmungen. Deshalb sollten wir auch den Reichtum unserer Gegend voll ausnutzen. Oder wollt ihr bis in alle Ewigkeit in eurer verrußten Kate hocken und allem nur hinterherschlöpern und spärlich Hirsebrei aus dem Kumm kratzen?«

Bedächtig und unter dem zustimmenden Gemurmel seiner Anhänger setzte der Kopp sich wieder, nicht ohne einen Seitenblick auf Radomeer, der diesen ungerührt an sich abprallen ließ. Für einen Moment war der Wels ohnehin mit etwas anderem beschäftigt, da seine Gedanken zu seinem Sohn Veit und Magdalena abschweiften. Zwar war die Geburt von der Hebfrau erst für die Zeit nach der Flut vorhergesagt worden, doch Radomeer spürte, dass etwas im Gange war. Just in diesem Augenblick öffnete sich die Holztür der Scheune, und ein kleines Mädchen, die Tochter der Hebfrau, stürzte herein. Ohne sich im Geringsten um die Aufmerksamkeit zu scheren, die sie erregte, lief sie zu Radomeer, winkte sein Ohr zu ihrem Mund und sprach etwas hinein.

Radomeer wandte sich von ihr ab und den Fischern zu. »Liebe Männer!« Er breitete die Arme aus, um etwas zu verkünden, das ihm buchstäblich die Sinne raubte. Das Glück durchflutete ihn, und sein Gesicht wurde von einem breiten Lächeln erobert. »Es ist ein Sohn. Mein Sohn Veit, also seine Frau – sie hat einen Sohn gekriegt!«

Geradeso als beträfe die gute Nachricht sie selbst, brachen die Hechtreißer in Jubel aus. Alle hoben ihre Humpen und schrien ihre Freude in den Raum, riefen Radomeer Glückwünsche zu. Viele standen auf, liefen zu ihm hin und gratulierten, auch Mecki und der Kopp. Rasch wurde die Glasflasche geholt, in die alle ihren Namen hatten einschleifen lassen und die sonst zur Besiegelung wichtiger Absprachen im Dienste stand. Radomeer füllte sie mit Rispenschnaps, schon ging sie reihum.

Oda trug eine Kappe aus dunklem Hirschleder, eine Kette aus großen Bernsteinperlen und als Ohrschmuck große silberne Knöpfe, in die Muschelformen eingestanzt waren. Radomeer hatte sich in einen langen dunkelgrünen Leinenrock gehüllt, den ein Gürtel mit großer Messingschnalle in Form eines Welskopfes hielt. Vater und Tochter waren erschöpft, aber glücklich. Die letzten Stunden hatten sie mit dem jüngsten Spross der Familie in der Stube des alten Hauses verbracht. Dem frischgebackenen Großvater waren die Tränen gekommen, als das rosa Kindchen mit dem schwarzen Flaum auf dem auffällig großen Kopf zum ersten Mal auf seinen Pranken gelegen hatte. Danach hatte er seinen Sohn Veit umarmt, der vor Freude kaum mehr sprechen konnte.

»Wie soll er bloß heißen?«, brach Oda das Schweigen, nahm ihr langes Messer aus der Schlaufe am Gürtel und schlug den herabhängenden Ast einer Weide ab, sodass ihr Vater passieren konnte. Sie liefen an der langen Reihe der mit Ochsenblut gestrichenen Backöfen vorbei, die wegen Feuergefahr in sicherem Abstand zum Dorf errichtet waren und wie riesige Maulwurfshügel wirkten.

»Er ist sehr groß. Obwohl er zu früh gekommen ist. Er konnte nicht warten. Er wird ein Großer sein.« Radomeer sah über die stille Wasseroberfläche hinweg, in der sich die Sterne spiegelten. »Sein Bauch sieht aus wie ein runder Kürbis. Er steht einmal der Familie vor. Und das muss er auch.«

»Du meinst anstelle von Veit?«

Radomeer nickte. »Ja, so leid es mir tut. Anstelle von Veit. Ihm fehlt die Umsicht. Die du im Übrigen hast. Du wirst meine Rolle zunächst ausfüllen, wenn ich nicht mehr bin.« Nachdenklich nahm er seine Tochter am weiten am Ellbogen umgeschlagenen Ärmel ihres weißen Leinenhemdes, das ihr bis an die Taille reichte. Das schöne, von ungewöhnlich kurzen braunen Haaren umrahmte, im Sternenschimmer leuchtende Gesicht seiner Tochter zu sehen, in dieser wunderbar friedlichen Nacht, die der Familie einen solchen Reichtum beschert hatte, bereitete ihm einen tiefen, jede Faser seines Wesens beglückenden Eindruck. »Warum heiratest du eigentlich nicht? Triff doch mal eine Entscheidung. Gibt es niemanden?«

»Hast du Geschmack an Enkeln bekommen? Ich hatte gehofft, das neue Kind reicht dir für den Augenblick. Du weißt doch, dass ich erst verliebt sein will.«

»Ach, verliebt, was soll das sein? Gehst du deshalb immer drei Dörfer weiter und bleibst ganze Nächte lang weg?«

Oda sah ihn mit erzürntem Blick an, sagte aber nichts, und Radomeer fuhr fort: »Verliebt, das ist eine Mode, die kommt und wieder geht, wie das Wasser. Daran hält man sich nicht fest. Ein Partner, der bleibt, das ist was anderes.«

Sie hatten einen Ausfluss der Trebbinschen See erreicht. Der Trampelpfad aus fester brauner Erde endete in einem Schilfgürtel. Da glitt, ohne dass sie seinen Anflug gehört hatten, von hinten und nur wenige Meter hoch in der Luft ein schwarzer Schwan über ihre Köpfe hinweg. Ganz leicht zuckte Oda zusammen, und auch Radomeer erschrak, da der Vogel keinerlei Geräusch verursacht hatte und selbst das typische Singen der Schwanenflügel merkwürdigerweise ausgeblieben war.

»Ich mag die Männer zunächst, das weißt du. Aber nach ein paar Treffen missfallen sie mir. Und zwar alle.«

»Aber du missfällst ihnen nicht.«

»Viele wollen mich zur Frau nehmen, das stimmt. Aber sobald ich sie prüfe, spüre ich, es geht Ihnen nicht um mich, sondern um unsere Familie. Ich bin eine gute Partie, deshalb wollen sie mich. Mein wahres Wesen finden alle unerträglich. Und dass ich Bücher lese, ist jedem suspekt.«

»Oda, das kannst du nicht trennen: du, die Familie … du bist die klügste Frau im Bruch. Alle bewundern dich.«

»Glaubst du wirklich, dass die Männer das wollen: meinen Geist? Der nichts anderes tut, als Pläne auszutüfteln, wie wir das Eindringen dieses schrecklichen Königs verhindern können? Meinst du, mit solch einer Frau können die Männer hier umgehen? Für ein paar Nächte, ja. Ein paarmal Nachtfischen. Aber im Grunde fürchten sich alle vor mir. Sie glauben, ich bin verrückt und unberechenbar. Und das stimmt ja auch.«

Radomeer seufzte. »Dein Verstand ist ausgeklügelt. Deshalb spielt er dir manchmal Streiche. Aber vor allem hast du ein gutes Herz. Eines ohne Falltüren. Auch bist du so sanft mit Kindern. Das weiß und bewundert jeder. Wie du zum Beispiel mit dem armen Sten umgehst. Wie eine zweite Mutter bist du zu ihm, hat Bartok mir gesagt. Obwohl der Junge schwierig ist.«

»Sten ist nicht schwierig. Er denkt nur außergewöhnlich. Deshalb wird er im Dorf als Idiot abgestempelt und zum Gänsehüten verdonnert. Ein Glück, dass Lukas sich seiner angenommen hat.«

»Sag, Oda, gibt es wirklich keinen, der dir gefällt?«

»Doch, einen vielleicht. Aber er würde dir nicht zusagen. Obgleich er eine gute Figur macht. Braune Locken, schulterlang. Keine Haare im Gesicht. Gerade sprach ich von ihm …«

»Lukas, der Sohn des Kopp?!«

»Genau der.«

»Aber der ist Kahnbauer.«

»Na und? Meinst du, Männer, die Boote bauen, haben für ihre Frauen keine Zeit?«

»Alle Aufmerksamkeit geht dann in die Kähne, genau. Und ein Koppek, das kann nicht dein Ernst sein.«

»Ich brauche einfach ein wenig Liebe.« Sie strich ihren drellen Rock glatt, der über den Knien auf der Innenseite durch eine umlaufende Schnur eng zusammengehalten wurde, was ihre Beine vorteilhaft betonte. »Aber ganz ehrlich, Vater, ich glaube nicht, dass Lukas der Richtige ist. Ich habe ihm deshalb bislang keinerlei Hoffnungen gemacht. Was ihn allerdings umso mehr reizt.« Sie schüttelte den Kopf und lächelte in sich hinein. Dabei griff sie Radomeer am Unterarm und hakte sich bei ihm unter: »Wenn du immer davon sprichst, dass ich mich verbinden soll, dann nur mit diesem hier.« Sie deutete mit ihrem Kinn in Richtung Wasser. »Das reicht mir, Vater. Das ist alles und viel mehr, als ein einzelner Mann mir bieten kann.«

Radomeer nickte. Er verstand sie sehr gut.

»Etwas sollst du noch wissen«, sagte Oda. »Als Lukas letztens wieder um mich warb, während ich in Wrietzen auf dem Markt war, hat er mir etwas gesagt, wohl, um mir zu imponieren: Königlicher Kahnbauer wird er bald sein.«

Radomeer drehte den Kopf zu ihr hin. »Erzähl mir mehr.«

»Er hat einen neuen Auftrag. Aus der Hauptstadt. Er arbeitet schon eine ganze Weile daran. Mehr wollte er mir aber noch nicht verraten.«

Radomeer dachte nach. »Er baut einen Kahn für den König? Zu gerne wüsste ich, was diese Teufel so alles vorhaben.«

»Noch etwas hat Lukas mir gesagt. Es geht um den toten Franzosen. Er soll an einer Speerwunde gestorben sein. Das weiß Lukas von Kurtz.« Oda sah ihren Vater an: »Es war ein Neunaugenspeer.«

»Ein Neunaugenspeer? So einen haben doch nur noch zwei Familien im Bruch: wir und die Koppeks.«

»Ich weiß.« Odas Augen folgten einer Sternschnuppe, die über den funkelnden Himmel stob. »Hast du einen Verdacht?«

»Es muss ein Koppek gewesen sein«, sagte Radomeer. »Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Veit tut so etwas nicht. Er weiß ja gar nicht, was sie eurer Mutter im Grünen Hut angetan haben. Er denkt noch, sie hat eure Geburt nicht überlebt.« Er legte seinen Arm um Oda.

»Ich glaube aber nicht, dass es die Koppeks waren«, sagte sie. »Wieso würden sie so etwas tun? Wir wissen alle, dass sie mit den Fremden paktieren.«

»Kopp hat es selbst gesagt«, entgegnete Radomeer. »Sie verlieren durch den geplanten Kanal ihre besten Wiesen. Und in Reetz hängt viel von diesen Wiesen ab. Außerdem – ich traue ihnen alles zu. Auch, dass sie uns die Sache anhängen wollen: Damit es Lewin an den Kragen geht und sie aus Reetz heraus stark dastehen und das ganze Bruch bald ihnen gehört.«

Bei seinem zurückliegenden Besuch vor exakt drei Jahren – einzig um den Einbau der Wasserinstallationen zu überprüfen – war das Schloss eine wüste Baustelle gewesen und ein einziges Kommen und Gehen jener Zahllosen, die die ehrgeizigen Vorgaben des Regenten zu erfüllen versucht hatten. Als Euler nun den Empfangsraum betrat, erschrak er zunächst. So anders war die Stimmung, die innerhalb dieser Mauern jetzt waltete. Von der emsigen Geschäftigkeit der Bauphase war nichts mehr zu spüren; kein Mensch weit und breit. Weich fiel eine milde Abendsonne durch die drei hohen Fenster. Alles war neu – nur etwas Staub hing in der Luft, wodurch die vier rostroten Säulen, die das baldachinartige Dach trugen, wie fein gepudert wirkten. Kein einziges Möbel befand sich in dem großen, halbrunden Raum. Mit einem Male erklang, von Wänden gedämpft, ganz entfernt die himmlischste, auf einem Spinett gespielte Musik. Im gleichen Moment öffnete sich die Terrassentür, und der jung wirkende König trat von draußen herein.