Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edtion Schrittmacher

- Sprache: Deutsch

Dieser Band vereint die beiden Novellen 'Der schwarze Vorhang' und 'Der Reporter'. Wir begeben uns auf Reisen nach New York in ein mysteriöses Etablissement in der Nähe des Times Square – und nach Wien zu einem Prozess gegen vier Hilfskrankenschwestern, die des vielfachen Mordes angeklagt sind. Und sowohl in der alten wie in der neuen Welt versucht die Vergangenheit, uns die Gegenwart streitig zu machen.'Ohlers Romanhelden kämpfen als Nachfolger von Kafkas Landvermesser und Joseph Conrads Kolonialbeamten, die inden Irrgarten einer entgrenzten Ordnung geraten sind.'Der Tagesspiegel'Fest steht, dass Norman Ohler virtuos mit Sprache umgeht.'Die Zeit

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 256

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Printausgabe gefördert durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz

Die Edition Schrittmacher wird herausgegeben von Michael Dillinger, Sigfrid Gauch, Arne Houben und Gabriele Korn-Steinmetz.

© 2009 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel.: 06542-5151, Fax: 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-779-4 Lektorat: Michael Dillinger Titelfoto: Neda Navaee Autorenfoto: Joachim Gern

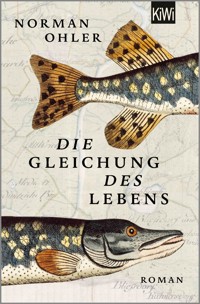

Norman Ohler

Der schwarze Vorhang/Der Reporter

Zwei Novellen

Edition Schrittmacher Band 21

RHEIN-MOSEL-VERLAG

***

Der schwarze Vorhang

1

Ich weiß, mein Englisch klingt merkwürdig. Ich kann mir nicht helfen. Das liegt an der Bildung. Zum Glück findet meine frischgebackene Ehefrau nicht, dass es ein großes Problem darstellt. Solange ich den Mund halte, wenn wir uns lieben, sagt sie, dann ist es okay. Ich hoffe nur, ich verwirre niemanden mit meinen mangelhaften Sprachkenntnissen. Ich bin ja mit den besten Absichten nach Amerika gekommen.

Meine mangelhafte Bildung hat sich in Deutschland zugetragen. Mir wurde nicht gut genug Englisch beigebracht, obwohl 10 000 GIs in unserer kleinen Stadt wohnten. Mein Großvater vermietete übrigens die Räumlichkeiten für den einzigen Nachtclub vor Ort, eine eher schäbige Immobilie im Zentrum. Er schätzte die amerikanischen Besatzer. Er mochte nur die Kondome nicht, die häufig in der engen Gasse lagen. Er musste sich dann bücken und sie einsammeln, da er sich für die Reinlichkeit des Anwesens verantwortlich fühlte. Mehr über meinen Großvater später.

In Deutschland jedenfalls habe ich nie sonderlich viel hingekriegt. Ich konnte mich nie so richtig eingewöhnen, obwohl es mein Zuhause war. Objektiv gesprochen gab es keine Probleme. Mir ging es gut. Ein wenig fad war ich vielleicht. Ambivalent, allem gegenüber. Ohne wirklichen Sex-Drive.

Mein Problem war, dass ich kein Problem hatte. Nein, mein Problem war Distanz. Alles war so weit weg.

Meine Schulzeit verlief reibungslos. In der Oberstufe wählte ich all die guten Fächer: Deutsch, Ethik, Sozialkunde, und später leistete ich pflichtbewusst meinen Zivildienst an einer Einrichtung für Geistigbehinderte ab. Danach ging es für einige Jahre an die Universität, um Geschichte und Philosophie (sowie ein Semester der Religion) zu studieren – und dort auch verschärfte sich jene Krise, von deren Existenz ich bis dahin kaum etwas bemerkt hatte. Denn, um ganz ehrlich zu sein, kam ich auf keinerlei grünen Zweig, und all meine Überlegungen, Aufsätze, Referate führten nicht wirklich irgendwohin. Ich konnte keine erfolgversprechende Perspektive entwickeln, keiner Denkrichtung mit Interesse folgen, sondern fühlte mich wie in Watte gepackt. Wochen, Monate, Jahre lang vermochte ich nicht mehr abzuschätzen, ob es sinnvoll war, was ich da dachte oder schrieb. Oft musste ich schallend lachen, wenn ich mir meine eigenen Passagen durchlas. Voller Verzweiflung zwang ich mich dann, zum Beispiel Hegel zu vertiefen, um mich einigermaßen an einen Ton zu gewöhnen, setzte mich dann hin und schrieb, durchsetzt mit völlig deplatzierten Hegel-Motiven, fünfzehn Seiten in 50 Minuten, wie ein Wahnsinniger, doch es hielt nicht.

Nichts hielt. Um mich her rutschte alles weg, wie Schneeflächen die Abhänge hinunter, wenn es zu tauen beginnt.

Ein schlimmer Sommer folgte. Während bei anderen die Fäden zusammenliefen, um sich in Abschlüssen aufs Wunderbarste aufzulösen und auf eine neue Stufe (der Erkenntnis, aber auch der Laufbahn) zu führen, zerfaserte mein Denken total, und ich stand mit immer weniger da. Ich blieb dann viel zu Hause, in meiner günstigen, großen, schönen Altbauwohnung und hielt mich in der Nähe der Heizung auf, obwohl sie aufgrund der Jahreszeit noch gar nicht angeschaltet war. Manchmal klammerte ich mich daran.

Schließlich beschloss ich wegzugehen und kaufte mir spontan einen Flugschein nach New York. Amerika, das war sicher der ideale Ort, um wieder auf die richtige Bahn zu gelangen. Dort käme man durch Machen zum Ergebnis, durch das Erleben, nicht immer nur durch das Denken und Kritisieren. Andere Leute wanderten in Richtung Osten, nach Indien, um sich und das Glück zu finden, sicher. Doch das lag mir nicht. Ich würde im Westen bleiben, wo ich hingehörte; würde meine Dosis Westlichkeit sogar noch erhöhen und in die neue Welt hinübergehen – und alles, was hinter mir lag, verschwamm bereits, als eine Stewardess in hellgrauer Uniform lächelnd auf meine Bordkarte sah und sagte: »Have a nice flight, Mister Adler.«

Das geschah vor ein paar Wochen. Vor drei Monaten, um präzise zu sein. Ich weiß das so genau, weil morgen mein Touristenvisum abläuft. Das tut allerdings nichts zur Sache, da ich ja geheiratet habe – ein Akt, der mich selbst am allermeisten überraschte. Also fange ich vielleicht damit an.

2

Meine Gattin ist meine Dauerkarte für die Vereinigten Staaten. Dafür liebe ich sie sehr. Und weil sie mich würgt, manchmal, wenn wir im Bett sind: unbewusst und im Affekt. So real fühlt sich das an; ich fühle mich dann an einem viel echteren Ort als in Deutschland, wo, glaube ich, nicht mehr so viel gewürgt wird im Bett.

Als ich sie frisch kennenlernte, plante meine Frau gerade, für einige Zeit New York zu verlassen, um durch das Land zu fahren und Fotos zu machen, und da sie wohl an einem Punkt in ihrem Leben angekommen war, wo sie es nicht mehr ertragen mochte, niemandem nachhause schreiben zu können, niemanden zu haben, zu dem sie schließlich zurückkehren würde, entschied sie, mich zu heiraten, einen ihr beinahe Unbekannten, nach nur kurzer Zeit der intensiven Kommunikation, und so geschah’s.

Wie eine Nacht dein Leben verändern kann! Von Anfang an habe ich mich so nackt mit ihr gefühlt, als würde ich meine Haut über dem Arm tragen wie einen Mantel. Vergleichbaren Sex hatte ich vorher nie gehabt. Den letzten Schrei in Sachen Berührung, sie hat ihn mir gezeigt. Am Morgen war sie dann verschwunden, irgendwelche Besorgungen machen, und ich fand einen Zettel auf dem Boden.

Will you marry me? Here is a home. Here is room for your things. Rearrange the furniture if you like. Tell me what you need. Here’s the key. Stay.

Heiraten? Nun ja, wer war ich denn, mich gegen den Lauf der Dinge zu stellen? Gab es anderweitige Pläne für mich, den abgebrochenen, abgebrannten Philosophiestudenten? Nicht wirklich. Da lag er also vor mir: der sichere Hafen. Verheiratet zu sein, zumal mit einer erfolgreichen New Yorker Künstlerin, denn das ist meine Frau.

Schnell spazierte ich nach Chinatown, fand den Block mit all den günstigen Juwelieren, kaufte von meinem letzten Geld zwei ordentliche Ringe, schon gingen wir aufs Amt und verbrachten noch eine sehr schöne, wenn auch kurze Zeit zusammen, bevor sie zu ihrer Reise aufbrach.

Jetzt bin ich alleine, in ihrer Wohnung, die nun wohl auch meine Wohnung ist. Ich schaue in den wasserfleckigen Spiegel über der Badewanne und frage mich, was es wohl genau war, das meine Frau in mir gesehen hat. Meine »europäische Pose« vielleicht, wie sie es einmal formulierte; meine gleichsam zerbrechlichen wie eisblauen Augen? Da sei etwas Selbstzerstörerisches in mir, und das passe hervorragend zu ihrem amerikanischen Hang zur Morbidität. Meinen »aussterbenden, altmodischen Look« solle ich jedenfalls so lange beibehalten, wie nur irgend möglich – und nicht aufhören, ihr vorzuspielen, ich sei aus zerbrechlichem, vergänglichem Material gebaut. Ein wenig versumpfen solle ich gar, meine Locken wachsen lassen, meine Haare nicht kämmen; zudem schlug sie mir vor, mich nur unregelmäßig zu waschen und meine Zähne nur alle zwei Tage zu putzen. Zum einen sei Eitelkeit mein größtes Problem, zum anderen helfe mir dies alles dabei, mein »kontinentales Äußeres«, an dem ihr so viel liege, zu wahren.

Ich bin mir nicht sicher, ob mir diese Sichtweise auf mich, den exotischen Alteuropäer, unbedingt als zutreffend und ausreichend erscheint. Zerbrechlich bin ich, das ganz bestimmt, hochgefährdet und vom Aussterben bedroht, keine Frage, doch gleichsam fühle ich, dass da etwas Unzerstörbares in mir weilt.

Ich liebe meine Frau. Sie ist eine von denen, die ihr ganzes Herz hergeben. Ich bin da vorsichtiger. Ich arbeite mit meinem eher sparsam; Stückchen für Stückchen investiere ich – Ausdruck einer Reserviertheit, die ich gerne überwinden möchte. Das ganze Herz auf einmal geben, wie meine Frau es tut, ist etwas anderes.

Es ist jetzt Mittag.

Ich blättere die Zeitungen durch. Die Stellenanzeigen. Ich weiß natürlich, ich könnte von dem Geld meiner Frau abheben, das jetzt auch mein Geld ist, aber das erscheint mir nicht als ehrenhaft. Mein eigenes Scherflein beisteuern zu der ganzen Sache, das wäre doch nicht schlecht.

3

Nach einigen fruchtlosen Anfragen stolperte ich schließlich über eine Annonce in der New York Times: »German speaker for unusual job wanted«. Ich rief sofort an. Eine weibliche Stimme, rauchig, meldete sich: »How can I help you?«

»Arbeiten will ich«, antwortete ich, auf Deutsch. Wir vereinbarten einen Termin. Um die Spannung zu halten, fragte ich nicht, um was für eine Tätigkeit es sich handelte.

Die Adresse lag in der Nähe des Times Square, auf der 47. Straße zwischen Sechster und Siebter Avenue. Mit der U-Bahn fuhr ich dorthin. Im Innern des Wagens herrschte eine bedrückende Heizungswärme, während die Bahnsteige bereits winterlich kalt und unfreundlich waren. Dennoch, es fühlte sich gut an, zu einem Jobinterview unterwegs zu sein. Nie zuvor hatte ich eine regelmäßige Anstellung inne gehabt.

Das Haus war ein altes Steingebäude, dabei nur zwei Stockwerke hoch und wie ein Überbleibsel wirkend zwischen der ehrgeizigen, in den Himmel schießenden Stahl- und Glas-Architektur rund um Times Square. Seine Fassade, mausgrau von Schmutz, stand leicht zurückgesetzt und war durch ein schwarzes Eisengitter von der Straße getrennt. Zwei lebensgroße Schildkröten, ebenfalls aus schwarzem Eisen, zierten links und rechts den Durchgang zur Türe hin.

Ich lief zwischen diesen Verzierungen hindurch und einige ausgetretene anthrazitfarbene Stufen hinab. Ein Namensschild gab es nicht. Der goldene Klingelknopf, auf einer schimmernden, messingfarbenen Halbkugel sitzend, erinnerte mich an eine Brustwarze. Ich zögerte, dann drückte ich. Eine Glocke ertönte und bald auch der Summer. Ich stieß das gusseiserne, sich nur schwer in den Angeln drehende Hausportal auf. Da niemand erschien, um mich zu begrüßen, folgte ich einem nur schwach ausgeleuchteten, blankgewienerten Marmorgang, der nach einigen Metern und an einer dunklen Holztreppe vorbeiführend in einer Art Salon mündete.

Stille. Noch immer niemand zu sehen. Ein Kronleuchter warf gedimmtes Licht. Zwei dunkelbraune Ledersofas und einige Clubsessel standen im Raum verteilt, ein orientalischer Teppich überdeckte einen Teil des Fischgrätenparketts. Maronenfarbene Holzläden verdeckten die Fenster und erlaubten keine Blicke von drinnen nach draußen oder umgekehrt. Eine alte Standuhr. Neben der Tür ein Empfangspult aus sehr dunklem Holz, darauf ein großes, in schwarzes Leder gebundenes Buch.

Am auffallendsten jedoch waren die an der gegenüberliegenden Wand hängenden Gemälde verschiedener weiblicher Körperteile, in verschwenderisch verwendeter Ölfarbe gestaltet, deren Plastizität einzelne Details betonte. Da war ein Unterschenkel in einem hochgeschnürten schwarzen Lackstiefel zu sehen, dort eine Hand mit feingliedrigen Fingern, die leichte Riffelung der Nägel dunkel lackiert, dann eine rougierte Wange, bis zum unteren bewimperten Augenrand. Ich konnte nicht erkennen, ob es sich jedes Mal um die gleiche Person handelte, jedenfalls wirkten die Darstellungen majestätisch, was durch die opulenten alten Holzrahmen unterstrichen wurde. Ich stutzte für einen Moment und betrachtete diese merkwürdigen Repräsentationen. Um welche Art von Etablissement handelte es sich? Und was für einen Job würde es hier wohl geben? Warum musste man Deutsch sprechen können?

»Helloo«, gurrte eine weibliche Stimme, dazu kamen laute Schritte wie von Stiefeln die Holztreppe im Flur herab, und wenige Momente später betrat eine Frau den Salon, die japanischer Herkunft schien, zierlich, in einem engen Anzug aus schwarzem Leder, die Haare wie Pech und zu einer elaborierten, hohen Frisur gesteckt, was ihrer Erscheinung gleichsam etwas Stattliches vermittelte. Ihr Gesicht zeigte einfache, beinahe durchschnittliche asiatische Züge, die Augen groß, sehr dunkel und dabei so bemerkenswert feucht, als ruhe ein winziger Teich in jedem von ihnen. Sie lächelte nicht mit ihren dunkelrot geschminkten, ein wenig gestaucht und wie eine große Beere wirkenden Lippen, während sie langsam näher kam und mir dabei einen neugierigen Blick zuwarf. Ich bemerkte, dass sie noch recht jung sein musste.

»Ich bin wegen des Vorstellungsgesprächs gekommen. Gibt’s hier einen Job?«, fragte ich, eine Spur verunsichert.

»Kommt drauf an, wie gut dein Deutsch ist.« Sie schaute mich ernsthaft an, und für einen Moment flammte ein Hauch von Rot über ihre blass geschminkten Wangen.

»Ich hab’s als Baby gelernt. Mein Kopf ist fast explodiert, aber dann ging’s.«

»Soll ich dir die Arbeit erklären?« Die fein ziselierte Braue über ihrem linken Auge formte sich zu einem Bogen.

»Gern«, antwortete ich und hielt mich mit der linken Hand an dem dunklen Holz des Stehpultes fest.

»Besonders schwierig ist es nicht. Es geht um einen ganz bestimmten Klienten, er kommt bis zu dreimal pro Woche. Du müsstest hinter einem Vorhang sitzen, niemand würde dich sehen. Währenddessen bekommt er auf der anderen Seite seine Behandlungen.« Ihre Stimme klang methodisch jetzt. »Eine manchmal harte Behandlung, verstehst du? Und du würdest deutsch zu ihm sprechen, während es passiert. Das wäre der Job.« Sie faltete die Arme vor ihrer Brust und betrachtete mich ruhig.

»Ah ja«, sagte ich und versuchte, genau zu verstehen, was sie mir gerade erklärt hatte. »Wieso deutsch?«

»Die Seele unseres Klienten ist verletzt. Deshalb besucht er uns.«

»Seine Seele ist verletzt?«

Anstatt zu antworten, näherte sie sich ein weiteres Stück, beugte sich mit ihrer feinen Nase, die zur Spitze hin ein wenig nach oben ausschwang, in meine Richtung, und es kam mir vor, als versuche sie, meinen Geruch zu erschnuppern. »Deutsch ist die richtige Sprache für die verletzte Seele unseres Klienten. Soviel steht fest.«

»Was soll ich denn zu ihm sagen?«, fragte ich verwirrt.

»Sing ihm alte Weisen vor. Lies Gedichte. Du wirst schon das Richtige finden. Also?«

»Es klingt seltsam, aber ich denke, das könnte ich tun.«

»Wunderbar.« Sie lächelte und rückte mit ihrer rechten Hand das komplizierte Geflecht ihrer Frisur gerade. »Du bekommst 80 Dollar pro Sitzung. Wäre das okay?«

»Großartig!«, rief ich und bedauerte sofort meinen offensichtlichen Enthusiasmus, da es sicher besser war, alles cool und professionell zu handhaben.

»Dann sind wir Kollegen«, sagte sie und reichte mir ihre feingliedrige, sorgsam manikürte Hand. »Mein Name ist Mioko. Mistress Mioko. Für meine Kunden bin ich Japanerin, aber tatsächlich stammt meine Familie aus Korea. Ich selbst bin in Fort Lee, New Jersey, aufgewachsen.« Wieder huschte das Rot über ihre Wangen. »Wie heißt du? Du brauchst auch einen Tarnnamen.«

»Ich überleg mir einen«, sagte ich.

»Kannst du morgen Vormittag um Viertel vor zwölf herkommen? Gib an der Tür den Code ein, siebenundvierzig-siebenundvierzig, dann öffnet sie sich.«

»Siebenundvierzig-siebenundvierzig. Das müsste klappen.«

»Na, dann willkommen in Pandora’s Box.«

»Vielen Dank.«

Ich verabschiedete mich und ging.

Wie ich den sonnenbeschienenen Broadway entlang spazierte, fühlte ich mich beschwingt und war sehr froh, so schnell einen derart gut bezahlten Job gefunden zu haben. Fröhlich summte ich vor mich hin.

4

Ich bin jetzt wieder in der Wohnung, von deren Wänden die Farbe abblättert und wo die gusseiserne Badewanne gleich neben dem alten Gasherd steht – schaue aus dem Fenster, und meine Fersen stoßen an eine mit löchrigem grauen Laken bezogene Matratze, die auf dem abgenutzten, ebenfalls grauen Holzfußboden des kleinen »Wohnzimmers« liegt. Diese improvisierte Bettstatt ist für mich bestimmt, falls meine Frau einmal zuhause ist. Meine Gattin schnarcht sehr laut, und niemand kann nachts das Schlafzimmer mit ihr teilen, das in Richtung Toilettenkabine und Innenhof geht.

Orchard Street. Eine feine Adresse. Hübsche alte sechsstöckige Backsteinhäuser mit schwarz gestrichenen Feuerleitern. Lower East Side. Traditionelles Einwandererviertel, ehemals für Russen, Polen, Ungarn, Juden, Litauer, Deutsche, später Puertoricaner. Mittlerweile wohnen hier alle möglichen Typen, die sich von irgendetwas entfernen wollen; so auch meine Frau, die an dieser Bruchbude festhält, da sie die exquisiteren Viertel der Stadt nicht sonderlich mag.

Und was auch ich von Anfang an spürte, war eine Art Geborgenheit: so beschützt hier zu sein, so eingebettet. Das funktioniert besonders gut, wenn es regnet, wie im Augenblick, und die Tropfen hart gegen die beiden Fenster klopfen, mit eintausend Knöcheln, und ich lasse nichts und niemanden herein.

Ich habe hier alles in der Nähe. Ich müsste im Grunde gar nicht mehr raus. Hier gibt es Lieferservice für jeden Scheiß, und auf eine Art genieße ich all die Angebote und Optionen. Hier werden die Versprechungen der zivilisierten westlichen Welt wenigstens eingehalten – warum denn sonst der ganze Ärger?

Am besten gefällt mir Himalaya-Salz. Es wird herausgebrochen aus dem Dach der Welt und ist mehrere Millionen Jahre alt: mein Lieblingsprodukt im Augenblick. Man kann es in jedem Deli kaufen, es liegt gerade im Trend. Angeblich salzt es besser als jedes andere Salz, da in ihm ebenso viele Arten von Mineralien enthalten sind wie im menschlichen Körper, während konventionelles Kochsalz nur einen Bruchteil davon aufweisen kann. Gestern habe ich mir für dreiundzwanzig Dollar ein paar kristalline Brocken davon gekauft und in ein hohes, verschließbares Glas gegeben, persisches Quellwasser hinzugegossen, so dass eine Sole entstand. Es tröstet mich, solch eine exzellente Sole zur Verfügung zu haben.

Es ist acht Uhr am Abend. Trotz des eisigen Niederschlags defilieren draußen zahllose Menschen vorbei, nutzen die teuer bezahlte Zeit, nehmen hier einen Drink, erstehen dort eine Netzstrumpfhose oder probieren mal das neue nordkoreanische Restaurant an der Ecke, und wenn jemand verrückt ist und einsam und unkontrolliert anfängt vor sich hinzubrabbeln, dann tut er einfach so, als spräche er in das Headset seines Mobiltelefons hinein.

Ich schalte den alten Compaq an.

Ich schreibe an meine Frau und teile ihr mit, dass alles cool und in Ordnung bei mir ist, es mir gut geht und ich sie vermisse.

Ich habe eine Stellung angenommen, erzähle ich ihr. Ich lebe das Leben und entwickele also künftig meine Gedanken und Philosophien aus dem täglichen Dasein heraus, nicht mehr umgekehrt, wie noch an der Universität.

Ich will ein anderer Mensch sein, füge ich hinzu. An einen unbekannten Ort gelangen. Etwas spüren. Ist ein neues Leben möglich?

Ich weiß, ich drücke mich nicht deutlich genug aus. Aber die Sprache bekommt es nie so richtig hin. Als legte man Holzplanken über ein Sumpfstück, mehr ist es nicht.

So in etwa schreibe ich ihr.

Und lese alsdann, was sie mir am heutigen Tage mitzuteilen hat.

5

Mein lieber Adler,

ein langer Tag geht zur Neige, ich grüße dich. Bin in Washington und glaube, ich habe jeden hier bei einem seltsamen Mittagsempfang beleidigt, der zu meinen sogenannten Ehren abgehalten wurde. Dem Direktor des Instituts (National Endowment of the Arts) verbot ich, eine Einleitungsrede über mich zu halten, und freundete mich gleichzeitig mit einigen Studenten an, die nur wegen des Büfetts gekommen waren. Hab mich wie ein eingesperrter Vogel gefühlt, während jeder der Honoratioren irgendwie darauf wartete, dass ihm von irgendjemand ein Dankwort zugesprochen werde.

Der Nachmittag lief besser. Ich spazierte durch die Museumsgegend, und ein riesiger Regenbogen erschien über meinem Kopf. Nur leider wich mir dieser erbarmungswürdig blöde, angehende Fotografiewissenschaftler, den ich dummerweise als Assistenten für Teile meiner Reise angeheuert habe, nicht von den Fersen. Das machte alles ein wenig seltsam. Wir haben uns überhaupt nichts mitzuteilen und sagen meistens: »Ist das nicht schön? Ja, es ist schön, wirklich. Findest du nicht?« So geht das stundenlang.

Und du in der Orchard Street! Wie vermisse ich das alles: meine Wohnung, dieses alte, zerbrechliche Ding. Ich hoffe nur, dass dir die Decke nicht runterkracht und auf den Kopf fällt; ist das nicht der Germanen größte Angst? – oder eine Bodenplanke einbricht, auch das kann jeden Moment passieren. Jedenfalls ist es schön, dass du dort bist und meine unsichtbare Präsenz mitbekommst. Es ist wichtig für diese merkwürdige Beziehung, die wir führen. Nur wenn wir sehr vorsichtig und intim sind, kann es funktionieren, trotz der räumlichen Distanz. Deshalb will ich, dass die Farbe meiner Wände und die Form der Badewanne in dein Denken übergehen.

Ach, meine Wangen stehen noch immer in Flammen, auch wenn’s schon Tage her ist, dass du sie berührt hast. Meine Ohren brennen an den Rändern und meine Augen jucken, doch ich höre nicht auf, diese super sexy Nan Goldin-Style-Bilder anzustarren, die ich von dir gemacht habe, und suche immer wieder nach neuem Futter für meine Obsession. Eine Aufnahme gibt es, da sieht alles pixelig aus und punkhaft, und eine andere, da bist du so unscharf, der Film wirkt so traumatisiert, dass ich mir sicher bin, du bist ein Geist. Genauer gesagt, so sicher bin ich mir über gar nichts mehr.

Ich würde dir gerne ein paar unanständige Dinge schreiben, aber es geht gerade nicht. Ich sitze am Terminal der Galerie, die mich hier repräsentiert, und es ist nicht sonderlich privat. Was ich dir immerhin senden kann, sind meine feuchten Lippen, mein warmer Bauch, meine sich windenden Gedanken.

Ich will dich küssen. Den Speichel aus deinem Mund trinken und meine Zunge entlang deiner scharfen Zahnränder führen.

Ich muss gleich zu einem wichtigen Abendessen. Vorher nochmal kurz ins Hotel. Dort tanze ich durch das Zimmer und denke an dich. Ich fühl mich fiebrig, krank, nur halb in der Realität.

Deine Frau

6

Seltsam schweißgebadet wachte ich auf, schaute auf die Uhr, schälte mich schnell aus meinen Nachtklamotten und durchstreifte die Wohnung. Ich musste etwas Anständiges zum Anziehen finden für meinen ersten Tag auf Arbeit und inspizierte die bauchige alte Holzschublade, die meine Frau mit einem schwarzen Klebebandkreuz für mich markiert hatte und woraus ich mich bedienen solle. Requisitenkleider befanden sich darin, von diversen Mode-Aufnahmen von ihr: Fendi, Yamamoto, Armani – einigermaßen elegantes Zeug, jedoch meist Einzelstücke und von den Models am Set oder auf dem Catwalk so durchgetragen, dass man sie nicht mehr verkaufen konnte: Lippenstiftspuren an Kragen hier und da, Sicherheitsnadeln, die kleine Risse überbrückten und vieles definitiv nicht in meiner Größe.

Nach einigem Suchen zog ich das Jackett eines einreihigen, milchkaffeebraunen Yves Saint Laurent Rive Gauche aus Seidenkaschmir an, dessen Kragen mit einem feinen Stich veredelt war. Passte perfekt. Ich schaute nach der Weste, konnte sie aber nicht finden. Als ich in die dazugehörige Hose stieg, klassisch geschnitten, mit Bundfalte und Flügeltasche, trat ich in ein großes Loch im Beinfutter, das dadurch ein weiteres Stück aufriss, aber das machte nichts. Ich wählte ein cremefarbenes Hemd aus feiner Mousseline dazu, das über dem Brustkorb einige Reihen hellbeiger Biesen aufwies. Um dieses über-europäische Outfit ein wenig auszugleichen, stieg ich in meine schwarzen Tony Lama, texanische Cowboystiefel, die angeblich bequemsten Schuhe der Welt und ein Hochzeitsgeschenk meiner Frau.

Ich öffnete ein jadenes Döschen und holte zur Feier meines ersten Arbeitstages den goldenen Familienring heraus, den mein Vater mir vor ein paar Jahren zu einem runden Geburtstag geschenkt hatte. Es waren darin die Initialen seines lange verstorbenen Vaters eingraviert: KO. Ich drehte ihn herum, so dass es fast ein OK ergab, steckte ihn an den Ringfinger der rechten Hand – den schmaleren, eleganteren Ehering trug ich links – und verließ das Haus.

Die U-Bahn stand abfahrbereit da, ich glitt hinein, das Warnsignal ertönte, die Türen schlossen mit einem satten KLAPP, und für einen Moment lang war alles ganz still. Dann setzte der Zug sich ruckend in Bewegung.

Am Times Square stieg aus, ging nach oben und spazierte die 47. Straße entlang, lief zwischen den schwarzeisernen Schildkröten hindurch, gab den Code ein, und tatsächlich: der Summer ließ mich hinein.

Ich folgte dem düsteren Marmorflur und betrat den hohen abgedunkelten Salon mit den Ölbildern. Dort begrüßte mich Mistress Mioko. Wieder waren ihre pechenen Haare zu einer hohen Frisur zusammengesteckt, die Hals und Dekollete frei ließ, wohin eine glänzende schwarze Lederjacke aufschloss. Ihre schmale Taille, von einem Korsett gehalten, umfasste eine Kimonoschärpe aus schiefergrauer Seide mit eingewobenen Pfauenfedern. Darunter hatte sie ein futuristisch anmutendes schwarzes Höschen aus dünnem Neopren an, eine Art Taucher-Stringtanga, den ein Gurt hielt mit Taschen links und rechts. Unterhalb des Tangas glänzte die Haut ihrer Oberschenkel wie eingeölt, ebenso die Waden, die in hohen schwarzen Schnürstiefeln steckten.

»Also, wie lautet dein nom de guerre?« Mit feuchten dunklen Augen schaute sie mich an.

»Adler«, antwortete ich.

»Adler?« Sie hob ihre linke Braue, lief zu dem kleinen Empfangspult, öffnete das schwarze Buch und schrieb etwas mit vorsichtigen Handbewegungen hinein. »Wieso nennst du dich so?« Ihre Stirn wölbte sich für einen Moment, wodurch der Turm ihrer Frisur angehoben wurde und ich den echten Haaransatz darunter erkannte – und begriff, dass sie eine Perücke trug.

»Ist mein Nachname. Adler. So nennt mich auch meine Frau. Verzichtet auf meinen Vornamen. Eine Laune von ihr.«

»Du bist verheiratet?« Die Augen von Mistress Mioko schienen jetzt jeden Moment überzulaufen.

»Und selbst?«

Vorsichtig, um ihre Perücke nicht zu gefährden, schüttelte sie den Kopf. »Oh, nein. Dafür werde ich nie alt genug sein. Aber ich habe einen Freund. Weißt du, was das Schwierigste ist, wenn man dieses Gewerbe betreibt?« Sie sah mich ernsthaft an. »Einen Partner in der Außenwelt zu finden. Jemanden, der das alles toleriert. Komm, ich zeig dir jetzt, wo wir arbeiten. Zehn Minuten, bevor unser Kunde kommt.«

Wir gingen den Marmorflur ein Stück zurück und stiegen die dunklen Holzstufen nach oben. Im zweiten Stock erreichten wir einen Gang, der mit rotem Läufer ausgelegt war und von dem mehrere Türen abgingen.

»Unsere Zimmer. Das Gebäude gehörte früher einmal einem benachbarten Theater. Hier saß die Verwaltung. Zudem gab’s Proberäume, sowie eine kleine Bühne. Seit elf Jahren nutzt Pandora’s Box die Räumlichkeiten. Ein idealer Ort für Inszenierungen aller Art.« Mioko zwinkerte mir auf eine, wie mir schien, geschäftsmäßige Weise zu. »Wir sind hier derart eingerichtet, dass wir auf die bizarrsten Wünsche unserer Kunden eingehen können. Zum Beispiel gibt es ein voll ausgerüstetes Klinikum –«,sie deutete auf die Tür ganz links, die mit der nüchternen Aufschrift Emergency Room versehen war. »Señora Flores aus Havanna tut darin ihren Dienst. Sie wurde in ihrer Heimat zu einer erstklassigen Krankenschwester ausgebildet und ist Expertin, wenn’s um Klistiere, Katheter, Nadelungen oder Spülungen geht«, fuhr Mioko fort, während sie mit mir den Gang entlang spazierte. »Zimmer Zwei ist unser Gym und mit Streckbank, Andreaskreuz, allerlei Gewichten, Gummi- und Gasmasken versehen. Der dritte Raum heißt Das Klassenzimmer und bietet zum Beispiel eine ausgezeichnete Auswahl an Rohrstöcken, während Nummer Vier als Feminisierungsabteilung dient. Darin werden selbst die stärksten Herren zu absolut willfährigen Sklavinnen umerzogen, um Madame Fatema jeden ihrer Wünsche zu erfüllen. Und Raum Nummer Fünf«, Mioko deutete auf eine verschnörkelte Holztür, an der eine goldene Chiffre 5 mittig angebracht war, »ist meine Domäne und wird Die Bühne genannt. Dahin gehen wir gleich.«

Wir waren nun am Kopfende des Flures angekommen und betraten – während sich in meinem Kopf rapide ein Schwindel ausbreitete – eine Art Aufenthaltsraum. Zwei Frauen, komplett in schwarzes Leder gekleidet, saßen dort in Sesseln und teilten sich die New York Post. Wir tauschten Begrüßungen aus und wurden von Mioko kurz vorgestellt. »Madame Fatema« hieß die Kleinere der beiden, eine wirklich zierliche Person aus dem Libanon mit filigranen, stark behaarten Unterarmen, zur Schläfe hin geschnittenen Augen und einem breiten, freundlichen Mund. Der Name der anderen Frau lautete »Queen Wasp«, eine kerngesund wirkende, äußerst kurvig und kräftig gebaute Amerikanerin aus Indiana mit freundlichem Service-Lächeln. Zudem gab es eine »Lady Helena«, griechischer Abstammung, sowie jene »Señora Flores« aus Havanna. Beide arbeiteten gerade.

»Ich zeige dir jetzt Die Bühne«, sagte Mioko, öffnete Tür Nummer fünf, und wir gingen in einen in Mittagslicht badenden Raum hinein, in dem ein schwarz lackiertes Holzpodest dominierte, zu dem rundum drei Stufen führten. Eine mit roter Seide bezogene Bettstatt befand sich darauf, mit blitzendem Messinggitter an Kopf- und Fußende und metallenen Bettpfosten in der Form von Art Deco Wolkenkratzern, die an Langs Metropolis erinnerten. Eine eleganter, dunkelrot lackierter, geschlossener Holzkasten war auf einem Sockel direkt neben dem Bett postiert. Vor dem mittleren der drei hohen, dunkelgrau verhangenen Fenster stand ein Metalltisch, darauf ein beinahe vollkommen verblühter Pfingstrosenstrauch. Rechts des Podestes war ein weich von der Decke fließender pechschwarzer Vorhang angebracht und schaffte einen kleinen, halbmondförmigen Alkoven zur Wand hin. Mioko bat mich, dahinter Platz zu nehmen und zu warten, während sie sich nach unten begab, um unseren Klienten zu empfangen.

Ich lief auf den Vorhang zu, schlug ihn zur Seite und betrachtete den kleinen Raum dahinter. Ein bequem wirkender Sessel mit Edelstahlrahmen und dicker schwarzer Lederpolsterung stand dort, davor ein Gestell, das mich an eine Notenablage für einen Orchestermusiker erinnerte. Auf einer nüchternen Ablage waren eine mit Wasser gefüllte Karaffe sowie ein Trinkglas bereitgestellt. Alles schien so gestaltet, dass man seiner Arbeit in völliger Entspannung nachgehen konnte. Selbst zwei, drei Schritte zu spazieren war möglich.

Vorsichtig setzte ich mich in den Sessel. In meinem Kopf drehte sich noch immer alles. Ich hatte noch nie ein solches Studio besucht, so denn Studio der richtige Ausdruck war. Und weshalb wurden hier deutsche Gedichte gebraucht? Welche Rolle spielte hier Faust?

Für heute hatte ich ein Taschenbuch von W. G. Sebald mitgebracht, Die Ringe des Saturn. Es war noch in meinem Reisekoffer gewesen; die mitunter ereignislose, dabei brillant formulierte Beschreibung eines Spaziergangs entlang der englischen Küste. Ich hoffte sehr, dass es für die Situation geeignet sein würde, öffnete es irgendwo – war es denn wichtig, wo genau ich zu lesen anfing? – und legte es auf die Notenablage.

Dann wartete ich.

Sachte bewegte sich der Vorhang im leichten Zug, der durch die spaltweit geöffneten Fenster entstanden war. Das leise Rascheln der Seide klang wie Schritte in frisch gefallenem Schnee. Mir fiel eine weißgraue Steppnaht mit simulierten Fehlstichen auf, die als Verzierung in den Stoff eingearbeitet war und ein feines, den gesamten Vorhang überziehendes, verworrenes Muster bildete. Linien trafen sich aus allen Richtungen, überschnitten sich, verschlauften, liefen ein kurzes Wegstück gerade, um sich erneut zu verschlaufen oder mit anderen Fäden zu treffen; oder vielleicht war es auch nur ein einziger, sehr langer Faden, der sich auf dem dunklen Untergrund immer wieder mit sich selbst verband.

Draußen heulten Sirenen.

Schritte. Die Tür öffnete sich, Personen traten ein. Ich hörte Miokos Stimme, darauf das kurze Gebrummel eines Mannes. Sie unterhielten sich über das Wetter, eine Kaltfront, die sich näherte. Es war seltsam, die beiden nicht sehen zu können. Ich starrte nur auf den glänzenden Vorhang und verhielt mich ganz still. Dann vernahm ich den schnaufenden Atem des Kunden, während er seinen irgendwie komplizierten Mantel auszog. Mioko lief währenddessen im Raum herum.

»Wir fangen jetzt an!«, rief sie plötzlich. »Komm her. Öffne den Holzkasten und nimm das Werkzeug heraus.«

Ich hörte, wie der Mann ihren Anordnungen Folge leistete: Leise schnappte ein Schloss, dann war ein Klappern zu hören, als würde ein metallischer Gegenstand aus einer Halterung genommen. Kurz darauf wurde etwas auf den Tisch vor dem Fenster gelegt, was ein weiteres Klappern verursachte.

»Geh zurück zum Bett«, befahl Mioko. »Und spitz deine Ohren: Rudolph musste uns verlassen. Aber ich habe jemand Neuen besorgt. Adler.«

»Was ist denn das für ein Name? Indianisch?«, fragte der Mann leise, und ich glaubte, eine beinahe kindliche Neugier aus seiner alten, dabei nicht unangenehmen Stimme zu hören.

»Warum setzt du nicht endlich deinen idiotischen Hut ab und ziehst dein Hemd aus und auch deine Hosen, bevor ich wütend werde«, entgegnete Mioko ruhig.

»Er ist bestimmt besser als Rudolph, oder?«

»Keine Sorge. Er weiß genau, was du brauchst. Außerdem, sei nicht so frech! Auf mich kommt es hier an, auf sonst niemanden. Ich habe dich über eine Änderung des Hintergrundprogramms informiert, weiter nichts.«

»Natürlich, Mistress.«

Ich fasste mich, saß ganz aufrecht und blickte auf die Passage, mit der ich beginnen wollte. Es raschelten Kleider, dann stieg jemand in das zunächst ächzende, bald verstummende Bett. Ich hoffte, es war jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich räusperte mich zurückhaltend und fing mit meiner Sebald-Lektüre an.