21,99 €

Mehr erfahren.

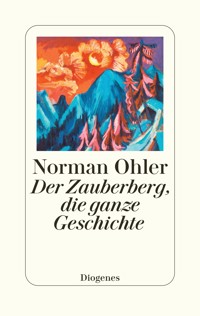

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein liebeskranker Erzähler reist mit seiner Tochter in das verschneite Davos. Aus dem »Familienurlaub« wird eine vergnügliche Reflexion über die Auswirkungen der Moderne, des Skifahrens und der Tuberkulosepandemie. Auch spürt er der Geschichte nach, wie aus dem bettelarmen Bergdorf das Symbol des globalen Reichtums wurde. Und wie in Thomas Manns ›Zauberberg‹ stellen sich auch ihm inmitten der Schneemassen die wirklich schwierigen Fragen: Wie müssen sich unsere Lebensweisen ändern? Welche Welt vererben wir unseren Kindern?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Norman Ohler

Der Zauberberg, die ganze Geschichte

Diogenes

Für Nuri und ihre Freundinnen

ERSTES KAPITEL

»Ein bedeutendes Buch erzählt immer nur von nichts.«

Mohamed Mbougar Sarr

Anreise

Es ist im Grunde eine einfache Sache, ich fuhr mit meiner 14-jährigen Tochter Suki im tiefsten Winter von Berlin nach Davos in die Skiferien. Von der deutschen Hauptstadt bis dort hinauf, das ist heutzutage keine sonderlich weite Reise, dafür eine kostspielige. Hotel und Restaurants, Skipass, Ausleihgebühren für Ski, Skischuhe, Helm und was noch so dazukam: Alles war in der Schweiz entsprechend bepreist, zumal nach der Pandemie und während eines Krieges in Europa. Aber da ich mir sagte, dass mein Töchterchen hier möglicherweise eine Erfahrung fürs Leben machen würde, hatte ich meinen Frieden damit geschlossen und überlegte nur, ob ich diesen offensichtlichen Urlaub nicht irgendwie beim Finanzamt als Geschäftsreise geltend machen könnte. Ist das nicht der Nationalsport der Deutschen, noch vor dem Fußball: etwas absetzen? Doch wie würde ich unsere Destination rechtfertigen? Was war der Grund, ausgerechnet dorthin zu fahren, »Da vo’s teuer ist«, wie Suki den Ortsnamen interpretierte? Könnten wir nicht auch in der Tschechischen Republik oder meinetwegen in Österreich die Hänge hinunter?

Auf der Reise begleitet wurden wir von Sukis bester Freundin und Klassenkameradin Lana, die schon 15 war, sowie ihrer Mutter Anne. Vor Ort würden wir außerdem die mir noch unbekannte 14-jährige Lone treffen, ebenfalls mit Mutter, die Elizabetha heißt und Fotokünstlerin ist. Beide konnten schon Ski fahren, waren in Elizabethas Porsche Cayenne vorgefahren, und tatsächlich war es Elizabetha gewesen, die für Davos entschieden hatte, vielleicht war bei ihr das nötige Kleingeld nicht so das Problem. Anne und ich hatten uns dem angeschlossen, weil Davos irgendwie hochwertig schien – und wir uns nicht getraut hatten, unseren verwöhnten Töchtern irgendwelche unbekannten Alternativorte wie zum Beispiel die böhmischen Pec pod Sněžkou, Boží Dar oder Železná Ruda vorzuschlagen. Davos, das besaß einen Klang! Hatte nicht Thomas Mann ebendort seinen Zauberberg angesiedelt? Und da fand doch auch dieses ebenso glamouröse wie ominöse World Economic Forum statt, wo sich einmal im Jahr die Superreichen trafen, um irgendwie cool zu wirken, während sie weiterhin die Zerstörung des Planeten vorantrieben, oder?

Am Gate einer Billigairline am Flughafen BER trafen sich Suki und ich mit Lana und Anne. Die beiden Mädchen freuten sich riesig, umarmten und herzten sich, was mich rührte, und ich fragte mich, ob es auf dieser Welt etwas Schöneres und Privilegierteres geben könne, als mit seiner Tochter und deren bester Freundin in den Skiurlaub zu fahren, egal, ob das nun Davos war oder nicht, und auch schnuppe, wenn nach der Rückkehr der Gürtel erst mal enger geschnallt wurde.

Der Flug über den östlichen Teil Deutschlands, die süddeutsche Hochebene und den Bodensee verlief unspektakulär, produzierte aber, wie mich die Umwelt-App meines Telefons informierte, pro Passagier 335 Kilogramm CO2, mehr als die Hälfte dessen, was eine Person pro Jahr verursachen sollte. Nach einer guten Stunde landeten wir in Zürich, wo Lanas Vater Lewi uns erwartete, ein Engländer mit großem Kopf und noch größerem Lächeln, der britisch-pragmatisch bereits einen Mietwagen klargemacht hatte. Obgleich Anne und er getrennt leben, er in der Nähe von Málaga, wo er etwas mit Immobilien und der Instandsetzung von Ferienapartments zu tun hat, reisen sie hin und wieder zusammen, um Lana ein Vergnügen zu bereiten. So einfach ist das.

Auch die Autofahrt, die pro Nase weitere 30 Kilogramm CO2 verursachte, bot wenig Sensationelles. Recht eng saßen wir in dem nagelneuen Gefährt zusammen, obwohl dieses nicht klein war, die Karosserie sogar überdimensioniert wirkte, ich hinten neben den Grazien eingepfercht, unter uns eine Schweizer Autobahn. Erst als wir diese verließen und einer Landstraße folgten, die in Kurven und durch Tunnels das Hochgebirge in Angriff nahm, begann die Gegend an Kontur zu gewinnen, sich abzuheben vom Einerlei – ragten grantig und granitgrau Felswände rechts und links empor oder rauschte tief unter uns eiskalt ein Bach. Schnee lag – ein seltener Anblick, den Anne unseren Töchtern enthusiastisch verkündete, um deren Blicke für Sekunden von ihren Bildschirmen zu lösen. Als es Lewi plötzlich schummrig wurde, er aufgrund der Tunnels sogar Herzrasen bekam, hielten wir rasch an und tauschten Plätze. Mir machte die kurvenreiche Tour auf enger Fahrbahn nichts aus, vielmehr hat mich das Autofahren schon immer beruhigt, weil es irgendwie hirnabtötend wirkt. Plötzlich, ich war hinter dem Lenkrad noch gar nicht richtig warm geworden, befanden wir uns bereits in Davos, dieser angeblich höchstgelegenen Stadt nicht nur der Schweiz, sondern ganz Europas, waren also da, auch wenn es mir nicht so vorkam. Zu rasch war alles gegangen, und Davos wirkte auch nicht wie eine Stadt, kaum wie eine geschlossene Siedlung, hässliche Flachdächer und zu zerfleddert alles, neubautendurchsetzt, kurios unterteilt in Davos Dorf und Davos Platz, wo wir den Wagen in einer Tiefgarage verstauten und eine sogenannte Standseilbahn betraten, die uns im 45-Grad-Winkel innerhalb von vier Minuten von 1550 auf nun schon etwas atemberaubendere 1850 Meter beförderte und vor einem Hotel mit dem Namen Schatzalp herausließ.

Auch bei der Hotelbuchung hatte ich mich treudoof angeschlossen und nicht weiter darum gekümmert, was das für ein Etablissement sein würde, wo die Doppelzimmer in der Hochsaison, den Schweizer »Sportferien« nämlich, die just angebrochen waren, mit 270 Franken pro Nacht zu Buche schlugen, mit Frühstück immerhin. Doch als ich mich unter einem strahlend blauen Himmel entlang der cremeweiß gestrichenen Holzfassade durch eine Art Kreuzgang, an dessen Stützsäulen ebenso cremeweiße Sonnenschutzvorhänge festgebunden waren, der filigranen Glastür mit Jugendstilverzierungen näherte, hinter der eine Wandelhalle abzweigte, die mich unmittelbar an ein Sanatorium erinnerte, obwohl ich noch nie ein solches betreten habe, merkte ich auf. Hatte ich vorher geglaubt, einfach nur in den Skiurlaub zu fahren, und sogar überlegt, meinen Laptop zu Hause zu lassen, wirklich nur zu entspannen, um nach vier Tagen zurück im flachen Berlin zu sein, mein glückliches Leben als unglücklich verliebter Single genau dort wiederaufzunehmen, wo ich es verlassen hatte, war plötzlich etwas anders geworden. Ich blieb stehen, während die anderen zur Rezeption gingen, kniff die Augen zusammen und ließ den Blick über den schneebestäubten Nadelwald in das lang hingestreckte Tal gleiten, schnupperte die frische, kalte Luft und spitzte meine Ohren, weil ich es zwitschern hörte. Ich war erregt, wusste aber nicht, weshalb; gleichzeitig spürte ich einen Anflug von Verunsicherung angesichts der hohen Berge ringsum, der Baumgrenze, die sich scharf markierte, und des schneebedeckten Felsens darüber. Meine Tochter zupfte mich am Ärmel: Sie wolle einchecken und sich umziehen für das Mittagessen. Ich gab mir einen Ruck und lief mit ihr zum Empfang.

Der Fremdenführer mit dem Pilzohrring

Das Hotel resonierte mit mir oder ich mit ihm, ich spürte da etwas Zusätzliches, wie ich es manchmal empfand, wenn ich mich in besonderen Räumlichkeiten aufhielt. Was es in diesem Fall war, blieb noch undeutlich, doch meine Neugier war geweckt. Es war kein Luxushotel im konventionellen Sinn, sondern versprühte den Charme des letzten Jahrhunderts, und wie ich an der Rezeption erfuhr, befanden wir uns tatsächlich in einem ehemaligen Sanatorium, dem einst ersten Haus am Platz, in dem sich vor einhundert Jahren die lungenkranken Reichen aus ganz Europa getummelt hatten. Dass es früher einmal mondän gewesen sein musste, war augenscheinlich, und womöglich lag in dieser vergangenen Eleganz das Reizvolle. Vieles war original, keine Renovierung hatte die Messingtürgriffe ersetzt, auch der Fahrstuhl war der alte, mit Eisengitter, das per Hand geschlossen werden musste. Die Wände der Kabine überspannte dunkelgrüner Stoff mit goldenen floralen Mustern. Sogar eine gepolsterte Sitzbank gab es in diesem Lift, früher für Hinfällige vielleicht, die die kurze Wegstrecke nach oben nicht stehend schafften, oder für Verliebte.

Auch Suki gefiel dieser mit »historischem Edelrost« überzogene Komfort, wie es im Zauberberg-Roman heißt, den ich in der Schublade des Nachttischschränkchens unseres Zimmers entdeckte. Doch bei der Schatzalp handelte es sich nicht um das darin geschilderte Sanatorium »Berghof«; Thomas Mann hatte für seine Geschichte ein fiktives Etablissement entwickelt, vielleicht um seiner Fantasie freieren Lauf zu lassen – oder um rechtlich nicht angreifbar zu sein.

Ich ärgerte mich ein wenig. Ich hatte einen kleinen Klumpen Haschisch, den mir eine Freundin bei einer Party ungefragt in die Hand gedrückt hatte, mit in die Schweiz nehmen wollen. Pflichtbewusst hatte ich ihn bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen in die Plastikschale gelegt, nachdem es geheißen hatte, die Hosentaschen bitte vollständig zu leeren. Als ich meine Uhr und mein Handy nach der Durchleuchtung wieder an mich genommen hatte, war der Haschischklumpen nicht mehr da gewesen. Ich hatte beschlossen, kein Aufhebens darum zu machen, vor allem vor meiner 14-jährigen Tochter nicht, der ich das Kiffen verbot. Dass sich eine der Sicherheitsbeamtinnen des Klümpchens angenommen hatte, stand außer Frage. Ich hatte es mir so schön vorgestellt: nach Ankunft im Hotel auf den Balkon zu gehen – oder die Loggia, wie das hier hieß –, während Suki bei ihren Freundinnen weilte. Ich würde das Panorama genießen, etwas marokkanisches Sahnehasch konsumieren, um den Wohlfühleffekt des Urlaubs zu verstärken und vielleicht sogar auf originelle Gedanken zu kommen. Nun konnte ich höchstens auf den Wein zurückgreifen, den Elizabetha im Cayenne hergefahren hatte, doch Alkohol hat mein Hirn noch nie kreativ gemacht.

Beim Lunch fiel dann Anne, der ich den Vorfall am BER schilderte, ein junger Fremdenführer mit Fliegenpilzohrring auf, möglicherweise ein Nutzer bewusstseinsverändernder Substanzen, wie sie fachkundig meinte. Er saß ganz allein an einem Tisch. Ich fackelte nicht lange und nahm ihn beiseite. Ich sei nur ein paar Tage hier, rauche ohnehin nicht viel, bräuchte lediglich eine verschwindend geringe Menge und wolle wissen, ob er mir vielleicht helfen könne. So ein bisschen, nur zum Schreiben. Das mit dem Schreiben sagte ich, damit er kein schlechtes Gewissen hätte, mir unter Umständen etwas abzugeben. Dann nahm ich das Zeug sozusagen zu einem guten Zweck, das war unterstützenswert. Er war tatsächlich der richtige Kandidat, verstand sofort, griff in seine Hemdtasche und drückte mir etwas in die Hand. Voilà.

Eine Viertelstunde später, Suki hing wie erwartet mit Lana und Lone in Annes Zimmer ab, saß ich in einem der original Davoser Liegestühle, die einst für die Liegekur gegen Tuberkulose verwendet worden waren und die Thomas Mann als sehr bequem gelobt hatte. Ich entspannte mich und überlegte, ob es für einen Schriftsteller überhaupt so etwas gab wie ein nicht absetzbares Privatleben. Selbst einen Skiurlaub steuerlich geltend zu machen musste prinzipiell möglich sein, wenn ich nämlich ein Buch schrieb über einen Skiurlaub. Wie sonst würde ich dafür recherchieren? Ich konnte ja vielleicht das Verschwinden des Skifahrens thematisieren. War es nicht eine absurde Sportart, die sich selbst abschaffte, da der Aufwand dafür mittlerweile so umweltschädigend war, dass es bald keinen Schnee mehr geben würde? Ich dachte an all das CO2, das wir in die Luft geblasen hatten, nur um hierherzukommen, ganz zu schweigen vom energieintensiven Betrieb der Liftanlagen, Skikanonen und was sonst so vonnöten war. Ich würde einen Essay verfassen mit dem Titel »Bericht an das Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg betr. eines Skiurlaubs mit meiner 14-jährigen Tochter in Davos, Schweiz« und darin die großen Themen unserer untergehenden Zeit behandeln.

Der Gedanke war nicht so abwegig. Zum einen ging unsere Zeit offenbar tatsächlich ihrem Ende entgegen und war deshalb beschreibenswert, zum anderen fielen mir mehrere Romane ein, die als Berichte getarnt waren, an irgendeine Kommission oder Jury oder als ein Schreiben an ein Amt, ob es Das Schloss von Franz Kafka ist, sein Bericht für eine Akademie oder Albert Camus’ Der Fall (das Buch, das ihm den Nobelpreis brachte, obwohl Der Fremde viel besser ist), und auch George Orwell schrieb 1984 als Report eines Rebellen in einer dystopischen Gesellschaft.

»Was machst du, Papa?« Suki stand in Joggingklamotten und Air Jordans hinter mir. Überrascht und leicht schuldbewusst drehte ich mich um. Konnte sie etwas riechen von dem Hasch?

»Ich arbeite«, antwortete ich und lächelte breit. »Und du so?«

»Ich chillaxe.«

»Sehr schön. Gefällt dir das Hotel?«

»Totenkrass. Ich fühl das. Lana auch.«

»Und Lone?«

»Ja, die auch«, antwortete Suki. Sie kam einen Schritt näher: »Papsi, was ist mit Emma?«

Ich sah sie an. »Wie, was meinst du damit?«

»Hast du sie endlich geditchet?«

»Ich geb’ ihr eine letzte Chance.«

»Die wievielte letzte Chance ist das jetzt?«

»Ich hab’ nun mal noch nicht aufgegeben«, antwortete ich und fügte scherzhaft hinzu: »Und vielleicht springt ja noch eine Handtasche für dich heraus …« Ich grinste, bereute meine Worte aber sofort.

»Ich will keine Handtasche«, sagte Suki. »Ich will, dass Leute dich gut behandeln und dass du glücklich bist. Emma bringt dir nicht den gehörigen Respekt entgegen. Weil sie depressiv ist, das hast du selbst gesagt. Weil sie sich selbst nicht liebt, deshalb kann sie dich auch nicht lieben. Du hast doch schon so oft von ihr gehört, dass jetzt endlich eure Liebe dran ist. Und nie ist was passiert.«

Ich stützte mich auf und nickte. »Du hast ja recht. Aber wenn wir zusammen wären, hätte sie keine Depression mehr …«

»Du musst sie vergessen«, entgegnete Suki. »Sie wird ihren glatzköpfigen Galeristen und Immobilienfuzzi nie verlassen. Sonst hätte sie es längst getan. Alle Karten liegen auf dem Tisch. Sie kennt euch beide, aber bleibt lieber bei ihm … Read the signs, Papa.«

Früher hatte Suki Emma gemocht, und zwar nicht nur, weil diese ihr in einem Moment des Überschwangs eine alte Prada-Handtasche ihrer Mutter geschenkt hatte, die diese nicht vermissen würde, da sie ein halbes Dutzend davon im Schrank herumfliegen hatte. Doch dass Emma sich eben nicht von ihrem Mann trennte, einem New Yorker aus gutem Hause, hatte meine Tochter ihr übel genommen. »Du bist nicht zweite Wahl, Papa«, fügte Suki jetzt hinzu: »Du bist nicht die Beilage, du bist das gottverdammte Schnitzel. Du bist nicht the other woman. Du bist der O.G.«

»Was bin ich?«

»Der Original Gangsta, ach, Mann, Papa! So, ich geh wieder zu Lana und Lone. Wir sehen uns zum Abendessen, okay?«

»Ja, ist gut«, antwortete ich tapfer. »Wenn es mit Emma aus ist, steig ich übrigens auf irgendeinen Berg.«

»Whatever«, sagte Suki achselzuckend und verschwand.

Mit einer merkwürdigen Mischung aus Anspannung und Gelassenheit lehnte ich mich zurück, packte mein Notizheft auf die Decke, die mich vor der winterlichen Kälte schützte, und schrieb unser Gespräch auf. Dann dachte ich an Emma und schaute in die Gegend, die vor meiner Loggia wie ein Gemälde aufgespannt war: das Landwassertal, die schneebedeckten Berge dahinter, Tinzenhorn, Älplihorn und wie sie alle hießen.

War das hier immer so sauteuer und stinkreich gewesen?, fragte ich mich als Nächstes und dachte erneut kurz an Emma, die mit ihrem Mann in Paris lebte. Die Schweiz, diese unzugängliche Bergregion, muss doch auch einmal arm gewesen sein. Wie war dieser Umschwung passiert, durch die Uhrenmanufaktur vielleicht? Wie hatte sich dieses Nest Davos so nach oben gekämpft? Könnte ich das nicht schriftstellerisch erkunden? Wie wäre es mit einem Text, der vom Aufstieg der Moderne handelte und von ihrem Niedergang? Plötzlich fiel mir ein besserer Titel als »Bericht an das Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg« ein: »Der Zauberberg«. Ja, ich würde die ganze Geschichte erzählen, auf der auch der Zauberberg-Roman basiert, der ja selbst nur ein holografischer Splitter ist, trotz seines beeindruckenden Umfangs und künstlerischen Anspruchs.

Ich beschloss, der Sache ab morgen auf den Grund zu gehen, während Suki und Lana die Skischule besuchten, alleine schon aus steuerlichen Gründen! Thomas Mann hatte angeblich drei Wochen hier verbracht, um zu recherchieren, aber das waren andere, langsamere Zeiten gewesen. Mir mussten drei Tage genügen, und ich beschloss, anstatt die Hänge hinabzugleiten, wie ich es vorgehabt hatte, mich in den Archiven zu verkriechen, die es in Davos, offenbar einem Ort mit Bewusstsein für die eigene Geschichte, tatsächlich gab, wie ich rasch im Internet erkannte. Inspiriert erhob ich mich von meinem Liegestuhl: Plötzlich hatte ich einen Auftrag!

ZWEITES KAPITEL

»Es ist erstaunlich, welch eine Wirkung ein einziger Sonnenstrahl in der Seele des Menschen hervorzubringen vermag.«

Fjodor Dostojewski

Ein bettelarmes Bergkaff

Meine Vermutung bestätigte sich: Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte es in diesem Tal vollkommen anders ausgesehen, und der Umschwung war zeitlich genau zu bestimmen, ebenso die Person, die dafür verantwortlich war. Als im Jahr 1853 der abgebrannte, wegen seiner Beteiligung an der gescheiterten Märzrevolution in Deutschland gesuchte und in Abwesenheit sogar zum Tode verurteilte 23-jährige Medizinstudent Alexander Spengler, ein gebürtiger Mannheimer, in das schwer zugängliche Davos flüchtete – davo ist Rätoromanisch und bedeutet dahinter –, war dieser abgeschiedene Ort vollkommen unbekannt, ein Kaff wie viele andere und von bitterer Armut geplagt. Fünf Jahre zuvor hatten die Erzgruben im nahe gelegenen Silberberg schließen müssen; seitdem war der wirtschaftliche Tiefpunkt erreicht. Vom Strom, dieser revolutionären Technik, hatten die Leute hier noch nicht gehört, das Wasser wurde aus Brunnen geschöpft, die Frauen kochten in verrußten Töpfen über der offenen Feuerstelle, spannen Wolle, nähten die Kleidung selbst, die Männer spalteten Holz für den Ofen in der Wohnstube, geschlafen wurde auf Strohlagern. Die Fugen der Wände waren mit Moos zugestopft, damit es nicht so zog, Plumpsklos klebten an den Rückseiten der Scheunen.

Damals tagte kein Weltwirtschaftsforum, stattdessen kam jedes Jahr vor Ostern, wie auch in anderen Alpendörfern, ein waschechter Sklavenhändler vorbei, »schritt von Hütte zu Hütte und pochte an die kleinen Fenster. (…) Bei seinem Anblick weinten viele Kinder und nahmen Abschied von den jammernden Müttern und Geschwistern und von den Vätern, von denen mancher auch mitweinte. Ach, war das ein Händeringen, als der bärtige Mann an die Fenster klopfte! Und hinter den Fenstern, wie sah es da so armselig aus! Die Kartoffeln mit ein wenig Salz auf dem blanken Tisch, das war das Abschiedsmahl.«

Schweizer Buben auf dem Weg zum Kindersklavenmarkt in Deutschland.

Ob der Asylant Spengler mit eigenen Augen gesehen hat, wie die elenden Würmchen mit ihrer notdürftigen Kleidung und den Lappen um die Füße über verschneite Gebirgspässe gen Norden ins reichere Deutschland geführt wurden, auf den Kindersklavenmarkt von Ravensburg, ist nicht überliefert. Dass dem »eingefleischten Hochroten«, der für das Kommunistische Manifest brannte, den damaligen Sachbuchbestseller, die Armut der ihm Schutz gewährenden Menschen zu Herzen ging, steht jedoch fest: Trotz mieser Bezahlung von nur 50 Franken monatlich trat er eine Stellung als Landarzt an, wobei er pro Krankenbesuch, den er im Winter mit Schneeschuhen, im Sommer zu Pferd absolvierte, 85 Rappen extra erhielt. Immer wieder überlegte er, wie er seinen Patienten, die noch weniger besaßen als er, helfen konnte, diesen »kräftigen strammen Gestalten« mit »zäher Ausdauer und überraschenden Körperkräften«, wie er sie beschrieb.

Irgendwann bemerkte Spengler, dass keiner von ihnen an Tuberkulose litt. Die auch »Schwindsucht« genannte Krankheit war das drängendste medizinische Problem seiner Zeit und hielt diese Welt buchstäblich in Atem. Noch heute führt diese Seuche die internationale Statistik der tödlichen Infektionskrankheiten an, doch Mitte des 19. Jahrhunderts war die meist die Lunge befallende »weiße Pest« zum Beispiel in England für über ein Viertel aller Sterbefälle verantwortlich, und in Deutschland verursachte sie bei jüngeren Leuten jeden zweiten Todesfall. Seit Menschengedenken stellte die unheilbare Krankheit die Ärzte vor Rätsel: So gut wie jeder infizierte sich damit, doch nur bei manchen brach sie aus, und nicht immer verlief sie letal, aber oft. Verzweifelte Patienten probierten alles Mögliche, der Dichter Friedrich Schiller bewahrte auf seinem Schreibtisch schimmlige Äpfel auf, da er hoffte, deren Ausdünstungen hielten das Lungenleiden in Schach – womöglich zu Recht, wie sich Mitte des 20. Jahrhunderts herausstellte, als bekannt wurde, dass ein Schimmelpilz, das Penicillin, antibiotisch wirkte. Zu Spenglers Zeiten kostete das Übel alljährlich Zigmillionen Menschen das Leben, und ein Ende der Pandemie war nicht in Sicht. In ländlichen Gebieten galt die Tuberkulose als häufigste Todesursache. Nur in Davos kam sie wunderbarerweise nicht vor. Auch hatte Spengler beobachtet, wie Einheimische, wenn sie das Hochtal verließen, im flachen Land prompt an der Schwindsucht erkrankten, aber wieder gesundeten, nachdem sie zurückkehrten.

Als er erfuhr, dass in Schlesien ein Arzt eine Lungenheilanstalt betrieb und trotz vergleichsweise bescheidenen 600 Höhenmetern den klimatischen Verhältnissen einen heilsamen Effekt zuschrieb, unternahm Spengler meteorologische Beobachtungen: »Die Richtung des Hochtales von Nordost nach Südwest, seine trichterförmige Ausbreitung nach oben, gestatten den Strahlen der Sonne den Zutritt von morgens früh bis abends spät. Seine hohe Lage bedingt ziemlich nebelfreie und jedenfalls mehr helle, sonnige Tage, als sie im Flachlande vorkommen, besonders im Verlaufe des Winters, wo wir uns sehr oft des schönsten Wetters und erwärmenden Sonnenscheins erfreuen dürfen, während über den tieferen Gegenden beständiger Nebel, ein bleierner Winterhimmel hängt.« Mehr Sonne, weniger Regen, saubere Luft: War dies der Grund dafür, dass im Landwassertal niemand an Tuberkulose erkrankte? Spengler fand Aussagen, die seine These stützten: Alexander von Humboldt hatte bei seinen Reisen nach Südamerika festgestellt, dass in hoch gelegenen Gebieten Schwindsucht nicht vorkam. Bedingte die Sauerstoffarmut der Höhenluft ein tieferes Einatmen und dadurch bessere Ventilation und Heilung der Lunge?

Spengler beschloss, es darauf ankommen zu lassen: Er würde Patienten aus ganz Europa einladen, um sie vor Ort den Elementen auszusetzen, dadurch zu heilen. Das Unterfangen war verrückt, doch nicht aussichtslos, da Kranke nach jedem Strohhalm greifen, um einem sicheren Tod zu entkommen. So begann er, Artikel in medizinischen Fachzeitschriften zu veröffentlichen und für Davos als magischen Platz der Heilung zu werben.

Seine Idee, die letztlich nichts als eine Fiktion war, eine gute Geschichte, passte perfekt in die Zeit. Der Brite Thomas Cook hatte just 1861 die erste Pauschalreise veranstaltet, seitdem nahm der Tourismus zu – beliebtes Ziel: die Alpen. Abenteuerlustige Engländerinnen und Engländer wagten immer häufiger den Weg in abgelegene Bergregionen; die ersten Reisereportagen erschienen. Auch wenn darin von einer desperaten Landbevölkerung die Rede war, die Nepp-Preise für Kirschen und Souvenirs verlangte, bettelnde Kinder und das Fehlen von Toiletten in Gasthäusern moniert wurden, gab es auch viel Lob für die ursprüngliche Natur, die gesunde Luft. Ein Hype um die exotische Schweiz entstand, und Spengler konnte sich Hoffnung machen, dass auch sein Lockruf nicht ungehört verhallen würde. Nur in Davos selbst, wenn er Nachbarn und Freunden von seinem aberwitzigen Plan erzählte, das abgelegene Nest in einen Weltkurort zu verwandeln, schüttelten alle verständnislos den Kopf.

Die Fiktion der Heilung

Am 8. Februar 1865, beinahe auf den Tag genau 158 Jahre vor dem Beginn unseres Skiurlaubs, kamen die ersten beiden Wintergäste nach Davos. Geschwächt durch ihre Tuberkulose-Erkrankung, gab ihnen die beschwerliche Reise beinahe den Rest, sodass sie kaum noch am Leben waren, als sie das Landwassertal endlich erreichten. Vor allem das finale Stück, die schier endlose Strecke in einer zugigen Kutsche von Landquart hinauf ins Hochgebirge durch Massen von Schnee, hatte ihre Reserven aufgezehrt. Auch der Empfang der Schwerkranken, eines Buchhändlers und eines Arztes aus Deutschland, fiel frostig aus. Die Leute in dem ausgekühlten Dorf, in dem es keinerlei Heizung gab, nur je eine offene Feuerstelle pro Wohnhaus, reagierten misstrauisch: Was wollten diese beiden hier, noch dazu im Winter, wenn sonst jeder den Ort mied? Handelte es sich um Spione? Die nächstgelegene Polizeistation im sechzig Kilometer entfernten Chur schickte prompt einen Landjäger herauf, um zu prüfen, ob es sich bei den Unbekannten um Kriminelle handelte, die sich in der Gebirgswelt vor dem Gesetz verstecken wollten.

Doch Spengler kümmerte sich um sie, buchte sie zu anständigen Konditionen in einer Pension ein, wo ein zentraler Ofen die Stube warm hielt, sorgte dafür, dass sie Sonne und frische Luft tankten, viel lokales Fleisch aßen und noch mehr Veltlinerwein tranken, dem er eine stärkende Wirkung zuschrieb. Das Wunder geschah: Die Gäste erholten sich, genasen und erkoren Davos prompt zu ihrer neuen Heimat, aus Angst, dass im Tiefland ihre Krankheit wieder ausbrechen würde. Beide begannen, für den Ort zu werben – der Arzt unter seinen Kollegen überall in Europa, der Buchhändler als Verleger: Er gründete die heute noch existierende Davoser Zeitung sowie später die Davoser Blätter, ein wöchentlich auf Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch erscheinendes Unterhaltungsblatt für Kurgäste.

Der Durchbruch kam dann in Gestalt eines niederländischen Bankiers aus London und seiner 20-jährigen, an Tuberkulose erkrankten Frau. Obgleich ihr nicht mehr geholfen werden konnte, da sie sich bei Ankunft bereits im Spätstadium befand, glaubte Willem Jan Holsboer an die Heilkraft des Bergdorfes. Nach dem Tod seiner Gattin blieb er vor Ort, vermählte sich mit einer Bauerntochter und investierte in Davos, errichtete eine professionelle Kuranstalt, in der Spengler selbst die ärztliche Leitung übernahm. Mit seinen guten Kontakten zur Basler Finanzwelt engagierte sich der umtriebige Holländer nun für die Erweiterung des Schienennetzes – Voraussetzung für eine steigende Gästeschar. Unter abenteuerlichen Bedingungen ließ er Gleise im Gebirge verlegen, Tunnels sprengen, märchenhafte Viadukte errichten. Heute gehört diese 1890 eröffnete Bahnstrecke zum Unesco-Weltkulturerbe – und bringt noch immer die Menschen in kaum mehr als zwei Stunden von Zürich an den abgelegenen Ort. Doch Holsboer setzte nicht nur auf Prestigeprojekte. Er kümmerte sich auch um weniger sichtbare Infrastruktur, ließ eine Kanalisation bauen, ein Stromnetz errichten, organisierte die Schneeräumung im Winter und »Staubfreimachung« der nun Promenade genannten Dorfstraße im Sommer.

Vor allem aber betrieben Holsboer und sein neuer Freund Spengler weiterhin kräftig Fiktionsbildung und schafften es über Annoncen und Artikel in Fachzeitschriften und tonangebenden Medien überall in Europa, dem verschlafenen Bergnest einen Namen zu verleihen, es zum Sehnsuchtsort zu stilisieren. Auch ein Buch veröffentlichte Spengler: »Die Landschaft Davos als Kurort gegen Lungenschwindsucht«. Darin beschrieb er forsch, wie schnell sich vor Ort bei entsprechender Ernährung Genesung einstellen konnte – vorausgesetzt, die Krankheit war noch nicht im hoffnungslosen Endstadium.

Der Gesundheitstourismus nahm an Fahrt auf.