Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hierax Medien

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Er galt als blinder Fleck, als Problem, als Ende der Welt und ewig ungelöstes Geheimnis: der Nordpol. Während andere rätselten und rechneten, schritt ein verrückter Zeitungsverleger auf der Jagd nach Sensationsgeschichten zur Tat. Er kaufte ein Schiff, erkor einen Kapitän und schickte im Juli 1879 dreiunddreißig Männer ins Eis – fest überzeugt von der Theorie eines offenen Polarmeeres. Doch nördlich der Beringstraße blieb die USS Jeannette im Packeis stecken. Was folgte, war einer der härtesten Überlebenskämpfe der Geschichte; meilenweite Märsche über das gefrorene Meer, Schneeblindheit, Erfrierungen, Stürme und Hunger brachten die Mannschaft an ihre physischen und mentalen Grenzen. Mit erzählerischer Kraft und einem unvergleichlichen Gespür für Dramaturgie entfaltet Hampton Sides in seinem NYT-Bestseller die tragische Geschichte dieser großen, gescheiterten Polarexpedition und zeigt die fatalen Folgen falscher Hypothesen und den Wahnwitz menschlicher Ruhmsucht.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

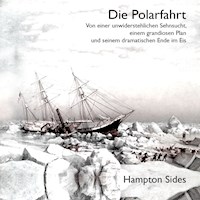

HAMPTON SIDES

DIE POLARFAHRT

Von einer unwiderstehlichen Sehnsucht, einem grandiosen Plan und seinem dramatischen Ende im Eis

Aus dem Amerikanischen vonRudolf Mast

Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem TitelIn the Kingdom of Ice: The Grand and Terrible Polar Voyage of the USSJeannette bei Doubleday in New York.

Copyright © Hampton Sides, 2014

© 2019, © 2017 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann, mareverlag

Abbildung Ivy Close Images / Alamy Stock Photo

Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-376-7

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-616-4

www.mare.de

Für meinen Bruder Link Sides1957–2013

Dieses Vorrecht gebührt nicht jedem. […]

Man muß vorher gelitten, sehr gelitten haben und

zuerst traurige Erkenntnisse gesammelt haben.

Auf diese Weise werden einem die Augen geöffnet.

Henry James, Bildnis einer Frau, 1881

Im Norden, fern der Heimat, dringt gedämpft

Gebet empor vom Borde der »Jeanette«,

Die mit den Massen Eises furchtbar kämpft,

Dass sie sich aus des Todes Armen rette.

Und berstend kracht das Eis, die Schollen tosen

Und schlagen wütend an des Schiffes Planken:

Todmüd vom Kampfe knien die Matrosen,

Weit in der Heimat weilen die Gedanken.

Und immer stärker presst das Eis im Grimme,

Als wollt’s sein Opfer unentrinnbar fassen …

Da tönt des Kapitäns Kommandostimme:

»Die Boote los! All’ Mann das Schiff verlassen!«

Wie stehn die rauen Männer nun so traurig

Und weinen um des Schiffes Untergang …

Hoch in den Masten heult der Wind so schaurig,

Dem treuen Fahrzeug ist’s der Grabgesang …

Das sie so lange trug, es ruht da unten!

Das war des stolzen Schiffes letzte Reise …

Dahin! – Indessen ist der Tag entschwunden,

Tiefpurpurn malt das Nordlicht aus dem Eise.

Joachim Ringelnatz, Der Untergang der »Jeanette«

INHALT

Die Besatzung der USS Jeannette

Prolog Eistaufe

Erster TeilEINE WEITE ÖDNIS

1Friedliches Wochenende mündet im Blutrausch

2Das Nonplusultra

3Männer, die die Welt gestalten

4Für Sie gehe ich aufs Ganze

5Wege zum Pol

Zweiter TeilDER NATIONALE GENIUS

6Das Triebwerk der Welt

7Ehrenhandel

8Der Weise von Gotha

9Pandora

10Drei Jahre oder für immer

11Eine gesegnete Unternehmung

12Zweite Chancen

13In amtlichem Auftrag

14Was ein Mensch nur wagen kann

15Der kühne Kommandant

Dritter TeilEINE GRANDIOSE GEGEND, DIE EINEM VIEL GEDULD ABVERLANGT

16Sackgasse

17Gekniffen

18Unter feinen Leuten

19Sollte das Schicksal es so wollen

20Ein Hirngespinst und eine Falle

21Ewig – zumindest fast

22Unsichtbare Hände

Vierter TeilUNSER MUT IST UNGEBROCHEN

23Im eisigen Meer gefangen

24Neu entdecktes Land

25Frohe Kunde

26Mit tödlicher Unerbittlichkeit

Fünfter TeilDAS ENDE DER WELT

27Alle matsch

28Nil desperandum

29Die Mär vom neuen Erdteil

30Ein zweites gelobtes Land

31Acht unbeschwerte Tage

32Die bekannte Welt

33Tückische Wellen

Sechster TeilDAS FLÜSTERN DER STERNE

34Vierzehn Glückspilze

35Vergiss mich nicht, wenn du wieder in New York bist

36Und wenn es mich meinen letzten Dollar kostet

37Jennetta? Amerikanski?

38Ein schrecklicher, nicht enden wollender Albtraum

39Weiße Finsternis

40Die russische Nation steht hinter Ihnen

41Die den neuen Tag herbeisehnen

42Ein nicht verstummendes Klagelied

Epilog Solange es Eis gibt, das mich trägt

Dank

Bibliografie

Anmerkungen

Register

DIE BESATZUNG DER USS JEANNETTE

Seeoffiziere

Lieutenant George DeLong, Kommandant

Lieutenant Charles Chipp, Erster Offizier

Master John Danenhower, Navigator

George Melville, Schiffsingenieur

Dr. James Ambler, Schiffsarzt

Wissenschaftler

Jerome Collins, Meteorologe,

Korrespondent des New York Herald

Raymond Newcomb, Naturforscher

Deckoffiziere

William Dunbar, Eislotse

John Cole, Bootsmann

Walter Lee, Maschinist

James Bartlett, Oberheizer

George Boyd, Heizer

Alfred Sweetman, Schiffszimmermann

Matrosen

William Nindemann

Herbert Leach

Carl Görtz

Edward Starr

Heinrich Kaack

Frank Mansen

Adolph Dressler

Walter Sharvell

Louis Noros

Henry Wilson

Peter Johnson

Henry Warren

Albert Kuehne

Hans Erichsen

Nelse Iverson

George Lauterbach

Kombüse

Ah Sam, Koch

Charles Tong Sing,

Hilfskoch und

Steward

Jäger und

Hundeführer, Inuit

Alexey

Aneguin

Prolog

EISTAUFE

An einem trüben Morgen im späten April des Jahres 1873 bahnte sich die Schonerbark Tigress aus der neufundländischen Conception Bay einen Weg durch die Eisschollen und -berge vor der Küste Labradors, um pünktlich zum Beginn der Jagdsaison die dort gelegenen Robbenbänke zu erreichen. Am späten Vormittag kam es zu einer höchst sonderbaren Begegnung: Vor der Tigress tauchte ein Kajak mit einem einzelnen Inuk auf, der mit beiden Armen winkte und sich fast die Lunge aus dem Hals schrie. Offenbar steckte der Eskimo in großen Schwierigkeiten. Zumindest hatte er sich viel weiter auf den tückischen Nordatlantik hinausgewagt, als die kanadischen Ureinwohner es sonst zu tun pflegten. Als sich die Tigress bis auf Rufweite genähert hatte, rief er in radebrechendem Englisch: »Amerika Dampfer! Amerika Dampfer!«

Die Besatzung der Tigress beugte sich über die Reling und versuchte zu ergründen, was der Inuk ihnen sagen wollte. Doch plötzlich lichtete sich der Nebel so weit, dass in einiger Entfernung ein gutes Dutzend Männer und Frauen sowie mehrere Kinder erkennbar wurden, die auf einer Eisscholle durchs Wasser trieben. Als sie das Schiff sahen, brachen die Gestrandeten in Jubel aus und schossen aus ihren Gewehren Freudensalven ab.

Der Kapitän der Tigress, Isaac Bartlett, ließ die Beiboote ausbringen. Als die Geretteten – es waren insgesamt neunzehn Personen – an Bord gebracht wurden, war ihnen überdeutlich anzusehen, dass sie Entsetzliches durchlitten hatten. Ausgemergelt, verdreckt und mit Frostbeulen übersät, sprach aus ihren Augen nackte Angst. Ihre Zähne und Lippen waren von Fett verklebt, was verriet, dass sie zum Frühstück Robbeninnereien gegessen haben mussten.

»Wie lange seid ihr schon hier draußen auf dem Eis?«, erkundigte sich Kapitän Bartlett.

Der Älteste der Gruppe, ein Amerikaner namens George Tyson, trat vor. »Seit dem 15. Oktober«, erwiderte er schließlich.1

Bartlett brauchte ein wenig, um zu begreifen, was Tyson da gesagt hatte. Seit dem 15. Oktober waren 196 Tage vergangen. Diese Menschen, wer immer sie sein mochten, trieben seit fast sieben Monaten auf einer wackeligen Eisscholle oder, wie Tyson es später nennen sollte, auf einem »Floß Gottes« durchs Meer.2

Bartlett stellte Tyson weitere Fragen und erfuhr zu seinem Erstaunen, dass die bemitleidenswerten Schiffbrüchigen von der Polaris stammten, einem Schiff, das es zu weltweiter Berühmtheit gebracht hatte (und jener »Amerika Dampfer« war, den der Inuk gemeint hatte). Die Polaris, ein unansehnlicher, für die Eisfahrt ertüchtigter Schleppdampfer, diente einer amerikanischen Polarexpedition, die vom US-amerikanischen Kongress mitfinanziert und von der Navy unterstützt wurde, als Forschungsschiff. Zwei Jahre zuvor war er in New London, Connecticut, in Richtung Grönland aufgebrochen, doch nachdem er die ersten Etappenziele noch planmäßig angelaufen hatte, galt er seither als verschollen.

Nachdem sie als erstes Schiff überhaupt den 82. Breitengrad überquert hatte, war die Polaris vor der Westküste Grönlands vom Eis eingeschlossen worden. Im November 1871 war der Expeditionsleiter, ein grüblerischer und verschrobener Forscher aus Cincinnati namens Charles Francis Hall, unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Er selbst nahm an, dass man seinen Kaffee vergiftet hatte. Halls Tod bedeutete für die führerlos gewordene Expedition das Ende.

In der Nacht zum 16. Oktober 1872 löste sich von dem Eis, auf dem Tyson mit achtzehn anderen Expeditionsmitgliedern campierte, ein größeres Stück und trieb hinaus in die Baffin Bay. Als die Gruppe, zu der auch einige Inuit-Familien und sogar ein Neugeborenes zählten, ihre Lage begriffen hatte, war der Rückweg zur Polaris bereits abgeschnitten. Sie mussten sich darin fügen, bis zu ihrer Rettung auf dem Eis zu bleiben. Den ganzen Winter und den anschließenden Frühling über trieben sie gen Süden, schliefen in Iglus und ernährten sich von Robben, Narwalen, Seevögeln und gelegentlich auch Eisbären. Doch weil sie nichts hatten, um Feuer zu machen, mussten sie sich während der gesamten Irrfahrt von rohem Fleisch, Innereien und Blut ernähren – vorausgesetzt, sie hatten das Glück, überhaupt etwas zu essen zu finden.

Sich selbst und seine Mitstreiter bezeichnete Tyson als »Tore des Schicksals«.3 Auf der beständig schrumpfenden Scholle wurden sie von hohen Wellen, kalbenden Eisbergen und mächtigen Stürmen »wie Federbälle hin- und hergeworfen«.4 Trotzdem, und das ist überaus erstaunlich, kam auf der Drift über insgesamt gut 3000 Kilometer keiner der Gestrandeten ums Leben.

Nachdem Captain Bartlett Tysons Bericht ungläubig gelauscht hatte, hieß er die Gruppe an Bord willkommen und ließ eine warme Mahlzeit bringen, bestehend aus Kabeljau, Kartoffeln und heißem Kaffee. Dann fuhr er nach St. John’s in Neufundland, wo die US Navy die lange Vermissten bereits erwartete und auf direktem Weg nach Washington brachte. Schon die ersten Befragungen Tysons und anderer aus der Gruppe ergaben, dass die Polaris zwar beschädigt, aber im Großen und Ganzen noch intakt war, und daher Hoffnung bestand, dass die übrigen Expeditionsteilnehmer – insgesamt vierzehn Personen, die im Eis vor Grönland zurückgeblieben waren – noch lebten. Nachdem mehrere der Geretteten einzeln vernommen worden waren, musste als sicher angenommen werden, dass an Bord quasi vom ersten Tag an ein Mangel an Disziplin und Gehorsam geherrscht hatte. Sogar das Wort Meuterei hatte die Runde gemacht, und es gab Anzeichen dafür, dass Charles Hall tatsächlich vergiftet worden war. (Ein knappes Jahrhundert später exhumierten Forensiker seine sterblichen Überreste und fanden erhebliche Mengen Arsen in den entnommenen Haar- und Fingernagelproben.) Auch Tyson erhob schwere Anschuldigungen gegen Mitreisende, ohne jedoch Namen zu nennen. »Diejenigen, die unsere Expedition durchkreuzt und zum Scheitern gebracht haben, werden sich vor ihrem Gott verantworten müssen«, orakelte er drohend.5

Unter dem Eindruck des Scheiterns eines Vorhabens von nationalem Rang machte sich in der amerikanischen Öffentlichkeit die Überzeugung breit, dass ein Rettungstrupp in die Arktis geschickt werden sollte, um nach den Vermissten zu suchen. Mit Zustimmung von Präsident Ulysses S. Grant entsandte die Navy die USS Juniata in jenes Seegebiet vor der Küste Grönlands, in dem die verschollene Polaris vermutet wurde.

Die Juniata, eine vom Einsatz bei der Nordatlantik-Blockade während des Sezessionskrieges gezeichnete Barkentine, stand unter dem Kommando von Daniel L. Braine. Als sie am 23. Juni von New York aus in See stach, berichteten alle großen Zeitungen des Landes darüber. Die Expedition der Juniata war hervorragend dafür geeignet, die Massen zu elektrisieren: Hier verband sich eine packende Rettungsaktion von nationaler Bedeutung mit einem Kriminalfall, der mit dunklen Machenschaften und möglicherweise sogar einem Mord aufwarten konnte. Ein Korrespondent des New York Herald reiste eigens nach St. John’s, um dort an Bord der Juniata zu gehen und die Reise zu begleiten – und schuf damit die Grundlage dafür, dass die Suche nach der Polaris zum wichtigsten Ereignis im Spätsommer 1873 wurde.

Erster Offizier an Bord der Juniata war George DeLong, ein achtundzwanzigjähriger, überaus ehrgeiziger Lieutenant aus New York, der die Welt aus blaugrauen Augen und durch einen Kneifer auf der Nase betrachtete. Er war groß, breitschultrig und wog um die neunzig Kilogramm. Der rothaarige und blassgesichtige Absolvent der Marineakademie trug einen zotteligen Schnurrbart, der vorwitzig über die Mundwinkel hinausreichte. Wenn er mal zur Ruhe kam, zündete er sich eine Meerschaumpfeife an und vertiefte sich in ein Buch. Sein warmherziges Lächeln und die weichen Gesichtszüge standen im Widerspruch zu der kantigen Kieferpartie, eine Diskrepanz, auf die viele zeitgenössische Quellen hinweisen. DeLong war zielstrebig, geradlinig, tüchtig und umsichtig und brannte förmlich darauf, Großes zu leisten. Eine seiner typischen Redewendungen, wenn nicht gar sein Lebensmotto, lautete: »Jetzt ist der richtige Moment.«6

DeLong hatte die halbe Welt bereist – Europa, die Karibik, Südamerika und die gesamte Ostküste der USA –, doch in die Arktis hatte es ihn bis dahin noch nie verschlagen. Allerdings erschien ihm das Ziel auch wenig reizvoll. Er segelte am liebsten in den Tropen. Das Rennen zum Nordpol, das Entdecker wie Hall und die Öffentlichkeit in seinen Bann zog, interessierte ihn nicht. Und so war die Reise mit der Juniata nach Grönland für DeLong keine Herzens-, sondern lediglich eine dienstliche Angelegenheit.

Die erste Station war St. John’s, wo Proviant an Bord genommen und der Bug für die Fahrt durchs Eis verstärkt wurde. Wie es DeLong dort gefiel, ist nicht überliefert, aber aus dem kleinen, eisigen Ort Sukkertoppen im Südwesten Grönlands, wo die Juniata als Nächstes festmachte, schrieb DeLong in einem Brief an seine Frau: »Nie zuvor habe ich einen derart trostlosen Landstrich gesehen, und ich kann nur hoffen, dass mir das Schicksal es erspart, irgendwann in einer so gottverlassenen Gegend zu stranden. […] Der Ort, wenn man ihn so nennen will, besteht aus zwei Häusern und einem guten Dutzend Hütten aus Holz und Lehm. In einer bin ich kurz gewesen, seitdem juckt es mich am ganzen Körper.«7

DeLongs Frau Emma stammte aus Le Havre in Frankreich, und er hasste es, von ihr getrennt zu sein. Sie waren seit etwas mehr als zwei Jahren verheiratet, sahen sich aber nur selten, weil DeLong fast immer auf See war. Seine kleine Tochter Sylvie kannte er kaum. Die Familie bewohnte ein Apartment in der 22nd Street in Manhattan, aber DeLong hielt sich dort nur ausgesprochen selten auf. Emma beschrieb ihn als einen Mann, »dessen Los es war, von den Menschen, die er liebte, getrennt zu sein«.8 Ändern konnte er daran nichts – das Leben eines Marineoffiziers ließ es nicht anders zu.

Manchmal träumte er allerdings davon, der Marine Lebewohl zu sagen und gemeinsam mit Emma und Sylvie ein neues Leben zu beginnen, sei es irgendwo im Westen Amerikas oder im Süden Frankreichs. In seinem Brief aus Grönland sprach er ganz offen über solche Träume: »Oft muss ich daran denken, wir glücklich wir sein könnten, wenn wir mehr Zeit miteinander hätten. Wenn wir getrennt sind, schmiede ich insgeheim Pläne. […] Wir könnten nach Europa gehen, uns ein stilles Plätzchen suchen und ein ganzes Jahr bleiben, ohne dass die Marine etwas von mir will oder uns sonst etwas einholt, was das Leben unnötig schwer macht. Wenn diese Reise zu Ende ist, könnte ich mich für ein Jahr beurlauben lassen. Dann gehen wir irgendwohin, wo es nicht so teuer ist, und bauen uns ein kleines Heim. Was hältst Du davon, mein Liebling?«9

Noch aber befand sich DeLong in der Arktis, und die stieß ihn inzwischen weitaus weniger ab als noch zu Beginn der Reise. Nachdem die Juniata den Polarkreis gequert hatte, hielt sie weiter Kurs Richtung Norden. Die zerklüftete Westküste Grönlands, der größten Insel des Globus, übte eine eigentümliche Faszination auf ihn aus. Die Erhabenheit der Arktis, die Ödnis, die Luftspiegelungen und Lichteffekte wie das Polarlicht, die Nebenmonde und andere Halo-Erscheinungen, die dichtere und feuchte Luft, die alle Töne verfremdete und verstärkte, sodass man meinte, man befände sich unter einer Kuppel – all das schlug ihn zunehmend in Bann. Ihm war, als atme er reinere Luft ein. Fasziniert verfolgte er Phänomene wie den Eisblink, eine Spiegelung, die von der Nähe einer großen Eismasse kündet. Die Szenerie wurde immer fantastischer: Fjorde, die das Eis in die Landschaft geschnitten hatte, wechselten sich mit Eisbergen ab, die sich von Gletschern lösten und ins Wasser stürzten, dazu das knisternde Geräusch der Brandung, die auf das Packeis trifft, Ringelrobben, die ihre Nasen durch Löcher im Eis steckten, und Grönlandwale, die Wasserfontänen in die Luft bliesen. Es war eine Wildnis und Ursprünglichkeit, die DeLong neu war, und ehe er sich’s versah, hatte er sich verliebt.

Als die Juniata gegen Ende Juli die Diskoinsel erreichte – ein windumtostes Eiland mit heißen Quellen an der grönländischen Westküste, um die sich zahllose Wikingerlegenden ranken –, war DeLongs Eistaufe so gut wie abgeschlossen. Von Kopf bis Fuß in Felle gekleidet und mit Stiefeln aus Robbenhaut ausstaffiert, hatte er sich mit der unwirtlichen Umgebung versöhnt. »Wir haben zwölf Schlittenhunde an Bord genommen«, schrieb er, »und geben eine kleine Attraktion ab. Das Schiff ist schwarz vor Dreck und Ruß, die Hunde sind im Kohlenbunker untergebracht, am Bug sind Schafe angebunden, und wo immer Platz ist, hängen Fleisch und Fisch herum. Soll noch einer sagen, wir seien nicht für alles gewappnet.«10

Je weiter er nach Norden kam, desto intensiver beschäftigte sich DeLong mit der Frage, was aus Charles Francis Hall und dessen Expedition geworden war. Was war schiefgegangen? Welche Entscheidungen hatten zum Scheitern geführt? Wo war die Polaris jetzt, und gab es Überlebende? Als Marineoffizier hatte er Dinge wie Hierarchie, Disziplin und Motivation fest verinnerlicht, und dass eine Operation trotz gewissenhafter Vorbereitung scheitern konnte, weckte seine Neugier. So wurde er immer tiefer in ein dunkles Geheimnis hineingezogen, das weitaus faszinierender war als die Routine des Dienstes auf See.

Am 31. Juli erreichte die Juniata Upernavik, eine Siedlung 700 Kilometer nördlich des Polarkreises. Hier erhielt er neue Hinweise für die Lösung dieser arktischen Kriminalgeschichte, der DeLong auf der Spur war. Gemeinsam mit Captain Braine war er an Land gegangen, um sich mit Krarup Smith, dem Vertreter der dänischen Krone in Nordgrönland, zu treffen. Smith wusste Interessantes über Charles Hall zu berichten, der zwei Jahre zuvor mit seiner Expedition in Upernavik Station gemacht hatte, ehe er Richtung Nordpol aufgebrochen und seither verschollen war. Auch Smith konnte nicht sagen, wo die Polaris war oder ob es Überlebende gab, aber er wartete mit einer verblüffenden Neuigkeit auf: Smiths Worten zufolge hatte Hall seinen Tod vorausgeahnt.

Als er in Upernavik eintraf, hatte Hall angedeutet, dass es an Bord der Polaris Spannungen gab, die sich vor allem darin äußerten, dass einige seiner Untergebenen ihn als Leiter der Expedition absetzen wollten. Er hatte die dunkle Vorahnung gehabt, dass er niemals nach Hause zurückkehren, sondern in der Arktis sterben würde. Er war sich dessen so sicher gewesen, dass er Smith wichtige Papiere und andere Wertgegenstände zur Aufbewahrung anvertraute.

Martin Maher, der Reporter des New York Herald, wusste zu berichten, dass Smith ihm gegenüber »erstaunlich detailliert über eine Auseinandersetzung gesprochen hat«, bei der es darum gegangen sei, dass einige Expeditionsteilnehmer »versucht hatten, die Besatzung des Schiffs gegen Hall aufzustacheln«.11

Smiths Ausführungen ließen nur den Schluss zu, dass Halls Expedition bereits zum Scheitern verurteilt gewesen war, ehe sie das ewige Eis auch nur erreicht hatte. »Offiziere und Besatzung der Polaris waren völlig demoralisiert«, schrieb Maher, und »Captain Hall war sich offenbar ziemlich sicher, dass er nicht lebend zurückkehren würde«.12

In Upernavik sah Captain Braine das Ende der Reise gekommen, denn weiter nördlich wollte er mit der Juniata nicht fahren. Zwar war der Rumpf verstärkt worden, aber trotzdem nur eingeschränkt eisgängig. Es gab jedoch ein Beiboot, die Little Juniata, das wendiger war und mit 8,5 Meter Länge klein genug, um sich einen Weg durch die Eisberge und -schollen zu suchen. Das einmastige Boot verfügte über einen dampfbetriebenen Motor, der eine dreiflügelige Schraube antrieb. Braine beschloss, eine Handvoll Männer mit der Little Juniata loszuschicken, damit sie die Suche nach den Vermissten entlang der zerklüfteten Küste bis hinauf nach Cape York fortsetzten.

Diese Reise über etwa 750 Kilometer, für die Braine mehrere Wochen veranschlagte, war ein gewagtes Unterfangen – bestenfalls. Die Little Juniata glich einer Nussschale und bot der Besatzung nur bedingt Schutz vor den Elementen. Das Eis, auf das sie treffen würden, hatte aber schon ganze Walfangflotten zerstört. Braine war sich im Klaren darüber, dass er die Teilnahme nicht per Befehl anordnen konnte; er musste darauf hoffen, unter seinen Männern genügend Freiwillige zu finden.

DeLong war der Erste, der sich meldete, und schon kurz darauf stand fest, dass er die Expedition als Kapitän leiten würde. Zu seinem Stellvertreter wurde Charles Winans Chipp ernannt, ein stiller, zuverlässiger Absolvent der Marineakademie aus dem Hinterland von New York. Sieben weitere Männer schlossen sich den beiden an, darunter auch ein Eskimo als Dolmetscher, ein Eislotse und Martin Maher vom Herald. Braine verabschiedete sie und übergab DeLong schriftliche Instruktionen, in denen es hieß: »Meine Gedanken begleiten Sie auf dieser gefährlichen Mission, die Sie freiwillig übernommen haben. Mögen Sie gesund zum Mutterschiff zurückkehren.«13

Am 2. August trennte sich das Beiboot von der Juniata. An Bord befand sich Proviant für sechzig Tage, im Schlepp ein Dingi mit einer halben Tonne Kohle. Unter dem Tuckern des kleinen Motors steuerte DeLong die Little Juniata an nebelverhangenen Inseln und Tausenden, Growler genannten, kleinen Eisbergen vorbei. An einigen abgelegenen Inuit-Siedlungen machten sie Station – Kingitok, Tessi-Ussak –, bis sie schließlich in eine endlose Weite vorstießen, in der es nichts als Eisberge gab, die das Schiff noch winziger erscheinen ließen, als es tatsächlich war.

Maher schrieb, er habe »noch nie etwas derart Prächtiges gesehen. […] Wenn man die unermesslich großen Eisfelder sieht, die im Sonnenlicht glitzern, und Tausende riesiger zerklüfteter Eisberge, die unbeirrt ihren Weg in die Baffin Bay nehmen, flößt einem die Erhabenheit der Natur Ehrfurcht ein, und man fragt sich, wie man es vermeiden soll, von diesen furchterregenden Massen zermalmt zu werden.«14

Schließlich traf die Little Juniata auf dichtes, unpassierbares Packeis. Um nicht festzufrieren, sah DeLong sich gezwungen, den Bug immer wieder gegen das Eis zu rammen, auch wenn das Grünherzholz, das den Rumpf verstärkte, dabei Schaden nahm. Erschwerend hinzu kam gefrierender Nebel, der das gesamte Rigg mit einer Eisschicht überzog. »Vom Eis umfangen, befanden wir uns in einer extrem gefährlichen Situation, die zur Zerstörung des Schiffs hätte führen können«, so Maher. »Irgendwann gelang es uns, in westlicher Richtung eine Rinne freizubekommen, und nach einem grandiosen zwölfstündigen Kampf erreichten wir wieder offenes Wasser.«15

DeLong war in seinem Element. Er und Lieutenant Chipp genossen die Reise förmlich – und wuchsen an den Aufgaben und Gefahren. »Unser Schiff ist eine Schönheit, die alles kann außer reden«, schrieb DeLong in einem Brief an Emma. »Wenn Du eine Weile nichts von mir hörst, mach Dir bitte keine Sorgen. Sollten wir das Pech haben und hier oben einfrieren, kann es bis zum nächsten Lebenszeichen von mir Frühling werden. Sei guten Mutes. Ich hoffe, in 15 Tagen zurück auf der Juniata zu sein.«16

Vierzig Meilen südlich von Cape York ging DeLong an einem großen Eisberg längsseits, um mit Eisstücken den Frischwasservorrat aufzufüllen. In einem Überhang sah er plötzlich einen großen Riss. Instinktiv ließ er die Little Juniata ein Stück achteraus fahren. Nur Augenblicke später löste sich ein Eisblock und stürzte donnernd ins Wasser. Die Welle, die dabei entstand, brachte den Eisberg zunächst ins Schwanken und schließlich zum Kentern. Es fehlten nur wenige Zentimeter, und die Little Juniata wäre zerschmettert worden.

Noch immer gab es keine Spur von der Polaris, ebenso wenig von Überlebenden – wobei es närrisch war, darauf zu hoffen, dass es in dieser unwirtlichen und menschenfeindlichen Umgebung welche gab. Doch als sich Boot und Kommandant dem 75. Breitengrad näherten, stießen sie auf ein noch größeres Mysterium. Vor ihnen lag die Hocharktis in ihrer unbegreiflichen Vielfalt. Nie zuvor hatte sich DeLong so lebendig gefühlt, so eins mit dem Moment. Ihm dämmerte, dass er auf dem besten Weg war, ein »Pagophiler« zu werden. Mit diesem Ausdruck beschreiben Wissenschaftler Lebewesen, die sich, wie die gleichnamige Sattelrobbe, im Eis in ihrem Element fühlen.

Am 8. August geriet die Little Juniata in dichten Nebel. Dann wurde die See unruhig, und binnen weniger Stunden zog ein schwerer Sturm auf, der das kleine Boot wie eine Nussschale herumwarf. »Immer, wenn wir in ein Wellental eintauchten«, so schrieb DeLong in der Rückschau, »kamen Brecher über Bord, die das komplette Schiff überschwemmten. Wir kamen mit dem Lenzen nicht hinterher.«17

Durch den Sturm waren die Eisfelder aufgewühlt worden, und von den Eisbergen lösten sich im Minutentakt neue Eisplatten, die in die aufgepeitschte See krachten. Die Little Juniata lief Gefahr, getroffen und zerstört zu werden. »Noch heute zittere ich, wenn ich daran zurückdenke«, schrieb DeLong, »und ich kann es nur als göttliches Wunder beschreiben, dass wir mit heiler Haut davongekommen sind.«18 Martin Maher formulierte es für den Herald so: »Die entfesselten Wellen schlugen gegen Eisberge und lösten angsteinflößend schwere Eismassen heraus, die mit ohrenbetäubendem Lärm ins Meer krachten. Der Untergang des Bootes mit Mann und Maus schien unausweichlich. Wir saßen in der Falle, während von den Flanken der Eisberge tödliche Geschosse auf uns abgefeuert wurden.«19

Der Sturm wütete sechsunddreißig Stunden lang. Irgendwie überstand die Little Juniata diese Prüfung, und als der Wind sich endlich gelegt hatte, war DeLong entschlossen, die Fahrt nach Cape York fortzusetzen, auch wenn sich vor ihnen Unheil verheißende Eisfelder auftaten. »Kampflos wollte ich nicht aufgeben«, notierte er. Allerdings hatten sie kaum noch Kohle, um die Maschine anzutreiben, und seine Männer waren in denkbar schlechter Verfassung – halb erfroren, hungrig, bis auf die Haut durchnässt. Durchnässt waren auch Zunder und Anmachholz, sodass sie den Kessel nicht anfeuern konnten. Immerhin gelang es einem der Männer nach vielen Stunden, durch seine Körperwärme ein Streichholz zu trocknen und damit eine Kerze anzuzünden. Und schließlich ließ sich auch der störrische Motor wieder in Gang setzen.

Einen ganzen Tag lang quälten sie sich durchs Eis, bis DeLong einsehen musste, dass es eine große Torheit gewesen wäre, die Fahrt fortzusetzen. Seine Entscheidung hing von nichts Geringerem ab als der Frage, »ob ich das Leben meiner Männer aufs Spiel setzen darf und will«. Er trug eine Verantwortung, »auf die ich künftig gern verzichte«, wie er freimütig eingestand.20 Er besprach sich mit Lieutenant Chipp, dessen klaren Verstand und Urteilsvermögen er schätzte. Am 10. August tat George DeLong etwas, was im Grunde vollkommen gegen sein Naturell war: Er gab auf. »Die Suche nach der Polaris und ihrer Besatzung fortzusetzen verbot sich unter den gegebenen Umständen«, schrieb er.21 Sie hatten mehr als 650 Kilometer zurückgelegt und den 75. Breitengrad überquert. Nun aber, keine zwanzig Kilometer von Cape York entfernt, machte die Little Juniata kehrt.

(Ohne dass DeLong davon Kenntnis haben konnte, waren die vermissten Besatzungsmitglieder der Polaris – insgesamt vierzehn Personen – im Juni von einem schottischen Walfangboot gefunden und gerettet worden. Sie waren nach Dundee in Schottland gebracht worden und wurden frühestens im Herbst in den USA zurückerwartet.)

DeLong steuerte die Little Juniata durch Treibeisfelder, die nun immer größere Lücken aufwiesen, in Richtung Süden. Der Kohlevorrat ging zur Neige, und der Kapitän sah sich gezwungen, Schweinefleisch zu verbrennen, um den Motor am Laufen zu halten.

Nach einer Reise über 1500 Kilometer traf die Little Juniata Mitte August wieder bei ihrem Mutterschiff ein. Captain Braine hatte immer daran geglaubt, seine Männer wiederzusehen, trotzdem hieß er DeLong an Bord der Juniata wie einen verschollen geglaubten Heimkehrer willkommen. »Das Schiff tobte vor Begeisterung«, schrieb DeLong, »die Männer kletterten in die Takelage und jubelten uns zu. Ich war von Kopf bis Fuß in Fell eingehüllt, und man konnte mich kaum erkennen. Aber als ich an Bord ging, machten sie ein Gewese, als wäre ich von den Toten auferstanden. Und als der Captain mir die Hand reichte, habe ich am ganzen Körper gezittert.«22

Die Juniata kehrte nach St. John’s zurück und fuhr von dort weiter nach New York, wo sie Mitte September mit großer Begeisterung empfangen wurde. Als das Boot sicher vertäut war, wich DeLong den wartenden Reportern aus und schlich davon zu seiner Frau und seiner kleinen Tochter.

Doch bei aller Freude über das Wiedersehen entging Emma nicht, dass sich ihr Mann verändert hatte. Er war in Grönland neunundzwanzig Jahre alt geworden, aber das meinte sie nicht. Etwas an ihm war grundsätzlich anders geworden. Sie sah es in seinen Augen, an seinem Verhalten. Es war, als hätte ihn ein Fieber ergriffen. Denn schon beim ersten Wiedersehen sprach er davon, in die Arktis zurückkehren zu wollen, kurz darauf vertiefte er sich in entsprechende Literatur und Karten. Und bei der Marine meldete er sich vorsorglich schon jetzt als Freiwilliger für die nächste Expedition gen Nordpol.

»Die Abenteuerlust hatte ihn gepackt und ließ ihn nicht ruhen«, schrieb Emma. Wohl oder übel musste sie sich eingestehen, dass die einjährige »Auszeit« in Frankreich, die George noch aus Grönland vorgeschlagen hatte, ausfallen würde. »Der Polar-Virus hatte Besitz von George ergriffen und sollte ihn nie wieder loslassen.«23

Die entscheidende Frage, die schon Charles Hall und andere Entdecker vor ihm gewälzt hatten, beschäftigte nun auch George DeLong: Wie konnte man den Nordpol erreichen? War diese Frage beantwortet, stellten sich weitere: Wie wäre es dort, auf dem Gipfel der Welt? Gab es Wege durchs Eis, die nicht zufroren? Existierten dort unbekannte Fisch- oder fremde Tierarten? Ungeheuer, die auf dem Eis lebten? Vielleicht sogar Zivilisation? Gab es, wie viele glaubten, jene Wirbel, die ins Innere der Erde führten? Hatten in der Abgeschiedenheit der Arktis Mammuts und andere prähistorische Wesen überlebt? Welche anderen Naturwunder würde man auf dem Weg bestaunen können? Oder war der Pol doch völlig anders – ein grüner und fruchtbarer Ort, von warmen Meeresströmungen umflossen?

Je länger DeLong über den Nordpol nachdachte, so seine Frau Emma, »desto größer wurde sein Verlangen, die Antwort zu finden, auf die die Welt wartete. Die Arktis hatte ihn in ihren Bann gezogen, und seit dem Tag seiner Rückkehr nach New York war er von diesem Rätsel fasziniert.«24

Erster Teil

EINE WEITE ÖDNIS

1

FRIEDLICHES WOCHENENDE MÜNDET IM BLUTRAUSCH

Als am Sonntag, den 8. November 1874, um kurz vor Mitternacht der New York Herald des kommenden Tages in Druck ging, herrschte im von Gaslicht beleuchteten Hochhaus an der Ecke Broadway und Ann Street Hochbetrieb.1 Das Rattern der Telegrafen kündete aktuelle Meldungen an, die Druckplatten arbeiteten vernehmlich, der Satzraum war erfüllt vom Klang der metallenen Typen, die Korrektoren verlangten in letzter Minute lautstark Änderungen – derweil versammelten sich draußen in der kühlen Herbstluft die Zeitungsboten mit ihren Pferdefuhrwerken an den Laderampen und warteten darauf, die verschnürten Pakete mit den druckfrischen Zeitungen aufladen und über die noch schlafende Stadt verteilen zu können.

Wie jeden Abend hatte der Nachtredakteur dem Verleger den Bürstenabzug vorgelegt. Dazu gehörte durchaus Mut, denn der Besitzer des New York Herald galt als cholerischer Pedant, der seinen blauen Korrekturstift wie ein Messer schwang und nur schwer zu entziffernde Kommentare auf den Seitenrand notierte, mitunter auch darüber hinaus. Wie jeden Abend hatte er bei Delmonico’s gegessen und war anschließend in sein Büro zurückgekehrt, wo er literweise Kaffee trank und seine Angestellten drangsalierte, bis die Zeitung endlich seinen Vorstellungen entsprach. Die Redakteure fürchteten seine Schimpftiraden und wunderten sich schon lange nicht mehr, wenn er kurz vor Morgengrauen das gesamte Layout noch einmal umschmiss und sie von vorn beginnen mussten. James Gordon Bennett jun. war ein großer, hagerer, aristokratisch anmutender Mann von zweiunddreißig Jahren mit einem gepflegten Schnurrbart und feingliedrigen Händen. Seine blaugrauen Augen wirkten kalt und autoritär, wenn auch gepaart mit einer Prise Schalk. Er trug feinste französische Maßanzüge und handgearbeitete Schuhe aus weichem italienischem Leder. Um sich die lange und unregelmäßige Arbeitszeit angenehmer zu gestalten, stand in seinem Büro im obersten Stockwerk des Verlagshochhauses ein Bett, in dem er nach getaner Arbeit, heißt in den frühen Morgenstunden, ein Nickerchen zu machen pflegte.

Bennett galt als der zu seiner Zeit drittreichste Mann in New York City, sein jährliches Einkommen lag nur knapp unter dem von William B. Astor und Cornelius Vanderbilt. Er war in Personalunion Herausgeber, Chefredakteur und alleiniger Besitzer des Herald – ein Erbe seines Vaters James Gordon Bennett sen. Der Herald galt als informativ und unterhaltsam zugleich; der sehr eigene Sinn für Humor des Inhabers fand sich im Blatt wieder. Der Schwerpunkt aber lag selbstverständlich auf Nachrichten, und von allen Zeitungen hatte der Herald den spätesten Redaktionsschluss. So konnten die neuesten Meldungen, die per Telegraf und Seekabel aus Europa eintrafen, noch aufgenommen werden. Für Berichte und Reportagen verpflichtete Bennett die namhaftesten Autoren Amerikas – auf seiner Gehaltsliste fanden sich Größen wie Mark Twain, Stephen Crane und Walt Whitman.

Bennett war auch einer der begehrtesten Junggesellen New Yorks und ein notorischer Frauenheld. Überliefert sind Affären mit Tänzerinnen und orgiastische Gelage in Newport. Er war Mitglied im Union Club und ein leidenschaftlicher Sportsmann. Acht Jahre zuvor hatte er die erste je ausgetragene Transatlantikregatta gewonnen, und dass sich Polo in den USA durchsetzen konnte, war nicht zuletzt sein Verdienst. Rad- und Ballonfahren etablierte er als Wettkampfsport. 1871, im Alter von neunundzwanzig Jahren, war er zum jüngsten Commodore des New York Yacht Club gewählt worden, ein Posten, den er jahrelang bekleidete.

Der Commodore, wie Bennett von allen genannt wurde, besaß Rennpferde und schnittige Jachten. Spätnachts, mitunter vom Brandy befeuert, bestieg er gern seine vierspännige Kutsche und raste durch die nächtlichen Straßen Manhattans. Zeugen reagierten mit einer Mischung aus Verwunderung und Befremden auf diese nächtlichen Eskapaden, denn Bennett saß meist nackt auf dem Kutschbock.

James Gordon Bennetts wesentlicher Beitrag zum modernen Journalismus entsprang der Überzeugung, dass eine Zeitung über Neuigkeiten nicht nur berichten, sondern sie auch erschaffen sollte. Redakteure waren angehalten, Nachrichten nicht einfach nur zu übernehmen, sondern sie so zu orchestrieren, dass daraus Dramen wurden, die Emotionen schürten und zum Gesprächsthema der Massen wurden. Ein amerikanischer Historiker schrieb Bennett die Fähigkeit zu, »noch verborgene Entwicklungen zu erkennen und sie dann Wirklichkeit werden zu lassen«.2 1870 hatte er Henry Stanley nach Afrika geschickt, um David Livingstone aufzuspüren. Dass der Vermisste gar nicht aufgespürt werden wollte, spielte dabei keine Rolle. Entscheidend war, dass die Berichte, die Stanley an den Herald lieferte, weltweit für Aufsehen sorgten. Nach solchen Coups war Bennett sein Leben lang auf der Suche.

Kritiker bemängelten, dass diese Exklusivstorys inszeniert waren, und vielleicht war an dem Vorwurf etwas dran. Doch Bennett war davon überzeugt, dass ein erstklassiger Reporter, einmal in die Welt entlassen, um einem menschlichen Schicksal oder einer wissenschaftlichen Frage nachzuspüren, zwangsläufig eine interessante Geschichte mitbringen würde, die dazu angetan war, die Auflage zu steigern und zugleich das Wissen der Menschen zu mehren. Bennett war bereit, viel Geld auszugeben, um solche Geschichten regelmäßig in seinem Blatt abdrucken zu können. Seiner Zeitung mochte man vieles nachsagen, aber eines war sie sicherlich nicht: langweilig.

An diesem frühen Novembermorgen wird der Nachtredakteur aufgeregter als sonst gewesen sein, als er den druckfrischen Abzug zu seinem launischen Chef trug. Der Herald brachte eine Titelgeschichte, die nach menschlichem Ermessen jenerlei Wirbel auslösen würde, den Gordon Bennett so sehr schätzte. Es handelte sich um eine der unglaublichsten und tragischsten Geschichten, die je im Herald abgedruckt worden waren. Die Überschrift lautete: »Friedliches Wochenende mündet im Blutrausch«.

Der Commodore musterte die Titelseite kritisch, ehe er sich den schockierenden Details des Aufmachers widmete: Am späten Sonntagnachmittag, kurz bevor der Zoo im Central Park schließen sollte, war ein Nashorn aus seinem Gehege ausgebrochen und hatte bei seiner Flucht einen seiner Pfleger getötet, genauer gesagt aufgespießt und bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Als andere Zooangestellte, die mit der Fütterung beschäftigt waren, herbeieilten, um dem Kollegen zu helfen, nutzten weitere Raubtiere – darunter ein Eisbär, ein Panther, eine Berberlöwin, mehrere Hyänen sowie ein Bengalischer Tiger – das Durcheinander, um ebenfalls ihre Gehege zu verlassen. Was dann geschah, sorgte schon beim Lesen für blankes Entsetzen. Nachdem sich die Tiere zunächst gegenseitig attackiert hatten, waren sie schließlich auf Fußgänger losgegangen, die arglos durch den Central Park schlenderten. Menschen waren zertrampelt, zerfleischt, zerrissen worden – und schlimmer.

Die Reporter des Herald hatten mit großem Fleiß jedes Detail zusammengetragen und festgehalten: Zu lesen war, wie der Panther vor der Leiche eines Mannes kauerte und »die Zähne in dessen Kopf rammte«; dass die Löwin von einer Gruppe schwedischer Einwanderer erschossen worden war, nachdem sie sich »am Blut mehrerer Opfer gelabt hatte«; wie das Nashorn die Schneiderin Annie Thomas getötet hatte und dann nach Norden gerannt, in die Baugrube eines Abwasserkanals gestürzt und zu Tode gekommen war; wie der Eisbär zwei Männer verstümmelt hatte und dann zum Reservoir, dem größten See im Central Park, getrottet war; dass die Ärzte im Bellevue-Hospital »pausenlos klaffende Wunden versorgen mussten und sich einige Amputationen nicht vermeiden ließen. […] Ein junges Mädchen soll während der Operation verstorben sein.«

Weil bei Redaktionsschluss viele der entkommenen Tiere noch immer frei herumliefen, habe sich Bürgermeister William Havemeyer veranlasst gesehen, bis auf Weiteres eine Ausgangssperre zu verhängen. »Die Krankenhäuser sind voller Verletzter«, schrieb der Herald, »die Spuren der Kämpfe im ganzen Park zu sehen, und in den künstlich angelegten Wäldern lauern wilde Tiere leichtsinnigen Passanten auf.«3

Bennett ließ seinen blauen Korrekturstift stecken. Ausnahmsweise hatte er nichts zu verbessern. Stattdessen, so wird berichtet, lehnte er sich entspannt zurück und »grunzte zufrieden«.4

Der Artikel des Herald war in einem erstaunlich ruhigen Ton verfasst, seine Sprengkraft bezog er aus der detailreichen Schilderung und der Tatsache, dass sich auf der Liste der Opfer die Namen realer, mitunter sogar recht prominenter Einwohner New Yorks fanden. Das einzige Manko war, dass die Geschichte erstunken und erlogen war. Durch Bennett in ihrem Vorhaben ermutigt, hatten die Redakteure das Ganze ausgebrütet, um zu veranschaulichen, dass ein größeres Unglück die Stadtverwaltung gänzlich unvorbereitet treffen würde – und um darauf hinzuweisen, dass viele der Gehege und Käfige im Zoo des Central Park dringend renoviert werden mussten. Die veralteten Raubtiergehege, so rechtfertigte die Redaktion ihr Vorgehen, waren im Vergleich zu den Standards, wie sie etwa im Pariser Jardin des Plantes herrschten, schlicht beschämend. Es sei an der Zeit, dass eine Stadt wie New York endlich internationales Niveau erreiche und sich ein Land wie die USA, das in kaum mehr als einem Jahr den hundertsten Geburtstag begehen würde, einen Zoo von Weltrang leiste, in dem die seltensten Tiere des Planeten gezeigt werden konnten.

Damit niemand sagen konnte, der Herald habe die Menschen hinters Licht geführt, hatte die Redaktion eine Art Sicherung eingebaut: Wer sich bis zum Ende des Artikels (das auf den hinteren Seiten versteckt war) vorgearbeitet hatte, stieß auf folgende Erklärung: »Die Geschichte, die Sie soeben gelesen haben, ist frei erfunden. Kein einziges Wort davon ist wahr.« Wahr sei hingegen, so die Zeitung, dass die Stadtväter keinen Gedanken daran verschwendeten, was bei einem tatsächlichen Notfall zu tun sei. »Ist New York auf eine solche Notsituation vorbereitet?«, fragte der Herald rhetorisch und setzte fort: »Aus vermeintlichen Nebensächlichkeiten sind die größten Katastrophen der Geschichte entstanden.«5

Als erfahrener Zeitungsmann wusste Bennett natürlich, dass nur wenige New Yorker den Artikel tatsächlich komplett durchlesen würden, und er behielt recht. Als an diesem Morgen die Rauchfahnen der Kohleöfen verkündeten, dass die Stadt allmählich erwachte, griffen die Menschen wie immer zu ihren Zeitungen – und sahen sich Chaos und heilloser Verwirrung gegenüber. Alarmierte Bürger fanden sich an den Hafenkais ein und hofften, per Boot oder Fähre aus der Stadt fliehen zu können. Mehrere Tausend Menschen folgten dem »Aufruf« des Bürgermeisters – sie blieben zu Hause und warteten darauf, dass Entwarnung gegeben wurde. Wiederum andere schulterten ihre Gewehre und zogen los zur Raubtierjagd in den Central Park.

Selbst der blauäugigste Leser hätte merken können, dass der Artikel ein Schwindel war. Aber die Amerikaner jener Tage neigten zu Leichtgläubigkeit. Um sich zu informieren, gab es weder Radio noch Telefon, sondern im Grunde nur die Zeitungen. Und manch einer hatte Mühe, Nachrichten und Gerüchte auseinanderzuhalten.

In den folgenden Tagen spann der Herald die Geschichte noch weiter. Nun hieß es, der Gouverneur des Staates New York, ein Kriegsheld namens John Adams Dix, habe den Bengalischen Tiger erlegt und als Trophäe behalten. Auf einer umfangreichen Liste, die mehrfach erweitert wurde, fanden sich weitere Tiere, die angeblich aus dem Zoo ausgebrochen waren, darunter ein Tapir, eine Anakonda, ein Wallaby, eine Gazelle, zwei Kapuzineräffchen, ein weißhaariges Stachelschwein und vier Wildschafe. Ein Grizzlybär sei in die St.-Thomas-Kirche in der Fifth Avenue eingedrungen, dort »ist er einer älteren Dame auf die Schultern gesprungen und hat seine Fangzähne in ihren Nacken geschlagen«.

Die Konkurrenzblätter waren von der Story vollständig überrascht worden. Nicht zum ersten Mal hatte der Herald sie ausgestochen, aber wie konnte es sein, dass dieses Mal keiner ihrer Reporter von so einem wichtigen Ereignis Wind bekommen hatte? Der Lokalredakteur der New York Times stürmte ins Polizeipräsidium in der Mulberry Street, um sich darüber zu beschweren, dass der Herald informiert worden war, andere Zeitungen aber nicht. Und auch einige Redakteure des Herald fielen auf das Lügenmärchen herein. Als einer von Bennetts besten Kriegskorrespondenten, der offenbar nicht informiert worden war, an jenem Morgen im Büro auftauchte, war er mit zwei Pistolen bewaffnet und bereit, in den Straßen New Yorks auf die Pirsch zu gehen.

Wie nicht anders zu erwarten, fuhren Bennetts Konkurrenten schwere Geschütze auf und beschimpften den Herald und dessen Methoden, die leicht zu einer Massenpanik mit zahllosen Toten hätten führen können. In einem Kommentar der Times hieß es: »Keine derart gründlich vorbereitete Geschichte kann ohne Einwilligung des Besitzers oder Herausgebers erscheinen – sofern man davon ausgehen darf, dass ein solches Revolverblatt überhaupt einen Herausgeber hat, was die Vorstellungskraft zugegebenermaßen auf eine harte Probe stellt.«6

Doch solcherlei Empörung stieß auf taube Ohren. Die Zeitungsente über die Raubtiere im Central Park trug dem Herald viele neue Leser ein. Damit schienen jene recht zu behalten, die der Auffassung waren, dass Bennett seine Finger am Puls der Stadt und der Zeit hatte – und sein Blatt Sinn für Humor. »Der Vorfall nutzte der Zeitung mehr, als dass er ihr schadete«, schrieb ein Kenner der New Yorker Presselandschaft Jahre später. »Er hatte der Stadt ein Gesprächsthema gegeben und mehr Verwirrung gestiftet als je eine Story zuvor. Die Menschen scheinen ihren Spaß daran gehabt zu haben.«7

Bennett war mit dem Resultat seiner Falschmeldung sehr zufrieden – bis heute gilt sie als eine der kühnsten Zeitungsenten aller Zeiten. Ihr vermeintliches Ziel erreichte sie obendrein auch: Die Gehege des Zoos wurden kurz darauf saniert.

Mit dem Erfolg von Stanleys Berichten über die Suche nach Livingstone konnte es diese Geschichte allerdings nicht aufnehmen, und so suchte Bennett weiterhin nach einer Story, die daran anknüpfen konnte. Seine Reporter waren überall auf der Welt unterwegs, um die nächste Sensation aufzustöbern. Er hatte Korrespondenten in Australien, Afrika und China. Der Herald berichtete über das schwelgerische Leben des europäischen Hochadels, den übermütigen Leichtsinn an der Wall Street und die Revolverhelden des Wilden Westens. Und er deckte auf, wie Geld, das für den Wiederaufbau des im Bürgerkrieg zerstörten Südens gedacht war, in den Taschen skrupelloser Betrüger landete.

Mehr als der Süden interessierte Gordon Bennett aber ganz eindeutig der Norden. Er spürte instinktiv, dass in dieser Himmelsrichtung die größten Rätsel und Abenteuer warteten. Die in Pelze gekleideten Männer, die sich in die Arktis vorwagten, waren zu nationalen Idolen geworden – wie zu anderen Zeiten Piloten, Astronauten oder Ritter. Die Leute konnten gar nicht genug über jene Männer erfahren, die einem ganz speziellen Menschenschlag angehörten, einer Mischung aus Wissenschaftlern und Abenteurern, deren Streben, so Bennetts Überzeugung, einem Hang zur Romantik und einer antiquiert anmutenden Ritterlichkeit entsprang. Bennett, der als aktiver Sportler selbst kein Risiko scheute, erwartete von seinen Mitarbeitern nichts weniger als Verwegenheit. Im Zeitalter der letzten großen Entdeckungen bestand der Commodore darauf, dass seine besten Reporter die Zonen des ewigen Eises aufsuchten und jenen furchtlosen und entschlossenen Männern folgten, die im Begriff waren, den Heiligen Gral aufzuspüren.

2

DAS NONPLUSULTRA

Der Nordpol. Der nördlichste Punkt der Erde. Der Gipfel, das Ende, der Anfang. Ein magnetischer Anziehungspunkt im doppelten Sinne: ein geografischer Punkt und eine fixe Idee. So faszinierend und unbekannt wie die Oberfläche von Venus oder Mars. Ein realer Ort und ein theoretisches Konstrukt. Ein Punkt auf der Landkarte, an dem sich gekrümmte Linien treffen und den man mit einer Stecknadel markieren kann. Eine Stelle auf dem Erdball, von der aus man, wohin man seine Schritte auch lenken mag, immer nach Süden geht. Ein Ort, an dem es ein halbes Jahr lang stockdunkel, das andere halbe Jahr lang taghell ist; wo die Zeit gewissermaßen stillsteht, weil hier alle Zeitzonen in eins fallen.

Das war alles, was die Experten über den Nordpol wussten oder zumindest zu wissen glaubten. Alles andere aber, ob er auf dem Eis, an Land oder im Wasser lag, ob es dort warm oder kalt war, feucht oder trocken, ob er menschenleer oder bewohnt war, ob es Berge oder labyrinthische Gänge gab, die tief ins Innere der Erde führten, ob die Gesetze der Schwerkraft und des Magnetismus galten – das alles war ein einziges großes Geheimnis.

Über der Lösung dieses Geheimnisses war schon Charles Hall fast wahnsinnig geworden. Bereits vor Beginn der Polaris-Expedition hatte er in einem Brief geschrieben: »Auf unserer Gegenwart liegt ein großer und betrüblicher Makel in Gestalt eines weißen Flecks auf unseren Karten und Globen, der sich vom 80. nördlichen Breitengrad bis zum Nordpol erstreckt. Ich gehöre zu jenen, die vor Scham den Blick senken, wenn sie daran denken, dass der liebe Gott den Menschen diese wunderschöne Erde geschenkt hat – und zwar die ganze –, damit er sie unterwerfe, & doch ist dieser Teil der Erde, der doch der interessanteste und glorreichste sein muss, bis heute gänzlich unbekannt, so, als sei er nicht Teil der Schöpfung.«1

Das »Problem Nordpol«, wie es in der Presse mitunter hieß, war zu einer quälenden Obsession geworden. Die Menschen brannten darauf zu erfahren, was sich »dort oben« verbarg – nicht nur die Wissenschaftler und Entdecker, sondern auch die Öffentlichkeit. Die Zeitschrift Athenaeum nannte den Nordpol »das unerreichbare Objekt unserer Träume«, und Ernst Behm, der große deutsche Geograf, verglich das Leiden am Unwissen über die beiden Pole mit dem unstillbaren Verlangen eines Hausbesitzers, seinen Dachboden bis in den letzten Winkel zu kennen. »Wie eine Familie mit großer Selbstverständlichkeit sämtliche Räume ihres Zuhauses bewohnt, so ist die Menschheit seit jeher von dem Wunsch beseelt, sämtliche Landstriche, Meere und Klimazonen jenes Planeten kennenzulernen, der ihm als Bleibe zugewiesen wurde.«2

Ein Leitartikel der New York Times stieß in dasselbe Horn: »Die Menschen werden sich nicht damit abfinden, dass dieses Rätsel ungelöst bleibt, sondern sich mit aller Intensität dem ominösen Punkt am Ende der Erdachse widmen, der sie vor unbeantwortete Fragen stellt.«3

In den 1870er-Jahren war der Nordpol das letzte große Geheimnis, das die Erde zu bieten hatte. (Die Antarktis war selbstverständlich genauso unbekannt wie die Arktis, aber schon weil die Länder, die in Wissenschaft und Forschung führend waren, sämtlich auf der Nordhalbkugel lagen, galt der Südpol als weniger wichtig.) Es ist heute nur schwer nachvollziehbar, wie sehr diese Wissenslücke als Stachel empfunden wurde, der schmerzhaft im Fleisch saß. Spekulationen darüber, wie und was der Nordpol war, durchdrangen Alltagskultur und Literatur, von den Büchern Jules Vernes bis hin zu Mary Shelleys Frankenstein, dessen Protagonist sein Forschungsobjekt bis in die Eiswüsten der Arktis verfolgt. Viele pragmatische Überlegungen wurden angestellt, um den Aufwand einer Polarexpedition zu rechtfertigen – Landmassen könnten in Besitz genommen, Rohstoffe geborgen, Schiffsrouten entdeckt, Kolonien besiedelt und neue Tierarten beschrieben werden. Ein geografisches Rätsel wartete auf Lösung, als Lohn winkte persönlicher Ruhm. Das eigentliche Motiv der kollektiven Obsession aber war ein sehr simples: der Wunsch, den abgelegensten Punkt der Erde zu erreichen, das Nonplusultra, den Ort, an dem nie zuvor ein Mensch gewesen war.

»Jenseits des Polarkreises, der uns alle in den Bann schlägt, liegt das Ziel aller geografischen Ambitionen, die endgültige Lösung des ›Problems Nordpol‹«, hieß es in der Fachzeitschrift Atlantic Monthly. »Es bleibt festzuhalten, dass lange Jahre erfolglosen Bemühens und fürchterlichen Leidens den Forschergeist eher angestachelt haben. Je mehr wir über unseren Planeten wissen, desto dringender wird der Wunsch der Geografen, das letzte Geheimnis zu lüften.«4 Und im Jahr 1871 bezeichnete ein Artikel in Nature die Suche nach dem Pol als größte wissenschaftliche und geografische Herausforderung jener Zeit: »Die riesigen Weiten aus Land oder Wasser, die das nördliche Ende der Erdachse umgeben, sind das größte und das wichtigste Feld der Forschung, das unserer oder einer kommenden Generation zu beackern bleibt.«5

Gespeist wurde die Obsession natürlich auch von Nationalismus. Die Amerikaner, die noch immer unter den Folgen des Bürgerkriegs litten, witterten die Chance, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen. Polarforschung, so meinten viele, könnte dabei helfen, das gespaltene Land zu einen, weil sich Nord und Süd damit auf gemeinsame Ziele einigen könnten. Eine ambitionierte Expedition böte der kaum befriedeten Nation die Möglichkeit, ihre Muskeln im Rahmen einer Mission spielen zu lassen, die generalstabsmäßig vorbereitet sein wollte und doch friedliche Ziele verfolgte.

Der britische Marineoffizier William Parry hatte 1827 die erste ernst zu nehmende Expedition geleitet, die mit dem erklärten Ziel aufgebrochen war, den Nordpol zu erreichen. Auch die meisten Polarexpeditionen, die sich seither auf den Weg gen Norden gemacht hatten, waren von der britischen Admiralität losgeschickt worden. Geschuldet war das in erster Linie der geradezu fanatischen Begeisterung des zuständigen Zweiten Sekretärs der Admiralität, John Barrow, für alles, was mit der Arktis zusammenhing. Hinzu kam der Umstand, dass die britische Kriegsmarine nach dem Sieg gegen Napoleon mangels kriegerischer Auseinandersetzungen kaum noch zum Einsatz kam. Die stolzen Schiffe der führenden Seefahrernation rotteten weitgehend ungenutzt vor sich hin, und viele Offiziere, die bei reduzierten Bezügen zur Untätigkeit verdammt waren, brannten darauf, sich zu beweisen. Anfänglich hatte sich der Ehrgeiz der Briten vor allem darauf gerichtet, eine schiffbare Passage entlang der Nordküste Kanadas zu finden – und bei der Gelegenheit nach Spuren früherer Expeditionen Ausschau zu halten, die bei der Suche nach der Nordwestpassage verschollen waren.

Nun aber, in den 1870er-Jahren, wurde die Suche nach der Nordwestpassage von dem Bestreben abgelöst, bis zum Nordpol vorzudringen, ein Ziel, das kein Zögern oder Zaudern duldete. Denn nicht nur die Briten, sondern auch Frankreich, Russland, Schweden, Deutschland, Italien und die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn waren im Begriff oder hatten bereits damit begonnen, Expeditionen auszurüsten, die das Rennen zum Pol für sich entscheiden sollten. In diesem Rennen wähnten sich die Vereinigten Staaten als ernst zu nehmender Konkurrent, und viele Amerikaner wünschten sich nichts sehnlicher, als dass ihr Banner über dem nördlichsten Punkt der Erde wehen möge.

Dass die USA vermehrt nach Norden drängten, war im Grunde die konsequente Fortsetzung der Eroberung des »Wilden Westens«, die seit der Fertigstellung der kontinentalen Eisenbahnverbindung 1869 zwar nicht abgeschlossen war, aber eine Phase erreicht hatte, in der es statt um abenteuerliche Pionierleistungen um die mühselige Alltagsarbeit der Besiedlung und Kultivierung ging. 1867 hatten die USA dem russischen Zaren für die lächerliche Summe von 7,2 Millionen US-Dollar Alaska abgekauft, und dieses Neuland lag noch völlig unberührt und unerschlossen da. Der Treck nach Westen, in Kalifornien angekommen, musste nur rechts abbiegen, um im Norden ein neues Betätigungsfeld zu finden.

1873 war den Amerikanern noch nicht bewusst, welchen Schatz sie mit Alaska erworben hatten. Entsprechend kontrovers wurde diskutiert, dass dafür auch noch Geld geflossen war. In Anlehnung an den Außenminister William Seward, der sich für den Kauf starkgemacht und die Verhandlungen geleitet hatte, wurde die Region »Sewards Unsinn«, »Sewards Gefrierschrank« oder »Sewards Eisbärgehege« genannt. Trotzdem waren die Amerikaner neugierig darauf, was jenseits der alten Grenzen liegen mochte. Und sie sehnten sich nach einem Helden, der die Neuausrichtung der Nation in Richtung Norden personifizieren konnte.

George DeLong traute sich durchaus zu, diese Rolle zu übernehmen. Seit er in der Arktis gewesen war, kreisten seine Gedanken um das »Problem Nordpol«. Und er wollte seinen Namen in jener Ruhmeshalle verewigt wissen, in der die großen Entdecker versammelt waren – mochten einige sie auch als Ansammlung leichtsinniger Draufgänger verspotten. Sein Ziel war kein geringeres, als das größte Geheimnis seiner Zeit zu lösen und den Nordpol zu erreichen. »Sollte es mir nicht gelingen«, schrieb er in einem Brief an seine Frau, »bleibt mir die Genugtuung, zu den wenigen zu gehören, die es versucht haben.«6

Dieses Ziel nahm zunächst von seinem Verstand und schließlich auch von seinen Gefühlen Besitz. Und dabei sollte es bis zu seinem Lebensende bleiben.

Noch bevor DeLong in New York eintraf, hatten ihn seine Heldentaten an Bord der Little Juniata in der Heimat berühmt gemacht. Martin Maher, der Korrespondent des New York Herald, hatte aus St. John’s ausführliche Berichte geschickt, die, in kleine Abschnitte unterteilt, regelmäßig an prominenter Stelle abgedruckt worden waren. Darin wurde die 1500 Kilometer lange Rundfahrt entlang der Küste Grönlands als heldenhafte Reise von nahezu historischem Rang geschildert. Dass DeLong sich freiwillig für eine derart gefährliche Mission gemeldet hatte, um Menschen zu retten, die er nicht einmal kannte, fand in der Öffentlichkeit großen Zuspruch – genau wie sein Entschluss, weiter nach Norden zu streben, als das Eis sein kleines Dampfschiff bereits einzuschließen drohte.

DeLong und die Little Juniata waren das Gesprächsthema der ganzen Nation. »Die berühmt gewordene Fahrt nach Cape York«, so Maher,

war der gewagteste und brillanteste Teil der gesamten Expedition. Kühn geplant und meisterhaft ausgeführt, war es eine Aktion, die nur wenige gewagt hätten. Doch die Zeit drängte, und Freiwillige fanden sich genug. Der beispiellose Kampf des kleinen Bootes gegen das immer dichter werdende Eis ist an dieser Stelle hinlänglich beschrieben worden; dass der beherzte Kommandant nicht aufgab, als der Brennstoffvorrat zu mehr als der Hälfte verbraucht war und das Schiff sich einem wilden Sturm gegenübersah; wie sein Kommando trotz aller Hindernisse und Rückschläge lautete: »Vorwärts!«; wie das Boot, einer Sinnestäuschung folgend, wie sie in der Arktis häufig vorkommt, vom Eis eingeschlossen wurde, alle Gewalt aufbieten musste, um sich zu befreien, nur um festzustellen, dass eine unpassierbare Barriere aus dickem Packeis die Weiterfahrt unmöglich machte. Wer will, mag das ganze Unterfangen töricht nennen, doch der heldenhafte Mut von Lieutenant DeLong und seinen tapferen Männern bleibt für alle Zeiten ein einzigartiger Triumph von Opferbereitschaft und Hingabe an eine edle Sache, der sie sich mit Freuden verschrieben.7

Die Aufmerksamkeit, die ihm widerfuhr, war DeLong zutiefst unangenehm. »Er verabscheute den Beifall der Öffentlichkeit«, schrieb seine Frau Emma, »und ging ihm nach Möglichkeit aus dem Weg. Er hatte seine Pflicht erfüllt und sah keinen Anlass, darüber viele Worte zu verlieren.«8 Doch entging ihm nicht, dass seine Bekanntheit auch Vorteile mit sich brachte und ihm bei der Umsetzung seines Planes, in die Arktis zurückzukehren, eine Hilfe sein konnte.

Einer der Gründe dafür, dass die Zeitungen DeLong mit Lobpreisungen förmlich überschütteten, war, dass alle anderen Nachrichten, die in diesem Herbst über die Polaris eintrafen, trübe und bedrückend waren. Es blieb das Bild einer Expedition, die zum Scheitern verurteilt gewesen war, noch bevor sie das Staatsgebiet der USA verlassen hatte. Die Gründe waren mangelnde Disziplin und Uneinigkeit über die Ziele. Grüppchen hatten sich gebildet, Intrigen und Misstrauen waren die Folge. So hatte sich an Bord der Polaris eine große Gruppe Deutscher befunden, die kaum ein Wort mit den Amerikanern gewechselt hatten. Charles Hall, der Expeditionsleiter, war in seiner Autorität untergraben worden, dann hatte es Bestrebungen gegeben, ihn abzusetzen, und schließlich war er offenbar ermordet worden.

Auf seinen Tod hatten die anderen zunächst mit Erleichterung reagiert, dann aber schnell feststellen müssen, dass Zuchtlosigkeit und Chaos Einzug hielten. Das Logbuch der Expedition, alle wissenschaftlichen Aufzeichnungen und sämtliche Instrumente waren verloren gegangen. Die Männer, die auf der Polaris geblieben waren, unternahmen augenscheinlich nichts, als ihre Kameraden mit der Eisscholle, auf der sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, vom Schiff getrennt wurden. Die Schiffbrüchigen ihrerseits hatten einander zutiefst misstraut und in ständiger Angst davor gelebt, Opfer von Kannibalismus zu werden. Eine Untersuchung der Marine brachte später alle erdenklichen Arten von widernatürlichem Verhalten zutage. Die Expedition war von A bis Z eine makabre und barbarische Geschichte, die ganz Amerika in ein denkbar schlechtes Licht rückte. Die Times aus London formulierte es so: »In hundert grausigen Facetten begleitet der Tod die Schatten dieses Geisterschiffes.«9

Für jeden vernünftigen Menschen war die Fahrt der Polaris ein Lehrstück über die unbeherrschbaren Gefahren, die in der Arktis lauerten. Nicht so für DeLong. Der machte sich daran, Halls Expedition genau zu analysieren und zu ergründen, was er anders, besser, wissenschaftlicher machen könnte. Als Kapitän einer Polarexpedition, so schwor er sich, würde er die allerneueste Technik einsetzen. Sein Schiff würde von Offizieren befehligt werden, die auf strikte Disziplin achteten und Meuterei schon im Keim erstickten. Er würde mehr Sorgfalt auf die Zusammensetzung der Crew verwenden, um Gruppenbildung, gleich ob durch Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nationalität oder zu einem bestimmten Dienstgrad, entgegenzuwirken. Er würde das Schiff besser für das Eis rüsten und mehr Proviant, Medizin und Instrumente an Bord nehmen.

DeLong hatte das dringende Bedürfnis, Halls Fehler zu tilgen und einen glorreichen Sieg zu erringen – für die Navy und für die USA.

Ein Ergebnis seines neu gewonnenen Ruhms war es, dass DeLong Zutritt zu anderen gesellschaftlichen Kreisen bekam. Am Abend des 1. November 1873 war er bei Henry Grinnell, einem bekannten New Yorker Philanthropen und wohlhabenden Reeder, zum Essen eingeladen.10 Grinnell teilte seine Begeisterung für die Arktis und hatte in den zurückliegenden Jahrzehnten mehrere amerikanische und englische Expeditionen ins Eis finanziell unterstützt. Er war ein ehrwürdiger Herr mit weißem Bart, fünfundsiebzig Jahre alt, elegant gekleidet, hatte einen klaren Blick und einen wachen Geist. Als einer der Mitbegründer der American Geographical Society war er stolzer Besitzer einer der umfangreichsten Sammlungen mit Büchern, Land- und Seekarten der Arktis in den USA. Sein Name war untrennbar mit der Polarregion verbunden, seit der zentrale Teil der Ellesmere-Insel ihm zu Ehren in Grinnell-Halbinsel umbenannt worden war. Niemand in den Vereinigten Staaten hatte mehr Überlegungen oder Geld darauf verwendet, das »Problem Nordpol« zu lösen.

An jenem Samstagabend hatte Grinnell eine Reihe von Wissenschaftlern, Geografen, Forschungsreisenden und Seeleuten in sein elegantes Haus in der Bond Street in Manhattan eingeladen, um gemeinsam über den aktuellen Stand der Polarforschung zu diskutieren. Im Salon, dessen großer Tisch mit Karten bedeckt war, empfingen die versammelten Honoratioren DeLong als Helden und designierten Anführer des nächsten amerikanischen Vorstoßes in die Arktis. Bei dieser Zusammenkunft sollte zugleich die gescheiterte Hall-Expedition analysiert werden, die Grinnell maßgeblich mitfinanziert hatte. Welche Schlüsse ließen sich aus dem Debakel ziehen? Was musste eine kommende Expedition anders machen? Und vielleicht die wichtigste Frage: Welche Route versprach den größten Erfolg?

Schon bald war man sich darüber einig, dass Grönland nicht das ideale Sprungbrett zum Nordpol war. Halls Scheitern war nur der letzte Beweis dafür, wie tückisch diese Region war. DeLong hatte sich mit der Frage bereits eingehend beschäftigt. Bald nach seiner Rückkehr aus Grönland war er nach New Bedford in Massachusetts gereist, wo ein Großteil der amerikanischen Walfangflotte beheimatet war. Dort hatte er mit einer Reihe wettergegerbter Kapitäne gesprochen, die mehr von den Winden und Strömungen in der Arktis wussten als irgendjemand sonst. Diese erfahrenen Seebären hatten ihn davon überzeugt, dass er sich das Leben unnötig schwer machen würde, wenn er sich von Grönland aus auf den Weg zum Pol machte. »Da geht es nur bergauf«, hatte einer von ihnen gemeint und erläutert, dass die vor Grönland herrschenden Strömungen und Winde das Packeis nach Süden trieben, was im Umkehrschluss bedeutete, dass jeder, der dort entlangfahren wollte, gegen Treibeis anzukämpfen hatte.

Besser wäre es, so lautete ihr Rat, den Weg zum Pol über den Nordpazifik und die Beringstraße zu wählen. Dort würde er wesentlich leichter vorankommen; schließlich ginge es überwiegend »bergab«. DeLong wusste die Ratschläge der Kapitäne als das zu nehmen, was sie waren: keine wissenschaftlich erwiesenen Fakten, aber empirische Beobachtungen von Fachleuten, die sich auf der Jagd nach wertvollen tierischen Rohstoffen jedes Jahr bis an die Grenze des Packeises wagten. Und das Argument, das ihren Empfehlungen zugrunde lag, war in der Tat schlagend: Warum gegen die Natur arbeiten, wenn man es mit ihr wesentlich leichter hatte?

Tatsächlich hatte der französische Wissenschaftler Gustave Lambert schon 1869 eine Expedition vorbereitet, die sich dem Pol über die Beringstraße nähern sollte. Nach dem Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges war das Vorhaben jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Lambert kam während der Belagerung von Paris ums Leben, und damit war auch seine Expedition gestorben.

Die ehrenwerten Herren in Grinnells Haus schwenkten den Brandy in ihren Gläsern und kratzten sich nachdenklich die Bärte. Der Gedanke, eine Polarexpedition durch die Beringstraße zu schicken, schien sie zu faszinieren. Diese Route war noch nie ausprobiert worden – und bot den Vorteil, im erst kürzlich erworbenen Alaska und damit auf amerikanischem Territorium Station machen zu können. An diesem kalten Novemberabend nahm im verrauchten Salon in der Bond Street eine Idee Gestalt an. Grinnell hob sein Glas, um darauf anzustoßen: »Bergab zum Pol!«

DeLong war Grinnell für die Einladung ebenso dankbar wie für dessen Unterstützung bei der Bewerbung als Leiter einer neuen Expedition. Und so fasste er sich ein Herz und fragte Grinnell unverblümt, ob der bereit sei, eine solche Expedition finanziell zu unterstützen.

Zur Überraschung aller sagte Grinnell Nein. Für ihn hatte sich das Thema erledigt. Das »Problem Nordpol« interessierte ihn noch immer brennend, aber er war alt, müde und litt an zahllosen Gebrechen. Geld hatte er für solche Expeditionen ohnehin schon genug ausgegeben. Seine Zeit als Financier war vorbei. Und vielleicht hatte die gescheiterte Hall-Expedition ihn auch ernüchtert.

Stellte sich die Frage, wer für Grinnell einspringen konnte. An wen konnte DeLong sich wenden? Die Navy, so viel war ihm klar, würde allenfalls einen Teil der Kosten tragen. Wenn weiterhin Polarforschung betrieben werden sollte, waren dafür private Geldgeber nötig.

DeLong lief nervös im Raum herum und suchte nach einer Lösung für sein Problem. Die Antwort, die er bekam, bestand aus einem Namen: Bennett.