7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

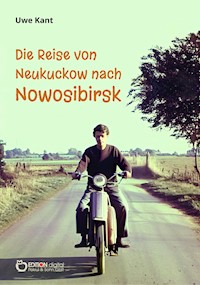

Jürgen sang. Vorher hatte er schon „Yvetta“ gesungen. Jetzt sang er „Crazy Horses“, einen Titel oder „Teitel“, von dem er nicht mehr beherrschte als eben jene beiden Worte und ein abschließendes Wiehern. Das machte ihm aber nichts aus: Er sang mit rhythmisch hin und her geworfenem Kopf, „crazy horses, wihihiii“ und fühlte sich wie der Hirtenknabe, der gerade zwei mehrköpfige Drachen erschlagen, einigen Riesen Manieren beigebracht, die Königstochter geheiratet und die Hälfte des Reiches übernommen hatte. Er fuhr dahin durch seine Lande und war es zufrieden über die Maßen. Die Reise von Neukuckow nach Nowosibirsk bringt für Jürgen Rogge erstaunliche Erfahrungen. Vornehmlich Erfahrungen mit sich selber, denn Nowosibirsk liegt nur ein paar Kilometer hinter Neukuckow.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Impressum

Uwe Kant

Die Reise von Neukuckow nach Nowosibirsk

ISBN 978-3-96521-892-5 (E-Book)

Das Buch erschien 1980 in Der Kinderbuchverlag Berlin.

Umschlaggestaltung: Ernst Franta

© 2023 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

Für Leser von 13 Jahren an.

1

„Nee, Mudder, guck bloß mal eins raus, was das wieder für einen scheunen Tag gibt heut“, sagt Herr Prüwermann zu Frau Prüwermann, „guck doch bloß mal eins raus!“ Und das macht nun auch Frau Prüwermann. Sie guckt raus.

Aber nicht so, wie ihr Mann sich das vielleicht denken mag. Der denkt vielleicht an die Linde gegenüber, die immer noch blüht und blüht, als sei sie die einzige Linde in Neukuckow oder auf der ganzen Welt und müsste nun für alle anderen mitblühen. Der meint vielleicht, sie guckt sich den Himmel an, der heute wirklich so blau ist wie die blauesten Himmel des Kunstmalers und Glasermeisters Roggenthin aus der Goldenbower Straße – und der versteht sich auf blaue Himmel. Frau Prüwermann guckt bloß eben auf den Minimax, auf das Maximum-Minimum-Thermometer, das außen gleich hinter den doppelten Scheiben am Fensterrahmen festgemacht ist. „Ja, ja“, sagt sie, „morgens um neun schon zweiundzwanzig Grad, wo soll das bloß noch hin? Und – und die nächtliche Tiefsttemperatur betrug siebzehn Grad Celsius!“ Herr Prüwermann sagt: „Ach wat, Celsius und Romulus, ’n scheunen Tag wird das heut trotzdem!“ Und er nickt eigensinnig vor sich hin. „Nu hör mal tau“, sagt seine Frau, „jetzt will ich dir mal was sagen, Ludwig Prüwermann, du bist ’n richtigen ollen Schwärmer, weiter gar nix!“

Aber Herr Prüwermann nickt noch ein bisschen weiter in der eigensinnigen Weise. Wenn sie ihm wirklich weiter nichts sagen will, das mit dem Schwärmer, das hat er ja nun weißgott schon gewusst. Das hat sie ihm schon oft gesagt, tausendmal vielleicht, und das erste Mal vor zweiundfünfzig Jahren, als der Ludwig Prüwermann die Margarethe Saschenbräcker gefragt hat, ob sie ihn nicht ein bisschen heiraten möcht. Vielleicht stimmt es sogar, aber das macht weiter nichts, dafür hat er ja nun sie, eine Frau, die mit einundsiebzig Jahren noch losgeht und bei Johann Friedrich Möllendorp, Optik und Uhren, so ein verzwicktes Thermometer kauft, so ein Minimax.

Johann Friedrich Möllendorp, Optik und Uhren, steht schon in seinem Laden, den er den Kundenraum nennt, und zählt die Sonnenbrillen. Es sind noch einundzwanzig. Die Stadt Neukuckow hat siebentausendvierhundertneunundsechzig Einwohner. Man muss sogleich, man muss sogleich Sonnenbrillen nachbestellen, denkt Johann Friedrich Möllendorp. So denkt er immer, so ein bisschen ruckweise. Eigentlich kann er Sonnenbrillen überhaupt nicht leiden. Immer wenn er eine Sonnenbrille verkauft, kommt er sich vor wie ein Kammersänger, der in der Operette mitsingen muss. Sonnenbrillen, meint er, sind etwas Unsolides. Und schon gar nicht kann er diese neumodischen Dinger leiden, von denen einer Augen kriegt wie der Hund im Märchen: so groß wie Untertassen. Er hält aber noch eine davon in der Hand. Es ist die einundzwanzigste. Und die legt er nun ganz vorsichtig wieder in die mit rotem Samt ausgeschlagene Schublade zurück. Ja, Johann Friedrich Möllendorp hat einen sehr eigenen Geschmack, gottlob. Jedoch – er ist Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann muss sich nach dem Geschmack der anderen Leute richten. Sollten sie sich eines Tages dreieckige Brillen ausdenken, so werden auch die bei ihm zu haben sein. Keiner soll sagen, in Neukuckow ist nichts los, in Neukuckow gibt es nicht das volle Sortiment, Neukuckow liegt hinter dem Mond.

Neukuckow ist Kreisstadt. Und wenn sich die Kreisstädter partout ihre Gesichter verunzieren wollen, dann sollen sie nicht umsonst Johann Friedrich Möllendorps Messingklinke drücken. Außerdem muss man an die Touristen denken. Die haben es ja nun auch gemerkt, was er schon immer gesagt hat, dass nämlich der Neukuckower See der schönste weit und breit ist, auch sauberer als der Dallendorfer und längst nicht so überlaufen wie der Grievitzer See, längst nicht so überlaufen, sage ich Ihnen.

Draußen auf der anderen Straßenseite geht jemand vorbei. Er geht so langsam, wie eigentlich nur die Urlauber gehen, weil sie wissen, dass der Tag noch lang ist und die Stadt klein. Also kleiner als Berlin, Schwerin und Rostock jedenfalls, immerhin jedoch größer als Soltow, Perkuhn und Gützow. Ja, nein, das ist aber kein Urlauber, das ist vielmehr, vielmehr ist das ja Kliefoths Ältester, Kliefoths Erich. Johann Friedrich Möllendorp hat richtig gesehen. Das wäre auch noch schöner, wenn der nicht richtig sehen wollte durch die Möllendorpsche Zweistärkenbrille. Aber falsch gedacht hat er doch. Davor schützen keine Brillen. Er hat nicht daran gedacht, dass einer auch Urlauber sein kann in der eigenen Stadt.

Kliefoths Ältester, Kliefoths Erich, ist ein Seefahrer. Er fährt auf der „Ehrenfriedersdorf“ durch die Ostsee, die Nordsee, die Indische See und verschiedene andere Seen. Genaugenommen hat er es erst einmal getan, denn er ist noch nicht lange dabei. Aber schon wird er wohl der weitestgereiste Mensch aus Neukuckow sein. In der Nacht ist er von seiner ersten Fahrt zum ersten Urlaub nach Hause gekommen. Sein Vater, Schulhausmeister Kliefoth, hat ihn mit der alten Beiwagen-EMW gleich vom Hafen abgeholt. Im Hafen gibt es gefährliche Kneipen und schlechte Frauen, hat Frau Kliefoth gesagt, und sie ist erst richtig froh, wenn sie den Bengel wieder in der Dachkammer hat.

Das ist nun schon gewesen. Erich hat nun schon gefrühstückt, hat sich mit der leinenen, hellbräunlichen Ausgehuniform geschmückt, die Krawatte festgezurrt und ist auf die Straße getreten. Achtung, Neukuckow, ahoi, Erich der Seefahrer kommt. Wie er so durch die Goldenbower Straße kommt, schwitzt er schon ein bisschen und ist schon ein bisschen enttäuscht. Dass er schwitzt, mit Krawatte und im Jackett, ist nicht sehr verwunderlich, da brauchte er bloß Frau Prüwermann, die Wetterexpertin, zu fragen; dass er enttäuscht ist, macht schon mehr wundern – was hat er denn gedacht? Sollten sie während seiner Abwesenheit in Neukuckow Diamanten geschürft haben? Das muss man wissen: so ein Platz ist Neukuckow nicht.

In Neukuckow geht alles seinen Gang, aber ruhig, sachte zu. Neukuckow ist nicht gerade Paris oder Nowosibirsk oder Schwarze Pumpe, aber ganz ohne ist es auch nicht. Neukuckow hat fünf Schulen, eine Tuchfabrik, ein Gaswerk, eine Mostrichfabrik, ein Futtermittelwerk, eine LPG, ein backsteinernes Rathaus, eine ebensolche Kirche, vier Bäckerläden, eine Apotheke, eine Eiskonditorei, Postamt, Bahnhof, Sparkasse und noch viele andere ordentliche Einrichtungen mehr, hat alles, was eine Stadt von siebentausendvierhundertneunundsechzig Einwohnern braucht – und obendrein einen Seefahrer.

Der kommt nun so durch die Goldenbower Straße, geht an Möllendorps Haus vorbei, eine Sonnenbrille hat er schon, eine aus Djibouti, eine andere braucht er nicht, das wäre was, ein Fahrensmann mit Augengläsern. An der Ecke Rosenstraße biegt er rechts ein, wird also zum Markt gehen. Ja, er wird zum Markt gehen, wird sich die Schaufenster angucken, sich auch ein bisschen drin spiegeln, wird sich von Doris Schröder in der Drogerie Schröder einen Kamm verkaufen lassen, obwohl er schon drei besitzt, darunter einen aus Haiderabad, aber das ist ja nun etwas anderes, dann wird er an die Däbel gehen zur Schleusenbrücke und sich ein bisschen die Flussschiffer, diese Süßwasseropas, besichtigen, und danach wird es Zeit, zum Bahnhof zu gucken, um zehn Uhr elf kommt der Rostocker Zug, mal sehen, wer da aussteigt. Vorher, an der Ecke Rosenstraße, widerfährt Kliefoths Erich, Kliefoths Ältestem, noch beträchtliche Genugtuung, denn zwei Fünfjährige starren ihm erst hinterher, überholen ihn dann, um ihn unverblümt von vorne zu besichtigen, und überlegen nun wohl, ob dies ein Konteradmiral oder nur ein Flugkapitän gewesen sein mag. Da greift Erich einmal lässig zur Brusttasche, angelt nach den japanischen Zigaretten, den männermordenden, findet sie aber nicht, denn die hat schon seine Mutter beschlagnahmt. Donner und Doria, das muss nun aber auch alles anders werden. Schräg gegenüber liegt „Rabes Diele“, da gibt es vielleicht Cabinet. Wenn einer in Neukuckow Cabinet hat, dann Johnny Rabe. Der bringt sie aus Berlin mit im Polski Fiat. Erich ist halb über’n Damm, da liest er es schon: Heute Ruhetag. Donner und Doria, Schietkram, verdammichter. „Rabes Diele“ hat heute Ruhetag.

Johnny Rabe dagegen steht voll unter Dampf. Das heißt, gerade hockt er, aber gleich wird er wieder stehen, das schafft er schon noch, wenn es ihm auch sauer wird. Johnny Rabe ist gerade bei der neunundzwanzigsten Kniebeuge mit einem Fünfzigkilo-Sandsack im Genick. Du wirst alt, Rabe, denkt er, neunundzwanzig – da war früher Halbzeit, jetzt möchtest du am liebsten abwerfen und bist froh, wenn es am Ende vierzig werden. Für einen Mann in seinem Alter sind vierzig solche Beugen allemal Spitzenleistung, selbstverständlich, das macht ihm noch lange keiner nach in Neukuckow und Umgebung, bitte schön. Aber so bequem rechnet Johnny Rabe nicht. Wie alt er ist, will Johnny überhaupt nicht wissen. Und Neukuckow – Neukuckow ist für den kein Maßstab. Der rechnet im Landesmaßstab, Europamaßstab, Weltmaßstab. Dabei wird der Name Rabe immer kleiner. Das träumt er manchmal; wenn er seinen Namen gar nicht mehr erkennen kann, dann wacht er auf und greift sich wie wild die Hanteln, und wenn es nicht mehr geht, dann guckt er sich sein Gesicht im Spiegel an. Er sieht dann ein großes, schweißnasses Gesicht mit einer geraden breitrückigen Nase, kantigen, muskulösen Wangen und einem schweren, eingekerbten Kinn. Wenn er die Augen zumacht, sieht er das Gesicht immer noch, und obendrein hört er eine metallische Lautsprecherstimme: „Sieger und Europameister im Hammerwerfen Johnny Rabe, Mecklenburg, mit einer Leistung von …“. Dann geht er unter die kalte Dusche, und dann kann er meistens schlafen.

Ja, wenn er es nur mit Neukuckow halten wollte, dann sollte er wohl von Traumgesichten verschont bleiben. Er ist längst über vierzig, wohlan, aber immer noch hält Johnny Rabe die Kreisrekorde im Speerwerfen, Diskuswerfen, Hammerwerfen und Kugelstoßen. Speer, Diskus und Kugel, gut, gut, das war nur Spielkram gewesen. Aber ach, der Hammer, an den hat er sein Herz gehängt, an dem hatte er sich festhalten wollen mit seinen großen, starken, gebräunten Händen, der hatte ihn hinauskatapultieren sollen aus mecklenburgischer Tiefebene in die Welt, hinauf auf olympische Podeste, hinein in die Schlagzeilen und ins Gedächtnis der Menschen. König Johnny wollte er werden, und der Hammer sollte sein Zepter sein. Johnny Rabe vollendet die vierzigste Kniebeuge und wirft den Sandsack ab. Ihm ist ein bisschen schwarz vor Augen, aber das wird sich gleich geben, das legt sich gleich. Er lehnt sich an die Wand, pumpt Luft durch den mächtigen Brustkorb und presst für zwei Sekunden das Gesicht ins chinesische Handtuch.

Es begab sich aber vor soundso viel Jahren zu Neukuckow im Lande Mecklenburg, dass dem Gastwirt Karl-Ludwig Rabe und seiner Frau Lina ein Sohn geboren wurde, Johannes getauft, aber bald Johnny gerufen, wegen Fröhlichkeit, blauer Augen, blonder Locken und Küstennähe, der bestimmt schien, ein neuer Herkules zu werden. Als er acht Jahre zählte, bezwang er den vielgefürchteten Ganter des Ackerbürgers Griese, schleuderte ihn am Halse um sich herum und ließ ihn jämmerlich in die Johannisbeerbüsche fahren; mit zehn Jahren rang er den mit handlichen Hörnern versehenen Heidschnucken-Widder Oskar seines Onkels Wilhelm in die Knie; mit dreizehn führte er die Jungen der Rosenstraße in siegreiche Schlachten gegen die aus der Goldenbower; als er achtzehn Jahre alt war, betastete ihn ein begeisterter Stabsarzt, stieß verschiedene anerkennende Pfiffe aus und erklärte, endlich steuere nun auch dieses Nest Neukuckow eine Wunderwaffe zu des Führers Endsieg bei. Da maß er einen Meter und einundneunzig Zentimeter und wog einhundertzweiundachtzig Pfund.

Weil es aber in jenem Krieg noch viel stärkere Dinge gab als einen starken Jungen, weil dies alles nicht mehr mit Schild und Speer gemacht wurde, fingen sie ihn doch bald ein, und als sie ihn wieder laufenließen, da maß er schon einen Meter und fünfundneunzig Zentimeter, wog aber zeitweilig nur noch einhundertachtundsechzig Pfund. Das war im kalten Jahr siebenundvierzig.

Johnny hatte immer noch keine Goldmedaille. Aber das störte ihn damals noch nicht. Er wusste nichts von Goldmedaillen, kannte nur das Goldene Parteiabzeichen der Nazis, das Eiserne Kreuz, die Nahkampfspange, wusste nichts von sportlichen Gerätschaften, kannte nur Billardkugeln und Hämmer zum Nägeleinschlagen, und seine Träume reichten nur immer von einem Mittagessen zum andern, von Blut- und Grützwurst bis Pellkartoffeln mit Quark.

Johnny Rabe kommt unter der Dusche vor. Er frottiert sich, bis er ganz rot aussieht. Er macht einen schmalen Spind auf, in dem ein einziges Kleidungsstück hängt, ein blauer Trainingsanzug. Den zieht er an. Der Anzug passt ihm nicht recht. Er spannt über der Brust, in den Schultern, an den Ärmeln. Das Blau ist schon ein bisschen verschossen, die Hosen sind unmodisch weit, sie sehen sehr komisch aus, so etwas kriegt man sonst nur noch auf alten Fotografien zu sehen. Vorn links ist ein Wappen aufgenäht, ein etwas schieläugiger Büffelkopf mit bleckender roter Zunge. Über den Rücken erstreckt sich, in weißen Buchstaben, von Schulterblatt zu Schulterblatt das Wort MECKLENBURG. Das M und das G sind ein bisschen verzerrt.

Das ist also ein sehr alter Trainingsanzug. Das sieht man gleich. Man staunt nur, dass es so einen überhaupt noch gibt. Das kommt, weil Johnny Rabe ihn jahraus, jahrein nur an einem Tag in der Woche, am Ruhetag, und immer nur im Haus anzieht. Erst trainiert er, dann duscht er, dann zieht er den alten Anzug an, und dann geht er hinunter in die Gaststube, die Theke zu putzen. Jeden Montag. Früher einmal hatte er seinen Ruhetag am Mittwoch gehabt. Aber das ist unendlich lange her …

Johnny Rabe, der einmal ein Herkules zu werden versprach und einmal eine Wunderwaffe sein sollte, aß also Blut- und Grützwurst und Pellkartoffeln mit Quark. Und als er wieder etwas Schmalz in den Armen und etwas Speck auf den Rippen hatte und nicht viel zu tun, da ging er zu denen von der SG Lokomotive Neukuckow. Die hatten in ihrer Gerätekammer noch einen alten Speer. Mit dem konnte keiner was anfangen. Den gaben sie Johnny Rabe. Johnny griff sich das Ding, das fast nichts wog in seiner Hand, und warf es ganz schön weit. Jedenfalls in Neukuckow hatte noch niemand einen Speer weiter fliegen sehen. Höchstens der Sohn vom Buchhändler Albrecht hätte das von sich sagen können, weil er 1936 die Olympiade in Berlin angeguckt hatte. Aber der war ja nun tot, gefallen bei Dnjepropetrowsk 1941. Johnny Rabe guckte seinem Speer hinterher und war zufrieden. Bis der ältere, dünne Mann gekommen war.

Er war mit dem Zug aus Rostock gekommen. Er hatte schwer an einem zerschrammten Koffer getragen. Nun saß er auf diesem Koffer, rauchte einige Unitas-Zigaretten und sah Johnny Rabe beim Speerwerfen zu. Fast eine Stunde sah er aus zusammengekniffenen Augen zu und rührte sich nicht von seinem Koffer. Das machte Johnny allmählich nervös. Immer wilder schwang er sein Gerät, der Arm flog ihm schier aus der Schulter, aber seine Würfe wurden immer kürzer. Endlich stand der ältere, dünne Mann von seinem Koffer auf und sagte: „Das ist nix für Sie. Sie werden nie schnell genug im Anlauf sein. Und ob Sie die Technik noch lernen? Einen brauchbaren Speerwerfer haben wir schon, einen aus Parchim. Passen Sie mal auf, ich zeig Ihnen mal was.“

Der dünne Mann hatte seinen Koffer aufgemacht und das Hauptstück seines Gepäcks hervorgeholt. Eine fast fünfzehn Pfund schwere Eisenkugel, befestigt an einem starken Stahldraht, der ungefähr einen Meter lang war und am Ende einen Griff für zwei große Hände hatte. So, hatte der Mann gesagt, dies wäre nun mal schon der Hammer. Er hatte das seltsame Gerät mit seinen beiden mageren, gelblichen Händen am Griff gepackt, hatte versucht, sich schnell damit im Kreis zu drehen, so dass die Kugel von der Fliehkraft angehoben wurde, und hatte den sogenannten Hammer nach vorn fortfliegen lassen – wenn man im Zusammenhang mit einem Dutzend Metern überhaupt von Fliegen sprechen kann.

„Ja“, hatte er gesagt, „das war ja nun nix, der lässt sich nämlich vielleicht über fünfzig Meter schleudern. Ich weiß, wie man’s macht, kann’s aber nicht. Sie wissen nicht, wie man’s macht – könnten es aber. Das ist nicht das gleiche. Das ist viel besser. Das lässt sich noch ändern.“

Der dünne Mann hatte Johnny Rabe ermahnt, stets auf Sicherheit zu achten, denn ein Abschirmgitter könne er ihm nicht auch noch besorgen, und hatte ihn mit dem Hammer und einem handgeschriebenen Oktavheft, in dem nachzulesen war, wie man’s macht, in Neukuckow zurückgelassen. Da hatte er nun schon mal sein Zepter, war jedoch ein König noch lange nicht. Aber dieses, ganz richtig, dieses ließ sich ja noch ändern. Fuhr aber nun fortan Johnny, der Beinahe-Herkules, der Noch-Nicht-König, an einem jeglichen Tag auf krachendem Fahrrad zur heimlichen Waldwiese, weil die Fußballer ihm bald verboten, ihrem Felde Scharten zu schlagen, und schleuderte immer von neuem sein Eisen um sich und in den Himmel, dass alles sich davonmachte, was kreucht und fleucht, und die Reisigweiber manch krauses Stückchen zu erzählen wussten von dem verrückten, wildgewordenen Kraftmenschen aus Neukuckow. Darüber vergingen zwei Monde, und als der dritte anbrach, da war Johnny Rabe aus der Rosenstraße schon ein Kreiskönig geworden. Das ist nicht viel mehr als ein Zaunkönig, aber es ist ein König, immerhin.

Zuerst hatten sie ihn gar nicht starten lassen wollen, ohne Gitter und als einziger Teilnehmer. Aber das hatte Johnny nicht einsehen wollen, dass die ganze Plackerei umsonst gewesen sein sollte, die Blasen an seinen Händen und die Kletterpartien in den Eichen, in denen der Hammer sich mehr als einmal verfangen hatte. Er hatte sich auf den Mann aus Rostock berufen, der ihm aufgetragen hatte, das Hammerwerfen für Mecklenburg zu erlernen, und zwar schleunigst, und hatte sich am Ende durchgesetzt. Er hatte seinen Hammer mit allen Kniffen und Pfiffen und mit der geheimen Putzmischung geputzt, mit denen er sonst die Bierhähne und den Tresen in Vaters Kneipe putzte, war ins Feld der sportlichen Ehren gerückt, auf dem er nichts als sich selbst und vielleicht noch den leisen Spott der anderen zu besiegen hatte, und war Kreismeister geworden mit der amtlich vermessenen und protokollierten Weite von 28,92 Metern.

Johnny Rabe hat nun genug herumgeputzt an Rabes Diele in dem ulkigen Trainingsanzug. Spaßeshalber stemmt er noch den schweren Stammtisch ein bisschen in die Höhe. Dann wird er nach oben gehen und sich fein machen. Die maßgeschneiderte Hose wird er anziehen, die englischen Schuhe, den Shetland-Pullover und die weiche, braune Lederjacke. Er wird zur Garage gehen, den Polski Fiat herausholen und zum Mittagessen nach Rostock fahren. Oder nach Warnemünde. Johnny Rabe ist ein wohlhabender Mann. Seine Gastwirtschaft ist die beste in Neukuckow. Und er hat sein Geld für sich allein, keine Frau, kein Kind. In Rostock lacht er sich hin und wieder eine Freundin an. Aber keine darf ihn in Neukuckow besuchen, höchstens aufs Boot dürfen sie kommen, und keiner sagt er, dass er Gastwirt ist. Er erzählt ihnen, er sei ein Trainer.

Johnny Rabe war ein Kreiskönig geworden und ein Gastwirt bald darauf. Seine Eltern waren rasch hintereinander gestorben und hatten ihm die Kneipe „Neukuckower Hof“ hinterlassen. Er hatte eine Trauerzeit eingehalten, und dann hatte er den Malermeister Brumm beauftragt, ein neues Schild zu malen. „Rabes Diele“ stand darauf. Er hatte in einem Buch gelesen, denn manchmal las er auch Bücher, dass es in Berlin eine berühmte Gaststätte mit ähnlichem Namen gab. Aber die kannten nur wenige in seiner Stadt, der Buchhändler Albrecht, der Apotheker und der Pfarrer vielleicht. Die machten dann auch ihren Stammtisch bei ihm auf. Die andern Neukuckower sagten erst einmal: „Der Rabe, der spinnt ja nun.“

Aber der war kein Spinner, der hatte sich die Sache überlegt. Der wollte ein Hammerwerfer werden vor dem Herrn und wusste, dass auch Hammerwerfer etwas essen müssen – und nicht zu knapp. Und weil er auch noch wusste, dass er außer dem kurzen Schießen nichts gelernt hatte als Bierzapfen, hatte er beschlossen, sein Brot als Gastwirt zu verdienen. Er brauchte also Gäste. Solche, die ein bisschen sitzen blieben und ein bisschen Geld daließen. Deshalb wollte er alles neu und besonders machen: mit dem Namen hatte er angefangen. Nachdem er das alte Schild abgemacht hatte, hatte er nicht gleich das neue angemacht. Er hatte die Tür verriegelt, und die Ärmel hatte er hochgekrempelt. Er hatte geputzt und gemalert, hatte die besseren Gläser vom Dachboden geholt und alle Tischdecken aus den Schränken seiner Mutter genommen. Er war über die Dörfer gefahren und hatte den neuen Benutzern oder Verwaltern der Gutsschlösser hier und da einen schönen alten Stuhl oder einen merkwürdigen Krug abgelistet. Ein Dorfbürgermeister hatte ihm einen Stapel von dreiundzwanzig gerahmten und verglasten bunten Zeichnungen geschenkt, auf denen jeweils verschiedene Herren mit Zylinderhüten auf verschiedenen Pferden mit gestutzten Schwänzen durch verschiedene Felder und Auen sprengten.

„Hier, min Jung“, hatte der Bürgermeister gesagt, „wat salln wi mit all disse ollen Barone.“ Johnny Rabe hatte mit den Gläsern und den Decken, den Stühlen und den Krügen und den verschiedenen Baronen seine Gaststube eingerichtet. „Rabes Diele“. Und als er fertig war damit, hatte er das neue Schild angemacht, die Tür aber immer noch verriegelt gelassen, eine ganze Woche lang.

„Nu spinnt er aber wirklich und wahrhaftig“, sagten die Neukuckower.

Es ging jedoch keiner vorbei, der nicht versucht hätte, durch die Fensterläden zu linsen. Aber nur ein bisschen, denn die Neukuckower halten sich nicht für neugierige Leute, und danach mussten sie sich richten. Nachdem Johnny das neue Schild angemacht hatte, war er zu dem alten Bregenfeldt von der Druckerei Bregenfeldt & Tews gegangen (Tews war schon dreißig Jahre tot) und hatte mit dem ein langes und breites Gespräch bei einer Flasche Kümmel gehabt. Am Ende hatte der alte Bregenfeldt dem Johnny immer noch einmal auf die Schulter geklopft. Auch hatte er aus einem verborgenen Schubfach an die hundert Karten aus festem gelblichem Karton gezogen und feierlich versprochen, sie so schnell wie möglich und mit seinen allerfeinsten Lettern mit dem folgenden Text zu bedrucken:

EINLADUNG

Sehr geehrter …

Es wird mir eine große Ehre sein, Sie und Ihre werte Gattin anlässlich der Eröffnung meines vollständig renovierten Restaurants „Rabes Diele“, Rosenstraße 14, daselbst am 24. 6. ab 18 Uhr begrüßen zu können.

Der Wirt

Johannes Rabe

Johnny hatte schreiben wollen: „dort“. Aber der alte Bregenfeldt hatte auf „daselbst“ bestanden. Dort oder daselbst – die Karten machten ein Aufsehen in der Stadt, auch wenn die Neukuckower in ihrer kaltblütigen Art sich das nicht so anmerken ließen. Diejenigen, die eine Einladung bekommen hatten, sagten: „Nu kuck mal eins einer an.“ Die anderen sagten: „Nu is es soweit, nu schnappt er über.“ Damit war noch nichts entschieden.

Daraus konnte noch Anerkennung werden oder Schadenfreude. Für Johnny gab es allerdings keinen Zweifel. Der war ganz zuversichtlich, der wusste, dass er getan hatte, was er konnte, und dass das nicht wenig war.

Er fuhr wieder in den Wald und übte stundenlang mit seinem Hammer. Mit Hilfe einer langen Wäscheleine, die er meterweise geknotet hatte, stellte er fest, dass er immer häufiger über dreißig Meter kam. Einmal blieb er noch zwei Finger breit unter fünfunddreißig Meter. Er wusste, alles würde gut werden. Und man konnte ihm das ansehen. Bis zu einem Tag eine Woche vor der Eröffnung von „Rabes Diele“. Da brachte ihm der Briefträger ein leichtes weiches Päckchen und einen Brief von dem dünnen Mann. In dem Päckchen war ein wunderschöner blauer Trainingsanzug mit einem Wappen auf der Brust und weißen Buchstaben auf dem Rücken. Das Wappen zeigte einen etwas scheeläugigen Büffelkopf mit bleckender roter Zunge; die Buchstaben ergaben das Wort MECKLENBURG. Bevor er den Brief öffnete, zog Johnny mit etwas zitternden Händen den Anzug an. Er passte wie angegossen. Der Brief war kurz. Er lautete:

Lieber Sportfreund Rabe!

Mit gleicher Post geht Ihnen der Trainingsanzug der Mannschaft des Landes Mecklenburg für die Zentralen Wettkämpfe in Berlin zu. Wir treffen uns am 24. 6., 15 Uhr, vor dem Landestheater Schwerin zur Abfahrt mit dem Autobus. Der Termin ist unbedingt einzuhalten, da widrigenfalls eine Teilnahme unmöglich ist. Im Falle von Verletzung oder Krankheit bitten wir um umgehende Benachrichtigung. Sport frei!

Nein, sagte Johnny Rabe, nein, das ist nicht möglich, das gibt es doch nicht, das darf nicht sein, du hast dich verguckt, Rabe. Hatte sich aber nicht verguckt, hatte ganz richtig gesehen: 24. 6., 15 Uhr. Und als er das zum fünften Mal gesehen hatte, legte er sich bäuchlings aufs Bett und fing an zu heulen. Das hatte er lange nicht mehr gemacht, und zuerst ging es schlecht, aber dann immer besser. In der Nacht träumte er zum ersten Mal den Traum, in dem sein Name immer kleiner wurde, bis er nicht mehr zu erkennen war.

Die nächsten Tage bis zum 24. 6. vergingen schnell. Johnny Rabe hatte ein Mittel gefunden, sie schnell vergehen zu machen. Jeden Morgen nach dem Aufstehen stellte er sich vor den Spiegel und sagte sich ins Gesicht: Ich fahre hinterher. Ich fahre bestimmt hinterher. Du wirst es schon sehen. Gleich am 25., morgens um sechs, fahre ich mit dem Fahrrad an die Berliner Chaussee. Da fährt manchmal ein Auto. Da wird mich eins mitnehmen. Das machen wir. Das kriegen wir schon. Du darfst bloß den Hammer nicht vergessen, wer weiß, ob uns einer einen Hammer borgt. Nach solchem Morgengebet schnitt er noch ein paar Grimassen, und dann glaubte er alles, was Johnny Rabe ihm da erzählt hatte. Nur am Vierundzwanzigsten, drei Uhr nachmittags, wurde es noch einmal schlimm. Johnny sah den dünnen Mann am Bus auf und ab gehen, sah ihn eine neue „Unitas“ anzünden, seine zerschrammte Taschenuhr kontrollieren, hörte ihn den anderen erklären, dieser Rabe aus Neukuckow, das sei ein Pfundskerl, auf den könne man sich verlassen, MECKLENBURG könne sich verlassen auf den, sie wüssten ja wohl selbst, wie es heutzutage mit der Pünktlichkeit der Züge stünde, etwas müssten sie schon noch warten, lohnen täte sich das auf jeden Fall. Wie lange mochten sie auf ihn warten? Eine halbe Stunde? Oder eine ganze? Als die Standuhr vier geschlagen hatte, band er sich die lederne Schürze um und ging nach unten. Rabe von „Rabes Diele“. Johannes Rabe, der Wirt. Herr Rabe kontrollierte noch einmal das Äußere des Aushilfskellners, den er für den großen Tag engagiert hatte, auf Sitz und Sauberkeit, überprüfte letztmalig die Vorräte an dünnem Bier, fuseligem Schnaps und saurem Most, das beste Bier, den besten Schnaps, den besten Most, die aufzutreiben gewesen waren, und bezog Stellung hinter der Theke. Nein, sagte Herr Rabe, der Wirt, zu Johnny, dem Hammerwerfer, nein, nein, das hat schon alles seine Richtigkeit, das konnten wir ja nun nicht anders machen, die hätten sich ja glatt krankgelacht über uns, erst großmächtige Karten verschicken und dann wieder absagen – da hätten wir uns ja wohl unmöglich gemacht in Neukuckow bis zum Jüngsten Tag. Nein, heute sei ruhig, morgen, morgen kannst du hinterherfahren.

Johnny Rabe ist niemals hinterhergefahren. Am Morgen des Fünfundzwanzigsten ist er in seinem Bett gelegen, und der Magen hat ihm gebrannt wie höllisches Feuer, und in seinem Kopf ist ein Erdbeben gewesen, und in seinem Mund herrschte Trockenheit, und die Beine haben ihm gezittert wie Espenlaub, und sollte doch dieser dünne Mann alleine zusehen, wie er seine dämliche Eisenschleuder vom Fleck bewegte, verdammich noch mal. Zwar trinkt ein guter Wirt nicht seinen eigenen Fusel, aber am Eröffnungstage, wenn einem ein jeder zuprostet auf Glück und Gelingen, dann eben doch, das muss man schon machen, so jung kommen wir nie wieder zusammen, wenn das dein Vater noch erlebt hätte, wirklich alles sehr gediegen, mein lieber Rabe, was sagten Sie wohl dazu, wenn wir künftig unseren Stammtisch bei Ihnen hätten?

Es war ein großer Erfolg geworden, und es war seitdem bergauf gegangen mit jedem Tag bis hinauf zum Fiat und zum Kajütboot mit Schwedenmotor. Wenn er aber in weißen Leinenhosen, weißem Rollkragenpullover, blauer Klubjacke, genannt Blazer, und goldgeschnürter Schiffermütze das Boot die Däbel entlangsteuerte und die jeweilige Freundin anfing, vorsichtig nach den Quellen seiner Wohlhabenheit zu forschen, dann sagte er bescheiden, er habe mal ein bisschen geerbt, und im übrigen sei er nichts als ein Trainer. Der Trainer des kommenden Meilenweltrekordlers Jürgen Rogge. „Kennst du den, Kindchen?“ Keine kannte ihn. Johnny zog dann gleichmütig an seiner albanischen Shagpfeife, nickte zufrieden mit schwerem Kinn und sagte: „Den lernt ihr noch alle kennen. Im Herbst sind die Bezirks-Cross-Meisterschaften!“

2

Jürgen Rogge guckt aus dem Fenster seiner Dachkammer auf den Hof hinterm roten Siedlungshaus. Er wartet darauf, dass seine Eltern endlich abfahren. Nun ist es gleich soweit. Der Trabi, der schwere Reisewagen vom Typ Trabant 601, ist schon aus der Garage geholt worden und füllt nun schier die halbe Fläche des Hofes aus. Blaue Wölkchen flitzen aus dem Auspuff. Gleich wird Vadding, der Vater, im guten Anzug auf den Hof kommen und liebevoll gegen die Reifen treten. Dann wird Mudding, die Mutter, kommen und sich mit so einem gewissen Zug um die Mundwinkel auf den rechten Vordersitz zwängen. Und die Tür wird sie erst beim zweiten Versuch richtig zukriegen. Sie wird sagen: „Ist die Tür auch richtig zu, Vadding?“ Er wird antworten: „Ja. Nun ja, nun ist sie richtig zu. Das soll ja wohl. Du haust mir noch eins den Wagen in Klump.“

„Jürgi!“, ruft die Mutter an der Treppe. Das J kommt mehr so französisch heraus, wie in Garage oder Loge. „Ja, ja“, sagt Jürgen und macht ihr J ein bisschen nach dabei, „ja, ja, komm ja schon.“ Er nimmt das Kofferradio in die Hand und geht hinunter. Die Mutter hat ihr gutes graues Kostüm an und den kuppelförmigen Hut auf, den er das „Observatorium“ nennt. „So, min Jung“, sagt sie, „nu verabschiede dich von deinen Eltern, ist ja auch alles besprochen soweit. Oder hast du dir das doch noch anners überlegt? Mach doch mal den ollen Dudelkasten aus.“ Jürgen sagt: „Nee, nee. Macht’s man gut, nicht.“ Er gibt ihr die Hand und dann dem Vater, der erst die Autoschlüssel von der Rechten in die Linke tun muss. Er geht ihnen hinterher auf den Hof und guckt zu, wie der Vater liebevoll gegen die Reifen tritt und wie die Mutter sich mit dem gewissen Zug um die Mundwinkel auf den rechten Vordersitz zwängt, das Observatorium verrutscht ein wenig dabei, und wie sie die Tür tatsächlich erst beim zweiten Mal richtig zukriegt. Vadding gibt etwas zu viel Gas beim Anfahren und nebelt den Hof noch einmal richtig ein. Jürgen winkt mit den Fingern einer Hand. Dann ist er allein. Hurra!

Und da verwandelt sich auch schon das Drei-Zimmer-Küche-Bad-Mansarde-Haus (alles unterkellert) in eine weitläufige Villa mit Türmen und Balkonen, mit einem Swimmingpool im Erdgeschoss und einer freischwingenden Treppe, die aus dem Salon direkt nach oben zu den drei Schlafzimmern und den Gästezimmern führt. Jörg, der Hausherr, setzt vorsichtig ein schnurrendes Siamkätzchen auf den Perser nieder, schlingt den seidenen Schlafrock fester um seine schlanke Gestalt und schreitet in die Bibliothek. Er hat noch dies und das nachzulesen.

Aber die Verwandlung hält nicht lange an. Jürgen weiß im Moment nicht weiter. Er weiß nur, dass er das Haus ab sofort acht Tage für sich allein hat. Er muss erst sehen, was er damit anfängt. Seine Eltern sind in den Urlaub gefahren, nach Polen, zu den Masurischen Seen.

Es ist nicht so, dass sie ihn nicht mithaben wollten. Es geht anders herum: Jürgen wollte nicht mit. Die Wände haben gewackelt in Rogges kleinem Haus. Die Mutter hat die Hände gerungen und so weiter. Der Vater nicht. Der hat das nicht nötig, weil die Mutter die Aufregungen und ähnliche Sachen mit den Nerven für ihn erledigt. Sie näht ihm die Knöpfe an die Eisenbahneruniform, schmiert die Schnitten, füllt frischen Kaffee in die Thermosflasche, und wenn er Ärger bei der Arbeit gehabt hat, dann sagt er es ihr ganz ruhig, und sie regt sich für ihn auf. Das ist alles so eingeteilt.

Die Mutter hat also die Hände gerungen, und immer, wenn ihr was Neues eingefallen ist, ist sie die Mansardentreppe hochgekommen und hat schnelle und laute Ansprachen an den undankbaren Sohn, diesen total verrückten Bengel, diesen verzogenen Patron gerichtet. Das ist drei Wochen lang so gegangen und war gar nicht leicht auszuhalten.

Sogar den Professor Sauerbruch hat sie als ihren Mitstreiter ausgeschickt. Das ist Jürgens ältester Bruder Rudolf, Rudolf Rogge, praktischer Arzt. Jürgen nennt ihn nur Professor Sauerbruch, weil der Name ihm so gefällt und weil ein berühmter Mediziner so geheißen hat.

Was machen wir denn nur für Geschichten, hat Professor Sauerbruch gesagt und sein väterliches Landarzt-Gesicht gemacht, wir wollen doch jetzt mal ganz schnell vernünftig sein und nicht den Eltern den wohlverdienten Urlaub verderben, nicht wahr? Aber Jürgen ist fest geblieben wie dieser Fels in der Brandung. Solche langen Autofahrten findet er langweilig, hat er gesagt, und niemand konnte ihm das ausreden. In Wirklichkeit findet er Autofahren herrlich, je länger, desto besser. Lüde ihn jemand zu einer Reise von Berlin bis Wladiwostok ein – im Hemd wollte er da einsteigen. So ist das nicht. Bloß mit seinen Eltern mag er nicht fahren. Das sagt er aber nicht. Er weiß, dass sich das ungerecht, ja böse anhören muss. Und böse ist es jedenfalls nicht gemeint. Was soll man machen? In letzter Zeit machen ihn seine Eltern etwas nervös. Alles reizt ihn. Der Anblick des „Observatoriums“ reizt ihn, und es reizt ihn, wenn sein Vater zu den „Wartburg“-Fahrern sagt, er selber führe ja nur einen „Trabant“, aber das sei doch auch ein Dach über dem Kopf, klein, aber mein, ihn reizt es, dass seine Mutter beim Mittagessen im Restaurant den Vater alle Nasen lang fragt, ob er denn auch wirklich „den Wagen“ gut abgeschlossen habe.

Die Bezeichnung „Wagen“ allein macht ihn schon ganz krank. Einmal hat er angefangen, den Handwagen mit dem Gartenschlauch abzuspritzen, als seine Mutter ihn gebeten hat, „den Wagen“ zu waschen.

Das Auto hat ihnen „unser Rudolf“ – also Professor Sauerbruch geschenkt, und es ist ein vierrädriges Wunder für sie, so wie Rudolf ein Wunder im weißen Kittel ist. Als sie, wie die anderen Leute aus der Siedlung, sich jeden Ziegelstein vom Munde absparten, war nicht an Autos und an Doktorentitel zu denken gewesen. Nur der Kaufmann Wegener hatte einen Dreiradwagen Marke „Goliath“.

Jürgen weiß das. Er ist nicht dabei gewesen, aber er hat es oft genug gehört, seine Eltern reden und wundern sich mindestens einmal in der Woche darüber. Er weiß es, aber er kann wenig damit anfangen. Für ihn ist ein „Trabant“ ein kleines Auto mit Zweitaktmotor und der Doktorentitel eine Art Abschlusszensur, die jeder, der seinen Grips halbwegs beisammen hat, mit etwas Fleiß an jeder Hochschule erwerben kann. Wunder sind das für ihn nicht. Ein Wunder ist für ihn schon eher, dass jemand mit einer so untauglichen Stimme wie Adamo so wirkungsvoll singen kann.

Oder auch, dass Susanne Albrecht seine Freundin ist.

Oder doch war. Denn das ist jetzt eine unsichere Sache. Sie haben sich gestritten wie vorher noch nie. Zuallererst hat er geglaubt, sie könnten überhaupt niemals miteinander Streit bekommen, einander harte, wütende Gesichter zeigen, beißende Worte austauschen.

Ihr Zuallererst hat sich im Winter begeben, auf dem Neukuckower See, beim Schlittschuhlaufen. Sie hat solche Hackenreißer gehabt und keinen Schlüssel dabei. Der war zu Hause auf dem Küchentisch liegengeblieben. Jürgen war vorbeigekommen, den Schlüssel am Band um den Hals, wie es zünftig war. Er hatte ihr den Schlüssel gegeben, und als er gesehen hatte, dass ihre Finger schon ganz klamm waren, hatte er ihr den Schlüssel wieder weggenommen, sich auf die Knie niedergelassen und angefangen, die Schlittschuhe festzuschrauben.

Da war ja nun auch nichts weiter bei gewesen, bis er einmal kurz von unten nach oben in ihr Gesicht geguckt hatte und gesehen, wie sie von oben nach unten in sein Gesicht guckte. Von da an war ihm ganz langsam, aber immer schnell genug für die Befestigung von zwei mal zwei Klammern, das Blut in den Kopf gestiegen. Als er sich aufrichtete, war er schon rot genug. Er fühlte so etwas wie Leichtigkeit oder leisen Schwindel. „Solche Stiefel mit Schienen sind doch besser“, sagte er und hörte die eigene Stimme aus einer gewissen Entfernung, als stünde er drei Meter neben sich selbst. Er war dann schon zwanzig Meter fort, als er sich umgedreht und mitbekommen hatte, dass sie gar nicht laufen konnte, keinen Schritt. Da war er zurückgekommen und hatte es ihr gezeigt. Den ganzen Nachmittag. Abends ging er zusammen mit ihr nach Hause. Das lag so am Wege. Sie sagte: „Bis morgen, ja?“ Und er sagte: „Bis morgen.“

Es war ein sehr strenger Winter gewesen, und der See hatte lange unterm dicken schwarzen Spiegeleis gelegen, und man kam gut voran darauf. War alles ganz schön. Aber Streit war auch nicht ausgeblieben. Sie staunten beide darüber. Dabei war es ganz erklärlich. Wenn zwei so viel voneinander halten, wie es diese beiden taten, glauben sie immer, sie müssten in allen Dingen einer Meinung sein, und sind enttäuscht, wenn es nicht so ist. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: entweder der eine Teil unterwirft sich dem anderen, oder es muss ein Streit sein. Sie stritten sich. Das war auch besser so, aber angenehm war es nicht.

Jürgen schleicht ganz leise die Mansardentreppe hinauf. Vor der Tür zieht er geräuschlos die Dienstpistole aus dem Schulterhalfter. Er drückt millimeterweise die Türklinke nach unten, springt urplötzlich mit mächtigem Satz, die Waffe im Anschlag, ins Innere der Kammer und späht blitzartig von Wand zu Wand. „Ausgeflogen, der Vogel“, spricht er durch die Zähne, „durchsuchen, die Bude!“, befiehlt er seinem Assistenten, der ihm gefolgt ist.

Der sieht sich mit geübtem Blick im Raum um: links ein weißes Eisenbett, blau kariert bezogen, an der Wand zwei gekreuzte Federballschläger, ein Plakat, zur Bekämpfung der Goldafterraupe aufrufend, ein Paar Spikes und eine exakt gezeichnete grafische Darstellung des pythagoreischen Lehrsatzes, neben dem Bett ein Nachttisch mit großem verbeultem Messingwecker darauf. Unter dem langen, schmalen, dreiflügeligen Fenster eine ebenso lange konsolenartig befestigte Schreibplatte mit Bürolampe, Leuchtglobus, vermischtem Heft- und Bücherstapel, zwei Teichmuscheln, einem Matchbox-Oldtimer, einem tönernen Bierkrug voller Bleistifte und teilweise unbrauchbaren Füllfederhaltern, allerhand anderem Krimskrams.

Rechts ein Leiterregal mit zwei Brettern, Lexikon, Fremdwörterbuch, Atlanten, Olympia-Bände, Krimis, utopische Erzählungen, Schulbücher aus vergangenen Schuljahren, an einer Leiter hängend ein großer hässlicher Plast-Affe. Dann ein niedriger transportabler Kachelofen, die Tür, ein bräunlicher Schrank mit blinder Spiegeltür und dann wieder das Bett.

„Na los“, sagt Jürgen. Der Assistent greift mit geübter Hand in den vermischten Stapel auf der Schreibplatte. „Aha“, sagt er, „nicht sehr fantasievoll das Versteck“ und schwenkt zwischen zwei Fingern eine hellgelbe Briefkarte. „Langsam, langsam“, sagt Jürgen, „vielleicht sollten wir das finden. Zeig her den Wisch!“

Ist aber kein Wisch, ist ein feines Papier, fein genarbt, mit einer feinen kleinen rundlichen Handschrift bedeckt, ist die Ursache vom Großen Streit. „Wir passen wohl nicht zusammen.“ Ja, das ist der Satz. Ein schwarzer, abgrundtiefer Satz.

Wer es nicht fertigbringt, sich an dem „wohl“ festzuhalten, der ist verloren. Jürgen hält sich noch. Wohl, sagt er, wohl ist ein Fragezeichen. Aber er hat sich Zeit gelassen mit der Antwort. Vielleicht kommt sie von selbst drauf, reicht ihm die Hand, zieht ihn wieder nach oben auf festen Grund. War jedoch nicht der Fall. Haben eben beide ihren Stolz. Jürgen allerdings ist fast fertig mit seinem.

„Adresse feststellen“, sagt er zum Assistenten. „Schon geschehen“, sagt der, „Vogelsang 34.“

„Also morgen früh den Wagen“, sagt Jürgen.

Selbstredend könnte er gleich hingehen, heute noch. Dass er es nicht tut, hat kaum etwas mit Stolz zu tun; viel mehr mit Furcht, mit Heulen und Zähneklappern. Aber so ein ehrwürdiger, weiser Mensch, der das zugibt, ist Jürgen doch noch nicht ganz. Ihm ist plötzlich so, als müsste er endlich, sofort, auf der Stelle und ganz gründlich seine Schreibplatte aufräumen. Ach, wie viele Schränke und Schreibtische, Küchen und Kammern sind schon aufgeräumt worden, bloß weil einer Angst davor gehabt hat, etwas anderes anzufangen. Deshalb, das muss man schon sagen, ist Ordnung nicht allemal ein gutes Zeichen.

Jürgen schafft erst einmal Ordnung unter den verschiedenen kleineren Gegenständen auf der Schreibtischplatte. Er hat dafür einen einfachen und bequemen Trick, mit dem er selbst seine Mutter jedes Mal überlistet. Er plagt sich nicht lange mit dem Wegräumen und Einordnen, er schiebt alles schnell Kante an Kante, Spitze an Spitze zurecht, stellt Regelmäßigkeiten, Symmetrien her, die mit einem Handgriff wieder zerstört sind, aber recht anständig aussehen. Und wenn er mit einer sperrigen Sache gar nicht mehr weiß wohin, wirft er sie in den Schrankboden und schließt die wohltätig glatte Spiegeltür davor. Manchmal steckt er auch etwas unter die Bettdecke; aber seltener.

Auf diese Weise ist er mit der Platte schnell, heute fast zu schnell, fertig und hat nur noch den Heft- und Bücherstapel vor sich. Der geht, wenn man nur will, natürlich noch schneller: die größten Formate nach unten, alles andere Rücken an Rücken darauf, lose Zettel zwischen die Buchseiten. Aber wenn man will, kann man sich an solch einem Stapel auch lange festhalten, festgucken, festlesen.

Jürgen weiß nicht genau, ob er will. Aber das ist gleich entschieden, denn nun kommt das Biologiebuch, und aus dem Biologiebuch guckt ein angefangener Brief aus eigener Feder, den kann er schon singen, jedoch das macht gar nichts, den liest er gleich noch einmal, zum letzten Mal jetzt allerdings, der ist ihm schon von Tag zu Tag blöder vorgekommen, und heute kommt er ihm am allerblödesten vor. Ihm wird warm bei dem Gedanken, jemand anders könnte den Brief lesen. Er zerreißt ihn in sehr kleine Schnipsel, lässt sie in den Papierkorb rieseln und betätigt gleichzeitig die Löschvorrichtung in seinem Gehirn. Diese Vorrichtung ist noch keine völlig ausgereifte Konstruktion. Sie funktioniert nicht immer. Man muss es probieren.

Unter dem Biologiebuch liegt ein Zettel mit dem Alphabet einer neuen Geheimschrift, bestehend aus Strich-, Punkt- und Kreiselementen. Es ist die fünfte Geheimschrift, die Jürgen entworfen hat. Sie heißt Aldeberan, übertrifft ihre Vorläuferinnen klar an Systematik und hat doch den gleichen Haken wie jene: Ihr Erfinder und einziger Kenner hat keine Geheimnisse. Was hat er da zur Probe geschrieben? „Sigi Voß hat einen Vogel.“ Ach ja, das ist wirklich kein Geheimnis. „Ich liebe Susanne Albrecht.“ Nein, das auch nicht. Das hat sich ja nun wirklich rumgesprochen, dass sie miteinander gehen. Trotzdem war es unvorsichtig, das gleich neben das Alphabet, neben den Schlüssel zum Code, hinzuschreiben. Das muss man gleich mal ausradieren. Das hört sich so werweißwie an.

Nein, er hat keine Geheimnisse für eine Geheimschrift. Alles ist klar und offen. Es gibt nichts, gegen das man sich verschwören müsste in Neukuckow. Feinde und Unterdrücker nur im Fernsehen, manche, steht in der „Jungen Welt“, gehen in die Zulieferindustrie. Aber so etwas gibt es in Neukuckow auch nicht. Che Guevara ist nach Bolivien gegangen, zu den Partisanen im Urwald. Einfach weg von seinem Schreibtisch. Das war auch nicht richtig, heißt es. Der hätte in Kuba noch genug zu tun gehabt als Minister. Das wird schon stimmen, aber ein bisschen kann man es auch verstehen. Nein, nein, in Neukuckow gibt es nur lauter Leute, die immer was von einem wollen. Zum Beispiel Rabe, dieser alte Schwerathlet, der will, dass man sich die Lunge aus dem Halse rennt und in fünf Jahren die Meile unter 3:50 läuft. „Das schaffst du, Jürgen, du hast das drauf! Stell dir doch nur mal vor, wenn die Zeitungen schreiben: Jürgen Rogge, der neue Traummeiler, erneut erfolgreich. Der leichtfüßige Blondschopf aus Neukuckow deklassiert alle Gegner! Das wär’n Ding, was?“ Wer weiß, was der sich vorstellt. Wahrscheinlich so ein rührendes Foto mit der Unterschrift: „Jürgen Rogge, der tapfere Neukuckower, in den Armen seines verdienstvollen Trainers Johnny Rabe.“ Ja, ja.

Und natürlich die Eltern. Die wünschen sich einen Professor für die Familie. Den brauchen sie noch. Einen Trabant haben sie, eine Künstlerin haben sie auch, Schwester Evi, die in Ahrenskoog bunte Kacheln brennt, Professor Sauerbruch haben sie – nun wollen sie noch einen richtigen Professor.

Es könnte auch ein General sein, aber der Jürgi, meint Mudding, schlägt mehr ins Professorenmäßige. Das hängt mit Jürgens Zeugnis zusammen. Der Mutter ist nicht klar, dass heutzutage auch Generale studierte Leute sind. Generale sitzen nach ihrer Meinung auf Pferden und zeigen den Soldaten, wo der Gegner zu finden ist. „Der Jürgen“, sagt sie, „der muss Professor werden. Er hatte ja schon als Säugling diesen mächtigen Schädel, das hör ich noch wie heute, wie Sanitätsrat Benzien, der praktizierte ja damals noch, immer gesagt hat, ,wenn das alles Grütze ist, Frau Rogge‘. Na, das war es denn ja auch, nicht?“

O ja, Grütze hat er genug im Kopf. Ernsthaft, er ist der beste Schüler der ganzen Schule, der ganzen Stadt. In seinem Zeugnis stehen – bis auf Kunsterziehung und Ordnung – buchstäblich lauter Einsen. In Kunsterziehung und Ordnung hat er Zweien. Die Zwei in Ordnung nimmt seine Mutter nicht weiter schwer. Professoren sind nun mal zerstreut, das ist ja bekannt. Dagegen im Zeichnen waren ja die Evi und der Rudolf immer besser. Sonst allerdings lange nicht so gut. Und sind doch auch was geworden. „Nee, nee, unser Jürgi, unser Nachkömmling, der wird Professor.“

Jürgen selbst hat schon Freude an seinem Kopf, so ist das nicht. Aber manchmal denkt er, dass es doch merkwürdig eingeteilt ist auf der Welt, wo man die Durchschnittlichen in Frieden lässt und von den sehr Guten immerzu was will. Hin und wieder hat er tatsächlich überlegt, ob es nicht lustig wäre, sich ein bisschen dumm zu stellen, erst eine Vier zu schreiben und dann eine Drei und sich loben zu lassen für sichtbare Steigerung durch nimmermüden Fleiß. Aber das bringt er nicht übers Herz, mit verbundenen Augen durch den schönen, klar umrissenen Lösungsweg einer Mathematikaufgabe zu tappen und schließlich am verkehrten Ende herauszukommen, als Brummochse zum Beispiel. Das möchte dann doch kein Spaß sein, mit einem Bremsklotz am Bein herumzuhumpeln wie dieser Schnellläufer aus dem Märchen „Sieben kommen durch die ganze Welt“. Das tut einem doch weh. Es ist auch sowieso zu spät zum Verstellen. Nicht nur die Mutter ist davon überzeugt, dass sie den zukünftigen Professor Dr. Rogge in der Dachkammer hat, sondern auch die halbe Stadt.

Neukuckow ist mit gestandenen und beschlagenen Leuten, die ihre Sache machen, wohlversehen, jedoch nie so reichlich mit Genies gesegnet gewesen, als dass es sich dieses eine nicht merkte. Wenn die Neukuckower „Schenie“ sagen, dann klingt das ein bisschen spöttisch und soll auch so klingen, soll heißen: uns Neukuckower kann nix erschüttern, wir sind selber nicht ganz dämlich, soll aber ebenso heißen: ja, ja, Genies haben wir jetzt hier außerdem auch noch. Die wollen also auch etwas von Jürgen, aber mehr so allgemein. Das ist nicht so schlimm, schlimmer sind die, die ziemlich genau wissen, was sie wollen: Johnny Rabe, der mit Jürgens Beinen Weltrekord laufen will, die Mutter, die möchte, dass die Wunder immer größer werden; Susanne, die ihm Fragezeichen mit der Post ins Haus schickt.

Und Blumenhagen. Blumenhagen ist vielleicht der Schlimmste. Dr. Blumenhagen, ja, das ist der Schlimmste.

*** Ende der Demo-Version, siehe auch http://www.edition-digital.de/Kant/Nowosibirsk/ ***

Uwe Kant

Geboren am 18. Mai 1936 in Hamburg-Lurup als viertes Kind eines Gärtners. Wegen der drohenden Bombenangriffe zog die Familie 1940 ins Haus seines Großvaters in Parchim. Dort legte er 1956 sein Abitur ab und studierte anschließend Germanistik und Geschichte in Rostock und Berlin. Von 1961 bis 1964 arbeitete er als Lehrer in Lübbenau und veröffentlichte gleichzeitig erste literarische Arbeiten. Von 1964 bis 1967 arbeitete er als Literaturredakteur der Zeitschrift „Magazin“. Seit 1967 ist er freischaffender Journalist und Schriftsteller. Er war in der DDR ein erfolgreicher Kinder- und Jugendbuchautor, seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Zwei Bücher wurden von der DEFA verfilmt: 1971 „Das Klassenfest“ unter dem Titel „Männer ohne Bärte“ und 1977 „Der kleine Zauberer und die große Fünf“.

1978 erhielt er den Nationalpreis III. Klasse für Kunst und Literatur, 1981 noch einmal, gemeinsam mit Winfried Junge und Hans-Eberhard Leupold. Von 1999 bis 2020 lebte er in Neu Ruthenbeck in der Gemeinde Friedrichsruhe, seit 2020 in Panketal.

Werke:

Das Klassenfest. Kinderbuchverlag, Berlin 1969. Illustriert von Volker Pfüller

Die liebe lange Woche. Kinderbuchverlag, Berlin 1971. Illustriert von Heinz Handschick

Der kleine Zauberer und die große 5. Kinderbuchverlag, Berlin 1974. Illustriert von Manfred Bofinger, in Westdeutschland zuerst unter dem Titel Der kleine Oliver und die große 5 mit Illustrationen von Brigitte Smith erschienen (F. Schneider, München 1975), dann als Rowohlt-Rotfuchs-Taschenbuch unter dem Originaltitel illustriert von Hans Poppel (Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1982).

Roter Platz und ringsherum. Von einer Putjowka nach Moskau. Kinderbuchverlag, Berlin 1977. Illustriert von Manfred Bofinger

Vor dem Frieden. Eine Bilderbuchgeschichte. Kinderbuchverlag, Berlin 1979. Illustriert von Steffi Bluhm

Die Reise von Neukuckow nach Nowosibirsk. Kinderbuchverlag, Berlin 1980. Illustriert von Volker Pfüller

Wie Janek eine Geschichte holen ging. Kinderbuchverlag, Berlin 1980. Illustriert von Egbert Herfurth

Das achte Geißlein. Geschichten von Meck Meckentosch. Kinderbuchverlag, Berlin 1983. Illustriert von Klaus Vonderwerth (geschrieben von Kant, Peter Abraham und Hannes Hüttner unter dem gemeinsamen Pseudonym Karl Georg von Löffelholz)

Panne auf Poseidon sieben. Kinderbuchverlag, Berlin 1987. Illustriert von Lothar Otto

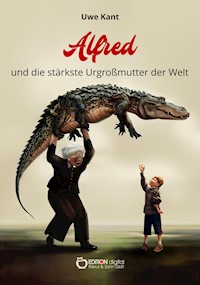

Alfred und die stärkste Urgroßmutter der Welt. Kinderbuchverlag, Berlin 1988. Illustriert von Cleo-Petra Kurze

Hatschplatschmaxmux. Kinderbuchverlag, Berlin 1989. Illustriert von Manfred Bofinger

Heinrich verkauft Friedrich. elefanten press, Berlin 1993. Illustriert von Thomas Mattheus Müller

Wer hat den Bären gesehen? Beltz & Gelberg, Weinheim 1995. Illustriert von Gesa Denecke

Weihnachtsgeschichten. Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 1999. Illustriert von Rolf Bunse

Mit Dank zurück. Roman. Eulenspiegel-Verlag, Berlin 2000

Hörspiele

Die Nacht mit Mehlhose. 1972

Fahrt mit Persigehl. 1985

Der Mitnehmer – Ein Funkmonolog. 1986

Filmografie

1971: Männer ohne Bart (nach: Das Klassenfest)

1977: Der kleine Zauberer und die große Fünf (nach dem gleichnamigen Buch)

1987: Das Pflugwesen – es entwickelt sich (Text)

E-Books von Uwe Kant

Alfred und die stärkste Urgroßmutter der Welt

Alfred Kieferberg hat geheime Wünsche, die sehen so aus: Einmal eine Torte ganz allein aufessen. Einmal so lange schlafen, bis man nicht mehr schlafen kann. Einmal einen Hund zu Hause haben. Einmal allein sein und es sich richtig gemütlich machen. Alfred hat eine Menge solcher Wünsche, aber immer, wenn er daran geht, sich einen dieser Wünsche zu erfüllen, passiert etwas. Ganz schuldlos ist eine gewisse Frau G., die stärkste Urgroßmutter der Welt, auch nicht daran. Alfred, den alle vernünftigen Leute Fredi nennen, hat es nicht leicht.

Das Klassenfest

Der Schüler Otto Hintz ist ein sympathischer Spinner. In seiner Phantasie springt er von einem lustigen Abenteuer zum anderen. Aber sein Zeugnis ist voller schlechter Noten. Die Versetzung ist gefährdet. Doch seine Lehrer wissen Rat. Als er zu der für seine Zukunft wichtigen Aussprache zu spät kommt, entschuldigt er sich damit, dass er den Kanarienvogel einer Nachbarin aus einem Baum retten musste.

Für uns ist die Geschichte von Otto Hintz etwas ungewöhnlich, denn sie spielt in der DDR. In diesem Buch erfährt der Leser, wie junge Menschen in der DDR lebten: nicht besser, nicht schlechter als jetzt … aber anders.

Das Buch von 1969 wurde 1971 von der DEFA unter dem Titel „Männer ohne Bart“ verfilmt.

Der kleine Zauberer und die große 5

Aus einer Fünf in Mathematik wenigstens eine Drei zu zaubern, darf man sich nicht so leicht vorstellen. Dann gerät so einiges daneben – sogar fünf verärgerte Meerschweinchen können daraus werden. Aber Olivers Zauber-Mutter weiß Rat.

Das lustige Kinderbuch wurde 1977 von der DEFA unter der Regie von Erwin Stranka verfilmt.

Die liebe lange Woche

Montags früh haben mein Vater und ich schlechte Laune. Dienstag ist ein guter Tag, denn dienstags haben wir nur vier Stunden.

Mittwochs habe ich Sorgen, sitze im Lehrerzimmer und warte auf Krawatte.

Donnerstags gehen wir zum Friseur, denn ich sehe aus wie Kommoden-Paul sein Bruder.

Freitags sagt mir Vater, dass ich Sonntag zur Oma gehen soll.

Sonnabends haben meine Mutter und ich schlechte Laune.

Sonntags geht es uns allen wunderbar. Sonntag ist der Sonntag vor meinem Geburtstag.

Harald Ahlgrimms Wochentage sind bunt, turbulent und gar nicht mal einfach. Aber sie sind unterhaltsam. Für wen? Für Harald - und für Dich!

Die Reise von Neukuckow nach Nowosibirsk

Jürgen sang. Vorher hatte er schon „Yvetta“ gesungen. Jetzt sang er „Crazy Horses“, einen Titel oder „Teitel“, von dem er nicht mehr beherrschte als eben jene beiden Worte und ein abschließendes Wiehern. Das machte ihm aber nichts aus: Er sang mit rhythmisch hin und her geworfenem Kopf, „crazy horses, wihihiii“ und fühlte sich wie der Hirtenknabe, der gerade zwei mehrköpfige Drachen erschlagen, einigen Riesen Manieren beigebracht, die Königstochter geheiratet und die Hälfte des Reiches übernommen hatte. Er fuhr dahin durch seine Lande und war es zufrieden über die Maßen.

Die Reise von Neukuckow nach Nowosibirsk bringt für Jürgen Rogge erstaunliche Erfahrungen. Vornehmlich Erfahrungen mit sich selber, denn Nowosibirsk liegt nur ein paar Kilometer hinter Neukuckow.

Heinrich verkauft Friedrich

Heinrich hört seine Eltern streiten. Das Geld reicht nicht.

Und dieser Vogel, schreit der Vater, der frisst mir noch die Haare vom Kopf! Heinrich nimmt Friedrich, den Kanarienvogel, und geht mit ihm zu der großen Kreuzung, dorthin, wo jetzt immer vietnamesische Männer stehen und Zigaretten verkaufen.

Heinrich will Friedrich verkaufen. Für zehn Mark. Es tut mir leid, Friedrich, es tut mir wirklich leid ... Die Männer verkaufen eine Schachtel Zigaretten und noch eine. Aber keiner will Heinrichs Vogel. Da kommt Onkel Riko.

Bisschen lang, bisschen dünn. Er hat Heinrich den Vogel geschenkt - früher, in dem anderen Jahr.

Mit Dank zurück

Er ist so etwas wie ein Sunnyboy der Literatur, der Schriftsteller Anton Mungk, Optimismus und frohe Zuversicht gelangen mühefrei in seine Zeilen. Nur manchmal, beim Blick in den Spiegel, weist er sich selbst zurecht: „He, alter Schönfärber!“

Bis er eines Tages, wir schreiben das Jahr 89, ein Paket erhält:

„Früher haben mir Ihre Bücher immer gefallen, jetzt habe ich keine Verwendung mehr dafür. Mit Dank zurück.“

Mungk ist empört. Mungk ist belustigt, Mungk macht sich auf die Suche nach dem Absender und auf den Weg durch ein Land, in dem alles wie immer zu sein scheint und nichts mehr so ist, wie es mal war.

Mungk kannte genug Leute, die sogar das Lesen von Romanen Arbeit nannten. Wie auch solche, die das Lesen von längst gehaltenen Reden als Studium bezeichneten.

Das ist nämlich die allergrößte Idee - die Einheit von Glauben und maximaler Unwahrscheinlichkeit, wie sie schon an dem bedauernswerten Hiob vorexerziert wurde, und zwar mit jener gewissen rigorosen Ungerührtheit des Experimentators. Das funktioniert je besser und auch immer überzeugender, je länger es her ist, dass die Märchen wahr waren.

Panne auf Poseidon Sieben

Eine kleine rote Ein-Personen-Rakete kam aus der Richtung von Poseidon Sieben geflogen. Sie kreiste ein paarmal um den Leuchtturm und landete endlich unter mächtigem Donnern und Zischen in einer großen Dampfwolke auf dem Rasen.

„Sehr schlechter Flieger“, sagte Robert, als der Lärm aufgehört hatte, „viel zu viel Gegengas, Umweltverschmutzer.“

Dann klappte mit leisem Schmatz die Luke auf, und ein menschenähnliches Wesen kam herausgekrochen. An seiner silbernen Farbe, an seinen gleichmäßigen Bewegungen, vor allem an seinen vier Armen war es leicht als Figur-Roboter, als plastische Maschine, zu erkennen.

Roter Platz und ringsherum

Ein Besuch in Moskau in den 1970er Jahren, als die Stadt noch die Hauptstadt der Sowjetunion war. Mischa erklärt dir, wieso die Russen gleich drei Namen haben.

Der Autor führt dich durch die große Stadt Moskau: Du gehst über den Roten Platz, hörst den weltberühmten Glockenschlag vom Spasski-Turm an der Kreml-Mauer, siehst die bunt leuchtenden Zwiebeltürme der Basilius-Kathedrale …

Weihnachtsgeschichten

Weihnachten ist das Größte!

Nichts geht über Kerzenschimmer, Lieder unterm Christbaum - und natürlich die Geschenke. Aber manch einer hat auch so seine Sorgen mit dem Fest. Max zum Beispiel, der seinen Eltern erst beweisen muss, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt - und dafür muss er sich ganz schön was einfallen lassen ...

Oder Hannes, der sich fragt, ob es auch Geschenke gibt, die überhaupt nichts kosten, einen Großvater zum Beispiel - vielleicht hat ja der Weihnachtsmann noch einen Großvater für ihn übrig? Das wäre schön ...

Oder wenn am Weihnachtsabend auf einmal ein alter Mann vor der Tür steht, von weit her mit Rucksack, Päckchen und Paketen, und seine Leute nicht findet, weil die plötzlich umgezogen sind. Was macht man da?

Wer hat den Bären gesehen?

„Hat vielleicht jemand den Bären gesehen? Der Bär ist mittelgroß. Also bärenmittelgroß. Oder mittelbärengroß. Man muss sich überlegen, wie man sich hier ausdrückt. Immerhin ist selbst ein kleingewachsener Bär viel größer als ein Eichhörnchen. Sagen wir einfach: Gesucht wird ein mittelgroßer Bär.“ Eigentlich hatte es der Bär in seinem Bärenhaus sehr gut. Den ganzen Tag konnte er im Schatten liegen und die seltsamen Menschen beobachten. Und der alte Bärenwärter, Herr Klappke, sorgte gut für ihn. Warum sich der Bär eines Tages auf den Weg in den Wald gemacht hat, das erzählt Uwe Kant manchmal wirklich komisch.

Wie Janek eine Geschichte holen ging

Eines Abends waren die Geschichten alle, die der Vater vorlesen wollte.

Also ging der kleine Janek zu dem Geschichtenmacher und wollte von ihm eine neue Geschichte.

Sie sollte in der Wüste Sahara spielen, Pfirsichbäume sollten darin wachsen, Raketen sollten hindurchfliegen, ein Eisbär, ein singender Schneemann, 2 Kinder, 4 Indianerhäuptlinge und 88 Blechritter.

Das gefiel dem Geschichtenmacher gar nicht und er schrieb eine Geschichte über Janek.

Inhaltsverzeichnis

Impressum

1

2

Uwe Kant

E-Books von Uwe Kant