Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Folgen Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Tatort Schulhof

- Sprache: Deutsch

Vor acht Jahren trieb in der friedlichen Kleinstadt Awenach eine Gruppe von Satanisten, die sich als Zeichen eine schwarze Spinne gewählt hatte, ihr Unwesen. Mit Hilfe des Lehrers Robert Cullmann war es schließlich gelungen, diese Gruppe zu zerschlagen und die Anführer zur Verantwortung zu ziehen. Jetzt taucht plötzlich erneut das Symbol der Spinne auf. Für Robert Cullmann stellen sich zwei beklemmende Fragen: Ist die Satanistengruppe von damals an den Ort ihrer unheilvollen Taten zurückgekehrt? Und wenn ja, wer ist diesmal mit im Bunde? Plötzlich zerreißt ein brutales Verbrechen die Idylle des Städtchens. Am Tatort bleiben die bedrohlichen Worte zurück: "Satan vergisst nie!" ... Die Fortsetzung des Bestsellers "Tatort Schulhof"! Wie auch schon der Vorgänger zeigt dieser Roman die Gefahr okkulter Verwicklungen von Jugendlichen auf eindringliche Weise auf. ---- Michael Buschmann wurde 1961 in Dortmund geboren, ist verheiratet und wohnt heute in einer Kleinstadt in Ostwestfalen. Nach seinem Abitur studierte er an der Universität Paderborn. Zur Zeit arbeitet er teilzeitlich in einem Altenheim. Dadurch bleibt ihm genügend Zeit für seine schriftstellerische Arbeit. Der Bestsellerautor Michael Buschmann ist ein Spezialist für spannende, sehr realitätsnahe Romane über brandheiße Themen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 455

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Rückkehr der Spinne

Roman

Michael Buschmann

Impressum

© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe

Autor: Michael Buschmann

Cover: Eduard Rempel, Düren

ISBN: 978-3-95893-068-1

Verlags-Seite: www.folgenverlag.de

Kontakt: [email protected]

Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Zwei Wochen später

Unsere Empfehlungen

Vorwort

Tatort Schulhof gehört zu den Büchern, auf die ich die meisten und intensivsten Reaktionen von meinen Lesern erhalten habe – und das nun schon über einen Zeitraum von mehr als 8 Jahren. Eine »Lebensspanne«, die für einen Roman nicht unbedingt selbstverständlich ist.

Wenn Rezensionen wie die der Bild-Zeitung das Buch als einen »von der ersten bis zur letzten Seite spannenden Thriller« bezeichnen oder die des Teens-Mag es für ein »nützliches« Buch zur Information über Okkultismus halten, das man aber besser »nicht am Abend lesen« möge, dann sind das zwei Aspekte, die die Leser berührt haben. Ein dritter ist nicht zu vergessen: die Realitätsnähe. Viele Leser, vor allem Lehrer und Schüler, erkannten in den Charakteren und Ereignissen solche aus ihrem eigenen Umfeld.

Okkultismus und Satanismus bleiben ein brandaktuelles Problem unter Jugendlichen. Dafür sorgen in bestimmten Abständen auch Jugendzeitschriften, die für jede Generation von Lesern das Thema »Hexerei/Spiritismus« in ganzen Okkult-Reihen neu und spannend präsentieren. Ein Grund, weshalb die Nachfrage nach Tatort Schulhof ungebrochen bleibt.

Für mich schien die Geschichte von Awenach erzählt, das Dunkel, das in diesem Ort schlummerte, für immer erhellt. Seit den Ereignissen sind 8 Jahre vergangen. In einer Hinsicht ist in Awenach die Zeit aber stehen geblieben – oder besser gesagt: nicht stehen geblieben. Die Mächte der Bosheit leben und wirken dort weiter – nebenbei bemerkt: nicht nur dort! –, und erneut lassen sich Menschen auf sie ein.

Es ist also an der Zeit, nach 8 langen Jahren wieder einen Blick in die idyllische Kleinstadt am Fuß des Adlerbergs zu werfen, der nach einem strengen Winter in diesen kalten März-Tagen noch von einem dünnen, weißen Schneehäubchen überzogen ist …

Michael Buschmann

Kapitel 1

Sie mussten sich rasch in den Schnee werfen, um nicht erwischt zu werden. Die Blutjohannisbeersträucher, hinter denen sie sich duckten, waren nicht verjüngt worden und entsprechend von unten her kahl. Sie konnten nur hoffen, dass die Scheinwerfer des Autos, die für Sekunden über ihr Versteck strichen, nicht ihre verbotene Anwesenheit verrieten.

Clinton Reeves spürte die kalte Feuchtigkeit durch seine Kleider dringen. Es ärgerte ihn, dass er sich bei dieser Aktion auf dem matschigen Boden nun auch noch seine teure Boss-Hose versaute. Sein Hass wuchs, wenn er daran dachte, wem er das zu verdanken hatte.

Der Wagen hielt vor dem Haus mit laufendem Motor. Der Fahrer hupte zweimal.

Trent und Angus Zirovsky lagen dicht neben Reeves. Trent hob den Kopf, um zu sehen, was da vor sich ging.

»Runter mit der Birne!«, zischte Reeves ihn ungehalten an und drückte ihm den Kopf in den nassen Rasen.

»Ich wollte –«

»Halt’s Maul, Mann! Da kommt jemand!«

Ein gelber Lichtschein fiel auf den Plattenweg vor der offenen Haustür. Ein Schatten. Mehrere Schatten. Stimmen. Undeutlich. Alles Frauenstimmen. Reeves tippte auf drei Frauen. Vorsichtig hob er den Blick. An dünnen Ästen vorbeispähend, sah ersieh bestätigt. Drei Frauen eilten auf das Gartentor zu. Im Schein der Straßenlaterne wirkten sie merkwürdig puppenhaft. Eine von ihnen erkannte er sofort.

»Da haben wir sie ja, unsere kleine Hure mit dem süßen Bastard«, flüsterte Reeves und seine Augen starrten wie gierige Wolfsaugen auf die schwangere Frau, die nicht in die viertürige Limousine einstieg.

Es begann zu schneien. Dicke weiße Flocken rieselten wie ein dichter Vorhang herab, als wäre irgendwo oben am Himmel eine Schleuse geöffnet worden. Reeves fluchte leise. Die Wolkendecke, die den hellen, runden Mond abdeckte, hatte er als gutes Omen bewertet. Dass sie zu einer Schneefront gehörte, ließ ihn hadern. Wenn es so weiterschneite, würde sehr bald die rabenschwarze Nacht vom Erdboden erhellt werden wie von gedämpftem Licht, das durch eine dunkle Membran fiel. Es würde ihr Vorhaben erschweren, unentdeckt durch den Garten zu schleichen und die Strafe zu vollstrecken.

Mit wachsendem Verlangen beobachtete er, wie die Frau die Beifahrertür zuwarf und dem abfahrenden Wagen nachwinkte, der Sekunden danach in einer dichten Schneeverwehung verschwand.

Die Frau hastete frierend ins Haus.

Stille.

Der Schneevorhang legte sich wie ein Schalldämpfer um Haus und Garten. Reeves nahm es mit einem Grinsen zur Kenntnis. Der scheinbare Nachteil verwandelte sich in einen Vorteil. Auf seinen Wink hin huschte Trent gebückt um die Johannisbeersträucher herum auf die Haustür zu. Kein Wort war nötig. Sie hatten alles bis ins Detail geplant. Jeder wusste genau, was er zu tun hatte.

So auch Angus. Bevor Reeves ihm ein Zeichen zum Aufbruch geben konnte, robbte er auch schon im Stile eines kampferprobten Landsers über den Rasen, seitlich am Haus entlang bis zur Terrasse. Als sie sie erreichten, wechselte im Wohnzimmer das helle Licht des Deckenleuchters zum dämmrigen Schein einer Stehlampe, sodass jetzt nur noch ein spärlicher Lichtstreifen auf die ersten zwei Reihen der Terrassenplatten fiel.

Noch ein gutes Omen, dachte Reeves zufrieden und fixierte seine Beute, die allein und ahnungslos in einer Ecke des Sofas saß. Erachtete nicht auf Zirovsky, der zwei Plastiktüten links und rechts unter seiner Bomberjacke hervorholte, sondern malte sich aus, was er alles mit seinem Opfer anstellen würde. Seine eigenen Fantasien erregten ihn so sehr, dass es in seiner Brust hämmerte.

Es gab ein lautes Geräusch wie das Zerspringen eines Blumentopfs.

Reeves strafte Zirovsky sogleich mit einem giftigen Blick. Der hob rasch den seltsamen Gegenstand auf, der ihm aus der Hand gefallen war.

»Dein Glück, dass die Hure zu dumm ist, die Warnung zu kapieren!«, bemerkte Reeves erleichtert.

Beide zogen sich eine Dämonenmaske vors Gesicht und schlichen näher an die Terrassentür heran. Mit der eisernen Kralle, die Zirovsky sich über seine rechte Hand gestreift hatte, zerbrach er mit einem Schlag die Glasscheibe in Türgriffhöhe.

Das erschrockene Gesicht der Frau, das sich ihnen nun zuwandte, entlockte Reeves unter der Maske ein Lächeln. Jeden Millimeter ihres Entsetzens sog er begierig in sich auf.

Gut so. Gleich sind wir bei dir. Ungeduldig verfolgte er Zirovskys vorsichtiges Vorgehen.

»Sie türmt. Beeil dich!«, stieß er ihn mahnend in die Seite.

Endlich öffnete sich die Tür. Sie schlüpften hinter die Gardine, die Zirovsky mit seiner Kralle kurzerhand zerriss.

Die Frau rutschte aus und fiel hin. In panischer Angst schrie sie laut auf. Reeves hatte mit Wonne ihren Sturz beobachtet. »Los, steh auf!«, flüsterte er zu sich selbst. »Verdirb uns nicht den Spaß! Wir wollen dich doch noch ein bisschen jagen, bevor wir dich erlegen.«

Sie tat ihm den Gefallen. Dass sie dabei nicht den Fluchtweg durch die Haustür wählen konnte, sondern die Treppe hinunter in den Keller rennen musste, dafür sorgte der dritte Dämon im Bunde.

Reeves und Zirovsky durchsuchten der Reihe nach Keller für Keller. Schließlich blieb nur noch der Heizungsraum übrig. Er war verschlossen, aber kein Schlüssel steckte von außen. Für Reeves das untrügliche Zeichen, dass seine Beute nun in der Falle saß. Mit den flachen Händen berührte er die schwarzlackierte Eisentür, als könne er auf diese Weise die Präsenz seines Opfers dahinter ertasten. Grinsend küsste er die Tür.

»Ich komme jetzt zu dir«, hauchte er und wandte sich an Zirovsky, der die Maske hochgeklappt hatte und befehlsbereit hinter ihm stand.

»Du bleibst hier. Trent und ich gehen durch den Lichtschacht.«

Die Abdeckplatte war durch keine Strebe am unteren Teil des Lichtschachts befestigt. Trent hob sie hoch, schob sie zur Seite und sprang in den Schacht.

»Gleich bin ich bei dir«, flüsterte Reeves wieder zu sich selbst, als er Trent das Stemmeisen reichte. »In ein paar Sekunden lehre ich dich die Ekstase der Angst.«

Er kicherte und küsste seine linke Hand, an der er nur den Zeige- und Kleinfinger ausgestreckt hielt.

Es klirrte laut, als Eisen auf Eisen prallte. Doch der Lärm störte Reeves nicht mehr. Seine Gedanken kreisten nur noch um die Frau, die in wenigen Momenten ihm gehören würde. Wehrlos und verängstigt. Er hörte schon den Klang ihres Weinens und Wimmerns. Wie sie um Gnade winselte. Für sich und den Bastard. Er roch schon den Duft ihrer Haut. Er spürte schon das Zittern ihres Körpers. Er schmeckte schon das Blut auf seiner Zunge …

Ein lautes Fluchen riss ihn aus seinen Träumen. Wütend brüllte er in den Schacht:

»Was stümperst du denn da unten rum? Komm hoch, Mann! Ich zeig dir, wie man das macht.«

Reeves schlug bedeutend stärker und aggressiver. Der nahende Wahnsinn schien ihm übermenschliche Kräfte zu verleihen …

Vorabdruck aus dem Roman: The Rage – Die tanzenden Schatten von Eli Mass.

Fortsetzung folgt.

*

»Herr Cullmann?«

Das war unglaublich.

»Herr Cullmann!?«

Wie um alles in der Welt war das nur möglich …

»Geht es Ihnen nicht gut, Herr Cullmann?«

Robert Cullmann starrte ausdruckslos das geschminkte Gesicht an, um das sich eine gestylte Frisur rankte.

»Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sehen blass aus. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen?«, redete die Frauenstimme weiter auf ihn ein.

Sein Blick senkte sich auf die Zeitschrift, die er so verkrampft in seinen Händen hielt, dass sie an den Rändern heftig zerknittert war. Als er sie losließ, zeichneten sich auf dem Papier die Daumenballen seiner schweißnassen Hände ab.

Er schloss die Augen, schüttelte den Kopf, öffnete sie wieder, schaute auf die Zeitschrift.

Der Text, den er eben gelesen hatte, stand noch immer auf den zwei Seiten.

»Kann ich die mal mitnehmen? Ich bring sie Ihnen zurück!« Er hob die Zeitschrift kurz an, um anzuzeigen, was er meinte.

»Ja, sicher. Kein Problem«, reagierte die Friseurin ebenso großzügig wie irritiert. »Aber… Sie sind jetzt dran.« Sie deutete mit einer einladenden Handbewegung auf den frei gewordenen Stuhl.

»Heute nicht. Ich komme ein anderes Mal wieder, Britta.« Regelrecht benommen, als sei er von einer unfreiwilligen Zeitreise aus der Vergangenheit in die Gegenwart zurückgekehrt, verließ Robert Cullmann den Friseursalon.

*

Das rostbraune Klinkerhaus der Cullmanns stand am Fuß des Vogelbergs, den im Gegensatz zum Adlerberg keine Schneeschicht mehr überzog, weil er gut 100 Meter niedriger war. An diesem Samstagmittag im März setzte Robert den VW-Van nach seinem abgebrochenen Friseur-Besuch kurzerhand in die schmutzigen Schneereste, die das städtische Raumfahrzeug vor Tagen zu einem kleinen Wall am Straßenrand aufgetürmt hatte. Ohne auf seinen grüßenden Nachbarn zu achten, eilte er direkt ins Haus. Er fand Jody im Schlafzimmer, wo sie gerade Wäsche in den Schrank räumte. Der Duft von frischem Weichspüler erfüllte den Raum.

»Na, der Look sieht aber nicht gerade neu aus? Hat der Friseur zu gehabt oder hat er dir heute noch Haare angeklebt?«, frotzelte seine Frau nach einem kurzen Blick um die offene Schranktür herum.

Robert schlug die mitgebrachte Zeitschrift auf. »Lies dir das bitte mal durch!«

Jody nahm den letzten Packen Wäsche aus dem Korb, sortierte ihn ein und lehnte die Schranktür nur leicht an, weil sie schief in einem Scharnier hing. Erst jetzt fiel ihr auf, dass Robert weder Mantel noch Schuhe ausgezogen hatte. Unheil erwartend fragte sie: »Was ist los? Ist was passiert?«

Er hielt ihr die Zeitschrift hin, die sie nur zögerlich nahm. Die ersten Sätze, die sie las, machten sie nicht schlauer. »Warum soll ich mir das durchlesen, Robert?«

»Das ist das erste Kapitel aus einem kommenden Roman mit dem Titel The Rage – Die tanzenden Schatten.«

Jody zuckte die Achseln. »Nie gehört.«

»Aber von dem Autor bestimmt. Eli Mass.«

Robert sah, wie es hinter Jodys gerunzelter Stirn arbeitete. Nur für Sekunden. Dann hatte sie den Namen zugeordnet. »Der Horror-Autor, von dem in letzter Zeit die Medien nur so schwärmen. Ein neuer Stephen King und so.«

Robert nickte. »Genau der.«

Jody verzog das Gesicht. »Du weißt doch, dass ich mit dieser Art Literatur nichts anfangen kann. Warum willst du –«

»Dann überflieg die Zeilen. Bitte!«

Sie tat es. Aber Robert merkte an den Bewegungen ihrer Augen, dass sie mehr und mehr kürzere Sprünge machten, bis sie schließlich an den Worten klebten.

Er hörte die Kinder unten im Wohnzimmer toben. Daniel imitierte die Stimme eines Piraten. Seine zwei Jahre jüngere Schwester Deborah quiekte aus irgendeinem Grund belustigt. Sie schienen wieder mal quer über Sessel und Sofa zu hüpfen. Obwohl das eigentlich verboten war, störte der Radau Robert im Moment nicht. Er konzentrierte sich auf seine Frau, die sichtlich fahl im Gesicht wurde.

»Lass! Es ist genug«, riet er ihr und machte einen Schritt auf sie zu aus Angst, sie könnte umkippen.

»Das ist … hier passiert, Robert! Das … bin ich!«

Sie schaute ihn entsetzt an, dann wieder die Zeitschrift in ihren Händen. Kraftlos sackte sie auf die Bettkante.

Robert setzte sich neben sie und umarmte sie. »Verzeih mir, bitte. Vielleicht hätte ich es dir besser nicht gezeigt. Aber ich musste einfach wissen, ob es sich damals tatsächlich so zugetragen hat, wie von diesem Eli Mass beschrieben.«

Beim Streicheln ihrer Wangen konnte er eine heiße Träne fühlen. Sie nickte. Ihre Stimme klang schwach und belegt: »So war es. Genauso war es.«

Er drückte sie an sich. Doch eine tröstliche Antwort auf die Frage, mit der er jeden Moment rechnete, hatte er nicht parat. Und es dauerte nicht lange, bis Jody sie stellte.

»Woher hat der Mann das alles? Er schreibt, als wäre er dabei gewesen. Wie kann er so genau wissen, was sich damals hier in unserem Haus zugetragen hat?«

Robert hob überfordert die Schultern. Darüber hatte er auf dem Weg vom Friseur nach Hause pausenlos nachgedacht. »Aus den Zeitungen von damals jedenfalls nicht«, wagte er eine erste Antwort. »Und da die Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, kommt diese Quelle auch nicht in Frage. Bleiben die Gerichtsakten. Da steht natürlich alles bis ins Detail drin, was sich abgespielt hat.«

»Aber die darf doch niemand so einfach einsehen«, wandte Jody ein.

»Meines Wissens nicht.«

Sie schwiegen eine Weile.

Als Jody ihn plötzlich so merkwürdig von der Seite musterte, ahnte Robert, dass ihr der gleiche Gedanke gekommen war wie ihm. »Hältst du es für möglich, dass jemand von –«

Sie brauchte gar nicht weiterzusprechen, denn Robert schüttelte bereits den Kopf. »Glaub ich nicht. Carlo Rickerts ist lange tot. Der Zweite, Tommi Wüst, ist ebenfalls bei einem Unfall vor zwei oder drei Jahren umgekommen. Bleibt nur noch Alex Zallberg, der irgendwo in Südfrankreich als Animateur rumturnt. Und den haben die Anwälte seines reichen Vaters geschickt rausgeboxt, ganz sicher unter der Prämisse, dass der Herr Sohn sich zukünftig nicht mal mehr ein Knöllchen zu Schulden kommen lässt, um Zall-Co nicht noch weiter zu schaden. Der Skandal hat die Firma vom alten Zallberg an den Rand des Ruins gebracht, wie du weißt. Er durfte sich damals glücklich schätzen, dass er in den neuen Bundesländern so dick einsteigen konnte, sonst wäre er heute vermutlich bankrott.«

Jody ließ sich rücklings auf das Bett plumpsen. »Du hast Recht. Es ist vorbei. Ich darf mich nicht von der Vergangenheit einholen lassen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich noch so trifft. Aber … es ist nur … dieser Schriftsteller … mit welchem Recht …«

»Genau das ist es, was auch mich so geschockt hat. Woher hat er die Informationen? Und vor allem, mit welchem Recht kann er so etwas Authentisches einfach für sein Buch verwenden?«

Jody betrachtete die Lampe unter der Decke, dann sah sie Robert an, weil eine Ahnung in ihr aufstieg. »Willst du etwas dagegen unternehmen?«

»Hab ich vor, ja«, bestätigte er. »Aber ganz behutsam, das verspreche ich dir. Ich will keine alten Wunden aufreißen. Bei niemandem. Und schon gar nicht bei dir.« Er ließ sich neben Jody fallen, sodass er ihren warmen Atem auf seinem Gesicht spüren konnte. »Gleich am Montag werde ich den Verlag von diesem Eli Mass anrufen. Mal hören, was die dazu zu sagen haben. Vielleicht gehe ich auch vorher noch in der Buchhandlung vorbei und schaue mir ein paar andere seiner finsteren Ergüsse an, um einen Eindruck zu kriegen, wie der Mann so drauf ist. – Vorher allerdings«, seine Stimme wurde leise und weicher, »vorher schaue ich mir ganz was anderes an.«

Er beugte sich über Jody und umfuhr mit seiner Fingerspitze ihren Mund, den er trotz, nein, gerade wegen der langsam dort auftauchenden kleinen Fältchen noch immer so gerne mochte wie am ersten Tag.

»Denk an die Kinder, Robert. Sie können jeden Moment hereinkommen«, warf Jody ein, doch es klang nicht so, als würde sie selber daran denken. Dem entsprach auch ihr erwartungsvoller Blick.

»Die sind gerade auf hoher See, hörst du doch«, hauchte Robert lächelnd und umkreiste als Nächstes zärtlich ihre Nasenspitze. »Außerdem könnte Daniel eine Menge dabei lernen.«

Sie grinste ihn mit gespielter Empörung an. »Du vergisst, dass dein Sohn erst acht Jahre ist.«

»Das Handwerkeln macht ihm schon viel Spaß.«

»Das Hand –?«

Er küsste Jody, sodass sie nicht weitersprechen konnte. Dann sagte er: »Ja, sicher. Ich schau mir das Scharnier vom Schrank an. Du liegst mir seit Tagen damit in den Ohren. – Du hattest doch nicht an etwas anderes gedacht?«

Er grinste sie breit an und erhob sich flugs in weiser Voraussicht auf das, was kommen würde. Noch bevor er aus dem Zimmer flitzen und sich in Sicherheit bringen konnte, hatte Jody ihm bereits ein Kissen an den Kopf geworfen.

Kapitel 2

Am Montag unterrichtete Robert nur vier Stunden. Die beiden letzten Englisch-Stunden in der Jahrgangsstufe 13 hatte er außerplanmäßig zugunsten einer sechsstündigen Vor-Abi-Klausur in Mathematik abtreten müssen.

Nicht einmal die Aufsicht hatte er zu führen brauchen, da der betreffende Kollege persönlich anwesend sein wollte und konnte. Die beiden unerwarteten Freistunden begünstigten Roberts Vorhaben, der Buchhandlung heute einen Besuch abzustatten.

Die einzige Buchhandlung am Ort, Buch + Kunst, lag mitten in der Altstadt Awenachs. Da sie nicht weit vom Lessing-Gymnasium entfernt war, ging Robert die Strecke zu Fuß, um sich die oft mühsame Parkplatzsuche zu ersparen. Er liebte die Atmosphäre in dem Laden, die Beschaulichkeit, den Geruch der frisch gebundenen Bücher, die vollen Regalwände, die zum Stöbern einluden. Da er häufig Bücher bestellte, begrüßte ihn die Verkäuferin auch gleich mit Namen.

»Selbstverständlich haben wir Eli Mass im Sortiment. Alle Romane von ihm«, bekannte sie freundlich lächelnd. »Der Mann schreibt vielleicht nicht besser als Stephen King, der König des Horrors, aber im Augenblick genauso erfolgreich. Für welches Buch interessieren Sie sich denn?«

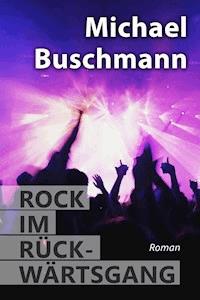

Ohne eine Antwort abzuwarten, setzte sich die Verkäuferin in Bewegung und umkurvte einen Raumteiler. Robert folgte ihr. Sie zeigte auf eine lange Buchreihe, und er las mit schräg gehaltenem Kopf: Das dunkle Tor, Das Elixier des Bösen, Fesseln der Gier, Verrat in der Schattenwelt, Der kalte Kuss des Lemurs, Mächte des Wahnsinns.

Das Buch, das Robert suchte, befand sich nicht darunter. »Mich interessiert The Rage – Die tanzenden Schatten«, sagte er.

»Tut mir Leid, Herr Cullmann. Das erscheint erst in etwa zwei Wochen.«

Robert lockerte seinen Wollschal, weil ihm unangenehm warm wurde. »Schade. Ich hab hier drin nämlich einen Vorabdruck des ersten Kapitels gelesen.« Er hielt der Verkäuferin die Zeitschrift aus dem Friseur-Salon hin.

»Ja, ja. Das ist so ein Werbetrick von diesem Eli Mass. Er veröffentlicht immer vorab auf seiner persönlichen Internet-Seite das erste Kapitel seines aktuellen Buches. Man kann es sich am PC herunterladen, wenn man möchte. Den Rest kriegt man aber nicht auf der Webseite kostenlos zu lesen. Da muss man sich schon das Buch kaufen. Dass es auch in Zeitungen vorab erscheint, ist mir allerdings neu.«

»Ich nehme von jedem Roman ein Exemplar. Wie viele sind es?«

Mit sechs Büchern in der Tragetasche verließ Robert Cullmann die Buchhandlung. Draußen blieb er kurz stehen, um seinen Schal wieder enger zu binden. Der Wind hatte in der Nacht die Richtung gewechselt und blies eisig aus Osten. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah er im gleichen Moment zwei jugendliche Schüler in den Teeladen huschen. Er kannte sie gut.

*

Vor etwa drei Jahren hatte der Besitzer des ehemaligen Bio-Kost-Ladens gewechselt. Übernommen hatte ihn eine allein stehende, dynamische, junge Frau, die kurz zuvor Erbin eines ansehnlichen Vermögens geworden war. Mit einem Teil dieses Geldes hatte Karin Badura das Geschäft gekauft und von Grund auf einer Renovierung unterzogen, die bitter nötig gewesen war, da der Vorbesitzer jahrzehntelang keinen müden Cent investiert hatte. Mit einem neuen, veränderten Ambiente, das viel Wert auf Gemütlichkeit, fernöstliches Flair und eine speziellere Produktpalette legte, erlebte der neu eröffnete Teeladen seitdem einen Zulauf, als habe ein Teil der Awenacher geradezu auf diese Art Geschäft gewartet.

Saskia Grunwald, den Schulranzen zwischen ihren Füßen, betrachtete prüfend die vielen bunten Armbänder, die Karin Badura ihr auf der Glasvitrine präsentierte. Die 16-Jährige war hin- und hergerissen zwischen der hübschen Optik und den Eigenschaften, die die Power-Armbänder angeblich besitzen sollten. Ihrem ein Jahr älteren Freund Jovan Jovanovic, der die gleiche Klasse besuchte wie sie, dauerte die Prozedur schon viel zu lange. Er fragte sich, ob es wirklich eine so geistreiche Idee gewesen war, seine Freundin beim Einkaufsbummel zu begleiten. Sie hatte ihm zwar versprochen, ihren unendlich zähen Einkaufsritus zu straffen, aber was davon zu halten war, das erlebte er ja nun.

»Gefallen würde mir ja dieser Stein.« Sie hob das Armband hoch und hielt es in Richtung Schaufenster ins Tageslicht.

»Jeder Stein ist ein Unikat«, pries Karin Badura das Produkt.

Jovan schöpfte Hoffnung, dass das Ende nun doch nahte. »Der ist wirklich schön«, bestätigte er, obwohl er gerade ganz woanders hinschaute.

»Aber …«, Saskia hielt zweifelnd den Kopf schräg, »er wirkt positiv auf die Eigenschaft Lebensfreude. Die hab ich auch so. Was meinst du, Karin?«

»Deine Vorgabe war, dass es ein Armband sein soll, das dir in der Schule hilft«, antwortete Karin Badura. »Und da kommen eben nur das Tigerauge oder der Amethyst in Frage. Wie gesagt, das Tigerauge wirkt mit seiner Energie auf Lernfähigkeit und Konzentration, der lila Amethyst auf die Intelligenz und gegen Prüfungsangst. Und wenn du sie mindestens einmal im Monat unter fließendem, lauwarmen Wasser reinigst, dann bleiben dir die positiven Energien der Steine lange erhalten, bis ins Abitur und darüber hinaus.«

Jovan rollte die Augen, als Saskia das Armband wieder ablegte. »Nimm doch das«, sagte er plötzlich und zeigte auf eine ganz bestimmte Perlensorte, »da haben wir beide was von.«

»Den roten Jaspis?«

»Ja. Der fördert die Erotik.« Er drückte ihr einen spontanen Kuss auf die Wange.

»Jovan! Ich brauche dringend Hilfe«, wies sie ihn pikiert zurecht.

»Aber doch nicht durch so einen Quark. – Buddha-Armbänder.« Er spuckte die zwei letzten Worte aus, als habe er Reißzwecken im Mund. »Ich habe irgendwo gelesen, dass jeder zehnte der 300.000 buddhistischen Mönche in Thailand drogenabhängig ist.«

Mit einem Lächeln erklärte Karin Badura diplomatisch: »Asiatische Mönche benutzen diese Edelsteine seit Jahrtausenden zur Inspiration und als Energiequelle. Wir können uns glücklich schätzen, dass diese alten Weisheiten bis zur Schwelle des dritten Jahrtausends bewahrt werden konnten.«

»Jovan«, Saskias Stimme nahm den gefährlichen Ton an, den er kannte und der ihm signalisierte, dass er sich mit weiteren Kommentaren besser zurückhielt, »wir sind nicht in Thailand und ich hab auch nicht vor, ins Kloster zu gehen. Es geht um die nächsten Klausuren. Die sind entscheidend für meine Versetzung, das weißt du. Außerdem hast du am allerwenigsten Grund, dich lustig zu machen. Du bist ja selber nicht gerade eine Leuchte. Trotz deiner Ehrenrunde dieses Jahr.«

Der Stich saß.

Es ärgerte Jovan, dass sie in letzter Zeit keine Gelegenheit ausließ, ihn runterzuputzen, noch dazu vor anderen. Sie schien nicht einmal zu merken, dass ihn das verletzte. Manchmal hatte er den Eindruck, dass sie es sogar mit Absicht tat. Irgendwie war ihre Beziehung nicht mehr so ungetrübt wie vor vier Monaten, als sie zum ersten Mal Händchen haltend auf dem Schulhof gestanden hatten.

»Meine Mutter lyncht mich, wenn ich sitzen bleibe. Das hatte sie mir nach dem blauen Brief doch angedroht, schon vergessen?«

»Du bist ihre Tochter«, grummelte er.

»Wenn ich sitzen bleibe, bin ich vor allem die Schande von Isabel Grunwald, der Studienrätin am Lessing-Gymnasium, deren Tochter es nicht mal bis in die Oberstufe schafft.«

»Überleg’s dir in Ruhe, Saskia. Ich geh mal eben rüber zum Teeregal.« Karin Badura wollte zwischendurch den Kunden bedienen, der gerade zur Tür hereingekommen war.

*

»Guten Tag. Ich hätte gerne Grüntee. Sahne-Vanille und Tropencocktail. Je hundert Gramm, bitte.«

Robert kramte zwei Teedosen aus den Manteltaschen und reichte sie Karin Badura, die diese auf der elektronischen Waage wie gewünscht auffüllte. Robert zahlte und ging. Auf dem Weg zum Ausgang grüßten ihn seine beiden Schüler freundlich.

Sein kleiner Spaziergang führte ihn an der Leopoldstraße vorbei. Lag es an dem eben gelesen Artikel, der die böse Vergangenheit in ihm wieder aufgewühlt hatte? Er hätte nicht sagen können, warum er an ein weiteres Opfer von damals denken musste, das hier gewohnt hatte. – Dennis Holm. Der kleine Junge, der als ahnungsloser 9-Jähriger von den Satanisten in die Clique gelockt worden war. Seine Mutter hatte sich von ihrem Mann scheiden lassen, einem hoffnungslosen Trinker, und war aus Awenach weggezogen, um Dennis und ihrer Tochter das Vergessen zu erleichtern. Von irgendwem, Robert wusste es nicht mehr genau, hatte er später von Dennis’ erfolgreichem Realschulabschluss und seiner Installateurlehre erfahren.

Roberts nächstes Ziel, der Awenacher Friedhof, lag in der Südstadt und grenzte an die Flusspromenade. Als Robert ihn durch das verrostete Bogentor betrat, schlug er wegen des kalten Windes, der hier viel heftiger blies, seinen Mantelkragen hoch. Die kleine Kapelle lag zu seiner Linken. Hinter den bunten Glasscheiben flackerte Kerzenlicht. Offenbar war ein Verstorbener drinnen aufgebahrt.

Robert schritt den Hauptweg entlang. Der Kies knirschte unter den dicken Sohlen seiner Winterschuhe. Er schien allein zu sein. Mehrmals bog er ab, zuletzt an zwei Abfallcontainern. Der Baum, unter denen sie standen, überragte den Weg. Seine Zweige waren noch blattlos und streckten sich zum Himmel wie dunkle, erstarrte Blitze.

Dann erreichte er die Grabstelle. Seit seinem letzten Besuch hatte sich nichts verändert, außer dass die Winterheide vielleicht etwas mickriger aussah. Die Kerze im Windlicht war erloschen. Er entzündete sie neu. Eine ganze Weile stand er da und starrte auf den Grabstein, dessen Inschrift davon zeugte, dass hier ein junger Mensch aus der Blüte seines Lebens gerissen worden war. Mit nur 18 Jahren.

Seine Augen verharrten auf den Namen – Kim Ghedina. Eine junge, bildschöne Frau, vor acht Jahren in der Awenacher Satanistenclique als Domina aktiv, später zur Verräterin buchstäblich am Oberarm gebrandmarkt, weil sie sich, schwanger geworden, nicht mehr willig und gefügig zeigte, schließlich von der Clique eingesperrt… zusammengesunken auf einem Stuhl… eine Plastiktüte über den Kopf gezogen… mit einem Schuhband am Hals zugeschnürt… starre, weit aufgerissene Augen … das früher so schöne Gesicht grässlich blau verfärbt… das getrocknete Blut zwischen ihren Beinen … stummes Zeugnis dafür, dass mit ihrem noch ein zweites Leben ausgelöscht worden war.

Robert ließ seinen Blick in den milchigen, endlosen Himmel schweifen, der sich schwer über ihm wölbte wie eine erdrückende Grabplatte aus hellem Granit. Er erinnerte sich noch gut daran, wie Kims Eltern am Grab gestanden hatten, bestürzt, ohnmächtig, mit dem Grauenvollen nicht fertig werdend. Monate später waren sie aus Awenach fortgezogen. Robert hatte die Grabpflege übernommen. Von den schändlichen Umtrieben ihrer Tochter hatten sie angeblich nichts gemerkt, nichts geahnt von ihrer Zugehörigkeit zu einer Satanistenclique. Einer Clique, die sich nach dem Zugriff der Polizei vor Cullmanns Haus ganz rasch in nichts aufgelöst hatte.

Ihr Kopf, Carlo Rickerts, hatte sich aus der Verantwortung gestohlen und sich noch während der Untersuchungshaft erhängt. Geradezu lächerlich hatten auf Robert die großmäuligen Phrasen gewirkt, mit denen er sich in einem Abschiedsbrief aus diesem Leben davongemacht hatte und die zum Teil aus dem Prolog der Satanic Biblevon Anton Szandor LaVey stammten, dem Gründer der Satanskirche in den USA:

Meine Seele soll frei bleiben.Mich sperrt ihr nicht ein!Rege, Satanas!Ave, Satanas!Heil Satan!Carlo

Alex Zallberg hatte durch einige dreiste Winkelzüge der Advokaten seines Vater seine Haut retten können, war mit einer für viele Beobachter viel zu milden Bewährungsstrafe davongekommen.

Katja Scobel hatte sich vor Gericht unschuldig wie ein Lamm präsentiert, hübsch frisiert und gekleidet wie das nette Mädchen von nebenan. Doch von Verkleidung und Schauspielerei hatte der Richter sich nicht blenden lassen und sie wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und als Hauptverantworüiche am Freitod Kim Ghedinas zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Ausschlaggebend für ihre Verurteilung waren die Aussagen des Kronzeugen der Staatsanwaltschaft, Marc Beiden, gewesen, wofür sie diesem noch im Gerichtssaal wütende, hasserfüllte Blicke zugeschleudert hatte. Es war derselbe funkelnde, blanke Hass gewesen, mit dem sie sich ihm im »Domina-Raum« entgegengestellt hatte, um zu verhindern, dass er Kim aus ihrer Zelle befreite. Es war dieselbe schäumende Wut, mit der sie ihm anschließend die Nase blutig geschlagen und ihre scharfen Fingernägel in seine Augen gekrallt hatte. Nach dem Urteilsspruch hatte Katja Scobel ihr Elternhaus nie mehr betreten, worunter ihre Eltern lange gelitten hatten, aber noch mehr über das nach der Haftentlassung aufgekommene Gerücht, ihre Tochter sei in einem Bordell in St. Pauli gelandet.

Tommi Wüst hatte zwei Jahre Haftstrafe aufgebrummt bekommen, von denen er wegen guter Führung nur eines absitzen musste. Er hatte sein Abitur gebaut und anschließend ein Chemie-Studium begonnen. Während des Besuchs eines Formel-1-Rennens auf dem Hockenheimring ereignete sich ein Unfall, den die Eltern von Kim Ghedina und so mancher Awenacher als späte Gerechtigkeit des Schicksals empfanden. Tommi und sein Vater grillten am Abend vor dem Rennen unter freiem Himmel. Als sie sich schlafen legten, holte einer von beiden den Grill mit der glühenden Kohle in den Mercedes-Transporter, da es eine empfindlich kühle Nacht war. Das Feuer verbrauchte den Sauerstoff und füllte den Transporter ganz allmählich mit giftigen Gasen. Der Vater, der oben auf einer Campingliege lag, wurde am anderen Morgen von einem Freund bewusstlos vorgefunden und gerettet. Für Tommi Wüst, der auf dem Boden geschlafen hatte, dort, wo sich die Gase sammelten, kam jede Hilfe zu spät.

Roberts grau-grüne Augen hinter der modernen Brille aus leichtem, biegsamem Titan wanderten nachdenklich über die bewaldeten Bergzüge, die Awenach umgaben. Er fixierte den alles überragenden Adlerberg, die Häuser an seinem Fuß. Unweigerlich dachte er an die Villa im Lüdekamp 34, die abseits und von einer Baumgruppe verborgen dort hinten irgendwo stand. Sie war seit 8 Jahren unbewohnt und gehörte noch immer seinem ehemaligen Lehrerkollegen Karl-Heinz Kessebom. Von dort aus hatte dieser als satanischer Hohepriester »Mobessek« wie eine große Spinne sein Netz über Awenach gespannt und alle in der Clique mit seinem Gift willenlos gemacht und für seine Ziele eingespannt. Als die Polizei seine Luxusherberge durchsuchte, fand sie eine schalldichte, mit allen erdenklichen Werkzeugen eingerichtete Folterkammer vor sowie einen Altarraum für die Rituale und Opferungen. Zudem stieß sie auf Berge belastenden Materials: kinderpornografische Videos, die auf Kesseboms Beteiligung an einem Kinderhändlerring schließen ließen, Namenslisten von verschwundenen Kindern und gestohlenen Leichen von Friedhöfen, detaillierte Anleitungen zur schmerzvollsten Folterung von »Verrätern« sowie zur Durchführung von Menschenopfern, haufenweise Horror-Literatur der obszönsten Art und mehrere Akten undurchsichtigen Inhalts über Kontakte satanischer Zirkel in Frankreich mit der rechten Szene.

Beim zentimetergenauen Umgraben des Gartens, der an einigen Stellen seltsam frische Spuren von Erdbewegungen aufwies, stießen die Ermittler auf verweste Leichenteile. Da Kessebom bei den Verhandlungen vor Gericht keinerlei Schuldeinsicht oder gar Reue zeigte, sondern im Gegenteil all sein Denken und Tun vehement rechtfertigte und in seinem Schlusswort dem Richter, dem Staatsanwalt und dessen Kronzeugen Marc Beiden eiskalt versprach, sie eines Tages in der Kirche Awenachs als Staub auf einem Kothaufen unter dem Kreuz des Bastards I.N.R.I. zu verstreuen, entsprach der Richter in seinem Urteil dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft. Er verurteilte den »aggressiv-sadistischen« Kessebom zur Höchststrafe von 15 Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Doch Kessebom saß nur zwei Jahre in der Strafvollzugsanstalt, da sein gewiefter Anwalt eine Gutachterin fand, die seinen Mandanten mit tief greifender Bewusstseinsstörung und schwerer seelischer Abartigkeit als »therapierbar« beschrieb. Wegen der Überbelegung im Maßregelvollzug hatten die Behörden zunächst keinen Therapieplatz für den »psychisch kranken« Straftäter Kessebom gefunden. Auch hier erwies sich sein Anwalt als äußerst trickreich und stellte sofort einen Antrag auf Haftunterbrechung, sprich vorübergehende Freilassung, falls sein Mandant nicht innerhalb einer festgesetzten Frist in eine psychiatrische Klinik verlegt werde. Zu der Freilassung kam es dann – Gott sei Dank – nicht. Kessebom wurde der forensischen Landesklinik überstellt.

Robert atmete bewusst die kalte März-Luft ein, als könnte sie ihn von dem fauligen Gestank der Vergangenheit befreien, und löste seinen Blick vom fernen Adlerberg.

Kapitel 3

Es riecht modrig. Nach Tod. Bleich im Gesicht von dem Überfall kauert der Scharfrichter hinter einem Baum. Der stürmische Wind biegt die kahlen Wipfel der Bäume und fühlt sich eisig an auf seiner nassen Stirn. Fiebernd beobachtet er den Kampf, der seit Minuten um seine Person tobt. Er ist dankbar für den fremden Krieger, der zufällig des Weges kam und ihm zu Hilfe eilte.

Der Krieger keucht vor Anstrengung. Seine Füße bewegen sich behände über den vom Regen aufgeweichten Waldboden. Den Zweihänder fährt er geschickt wie einen verlängerten Arm. Der Scharfrichter ist sich sicher, dass er die beste Krieger-Akademie des Landes besucht hat.

Sein schlanker, aber kräftiger Oberkörper ist eisenhart vor Anspannung. Dunkle Schweißränder zeichnen sich auf seinem Kettenhemd ab. Eisen klirrt auf Eisen. Wieder und wieder. Durch die nackten Äste fällt trübes Licht auf die mörderische Szene. Der Krieger duckt sich, schwingt kraftvoll seinen Zweihänder, aber trifft nur die Baumrinde. Die Klinge bleibt stecken. Er versucht sie herauszuziehen. Sie hat sich tiefereingegraben, als er gedacht hat. Panik überfällt ihn. Sein Gegner holt aus. Nur noch Bruchteile von Sekunden, dann wird sein Leben ausgelöscht.

Mit letzter Kraftanstrengung schafft er es, seinen Zweihänder frei zu bekommen. Er dreht sich blitzschnell, hebt seine Waffe reflexartig hoch. Es kracht. Die Wucht des Schlags katapultiert ihn zurück. Er fängt sich mit einem Ausfallschritt, rutscht auf dem glitschigen Boden mit dem Standbein weg, findet zum Glück aber sofort Halt an einer Baumwurzel, die aus der Erde ragt. Mit einer geschickten Körpertäuschung weicht er dem nächsten Schlag aus, greift die ungeschützte Flanke seines Gegenübers an. Der Zweihänder saust dabei durch Buschwerk, rasiert Zweige und ganze Äste mit ab. Ein Aufschrei. Er nutzt die Gunst, die das Schicksal ihm bietet Sein Gegner ist vom Schmerz benommen. Zwar nur für eine Sekunde, doch die genügt dem Krieger. Er setzt einen gezielten Treffer an den schwertführenden Arm. Sein Gegner stürzt zu Boden, stöhnt laut auf. Innerhalb von Augenblicken ist der Erdboden um ihn herum rot durchtränkt. Seine Augen verraten ohnmächtigen Schmerz.

Der Scharfrichter stürzt aus seinem Versteck hervor. Er wittert das Ende des Kampfes. Der Moment, wo der Tod seine Beute bekommt, ist da. Jetzt wird sein Rachedurst für diesen feigen Hinterhalt gestillt. Seine Augen gieren danach, dass der Krieger seinen mächtigen Zweihänder tief in die schäbige Kreatur am Boden stößt. Sie japst nach Luft und versucht, wie ein Wurm davonzukriechen, um dem Todesstoß zu entrinnen.

Der Scharfrichter versperrt ihr rasch den Weg. Er kann es nicht mehr abwarten, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Seine flinken Augen gehen hin und her, bleiben am Gesicht des Kriegers haften. Sieht er Zweifel? Nicht doch!

»Was zaudert Ihr, edler Krieger? Streckt ihn nieder! Diese üble Missgeburt, die mehr Thier denn Mensch ist, hat es nicht anders verdient.«

Entschlossen hebt der Krieger sein Schwert wie ein Henker zum Gericht. Der Schurke am Boden fleht um Gnade. Erkriecht durch den Matsch auf die Füße des Kriegers zu und winselt um sein Leben.

»Der Bastardt hat den Todt verdient! Vielfach verdient! Er strecke ihn nieder!«, schreit der Scharfrichter.

Der Krieger zögert noch immer. Dann lässt er den Zweihändersinken. »Ich kann es nicht tun.«

Der Schurke küsst die Schuhe des Kriegers und weint vor Glück, dass der ihm das Leben schenkt.

»Was? Warum kann Eres nicht?«, brüllt der Scharfrichter entsetzt.

»Wohl weil mein Gegner am Boden ist und bittet um Gnade. Wie sollte ich dereinst mit dieser Blutschuld vor meine Göttin Airam treten? Sie würde verächtlich auf mich zeigen und sagen: Du hast einen wehrlosen, um Gnade flehenden Mann erschlagen. Damit hast du meinen Namen verunehrt. Geh hinfort, du bist meiner nicht wert.« Er schaut den Scharfrichter fest an: »Wenn Ihr die Götter nicht fürchtet, dann tut es selbst.«

Er hält ihm den Zweihänder hin.

Der Schurke blinzelt zum Scharfrichter empor. Seine Gedanken kreisen um den Dolch, der unter seinem Hosenbein steckt. Er krümmt sich flehend in Richtung seines neuen Gegners. Bekommt er nun doch noch die Gelegenheit, sich an diesem Lump zu rächen dass, dass er seine liebe Schwester als angebliche Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat?

»Gnade! Gnade!«, winselt er, während seine linke Hand ganz unmerklich den Dolch unter dem Hosenbein sucht. Er fühlte den Schaft. Nur noch Zentimeter, dann wird er ihn blitzschnell zücken und ihn in das Fleisch des Ahnungslosen jagen. Er sucht den Blickkontakt, um ihn abzulenken. Es gelingt ihm. Der Scharfrichter konzentriert sich auf ihn. Er hat den Zweihänder noch nicht aus der Hand des Kriegers genommen. Zögert nun selbst. Ein verhängnisvolles Zögern!

Der Scharfrichter bemerkt zwar das Aufblitzen der Klinge, doch ehe er den Dolch recht sehen kann, schnellt der Schurke bereits auf seinen Oberschenkel zu wie eine zuschnappende Schlange. Er reagiert nicht, ist ein leichtes Opfer.

Ganz im Gegensatz zu seinem Beschützer. Der Krieger hat von Anfang an die Wölbung am Unterschenkel bemerkt. Er ist vorbereitet auf den letzten, verzweifelten Versuch des listigen Schurken. Mit aller Kraft stößt er zum Ruhm seiner Göttin Airam mit dem Zweihänder gnadenlos zu. Der Dolch fällt zu Boden, ehe er den Scharfrichter treffen kann. Der Körper des Schurken sackt leblos in den Morast.

Der Scharfrichter schaut zum Krieger, schaut auf den durchbohrten Toten zu seinen Füßen. Der Schreck sitzt ihm zu sehr in den Gliedern, als dass er im ersten Moment Freude empfinden kann. Sie kommt erst allmählich. Zunächst ist er nur erleichtert.

»Media vita in morte sumus.«

»Non vita, sine morte.«

Der Scharfrichter ist erfreut darüber, dass der Krieger sein Latein verstanden hat und macht einen Schritt auf ihn zu.

»Ich stehe tief in Eurer Schuldt, edler Krieger. Sagt, womit kann ich mich erkenntlich zeigen? Erbittet von mir, was Ihr wollt. So viel ist mir mein Leben wert.«

»Es gibt für einen Krieger nichts Größeres denn das Gesetz der Göttin Airam zu erfüllen. Und nur das habe ich getan. Lasst es gut sein, Edelmann.«

»Hm. Wie Er will. Sollte Er es sich später anders überlegen, meine Schuldt bleibt mir vor Augen. – Sagt, wie heißt ihr?«

»Meyn Name ist Dormin vom Liesch.«

»Nach dem gleichnamigen Herrensitz?«

Der Krieger nickt.

»Ein Adelsspross also. Dacht ich’s mir. Und einer, der sein Waffenhandwerk versteht. Löblich. Ich bin Sir Haman de Donjon.«

»Der Scharfrichter?«, kommt es dem Krieger beinahe fürchtig über die Lippen.

»Genau der. Und als solcher nicht ohne Feinde, wie Ihr seht.« Er tritt dem leblosen Körper in die Seite. »Kommt, verlassen wir diesen unwirtlichen Ort. Beehrt mein Haus und seid mein Gast. Es steht nur einen Steinwurf weit von hier. Und bei Gänsebraten und gutem Wein lässt sich vielleicht herausfinden, wie ich Eure Dienste erwerben kann. Ich brauche einen mutigen, starken Krieger zum Erstreiten des Rechts in einer gar schwierigen Aufgabe.«

»Ist das Recht nicht immer auf der Seite des Scharfrichters?«

»In diesem gar scheußlichen Falle nicht. Dereinst siegte das krude Unrecht. Doch ich will es beim Schopfe packen und umkehren. – Die Sache verspricht auch einen dicken Beutel Golddukaten.«

Bei dem Wort Golddukaten begannen die Augen des Kriegers zu leuchten. »Bey Airam, Ihr könnt auf mich zählen, Sir Haman de Donjon!«

Kapitel 4

Die Deutsch-Stunde der Klasse 10a erreichte an diesem Tag ihren Spannungshöhepunkt mit dem Verteilen der 'Mir-Klassenarbeitshefte. Dass Robert Cullmann diese Aufgäbe wahrnahm, lag daran, dass er nun schon seit gut einem Monat den Deutsch-Unterricht von seinem an einer schweren Lungenentzündung erkrankten Kollegen übernommen hatte. Als Klassenlehrer der 10a hatte Robert sich in gewisser Weise dazu verpflichtet gefühlt, auch wenn Deutsch nicht zu seinen offiziellen Lehrfächern gehörte. Die personellen Alternativen fehlten ohnehin. Der Direktor hatte ihm die freiwillige Mehrarbeit überschwänglich gedankt.

Nicht jeder Schüler dankte ihm aber für die Note, die er ihm für den Aufsatz, ein Exposé zu einem Thema freier Wahl, verpasst hatte.

Robert schlenderte durch die Stuhlreihen, während er die Hefte ausgab. Zu mancher abgelieferten Arbeit konnte er sich einen Kommentar nicht verkneifen.

»Gregor, mit dir ist die Fantasie wohl etwas durchgegangen. Bei den Heldentaten deiner Hauptperson stellt sich die Frage, wozu man die anderen Soldaten im Krieg überhaupt noch gebraucht hat.«

Hier und da flammte ein leises Kichern auf.

»Vanessa, das war in Ordnung … Ayse, gut … Etwas zu kurz geraten, sonst gut gelungen. Simone … sehr gut … Befriedigend … Zwei plus … Jens, du schaffst es immer wieder, den Vögel abzuschießen«, Robert schlug das Heft auf und las eine Passage vor: »Auf die Frage, ob das Zelt für die Hochzeitsgäste nicht viel zu klein sei, antwortet dein Gastgeber: ›Wenn alle kommen und reingehen, dann gehen nicht alle rein – sie kommen aber nicht alle und gehen nicht alle rein, also gehen sie alle rein‹. – Verblüffend, aber nicht sehr geistreich. Liest du dir das, was du geschrieben hast, zum Schluss eigentlich nicht mehr durch? Trotzdem eine Drei.«

Der Angesprochene, dessen Gesicht sich leicht gerötet hatte, atmete erleichtert auf.

Die Zwillingsschwestern, die eine Reihe hinter ihm saßen, prusteten laut los. Robert strafte sie mit einem strengen Blick. »Zu euch beiden komme ich gleich noch.«

Nach weiteren vier verteilten Heften war es so weit. »Eure beiden Arbeiten ähneln sich kolossal. Das gleiche Thema, eine Geschichte über ein Pferd, nahezu der gleiche Inhalt, sogar gleiche Formulierungen … aber abgeschrieben oder so habt ihr natürlich nicht, nicht wahr?«

Die beiden Mädchen schüttelten energisch den Kopf.

»Vermutlich handelt es sich einfach nur um dasselbe Pferd, wie?«, mutmaßte Robert ironisch. »Oder Gedankenübertragung durch die genetische Ähnlichkeit bei euch?«

Sie zögerten, sahen sich an, nickten unsicher.

»Schwach ausreichend.« Robert pfefferte ihnen die Hefte auf den Tisch. »Noch einmal kommt ihr damit nicht durch, merkt euch das.«

Zu den letzten drei Massenarbeiten gehörte auch die von Saskia Grunwald. Sie hatte die ganze Zeit über angespannt in der letzten Reihe gekauert und unablässig die Perlen ihres Buddha-Armbands gerieben, wenn auch mehr aus Nervosität als aus Glauben. Denn die Massenarbeit hatten sie vor zwei Wochen geschrieben, als sie überhaupt noch kein Armband besessen hatte. Deshalb nahm sie ihre Note »Ausreichend« auch relativ gelassen zur Kenntnis. Die Note riss sie nicht aus ihrem Schlamassel heraus, aber auch nicht tiefer hinein. Und bei allen zukünftigen Arbeiten und Tests würde sie ihr braunes Tigerauge dabei haben, das ihre Lernfähigkeit und Konzentration steigerte.

Die Heizung spielte wieder einmal verrückt und bollerte trotz heruntergedrehtem Thermostat wie ein Hochofen. Robert entledigte sich seines Jacketts und hängte es über die Stuhllehne. Sogleich klimperte etwas vor seine Füße. Er wusste auf der Stelle, wonach er auf dem Boden zu suchen hatte. Unter dem Pult entdeckte er den purpurfarbenen Pin aus Emaille, den er stets am Revers trug und der sich schon öfter selbständig gemacht hatte. Auf dem Pin befanden sich zwei weiße, hologrammartige Fragezeichen.

Die verbleibenden 20 Minuten der Unterrichtsstunde verwendete Robert darauf, von den Schülern zu erfahren, welchen Vorschlag für eine Deutschlektüre sie favorisierten. Es hätten auch 20 Tage sein können und er wäre nicht schlauer geworden. Egal ob Dürrenmatts Besuch der alten Dame, Bahnwärter Thiel oder Die Judenbuche, alle Vorschläge entlockten nur müdes Gähnen. Kaum ein Schüler meldete sich zu Wort, erprobt in der Gewissheit, dass die Schuldemokratie nur so weit reichte, wie die Vorschlagsliste des Lehrers lang war und eine kritische Wortmeldung die drohende Beschäftigung mit einem in Ehren vergilbten Klassiker auch nicht würde abwenden können. Während den meisten das Desinteresse ins Gesicht geschrieben stand, entdeckte Robert einen unter ihnen, der dem Unterricht auffallend entschwebt war.

»Darf ich fragen, was du da unter dem Tisch gerade liest, Jovan?«

Jovan Jovanovic, der in der letzten Reihe neben Saskia saß, schien ihn nicht zu hören. Den Kopf gesenkt, rührte sich an ihm lediglich ein Finger, der eine Seite weiterblätterte.

»J-o-v-a-a-n!«

Zur Unterstützung des Zurufs stieß Saskia ihren Freund an. Endlich ging dessen Kopf in die Höhe. Ziemlich verärgert über die unsanfte Störung wollte er sich schon bei Saskia beschweren, als diese mit dem Finger zum Lehrerpult deutete.

»Willkommen im Unterricht«, bemerkte Robert trocken und ging auf Jovan zu. »Wie ich sehe, hast du dich persönlich schon auf eine Deutschlektüre festgelegt. Darf ich mal sehen, welche?«

Jovan versuchte das Buch unauffällig in seiner Schultasche verschwinden zu lassen.

»Na, na, na!«, kommentierte Robert den plumpen Versuch mit einem Kopfschütteln und streckte seine Hand aus.

Unwillig legte Jovan das Taschenbuch auf den Tisch. Noch bevor Robert danach griff, sah er am Einband, dass er es kannte. Demonstrativ hielt er es hoch und las den Namen des Autors vor: »Eli Mass. Mächte des Wahnsinns. – Ich nehme mal an, das wäre ein Buchvorschlag, der begeistert, was?«

Einige Jungen äußerten spontane Zustimmung. Ein paar Mädchen zeigten sich eher angewidert.

»Wer von euch liest Eli Mass?«, wollte Robert wissen und ergänzte lächelnd, »zu Hause natürlich.«

Acht Jungen hoben ihre Hand. Über zwei Drittel, dachte Robert erstaunt. »Und, gefällt euch so ein Wahnsinn?«

»Ist doch echt cool, wie der schreibt«, meldete sich der Klassensprecher Christian zu Wort, ein selbstbewusster Junge mit Stoppelhaarschnitt, wobei sich ein dichtes Haarbüschel wie eine Bürste in die Stirnpartie schob.

»Was soll denn an diesen blutrünstigen Monstergeschichten mit Dämonen und Psychopathen cool sein?«, regte sich bei Saskia Grunwald mutiger Widerstand. »Schwachsinn ist das. Und voll eklig!«

»Du kennst die Bücher, Saskia?«, fragte Robert verblüfft.

»Teilweise. Jovan hat alle sechs gelesen. Er ist ganz rammelig danach.«

»Red’ doch keinen Blödsinn. Ganz rammelig danach, du spinnst ja«, erboste sich Jovan. »Jedenfalls steckt in diesen Büchern mehr Sinn drin, als in deinem ganzen Esoterik-Kram. Der ist so prickelnd wie Alfred Biolek und Jürgen Fliege im literarischen Kochstudio beim Rezitieren aus deutschen Telefonbüchern.«

»Ha, ha! Nun hyperventilier mal nicht gleich«, blieb Saskia ruhig, »Kannst aber auch keinerlei Kritik vertragen.«

Robert mahnte die beiden, ihren Zwist zu beenden.

Ein anderer Junge mit Ring im linken Ohr und einem Amor-Tattoo auf dem rechten Handrücken eilte Jovan zu Hilfe: »Das kannst du so nicht sagen, Saskia. Das neueste Buch soll ganz anders sein. Ich hab mir das erste Kapitel auf meinen PC heruntergeladen. Das kommt echt hammergeil.«

Mehrere Mädchen machten sich über seine Wortwahl lustig.

»Geschenkt!«, schmetterte Saskia den Einwand ab. »Die Redaktion der Schülerzeitung wird demnächst einen Artikel über Eli Mass bringen. Ihr werdet staunen, was da enthüllt wird.«

Jovan warf ihr einen fassungslosen Blick von der Seite zu. Robert ging über Saskias vollmundige Ankündigung hinweg und fragte den tätowierten Schüler: »Weißt du ein bisschen was über den Autor?«

Dieser zuckte die Achseln. »Ist ein Ami, glaub ich.«

»Eli ist doch ein jüdischer Name«, warf eine der Zwillingsschwestern ein.

»Na und? Was meinst du, wie viele Juden in Amerika leben«, konterte der Junge.

Der Klassensprecher fügte hinzu: »Außerdem habe ich auf seiner Homepage gelesen, dass er irgendwo in Kalifornien lebt.«

Robert hakte sofort nach. »Weißt du zufällig die URL seiner Homepage?«

»Klaro. www.elimass.com. Alles in einem Wort.«

Robert eilte an sein Pult, um sich die Adresse zu notieren. Dabei nahm er das konfiszierte Eli-Mass-Buch gedankenlos einfach mit, was Jovan mit wachsender Unruhe beobachtete. Als Robert keine Anstalten machte, ihm das Buch zurückzubringen, sondern wieder das Thema Deutschlektüre aufgriff, hob Jovan fingerschnipsend seine Hand.

»Ja, was gibt’s, Jovan?«

»Könnte ich bitte mein Buch wiederhaben?«

»Damit du in meinem Unterricht weiter heimlich unter dem Tisch liest?«, antwortete Robert mit einer Gegenfrage.

»Wir können es ja als Lektüre nehmen, dann kann ich es unheimlich auf dem Tisch lesen«, murmelte Jovan kleinlaut.

Einige Mitschüler um ihn herum kicherten.

»Es ist dir sicherlich recht, wenn ich das Buch aus disziplinarischen Gründen für zwei Tage einbehalte?«

»Ist es nicht«, erwiderte Jovan laut.

Alle Mitschüler starrten ihn entgeistert an.

»Bist du bescheuert? Halt gefälligst den Mund!«, wies Saskia ihn im Flüsterton für seine tollkühne Widerrede zurecht.

Auch Robert war erstaunt. Er kannte Jovan als einen nicht gerade eifrigen Schüler, aber doch als einen, der nicht durch Aufmüpfigkeit auffiel. Entschlossen erhöhte er das Strafmaß.

»Gut. Dann sind es eben vier Tage.«

Jovan rutschte nervös auf seinem Stuhl hin und her. Robert deutete es als Zeichen dafür, dass sein widerspenstiger Schüler bereute, sich so weit aus dem Fenster gelehnt zu haben. Eine krasse Fehleinschätzung, wie er rasch merkte.

»Das ist voll fies«, gab Jovan seinen Widerspruch nicht auf. »Das ist mein Buch.«

Die Übrigen in der Klasse spürten die Zuspitzung in der Auseinandersetzung und wagten plötzlich nicht einmal mehr laut zu atmen. Bis auf Saskia. Sie trat ihrem Freund gegen das Schienbein und zischte: »Halt doch endlich die Klappe! Du machst alles nur noch schlimmer.«

Sie behielt Recht.

In gelassenem Ton sagte Robert: »Sechs Tage.«

Jovan verzog grimmig sein Gesicht und feuerte wütende Blicke in Roberts Richtung. Dabei ballte er unterm Tisch seine Hände zu Fäusten. Saskia erschrak, als sie die Aggressivität bemerkte, die auf einmal in ihrem Freund hochkochte. So hatte sie ihn noch nie erlebt. Robert machte sich auf eine weitere Eskalation gefasst.

Doch sie blieb aus.

*

Wegen des ungemütlichen, kalten Windes hielt Robert sich möglichst lange dicht am Schulgebäude mit seiner schmalen Überdachung. Erst im letzten Moment überquerte er den Schulhof in Richtung Parkplatz, wo sein Sharan inmitten eines ganzen Pulks von Autos stand. Beim Wenden des Wagens erfasste sein Rückspiegel für Sekunden zwei Schüler, die vor dem seitlichen Trakt standen, in dem sich die Kunst- und Musikräume befanden. Die beiden Schüler gestikulierten heftig, offenbar im Streit. Saskia Grunwald hob plötzlich abrupt die Hand … Dann waren die beiden aus dem Rückspiegel des Sharan entschwunden.

Robert bog auf die Hauptstraße und fuhr Richtung Südstadt, um dort seine Kinder der Reihe nach aus der Gemeinschaftsgrundschule und dem städtischen Kindergarten einzusammeln. Da Jody mit dem Mittagessen noch nicht so weit war, ging er an seinen Schreibtisch im Arbeitszimmer und suchte einem Impuls folgend aus dem Adressenverzeichnis eine Telefonnummer in Trier heraus, die er anwählte. Er hatte die leise Hoffnung, dass der Gesprächspartner trotz der ungünstigen Tageszeit zu Hause sein könnte. Und er hatte Glück – die Vermieterin holte ihn ans Telefon.

»Das ist ja prima, dass ich Sie erwische, Marc«, freute sich Robert, nachdem er seinen Namen genannt hatte.

»Eine Viertelstunde später, und ich wäre auf dem Weg zur Uni gewesen.« Marc Beidens Stimme klang erfreut, aber auch ein wenig überrascht von dem unerwarteten Anruf.

»Was macht die Juristerei?«, erkundigte sich Robert.

»Ach, es ist manchmal ganz schön hart. Aber es macht Spaß«, gab Marc zu. »Bisher hab ich’s nicht bereut.«

»Schön zu hören. Schon Pläne, wo es nachher hingeht? Kommen Sie vielleicht wieder zurück nach Awenach? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Ihr Vater aus gesundheitlichen Gründen bald aus der Kanzlei Schuster & Beiden ausscheiden wird.«

»Ja, seine Herzkranzgefäße machen ihm zu schaffen. Er wird wohl um eine Operation nicht herumkommen. Aber, nein, mir schwebt eher vor, bei einer großen Kanzlei anzufangen, die international tätig ist. Vielleicht liegt’s auch an meinen schlechten Erinnerungen an Awenach – es zieht mich wirklich nicht zurück. Aber wer weiß – ich will mich da ganz von Gott leiten lassen.«

»Ein weiser Entschluss.« Robert wartete einen Moment, bevor er zu seinem eigentlichen Anliegen kam. »Wo Sie gerade von schlechten Erinnerungen sprechen, Marc, bekomme ich fast ein schlechtes Gewissen, dass ich Sie angerufen habe. Ich wollte nämlich mit Ihnen was besprechen … kurz Ihre Einschätzung einholen.«

»Schießen Sie los. Worum geht’s denn?«, sagte Marc einladend und interessiert.

»Es geht um die Ereignisse von vor acht Jahren, die uns anscheinend wieder einholen. Mit meine ich meine Frau und mich …«

Robert berichtete ihm von dem Vorabdruck des neuen Mass-Buches. Noch bevor er seine Gedanken dazu äußern konnte, unterbrach ihn Marc Beiden:

»Herr Cullmann, bitte seien Sie mir nicht böse, aber ich… ich möchte das alles nicht wieder aufwühlen. Ich weiß, Gott hat mir meinen Teil der Schuld vergeben, aber die Narben sind für mich noch immer zu frisch. Ich hoffe, Sie verstehen das …«

»Aber natürlich, Marc«, entgegnete Robert rasch. Er konnte sich lebhaft vorstellen, welche Narbe Marc besonders zu schaffen machte: seine Mitschuld am Tod von Kim Ghedina, in die er sehr verliebt gewesen war.

Sie plauderten noch einige Minuten miteinander, dann entließ Robert seinen ehemaligen Schüler in den Universitätsalltag. Er selbst wandte sich seinem Computer zu und gab die Internetadresse ein, die er sich in der Schule notiert hatte: www.eli-mass.com

Wenig später war er mitten drin in der Homepage des »zur Zeit erfolgreichsten Horror-Autoren«, wie es dort als bescheidenes Selbstzeugnis formuliert war. Mehrere Sprachen standen zur Auswahl. Er klickte German an.

Auf der ersten Webseite begegnete ihm das Cover des neuesten Buches, das er vom Plakat aus der Buchhandlung bereits kannte. Es faszinierte ihn von neuem. Das Fabelwesen darauf wirkte ungemein verführerisch. Es bezog seine Attraktivität nicht zuletzt aus einem engelsgleichen Gesicht, das den Blickkontakt mit dem Betrachter geradezu sanft erzwang. Robert kam es lächerlich vor, dass er das Gefühl bekam, die gemalten Augen hätten etwas Hypnotisierendes an sich. Er musste zugeben, dass das Fabelwesen genau die Vorstellung traf, die er als Junge von einem mächtigen Schutzengel oder dem starken Helden seiner Fantasien gehabt hatte, die mutig alles Böse besiegten.

Das Bild war künstlerisch eindrucksvoll. Und es würde ganz sicher wieder den Nerv vieler Jugendlicher treffen, wie die anderen Büchern zuvor. In seiner Faszination beachtete er nicht den dunklen Fleck unter dem Gewand des Wesens.

Das erste Kapitel von The Rage – Die tanzenden Schatten lud er sich nicht herunter, da er es ja in der Zeitschrift beim Friseur schon gelesen hatte. Der Inhalt lag ihm nach wie vor schwer im Magen. Eine Antwort, was den Autoren zu seiner Story inspiriert hatte, bekam er auf der Homepage nicht geliefert. Überhaupt fiel Robert auf, dass zur Person von Eli Mass nur sehr wenig veröffentlicht war. Er sei Jahrgang 1954, habe Medizin und Psychologie studiert und lebe mit seiner Frau und drei Kindern in Kalifornien. Es folgten ein paar Angaben zu seinem amerikanischen Hausverlag sowie die Adressen der ausländischen Verlage, die sich die Übersetzungsrechte gesichert hatten. Das war alles.

Auf der nächsten Webseite fand Robert die Vorstellung von zwei PC-Spielen, die Eli Mass als geistigen Vater hervorhoben. Zwei geniale, düster-morbide Ego-Shooter des Horrorspezialisten mit erstklassiger Grafik-Engine, wie ein Zitat aus einem einschlägigen PC-Magazin verhieß. Das erste Spiel trug den Titel Abgrund des Grauens. Das neue, erst vor wenigen Wochen auf den Markt gekommene Spiel hieß Schwert der Finsternis. Die eingestreuten Fotoszenen aus den Spielen von monströsen Killerwesen und blutbesudelten Dämonen in Giftgrün oder Schwefelgelb ließen Robert rasch zum Ende der Webseite eilen.

Damit erschöpfte sich die Ausbeute an Informationen. Keine weiteren Daten zur Person, kein Foto des Autoren.