Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Folgen Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Tatort Schulhof

- Sprache: Deutsch

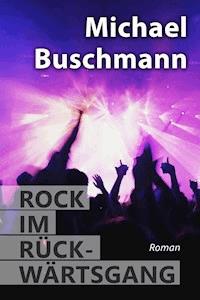

Der gefürchtete Schulwechsel lief für Marc Beiden besser als erwartet: Er kommt im Unterricht gut mit – und er hat gleich am ersten Tag Anschluss an die interessante Clique um Carlo Richerts gefunden, zu der auch die attraktive Kim gehört. Marc kann sein Glück kaum fassen, als sie seine Gefühle zu erwidern scheint. Dass seine neuen Freunde offensichtlich in okkulte Machenschaften verwickelt sind, stört Marc nur am Anfang. Bald ist er völlig fasziniert von der Macht des Bösen und gerät immer tiefer in den Bann des Satanismus. Erst als er bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt, erkennt Marc, auf was er sich da eingelassen hat. Doch nun scheint er die Geister, die er rief, nicht mehr loszuwerden … Da werden Jesus und die Bibel verspottet, Satan und das Böse angebetet, zügellose Lebensweisen verherrlicht. Diese versteckten Botschaften lassen nicht nur die wahren Absichten vieler Sänger und Produzenten erkennen - sie sind auch eine ernste Gefahr für alle Rock-Freunde. Das menschliche Unterbewusstsein verarbeitet nämlich auch Informationen, die nicht bewusst durch den Filter der fünf Sinne aufgenommen und beurteilt worden sind. Der Autor hat die Ergebnisse seiner Untersuchungen in eine Erzählung eingebettet. Sie zeigt eindrucksvoll, welch ein zerstörerisches Werk Botschaften per „backward masking" im Leben junger Menschen vollbringen, weist aber auch auf das Leben in der Freiheit des christlichen Glaubens hin. ---- Michael Buschmann wurde 1961 in Dortmund geboren, ist verheiratet und wohnt heute in einer Kleinstadt in Ostwestfalen. Nach seinem Abitur studierte er an der Universität Paderborn. Zur Zeit arbeitet er teilzeitlich in einem Altenheim. Dadurch bleibt ihm genügend Zeit für seine schriftstellerische Arbeit. Der Bestsellerautor Michael Buschmann ist ein Spezialist für spannende, sehr realitätsnahe Romane über brandheiße Themen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tatort Schulhof

Roman

Michael Buschmann

Impressum

© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe

Autor: Michael Buschmann

Cover: Eduard Rempel, Düren

ISBN: 978-3-95893-053-7

Verlags-Seite: www.folgenverlag.de

Kontakt: [email protected]

Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 1

Die Wipfel der Tannenwälder auf den Bergrücken waren nach dem heftigen Gewitter in der Nacht noch immer von einem undurchdringlichen Wolkenschleier umhüllt. Die Feuchtigkeit und die Hitze der Sonne, die durch die stündlich dünner werdenden Wolkenschichten immer stärker hindurchdrang, verwandelten den Ort Awenach in eine regelrechte Waschküche. Die etwa 15 000 Einwohner zählende Stadt lag inmitten eines Tals, eingebettet in bewaldete Bergzüge wie ein Juwel in ein samtgrünes Kissen. Warf der Betrachter einen Blick vom bekanntesten Ausflugsziel, den 542 Meter hohen Adlerklippen, hinab auf das stille Städtchen mit seinen vielen alten Häusern im Stadtkern, so konnte er den Eindruck gewinnen, es befinde sich seit langem in einem tiefen Schlaf und habe auch so bald nicht vor, daraus aufzuwachen. Dass die idyllische Kleinstadt in den kommenden Monaten sehr empfindlich in ihrem Dornröschenschlaf gestört werden würde, ahnte kein Awenacher, der an diesem letzten Montag des August sein Tagewerk begann.

Zu ihnen gehörte auch ein Studienrat, der an diesem Morgen zu seinem ersten Arbeitstag im städtischen Lessing-Gymnasium antrat. Robert Cullmann war 37 Jahre alt, zum neuen Schuljahr nach Awenach versetzt worden und unterrichtete die Fächer Sport, Englisch und Chemie. Seine Frau Jody, eine gebürtige Britin, hatte er während seiner Studienzeit in Oxford kennengelernt, wo er einige Semester Englisch studiert hatte. Von vornherein war für Jody klar gewesen, dass sie mit Robert nach Deutschland gehen würde, was sie nach der Hochzeit auch tat. Dank ihrer guten Deutschkenntnisse aus der Schule schaffte sie es rasch, sich in ihrer neuen Heimat einzuleben und ihren beruflichen Weg fortzusetzen, den sie bei der Bank of England begonnen hatte. Auch der neuerliche Umzug hatte ihr keine Probleme bereitet, obwohl in der Awenacher Filiale der Deutschen Bank momentan keine Stelle für sie frei war. Immerhin konnte ihr Arbeitgeber ihnen aber günstig

ein Einfamilienhaus vermitteln, das zum Zwangsverkauf stand. Über den vorläufigen Verlust ihrer Arbeit war Jody nicht traurig. Sie vermisste sie nicht einmal, da die Renovierung des Hauses viel Zeit in Anspruch nahm und sie sich ohnehin mit dem Gedanken vertraut gemacht hatte, in spätestens sieben Monaten ihre Berufstätigkeit aufzugeben. Kurz nach dem Umzug in den Sommerferien hatte sie es erfahren – sie bekamen ein Baby!

Der erste Schultag ist gut verlaufen, zog Robert Cullmann ein zufriedenes Fazit, als er im Lehrerzimmer als einer der letzten seine Lederjacke vom Kleiderständer nahm. Die Person, die ihm lautlos gefolgt war und nun hinter ihm stand, bemerkte er erst beim Umdrehen.

»Ich wollte mich nur kurz erkundigen, wie es gelaufen ist.« Direktor Franck setzte sich auf die Tischkante und verschränkte die Arme.

»Die Kollegen haben mich sehr freundlich aufgenommen.« Robert schlug seinen schiefsitzenden Kragen gerade und zupfte mehrmals an der Jacke, bis sie bequem anlag.

»Das freut mich zu hören.« Sein Chef lächelte ihn warmherzig an. »Und wie ging’s mit den Schülern?«

»Ich denke, ich werde gut mit allen Klassen klarkommen.«

»Mit der Jahrgangsstufe 11 auch?«

Robert bemerkte den prüfenden Blick, der sein Gesicht nach einer spontanen Reaktion absuchte. Er war irritiert und verstand den Sinn der Frage nicht.

»Mit dem Oberstufenkurs sehe ich keine Probleme. Ich war schon öfter Mentor und habe Oberstufen erfolgreich zum Abitur geführt.«

»Oh, das weiß ich«, beeilte sich Direktor Franck einzuwerfen. »Ihre Referenzen sind ausgezeichnet. Ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen Erfolg bei Ihren neuen Aufgaben.«

Er reichte ihm die Hand, und Robert schlug mit einem Wort des Dankes ein.

»Wenn Sie Fragen haben oder sonst ein Anliegen, ich bin jederzeit für mein Lehrerkollegium zu sprechen.«

Direktor Franck wandte sich ab und ging zur Tür zurück. »Eine Frage hätte ich jetzt schon!« rief Robert ihm nach. »Nur zu!« ermunterte ihn sein Vorgesetzter mit einer einladenden Handbewegung.

»Ich bekam vorhin zufällig ein Gespräch mit, das mich stutzig gemacht hat.«

»So? Worum ging es?«

»Um einen Kollegen, der vergangenes Schuljahr hier tätig war, und als dessen Nachfolger ich gekommen bin. Durch das, was ich da aufschnappte, habe ich nicht den Eindruck, dass dieser Kollege nur einfach versetzt wurde oder in Pension gegangen ist.«

Der Gesichtsausdruck des Direktors verriet plötzlich höchste Wachsamkeit. »Das haben Sie richtig aufgeschnappt«, bestätigte er argwöhnisch. »Das ist kein Geheimnis. Kollege Berghofer war psychisch sehr labil und dem Schulstress nicht mehr gewachsen. So was kann Vorkommen. Auch an anderen Schulen.«

»Ich weiß. Bedauerlicherweise. Darf ich fragen, was aus dem Kollegen geworden ist? Geht es ihm wieder besser?« »Sie dürfen gerne fragen.« Direktor Franck lächelte entschuldigend . »Aber ich darf darauf keine Antwort geben.« Robert nickte verständnisvoll. »Ist es richtig, dass Kollege Berghofer die Schüler unterrichtet hat, die ich heute übernommen habe?«

Direktor Franck überlegte kurz. Dann zog er eine Miene, die die Bedeutungslosigkeit der Frage unterstreichen sollte.

»Das weiß ich nicht. Selbst wenn dem zufällig so sein sollte, braucht Sie das nicht im mindesten zu beunruhigen. Berghofer war psychisch labil. Das hatte nichts mit seinen Schülern zu tun.« Er lächelte ihn an. »Genießen Sie diesen Tag. Ab morgen wird es ernst.«

Damit verschwand er aus dem Lehrerzimmer und ließ einen Studienrat zurück, dem das Gespräch statt einer befriedigenden Klärung eher noch mehr Unklarheiten gebracht hatte. Da war zum einen die seltsam nachbohrende Frage nach dem Auskommen mit der Jahrgangsstufe 11.

Dann das Schicksal seines Vorgängers, das angeblich kein Geheimnis war, aus dem jedoch eins gemacht wurde, wenn man Fragen stellte. Und zum anderen die für ihn unglaubwürdige Aussage, dass der Direktor nicht wusste, welche Klassen er welchen Lehrern zugeteilt hatte. Dazu hatte die Miene gepasst, die er aufgesetzt hatte. Robert war sofort aufgefallen, dass sie nur gespielt war. Es lag ihm fern, mehr in diese Unterhaltung hineinzuinterpretieren, als sie tatsächlich enthielt. Trotzdem fand er sie äußerst befremdend.

Er verließ das Lehrerzimmer, lief mit sportlich-federnden Schritten die Steinstufen des Treppenhauses hinunter und überquerte den menschenleeren Schulhof in Richtung Parkplatz, auf dem nur noch drei Autos standen. Als er die Fahrertür seines blauen VW öffnete, fiel sein Blick zufällig auf den seitlichen Trakt des Schulgebäudes, in dem sich die Kunst- und Musikräume sowie der Aufenthaltsraum für die Oberstufe befanden. Er hielt einen Augenblick inne. Einige Teile des grauen Betongebäudes waren von Schulklassen unter Anleitung der Kunstlehrer mit abstrakten Bildern bunt bemalt worden. Die Wandpartie, die er nun betrachtete, befand sich noch in ihrem ursprünglichen, grauen Zustand. Nur unterhalb der Erdgeschossfenster war sie auf einer Länge von etwa drei Metern verändert worden. Dass das keine offizielle »Bepinselung« war, erkannte er nicht so sehr an der mit höchster Genauigkeit und wie lebendig gemalten, schwarzen Vogelspinne, wohl aber an den drei Wörtern, die daneben standen und die einen krassen Rechtschreibfehler aufwiesen.

»Nebel – Nesse – Eis«, las er sie laut vor und konnte sich wegen der blamablen Orthographie in »Nesse« ein schmunzelndes Kopfschütteln nicht verkneifen. Er hoffte, dass dieses Armutszeugnis nicht repräsentativ für das allgemeine Leistungsniveau an dieser Schule war.

*

Für Marc Beiden war dieser Tag genau so verheißungsvoll gelaufen, wie er es insgeheim gehofft hatte. Dass der Wechsel von der Realschule zum Gymnasium für ihn eine Umstellung sein würde, damit hatte er gerechnet. Die fremde Umgebung, unbekannte Lehrer, ein paar neue Fächer. Und auch die Tatsache, dass es nicht mehr eine fest zusammengehörige Klasse gab, sondern nur noch einen losen Verbund von 122 Oberstufenschülern, war ihm bekannt gewesen. Gerade darauf hatte er große Hoffnungen gesetzt. Es sollte ihm helfen, schnell Anschluss zu finden. Und gleich der erste Schultag schien ihn darin zu bestätigen. Obwohl die Cliquen offenbar weiter bestanden, hatte eine Gruppe von drei Jungen und zwei Mädchen sich ihm sofort offen zugewandt.

»Hallo! Du bist neu hier, nicht?« sprach ihn in der Vorhalle der Aula eine sympathisch klingende Stimme von hinten an. Verdutzt drehte er sich um und sah in ein freundlich lächelndes Gesicht.

»Stimmt«, erwiderte er und musterte den jungen Mann, der in seiner Bundfaltenhose, einem hellblauen Hemd und elegantem Sakko fast wie ein Lehrer aussah. Sein jugendliches Gesicht verriet ihn aber als einen Mitschüler.

»Dacht’ ich’s mir doch. Ich habe dich nämlich noch nie hier gesehen. Zugezogen?« fuhr der Unbekannte auf eine für Marc angenehme Art und Weise mit der Unterhaltung fort.

»Von der Realschule!« antwortete er knapp und steif.

»Gratuliere! Ist ja wohl nicht leicht, die Zulassung zum Gymmi zu bekommen – ich bin übrigens der Carlo. Carlo Rickerts.«

»Ich heiße Marc Beiden.« Seine anfängliche Zurückhaltung begann einer gewissen Offenheit zu weichen. »Ist ja mächtig was los hier.« Er blickte um sich auf das dichte Getümmel von 122 Schülern, in dem er bis eben allein herumgestanden hatte.

»Wir sind zahlenmäßig die stärkste Oberstufe seit langem«, klärte Carlo ihn auf und ließ ebenfalls seine Augen über das lebhafte Gewimmel schweifen. »Hoffentlich sind wir auch zur Abi-Feier noch so viele«, unkte er grinsend, und beide lachten.

»Wie lange müssen wir uns hier die Beine in den Bauch stehen?«

»Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Manche Pauker fühlen sich wie der Papst.«

»Wie der Papst?« fragte Marc verdattert.

Carlo grinste ihn an. »Das sagen wir hier so, weil manche Lehrer meinen, immer wieder ihre Schlüsselgewalt demonstrieren zu müssen. Ärgert dich der Vergleich? Bist du katholisch?«

»Katholisch schon. Aber mit gesundem Menschenverstand, wenn du weißt, was ich meine«, wies Marc jede Befürchtung einer möglichen Kränkung von sich.

Carlo grinste verschmitzt. Er hatte verstanden. »Wirst dich an diese Art Pauker gewöhnen müssen. Sind zwar nicht alle so, aber mit einigen ,ergrauten Eminenzen’ liegen wir öfter im Clinch.«

»Wer ist ,wir‘?«

»Die Schülervertretung. Einigen von den alten Semestern ist unser Mitspracherecht geradezu ein Gräuel.«

»Arbeitest du in der SV mit?«

»Ich bin der Schülersprecher in diesem Laden. Wenn du also mal was auf dem Herzen hast, wende dich ruhig an mich. Dafür bin ich schließlich da.«

Marc zog eine anerkennende Miene. Dieser Carlo Rickerts stieg in seinem Ansehen augenblicklich noch höher. Es freute ihn ungemein, gleich am ersten Schultag und bei der ersten Begegnung an einen so bedeutenden und vertrauenerweckenden Mitschüler geraten zu sein. Es nahm ihm die letzte Reserviertheit, so dass er mit seinen Fragen lockerer und persönlicher wurde.

»Du trägst ja äußerst schnieke Klamotten. Im ersten Moment dacht’ ich, du wärst ein Lehrer.«

»Gott behüte!« Carlo zupfte an seinem Sakko. »Das ist ein Spleen von mir.«

»Jobbst du auch, dass du dir solchen Edelzwirn leisten kannst?«

»Wieso ,auch‘?« fragte Carlo zurück, ohne eine Antwort gegeben zu haben.

»Ich mache Computergeschichten für einige Firmen und verdien’ mir so ein bisschen was zum Taschengeld dazu.«

Carlo stieß einen kurzen Pfiff aus. »Donnerwetter!« Und mit einer schelmischen Miene ergänzte er: »Dann weiß ich ja, an wen ich mich halten kann, wenn ich in der Computer-AG nicht klarkomme.«

»Tu das!« ging Marc spontan darauf ein. »Ich helfe dir gerne.«

Über seine Frage nach einem Nebenverdienst, auf die er keine Antwort erhalten hatte, ging er vollends hinweg, als sein Gegenüber unvermittelt das Thema wechselte.

»Wenn du willst, mach ich dich mit ein paar Leuten bekannt, mit denen ich viel zusammen bin.«

»Oh, ja! Gerne!« sprang Marc sofort und dankbar auf den Vorschlag an.

»Komm mit!« Carlo ging voran, schlängelte sich mal links, mal rechts an Schülertrauben vorbei. Marc fiel auf, wie respektvoll manche ihm Platz machten. Konnte er da auch eine Spur von Furcht beobachten? Er schob den Gedanken als absurd beiseite. Sie hielten auf eine Säule der Vorhalle zu, hinter der eine Schülergruppe stand. Marc folgte Carlo dicht auf den Fersen, innerlich wie ein Bogen gespannt darauf, wen er nun kennenlernen würde. Er konnte nicht ausmachen, wie viele Leute hinter der Säule standen. Die eine Person jedoch, die er sah, versetzte ihm einen Schreck. Als ahne er Marcs Gedanken, drehte Carlo sich halb nach ihm um und erklärte:

»Auch wenn manche von ihnen nicht so gekleidet sind wie du und ich, so sind sie in ihrem Kern alle liebe, dufte Typen. Auf jeden von denen kannst du in der Not zählen. Es sind echte Freunde.«

Marc hätte das gerne geglaubt, aber es fiel ihm sehr schwer. Er bemühte sich, sich nichts von seinem Unbehagen anmerken zu lassen, als sie schließlich in der Gruppe aus zwei Jungen und zwei Mädchen standen.

»Hey, Leute, ich möchte euch Marc vorstellen, einen neuen Mitschüler. Er kommt von der Realschule, ist ein Computer-Freak und, wie mir scheint, auch sonst eine coole Socke, mit der man Pferde stehlen kann.«

»Das mit den Pferden bitte nicht wörtlich nehmen. Ich klaue nur Pferde, die unter einer Motorhaube stecken«, warf Marc mit einem Augenzwinkern ein, um als Einstieg einen kleinen Gag zu landen.

Er hatte Erfolg mit seiner Absicht. Gelächter machte die Runde.

Carlo setzte auf den Ulk noch einen drauf. »Gut, dass wir das wissen. Kim hat schon seit langem eine Schwäche für den dicken Benz vom Direktor, da brauchen wir ihr keinen zu kaufen.«

Alle lachten lauthals. Wer von den beiden Mädchen die erwähnte Kim war, klärte sich für Marc sehr schnell.

»Jetzt weiß ich wenigstens, was ich euch wert bin, ihr Geizhälse. Da sind ja Schotten großzügiger«, scherzte das Mädchen mit den langen, dunkelbraunen Haaren in gespielter Gekränktheit.

Marc erkannte sie wieder. Bei so manchem Einkauf in der Stadt war ihm dieses Mädchen wegen ihres bildhübschen, dezent geschminkten Gesichts und ihrer oft extravaganten Kleidung aufgefallen. Und auch jetzt stach ihm ihr Outfit ins Auge. Ganz in Weiß, trug sie ein hauchdünnes T-Shirt, einen ledernen Mini-Rock – beides so knalleng, dass sich ihre Körperkonturen überdeutlich darunter abzeichneten – und dazu passend weiße Netzstrümpfe. Marcs Augen hingen an ihr fest wie an einem Titelbild der »Vogue«. Erst als sich ihre Blicke trafen, sah er abrupt weg zu dem Jungen rechts neben ihr, auf den Carlo zeigte.

»Das ist Tommi. Daneben Katja.«

Marc bemerkte, dass beide ganz in Schwarz gekleidet waren. Dabei fiel ihm besonders Katja auf, die trotz des warmen Wetters einen langen, schwarzen Mantel trug, der aussah wie aus Großvaters Mottenkiste und ihr viel zu weit war. Schwarze Haarsträhnen umrandeten ein feinliniges Gesicht, in dem sich in einem kräftigen Dunkelrot bemalte Lippen kontrastreich abhoben.

»Unsere Luxus-Kim. Kim Ghedina«, fuhr Carlo neckend mit seiner Vorstellung der Clique fort, wofür er von der Angesprochenen ein verächtliches Zähneblecken erntete.

»Ghedina?« stutzte Marc. »Von ,Ghedina Moden?«

»Richtig«, gab Carlo die Antwort. »Ihrem Alten … ähem, sorry, ihrem Vater, meine ich, gehört das Bekleidungsgeschäft.«

Ehe Marc nachhaken konnte, was er sehr gerne getan hätte, war Carlo bereits bei dem letzten aus der Runde, um den er feierlich seinen Arm legte.

»Und hier haben wir noch so einen edlen Spross eines Awenacher Bonzen – Alex Zallberg.«

Erneut machte Gelächter die Runde.

Marc wusste sofort Bescheid. Die Möbelfabrik »Zall-Co« war mit Abstand das größte Unternehmen am Ort. Der Schreck, den er vorhin bei Alex’ Anblick bekommen hatte, legte sich. Skinheads gab es mehrere in Awenach, und er war ihnen auch schon öfter auf dem Marktplatz begegnet. Doch Umgang mit ihnen hatte er bis dahin nicht gehabt – und auch keinen großen Wert darauf gelegt. Sie erschienen ihm wie Exoten aus fernen Ländern. Es verwunderte ihn, bei dem Ruf, den Skinheads als brutale, aggressive Neo-Nazis hatten, einen von ihnen in dieser Gruppe vorzufinden. Irgendwie passten Kim, Carlo und Alex nicht zusammen, wie es ihn überhaupt erstaunte, dass diese grundverschiedenen Typen eine Clique bilden konnten. War es die gemeinsame Kindheit in der gleichen Nachbarschaft, die sie verband? Vielleicht der gemeinsame schulische Werdegang? Oder waren es ähnliche menschliche Wesenszüge, durch die sie zusammengefunden hatten? Irgend etwas musste es geben, das ein Band zwischen ihnen geknüpft hatte. Marc war neugierig, was das sein mochte. Jedenfalls gab Carlos Art, mit Alex umzugehen, ihm einen Anstoß, seine Vorurteile gegenüber Skins einmal gründlich zu überdenken. Und wenn er es recht betrachtete, war es im Grunde genommen höchst kindisch, vor jemandem einen Schreck zu bekommen, nur weil er mit fast kahlgeschorenem Kopf, Bundeswehrweste, olivfarbener Hose und schweren Springerstiefeln anders aussah als man selbst. Zum Abbau der Barriere trug auch Alex’ umgängliche Art bei, als er ihn in ein Gespräch verwickelte.

Marc ließ sich nur einmal kurz ablenken, als Tommi Katja nach einer Zigarette fragte. Er tat, als habe er es nicht gesehen. Doch es war unmöglich, die breite elastische Binde an Katjas linkem Arm nicht zu bemerken, die zum Vorschein kam, während sie Tommi die schwarze Schachtel hinhielt.

Das konnte vieles bedeuten. Ein Ekzem, eine Sehnenscheidenentzündung, eine Gelenkverletzung. Als letzte Möglichkeit kamen ihm Schnittwunden in den Sinn. Er verscheuchte den Gedanken rasch wieder. Nein, eine Selbstmordkandidatin konnte er sich in dieser Clique nicht vorstellen, die so herzlich miteinander umging. Außerdem hatte Carlo gesagt, dass sie alle echte Freunde waren, auf die man in der Not zählen konnte. Carlo war kein Spinner. Marc glaubte ihm. Und er fand es eigenartig, dass er selbst bereits dieses positive Gefühl bei dem ganzen hatte, obwohl er die einzelnen erst seit ein paar Minuten kannte.

»Achtung! Die hohen Herrschaften rollen an!« rief Tommi plötzlich in die allgemeine Unterhaltung hinein, und alle Augen wanderten zur Treppe, die der Direktor in Begleitung zweier Männer und einer Frau herunterstieg.

»Aha! Das also sind unsere Mentoren!« kommentierte Katja nüchtern das Erscheinen. »Die Grunwald. Das ist heavy!«

»Die hat ganz schön Haare auf den Zähnen. Ein Segen, dass Schmidtchen Schleicher nicht dabei ist«, bemerkte Alex erleichtert das Fehlen seines Physiklehrers aus der 10. Klasse, der sein rechtes Bein wegen eines versteiften Kniegelenks beim Gehen hinterherzog.

Carlos Augen hafteten die ganze Zeit über an einer anderen Person. Sie hielt sich bescheiden und zurückhaltend neben Direktor Franck.

»Kennt einer von euch den Typen links neben der Grunwald?« fragte Katja.

»Der ist neu an unserer Penne«, erwiderte Carlo und ließ seine Blicke nicht ab von dem Mann.

Kim Ghedina maß dessen sportlichen, durchtrainierten Körper mehrmals von oben bis unten.

»Top-Figur! Und ein echt süßes Gesicht!« ließ sie einen Kommentar im schwärmerischen Tonfall ab und fügte augenzwinkernd hinzu: »Endlich ein richtiger Mann und kein Ersatzteil wie ihr!«

Wilde Proteste der drei Jungen brachen los.

Marc fiel auf, dass niemand ein Wort über den wohlbeleibten, etwa fünfzigjährigen Herrn mit gedrungenem Hals verlor, dessen leicht gerötetes Gesicht andeutete, wie »feurig« es werden konnte, wenn er erst einmal in Zorn ausbrach. Er war erstaunt, wie flink und geschmeidig sich dieser Mann trotz seiner Leibesfülle zu bewegen vermochte.

»Und wer ist der Dicke da?« fragte er neugierig nach.

Tommi sah ihn mit einem merkwürdigen Blick an. »Das ist Karl-Heinz Kessebom.«

»Was ist mit dem? Wie ist der so?« Marc wurde den Eindruck nicht los, dass er einen wunden Punkt berührte. Denn Tommi entgegnete platt: »Er hat letztes Schuljahr in einem seiner Wutanfälle einen Stuhl gegen die Wand gepfeffert. Genügt dir das?«

Marc wurde es mulmig bei dieser Vorstellung. Es reizte ihn nicht gerade, diesen Mann als Mentor und Mathematiklehrer zugeteilt zu bekommen.

Direktor Franck schloss die beiden Türen zur Aula auf, und kleine Rinnsale des großen Schülerpulks begannen sich hindurchzuzwängen. Die Clique um Carlo Rickerts hatte es gar nicht eilig, hineinzugelangen. Sie warteten ab, bis nur noch eine Handvoll Schüler draußen stand. Dann setzten sie sich behäbig in Bewegung. Marc schloss sich ihnen an, als unversehens Kim Ghedina neben ihm auftauchte.

»Du, Marc, ich möchte dir gerne was sagen«, sprach sie ihn mit leiser, sanfter Stimme an, bei deren Klang ihn ein kribbelndes Gefühl durchfuhr, das er bislang nicht gekannt hatte.

Mit einem sachten Zupfen am Unterarm bedeutete sie

ihm stehenzubleiben. Er befolgte ihren Wunsch und schaute sie gespannt an. Was sie ihm mitteilte, während die anderen weitergingen, verschlug ihm die Sprache und setzte seine kühnsten Phantasien in Gang.

»Du darfst das nicht persönlich nehmen, was ich eben wegen des neuen Lehrers über die Jungen in der Clique gesagt habe. Das galt nicht dir.«

Sie lächelte ihn an und lief schnell den anderen hinterher. Etwas verlegen blieb Marc regungslos stehen. Erst einige Augenblicke später folgte er ihr. Die Clique hatte sich auf die beiden letzten Sitzreihen verteilt. Der Platz hinter Kim war noch frei. Marc setzte sich neben Alex und schaffte es lange Zeit nicht, seine Gedanken zu ordnen. Immer wieder kam in ihm dieselbe Frage hoch: Warum hatte dieses tolle Mädchen ihm solch ein Geständnis gemacht? War es nur das Gefühl, sie könnte ihn verletzt haben? Oder …? Nein, der Gedanke war zu ungeheuerlich. Noch nie in seinem Leben hatte sich ein Mädchen für ihn interessiert. Wieso sollte also ausgerechnet diese vollkommene Schönheit die erste sein? Trotz der ernüchternden Beurteilung der Situation beseelte ihn eine angenehme Gemütserregung, die noch zunahm, je öfter er den lieblichen Rosenduft inhalierte, der Kim umgab. Völlig darin versunken bekam er nicht mit, wie sich vorne auf dem Podium Direktor Franck ans Mikrophon begab.

»Auch das noch! Eine Schnulzenrede! Heute bleibt uns auch nichts erspart!« kommentierte Alex die Szene spöttisch.

Die anderen kicherten leise. Demonstrativ setzte Alex sich den Kopfhörer seines Walkmans auf und rutschte ein Stück auf seinem Stuhl nach unten, bis er von seinem Vordermann nahezu verdeckt war.

*

Nachdem die Versammlung der Jahrgangsstufe 11 in der Aula beendet war, ging Marc ins Sekretariat, um noch ein paar Formalitäten zu erledigen. Anschließend machte er sich gutgelaunt wegen des gelungenen Schulstarts auf den Nachhauseweg. Er war erstaunt über sich selbst. Denn obwohl Typen in schwarzer Kleidung oder Skinheads nicht zu seinem ehemaligen Freundeskreis gehörten und er um sie sonst einen weiten Bogen gemacht hatte, war da nichts mehr von Abneigung in ihm. Im Gegenteil – er fühlte sogar so etwas wie freundschaftliche Zuneigung zu Alex und den anderen. Und am meisten von allen zu Kim.

Die Flügeltür zum Fahrradkeller stand weit offen. Nichts als Finsternis prallte ihm dort unten entgegen. Jemand hatte bereits die Lampen gelöscht. Tageslicht fiel nur spärlich von oben herab, so dass lediglich ein kleiner Radius um den Eingang herum erleuchtet wurde. Danach kam eine pechschwarze Wand, die seine Augen keinen Schritt weit zu durchdringen vermochten. Irgendwo musste ein Lichtschalter sein. Er trat in den Keller, dessen niedrige Decke es einem Zwei-Meter-Mann unmöglich gemacht hätte, aufrecht zu gehen. Langsam tastete er sich links an der Wand entlang. Im Gegensatz zu heute morgen herrschte jetzt hier unten eine Grabesruhe. Er erinnerte sich an eine ähnliche Situation, die er schon mal erlebt hatte. Sie war der sichere Vorbote für einen Streich gewesen. Erleichtert ertastete er etwas, das einem Lichtschalter ähnelte. Er drückte ihn. Zwei Sekunden lang tat sich nichts. Dann durchzuckten unter der Decke von überallher Blitze die Dunkelheit. Augenblicke später tauchten Neonröhren den Keller bis in den hintersten Winkel in ein helles Licht. Erwartungsvoll schaute Marc sich um. Der Raum lag ruhig und verlassen da. Er durchschritt den kühlen, weiß getünchten Keller, bis er die dritte Ständerreihe erreichte, wo er sein Mountain-Bike abgestellt hatte. Alle anderen Räder waren bereits fort. Er öffnete das schwere Motorradschloss und schob sein Gefährt aus dem Ständer. Etwas stimmte nicht. Er merkte es sofort.

Ein kontrollierender Blick auf den Vorderreifen gab ihm recht. Die Luft war raus. Nicht durch ein defektes Ventil – deutlich konnte Marc die Stelle im Reifenmantel erkennen, wo ihn jemand mit einem Messer zerstochen hatte.

Wütend schob er sein Fahrrad aus dem Keller. Oben bei Tageslicht besah er sich die Bescherung genauer. Er war froh, keinen weiteren Schaden festzustellen. Trotzdem, er würde sein teures Rad nach Hause schieben müssen. Deprimiert wollte er lostrotten, als ihm jemand etwas zurief. Den Mann, der da an der Tür eines blauen Passat lehnte, kannte er von heute morgen. Es war sein Mentor und Chemielehrer.

»Eine Panne?« Robert Cullmann hatte den jungen Mann die Treppe hochschleichen sehen und ihm augenblicklich angemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war.

»Ja, einen Plattfuß!« rief Marc zurück.

»Kann ich helfen? Mein Wagen hat einen großen Kofferraum.«

Das Angebot überraschte Marc. Unentschlossen wanderten seine Augen zwischen Auto und Fahrrad hin und her.

»Es würde mir nichts ausmachen. Wirklich nicht«, hörte er Cullmann beteuern.

Er beobachtete, wie sein Lehrer zum Kofferraum ging und für den Transport alles vorbereitete. Das gab ihm den entscheidenden Ruck, und er eilte zu dem Wagen. Ohne viel Aufhebens hievte Robert das Fahrrad vorsichtig auf die Ladefläche. Da es ein Stück hinten herausragte, schloss er die Heckklappe, so weit es ging, und band sie mit einem Seil in dieser Stellung fest.

»So. Das hätten wir.« Er rieb kurz die Hände aneinander.

»Wo soll’s hingehen?«

»Ich wohne in der Südstadt. Bertramgasse acht.«

Robert nickte. »Na, das wäre zu Fuß ein ganz schönes Stück gewesen.«

Der Wagen hatte den Parkplatz gerade verlassen, als Robert das Wort ergriff.

»Mein Name ist übrigens Cullmann.«

»Ich weiß«, erwiderte Marc und grinste verschmitzt. Robert war erstaunt.

Marc lachte. »Manchmal ist Awenach noch wie ein Dorf. Aber ich weiß es, weil sie mein Mentor sind. Ich bin in der Elften.«

»Aah! Ich verstehe. Tut mir leid, dass ich Sie nicht wiedererkannt habe. Über hundert Schüler auf einen Schlag ist doch ein bisschen viel für mein Gedächtnis.«

»Kann ich gut verstehen«, meinte Marc verständnisvoll.

»Und wie heißen Sie?« erkundigte sich Robert nach dem Namen seines Fahrgastes.

»Marc Beiden.«

»Von der Anwaltskanzlei Schuster & Beiden?«

»Ja, mein Vater ist Rechtsanwalt. Woher wissen Sie das?«

Robert setzte den Blinker und lenkte den Wagen nach rechts. »Ich wohne zwar erst seit ein paar Wochen hier, aber mir ist nicht aufgefallen, dass es viele Beidens in Awenach gibt. Und wem ist die große Kanzlei am Marktplatz kein Begriff!«

Marc freute sich, das zu hören. Er war stolz auf seinen Vater und auf das, was er in seinem Beruf erreicht hatte. Für ihn stand fest, er würde nach dem Abitur wie sein Vater ein Jurastudium aufnehmen und später die Kanzlei übernehmen. Obwohl es die ersten Jahre seiner Schullaufbahn wegen einer Hirnhautentzündung nicht gut für ihn ausgesehen hatte und er deswegen erst mal auf der Realschule gelandet war, würde nichts ihn von diesem Ziel abhalten können.

Eine Zeit des Schweigens verging. Marcs Blicke schweiften zur Seite aus dem Fenster, dann wieder nach vorne. Dabei fiel ihm ein roter Aufkleber auf, der die Klappe des Handschuhfachs zierte und die stilisierte Form eines Fisches besaß. Da er es nicht angebracht fand, seiner Neugier nachzugeben, dachte er sich seinen Teil. Vermutlich handelte es sich um das Emblem eines Angler- oder Aquarianer-Vereins. War da nicht auch ein ziemlich langer Aufkleber auf dem Heckfenster gewesen? Er hatte in der Eile nicht darauf geachtet. Er entsann sich dumpf, dass es irgendein Schriftzug gewesen war. An den Wortlaut konnte er sich jedoch nicht mehr erinnern.

»Haben Sie ein bisschen Bammel vor der Oberstufe? Immerhin ist es eine ziemliche Umstellung, auch wegen der aufgelösten Klassen verbände.«

»Bammel eigentlich nicht«, kam es selbstbewusst zurück. »Ich komme von der Realschule, und da ist es eher von Vorteil, dass die Klassen sozusagen neu gewürfelt werden.«

Robert sah ihn überrascht von der Seite an. »Sieh an! Dann hatten wir ja beide heute quasi eine Premiere. Ich wünsche Ihnen, dass Sie rasch Anschluss finden.«

Marc lachte zufrieden. »Der Wunsch ist bereits in Erfüllung gegangen. Ich bin von einer Clique sofort offen aufgenommen worden. Das fand ich echt super.«

Seine Gedanken wanderten zurück in die Aula. Sind schon tolle Typen, dachte er, und ertappte sich dabei, wie er sich darauf freute, sie alle morgen in der Schule wiederzutreffen – und eine Person ganz besonders.

Der Wagen musste an einer Fußgängerampel halten. Eine kleine Gruppe von Schülern überquerte die Straße, von denen ein Mädchen freundlich grüßte.

»Tja, wenn man jetzt wüsste, wer das ist. Ich glaube, sie ist in meiner 10b«, rätselte Robert laut vor sich hin, während er den Gruß erwiderte.

Es verblüffte ihn, unerwartete Hilfe von seinem Fahrgast zu erhalten.

»Stefanie Holm, sie ist in der 10b.«

»Genau! Stefanie!« Es hatte bei ihm geklickt. »Neue Klassensprecherin der 10b. Das ist aber ein glücklicher Zufall, dass Sie das Mädchen kennen.«

»Zufall wohl weniger.« Marc lächelte. »Wir haben schon zusammen im Sandkasten gespielt. Sie ist meine Cousine.«

Nach knapp fünfminütiger Fahrt befanden sie sich in der Bertramgasse. Robert brachte seinen Wagen vor einer Garageneinfahrt zum Stehen, neben der ein mit kleinen Lämpchen zu beiden Seiten ausgestatteter Plattenweg anfing. Zu welch prachtvoller Villa er verlief, ließ sich durch die dichte Tannenhecke nur erahnen. Er stieg aus und hob das Fahrrad aus dem Wagen.

»Viel Spaß beim Flicken!« Er zwinkerte Marc mit einer mitleidigen Miene zu.

»Das wird ein gutes Stück Arbeit«, seufzte Marc bestätigend und bedankte sich fürs Mitnehmen.

»Keine Ursache. Bis morgen.« Robert hob zum Abschied die Hand und stieg in seinen Wagen.

Marc nutzte die Gelegenheit, einen schnellen Blick auf das Heckfenster zu werfen. Hatte er also richtig gesehen! Der Aufkleber war in der Tat ein Schriftzug. Während der Passat abfuhr, las er sich die Worte laut vor:

»Es geht niemand über die Erde, den Gott nicht liebt!« Ein verwunderter Marc Beiden blieb zurück, in seinen Händen – wie mit ihm verschmolzen – ein defektes Mountain-Bike.

*

Stefanie Holm, die gerade vom ersten Schultag nach den Sommerferien nach Hause gekommen war, hörte im Flur laute, aufwühlende Musik aus dem Wohnzimmer dringen. Sie ließ ihre Tasche zu Boden fallen und hängte ihre Jacke an einen Haken der kunstvoll gedrechselten Wandgarderobe. Inzwischen ahnte sie, was die Geräusche im Wohnzimmer zu bedeuten hatten. Sie streifte mit den Fußspitzen ihre Wildlederschuhe ab und kickte sie lässig neben den Schuhschrank, aus dem sie die viel bequemeren Kork-Pantinen hervorholte. Flugs schlüpfte sie hinein, um sich sofort Richtung Wohnzimmer aufzumachen. Die Türklinke noch in der Hand, entdeckte sie bereits ihren 9 Jahre alten Bruder, der zusammengekauert in einem der Sessel hockte. Sie bemerkte auf der Stelle den feuchten Glanz in seinen Augen.

»Was ist passiert, Dennis?« Alarmiert sprang sie herbei und kniete sich neben ihm auf den Teppich.

Ein kurzer Blick zum Fernseher, auf dem der Filmabspann mit leiser Klaviermusik untermalt begann, verriet ihr, dass ihr Bruder sich den Film angeschaut hatte, den sie ihm gestern aus der Videothek besorgt hatte. Und sie verstand. Ihr war es nicht anders ergangen, als sie Vorjahren »E.T.« im Kino gesehen hatte. Auch sie und viele mehr hatte der Film zu Tränen gerührt. Verständnisvoll legte sie den Arm um ihr Brüderchen und wischte ihm mit der Hand die feuchten Wangen trocken.

Stefanie gab ihm einen Kuss, erhob sich und marschierte zum Videorecorder, der die Cassette mittlerweile automatisch zurückgespult und sich ausgeschaltet hatte. Sie knipste den Fernseher mit der Fernbedienung aus und entnahm die Videocassette. Unterdessen hatte sich das Gesicht ihres Bruders aufgehellt. Sie freute sich, dass sie eine so gute Beziehung zueinander hatten, obwohl der Altersunterschied fünfeinhalb Jahre betrug. Manchmal empfand sie ihre geschwisterliche Freundschaft als einzigen Lichtblick in dieser Familie.

Die Hände in den Hosentaschen vergraben, schlenderte Dennis den schmalen Flur entlang in sein Zimmer, dessen Fußboden übersät war von Matchbox-Autos, Stofftieren und »Masters-of-the-Universe«-Figuren. Er kniete sich auf sein Bett und betrachtete das Riesenposter, das darüber hing. Seine Schwester hatte es ihm geschenkt, nachdem es lange Zeit ihr eigenes Zimmer geschmückt hatte. Es zeigte E.T. mit seinen strahlend blauen Augen und erhobener linker Hand, an der die Spitze des Zeigefingers wie ein runder Punkt leuchtete. Eine Weile verharrte er in dieser Stellung und malte sich aus, wie es wäre, wenn E.T. sich in seinem Zimmer vor den Erwachsenen verstecken würde. Wie lustig und toll es wäre, auf dem BMX-Rad mit E.T. durch die Luft zu fliegen. Er sah zum wolkenverhangenen Himmel hinauf, und es schien, als könnte er durch die dicke Wolkenbank hindurchsehen. Seine Augen blickten flehentlich nach oben und füllten sich mit Tränen.

»Komm bitte wieder, E.T! Komm bitte auch zu mir! Ich bin so alleine. Genau wie Elliott. Ich werde dich in meinem Leben auch nie vergessen. Keinen Tag.«

Die erste Träne fiel auf ein welkes Blatt des Drachenbäumchens. Schluchzend drückte er den Stoff-ALF ganz fest an sein Herz.

Die Videocassette in der Hand und die Schultasche über die Schulter gehängt, verschwand Stefanie in ihrem Zimmer. Dank der großen Wohnung, die ihre Eltern in diesem Vier-Familien-Haus angemietet hatten, besaßen Dennis und sie getrennte Zimmer.

Stefanie Holm war 15 Jahre alt und hatte kurze schwarze Haare, von denen eine lange Strähne wie ein Zopf bis auf die Schulter reichte. Ihre Haut besaß einen leicht gebräunten Teint, und das von Natur aus, das ganze Jahr, ohne die künstliche Sonne eines Studios. Von wem sie diese Besonderheit geerbt hatte, konnte sie sich auch nicht zusammenreimen. Die Gesichtsfarbe ihrer Eltern fiel eher sehr blass aus. Sie stellte die Sachen auf ihrem Schreibtisch ab und schaltete als erstes den CD-Player ein. Dann ging sie zurück, kramte kurz in ihrer Tasche und holte einen Zettel sowie die neueste Ausgabe ihrer Lieblingszeitschrift hervor. Auf dem Zettel stand ihr Stundenplan für das erste Schulhalbjahr. Nachdem sie ihn sorgsam auf der Schreibtischunterlage festgeklebt hatte, griff sie sich die Zeitschrift und warf sich zum Lesen aufs Bett. Einige Berichte interessierten sie sehr, so dass sie in ihrer Lektüre versank. Als sie zur Horoskop-Seite kam, wollte sie aus Prinzip gleich weiterblättern, weil sie davon nichts hielt. Sie tat es nicht. Ihre Schulfreundin Anja, die direkt unter ihr wohnte, las regelmäßig ihr Horoskop, egal in welcher Zeitung, und hatte ihr schon oft vorgeschwärmt, wieviel davon stimmte und später sogar eingetroffen war. Aus Neugier warf sie doch einen Blick auf ihr Sternzeichen. Vielleicht stand ja ein heißer Tipp darin, wie sie sich gegenüber ihrem Schwarm verhalten sollte. Sie musste zugeben, dass manches, was sie da las, auf ihren Fall zutraf. Zu ihrem großen Leidwesen konnte sie allerdings nicht die geringste Hilfe oder Ermutigung für ihr Anliegen herauslesen. Mit einem tiefen Seufzer flogen ihre Gedanken zurück in die Schule. Ursprünglich wäre sie früher zu Hause gewesen als Anja. Doch hatte sie ihr vorgeschwindelt, noch ins Sekretariat zu müssen und vorgeschlagen, nicht auf sie zu warten. Anja hatte sie verdutzt angesehen, war aber dann gegangen. Stefanie schlug nur kurz den Weg zum Sekretariat ein, bis sie sicher sein konnte, dass Anja außer Sichtweite war. Dann kehrte sie um und ging in die Vorhalle, um sich dort unauffällig unter die Oberstufenschüler zu mischen. Ihr Augenmerk galt nur einer Person, die sie nach den langen Sommerferien unbedingt sehen musste. Sie hielt sich dicht an einen Pfeiler gedrückt, zur Tarnung in einem Heft blätternd. Als Carlo Rickerts schließlich auftauchte, vergaß sie alles um sich herum. Mit aufkommendem Neid beobachtete sie, wie er auf ihren Cousin Marc zuging, ihn ansprach und anschließend seiner Clique vorstellte. Sie hätte in dem Moment alles dafür gegeben, an Marcs Stelle sein zu können! – Das Rascheln von Papier ließ den Film reißen, der vor ihrem inneren Auge abgelaufen war. Die Zeitschrift war ihr aus der Hand geglitten. Sie nahm sie wieder auf und blätterte weiter zur Heftmitte, wo sie ein Madonna-Poster aus den Klammern löste. Sie fand nicht nur ihre Musik klasse, sondern bewunderte auch, wie schön, selbstbewusst und erfolgreich sie war. Irgendwie passte zu ihr, dass sie das Gefühl eines Kruzifixes um ihren Hals mochte, weil ein nackter Mann daran hing. Stefanie hatte diese Aussage Madonnas zunächst etwas befremdet. So ist sie eben, dachte sie, in allem mutig und echt stark. Sie faltete das Poster auseinander und hängte es an die Wand über ihrem Bett, zu den anderen von »Prince« und den »New Kids on the Block«. Während sie auf der Matratze hin- und herfederte, bekam sie wegen der lauten Musik nicht mit, dass sich ihre Zimmertür öffnete.

»Kommt Mutti heute Mittag nicht?« brüllte Dennis gegen die Musik an.

Stefanie zuckte erschrocken zusammen und wandte sich um.

»Heute nicht. Im Geschäft ist viel zu tun. Da kann sie keine Mittagspause machen. Wieso? Hast du Kohldampf?«

Dennis rieb sich den Bauch. »Da ist schon ein Loch drin.«

»Ich schmeiß’ gleich zwei Pizzas in den Ofen.«

»Oh, lecker!« Er schmatzte mit der Zunge. »Ich nehm’ Salami.«

Stefanie brachte den letzten Klebestreifen an, dann hüpfte sie vom Bett und kontrollierte, ob das Poster auch gerade hing. Das tat es. Gutgelaunt legte sie ihren Arm um Dennis, und sie schlenderten zur Küche.

»Weißt du eigentlich, warum die Pizzas rund sind?«

Ihr Brüderchen spitzte neugierig die Ohren. »Warum?«

»Weil die Italiener es nicht schafften, eckige über die Alpen herüberzuwerfen. Also machten sie runde, flache Pizzas, weil die besser fliegen.«

Sein nachdenkliches Gesicht ließ sie laut lachen. Für diesen Scherz suchte er sich sofort zu revanchieren.

»Und weißt du, warum die Tage im Sommer länger als im Winter sind?«

»Wegen der Sonne und der Sommerzeit!« schoss Stefanie hervor, als wäre das die einfachste Frage der Welt.

»Falsch!« rief ihr Bruder schadenfroh. »Weil es im Sommer heiß ist und sich bei Hitze alles ausdehnt.«

Lachend kniff er ihr in die Seite, dass sie quietschte, und rannte dann davon. Eine turbulente Verfolgungsjagd quer durch alle Zimmer begann.

Nach der Pizza-Mahlzeit zog Dennis ab in sein Zimmer, setzte sich im Schneidersitz auf sein Bett und ließ gelangweilt seinen Lederball zwischen beiden Händen hin- und herrollen. Nachdem er genug davon hatte, stützte er sein Kinn in den Handteller und überlegte, was er nun machen konnte. Er hatte gerade eine Idee, da kam Stefanie ins Zimmer.

»Spielst du mit mir Game Boy?« fragte er hoffnungsvoll.

»Nee, du. Hab’ keine Zeit.« Sie machte ein bedauerndes Gesicht. »Ich muss Zusehen, dass der Film wegkommt, und ich brauch noch einige Utensilien für die Schule. Ich wollt’ nur kurz Bescheid sagen, dass ich gehe«, fügte sie an und hatte die Tür schon hinter sich zugezogen, ehe er überhaupt reagieren konnte. Enttäuscht ließ er mit schmollender Miene den Kopf sinken. Nach einer Weile griff er nach seinem tragbaren Videospiel-System, das auf dem Bettkasten zwischen Nachtlampe und Radiowecker stand. Er legte eine Cassette ein und fing an, gegen sich selbst zu spielen.

Vorbei an jahrhundertealten Fachwerkhäusern, die durch aufwendige Restaurierung zu neuer Pracht erblüht waren, schlenderte Stefanie durch die Altstadt. Sie besaß eine Vorliebe dafür, stundenlang die Einkaufsstraßen entlangzustromern und die farbenfroh dekorierten Schaufenster zu bestaunen. Es bereitete ihr Freude, all die herrlichen Sachen zu bestaunen, die es da gab, auch wenn sie sie sich nicht kaufen konnte. Sie verlor sich oftmals dabei so sehr in diesem Land der tausend Fenster, dass sie die Zeit vergaß. Nicht anders erging es ihr an diesem Nachmittag. Als sie »Ghedina Moden« hinter sich ließ und ihr Blick auf die funkelnde Welt des Juwelier- und Uhrengeschäfts fiel, durchzuckte es sie wie ein Stromschlag. Ungläubig schaute sie auf ihre Uhr. Es war tatsächlich schon so spät! Eilig überquerte sie das Kopfsteinpflaster des Marktplatzes und schlug den Weg nach Hause ein.

Sie hatte gerade in ihrem Zimmer Schulhefte, Zeichenblock und Buntstifte aus der Plastiktüte ausgepackt, als sie hörte, dass ein Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür geschoben wurde. Kurz darauf wurde die Tür geöffnet und wieder zugeworfen. Sie ließ die Sachen liegen, beugte sich auf den Türrahmen gestützt vorsichtig vor und lugte verstohlen um die Ecke auf den Flur. »Hallo«, sagte sie behutsam, als könnte sie damit etwas Böses tun.

Ihr Vater hängte seine hellbraune Lederjacke auf den Garderobenbügel und schaute flüchtig zur ihr herüber.

»Kannst dich ruhig vortrauen. Es passiert nichts. Ich bin nicht betrunken.«

»Ich hab’ doch gar nichts gesagt«, verteidigte sich Stefanie kleinlaut.

»Aber gedacht!« schnauzte Klaus Holm zurück. »Oder meinst du, ich wüsste nicht, was ihr über mich denkt?«

Wortlos schlurfte er in seinen Pantoffeln in die Küche. Stefanie, in der sich alles verkrampfte, hörte das Klappern der Kühlschranktür und kurz darauf ein Zischen, als er eine Bierflasche öffnete. Eine lange, tiefe Stille trat ein. Angestrengt horchte sie über den Flur, konnte jedoch keinen Laut erhaschen. Es würde kommen. Sie war sich sicher. Es kam immer, wenn ihre Mutter mittags nicht vom Geschäft nach Hause gekommen war. Sie wartete. Auf alles gefasst, atmete sie hastig und hielt zwischendurch immer wieder gebannt die Luft an. Ihre Hände wurden schon ganz kalt vom Umklammern des eisernen Türrahmens, da geschah es tatsächlich. Ein mächtiges Scheppern von Kochtöpfen brach los. Es dauerte nur ein paar Sekunden. Dann hörte der Spuk wieder auf. Aber die Stille kehrte nicht ganz zurück. Sie vernahm ein undeutliches Gebrumme aus der Küche, in das sich ein leises Wimmern mischte, von dem sie irritiert feststellte, dass es aus einer ganz anderen Richtung kam. Erst jetzt nahm sie ihr Brüderchen wahr, das wie ein Häuflein Elend neben dem Schuhschrank stand. Dicke Tränen kullerten seine Wangen herunter. Auf Zehenspitzen huschte Stefanie zu ihm, schob ihn vor sich her in sein Zimmer und nahm ihn liebevoll in den Arm. Obwohl diese furchtbaren Entgleisungen ihres Vaters oft vorkamen, bedurfte es immer wieder großer Zuwendung, ihr Brüderchen zu beruhigen. Die Fragen, die er dabei stellte, waren stets die gleichen.

»Warum macht Vati das? Hat er uns und Mami denn nicht mehr lieb?«

Sie wusste sie auch nicht zu beantworten und drückte ihn ratlos fester an sich. Zwei Stunden blieb sie bei ihm, bis sie von neuem die Wohnungstür aufgehen hörte. Rasch sprang sie auf den Flur, um ihre Mutter vorzuwarnen.

Zur Begrüßung gab sie ihr einen Kuss auf die Wange.

»Paps ist wieder geladen.«

Dagmar Holm legte ihre Tasche auf dem Schuhschrank ab und zog die Schuhe aus. Jeder ihrer Bewegungen war anzumerken, dass es ein anstrengender Arbeitstag gewesen war.

»Tag, mein Schatz!« entgegnete sie mit erschöpfter Stimme. »Wo ist Paps?«

»Im Wohnzimmer. Er hängt wie immer mit seinem Bier vor dem Flimmerkasten.«

Dennis gesellte sich zu ihnen.

»Bin ich kaputt«, stöhnte Dagmar Holm und holte tief Luft. Dann strich sie ihrem jüngsten Sprössling über sein samtweiches, blondes Haar.

»Ich hoffe, ihr beiden seid nicht böse auf Mami, dass sie nicht gekocht hat?«

»Bist du morgen da?« fragte Dennis in piepsigem Ton und schaute flehentlich zu ihr auf.

»Im Moment fehlen viele Kollegen. Zwei sind im Urlaub, eine ist krank. Ich kann wahrscheinlich die ganze Woche mittags nicht kommen.«

Betrübt senkte sich sein Kopf auf die Brust. Um seine Enttäuschung zu dämpfen, machte sie ihm ein Angebot.

»Ich bereite nachher das Essen für morgen vor. Wie wär’s mit deinem Lieblingsessen?«

Sie beugte sich vor, um in seinem Gesichtsausdruck zu lesen.

»Na? Pommes sind noch im Keller im Gefrierschrank«, versuchte sie ihm ihren Vorschlag schmackhaft zu machen.

Ohne sie anzusehen, ging sein Kopf in einem angedeuteten Nicken auf und ab.

»Prima.« Das Wort passte nicht zu der gebrochenen Stimme, in der maßlose Enttäuschung mitschwang.

Dagmar Holm startete einen zweiten Versuch.

»Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe.«

Sie langte nach ihrer Tasche und zog den Reißverschluss auf. Aufmerksam hob Dennis seine Augen. Er beobachtete, wie seine Mutter eine quadratische Schachtel hervorholte, auf der sich ein buntes Bild befand und die zwei Worte, die er zwar nicht verstand, aber kannte – »Hero Quest«.

»Das ist die Fortsetzung vom ersten Spiel, das du schon hast.«

Erwartungsvoll gab sie ihm die Schachtel, doch erhellte sich sein Gesicht nur unmerklich.

»Freust du dich denn nicht? Du wolltest es doch so gerne haben.« Sie wurde ungehalten.

»Es sind undankbare Blagen!« ertönte plötzlich die Stimme ihres Mannes. Er stand in der Wohnzimmertür und grinste sie an. »Das Ergebnis deiner Erziehung. Wenn man in diesem Fall überhaupt von Erziehung reden kann. Wo die Mutter den ganzen Tag nicht da ist.«

Seine glasigen Augen verrieten ihr, dass er bereits einige Flaschen Bier intus hatte.

»Ich verdiene dazu. Das muss ja wohl auch sein bei deinem Alkoholkonsum«, hielt sie ihm entgegen und wandte sich an Stefanie. »Nimm Dennis und geht in sein Zimmer.«

Wortlos legte Stefanie ihren Arm um ihr Brüderchen und befolgte den Rat ihrer Mutter.

»Ach so! Jetzt bin ich wohl auch noch Schuld an allem«, konterte ihr Mann erbost. »Das wird ja immer drolliger. Du gehörst hierher und nicht hinter eine Ladenkasse. Ich verdiene Geld, und das reicht.«

»Hör auf zu träumen!« keifte sie zurück. »Bei dem Vermögen, das du regelmäßig in die Kneipen schleppst, reicht es eben nicht. Ich will meinen Kindern wenigstens so viel bieten, dass sie sich vor ihren Freunden nicht zu schämen brauchen.«

»Ja, deine Kinder!« schrie er wütend und zeigte mit dem Finger auf sie, als wollte er sie durchbohren. »Muss das denn sein, dass sie alle naslang neue Spielsachen bekommen?«

»Muss das sein, dass du alle naslang säufst?« giftete sie zurück.

Stefanie mochte die Streiterei auf dem Flur nicht mehr mitanhören und hielt sich die Ohren zu. Sie wunderte sich über Dennis, der neben ihr auf dem Teppich hockte und weinte, aber sich gleichzeitig mit seinem neuen Spiel beschäftigte. Er breitete das bunte Spielbrett aus und stellte die weißen Figuren auf, die aus vier Zombies, acht Skeletten und vier Mumien bestanden. Augenblicke später war er in ein neues Abenteuer versunken. Da es sie interessierte, um was es bei den hässlichen Puppen überhaupt ging, las sie sich den Text auf dem Spielkarton durch.

»Der Hexer lebt! Seine schwarze Magie hat ihn gefeit gegen das mächtige Geisterschwert. Nur blitzschnelles Eingreifen kann ihn daran hindern, seine Legion der Verdammten wieder um sich zu scharen.«

Diese Erläuterung machte sie zwar auch nicht schlauer, aber ihr Brüderchen schien das Spiel zu begeistern – und das war das Wichtigste. Sie war froh, dass er der Wirklichkeit entkommen und in seine Spiel weit entrückt war.

Sie nahm dumpf das Zuknallen einer Tür wahr und löste langsam die Hände von den Ohren. Es war mit einem Male ruhig in der Wohnung. Nur Dennis murmelte leise vor sich hin und schien den Kampf seines Lebens auszufechten. Stefanie erhob sich und verließ den Raum, ohne dass ihr Bruder etwas davon mitbekam. Sie schlich in ihr eigenes Zimmer und ging sofort ins Bett. Es machte ihr nichts aus, unter diesen Umständen aufs Abendbrot zu verzichten. Da es zum Schlafen noch zu früh war, griff sie nach ihrem Buch. Sie las an der Stelle weiter, wo sie gestern ihr Lesezeichen eingeschoben hatte, und verschlang Seite um Seite.

Nach einer Stunde etwa wurden ihre Lider schwer wie Blei, und die Zeilen verschwammen immer öfter vor ihren Augen. Herzhaft gähnend legte sie das Buch beiseite, löschte, vom Gelesenen warm umfangen, das Licht und kuschelte sich in ihre Decke ein. Augenblicklich fiel sie in einen tiefen Schlaf, der sie von einem wüsten Traum in den nächsten führte. Sie ging durch das Gerippe einer menschenleeren Stadt, die voller sich bewegender Schatten und schwarzer Fensterhöhlen war. In ihrer Mitte erreichte sie einen in graubraune Dunkelheit gehüllten Jahrmarkt. Überall standen einsame, verrostete Bierbuden und Karussells, deren Planen zerfetzt im kalten Wind flatterten. In einem Wind, der durch die gespenstisch leeren Gassen pfiff und hämisch immer wieder das gleiche Lied summte – ein Lied vom Tod im feinen Gewand.