13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

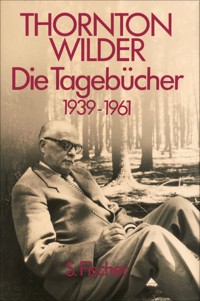

Thornton Wilder: Die Tagebücher des großen klassischen Autors der modernen amerikanischen Literatur Thornton Wilders Tagebücher bieten eine faszinierende Möglichkeit, einen der bedeutendsten modernen Schriftsteller bei seiner schöpferischen Arbeit, und die stete intellektuelle Anstrengung eines Künstlers zu erleben, der wie kaum ein anderer über das kulturelle Erbe der westlichen Zivilisation verfügte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 697

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Thornton Wilder

Die Tagebücher 1939–1961

Über dieses Buch

Die Tagebücher des großen klassischen Autors der modernen amerikanischen Literatur

Diese Tagebücher bieten eine faszinierende Möglichkeit, einen der bedeutendsten modernen Schriftsteller bei seiner schöpferischen Arbeit und die stete intellektuelle Anstrengung eines Künstlers zu erleben, der wie kaum ein anderer über das kulturelle Erbe der westlichen Zivilisation verfügte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Thornton Wilder wurde am 17. April 1897 in Madison, Wisconsin, als Sohn eines Zeitungsverlegers geboren, der als Generalkonsul nach Hongkong und Schanghai ging. Thornton Wilder erhielt für sein umfangreiches literarisches Werk zahlreiche Auszeichnungen, u.a. dreimal den Pulitzer-Preis und 1957 in Frankfurt am Main den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er starb am 7. Dezember 1975 in Hamden, Connecticut.

Impressum

Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger

Coverabbildung: Alfred Eisenstaedt, Life Magazine / Time Inc.

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die amerikanische Originalausgabe erschien 1985 unter dem Titel ›The Journals of Thornton Wilder 1939-1961‹ in der Yale University Press, New Haven und London.

© 1985 by Union Trust Company, New Haven, Connecticut

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1988

Für diese Ausgabe:

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403458-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Vorwort

Anmerkung des Herausgebers

Die Tagebücher

1939–1941

8. FEBRUAR 1939. [Desmond MacCarthy und ein Stil für The Alcestiad.]

9. FEBRUAR 1939. [The Ides of March].

1. 1. FEBRUAR 1940. Über das Moralisieren.

2. 3. FEBRUAR 1940. Über den Film Früchte des Zorns.

4. 4. FEBRUAR 1940. Über Utopien und Panazeen.

6. 16. FEBRUAR 1940. Über Sentimentalität und Obszönität.

7. 17. FEBRUAR 1940. Über Religion und Psychoanalyse.

8. [17. ODER 18. FEBRUAR 1940], Fortsetzung von Eintragung 4, über Utopien und Panazeen.

9. 18. FEBRUAR 1940. Über die Chinesen und »Das Gesicht wahren«. (Auch über die Bemühungen der Japaner, sich ehrenvoll aus ihrem Krieg zurückzuziehen.)

12. 22. FEBRUAR 1940. Zu einer Definition des Romans.

15. 7. MÄRZ 1940. [John Van Drutens Leave Her to Heaven.]

16. WILLIAMSBURG, VA., 10. APRIL 1940. Faulkners Licht im August.

19. ST. AUGUSTINE [FLA.], 2. MAI 1940. Über Faulkners Das Dorf.

29A. THE MACDOWELL COLONY, PETERBOROUGH, H. H., 6. JULI 1940. »The Ends of the Worlds«

31. QUEBEC, 26. OKTOBER 1940. Über mein Stück [Wir sind noch einmal davongekommen].

33. [QUEBEC], 29. OKTOBER 1940. Über die Bühne und Frauen.

34. QUEBEC, 1. NOVEMBER 1940. Schwierigkeiten mit meinem Stück [Wir sind noch einmal davongekommen].

36. MANOIR DE SAINT-CASTIN, LAC BEAUPORT [QUEBEC], NOVEMBER 1940. Über englische Prosa im 19. Jahrhundert.

38. 12. NOVEMBER 1940. Einige Viktoriana.

39. MONTREAL, 27. NOVEMBER 1940.Über das glückliche Ende und den Pessimisten.

40. QUINTO BATES, AREQUIPA, PERU, 23. MAI 1941.Skizze für ein Porträt von Tia Bates.

42. CHICAGO, 7 UHR 30 MORGENS, 22. AUGUST 1941.[Eine Theorie des Romans und der Erzählung.]

44. NESHOBE ISLAND, LAKE BOMOSEEN, VT., 2. DEZEMBER 1941.Über den dritten Akt meines Stückes [Wir sind noch einmal davongekommen].

1948–1961 [Teil 1]

406. 6. JUNI 1948. Über Erfolg und Neid.

407. RMS »MAURETANIA«, AM ABEND DER ANKUNFT IN COBH, 21. SEPTEMBER 1948. Mein neues Stück [»The Emporium«].

408. RMS »MAURETANIA«, 21. SEPTEMBER 1948. Die Arbeit an Lope de Vega.

409. RMS »MAURETANIA«, 22. SEPTEMBER 1948. Die Szenenbehandlung in »Pluck and Luck« (Arbeitstitel des neuen Stückes). [Später »The Emporium« – Das Kaufhaus – genannt.]

410. THE GRESHAM HOTEL, DUBLIN, MITTWOCH, 23. [22.] SEPTEMBER 1948. Über »The Emporium« (Neuer Arbeitstitel des Stückes, früher »Pluck and Luck«).

412. [DUBLIN], 24. SEPTEMBER 1948. Über »The Emporium«.

413. HOTEL RUSSELL, [DUBLIN], 25. SEPTEMBER 1948. Über »The Emporium«.

414. [DUBLIN,] SONNTAG ABEND, 26. SEPTEMBER 1948. Über »The Emporium«.

415. RUSSELL HOTEL, [DUBLIN,] DONNERSTAG MORGEN, 30. SEPTEMBER 1948. Über »The Emporium«.

417. GRESHAM HOTEL, [DUBLIN,] DONNERSTAG ABEND, [7.?] OKTOBER 1948. Über »The Emporium«.

418. [OKTOBER?] 1948. Zu den deutschen Vorlesungen. Die Theorie des Einzigartigen Falles.

421. STEFANI HOTEL, ST. MORITZ, 27. DEZEMBER 1948. »The Emporium«.

423. HOTEL SPLENDIDO, PORTOFINO, 15. JANUAR 1949 – ZWEIHUNDERTJAHRFEIER DES GEBURTSTAGS ALFIERIS. [»The Emporium«].

425. [CLARIDGE HOTEL, ATLANTIC CITY, N.J.,] 7. MAI 1949. »The Emporium.«

426. HOTEL ARLINGTON, POTSDAM, N. Y., 25. MAI 1949. Goethes »Die Geschwister«.

426A. ASPEN[Colo.,] 23. JULI 1949. [Goethes »Die Geschwister«]

428. ASPEN, COLO., 25. AUGUST 1949. »The Emporium.«

429. HOTEL VIKING, NEWPORT, R. L, 28. SEPTEMBER 1949. »The Emporium.«

430. Hamden[CT.,] 6. NOVEMBER 1949. Faulkners Absalom, Absalom!

431. SS »VEENDAM«, SAMSTAG, 25. FEBRUAR 1950. Der Romancier und die Annahme der Allwissenheit.

432. SS »VEENDAM«, 26. FEBRUAR 1950. Die Situation des jungen Mädchens von achtzehn.

433. SS »VEENDAM«, 3. MÄRZ 1950. Der Romancier als Allwissender oder alle Autoren imaginärer Handlung gehen von der Annahme aus (und erwarten), daß sie allwissend sind.

434. SS »VEENDAM», 3. MÄRZ 1950. Henry James' Die Flügel der Taube. Im Lichte des oben genannten Schemas betrachtet.

436. HOTEL DE L'ANGLETERRE, ST. JEAN DE LUZ [FRANKREICH], SONNTAGNACHMITTAG, 26. MÄRZ 1950.Ein Blick auf meine Lage (Auszug).

438. [HOTEL DE LONDRES, SAN SEBASTIAN, SPANIEN, 31.? MÄRZ 1950] … André Gides Journal 1942–1949 …: einige Anmerkungen.

442. SS »MEDIA«, FREITAG, 5. MAI 1950. Projekt für einen Roman: »Der Wendepunkt.«

444. HAMDEN, [CT.,] 6. JULI 1950. Credo.

455. DUNSTER HOUSE, HARVARD, 10. OKTOBER 1950. Kierkegaards Furcht und Zittern.

472. VIKING HOTEL, NEWPORT, R. L, 4. NOVEMBER 1950. Zur fünften Norton-Vorlesung: Melvilles Billy Budd, Foretopman (Gelesen in [der Ausgabe von] John Lehmann, London 1947.)

473. VIKING HOTEL, NEWPORT, R. I, 4. NOVEMBER 1950. Zur ersten Norton-Vorlesung: Der amerikanische Schriftsteller als Sprecher zu einer Menge.

478. DUNSTER HOUSE, [HARVARD,] 15. NOVEMBER 1950. Zur zweiten Norton [-Vorlesung]: Thoreau.

485. DUNSTER HOUSE, [HARVARD,] 30. NOVEMBER 1950. Ein Brief.

487. COLUMBIA UNIVERSITY CLUB, NEW YORK, 4. DEZEMBER 1950. Zur vierten Norton [-Vorlesung].

490. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 20. DEZEMBER 1950. Claudels Mittagswende und die Liebe in Frankreich.

491. COLUMBIA UNIVERSITY CLUB, NEW YORK, 9 UHR MORGENS, SAMSTAG 30. DEZEMBER 1950. Arbeitsplan [Auszug].

492. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 3. JANUAR 1951. Stendhals Rot und Schwarz; Einleitung.

494. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 18. JANUAR 1951. Die Poe-Vorlesung: erste Suche.

498. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] SONNTAG ABEND, 21. JANUAR 1951. Ein wenig Arbeit an Palestrina: Missa Dies Sanctificatus.

499. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 22. JANUAR 1951. Poes Eureka: einige letzte übriggebliebene Bemerkungen. Fortsetzung der Eintragung 493.

503. QUEBEC, MITTWOCH, 31. JANUAR 1951. Die Entstehung der »Novela« Don Quijote. Warum das Manuskript des Cid Hamete Benengeli?

504. QUEBEC, DONNERSTAG ABEND, 1. FEBRUAR 1951. Herman Melville: Erster Entwurf zu The Confidence-Man.

510. WIDENER LIBRARY, [HARVARD,] 16. FEBRUAR 1951. Zur Poe-Vorlesung.

511. WIDENER LIBRARY, [HARVARD,] 16. FEBRUAR 1951. Edgar Allan Poe und der Tod.

513. COPLEY-PLAZA HOTEL, BOSTON, SONNTAG MORGEN, [18.] FEBRUAR 1951. Zum Vortrag über das griechische Drama: Die Lehre von der einzigartigen Gelegenheit.

514. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 22. FEBRUAR 1951. Zu Don Quijote: Sechste Vorlesung.

516. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 24. FEBRUAR 1951. Don Quijote, immer wieder.

521. [MASSACHUSETTS GENERAL] HOSPITAL, [BOSTON, MASS.,]KARFREITAG, 23. MÄRZ 1951.Varia: Der »Ich«-Erzähler als Person; berichten Shakespeare und Dickens ehrlich über das Abscheuliche? Was ist das wirkliche Thema von Große Erwartungen?

523. [MASSACHUSETTS GENERAL] HOSPITAL, [BOSTON, MASS.,] OSTERMORGEN, 25. MÄRZ 1951. Das Norton-Buch: Versuch einer Beschreibung einer amerikanischen Religion.

527. [MASSACHUSETTS GENERAL] HOSPITAL, [BOSTON,] 29. MÄRZ 1951. Französischer Individualismus und Dr. Schweitzer.

535. HOTEL CONTINENTAL, CAMBRIDGE, [MASS.,] MITTWOCH, 11. APRIL 1951. Große Erwartungen: Der Ich-Erzähler und die Allwissenheit des Romanciers.

1948–1961 [Teil 2]

537. HOTEL CONTINENTAL, CAMBRIDGE, [MASS.,] SONNTAG, 15. APRIL 1951. Melville und der Roman.

540. [HOTEL CONTINENTAL, CAMBRIDGE, MASS.,] SONNTAG MITTAG, [22.] APRIL 1951. Krieg und Frieden.

556. DUNSTER HOUSE, [HARVARD,] SONNTAG, 5. AUGUST [UND DIENSTAG, 7. AUGUST] 1951. Poe: Wie man aus nekrophilem Sadismus Literatur machen kann.

557. HOTEL CONTINENTAL, CAMBRIDGE, [MASS.,] 18. AUGUST 1951. Woollcott.

560. HOTEL CONTINENTAL, CAMBRIDGE, [MASS.,] 20. AUGUST 1951. Woollcott – Fortsetzung.

565. JANET [DAKIN]S HAUS IN AMHERST, MASS., 7. SEPTEMBER 1951. Woollcott – Fortsetzung …

567. SS »VEENDAM«, FREITAG, 21. SEPTEMBER 1951. Der scharlachrote Buchstabe.

568. SS »VEENDAM«, SAMSTAG, 22. SEPTEMBER 1951. Amerikanische Aspekte von Der scharlachrote Buchstabe und das Unamerikanische.

570. HOTEL MONTALAMBERT, PARIS, 29. SEPTEMBER 1951. Anouilh und die Frau in Frankreich.

575. HOTEL LEGRIS ET PARC, FONTAINEBLEAU, [FRANKREICH,] 3. OKTOBER 1951. Memoiren: eine Begegnung mit Gurdjieff in Fontainebleau.

578. HOTEL LEGRIS ET PARC, FONTAINEBLEAU, [FRANKREICH,] MONTAG, 8. OKTOBER 1951. Memoiren II: Begegnung mit Gurdjieff, Fortsetzung.

581. SS »SATURNIA«, 30. OKTOBER 1951. Jean Genet: Œuvres complètes; Volume II: Notre-Dame-des-Fleurs; Le Miracle de la rose und zwei Gedichte. (Marie-Louise Bousquet sagt mir, daß der – noch nicht erschienene – Band I aus Sartres Essay über Genet bestehen werde und daß dieser Band [Gallimard 1951] als Versuchsballon gestartet wurde, um zu sehen, ob ihn die Polizei beschlagnahmt.)

583. SS »SATURNIA«, DONNERSTAG, 1. NOVEMBER 1951. Emersons Essay »Experience«, Paragraph 8: Explication de Texte.

587. COLUMBIA UNIVERSITY CLUB, [NEW YORK,] DIENSTAG, 6. NOVEMBER 1951. Emersons (und Amerikas) Optimismus.

588. COLUMBIA UNIVERSITY CLUB, [NEW YORK,] 7. NOVEMBER 1951. Emerson und das Fehlen der Mitte (oder Emerson und der Rat zur Vollkommenheit).

590. COLUMBIA UNIVERSITY CLUB, [NEW YORK,] NOVEMBER 1951. Amerikanischer Individualismus.

596. PRINCETON INN, [PRINCETON, N. J.,] DIENSTAG, 27. NOVEMBER 1951. Syntax und Ausdruck der Freiheit.

602. 1440 NORTH ATLANTIC AVENUE, DAYTONA BEACH, [FLA.,] 11. FEBRUAR 1952. Science-fiction.

608. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] FREITAG, 9. MAI 1952. Laufende Arbeiten.

619. COLUMBIA UNIVERSITY CLUB, NEW YORK, 6 UHR 15 MORGENS, 15. JULI 1952, »LES GRANDES CHALEURS«. Norton. Das Kapitel Poe.

623. SS »AMERICA«. 13. SEPTEMBER 1952. Identität und das Hündchen.

624. HOTEL BAUER GRÜNWALD, VENEDIG, 11. OKTOBER 1952. Meine Lage.

632. HOTEL BAYERISCHER HOF, MÜNCHEN, 26. NOVEMBER 1952. Für das Norton-Buch: Einige ökonomische ABC's und der Begriff der Freiheit.

633. HOTEL BAYERISCHER HOF, MÜNCHEN, 1. DEZEMBER 1952. Meine Oper.

634. HOTEL BAYERISCHER HOF, MÜNCHEN, 3. DEZEMBER 1952. Meine Oper.

635. HOTEL BAYERISCHER HOF, MÜNCHEN, SONNTAG, 28. DEZEMBER 1952. Eine Aufführung von Palestrinas Missa Brevis.

637. BAD-HOTEL ZUM HIRSCH, BADEN-BADEN, 9. FEBRUAR 1953. Neues Stück: »The Heir« [Später »Illinois, 1905«].

637A. BAD-HOTEL ZUM HIRSCH, BADEN-BADEN, MITTWOCH, 11. FEBRUAR 1953. [»Illinois, 1905«].

643. SS »AMERICA«, FREITAG, 24. APRIL 1953. Georg Büchners Woyzeck.

648. HAMDEN, [CT.,] 16. JULI 1953. Finnegans Wake.

649. HAMDEN, [CT.,] 20. JULI 1953. Whitman und der Zusammenbruch der Liebe.

651. COLUMBIA UNIVERSITY CLUB, NEW YORK, 23. JULI 1953. Alma Mahler-Werfel über Freud.

653. HOTEL CONTINENTAL, CAMBRIDGE, [MASS.,] SONNTAG, 26. JULI 1953. Fortsetzung von Eintragung 649: Whitman und der Zusammenbruch der Liebe.

655. MACDOWELL COLONY, [PETERBOROUGH, N. H.,] 2. AUGUST 1953. [»The Emporium«.]

658. PETERBOROUGH, [N. H.,] FREITAG, 18. SEPTEMBER 1953. Die Alkestiade.

661. [CASTLE HILL HOTEL,] NEWPORT, [R. I.,] 4. NOVEMBER 1953. Eine Fernsehsendung.

662. HOTEL LA CONCIA, KEY WEST, [FLA.,] 17. NOVEMBER 1953. Die Alkestiade.

664. THE KEY WESTER, [KEY WEST, FLA.,] DIENSTAG, 3. DEZEMBER 1953. Gogol, russischer Humor und das Bewußtsein eines ungeheuren Universums.

1948–1961 [Teil 3]

667. HAMDEN, [CT.,] MONTAG, 18. JANUAR 1954. Zeitsinn: Barock, Renaissance und anderes.

669. HAMDEN [CT.,] 27. FEBRUAR 1954. Poe, der Tod und »die Wahrheit sagen«.

670. HAMDEN, [CT.,] 1. MÄRZ 1954. Poe: Obiter dicta.

671. HAMDEN, [CT.,] 2. MÄRZ 1954. Poe und das Fehlen der Mitte.

672. HAMDEN, [CT.,] 2. MÄRZ 1954. Poe und der lebende Leichnam.

674. HAMDEN, [CT., ] 4. MÄRZ 1954. Zu einer Theorie der Symbolisierung im 20. Jahrhundert (Norton: Kleiner Essay über die entstehende amerikanische Religion).

675. HAMDEN, [CT.,] FREITAG, 5. MÄRZ 1954. Lope de Vega und das Abencerraje-Problem: Das Datum von El Sol parado.

677. HAMDEN, [CT.,] 13. MÄRZ 1954. François Mauriac: Ce qui était perdu; Les Anges noirs (Œuvres complètes, vol. III – mit Le Nœud de vipères – Bibliothèque Bernard Grasset, chez Arthème Fayard, Paris. Datum 1950. Ce qui était perdu erschien 1930, Les Anges noirs 1936, Le Nœud de vipères 1932).

678. HOTEL ALGONQUIN, [NEW YORK,] DIENSTAG VORMITTAG, 16. MÄRZ 1954. Meine Oper.

680. GIDEON PUTNAM HOTEL, SARATOGA SPRINGS, [N. Y.,] 20. MÄRZ 1954. Madame de Sévigné.

681. GIDEON PUTNAM HOTEL, SARATOGA SPRINGS, [N. Y.,] MONTAG, 22. MÄRZ 1954. Madame de Sévigné (Fortsetzung) …

683. JANET [DAKIN]S HAUS, AMHERST, [MASS.,] 27. MÄRZ 1954. Robert Frosts Geburtstag

1948–1961 [Teil 4]

648. HAMDEN, [CT.,] 29. MÄRZ 1954. Norton: Religion: Der nächste Schritt.

685. HAMDEN, [CT.,] 30. MÄRZ 1954. Amerikanische Symbole.

696. CALEDONIAN, [HOTEL,] EDINBURGH, AUGUST 1954. Walter Scott und ein wiederhergestelltes Gleichgewicht

698. ATLANTIC HOTEL, HAMBURG, 6. SEPTEMBER 1954. Ein Stück für Edinburgh [»The Martians«]

699[A]. HOTEL MONOPOL-METROPOL, FRANKFURT AM MAIN, SONNTAG ABEND, 19. SEPTEMBER 1954. Das Edinburgher Stück [»Die Marsmenschen«]

[699B]. HOTEL CAYLEY, 4 BOULEVARD RASPAIL, PARIS, DONNERSTAG, 30. SEPTEMBER 1954. Das Edinburgher Stück [»Die Marsmenschen«]

700. HOTEL THERMES SEXTIUS, AIX[-EN-PROVENCE,] OKTOBER 1954. Das Edinburgher Stück [»Die Marsmenschen«]

702. HOTEL [THERMES] SEXTIUS, AIX-EN-PROVENCE, 7. DEZEMBER 1954. Mein neues Stück: Die Alkestiade.

703. HOTEL [THERMES] SEXTIUS, AIX-EN-PROVENCE, DIENSTAG, 14. DEZEMBER 1954. Die Alkestiade

704. HOTEL ALEXANDRA, LAUSANNE, DONNERSTAG, 6. JANUAR 1955. Abschlußarbeiten an Die Alkestiade

705. HOTEL THERMES SEXTIUS, [AIX-EN-PROVENCE,] 18. FEBRUAR 1955. Nach einiger Zen-Lektüre

706. [AIX-EN-PROVENCE,] MARDI GRAS, WASHINGTONS GEBURTSTAG, 22. FEBRUAR 1955. Die Oper

707. ALHAMBRA HOTEL, GRANADA, 20. MÄRZ 1955 – gestern abend hier angekommen. Wieder die Oper.

708. SS »CRISTOFORO COLOMBO«, WESTWÄRTS, 3. APRIL 1955 … Eine kleine Schwäche André Gides

711. NORTH BRITISH HOTEL, EDINBURGH, 14. AUGUST 1955. Das Stück für Edinburgh [Die Alkestiade] und dieses Tagebuch

712. [HOTEL] TRIANON PALACE, VERSAILLES, 12. SEPTEMBER 1955

713. [HOTEL] TRIANON PALACE, VERSAILLES, 12. SEPTEMBER 1955. Die Oper Alkestiade

718. HAMDEN, CT., SONNTAG, 4. MÄRZ 1956. Lope: Probleme um Nicolas de Ríos

719. HAMDEN, [CT.,] DIENSTAG, 6. MÄRZ 1956. Bergson und die Schönheit der Natur: … Der Amerikaner und die Natur.

720. HAMDEN, [CT.,] 8. MÄRZ 1956. Schönheit der Welt: Der Europäer und der Amerikaner.

722. HOTEL ALGONQUIN, NEW YORK, DIENSTAG, [13., 20. oder 27.] MÄRZ 1956. Nortons

724. HAMDEN, [CT.,] 3. APRIL 1956. Nortons: Das Leben von Tom Everage – Fortsetzung …

725. HAMDEN, [CT.,] DONNERSTAG, 5. APRIL 1956. Das Klavier bei Beethoven und Schubert.

727. ALGONQUIN HOTEL [NEW YORK,] 7. APRIL [UND HAMDEN, CT., 8. MÄRZ] 1956. Das Leben des Thomas Everage, zweite Folge: Er strebt danach, ein denkendes Wesen zu werden.

728. ALGONQUIN HOTEL, [NEW YORK,] SONNTAG, 8. APRIL 1956. Tom Everage [Fortsetzung] …

732. HAMDEN, [CT.,] 2. MAI 1956. O'Neills Long Day's Journey into Night [dt.: Eines langen Tages Reise in die Nacht], Yale Press. (Stück offenbar beendet 22. Juli 1941, Datum der Widmung: »Unser zwölfter Hochzeitstag.«)

736. HAMDEN, [CT.,] 2. DEZEMBER 1956. Einige Einakter

740. ST. MORITZ, 2. JUNI 1957. Bundeskanzler Adenauer

745. ST. MORITZ, 8. JUNI 1957. Die Alkestiade

749. ST. MORITZ, FREITAG, 14. JUNI 1957. Frage: Ein anderer Einakter [»The Rivers under the Earth«]?

753. HOTEL LA PACE, MONTECATINI, [ITALIEN,] 19. OKTOBER 1957. Über die Rede in Frankfurt

754. AN BORD DER »STATENDAM«, 3. DEZEMBER – AB CHERBOURG 30. NOVEMBER, [ANKUNFT] NEW YORK 6. DEZEMBER 1957. Über den Abschluß dieses Tagebuchs und über das Briefbuch

755. SS »VULCANIA«, VOR BARCELONA, MONTAG, 24. NOVEMBER 1958. Dieses Tagebuch

756. SS »VULCANIA«, VOR BARCELONA, MONTAG, 24. NOVEMBER 1958. Die sieben Einakter

757. ÖSTERREICHISCHER HOF, SALZBURG, SONNTAG, 7. DEZEMBER 1958. Die Einakter

759. NEUES POSTHOTEL, ST. MORITZ, 10. NOVEMBER 1959. Wiederaufnahme des Tagebuchs

763. HOTEL MORGANO TIBERIO, CAPRI, DEZEMBER 1959. Parolles in Ende gut, alles gut

764. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 24. MÄRZ 1960. Der Traumprozeß in der Literatur

765. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 2. APRIL 1960. Riten, Rituale in meinen Stücken

766. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 5. MAI 1960. Veblen: Der Stil verschleierter Verachtung

767. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN CT.,] 16. MAI 1960. Projekte: Einige neue Einakter.

768. HAMDEN, [CT.,] 21. MAI 1960. Einakter: »Youth«

769. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 27. MAI 1960.Andere Einakter

770. DEEPWOOD DRIVE, [HAMDEN, CT.,] 2. JULI 1960. Wie man Lügen pflegt und nährt.

771. HOTEL SHERATON-CHARLES. NEW ORLEANS, [LA.,] 25. DEZEMBER 1960. Projekte für Stücke

722. NEUES POSTHOTEL, ST. MORITZ, 8. APRIL 1961. Fortschreitende Arbeiten

Anhang I

The Emporium – Das Kaufhaus

Das Kaufhaus

Anhang II

Aufzeichnungen für »Das Kaufhaus«

655. (HORS-SERIE). MACDOWELL COLONY, [PETERBOROUGH, N. H.,] 2. AUGUST [1953]. »Das Kaufhaus«

Vorwort:

Geboren, um zu lesen und zu schreiben

Als ich zum erstenmal die mehr als tausend Seiten der Abschrift der Tagebücher meines Bruders las, die sein literarischer Testamentsvollstrecker angefertigt hatte – und die später, stark gekürzt, das vorliegende Buch ergaben –, fragte ich mich: »Erkenne ich Thornton wieder in dieser sehr persönlichen und manchmal qualvoll enthüllenden Erforschung seiner selbst und verschiedener schwieriger Aspekte seiner Arbeit?« Diese erste Lektüre seiner Aufzeichnungen über Jahrzehnte täglichen Lesens und Schreibens und Lebens zu Hause und unterwegs war für mich eine Erfahrung, die von der freudvollen Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse bis zur Überraschung, ja, Bestürzung über ungeahnte Gemütsverfassungen reichte. »Denk noch einmal nach. Findest du ihn hier wieder?«

»Ja, ja, ich finde ihn wieder!« Blitzartig begriff ich die Bedeutung dieser überwältigenden Hinterlassenschaft. Man kombiniere diese Dokumente mit dem reichen Schatz an Briefen, die er als Sohn und Bruder, Gefährte, Autor, Lehrer und Freund schrieb (und nicht zuletzt als Freund des Fremden, der sich oft brieflich mit einer Bitte an ihn wandte oder unangemeldet mit seiner Sorgenlast an seine Tür klopfte). Man füge die Originalmanuskripte hinzu (die leider nicht so zahlreich sind, wie sie sein sollten, weil er so viele verschenkte) und die veröffentlichten Bände in ihren verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen – ein Regenbogen in den Regalen. Und schließlich kröne man das Ganze mit einer umfangreichen Sammlung von Memorabilien – von Theaterzetteln und Besprechungen seiner Stücke und Romane bis hin zu Fotografien, Medaillen, Verleihungsurkunden von Ehrentiteln, ja, sogar ein oder zwei Gemälden und mehreren Skulpturen. Hier liegt im Überfluß das Material vor, das für sich selbst die Geschichte des Autors erzählt. Aber Thornton hätte niemals eine stereotype Biographie schreiben können (was er selbst in Eintragung 575 bestätigt): die zahllosen unvermeidlichen »Ich«, die wiederholten »Mich« und das Echo der »Meine« würden auf den Seiten verendet sein.

Statt dessen wird Thornton Wilder hier in den Tagebüchern in der innersten Sphäre seines Denkens, seines Ringens um die eigene Ausdrucksweise und seines eigentlichen Wesens lebendig. Er sah manchmal im erläuternden Satz ein unzulängliches Mittel, seine Gedanken auszudrücken, weil er den spontanen Drang zum dramatischen Dialog oder zum Erzählerischen verspürte. Aber hier ist er auf eine andere Tonart eingestellt. Größtenteils mit scheinbar müheloser Unbewußtheit schrieb er eindringliche, kraftvolle und feingeschliffene Sätze nieder, die Hunderte von Manuskriptseiten füllen und einen wesentlichen Teil seines Lebens reflektieren. Ja, zweifellos ist das der Mann, der einst der Junge war, mit dem ich aufgewachsen bin und den ich, beinahe drei Jahre jünger als er, mein ganzes Leben lang gekannt habe.

Das früheste der Tagebücher unter den Wilder-Papieren in der Beinecke Rare Book and Manuscript Library stammt aus dem Jahre 1912, als Thornton fünfzehn Jahre alt war. Die erste Eintragung in den nun veröffentlichten Tagebüchern trägt das Datum vom 8. Februar 1939, als ihm gerade noch zwei Monate bis zur Vollendung des 42. Lebensjahres fehlten. Die dazwischenliegende Zeitspanne ist eine Herausforderung, den Weg vom Knaben zum reifen Mann nachzuvollziehen.

Dinge, die weitreichende Folgen hatten, schienen Thornton oft zu widerfahren. Ein solches Ereignis trug sich Anfang April 1906 zu, als er auf der SS. »Siberia« zum erstenmal nach Hongkong fuhr – mit seinem Vater, der das Amt des amerikanischen Generalkonsuls in diesem strategisch wichtigen Hafen übernehmen sollte, seiner Mutter, seinem älteren Bruder und zwei jüngeren Schwestern (eine dritte Schwester sollte später geboren werden). Bis zu dieser Umwälzung im Leben der Familie war Thornton mit seinen Geschwistern nach einer unveränderlichen Routine in einem lebhaften Heim in Madison, Wisconsin, aufgewachsen, das von einem liebevollen, stolzen – sehr stolzen –, aber ängstlichen und übereifrigen Vater beherrscht wurde.

Damals dauerte die Reise über den mächtigen Pazifik von San Franciscos Golden Gate bis zum überwältigenden Panorama des Hafens von Hongkong mindestens vier Wochen. Aber zuerst kam das Wunder der endlosen Landschaft der amerikanischen Ebenen mit Visionen von himmelhohen Bergen, als sich der Zug tagelang über die Schienen der Atchison-, Topeka- und Santa-Fé-Linie nach Kalifornien schlängelte. Als nächstes folgte das Problem, die Weite des Ozeans zu begreifen. Er war hungrig und würde das Land verschlingen, und wo sollten dann all die Menschen bleiben? Für den verzauberten achtjährigen Thornton war die Reise äußerst verwirrend.

Mein Bruder war an Bord gegangen und hatte sich sehr darauf gefreut, seinen neunten Geburtstag am 17. April auf See zu feiern. Wir Kinder beneideten ihn um dieses Abenteuer. Endlich kam der 16. April, aber darauf folgte nicht der 17.: an diesem Tag überquerten wir die internationale Datumsgrenze, und der Kalender sprang vom 16. auf den 18. Wie sollte man das einem kleinen Jungen erklären, der neun Jahre alt werden wollte?

Zum Glück wurde seine Enttäuschung gemildert: ein anderes wichtiges »Ereignis« trat ein. Er blieb stehen, um einer seiner vielen Freundinnen in den Liegestühlen auf Deck guten Morgen zu sagen, und sie zeigte ihm ein Buch, in dem sie gerade schrieb. Jede Seite war liniert und leer bis auf das aufgedruckte Datum und Jahr. Das Buch hatte einen hübschen grünen Ledereinband, auf dem in Goldprägung das Wort TAGEBUCH stand. Und das war noch nicht alles. Die Deckel wurden von einer goldenen Schließe zusammengehalten, und an einer gelben Schnur baumelte ein kleiner goldener Schlüssel. Thornton konnte von so einem grün-goldenen Buch nur träumen, aber noch am selben Tag begann er, ein Tagebuch zu führen. Seine Ausrüstung bestand aus einem Bleistiftstummel und den glatten, schweren weißen und leeren Rückseiten der umfangreichen Speisekarten, die die Erwachsenen jeden Abend bekamen. Yung Kwai, der Chefsteward des Kindertisches, gab sie uns als Souvenirs. Jeden Nachmittag vor dem Tee im Foyer schlich Thornton hinunter in den riesigen leeren Speisesaal, während Yung Kwai, der nun sein besonderer Freund war, in der Nähe auf seiner Feuerwache döste. Wenn die Arbeit des Kindes für diesen Tag beendet war, versteckten die beiden die Seiten unter der grünen Friesdecke eines unbenutzten Tisches in einer fernen Ecke. Das Unternehmen nahm die schwindelerregende Spannung einer Mantel-und-Degen-Verschwörung an, während der Stapel der mit Wörtern bedeckten Seiten immer höher wurde. Am Tag vor unserer Ankunft in Hongkong ließ mich Thornton mitgehen, um seinen Schatz zu holen. Die Seiten waren aus ihrem Versteck verschwunden! Hatte man sie gefunden und als Abfall weggeworfen, oder hatte man sie gestohlen? Welcher Art immer sein Schicksal war: Thornton Wilders erstes Tagebuch wurde im April 1906 geschrieben.

Im Jahre 1907 zeigte sich Thorntons Leidenschaft für das Schreiben schon sehr deutlich. Ich habe an anderer Stelle beschrieben, wie er »uns und die Nachbarskinder in … Seihtücher kleidete und dazu überredete, seine hochtrabenden Reden zu deklamieren«. Thornton selbst berichtete mir ein oder zwei Jahre später von seinen grandiosen Plänen in bezug auf verschiedene Projekte, vor allem »ein sorgfältig geplantes Repertoire für zwei Theater, ein großes und ein kleines«, wo seine längeren Stücke abwechselnd mit Die Wildente und Maß für Maß aufgeführt werden sollten, alle besetzt mit »einer solchen Liste großer Namen, wie sie weder Geld noch Loyalität zusammenbringen könnte«.

Im Jahre 1912, aus dem das erste Tagebuch in den Wilder-Papieren in Yale vorliegt, war mein Bruder nach mehreren Schuljahren in Berkeley, Kalifornien, wieder in China als Internatsschüler der China Inland Mission School in Chefu. Der Lehrplan, der auf die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfungen in Oxford/Cambridge abgestimmt war, legte großen Wert auf die Klassiker. Thornton zog daraus den Vorteil, daß sein Geist und seine Phantasie früher, als es sonst möglich gewesen wäre, durch die Geschichte und Literatur Griechenlands und Roms befeuert wurden. Er begann dort (wie er in Eintragung 498 berichtet) selbst Latein zu lernen, indem er die Oden des Horaz studierte. Diese klassische Neigung wurde in seiner späteren Studienzeit an der Thacher School in Ojai Valley, Kalifornien, in Oberlin und in Yale gefördert.

Wir Wilders zogen 1915 nach New Haven. Als Thornton in den Weihnachtsferien aus Oberlin nach Hause kam, entdeckte er sogleich die Yale Library, die damals auf dem Alten Campus in der heutigen Dwight Hall untergebracht war. Vor Aufregung ganz verwandelt, nahm er mich mit, damit auch ich sie sähe. Ich war ebenso beeindruckt wie er und fragte ihn: »Glaubst du, Thornton, daß jemals ein Buch von dir in dieser Bibliothek stehen wird?« Er antwortete ernst: »Ich habe darüber nachgedacht, Isabel; aber ich müßte wohl fünfzig sein, bevor ich hoffen könnte, ein Buch zu schreiben, das gut genug für Yale wäre.«

Sein Interesse an den Klassikern nahm während seiner ganzen Studienzeit ständig zu, aber die bei weitem stärksten Impulse erhielt er in den acht Monaten, die er, nach dem Abschluß in Yale im Juni 1920, an der American Academy for Classical Studies in Rom verbrachte. Mutter hatte das arrangiert. Sie hatte von George Lincoln Hendrickson, Professor für klassische Literatur in Yale, erfahren, daß die Akademie noch einige Zimmer frei hatte. Thornton würde die meisten Privilegien eines Fellows genießen, allerdings ohne Anrechnung auf seine akademische Laufbahn. Professor Hendrickson, der Thornton kannte, schrieb die nötigen Briefe, und Vater erklärte sich bereit, die neunhundert Dollar zur Verfügung zu stellen, die die acht Monate kosten sollten. (Die Lira hatte damals einen sehr schlechten Kurs.)

Der gründliche Unterricht, den Thornton in Chefu genossen hatte, bot die Gewähr dafür, daß er aus diesem römischen Zwischenspiel das meiste machen würde, und tatsächlich trug es Früchte in seiner späteren Arbeit. Man erlaubte ihm jedoch nicht zu vergessen, daß er in die Vereinigten Staaten zurückkehren mußte – in die Wirklichkeit und zu der Notwendigkeit, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In den letzten Monaten in Rom kam es zu einem manchmal hitzigen Briefwechsel mit unserem Vater über die heikle Frage der Zukunft Thorntons. Er selbst hätte gern Arbeit in einem Verlag, einer Zeitschriftenredaktion oder sogar in einer Buchhandlung gefunden (Vater würde doch sicherlich nichts dagegen haben, daß er in einer Buchhandlung arbeitete?). Zögernd stellte sich Thornton darauf ein, Rom zu verlassen, um nach Connecticut zurückzukehren und auf Stellungssuche zu gehen, als Vaters Briefe an ihn mit dem folgenden Telegramm einen Höhepunkt erreichten:

HABE STELLUNG FÜR DICH ALS FRANZÖSISCHLEHRER IN LAWRENCEVILLE SCHULE LERNE FRANZÖSISCH LIEBE VATER

Das war, wenn auch etwas abgemildert durch das Wort Liebe (von dem Thornton nicht wußte, ob er es als Bestechung, Drohung oder väterliche Manipulation lesen sollte), ein strenger Befehl.

»Französisch lernen?« Französisch lehren! Thornton las die Sprache recht geläufig (die er, wie er in Eintragung 498 dieser Tagebücher sagt, zu lernen begonnen hatte, indem er französische Schallplattenkataloge las), und er kannte schon mehr von der französischen Literatur als so mancher junge Franzose seines Alters. Er besaß einen guten Wortschatz (und wieder zeigen die Tagebücher, wie groß dieser Wortschatz schließlich wurde), aber er konnte keine für seine Begriffe annehmbare Konversation führen, und sein Akzent war offensichtlich nicht echt genug. Um eine Sprache zu lehren, muß man zunächst die Grammatik beherrschen. Außerdem muß man, um etwas zu lehren, tatsächlich lehren wollen – und wissen, wie.

Thornton marschierte in dieser Nacht mehrere der sieben Hügel Roms hinauf und hinunter. In der Morgendämmerung entwarf er eine Antwort auf das Telegramm seines Vaters, in der sich sein Groll darüber ausdrückte, daß er wie ein Kind behandelt wurde, das nicht imstande ist, selbst eine Entscheidung zu treffen – eine Behandlung, die ihn um so mehr frustrierte, als ihn gerade unser Vater jahrelang mit Nachdruck persönlich aufgefordert und in Briefen gedrängt hatte, »Charakter« zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen. Aber Thornton schickte den Brief natürlich nicht ab. Was er schrieb und zur Post gab, war:

Lieber Vater,

was Du von mir verlangst, ist sehr schwierig, aber ich will dies eine Mal noch versuchen zu tun, was Du wünschst. Ein Stipendiat hier kennt Paris und gibt mir einen Brief an die Vorsteherin eines Nonnenordens mit, der darauf spezialisiert ist, englischsprechende Studenten [in Französisch] zu unterrichten. Ich habe auch die Adressen einiger billiger pensions. Der Unterricht wird etwa sechs Dollar pro Tag kosten, und mit zwei oder weniger kann ich leben. Ich storniere meine Schiffspassage für zwei Monate. Habe genug, um in der dritten Klasse nach Paris zu fahren, und für ungefähr eine Woche. Schicke bitte Geld an American Express, Paris.

In einem Brief kostete das Wort Liebe keinen Cent extra: er schrieb es in großen Buchstaben und darunter seinen Namen.

So war Thornton Wilder im Juni 1921 einige Wochen in Paris, allein und ohne Führung. Sein Aufenthalt war noch kürzer, als er erwartet hatte, denn es zeigte sich, daß die Nonnen mehr Studenten hatten, als sie unterrichten konnten. Und da er mit all den jungen Exilierten zu konkurrieren hatte, die entschlossen waren, in Paris zu bleiben, und wenn sie hungern mußten, konnte er keine Arbeit finden. Thornton hatte schon einige Abschnitte seiner »Notes of a Roman Student« geschrieben (aus denen später sein erster Roman, The Cabala [dt.: Die Cabala] wurde), und er hatte die Seiten nach Paris mitgenommen. Der Herausgeber einer der vielen »kleinen« Zeitschriften, die dort in englischer Sprache erschienen, wollte eine Auswahl abdrucken, aber als Thornton erfuhr, daß es kein Honorar geben sollte, zog er sein Manuskript zurück. (Der Herausgeber floh schon eine Woche später aus der Stadt und ließ seine Schulden zurück.) Was die Lage noch verschlimmerte: Paris litt unter einer ungewöhnlichen Hitzewelle, und Thorntons kleines, luftloses Zimmer wurde nahezu unbewohnbar. Man stelle sich die Begeisterung vor, mit der er den Vorschlag unserer Mutter aufnahm:

»Komm zurück. Man sagt mir, daß Du an der Berlitz School in New York mit konzentriertem Pauken zu den beachtlichen Französischkenntnissen, die du besitzt, in sechs Wochen so weit bist, daß du leicht jede Französischklasse an einer High School unterrichten kannst.«

So verließ Thornton Paris, ohne die Soireen in der Rue de Fleurus 27 erlebt und ohne verwirrt die Bilder betrachtet zu haben, die damals an den Atelierwänden hingen. Erst viel später – und in Chicago – begegnete er Gertrude Stein (welche bedeutenden Folgen dies haben sollte, bezeugen diese Tagebücher häufig und beredt).

Zurück in den Vereinigten Staaten, führte er pflichtschuldig den Befehl unseres Vaters aus, »Französisch zu lernen«, und mehrere Jahre danach war er vollauf beschäftigt als stellvertretender Hausaufseher und hauptberuflicher Lehrer der französischen Grammatik und Literatur in einem Internat in Lawrenceville, New Jersey.

Er hatte aus Rom und Paris viele Manuskriptseiten für den ersten Roman mit nach Hause gebracht, und irgendwie gelang es ihm, ihn an den Abenden im Internat, an den Wochenenden und in den Ferien fertigzuschreiben. Als er 1926 erschien, wurde er günstig und sogar mit Lob aufgenommen. Ermutigt durch ausgezeichnete Empfehlungsschreiben von seinem Verleger und anderen Freunden, bewarb sich Thornton um ein Guggenheim-Stipendium. Sosehr ihm das Unterrichten mittlerweile gefiel, er sehnte sich danach, frei zu sein und seine Schriftstellerkarriere fortzusetzen. Daß er das erhoffte Stipendium nicht erhielt, war ein schwerer Schlag. Unser Vater, der von einer Krankheit gebrochen war, die er sich im Orient zugezogen hatte, und mit Besorgnis sah, daß sein jüngerer Sohn mit nur wenigen Qualifikationen außer einem schmalen ersten Roman in die Welt hinaustrat, drängte ihn, einen lang gehegten Plan auszuführen. Thornton, der wiederum »dieses eine Mal noch« gehorchte, ließ sich in Lawrenceville beurlauben und schrieb sich an der nahe gelegenen Princeton University ein, um auf den Master of Arts in französischer Literatur hinzuarbeiten und sich damit auf eine Laufbahn als Lehrer auf College-Ebene vorzubereiten. So gab er seine ersten Tantiemen aus, die er für Die Cabala erhielt.

Thornton verfolgte die Strategie, sowohl unserem Vater zu gefallen, als auch selbst auf seine Kosten zu kommen. Er betrieb das vorgeschriebene Studium mit ehrlichem Fleiß. Obwohl er das Jahr ohne bestimmtes Thema für einen zweiten Roman begonnen hatte, zeigte er mir Jahre später die Stelle auf dem Campus von Princeton, wo ihn die Idee dazu mit aller Macht überfallen hatte, als er auf einer kleinen Brücke über einen schmalen Bach ging, der in einen See mündete. Seine akademischen Leistungen waren leider mittelmäßig, aber sein Roman erhielt, als er im Herbst 1927 erschien, den Pulitzerpreis. Der Titel? The Bridge of San Luis Rey [dt.: Die Brücke von San Luis Rey]. Er erreichte eine Leserschaft, die buchstäblich über die ganze Welt verstreut war.

Fargo, North Dakota (24. Februar 1928):

Sehr geehrter Mr. Wilder,

ich habe Ihr Buch immer und immer wieder gelesen … Ich glaube, der letzte Absatz ist das Schönste, was je geschrieben wurde … Ich habe ihn auswendig gelernt.

Adelaide, Australien (10. Juni 1928):

Sehr geehrter Mr. Wilder,

… glauben Sie wirklich, daß Gott es sieht, wenn der Flügel eines Sperlings herabfällt?

Boston, Massachusetts (September 1928):

Sehr geehrter Mr. Wilder,

ich bin eine Frau von fünfundfünfzig Jahren. Meine Zwillingsschwester starb vor drei Monaten. Mein Mann ist ein guter Mann, aber er versteht das nicht. Ich glaube sogar, er war immer eifersüchtig wegen meiner Liebe zu ihr, und jetzt ist er oft böse auf mich, weil ich meinen Kummer nicht verbergen kann. Auch meine Kinder verstehen es nicht, obwohl sie schon erwachsen sind und selbst Kinder haben. Aber nach allem, was Sie in Die Brücke von San Luis Rey über Zwillinge schreiben, weiß ich, daß Sie es verstehen. Woher wissen Sie es? Schicken Sie mir bitte ein paar Worte von Ihrer eigenen Hand …

Die Erklärung war einfach: Thornton wußte es, weil er selbst als Zwilling auf die Welt gekommen war. Wie die meisten Zwillinge waren die beiden Babys Frühgeburten und schwächlich. Thornton kam als erster. Das zweite Kind, das vollkommen ausgeformt und ähnlich war, wurde tot geboren. Thornton vermißte den verlorenen Gefährten sein Leben lang. Und seine eigene Schwächlichkeit bei der Geburt sollte eine weitreichende Folge haben. Während der ersten sechs Monate mußte er auf einem Kissen getragen werden. Nachts übernahm es Vater, mit dem winzigen Kind auf und ab zu gehen (das gegen das Versäumnis der Erwachsenen protestierte, eine Ernährungsweise zu finden, die ihm zusagte) – ein Erlebnis, das sicherlich dazu beitrug, daß er seinen Sohn während seiner ganzen Entwicklungsperiode übereifrig zu beschützen versuchte. Er erkannte Thorntons Begabung, aber für ihn mußte sie beschützt werden; für unsere Mutter mußte sie gefördert werden.

Der erstaunliche Erfolg der Brücke verdarb Thornton nicht, aber bis zu einem gewissen Grade kann man behaupten, daß er sein Leben ruinierte. Wie ich im Vorwort zur Alkestiade schrieb: »… belastete er ihn mit einem lästigen Pack von Vergünstigungen, Ehren, Privilegien … die ihr Gegengewicht fanden in einem Verlust der Privatsphäre und in Gefahren für Körper, Seele und Geist.« Ebenso brachte er aber auch »glänzende Gelegenheiten«. Im Jahre 1932 erhielt er von Katherine Cornell und ihrem Mann, dem Regisseur Guthrie McClintic, den Auftrag, André Obeys Le Viol de Lucrèce zu übersetzen. Trotz Miß Cornells und ihres in sie vernarrten Publikums war das Stück kein Erfolg, als es in New York aufgeführt wurde. Im Jahre 1937 bat der hervorragende Regisseur Jed Harris Thornton, eine neue englische Übersetzung von Nora oder Ein Puppenheim für die Schauspielerin Ruth Gordon zu adaptieren; es wurde ein Triumph für alle Beteiligten.

Für seinen dritten Roman hatte Thornton wieder aus seiner Kenntnis der antiken Welt geschöpft und als Schauplatz für The Woman ofAndros (1930; dt.: Die Frau aus Andros, 1931) die griechische Insel dieses Namens gewählt. Sein vierter Roman, Heaven's My Destination (1934, dt.: Dem Himmel bin ich auserkoren, 1935) war seine Antwort auf den von einigen Seiten geäußerten Vorwurf, er weigere sich, amerikanische Themen zu behandeln. Mehrere Vorlesungstourneen durch die Vereinigten Staaten hatten ihm das Material geliefert, das er brauchte, um diesen Roman zu schreiben.

Seine dreißiger Jahre hatten mit einem Höhenflug begonnen, der ungebrochene Schwung der zwanziger Jahre hielt die vier Hauptinteressen, die seine Aufmerksamkeit Jahr für Jahr in Anspruch nahmen, in einem günstigen Gleichgewicht zusammen: Schreiben und das Theater, Lehren, Lesen und Musik. Er verdiente seinen Lebensunterhalt mit den ersten beiden und erhielt ständig Nahrung aus dem dritten und vierten. Er war sein Leben lang ein begieriger Leser – in mehreren Sprachen – gewesen. Und im Alter von zehn Jahren war er schon verrückt nach Musik. Für Thornton war Musik keine Nebensächlichkeit, die man oberflächlich oder als Opiat hinnahm. Mutter wußte, daß sein Interesse ermutigt werden mußte. Die St. Mark's Episcopal Church, die etwa zweieinhalb Häuserblocks von unserer Congregational Church in Berkeley entfernt war, hatte um diese Zeit einen für eine so kleine Kirche ausgezeichneten Organisten und Chormeister, und Thornton hatte entdeckt, daß man einen Jungen brauchte, der den Orgelbalg trat, wenn der Organist übte. Damals bestand Vater in Hongkong darauf, daß er, obwohl es mindestens acht Wochen dauerte, bis man Antwort auf einen Brief bekam, in allen großen und kleinen Angelegenheiten konsultiert wurde, die die religiöse und weltliche Erziehung seiner Kinder betrafen. Es fehlte jedoch die Zeit, seine Zustimmung zu diesem wichtigen Schritt einzuholen. Als Mutter zufällig den Pfarrer von St. Mark's traf, wagte sie zu fragen, ob Thornton Chorknabe werden könne. Es fügte sich alles wie gewünscht, und für Thornton wurde die Vereinbarung getroffen, daß er die Sonntagsschule fünf Minuten früher verlassen durfte, so daß er nach St. Mark's laufen, ein kleines weißes Chorhemd (das unser Vater heidnisch gefunden hätte) überstreifen und fröhlich singend den Mittelgang der Kirche hinunterschreiten konnte. Neun Wochen später erhielt Mutter einen unschlüssigen, nicht ganz zustimmenden Brief von Vater, aber sie beachtete ihn nicht. So begann Thorntons Vertrautheit mit der Kirchenmusik und seine Liebe zu ihr. Der Organist wußte Thorntons Durst nach Musik und Wissen allgemein zu schätzen und ließ ihn ein wenig an der Orgel üben. Wir haben eine schöne kleine harfenförmige Nadel aus Gold mit den Initialen »T. N. W.«, die er später für zwei Jahre vorbildlichen Dienstes erhielt. Er brachte sich selbst das Notenlesen und Klavierspielen bei. (In Eintragung 725 berichtet er, daß er die Sonaten Beethovens und Schuberts kennenlernte, indem er selbst »an ihnen herumfummelte«.) In späteren Jahren waren Musiker erstaunt, wenn sie entdeckten, daß sie mit ihm sprechen konnten wie mit einem Musikwissenschaftler. Die Veröffentlichung eines Buches oder die Aufführung eines Stücks zog ihn in die professionelle Welt des Verlagswesens und des Theaters. Das Unterrichten begrub ihn auf dem Gelände der Universität.

Denn während seiner ganzen Tätigkeit als schöpferischer Romancier und Dramatiker vergaß Thornton nicht seine Berufung als Lehrer. Sein ehemaliger Klassenkamerad in Oberlin und Yale, Robert Maynard Hutchins, der in sehr jungen Jahren Rektor der University of Chicago wurde, hatte es nicht schwer, Thornton 1930 dazu zu überreden, an seine Fakultät zu kommen. In sechs aufeinanderfolgenden Jahren war es für ihn ein sehr befriedigendes Erlebnis, jeweils zwei von vier Quartalen zu lehren: diese Aufgabe bereitete ihm Freude, er gab sein Bestes und sagte später, die Zeit in Chicago sei – obwohl sie in mancher Hinsicht schwer war – wahrscheinlich die glücklichste seines Lebens gewesen.

Das Jahr vor dem Beginn dieser Tagebücher, 1938, brachte sowohl ein Hoch als auch ein Tief in der Karriere meines Bruders als amerikanischer Dramatiker. Im Januar erzielte er einen echten Treffer mit Our Town (dt.: Unsere kleine Stadt, 1944), einem Stück, das noch heute in der ganzen Welt aufgeführt wird. Es hatte als Theaterstück den gleichen Erfolg wie Die Brücke von San Luis Rey als Roman, und genau zehn Jahre, nachdem ihm Die Brücke den ersten Pulitzerpreis eingetragen hatte, erhielt er den zweiten für Unsere kleine Stadt. Er war somit der erste Autor, der den Preis für zwei verschiedene Literaturgattungen bekam.

Doch bevor das Jahr zu Ende ging, im Dezember, kam das Tief. Thornton schrieb sein Stück The Merchant of Yonkers für den berühmten österreichischen Theaterregisseur Max Reinhardt, dessen Karriere er in deutschen Zeitungen und Zeitschriften jahrelang etwa mit der gleichen gründlichen Aufmerksamkeit verfolgt hatte, die er, wie die Tagebücher zeigen, Lope de Vega und James Joyce widmete. Daß Thornton den großen Mann schließlich kennenlernte und daß sich Reinhardt bereit erklärte, The Merchant of Yonkers zu inszenieren, war beinahe unglaublich, ein Traum, der in Erfüllung ging. Die in die Reinhardt-Inszenierung gesetzten hohen Erwartungen machten ihren eklatanten Mißerfolg zu einem besonders bitteren traumatischen Erlebnis. Dies war die eine Periode in der Laufbahn meines Bruders, in der er tief betroffen und verletzt war durch das ablehnend-kritische Urteil des Publikums – und er litt in diesem Fall größtenteils nicht um seiner selbst, sondern um Reinhardts willen.

Natürlich erwies sich das Stück zuletzt als das, was Thornton erhofft hatte. Im Jahre 1954 wurde der Text revidiert und umgeschrieben (wovon wiederum in diesen Tagebüchern ausführlich berichtet wird), und die Verlagerung des Hauptgewichts von der führenden Männerrolle – dem Kaufmann – auf die führende Frauenrolle – Dolly Gallagher Levi – spiegelte sich in dem neuen Titel The Matchmaker (dt.: Die Heiratsvermittlerin) wider. Mit Ruth Gordon als Star wurde die Farce beim Edinburgh Festival 1954 warm aufgenommen. Sie war noch erfolgreicher, als sie im darauffolgenden Jahr am Broadway herauskam, und erreichte noch größere Höhen des öffentlichen Beifalls: als die Musical-Komödie Hello, Dolly! Mit Carol Channing in der Titelrolle brach sie damals alle Rekorde und war das am längsten aufgeführte Musical in New York.

Thornton sagte einmal von sich selbst: »Das Wertvollste, was ich geerbt habe, ist ein Temperament, das sich nicht gegen die Notwendigkeit auflehnt und sich ständig in der Hoffnung erneuert.« (Eine Anspielung auf Goethes großes Gedicht über das Problem des menschlichen Schicksals: »Urworte. Orphisch.«) Bei einer anderen Gelegenheit beschrieb er sich in seinen jungen Mannesjahren als »eine Art Schlafwandler, nicht ein Träumer, sondern einer, der sich selbst belustigt«. Er war nie ohne ein Repertoire von fesselnden Hobbys, Neugierden, Forschungen und Interessen. Als er älter wurde, behielt er die Gewohnheit bei, wurde aber mit Recht wählerischer. Sein jeweiliges Interesse – auch wenn es um das Schreiben ging – entsprang oft einer plötzlichen Begeisterung, die inspiriert wurde von einem Konzert, einem Vortrag, einem Theaterstück, einem Gespräch oder einem Buch auf beinahe jedem Gebiet der Weltliteratur, das er gerade gelesen hatte.

In der Hoffnung, eine bessere Kontrolle über seine Interessen zu gewinnen, seine »Vorstellungen in geschriebene Abschnitte einzuspannen« (wie er es in der allerersten Eintragung in diesem Buch ausdrückt), begann er, sein Tagebuch zu schreiben. Ich denke, es war für Thornton nicht nur ein Notizbuch, in das er schrieb: es war mehr wie ein Ort, an den er sich zurückzog. Es hatte eine Tür, die er öffnete und nach dem Eintreten hinter sich schloß, so daß ein Drinnen und Draußen entstand. Er ließ das Tagebuch sorglos herumliegen, auf dem Schreibtisch, auf einem Stuhl – oft hob ich es vom Boden auf, auf den es, vielleicht von der Couch herunter, gefallen war. Thornton dachte nicht daran, es zu verstecken. Er sagte nie, daß wir es nicht lesen sollten. Er sprach von ihm wie von einem Menschen oder jedenfalls einem lebendigen Geschöpf.

Manchmal, wenn wir länger um den Eßtisch saßen, sagte Thornton: »Ich muß gehen und es dem Tagebuch erzählen.« Ich denke, es war für ihn auch eine Art Gesellschaft. Lope, Finnegan, Gertrude sprachen zu ihm. Er sprach zum Tagebuch; aber ich kann nicht glauben, daß es nur ein Gespräch in einer Richtung war. Wenn er – oh, so lange ist es her – in diesen schön gebundenen Heften schrieb, aus denen er ganze Fäuste voll Seiten riß, die er wegwarf, brachte er die Reste oft mir. Er hatte recht: es war noch viel Papier von bester Qualität übrig. Einmal, erinnere ich mich, war der Einband aus marmorierter Pappe so schön, daß er mich an eine Muschel erinnerte, die man ans Ohr halten konnte, um die ferne Brandung zu hören. Ich dachte mir: versuch es. Vielleicht ist darin das blasse Echo der Via Veneto oder des Windes in den Pinien der Gärten der Borghese oder des Kratzens von Thorntons Feder oder seiner Stimme, die zu seinem Zwillingsbruder spricht. Aber leider hörte ich nicht das leiseste Murmeln.

Ja, für Thornton spielte das Tagebuch viele Rollen. Und der Beweis läßt sich, so massiv er auch an Form und Gewicht ist, auf keiner bekannten Waage wägen – nicht einmal auf den überempfindlichen, auf die die Diamantenhändler versessen sind.

Thornton las uns daheim oft seine entstehenden Arbeiten und die Briefe vor, die er geschrieben oder bekommen hatte, aber er las nie etwas aus dem Tagebuch. Wie sehr bedaure ich, daß er »es« nicht regelmäßiger »dem Tagebuch erzählte«. Von all seinen faszinierenden Einsichten in die Dramen Shakespeares wurden nur die Eintragung über Parolles (Nr. 763) – und eine andere Untersuchung, die hier nicht abgedruckt ist – niedergeschrieben. Ich bin enttäuscht, weil ich keine Berichte über seine Gespräche mit Gertrude Stein und nichts von vielen seiner glühend verteidigten Theorien finde (an die er aber vielleicht nicht immer so ganz aufrichtig glaubte). Die Vorwürfe, die er sich selbst machte, weil er sich nicht ernsthafter dem Tagebuch widmete, sind in einigen Eintragungen festgehalten, und ich glaube, wir müssen dankbar sein, daß er doch noch so viel niedergeschrieben und aufbewahrt hat. Gewiß fand Thornton das Tagebuch unschätzbar wichtig (und er fertigte auch eine grobe Inhaltsangabe an). Daß er die Eintragungen, die wir besitzen, nicht vernichtete, zeigt, daß er wollte, daß sie gelesen werden.

Es gibt einige Aufzeichnungen, die in dieser Auswahl nicht enthalten sind und die Thorntons Absichten in bezug auf das Tagebuch klären.

11. NEW YORK, 21. FEBRUAR 1940. Über dieses Tagebuch.

Ich begann dieses Tagebuch zu führen, um mein Denken zu disziplinieren … Ich hatte schon lange bemerkt, daß meine Gedanken über ein gegebenes Thema (mein Urteil über ein Kunstwerk und mein Versuch, ein solches Urteil zu begründen) in Konfusion endeten oder entgleisten oder eine trügerische Ausarbeitung erfuhren, die imstande war, den Nichtdenkenden zu blenden (und doch zu verwirren), mir aber Verzweiflung und Selbstverachtung verursachte …

Meine Besorgnis wegen meiner Irrtümer führte mich allmählich dahin, dem »Denken« anderer Aufmerksamkeit zu widmen, besonders im Gespräch und bei Vorträgen (da ich selten etwas anderes lese als ausgezeichnete Bücher, war meine Beobachtung des »Denkens« darin mehr in Gefahr, mich zu dem Fehler irregeleiteter Nacheiferung zu verleiten), und mir wurde bewußt, daß abgesehen von Gertrude [Stein] niemand sehr gut »laut dachte«.

Ich sah bald, daß die Praxis der Reflexion allein – selbst auf den langen Spaziergängen, die mir zwanzig Jahre lang alles gaben, was in dieser völlig anderen Tätigkeit, der imaginativen Komposition, mein Bestes ist – für mich fruchtlos sein würde. Bei meinem Versuch, vom gelegentlich gestatteten aperçu zu einer gewissen suite in meinen Gedanken überzugehen, würde ich eine strengere Methode brauchen; und dafür wären geschriebene Worte nötig, geschriebene 1. um der Präzision willen, 2. um bloße Wortmosaike und Selbsttäuschung zu verhindern, 3. um die Vorstellungen zu einem System zu vereinen, 4. um eine Gewohnheit und eine Beziehung zwischen Denken und Schreiben zu schaffen, und 5. um aus diesen Aufzeichnungen ein Reservoir an stärker kodifizierten Ideen zu gewinnen, auf die ich die Urteile gründen kann, die im Gespräch so oft von mir verlangt werden …

Meine Hoffnung ist, daß ich von diesen Übungen zur Fähigkeit fortschreiten kann nachzudenken, ohne zu schreiben, und die Kraft aufzubauen, bei den tausend Gelegenheiten des täglichen Lebens, »besonnen« zu denken.

24. NEW HAVEN, 21. MAI 1940. Über den spontanen Drang zu schreiben.

Ich habe den instinktiven und durch Gewohnheit ausgebildeten Drang, in jedem freien Augenblick des Tages nach einem Buch zu greifen und zu lesen: teils geistige Tätigkeit, teils Gewohnheit, teils Flucht (d.h. Auslöschung der Welt um mich her und meiner selbst).

Wie wichtig wäre es, wenn ich diesen Drang zu einem entsprechenden zu schreiben umerziehen könnte. Dieses Tagebuch ist ein Versuch einer solchen Umerziehung.

… Es ist nicht dasselbe wie »Arbeiten« – … seine Farbe ist wahrscheinlich Lebhaftigkeit und Stimulierung. Es ist näher verwandt mit der Konversation als mit der Literatur.

Seine besonderen Vorzüge sind, daß es den Charakter der Improvisation und uneigennützigen Vertiefung in die Objekte hat. Es ist weit entfernt von der Arbeit derer, die viel schreiben um des Geldes willen oder aus Ehrgeiz oder um eine einzige oder mehrere ähnliche Sachen zu fördern.

Ich brauche nicht im einzelnen alle Vorteile eines solchen Tagebuchs durchzugehen (die Übung im präzisen Denken, die Ansammlung einer zusammenhängenden Grammatik der »Reflexionen« – Vorteile, die mir immer klarer werden, nicht nur für diese stets gegenwärtige Bürde, die tägliche Konversation): das Wichtigste ist dieser (leider!) langsame Erwerb der Zuflucht zum Schreiben …

441. SS. »MEDIA«, MITT-OZEAN, 4. MAI 1950. Über dieses Tagebuch.

Es scheint mir, daß ich nun verstehe, warum ich immer gezögert habe, diesem Tagebuch eine große Vielfalt von Dingen anzuvertrauen, die die Substanz der meisten Tagebücher bilden. Hier gibt es, beispielsweise, keine Beschreibungen der Zeremonien der Karwoche in Valladolid; keinen Bericht über die Gespräche mit den Max Beerbohms; über das Wochenende in Notley [Abbey][1] und die Partys bei Sibyl [Colefax]. Größtenteils gibt es auch keine Kommentare zu den Büchern, die ich gelesen, oder zu den Stücken, die ich gesehen habe. Heute morgen habe ich gerade Graham Greenes Das Herz aller Dinge beendet, und ich habe mich gefragt, warum ich keinen Drang verspüre, die vielen Überlegungen niederzuschreiben, die sich mir während der Lektüre aufdrängten.

Mein Instinkt war richtig: nichts Statisches darf auf diesen Seiten erscheinen (mit der gelegentlichen Ausnahme von gewissem Material, das ich hier aus reiner Bequemlichkeit abschreibe – wie die Daten über Lope … und gelegentlichen Zitaten aus meiner Lektüre). Diese Aufzeichnungen sind Ausgangspunkte, nicht Feststellungen. Dieses Tagebuch … ist mein Versuch nachzuahmen, was ich für den Prozeß der »Reflexion« Gertrude Steins halte.

Gewiß, der Anblick der Festlichkeiten in Valladolid löste manche Reflexionen aus …; in unterschiedlichem Grade werden Reflexionen durch sehr viele Dinge um mich her hervorgerufen, aber ich glaube, ich kann diejenigen, die die Potentialität einer erweiterten subjektiven Ausarbeitung meinerseits – und damit Material für dieses Tagebuch – enthalten, von solchen unterscheiden, die sich nach kurzem Flug zur Ruhe niederlassen …

Dieses Tagebuch ist also nur Verwahrungsort für Ideen, die sich bewegen und sammeln, die versprechen, mich mit größerer Ausdehnung und Definition zu belohnen, wenn ich sie hier notiere, die lawinenartig anwachsen. Was ich mir allenfalls als statische Idee niederzuschreiben erlauben darf, ist eine, die mir als solche gerade kam und eben durch den Schock ihrer Neuheit ihre Anwendung und ihre Konsequenzen zu enthüllen verspricht.

Da ich also alle Beschreibungen scheue, alle »Buchbesprechungen« (es sei denn, sie führen, wie die Notizen zu Die Flügel der Taube[2], zu allgemeinen Empfindungen, die weit über die bloße Besprechung hinausgehen), bin ich imstande, mich davor zu hüten, hier nur »Eindruck« zu machen, zur Schaustellung, für die »Leserschaft« zu schreiben.

Gerade diese Eintragung veranschaulicht, was ich sage: sie hat eine Schwierigkeit beseitigt (meinen unklaren Selbstvorwurf, daß ich mich hier nicht über die Sehenswürdigkeiten dieser letzten Monate »ausgelassen« habe); sie hat eine Absicht klarer herausgearbeitet (den Zweck dieses Tagebuchs), und sie hat eine neue Korallenperle diesem ständig wachsenden Atoll hinzugefügt: Warum man schreibt und was man schreibt.

Es gab jedoch Zeiten, in denen Thornton schwere Zweifel hinsichtlich der Brauchbarkeit des Tagebuchs für sein kreatives Schreiben hegte. Er drückte sie, zum Beispiel, in Eintragung 702, Hotel Thermes Sextius, Aix-en-Provence, 7. Dezember 1954, The Alcestiad, aus:

»Ich glaube, daß die Praxis des Schreibens in diesem Tagebuch … die laufenden Berichte über mein Tasten, mein Zögern etc. bei der Niederschrift dieser Stücke [The Alcestiad und »The Martians«] unklug war. Sie erhöht das Element, das ich die Schwierigkeiten genannt habe … Eine Methode, die für die exakten Naturwissenschaften (und vielleicht für die Philosophie selbst) fruchtbar ist, ist schädlich für das Spiel der Phantasie, für das Erscheinen des bedeutsamen Symbols; das sich entwickelnde Symbol gleicht einer mit vielen Fühlern ausgestatteten »Nymphe« und sucht, greift aus, täte, tastet weite Assoziationsfelder ab, um seinen Ausdruck im Bild zu finden. Diese tâtonnements niederzuschreiben, bringt die Gefahr mit sich, eine der vorübergehenden Phasen, einen der falschen Ansätze, zu früh konkret zu »fixieren« und damit die weiteren zu hemmen.

Dieselbe Einstellung spiegelt sich ein Jahr später in der Eintragung 713 wider. Aber die Tatsache, daß er das Tagebuch weiter für diese Art von tâtonnements benutzte, scheint darauf hinzuweisen, daß er schließlich seine Zweifel überwand: die »vorübergehenden Phasen und falschen Ansätze«, die zu den späteren Einaktern führten, sind der Gegenstand vieler der letzten Eintragungen im Tagebuch.

Die Einladung der Harvard University, im akademischen Jahr 1950–51 als Charles Eliot Norton-Professor für Poesie tätig zu sein, war für Thornton eine angenehme und schmeichelhafte Überraschung. Außerdem war ihm der Zeitpunkt genehm. Die Pflichten waren klar definiert: eine Reihe von nicht weniger als vier öffentlichen Vorlesungen sollte in einem gemeinsam vereinbarten Zeitraum gehalten werden, und er konnte das Thema aus seinen besonderen Interessengebieten wählen. Man erwartete, daß er während seiner begrenzten Amtsdauer in Cambridge wohnte und feste Stunden für Besprechungen mit Studenten ansetzte. Die Vorlesungen sollten von der Harvard University Press veröffentlicht werden.

Diese Norton-Vorlesungen boten Thornton zwei Gelegenheiten, für die er sich bereit fühlte: eine zeitlich begrenzte akademische Ernennung ohne Lehrverpflichtung und die Chance, unter kongenialen Bedingungen ein Buch zu schreiben – eines, das er eines Tages einmal zu schreiben gehofft hatte, und sei es nur zu seiner eigenen Befriedigung. Unter dieser neuen Verpflichtung würden sowohl die Herausforderung des Buches als auch die Chance, es zu beenden, größer sein. Sein Thema sollte das amerikanische literarische Erbe sein, für seine Vorlesungen wählte er Melville, Whitman, Thoreau, Poe und Emily Dickinson.

Da er Junggeselle war, bot man ihm Unterkunft in einer Fellow-Wohnung in einem der Wohnheime der Universität an. Er plante, Anfang Oktober nach Cambridge zu übersiedeln und seine Norton-Vorlesungen während des ersten Quartals zu halten, das bis in den Januar hinein dauerte. Er verbrachte einige glückliche Monate mit der Vorbereitung auf seine »Pilgerfahrt nach Cambridge«. Aber dann wurden seine sorgfältigen Pläne durchkreuzt. Im Spätsommer, kurz vor Beginn der Vorlesungen in Harvard, erhielt Thornton einen Eilbrief, in dem er gebeten wurde, einen vollständigen Kurs über den Roman zu halten. Er sollte zu den Norton-Vorlesungen parallel laufen, aber das ganze College-Jahr dauern. Man wandte sich in einer Notlage an ihn, und eine unverzügliche Antwort wurde erbeten.

Thornton sagte später einmal zu einem Interviewer des Time-Magazins, die Inschrift auf seinem Grabstein werde lauten: »Hier ruht ein Mann, der entgegenkommend zu sein versuchte.« So betrachtete er es nun als beinahe selbstverständlich, daß er diese zusätzliche Lehrverpflichtung, die ihm nicht lag, übernehmen mußte. Natürlich fühlte er sich geehrt – wie es sich für einen Sohn Elis gehörte! –, aber schon bevor er nach Cambridge übersiedelte, hatte er insgesamt vierundfünfzig Verpflichtungen, bei Mittagessen, Tees und Dinners zu sprechen, in seinem Kalender stehen, die Norton-Vorlesungen nicht mitgerechnet. Die Einladungen strömten herein, sobald seine Berufung bekanntgemacht worden war (und Thornton stöhnte das ganze Jahr über die Bürde, diese und dazu alle anderen Briefe beantworten zu müssen). Er nahm die meisten Einladungen brav an, weil er den Eindruck hatte, daß dies ein notwendiger Aspekt der Stellung war, die er zu bekleiden hatte.

Innerlich lehnte er sich jedoch auf, und er hegte einen wachsenden Groll gegen den Preis, den Harvard forderte. In seinem Gefühl, schlecht behandelt zu werden, wurde er noch bestärkt, als er in Cambridge ankam und feststellte, daß seine Wohnung im Dunster House – im Gegensatz zu denen von Freunden, die Fellows in den Yale Colleges waren – klein und nicht geeignet war, mehr als einige Studenten auf einmal zu empfangen. Wie er es in einem Telegramm an uns in New Haven ausdrückte, hatte er »nicht einmal Platz für die Flasche Rum mit Sirup«. Die Erholungspause der Weihnachtsferien in der Sonne Floridas half ihm, bis März durchzuhalten. Dann aber brach er mit einem Bandscheibenvorfall zusammen. Er verbrachte vier Wochen im Massachusetts General Hospital und noch einige Wochen im Rollstuhl in einer Suite in einem Hotel in Cambridge, wo er Pflege haben konnte. Dort besuchten ihn Studenten und der vertretende Dozent, der seine Romanklasse übernommen hatte. Mitte Juni war er so weit wiederhergestellt, daß er ein Ehrendoktorat entgegennehmen und als Hauptsprecher bei der jährlichen Feier der Verleihung akademischer Grade in Harvard auftreten konnte. Obwohl er noch leidend war, gelang es Thornton, eine großartige, viel bewunderte Ansprache zu halten. (Es war die Zeit der sogenannten »schweigenden« Generation, die auch eine steigende Flut ruheloser, rebellischer und unglücklicher junger Menschen darstellte.) Thornton brauchte lange, um zu genesen. Das Tagebuch berichtet von seinem Kampf, seinen Verpflichtungen gegenüber der Harvard University Press nachzukommen und das Buch seiner Norton-Vorlesungen zu beenden. Um die Mitte dieses Vorlesungsjahres hatte er geschrieben:

491. COLUMBIA UNIVERSITY CLUB, NEW YORK, 9 UHR VORM., SAMSTAG, 30. DEZEMBER 1950. Arbeitsplan.

[Meine Kollegen X und Y] … haben Form – glattes Vortragsgeschick –, während alles, was ich habe, schlechte Logik, schlechte Übergänge und alle Mängel unvollständiger Umsicht und schlechter Verarbeitung sind. Laßt mich jedoch schamlos bleiben: du courage; laßt mich darauf vertrauen, daß ich einige gute Ideen habe und daß die Praxis, gute Ideen zu entdecken, die Kanäle zu noch besseren Ideen öffnet und daß mit genug besseren Ideen – wirklich fruchtbaren, produktiven, Blätter treibenden Einsichten – meine Ungeschicktheit des Vortrags etwas anderem Platz machen wird: der Entdeckung meiner Form, meiner Art, meine Vorstellungen auszudrücken. Was für eine Art das sein wird, weiß ich nicht, aber sie wird nicht dem ähneln, was wir überall als den »kritischen Essay«, den »Artikel« sehen.

Für all das muß das Tagebuch als Verwahrungsort dienen, als Versuchsflug, als Schule des Schreibens, als four – Backofen, Schmelzofen. Ich bin ihm schon ungeheuer dankbar. Ich werde nie ein guter Vortragender sein, kann es auch gar nicht wollen, noch kann ich mir jetzt vorstellen, was ein guter Vortragender wäre (wenn man wirklich gute Ideen hätte, wäre das der schlechteste Gebrauch, den man von ihnen machen könnte, und er wäre entsetzlich schädlich für den Vortragenden). Aber daß ich mein Auftreten in der neuen Lecture Hall nicht verachte, ist allein der Tatsache zu danken, daß ich mehr wußte, als ich sagte; daß das, was ich sagte, einem furnier von Gedanken und gesammelten Beobachtungen entsprang – die nicht alle hier versammelt, aber hier teilweise organisiert und objektiviert waren und hier die Gelegenheit hatten zu wachsen und sich auszuweiten. Das einzig Interessante an einer Idee, der einzige Spaß, die einzige Beruhigung ist ihre Potentialität, sich selbst zu reproduzieren, ihre eigenen unerwarteten Entwicklungen zu enthüllen, ihre Folgeerscheinungen, weiteren Beziehungen, ihren Gestaltungstrieb.

Es wäre leicht genug gewesen, das Buch zu beenden, wäre Thornton bereit gewesen, die Vorlesungen so drucken zu lassen, wie sie gehalten wurden. Aber er war der entschiedenen Ansicht, daß sich für die Lektüre bestimmte Essays radikal von formellen Ansprachen unterscheiden müßten. Er wollte, daß sie »zugleich gehaltvoll und leicht« seien. In Eintragung 722 drückt er es so aus: »… Ich fühle, wie mein Instinkt ständig diese Unterbrechungen des Arguments von mir verlangt – den dramatischen Dialog mit den unruhigen Mitgliedern der Zuhörerschaft, zum Beispiel, die verhindern, daß das Buch als eine weitere sozioliterarische Abhandlung gelesen und eingeschätzt wird.« Es gelang ihm, drei Vorlesungen als Essays zur Veröffentlichung im Atlantic umzuschreiben, aber er plante weitere, noch drastischere Revisionen. Das Tagebuch verfolgt die Entwicklung seiner Ideen darüber, was das Norton-Buch sein sollte, und zeigt, daß er daran dachte, Essays über Hawthorne und Emerson hinzuzufügen (siehe Eintragung 596). Ich versuche manchmal, mir vorzustellen, wie »American Characteristics« (diesen Titel wollte Thornton dem Norton-Buch geben) ausgesehen haben würde – mit den eingeschobenen Essays, Zwischenspielen und Laienpredigten, das Ganze, wie Thornton hoffte, »in irgendeiner Luxusausgabe« auf rosa oder blauem Papier gedruckt. Er hatte sicherlich recht, wenn er meinte, das Buch wäre für den Leser ebenso verwirrend wie spaßig gewesen!

Aber der Drang zur imaginativen Komposition nach der langen Periode der Kritik erwies sich als zu stark: das Norton-Buch machte anderen Projekten Platz: der »Oper«, der Alkestiade, der Verwandlung des Merchant of Yonkers in Die Heiratsvermittlerin und schließlich den verschiedenen Einaktern, deren Planung und Entwicklung auf diesen Seiten in vielen Einzelheiten aufgezeichnet sind. Es ist eine bittere Ironie, daß »American Characteristics« nie vollendet wurde.

Zu The Emporium (Das Kaufhaus), von dem hier zum erstenmal zwei Szenen gedruckt werden, ist zu sagen: Thornton war stolz darauf, daß keines seiner vier großen Dramen nur ein gewöhnliches Theaterstück ist: jedes erfordert, daß seine Leser ihm eine eigene Dimension verleihen. Und als Thornton sie schrieb, suchte er für jedes Hilfe. Seine eigenen Einakter »Pullman Car Hiawatha« und »The Happy Journey to Trenton and Camden« waren die nötigen Vorarbeiten für Unsere kleine Stadt und The Skin of Our Teeth (dt.: Wir sind noch einmal davongekommen)