Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

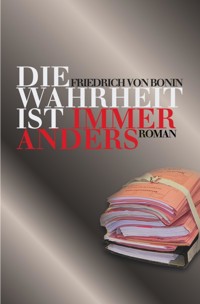

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, die drei Protagonisten dieses Romans, und doch sind sie schicksalhaft miteinander verbunden: Franz Eschenburg, der seine Lobbyistentätigkeit von der Staatsanwaltschaft als Bestechung angeklagt sieht, Jan Perkhuis, Vorstandsvorsitzender einer großen Privatbank, die in der Wirtschaftskrise in Gefahr gerät und Thomas Hellmann, der Alkoholiker, der sich aus eigener Kraft von seiner Sucht befreit und zur charismatischen Leitfigur einer Protestbewegung gegen Banken in der Krise wird. Mit großer erzählerischer Kraft entwirft der Autor anhand dieser drei Personen und ihrer Familien ein lebendiges Bild unserer Zeit, vom Ende des ersten Weltkrieges bis heute.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, die drei Protagonisten dieses Romans, und doch sind sie schicksalhaft miteinander verbunden: Franz Eschenburg, der seine Lobbyistentätigkeit von der Staatsanwaltschaft als Bestechung angeklagt sieht, Jan Perkhuis, Vorstandsvorsitzender einer großen Privatbank, die in der Wirtschaftskrise in Gefahr gerät und Thomas Hellmann, der Alkoholiker, der sich aus eigener Kraft von seiner Sucht befreit und zur charismatischen Leitfigur einer Protestbewegung gegen Banken in der Krise wird.

Mit großer erzählerischer Kraft entwirft der Autor anhand dieser drei Personen und ihrer Familien ein lebendiges Bild unserer Zeit, vom Ende des ersten Weltkrieges bis heute.

Der Autor

Geboren 18.08.1946 aufgewachsen in Emlichheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen. Gymnasium in Nordhorn, 1966 Abitur.

Studium der Rechtswissenschaft in Göttingen, 2. Juristische Staatsprüfung in Hamburg 1976. Von 1976 bis 2017 Rechtsanwalt, von 1979 an selbständig in Bremerhaven, wo er auch lebt. Er ist verheiratet und hat keine Kinder.

Anfänge schriftstellerischer Tätigkeit etwa 2004.

Bisher sind folgende Romane erschienen:

„Rudolf Mittelbach hätte geschossen“ (2012)

„David, König der Israeliten“ (2012)

„Der Lauf der Zeit“ (2014)

Impressum:

©Copyright 2017: Friedrich von Bonin

Epubli Verlag GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Gebhardt Binder (www.gebinder.de)

ISBN: 978-3-746705

Friedrich v. Bonin

Ein Mensch ist immer das Opfer seiner Wahrheiten

Erstes Buch: Eschenburg

I.

1.

Das Wartezimmer war klein und kalt. Ich saß darin und fror und dachte über den Winter nach, der in diesem Jahr viel zu früh kam. Es war erst Mitte November und schon lagen zehn Zentimeter Schnee in Königsfeld in den Hauptstraßen, in denen die Stadtverwaltung mit Salz nicht gespart hatte, grau, matschig und rutschig und in den Nebenstraßen und außerhalb der Stadt weiß, klar und sehr kalt. Zehn Grad unter null hatte ich gestern Nacht gemessen. Ich verstand nicht, warum man dieses Wartezimmer nicht mehr heizte, die Mitarbeiterinnen mussten doch den Wintereinbruch ebenfalls mitbekommen haben.

Schließlich fasste ich mir ein Herz und ging durch die schmale Tür hinaus zur Anmeldung, wo die junge hübsche Gehilfin des Anwaltes saß, die mich auch schon empfangen hatte.

„Können Sie bitte im Wartezimmer die Heizung höherstellen, es ist sehr kalt darin“, sagte ich und bemühte mich um einen höflichen bescheidenen Ton.

„Herr Dr. Dragon wird sowieso gleich zu Ihnen kommen, es dauert nur einen Moment, aber natürlich stelle ich trotzdem die Heizung höher ein“, sie lächelte mich freundlich an und dann hörte ich auch schon die Schritte des Anwaltes, der sich über den Flur näherte und auf mich zukam.

„Herr Eschenburg, kommen Sie bitte mit mir, guten Tag, wie geht es Ihnen?“ Nach Art der Anwälte schüttelte er mir die Hand und ging langsam vor mir her den ganzen langen Flur entlang bis in sein Arbeitszimmer, das ich schon kannte. Für ein Anwaltsbüro war es erstaunlich behaglich eingerichtet, mit einem riesigen Schreibtisch an den großen Fenstern, durch die jetzt aber, es war später Nachmittag, kaum Licht hereinkam, mit einer Sitzgruppe gegenüber, einem Eichentisch mit lederbezogenen Stühlen darum. Der Eindruck der Behaglichkeit wurde nur gestört durch Berge von Papieren, die scheinbar ungeordnet auf dem Schreibtisch lagen. Dr. Dragon wies mich an den Eichentisch, der ebenfalls mit dicken Akten übersät war, das waren vermutlich die Unterlagen, die meinen Fall betrafen. Und tatsächlich:

„Das sind die Ermittlungsakten in Ihrem Fall, dem Fall Eschenburg“, sagte er, mir meinen Platz zuweisend und sich setzend.

„Wie Sie sehen, haben die Ermittlungen einen großen Umfang angenommen, aber lassen Sie sich von der Masse nicht schrecken. Zum einen kommt es nicht auf die Dicke der Akten an, sondern darauf, was drinsteht, und zum anderen gibt es ja viele Beschuldigte, Sie sind nicht der einzige.“

„Aber doch wohl der Hauptbeschuldigte?“ fragte ich vorsichtig und Dragon nickte.

„Ja, der Staatsanwalt hat sich hauptsächlich auf Sie eingeschossen, der größte Teil der Untersuchungen beschäftigt sich mit Ihnen. Aber genau habe ich die Akten natürlich auch noch nicht durchgearbeitet, ich habe sie erst seit drei Tagen. Aber hier“, er griff in den obersten Ordner und gab mir ein Bündel Papiere, „hier ist die Anklageschrift, das ist das, was die Justiz bisher aus den Ermittlungen herausgefischt hat. Diese Anklageschrift sollten Sie sich zunächst einmal ansehen und wir reden dann in drei Tagen wieder miteinander, dann kennen Sie die Anklage und ich habe die Akten durchgearbeitet.“ Dr. Dragon lehnte sich zurück und vertiefte sich in einen Abschnitt der obersten Akte, die er aufgeschlagen hatte. Ich betrachtete ihn.

Das war nun also mein Anwalt in diesem Verfahren, ein etwas fülliger Mann in den Fünfzigern, also so alt wie ich, mit vollen grauen Haaren, die rechts gescheitelt waren und an beiden Seiten über die Ohren fielen. Das Gesicht war blass, mit einem leichten Doppelkinn, einer hohen breiten Stirn und dichten Augenbrauen, unter denen grünbraune, kühle und kluge Augen lagen, die jetzt auf die Akten sahen. Ich war am Anfang nicht gut mit ihm zurechtgekommen, er hatte extrem langsame Bewegungen und sprach ebenso langsam, sehr deutlich artikuliert, als wäre jeder Satz, der seine schmalen Lippen verließ, zu Ende formuliert und es gebe danach nichts mehr zu sagen. Mich reizte das geradezu zum Widerspruch, den er aber dadurch erstickte, dass er noch langsamer wurde. Wenn er seinen Satz zu Ende gesprochen hatte, hatte ich mindestens schon vier Antworten durchdacht und erwogen.

Aber dieser Anwalt war nun einmal als der beste Strafverteidiger in der Hauptstadt und sogar im ganzen Land bekannt und die Vorwürfe, die gegen mich erhoben wurden, waren so bedrohlich, dass ich weniger als den Besten nicht akzeptieren wollte.

Nun sah er auf.

„Wollen Sie die Anklage hier in meinem Büro lesen oder die Kopie, die ich Ihnen gegeben habe, mit nach Hause nehmen?“, fragte er und sah mich an. „Wenn Sie sie hier lesen, kann ich Ihnen vielleicht die eine oder andere Frage beantworten, die Sie haben.“

„Danke, Ihr Wartezimmer ist mir zu kalt“, versuchte ich zu scherzen, merkte dann aber, dass ich schon damit seinen Sinn für Humor weit überforderte und ergänzte: „Nein danke, wirklich nicht, ich werde schon nicht umkippen, wenn ich sie lese. Ich nehme sie mit nach Hause und melde mich dann wegen eines Termins. Haben wir es denn eilig?“

„Nein“, sagte er, „eilig haben wir es nicht, sehen Sie, das Gericht hat mir eine Frist von vier Wochen gesetzt, um Anträge zu stellen, eine Frist, die ich ohne weiteres auf acht Wochen verlängern lassen kann. Andererseits sollten wir die Dinge auch nicht auf die lange Bank schieben.“

2.

Draußen war die Kälte immer noch beißend, nicht mehr zehn Grad unter null wie die Tage vorher, aber immer noch frostig, es taute nicht, obwohl der Wetterbericht Tauwetter für diesen Nachmittag angekündigt hatte. Vielleicht kam die Temperaturerhöhung erst morgen. Was sollte ich mit dem Rest des Nachmittags anfangen? In mein Büro zurückgehen wollte ich nicht, aber auch nach Hause gehen kam für mich nicht in Frage. Dort waren meine Frau und meine Tochter, die wussten, dass ich heute beim Anwalt gewesen war und die mich mit Fragen bestürmen würden. Meine Frau war von der Situation fast mehr beunruhigt als ich, obwohl, da machte ich mir etwas vor: Seit einem Jahr, seit diese Geschichte angefangen hatte, schlief ich nicht mehr ruhig, ich konnte auch nicht mehr konstant und konzentriert arbeiten, wie das sonst meine Gewohnheit war.

Und natürlich sind wir beunruhigt, meine Familie und ich. Seit fünf Generationen leben wir Eschenburgs in Königsfeld, meine Vorfahren waren ursprünglich Handwerker, aber mein Großvater Eduard Eschenburg, den ich noch gekannt habe, hat die Tradition der Juristen in der Familie begründet, er war ebenso Jurist wie mein Vater und ich. Er war Finanzstadtrat in Königsfeld gewesen und zwar zu einer Zeit, als das nicht ganz einfach gewesen sein kann. Ich habe ihn als Kind sehr geliebt. Gerne saß ich auf seinem Schoß und ließ mir von ihm mit einer Stimme, zu deren Beschreibung nur das Wort „gemütlich“ in Betracht kommt, Geschichten erzählen. Großvater kannte große Teile des Werkes von Wilhelm Busch auswendig und trug mir mit unendlicher Geduld Buschs Ballade von Max und Moritz vor, immer und immer wieder, sooft ich das wünschte.

Ich beschloss, in das nahegelegene Café Kröger zu gehen, mich dort in eine Ecke zu setzen in der Hoffnung, dass mich niemand erkannte, damit ich in Ruhe meinen Erinnerungen nachhängen könnte. Es war jetzt nach der Kaffeezeit, für die Abendgäste zu früh, so dass ich, im Café angekommen, tatsächlich keinen Bekannten dort sah. Ich setzte mich in eine dunkle Nische, bestellte mir ein Kännchen heiße Schokolade und sinnierte weiter.

Großvater. Was hätte der jetzt wohl gesagt, wenn er mich während der Arbeitszeit in einem Kaffeehaus heiße Schokolade trinkend sehen würde. Ich wusste, er würde lächeln, wie er immer lächelte, mit der Weisheit des Alters. Er würde sich freuen, dass ich dem Müßiggang huldigte. „Du bist ein Streber, mein Enkel“, hatte er immer gesagt, wenn ich für die Schularbeiten den ganzen Nachmittag brauchte.

Eduard Eschenburg, so hieß er, wurde 1896 geboren. Er war Anfang siebzig, als ich zehn war. Ich erinnere mich an ihn als uralten Mann, von der Warte meines kindlichen Alters aus gesehen. Er schaukelte mich, den Zehnjährigen, auf seinen Knien, ich sah ihn an: schlohweißes Haar, ein glattrasiertes faltiges Kinn mit einem tiefen Grübchen und einem freundlichen, gutmütigen Lächeln auf dem Gesicht. Dieses Lächeln blieb fast immer, ich habe ihn nie ungeduldig oder gar unwirsch erlebt. „Warum sollte ich böse werden, Franz“, fragte er, als ich ihn darauf ansprach, „die meisten Menschen tun ja, was ich möchte, und sollten sie es einmal nicht tun, kann ich immer noch energisch werden.“

Mein Vater war da anders. Er war im Gegensatz zu Großvater hochgewachsen, ebenso wie mein Bruder Hans, während ich klein war wie mein Großvater. Bei meinem Vater war die Größe noch durch seine sehr gerade Haltung verstärkt. Vater war Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Königsfeld gewesen, ein Beruf, der bei ihm auch im Privatleben immer wieder durchkam. Wir fürchteten meinen Vater so, wie wir den Großvater liebten. Wenn wir sonntags beim Mittagstisch saßen, war er es immer, der das Tischgebet sprach und darauf achtete, dass wir sorgfältig die Hände falteten, die Köpfe senkten und beteten, bevor wir zu essen anfingen. Nie gab es bei meinem Vater etwas zu naschen, immer war es der Großvater, der uns kleine Stücke Schokolade oder Bonbons zusteckte, heimlich, damit sein Sohn das nicht sah, der ihn, seinen eigenen Vater, tadelte, weil er uns angeblich verwöhnte.

Und so sah ich uns beim Tisch sitzen, meinen Vater an der Stirnseite als das Oberhaupt der Familie, neben ihm meine Mutter, daneben Großvater, mein Bruder und ich ihnen gegenüber. Streng achtete mein Vater darauf, dass wir Messer und Gabel ordentlich handhabten, dass wir die Kartoffeln nicht mit dem Messer schnitten, dass wir die Ellbogen am Körper hielten, wenn wir die Gabel an den Mund führten und aufrecht saßen. Und nicht nur wir mussten diese Sitten wahren, auch bei meiner Mutter achtete er sehr auf Haltung. Nur mein Großvater setzte sich darüber hinweg. „Habe ich dich als Kind nicht erzogen, so erziehe du mich bitte nicht im hohen Alter“, pflegte er zu sagen, wenn mein Vater ihn zu kritisieren versuchte, immer mit seinem freundlichen Lächeln.

Wir wohnten schon damals in der alten Villa, die den Erzählungen nach mein Urgroßvater hatte errichten lassen, kurz nach der Wende in das zwanzigste Jahrhundert, einem ausladenden Gebäude mit Stuckverzierungen außen an den Fassaden und riesigen, hohen Räumen im Inneren. Im Erdgeschoss lebten wir, es enthielt Wohnzimmer, Küche und zwei kleine Räume mit Bad für meinen Großvater, dem das Treppensteigen schwerfiel. Er litt zu Zeiten an starkem Gelenkrheuma, wie er das nannte, ohne sich aber von den Schmerzen unterkriegen zu lassen. In der ersten Etage, die man über eine geräumige, weit schwingende Treppe erreichte, war das Schlafzimmer meiner Eltern und das luxuriöse Bad, das sie sich nachträglich hatten einrichten lassen. Neben dem Schlafzimmer hatte mein Vater sich ein Arbeitszimmer eingerichtet, mit dunklen, schweren Möbeln und dunkelgrünen rauschenden Seidenvorhängen vor den großen Fenstern.

Oben unter dem Dach schliefen und arbeiteten wir, Hans und ich. Mein Bruder Hans ist zwei Jahre jünger als ich, wir gingen aber schon als Kinder meistens getrennte Wege, er ist, anders als ich, ein sehr sportlicher Mensch, der auch heute noch Marathon läuft und in seiner Altersklasse sogar Preise gewinnt. Ich konnte schon in unserer Jugend mit dieser Sportlichkeit nicht viel anfangen und heute geht es mir nicht anders. Ich saß lieber bei Großvater im Zimmer und betrachtete mit ihm alte vergilbte Fotografien, die er gerne vorzeigte. „Erzähl doch von früher, Großpapa“, sagte ich oft und nur zu gerne holte er die Bilder hervor, die ihn und meine Großmutter zeigten, die vier Jahre nach meiner Geburt gestorben war, eine schöne stolze Frau.

„Sie war eine geborene de Hourot“, pflegte er zu sagen, „sie kam aus einer sehr vornehmen Familie, alter Hugenottenadel.“

„Was ist das, Hugenottenadel?“ fragte ich.

Und Großvater erzählte von den Hugenotten, wie sie in Frankreich um ihren protestantischen Glauben gekämpft hatten und nicht nur in Frankreich hatten Protestanten und Katholiken Krieg geführt, weil sie sich über den richtigen Weg zu Gott und zu Christus nicht einigen konnten.

„In Deutschland dauerte dieser Krieg dreißig Jahre mit Unterbrechungen, nach der Dauer hat er seinen Namen, Dreißigjähriger Krieg“, erzählte er. „In Frankreich war der König sehr brutal mit den Andersgläubigen umgegangen, sie hatten abschwören müssen oder sie wurden ermordet, einen dritten Weg gab es nicht. Nun gab es aber in Deutschland in einigen Ländern Fürsten, die den gleichen Glauben hatten, dorthin konnten die französischen Protestanten, eben die Hugenotten, fliehen und waren willkommen. Und noch heute erkennt man sie bei uns an ihren französischen Namen. Sie waren tüchtig, fromm und fleißig und gewannen daher in Deutschland schnell an Ansehen und Reichtum. Und ein bisschen von diesem Blut fließt auch in dir, über deine Großmutter.“

Viel lernte ich in diesen Tagen von meinem Großvater, Dinge, die nicht in den Schulbüchern standen und über die unsere Lehrer, wenn überhaupt, nur sehr langweilig erzählten.

„Großvater, erzähl von früher.“

„Ja, mein Junge, du mochtest heute die Kartoffeln nicht, die deine Mutter gekocht hat, weil sie hart waren? Es hat Zeiten gegeben, Franz, da haben wir die Kartoffeln roh gegessen, Hauptsache, wir hatten welche. Als der erste Weltkrieg zu Ende war, war ich zweiundzwanzig Jahre alt, ich habe den Krieg von Anfang an mitgemacht. Als junger Mann war ich Feuer und Flamme, ich wollte helfen, die Feinde Deutschlands zu besiegen, aber dazu kam es nicht, weil der Kaiser vorher floh und die deutsche Armee kapitulierte. Wie haben wir gehungert, in den ersten Jahren nach dem Krieg. Wir haben uns um rohe Kartoffeln geprügelt, ich und die Bauern auf den Äckern da draußen. Zum Glück war unser Haus hier unbeschädigt geblieben, wir hatten anders als die meisten wenigstens ein Dach über dem Kopf. Aber zu essen hatten wir nichts, wir nicht und unsere Nachbarn auch nicht. Kannst du dir vorstellen, dass dein alter Großvater damals ein Dieb war? Nein? Franz, ich habe damals geklaut, ich habe alles gestohlen, was auch nur irgend zum Essen geeignet war, wenn nämlich jemand so dumm war, es für mich erreichbar liegen zu lassen. Hier in der Stadt gab es nichts, wenn wir nicht die Ratten essen wollten, die es massenhaft gab, und viele haben sie gegessen. Wir, meine Schwester Kathrin und ich, sind damals aufs Land getigert, da, wo die Bauern wenigstens ihre Tiere hatten, die sie schlachten und essen konnten. Und auf den Feldern fanden wir im Herbst und im Frühjahr Früchte, Kartoffeln und Rüben. Aber wehe, wir wurden erwischt, wenn wir die spärliche Ernte ausgruben. Die Bauernsöhne waren besser genährt als wir und stärker, und sehr oft sind wir mit unseren alten Fahrrädern gerade eben entkommen, aber einige Male eben nicht, und dann hat es Prügel gegeben, für uns beide.“

Atemlos und staunend hörte ich zu. Gerade in der vorigen Woche hatte ich von meinem Vater, dem Oberstaatsanwalt, eine Standpauke über mich ergehen lassen. Der Nachbar hatte sich beschwert, weil ich über die Grenze des Grundstückes an seinen Apfelbaum gegriffen und mehrere Äpfel geklaut hatte.

„Mein Sohn ein Dieb“, hatte er ausgerufen, „was muss ich mit dir erleben! Klaust du heute die Äpfel aus Nachbars Garten, gehst du morgen an Mutters Portemonnaie und übermorgen stiehlst du Schokolade im Supermarkt. Wo soll das enden, mein Sohn?“

Er hatte mir ein wirklich schlechtes Gewissen gemacht, die Äpfel aus Nachbars Garten quälten mich nicht, aber Mutters Geld, ob er das wusste? Tatsächlich hatte ich schon zweimal aus der Geldbörse meiner Mutter, die sie hatte liegen lassen, je einen Zwanzigmarkschein genommen. Ich kam nun einmal mit dem spärlichen Taschengeld, das mein Vater mir zugestand, auf keinen Fall aus. Beide Male hatte ich bittere Gewissensbisse empfunden und tatsächlich auch selbst schon gedacht, aus mir würde einer der Kriminellen werden, denen mein Vater täglich begegnete und von denen er ab und zu erzählte.

Und nun gestand ich dem Großvater, auch ich hätte gestohlen, wie er nach dem Krieg und erzählte ihm von den Gewissensbissen.

Er sah mich ernst an.

„Nein, ein Krimineller bist du deshalb nicht, aber an das Geld deiner Mutter darfst du nicht wieder gehen. Sieh mal, Äpfel klauen vom Baum des Nachbarn, das finde ich nicht schlimm. Du bist ein Junge, die Aufgabe der Jungen im Leben ist es, Dummheiten zu machen, Grenzen auszutesten, aber die Aufgabe deines Vaters ist es, dich dafür zu bestrafen. Später einmal, wenn du selbst Kinder hast, wirst du das einsehen und sie selbst tadeln. Aber Geld von deiner Mutter nehmen, das ist keine einfache Dummheit, gut, dass du mir das erzählt hast, aber tu es nicht wieder. Wenn du wirklich so dringend Geld brauchst, dass du meinst, du müsstest es stehlen, komm zu mir. Das ist etwas umständlicher, weil du mir erklären musst, was du damit willst, aber du hast später kein schlechtes Gewissen.“

3.

Königsfeld hieß die Stadt, in der ich seit meiner Geburt lebte und meine Vorfahren vor mir. Die Stadt war und ist Hauptstadt des Bundeslandes und beherbergt also nicht nur die Behörden der Stadtregierung, sondern auch der Landesregierung und die damit verbundenen Institutionen. Sie liegt als einzige Großstadt in weitem Umkreis, umgeben von ländlichen Gebieten. Ihre Gewerbetreibenden haben daher einen weiten Einzugsbereich und eigentlich hätte man meinen sollen, sie sei aufgrund ihrer Lage und Funktion eine wohlhabende Stadt, die sich und ihre mehr als 550.000 Einwohner wohl zu ernähren verstünde.

Indessen, die Stadt ist arm und überschuldet. Erst vor einem Monat gab die Stadtregierung den geplanten Etat für das nächste Jahr bekannt, die Behörden gehen von Einnahmen der Stadt von rund 2,1 Milliarden Euro aus, dagegen stehen aber notwendige, und, wie der Finanzstadtrat nicht müde wurde zu betonen, nicht zu kürzende Ausgaben von rund 2,3 Milliarden Euro, so dass im nächsten Jahr die Stadt ihre schon bestehenden Verbindlichkeiten von über 600 Millionen Euro um 200 Millionen Euro erhöhen werde. Mir hatte geschwindelt, als ich diese Zahlen hörte. Ich bin zwar Jurist, kann aber auch rechnen: Die Stadt trägt dann Schulden von 800 Millionen Euro. Bei dieser Summe und bei den derzeit äußerst günstigen Kreditbedingungen von 4 % Zinsen fallen jährlich allein Zinszahlungen von 32 Millionen Euro an, schon das eine unvorstellbare Summe. Ich wage nicht an Zinserhöhungen zu denken, bei 5 % Zinsen müsste die Stadt 40 Millionen jährlich aufbringen, ohne ihre Schuldenlast auch nur um einen Cent getilgt zu haben.

Aber schön ist die Stadt, wenigstens in einigen Bezirken. Wir, das heißt meine Frau Hanna, meine Tochter Mara und ich, wohnen an ihrem Rande, weit im Westen, da, wo ausgedehnte Grünanlagen, die das Gartenbauamt als Erholungsgebiet für die Einwohner pflegt, den Übergang von der Stadt auf das flache Land bilden. Hinter diesen Grünanlagen gibt es weite Ackerflächen. Wenn man den Wald des Grüngürtels hinter sich lässt, sieht man die Landschaft ganz leicht abfallen und dahinter ebenso sanft ansteigen. Im Tal und auf der Anhöhe liegen kleine Dörfer, in denen die Bauern wohnen, die die Äcker bewirtschaften. Oft bin ich mit meiner Familie von unserem Haus durch den Wald hinausgefahren, geruhsam, mit dem Fahrrad. In fünf Minuten hatten wir die Stadt hinter uns gelassen und konnten die frische Luft da draußen genießen.

Wir wohnen seit dem Tode meiner Mutter vor fünf Jahren in der Villa, in der ich aufgewachsen bin. Mein Bruder hatte kein Interesse an dem Haus, er wohnte in Süddeutschland. Mein Vater zog, als er Witwer geworden war, in die Wohnung, die vor ihm mein Großvater innehatte und die seit seinem Tod leer stand. Er lebte dort allein, ohne wirkliche Beschäftigung, er war in den neunziger Jahren pensioniert worden. Mittlerweile war er einundachtzig Jahre alt, aber immer noch hart, klar und streng, die blauen Augen blickten durchdringend wie eh und je. Hanna und Mara fürchteten ihn geradezu, und auch ich ging ihm aus dem Weg, wenn ich konnte.

In die Innenstadt war es von uns aus weit. Wir konnten entweder mit dem Auto zur gut ausgebauten Bundesstraße und auf ihr in die Stadt fahren oder mit der Straßenbahn, deren Haltestelle allerdings erst in guten fünf Minuten zu Fuß zu erreichen ist.

Dennoch empfiehlt sich die Straßenbahn, wenn man zu unglücklichen Zeiten die Stadt erreichen muss. Morgens um halb neun ist die Bundesstraße von uns bis zur Innenstadt fast durchgehend verstopft, lange Staus lassen einem die Fahrt zur Qual werden, die mehr als eine Stunde dauert. Ich pflege daher meine Arbeitstermine in der Stadt so zu legen, dass ich nicht gerade um neun dort sein muss, sondern um zehn, dann ist die Bundesstraße frei.

Auf dem Weg in die Innenstadt sind dann deutlich die Unterschiede zu erkennen, die die einzelnen Stadtteile voneinander trennen. Zuerst fährt man durch eine Villenvorstadt, die der unseren ähnelt, dann beginnt ein kurzer Gürtel mit Einfamilienhäusern auf kleineren Grundstücken und schließlich erreicht man den Ring um die Innenstadt, mit langen Zeilen von Hochhäusern, die hier gepflegt und gleichmäßig stehen, offenbar mit geräumigen Wohnungen und weit von der Straße weg gebaut, damit die Bewohner möglichst wenig von Straßenlärm belästigt werden. Hier gibt es kaum Gewerbe, die Bürgersteige sind breit und der Übergang vom Bürgersteig zu den Häusern ist mit weiten Hecken oder gar Bäumen bestanden.

Erst danach beginnt der eigentlich geschäftige Teil der Stadt. Die Häuser kommen näher an die Straße heran, die hier inzwischen sechsspurig ausgebaut ist. In den Mietshäusern fristen unten Läden aller Art ihr Dasein, schäbige Geschäfte, in denen allerlei Trödel angeboten wird. Ich bin noch in keinem dieser Läden gewesen, habe nur im Vorbeifahren oder, wenn ich im Stau stand, die Auslagen angesehen. Dazwischen reine Gewerbegrundstücke, in denen Kraftfahrzeuge angeboten werden. Die Vertretungen der großen Marken haben sich hier angesiedelt, daneben Geschäfte, die auf viel Parkraum angewiesen sind, den sie in der Innenstadt nicht finden.

Und dann ist auch schon das Zentrum erreicht, mit Hochhäusern, die vor allem Banken und Versicherungen beherbergen, mit dem Bahnhof, der im Stil des endenden neunzehnten Jahrhunderts gebaut ist, ein Verkehrsknotenpunkt, und dem Gebäude im alten Teil der Innenstadt, in dem sich auch die Räume befinden, in denen ich mein Büro habe.

Lediglich der Vollständigkeit halber: Natürlich hat die Stadt auch, wie alle anderen Großstädte, ihre Slums, weite Hochhaussiedlungen, für den sozialen Wohnungsbau errichtet, am andere Ende, im Osten gelegen, in denen überwiegend Empfänger staatlicher Alimentationsleistungen wohnen, Menschen, die keine Arbeit haben, aus welchen Gründen auch immer, und die dann häufig dem Alkohol verfallen. Ich bin dort noch nicht gewesen, habe dort auch nichts zu suchen.

4.

Es war dunkel, als ich endlich die schützende Stille des Cafés verließ und mich auf den Weg zu meinem Auto machte, um nach Hause zu fahren. Meine Frau würde schon beunruhigt sein, deshalb beeilte ich mich. Draußen war es kalt, immer noch keine Spur von Tauwetter, die wenigen Bäume, die hier in der Innenstadt wuchsen, reckten ihre kahlen Äste hilfesuchend in den Himmel, als wollten sie wie ich um Wärme bitten. Ich holte den Wagen aus der Garage und fuhr heim.

Meine Frau empfing mich schon im Flur.

„Um Gottes willen, Franz, was ist geschehen, wo warst du denn so lange? Ich habe im Büro angerufen, aber die wussten auch nicht, wo du bist.“

„Entschuldige bitte, Hanna, dass ich erst jetzt komme, aber ich war bei Dr. Dragon, das weißt du, und dann musste ich mich erst einmal erholen, ich habe bis jetzt im Kaffeehaus gesessen und gegrübelt, darüber habe ich die Zeit verloren.“

„Ist es denn so schlimm, was Dr. Dragon dir gesagt hat?“

„Ich weiß nicht, ich habe die Anklageschrift zwar mit, aber noch nicht gelesen, ich werde das heute Abend machen. Aber der Anwalt sagte, dass der Staatsanwalt sich auf mich als Hauptbeschuldigten eingeschossen hat. Sie wollen anscheinend eine Riesenaffäre daraus machen, sieh mal hier.“

Ich nahm die Anklageschrift aus meiner Tasche und zeigte sie ihr, sie hatte wohl hundertfünfzig Seiten, ein ganzes Päckchen.

„Franz“, rief sie entsetzt, „darin ist immer nur von dir die Rede?“

„Wohl nicht nur von mir, aber jedenfalls zum großen Teil. Hanna, lass mich erst einmal lesen, und dann sage ich dir meine Einschätzung.“

„Aber dafür hast du doch den Anwalt, hat der denn nichts gesagt?“

Hanna war einmal mit mir bei Dr. Dragon gewesen, beim ersten Mal, und hatte ihn nicht gemocht. Noch mehr als mir war ihr seine langsame Art auf die Nerven gegangen. Ich sah sie an.

Meine Frau war immer noch eine schöne Frau, trotz oder gerade wegen ihrer fünfzig Jahre. Sie war nur drei Jahre jünger als ich, aber bisher hatte ich noch nie den Drang meiner Altersgenossen nach einer jungen Frau verspürt. Ich liebte sie immer noch, nicht mehr so wie in jungen Jahren, nicht mehr heiß und leidenschaftlich, sondern ruhig und stetig. Hanna hatte mich in mein Arbeitszimmer geleitet und mich mit den Worten „gut, Franz, dann lies erst mal“ allein gelassen.

Ich hatte das Jurastudium in der kleinen Universitätsstadt Karlsburg begonnen, ungefähr hundert Kilometer nördlich von Königsfeld. Ich hatte nach dem Abitur keine Sonderbegabung gespürt und deshalb nicht recht gewusst, was ich studieren sollte, denn dass ich studieren würde, stand außer jeder Frage. Es lag daher nahe, dass ich mich bei Jura einschrieb, wie schon mein Vater und mein Großvater. „Dann stehen dir alle Berufe offen“ hatte mein Vater ermunternd gesagt und so hatte ich begonnen.

Die ersten zwei Semester hatte ich mühsam zu verstehen versucht, was ich da eigentlich lernen sollte. Es waren lauter Einzelteile von abstrakten Denkgebilden, die man mir einzutrichtern versuchte, aber irgendwann fing ich an zu bemerken, dass die Einzelteile zu einem ganzen Denkgebäude gehörten, mein Ehrgeiz erwachte, die Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen und ab dem vierten Semester genoss ich das Lernen.

In diesem Jahr lernte ich Hanna Janson auf einem Fest kennen, das ein Freund gab. Ich sah sie und war verliebt. So schnell ging das, dass ich erst gar nicht verstand, wie mir geschah.

Sie war damals eine schlanke junge Frau mit einer Figur, die unter einem leichten Kleid, es war Sommer, andeutungsweise zu sehen war. Von allem Anfang an war ich aber nicht in ihre Figur verliebt, sondern in ihr Gesicht. Von leicht länglichem Schnitt war es schmal wie die ganze Frau. Über einem vollen Mund, der von zwei wunderschönen Grübchen gerahmt wurde, erhob sich eine lange gerade Nase, vielleicht etwas zu lang, und darüber, unter einer erstaunlich breiten Stirn, die Augen, von einem klaren Blau, lebendig, wie ich vorher und nachher keine gesehen habe. Sie sahen mich an und lachten, ich brauchte nicht hinzusehen, ob der Mund lachte, ihre Augen genügten. Auch später übrigens und auch, wenn sie wütend war, spiegelten sich in ihren Augen ihre Stimmung, ihr Gemüt und die ganze Frau. Das Gesicht wurde von braunen Haaren, die sie lang trug, umrahmt, das dunkle Braun ihrer Haare kontrastierte auffällig mit ihren blauen Augen.

Sie lachte, als mein Freund mich zu ihr führte und uns vorstellte.

„Wie schön, dich endlich einmal kennenzulernen“, sagte sie und strahlte mich an, „Hermann, unser Freund, hat mir immer von dir erzählt. Er sagt, dass du der Einzige bist, der wirklich Freude an Jura hat.“

„Tatsächlich?“ Mehr brachte ich nicht hervor. Zum ersten Mal störte mich auch nicht, dass sie mich, obwohl wir uns nicht kannten, sofort duzte, eine damals übliche Unart, die ich anderen immer verwies.

Es stellte sich heraus, dass sie Literatur und Germanistik studierte, und schnell überwand sie meine Schüchternheit, indem sie mich in ein Gespräch über Bücher verwickelte. Sie war ebenso wie ich eine Liebhaberin von Literatur, natürlich auch der modernen, wie sie sagte. Fasziniert sei sie aber von den Klassikern, und zwar sowohl von den alten als auch den neueren. Sie hatte wie ich gerade die Werke gelesen, die sonst kaum einer mehr kannte, wie die Wahlverwandtschaften von Goethe, Joseph und seine Brüder von Mann und die Geschichte des Josephus Flavius von Feuchtwanger. Selten habe ich mich mit einem Menschen so ausführlich über Bücher unterhalten.

„Das war ein schöner Abend“, sagte sie, als sie ging, „aber leider ist es nur über mein Fach, die Bücher, gegangen. Wenn du willst, treffen wir uns an einem anderen Abend und reden über Rechtswissenschaften.“

„Nein, auf keinen Fall“, wehrte ich lachend ab, „treffen will ich mich sobald wie möglich mit dir, aber nicht über Jura reden, über alles andere gerne.“

Ich war zu schüchtern, sie zu fragen, ob ich sie begleiten durfte und so verabredeten wir uns am nächsten Tag, gingen zusammen essen, redeten, sie fragte mich aus, nach meinen Eltern, nach meinem Großvater, von dem ich viel erzählte.

Sie selbst war skandinavischer Abstammung, aus Schweden, ihre Eltern lebten schon vor ihrer Geburt in Hamburg. Ihr Vater war Wissenschaftler, Physiker, eine Wissenschaft, wie sie lachend erzählte, die sie genau so wenig verstand wie Jura. Sie liebte ihre Mutter sehr, der sie auch ähnlich war.

Zwei Monate lang trafen wir uns, redeten wir, gingen spazieren.

„Hanna scheint ganz schön verliebt in dich zu sein“, sagte Hermann nach einiger Zeit, als wir uns trafen, „so lange ist sie noch nie mit einem ausgegangen und sie hat alle anderen abgewimmelt.“

„Wieso alle anderen abgewimmelt?“ fragte ich erstaunt.

„Weißt du das denn nicht? Sie hat einen Haufen Verehrer, aber sie will von keinem etwas wissen, hat für niemanden Zeit, nur für dich.“

Am nächsten Tag hatte ich mich mit Hanna wieder verabredet, wir wollten einen Bummel durch die Stadt machen, einkaufen, wie sie sagte. Was sie denn einkaufen wolle, fragte ich. „Du wirst schon sehen“, antwortete sie.

Wir schlenderten nebeneinander her, nah, aber berührten uns nicht, wie immer.

„Au ja, lass uns in das Kaufhaus gehen“, sagte sie, nahm mich beim Arm und führte mich durch die Drehtür. Und sie führte mich durch die Warenreihen von Karstadt, wir betrachteten hier ein paar Tücher, dort ein Parfüm und hielten uns in der Schuhabteilung auf.

„Ich erkenne jeden Hausdetektiv, wenn ich ihn sehe“, flüsterte sie mir zu und ihre Augen strahlten unternehmungslustig.

„Und wieso ist das wichtig?“, fragte ich zurück.

„Komm, du wirst schon sehen“, sagte sie wieder, nahm meine Hand und führte mich an den Stand, auf dem Baumwoll- und Seidentücher durcheinanderlagen und angeboten wurden.

„Guten Tag“, sprach sie einen ungefähr dreißigjährigen Mann an, der in der Nähe des Tisches stand, „mein Freund hier will nicht glauben, dass ich einen Detektiv erkennen kann, wenn ich ihn sehe. Sie sind doch ein Detektiv?“

Der Mann nickte freundlich. „Ja, aber woran haben Sie das erkannt?“

Ich achtete nicht auf ihre Antwort, weil ich mit Entsetzen sah, wie sie, mit dem Rücken zu den Tüchern stehend, ein Tuch herauszog, es in ihrer Hand zusammenknüllte und dann die Hand in die Tasche ihrer Jacke steckte. Ich brachte kein Wort hervor und schwitzte vor Angst.

„Ja und dann Tschüs“, sagte sie, nahm mich wieder bei der Hand und führte mich hinaus.

„Warum hast du das getan?“, fragte ich entsetzt, aber sie lachte wieder.

„Ich wollte dir imponieren, dass ich ein Tuch klauen kann und der Detektiv direkt davorsteht.“

„Und dafür stiehlst du?“

„Ja, eigentlich hast du recht, das ist nicht in Ordnung, also komm.“ Hanna nahm mich wieder bei der Hand, drehte sich um, zog mich zurück in das Kaufhaus und an den Tisch mit den Tüchern. Der Detektiv war nirgends zu sehen und mit einer selbstverständlichen Geste nahm sie das Tuch aus der Tasche und legte es wieder zurück.

Als wir Karstadt verließen, lag ihre Hand in meiner. Schweigend gingen wir, ich war immer noch erschrocken und ließ mich führen, bis wir vor dem Haus ankamen, in dem sie ihre winzige Wohnung hatte.

“Komm mit rauf“, flüsterte sie und schloss auf.

In ihrem Wohnzimmer standen wir einander gegenüber. Ihre Augen hatten mich noch nie so intensiv angesehen, mit einem fast finsteren Ernst. Ich nahm ihre Hand und zog sie an mich, sie folgte leicht und willig und lag in meinem Arm. Ich beugte mich nieder und berührte mit den Lippen ihre Haare, die Stirn und, als sie das Gesicht zu mir hob, ihre Wangen, langsam, sorgfältig liebkoste ich sie und ebenso langsam erwiderte sie den Kuss, auf die Wangen, in den Mundwinkel und dann küssten wir uns, erst leicht und vorsichtig, dann fester und immer fester und fordernd. Leicht öffnete sie ihren Mund, ich suchte ihre Zunge und dann plötzlich leidenschaftlich, stark und süß schmeckte ich sie, immer wieder, immer weiter, drängten unsere Körper aneinander, rieben sich, ich spürte, wie ihre Hände unter meinen Pullover glitten und über meinen Rücken strichen, Gänsehaut erzeugend.

„Komm“, flüsterte ich und Arm in Arm, uns aneinander drückend, gingen wir zu ihrem Bett. Langsam und behutsam begann sie mich und ich sie auszuziehen, bis wir nackt voreinander standen und uns betrachteten.

Wieder nahm ich sie in den Arm, wieder spürte ich sie, diesmal aber ihren nackten Körper und eine Lust überfiel mich, eine Lust, sie zu lieben, ich wusste, dass sie die Lust erwiderte und dann lagen wir auf dem Bett und sie saß aufrecht über mir und schaukelte mich und sich zu unserem ersten Höhepunkt und dann lag ich auf ihr und wiegte sie und mich und schaukelte sie und mich zu einem weiteren Höhepunkt.

Die ganze Nacht liebten wir uns, wieder und wieder und schliefen und erwachten und liebten uns.

Am Morgen wachte ich auf, sie hatte sich in meinen Arm gekuschelt, ich konnte sie ausgiebig betrachten.

5.

Ich saß in meinem Arbeitszimmer und hatte die Anklageschrift immer noch nicht gelesen. Stattdessen erinnerte ich mich, wie ich Hanna meinen Eltern vorstellte. Ich hatte darauf bestanden, dass sie sich kennen lernten und so waren wir nach Königsfeld gefahren, wo wir mittags ankamen. Mein Vater war noch nicht zu Hause, so dass es meine Mutter war, die uns in der großen Villa in der Küche empfing.

Meine Mutter ist Sybille Eschenburg, geborene Arndt. Ich habe in meinem Elternhaus meinen Vater Richard als strenge Autorität wahrgenommen, meinen Großvater als liebevoll, während meine Mutter in unserer Familie eine sehr untergeordnete Rolle spielte. Sie hatte nichts zu bestimmen, wenn mein Vater da war, sie versuchte es auch nie. Klein, unscheinbar, stammt sie aus einer Beamtenfamilie in Königsfeld. Meine Eltern haben sich in der Universität kennen gelernt, weil auch meine Mutter Jura studierte. Sie hat das Studium aber abgebrochen, als sie meinen Vater heiratete.

Meine Mutter empfing Hanna in ihrer stillen Art, nicht feindselig, aber auch nicht so, als freute sie sich, die Freundin ihres Sohnes kennen zu lernen. Mühsam hielt ich ein Gespräch in Gang, bis sie Kaffee und Kuchen servierte und etwas auftaute, als Hanna sie nach dem Rezept fragte. Dann kam mein Vater, groß, aufrecht, laut, er sah Hanna und bewunderte lärmend ihre Schönheit, nicht merkend, wie er meine Mutter verletzte und Hanna in eine peinliche Situation brachte. An diesem Tage fuhren wir beide, Hanna und ich, bedrückt zurück in unsere Universität. Unserer Liebe aber tat das schwierige Verhältnis zu meinen Eltern keinen Abbruch. Nach vier Wochen, als wir uns von diesem Besuch in Königsfeld einigermaßen erholt hatten, besuchten wir auch ihre Eltern, ein freundliches älteres Ehepaar, einsam, zwei Menschen, die sich freuten, dass wir kamen und uns freundlich aufnahmen. Zu ihnen hatten wir Zeit ihres Lebens ein herzlicheres Verhältnis.

Wir setzten unsere Studien fort, sie las weiter die deutschen Klassiker und ich plagte mich mit dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis des BGB herum. Allerdings beschlossen wir nach kurzer Zeit, unsere einzelnen Wohnungen aufzugeben und in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Bis heute liebe ich Hanna, obwohl wir schon so lange ein Paar sind. Nicht ganz unangefochten ist meine Liebe, ich denke vor allem an eine sehr attraktive jüngere Frau, die sich in meinem Büro vor fünf Jahren bewarb, im Vorstellungsgespräch anregend mit mir flirtete und damit in mir angenehme Phantasien von einem kleinen Seitensprung weckte, die ich aber nie zu verwirklichen mich entschließen konnte. Zu tief fühlte ich mich Hanna verbunden, als dass ich meine Beziehung zu ihr mit einer kleinen Affäre hätte gefährden wollen.

Hanna, wie sie mich fragend und erwartungsvoll angesehen hatte, als ich vorhin nach Hause kam und wie ich sie enttäuscht hatte. Ich konnte ihr nichts sagen, ich kannte nicht einmal die Anklageschrift. Natürlich hatte ich ihr erzählt, dass man mich der Korruption beschuldigte, ich hatte ihr das aber immer in einem leichten Plauderton, als gelte es den alltäglichen Ärger, erzählt, nicht als ernsthaftes Problem, das nicht nur mich, auch meine Familie und unsere Situation gefährden konnte. Und nun musste ich ihr vorgestern sagen, der Anwalt, den ich beauftragt hatte, habe eine Anklageschrift bekommen. Ich war also nun angeklagt! Und nun nahm ich sie zur Hand:

„Franz Eschenburg, geboren am 30. September 1959, nicht bestraft, wird angeklagt, 1. einem Amtsträger eine Gegenleistung dafür angeboten zu haben, dass er eine Diensthandlung vornimmt, und dadurch seine Dienstpflichten verletzt, indem er. . .“ Weiter konnte ich nicht lesen. Wie lange war es her, dass ich mich mit diesem Juristenkauderwelsch hatte beschäftigen müssen? Und schon gar mit dem entsetzlichen Deutsch, das die Staatsanwälte zu schreiben gezwungen waren, weil es ihren Dienstpflichten entsprach? Schon ewig.

Und doch, so sehr es mich graute, ich musste mich natürlich damit auseinandersetzen. Ich würde in nächster Zeit ständig mit diesen Juristen zu tun bekommen, die mich beschuldigen und verurteilen wollten.

Bestochen sollte ich haben, Vorteile gekauft haben, nicht von einzelnen Amtsträgern, sondern im großen Stil, und nicht von subalternen Beamten, sondern Politiker bis in die höchsten Kreise sollte ich bestochen haben, ich, Franz Eschenburg, aus guter, traditionsreicher Familie, aus einer wohlhabenden Familie. Hatte ich das nötig? Aber, wie mein Anwalt mir versichert hat, war das kein Argument.

„Sie würden sich wundern“, hatte Dr. Dragon in seiner aufreizenden Langsamkeit gesagt, „wer alles Straftaten begeht, die er keinesfalls nötig hat.“

Aber meine Familie? Mein Vater, der Oberstaatsanwalt, der lange pensioniert war, über achtzig Jahre alt, mit seiner untadeligen Laufbahn und seinem beanstandungsfreien Leben. Mein Großvater musste, dem Himmel sei Dank, nicht mehr erfahren, welche Vorwürfe man gegen seinen Enkel erhob, seinen Enkel, der nie auch nur schwarz mit dem Zug zu fahren sich getraut hatte.

Ich erinnerte mich genau, Hanna und ich hatten lange nicht über ihre Aktion bei Karstadt gesprochen, obwohl es mich manchmal gedrängt hatte. Aber irgendwann, wir wohnten schon in einer gemeinsamen Wohnung und studierten noch, kamen wir aus dem Reformhaus.

„Sieh mal, Franz, was ich hier habe“, lachte sie triumphierend und zog aus ihrer Manteltasche ein Fläschchen mit Duftöl.

„Wo hast du das denn her?“, fragte ich neugierig.

„Gerade im Reformhaus, habe ich mitgehen lassen.“

„Mitgehen lassen? Du meinst geklaut?“ Ich war entgeistert, „du hast wirklich das Fläschchen geklaut? Und wenn du erwischt worden wärst, was wäre dann gewesen?“

„Was hätte sein sollen? Die hätten uns rausgeschmissen, aber Franz, keine Angst, ich werde nicht erwischt.“

Das war der erste größere Streit, den wir miteinander hatten. Ich fragte sie erbost, ob sie denn nicht meinte, wir hätten uns das Fläschchen doch ohne weiteres leisten können. Darum gehe es nicht, hielt sie dagegen, nun auch zornig, weil ich sie nicht verstand, sie liebe dieses prickelnde Gefühl, etwas Verbotenes tun zu können. Langsam beruhigten wir uns, die Meinungsverschiedenheit war aber nicht beendet. Sie flammte neu auf, als wir das nächste Mal von einem Besuch bei ihren Eltern in Königsfeld auf dem Hauptbahnhof ankamen und in die Straßenbahn stiegen. Natürlich wollte ich vorher eine Fahrkarte bei dem Fahrer lösen, aber sie zog mich zu dem hinteren Eingang des Zuges.

„Das Geld können wir sparen“, flüsterte sie mir zu, „es sind doch nur drei Stationen.“ Dieses Mal, was blieb mir übrig, stieg ich mit ihr ein, aber die drei Stationen waren die längste Fahrt mit der Bahn, die ich je gemacht habe. Jeden, der einstieg, betrachtete ich ängstlich, ob er vielleicht ein Kontrolleur sein könnte. Welche Schande, ich würde erwischt werden. Aber es kam kein Kontrolleur und wieder triumphierte sie.

„Siehst du? Drei Mark gespart, davon können wir uns was Anderes kaufen“, lächelte sie mich an.

„Ja, wenn du es nicht vorher klaust“, murrte ich zurück.

6.

Ich konnte mich mit dieser Schrift, die mich anklagte, nicht beschäftigen, nicht jetzt, deshalb flüchtete ich mich erneut in Erinnerungen.

Seit meiner frühesten Kindheit wurde ich eingedeckt mit Sprüchen der Ehrbarkeit und Frömmigkeit.

„Unrecht Gut gedeihet nicht“, war einer der Lieblingssprüche meines Vaters und „Ehrlich währt am längsten“ und viele andere Sprüche mehr. Er kannte unzählige davon, ich habe sie nicht alle im Kopf behalten.

Mein Großvater hatte mir eines Tages erklärt, dass es für ihn im Leben nicht immer leicht gewesen sei, das Gefühl für richtig und falsch zu bewahren.

II.

1.

Langsam ging Eduard Eschenburg durch den Sommerwald. Er hatte seine kleine Schwester Kathrin an der Hand, sie war zehn Jahre jünger als er. Eduard trug einen leeren Sack auf dem Rücken, der hoffentlich bei ihrer Rückkehr prall gefüllt sein würde. Vögel zwitscherten durch das grüne Laub des Mischwaldes, als gäbe es keine Menschen, keine jagenden Tiere und keinen Krieg.

Im Winter war er nach Königsfeld zurückgekehrt, zwei Monate nach der Kapitulation. Er war zu Fuß gegangen, den weiten Weg von der französischen Grenze, wo ihn die Nachricht von der Aufgabe der deutschen Truppen und der Flucht des Kaisers erreicht hatte. Er hatte sich durchschlagen müssen in seiner zerfetzten Uniform, dem grauen, strapazierten Wintermantel darüber, mit Stiefeln, deren Sohlen abgelaufen waren. Strümpfe hatte er nicht mehr gehabt, er hatte ein Unterhemd zerrissen und sich um die Füße gewickelt und war dann immer Richtung Königsfeld gelaufen, seiner Heimat, unruhig, was er zu Hause vorfinden werde, er hatte seit Monaten keine Nachricht gehabt. Ernährt hatte er sich von dem, was er auf den Feldern gefunden hatte, altes gefrorenes Kartoffellaub, einmal hatte er ein krankes Kaninchen erwischt, es gefangen, getötet und an einem improvisierten Feuer gebraten. Zweimal war er in kleine Dörfer gegangen, wenn der Hunger ihn getrieben hatte, und hatte um Essen gebettelt, auch welches erhalten. Seine Achselstücke an der Uniform, die seinen Dienstgrad als Major verrieten, hatte er vorher abgerissen, damit sie ihn nicht abwiesen.

Mit Begeisterung war er als achtzehnjähriger Fähnrich der Infanterie in den Krieg gezogen, als einjährig Freiwilliger, um die Chance zu haben, zum Offizier befördert zu werden. Mit seiner Schulbildung, er hatte das Gymnasium mit dem Abitur abgeschlossen, war ihm die Offizierslaufbahn vorgegeben. Sie waren nach Westen gezogen, Richtung Frankreich, aber nicht auf dem direkten Weg.

„Meine Herren“, hatte ihr Bataillonskommandeur, General von Halpern, vor dem versammelten Bataillon gesagt, „wir werden nicht über Elsass-Lothringen marschieren, wir werden die Franzosen, wie Schlieffen das geplant hat, von Belgien aus überrennen und bis nach Paris marschieren. Sie haben ihre Städte befestigt, aber sie rechnen nicht damit, dass wir von Norden kommen. Bevor die Russen sich sammeln können, haben wir Frankreich besiegt und werden uns nach Osten wenden.“

Und begeistert hatten sie Beifall geschrien, auch er, und waren losmarschiert, erst zu Fuß, dann in Eisenbahnwaggons eingepfercht, und dann wieder zu Fuß, immer singend.

Der Gesang war brutal unterbrochen worden, als sie die erste Berührung mit dem Feind hatten, sie waren beschossen worden, hatten sich formiert, angegriffen.

Eduards Gedankenflug stoppte abrupt. Eine Sperre in seinem Gehirn hinderte ihn, an diesen ersten Angriff zu denken, weil er sich dann an den ersten Menschen hätte erinnern müssen, den er getötet hatte. Mit Gewalt konzentrierte er sich auf die Hand seiner Schwester neben ihm, auf den Gesang der Vögel, auf das frische Laub an den Bäumen, das später zu einem dunkleren Grün wechseln würde, jetzt aber eine helle, frische Farbe zeigte, die den Beginn von Leben anzeigte, Hoffnung auf ein besseres Leben, in dem es dieses Töten nicht mehr gab.

„Wohin gehen wir?“ fragte ihn Kathrin und holte ihn in die Gegenwart zurück.

„Wir wollen sehen, ob wir auf den Feldern hinter diesem Wald nicht ein bisschen Gemüse ernten können, damit wir heute Abend und morgen etwas zu essen haben“, antwortete er, „sieh mal, wenn dieser Sack halb voll ist, gehen wir zurück, dann haben wir sogar auch für übermorgen zu essen. Aber“, schärfte er ihr zum zehnten Male ein, „wenn wir erwischt werden, wenn der Bauer kommt, dann achtest du nicht auf mich, dann läufst du weg, so schnell du kannst, nach Hause, hast du das verstanden?“

Sie lachte ihn an: „Eduard, ich habe das schon beim ersten Mal verstanden, du brauchst es mir nicht dauernd neu zu sagen, sei ganz ruhig, ich kann sehr schnell laufen.“

Kathrin war für ihre dreizehn Jahre weit entwickelt, war dünn, schlaksig und sehr sportlich. Wenn sie zum Spaß um die Wette liefen, kam sie auf ihren spindeldürren Beinen fast so schnell voran wie er. Sie hatte gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Und wieder verdunkelte sich Eduards Stirn.

Ende Januar war er nach Hause gekommen in die Villa, wie sie das Haus nannten, das sein Vater gebaut hatte. Der hatte seit der Jahrhundertwende ein florierendes Bauunternehmen geführt und sich ein Haus am Rande Königsfelds errichten lassen, eben die Villa. Am Anfang war die Familie in dem vornehmen Viertel nicht sehr wohl gelitten gewesen, „diese neureichen Eschenburgs“, so hatte man sie genannt, sich aber dann mit der Zeit an sie gewöhnt. Ihn, Eduard, hatte der Vater auf das Gymnasium geschickt, damit er nicht als Bauunternehmer sein Brot verdienen musste, sondern „etwas Gescheites lernte“, wie er sagte. Dennoch, Eduard konnte seine Hände gebrauchen, er konnte mauern, putzen, er hätte ein Haus bauen können, meinte er. Er war in die Villa zurückgekommen und hatte seine Schwester Kathrin mit einer älteren Frau angetroffen, mit aufgequollenem Gesicht, schwärzlich von dem Staub der Ruinen der Stadt, weinend, immer weinend, in den Armen der älteren Frau, die sich als ihr früheres Kindermädchen herausstellte. Eduard hätte sie nicht wiedererkannt, schlohweiß ihre Haare, zerknittert ihr Gesicht. Bei Kriegsanfang war sie vielleicht vierundzwanzig Jahre alt gewesen.

„Deine Eltern sind beide tot, Eduard“, schluchzte Annie, jetzt erinnerte er sich an den Namen, „sie sind in der Stadt gewesen, als die Flieger kamen und Bomben abwarfen, sie sind in dem Feuer verbrannt, warum mussten sie auch in die Stadt gehen.“ Annie und Kathrin weinten herzzerreißend, er nahm beide in den Arm und tröstete sie, darüber seinen eigenen Schmerz für eine Weile vergessend.

Seine Eltern waren nicht die einzigen, die in diesem verheerenden Krieg umgekommen waren, so begriff er allmählich, Königsfeld hatte wohl die Hälfte seiner Einwohner verloren, sei es als Krieger an der Front, sei es bei Angriffen auf die Stadt. Eduard Eschenburg konnte sich nicht lange mit der Trauer aufhalten, Kathrin und Annie hatten seit drei Tagen nichts zu essen, sie froren erbärmlich in ihren dünnen Sachen und hatten nur überlebt, weil sie sich im Schlaf aneinandergedrückt hatten. Kathrin hatte versucht, im Wald Brennholz zu finden, damit sie wenigstens ein Feuer machen konnten, sie hatte versucht, alte Beeren aus dem letzten Herbst oder Pilze zu finden, aber vergebens, es waren immer schon andere vor ihnen da gewesen.

Eduard selbst hatte ebenfalls lange nichts essen können, je näher er der Stadt kam, desto weniger Reste lagen auf den Feldern.

Am Abend saßen sie in dem kleinsten Raum des großen Hauses, jeder hatte eine Decke um sich geschlungen, sie drängten sich aneinander und redeten.

„Ich weiß nicht, was werden soll“, sagte Annie, „ich kann nicht mehr lange so weitermachen, mir ist kalt und ich bin hungrig.“

Kathrin fing an zu weinen, „ich auch“, schluchzte sie. Eduard nahm sie beide in den Arm.

„Wartet nur ein bisschen, es muss erst richtig dunkel werden, dann gehe ich los und ihr werdet sehen, ich komme mit Essen zurück.“

„Aber wenn sie dich erwischen“, Kathrin weinte noch lauter, „dann bin ich wieder allein, ich will, dass Mama und Papa zurückkommen.“

„Sie kommen nicht zurück, Kathrin“, antwortete Eduard, seine Schwester fester an sich drückend, „wir beide müssen mit Annie sehen, wie wir uns alleine durchschlagen.“

Eduard hatte eine Vorstellung, was er gegen den Hunger und die Kälte tun könnte: Stehlen. Er hatte sich vorgenommen, die Nachbarhäuser im Viertel zu beobachten, wo Licht brannte und wo deshalb Menschen wohnten. In ein dunkles Haus wollte er einsteigen und sehen, ob er dort Essbares und Brennmaterial fand. Irgendwas würde er schon finden, da war er sich sicher, zumal er völlig unbedenklich war, wenn es galt, Essbares von Ungenießbarem zu unterscheiden.

Zwei Stunden später war es soweit: Eduard brach auf, nur mit einem alten Kartoffelsack und einem Stück Draht und schlich durch die Straßen. Wie war dieses Viertel entvölkert, nur in wenigen Häusern brannte Licht, die meisten lagen in tiefem Dunkel. Eduard erinnerte sich an die Villa eines reichen Fabrikanten in einer Seitenstraße, vor der er jetzt stand und sich hinter die Hecke duckte. Sie war ohne Licht, schwarz und schweigend lag sie vor ihm. Er schlich langsam zu der Haustür und holte den Draht aus der Tasche, bog ihn, steckte ihn ins Schloss, und drehte. Die Tür öffnete sich. Leise betrat er das Haus und verhielt hinter dem Eingang, um seine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann suchte er die Küche, fand sie. In der Dunkelheit ertastete er die Speisekammer und sein Herz hüpfte: Einmachgläser sah er im Schein eines Streichholzes, das er entzündet hatte, mit Marmelade, eingemachtem Gemüse und hier, Fleisch. Die Menschen hatten wohl vergessen, die Vorräte mitzunehmen, als sie flüchteten. Eduard packte in den Sack, so viel er tragen konnte und wollte schleichend das Haus verlassen, als er erstarrte. Ganz leicht hatte sich die Tür zur Küche bewegt, leise geknarrt. Eduard wusste, es konnte kein Windzug gewesen sein, im Hause war es totenstill, kein Lüftchen, das die Tür hätte bewegen können, regte sich. Er versuchte mit den Augen die Finsternis zu durchdringen. Da, wieder knarrte die Tür. Eduard fühlte, wie sich ihm die Haare im Nacken sträubten. Wenn das ein Mensch war, wo war er? Und hatte er Eduard gesehen oder gefühlt? Reglos stand er da, Sekunden, Minuten, und hörte und sah nichts. Langsam bewegte er sich auf die Tür zu und wollte sie öffnen, da, fast wäre ihm das Herz stehen geblieben, huschte ein Schatten an ihm vorbei in die Küche und zurück in den Flur, und maunzte protestierend: Eine Katze. Eduard lachte laut vor Erleichterung, nahm seinen Sack auf die Schulter und fast leichtsinnig verließ er das Haus ganz offen.

Zu Hause servierte er Kathrin und Annie das Festmahl. Unterwegs hatte er ein bisschen Splitterholz gefunden, es aufgesammelt und mitgebracht, und so aßen sie beim Schein des kurzlebigen Herdfeuers, das nicht wärmte, aber etwas Licht brachte. Nach dem Essen schliefen sie, eng aneinandergedrückt wegen der Kälte, ein.

Eduard Eschenburg wachte auf, weil er schluchzte. Er hatte geträumt, wieder von dem Gesicht des Mannes, den er erschossen hatte, hatte ihn wieder fallen sehen. Er unterdrückte das Schluchzen und weinte lautlos. Wie weit war es mit ihm gekommen, ihm, den sein Vater erzogen hatte zu Redlichkeit und Anständigkeit. Er hatte getötet, verletzt, mit Lust sogar, und jetzt hatte er gestohlen, wie sollte jemals aus ihm ein anständiger Mann werden? Hoffnungslosigkeit überkam ihn und er spürte, wie sein Herz sich zusammenzog und die Tränen hemmungslos über sein Gesicht rollten. Lange, lange lag er wach und schämte sich dessen, was aus ihm geworden war.

Am nächsten Morgen war die Scham verschwunden. Eine dicke Schneedecke hatte sich über das Land gelegt, der Garten, auf den Eduard nach dem Aufwachen blickte, war eine weiße Wüste, kalt, bestehend aus Schnee, wunderschön, gleichmäßig, rein, aber kalt und lebensfeindlich. Eisblumen hatten sich an den Fenstern gebildet, und nun, wie Eduard hinaussah, erhob sich der erste Wirbel dieses Schnees mit dem beginnenden Wind, der sich sehr schnell zu einem Sturm auswuchs und um das Haus heulte. Sie saßen, Kathrin, Anni und Eduard, eng um den Herd, den sie mit den spärlichen Holzteilen geheizt hatten, die Eduard gefunden hatte und lauschten dem Heulen da draußen.

„Es hat noch mehr zu schneien angefangen“, sagte Anni, die aufgestanden war und aus dem Fenster sah. Schon bildeten sich in dem wirbelnden Unwetter draußen im Garten die ersten Berge aus Schnee, in verwinkelten und bizarren Formen, von dem Sturm hingeworfen und sofort wieder zerstört. Kaum konnten sie den Garten sehen, die Luft war voll von den dicken Flocken, die vom heulenden Wind an das Haus geweht wurden. Sie kehrten zurück zum Herd und fühlten sich geborgen in seiner warmen Gegenwart, aber unsicher, wenn sie an die Zukunft dachten.

Vier Tage hatte der Sturm gewütet, erinnerte sich Eduard, und zwei Wochen danach die Kälte. In dieser Periode war kein Raum für Scham und Gewissensbisse. Froh war er gewesen, dass er Vorräte gestohlen hatte, sie hätten sonst die Kälte nur schwer überlebt.

Wohlig spürte Eduard die Wärme der Sonne auf seinem Rücken, wie sie jetzt auf den Wald zugingen, er wollte nicht an Krieg denken, nicht an Töten und Stehlen, er sah die Sonne, hörte die Vögel und fühlte die Hand seiner Schwester in der seinen. Sie waren zusammen, es war warm und zu essen würde er heute Nachmittag auch finden. Schon oft waren sie in diesem Sommer unterwegs gewesen, und hatten immer etwas entdeckt. Heute hatte er sich aber etwas Besonderes ausgedacht. Er wollte mit seiner Schwester zusammen Kartoffeln von den Feldern holen, Rüben und was sie sonst noch fanden. Diesmal brauchte er etwas mehr, als sie essen wollten. Anni hatte gefragt, warum er nicht auf dem Grundstück der Villa Kartoffeln pflanzen konnte, Rüben und alles Gemüse, das sie fanden. Er brauchte dazu nur Saatgut, Früchte, die er in die Erde pflanzen konnte.

Und so gingen sie durch den Forst, schweigend. Seine Schwester plauderte nicht wie sonst, sondern schien wie er die Wärme zu genießen, die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter der Bäume auf den gelben Sandweg schienen.

Jetzt erreichten sie den Rand des Waldes und waren wieder am Abhang, da, wo die flache Landschaft, in der die Stadt lag, sich sanft erhob zu weich gerundeten Hügeln, zu denen sie hinaufsahen. An den Abhängen lagen malerisch Felder, auf denen jetzt, im Hochsommer, goldgelbes Getreide stand, unterbrochen von dem saftige Grün der Kartoffel- und dem Hellgrün der Rübenäcker. Zu den Kartoffeln wollten sie, weit hinauf, sie gingen im Rain zwischen den Getreidefeldern, bis sie den ersten Acker erreicht hatten.

„Hier, halt den Sack auf, ich werfe die Knollen hinein“, wies Eduard seine Schwester an und fing an, die Pflanzen mit den Händen auszugraben, an deren Wurzeln frische Kartoffeln hingen, zart, hellgelb, nur von dunkler Erde bedeckt. Vier Pflanzen hatte er ausgegraben, er war vollkommen in die Arbeit vertieft, da hörte er trampelnde Schritte über den Rain kommen.

„Was macht ihr denn da?“ hörte er eine schwere drohende Stimme hinter sich und richtete sich auf, als schon der erste Schlag eines schweren Knüppels seine Schulter traf. Er schrie laut auf vor Schmerz.

„Ich werde euch zeigen, mir meine Kartoffeln klauen, was meint ihr wohl, wenn jeder aus der Stadt kommt und hier gräbt, was denn wohl für uns bleibt?“, schrie ein kräftiger Mann hinter ihm und jetzt prasselten die Schläge wie Hagel auf seinen Kopf, auf die Schulter und auf den Rücken.

Eduard hatte sich in der ersten Panik nach seiner Schwester umgesehen und sie nicht entdecken können.

„Gott sei Dank, sie ist weggelaufen“, dachte er bei sich und sah nun auf den Bauern, der groß schwer und bedrohlich vor ihm stand, den Knüppel schon wieder zum Schlag erhoben und hinter ihm den Sohn, jünger, aber nicht weniger drohend. Da drehte Eduard Eschenburg sich um und lief, den Sack im Stich lassend, davon, so schnell er konnte. Er hörte hinter sich die trampelnden Stiefel der Verfolger, die aber immer weiter entfernt klangen. Sie konnten mit dem jungen Eduard, der noch aus dem Krieg trainiert war, nicht mithalten und blieben irgendwann stehen, ihm Drohungen hinterherschreiend, deren Inhalt Eduard aber nicht verstand. Er war nur froh, als er den Waldrand erreichte und jetzt anfangen konnte, nach Kathrin Ausschau zu halten. Da vorne sah er einen roten Zipfel hinter einem Baum, das war das Kleid seiner Schwester, die sich dort versteckt hatte.

„Kathrin, Gott sei Dank, da bist du ja, bist du schnell genug weggelaufen?“, er war aufgeregt und glücklich.

„Ja, natürlich, Eduard, das hast du mir ja gesagt, aber was haben sie mit dir gemacht? Du hast ja lauter blaue Flecken auf dem Arm.“

„Nicht nur auf dem Arm, ich glaube, sie haben mir den Rücken grün und blau geprügelt, aber mehr ist auch nicht passiert, nur der schöne Sack mit den Kartoffeln, der ist wohl weg.“

„Macht nichts, einen Sack beschaffen wir schon wieder, und morgen möchte ich wieder mit dir losgehen, wir gehen dann auf ein anderes Feld, nicht?“

„Nein, gerade nicht, jetzt gehen wir zu dem gleichen Feld zurück, aber heute geht das nicht mehr, wir haben keine Tasche oder so etwas.“

2.

Am nächsten Tag und an vielen Tagen danach hatten sie mehr Glück. Eduard gelang, es, einen Vorrat von den Äckern mitzubringen, der sie durch den nächsten Winter brachte, er erlegte mit selbstgebastelten Fallen einige Hasen und Fasanen, die Anni briet und kochte und in den Einmachgläsern konservierte, die er von seinem ersten Einbruch mitgebracht hatte. Und Eduard pflanzte, er setzte Kartoffeln, Rüben, die er von den Feldern hatte, in den Garten der Villa, von dem er ein Stück umgegraben hatte, er fand in der Küche seiner Mutter alte Samen aus der Zeit vor dem Krieg, Salat, Kohlrabi und Tomaten, die er säte.

„Sie sind zwar alt, aber vielleicht wachsen sie noch“, hatte Anni gesagt, die ihn auch beriet, wie er pflanzen und säen sollte.

Im Sommer des nächsten Jahres stand Eduard vor dem kleinen Kartoffelacker. Dicke Blätterbüschel standen da in Reihen und Eduard zog eine Pflanze aus. Viele kleine Knollen waren da gewachsen, genug für eine ganze Mahlzeit aus zwei Stauden.

Eduard stand da, eine der Früchte in der Hand.

„Glück“, sinnierte er, „Glück ist relativ. Wer hätte das gedacht, dass ich einmal so glücklich sein werde nur, weil ich Kartoffeln gepflanzt und sie jetzt geerntet habe. Mein Vater war glücklich, wenn seine Firma blühte und wuchs, meine Mutter erzählte mir von dem Glück, das sie im Leben mit meinem Vater erlebte, ich hatte Glück, dass ich aus dem Krieg lebendig und unversehrt wiedergekommen bin und jetzt bin ich glücklich über einen Topf voll meinen eigenen Kartoffeln.“