Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

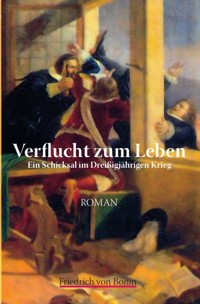

Kriegshelden, Kriegsopfer, Lukas Brouk weiß, wie sich die Rollen anfühlen. Er ist der Mann, der von sich sagt, er sei "geboren und verflucht, alles zu erleben und zu überleben". Diener in der Prager Burg, Kavallerist in Wallensteins Armee, Deserteur und Leibwächter des schwedischen Königs Gustav Adolf, in diesen Funktionen kämpft Brouk im dreißigjährigen Krieg, er erlebt dessen Beginn beim Prager Fenstersturz 1614 und dessen Ende mit dem Frieden von Münster und Osnabrück 1648.- Und immer fragt er sich, wofür er kämpft: Für die Religion? Aber in den großen Armeen, Wallensteins katholischer und Gustav Adolfs protestantischer, sind den Landsknechten religiöse Fragen vollkommen gleichgültig. Wofür also? Für den fanatischen katholischen Kaiser Ferdinand in Wien? Für den Kriegsunternehmer Wallenstein? Den aufrechten protestantischen Helden Gustav Adolf? Sehr spät erst meint er, den wahren Grund zu erkennen und desertiert, muss aber dennoch weiter kämpfen. Er hat seine Laufbahn aufgeschrieben, drastisch, lebendig und voller Zorn. Sein Abkömmling in unseren Tagen, Jan Brock findet die Hefte mit seinen Aufzeichnungen bei Familienpapieren, überträgt sie in für uns lesbare Sprache und versieht sie mit Kommentaren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Kriegshelden, Kriegsopfer, Lukas Brouk weiß, wie sich die Rollen anfühlen. Er ist der Mann, der von sich sagt, er sei «geboren und verflucht, alles zu erleben und zu überleben«.

Diener in der Prager Burg, Kavallerist in Wallensteins Armee, Deserteur und Leibwächter des schwedischen Königs Gustav Adolf, in diesen Funktionen kämpft Brouk im dreißigjährigen Krieg, er erlebt dessen Beginn beim Prager Fenstersturz 1614 und dessen Ende mit dem Frieden von Münster und Osnabrück 1648.-

Und immer fragt er sich, wofür er kämpft:

Für die Religion? Aber in den großen Armeen, Wallensteins katholischer und Gustav Adolfs protestantischer, sind den Landsknechten religiöse Fragen vollkommen gleichgültig. Wofür also?

Für den fanatischen katholischen Kaiser Ferdinand in Wien? Für den Kriegsunternehmer Wallenstein? Den aufrechten protestantischen Helden Gustav Adolf?

Sehr spät erst meint er, den wahren Grund zu erkennen und desertiert, muss aber dennoch weiter kämpfen.

Er hat seine Laufbahn aufgeschrieben, drastisch, lebendig und voller Zorn.

Sein Abkömmling in unseren Tagen, Jan Brock findet die Hefte mit seinen Aufzeichnungen bei Familienpapieren, überträgt sie in für uns lesbare Sprache und versieht sie mit Kommentaren.

Der Autor

Geboren 1946, aufgewachsen in Emlichheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen. Gymnasium in Nordhorn, 1966 Abitur. Studium der Rechtswissenschaft in Göttingen, 2. Juristische Staatsprüfung in Hamburg 1976. Von 1976 bis 2017 Rechtsanwalt, selbständig in Bremerhaven, wo er auch lebt. Seit 2017 freier Schriftsteller. Er ist verheiratet und hat keine Kinder.

Bisher sind folgende Romane erschienen:

«Rudolf Mittelbach hätte geschossen« (2012)

«David, König der Israeliten« (2012)

«Der Lauf der Zeit« (2014)

«Moses, der Wanderer« (2016)

«Die Wahrheit ist immer anders« (2018)

«Judas Ischariot, Träumer, Täter, Täuscher« (2019)

»ZwischenWelten« (2020)

Friedrich von Bonin

Jan Brock I

1.

Jan Brock beugte sich leicht gegen den Wind vor und trat kräftiger in die Pedalen. Er hatte es nicht mehr ausgehalten in seinem Arbeitszimmer, hatte aus dem Fenster gesehen und festgestellt, dass der Frühling zwar begonnen hatte, die Bäume zeigten den weichen Flaum von lichtem Grün, den er seit seiner Jugend mit dieser Jahreszeit verband. Aber warm war es deshalb nicht geworden. Wolkenfetzen jagten, von einem kräftigen Westwind getrieben, über den Himmel, in einem Augenblick getrennt und in Schwaden, im nächsten Moment verdichtet zu dunklen Regengebirgen. Schauer prasselten auf Häuser, Bäume und Straßen, aber nur kurz, dann setzte sich die Sonne wieder durch, ihr helles Licht spiegelte sich in den Regentropfen, sie durchstrahlte grell die Landschaft, aber sie wärmte noch nicht. Dazu fehlte ihr die Kraft.

»Jetzt raus, aufs Fahrrad, und einfach nur fahren«, hatte er gedacht, aber noch einen Moment gezögert. Wirklich raus, in dieses ungewisse Wetter? Aber dann war es in seinem Kopf wieder losgegangen, der Strudel der Gedanken hatte wieder zu kreisen begonnen. »Warum er?«, hatte er gedacht, »warum so jung?« und »Wofür?«

Entschlossen hatte er die Regenjacke angezogen, war auf das Fahrrad gestiegen und aus der kleinen Stadt geradelt, hinaus in die Feldmark, in die flache Wiesenlandschaft mit den schmalen Straßen aus Verbundsteinen. In der Stadt war der Wind noch umgelenkt und abgeschwächt worden durch Häuser, Bäume und Hecken, aber hier draußen traf er den einsamen Radfahrer von vorne, wenn Brock vorankommen wollte, musste er seine Kräfte anstrengen, er konnte nur ausruhen, wenn der Weg für kurze Zeit von einer Hecke begrenzt wurde, die den Wind aufhielt. Aber sofort danach trat er wieder kräftiger und hielt das Rad in Bewegung, jetzt auf das winzige Dorf zu, dessen rote Hausdächer von ferne regelmäßige geometrische Figuren bildeten.

Wild kreisten die Gedanken in seinem Kopf, erst immer gleich und im Rhythmus des Fahrens, aber mit der Zeit gewannen sie Kontur und Gestalt.

Seinen Neffen hatten sie gebracht, gestern, und damit war sein Tod in Brocks Wirklichkeit angekommen, hatte er ihn begriffen.

Vier Tage vorher hatte seine Schwester angerufen, Nadine Herler.

»Jan«, ganz leise und verzweifelt hatte ihre Stimme geklungen, »Tobias ist tot.«

Er hatte es nicht glauben wollen. Seine zwei Schwestern hatten je zwei Kinder, die er kaum kannte, weil er sie nur selten traf, außer Tobias. Mit ihm hatte Jan schon seit dessen Kindheit eine besondere Sympathie verbunden, die niemand erklären konnte. Er holte den Neffen zu Hause ab, mindestens einmal wöchentlich, um mit ihm Ausflüge zu unternehmen oder auch nur ihn bei sich zu haben.

Jan Brock galt als Einzelgänger, er lebte allein in einem kleinen Haus am Rande der Stadt, das er sehr karg eingerichtet hatte. Er bezeichnete sich selbst als »Berater«, aber wenn er gefragt wurde, wen und in welchen Belangen er beriet, machte er ein geheimnisvolles Gesicht und antwortete mit einem verschwiegenen Lächeln.

Nur mit Tobias verband ihn ein immer engeres Verhältnis. Als der Neffe älter wurde, stellte Brock fest, dass er intelligent zu werden versprach. Er war ruhig, überlegt und fast immer freundlich. Brock hatte ihn einmal, als sie in einem Café saßen, energisch werden sehen, als am Nebentisch junge Männer, etwa in Tobias Alter, sich damit brüsteten, wie sie einen anderen zusammengeschlagen hatten.

Erregt hatte Tobias sie angesprochen, sie gefragt, was denn so großartig daran sei, einen anderen zu verprügeln. Ernsthaft und energisch hatte er sie, die verblüfft auf seine Einmischung reagierten, zurechtgewiesen. Brock hatte ihn weg und aus dem Café ziehen müssen, als die anderen sich zum körperlichen Angriff rüsteten.

Und nun sollte Tobias tot sein?

»Tot?«, hatte er seine Schwester verständnislos gefragt, »tot? Wieso?«

»In Afghanistan«, antwortete Nadine, »sie sind gekommen, zu zweit, der Oberst und der Hauptmann, und haben es mir gesagt.«

»Ja, aber«, hatte Jan Brock gestottert, »was ist denn passiert?«

»Sie sind in einer Patrouille auf eine Mine gefahren, hat der Oberst gesagt, Tobias und ein anderer sollen sofort tot gewesen sein, ein Dritter soll ein Bein verloren haben.« Nadine hatte laut aufgeschluchzt, er hatte kein weiteres Wort aus ihr herauskriegen können und war zu ihr gefahren. Aber sie hatten noch keine näheren Nachrichten.

Gestern waren die sterblichen Überreste in der Stadt angekommen. Sie hatten den Neffen zu Hause bei sich aufgebahrt und da hatte Jan Brock ihn gesehen:

Das zwanzigjährige Gesicht war zum Glück unversehrt, ganz friedlich lag Tobias da auf der Bahre, bleich und ruhig. Der Körper war zugedeckt, sie sollten daran besser nicht rühren, hatten die Ärzte gesagt.

Eine Stunde hatte Jan Brock allein am Totenbett seines Neffen gesessen, ihn unverwandt angesehen, hatte nichts dabei gedacht als nur, dass es jetzt sicher war: Tobias war tot. Nie wieder würde er die spröde Stimme des jungen Mannes hören, nie wieder sich mit ihm austauschen über seine erste Freundin, nie wieder ihm erzählen von den Kunden, die er betreute und wie er sie beriet.

Tot.

Seit gestern kreisten Brocks Gedanken um dieses eine Wort: Tot.

2.

Und wie er sich jetzt über den Lenker beugte, vor Anstrengung keuchte und den Oberkörper im Rhythmus der Beinbewegungen vor- und zurückwarf, kamen ihm die Erinnerungen.

»Ich werde Soldat werden, nach Afghanistan gehen«, eröffnete ihm Tobias eines Tages vor ungefähr einem Jahr. Er hatte das Abitur gemacht und schon vorher, aber vor allem danach, mit seinem Onkel immer wieder über das gesprochen, was er tun wolle. Eigentlich wollte er Anwalt werden. Brock hatte keine Ahnung, woher er diese Idee hatte, Tobias hatte das auch nicht genau erklären können. Jura studieren und Anwalt werden, das könne er sich prima vorstellen.

Er hatte das Abitur mit einem guten Durchschnitt der Zensuren bestanden und erklärte seinem Onkel kurz darauf die Absicht, zuerst wolle er in Afghanistan helfen, und zwar als Soldat.

Jan Brock war entsetzt gewesen, immer hatte Tobias davon gesprochen, wie er Krieg verabscheue und er werde mit Sicherheit den Kriegsdienst verweigern und der Onkel hatte ihn in dieser Vorstellung bestärkt. Und nun wollte er nach Afghanistan, mit der deutschen Bundeswehr.

»Das ist ja nicht eigentlich Krieg«, erklärte er seinem Onkel, »wir schützen vor allem die Zivilbevölkerung da unten, und die brauchen uns. Du hast doch die Geschichten über diese Fanatiker, die Taliban, gelesen. Mädchen werden verhüllt, sie dürfen nicht zur Schule gehen, sie werden zwangsverheiratet mit alten Knackern, da können wir doch nicht zusehen, nicht in unserem Jahrhundert.«

»Du möchtest wohl selbst gerne eine von den dunkeläugigen Schönheiten abhaben, was?« Jan Brock hatte versucht, die Ideen seines Neffen auf die leichte Schulter zu nehmen, aber er war fast erschrocken über den tiefen Ernst, mit dem Tobias ihn ansah und ihm seine Frivolität verwies.

»Ich bitte dich, Onkel«, so nannte Tobias ihn, »rede anständig mit mir, ich will mich mit dir beraten und nicht rumalbern.«

Und so hatten sie gemeinsam alte Zeitungen und Berichte über die Entwicklung in Afghanistan studiert, sie hatten, Tobias war gründlich, bei der Besetzung des Landes durch Russland angefangen, hatten die Russen sich zurückziehen sehen. Nach den Russen waren die afghanischen Banden, geführt von Kriegslords, gegeneinander in den Krieg gezogen, bestens mit Waffen ausgestattet, die die Amerikaner ihnen geliefert hatten, weil sie die Russen auf jeden Fall und überall in der Welt bekämpfen wollten. Den Amerikanern war offenbar egal gewesen, an wen sie da Kriegsmaterial lieferten, jedenfalls stellte sich am Ende heraus, dass sie hochkriminelle Banditen unterstützen, die ihre Waffen nicht nur von ihnen bezogen, sondern überall in der Welt einkauften. Sie bezahlten mit dem Geld, das sie mit Mohnanbau und Drogenhandel verdienten, Drogen, die in die USA geliefert wurden und dort die Bevölkerung süchtig machten.

Auch nach dem Abzug der Russen war also Krieg in Afghanistan, bis eine Gruppe von Männern die allgemeine Aufmerksamkeit erregten, die sich Talib, Schüler, nannten und die unter dem Plural dieses Begriffs, Taliban, bekannt wurden. Diese Taliban reklamierten die Alleinherrschaft ihrer Religion, einer bestimmten Form des Islam, über das Land und für sich selbst die alleinige Deutungshoheit über diese Religion. Sie eroberten immer größere Landstriche Afghanistans und errichteten da, wo sie Sieger waren, eine Schreckensherrschaft von Folter, Mord, Frauenunterdrückung und Vergewaltigung. Die ganze Welt schrie vor Entsetzen auf, als sie zwei riesige Buddha Statuen aus dem fünften Jahrhundert und viele andere Kulturdenkmäler in die Luft sprengten.

»Und da will ich hin, mithelfen, Demokratie einzurichten, Mädchen und Frauen die Freiheit wiederzugeben und die Unterdrückung zu beenden.« Mit der Sicherheit seiner zwanzig Jahre und des gerade bestandenen Abiturs sah Tobias seinen Onkel an.

»Und deine Meinung über Krieg und Frieden?«, fragte Brock dagegen, »du hast mir immer gesagt, Krieg sei kein Mittel, an Krieg würdest du dich nie beteiligen.«

»Aber Onkel, das ist Dienst für den Frieden, es ist kein Krieg. Man muss doch diesen Banden das Handwerk legen. Ich würde doch auch gegen die Mafia und kriminelle Banden hier in Deutschland oder Europa kämpfen.«

Tage- und wochenlang hatten sie diskutiert, wieder gelesen, wieder geredet, bis eines Tages Tobias in Uniform zu ihm kam.

»Sie haben mich genommen, drei Monate dauert die Grundausbildung, dann beginnt die Spezialausbildung für den Einsatz in Afghanistan«, strahlte er, »in einem halben Jahr bin ich Fähnrich und dann geht es los.«

Verbissen trat Jan Brock in die Pedale, um das strahlende Gesicht seines Neffen aus dem Kopf zu bekommen.

Gerade fegte ein kräftiger Schauer über das Land, die dichten Tropfen trafen Brock wie kleine scharfe Messer, seine Brille war nass, nur mit Mühe konnte er die schmale Straße noch erkennen. Aber er trat weiter, immer weiter. »Der Regen kommt mir gerade recht«, dachte er, »er wäscht Tobias von meinem Gesicht.«

Der Schauer hörte ebenso plötzlich auf, wie er begonnen hatte. Brock erreichte die ersten Häuser des Dorfes, ein Hund entdeckte ihn und begann bellend neben dem Rad herzulaufen. Brock beachtete ihn nicht, er überlegte, ob er hier unter einem Baum eine kleine Rast einlegen sollte, aber immer weiter trieb es ihn, wieder aus dem Dorf hinaus auf einen unbefestigten Feldweg, der noch nicht vom Regen aufgeweicht war. Er konzentrierte sich auf das Fahren, um nicht in eine der Rillen zu geraten, die die landwirtschaftlichen Maschinen in den Sand gegraben hatte. Erst als er wieder auf eine kleine Straße kam, konnte er weiter an den Neffen denken.

Die ersten Briefe hatten begeistert geklungen.

Tobias berichtete von Fortschritten, die Taliban wurden zurückgedrängt, er half mit seinen Kameraden bei dem Aufbau von Mädchenschulen, die Straßen in der Hauptstadt und vor allem im Norden, wo sie stationiert waren, wurden sicherer.

Nach und nach aber änderte sich der Ton. Einen Brief vor allem hatte Jan Brock im Sinn, als er einsam auf dem Fahrrad über den Tod nachdachte.

»In Wirklichkeit sind wir hier im Krieg«, schrieb Tobias, »keiner geht unbewaffnet aus dem Lager, jederzeit müssen wir drauf gefasst sein, auf eine Mine zu fahren oder aus dem Hinterhalt von einer Kugel getroffen zu werden. Sie nehmen uns nicht als Helfer wahr, sondern als Feinde, nur traut sich hier niemand, von Krieg zu sprechen.«

Sein Neffe, der absolute Kriegsgegner, war unversehens in einen Krieg geraten und daran beteiligt. Ein Krieg um Religion, um Gebiete.

»Wo haben sie nur alle die Waffen her«, aus den Zeilen konnte der Onkel die Seufzer des Neffen spüren. Und nun war er Opfer der Waffen geworden, mit denen sie diesen Krieg um Religion führten.

Heftiger trat Jan Brock, immer schneller fuhr er gegen den Wind an, der noch zugenommen hatte.

»Waffen in einem Krieg um Religion«, dachte er und sah im Geiste die alten, vergilbten Hefte vor sich, die verstaubt und fast vergessen in seinem Schreibtisch lagerten und die er seit Monaten nicht mehr beachtet hatte.

Alte Schriften waren das, fast unleserlich, in einem kaum verständlichen Deutsch geschrieben. Dennoch hatte Jan Brock darin zu lesen begonnen, nachdem er sie unter den Papieren entdeckt hatte, die sein Vater ihm bei seinem Tod hinterlassen hatte. Schon der hatte sie geerbt und aufbewahrt, keiner hatte sich getraut, die alten Unterlagen wegzuwerfen, aber sie anzufassen oder sie gar zu lesen, dazu hatte sich ebenfalls niemand aufraffen können. Ein Urahn von ihm hatte die Texte geschrieben, vor fast vierhundert Jahren, in einer langen Reihe von Erbfolgen waren sie auf ihn gekommen. Vom dreißigjährigen Krieg, dem Religionskrieg, hatte der Vorfahr geschrieben, von dem, was er damals erlebt hatte. Hier, ganz in der Nähe der niederländischen Grenze im Norden Deutschlands hatte er zuletzt gelebt.

Entschlossen kehrte Brock um. Er würde die Hefte lesen, sie studieren, herausfinden, was die Menschen damals in diesen langen, leidvollen Religionskrieg getrieben hatte.

3.

Wieder saß er vor den Handschriften auf seinem Schreibtisch. Er hatte den Heizlüfter vor seine Füße gestellt, um die Kälte zu vertreiben, und begann zum wiederholten Male zu lesen.

Als unbedeutend hatte er sie vor Monaten liegen gelassen, nachdem er sich einen Überblick über den Inhalt verschafft hatte. Und es nicht der Mühe für wert gehalten, sich weiter darum zu bekümmern.

Zum einen: Brock hatte große Zweifel an der Authentizität des Textes. Da gab der Verfasser vor, er sei ein Veteran des »Großen Krieges« von 1618 bis 1648. Die Soldaten dieses Krieges mochten sich durch Kampfesmut ausgezeichnet haben, durch Waffenkunst, durch hohe Gläubigkeit, aber dass sie des Lesens und Schreibens mächtig gewesen sein sollen, hatte Jan Brock nie gehört.

Und des Lesens und Schreibens mächtig musste er gewesen sein, dieser Lukas Brouk, wie er sich selbst bezeichnete. Aber wie er schrieb! Die Handschrift war fast unleserlich, selbst für solche, die wie Brock die alte Sütterlinschrift lesen konnten. Und ein Deutsch schrieb der Mann: Brock wollte nicht Sachen lesen wie die Beschreibung seines Urahnen über eine Kontribution, die wie folgt lautete:

»in diesen hochbeschwerlichen Kriegszeiten und bey Einquartierungh keyserlichen Kriegsvolcks aus hochdringender Noth mit Consent unsere Gemeinsleuten und Burgerschafft«

oder:

»die Gemeinde, die nuhn durch ins dritte jahr continuirte und uff einander erfolgte unterscheidtliche Einquartirungh des Kays(erlichen) Kriegsvolcks, wie dan auch nit weiniger, durch das tagliche Außlauffen, Rauben, Streuffen und Abschatzen der benachbarten Kriegsgarnisonen, dermaßen verderbt und entbloßet ist«

Wenn man sich daher für dieses Manuskript interessierte, musste man das erst verstehen, dann grammatisch in Form bringen und schließlich den Text in ein Deutsch übersetzen, das den Heutigen gemäßer war.

Und was Brock auch bewogen hatte, den Text nach der ersten Lektüre liegen zu lassen:

Lukas Brouk erzählte über seine Erlebnisse im dreißigjährigen Krieg, der in den Jahren 1618 bis 1648 mit Unterbrechungen in Deutschland gewütet hatte. Im Geschichtsunterricht, an den Brock sich gern erinnerte, wurde dieser Krieg als Religionskrieg abgehandelt, eine Auseinandersetzung zwischen einer Partei der Katholischen und einer der Protestanten. Konnte man sich das heute noch ernsthaft vorstellen? In einem abgeklärten Europa, tolerant in Dingen der Religion und des Glaubens, sollten sich Menschen bewaffnen und die Länder verheeren, nur weil sie sich nicht einigen konnten, auf welchem Wege sie ins Paradies kamen oder in die Hölle oder in das Fegefeuer? Irgendjemand sollte zu den Waffen greifen, weil ein radikalreligiöser Herrscher wie Kaiser Ferdinand der Zweite, aufgestachelt von einem fanatischen Jesuitenpater wie Wilhelm Lamormaini die Menschen in den Religionskrieg befiehlt gegen nicht weniger aufgestachelte Radikale wie Wilhelm von Thurn oder Gustav Adolf von Schweden? Nein, kaum vorstellbar. Und heute gab es auch nicht ein derartiges Reservoir an jungen, starken Männern, denen die Armut und mangelnde Ausbildung keinerlei Perspektive für ihr Leben bot und die vor unterdrückter, nicht ausgelebter Sexualität voller Aggression stecken.

Nein, keine Frage, die Menschheit hatte sich weiterentwickelt:

Die heutigen Menschen in ihrer aufgeklärten Art führten über solchen Unsinn keine Kriege mehr, schon lange nicht mehr. Die modernen Kriege hatten höhere und wertvollere Ziele: Die Einführung der Demokratie in Staaten, in denen Diktatur herrscht. (Nun gut, nicht in allen Staaten beförderten die westlichen Staaten die Demokratie). Sie kämpften mit ihren automatischen Waffen, mit Bombenflugzeugen und mit unbemannten Drohnen für Menschenrechte, für das Verbot von Folterungen, für die Rechte der Frauen in rückständigen Staaten, die all das nicht hatten. Und solche Kriege verrohten selbstverständlich nicht die Soldaten, die sie führten.

Sie kämpften gegen Staaten, die stattdessen heute die jungen Männer hatten, arm und ohne Perspektive und voll Aggression aus unterdrückter Sexualität. Und sie waren viele.

Konnten die zivilisierten Staaten des Westens dafür, dass in den Staaten der Unterdrückung der Menschenrechte, der Frauenrechte und der Demokratie zufällig auch ein Großteil der Bodenschätze der Erde, Öl zumal, lagerten, die sie zur Aufrechterhaltung ihrer Wirtschaft dringend benötigen?

Erstes Buch: Kriegshelden

Erstes Kapitel: Prag, Böhmen, 1618

1.

Ich heiße Lukas Brouk und bin geboren und verflucht, alles zu erleben und zu überleben. Den ganzen Krieg, von der ersten verirrten Musketenkugel, die meinen Vater traf, bis zum endlichen Friedensschluss, musste ich dabei sein, nie hatte ich Ruhe, nie haben sie mich aus ihren Händeln herausgelassen.

Als sie die arroganten Sendlinge des Kaisers hier in Prag aus dem Fenster warfen, stand ich direkt daneben. Ich war Diener in der Burg, bei allen größeren Empfängen war es meine Aufgabe, für das leibliche Wohlbefinden der hohen Herren zu sorgen, mir unterstanden vierzehn Lakaien, mit denen ich die Speisenfolge besprach und sie einteilte, wer an welchen Tischen welche Speisen zu servieren hatte. Für die Getränke waren drei andere Diener eingeteilt, die für die richtige Temperatur zu sorgen hatten, die darauf achteten, dass die Flaschen nicht zu unruhig geschüttelt wurden, damit die Gäste die servierten Weine nicht beanstanden konnten.

Unser oberster Herr Ferdinand von Habsburg, der König von Böhmen, war so gut wie nie hier in Prag. Er war zu der Zeit fast ständig am Hofe des Heiligen Römischen Reiches in Wien, wo der Kaiser des Reiches, Matthias, regierte, den Ferdinand nach seinem Tod als Kaiser beerben wollte. Er hatte daher keine Zeit, sich um sein Königreich und seine Burg hier in Prag zu kümmern.

Deshalb war mein unmittelbarer Herr sein Statthalter, der Burggraf Adam von Sternberg, ein großer, eigentlich freundlicher Mann, der gerne aß und trank und seine Repräsentationsaufgaben mit Freude und Hingabe versah. Wenn wir Diener unsere Aufgaben pflichtgemäß erfüllten, hatten wir unter ihm nichts Böses auszuhalten.

Ungefähr ein Jahr vor dem Sturz aus dem Fenster wurde die Stimmung allerdings aggressiver. Wir in Böhmen waren seit jeher, so lange ich denken konnte, protestantisch gewesen. Es gab zwar die Katholiken unter uns, aber wir sind ein duldsames, tolerantes Volk: Wir lassen jeden sein Leben führen, wenn er uns ebenfalls lässt. Und so gab es hier ein friedliches Nebeneinander der Religionen, jedenfalls unter uns Dienern und unter meinesgleichen. Die hohen Herren zankten sich schon häufiger, und dann drangen aus den Sitzungssälen der Burg heftige Diskussionen in lateinischer Sprache, die oft in das kräftigere Böhmisch übergingen, weil es sich in dieser Sprache besser beleidigen lässt. Manchmal geschah es, dass Schwertergeklirr zu uns herausdrang, das waren dann die Stunden, in denen wir uns nicht zum Servieren hineinwagten. Tote oder Verletzte hatte es bisher aber bei diesen Auseinandersetzungen nicht gegeben, jedenfalls habe ich keine gesehen.

Aber nun hatte unser König Ferdinand, ein strenggläubiger Katholik, mit Zustimmung des Kaisers beschlossen, in ganz Böhmen die Erlaubnis zur Ausübung unseres protestantischen Glaubens zurückzunehmen. Wir Diener hätten das ausgehalten. Wir beteten, wie wir das für richtig hielten und keiner hinderte uns daran, niemand kümmerte sich darum, was wir einfachen Menschen glaubten. Aber unser Hochadel, die Grafen von Thurn, von Schlick, von Ruppa und die anderen, waren empört. Energisch forderten sie immer wieder vom König die Freiheit der Religionsausübung. Schließlich war sie ihnen seit anno 1609 im häufig zitierten »Majestätsbrief« garantiert worden und davon wollten sie nicht lassen. Der König und seine Gefolgsleute allerdings waren erzkatholisch, das war die alleinseligmachende Religion und der hatten alle zu folgen, so seine Dekrete. Fast täglich hatte es trotz der Garantien Übergriffe gegen die Protestanten gegeben.

Nicht nur hatte der Erzbischof von Prag die 1617 erbaute protestantische Kirche in einem kleinen Ort namens Klostergrabe abreißen lassen, die Statthalter des Königs tyrannisierten auch die Landbevölkerung. Besonders die böhmischen Vertreter des Wiener Kaisers Matthias taten sich gegen die protestantischen Bauern hervor.

Schauerliche Geschichten gingen über die Gräueltaten der Katholiken um, die bis nach Prag und sogar bis in die Burg und zu uns drangen. So hatte ein katholischer Parteigänger in einem Dorf die Protestanten mit Hunden zusammentreiben lassen, so hieß es. Sie seien dann in die katholische Kirche geprügelt worden, dort habe man ihnen den Mund gewaltsam aufgerissen und ihnen im Angesicht des Priesters die Hostien hineingezwungen.

Als ich diese Geschichte hörte, war ich empört, so wie alle Protestanten in der Burg. Später habe ich dann weitaus schlimmere Foltern gesehen, so dass mir diese Geschehnisse eher harmlos erschienen.

Damals indessen, 1617/1618, war ich mit den anderen entsetzt. Aber wir hielten den Mund. Wir waren Diener am Prager Königshof und es war nicht klug, die von König Ferdinand eingesetzten Verwalter daran zu erinnern, dass wir Protestanten waren. Wir alle wussten, dass Kaiser Matthias in Wien todkrank war und unser Ferdinand sein wahrscheinlicher Nachfolger werden würde, umso beharrlicher schwiegen wir.

Unruhe war in dieser Zeit, sobald man aus der Burg kam, was wir nur selten konnten. Es gab Versammlungen, von den böhmischen protestantischen Adeligen organisiert, auf denen Redner gegen die Habsburger wetterten, und damit den Kaiser und den König, beide Habsburger, gleichzeitig trafen. Die Bischöfe sollten abgesetzt werden, die Kirchen konfisziert und zu protestantischen gemacht werden, forderten die Demonstranten.

Ich erinnere mich an einen Auflauf im Winter 1617, kalt war es, ich hatte im dicken Mantel und den Kopf mit dem Schal verhüllt, die Burg verlassen, ging den Berg hinunter, in die Stadt, mit schnellen Schritten, um mir durch die Bewegung warm zu machen. Schon auf dem Weg in das Zentrum fielen mir die vielen Menschen auf, alle liefen sie Richtung Rossmarkt, dem Zentrum der Stadt Prag. Der Frost ließ einem jeden den Atem vor seinem Gesicht in einer kleinen weißen Wolke gefrieren, alle waren erregt. Fremde tauschten die Nachricht untereinander aus, es gebe eine Kundgebung auf dem Markt, ein berühmter Böhme werde eine Rede halten, das dürfe man auf keinen Fall versäumen.

Und alle hasteten sie in Richtung Zentrum der Stadt. An der Nordseite des Rossmarktes stand die große Pfarrkirche der Neustadt und hier versammelten sich die Menschen, Tausende. Wo an Sonnabenden die Pferde-, Rinder- und Schweinehändler ihre Tiere zum Kauf anboten, wo an Markttagen ein tosendes Geschrei der Händler, der Kunden und der Tiere über den Platz dröhnte, wo sie feilschten und kauften und verkauften, war heute eine erstaunliche Ruhe. Die Menschen sprachen miteinander, aber sie stritten und handelten nicht wie sonst. Sie alle warteten auf etwas und bald erfuhr ich, Graf Heinrich von Thurn hatte sich angekündigt, ein mitreißender, berauschender Redner, so hatte ich gehört. Und so blieb ich auf dem Platz stehen, den Blick zur Kirche gewandt, und bemühte mich, die umliegenden Gespräche zu verstehen.

»Na, Freund, willste auch den Grafen hören?« Mein Nebenmann stieß mir rau mit dem Ellenbogen in die Seite.

»Hören Sie, ich bin nicht Ihr Freund«, ich versuchte ihn abzuwehren.

»Nee, Freund, mit Sie ist hier nichts, wir sind hier alle Brüder, protestantische Brüder, oder bist du vielleicht ein Papist?«

»Nein, nein«, beteuerte ich schnell, »nein, ich bin auch Protestant, und ich will den von Thurn hören.«

»Siehste«, wieder stieß er mich mit dem Ellenbogen, »hab ich doch gleich gedacht, dass du ein Bruder bist, musst dich nicht so vornehm spreizen.«

Ich versuchte, von diesem rohen Bruder wegzukommen, aber so leicht war das nicht. Dicht an dicht gedrängt standen wir, die Gesichter zu Kirche gewendet.

Und dann erhob sich eine Stimme, ganz in meiner Nähe, hoch, klar, energisch und befehlend.

»Brüder«, schrie die Stimme, »danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir wollen die Katholischen nach Hause schicken.«

»Heinrich von Thurn«, rief mir mein Nachbar ins Ohr, aber dann sprach er schon weiter.

»Wie lange wollen wir Böhmen noch hinnehmen, dass uns ein Habsburger regiert? Wie lange noch wollen wir uns von den Kaisern, den Königen, den Bischöfen und den Priestern vorschreiben lassen, was wir glauben sollen?«

Lautes zustimmendes Gebrüll unterbrach den Redner und jetzt sah ich ihn auch. Er hatte sich offenbar auf ein Holzfass oder einen Kasten gestellt, ich konnte das markante Gesicht mit den scharfen Augen deutlich sehen, nahm die eisgrauen Haare wahr, die ihm lang um den Kopf wehten und den Riesenschnauzbart, unter dem ein grauer Vollbart bis fast auf die Brust wuchs. Er konnte nicht viel mehr als vierzig Jahre alt sein, wirkte aber wegen seiner grauen Haare sehr viel älter und redete wie ein Junger.

»Sind wir nicht alle Böhmen?« schrie er herausfordernd. »Und ist es richtig, dass wir Böhmen uns von einem Habsburger regieren lassen?«

Wieder unterbrach ihn die Menge mit grimmigen Zustimmungsrufen.

»Und regieren uns nicht gleich zwei Habsburger?«, fuhr er fort, »der hier in Prag, Ferdinand, der aber nie hier ist, und der kranke Mann in Wien? Matthias, angeblich unser Kaiser? Wenn sie uns regieren wollen, warum sind sie dann nicht hier, um uns zu antworten?« Tosender Beifall.

»Ich werde es euch sagen«, schrie der Redner weiter, »weil sie Papisten sind, die sich vor uns und unserem Glauben fürchten. Und deshalb wollen sie uns verbieten. Aber das geht nicht! Wir sind zu viele! Wir lassen uns nicht verbieten! Auf, zur Burg, erobert die Burg und besetzt sie!«

Johlender Beifall unterbrach ihn wieder, aber niemand machte Anstalten, seinem Befehl zu folgen, der offenbar auch nicht ernst gemeint war.

Trotzdem erschrak ich. Wenn dieser Pöbel, lauter Leute wie mein angeblicher Bruder neben mir, die Burg eroberte, würden sie nicht viel nach der Religion fragen. Dann würden sie alles überfallen, was sie fanden. Nein, ich konnte hier nicht bleiben. Ich gehörte auf die Burg, ob katholisch der protestantisch, aber seit Jahren war ich dort Diener gewesen, und das wollte ich auch bleiben.

Unauffällig und ganz langsam stahl ich mich aus der Menge, nicht ohne von vielen, durch die ich mich drängte, angepöbelt und angestoßen zu werden. »Feigling« und »Drückeberger« waren noch die freundlichsten Worte, die ich zu hören bekam.

2.

Dieser Winter war selbst für unser Land ungewöhnlich kalt. Kurz nachdem ich von dem Auflauf in die Burg zurückgekommen war, um weiter in Ruhe meinen Dienst zu versehen, begann es zu frieren, und zwar so, dass niemand das Haus verließ, ohne das Gesicht zu bedecken, Nase und Ohren wären unweigerlich nach kurzer Zeit abgefroren. Sah man aus dem Fenster und auf vereinzelte Menschen, konnte man den Raureif vor ihren Mündern wegwehen sehen.

Ich war froh um meine Arbeit innerhalb der Burg. Zwar waren die Flure und großen Sitzungszimmer erbärmlich frostig, aber in den kleineren Räumen wurden die großen Kachelöfen und die Kamine Tag und Nacht beheizt. Wir hörten wohl, dass es in der Stadt an Holz mangelte, dass die Menschen da unten froren, aber wir hier in der Burg hatten keinerlei Mangel zu leiden.

Die Kälte war wohl auch der Grund, warum es erst einmal keine weiteren Aktionen der Protestanten gab: niemand ging freiwillig hinaus, alles Leben in der Stadt war bis auf das Notwendigste lahmgelegt.

Die katholischen Untertanen unseres Königs atmeten auf. Sie hatten gar nicht Hand an die Protestanten legen müssen, sagte mir der Statthalter der Burg, Adam von Sternberg, das hatte der Winter getan und jetzt würden sie sich wohl zerstreuen. Ich schwieg dazu. Er war mein unmittelbarer Herr und ich von ihm abhängig. Aber ich hatte den Heinrich von Thurn gesehen, ich hatte diese energische, aufrüttelnde Stimme gehört, ich glaubte nicht daran, dass er aufgeben würde.

Der Winter dauerte lange, bis in den März hinein, selbst am Ende dieses Monats war noch kein Tauwetter abzusehen. Zum Glück begann es dann im April endlich wärmer zu werden, Regen setzte ein, aber bis die Massen an Eis und Schnee weggetaut waren, dauerte es noch einmal mindestens zwei Wochen. Und dann, Ende April, gab es auf dem Rossmarkt eine erneute Kundgebung. Zehntausende Menschen hatten sich da versammelt, berichteten die Handwerker und Lebensmittellieferanten, die auf die Burg kamen.

»Sollst sehen, Lukas, das geht nicht lange gut.« Der Bäcker, der jeden Morgen das Brot in die Burg lieferte, war aus dem deutschen Reich nach Böhmen eingewandert. Er bekannte offen seine Sympathien für die Protestanten, er kam aus Brandenburg, einem Land, in dem der Kurfürst selbst diesem Glauben anhing und seine Untertanen ermunterte, zu konvertieren.

»Es ist auch richtig, dass sie demonstrieren, Lukas, hör doch nur, was sie unseren Glaubensgenossen angetan haben. Sie nehmen kleine Kinder von Protestanten und benutzen sie für ihre papistischen Gottesdienste, und was sie mit den Kindern machen, ich weiß nicht.« Und der Bäcker hob seine rechte Hand bis zu der Schulter und wiegte sie bedenklich.

An sich mochte ich ihn leiden, er war der einzige Lieferant, mit dem ich mich duzte, aber manchmal wunderte ich mich über seine Leichtgläubigkeit.

»Nein«, widersprach ich, »sie machen nichts mit kleinen Kindern in ihren Gottesdiensten, ich lebe schließlich mit Katholischen hier in der Burg zusammen, glaube mir, das sind Menschen wie du und ich. Du solltest nicht alle Erzählungen weitergeben, die du hörst, das macht doch nur Unfrieden.«

Aber der Mann wedelte weiter mahnend mit der Hand.

»Wenn du meinst, Lukas, aber ich weiß, was ich weiß, da macht mir keiner so leicht was vor.«

Solche Gespräche hatte ich viele, aber in einem waren alle einig: Die Mehrheit der Böhmen war protestantisch, sie wollten endlich ihren Glauben frei ausüben und sich nicht von einer Handvoll Machthaber daran hindern lassen.

3.

Schon zu der Zeit machte ich mir über Glaubensfragen wenig Gedanken: Zwar war ich Protestant, doch diente ich katholischen Herren, ohne dass weder sie noch ich sich daran störten. So lange ich meinen Dienst unbeanstandet verrichtete, hatte ich meine Ruhe.

Es hätte also alles gut sein können, wenn nicht der junge Graf Ludwig von Rupertshaus sich vorgenommen zu haben schien, mir das Leben schwer zu machen. Rupertshaus stammte aus einer alten Prager Diplomatenfamilie, die seit langer Zeit in der Stadt hochangesehen war. Er tat in Wien Dienst, war aber vom Wiener Hof nach Prag gesendet worden mit Gott weiß was für einer Mission und hatte sich nach Erledigung seiner Aufgabe entschlossen, hier zu bleiben, wo seine Familie seit Generationen ihr großzügiges Haus unten in der Stadt bewohnte, und war zu Eltern und Schwester gezogen.

Jeden Tag machte er dem Burggrafen, meinem Herrn, seine Aufwartung und der ließ es sich nicht nehmen, die Grafen Rupertshaus gehörten zu den ersten Familien in der Stadt, ihn zu seinen Mahlzeiten zu laden.

Gleich bei einem der ersten Male, bei dem Rupertshaus bei uns speiste, hatte er seine Schwester mitgebracht.

Komtesse Ariane von Rupertshaus mochte zu der Zeit vielleicht zwanzig Jahre alt sein und war unverheiratet, wie die Gerüchte besagten. In ihrem Alter war das ungewöhnlich, wurden doch die jungen Mädchen meistens schon mit vierzehn Jahren in eine Ehe gegeben. Niemand wusste, ob kein Freier gekommen war oder ob ihr keiner gut genug gewesen war. Und dabei war sie eine Schönheit, wie ich sie bis dahin noch nie gesehen hatte.

Etwas kleiner als ich, war sie für eine Frau hochgewachsen, eine schlanke Gestalt, schwarze Haare umrahmten ein weiches Gesicht mit leicht olivenfarbener Haut und schwarzen, neugierigen Augen. Ein voller Mund und ein Grübchen, das ihr gut ausgebildetes Kinn teilte, vollendeten den Eindruck eleganter Anmut.

Ich konnte meine Blicke den ganzen Abend nicht von ihr wenden, während ich die Herrschaften bediente und vollends stockte mir der Atem, als sie mich mit einer weichen Altstimme um ein Glas Wein bat. Offenbar war ihr meine Bewunderung nicht verborgen geblieben, denn auch sie streifte mich immer wieder mit einem Blick und rief mich danach des Öfteren zu sich, auch wenn ein anderer Kellner in größerer Nähe zu ihrer Bedienung bereitstand.

Leider hatte aber wohl auch ihr Bruder unser stilles und heimliches Einvernehmen, denn ich hoffte, dass es das war, bemerkt. Mit scharfer Stimme befahl nun auch er mich zu sich, wenn er etwas brauchte, und so bereitwillig, wie ich sie bediente, so widerstrebend befolgte ich seine Befehle.

Das bemerkte er, und desto häufiger rief er mich und wehe, der Wein war zu kalt oder zu warm, den ich ihm brachte, die Sauce nicht scharf genug oder zu scharf: Er rüffelte mich bei jeder Gelegenheit zurecht, und das nicht nur an diesem Abend, sondern auch danach und von jetzt an immer wieder.

Ungefähr vierzehn Tage später brachte er erneut seine Schwester mit zum Festmahl und wieder stellte sich zwischen uns dieses heimliche Einvernehmen her, das ich zu bemerken hoffte.

Gerade bot ich Ludwig von Rupertshaus die Platte mit Hirschragout dar, die unser Koch so vorzüglich zu bereiten verstand, da stieß er von unten mit der linken Hand wie unabsichtlich an das Porzellan, so heftig, dass die Platte zu Boden fiel, zerbrach und das Fleisch mit der Sauce sich über das Parkett ergoss.

»Pass Er doch auf, Tölpel«, schrie er zornig und stieß mir mit der Faust in die Rippen. »Schöne Augen nach oben machen, das kann Er, was? Aber wenn es darum geht, Seine Pflicht zu erfüllen, das ist zu viel!«

Immer noch wütend verlangte er nach einem Tuch, um seine Hose zu reinigen, die ein paar Spritzer abbekommen hatte. Ein anderer Kellner brachte es ihm, schon waren zwei weitere Bedienstete mit Lappen und Eimer gekommen, um den Boden zu reinigen.

»Nun, Rupertshaus, beruhigen Sie sich«, griff nun der Burggraf ein, »es ist ja nichts Schlimmes passiert und er hat es ja nicht absichtlich gemacht.«

Aber da kam er schön an.

»Sehen Sie denn nicht, Sternberg? Er macht meiner Schwester schöne Augen und vergiss seinen Dienst darüber, und das verbitte ich mir ein für alle Mal.« Immer lauter wurde seine Stimme, ich sah meinen Herrn an und der winkte mich mit den Augen hinaus, ich hörte also nicht, was der zornige junge Mann sonst noch hinausschrie.

Aber nach einiger Zeit, ich hielt mich von dem Saale fern, um nicht erneut seine Wut zu erregen, öffnete sich die Tür und seine Schwester kam heraus. Sie suchte mich mit den Augen und huschte zu mir hin.

»Verzeihen Sie meinem Bruder«, flüsterte sie, »er ist immer so jähzornig, und schließlich habe ich Sie ja genauso angesehen wie Sie mich.«

»Gnädiges Fräulein haben mich angesehen?« stotterte ich und konnte es kaum glauben.

»Natürlich, Sie sind mir vom ersten Augenblick an aufgefallen, obwohl ich sonst nicht dazu neige, mich um Domestiken zu kümmern.«

War das nun ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ich konnte das in meiner Aufregung nicht unterscheiden. Aber jedenfalls interessierte sie sich für mich.

»Ich würde das gnädige Fräulein gerne wiedersehen«, stotterte ich unsicher.

»Aber Lukas, so heißen Sie doch? Lukas also, Sie werden mich wiedersehen, schon übermorgen, da sind wir erneut auf die Burg geladen, diesmal mit meinen Eltern.«

Sie lachte, ich schmolz dahin und wurde mutiger.

»Das meine ich nicht, ich würde das gnädige Fräulein gern allein treffen.«

»Gehen Sie, Lukas«, ihre Stimme war samten, »das wird nicht möglich sein. Meine Eltern werden mich verheiraten, und zwar recht bald, und ob ich dann in Prag bleibe, weiß ich nicht.«

Sie wendete sich zu mir und gab mir einen leichten Kuss auf die Wange. Dann war sie fort und ich stand wohl Minuten bewegungslos.

Noch oft sah ich sie auf der Burg, und immer blinzelte sie mir zu, wenn sie sich unbeobachtet fühlte. Ihr Bruder wiederholte seinen Angriff nicht mehr, aber bei der geringsten Gelegenheit schnauzte er mich an, so dass meine Kollegen allmählich aufmerksam wurden und mich fragten, was Rupertshaus denn gegen mich habe.

4.

Manchmal drang Geschrei aus der Stadt bis hierher in die Burg. Und so war es auch an diesem sonnigen Tag im Mai, als ich einen kurzen Moment Pause hatte. Mein Herr, der Burggraf, saß in dem kleinen Konferenzzimmer, das auf den Hof hinausging, mit einigen Wiener Hofbeamten. Sternberg hatte den Kanzleischreiber dazu gerufen, es galt wohl Beratungen über die Lage in Böhmen, die aufgeschrieben und dem Kaiser in Wien gebracht werden sollten.

Ich sonnte mich auf einer Bank vor dem Burgeingang und freute mich an der Wärme und dem Alleinsein, das mir meine kleine Pause bescherte. So konnte ich meinen Phantasien, die sämtlich um die Komtesse von Rupertshaus spielten, freien Lauf lassen. Ich schenkte daher den Geräuschen, die aus der Stadt kamen, zunächst keine Aufmerksamkeit, sie machten wohl wieder Krach da unten, da würde wohl der Herr von Thurn eine seiner Reden schwingen, dachte ich. Aber dann, nach einer Weile, kam der Lärm und das Geschrei näher, es klang, als ob sie über die Moldaubrücke kamen, offenbar ein großer Haufen von Menschen, grölend, johlend und Parolen schreiend, die ich nicht verstand. Jetzt stand ich von meiner Bank auf, etwas ärgerlich, dass sie mir meine Ruhe nahmen, aber auch neugierig, was sie im Schilde führten, und dann sah ich sie die steile Straße hier herauf zur Burg betreten, weit da unten, ich erkannte vier Gestalten, die vorangingen, und dann folgte eine Masse, sie drängten und stießen sich auf der engen Straße vorwärts.

Eilig ging ich in die Burg zurück, klopfte an das Sitzungszimmer und trat ein, ohne auf das Herein zu warten.

»Gnädiger Herr«, sagte ich zum Burgherrn, »da kommen Leute zur Burg, die sehen sehr unfriedlich aus, hören Sie das Geschrei?«

Ich hatte mir etwas zu energisch Zutritt zu dem Sitzungszimmer verschafft, um die Herren zu warnen, und deshalb waren sie ungehalten über die Störung.

»Ist gut, Brouk, mach Er, dass er wieder an Seine Arbeit kommt«, Herr von Sternberg klang arroganter, als das sonst seine Art war, und einer seiner Besucher ergänzte: »Und sorge Er dafür, dass wir nicht wieder gestört werden.«

Aber der Kanzlist saß ganz still in der Ecke und lauschte.

»Exzellenzen«, wandte er ängstlich ein, »ich höre es sogar hier in diesem Zimmer, das Geschrei wird lauter, sie werden doch nicht die Burg überfallen?«

Sternberg lachte ihn dröhnend aus.

»Er ist wohl nicht der Tapferste, Mann?«, fragte er und schlug ihm auf die Schulter, »mache Er sich nur keine Sorgen, wir schützen Ihn schon, Er schreibe nur auf, was wir Ihm diktieren.«

Aber jetzt war der Lärm auch hier nicht zu überhören, offenbar hatten die ersten die Burg erreicht und stürmten hinein. Die Burgtore waren tagsüber weit offen, niemand argwöhnte, dass einer auf die Idee kam, die Burg zu erstürmen, höchstens schlich sich einmal ein Dieb hinein und was der allenfalls stahl, konnte man verschmerzen. Aber jetzt, als die Protestanten kamen, hätte man die Tore wohl doch besser verschlossen. Ungehindert verteilten sie sich auf dem Hof unter uns und man hörte, wie von der Straße immer mehr nachdrängten. Das sah mir nach Aufstand aus und im Stillen gab ich dem furchtsamen Schreiber Recht, ich war und bin ebenfalls kein tapferer Mensch.

Ich ging aus dem Zimmer auf den Flur, immer noch ängstlich bedacht, mich in Sicherheit zu bringen. Aber ehe ich auch nur die Tür zum Sitzungszimmer hinter mir schließen konnte, drängten sich Bewaffnete heran, allen voran, ich erkannte ihn an seinem grauen Bart, der Graf von Thurn, den blanken Degen in der Hand. Hinter ihm ein wilder, ungeordneter Haufen, die Männer johlten und schrien.

»Wo sind sie?«, schrie Thurn, »die Lakaien des Königs, die Papisten, die Verbrecher?« Grob stieß er mich beiseite, so dass ich die Tür freigab. Die nachfolgenden Männer pressten mich an die Wand, beachteten mich aber nicht weiter. Aus dem Zimmer hörte ich wüstes Geschrei.

»Ketzer«, heulte eine Stimme, »raus hier, ihr verletzt heiligen Boden. Im Namen des Königs, raus hier.«

»Ihr habt hier nichts mehr zu befehlen«, schrie dagegen der von Thurn, »gebt sofort die Religion frei, sonst kommt ihr hier nicht mehr lebend hinaus.«

»Niemals«, schrie der Wiener mit überschnappender Stimme, »niemals paktieren wir mit dem Teufel!«

»Aus dem Fenster mit ihnen«, erhoben sich die ersten Stimmen, »aus dem Fenster mit ihnen«, immer lauter erhob sich der Ruf.

Erschrocken näherte ich mich der Tür und sah zu meinem Entsetzen, wie die Männer die drei Herren zur Wand schoben, zum Fenster.

Wir waren hier ziemlich weit oben in der Burg, das wusste ich, die Fenster gingen wohl zwanzig Meter zum Hof hinunter, wenn sie einen der drei wirklich hinauswarfen, würde der kaum überleben.

Aber die Katholischen Edelleute wehrten sich offenbar heftig, vom Fenster her kamen die Geräusche eines lebhaften Handgemenges, Waffen blitzten auf, eine Muskete krachte, von meinem Platz aus konnte ich nicht sehen, ob sie und wen getroffen hatte. Dann hörte ich einen Schrei, einen hatten sie offenbar aus dem Fenster geworfen. Ein wildes Triumphgeheul folgte dem Schrei, aber immer noch war das Handgemenge nicht vorbei. Da sah ich an den Aufrührern vorbei an der rechten Seite des Zimmers den Schreiber unter einem Tisch hocken. Ängstlich sah er mich an und legte den Finger auf die Lippen. Aber natürlich würde ich schweigen, ich war ja unbeteiligt, aber schon griffen grobe Hände nach seinem Kragen und ich hörte eine Stimme schreien:

»Was versteckst du dich hier, Bube, raus mit dir, so wie die anderen.« Der Mann wurde aus seinem Versteck gezerrt, mit Geschrei und Gelächter, das fast den zweiten Schrei eines Fallenden übertönte. Sie hatten den nächsten Katholischen aus dem Fenster geworfen, ich konnte wieder nicht sehen, wer das war, aber jetzt zogen sie den Kanzlisten durch die rasende Menge, immer weiter, obwohl er sich sträubte, sich an Stühlen, Tischen und anderen Möbeln festklammerte. Aber immer wieder rissen sie ihn los und jetzt war das Fenster in meinem Blickfeld, sie hoben ihn an, drei, vier Mann und warfen auch ihn hinaus. Zum dritten Mal dieser angstvolle Schrei eines Fallenden und dann ein Plumpsen, wie er auf dem Hof aufkam. Denn jetzt war es ruhig geworden im Zimmer, sie hatten sich offenbar ausgetobt.

»Lassen Sie sich das zur Lehre dienen«, sagte grob Heinrich von Thurn zu Sternberg, »Sie haben jetzt die Macht verloren. Wir, die böhmischen Stände, übernehmen ab sofort die Burg. Wir lassen Sie dieses eine Mal gehen, aber gehen Sie, und lassen Sie sich hier nicht mehr blicken.«

Und tatsächlich, mein bisheriger Herr, den ich doch als hochnäsig und stolz kannte, ging zwischen den Bewaffneten hindurch, die ihm eine enge Gasse gebildet hatten, und an mir vorbei hinaus und verließ offenbar die Burg. Mich beachteten sie nicht, weder die Burggrafen noch die Aufrührer, also folgte ich meinen ehemaligen Herren und ging in meine Kammer.

5.

Am nächsten Tag ging das Leben in der Burg weiter, ich sah allerdings weder die drei aus dem Fenster Gestürzten noch den Burgherrn noch den Kanzler des Königs. Der Burgherr, das konnte ich mir denken, war mit dem Kanzler geflüchtet, aber was war mit den drei Toten, was war mit Slavata, Martinitz und Platter geschehen? Ganz allmählich drang die Kunde zu mir durch, sie seien gar nicht gestorben, sie hätten den Sturz überlebt, Slavata allerdings verletzt, die anderen unverletzt. Jahre später hörte ich, sie hätten den Sturz überstanden, weil sie in einen Misthaufen gefallen wären, aber das ist Geschwätz. Es gab keinen Misthaufen vor dem kleinen Sitzungszimmer. Das Fenster ging auf den Hof hinaus und dieser Hof war sorgfältig gepflegt, und zwar damals unter meiner Aufsicht. Ein Misthaufen hatte da keinen Platz. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie überlebt haben, weil ihre dicke Kleidung sie schützte, die sie zeremoniell trotz des sonnigen Maiwetters trugen und weil die schräg abfallende Mauer ihren Fall gemildert hatte.

Weil ich keinen von ihnen traf und auch niemanden sah, den ich hätte fragen können, ging ich wie gewohnt morgens früh in die Küche, um mit dem Chefkoch die Mahlzeiten für den heutigen Tag zu besprechen. Der sah mich erstaunt an.

»Glauben Sie denn, dass es heute irgendwelche Herren gibt, die speisen wollen?«, fragte er. »Mir scheint, es ist niemand mehr da, für den wir kochen könnten und auch niemand, den Sie und Ihre Mannschaft bedienen könnten. Ich bin darauf vorbereitet, dass wir, ohne dass das jemand gesagt hat, entlassen sind.«

Ja, daran hatte ich auch schon gedacht. Aber wo sollte ich hin?

»Ich bin entschlossen, unter den neuen Herren will ich nicht dienen. Das sind Protestanten«, antwortete er auf die entsprechende Frage, »die beten den Teufel an und mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben, davor bewahre mich Gott.« Er bekreuzigte sich und ich unterdrückte den Hinweis, auch ich sei Protestant und wir beteten keineswegs den Teufel an. Aber schon fuhr er fort.

»Ich habe Verwandte unten in der Stadt, auf der anderen Seite, da kann ich erst mal wohnen, die haben mir immer ein Zimmer freigehalten. Und wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wo Platz für einen ist, reicht er auch für Sie noch mit.«

Ich zögerte.

Einerseits könnte das die Rettung für die nächsten ein, zwei Wochen sein, andererseits war damit nicht die Frage beantwortet, was ich denn tun wollte so weit von der Burg entfernt. Ich konnte nur bedienen, etwas anderes hatte ich nicht gelernt, und Herren, die einen Diener brauchten, fand ich am ehesten in der Burg.

»Ich danke Ihnen sehr«, sagte ich daher ruhig, »aber ich werde hierbleiben. Vielleicht sind sie ja doch nicht so schlimm, nachdem sie sich gestern ausgetobt haben. Ich will herausfinden, wer jetzt der Burgverwalter ist und mich ihm vorstellen.«

Wieder bekreuzigte er sich. »Helf´ Ihnen Gott«, sagte er, »wenn Sie dafür hoffentlich nicht eines Tages im Fegefeuer büßen müssen.« Damit verabschiedete er sich und ich ging aus der Küche in die Verwaltungsräume, die Herr von Sternberg bisher innehatte.

In seinem bisherigen Büro traf ich einen mir unbekannten Mann in ungefähr meinem Alter, ich war damals vierundzwanzig, der hinter dem Schreibtisch des Burggrafen saß.

»Ja, was wollen Sie?«, fragte er mit grober Stimme und sah mich streng an.

»Zu Ihren Diensten«, antwortete ich desto ergebener, »ich heiße Lukas Brouk, ich bin der oberste Diener hier in der Burg.«

»Gewesen, der Herr, gewesen«, schnarrte er, »wir haben jetzt keine Diener, neue haben wir noch nicht und die alten, die den Papisten gedient haben, wollen wir nicht.«

»Aber ich bin Protestant wie Sie, gnädiger Herr, ich diene Ihnen so gut wie den anderen, wenn nicht besser, weil wir gleichen Glaubens sind.« Dabei verbeugte ich mich vor ihm.

Er war während meiner Rede aufgestanden und auf mich zu gegangen, er überragte mich, der ich nicht klein bin, sogar noch.

»Höre Er, Brouk oder wie er heißt«, er schnauzte mich jetzt an, »ich bin Wenzel von Ruppa, vielleicht hat Er von mir gehört. Man hat mich in das Direktorium der protestantischen Stände Böhmens gewählt, wahrscheinlich werde ich ihr Vorsitzender werden. Und das sage ich Ihm jetzt schon. Wenn das geschieht, dann werden die Papisten keine Freude in Böhmen haben und noch weniger solche wie Ihn, die ihren Glauben verraten haben und den Papisten dienen. Brüder«, schrie er zur Tür hinaus, »kommt doch mal herein.«

Zwei bewaffnete Männer betraten den Raum.

»Kochan und Bila, hier, seht diesen Mann, ich habe seinen Namen vergessen, der war bisher Diener bei den Papisten. Nehmt ihn mit und seht zu, ob ihr aus ihm nicht einen vernünftigen Krieger macht. Er ist ein bisschen fett, aber noch jung. Trainiert ihn und steckt ihn unter die Fußsoldaten.«

Die beiden gingen auf mich zu. Ich erschrak. Das fehlte noch, ich zu den Soldaten? Ich war bisher immer froh gewesen, dass ich nicht zu diesen Rohlingen gehörte, ich hatte noch nie eine Waffe angefasst und hatte gehofft, das würde mir auch in Zukunft erspart bleiben. Und fett? Natürlich, man blieb nicht hager im Dienste der Burgherren, aber fett war ich noch lange nicht.

Weiter konnte ich nicht denken, da griff mich der eine, ein baumlanger Kerl, den Herr von Ruppa Bila genannt hatte, hart am Arm.

»Komm Er mit«, sagte er gutmütiger, als sein Griff befürchten ließ, »ich bringe Ihn zu seinen Kameraden, die werden Ihm Waffen geben und einen Harnisch und Ihn zum Kampf einüben. Ich bin sicher, aus Ihm wird ein guter Soldat, jung und stark, wie Er ist.«

Die beiden nahmen mich in die Mitte und hinaus ging es, die Treppen hinunter und auf den Hof, wo seit gestern die Protestanten wie die Wilden hausten. Sie hatten dort ein Heerlager eingerichtet, es wimmelte von Soldaten, Huren, Pferden und Marktschreiern, die Lebensmittel verkauften.

6.

Sie hatten mich mit fünf anderen Männern zu einer Gruppe zusammengesteckt. Wir sollten unter dem Feldwebel Heinrich Kozel ausgebildet werden, wie er uns gleich am ersten Tag, als wir auf den Hof geführt wurden, lautstark verkündete. Ich war so eingeschüchtert, dass ich meinen Widerspruch gegen diese Art von Soldatenwerbung, gegen das Kriegshandwerk überhaupt, nicht auszusprechen wagte.

»Als erstes«, so donnerte er uns auf dem Hof an, als wir zusammenstanden, »werden wir euch eine Muskete, ein Messer und ein Bajonett geben. Und dann geht es raus mit euch, marschieren, auf das Land, und da wird geschossen und geübt, drei Tage lang. Ob ihr dann mit den Waffen umgehen könnt, ist mir egal, es geht in den Krieg, auf jeden Fall.«

Tatsächlich marschierten wir am ersten Tag an die Grenze der Stadt, mit den Waffen, mit Munition und Hose und Hemd zum Umziehen, einer Decke und Lebensmitteln, die wir alle in Rucksäcken auf den Schultern zu schleppen hatten. Meine weichen Schuhe hatte ich gegen rohe Stiefel eintauschen müssen, die mir so wenig passten, dass ich am Abend, nach dem Marsch, blutige Füße hatte.

Zu schlafen hatten wir auf dem blanken Boden, zum Glück gab es hier Wald, so dass wir wenigstens vor Wind geschützt waren, und zum Glück gab es in diesem Mai eine lange Wärmeperiode. Das war aber auch alles, was wir an Positivem erlebten.

Der Junge neben mir schluchzte, als wir zum Schlafen geschickt worden waren. Er war mir den ganzen Tag schon aufgefallen. Kaum fünfzehn Jahre alt, groß, kräftig, mit einem groben Gesicht und mit Händen, die so groß wie Schaufeln waren. Franz Reischauer hieß er, das hatte ich in der ersten Pause von ihm erfragt, und er schien meine Gegenwart tröstlich zu finden, er hielt sich den ganzen Tag neben mir.

»Franz, was ist denn?«, fragte ich ihn.

»Ich kann nicht mehr«, er wurde von einem Weinkrampf unterbrochen, »ich halte das nicht aus, warum quälen sie uns so? Ich bin doch auch Protestant, warum quälen sie denn nicht die anderen?«

Ganz vorsichtig fragte ich ihn aus. Er kam aus einem Dorf in der Nähe von Prag, Straky, da lebten vielleicht fünfzig Familien, wenn überhaupt.

»Ganz arme Leute sind wir, mein Vater ist Bauer, aber den Hof wird mein älterer Bruder erben, wir anderen müssen sehen, dass wir unser Brot woanders verdienen. Und dann hat unser Pfarrer gesagt, wir sollten uns für den Krieg melden, da würden wir versorgt und könnten kämpfen für den richtigen Glauben, die Papisten vertreiben. Wir könnten dann nach dem Tode in den Himmel kommen, so hat er gepredigt.«

Er hatte lange überlegt, ob er nicht bleiben könnte, aber dann wurde er dreizehn, vierzehn, und sein Vater und sein älterer Bruder hatten ihn loswerden wollen.

»Wir haben hier genug Mäuler zu stopfen«, hatten sie ihn immer wieder angeschrien, »du bist alt genug, du kannst dich selbst ernähren, suche dir was zu arbeiten.«

»Kann ich denn nicht hier auf dem Hof bleiben?«, hatte er den Bruder gefragt, »ich könnte doch dein Knecht sein.«

Aber die Familie hatte davon nichts wissen wollen. Vater und Bruder konnten die Arbeit zusammen bewältigen, und wenn sie zusätzlich Hilfe brauchten, waren da die jüngeren Brüder und die zwei Schwestern, die müssten sowieso mit anpacken.

Also war er gegangen, versehen mit Brot und Wasser für zwei Tage und den guten Wünschen seiner Mutter.

»Geh nach Prag, in die große Stadt«, hatte sie ihm mit auf den Weg gegeben, »geh immer nach Westen, in die untergehende Sonne, bis du auf die große Straße kommst, da kannst du die Leute fragen, wie man in die Hauptstadt kommt, links musst du einbiegen, dann kommst du zum Ziel.«

Und so war er losmarschiert, immer die Straße entlang, zwei stramme Tagesmärsche und dann war er nach Prag gekommen. Aber wo sollte er nach Arbeit fragen?

Franz war vier Tage durch die Stadt gelaufen, erst auf der Suche nach Arbeit und seit dem dritten Tag nach etwas Essbarem. Er stahl Lebensmittel, wo er sie fand, aber sie waren gut bewacht. Am vierten Tag hatte ihn Feldwebel Kozel halbverhungert aufgegriffen, das war jetzt vor einer Woche gewesen.

»Wir sind vorgestern in die Burg marschiert, danach würden wir Neuen was lernen, hat uns der Feldwebel gesagt.«

Ich lauschte ihm begierig. Wenn ich ihm zuhörte, vergaß ich meine eigenen Sorgen und vor allem meine Angst vor dem Krieg und vor dem Kämpfen.

Und ich konnte den Gedanken an Ariane von Rupertshaus verdrängen, die Erinnerung an ihr Gesicht und an ihr Lächeln hatte mich bis heute nicht in Ruhe gelassen. Ich war, ich mochte es mir kaum eingestehen, verliebt in sie, unsinnigerweise, wie ich mir immer wieder vorsagte: Die Standesunterschiede waren zu groß. Aber hatte sie mich nicht angelächelt? Was mochte mit ihr geschehen sein, ich hoffte, dass sie mit ihrer Familie den Protestanten entkommen war, obwohl mir der Gedanke, sie hätten ihren Bruder massakriert, nicht unangenehm war.

Allmählich schliefen wir ein, ich war froh über die grobe Decke, die wir jeder bekommen und den ganzen Tag mitgeschleppt hatten, so fror ich wenigstens nicht.

Drei Tage wurden wir durch den Wald gescheucht, wir schossen aus den Musketen, stachen die Bajonette in Strohballen, die sie hingelegt hatten.

Nach drei Tagen waren wir ausgebildet und bereit für den Krieg, wie uns Feldwebel Kozel stolz mitteilte. Wir gingen im Eilmarsch zurück in die Stadt und zur Burg.

7.

Auch mit den anderen dreien aus unserer Gruppe hatte ich mich in den kurzen Pausen unterhalten. Zwei hatten mir gestanden, sie seien katholisch, sie seien zum Militär gepresst worden, ich solle sie aber keinesfalls verraten, weil sie doch im protestantischen Heer dienten. Das versprach ich ihnen und habe Wort gehalten.

In der Burg sah ich entsetzt, was sie mit dem Hof gemacht hatten. Eine Woche hatten hier Soldaten gehaust, die schönen Blumenbeete, mein Stolz, so lange ich Diener war, waren zertreten, wenn nicht von den Pferden, dann von den Männern. Unrat lag herum, es stank nach Latrine und der Lärm war kaum auszuhalten.

Dennoch tat ich mich eifrig um, ich wollte neue Nachrichten hören.

So viel war sicher: Die Protestanten hatten in Prag fest Fuß gefasst, die Bediensteten des katholischen Königs würden nicht zurückkehren. Die böhmischen Stände hatten ein Direktorium gebildet, deren Vorsitzender dieser barsche Herr Wenzel von Ruppa war, wie er mir das schon angekündigt hatte.

Den bisherigen König von Böhmen, Ferdinand, hatten sie abgesetzt. Man munkelte davon, dass es einen neuen König geben sollte, einen Herrn von weither, aus der Pfalz, wo immer das sein sollte. Friedrich heiße der, Friedrich von Böhmen, das klinge doch gut.

Aber Gerüchte schwirrten wie Fliegen über den Hof, niemand wusste etwas Genaues, niemand interessierte sich aber auch sehr dafür, niemand, außer mir.

Ich versuchte, wieder zu einer Stellung in der Burg zu kommen, alles wollte ich machen, kochen, gärtnern, die Latrinen säubern, alles, nur nicht in den Krieg ziehen.

Aber es war schwer, den scharfen Augen unseres Feldwebels zu entgehen. Unsere Gruppe von sechs Männern war in einen Zug von ungefähr hundert Soldaten eingegliedert worden, die ein junger Leutnant kommandierte, Leutnant von Weseritz, wenn ich den Namen richtig verstanden hatte. Aber am Feldwebel vorbei mich an den Leutnant zu wenden, schien mir unsinnig zu sein.

Seit drei Tagen waren wir aus der Burg ausquartiert worden, wir lagerten am Fuße des Berges, dennoch gelang es mir nach einer Woche, mich von dem Zug davon und in die Burg hinein zu schleichen.

Den ersten besten Diener, den ich traf, sprach ich an.

»Warte mal, Herr, gibt es hier in der Burg vielleicht einen Posten für mich?«

Der Diener sah mich von oben bis unten an.

»Er ist doch Landsknecht, was will Er denn hier mit einem Posten?«

»Ich war früher hier in der Burg Diener und würde das gern wieder sein.«

»Gut, da muss Er in der Burgverwaltung fragen. Geh Er die Treppe hoch und die zweite Tür links. Da ist das Büro des Burgherrn, Herrn von Ruppa, da muss Er fragen. Aber das sag ich Ihm gleich: Er muss Protestant sein, Katholische, so wie früher, gibt es hier nicht mehr.«

Ich verlor den Mut. Herrn von Ruppa fragen, der mich hinausgeworfen hatte? Das schien mir sinnlos zu sein. Ich wartete also, bis der Diener sich entfernt hatte und ging, ich kannte den Weg noch gut, in die Küche.

Dort stand Robert, der unter dem ehemaligen Koch gearbeitet hatte, allein hinter dem Herd und rührte in den Töpfen.