Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wer kennt ihn nicht: Judas Ischarioth? Den Verräter schlechthin, den, der seinem Freund Jesus, unserem Heiland, den Judaskuss gab und ihn damit verriet? Friedrich von Bonin stellt in seinem Roman "Judas Ischarioth" eine vollkommen neue Interpretation der Geschichte um Jesus von Nazareth und Judas Ischarioth vor. Zu der Zeit, in der nach dem Neuen Testament Jesus und Judas lebten, war Palästina von den Römern besetzt, der Weltmacht, regiert von den Kaisern Augustus und Tiberius. Die römische Wirtschaft war auf exzessives Wachstum ausgerichtet. Um neue Märkte zu erschließen, eroberten die Römer Syrien und damit auch Palästina. Sie überschwemmten die besetzten Gebiete mit ihren billigen Waren und brachten so die einheimische Wirtschaft in große Not. Besonders betroffen waren davon die Bauern in Nordpalästina, in Galiläa, wo sich zur Zeit Jesus von Nazareth und Judas Ischarioth erbitterter Widerstand gegen die Besatzungsmacht regte. Im Roman "Judas Ischarioth - Träumer, Täter, Täuscher" werden Jesus und seine Jünger, also auch Judas, als Teil dieser Widerstandsbewegung gegen die harte römische Besatzung Palästinas geschildert. Jesus als Verfechter des gewaltlosen Widerstandes, Judas als Kämpfer, der Gewalt gegen die Römer für unvermeidbar hielt. Mit historischer Präzision schildert der Autor die Ereignisse, soweit sie sich aus den Quellen der römischen Geschichte ergeben und ergänzt sie mit schier unerschöpflicher Phantasie da, wo die Quellen nicht ausreichen, um die überlieferte Geschichte von Judas und Jesus zu erzählen. Und er stellt die Frage, ob Judas vor diesem Hintergrund wirklich seinen Freund und Lehrer Jesus von Nazareth um schnödes Geld verraten hat?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

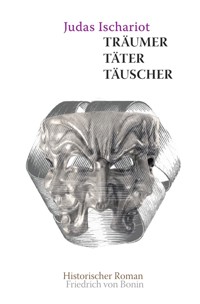

Friedrich von Bonin

Judas Ischarioth,

Träumer, Täter, Täuscher

Historischer Roman

© Friedrich von Bonin 2018

Epubli Verlag, Berlin

Autorenfoto: Harry Zier. www.HarryFotografie.de

Titelgestaltung: Gebhardt Binder

Das Buch

Wer kennt nicht Judas Ischarioth? Den berüchtigten Verräter, der vor rund zweitausend Jahren unseren Heiland, seinen besten Freund, Lehrer und Meister, verkaufte? Dieser Roman fragt, was damals geschehen sein könnte.

Im Palästina der damaligen Zeit wehrten sich die Juden, die sich selbst „das Volk Israel“ nannten, seit sechzig Jahren gegen die römische Besatzung ihres Landes. Die Römer regierten das Land mit harter Hand, sie versuchten, jeden Widerstand mit Folter und Hinrichtungen zu ersticken. Gleichzeitig überschwemmten reiche, römische Spekulanten den palästinensischen Markt mit billigen, im römischen Ursprungsland Italia produzierte Waren und zwangen die heimischen Bauern, die ihre Erzeugnisse so billig nicht herstellen konnten, in die bitterste Armut.

Die Geschichte von Jesus und Judas wird in diesem Roman zu einer Erzählung über den jüdischen Widerstand gegen die römischen Besatzer, in deren Mittelpunkt die Auseinandersetzung der beiden Protagonisten steht: Judas will den bewaffneten Aufstand, während Jesus den radikal gewaltlosen Widerstand predigt.

Im Spannungsfeld zwischen Jesus und Judas, zwischen Römern und Juden, entwickelt der Autor ein phantasievolles Bild der damaligen Zeit, den wirtschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen und präsentiert in einem überraschenden Schluss eine andere Sicht auf die Ereignisse.

Der Autor

Geboren 1946, aufgewachsen in Emlichheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen. Gymnasium in Nordhorn, 1966 Abitur.

Studium der Rechtswissenschaft in Göttingen, 2. Juristische Staatsprüfung in Hamburg 1976. Von 1976 bis 2017 Rechtsanwalt, von 1979 an selbständig in Bremerhaven, wo er auch lebt. Er ist verheiratet und hat keine Kinder.

Bisher sind folgende Romane erschienen:

„Rudolf Mittelbach hätte geschossen“ (2012)

„David, König der Israeliten“ (2012)

„Der Lauf der Zeit“ (2014)

„Moses, der Wanderer“ (2016)

„Die Wahrheit ist immer anders“ (2018)

Foto: Harry Zier | www.HarryFotografie.de

PROLOG

1.

„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.

Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und dem Geschlecht Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“

Mit diesen Worten beginnt bei Lukas im zweiten Kapitel seines Evangeliums die erstaunliche Geschichte des Jesus von Nazareth, den sie den Messias nannten, den Heiland, den Christus, den Sohn Gottes, der geschickt war, die Menschen zu erlösen. Und noch heute geben sie ihm die Bedeutung, bis heute, mehr als zweitausend Jahre später, ist diese Geschichte überliefert von den vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Mit kleinen Abweichungen erzählen sie von der Geburt, der Taufe, der Versuchung Jesu, von seinen Wundern, deren erstes die Verwandlung von Wasser in Wein auf einer Hochzeitsgesellschaft in Kana, einem Dörfchen nahe Nazareth, war.

Er heilte Kranke, er erweckte schon Gestorbene zum Leben, er ernährte mit fünf Broten und fünf Fischen fünftausend Menschen.

Daneben zog er seit seinen jungen Jahren predigend durch das Land, er redete in Gleichnissen, er ermahnte die Menschen zum Glauben an ihn und seinen göttlichen Vater im Himmel.

Mit ihm zogen zwölf Jünger, unter ihnen Judas Ischarioth, über den der Evangelist Lukas trocken anmerkte, dass er „ihn später verriet“.

Natürlich erregte er im frommen Volk Israel Aufsehen, die jüdischen Priester, die vom Tempel in Jerusalem über das geistliche Leben in Juda wachten, registrierten ärgerlich, dass er ihre Gesetze und Auslegungen der Lehre nicht immer einhielt.

Mit knapp dreißig Jahren hatte Jesus eine große Anhängerschaft, mit der er in Jerusalem einzog.

Hier, so die vier Evangelisten, habe Judas sich an die Priester im Tempel gewendet und versprochen, er werde ihnen den Aufenthaltsort Jesu verraten. Dreißig Silberlinge boten sie ihm als Gegenleistung.

Als sie in der Nacht in den Garten eindrangen, in dem Jesus ruhte, küsste Judas ihn, sodass die Schergen wussten, wen sie fangen sollten.

Sie führten Jesus zu den Priestern, die ihn vor den Hohen Rat brachten, der ebenfalls aus Priestern gebildet wurde. Der verurteilte Jesus zum Tode, ein Urteil, das von dem römischen Statthalter Pontius Pilatus, von den Juden gedrängt, bestätigt wurde.

Jesus wurde gekreuzigt, am dritten Tag nach seinem Tod stand er auf von den Toten, Judas erhängte sich aus Verzweiflung.

2.

Was wir da im Neuen Testament in den vier Evangelien lesen, ist ungefähr fünfzig bis hundert Jahre nach dem Tode Jesu von Nazareth aufgeschrieben worden. Die Verfasser wollten mit ihren Schriften eine neue Lehre ausrufen, deren Anhänger, sensationell genug, diesen Jesus von Nazareth als den lange vorausgesagten Messias des Volkes Israel erkannt zu haben glaubten. Das Warten auf diesen Erlöser hatte ein Ende, so behaupteten sie, und mit dem Heiland seien neue Interpretationen der uralten Gesetze Gottes in die Welt gekommen, von Gleichnissen und Wundern berichteten sie.

Erfüllt von diesem aufregenden Neuen, das da den Menschen verkündet worden war, hatten die Evangelisten nur Sinn für die neue Religion, für die veränderte Manifestation ihres Gottes.

Die politische Brisanz, die die Lehren ihres Helden im von den Römern besetzten und mit harter Hand beherrschten Palästina haben mussten, sahen sie nicht oder wollten sie auch nicht sehen.

Schließlich war seit dem großen jüdischen Krieg im Jahre siebzig, in dem die Römer den Tempel in Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht hatten, jeder jüdische Widerstand in Palästina gebrochen. Man tat nicht gut daran, die Besatzer zu kritisieren, ihre zweifelhafte Rolle im Prozess um diesen Jesus von Nazareth herauszustellen. Und dann waren die Evangelisten voller Erbitterung gegen die Priester in Jerusalem, die den Erlöser nicht anerkennen wollten und weiter in der Erwartung lebten, die Versprechungen der alten Propheten würden erst in Zukunft erfüllt, der Messias werde noch kommen. Diesen Schriftgelehrten, die eisern an der alten Lehre, an den hergebrachten Gesetzen festhielten, gaben sie gern die Schuld am Tode ihres Heilands.

Wir, zweitausend Jahre später, fühlen nicht mehr die Erbitterung gegen die jüdischen Priester, Angst vor römischen oder sonstigen Besatzern ist uns gottlob fremd.

Wir spüren dagegen die politischen Spannungen hinter den Erzählungen über Jesus, einem Freund der Armen, einem Rebellen, wir ahnen abenteuerliche menschliche Verwicklungen, wenn wir lesen, einer habe seinen besten Freund, seinen Lehrer und Erlöser, um schnöde zwanzig Silberlinge verraten.

Neugier treibt uns, diese Geheimnisse schreibend aufzuspüren, wenn wir die Geschichte neu erzählen.

Die religiösen Lehren, um die es den Evangelisten ging, wollen wir nach Möglichkeit unangetastet lassen

3.

Im Jahre 63 v. Chr. eroberte der römische Feldherr Pompeius Syrien, um es als Provinz dem römischen Reich anzugliedern. Aus römischer Sicht wurden die Römer damit auch Herrscher im zu Syrien gehörenden Palästina, so jedenfalls sahen sie es. Sie nannten diese Provinz Juda, das aufgeteilt war in das südliche Judäa und das im Norden liegende Galiläa. Die Römer nannten die Einwohner Palästinas daher die Juden.

Die römischen Besatzer, gewohnt, in ihren neu eroberten Provinzen die religiösen Strukturen und die örtlichen Behörden soweit als möglich zu erhalten, wenn sie ihren Interessen nicht widersprachen, waren mit der Komplexität der jüdischen Gesellschaft von Anfang an überfordert.

In Juda fanden sie ein zutiefst religiöses Volk vor, das stolz darauf war, einen unsichtbaren Gott, und zwar nur einen, anzubeten. Dieser Gott, so glaubten sie, hatte ihnen unverbrüchliche Gesetze gegeben, die es einzuhalten galt, und zwar auch gegen staatliche Autorität. Über diese göttlichen Gesetze wachte eifersüchtig eine starke, gebildete und kluge Priesterkaste, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das geistliche Zentrum des Landes lag in Jerusalem, und zwar in dem Tempel, den alle Juden als Mittelpunkt anerkannten.

Daneben herrschten über alle weltlichen Fragen die jüdischen Könige, die von der Familie der Hasmonäer gestellt wurden, deren Macht aber endete, sobald die Priester eine Frage als die Gesetze Gottes berührend deklarierten und die Entscheidung darüber für sich reklamierten. Kein König durfte den Versuch wagen, gegen die Priester zu regieren, und sei es auch in der kleinsten Frage, er wäre gescheitert.

Seit die Römer die Herrschaft übernommen hatten, wurden die jüdischen Könige vom Kaiser in Rom als Titularkönige ernannt und abgesetzt.

Die Tempelpriester hätten dergleichen Eingriffe in ihre Autorität auch von den Römern nicht geduldet. Weder ließen sie sich einsetzen und absetzen noch akzeptierten sie eine Einmischung in geistliche Fragen und was geistlich war, bestimmten sie.

Die Priester bezogen ihre Autorität auch gegen die Besatzungsmacht einerseits aus dem tiefen Glauben des Volkes. Sie waren imstande, weite Teile des Landes in Aufruhr zu versetzen, wenn sie die Religion, wie sie sie definierten, in Gefahr sahen. Andererseits kooperierten sie, soweit ihre Vorstellung von Frömmigkeit es zuließ, mit den Besatzern, manchmal sogar gegen Patrioten im Volk Israel.

Und so herrschte ein labiles Gleichgewicht zwischen dem römischen Präfekten, dem jüdischen König, den Priestern und dem jüdischen Volk, das stets in Gefahr war, außer Kontrolle zu geraten.

4.

Für die Römer war Syrien und vor allem Palästina von erheblicher geopolitischer Bedeutung. Die römische Politik war seit langer Zeit expansiv und dafür lag Palästina strategisch außerordentlich günstig:

Seit Generationen begegneten die römischen Legionen an ihrer Ostgrenze dem riesigen Perserreich, das um Macht und Einfluss und Gebiete mit ihnen konkurrierte. Als Pompeius Palästina eroberte, waren die Perser von den Parthern abgelöst worden, die sich im ehemaligen Perserreich niedergelassen hatten, deren Politik aber nicht weniger expansiv als die der Römer und der Perser war.

Auf dem Weg zu dieser sehr unsicheren Grenze hatten die Römer mit Palästina und Syrien ein Aufmarschgebiet für ihre Legionen und den Nachschub, gewissermaßen durch eigenes Gebiet. Ihre militärische Position wurde daher entscheidend gestärkt durch die Einnahme Syriens und mit ihm Palästinas.

Gleichzeitig bildete Palästina das Bindeglied zwischen den in Syrien agierenden Legionen der Römer und dem getreidereichen Ägypten, das ebenfalls unter römischen Einfluss geraten war und der Versorgung der Legionen diente.

Schließlich bot Syrien mit Palästina wie andere eroberte Gebiete, wie zum Beispiel das schon von Cäsar eroberte Gallien und die iberische Halbinsel, den Römern einen willkommenen Absatzmarkt für ihre in Italien hergestellten Waren. Das waren insbesondere Feldfrüchte und deren Produkte, Wein, Oliven, Getreide, die in Italien auch durch Einsatz der in den Kriegen gefangenen Sklaven billig und vor allem im Überfluss hergestellt wurden. In Italien hatte sich darüber hinaus die Produktion von materiellen Waren vervielfacht. Auch hier waren Sklaven die Ursache, dass die Römer auf den Bauernhöfen und in den Handwerksstätten große Manufakturen errichteten, in denen sie rationell und schnell produzierten.

Lebensmittel und Handwerkserzeugnisse gab es daher in Italien im Überfluss, und zwar so viel, dass sie die auf Wachstum ausgerichtete römische Wirtschaft gefährdeten. Rom musste daher immer wieder um neue Absatzmärkte besorgt sein, die es sich durch immer weitere kriegerische Eroberungen erschloss, eben auch Palästina.

Die Juden wurden daher aus Rom aufmerksam, ja, argwöhnisch, beobachtet.

Die meisten der anderen in den eroberten Gebieten lebenden Einwohner hatten sich entweder an die römische Herrschaft gewöhnt oder waren nach großen und heftigen Aufständen niedergeworfen worden. Die römische Verwaltung war klug genug, sich nicht in die religiösen Gebräuche der Besatzungsgebiete einzumischen. Sie selbst waren vom Volkscharakter eher rational und auf Effizienz bedachte Menschen, die zwar ihre Götter verehrten, mit Jupiter an der Spitze. Allzu viel Einfluss auf ihr tägliches Verhalten oder Befinden hatten diese Götter aber nicht. Wohl ließen sich die Römer von ihren Auguren die Auspizien lesen, um Weissagungen über die Zukunft zu erhalten, sie fragten nach dem voraussichtlichen Erfolg von Feldzügen und Schlachten, ließen sich aber in ihren grundsätzlichen politischen Entscheidungen eher von wirtschaftlichen und strategischen Erwägungen beeinflussen als von dem, was Götter ihnen prophezeien mochten.

5.

Syrien war römische Provinz, eine Neueroberung, die das Reich nach Osten erweitern sollte. Der große Pompeius, der Feldherr, hatte das Land dem römischen Reich einverleibt und war dann nach Süden marschiert, hatte gewissermaßen im Vorbeigehen Palästina miterobert, das Land der Juden. Einen Statthalter hatte er eingesetzt, zunächst in ihrer Hauptstadt Jerusalem, dann in Cäsarea, und erst war auch alles gut gegangen. Die römischen Eroberer kümmerten sich grundsätzlich nie um die Religion der eroberten Völker, jeder sollte glauben, was er von seinen Vätern gelernt hatte, das war römische Tradition und erhielt in vielen Provinzen den Frieden.

Auch in Palästina folgten sie ihrem bewährten Prinzip. Die römischen Beamten erklärten den jüdischen Autoritäten, sie übernähmen ab sofort die politische Macht, die Wirtschaftsverwaltung und die Justiz, darüber hinaus bestimmten sie die Außen- und Innenpolitik des Landes, alles Übrige bleibe der jüdischen Selbstverwaltung überlassen.

Nach kurzer Zeit fragten sich die Statthalter allerdings, ob sie damit nicht zu nachlässig gewesen waren, als sie nämlich erfahren mussten, wie groß die Bedeutung der jüdischen Religion für die Politik in Palästina war:

Da waren zunächst die zwei Regierungen, die mächtige Priesterkaste und der jüdische König. Hatten sie den König endlich dazu gebracht, ihre Verwaltungsanordnungen zu befolgen und bei seinem Volk durchzusetzen, so stellten sie häufig ärgerlich fest, dass die Priester die Anweisungen des Königs und damit der Römer keineswegs akzeptierten, sondern ihren Gläubigen ganz andere Dinge zu tun befahlen. Hatten sie sich daher umgekehrt zuerst an die Priester gewandt und diese überzeugt, konnte es geschehen, dass der König ihnen erbitterten Widerstand entgegensetzte.

Und schließlich gab es „das Buch“, das ein ständiger Gegenstand ihrer religiösen Gespräche und das ihnen heilig war. Es enthielt ihre Gesetze, sie waren dem Volk Israel, wie sie sich selbst nannten, von ihrem Gott gegeben worden, und die Prophezeiungen ihrer verstorbenen Priester.

Jeder Jude, im Süden im eher städtischen Juda mit dem geistlichen Zentrum Jerusalem, aber auch im nördlichen, bäuerlichen Galiläa, kannte das Buch seinem wesentlichen Inhalt nach, vor allem eben auch die Weissagungen. Unter diesen Ankündigungen ihrer Propheten hielten sie vor allem eine besonders hoch: Einst werde Gott dem Volk Israel einen Messias schicken, einen Heilsbringer, der Gottes Volk erlösen werde von allen Leiden und von allen Unterdrückern. Befreien würde er Israel, das Volk Gottes, und sie würden leben in dem ihnen verheißenen Land Kanaan, in Palästina, unbehelligt von allem Fremden.

Zuletzt hatte ihr Prophet Jesaja die Botschaft verkündet, in geschichtlicher Zeit, aber sehr präzise: In Bethlehem würde er geboren werden, der Stadt Davids, so hatte Jesaja gepredigt, und aus dem Stamm Davids, des großen Königs.

Der Glaube an diesen Erlöser hielt die Juden zusammen, er gab ihnen Hoffnung.

Immer zu Zeiten fremder Besatzung, und Palästina hatte viele fremde Armeen gesehen, wuchs die Hoffnung auf den Erlöser grenzenlos und eifrig hielten die Bürger in Jerusalem, hielten die Bauern in Galiläa, Ausschau nach dem Messias, ob er denn nicht bald käme.

In diesen Phasen wuchs ihre Sehnsucht ins Unermessliche, je mehr sie unter der Besetzung durch das römische Reich litten, umso bereitwilliger glaubten sie denen, die sich als der Heilsbringer, als Messias bezeichneten und ihnen Befreiung von den Unterdrückern versprachen.

Viele hatten sich während der jüngeren Vergangenheit die Leichtgläubigkeit ihrer Landsleute zunutze gemacht.

Ein gewöhnlicher Straßenräuber zum Beispiel, Judas genannt, hatte ungefähr dreißig Jahre vor den Geschehnissen, die Gegenstand dieser Erzählung sind, Galiläa unsicher gemacht. Er überfiel Römer, Juden, Kaufleute und gewöhnliche Wanderer, um Beute zu machen. Als er seinen Wirkungskreis erweitern wollte, ließ er verbreiten, er sei der erwartete Messias, seine Beutezüge seien Kämpfe zur Befreiung von den Römern. Hunderte Anhänger liefen ihm zu, bis die römischen Legionäre ihn jagten, stellten und besiegten. Judas wurde als Aufrührer hingerichtet.

Gleich ihm gab es vorher und nachher zahlreiche Rebellen, die als der geweissagte Erlöser auftraten.

Im Norden des Landes, in Galiläa, lebten, als die Römer kamen, die Bewohner vorwiegend von der Landwirtschaft. Außerhalb der großen Städte wie Jerusalem, Tiberias am See Genezareth, Cäsarea am Mittelmeer, hatten sich bäuerliche Dörfer gebildet, die zunächst für den eigenen Bedarf und den ihrer Nachbarn produzierten, dann aber den Handel über die durchziehenden Händler auch vorsichtig und bescheiden ausdehnten. So fanden sich „syrische“ Produkte, wie die Erzeugnisse aus der ganzen Region im Ausland, etwa in Ägypten, genannt wurden, rund um das Mittelmeer, immer nur in kleinen Mengen. Sie waren sehr teuer, schon wegen der weiten Transportwege, aber auch, weil sie mit viel Mühe und ausschließlich in Handarbeit gesät und geerntet wurden.

Schwer arbeiteten die Bauern in Galiläa, schwer waren die Köpfe und die Leiber der Männer und Frauen, langsam ihre Gedanken, dunkel und verschwiegen ihr Glaube an ihren Gott.

Gerade ihnen wurde das karge Leben etwas erleichtert durch die Lehren von Jehova, der ihr Volk auserwählt hatte, der versprochen hatte, sie zu schützen und zu bewahren, der ihnen aber Arbeit und Mühe prophezeit hatte.

Gerade hier litten sie besonders unter der römischen Besatzung, gerade hier gab es besonders viele rebellisch gesonnene Menschen.

Über die Rebellen

Räuber nannten die Römer sie, Judas und seine Männer, „Judas Bande“ und Mörder, hier auch mit dem moderneren Begriff „Terroristen“ bezeichnet.

Die Bezeichnung Räuber, Mörder und Bande gab es aber nur bei den Römern, die Juden unterschieden die Gesetzlosen, deren es viele gab im Palästina jener Tage, genauer.

Da waren zum einen natürlich die eigentlichen Räuber im heutigen Sinne, Menschen, die auf Beutefang gingen, um sich zu ernähren. Die meisten dieser Räuber waren es aus wirtschaftlicher Not, sie waren von Haus und Hof vertrieben worden, sei es, dass die Römer ihnen den Ernährer genommen hatten, weil sie ihn politischer Umtriebe verdächtigten und hinrichteten, oder sei es auch, dass außer dem Erben des Hofes, dem ältesten Sohn, die jüngeren Kinder von den Erträgnissen nicht ernährt werden konnten und anderswo ihr Auskommen suchen mussten. Manchmal auch waren die Anwesen hoch verschuldet und die Gläubiger versteigerten Haus und Land, so dass die Familien obdachlos wurden.

Natürlich gab es auch abenteuerlustige junge Männer, die es zu Hause bei den Eltern und den Geschwistern nicht hielt, nicht bei der harten Landwirtschaft und mit der Perspektive, den Rest ihres Lebens mit schwerer Arbeit ein karges Leben zu fristen. Lieber war ihnen ein gefährliches, aber lustiges Leben mit viel Müßiggang und Reichtümern. Diese waren aber seltener unter ihnen zu finden.

Derartige Banden kümmerten sich nicht darum, wen sie ausraubten, sie griffen Römer, Judäer, Galiläer, Samariter an, immer dann, wenn sie sich reiche Beute versprachen.

Andere Gruppierungen gab es, die gegen die Herrschenden aufbegehrten, und zwar mit Gewalt, mit Raub und auch mit Mord. Die römischen Sicherheitskräfte behandelten sie als Terroristen, politische Gewalttäter, die ausschließlich vom Militär gejagt und gerichtet wurden.

Diese Gruppen unterschieden sehr genau, wen sie überfielen. Sie suchten ihre Opfer ausschließlich unter den römischen Besatzern oder ihren Kollaborateuren und fühlten sich als politische Oppositionelle.

Die Grenze zwischen Räubern der ersten und zweiten und Widerstandskämpfern der dritten Art waren fließend. Und so fanden sich bei Judas als auch bei späteren Banden sowohl Menschen, die aus Armut zu ihm gekommen waren als auch solche, die politischen Widerstand leisten wollten.

Schließlich gab es noch die Aufständischen. Sie bekämpften nur die römischen Legionäre bei jeder Gelegenheit, sie griffen sie nach militärischen Gesichtspunkten an und schadeten den Besatzern, wo sie konnten. Sie nahmen wohl ihren Opfern den Besitz, wenn sie sie besiegt hatten, kümmerten sich aber nicht darum, ob sie Arme oder Reiche überfielen. Nie waren wirtschaftliche Gründe entscheidend bei ihren Überfällen.

Diese wurden von den Römern ohne Unterschied als Terroristen bezeichnet, alle anderen nannten sie Räuber.

Während die Legionäre mit Letzteren manchmal sogar glimpflich verfuhren, richteten sie die von ihnen so bezeichneten Terroristen ohne Unterschied am Kreuz hin, und zwar in der grausamen Weise, indem sie sie unverletzt an das Kreuz banden, damit sie einen langen Tod stürben.

Die Juden, obwohl sie die Motivation unterschieden, nannten die Gesetzlosen ohne Unterschied „Zeloten“ und betrachteten sie seit alters her als Rebellen, die auch schon vor der römischen Besatzung Gesetzlose waren, unabhängig, ob sie politisch waren oder nicht.

ISAAK BEN ZACHARIAS

1.

Still lag der Weg im gleißenden Licht der Sommersonne, kein Lüftchen regte sich, kein kühlender Hauch strich über den weißen Sand, in den die Spuren der Karrenräder eingedrückt waren. Absolute Ruhe herrschte jetzt da und glühende Hitze, wo am frühen Morgen die Luft von dem Knarren der Wagen, dem Gelächter und Geschimpfe der Bauern, dem Ächzen der Ochsen, die die schwere Last zum Markt in Nazareth trugen, die Luft erfüllt hatte. Menschen, Tiere und die Karren ließen den feinen Sand wie Staub aufwirbeln, niemand konnte in dem Dunst auch nur die Hand vor Augen sehen, schwitzend, schiebend, schimpfend hatte sich der Zug nach Nazareth bewegt und mittags zurück. Nichts ließ jetzt noch darauf schließen, dass in der flimmernden Luft, der brennenden Hitze Leben sein könnte, wie erstarrt lag die Welt. Nicht einmal Schlangen oder Eidechsen unterbrachen ihren Schlaf.

Und doch bewegte sich aus der Richtung Nazareth ein kleiner Zug. Römer waren es, nur Römer waren närrisch genug, sich dieser Glut auszusetzen, um ihren Geschäften nachzugehen und diesen Weg benutzten, wenn ihre merkwürdigen Angelegenheiten es erforderten. Zehn Legionäre in voller Waffenmontur gingen voran, gefolgt von einer Sänfte, die von vier Sklaven getragen wurde. Lucius Falba, der Steuereintreiber von Galiläa, war auf dem Weg von Nazareth nach Tiberias, um dem jüdischen König Bericht zu erstatten und ihm die eingetriebenen Gelder zu bringen. Herodes Antipas, der von den Römern eingesetzte König in Galiläa, würde wie immer neun Zehntel der Steuern nach Cäsarea, zum römischen Statthalter, schicken, ein Zehntel verbrauchte er für seine Hofhaltung.

Lucius Falba fluchte in seiner Sänfte leise vor sich hin. Der Schweiß lief ihm von der Stirn in der Hitze, obwohl er die Vorhänge der Fenster weit zurückgeschlagen und seine Träger angewiesen hatte, schneller zu laufen, damit etwas Luftzug ihn erleichtere. Immer wieder wischte er sich mit dem Schweißtuch über den Kopf, ohne dass dies Linderung brachte, der Stoff war durchnässt. Aber der Römer wusste: Die Träger konnten nicht schneller laufen, auch sie litten unter der Sonne, obwohl sie schwarze Sklaven aus Nubien waren, die eigentlich an diese Temperatur gewöhnt sein sollten.

Nach seiner Meinung war der Weg überhaupt überflüssig. Er hätte um diese Steuern nicht solch ein unsinniges Aufheben gemacht, er würde die Steuern direkt nach Cäsarea bringen, nicht zu diesem eigenartigen König der Juden, der auch noch einen Teil für sich behielt. Er, Falba, würde sich mit diesen Galiläern sowieso nicht so lange aufhalten. Sie sollten arbeiten, Steuern bezahlen und im Übrigen Ruhe geben. Zahlten sie zu wenig Steuern, schickte man die Legionen, die würden schon dafür sorgen, dass diese sturen Bauern sich unterwarfen. Und dann auch Legionen für die Rebellen, die hier und in ganz Palästina ihr Unwesen trieben. Es konnte doch nicht sein, dass der Steuereintreiber eine ganze Gruppe Legionäre als Bewachung brauchte, nur, weil er von Nazareth nach Tiberias reisen musste. Wie oft schon hatte er den Präfekten, Annius Rufus, schon in aller gebotenen Höflichkeit gebeten, endlich durchzugreifen in diesem Land mit seinen widerspenstigen Bewohnern, die sich nicht unterstanden, ihn, den Steuereintreiber, auf das Übelste zu beleidigen, wenn er das Recht Roms auf Steuern einforderte. Aber nein, Rufus war viel zu ängstlich, er habe keine Befehle aus Rom, antwortete er regelmäßig auf die Vorhaltungen, Rom habe ihn zu mäßiger Amtsführung aufgefordert und dabei bleibe es.

Falba wischte sich abermals mit dem Tuch den Schweiß aus der Stirn. Es hatte keinen Zweck, sich bei dieser Hitze aufzuregen, es änderte sich ja doch nichts und der Grimm erhöhte nur die Temperatur.

Falba sah aus dem Fenster. Der Weg führte zwischen den Höhenzügen Galiläas hindurch, gerade passierten sie einen dichten Wald, hauptsächlich aus Olivenbäumen, aber auch aus Eichen und Terebinthen.

Der Anführer der Legionäre, ein Decurio, ließ sich zur Sänfte zurückfallen.

„Wollt Ihr nicht lieber die Vorhänge zuziehen, Herr?“, fragte er, „wenn an diesem Weg Rebellen sind, dann hier, wo sie durch den Wald geschützt sind.“

„Ach was“, entgegnete Falba ärgerlich, „bei dieser Hitze schlafen auch die Rebellen in Galiläa.“

In diesem Augenblick schrien die Legionäre der Vorhut panisch auf: „Alarm! Wir werden überfallen!“ Die letzten Worte wurden erstickt in einem Gurgeln und übertönt von einem wüsten Kampfgeschrei. Wohl vierzig schwarzbärtige, zerlumpte Männer waren aus dem Wald hervorgesprungen, hatten sich über die Legionäre hergemacht, sie fast kampflos überwältigt und getötet. Die Träger, auch sie bewaffnet, hatten die Sänfte hart auf den Boden gestellt und ihre Waffen zur Gegenwehr gezogen, waren aber niedergehauen worden. Der Decurio konnte noch das Kurzschwert ziehen und dem ersten Angreifer den Kopf spalten, ehe er von hinten von einer Lanze durchbohrt wurde. Er starb im selben Augenblick.

Lucius Falba erstarrte. Um die Sänfte und die erschlagenen Römer tanzten jetzt düstere Gestalten.

„Komm heraus, Dicker!“, schrien sie, „damit wir dich ansehen können!“

Falba konnte die Worte kaum verstehen, sie waren in diesem fürchterlichen Dialekt gesprochen, den sie hier benutzten, mit einigen griechischen Brocken durchsetzt. Er begriff aber sehr wohl, dass sie ihn zum Aussteigen aufforderten. Zitternd erhob er sich in der Sänfte, ordnete seine Tunika und zitternd stieg er aus. Die Sonne traf ihn wie mit einem Schlag. Lucius Falba war tatsächlich fett. Seine kleinen schwarzen Augen verschwanden fast ganz unter den dicken Wangen, die jetzt vor Aufregung bibberten.

„Ihr könnt mir nichts antun, ich bin Lucius Falba, Steuereintreiber des göttlichen Kaisers Augustus in Rom. Augustus wird mich furchtbar rächen, wenn ihr mich berührt.“

Ängstlich sah er sich um. Da lagen die Legionäre, die ihn eskortieren sollten, tot, einige erstochen, andere von Pfeilen getroffen und zwei offensichtlich mit Knüppeln erschlagen. Der weiße Sand war durchtränkt mit Blut. Falba sah, wie einer der Legionäre den Kopf hob und mit einem schnellen Messerstich getötet wurde.

Aus der Masse der Banditen löste sich jetzt ein stämmiger älterer Mann, wie die anderen in eine zerlumpte Hose und Jacke gekleidet, aber mit einem glänzenden langen Schwert, mit Dolch und Pfeil und Bogen sehr gut bewaffnet.

„Schön, du Steuereintreiber“, antwortete er in fast fließendem Griechisch, der Sprache, die hier alle gebildeten Menschen sprachen, „wir werden dir nichts antun, vorausgesetzt, dein göttlicher Kaiser bezahlt das Lösegeld, das wir für dich verlangen. Und deine Kasse hier in der Sänfte, die werden wir für uns beschlagnahmen. Und damit du weißt, mit wem du es zu tun hast“, er vollführte eine ironische Verbeugung, „ich bin Isaak Ben Zacharias, der Anführer dieser Truppen hier. Ihnen ist der Name aber zu lang, sie nennen mich hier alle Isaak, unter diesem Namen solltest du mich kennen.“

Falba erschrak. Tatsächlich kannte er den Namen, so hieß der wohl berühmteste Kämpfer in Galiläa, er galt als rücksichtslos, brutal und grausam, ein Terrorist und Mörder, auf dessen Ergreifung von dem römischen Statthalter in Cäsarea eine hohe Belohnung ausgesetzt war, die sich aber seit mehr als zehn Jahren niemand hatte verdienen können.

Isaak Ben Zacharias war nur mittelgroß, aber sehr stämmig gebaut. Unter der zerlumpten Jacke waren imponierende Muskeln zu erkennen, der Hals war kurz und stark. Auf dem Kopf hatte er die Reste eines Doktorhutes, der Zierde der Schriftgelehrten unter den Juden, der seinen Schädel nur unvollkommen bekleidete. Niemand wusste, wie die in dieser Umgebung absurde Kopfbedeckung zu Isaak gelangt war. Darunter trug er ein Tuch, mit dem er sich die Stirn trocknete. Kleine, flinke und kalte Augen blickten den Römer jetzt an, befriedigt von der Wirkung, die sein Name auf ihn offenbar hatte.

„Die Kasse gehört dem Kaiser in Rom“, antwortete Falba kleinlaut, „ihr werdet furchtbar bestraft werden, wenn ihr euch daran vergreift. Und ich glaube nicht, dass der Statthalter Lösegeld für mich bezahlen wird, dazu bin ich nicht wichtig genug.“

„Umso schlimmer für dich“, sagte Isaak, „aber das werden wir sehen. Jetzt kommst du mit uns, wir können dich aber leider nicht in der Sänfte transportieren, du wirst laufen müssen.“

„Ich kann nicht laufen“, protestierte Falba, „sieh doch meine Schuhe, darauf kann man keine weiten Wege zurücklegen, und schon gar nicht in dieser Hitze.“

„Dann wirst du es eben lernen“, sagte Isaak mit einem Blick auf die Sandalen des Römers, die aus einem hoch geformten Holzstück bestanden, geschnürt mit breiten Riemen, „wenn es dir in den Schuhen zu beschwerlich wird, kannst du ja barfuß gehen und die Hitze musst du eben aushalten. Denke immer daran, was wir Juden alles ertragen müssen.“

Falba begann, von den Rebellen vorwärts gestoßen, den Gang in den Wald, auf seinen hohen Sandalen mehr stolpernd als gehend.

Er bemerkte jetzt, als er hinter dem Anführer herging, dass Isaak das rechte Bein nachzog. Dennoch ging er so schnell, dass der fette Römer Mühe hatte, ihm zu folgen. Er wagte aber nicht, zurückzubleiben, weil hinter ihm die Sänfte folgte, von zweien der Männer getragen und dahinter die ganze Rotte, lachend, spottend und drohend, sobald er langsamer wurde. Nach kurzer Zeit hatte er Blasen an den Füßen, verursacht durch die zum Gehen nicht geeigneten Sandalen, zog sie aus und ging barfuß weiter.

Ohne Weg zogen sie durch den dichten Wald, ohne auf das Unterholz zu achten, über altes Holz- und Wurzelwerk, immer bergan, bis sie nach drei Stunden die Richtung wechselten und bergab in ein tief in das Gebirge eingefurchtes Tal stiegen. Obwohl die Sonne den Wald nicht durchdringen konnte, war die Temperatur immer noch unerträglich. Mehrfach weigerte sich der Römer, erschöpft von Hitze, Durst und Hunger, weiter zu gehen, wurde aber jedes Mal brutal von den Männern hochgezogen und weitergeschleppt, bis er erkannte, es sei immer noch angenehmer, selbst zu gehen, als von seinen Peinigern roh vorwärts gezogen zu werden. Die Rebellen schienen unter der Hitze kaum zu leiden, auch Durst schienen sie nicht zu kennen, lachend und scherzend folgte sie dem Anführer, ihrem Gefangenen und der Sänfte, bis der Zug gegen Abend eine tiefe Schucht erreichte, die dicht mit Zypressen und Zedern bestanden war. Hier, am Rande einer mannshohen Felswand, erkannte Falba ein Lager, das offenbar schon längere Zeit bestand.

„Unser Hauptquartier!“, lachte Isaak, als er den Römer anwies, sich zu setzen, „hier lagern wir. Aber bilde dir nicht ein, dass du diese Stelle wiederfindest, wenn wir dich freilassen. Wir streifen durch die Gegend und haben sehr viele andere Verstecke.“

Erleichtert ließ der Gefangene sich auf den weichen Waldboden sinken und befühlte seine brennenden und blutenden Füße.

„Kann ich etwas Wasser haben?“, fragte er kleinlaut und erschöpft, „ich muss meine Füße kühlen.“

„Zum Trinken bekommst du Wasser, streng rationiert. Wenn du es für deine Füße benutzt, wirst du Durst leiden“, war die Antwort, und tatsächlich ließ Falba seine Füße los und trank aus dem Wasserschlauch, den man ihm reichte.

2.

Isaak Ben Zacharias hatte es sich mit drei seiner Getreuen am Feuer bequem gemacht.

„Das war ein guter Fang heute“, sagte Mathias, ein junger Mann, der erst sehr kurz unter Isaaks Rebellen war, sich aber trotz seiner Jugend schon die Achtung seines Anführers erworben hatte. Nicht nur, dass er äußerst tapfer und im Kampf immer in vorderster Reihe war, er war Isaak von Anfang an durch seine planerischen Fähigkeiten aufgefallen. Er war es auch gewesen, der die Nachricht von der Reise des Steuereintreibers ausgekundschaftet und den heutigen Zug vorbereitet hatte.

„Ja, das Lösegeld wird mindestens fünfzigtausend Sesterzen betragen, damit kommen wir eine Weile hin, ohne zu neuen Kämpfen gezwungen zu sein.“ Isaak versank in Grübeleien, wie in letzter Zeit häufiger, wenn ihm sein Bein zu schaffen machte.

Er mochte jetzt knapp über vierzig Jahre alt sein, mit zunehmendem Alter empfand er die Behinderung durch das Bein schlimmer. Er war gerade sieben Jahre alt gewesen, als der römische Legionär ihn angegriffen hatte, ihn, das Kind, als er sich gegen die Verhaftung seines Vaters zur Wehr gesetzt hatte. Mitten am Tag waren sie über das kleine Gehöft in der Nähe von Nazareth hergefallen und hatten seinen Vater verhaften wollen. Sie behaupteten, er sei angezeigt worden, mit den Aufrührern in der Nähe zusammen zu arbeiten, ihnen Tipps für ihre Raubzüge zu geben und ihnen die gestohlene Ware abzunehmen, um sie auf seinem Hof zu verkaufen.

Isaak hatte sich gegen die Ungerechtigkeit, die in diesem Vorwurf lag, gewehrt, wusste er doch, dass sein Vater auf keinen Fall etwas gegen die Römer unternahm. Zu oft hatte er mit seinem Sohn über die Sinnlosigkeit von Widerstand gegen die Besatzer gesprochen. Der Junge hatte sich vor die Legionäre geworfen und immerfort geschrien: „Lauf weg, Vater, ich halte sie auf“, und geheult und geweint. Zwanzig Mann hoch waren sie auf dem Hof erschienen, als sie den Jungen nicht bändigen konnten, hatte einer der Männer ihm das Schwert in die Wade gestoßen, er fiel hin und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Das Schwert war bis auf den Knochen durchgedrungen und hatte eine hässliche Wunde hinterlassen, von der sich das Bein nie erholt hatte. Bis heute hatte er immer wieder Schmerzen in der Wade, er zog das Bein nach, war aber, wie er mit grimmigem Lächeln bedachte, immer noch schneller als mancher der jungen Männer, die sich ihm angeschlossen hatten.

Sie hatten den Vater trotz seiner Gegenwehr mitgenommen. Vier Tage hatten sie ihn eingesperrt und wieder und wieder verhört, bis sie endlich überzeugt waren, er sei kein Feind der Römer und schon gar nicht ein Terrorist.

Sein Vater und seine beiden älteren Brüder hatten den elterlichen Hof bestellt und auch er, obwohl er sehr jung war, hatte mitarbeiten müssen. Seit Menschengedenken war seine Familie auf diesem kleinen Betrieb ansässig, wo sie einen Olivenhain bewirtschafteten, klein genug, einen Weinberg, von dessen Trauben sie einen süßen Wein kelterten auf dem Feld hatten sie ein bisschen Getreide gesät und geerntet. Arm war es in seiner Familie immer zugegangen, nicht sein Vater war reich oder auch nur vermögend gewesen, nicht sein Großvater und sein Urgroßvater. Aber sie hatten ihr Auskommen gehabt in guten Jahren, wenn die Winterregen reichlich geflossen waren, in Dürrezeiten, die, Jehova sei Dank, schon lange nicht mehr vorgekommen waren, war es knapp gewesen, sie hatten hungern müssen.

Aber dann waren die Römer gekommen, hatten das Land besetzt, noch zu Zeiten seines Großvaters, und hatten ihre eigene Verwaltung begründet. Sein Großvater hatte die Römer freundlich empfangen, ihm und seinen Nachbarn war es egal, wer regierte, die Römer oder die klugen Schriftgelehrten aus dem fernen Jerusalem. Immer hatten sie den Zehnten ihres Ertrags an Steuern bezahlen müssen, auch fast immer können, nur manchmal hatten sie den Steuereinnehmer auf das nächste Jahr vertrösten müssen, weil nichts da war.

Die Römer hatten die Steuern erhöht, erst auf den fünften Teil, zuletzt hatten sie verlangt, dass die Bauern die Hälfte ihrer Ernte an die Behörden ablieferten.

Finster blickte Isaak auf seinen Gefangenen. Es war ihm sehr lieb, einen von diesen römischen Blutsaugern in seiner Hand zu haben, so konnte er ein bisschen von der Angst, die seine Familie jedes Mal ergriffen hatte, wenn sie auf den Hof kamen, zurückgeben.

So lange es ging, hatten sie, sein Vater und seine Brüder, den Hof bewirtschaftet und die Steuern gezahlt, die die unersättlichen Besatzer verlangten.

Aber irgendwann stellten sie fest, dass plötzlich die Kunden, an die sie Wein und Öl und Getreide geliefert hatten, nicht mehr bei ihnen bestellten. Besonders der Wein vom Hof Zacharias war weithin berühmt gewesen, bis nach Syrien im Norden und nach Unterägypten im Süden hatten sie ihre kleinen Mengen zu hohen Preisen verschickt. Eines Tages wollte, für sie überraschend, auf einmal niemand mehr ihren Wein, ihr Öl und ihr Getreide haben.

Ratlos hielten die Bauern Versammlungen ab, woher mochte es kommen, dass die Früchte aus Galiläa plötzlich nicht mehr verkäuflich waren?

Bis Zacharias Nachbar, der streitbare Samuel Ben Ruben, ein reicher Mann, groß, mit einem kräftigen Bass, auf einer Versammlung seinen Ärger hinausgeschrien hatte:

„Sie nehmen uns unsere Kunden weg, die Römer. Sie verschicken ihren eigenen Wein, ihr eigenes Öl und ihr eigenes Getreide in alle Welt, bis hierher, nach Juda, selbst bei uns in Galiläa kaufen die Menschen die römischen Erzeugnisse.“

„Aber warum denn?“, ereiferte sich der lange Gad, ein Bauer aus dem Nachbardorf, ebenso arm wie Zacharias.

„Weil die Waren aus Rom billiger sind, darum“, schrie Samuel mit tiefer Stimme, „sie produzieren in Mengen in ihren neumodischen Manufakturen, so viel erzeugen sie, dass sie selbst das alles in ihrem Italia nicht verbrauchen können. Und dann überschwemmen sie uns mit ihrem billigen Kram, der zwar lange nicht so gut ist wie unser Wein, unser Öl, aber eben nur ein Zehntel kostet von unseren Früchten.“

„Ein Zehntel?“ Zacharias war ungläubig. „Von solchen Preisen kann doch niemand leben, vor allem nicht, wenn sie doch über das Meer erst hierher transportiert werden müssen.“

„Den Transport bezahlt ihnen die kaiserliche Kasse. Der römische Kaiser will auf jeden Fall, dass ihre Waren verkauft werden, damit ihre Bauern nicht arbeitslos werden und auf die Straße gehen.“

„Und wir hier, wir sollen auf die Straße gehen?“, fragte Gad.

„Als ob das die Römer kümmert, wie es uns ergeht. Hauptsache, sie sind ihre Waren los.“

Wie diese, erinnerte Isaak sich, gab es viele Versammlungen, in allen Dörfern in Galiläa. Versammlungen, zu denen auch die reichen Schriftgelehrten aus Jerusalem kamen, Doktor Elesser zum Beispiel, ein kleiner, feiner Herr, in schwarzes, wertvolles Tuch gekleidet, mit einem Smaragd vor dem Auge als Sehhilfe und dem steifen Doktorhut auf dem Kopf.

„Unser Prophet Jesaja lehrt uns, dass wir der Regierung gehorchen“, mit leiser, eleganter Stimme sagte er das, „deshalb geben wir ihnen die Steuern, die sie festsetzen und leisten keinen Widerstand. Wenn Jehova gegen sie ist, werden wir uns gegen sie wehren können, aber vorher nicht.“

Samuels Stimme klang grob gegen die des feinen Herrn aus Jerusalem.

„Es mag ja sein, dass ihr ihnen gebt, was sie verlangen, aber wir Bauern in Galiläa, wir haben nichts mehr, was wir ihnen geben könnten. Wir haben selbst nichts zu essen und sie wollen immer noch mehr.“

Verächtlich zog Isaak den Mundwinkel herunter an seinem Feuer. Weiche Feiglinge waren das, in Jerusalem, und nicht in der Lage, ihren Bauern zu helfen. Einer nach dem anderen gab seinen Betrieb auf, den dann reiche Kaufleute aus der Stadt, aus Tiberias, für sehr wenig Geld kauften und durch Verwalter bewirtschaften ließen. Und die richteten nach römischem Vorbild Manufakturen ein, die billig produzieren konnten, ihre Erzeugnisse waren immer noch teurer als die römischen, allerdings auch kaum mehr besser, aber sie verstanden es, sie den Menschen als „Originalware aus Galiläa“, etwas Besonderes, anzubieten, so dass sie verkaufen konnten.

Die alten Bauern aber, Zacharias, Gad und die anderen, wurden von ihren Höfen verjagt. Hilflos trieben sie in der ersten Zeit auf den Straßen dahin, bettelten, bis zu Skeletten abgemagert, die ebenfalls dürren Kinder an den Händen, bei den Reichen. Immer wieder wurden sie aus den Dörfern vertrieben, weil die verbliebenen Bauern ebenfalls immer ärmer wurden, bis sie in den Städten landeten, in Tiberias, in Cäsarea, selbst in Nazareth, wo es reichere Häuser gab, in der Hoffnung, dass darin mitleidige Menschen wohnten. Aber auch dort wurde ihnen schnell klargemacht, dass sie nicht erwünscht waren. Schließlich fielen sie, sie wurden immer mehr, den römischen Legionären als bettelnde, arme, gesetzlose Menschen auf, die die römische Ordnung störten. Die Offiziere vertrieben sie auch aus den Städten.

Isaak fröstelte, obwohl ihn das Feuer wärmte. Er sah sich noch, den fünf- sechsjährigen, mit seinem Vater über das Land gehen, allein, einsam. Seine Mutter war dem Schreck nicht gewachsen gewesen, der die Familie ergriff, als ihr reicher Nachbar, der Römerfreund Chaim, der sich selbst den Beinamen „Tertius“ gegeben hatte und den römischen Adelstitel um geheimnisvolle Verdienste erhalten hatte, mit fünf Legionären auf dem Hof erschien und die arme Hütte betrat, in der die Familie zu Abend aß.

„Ihr verschwindet jetzt hier, und zwar schnell“, sagte er, nicht einmal unfreundlich, „ich habe die Schuldpapiere von Mordechai, dem Geldverleiher, gekauft. Ihr könnt die hundert Sesterzen, die er euch geliehen habt, nicht zurückzahlen, also nehme ich euer Land. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen.“

Isaak erinnerte sich bis heute an den leisen Laut, den seine Mutter von sich gab, als sie die Hände an der Schale, aus der sie trank, verkrampfte, die Schale zu Boden fiel und zerbrach und seine Mutter ganz langsam in sich zusammensank.

„Das hast du verschuldet, du Römerfreund“, Zacharias sprang auf und wollte Chaim fassen. Aber sofort warfen sich zwei der Legionäre auf ihn, fesselten ihn und trugen ihn hinaus, wohin Isaak ihnen folgte, nach einem letzten Blick auf die Mutter.

Erst sehr viel später begriff er, dass seine Mutter bei dem brutalen Überfall des Nachbarn gestorben war.

„Papa“, weinte er, „Mama soll wiederkommen, ich habe Hunger.“

Zacharias drückte die Hand seines Sohnes fester.

„Mama wird nicht wiederkommen, Isaak“, flüsterte er mit gebrochener Stimme zu ihm hinunter, „ich weiß, du hast Hunger, warte nur ab, heute Abend wird es was zu essen geben.“

Das war der Tag, an dem sein Vater zum ersten Mal in ein reiches Haus eingebrochen war. Zacharias hatte erfahren, dass der Besitzer verreist und das Haus nur sehr schwach von drei Sklaven bewacht war, die fest schlafen würden. Isaak musste vor dem Hoftor warten und Wache stehen.

„Wenn irgendwer kommt, schrei ganz laut und lauf weg, so schnell du kannst“, schärfte ihm sein Vater ein, „lauf immer in diese Richtung bis zum Wald und versteck dich, bis ich wiederkomme.“

„Und wenn du nicht wiederkommst?“, weinte der Junge.

„Sei ganz sicher, wenn ich erwischt werde, wird das für die anderen gefährlicher sein als für mich.“ Zacharias Stimme verriet seine Entschlossenheit und grimmig zeigte er dem Sohn das lange Messer, das er an der Seite unter dem Umhang trug.

Als der Vater aus dem Haus zurückkam und Isaak wieder an der Hand nahm, trug er einen prall gefüllten Beutel auf dem Rücken. Sie gingen ruhig in den Wald, lagerten sich dort und aßen zum ersten Mal seit Wochen wieder ausreichend.

Immer öfter brach nun Zacharias in Häuser ein, fand Lebensmittel, aber auch Gold, Schmuck und bares Geld der Römer, Sesterzen, so dass sie nicht mehr oft hungern mussten.

3.

Isaak schüttelte den Kopf. Es war mittlerweile dunkel geworden, sie hatten vier Feuer entzündet, an denen sie das Gerstenbrot rösteten, um es mit Gurken, Oliven und Käse zu essen. Fleisch gab es nur selten bei ihnen zu essen, nur dann, wenn sie ein Schaf oder eine Ziege erbeuteten, was selten genug geschah.

Isaak sah von seinem etwas erhöhten Platz auf das Lager. Seine Männer hatten sich um die Feuer herum versammelt, sie lagen auf dem Boden, aßen, tranken und redeten. Gelächter erfüllte den Platz, in einer Lautstärke, die Isaak niemals geduldet hätte, wäre er nicht sicher gewesen, dass sie unbeobachtet und kein Mensch in der Nähe war. Er hatte insgesamt acht Wächter ausgestellt, obwohl er keine Gefahr sah, das war reine Routine. Die Feuer flackerten lebhaft, die Männer hatten ausschließlich trockenes Holz gesammelt, so dass fast kein Rauch zu sehen war. Die Bäume um sie herum waren dicht belaubt, ab und zu drehte sich im leichten Wind, der jetzt aufkam, ein Blatt und erweckte den Eindruck, ein Mensch oder Tier beobachte sie. Die Männer schreckte das nicht, sie waren die Umgebung gewöhnt.

Über dreißig Rebellen waren hier versammelt, zum Teil zerlumpt, einige besser gekleidet, weil sie von ihren Opfern Hosen, Jacken und Schuhe genommen hatten. Isaaks Gesicht verfinsterte sich: sie waren nicht zimperlich, durften es nicht sein, wenn sie überleben wollten, und so hatte mancher Mann sein Leben lassen müssen, weil er sein Paar Schuhe nicht freiwillig hergegeben hatte. Ihre Kleidung war sehr unterschiedlich, aber auch die zerlumptesten unter ihnen trugen hochwertige Waffen: Schwert und Dolch und Schild die einen, Dolch und Pfeil und Bogen die anderen und alle waren kampferfahren, sie fürchteten keinen Feind, und erst recht nicht die römischen Legionen. Sie hatten sich mit ihren dreißig Mann schon an eine ganze Hundertschaft gewagt, die sie einmal drei Tage lang gejagt hatte. Sie hatten sich in einen Hinterhalt gelegt, hatten ihre Pfeile abgeschossen und waren dann hervorgestürmt. Im Kampf Mann gegen Mann war jeder einzelne seiner Männer jedem Legionär haushoch überlegen, das wusste Isaak.

In Gedanken kehrte er zum heutigen Tag zurück. Heute hatten sie bessere Beute gemacht, der Römer würde ihnen eine Menge Geld bringen, aber erst einmal musste der römische Statthalter Annius Rufus wissen, dass sein Steuereinnehmer gefangen war und Isaaks Forderung kennen. Wen sollte er nach Cäsarea schicken, wer war klug und mutig genug, um mit dem obersten römischen Beamten zu verhandeln? Er durfte nicht die Gefahr vernachlässigen, in die sich der Bote begab. Es konnte gut sein, dass Annius Rufus ihn hinrichten ließ, wenn er von der Geiselnahme hörte. Die Römer waren für Isaak unberechenbar, entweder ließen sie sich auf Verhandlungen ein oder sie ermordeten seinen Boten, egal, wer es war. Und die Hinrichtungsmethoden der Römer waren grausam. Sie kreuzigten unweigerlich diejenigen, die sie für politische Straftäter hielten, und einen Angriff auf ihren Steuerbeamten würden sie jedenfalls für ein politisches Verbrechen halten. Isaak schüttelte sich. Ein Gekreuzigter, der nicht durch Nägel verwundet, sondern nur an das Kreuz gebunden wurde, starb nicht schnell. Er hing in der Sonne, er verblutete nicht, sondern er verdurstete in drei Tagen, bis alle Flüssigkeit aus ihm gewichen war. Er war eines Tages mit seinem Vater an so einer Hinrichtungsstätte vorbeigekommen und hatte noch heute die heiseren Verzweiflungsrufe des Delinquenten im Ohr, der dort schon den zweiten Tag gehangen hatte.

Wen also sollte er beauftragen?

Der beste Unterhändler wäre wohl Mathias, auf ihn hätte Isaak sich am liebsten verlassen, er würde auch gehen, wenn ihn sein Hauptmann darum bat, er würde auch die Gefahr kennen, aber darüber mit jugendlichem Übermut lachen. Isaak hatte Mathias in sein Herz geschlossen, der junge Mann war wie ein Sohn für ihn, nein, den würde er nicht gehen lassen.

David vielleicht. Ein furchtbarer Kämpfer, stark, verwegen und klug. David war alt genug, um die Gefahr zu kennen, manchmal allerdings zu mutig. Schon mehrmals hatte er sich in Gefahr gebracht, weil er allzu stürmisch den Feind angegriffen hatte, obwohl er sich, wie Isaak zugeben musste, aber auch immer selbst herausgehauen hatte, mit Stärke und, wo das nicht reichte, auch mit List. Ja, David konnte er schicken. Und zum Begleiter konnte er ihm den jungen Judas mitgeben, der sich ihnen vor sechs Monaten angeschlossen hatte. Judas würde vor der Stadt warten und ihnen Nachricht geben, wenn David festgenommen würde.

„He, David“, rief er zum nächsten Feuer hinüber, an dem der junge Mann mit anderen saß, „Komm mal rüber.“

„Ich habe überlegt, dass du am besten nach Cäsarea gehst, zum Statthalter, um Lösegeld von ihm zu fordern.“

David war jünger als Isaak, knapp dreißig Jahre, riesig von Gestalt mit einem scharf geschnittenen Gesicht. Die schwarzen Augen glühten Isaak jetzt an.

„Gern, Bruder, ich gehe gern nach Cäsarea, wieviel soll ich für unsern Römer denn fordern?“

„Du musst vor allem aufpassen, dass du mit keinem andern darüber sprichst als dem Statthalter. Sonst kommst du in Gefahr, dass dich irgendein Centurio aufhängt, bevor Rufus überhaupt von unserem Gefangenen erfährt. Also nur mit Rufus, verstehst du?“

„Höre, Isaak, du hast mich doch nicht ausgesucht, weil du mir das nicht zutraust. Ich werde auf keinen Fall von irgendjemand Lösegeld verlangen, als nur vom Statthalter, und wenn ich Wochen auf eine Audienz warten muss. Aber wieviel soll ich fordern?“

„Fordere achtzigtausend Sesterze, aber wenn er dir fünfzigtausend gibt, ist das auch in Ordnung. Er wird, wenn er überhaupt zahlt, mit dir verhandeln wollen. Kannst du, akzeptiere aber nicht weniger als fünfzigtausend.“

„Hat er so viel Geld in Cäsarea?“

„Ganz sicher. Alle Steuern, die die Juden zahlen, gehen dorthin, und er schickt Geld nur einmal im Jahr, im beginnenden Winter, nach Rom, er hat jetzt mehr als genug in seinen Truhen. Und höre, du kannst nicht Wochen in Cäsarea auf eine Audienz warten. Mach es dringend, aber wenn du in zwei Tagen nicht mit ihm gesprochen hast, komm zurück. Wir müssen dann neu nachdenken. So lange können wir diesen dicken Steuereinnehmer nicht ernähren, auch wenn wir ihn kurzhalten.“

David lachte.

„Ich glaube auch, dass er uns die Haare vom Kopf fressen wird, aber eine Woche können wir ihm ein wenig von unseren Vorräten abgeben, gerade so viel, dass er nicht verhungert.“

„Der junge Judas soll dich begleiten, schick ihn mit Nachrichten, wenn du länger bleiben musst. Und Judas wird uns auch benachrichtigen, wenn die Römer dich gefangen nehmen.“

Schnell wurde der junge Rebell ernst.