Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Kohelet

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

En esta obra Maximoff narra las historias de tres personajes, Luludji, Moursha y Matei, que durante la Segunda Guerra Mundial vivieron la persecución nazi, y pasaron por varios campos de concentración junto a sus familias. Historias reales, que se complementan con entrevistas realizadas por Maximoff a otros sobrevivientes de los campos de exterminio.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

0,0

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Dilo con lágrimas

Historias del pueblo gitano

Mateo Maximoff

Editorial Kohelet

Derechos de autor © 2025 Editorial Kohelet

Todos los derechos reservadosTítulo original: Dites-le avec des pleurs Primera edición en Editorial Kohelet: octubre de 2025 Copyright ©Mateo Maximoff, 1990 ISNI 0000 0000 7101 8807 Copyright de la traducción © Elizabeth Giuffré ISNI 0000 0005 1423 4809 Copyright del prólogo ©Ruth Feingold (1990) Derechos reservados para todas las ediciones en castellano: © Editorial Kohelet C/Circunvalación Encina 23, 7 C 18015 Granada (España) E-mail: [email protected] www.kohelet.es ISBN: 979-13-990347-8-3 Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar y escanear algún fragmento de esta obra.

A mi padre Grégoire Maximoff Vladicáuso (Rusia), 1 de junio de 1890 - París, 18 de octubre de 1941

Contenido

Página del título

Derechos de autor

Dedicatoria

Colección Matéo Maximoff

Prefacio

Primera parte

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Segunda parte

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Tercera parte

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Notas

Colección Matéo Maximoff

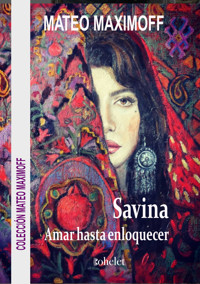

Reúne la obra de este particular escritor gitano, nacido en Barcelona en 1917. Su primera novela, «Los Ursitory, los ángeles del destino», fue seguida rápidamente por otras dos: «Savina» y «El precio de la libertad».

Dites-le avec des pleurs se terminó de escribir el 16 de septiembre de 1989.

En noviembre de 1961 Matéo tuvo una experiencia espiritual que cambió su vida. Esto se descubre en sus obras posteriores. Matéo siguió siendo comunicador de la cultura gitana, y recorrió treinta y tres países dando testimonio de su encuentro con Dios.

Las obras que ya están traducidas son:

Los Ursitory (1938)

El precio de la libertad (1955)

Savina, amar hasta enloquecer (1957)

La séptima hija (1958)

El alma de un gitano en poesías (1940-1983)

Condenado a sobrevivir (1984)

Vinguerka (1987)

Dilo con lágrimas (1990)

Otras obras que serán traducidas y publicadas próximamente:

La poupée de mameliga (1986)

Ce monde qui n´est pas le mien (1992)

Routes sans roulottes (1993)

Prefacio

Las historias narradas en este libro son verdaderas perlas entre los relatos de Mateo Maximoff. Nadie sabría contar mejor las dificultades, la desesperación y las traiciones de los otros pueblos hacia los gitanos —pero también sus alegrías— y sobre todo el fuerte vínculo que los une.

Sus leyes y sus tradiciones son severas… Pero ¿no es esta la fuente de donde extraen la fuerza para luchar por la plenitud de su existencia?

Durante muchos años, he observado al pueblo gitano y estoy feliz al ver que, en este mundo frío, duro e ingrato, hay hombres, jóvenes o mayores, capaces de ayudarse mutuamente. El gitano cristiano incluso abre su puerta a los gayziés. Por ejemplo: una conocida mía, misionera evangélica, tuvo que abandonar repentinamente el país donde vivía. Sin saber a dónde ir, se acercó a una familia gitana a la que conocía poco. Fue recibida en su pequeña casa sin dudarlo. Se quedó allí durante muchas semanas; y puede regresar cuando quiera.

A menudo he oído decir: «¡No nos hables de los gitanos!» ¡Pues no! No estoy de acuerdo, porque son personas a quienes Dios ama tanto como a nosotros. Veo una prueba de ello en la gracia que les fue concedida al sobrevivir, a pesar de la persecución, el rechazo y todos los abusos a los que fueron sometidos.

Este libro, tan acertadamente titulado «Dilo con lágrimas», nos cuenta una historia cuyas escenas descritas por Mateo Maximoff, con tanta destreza como tensión dramática, fueron episodios de su vida hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, la experiencia del autor, como hombre y como escritor o pastor de la Misión Evangélica Gitana, sigue siendo memorable. Creo que esto es el origen de la riqueza de su vida. Desde su infancia, siempre tuvo la necesidad de superar las dificultadas, así como de crecer espiritualmente para experimentar la perfecta comunión con Dios.

Estas palabras y estas lágrimas brillan como diamantes puros en el firmamento azul.

Ruth Feingold

Traductora al alemán de las obras de Mateo Maximoff

Primera parte

Capítulo 1

Era la primera vez que el campo estaba tan silencioso. No se oía nada en el interior ni en el exterior. Un silencio absoluto y tranquilizador, a menos que significara que todos estaban muertos; pero la intensa luz de los reflectores aislaba al campamento del resto, sumergido en la oscuridad. Ni una sola barraca estaba iluminada. Llovía suavemente; todo estaba tranquilo, así que todo estaba bien. No ocurriría nada hasta mañana.

Matei, que estaba un poco enfermo, se quedó solo en el interior de su barraca, en completa oscuridad. Descansaba en una cama de madera, cubierto por una manta ligera. Matei soñaba. De vez en cuando, los haces de luces de los reflectores iluminaban su destartalada barraca.

El joven rom apenas tenía veintiséis años. Dos años antes, tenía todo lo que un joven de su edad podía desear. Por una vez, estaba solo; así que, en sus pensamientos retrocedió en el tiempo, incluso antes de su nacimiento. Se repetía lo que sus padres le habían dicho. Se movía mucho en su cama porque tenía frío. Su cabeza reposaba sobre un saco que le servía de almohada. Él mismo había hecho ese saco con varias telas y contenía toda su fortuna, es decir, prácticamente nada: algunos objetos pequeños sin gran valor, pero también cartas que había recibido y algunas postales. Mientras se movía sobre las tablas de la cama, un ruido rompió el silencio de la noche: su saco se había caído. Sin salir de su cama, lo recogió, pero cayeron varios objetos. Matei tuvo que levantarse para recogerlos. En ese momento, la luz de los reflectores iluminó en interior de la barraca. Matei aprovechó para mirar algunas de sus postales, sobre todo una de ellas; representaba a una joven sonriente y llevaba un mensaje: «¡Dilo con flores!».

Completamente conmocionado, Matei volvió a la cama, las lágrimas brotaron de sus ojos; rompió a llorar y luego gritó, seguro de que nadie lo oiría:

—¡Dilo con lágrimas[1]!

◆◆◆

Mucho antes, durante la Primera Guerra Mundial, Lolia, su padre vivía en España con su familia. Habían llegado desde la lejana Rusia, expulsados tanto por la guerra como por la revolución. Después de haber atravesado una docena de países —de donde a menudo había sido expulsado—, terminó cerca de Barcelona, región calurosa de España, acompañado por otros roms kalderash[2] (caldereros) de su clan. Su padre se llamaba Yono, era un hombre alto y fuerte que estaba muy enfermo; moriría dos años más tarde.

Lolia tenía veintiséis años; hacía algunos años que se había separado de su mujer. La familia de ella no había querido dejarla ir y la había retenido por la fuerza. Dos o tres meses después de esa separación, Lolia se enteró por otros roms que Luba, su mujer, había muerto en un accidente ferroviario junto a otros miembros de su familia. Nadie sabía que había sucedido con el hijo de Lolia y Luba, que debía tener unos nueve años en ese momento.

El país era pobre, incluso miserable. El trabajo escaseaba y los roms era numerosos. La gran ciudad de Barcelona podía, sin duda, proporcionar trabajos de calderería, pero no a todos. Por suerte para ellos, los roms se conformaban con poco. Tenían que vivir mientras esperaban el fin de esta guerra que estaba arruinando a Europa. Los que habían venido de Rusia se ayudaban mucho mutuamente. Los otros, que estaban allí desde hacía siglos, los gitanos, y los que habían llegado de Francia, los manouches, llamaban a los roms «húngaros» porque creían que venían de Hungría. Me pregunto por qué.

◆◆◆

Los jóvenes roms rondaban las tabernas durante las calurosas noches españolas; a veces bebían allí hasta el amanecer. Había algunos que trabajaban; lograban traer a sus madres el dinero necesario para los gastos del día. También traían vino y cerveza para los mayores. Esos jóvenes, los ternear (solteros), a menudo iban juntos. De la lejana Rusia había traído sus cantos, sus danzas y su música. Alegres por naturaleza, felices, gastaban con gusto todo el dinero que tenían, eran queridos y admirados por la población local. Así era Lolia, un hombre guapo, alto, robusto y sonriente; y además era quien tocaba el acordeón. Y era el mejor bailador. A pesar de la aparente miseria, él siempre estaba bien vestido, con una cadena de oro en su chaleco y anillos en los dedos, que provenían de su padre y de sus ancestros. Siempre era el primero en entrar en las peleas; incluso a veces, era él quien las provocaba. Sus numerosos primos lo admiraban y lo seguían como si fuera el jefe.

Esa noche hacía calor. Después de haber bebido algunas botellas de buen vino español, los jóvenes se prepararon para regresar al campamento de los gitanos, que quedaba como a un kilómetro de allí. Todos sus carros y sus tiendas estaban en el campo alquilado a un campesino, que era feliz al ganar así algunas pesetas.

A la salida de la taberna, un joven gritó:

—¡Mirad! ¡Hay un circo en la plaza!

Otro sugirió:

—¡Vamos a mirar un poco!

Algunos dudaron por un instante, pero finalmente se decidieron a seguir a los demás.

Era un pequeño circo al aire libre, venía de Francia. Evidentemente no tenían carpa. Pocas personas estaban sentadas, porque quienes se sentaban en los bancos debían pagar.

Un manouche presentador gritó en dirección al público: «Aún quedan algunos lugares libres y vamos a comenzar. Esta noche asistiréis a un espectáculo único en el mundo, digno de los circos más famosos. Veréis atracciones extraordinarias: payasos, acróbatas prodigiosos, y la bailarina más hermosa, Elisabeth.»

Quien se presentaba así se llamaba Vasco, porque había nacido en el País Vasco, en Francia.

Lolia solo miraba a Elisabeth quien, a cierta distancia, vestida con sus medias de lentejuelas, hizo una reverencia cuando anunciaron su nombre.

—Yo me quedo —dijo Lolia.

—¿Por qué? —le preguntó uno de sus primos— ¿Por el circo o por ella?

—¡Por los dos!

La fama de Lolia como conquistador había desaparecido. Viudo a los veintiséis años, buscaba a su alma gemela desde que se enteró de la muerte de Luba, pero no se mostró demasiado apresurado y aún esperaba disfrutar de su juventud. Pagó una peseta a una manouche mayor, aún hermosa, y, seguido por los demás, se sentó en un banco.

El espectáculo había comenzado. No le faltaba calidad. Los acróbatas conocían su oficio y su número causó la admiración de todos, tanto jóvenes como mayores.

Lolia vio por primera vez a Elisabeth como caballista, después sobre el cable de hierro. Llevaba un paraguas de colores y caminaba a unos dos metros sobre el suelo. Sonreía a todos los espectadores, pero Lolia tenía la impresión de que solo le sonreía a él.

Durante el espectáculo, que duró cerca de dos horas, se recogió dinero dos veces entre los asistentes, una para la hermosa y valiente Elisabeth. Lolia puso en la cesta que le dieron un billete de cinco pesetas. La joven le sonrió de verdad cuando le dijo:

—¡Gracias mi príncipe!

¿Príncipe él, un rom de Rusia?

◆◆◆

Elisabeth, a quien su familia llamaba simplemente Elisa, pertenecía a la tribu de los manouches de Francia. Cada año, antes de la declaración de la guerra, ella pasaba algunos meses en España. Había demasiados circos ambulantes en Francia; pero en España faltaban. El personal de uno de esos circos generalmente estaba compuesto por miembros de una misma familia. En la familia de Elisa, el padre no hacía nada, solo bebía todo el día. Él también moriría poco después. La madre, en cambio, era una mujer extraordinaria; era ella quien dirigía a su numerosa familia, además del circo. Nadie recordaba su verdadero nombre: todo el mundo la llamaba Mimi, incluso sus hijos. Había tenido catorce, de los cuales solo dos habían muerto. Uno se había ahogado mientras nadaba y el otro había muerto a manos de un desgraciado jugador de cartas.

Elisa, con sus veintiún años, era la mayor de los chicos y chicas.

◆◆◆

El único momento donde se podía encontrar a Elisa era por la mañana. Sola o acompañada de una de sus hermanas pequeñas, iba a comprar las provisiones para su familia. Como era la hija mayor, le correspondía el deber de alimentar a los suyos. Su madre, Mimi, como mujer organizada, le daba el dinero necesario para las compras que iba a hacer. La gente saludaba con gusto a Elisa, para ellos era una artista. Los comerciantes le despachaban con placer. Más de un español joven y guapo había tratado de abordarla, pero sin éxito. Tenían un poco de miedo de ella y del puñal que ostentaba colgado a su cintura. Uno de ellos, más audaz que los otros, le había dicho un día: «¡Feliz la madre que te trajo al mundo!».

Con su instinto casi animal, se dio cuenta de que la seguían. Giró ligeramente la cabeza y reconoció al «príncipe» de la noche anterior. Sonrió sin querer… No sería un enamorado más. No era un español, sino un «húngaro».

El joven rom se había acercado a un escaparate donde había flores. Compró un ramo que le regaló a Elisa:

—¡Son para ti!

Elisa había mirado las flores sin tomarlas y respondió:

—¿Qué quieres que haga? ¡A mi caballo no le gustan!

—¡Dime qué te gusta!

La joven manouche levantó los hombros y siguió eligiendo sus verduras.

—Dime de verdad lo que te gusta —insistió Lolia.

—Todo lo más hermoso: diamantes, rubíes, perlas y mucho oro —ironizó ella.

Sin dudar Lolia se quitó del cuello una cadena de oro con un crucifijo y se la dio:

—Toma esto como prueba de mi amor. Tendrás otros regalos, muchos más.

Automáticamente ella tomó la cadena para examinarla. Lolia se esfumó rápidamente cuando vio que se acercaba una de sus hermanas. La hija mayor de Mimi, por temor a ser vista, puso la cadena en el bolsillo de su mandil y continuó haciendo sus compras.

◆◆◆

Durante los dos días siguientes, Lolia no paró de seguir a la muchacha, a veces desde lejos, tratando por todos los medios de acercarse y hablar. La cosa no era fácil a causa de sus numerosas hermanas. En la tarde del segundo día, Lolia por fin logró encontrarse a solas con Elisa, en el fondo de una bodega. Bruscamente ella le preguntó:

—¿Qué quieres? ¡Déjame tranquila!

—¿No te gusto?

—No he dicho eso.

—¿Entonces?

—Eres un húngaro y yo soy una manouche. No vivimos del mismo modo. Busca a una chica de tu tribu.

—Te quiero a ti —respondió Lolia—, y haré lo que sea para que llegues a ser mi mujer. Si me dices que no me quieres, no me verás más.

Elisa bajó la cabeza y no respondió nada. Para no perturbarla más, Lolia se fue.

◆◆◆

En la tarde, aprovechando que no había función en el circo, Yono, el padre de Lolia, Lutka, su madre, con algunos otros roms viajaron en carros con caballos al lugar donde se encontraban los manouches.

El sol no tardaría en desaparecer en el horizonte, y todos los manouches —a quienes los roms llaman sintis— estaban sentados alrededor de una mesa; las mujeres les servían. Roms y manouches se conocían; a veces bebían junto. Pero esta vez se trataba de otra cosa. Yono traía muchas cajas de cerveza y buen vino español. Nicolás, el marido de Mimi, se preguntaba qué querría ese húngaro.

—Vamos a beber, amigo mío —dijo Yono— porque esta noche, vamos a hablar de cosas serias.

Ni el pobre manouche ni quienes lo acompañaban sabían nada del tema. Sabían que los húngaros tenían costumbres extrañas, así que los dejaron seguir.

Después de beber unas copas, Yono habló como si se dirigiera a los roms:

—¡Ahí tienes, hermano! Mi hijo Lolia, al que conoces, me ha encargado que te pida la mano de tu hija Elisa. Dime tu precio; soy rico, ¡puedo pagar!

Nicolás no entendía. ¿Dé que hablaba ese hombre? Su lenguaje le resultaba incomprensible. Antes de que hubiera abierto la boca, Mimi, que estaba cerca, le gritó:

—¡Mi hija no es una vaca para ser vendida!

—No es nada mujer —le respondió Nicolás—, es costumbre de los húngaros comprar las mujeres como si fueran esclavas.

Después dirigiéndose a Yono, dijo:

—Hermano, como tú me llamas, si desconociera vuestras costumbres, estaría ofendido. Para nosotros, los manouches, es un asunto entre los jóvenes. Si mi hija ama a tu hijo, que se vayan juntos, solo les incumbe a ellos, no es asunto mío. Nosotros, los mayores, tenemos vergüenza de hablar de eso.

Yono aún quería hablar, pero el gesto de Nicolás lo disuadió.

—Comamos y bebamos, el resto no me importa.

Aunque los roms y los manouches tengan el mismo origen, sus costumbres difieren porque desde hace siglos, han vivido separados, lejos unos de otros.

Mimi entró en su caravana donde, desde la distancia, Elisa había seguido la conversación. La madre dijo a su hija:

—¿Has escuchado? El húngaro quiere comprarte.

◆◆◆

Por el calor las hermanas acostumbran a bañarse en un río o simplemente en un arroyo, lejos de miradas indiscretas.

Elisa se aseguró de que nadie las hubiera seguido, sobre todo Lolia. Se metieron al agua vestidas y aunque alguien las hubiera querido ver, habría sido por simple curiosidad. Jugaron en el agua como chiquillas, felices y dando pequeños gritos.

Sin darse cuenta Elisa había dejado a la vista su pecho de tal manera que la cadena y el crucifijo que Lolia le había dado eran visibles. Una de las hermanas se dio cuenta y comenzó a gritar:

—¡Elisa tiene novio! ¡Elisa tiene novio!

Otra hermana se acercó a su vez y ordenó:

—¡Muestra!

Elisa intentó cubrirse el pecho con las manos, pero ya era demasiado tarde.

—¡Fue tu húngaro quien te dio eso!

Furiosa, Elisa salió del agua para vestirse en la orilla. Sus hermanas hicieron lo mismo. Siendo la hermana mayor, era respetada y obedecida.

—No digáis nada a papá ni a mamá, ellos me matarían. Además, no es más que un pequeño regalo.

Cada una prometió guardar el secreto, pero sabían bien que harían lo contrario en la primera ocasión.

◆◆◆

Esta vez, fue Elisa quien fue a buscar a Lolia. Lo encontró porque sin duda, sabía dónde estaba. Le dijo:

—¡Debes llevarme según nuestra costumbre, de lo contrario seré deshonrada!

Y en pocas palabras ella le explicó lo sucedido.

—Quédate aquí —le dijo Lolia— escóndete. Regresaré en unos minutos.

—¿Me vas a abandonar?

—¡No, qué locura! Pero tengo que avisar a mis padres, si no llamarán a la policía. Y además, necesitamos dinero para irnos, y no llevo mucho encima.

Pasó otro cuarto de hora de angustia para la pobre Elisabeth. Su corazón rebosaba de alivio y de alegría al ver regresar a Lolia.

—¡Vamos! —ordenó él simplemente.

Pero ¿para dónde ir?

◆◆◆

Esa noche, Yono, acompañado de algunos roms, acudió a Nicolás para acusarlo de que su hija se había llevado a su hijo, lo cual tenía algo de cierto. Pero Yono sabía muy bien a dónde habían ido su hijo y su nuera.

Elisa no volvió a ver a sus padres hasta dos años después de su «secuestro». Hay que decir que en esa época era fácil cambiar de documentos de identidad y de nombre. Lolia cambió su apellido por el de Kalderash. En Francia volvería a usar su verdadero nombre después de la guerra. También le cambió el nombre a su mujer. Para el registro civil ella siempre fue Elisabeth, pero para los roms, se convirtió en Pavlena.

Alrededor de un año más tarde, nació un hijo al que llamaron Matei, el mismo que lloraba en la barraca del campo de concentración de Alemania. Sabía que sus días estaban contados y su tiempo tenía un límite, a menos que sucediera un milagro. Matei examinó por última vez la antigua postal con su inscripción y no pudo impedir decir nuevamente:

—¡Dilo con lágrimas!

Capítulo 2

Los carromatos (vurdona) estaban estacionados entre dos aldeas, al borde de un arroyo. La primavera era magnífica; todo estaba en calma, excepto los caballos que retozaban en el prado y los dos perros, que se peleaban por un hueso.

Había una romni de cierta edad al lado de una olla de hierro fundido (piri) que colgaba de un trípode, estaba sentada en el suelo, con sus faldas amplias y pesadas. Removía el interior de la olla con un trozo de madera, mientras observaba a su compañero, sentado sobre una caja de fruta medio aplastada. Era un coloso que probablemente no le temía a nada; vestía una chaqueta remendada. Esperaba que la comida estuviera lista. Su sombrero de ala ancha ocultaba la mitad de su rostro; sin embargo, aún se podía ver su cuello inusualmente largo. A su lado había una botella de vino apenas abierta y, un poco más lejos otra vacía.

—¿Esperas a los niños para comer?

—¡Al diablo con los críos! Tengo hambre, ¡pon la mesa!

A modo de mesa, la mujer extendió una servilleta blanca cerca de él, y trajo de su caravana un plato desportillado con un tenedor y una cuchara. El hombre ya tenía el cuchillo en la mano. También le trajo una gran hogaza de pan. Entonces este rom, el jefe, podía comenzar a comer en compañía de su romni.

◆◆◆

Después de la comida, la romni le trajo un edredón con él se envolvió. Después de aflojar su cinturón, él iba a poder descansar. No era tarde, el sol aún estaba en lo alto cuando el primero de sus hijos hizo su aparición. En una mano tenía un hilo de pesca y en la otra, algunos peces ensartados en una cuerda. Sonreía al acercarse. ¿Estaba satisfecho por haber hecho una buena pesca, o temía ser regañado por su padre? Afortunadamente él dormía y era suficiente con no despertarlo.

Uno tras otro regresaron los hermanos y las hermanas. ¿Cuántos eran? Posiblemente unos diez. Cada uno se aproximó a la olla y percibió su aroma antes de tomar el cucharón y llenar el plato. El niño que aún no usaba cuchillo partió un trozo de pan y luego se sentó un poco apartado para comer solo, como si temiera que alguien le robara su parte. Las chicas hicieron lo mismo, pero con más discreción. Eran solo dos, así que al menos podían comer juntas.

La madre vigilaba su pequeño mundo, a veces haciendo callar a uno de los niños que gritaba más fuerte que los demás. Era importante no despertar al padre, o les daría una paliza. Algo que, hasta entonces, nunca había sucedido.

El padre se despertó sobresaltado; se frotó los ojos y se alisó el bigote. Parecía severo. En realidad, Pasha adoraba a sus hijos, pero no lo demostraba. Disfrutaba cuando los asustaba, y su voz fuerte lo facilitaba. Pero por el momento, la calma había vuelto a reinar entre su prole.

Desde el amanecer todos ellos se habían ido por todas partes, a los pueblos de los alrededores y a las granjas aisladas; cada uno tenía que traer algo, comida o lovés (dinero). Pasha les había prohibido expresamente robar a sus hijos; no quería tener problemas con la policía. Cabe decir que para él las cosas iban bastante bien por la zona. La policía se presentaba prácticamente a diario para revisar su carnet familiar y los dos carnets de nómadas, el de su mujer y el de él, porque ninguno de los niños había llegado aún a la edad de poseer ese carnet.

En cuanto regresaron, los niños fueron a mostrar a su madre lo que habían reunido. A veces no era mucho; el más pequeño solo había traído tres patatas, pero eso era solo el comienzo. Quizás fue uno de los mayores quien se las dio, para evitar que regresara con las manos vacías y fuera regañado por su padre. Las niñas, por su parte, habían traído unos pocos céntimos, apenas calderilla.

—¿Y los billetes? —preguntó Malika, la madre.

—¿Qué billetes? Nadie nos dio.

Pasha simplemente les dijo:

—¿Quieres que tus hermanos te registren?

Las dos chicas se miraron temblando. De repente, la más alta sacó dos billetes de su blusa, dos billetes de cinco francos.

—¡No vuelvas a hacerlo! —le gritó su padre— ¡o te castigaré con la fusta de mi caballo!

A pesar de su fuerza Pasha nunca había golpeado a ninguno de sus hijos, ni siquiera a las niñas. El miedo al castigo era suficiente. Ahora, completamente despierto, Pasha se dirigió a su hijo mayor, un niño de unos diez años, el único que tenía un cuchillo.

—¡Acércate!

El niño se levantó inmediatamente y se presentó ante su padre, que también era su jefe.

—¿Dónde está tu mujer?

El joven bajó la cabeza para responder:

—No lo sé papá; ella no estaba con nosotros. Con ninguno de nosotros.

—¡Ve a buscarla y que sea rápido!

◆◆◆

Al borde del pequeño arroyo había flores silvestres, cuyos nombres los roms desconocían; especialmente una niña de ocho años que nunca había ido a la escuela. Vestía una sencilla camisa roja y andaba descalza; arrancó algunas flores y las arrojó al agua, gritando furiosa:

—¡Quisiera ser como ellas!

—¡Eres como ellas!

No había oído llegar a su compañero y, a pesar del miedo que acababa de experimentar, se alegró mucho de oír su voz.

—¡Arrójame al agua!

—¿Por qué no lo haces tú misma, si tienes ganas?

—Tengo miedo al agua.

—Vamos, o tu padre te regañará otra vez y entonces no quedará nada para comer.

—No tengo hambre.

—¡Qué antipática eres! Estás haciéndome daño a propósito. Aun así, me gustas. Nunca te he golpeado.

—¡Ah, sí! Hace mucho tiempo. Yo quisiera golpearte, así, ¡darte puñetazos!

—Vamos y deja de decir tonterías.

La niña puso mala cara, pero regresó al sendero y siguió a su compañero.

—Dime Voso, más tarde, cuando seamos de verdad ron y romni, ¿me defenderás de tu padre y de tu madre?

—Vuelves a decir tonterías. Mi padre, es mi padre, y mi madre, es mi madre, y no puedo hacer nada. Yo también les tengo miedo. ¿Por qué estabas tirando flores al agua?

—Yo misma me arrojaría al agua; de hecho, me pusieron Luludji (flor) de nombre.

—¡Qué tonta eres!

◆◆◆

En otras obras, en particular en Savina, el autor ha descrito como los roms concertaban el matrimonio de sus hijos. Esto a veces se hacía incluso antes del nacimiento, pero ahora es bastante inusual. Cada tribu rom tiene sus propias costumbres que pueden parecer extrañas para quienes no las conocen. Pero no sorprenden a los nómadas.

Entre los Churari de los que habla este libro, era costumbre comprometer a los niños desde su más tierna infancia. Así, la niña no era criada por sus padres, sino por sus futuros suegros. En su hogar, no era más que una simple sirvienta. Si bien los mayores —el padre y la madre del niño— no la golpeaban, sí debían vigilarla. Si no lo hacían, debían devolverla a su verdadero padre con una cuantiosa multa. Por el contrario, los hermanos y hermanas del futuro esposo no dudaban en molestarla, o hasta golpearla con dureza. Solo la defendía quien después se convertiría en su compañero.

El padre del niño — el lector habrá comprendido que se trataba de Pacha— vigilaba de cerca a su futura nuera. No habría querido que le pasara nada malo a la pequeña. En cuando Luludji sufría, aunque fuera un poco, sabía dónde encontrar a su padre.

Pacha sabía que era responsable no solo ante el padre de Luludji, sino también ante los demás Churari y también ante las otras tribus roms. Sobre todo, porque tenía otros hijos a quienes los roms no les darían sus hijas en matrimonio, si sucedía algo malo a Luludji.

Contrariamente a lo que se podría creer, los niños solo se convertían en marido y mujer entre los doce y los quince años, pero —en esto estamos de acuerdo— ¿no eran ya marido y mujer a los ojos de todos? Así, cuando el chico con su comportamiento dejaba claro a sus hermanos primero, y luego a su familia, que ya se había convertido en un rom, los miembros de las dos familias se reunían con otros grupos para celebrar el matrimonio.

◆◆◆

El padre de Voso y el de Luludji eran amigos desde la infancia, pertenecían a la misma tribu de los Churari. Ambos poseían una fuerza colosal. Todos los roms los temían, sobre todo porque a veces abusaban de su fuerza, en especial el padre de Voso. Se han contado muchas historias sobre él, la mayor parte con origen auténtico, pero la leyenda las había embellecido y exagerado mucho. Brutal con los demás e incluso con su esposa, adoraba a sus hijos, especialmente a los varones, pero nunca habría hecho daño a Luludji.

Algunos años más tarde, los jóvenes se casaron, pero no fue hasta que Luludji tuvo unos quince años cuando dio a luz a una niña. Cuando los alemanes llegaron a Francia, la familia se dispersó. Voso, su joven esposa y su pequeña estuvieron entre los primeros nómadas arrestados y enviados por separado a dos campos de concentración en Alemania.

Nadie volvió a tener noticias de Voso, ni siquiera más tarde, después de la guerra. Durante mucho tiempo, mantuvieron la esperanza de volver a verlo vivo.

Luludji, con muchas otras romnia, fue llevada a un campo para mujeres donde debían trabajar como esclavas para poder sobrevivir. Un día ella había robado un pequeño trozo de pan para su niña y fue denunciada por una kapo[3]. Los carceleros tomaron a la niña y le golpearon la cabeza contra un muro, en presencia de la aterrada Luludji. El pequeño cuerpo sin vida fue arrojado junto a otros centenares de cadáveres apilados en medio del campo. Luludji, loca de dolor, buscó el cuerpo de su hija entre ese amasijo de huesos y cráneos. Pero no la encontró. Nada se parece tanto a un pequeño cadáver como otro. Luludji sobrevivió a todos sus dolores.

◆◆◆

Finalmente, Luludji fue llevada a la enfermería del campo, no para ser curada, sino para que los médicos alemanes puedan hacer con ella sus experimentos, como ya habían hecho con otras romnia y con los judíos.

La joven mujer aún vivía y los médicos iban a abrirle el pecho —ellos ya le habían cortado unos treinta centímetros— cuando comenzó un bombardeo. ¿Eran ingleses o americanos? En todo caso, cada uno se esforzaba por escapar del aluvión de fuego que caía sobre el campo. Y nadie se ocupó de las desgraciadas que se estaban muriendo.

Una de las enfermas que había ahí, a quien los doctores y las enfermeras aún no habían tocado, se levantó de su cama, como las demás. Pero en lugar de ponerse a correr, se apoyó sobre una camilla, justo en donde había puesto el cuerpo inerte de Luludji. La joven mujer, judía francesa, puso la camilla delante suyo, porque no era capaz de tenerse en pie. ¿Es posible que no fuera consciente de lo que iba a hacer? Salió de la enfermería sin que nadie se preocupara por ella. Las bombas caían por todas partes y, con una suerte inaudita, no fueron alcanzadas ni ella ni su preciosa carga. Tranquilamente, como si no pasara nada, avanzó y puso la camilla en dirección al bosque que tenía delante. Era la salvación.

◆◆◆

Solo cuando terminó el bombardeo la joven francesa examinó lo que había en la camilla: el cuerpo de una muchacha que aún respiraba pero que sangraba abundantemente. Aún estaban ahí los instrumentos de la cirugía. Sin saber bien qué hacer, tan débil como estaba, bajó y puso sobre la hierba el cuerpo de Luludji; la llevó junto a un arroyo y le lavó la herida. Parecía no sentir ninguna repugnancia. ¿Verdaderamente se daba cuenta de lo que hacía? ¿Se había vuelto loca y se había imaginado que estaba tratando con una muñeca enorme? En cualquier caso, mientras tarareaba tomó una aguja y cosió la herida abierta de Luludji, que aún estaba inconsciente.

El bombardeo había cesado. Allí, los edificios del campo ardían. Los supervivientes, en su mayoría médicos y enfermeras alemanas, fueron al bosque a buscar a quien aún pudiera estar allí. La francesa y Luludji seguían ahí, una al lado de la otra. Las llevaron en camillas hasta la ambulancia. La francesa que había recobrado el conocimiento, se sentó junto al conductor, mientras Luludji se sentó en la parte trasera del furgón, donde ya había tres personas y no se sabía si estaban vivas o muertas.

Los bombarderos regresaron poco después para terminar su siniestra tarea. Las ambulancias también fueron alcanzadas, incluyendo la que llevaba a las dos jóvenes, que volcó a un lado de la carretera. Una vez que todo esto terminó, llegaron otras ambulancias; se decía que pertenecían a la Cruz Roja Sueca. La francesa y Luludji estaban vivas, pero ¿en qué estado? Todos los demás habían muerto, incluido el conductor.

Luludji recuperó la conciencia en un hospital de Suecia. Allí pasó los últimos seis meses de la guerra. Como no hablaba el idioma del país ni tenía papeles, cuando le preguntaron su nombre, ella respondió en su idioma:

—Me bisiuvav Luludji (me llamo Flor).

Por supuesto, nadie entendió lo que decía. Así que se señaló a sí misma y dijo en francés:

—Mi nombre es Flor.

Como la enfermera sueca no sabía francés, la registró con el nombre de Fleur.

Capítulo 3

Cuando uno está solo en medio de un mundo hostil, peligroso, incluso letal, solo, en una barraca donde reina completa oscuridad, y no puede dormir, ¿qué puede hacer además de reflexionar? Matei estaba enfermo y sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Entonces, pensaba en sus padres y en su nacimiento en España. Habría querido seguir con su ensueño, pero no pudo porque llegaron los demás.

Uno por uno, los roms —porque solo había roms en esa barraca— iban a su lugar; para intentar protegerse del frío, se acurrucaron bajo las pocas mantas que les habían dado.

—¿La noche ha terminado? —preguntó Matei al compañero que tenía más cerca en la habitación.

—Apenas empieza —le respondió—, justo cuando estábamos a punto de comer y beber, el coronel, un poco loco, nos echó, simplemente porque quería que una de nuestras mujeres bailara desnuda delante de él.

—¿Conoces a esa mujer?

—No, nunca la había visto antes. Tiene unos treinta años y es muy guapa. Oí que la llaman Rakli[4].

—¡Rakli! Me suena. ¿No es la chica que mató a un oficial alemán en otro lugar?

—Sí, conozco esa historia —respondió el compañero de Matei— puede que sea ella, sí, creo que lo es.

El rom que hablaba con Matei era muy conocido por los demás. Él tampoco tendría más de treinta años; se decía que su padre era el rom más rico de Polonia. Mientras se cubría con una manta, le dijo a Matei:

—También llamé Rakli a mi hija por ser rubia.

A modo de respuesta Matei dijo:

—¿Qué será de todos nosotros? No sabemos nada de lo que sucede fuera del campo. Centenares de los nuestros han desaparecido quien sabe dónde. No hay noticias de ellos. ¿Están vivos o muertos?

Después, dirigiéndose directamente a su compañero, le dijo:

—Y tú, Mursha, ¿tienes alguna noticia de tu familia?

—¡Ya no tengo familia!

Aunque no era la primera vez que un rom decía eso, en el caso de Mursha era verdad.

—Si no duermes, puedo contarte mi historia.

—Si eso te alivia…

—Quiero hacerlo, ¿quieres escucharme?

—Sí, estoy despierto.

Habiéndose acomodado lo mejor que pudo, Mursha comenzó su relato:

—¿Por dónde comenzar? Sin duda sabes que mi padre era el rom más rico de toda Polonia; lo llamaban «el afortunado». Había viajado por toda Europa, pero fue en Polonia donde mejor estaba. Era el menor de su tribu; sin embargo, se le consideraba el jefe, por ser el más rico. Era a él a quien los demás roms ofrecían las pativs (fiestas de bienvenida). No pienses que mis tíos eran pobres, ¡lejos de eso! Los cuatro estaba muy unidos. Les gustaba estar juntos. Nunca se habían separado desde que mi abuelo vivía.

Ya hemos hablado mucho, y tú sabes que tu familia y la mía están un poco emparentadas por las mujeres. Una de mis tías se casó con uno de tus tíos, o algo así.

La mayor parte del tiempo, viajábamos por toda Polonia porque teníamos pasaporte polaco. Como todos los roms de nuestro clan, teníamos casas donde pasábamos el invierno. No teníamos de qué quejarnos. Los otros roms nos respetaban mucho. ¡Éramos como los reyes de Polonia!

Cuando se declaró la guerra, entre Alemania, por un lado, y Francia e Inglaterra por el otro, estábamos en medio, porque del otro lado Rusia avanzaba para liberarnos. ¿Sabes Matei? No sé leer ni escribir, y no teníamos mucha información. Es cierto que escuchábamos la radio, pero no comprendíamos nada de política ni de la guerra. Mi familia ya había vivido la Primera Guerra Mundial, que no fue tan terrible como esta. Durante esa guerra, murieron muy pocos de los nuestros. Esta vez, los gayziés dijeron que con las armas modernas que disponían los contrincantes, la guerra solo duraría unos días, porque Alemania sería aplastada rápidamente. En realidad, ocurrió lo contrario y fue la pobre Polonia quien fue aplastada. Y los dos antiguos enemigos se dieron la mano.

De hecho, no duró mucho, posiblemente un mes. Solo tuvimos que lamentar unas pocas muertes. Fueron pocas comparadas con las otras, pero vivíamos en el campo, donde no había muchos bombardeos.

Ya no oíamos el estruendo de los cañones, y aunque los aviones nos seguían sobrevolando, ya no lanzaban bombas. Así que ya tranquilos, la mayoría regresó a sus pueblos, y nosotros a nuestra casita, donde creíamos estar a salvo.

Desafortunadamente, en los primeros días del verano, las dos naciones antes amigas, se volvieron enemigas: fue cuando Alemania invadió Rusia. Para ello, tuvo que atravesar países pequeños, incluyendo Polonia. Y así, dada la velocidad de la guerra, que creíamos terminada, ya no podíamos avanzar. Estábamos atrapados.

¿Cuántos éramos alrededor de Varsovia? Dijeron que unas diez mil familias. Y era verdad. Conocía a casi todos. Una buena parte de ellas habían sido aplastados por las bombas al intentar huir, o simplemente habían sido fusilados por ser gitanos. Incluso algunos de nuestros hermanos murieron de hambre en las carreteras.

Milagrosamente, no murió ningún miembro de nuestra familia.

Después de reunir a todos sus hijos y nietos, mi abuelo nos dijo que ya no era posible vivir todos juntos. Debíamos separarnos e irnos a ciudades menos expuestas. Así no moriríamos todos. Él mismo, mi abuelo, y mi abuela iban a irse con su hijo menor.

Mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos menores, todos casados, sus mujeres, mi mujer y mis hijos, éramos veintinueve en total.

En cuanto nos separamos de mis tíos, tuvimos mala suerte. Estábamos a penas a unos kilómetros de Varsovia cuando los alemanes nos arrestaron. Y como, por desgracia, nuestros nombres eran similares a los de los judíos, los alemanes no aceptaron nuestras explicaciones y nos llevaron de vuelta a Varsovia, al barrio conocido desde entonces como «el gueto». Había miles, quizás cientos de miles de judíos allí.

Tuvimos suerte de que no nos registraran, porque mi padre llevaba encima una gran suma de dinero. El resto estaba enterrado en un lugar que solo él y yo conocíamos.

Aproximadamente un mes después. mi padre y yo logramos contactar con un soldado alemán. En realidad, él llevaba uniforme alemán, pero era polaco. Sin duda era un bandido que se había unido al ejército alemán con la esperanza de ganar mucho dinero. Por desgracia, hay gente como él por todas partes.

Le dimos a él y a un verdadero oficial alemán una gran cantidad de dinero. Esto nos permitió salir del gueto con total tranquilidad. ¡El dinero lo compra todo!

Por nuestra comodidad y para evitar problemas, siempre por dinero, acordamos alojarnos en una casa con un campesino polaco.

Allí había un gran cobertizo donde guardaban las herramientas. Nos instalamos allí como pudimos. Para no llamar la atención con nuestra presencia, mi padre, mis hermanos y yo, fuimos a trabajar al campo de este campesino, o incluso a los de otros campesinos polacos. En realidad, éramos nosotros quienes los ayudábamos, porque la mayoría de las veces trabajábamos gratis. Te lo repito Matei, todo es posible con dinero. Esos campesinos se enriquecieron a nuestra costa, pero al menos teníamos tranquilidad. Y eso no nos impedía reunirnos por las noches para cantar y danzar. ¿Qué más podíamos hacer? Sobre todo, cuando más de un polaco se unía a nosotros para celebrar.

Ese día hacía bastante calor. Era pleno verano. El campesino con el que nos alojábamos tenía varios campos, uno de patatas y otro de flores. No éramos muchos trabajando. En realidad, por el calor solo estábamos mi padre y yo en el campo; no teníamos nada más que hacer. Si te quedas inactivo, te aburres enseguida.

Desde donde estábamos, no podíamos ver la granja ni el cobertizo; los ocultaba una pequeña colina. Cuando digo que trabajábamos hay que entender que tratábamos de hacerlo. Mi padre y yo íbamos en camisa después de haber puesto las chaquetas sobre una carretilla. Todo estaba en silencio. Demasiada calma. Se podría creer que la guerra había terminado, al menos en la región donde estábamos.

Y entonces, de repente, oímos el zumbido de las balas, probablemente disparadas por ametralladoras. No era la primera vez que oíamos esa clase de sonido. Solo que el frente estaba muy lejos, en Rusia. Pero como los soldados alemanes a veces practicaban tiro, pensamos que debía ser eso y ni siquiera bajamos la cabeza. Seguimos trabajando para guardar las apariencias por si alguien nos veía.

Nuestras esposas estaban preparándonos la cena. En el campo no faltaban provisiones, y comíamos hasta saciarnos. A nuestros hijos no les faltó nada.

No supimos y, sin duda nunca sabremos, cómo se enteraron los alemanes de nuestra presencia en el cobertizo. ¿Nos denunció algún campesino envidioso? Lo cierto es que allí había soldados alemanes uniformados. ¿Cuántos eran? Imposible saberlo. Todos iban armados, pero no representaban una amenaza.

Atemorizados, los niños y sobre todo las niñas, se escondieron como pudieron, pues apenas había sitio para esconderse dentro del hangar. El comandante del destacamento, un oficial o suboficial, habló sonriendo a mi esposa que era la de más edad; ella estaba ocupara preparando la comida y removiendo el contenido de una olla que se calentaba sobre un fuego de leña.

—¡Tú, ahí! ¡Ven a adivinar mi destino!

Eso fue todo. No podía negarse. Se limpió las manos en el delantal e intentó mantener la calma. Incluso sonreía cuando se acercó a él.

—Deme su mano… la izquierda.

El oficial se la tendió y le preguntó:

—¿Realmente sabes leer las líneas de la mano?