Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

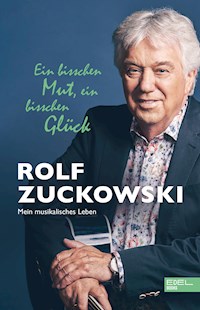

Rolf Zuckowski, Träger des Bundesverdienstkreuzes, hat mit seinen Liedern ganze Generationen geprägt. "Wie schön, dass du geboren bist" oder "In der Weihnachtsbäckerei" sind mittlerweile wahre Klassiker, ohne die keine Kindergeburtstagsfeier mehr auskommt und die in der vorweihnachtlichen Backstube für ausgelassenste Stimmung sorgen. Dabei geht es ihm in seinen Liedern immer um die Kinder und Familien. In seiner bewegenden Autobiografie erzählt der Musiker und Komponist, wie er zu dem wurde, der er ist und um was es ihm bei seiner Musik für Kinder und Erwachsene im Kern geht. Sein Buch lässt dabei nicht nur die wichtigsten Lebensthemen des Musikers anklingen, sondern spiegelt auch ein Stück gesamtdeutsche Geschichte wider.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ich liebe das Leben und kann nicht allein, auch wenn es mir manchmal so scheint.

Ich bin nur ich selbst, weil ich weiß ihr seid da, die Seelen verwandt, im Herzen vereint.

(Aus Hat alles seine Zeit)

Inhalt

Du brauchst ein Lied

Kapitel 1–Die frühen Jahre

Kapitel 2–Rolf und seine Freunde

Kapitel 3–Meilensteine und ein neues Label

Kapitel 4–Zu viele Bilder?

Meine Liedergeschichten 1975 bis 1990

Kapitel 5–»Kinderliedermacher?« – Meine Alben für Erwachsene

Kapitel 6–Eine Zeitreise durch mein Tonträger-Archiv

Kapitel 7–Vom Kindergarten zum Arena-Konzert

Kapitel 8–Endlich wieder eine eigene Band

Kapitel 9–Wir hier an der Elbe

Kapitel 10–Kinder brauchen Musik

Kapitel 11–Lieder, die wie Brücken sind

Meine Liedergeschichten 1991 bis 1997

Kapitel 12–Mein Weg durch die Medienwelt

Kapitel 13–Von der Homepage zum Account

Kapitel 14–Und immer wieder Weihnachten

Meine Liedergeschichten 2000 bis 2012

Kapitel 15–Aus Kindern werden Leute

Kapitel 16–Zu meiner Sprache

Kapitel 17–Sieben Jahre Mai?

Ich danke …

Die Musik zu dieser Biografie finden Sie in meinen Playlisten der meisten Streaming-Anbieter.

Du machst die Augen aufund hast das Licht der Welt erblickt.

Du lebst auf diesem Stern,von nun an gibt es kein Zurück.Mit jedem neuen Taglernst du ein bisschen mehr dazu,

siehst Licht und Dunkelheitund kommst noch lange nicht zur Ruh.

Du brauchst ein Lied, das dich begleitet,

und ein Herz, das für dich schlägt,

brauchst ein Feuer, das dich leitet,und ein Wort, das dich bewegt.

Du brauchst ein Lied, das dich begleitet,

und ein Licht in dunkler Nachtund am Himmel einen Stern,der über deine Träume wacht.

Aus manchem tiefen Talwillst du hinauf ans helle Licht,und auf dem höchsten Bergerstarrt vor Kälte dein Gesicht.Du fährst hinaus ans Meerund willst die Wellen tanzen sehn,

und manches stolze Schiffsiehst du im Sturm zu Grunde gehn.

Dann hast du selbst ein Kindund willst ihm manches Leid erspar‘n,

doch einmal kommt der Tag,wo es sich selbst nur helfen kann.

Dann geht es seinen Weg,denkt dann und wann an dich zurück

und braucht, genau wie du,ein bisschen Mut, ein bisschen Glück.

»Was bleibt?«

Diese Frage, die sich bestimmt viele Autoren in ihrem späteren Lebensabschnitt stellen, bewegte auch mich zunehmend, seit zu meinem 60. Geburtstag das CD-Album Leben ist mehr erschienen ist. In den letzten Jahren habe ich intensiv nach Antworten gesucht und einige gefunden, zum Glück auch viele Zeichen der Zuversicht, die nun in diesen Erinnerungen spürbar werden sollen.

Dies ist kein akribisch zusammengetragener Lebenslauf, eher ein Hineinleuchten in persönliche Erlebnisse und Beweggründe meiner Arbeit, ein Eintauchen in Beispielhaftes und Denkwürdiges. Das soll in mehreren Zeitreisen durch die verschiedenen Wirkungsfelder meines Lebens geschehen. Ich war nie ein großer Anekdotenerzähler und komme mir als Autor ohne meine Melodien ein bisschen vor wie ein Vogel mit zu kleinen Flügeln. Es sei dennoch gewagt.

Klein ist groß

Was zieht mich hin zu den Kleinen? Warum habe ich schon mit zwölf Jahren als Hausaufgabe die Geschichte »Kunibert, die Waldameise« und mit 18 Jahren für meine Schülerband das Lied Blow-up Machine geschrieben? Gut, mein Vater war klein, nur 1,68 Meter. Seinen Spruch »Die Kleinen sind nicht nur dazu da, die Großen am A… zu lecken«, haben meine Geschwister und ich in unserer Kindheit mehr als einmal gehört, und das Lied »Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere« von Peter Alexander haben wir alle zusammen gern gesungen. Dass mich kleine Länder wie die Schweiz, Island, Schottland oder Lettland faszinieren, dass ich mich in kleinen Räumen immer am wohlsten fühle, das mag tief blicken lassen. Im Kleinen liegt das Geheimnis der Welt ebenso verborgen wie im Großen. Das Kleine offenbart alle Wunder unserer Existenz, ist immer wieder Ausgangspunkt für große Erkenntnisse. In jedem Samen ist alles angelegt, das zu seiner vorbestimmten Größe wachsen kann. In Kindern ist alles angelegt, was Menschsein bedeutet. In unseren Kindern all das zu lieben, was aus ihnen werden könnte, die Hand helfend, schützend und auch mal warnend für sie bereitzuhalten, ihnen gangbare Wege aufzuzeigen und sie schließlich mit Vertrauen und Zuversicht loszulassen, das ist für mich Elternliebe. Meine Frau und ich haben uns bemüht, bei unseren drei Kindern diesem Anspruch gerecht zu werden, und wir vertrauen auf die Kräfte, die sich nun in ihnen als Erwachsene zeigen.

Der Blick auf das Kleine will gelenkt sein, das Große macht von allein auf sich aufmerksam. Kinder zu beobachten und zu verstehen, will geübt sein. Ich habe mit gesunden, lebensfrohen, aber auch mit schwerstbehinderten und sterbenden Kindern gesprochen und gesungen. Ich habe von autistisch-stummen Kindern gemeinsam mit ihren Eltern das erste gesungene Wort gehört. Kein Erwachsener konnte mir auf so einfache und eindringliche Weise verdeutlichen, um was es im Kern unserer Existenz geht. Aus dieser Erkenntnis heraus widme ich dieses Buch auch denjenigen Menschen, die sich in ihrem Beruf aus vollem Herzen für Kinder einsetzen – sei es im Kindergarten, in der Schule, in Chören oder anderen Musikgruppen, in Einrichtungen der Kinderbetreuung oder auch in den Projekten unserer Stiftung »Kinder brauchen Musik«. Ein herzlicher Gruß geht an alle Menschen, die mit meinen Liedern Kind waren und es später gewagt haben, selbst Eltern zu werden und damit der Zukunft eine Chance zu geben.

1

Die frühen Jahre

Von der Kindheit und klugen Städteplanern

Der Stadtteil Winterhude, in dem ich am 12. Mai 1947 zur Welt kam, war im Zweiten Weltkrieg – wie große Teile meiner Heimatstadt Hamburg – fast komplett zerstört worden. Bis etwa 1952 lebten wir zusammen mit meinem Großvater väterlicherseits, dessen Tochter Rita und ihrem Mann Kurt in einem der wenigen unzerstörten Mehrfamilienhäuser in einer relativ kleinen Wohnung. Mit meinen Eltern Werner und Giesela Zuckowski, meinem knapp zwei Jahre älteren Bruder Hans-Peter (sein leiblicher Vater war im Krieg gefallen) und meiner eineinhalb Jahre jüngeren Schwester Anke bewohnte ich hier ein Zimmer. Mein zweiter Bruder Heino (»Pit«) wurde 1955 geboren. Wie bei dem nur noch aus Außenwänden bestehenden Haus schräg gegenüber war das Bild der Kriegsschäden allgegenwärtig. Wir bedauerten die Leute, die in Kellern hausen mussten, die Schrott- und Kippensammler, die Kriegsversehrten und Traumatisierten. Aber jeder musste in diesen Jahren sehen, wie er durchkam.

Foto: privat

Meine allerersten Erinnerungen gehen zurück in die untere Etage eines Doppelstockbettes, ich mag drei oder vier Jahre alt gewesen sein. Oben (auf der Kommandobrücke) spielte mein Bruder Hans-Peter Kapitän im Sturm auf hoher See, unten (im Maschinenraum) wurde die Lage im schaukelnden Schiff für mich immer bedrohlicher, und es kam, wie es kommen musste: Das Bett krachte zusammen. Zum Glück hockte ich gerade am richtigen Ende, kam mit dem Schrecken davon und kann darum heute von meiner Kindheit in Hamburg berichten.

Der Arensweg, die kleine Straße, in der wir in meiner frühesten Kinderzeit wohnten, war nicht viel länger als 200 Meter, lag innerhalb eines großen Rechtecks aus Mehrfamilienhäusern und wurde an jedem Ende von einer tunnelartigen Hausdurchfahrt begrenzt. In diesen Durchfahrten der für diesen Hamburger Stadtteil typischen roten Backsteinhäuser war unser Schlechtwetterspielplatz. Der Widerhall unserer Kinderspiele störte die Anwohner offenbar kaum, ich kann mich jedenfalls an kein Meckern erinnern, obwohl wir bestimmt nicht immer leise waren. Unter den Torbögen trafen sich Freunde unterschiedlichen Alters und ab und zu auch ein paar große Jungs, vor denen wir mächtig Respekt hatten. Der Arensweg war mit den wenigen Autos jener Zeit eine sichere Spielstraße, was mich nicht daran hinderte, dort meinen ersten Unfall zu erleiden, als ich verträumt mit dem Kopf gegen einen der alten, gusseisernen Laternenpfähle lief.

Mein Vater hatte während des Krieges als Marinesoldat gedient. Als er kurz nach Kriegsende aus holländischer Gefangenschaft heimkehrte, hielten er und meine Mutter die Familie zunächst mit einem Gemüseverkaufsstand über Wasser, bevor er dann als Steward auf wechselnden Frachtschiffen zur See fuhr. Er war schon mit 14 Jahren aus der Enge seiner Familie geflüchtet und hatte als Messejunge angeheuert. Ein einziges Mal durfte ich mit meinem Papa auf »große Fahrt« gehen – von einem Schuppen zum anderen im Hamburger Hafen. Ihn an Bord zu besuchen, das bedeutete für mich, ins Paradies einzutauchen, denn dort gab es Essen in Hülle und Fülle. Es hieß beim Verlassen des Freihafens aber auch, nicht zu wissen, wohin mit dem ängstlichen Blick an der Zollkontrolle, denn Papa führte immer mehr Zigaretten mit, als erlaubt waren. (»Mach dir keine Sorgen, mein Jung, ein Seemann darf das.«) Meine Mutter verdiente als Friseurin zu Hause dazu. Wir Kinder durften ihr die Lockenwickler zureichen und einsortieren und kicherten über die Damen unter der improvisierten Trockenhaube, einem Luftsack, der mit einem Schlauch an den beheizbaren »Auspuff« des Staubsaugers angeschlossen wurde.

Der bunte Vogel der Familie war mein Onkel Kurt, ein Hansdampf in allen Gassen. Er handelte auf Wochenmärkten: im Sommer mit Fleckenpulver, im Winter mit Tannenbäumen und zu Ostern mit Ostereiern. Mein größter Spaß war es, abends seine von weißem Fleckenpulver verklebten Geldscheine zu waschen und im Badezimmer an der Leine zum Trocknen aufzuhängen. Er war einer der Ersten in der Straße, die ein Auto besaßen, und die Fahrten mit ihm wurden zu wahren Abenteuern – mal im Zweisitzer-Adler-Cabrio im Beifahrerfußraum, mal im alten »Buckelford«. Auf der Autobahn durfte ich sogar für ihn lenken, wenn er, der als Kriegsversehrter nur noch einen Arm hatte, sich eine Zigarre anzünden wollte. Mein Vater hatte weniger Spaß mit seinem Schwager, und so erlebten wir als Kinder einige bittere Familienauseinandersetzungen, die schließlich dazu führten, dass ich nach einem heftigen Streit der Männer meine kinderlose Tante Rita, für die ich wie ein eigenes Kind war, nicht mehr besuchen durfte. Ob ihr einige Jahre später begangener Selbstmord im Hamburger Stadtparksee damit zusammenhing, ist eine der offenen Fragen meines Lebens. Onkel Kurt folgte ihr und nahm sich ebenfalls das Leben.

Mein Opa, ein um die Jahrhundertwende aus Danzig zugewanderter Schlepper-Maschinist, war in den Nachkriegsjahren als Hausmeister für einige unzerstörte Häuserblocks »um die Ecke« in der Semperstraße zuständig. Mit ihm noch brennbare Kohle aus der Asche der Zentralheizung herauszusuchen, war für mich ein Vergnügen, das ab und zu belohnt wurde: Opa sägte und schnitzte mir aus einem alten Besenstiel einen »Kibbel-Kabbel«, ein damals vor allem bei den Hamburger Jungs sehr beliebtes, aber nicht ganz ungefährliches Spielzeug für draußen. Es bestand aus einem kleinen, etwa zehn Zentimeter langen, beidseitig kegelförmig angespitzten Holzstab, dem »Kibbel«, und einem deutlich längeren, dem »Kabbel«, mit dem man auf eine Spitze des am Boden liegenden Kibbels schlug, um ihn dann, in die Höhe gesprungen, so weit wie möglich fortzuschlagen. Es erforderte einige Geschicklichkeit und gutes Rechnen mit großen Zahlen, um den besten Mitspieler in der Summe aller getätigten Schläge in diesem Wettbewerb zu ermitteln. Dass Opa an seiner Werkbank sogar Eisen formen konnte, dass er das Grabmal für seine früh verstorbene Frau selbst geschmiedet hatte, davor hatte ich die größte Hochachtung. Ich habe meinem Opa viele Jahre später in dem Lied Großpapa (meine Version des englischen Pop-Klassikers »Grocer Jack« von Keith West) ein kleines Denkmal gesetzt.

Als ich etwa fünf Jahre alt war, zogen wir in die Semperstraße 67. Dort wohnten wir in einem zur Wohnung ausgebauten Dachboden im fünften Stock. Das nach dem Wiederaufbau letzte Trümmergrundstück gegenüber war ein gefährlicher, aber auch verlockender Spielplatz. Wir blieben während meiner Kindheit immer in diesem Teil von Winterhude, der in den 1920er-Jahren erbauten »Jarrestadt«, wohnen – ein in sich geschlossenes, durch eine abwechslungsreiche Gliederung zugleich offenes Wohnquartier aus viergeschossigen roten Backsteinhäusern. Ich konnte die vorbildliche, wenn auch für heutige Maßstäbe etwas beengte Anlage mit den vielen Häuserblocks erst bei einem Rundgang am Vorabend meines 50. Geburtstages gebührend würdigen. Überall kleine Vorgärten, große grüne Innenhöfe, Parks mit Spielplätzen, ein Kino und viele kleine Geschäfte.

Aus der beengten Dachwohnung zogen wir nach einigen Jahren in das Haus Nr. 66 gegenüber – in eine »richtige« Wohnung im vierten Stock. Dort erlebte ich auf dem Hinterhof den ersten Live-Musiker meines Lebens, einen Akkordeon spielenden Bänkelsänger mit einem Holzbein, der seine kriegsbedingte Behinderung mit einer gehörigen Portion Galgenhumor zu nehmen wusste und sogar davon sang. Seine humorvollen plattdeutschen Auftritte, allen voran sein Hit »Mathilde mit das stiebe Been«, waren Höhepunkte unserer Kindertage. Meine Geschwister und ich warfen ihm als Dankeschön voller Begeisterung zwei in Papier eingewickelte Groschen aus dem vierten Stock hinunter.

In der Jarrestadt, deren Straßen die Namen von Dichtern und Baumeistern wie Novalis, Hölderlin, Semper und Haller tragen, lag auch meine Grundschule, in der Meerweinstraße 26. Bis kurz vor meiner Einschulung im Frühling 1954 war sie eine reine »Mädchenschule« gewesen. Auch nach Einführung des gemischten Unterrichts wurde sie noch so genannt, was mich auf die Idee brachte, in der vierten Klasse – von meiner Mutter mit einer Perücke professionell zurechtgemacht – als Mädchen verkleidet zum Fasching zu gehen. Der Schulweg war überschaubar und doch eine erste Übung, um am Rande der Jarrestadt neue Straßen, andere Leute, Geschäfte und kleine Handwerksbetriebe zu entdecken. Die Bauweise dieses Quartiers ließ uns die Grenzen zu anderen Stadtteilen wahrnehmen und gab uns auch etwas weiter weg von der eigenen Straße noch ein »Zuhausegefühl«. Der weitläufige Hamburger Stadtpark mit seinen großen Spielplätzen und der Stadtparksee mit Badeanstalt, im Winter auch als Eisbahn zu nutzen – das alles in Laufweite –, sicherten uns zu allen Jahreszeiten jede Menge Freizeit- und Ferienspaß. Verreisen war, außer zu Familienbesuchen im nordhessischen Knüllwald und einigen Klassenfahrten nach Böhmsholz in die Lüneburger Heide, in unserer frühen Kindheit aus finanziellen Gründen kaum möglich. Wir vermissten es auch nicht. Erst als die Schulkameraden auf dem Gymnasium im Winter vom Skifahren in den Bergen erzählten, kam ein wenig Neid und große Neugierde auf, die ich selbst aber erst viele Jahre später befriedigen konnte.

Seinerzeit wurden die Kinder noch zur Osterzeit eingeschult.

Foto: privat

Unsere Mutter wechselte während meiner Grundschulzeit vom Friseurberuf in die Postzustellung, um der Familie mehr finanzielle Sicherheit zu geben. Mit den damaligen Dienstzeiten von morgens fünf Uhr bis zum Mittag war es der ideale Vollzeitberuf für eine Mutter mit Schulkindern, auch wenn sie nach dem Mittagessen oft übermüdet am Küchentisch einschlief. An den Wochenenden kellnerte sie außerdem in einem Gartenlokal an der Oberalster (von wo – ein Highlight ihres Lebens – Helmut Schmidt sie nach einer Sitzung des SPD-Ortsvereins einmal persönlich mit dem Auto nach Hause fuhr). Das Zusammenleben unter uns Geschwistern war so, wie das bei einem Mädchen mit zwei, später drei Brüdern nun mal so ist. Anke hatte es als »die Kleine« sicherlich nicht immer leicht mit uns Jungs, aber wir haben uns im Großen und Ganzen gut vertragen. Meine Schwester hat ihren Brüdern über die Jahre die typischen Jungsmacken verziehen (sogar das »demokratische« Umverteilen der süßen Weihnachtsteller, die wir immer viel schneller aufgefuttert hatten als sie).

Meine Geschwister: Anke, Heino und Hans-Peter – und wer steht dahinter?

Foto: privat

In der Wohnung war es eines unserer Lieblingsspiele, sich mit zusammengeklammerten Wolldecken und Handtüchern unter dem Küchentisch eine Höhle zu bauen. Mein Kinderlied Ich bau mir eine Höhle handelt davon. Draußen vor der Haustür gab es wegen des noch sehr geringen Autoverkehrs auch viele Spielmöglichkeiten mit Freunden. Wir spielten auf dem Gehweg das Ballspiel »Halli-Hallo«, die Mädchen lieber »Geschichtenball«, und natürlich »Räuber und Gendarm«. Auch wiederholtes lautes Rufen unserer Mutter aus dem Fenster konnte uns kaum vom Spiel abbringen, wir fanden einfach nie ein Ende. Es war alles andere als ein armes Kinderleben, auch wenn wir für heutige Verhältnisse sehr wenige Spielsachen hatten. Kartenspiele wie »66« oder Brettspiele wie »Hüpf, mein Hütchen« und »Mensch ärgere dich nicht« waren unser Abendspaß mit der ganzen Familie, der auch in der Wiederholung nicht langweilig wurde. Besonders spannend wurde es, wenn wir den Großeltern meiner Mutter am Tisch ihrer gemütlichen großen Wohnküche beim »Rommé« zuschauen durften und unseren »Großvati« beim Schummeln ertappten, worüber wir uns furchtbar aufregten, während »Großmutti« milde lächelte. Wir wussten als Kinder nicht, dass unsere Mama ein Pflegekind war. Sie wurde liebevoll durch die Kindheit geführt, und für uns waren ihre Pflegeeltern ganz selbstverständlich Oma und Opa. Das änderte sich auch nicht, als wir später erfuhren, wie es sich mit den Zusammenhängen der Verwandtschaft verhielt.

Mein ständiger Begleiter wurde mit etwa sechs Jahren mein Pumproller. Ein besonderes Bild und Gefühl bleiben bis heute die beschützenden Hände meiner Mutter auf meinen Händen am Lenker bei den ersten Fahrversuchen. Mein Roller (ein Fahrrad bekam ich erst mit zwölf Jahren) war meine große Freiheit, er machte mich stärker und ermöglichte mir immer weitere Ausflüge, die man heute einem Kind in einer Großstadt nie erlauben würde. Er bescherte mir aber auch meinen ersten Verkehrsunfall. Die Schutzgriffe am Lenker waren abgewetzt, das blanke Stahlrohr schaute an den Seiten heraus. Bei einem Sturz stieß ich so unglücklich mit dem Kopf gegen den Lenker, dass ich mit einem blutüberströmten Auge nach Hause kam. Wir wohnten damals noch im Dachgeschoss, meine Mutter sah von oben aus dem Fenster nur das Blut in meinem Gesicht und muss die Treppen heruntergeflogen sein, um mit mir zum Arzt zu rollern. Wer weiß, ob nicht in diesem Moment ein erster Keim für mein späteres Engagement in der Verkehrssicherheitsarbeit mit der Schulweg-Hitparade gelegt wurde.

Mein Roller trug mich bald auch durch den Stadtpark (die heutige City Nord) und den Stadtteil Alsterdorf bis in das sieben Kilometer entfernte Fuhlsbüttel. Dort führten die Eltern meiner Mutter in unmittelbarer Nähe zum Gefängnis »Santa Fu« in der Rübenhofstraße ein kleines Gemüsegeschäft. Bei Oma und Opa durften wir Kinder beim Abwiegen und Verkaufen helfen, konnten in aller Herrgottsfrühe (unvergessen Opas knappe Frage »Willst mit?«) zum Gemüsegroßmarkt mitfahren und kannten uns dadurch bestens mit allem Obst und Gemüse aus. Meine Liebe zum »Hamborger Platt« wurde bei heißer Milch und einem »Klönschnack« an der Kaffeeklappe und bei Opas spannenden Einkaufsverhandlungen mit den vielen interessanten Typen, ausschließlich »platt snackende« Bauern aus dem Hamburger Umland, zementiert. Die Eltern und Großeltern sprachen untereinander auch gern platt, mit den Kindern wurde jedoch Hochdeutsch gesprochen, sie sollten in ihrem Leben ja schließlich mal »vorankommen«. Mit dieser Einstellung sind nach dem Krieg ganze Kindergenerationen in Hamburg erzogen worden. Heute ist man von vielen Seiten bemüht, das Plattdeutsche bei Kindern wieder lebendiger zu machen – keine leichte, aber eine lohnende Aufgabe.

Im Laden der Großeltern gab es auch reichlich von meinem Lieblingsessen: Gewürzgurken (eine davon fand ich bei der Einschulung in meiner Schultüte). Abends rollerte ich mit einem großen Netz voll Obst und Gemüse an beiden Lenkerseiten die sieben Kilometer zurück nach Winterhude. Wenn ich die Strecke heute mit dem Auto fahre, kann ich kaum glauben, wie selbstverständlich das damals für mich war.

Mein Klassenlehrer Herr Böttcher leitete mich väterlich durch die Grundschulzeit. Seine Warmherzigkeit und Fröhlichkeit haben mir über einige brenzlige Schulsituationen hinweggeholfen. Ich muss zu jener Zeit den materiellen Mangel in unserer Familie (satt wurden wir immer) dann und wann durch große Sprüche kompensiert haben. Die Blicke einiger Klassenkameraden beim Lesen der Geschichte »Nis Puck«, in der das Wort »Prahlhans« vorkommt, trafen mich tief. Herr Böttcher verstand es – wie immer –, auch in dieser Situation ausgleichend zu wirken. Er fand stets für jeden das richtige Wort und stellte auf seine konsequente Art den Frieden in der Klasse schnell wieder her. Am Ende der vierten Klasse zögerte er zunächst, mich für die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium anzumelden, tat es dann aber doch. Ich bestand die Prüfung als eines von sieben Kindern unserer 40-köpfigen Klasse, und er trug mit seiner Entscheidung ganz wesentlich zu meinem weiteren Lebensweg bei. Bei seiner Trauerfeier im Oktober 2021 konnte ich mich in stillem Andenken noch einmal bei ihm bedanken.

Als mein Vater mich nach bestandener Prüfung eines Morgens mit »Guten Morgen, Herr Oberschüler!« weckte, sollte sich sehr schnell vieles in meinem Leben ändern. Herr Böttcher gab meinen Eltern den Rat, mich an der für Reformen sehr offenen Albrecht-Thaer-Schule anzumelden. In dieser Schule, bis zu meinem siebten Schuljahr ein Jungen-Gymnasium, wurde Französisch als zweite Fremdsprache gelehrt, und es gab in der Oberstufe die Möglichkeit, Wirtschafts- und Soziallehre als Schwerpunktfach zu wählen. Meine Eltern folgten dem Rat, und sie taten gut daran. Von nun an verließ ich die Semperstraße jeden Morgen, um (nach einem zehnminütigen Fußweg) mit der U-Bahn-Linie »Ring« in die Innenstadt zu fahren. Keiner meiner bisherigen Klassenkameraden ging auf diese Schule, es begannen sehr traurige Wochen für mich, in denen ich abends oft in mein Kopfkissen weinte. Mein neuer Klassenlehrer, Herr Schefe, stellte sich uns mit den Worten vor: »Ich bin euer Klassenpapa.« Das half, und bald fand ich auch neue Freunde, allerdings aus anderen, von Winterhude weit entfernten Stadtteilen im Hamburger Westen. Sie sollten meinen weiteren Lebensweg prägen. Meine Welt wurde schnell größer. Kluge Städteplaner hatten mir durch die Anlage der Jarrestadt geholfen, Schritt für Schritt aus der Geborgenheit der Kinderwelt herauszuwachsen.

Von den kleinen Katastrophen unseres Kinderlebens blieben zum Glück keine größeren Narben. Wo Narben blieben, lagen die Gründe nicht bei uns Kindern.

Das unstete Leben meines alkoholkranken Vaters, der mit sich selbst und der Welt immer schlechter zurechtkam, wurde für die Familie zunehmend zur Belastung, die jeder von uns auf seine Art aushalten musste. Mir ging es dabei noch verhältnismäßig gut. In den schwersten Stunden und in mancher akuten Notsituation konnten wir als größer gewordene Kinder unserer Mutter nur bedingt helfen. Die Probleme mit ihrem Mann, denen sie mit all ihrer Liebe und Aufopferung oft hilflos gegenüberstand, konnten auch wir nicht für sie lösen. Für mich war mein Vater rückblickend ein unglücklicher, an Land geworfener Seemann, der lustig und streng sein konnte, von anderen viel forderte, seinen Forderungen aber selbst allzu oft nicht gerecht wurde. Er, der mir oft Mut machte, verlor ihn selbst immer mehr, fand nirgendwo Beständigkeit, bis er sich schließlich 1980 das Leben nahm. Unsere Mutter konnte bald darauf in ihrer zweiten Ehe ein beständigeres Leben genießen. Seit ihrem Tod im September 2004 ist das Verhältnis unter uns Geschwistern von einer noch tieferen Zusammengehörigkeit geprägt, mit ihrer Liebe in unserer Mitte.

Musik gehörte in meiner Kindheit zum Leben einfach dazu. Sie war in der Schule Unterrichtsfach, es wurde dort viel gesungen, vor allem aber war Musik Teil unseres Familienlebens. Meine Mutter sang, je nach Tagesstimmung und Lebenslage, leidenschaftlich ihre Lieblingsmelodien. »Immer nur lächeln und immer vergnügt« war vielleicht das Lied ihres Lebens, aber auch »Wo meine Sonne scheint«, gesungen von Caterina Valente. Der bühnenreife Vortrag von der »Krummen Lanke«, einem Berliner Gassenhauer, war ihre Glanznummer auf Familienfeiern und anderen Festen. Ihr Singen klang durch die ganze Wohnung, in der sie übrigens mindestens einmal im Jahr mit uns die Möbel verrückte und die Schränke überlackierte. So viel Veränderung musste in einem sonst eher bescheidenen Leben schon sein. Wenn es ihr so richtig gut ging, stieg sie auf den Tisch, tanzte für uns und ihre Freunde wie der Filmstar Marika Rökk und beendete ihren Vortrag selbstverständlich mit einem Spagat. Meine Mutter konnte das ungarische Blut ihres leiblichen Vaters (den sie nie kennengelernt hatte) nicht verleugnen. Lebenslust und Lebensleid wurden in Musik ausgedrückt, ließen schöne Abende zum Fest werden und machten viele Entbehrungen und Rückschläge erträglicher.

Mein Vater war als Seemann monatelang von zu Hause weg, aber durch häufiges Wechseln der Schiffe oft auch überraschend wieder in Hamburg. Wenn es mitten in der Nacht an der Haustür klingelte, wussten wir: Das konnte nur Papa sein. Wir sangen ihm barfuß und im Pyjama über vier Stockwerke hinweg unser Begrüßungslied »Papa ist da« (nach der Melodie »Erinnerung an ein Ballerlebnis«) durch das Treppenhaus entgegen. Auch er sang gern, und er konnte wie kein Zweiter mit einem übergelegten Butterbrotpapier auf dem Kamm blasen oder mit zwei Löffeln den Klang von Kastagnetten imitieren. Am liebsten hatte er seine Mundharmonika an den Lippen, resonanzverstärkt durch ein seitlich übergestülptes Wasserglas. Die Geschenke, die er uns aus fernen Ländern mitbrachte – mal war es ein Colt oder eine Schallplatte aus Amerika (»How Much Is That Doggie In The Window?«), mal eine Schreibmappe aus Kamelleder vom Suez-Kanal –, präsentierten wir stolz unseren Schulkameraden. Sein »Klassiker« war das Zeremoniell zur Bescherung am Heiligen Abend: Wir Kinder folgten ihm aufgeregt und (alle mit einer einzigen Wannenfüllung) frisch gebadet zur Melodie von »Ihr Kinderlein, kommet« über den langen Korridor in die Weihnachtsstube. Was hier nach einem Idyll klingen mag, war es leider nicht. Gerade zu Weihnachten lag immer wieder eine auch an uns Kindern nicht vorbeigehende ungute Spannung zwischen ihm und den Großeltern in der Luft. Der nach ein paar Gläschen Rum durch Überhitzung von ihm zum Glühen gebrachte Kanonenofen gehörte für ihn offenbar auch zu seiner Weihnachtsstimmung.

Mein Großvater, »Opa Ernst«, den ein Verkehrsunfall kurz nach Eintritt ins Rentenalter aus dem Leben riss, leitete über viele Jahre den SPD-Männergesangverein von Hamburg-Winterhude. Leider habe ich ihn dort nie beim Dirigieren erlebt, wohl aber die Tränen in seinen Augen gesehen, wenn ich ihm ein Lied aus der Schule vorsang, zum ersten Mal bei dem Weihnachtslied »Es singt wohl ein Vöglein« von Helmut Bräutigam.

Aus all diesen Einflüssen hat sich meine Leidenschaft für die Musik entwickelt. Die Bedeutung, die sie bis heute für mich hat, ist auch eine Reflexion unseres Familienlebens in meiner Jugendzeit der 60er-Jahre. Es bedurfte jedoch eines stärkeren Anstoßes, um mich zum Musiker werden zu lassen.

Wo eine Gitarre ist, ist auch ein Weg

Im Sommer 1960, im siebten Schuljahr, gingen wir auf Klassenfahrt nach Elkeringhausen ins Sauerland. Zum Abschluss dieser Reise gab es einen »bunten Abend« mit allerlei Vorträgen. In einer Diskussion über aktuelle Hits entwickelte sich ein Streitgespräch über das Aussehen von Nana Mouskouri, die sich gerade mit ihrem Lied »Weiße Rosen aus Athen« hoch in den Hitparaden platziert hatte. Das Lied war auch in unserer Klasse bei vielen sehr beliebt, die markant-eckige Brille der Sängerin aber wurde von einigen Mitschülern mit Spott und Häme bedacht. Ich machte mich zum Anwalt der Griechin, erinnerte daran, dass man doch ihr Lied und offenbar auch ihre Stimme mochte und seine Meinung nicht von Äußerlichkeiten wie einer Brille abhängig machen dürfe. Dass ich einige Jahre später für eben diese Nana Mouskouri Texte wie Guten Morgen, Sonnenschein schreiben und eine Frau mit einer ähnlichen Brille heiraten würde – Zufall?

Da ich selbst noch keine Gitarre besaß, sang ich, begleitet von meinem Klassenkameraden Stefan Schorbach, an jenem »bunten Abend« mehrere aktuelle Hits, darunter auch »Muss i denn«, das von Elvis Presley zum Welterfolg gemachte deutsche Volkslied. Ein Jahr später war ich in den Sommerferien in einem Jugendheim der Pfadfinder in Fleckeby an der Schlei. Dort sangen die Pfadfinder abends mit uns am Lagerfeuer romantische alte Lieder wie »Ich bin auch in Ravenna gewesen«. Es waren wohl meine begeisterten Berichte von diesem Erlebnis, die meinen Vater dazu veranlassten, eine Gitarre ins Haus zu bringen. Eines Sonntagmorgens gleich nach dem Aufwachen übergab er sie mir und meinem Bruder Hans-Peter. Aber woher bekommt ein Hamburger Seemann am Wochenende über Nacht eine Gitarre? Er übernimmt am Sonnabendabend (ja, so heißt das bei uns in Hamburg) am Tresen einer Eckkneipe die nicht eben kleine Zeche eines Fremden, der ihm zum Ausgleich dafür seine Gitarre überlässt. So soll es gewesen sein, und so beginnen gute Geschichten, und meine sollte gut werden. Hans-Peter konnte sich nicht so recht für die Gitarre begeistern, und darum gehörte sie schon bald mir allein. Meine Leidenschaft für Gitarren nahm damit ihren Anfang. Noch heute stehe ich in meinem Lieblingsmusikgeschäft No.1 in Hamburg in der Gitarrenabteilung und verliebe mich in die so unterschiedlichen wunderschönen Modelle, von denen ich über die Jahre wohl ein gutes Dutzend erworben habe.

Die lautstarke Besessenheit, mit der ich von nun an stundenlang spielte, veränderte unser Familienleben. Eine schlecht gestimmte Gitarre, die aus Geldmangel öfter nur mit fünf Saiten bespannt war, englische Sprachfetzen, Melodieteile mit zwei bis drei Akkorden, und dasselbe immer und immer wieder. Aber alle im Haus hörten mir erstaunlicherweise gerne zu. Für Gitarrenunterricht war weder das Geld noch ein besonderes Interesse meinerseits vorhanden. Man konnte sich ja alle Griffe bei anderen Musikern abgucken, außerdem gab es Grifftabellen, und gewisse Grundlagen der Musiktheorie aus dem Schulmusikunterricht waren durchaus auch hilfreich. Griffe waren gleichzeitig Harmonien, und es gab in meinen überwiegend englischsprachigen Lieblingssongs naheliegende Harmonieverbindungen, aber auch völlig überraschende, denen ich manches Mal bis tief in die Nacht auf die Spur kommen musste. Der Top-Hit »Sheila« von Tommy Roe löste meine besondere Begeisterung für Musik aus, die einen rollenden Rhythmus hat, und war einer der ersten Songs, die ich mir selbst beibrachte. Mit den wenigen Griffen, die ich nun draufhatte, entstanden aber auch eigene Lieder, wenn man sie denn rückblickend so nennen will. Es gab so viel zu erzählen, es musste so viel raus, was ich ohne meine Gitarre nicht loswerden konnte. Bald waren es die Songs von Buddy Holly und die Skifflemusik von Lonnie Donegan, die mich begeisterten. Die erste Band, mit der ich mich mit 17 Jahren auf die Bühne der Schulaula am Turmweg in Hamburg-Rotherbaum traute (wir hatten nur einen Auftritt), hieß The Gallow-Birds. Natürlich waren wir ganz in Schwarz gekleidet – »cool« würde man heute wohl dazu sagen.

In den frühen Sechzigern überschlugen sich die Musikimpulse, und dann sollte das eigentliche Ding kommen: BEAT. Mit den ersten Songs der Beatles war es 1962 endgültig passiert. Mit meinen bis dahin immer recht guten schulischen Leistungen ging es zeitweise bergab. Ich tat nur noch das unbedingt Nötige, machte meine Hausaufgaben während der morgendlichen U-Bahn-Fahrten, im Sommer auch nachmittags auf dem Alsterdampfer, mit dem ich gern aus der Innenstadt nach Hause fuhr. Es gab in meinem Leben nun Wichtigeres als Schule. Für ein gutes Abitur reichte es dann zum Glück doch noch. Im Albrecht-Thaer-Gymnasium, unweit von St. Pauli und dem Hamburger Dom, wo an dem Karussell »Die Raupe« die heißen Hits aus lässig geschulterten Kofferradios dröhnten und wo es in den angesagten Clubs Top Ten und Star-Club viel Livemusik gab, fand ich neue Freunde: Joachim Pauly (»Joe McPauly«) und Michael Rick. Sie waren vom Beat-Virus ebenso infiziert wie ich. Joachim spielte Sologitarre und schrieb Songs für die von ihm in Hamburg-Osdorf gegründete Band the beAthovens. In einer Jam-Session hatte er zunächst mit Peter Meetz einen neuen Mann am Schlagzeug gefunden – ein Autodidakt, wie die meisten Beatmusiker jener Tage. Ich stieß wenig später als Rhythmusgitarrist hinzu, hatte mir meine erste, sehr preiswerte E-Gitarre – Modell »Klira« aus der DDR – als Briefzusteller verdient. Als schließlich Michael Rick am Bass einstieg, war aus den beAthovens unsere Schulband geworden. Nach einigen Proben im Keller des Osdorfer Gemeindehauses waren wir uns sicher, mit Hit-Covers wie »Roll Over Beethoven« und »Route 66«, aber auch mit eigenen, zum Teil sogar deutschsprachigen Songs in die Fußstapfen unserer großen Vorbilder zu treten, bereit, die Welt zu erobern.

Wir sagten mit der E-Gitarre in der Hand unsere Meinung und wurden dabei von Profi-Musikrebellen wie The Who, The Kinks, The Rolling Stones und The Animals angefeuert. Für eine Band aus den vornehmen Hamburger Elbvororten klangen Botschaften wie »We Gotta Get Out Of This Place« vielleicht etwas ungewöhnlich, aber die revolutionäre Substanz von Songs wie »My Generation« und »(I Can‘t Get No) Satisfaction« ging uns trotzdem tief unter die Haut. Die Nächte wurden lang und länger, ebenso wie unsere Haare. Wir aber blieben mit unserem Mix aus Beat, Rock und mehrstimmigen Songs, vor allem von den Hollies und den Beatles, irgendwie doch eine recht brave Band, sehr zum Leidwesen unseres leidenschaftlichen Sologitarristen, der bald anderen Vorbildern wie Cream und Jimi Hendrix auf der Spur war.

Ich orientierte mich beim Schreiben meiner Lieder vor allem an den Beatles, kroch aber auch bei gesellschaftskritischen und lyrisch-folkigen Singer-Songwritern wie Bob Dylan und Donovan in den Radiolautsprecher hinein, um jedes Wort und jede Harmonie herauszuhören. Unser Stammsender hieß BFBS, der Sender für die britischen Besatzungssoldaten. Hier wurde genau die Musik gespielt, die wir hören wollten. Ich nahm sie mit dem Grundig-Tonbandgerät TK42 auf, vor allem die Top Twenty am Sonnabendnachmittag. Bei BFBS wurde locker und unaufdringlich moderiert und in alle Mundartwinkel Großbritanniens hineintelefoniert (meine Englisch-Zensuren wurden immer besser). Die Moderatoren wussten alles über die Stars und Bands, wirkten wie ihre Freunde. Sie moderierten jeden Titel an oder ab und hielten uns so auf dem Laufenden. Noch heute vermisse ich in den meisten unserer deutschen Rundfunkstationen diese Solidarität und Partnerschaft zwischen den Radioleuten und den Musikern.

Etwas aufgedrehter ging es bei Radio Luxemburg zu, das wir auf der Mittelwelle leider nur abends empfangen konnten. Wir hörten den Sender zunächst mit Hilfe eines alten Telefonhörers, der über einen Draht mit dem einzigen, auf leise gestellten, Radio im Wohnzimmer verbunden war. Es war für mich sensationell, bald darauf das erste kleine Transistorradio in der Hand zu halten und damit nachts unter der Bettdecke Radio zu hören. Heiße Konkurrenz bekam Radio Luxemburg von dem Piratensender Radio Caroline, meinem späteren Vorbild für Radio Lollipop, dem »Piratensender für Kinder«, den ich für eine LP-Aufnahme kreierte. Radio Caroline sendete von einem Schiff in der Nordsee, außerhalb der Hoheitsgewässer. Ich konnte mich gar nicht satthören an Songs wie »You’ve Got Your Troubles« von The Fortunes – meinem großen Ferienhit beim ersten Urlaub ohne Eltern, im Sommer 1965 auf der dänischen Nordseeinsel Fanø.

Die beAthovens wurden in den Jahren ab 1965 die führende Hamburger Schulfestband, bereits vorher hatten wir in den Segel- und Ruderclubs an der Alster die ersten Konzerte mit kreischenden und wild auf den Tischen tanzenden Teenagern erlebt. Im September 1966 gewannen wir als eine von 52 Bands den Wettbewerb um die »Silberne Box« des Hamburger Abendblattes. Mit dem Preis waren ein Schallplattenvertrag, die Einkleidung der Band beim topmodischen Herrenausstatter Selbach in Düsseldorf und ein Auftritt im Vorprogramm der Beach Boys vor viertausend Zuhörern in der Hamburger Ernst-Merck-Halle verbunden. Eine wahrlich bestens ausgestattete Trophäe.

Nach dem Abitur im April 1967 starteten wir mit Zustimmung unserer Eltern den Versuch, eine Profi-Band zu werden, und probten täglich im Osdorfer Gemeindehaus, wo wir in Pastor Schellhorn einen begeisterten Förderer fanden. Unser Bekanntheitsgrad reichte bald für Engagements im Hamburger Umland bis nach Zeven und Fallingbostel, der entfernteste Auftritt fand im Beat-Club in Wuppertal statt.

Im Frühsommer 1967 spielten wir in einem kleinen Studio in Maschen innerhalb einer Woche unter der Regie unseres Produzenten Bert Varell unsere erste eigene LP Happy To Be Happy ein. Sie erschien im August auf dem Mid-Price-Label Somerset und wir verkauften ganze 5000 Exemplare, davon 50 in Thailand. (Ich muss da endlich mal hin!) Schon im Frühling desselben Jahres waren wir als Nachwuchshoffnung im ZDF aufgetreten. Lotti Ohnesorge moderierte die Sendung »4, 3, 2, 1 – Hot and Sweet«, zu der einige unserer Eltern als Gesprächsgäste eingeladen waren. Sie zeigten sich neugierig, konnten aber nicht wirklich nachvollziehen, was uns so enthusiastisch vorantrieb. Hätte mein Vater mich sonst mitten in der Nacht geweckt, um mir mit den Worten »Hör mal, der kann wenigstens noch richtig singen!« aus dem laut aufgedrehten Radio Rudolf Schocks »Granada« vorzuspielen? Unsere Musik war unsere eigene Sache, unser großes Ding. Das unausgesprochene Zutrauen meiner Eltern in diesen wilden Jahren war dabei allerdings immer zu spüren und tat gut. Im Radio wurde außer den beiden Single-Titeln Blow-Up Machine und Sweet Music nur wenig von uns gespielt, aber durch unsere LP öffneten sich die Türen des Fernsehens nun weiter für uns: ein Auftritt in der ZDF-Sendung »Musik für junge Leute«, ein weiterer in der »ZDF-Drehscheibe« und einer in der »Aktuellen Schaubude« (für den wir aufgefordert wurden, uns Smokings anzuziehen). In den späten 60er-Jahren waren das beachtliche Medienerfolge für eine junge deutsche Band. Wir kamen also gut voran, nicht zuletzt durch Hans Brand vom Künstlerdienst des Hamburger Arbeitsamtes und für wenige Monate auch durch einen etwas zwielichtigen Manager, dessen exzentrische Promotion-Ideen uns aber bald suspekt wurden: So erforschten wir bei einem Lagerfeuer am Elbstrand pressewirksam, ob man aus Bananenschalen Haschisch gewinnen kann, und testeten auf einer Weide, ob Kühe unter Beatmusikbeschallung mehr Milch geben. Immerhin nahm die Presse solche Meldungen auf, was uns aber nicht wesentlich voranbrachte.

Nun spielten wir selbst im Top Ten auf der Reeperbahn und im legendären Star-Club auf der Großen Freiheit. Aber genau dort, wo die Weltkarriere der Beatles begann, endete unsere kurze Karriere am zweiten Weihnachtstag 1967 mit einem dramatischen Streit auf der Bühne, weil unser Bandleader Joachim in seinem Gitarren-Solo kein Ende finden konnte und damit das Publikum gegen uns aufbrachte. Die Band zerbrach damit leider schon sechs Monate nach Veröffentlichung unserer Langspielplatte – von wegen »Happy To Be Happy«. Joachim Pauly spielte danach mit neuer Besetzung weiter unter dem Namen the beAthovens; Michael Rick, Peter Meetz und ich versuchten es nun (nomen est omen) als Harmony in Company mit unserem neuen Sologitarristen Michael Fischer. Wir Ex-beAthovens entschlossen uns, mit weniger Illusionen von einer großen Musik-Karriere solideren Boden unter die Füße zu bekommen. Aufbauend auf die Wirtschafts- und Sozialkundestunden an der Albrecht-Thaer-Schule entschied ich mich für das Studium der Betriebswirtschaft. Joachim Pauly und Michael Rick wählten Volkswirtschaftslehre. Unser Drummer, Peter Meetz, begann zunächst eine Schriftsetzerlehre als Basis für sein späteres Grafikdesign-Studium. Diese Entscheidung sollte auch für meinen Lebensweg noch unerwartete Folgen haben. Mit der neuen Band, zeitweise erweitert um E-Orgel und Bläser, zogen wir weiterhin erfolgreich und mit willkommenen Gagen durch alle denkbaren Clubs des Nordwestens, schnupperten desillusioniert am »Garderobenduft« englischer Bands. Große Ziele hatten wir dabei nicht mehr im Kopf. Die 60er, unsere wilden Jahre, klangen aus und blieben für immer ein Teil von uns. Unsere Kinder haben uns zwanzig Jahre später oft um diese Aufbruchszeit der Beat-, Folk- und Rockmusik mit einem durch die junge Generation beschleunigten gesellschaftlichen Wandel der Gesellschaft beneidet. Wir hatten unseren kleinen »Zipfel vom Mantel der Rockmusikgeschichte« erwischt. Die Schlager- und Operettenwelt meiner Familie war weit weg, sie hätte mich wohl kaum zum Musiker werden lassen.

Eine kleine Episode am Ende der 60er-Jahre war mein Versuch, es auch als Solo-Sänger zu wagen. Ich hatte ein paar Songs geschrieben, die sich nicht in das Repertoire unserer Band Harmony in Company einfügen ließen. So suchte ich den Kontakt zu Musikproduzenten und gelangte an den Schlager-Produzenten Leo Leandros. Er lud mich in ein Tonstudio in der Harburger Friedrich-Ebert-Halle ein. Seine Tochter Vicky saß in der Tonregie und machte auf mich nicht gerade einen interessierten Eindruck. Ihr Vater sah das offenbar anders und versprach mir nach den Aufnahmen einen Anruf und ein Gespräch über weitere gemeinsame Schritte. Das Gespräch fand bald darauf bei einem Spaziergang im Hamburger Naturpark Klövensteen statt. »Deine Stimme und deine Songs haben Potenzial«, sagte er. »Aber deine Zähne – das geht so nicht. Da müsste was geschehen.« Ich hatte im Oberkiefer einen um 90 Grad gedrehten Schneidezahn, wirklich keine Zierde, aber darauf hatte mich zuvor noch niemand so direkt angesprochen. Ich ging etwas zerknirscht nach Hause und holte mir ein paar Tage später ein Angebot für eine Kiefer-OP ein. Ernüchtert sah ich den für mich unerschwinglichen Betrag. Also dann, keine weitere Zusammenarbeit mit Leo Leandros, aber eine ungebrochene Zuversicht mit dem Gedanken: »Ich schaff das schon. Immerhin hat Robin Gibb von den Bee Gees es mit einem ähnlichen Gebiss auch geschafft.« Einige Jahre später konnte ich mir dann die Zahn-OP leisten, aber es war eine andere Zeit angebrochen, und für mich führte kein Weg zurück zu Leo Leandros. Mit seiner Tochter Vicky hatte ich 2019 ein unerwartetes erfreuliches Wiedersehen. Das Hamburger Abendblatt kürte uns beide zu »Hanseaten des Jahres«, was mir die Möglichkeit gab, gemeinsam mit Vicky ihren größten Hit »Ich liebe das Leben« zu singen.

Du und ich, noch sind wir zwei …

Sie sah mich mit den beAthovens auf der Bühne des Polo-Clubs in Hamburg-Klein Flottbek, ich sah sie im Publikum, der Blitz schlug ein, das war 1965. Er hat seine Energie für uns beide bis heute nicht verloren. Fragt man uns, warum es mit uns über nunmehr 50 Jahre so gut ging, so reagieren wir etwas zögerlich, sträuben uns, anderen Menschen Ratschläge zu geben. Mag sein, dass vor allem unser frühes »unschuldiges« Zusammenwachsen eine Rolle spielte, dass wir dadurch die Chance hatten, aneinander zu wachsen und miteinander zu reifen. Im Juni 1971 – vier Monate nach unserer Hochzeit – wurde unsere Tochter Anuschka geboren. Sie kam nicht als Wunschkind, aber wie ein kleines großes Wunder in unser Leben. Wie wir mit solchen »Überraschungen« umgehen, habe ich 15 Jahre später in den Zeilen »… und dann kommt alles ganz anders, und dann wird richtig gelebt«, aber auch in Mama hat den Blues musikalisch eingefangen. Wer sich für weitere Episoden aus unserem Familienleben interessiert, kann dafür in diesem und Dutzenden anderen Liedern mehr oder weniger verschlüsselte Hinweise finden.

1967, frisch verliebt

Foto: privat

Dass wir früh Eltern wurden, entpuppte sich jedenfalls für unsere Familie und meinen beruflichen Weg als eine entscheidende Weichenstellung. In diesem letzten Jahr meines BWL-Studiums arbeitete meine Frau als Schneiderin und Verkäuferin in einer Blankeneser Boutique und sicherte so unser Auskommen. Wir bewohnten im Haus ihrer Eltern am Elbhang in Hamburg-Blankenese das halbe Dachgeschoss – zur Miete, was uns beiden sehr wichtig war. Ich übernahm meinen Teil vom Haushalt, hatte viel Zeit für unsere kleine Anuschka und schrieb fast nebenbei jede Menge Songs, von denen die meisten nie veröffentlicht wurden. Sie sind mein kleiner, ganz privater Schatz aus jenen Jahren, in unserer Dachkammer aufgenommen auf den guten alten 19-Zentimeter-Tonbändern. Von der Erinnerung an diese Gründungszeit unserer Familie geht eine spezielle Wärme aus.