Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

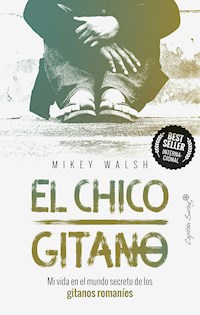

Mikey ha nacido en una familia gitana romaní con larga tradición como campeones de boxeo sin guantes. Ha vivido siempre en una comunidad cerrada. Rara vez iba a la escuela y pocas veces se mezclaba con personas que no eran gitanas. La caravana y el campamento eran su mundo. Está orgulloso de su cultura pero el legado de su familia es agridulce, con una historia de pena y abuso donde se ve obligado a tomar una decisión agonizante: quedarse y guardar los secretos, o escapar y encontrar un lugar al que realmente pueda pertenecer. A través de su historia conseguimos saber más y disipar muchos mitos creados alrededor de la cultura gitana romaní. Pero también nos acerca a un relato duro, traumático, de un chico que tiene que alejarse de lo único que conoce para poder ser él mismo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Agradecimientos

Me gustaría agradecer a las siguientes personas que hayan hecho posible este libro: a Caro Handley por su paciencia y por estar siempre a mi lado. A Stephanie Thwaites por haberme guiado y apoyado. Y a Fenella Bates… A menudo me pregunto cómo habrían ido las cosas si nunca hubieras considerado mi propuesta. Esta historia no habría sido posible sin tu confianza en mi trabajo. Un simple dar las gracias no haría justicia a lo magnífica que eres y a todo lo que has hecho por mí. No hay palabras que expresen lo que todo esto significa. Te deseo lo mejor.

También quiero dar las gracias a todas las personas que durante años han escuchado mi historia:

Al señor C. y su maravilloso Green. Al señor Robert Caton… diez años. ¿Seguiremos repitiendo frases de los dibujos de He-Man cuando tengamos setenta años? A mi hermana, por enseñarme a llevar camisones floreados y zapatos de tacón rojos. A mi pequeño «gran» hermano: eres un héroe en todos los sentidos; ojalá nunca hables de este libro. A mi extraordinaria madre; ojalá nunca oigas hablar de este libro. A mis estupendos amigos, por lo mucho que me soportan…, ya sabéis quiénes sois. A mi nueva familia australiana. Gracias por ser tan maravillosos. Y gracias, Nan, por las piernas de cordero y las charlas triviales.

A mi esposo. Te quiero. Siempre.

A todos esos chicos de los ochenta… Nunca os deis por vencidos.

Y, por último, a ti, que lees este libro. Lo escribí especialmente para ti.

Mikey

01

El nacimiento

del niño lechón

Mi abuelita Ivy rompió aguas en la parte trasera de una furgoneta cuando atravesaban Berkshire junto al resto del convoy. En aquellos días de posguerra, casi todas las mujeres gitanas daban a luz en sus hogares ayudadas por otras mujeres, pero como Ivy medía menos de un metro y veinte centímetros, tenía muchas papeletas de que la confundieran con un pigmeo en chaqueta de punto (a pesar de que tenía el temperamento de un ogro) y no estaba en condiciones de tener un parto en casa sin la ayuda de una auténtica enfermera y de un par de médicos.

El hospital más cercano era el Royal Berkshire, de modo que Ivy no tuvo más remedio que dirigirse allí para que naciera su hijo. Consiguió parir a un crío robusto al que llamaron Tory, pero al cabo de un par de años acudía por segunda vez, en esta ocasión para tener gemelos: mi padre, Frank, y su hermana, Prissy. Joseph, el más pequeño y el favorito de Ivy, llegó dos años después.

Ivy y mi abuelo, el viejo Noah, pertenecían a la realeza gitana y la dedicación que los Royal Berks habían dispensado a uno de los patriarcas gitanos más célebres nunca fue olvidada. Cuando nació Joseph, casi todos los bebés de la comunidad gitana ya nacían allí.

Reading es una ciudad en expansión situada en las afueras de Londres, sin lugares emblemáticos ni atractivos destacables, pero su condición de sede de los Royal Berks la convirtió en el destino gitano más popular de todo el país. Dondequiera que estuviesen, cuando se acercaba la hora de dar a luz, las familias itinerantes acudían en masa a alguno de los numerosos campamentos que rodeaban la ciudad.

Cuando me tocó a mí, mi llegada al mundo fue presenciada por mi madre, el abuelo Noah, la abuelita Ivy, Bettie (mi otra abuela), la tía Minnie, que era la hermana de mi madre, y su marido, el tío Jaybus. En el mundo gitano, los nacimientos, igual que las bodas y los funerales, son un acontecimiento compartido y este todavía con más razón no solo porque mi madre tuviera un soplo en el corazón y se temiera por su salud, sino porque la familia estaba ferozmente decidida a que les diera un hijo.

Mis padres ya tenían una niña, mi hermana Frankie, y por tanto el nuevo bebé simplemente tenía que ser el primer hijo que tanto deseaba mi padre.

Cuando me pusieron en brazos de mi madre, la abuelita Ivy, con su pelo ahuecado teñido de negro, la boca llena de dientes de oro y el físico de una cría, exclamó: «¡Es el niño más gordo que he visto en mi vida, Bettie! Un pequeño lechón».

Las cabezas que rodeaban la cama prorrumpieron en sonoras carcajadas asintiendo con la cabeza y acariciándose la barbilla en unánime acuerdo.

No tengo ni idea de cuál fue mi peso al nacer —ni qué aspecto tenía—, pero, desde aquel momento, la noche que Bettie Walsh dio a luz a un lechón pasó a formar parte del folclore familiar.

Durante años mi madre se jactó de que había estado a punto de matarla. Pasé toda mi infancia escuchando los gritos y cacareos de las demás mujeres gitanas sobre el día en que Bettie trajo a casa a su lechón gigante. Si hubiera existido un premio para el bebé más gordo, feo y grande, sin duda me habrían concedido ese galardón. Y, teniendo en cuenta la cantidad de veces que tuve que sentarme a escuchar amablemente la historia de lo horrorizados que se habían quedado todos al verme, lo cierto es que sentía que merecía un premio.

Nada más nacer, lo primero que hizo mi padre fue colgarme al cuello una cadena de oro con un diminuto par de guantes de boxeo. Lo habían encargado antes incluso de conocer mi sexo: un símbolo de mi futura gloria y de las esperanzas colosales que mi padre depositaba en mí.

En cada país un hombre porta la corona del deporte más preciado para la comunidad gitana: las peleas a puño descubierto. Entre los hombres gitanos, esta corona es algo así como el Santo Grial, pero, tanto si aspiran a llevarla como si no, pelear forma parte del día a día de todos los hombres gitanos. Para cualquier gitano sería imposible, por mucho que desee llevar una vida tranquila, estar con otros gitanos sin que se le pida que levante los puños. Y, cuando se le pide, eso es lo que debe hacer. Da lo mismo que las posibilidades de salir vencedor sean mínimas: debe defender su honor, aunque la pelea no sume más que una nueva muesca ensangrentada en el cinturón de algún aspirante a luchador o, con más frecuencia, de algún matón de tres al cuarto.

Cualquier hombre que aspire a la corona tiene que pelear —y vencer— a muchos otros para conseguirla. Y la vida de un auténtico campeón gitano no es fácil. El título tiene un precio: deberá pasar toda la vida luchando para conservarlo, puesto que siempre habrá un contrincante más joven, más ambicioso y más principiante que deseará ocupar su lugar.

Por eso, a nuestra familia se la consideraba especial. La corona de las peleas a puño descubierto había permanecido con nosotros desde que mi bisabuelo, Mikey, la ganara por primera vez.

Había llegado a Gran Bretaña desde Europa del Este durante los bombardeos, sin recursos de ningún tipo y sin un hogar, acompañado de su mujer e hijos: tres niños y dos niñas. La guerra casi había borrado del mapa a los gitanos, que fueron odiados y perseguidos por los nazis. En Europa hubo mucha gente convencida de que habían sido aniquilados y de que su supervivencia se limitaría a una simple nota a pie de página junto a las demás culturas que fueron víctimas del Holocausto. Pero algunos desafiaron los pronósticos y, en los años posteriores a la guerra, se reagruparon y una vez más volvieron a poner en pie sus comunidades.

Cuando mis bisabuelos se trasladaron a Gran Bretaña, Mikey y su mujer, Ada, hicieron todo lo posible por salir adelante. Ella vendía amuletos y echaba la suerte mientras que él peleaba a cambio de dinero, alzando los puños ante cualquiera que le ofreciera unas cuantas libras por hacerlo. Ambos prosperaron y la reputación de Mikey como campeón de lucha creció.

Ganaron lo suficiente para comprar un pedazo de tierra y convirtieron aquel terreno en un hogar, en un campamento para gitanos, para sacarlos de las cunetas, los campos agrícolas y las áreas de descanso. Les ofrecían alquileres asequibles, buena compañía, un lugar para criar animales y un sitio donde protegerse de los prejuicios del mundo exterior. Los gitanos acudieron en tropel para establecerse allí.

La necesidad de pelear por dinero había desaparecido, pero el ansia de sangre y la emoción de la victoria, no. Y de ese modo luchar se convirtió en el destino de Mikey. Todos los gitanos jóvenes, audaces y sedientos de gloria venían a probar suerte contra el campeón. Y los venció a todos hasta que, tras años de auge invicto, finalmente fue demasiado viejo para competir contra hombres más fuertes y jóvenes, y cayó derrotado. Su hijo, Noah, que en aquel momento no era más que un crío, demasiado joven para pelear, juró recuperar su legado. Y con dieciséis años eso es exactamente lo que hizo, machacando al hombre que había vencido a su padre.

Como estaba determinado a que la corona permaneciera en manos de su familia, Noah crio a sus hijos para convertirlos en gladiadores entre los gitanos. Desde bien pequeños los obligó a pelear contra hombres adultos e incluso entre ellos, hasta que aprendieron a ser feroces y a no tener miedo.

—Golpeadlos para que nunca vuelvan a levantarse. Un buen golpe. Apagadlos como a una vela —repetía una y otra vez. Aquello se convirtió en el mantra de sus hijos.

Cuando mi padre hubo alcanzado la adolescencia, había derrotado a casi todos los hombres dignos de luchar de todo el país. Además del título, anhelaba el respeto y las alabanzas paternas que traería aparejados. Sin embargo, la corona que mi padre ansiaba con tanta desesperación ya la había ganado Tory, su hermano mayor; no solo era el mejor luchador entre los gitanos, sino que además era más rico y atractivo que mi padre, y sin duda el favorito de mi abuelo. Fue tal el éxito que alcanzó que llegó a convertirse en un campeón de boxeo también fuera del mundo gitano.

Mi padre no tenía nada que hacer al lado de su hermano y depositó todas sus frustradas esperanzas en su hijo. Estaba decidido a que yo fuera el luchador que derrotara a todos los demás, incluidos los dos robustos muchachos de Tory, el joven Tory y el joven Noah, quienes, aunque no eran más que unos niños, ya habían empezado a convertirse en unos especímenes de primera.

Mi tamaño y fealdad tan impresionantes al nacer solo sirvieron para avivar el entusiasmo de mi padre. Y en cuanto me puso la cadena con los guantes de oro alrededor del cuello, quiso que tuviese un nombre apropiado para el futuro que me esperaba.

A mi madre no le gustaban los nombres gitanos más habituales, como Levoy, John, Jimmy o Tyrone. Enganchada como estaba al glamour ochentero de Dinastía, su programa de televisión preferido, se empeñó en llamarme Blake. Pero mi padre y su familia no estaban dispuestos a que ese fuera mi nombre, sobre todo el viejo Noah.

—Este puto cabrón es más feo que la hostia —les dijo a mis padres—. No podéis llamarlo Blake.

Mi madre estaba más que acostumbrada a la desagradable brusquedad de su suegro, pero aquello era pasarse de la raya. Se mantuvo firme en la idea de que mi nombre tenía que ser Blake, hasta que intervino mi padre y decidió que me llamaran como a su abuelo, el gran boxeador: Mikey.

Así es como Mikey se convirtió en mi nombre oficial, pero para mi madre siempre he sido y seré Blake.

Con el nombre escogido o al menos tras haber llegado a un acuerdo, me llevaron a casa. Mi madre tenía una cesta de mimbre y me colocó dentro, pero la cesta no estaba preparada para soportar el peso de un bebé gorila. Al salir del hospital, desfondé la base y reboté escaleras abajo hasta la acera.

—No hiciste ni un solo ruido —me aseguró mi madre cuando me relató el incidente al cabo de unos años—. Bajé corriendo las escaleras sin dejar de dar alaridos y tenías la cara aplastada contra el suelo, pero estabas totalmente en silencio. Pensé que habías muerto. Entonces te di la vuelta y parecía como si acabaras de despertarte de un profundo sueño.

Regresamos inmediatamente al hospital para que me examinaran y comprobaron que solo me había hecho unos cuantos rasguños. Me consideraron muy afortunado, pero mis padres comenzaron a preocuparse nada más entrar en el coche, antes de llevarme a casa.

—No ha hecho ni un ruido, Frank.

—Es mudo. Me juego la vida de mi madre a que tengo un hijo mudo —afirmó mi padre.

Nuestra casa estaba en un campamento de caravanas a pocas millas de Reading. La nuestra era una más en un círculo de caravanas, todas con pequeños jardines y una valla en la parte de atrás. El área central, donde las caravanas estaban colocadas unas frente a otras, había sido concebida como zona de juegos infantiles, pero con los años se había convertido en un vertedero de coches viejos; a casi todos les habían arrancado tanto el motor como todo lo de dentro. Con los pequeños jardines que había detrás de las caravanas ocurría lo mismo: estaban atestados de piezas de coche, vehículos viejos, basura y chatarra. La mayoría de los hombres generaban sus ingresos montando coches con los fragmentos que había esparcidos por aquí y por allá o vendiendo las piezas sueltas. Cuando yo llegué, el lugar estaba tan abarrotado de chatarra que apenas había espacio suficiente para franquear la entrada, atravesar las montañas de escombros y aparcar detrás de nuestra caravana.

Ese no era el terreno que mis bisabuelos habían comprado. Aquel lo habían vendido para comprar a Tory un enorme caserón, un concesionario de coches de segunda mano y una chatarrería que dirigía junto a Joseph, su hermano pequeño.

El interior de nuestra casa respondía al típico tráiler de principios de los ochenta: marrón chocolate mezclado con una capa brillante de anaranjado estilo Halloween. El sofá estaba tapizado con diferentes tonos de flores otoñales. Aunque las paredes parecían de madera, en realidad eran paneles baratos de fibra de vidrio que se rompían con facilidad, dando fe del mal genio de mi padre; había diversas hendiduras del tamaño de su puño y en la pared que separaba la cocina del salón había una tan grande como una cabeza; parecía un pasaplatos mellado. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares y de los espejos con marcos dorados que tanto les gustan a las gitanas. Mi madre nunca fue la clásica gitana con pendientes en forma de monedas de oro ni le entusiasmaban los dorados, pero sí era de la opinión de que los espejos eran muy prácticos a la hora de disimular los «defectos arquitectónicos».

Mi hermana Frankie, que por entonces tenía casi dos años, se mostró encantada cuando descubrió que le habían traído un juguete nuevo. Sin embargo, a medida que mi silencio se prolongaba durante las siguientes semanas, la preocupación de mis padres fue en aumento. No lloraba ni balbuceaba ni emitía ninguno de los sonidos habituales de los bebés. Me limitaba a quedarme allí tumbado con los ojos muy abiertos mirando al techo. Empezaron a preguntarse qué narices podía pasarme. Como mamá y papá no eran capaces de averiguar cuándo estaba cansado, tenía hambre o simplemente me encontraba nervioso, se turnaban para vigilarme en la cuna.

Según parece, a los seis meses ya había aprendido a sentarme sin ayuda, pero aún no había hecho ningún ruido. Todo cambió el día que mi madre trajo a casa un enorme cangrejo. Era su aperitivo favorito y una vez por semana, los viernes, volvía a casa de su habitual ronda por los mercados con algún buen ejemplar del tamaño de un ladrillo, con cabeza y todo. Un día me incorporó sobre varios almohadones y me colocó una de esas bestias delante —afortunadamente, muerta— mientras ella terminaba de limpiar. En un primer momento simplemente me quedé mirándola desconcertado, pero poco a poco fui armándome de valor y alargué un brazo para tocarla; luego le di la vuelta y por fin la agarré con la mano. A partir de ese momento, los pequeños monstruos marinos me fascinaron hasta tal punto que, para alegría y consuelo de mi madre, me hacían gruñir y chillar de emoción cada vez que dejaba uno sobre mi regazo. Nunca dejé de encontrarlos fascinantes y con dos años ya había aprendido a diseccionar sus cuerpos e incluso comprender el mecanismo de las pinzas.

Cuando tenía dos o tres años y ya era suficientemente mayor para jugar, Frankie se había convertido en mi mejor amiga y en mi heroína. Parecíamos gemelos. Solo nos diferenciábamos en los ojos: los de Frankie eran casi negros, iguales que los de nuestra madre, mientras que los míos eran de color verde brillante, como los del abuelo Noah. Los dos teníamos la piel aceitunada —aunque la de ella era un poco más morena— y una melena oscura y gruesa; yo tenía el típico casquete ochentero de los niños de la calle, mientras que el pelo de Frankie se enroscaba en gruesos rizos negros, como una Shirley Temple latina.

La abuelita Bettie odiaba el pelo de Frankie. Pensaba que el pelo de una niña gitana debía ser tan liso como un atizador y lo bastante largo como para poder sentarse en él.

Un día que nos estaba cuidando, le dijo a Frankie que con ese pelo estaba fea, le dio unas tijeras y la dejó sola en su habitación. Sabía muy bien lo que pasaría. Cuando volvió nuestra madre a casa, a Frankie no le quedaba ni un solo tirabuzón.

Después de eso tuvo que ponerse un sombrero durante algún tiempo, lo que se adaptaba muy bien a su naturaleza de marimacho y a menudo las personas adultas del campamento la confundían conmigo.

En el campamento a veces jugábamos con otros niños, pero casi siempre éramos solo Frankie y yo, y nos gustaba que fuera así.

A veces jugábamos con un par de auténticos mellizos, Wisdom y Mikey. Eran nuestros primos. Aunque eran mellizos, Wisdom y Mikey no se parecían absolutamente nada. Mikey, que también se llamaba así por nuestro bisabuelo —con la esperanza de que heredara algo de su legendario espíritu de pelea—, tenía un ojo permanentemente bizco y el gesto de una anciana con boca de fumadora; Wisdom tenía una cabeza extremadamente estrecha y siempre estaba hurgándose la costra de mocos que se le formaba alrededor del labio superior.

Juntos, jugábamos a He-Man con palos y tapas de cubos de basura, pero con el tiempo a los mellizos les prohibieron jugar con nosotros porque Frankie siempre terminaba poniéndose demasiado violenta. ¡Hasta llegó a matar un conejo que tenían de mascota a golpes con el palo de la escoba! No era su intención —le encantaban los animales, igual que a mí—, pero por desgracia se emocionaba más de la cuenta y nunca era capaz de comprender el daño que causaba.

Cuando Frankie y yo jugábamos juntos, ella siempre estaba al mando. Su pasatiempo preferido era disfrazarme de tía Sadly.[1] A ambos nos chiflaba el personaje de Worzel Gummidge, pero ni ella ni yo sabíamos pronunciar «Sally» correctamente. Nuestra tía Sadly tenía una tienda en la que vendía una ropa preciosa, maquillaje y bebés. Yo me disfrazaba con los camisones de Frankie y montaba la tienda en nuestra habitación; el ejército de muñecas Cabbage Patch de Frankie —todas proporcionadas por el viejo Noah, que cada semana le compraba una nueva— hacía las veces de bebés.

Frankie se disfrazaba, se embadurnaba con los distintos tonos de maquillaje marrón y naranja que le robaba a la abuelita Bettie y se dejaba caer por la tienda de la tía Sadly para cotillear un poco antes de elegir el niño que se llevaría a casa.

A Frankie también le gustaba preparar comidas para la tía Sadly e invitarla a su casa a comer. Su especialidad era el pastel de huevo crudo, barro y plastilina. Yo me lo comía lo mejor que podía sin vomitar encima del vestido.

Estos juegos nos encantaban y podíamos entretenernos felices durante horas, aunque nunca cuando mi padre estaba en casa. La tía Sadly no le gustaba nada y no era el único que desaprobaba nuestros juegos. En la cultura gitana, los niños y las niñas se mantienen separados. Frankie siempre iba vestida como una muñequita de porcelana: vestiditos, tirabuzones y unos pendientes de diamantes que odiaba, mientras que yo llevaba la ropa de un viejo en miniatura: gorra plana, pantalón de peto y, por supuesto, la cadena con los guantes de oro que jamás me podía quitar, ni siquiera en la bañera. Se esperaba que desde el primer momento los niños y las niñas habitaran mundos diferentes y no tardé en aprender que, incluso con dos o tres años, mi camino ya había sido trazado.

[1]Juego de palabras. En inglés, sadly significa «tristemente, desafortunadamente». (Todas las notas de la presente edición pertenecen a la traductora).

02

Años maravillosos

Mis padres eran, en muchos sentidos, los típicos gitanos. Mi madre, como todas las mujeres gitanas romaníes, mantenía la casa limpia y digna y cuidaba de los hijos. A las mujeres gitanas no les está permitido trabajar fuera del hogar; las únicas excepciones son las pocas mujeres que ocasionalmente venden baratijas y adivinan el futuro.

Los gitanos son un pueblo muy supersticioso. Los gatos negros se consideran una buena señal, igual que las herraduras e incluso los perros dálmatas, siempre que a uno le dé tiempo a escupirse en ambas manos y frotárselas antes de perderlos de vista. También están convencidos de que si un pájaro entra volando en casa significa que alguien está a punto de morir. Sin embargo, contrariamente a lo que se piensa, no creen en la magia y la «maldición gitana» no es más que una forma anticuada de asustar a los payos para que les compren algo.

A lo largo de mi vida me he topado con mucha gente que me ha rogado que pusiera fin a alguna maldición impuesta por un gitano, porque según la tradición los únicos que pueden eliminarlas son otros gitanos. Y yo, por supuesto, lo hago. Puede que no crea en las maldiciones, pero la pobre gente que las ha sufrido a manos de alguna vieja gitana a menudo sí cree en ellas.

Mi padre se dedicaba un poco a esto, un poco a lo otro. A veces, a la chatarra: la recogía, la pesaba y la vendía. Otras veces realizaba trabajos puntuales, como asfaltar. Luego estaban «los cerdos», ancianos a los que mi padre ofrecía realizarles «trabajos básicos», como limpiar los canalones, arreglar el tejado o pavimentar el acceso de entrada a la casa. Cobraba sumas de dinero totalmente desorbitadas por trabajos menores y a menudo innecesarios. Este trato a «los cerdos» se consideraba juego limpio, porque eran payos, es decir, no gitanos.

La mayoría de los gitanos desprecian a todos los payos. Creen que solo sirven para meterles buenos sablazos. La gente mayor constituía el mejor blanco, porque eran fáciles de encontrar y de estafar. Había gitanos que se empecinaban con la misma persona mayor e iban a por ella una y otra vez hasta que la desplumaban por completo.

Recuerdo haber visto de pequeño a ancianos y ancianas implorando a mi padre, que aguardaba de pie en la entrada «nueva» de la casa, y asegurándole que no podían pagar la cantidad que él les pedía. Pero mi padre no mostraba ningún remordimiento y exigía su dinero; a veces incluso los llevaba en coche hasta el banco y esperaba a que sacaran el poco dinero que les quedara.

—Tengo una familia que mantener. —Era la frase que siempre repetía—. No van a tardar en cambiar de barrio, no necesitan el dinero.

La reputación de mi padre como gran estafador casi sobrepasaba la mala fama de los hombres de su familia como luchadores. Su familia, que antaño había sido muy respetada, ahora era temida. Allá donde iban, los hombres Walsh siempre estaban impacientes por pelear, merodeaban por los campamentos y los lugares donde los gitanos se reunían de noche, iban a la caza de víctimas fáciles y exigían a cualquier hombre que los hubiera mirado mal que levantara los puños. No tenían amigos de verdad, tan solo un puñado de admiradores y un sinfín de alborotadores y desalmados que iban tras ellos alimentando unos egos ya de por sí hiperhinchados.

Mi madre, Bettie, era amiga de la hermana gemela de mi padre, Prissy: las dos habían sido amigas y compañeras de cigarrillos desde los diez años. Prissy nació con una enfermedad en los huesos y con los años necesitó usar una silla de ruedas. Pero incluso a pesar de la artritis incapacitante que sufría, era tan fiera como el resto del clan Walsh: la típica chica gitana de piel oscura con el pelo negro como el alquitrán que le caía hasta la cadera, ojos verdes, inteligentes y saltones, como los de un anfibio, y un cigarrillo permanentemente pegado a los labios.

El cigarrillo era lo único que las dos chicas tenían en común, porque el aspecto de mi madre no podía haber sido más distinto al de mi tía. No se sabe cómo, su madre, que tenía la piel oscura, había dado a luz una niña de piel blanquísima como la leche y una ardiente cabellera de color rojo. Había sido un bicho raro y una vergüenza para su familia, que era incapaz de comprender de dónde podía haber salido aquella insólita criatura. Hubo incluso rumores sobre una posible maldición —los gitanos no creen que tengan el poder de maldecir a nadie, pero algunos sí creen que pueden ser objeto de alguna maldición—. En realidad, simplemente era diferente, tanto en su aspecto como en su carácter. A diferencia de la mayoría de las mujeres gitanas, odiaba el cotilleo y era feliz estando sola.

Era la segunda de seis hermanos. Su hermano mayor llevaba el nombre de su padre, Alfie, y ella, el de su madre. Esta, Bettie, era una vieja arpía con unas piernas que eran igual de gruesas por arriba que por abajo. Era una hipocondriaca crónica y su cara dibujaba un gesto permanente de estreñimiento. El padre de mi madre era un viejo y apuesto diablo con un sentido del humor de lo más oscuro. Tenía esclerosis múltiple y fama de ser un viejo chiflado, una reputación que él mismo se encargaba de fomentar solo por diversión. No soportaba las peleas, tampoco le gustaban los caballos —otra pasión gitana— y los únicos perros que le importaban eran los que hubiera debajo de las ruedas de su camión. Sin embargo, le entusiasmaba inventar estofados; su favorito consistía en una cabeza de cerdo entera metida en un barril y acompañada de patatas y salsa.

Alfie, Bettie y su prole vivían en su propia parcela: un terreno descuidado con dos remolques y un inmenso autobús de dos pisos salpicado con un arco iris de colores. El autobús había sido un regalo para los niños: al despertar una mañana de Navidad, encontraron aquel autobús destartalado junto con ocho latas de pintura.

Detrás de la parcela había un bosque y allí, oculta, estaba lo que Alfie llamaba «su plantación». Cultivaba drogas —él insistía en que lo hacía con fines estrictamente medicinales— que, tras una serie de «comprobaciones», vendía a los hippies de la zona… e incluso a algunos oficiales de la policía local.

Todo el clan, a excepción de mi madre, compartía la piel oscura, el pelo oscuro y la constitución robusta de la abuelita Bettie.

Mi madre siempre nos decía que se había enamorado de mi padre a primera vista, cuando tenía diez años. Y él también se enamoró de ella a pesar de su aspecto fuera de lo común —o tal vez precisamente por eso—. Sabía que era la mujer que quería. Pero, por desgracia para ella, mi padre solo sabía hablar pegando puñetazos en los dientes. Cuando no estaba peleando, era tan tímido que parecía que tuviera un nudo en la lengua, hasta el punto de que durante tres años tuvo miedo de acercarse a ella. En lugar de eso, se dedicaba a pegar a cualquiera que pasara por allí y se arrimase demasiado a ella. En cierta ocasión pegó un puñetazo en la boca a un primo de mi madre; le rompió los dientes al pobre hombre solo porque la había acompañado a un bar.

Como mi padre no permitía que ningún otro hombre se acercara a mi madre y al mismo tiempo era incapaz de hablarle directamente a la cara, en la práctica estaba dejando a mi madre en la estacada. Con el tiempo, ella decidió actuar de una forma impensable en una sociedad gitana y se acercó a él.

Su primera frase dejó mucho que desear, pero funcionó.

—¿Vas a pedirme salir o qué? Si es que no, ¡vete a la mierda!

Mi padre, al verse encarado de aquella manera, recuperó el habla y la invitó a salir. Y eso fue todo. Según cuentan, solo la engañó una vez y tuvo como consecuencia que mi madre, su hermana Minnie e incluso la propia hermana de mi padre, Prissy, escribieran con lápiz de labios una serie de insultos la mar de desagradables en el coche nuevo de mi padre y, al parecer, limpiarlos fue una auténtica pesadilla.

Después de un año de cortejo, mi madre aceptó la torpe propuesta de mi padre y se casaron con dieciocho años. Ella llevaba un vestido de boda blanco que, para variar, no era tradicional. Siempre nos referíamos a él como el atuendo de «Mary Poppins en la feria» y ciertamente lo era: tenía hasta un sombrero con una cinta de color rosa y una sombrilla. Mi padre, en cambio, se presentó con la misma ropa que había llevado la noche anterior: pantalones de pana beige, una chaqueta a cuadros de color gris que no le quedaba nada bien, los dedos adornados con el habitual arsenal de oro brillante y una rosa en la pechera. No hay ni una sola fotografía de la boda en la que mi madre no salga furiosa.

A pesar de todo, los dos se querían mucho. Él la quería por ser tan diferente: su cuerpo pequeñito y esbelto y su voz calmada. Ella apreciaba en mi padre su lado sensible y entendía al niño problemático que llevaba dentro y la necesidad de demostrar su valía ante la familia.

Se quedó embarazada a los pocos meses. Ambas familias estaban convencidas de que había un heredero en camino, pero mi madre dio a luz una niña y poco después le dijeron que tenía un soplo en el corazón que podría ser mortal si intentaba tener otro hijo.

Abatido, mi padre trató de aceptar su mala fortuna disfrutando del nacimiento de su niña e incluso le otorgó su propio nombre, Frank, que en realidad había atesorado para su primer hijo varón. Pero el anhelo de tener un chico se apoderó de él y rogó a mi madre que volvieran a intentarlo. Menos de un año después, mi madre antepuso la felicidad de mi padre al peligro que correría su propia vida y cedió.

Volvió a quedarse embarazada y aparecí yo sin que, afortunadamente, hubiera ninguna señal de problemas cardiacos. Pasábamos mucho tiempo con nuestra madre, porque nuestro padre a menudo se marchaba durante varios días con los demás hombres, y Dios sabrá qué «negocios» se traían entre manos. La mayoría eran chanchullos, pero ganaba un buen dinero…, pobres no éramos, desde luego. En contra de lo que se suele creer, pocos gitanos lo son. Teníamos ropa limpia y buena, todas nuestras necesidades estaban cubiertas y no nos faltaba comida. Nos alimentábamos principalmente a base de comida para llevar y todos la preferíamos a cualquier otra. Sobre todo porque la cocina nunca fue uno de los puntos fuertes de mi madre. Lo hacía lo mejor que podía, eso sí: tostadas con judías, tostadas a palo seco o un cuenco de sopa enlatada. Además de los intentos ocasionales de asado los domingos, las únicas veces que preparaba una gran comida era cuando cocinaba el estofado de cabeza de cerdo que había aprendido de su padre, al que siempre seguían un brazo de gitano relleno de mermelada y unas natillas para quitarnos el mal sabor de boca.

Llenaba los armarios de la cocina con comida fácil de preparar: Rice Krispies y Frosties, paquetes de sopa instantánea, patatas fritas y las gruesas rebanadas de pan y mantequilla que tomábamos en todas las comidas. También ingeríamos copiosas cantidades de sal; independientemente de lo que se sirviera, en el plato de mi padre solía haber más sal que comida y a menudo se echaba varias cucharadas de sal en un solo plato.

Nuestros padres eran increíblemente golosos y nuestra madre a menudo se alimentaba a base de una chocolatina Mars al día y nada más. Siempre tenía una caja de caramelos en algún rincón de la caravana y nos ayudaba a Frankie y a mí a preparar Angel Delight, uno de esos postres en polvo a los que solo hay que añadir un poco de agua; a todos nos encantaba.

Aunque en la cocina había una mesa, por lo general solo la usábamos para mezclar nuestros brebajes viscosos. Comíamos delante de la tele con los platos apoyados en el regazo, a menos que fuera comida para llevar, en cuyo caso Frankie y yo comíamos en la parte trasera de la cabina del camión de nuestro padre, desde donde oíamos bromear a nuestros padres, que se sentaban en los asientos delanteros.

Mi padre era muy moreno, con un cuerpo robusto en forma de barril y piernas cortas y rechonchas. Nuestra madre siempre tenía que subirle los bajos de los pantalones. Le gustaba llevarlos muy subidos para que se le vieran los calcetines; estaba convencido de que eso le hacía parecer más alto. Era fornido, con unas manos enormes como palas, secas y ásperas como el papel de lija. Tenía las palmas agrietadas, como un terreno excesivamente reseco. Sus ojos eran marrón oscuro, con la parte blanca amarillenta y unas ojeras también oscuras tan profundamente marcadas que hacían que los ojos sobresalieran, confiriéndole una mirada aterradora. En la parte superior del brazo tenía un tatuaje que se extendía a lo largo del hombro de una gran rosa con dos golondrinas que portaban pergaminos donde se podían leer nuestros nombres: el de mamá, el de Frankie y el mío. Su pelo era negro y lo llevaba engominado, peinado hacia atrás, con unas patillas grisáceas que me recordaban al abuelo de la familia Monster.

En nuestro campamento, como en la gran mayoría de los campamentos permanentes, cada parcela contaba con su propio grifo exterior, un bloque de letrinas y una toma de corriente eléctrica con contador de pago. Todas las mañanas, Frankie y yo hacíamos rodar dos lecheras grandes y relucientes hasta el grifo y las llenábamos para después volver a arrastrarlas hasta la puerta de casa. Teníamos que trabajar en equipo, porque cada una de las lecheras era más alta que yo y una vez llenas era casi imposible moverlas. Se quedaban junto al escalón de entrada y, a medida que avanzaba el día, el agua se vertía en jarras y sartenes y se hervía para usarla en la bañera, la cocina, las bebidas calientes y para lavar la ropa.

Mi padre raras veces utilizaba el cuarto de baño interior, no tenía paciencia para esperar a que el agua hirviera en la olla. Al alba, incluso en invierno, iba al grifo con una toalla enrollada alrededor de los hombros descubiertos. Se inclinaba y dejaba que el agua congelada le cayera por la cabeza y mientras tanto humedecía el extremo de la navaja antes de rasparse la cara con la hoja helada. Todas las mañanas le observaba dar vueltas como un oso bajo el grifo de agua fría. Un sábado por la mañana, cuando yo debía de tener unos seis años, decidí afeitarme también. Cuando mi padre dejó la navaja en su sitio, la cogí y con tan solo dos pasadas me rasuré ambas cejas —mi único vello facial por aquel entonces— antes de salir orgulloso del cuarto de baño para exhibir el resultado de mis esfuerzos. Frankie se puso a gritar y mi madre me hizo pasar una semana entera con dos tiritas coloreadas en el lugar donde debían haber estado mis cejas hasta que finalmente volvieron a crecer.

En casa, nuestro padre iba sin camiseta, aunque siempre llevaba tirantes, incluso sobre los hombros desnudos. Cuando salía siempre vestía elegante, con camisas de manga corta, jerséis oscuros y un abrigo de piel de oveja como el de Del Boy.[2] Al llegar a casa, si la faena se le había dado bien, estaba de buen humor y me sentaba encima de su regazo en su sillón, uno grande de color marrón oscuro junto a un cenicero de pie que llegaba hasta el apoyabrazos. Me hacía dibujos de dinosaurios con dientes ensangrentados y colas rizadas como las de las salamanquesas.

A veces, cuando volvía tarde a casa, se quedaba de pie, quieto, en la puerta de la habitación que Frankie y yo compartíamos y nos despertaba para que charláramos un rato. Entonces llegábamos a trompicones y medio dormidos hasta el salón mientras él nos preparaba té y tostadas con mermelada. Nos sentábamos, mojábamos las tostadas en el té y nuestro padre nos preguntaba qué habíamos estado haciendo en su ausencia.

Le gustaba jugar con nosotros y gastarnos bromas. Un Halloween, se puso a dar vueltas fuera de la caravana vestido con su viejo mono de trabajo, un delantal de carnicero y un sombrero de cono hecho con celo y un papel navideño estampado con Papás Noel pequeñitos. Empezó a dar golpes en las ventanas y nos dio un susto de muerte; no dejaba de reírse a carcajadas mientras nosotros chillábamos aterrados.

Pero su buen humor era algo aislado e impredecible, y perdía los estribos a la mínima. En aquellos primeros años, el blanco de su ira era sobre todo nuestra madre, aunque yo me llevaba mis buenas palizas cuando me portaba mal. En cambio, rara vez se atrevía a pegar a Frankie. Si alguna vez llegó a levantarle la mano, los gritos de mi hermana hacían que la casa se viniera abajo y él lo dejaba. Ella se parecía mucho más a él que yo y sabía exactamente cómo manejarlo.

A pesar de todo, siempre tenía ganas de que volviera del trabajo, a no ser que nuestra madre nos hubiera advertido: «Espera a que venga tu padre». Solo nos amenazaba cuando estaba al límite de su paciencia, pero cuando lo hacía, siempre cumplía su palabra y sabíamos que nos esperaba una buena.

Quería a mi padre y con todo mi corazón deseaba complacerle y conseguir que estuviera orgulloso de mí. Pero incluso en aquella primera época, cuando empecé a caminar y a hablar, de alguna manera ya sabía que no estaba a la altura de sus expectativas. Mientras jugaba, por el rabillo del ojo veía que me miraba con una expresión de irritación y antipatía.

Su mirada me hacía sentir como si aplastara mi corazón con una roca. Yo no estaba dando señales de convertirme en el He-Man musculoso que él tanto deseaba que fuese y parecía como si yo estuviera inmunizado contra la energía especial que aquellos guantes supuestamente debían otorgarme.

Con mi madre todo era muchísimo más simple. Yo la adoraba. Nunca nos hablaba en tono condescendiente y nos enseñó a apreciar lo que teníamos. Nunca me hizo sentirme como mi padre. No era una persona afectuosa ni cálida y tenía algo de distante e intocable. Pero, aun así, me encantaba pasar tiempo con ella y me parecía mágica, como si habitara un mundo distinto al de los demás, uno del que deseaba formar parte.

Ninguno de nuestros padres nos dijo jamás que nos quería. Palabras como esas se consideraban una señal de debilidad. Pero, por la manera en que mi madre me miraba a veces, sabía que sí me quería. Incluso aunque hubiera querido ser más abiertamente afectuosa, no habría podido ofrecerme más que una mirada. Las mujeres tienen estrictamente prohibido mostrarse «sobreprotectoras» con los hijos para no comprometer la ruda masculinidad que se espera de los hombres gitanos.

Mi madre únicamente nos demostraba algún tipo de afecto cuando estábamos enfermos. Como la mayoría de las mujeres gitanas, los beneficios de la medicina moderna no le entusiasmaban lo más mínimo; depositaba mayor fe en la práctica del pensamiento positivo, combinado con un toque de negación y extraños remedios de vieja. Sus métodos eran cuando menos chapuceros. Siempre que me resfriaba, me hacía acostarme en el sofá con hojas de menta metidas en la nariz y me restregaba todo el pecho con cualquiera de las salsas que más abundaran en el armario.

—Vamos a sacarte esa bola de mocos de ahí dentro —decía al tiempo que rebuscaba algo en el cajón de la cocina. Entonces, entonando un verso de la canción folk Puff the Magic Dragon, me daba golpecitos con una cuchara de madera en el pecho para disolver la flema.

Sin embargo, cuando, más adelante, era Frankie la que se resfriaba, el remedio cambiaba. A ella le tocaría tumbarse bocabajo con algún otro tipo de salsa diferente esparcida por la espalda y las hojas de menta alrededor del cuello enganchadas en un cordón de zapato. Lo único que siempre formaba parte del proceso eran los golpeteos con la cuchara de madera. Hacía rebotar la cuchara en los omoplatos de Frankie como si mi hermana fuese un xilófono.

Una vez, las manos de Frankie se cubrieron de verrugas y nuestra madre estaba convencida de que era la venganza de un sapo que Frankie había aplastado varios días antes saltando al suelo desde los escalones de la puerta de la caravana. Nos mandó salir con un cubo para recoger babosas, una por cada verruga. Cuando volvimos a casa con ellas, exprimió el moco de cada babosa y lo restregó en las verrugas, ignorando los gritos y las arcadas de Frankie. Después de untarle las manos con el jugo de babosas, las envolvió con bolsas viejas y las pegó con cinta adhesiva.

Al día siguiente salté de la cama y saqué a Frankie de la litera de arriba para ver si la magia de nuestra madre había surtido efecto, tal y como nos había prometido. Para nuestra consternación, tenía las manos exactamente igual que el día anterior. Nuestra madre, desconcertada por el fracaso de su infalible medicina, nos llevó en coche hasta la cabina telefónica más cercana para llamar a la abuelita Bettie y verificar si había pasado por alto alguna parte del proceso. Nos quedamos esperando en el coche y la veíamos agitar los brazos y gritar al auricular. Tras colgar de un porrazo, volvió bramando al coche y condujo al supermercado, donde compró varios paquetes de beicon. Frankie debía dormir con todas esas lonchas enrolladas en las manos y por la mañana había que enterrarlas en el jardín. Mi madre hizo todo aquello con gran solemnidad, pero después de una semana de ansiosa expectación, las verrugas no se habían desprendido. Si acaso, habían crecido. En ese momento, tras aceptar su terrible fracaso como bruja, nuestra madre finalmente se rindió y llevó a Frankie al médico.

[2] Personaje protagonista de Only Fools and Horses, sitcom de la BBC muy popular en el Reino Unido, que se emitió entre 1981 y 1991.

03

Las hermanas Grim

En aquella época, nuestra vida social giraba en torno a bodas, funerales y reuniones familiares. Ninguna otra raza será capaz de celebrar jamás una boda o un funeral como lo hacen los gitanos. En el mundo romaní, realmente todos se conocen entre sí y muchos están emparentados, de modo que siempre acuden cientos de personas.

No hacía falta enviar invitaciones, simplemente se corría la voz y los invitados se presentaban sin más. Los gitanos generalmente no son religiosos —aunque muchos, como mi padre, ponían en sus coches y camiones «un pez cristiano» para mejorar sus posibilidades de parecer honestos y conseguir faena—, pero eligen casarse en iglesias porque cabe más gente que en el registro civil y porque quedan mejor como telón de fondo en las fotos nupciales.

Nuestra madre odiaba casi todos los acontecimientos sociales, sobre todo porque, dondequiera que fuésemos, mi padre terminaba provocando alguna reyerta. Con frecuencia se negaba a ir, así que nuestro padre iba solo en representación de todos nosotros. Frankie y yo respirábamos aliviados, porque la verdad es que no disfrutábamos aquellas reuniones mucho más que ella…

Sin embargo, no hubo manera de escaquearnos de la boda de la tía Nancy y el tío Matthew. La tía Nancy era la hermana menor de mi madre; era la viva imagen de la abuelita Bettie, con su mismo mal genio. A veces venía a cuidarnos y, desde el instante en que nuestros padres se daban media vuelta, empezaba a lanzarnos órdenes como si fuésemos sus esclavos. Nos pedía que le preparáramos un sándwich. Con patatas fritas de bolsa. Y un té. Y un vaso de Coca-Cola. Y luego otra bolsa de patatas fritas. No paraba de comer y después nos hacía salir a jugar fuera, al frío.

En su boda, Frankie y nuestras primas Olive y Twizzel fueron las damas de honor, y, como el niño que iba a hacer de paje —que venía por parte de la familia del tío Matthew— se puso enfermo, me obligaron a ocupar su papel en el último momento. La talla de aquel niño era la mitad que la mía, así que entre mi madre y la abuelita Bettie tuvieron que embutirme en aquel trajecito de marinero, que incluía un sombrero como el del Pato Donald. Durante todo el día, en lugar de escabullirme para dedicarme a mis habituales cacerías de insectos y a mis siestecitas, tuve que unirme a las chicas —que iban vestidas como las duendecillas de El mago de Oz— para tirar pétalos por el suelo antes de que los pisoteara la gorda de nuestra tía. Nos vengamos de que nos hicieran parecer munchkins poniendo caras de demonio y haciendo cortes de manga en todas las fotos…, hasta que nos pillaron y nos dieron una buena zurra delante de todo el mundo.

Así como la tía Nancy no podía darnos más igual, nos encantaba la hermana mayor de nuestra madre, la tía Minnie: una cleptómana fumadora empedernida que aparecía dos veces por semana para llevarnos a nuestra madre, a Frankie y a mí de excursión al centro comercial más decente de los alrededores.

La tía Minnie salía de su Ford Capri envuelta en humo y ceniza y llegaba hasta la puerta de nuestra caravana dando tumbos por el asfalto por culpa del largo abrigo de visón de segunda mano, que se iba enganchando una y otra vez en la punta de sus zapatos de tacón rojos.

Al subir los escalones, tenía que tirar de su voluminoso abrigo hasta que conseguía atravesar la puerta.

—Buenos días, mis pequeños ladronzuelos. ¿Dónde está vuestra madre?

Nuestra madre entonces gritaba desde la puerta de la habitación:

—Mucho zapato rojo, pero pocas bragas, Minnie. ¿Nunca has oído esa expresión?

—¿Y quién dice que lleve bragas? —contestaba riendo Minnie.

A continuación, encendía otro cigarrillo y se tiraba en el sofá a mi lado. Su voz casi siempre era algo estropajosa por el piti que le colgaba en los labios.

—Prepárale una taza de café a tu tía, ¿eh, cariño? —le pedía a Frankie.

Frankie y yo la llamábamos «tía Cruella». Con veintiún años —es decir, casi una solterona en términos gitanos—, había salido dos veces con Jaybus, un doble de Elvis procedente de Birmingham, y en la tercera cita se casaron. Las tres veces, Jaybus había pedido prestado el coche a su padre y había llevado puesto un buen traje para convencer a la tía Minnie de que había cazado a un millonario y, por tanto, a partir de ese momento tendría la vida resuelta. Por desgracia, el tío Jaybus en realidad era un trapero con nulas aptitudes sociales y una voz como la de Goofy, el perro de los dibujos animados. Frankie y yo le queríamos mucho. Y mi tía, a pesar de la decepción inicial, también.

Una vez fue consciente de que su marido no iba a poder cuidarla como ella deseaba, se buscó la vida para tener sus propios medios de subsistencia: tareas del hogar o hurto. Pedía a sus amistades que le dijeran qué necesitaban y, cuando tenía una lista lo bastante larga, para allá que se iba a la caza. Como solo tenía una hija, Romaine, que era un par de años más joven que nosotros, nos designó a Frankie y a mí como sus cómplices. A veces, para los trabajos de mayor envergadura, pasaba por casa del tío Alfie para recoger a nuestras primas, Olive y Twizzel. Entre ellas se llevaban un año, igual que Frankie y yo, pero a diferencia de nosotros, no se soportaban la una a la otra. Desde el instante en que entraban en el coche de la tía Minnie, empezaban a zurrarse disimuladamente y lo único capaz de hacerlas callar era la promesa de ir a un McDonalds.

Los viajes con la tía Minnie siempre eran una aventura. Mientras nuestra madre hacía la compra semanal en el supermercado, Frankie y yo íbamos detrás de la tía Minnie empujando el carrito de Romaine. La tía entraba en alguna tienda, agitaba el abrigo de visón y, con un acento que recordaba al de Margaret Thatcher, llamaba a gritos al vendedor que estuviera más cerca.

Mientras hablaba con él, «echaba un vistazo» a las estanterías, cogía todos los artículos que quería que nos lleváramos y les daba un buen meneo antes de volver a dejarlos en las perchas. Nosotros entonces llenábamos el carrito, y nuestros bolsillos, y entretanto la tía Minnie se dirigía con un montón de prendas al vestuario, acompañada del pobre vendedor.

Volvía a salir al cabo de varios minutos.

—¿Ha encontrado algo, señorita? —preguntaba el dependiente.