3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Harlequin Internacional

- Sprache: Spanisch

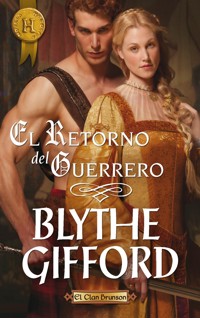

Se decía que los habitantes de la frontera escocesa eran salvajes e indómitos… John formaba parte de un poderoso clan de la frontera, pero no había vuelto a su casa desde hacía años y ahora debía persuadir a su familia de que respondiera a la llamada del rey en nombre de la paz. Para conseguirlo, ya que el fracaso no era una opción, John sabía que debía ganarse a Cate Gilnock, la hija de una familia aliada y que era la clave de su éxito. Pero esta hermética belleza era inmune a los halagos y a la seducción. Sin embargo, el dolor y la vulnerabilidad que percibía en el brillo de sus ojos le atraía de un modo inexorable y le empujaba a convertirse de nuevo en el guerrero del clan Brunson…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2012 Wendy B Gifford. Todos los derechos reservados.

EL RETORNO DEL GUERRERO, Nº 538 - octubre 2013

Título original: Return of the Border Warrior

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-687-3816-1

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Uno

The Middle March, frontera escocesa central

Final de verano, 1528

Algo iba mal. Incluso con la distancia que le separaba no tenía dudas, aunque no podía decir de qué se trataba.

John no había vuelto a ver la imponente torre de piedra de su familia desde hacía diez años, momento en que fue enviado a la corte del rey niño, y ahora que aquel niño había crecido lo había enviado de vuelta a casa con una tarea que acometer.

Y que él pretendía acometer lo más rápidamente posible para volver a marcharse de aquel lugar y no regresar jamás.

Un haz de luz del sol alargó las sombras sobre la hierba aún verde. Su caballo se removió inquieto igual que el viento, y en sus alas trajo el hondo lamento del llanto.

Eso era lo que había notado: la muerte. Alguien había muerto.

¿Quién?

Movió las riendas y puso a su caballo en marcha, pensando en la familia que había dejado atrás: padre, hermano mayor y hermana menor. Su madre había muerto hacía ya doce meses, y por lo menos su familia se había ocupado de avisárselo.

Su hermana era la única que quería volver a verlo.

No podía estar seguro de que aquel lamento fuera por algún miembro de la familia, pero aun así galopó por el valle como si el momento de su llegada importase.

Al llegar a la puerta de entrada al muro que rodeaba la torre, alguien le salió al encuentro, tal y como esperaba. No reconoció al hombre, y el hombre tampoco lo reconoció a él.

Se quitó su pulido yelmo para que pudiera verlo. Era agradable volver a sentir el aire fresco en la cara.

—Mi nombre es John Brunson. Sir John Brunson ahora. El rey me armó caballero —había esperado años y millas para decir aquellas palabras—. Decidle a Geordie el Rojo que su hijo menor está aquí.

«Y decidle también que no me quedaré mucho tiempo».

El hombre se apoyó en la pica.

—No voy a poder decirle nada a Geordie el Rojo, porque yace muerto en su lecho.

Y John, mudo, no fue capaz de fingir pena por la muerte de su padre.

Fuera John o sir John, no había modo de convencer al hombre para que lo dejase pasar. A pesar de que se estaba congregando la gente para el duelo, le hicieron esperar a que fuese su propio hermano, Rob, quien verificase su identidad. Y no podía culparlos por ello. En la frontera escocesa las cosas siempre habían sido así.

En realidad, poca confianza más había encontrado entre los hombres que rodeaban al rey, aunque eran menos obvios en mostrar su desconfianza.

Rob, con barba y más alto y más fuerte de lo que John lo recordaba, se plantó en el camino de acceso, los brazos cruzados sobre el pecho, dejando que John siguiera sudando bajo el peso de la armadura. La gente lo llamaba Rob el Negro tanto por su cabello como por su habitual mal humor, y en aquel momento lo miraba con las líneas del entrecejo marcadas. ¿Cuántas se deberían al hecho de encontrase inesperadamente siendo el jefe del clan?

—Así que dices que eres mi hermano.

Ni siquiera Rob lo reconocía. Claro que tenía solo doce años cuando se marchó.

—Así es. Tienes ante ti al hijo de Geordie el Rojo.

—Un Storwick podría decir lo mismo —su desdén y su escepticismo eran tal y como él los recordaba. Y los detestaba—. ¿Qué te trae por aquí?

No dijo «qué te trae a casa», como si él tampoco pensara en la torre como su hogar.

Pero todo había cambiado. Todo era distinto. En lugar de pedir el permiso de su hermano y solicitar su ayuda, iba a decirle simple y llanamente lo que tenía que hacer.

—Me envía el rey Jaime V.

Su hermano le dedicó una mueca.

—Eso no te servirá para entrar aquí.

Durante los últimos quince años los asuntos de la frontera habían quedado en manos de consejeros, de modo que el nombre del rey no inspiraba temor alguno. Pero John lo conocía lo suficiente como para saber que eso iba a cambiar, y muy pronto.

—Mírame a los ojos y lo sabrás.

Johnnie Blunkit lo llamaban, el único Brunson con los ojos azules.

—Si eres un Brunson, dime: ¿cómo se llamaba el padre del padre del padre de tu padre?

Intentó recordar pero no acudió el nombre a su memoria. Entonces intentó acordarse de la balada de los Brunson, pero solo los primeros versos acudieron a su recuerdo:

«Silencioso como la luna, firme como las estrellas

Fuerte como el viento que barre Carter’s Bar…»

Poco más recordaba de su gente. Y le sobraba aún.

—Puede que no sea capaz de darte el nombre de mi tatara tatarabuelo, pero recuerdo bien una ocasión en que me intentabas enseñar el arte de la espada. La hoja de tu arma se escurrió y aún tengo la marca en las costillas.

Algunas de las damas de la corte encontraban aquella cicatriz bastante interesante.

Rob no dejó de fruncir el ceño, pero hizo un movimiento de cabeza hacia los guardias y la puerta se abrió con un crujido de sus goznes.

John entró montado, buscando a alguien a quien reconocer. ¿Era aquel el rincón donde Rob y él solían practicar con la espada y la daga? ¿No era un poco más allá el sitio en el que su hermana y él enterraron los juguetes? Nada le resultaba más familiar que lo visto en cualquier otro castillo en el que el rey y él hubieran pernoctado a los largo de los años.

Todo le parecía igualmente frío y desangelado.

Una joven delgada y de cabello rojo salió al patio.

—¿Johnnie?

Bessie.

Al menos su hermana lo había reconocido. Cuando se marchó era una niña de ocho años y los dos habían estado muy unidos, juntos contra el mundo.

Y ahora era una mujer hecha y derecha.

Desmontó y la abrazó, dejando que ella le abrazara a su vez durante más tiempo del normal porque así tenía algo que hacer, tiempo para pensar. Y la ilusión momentánea de que aquel seguía siendo su hogar.

—Ay, Johnnie… ya les decía yo siempre que volverías a casa.

La separó de él para poder mirarla a los ojos, marrones como los de todos los Brunson excepto él, rojos aquel día por las lágrimas.

—No por mucho tiempo, Bessie —nunca se quedaría allí—. Ahora soy sir John y sirvo al rey.

Rob se acercó a él y le asió por un brazo pero sin calor alguno.

—He de hablarte. El rey quiere…

—Lo que quiera el rey no pienso escucharlo ahora. Esperará a que Geordie el Rojo descanse con los suyos.

Siempre había sido así. El trabajo, la vida misma se detenía en los días previos al entierro.

Así eran las cosas en la frontera, pero el rey no tenía tiempo para esperar.

John decidió guardar silencio por el momento y seguir a Bessie a la torre. Su pesada armadura producía extraños sonidos metálicos de protesta al subir las escaleras hasta el salón central.

—Lo he encontrado en su cama —dijo Bessie, pensando seguramente que John querría conocer los detalles—, al ir a buscarlo porque no había bajado a desayunar. Ha muerto mientras dormía, sin que nadie estuviera a su lado para recibir sus últimas palabras —añadió en voz baja, como si hablar más alto provocase sus lágrimas—. Nos lo han arrebatado sin que haya podido despedirse —la voz le tembló—. Pero parece en paz, como si siguiera dormido.

—No es muerte para un guerrero —murmuró Rob a su espalda.

Bessie se detuvo en la puerta del salón de reuniones.

—He de prepararlo —dijo, y abrazó brevemente a John para luego tomar el siguiente tramo de escaleras que conducía al otro piso, donde se encontraba el cadáver de su padre, acechando por encima de sus cabezas como el ángel del mal.

Al menos ella lloraría la muerte de Geordie Brunson.

El salón estaba abarrotado y la gigantesca chimenea encendida ocupaba casi la mitad del muro exterior. Pero en lugar de deudos de luto encontró una mesa en torno a la que estaban reunidos media docena de guerreros.

—Es mi hermano John —anunció Rob, sin hacer mención a su distinción de caballero e insinuando que la única razón por la que estaba allí era para llorar la muerte de su padre.

Uno a uno los hombres fueron levantándose para saludarlo. Endurecidos por la guerra y la dureza de sus vidas, vestidos con chalecos acolchados de lana y unas botas de cuero bien curtido, le estrecharon la mano solo porque era un Brunson. Ninguna otra razón había para que confiaran en él, y nadie la necesitaba.

El último, el más delgado, sentado de espaldas a él, se levantó al fin y John pudo comprobar, atónito, que se trataba de una mujer.

Sus ojos castaños no le dieron la bienvenida como los demás.

—Te presento a Cate. Estos son sus hombres —dijo Rob como quien habla del tiempo.

Era una mujer alta, delgada y rubia, con el mismo físico que el vikingo que, según contaba la leyenda, era el padre de todos los Brunson: ojos castaños, nariz fina, barbilla cuadrada, mejillas hundidas no solo por el hambre; ni su rostro ni su cuerpo mostraban la suavidad femenina.

Una mujer que se negaba a serlo. ¿Cómo podía tratar con semejante persona?

Le ofreció la mano como había hecho con el resto pero ella no se la estrechó, sino que se limitó únicamente a asentir a modo de saludo. Él le devolvió el gesto conteniendo el resentimiento, antes de bajar la mirada sin pretenderlo en busca de pechos y caderas, pero sólo encontró ángulos y bordes, nada de curvas. Ni un rincón donde un hombre pudiese hallar consuelo.

Y a juzgar por la expresión de los demás, ninguno lo buscaría.

—¿Perteneces al clan de los Brunson? —le preguntó. Bien podía ser una prima olvidada.

Ella se irguió y negó con la cabeza, coronada de cabellos rojizos y cortos.

—Soy de los Gilnock.

Los Gilnock eran parientes lejanos que descendían del mismo nórdico sediento de sangre que ellos… y la única familia de cuantas vivían en la frontera más implacable que la suya propia.

—Pero está bajo nuestro techo —puntualizó Rob. Bajo la protección de los Brunson, como se haría con un niño huérfano.

Con un movimiento rápido y fluido se acercó a Rob y a John.

—He de hablarte, Rob —dijo ella. Su voz también le sorprendió. Era más profunda de lo que se había imaginado, y sus palabras sonaban rotundas, hondas y tersas, como si estuviese compartiendo secretos en la oscuridad—. Vuestro padre murió sin haber cumplido su palabra. ¿Qué va a ocurrir ahora?

—No era vuestro padre —replicó John, preguntándose qué promesa sería esa. Sin embargo aquella mujer parecía mucho más Brunson que él, como si llevara aquellas ropas de hombre para usurpar su puesto.

—Era mi jefe —contestó ella, mirando al nuevo jefe al hacerlo—. Juró proteger a mi familia.

—Un Brunson dio su palabra, y será honrada —replicó con dureza Rob.

En la frontera, la palabra de un hombre se respetaba incluso después de su muerte. En la corte, la palabra no duraba ni siquiera hasta la cena.

—¿Cuándo? —insistió ella.

—Cuando haya sido enterrado. Tendrás que esperar —y mirando a John a modo de advertencia, añadió—: Como también otras cosas.

Cate captó la mirada y se volvió hacia John.

—¿No venís por su muerte? —le preguntó. Parecía dispuesta a calibrar su respuesta. Aquella mujer no despertaba en él las sensaciones que solían provocarle las de su sexo, sino que parecía tan fría y fiera como su hermano.

Rob quería que esperase al entierro, pero su padre estaba muerto y el rey, vivo. E impaciente.

—Traigo una orden de comparecencia del rey.

—Querrás decir de sus tíos, de su madre o de su padrastro, ¿no?

Rob parecía tan poco dispuesto a escucharle como Cate Gilnock.

John entendía sus dudas. Jaime, seis años menor que él, había sido rey desde su nacimiento, pero sus primeros dieciséis años los había pasado bajo el control de otros.

—De ninguno de ellos. Es su deseo personal y de nadie más.

Permanecieron un momento en silencio.

—Un hombre con mucho por demostrar —respondió Rob.

¿Hablaba del rey, o de él?

Cate sonrió de medio lado.

—¿Y qué mensaje es tan importante para que tu rey te envíe aquí, envuelto en tu armadura?

El peto y los demás accesorios que tanto habían impresionado a las bellezas de la corte.

—También es el vuestro.

—¿Ah, sí? —se encogió de hombros—. No lo conozco y no le he jurado lealtad. Mi familia y mi brazo derecho son lo que me mantiene a salvo, no vuestro rey.

—Pero lo hará —respondió, intentando que su voz no le afectara, una extraña combinación de dureza y seducción—. Ordena que todos los hombres se unan a él en la guerra contra el traidor que lo ha retenido cautivo durante los dos últimos años.

El «traidor» había sido regente hacía tiempo, pero todo cambiaba.

Cate, no Rob, se apresuró a contestar:

—Y su majestad os envía para decírnoslo, ¿verdad? Pues es una paliza inútil la que le habéis dado a vuestro caballo, porque los Brunson no cabalgarán por ningún rey, sino para cumplir la promesa hecha por Geordie el Rojo de acabar con Willie Storwick el Marcado.

Se preguntó qué habría hecho ese hombre para merecer tanto odio, pero en realidad no le importaba. Si la promesa la había hecho su padre, quedaría rota.

—El rey os ordena que peleéis contra sus enemigos, no entre vosotros. No habrá más batidas, ni saqueos, ni robos de ganado. He venido para ejecutar la voluntad del rey.

Y para ganarse su puesto al lado del rey, pero eso no iba a decírselo.

—¿Y también venís a impedir que el sol salga cada mañana? —le preguntó con una sonrisa de medio lado.

Si eso lo hubiera dicho un hombre, le habría contestado con un puñetazo en la boca.

—El rey desea…

—El rey no gobierna aquí.

Su hermano había hablado en voz baja pero con dureza, y su expresión le recordó por qué le apodaban el Negro.

—Gobernamos nosotros —añadió.

«Gobierno yo», podría haber dicho, porque sería él quien decidiría los movimientos de los Brunson.

Hace unas horas, la decisión habría sido de su padre.

—Supongo que vuestras lealtades no estarán con el rey inglés —les dijo.

—Mi lealtad es para con mi familia —respondió su hermano—. ¿Y la tuya?

Su familia y él se habían separado hacía años. Nada lo había dejado más claro que su vuelta.

—Todos le debemos lealtad al trono. Escocia debe ser un solo país o no será nada.

—Yo no le debo nada al mocoso de tu rey —espetó Cate dirigiéndose a la puerta—. Volved y decidle que nos deje en paz.

Nadie la siguió.

John miró a Rob aguardando su decisión, pero su hermano parecía paralizado. Era el hijo que más se parecía al padre, y a pesar de que llevaba toda su vida preparándose para guiar a la familia, la incertidumbre parecía esconderse bajo la línea de su mandíbula.

Los hombres de la frontera llevaban mucho tiempo manteniéndose al margen de los reyes de ambos países y no, aquel no era el momento de obligar a un hijo de luto por su padre a elegir entre cumplir lo que su difunto padre había prometido y las órdenes del rey.

Pero si Cate desvinculaba a su hermano de la promesa hecha por su padre, la elección se volvería más sencilla y sólo tendría que pelear con la terquedad de su hermano en lugar de con el fantasma de un hombre muerto. Para que los hombres de Brunson cabalgaran hacia oriente y se reunieran con su rey, Cate Gilnock debía olvidarse de sus exigencias.

Y él la convencería precisamente de eso. Y sin dilación. El rey esperaba que John le llevase a los Brunson antes de los primeros hielos.

Se sirvió cerveza y comenzaron a contarse historias, historias de Geordie el Rojo en sus mejores años. Y en sus peores.

No quería compartir risas o lágrimas que no sentía, de modo que John dejó a Rob y al resto en el salón y salió en busca de un lugar en el que dejar su armadura y sus alforjas.

Evitando el piso en el que estaba el cuerpo de su padre, subió al dormitorio abierto del último piso. Había hecho el viaje solo, sin tan siquiera un escudero, con el fin de ir más rápido y de mantener la confidencialidad, de modo que se quitó la armadura sin ayuda de nadie.

No estaba dispuesto a pedírsela a su hermano.

Y mientras lo hacía, comenzó a darle vueltas al problema de Cate Gilnock.

Durante los días que durase el luto y el entierro dejaría tranquilo a su hermano y emplearía todo su encanto con ella, y para cuando su padre descansara bajo tierra habría conseguido que ella liberase a Rob de la promesa que había hecho.

Por su porte y su aspecto no se parecía a ninguna de las mujeres que había conocido, aunque estaba convencido de que en el fondo sería igual que todas las demás. Sabiendo cómo llevarla conseguiría tranquilizarla.

Estaba claro que la razón sería inútil con ella, al igual que con su hermano, pero había otros modos.

Su familia podía confundirle, pero no las mujeres. Sabía cómo halagar y convencer, cómo arrancar una sonrisa o un beso. El rey y él habían compartido un buen número de mujeres, y John incluso se había permitido enseñarle un par de cosas a su majestad, si bien era cierto que el rey necesitaba pocas enseñanzas en ese terreno.

Bajó las escaleras en su busca con una sonrisa en los labios. Cate Gilnock no debía haber recibido nunca las atenciones de un hombre como él, teniendo en cuenta su comportamiento. Lo único que necesitaba era una palabra almibarada y una sonrisa cautivadora para que en poco tiempo desvinculara a Rob de la promesa que había hecho su padre.

Y los hombres de la familia Brunson acudirían a la llamada de su rey.

Cate se obligó a bajar despacio las escaleras de la torre cuando lo que de verdad deseaba era hacerlo a todo correr. Pero ahora solo corría al encuentro de las cosas, nunca huyendo de ellas.

El miedo solo animaba a los hombres.

Pero aquel, con su cortesía y su armadura de caballero, la asustaba como ningún otro lo había hecho en años. No porque pensara que podía hacerle daño físicamente. No volvería a permitir que eso ocurriera.

Y si alguno lo lograba, no se permitiría sentirlo.

No. Era porque había visto en sus ojos que la estaba juzgando, criticando la gruesa armadura que había colocado en torno a su vida, piezas de hierro ocultas entre los pliegues de su chaleco.

Si supiera la verdad, sería aún peor.

Escapó a los establos, donde su sabueso había sido confinado hasta que se celebrara el entierro. Normalmente Belde no se separaba de su lado, ayudándola a mantener a raya su miedo, pero un perro en la casa donde había un muerto podía acabar muerto también si se acercaba demasiado al cadáver.

Y se dejaría despellejar viva antes de permitir que le ocurriera algo a su perro.

Moviendo la cola, Belde la olfateó de arriba abajo, que era su modo habitual de saludar, pero aquella vez se entretuvo más porque detectó un olor desconocido.

—Es un nuevo Brunson lo que hueles —le dijo, rascándole detrás de las orejas. Un Brunson que amenazaba la frágil barrera que la protegía—. Muérdele cuando lo veas.

Concentrado en aquel nuevo olor, el animal no levantó la cabeza, pero ella lo abrazó y hundió la cara en su pelo rojizo. No habría lágrimas, pero aquella criatura sería la única que presenciaría su dolor.

Los hombres la aceptaban sin hacer preguntas. Braw Cate, la llamaban, Cate la Valiente, y aunque no era exactamente una camarada de armas ninguno la veía como una mujer. Esa parte de sí misma había muerto y no permitiría que nadie la resucitara.

Y mucho menos un Brunson de ojos azules.

Levantó la cabeza y adoptó una expresión firme.

La pena quedaría enterrada en el pelo de su perro.

John la encontró cuando la tarde se teñía ya con una luz suave y gris, haciendo algo que nunca había visto hacer a una mujer: blandir la espada contra su propia sombra en un rincón del patio.

Se quedó observándola desde la puerta, más atónito que nunca. Era delgada y fuerte. Huesos y músculos doblegados a su voluntad. Aquella no era la primera vez que tenía una espada en la mano, pero era un arma que medía casi la mitad de su estatura y que un hombre necesitaba las dos manos para empuñar.

¿Qué clase de mujer intentaba hacerlo?

Sin hacer ruido desnudó su daga y fue acercándose por el perímetro del patio. Al enfrentarse a un arma empuñada por un hombre, se sonrojaría y se rendiría sin dudar.

Le oyó llegar antes de que estuviera a tiro del filo de su espada y se volvió para enfrentarse a él. John cruzó su arma con la de ella.

—¿Os rendís? —le preguntó sonriendo.

Con un golpe, apartó su daga.

—Nunca.

Y apretando los labios y mirándole con los ojos entornados, le apuntó con la espada al pecho como si pretendiera tocarle.

O incluso algo más letal.

John apretó el puño de la daga y dio un paso atrás. Ojalá llevase aún puesta la armadura. En guardia la acometió, la excitación en pugna con la rabia a medida que iban describiendo un círculo el uno frente al otro. Había aprendido a luchar en aquel mismo patio, su motivación la diferencia entre la vida y la muerte, pero su estilo se había pulido junto al rey, que empuñaba una espada de adulto con trece años.

Siendo el partenaire del rey Jaime, aleccionado por su mismo maestro, había desarrollado una elegancia eficaz que le permitía desplegar sus habilidades sin temor a resultar herido.

Incluso estando en desventaja por su arma, debería ser capaz de jugar con aquella mujer hasta hacerle deponer el arma.

Pero ella no parecía saber nada de esas reglas. Blandía su espada con la dureza de un guerrero a lomos de su caballo, defendiéndose de un enemigo que la acometiera con una pica. Sus movimientos desprendían urgencia, incluso pasión, una sensación que le alteró la sangre.

La sangre y algo más.

Saltó justo a tiempo de evitar el filo. Aquel no era momento para distracciones. Había esperado una justa galante, pero se estaba enfrentando a un guerrero.

Hizo un movimiento alto, pero ella levantó su espada y se giró de costado para bloquear su golpe. Un movimiento inteligente, pero levantar la espada con las dos manos había agotado su fuerza y cuando la bajó los brazos le temblaban.

Aprovechando su debilidad volvió a atacar y sus armas se cruzaron de nuevo, y preparado ya cargó su peso y su fuerza contra su hoja; aunque ella no soltó, él pudo apartarla y acercarse lo suficiente para notar cómo su pecho subía y bajaba por el esfuerzo, casi rozándole.

Lo bastante cerca para que los pensamientos le volaran una vez más al hecho de que, bajo la túnica y el chaleco, tenía senos. Ahora podía verle la cara, sus ángulos, tan esculpidos y bien definidos como su espada.

—¿Os rendís ahora?

Jadeando contestó que no con la cabeza, pero tenía los labios entreabiertos y sintió la tentación de probarlos. Al fin y al cabo era una mujer, y un beso sería más convincente que una espada.

Empujó más abajo su espada, se acercó y la besó.

El contacto apenas duró lo que un aliento, pero bastó para que sus pensamientos se desbocaran, que olvidase que tenía una espada en la mano y pensara tan solo en que era una mujer, con unos senos delicados contra su pecho, oliendo a brezo…

En un abrir y cerrar de ojos, sintió un movimiento extraño, aunque ella no se había separado de su boca, de modo que pensó que solo jugaba.

Cuando sintió la punta de una daga en el cuello, supo que no era así.

—Soltadme —le dijo, aún tan cerca de su boca que le rozó los labios al hablar—, u os dejaré sangrando en el suelo, os lo juro.

Apartó el brazo con el que le había rodeado la cintura y ella le empujó para separarlo antes de limpiarse la boca y escupir al suelo.

John se echó mano al arañazo que le había dejado en el cuello. Menos mal que no le había hecho sangre.

Los ojos de ella, que había creído dulcificar con aquel beso, se cargaron de furia.

—Estáis frente a un Brunson —le dijo, intentando ganársela con una sonrisa—, no un Storwick.

Ella alzó la daga y la espada, la mayor temblándole en la mano.

—Lo que tengo delante es un hombre convencido de que lo que yo desee no tiene importancia si interfiere con sus asuntos y sus placeres.

Él alzó las cejas, abrió los brazos y se inclinó ligeramente.

—Os pido mil perdones —dijo con tanta falsedad como los sentimientos que habían provocado sus palabras.

Ella frunció el ceño.

—Sois un extranjero aquí, así que no espero que sepáis cómo comportaros. Y puesto que sois un Brunson, os dejaré la cabeza donde la tenéis, pero os lo advertiré solo una vez: no volváis a hacerlo jamás.

Y bajó la espada despacio.

«Sois un extranjero aquí», le había dicho. Ella representaba en aquel momento a los Brunson, derrotándole con la espada, ocupando su puesto en la mesa de la familia. Su genio se rebeló.

—¿Y si lo hago?

—Si lo intentáis —respondió, dirigiendo su daga no al cuello sino a la entrepierna—, no tendréis que volver a preocuparos de acostaros con mujeres.

Él tragó saliva. Sentía su cuerpo arder, pero solo porque le había desafiado. Nada más. Ningún hombre podía desear a una mujer así.

—Entonces podéis dejar de inquietaros, Catie Gilnock —replicó—, porque la próxima vez que me acueste con una mujer, desde luego no seréis vos.

Cate le vio alejarse, manteniendo la espada en alto a pesar del cansancio. Solo cuando lo vio entrar de nuevo en la torre, bajó el arma y se rozó los labios con la yema de los dedos.

Se había atrevido a besarla y por un instante sintió lo que otras mujeres debían sentir.

Lo que creía que nunca sentiría ella.

Después del ataque, de la muerte de su padre; después de… de todo lo demás, se había quedado insensible. Los meses pasaban en una especie de neblina. Algunos días la única sensación que percibía era la humedad del morro de Belde cuando le lamía las lágrimas que ella no había notado que derramaba.

Entonces la insensibilidad desaparecía y volvía el miedo.

Poco a poco, día a día, había ido combatiéndolo. Y piedra a piedra había ido levantando un muro para contenerlo.

Ahora nadie cuestionaba por qué no era como las demás mujeres. Nadie excepto Johnnie Brunson. Su despreocupada sonrisa era un cruel recordatorio de las dudas que había albergado y de las lamentaciones que no había dejado prosperar. Pero cuando él la miraba volvían de golpe. Quién había sido ella. Quién no llegaría a ser nunca. Todas las cosas que quería olvidar, las preguntas que no quería formular y que nadie formulase a su vez.

Las preguntas a las que nunca contestaría.

Llevó su espada de nuevo al armero y limpió la hoja. No tenía ganas de subir y volver a verle.

No obstante, no tendría que pelear contra él durante mucho tiempo. Pronto se convencería de que un extranjero no podía decirle a un hombre de la frontera contra quién o cómo debía luchar. Aquella tierra, aquellas gentes, estaban por encima de los caprichos de un rey.

Pero ella iba a luchar, y seguiría luchando hasta que Willie Storwick estuviera dos palmos bajo tierra. No por lo que todos sabían que le había hecho a su padre, sino por lo que le había hecho a ella.

Dos

John vio a Cate volver al salón y reunirse con sus hombres junto al fuego sin tan siquiera mirarle.

El duelo estaba en pleno apogeo y John se vio rodeado de desconocidos. Rob había subido al piso de arriba a acompañar al muerto, que no podía quedarse solo hasta que llegase el momento del entierro. Pronto tendría que enfrentarse él al cadáver de su padre, sabiendo que sus ojos sin vida ya no podrían ver la insignia con la flor de cardo que el rey le había impuesto y que él lucía con tanto orgullo en el pecho.

Allí, en la frontera, no parecía impresionar a nadie. Ni siquiera a la hija de los Gilnock.

La verdad es que no tenía pensado besarla, pero al negarse a rendirse, al mirarle a los ojos con la misma fuerza que la hoja de su espada chocaba con su daga, se había notado… excitado. Aun así, solo esperaba encontrar un sabor a acero, pero sus labios, delgados y duros como su espada, habían desprendido un calor, una atracción…

Para después rechazarlo de plano.

Seguramente no era su intención desafiarle, pero así lo había traducido su cuerpo.

Las mujeres no rechazaban a Johnnie Brunson.

Siguió observándola rodeada por sus hombres y se preguntó qué clase de mujer era. El cabello rubio enmarcaba un rostro enjuto y duro, como toda ella. Al menos eso le había parecido hasta estar lo bastante cerca para poder ver la curva de sus gruesas pestañas y sentir la redondez de sus senos.

Se obligó a no pensar en sábanas desordenadas y hondas risas. No parecía contar historias, pero sí se reía de las que contaban los demás y animaba a sus hombres a seguir hablando.

En eso sí parecía femenina. Era tan voluble como las demás, y lo único que tenía que hacer era encontrar el modo de cambiarla.

Junto a John, en torno a la mesa, los hombres que habían montado con Geordie el Rojo intercambiaban historias sobre ganado robado por los Storwick, recuperado y robado de nuevo, prometiéndose los unos a los otros el número de cabezas de ganado que robarían en memoria de Geordie.

Decidió no malgastar saliva intentando convencerlos de lo contrario. Rob el Negro decidiría cuándo, dónde y si volvían a lanzar un ataque, y él no debía forzar su decisión demasiado pronto.

Cuando se volvió a mirar a Cate, se había marchado.

—¿Quieres subir a estar un rato con él?

La voz de su hermana le llegó por encima del hombro.

Se volvió para mirarla, y vio también a Rob y a otros cuantos hombres más, todos transidos de dolor.

—Debe estar con la familia —respondió Rob, sugiriendo que John ya no pertenecía a aquella familia.

—Rob, por favor.

La voz de Bessie sonaba débil y cansada.

Miró a los ojos de su hermano y sus voluntades se enfrentaron, como ocurría ya desde niños.

—Soy su hijo tanto como lo eres tú —al menos eso se decía siempre que le asaltaban las dudas—. Haré mi turno.

Se levantó. No le quedaba otra. Tenía que enfrentarse a la despedida.

Subió las escaleras y se detuvo ante la puerta de la alcoba en la que habían depositado el cuerpo de su padre. La vela que lo acompañaría toda la noche ardía sobre la cómoda de al lado de la chimenea.

Y a los pies de la cama Cate Gilnock se había sentado con la cabeza baja, como si ella fuera de la familia y tuviera derecho a ocupar aquel puesto.

La rabia le empujó a entrar en la alcoba y reclamar lo que era suyo. Su hermano, su hermana, incluso los hombres que habían luchado codo con codo con su padre estaban más próximos a Geordie el Rojo que él. Eso podía aceptarlo.

Pero a aquella mujer, a aquella intrusa, no.

—Yo me quedaré con él —dijo con frialdad.

Ella dio un respingo y echó mano a la daga, pero se tranquilizó al reconocerlo.

—Si no sabéis hacer honor a su palabra, no deberíais estar aquí.

Sus palabras le llegaron al estómago como la hoja de un puñal.

—Yo… —fue cuanto pudo decir sin perder la calma.

Sin decir nada más, guardó el arma y salió.

Su padre yacía en la cama con baldaquino en la que había fallecido, los brazos a los lados del cuerpo, envuelto en una sábana blanca. Le costaba trabajo imaginar a su dulce hermana preparando el cuerpo de su padre para el entierro, pero allí estaba, su rostro tan fiero en la muerte como lo recordaba en vida.

Dio un paso hacia delante. Debería presentarle sus respetos. Debería rezar por su alma como sin duda había hecho Cate. O quizá temer que su espíritu, vengativo sin duda, anduviese aún por la alcoba. Debería sentir… algo.

Pero tenía la sensación de estar en una habitación vacía.

Le resultaba difícil asimilar que aquel era el cuerpo de su padre, el hombre recto, fuerte y parco en palabras que no tenía tiempo para su hijo menor excepto breves instantes para adiestrarle en cómo tratar a la gente de la casa y cómo empuñar la espada. No había sido él el hijo en quien invertir cuidados y enseñanzas. A él lo habían expulsado del nido y lo habían enviado a la corte sin lamentar su pérdida más que la de una vaca o una oveja.

Y en diez años no habían escrito una sola palabra excepto para notificar la muerte de su madre, como si hubiera dejado de existir una vez abandonadas las tierras de los Brunson.

Bueno, pues él estaba de vuelta y su padre muerto, como lo había estado de hecho para él durante los últimos diez años.

Dio otro paso hacia la cama y sintió de golpe un dolor que le debilitó las rodillas y tuvo que agarrarse al poste de la cama para no caer. Y él que pensaba que era Rob el que necesitaría purgar la pena, el que necesitaría tiempo para asimilar la pérdida de su padre antes de poder cargar sobre sus hombros las responsabilidades del cabeza de familia.

Pero en aquel momento se vio enfrentado con la verdad. Era para él para quien aquella muerte llegaba demasiado pronto. Demasiado pronto para aceptar que su padre ya no estaba. Demasiado pronto para renunciar a la luz de esperanza que había sentido al cabalgar por las colinas llevando con orgullo su armadura. La esperanza de hacer las paces con él al fin.

Pero ya era demasiado tarde.

Las paces tendría que hacerlas, si es que era posible, con su hermano.

El aire se movió a su espalda. La habitación ya no estaba vacía.

—¿Cuándo lo viste por última vez? —oyó que Cate le preguntaba.

No se volvió para contestar.

—Tenía doce años. Él me envió a Edimburgo con una pequeña escolta para asegurarse de que llegara sano y salvo. Llegamos al río, cruzamos el agua y me di la vuelta para despedirme…

Pero su padre ya se había bajado del parapeto y, a partir de aquel momento, desapareció de su vida.

John movió la cabeza, se irguió y le dio la espalda al cuerpo que descansaba en la cama. Ya no habría reconciliación posible.

—Lo vi por última vez hace diez años.

Las sombras y la luz de las velas suavizaban sus rasgos, y por un momento tuvo la impresión de que comprendía. ¿O sería solo compasión por un hombre que vivía extrañado de su familia?

Pues no. Ella era la que no pertenecía a aquel lugar.

—¿Por qué veláis a mi padre como si fuera de vuestra familia? ¿Dónde están los vuestros?

—Muertos también —susurró, y sus palabras sonaron más vulnerables que cualquier otra que le hubiera escuchado—. A manos de Willie Storwick el Marcado.

Ahora sí. Ahora sí que lo entendía.

—Por eso vos empuñáis ahora su espada y lideráis a sus hombres. Para cobraros venganza.

No se molestó en asentir, y cuando volvió a mirarle a los ojos halló ante sí al guerrero.

—Y vuestro rey no dispondrá de uno solo de nuestros guerreros hasta que no me la haya cobrado.

Sus palabras, aquella promesa, le dejaron helado, pero la rabia sepultó rápidamente el sentimiento. Aquella testaruda mujer era su enemigo, casi tanto o más que los Storwick.

—El rey tendrá a sus hombres o vos desearéis habérselos enviado.

—No le tengo miedo a vuestro rey.

—Y yo no hablaba de él.

Ella abrió los ojos de par en par y John lamentó haberla amenazado, pero su obstinación había dado al traste con sus planes de convencerla de otro modo.

—El rey también sabe qué es la venganza —continuó, acercándose a ella pero resistiéndose a su boca—. Por eso va a destruir al hombre que lo ha tenido cautivo estos últimos años.

—Si conoce la venganza, comprenderá por qué yo necesito llevar a cabo la mía.

—No. No lo comprenderá si con ello le entorpecéis sus planes —quería derrotarla en aquel momento, ya que no había podido hacerlo en el patio—. De modo que, si sois de los Brunson, haréis lo que hagamos nosotros. El rey dispondrá de sus hombres. Yo estoy aquí para asegurarme de que así sea.

—¡Johnnie!

Bessie estaba en la puerta y por su tono de voz podría deducirse que reprobaba sus palabras.

¿Cuánto tiempo llevaría allí, silenciosa como la ira, escuchándolos?

¿Y qué habrían visto sus ojos? Su hermana no esperó a que se lo preguntara.

—Hoy has hecho un viaje muy largo, hermano. Ve a descansar, que yo velaré a padre.

Salió en silencio sin volverse a mirar el lecho. Tampoco a Cate Gilnock.

—¿Habéis visto al perro?

Bessie se movía siempre sin hacer ruido, hasta tal punto que sorprendía incluso a Cate.

—Lo he atado —le contestó, ocupando de nuevo el taburete—. Con los caballos.

—Siento que tengáis que estar separados.

Cate parpadeó varias veces. Creía haberlos engañado a todos y haber conseguido que creyeran que Belde era solo un perro, un animal para seguir rastros y poco más.

Bessie colocó otro taburete al lado del suyo, se sentó y se sujetó la cabeza con las manos, por cansancio o por tristeza.

Cate le puso la mano en el hombro. No sabía bien cómo ayudarla.

—Te traeré algo.

Bessie negó con la cabeza y sin abrir los ojos.

—Estarán aquí toda la noche, entrando y saliendo —le dijo, aún con dulzura. Luego se incorporó, respiró hondo y miró a Cate de un modo tan similar al de su hermano que Cate parpadeó—. Ya dormiré después.

Bessie era la mujer con la que soñaba todo hombre: casta, serena, apacible y tranquila. Capaz de mirar al mundo cara a cara, como si lo supiera todo y estuviera satisfecha con el papel que le había tocado representar en la vida.

Y aunque ambas habían compartido habitación y cama durante casi dos años, Cate seguía sin saber mucho de ella.

—Tu hermano no se parece a los demás.

Amenazaba las defensas que tan bien le habían servido hasta la fecha.

Bessie asintió, pero no le preguntó por qué lo decía.

—Cuando éramos niños, estábamos muy unidos.

Podía imaginárselos sin dificultad, los dos con el cabello de color rojizo a diferencia de Rob el Negro, que se parecía más a la familia de su madre.

Entonces Bessie sonrió, y la tristeza retrocedió.

—Lo llamábamos Johnnie Blunkit.

—¿Blunkit? ¿Por qué?

—Por el color de sus ojos.

—Ah —el tejido blunkit era de un suave gris azulado, muy parecido al color de los ojos de John Brunson—. No debía gustarle.

—Cuando creció, no.

Cate movió la cabeza, intentando imaginárselo de joven.

—No le recuerdo.

—Debiste verlo cuando era más joven.

—¿Cuándo?

No debía tener más de diez años cuando fue enviado a la corte.

—Hubo una boda o algo cuando él se marchaba. No recuerdo de quién, pero la torre estaba llena. Todo el mundo había venido a la celebración.

Cate intentó recordar el evento y tuvo la vaga remembranza de unos niños en el patio cruzando sus espadas. El más alto luchaba sin desfallecer, acusando a su hermano de contenerse.

—Cuánto tiempo ha pasado ya.

Ella no era ya la muchacha risueña de nueve años que no sabía nada de los horrores del mundo y que soñaba con casarse algún día.

—Lo había olvidado.

—No era como los demás —Bessie señaló la cama con un gesto de la cabeza—. Ya entonces era distinto.

Cate movió apesadumbrada la cabeza. Quizá Bessie no conociera ya a su hermano.

—No lo suficiente.

Era un hombre. Un hombre cuyo primer pensamiento había sido besarla.

Cuando John volvió al salón, el fuego ya no ardía con la misma intensidad y las conversaciones se habían acallado. Algunos hombres dormitaban.

Aceptó un cuenco y una porción de queso, el primer alimento que iba a ingerir en todo el día. Era curioso lo sencillas que eran las cosas que ataban el cuerpo de un hombre a la tierra.

Rob estaba sentado solo junto a la ventana, y ni se movió, ni habló, cuando John se acercó.

No podría decir qué le había empujado a acercarse a su silencioso hermano, pero se había enfrentado a la verdad: su padre estaba muerto. El retorno triunfante con el que soñaba había quedado destrozado a sus pies. No habría reconciliación.

Lo que ahora debía pretender era el favor del rey, no el de una familia que nuca se lo había reconocido y que nunca lo haría.

Su padre, Cate, su hermano… los tres le habían juzgado y los tres le habían declarado no apto. El rey no lo haría… siempre que se presentara con trescientos hombres de Brunson a su lado dispuestos a luchar.

Cate entró en el salón y otro hombre se levantó para ocupar su puesto en el velatorio. Aquella terca mujer, decidida a oponerse a la voluntad del monarca, ocupaba más porción de sus pensamientos que lo que debería preocuparle de verdad: su padre, el rey y la misión.

No se parecía en nada a las mujeres que había conocido en la corte, siempre dispuestas a subirse las faldas con tal de yacer con un hombre del rey. Incluso las casadas.

—Es esquiva, ¿verdad? —le dijo a su hermano, señalando con un gesto de la cabeza a Cate, que estaba al otro lado de la estancia con sus hombres.