9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

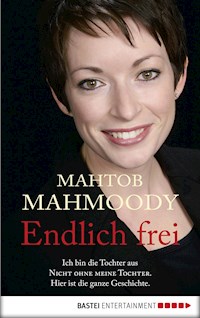

Was 1985 und 1986 im Iran geschah, wissen Millionen Leser des Weltbestsellers "Nicht ohne meine Tochter". Doch mit der Rückkehr in die USA war die Geschichte der damals erst vierjährigen Mahtob noch nicht ausgestanden. Jahrelang musste sie sich vor ihrem Vater verstecken, lebte unter falschem Namen, musste ihr Schicksal vor den Schulfreundinnen verschweigen - denn die Angst vor einer erneuten Entführung war groß.

Wie geht Mahtob Mahmoody heute mit ihrer Vergangenheit um? In poetischen Bildern voller Kraft erzählt sie, wie sie sich von ihrer Angst befreite, sich mit ihrer iranischen Familie versöhnte und endlich ihr eigenes Leben lebt.

Die Geschichte einer traumatischen Kindheit, eines Lebens in Angst - und einer außergewöhnlichen Versöhnung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 490

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

TitelImpressumWidmungGedichtPROLOGKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32EPILOGDANKSAGUNGMahtob Mahmoody

ENDLICH FREI!

Ich bin die Tochter aus »Nicht ohne meine Tochter«. Hier ist die ganze Geschichte.

Aus dem Amerikanischenvon Heide Horn und Rita Seuß

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

»The Needful Threads«

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2015 by Mahtob Mahmoody

Published by arrangement with InkWell Management, New York

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Dr. Ulrike Strerath-Bolz, Friedberg

Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen

Einband-/Umschlagmotiv: © Lifetouch Inc.

E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-732-50614-9

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für meine Mom,

die nie aufgehört hat, für mich zu kämpfen,

und für Anja, meinen Schutzengel,

deren Wunsch für mich in Erfüllung gegangen ist.

DAS GEDICHT DES WEBERS

Mein Leben ist von Hand gewebt,

von mir und meinem Herrn.

Die Farben sind mir vorgegeben.

Gott Vater webt von fern.

Oft webt er voller ernster Sorgen,

doch ich, ich folg der eitlen Sicht:

Er sieht das tiefere Gewebe,

ich nur das glänzende im Licht.

Wenn dann der Webstuhl einmal ruht,

das Weberschiffchen lieget still,

wird Gott das ganze Tuch entfalten

und endlich zeigen, was er will.

Denn in der Hand des großen Webers

die Licht- und auch die Schattenseiten

sind in den goldenen und dunklen Fäden

als Lebensmuster eingegeben.

Benjamin Malachi Franklin (1882–1965)

PROLOG

Dunkelheit umgibt mich. Tief im Wald renne ich um mein Leben. Der schmale Pfad, dem ich folge, ist gewunden und voller tückischer Unebenheiten. Selbst die Bäume haben sich gegen mich verschworen und peitschen mich mit ihren Zweigen, als ich verzweifelt meinem Zufluchtsort entgegenstrebe, der Höhle, die erst im nächsten Moment in Sicht kommt. Währenddessen gewinnt das Phantom, das mich im Dunkeln verfolgt, immer mehr an Boden … sein galoppierender Lauf, sein Hecheln verraten, dass es zu seiner Beute aufschließt.

Die Anstrengung lässt meine Lunge schier bersten. Meine Beine schmerzen. Ein Blick über die Schulter, und ich sehe im Mondlicht zwei bösartige, unverwandt auf mich gerichtete Augen. Überall würde ich diese wilden Augen wiedererkennen. Mein Jäger ist ein Fuchs.

Ich schaue gerade wieder rechtzeitig nach vorne, um eine gekrümmte Wurzel zu erkennen, die sich über den Pfad schlängelt. Als wollte mir der hinterlistige Baum ein Bein stellen. Ich stolpere, verliere wertvolle Sekundenbruchteile. Fast kann ich den feuchten, heißen Atem des Fuchses in meinem Nacken spüren. Sobald ich mich wieder gefangen habe, stürme ich weiter Richtung Höhle. Jetzt sehe ich sie vor mir. Gleich habe ich sie erreicht. Ich sprinte los, mit rasendem Puls, schneller, als mich meine Beine tragen können, und bei einem erneuten Blick zurück gebe ich einem heimtückischen Baum die Gelegenheit, auf die er gewartet hat. Ich habe sie nicht einmal gesehen, die Wurzel, die meinen Untergang besiegelt. Ich bleibe mit dem Fuß hängen, falle und lande auf dem Rücken. In diesem Moment stürzt sich der Fuchs auf mich.

Plötzlich läuft alles in Zeitlupe ab. Hilflos liege ich am Boden, nur wenige Schritte von der rettenden Höhle entfernt, die unerreichbar geworden ist. Unfähig zu fliehen, halte ich die Hände schützend vors Gesicht. Der Fuchs springt, die Pranken ausgestreckt. Gleich wird er über mich herfallen und mich mit seinen scharfen Zähnen in Stücke reißen. Der Geifer tropft ihm aus dem Maul.

Keuchend fuhr ich aus dem Schlaf, zitternd, die Augen weit aufgerissen. Mein Herz raste. Schweiß stand mir auf der Stirn. Es ist nur ein Traum. Es ist nur ein Traum, versicherte ich mir. Dennoch kämpfte ich mit aller Macht gegen die Schwere meiner Lider an, denn ich wusste, sobald ich die Augen schloss, würde der Fuchs seine Jagd fortsetzen. Diesmal zumindest war ich ihm entkommen.

Ich holte tief Luft und atmete den vertrauten Geruch ein, den wunderbaren Duft von karamellisierten Zwiebeln, Basmati-Reis und frisch gehackten Minzeblättern, der sich mit dem Aroma von Earl-Grey-Tee, Zimt und reifem Obst vermischte.

Die meisten Nächte glichen einander. Der Schlaf überwältigte mich. Sosehr ich mich auch bemühte, die Augen offen zu halten, letztendlich fielen sie zu, und der rastlos umherstreifende Fuchs lauerte erneut im Dunkeln, begierig, mich zu verschlingen. Das durfte ich nicht riskieren. Ich musste wach bleiben.

Das fahle Licht der Dämmerung drang durch die zugezogenen Vorhänge und malte tanzende Schatten an die Wände. Ich drückte meine Cabbage-Patch-Puppe fest an die Brust und wünschte mir, wir hätten Mr. Bunny nicht im Iran bei meinem Dad zurücklassen müssen. Ich vermisste meinen Plüschhasen.

Allmählich fielen mir die Augen zu. Ich spürte, wie ich in die Schwere zwischen Schlafen und Wachen abdriftete, doch ich zwang mich, die Augen wieder zu öffnen, und holte tief Luft. Bleib wach. Bleib wach. Bleib wach!

Um mich zu beschäftigen, begann ich Verse aufzusagen. Ich war sechs Jahre alt und ging in die erste Klasse der lutherischen Grundschule. Jede Woche mussten wir etwas auswendig lernen: Bibelstellen und Lieder aus dem Gesangbuch, die von Gottes Liebe zu uns, seinen Kindern, handelten. Meine Lehrerin Mrs. Hatzung sagte, was wir einmal im Gedächtnis hätten, könne uns niemand mehr wegnehmen. Selbst wenn mein Dad mich finden und zurück in den Iran bringen würde, könnte ich Gottes Wort unsichtbar bei mir tragen. Dad würde es nicht einmal merken.

»Jesus loves me this I know«, Jesus liebt mich, das weiß ich, summte ich, berührte mit den Fingern der rechten Hand meine linke Handfläche und umgekehrt, kreuzte die Arme vor der Brust und deutete dann auf mein Herz. »For the Bible tells me so«, denn die Bibel sagt es mir. Ich hielt die geöffneten Hände wie ein aufgeschlagenes Buch vor mich. »Little ones to him belong«, kleine Kinder, die sind sein, sang ich weiter und bewegte die ineinandergelegten Arme, als würde ich ein Kind wiegen. »They are weak but he is strong«, er ist stark, und sie sind klein. Das war meine Lieblingsstelle. Ich hob die angewinkelten Arme auf Schulterhöhe und ließ nicht vorhandene Muskeln spielen. Es funktionierte. Ich blieb wach.

Nach dem Lied versuchte ich, mich an ein Gebet zu erinnern, das wir gerade lernten: das mit dem Brot. Wie war das noch? Es ging darum, dass uns Gott jeden Tag Brot gibt, genau wie er dem Volk Israel beim Zug durch die Wüste Manna zu essen gab. Mir fielen die Augen zu. Ich blinzelte mehrmals in dem vergeblichen Bemühen, wieder wach zu werden. Unser täglich Brot, das war es. Wie ging es weiter? Meine Augen sehnten sich nach Schlaf. Bleib wach. Bleib wach. Bleib wa…

Es ist dunkel. Ich renne. Da sind Bäume und Wurzeln, und der Pfad ist mit Kieselsteinen bedeckt, auf denen ich immer wieder ausrutsche und zu straucheln drohe. Der Fuchs knurrt und ist mir hart auf den Fersen. Der Wind raschelt im dichten Laub. Die Höhle, wo ist die Höhle? Ich muss sie finden. Allein und in größter Angst renne ich in die einzig mögliche Richtung – weg von dem Fuchs. Hektisch drehe ich den Kopf, doch jedes Mal entdecke ich, dass er mir wieder ein Stück näher gekommen ist. Ich springe über eine Wurzel und verlange meinem Körper alles ab. Da, vor mir, sehe ich den schwarzen Abgrund, der mich aus der Reichweite des Fuchses bringen wird. Ich drehe mich nach dem Fuchs um, stolpere über die Wurzel und falle auf den Rücken. In Zeitlupe springt der Fuchs, fletscht seine spitzen Zähne. Ich bedecke mein Gesicht mit den Händen und warte darauf, zerfleischt zu werden.

Wieder fuhr ich keuchend aus dem Schlaf, zitternd, schweißüberströmt und außer Atem. Ich war in meinem Zimmer. Ich bin in Sicherheit. Es ist nur ein Traum. Doch statt der vertrauten Küchenaromen war da der stechende Geruch nach Urin. Ich hatte ins Bett gemacht.

Verstohlen schlug ich die Decke zurück und setzte mich auf die Bettkante, die Knie ans Kinn gezogen. Ich wusste, der Fuchs konnte nicht hier im Zimmer sein, und trotzdem hatte ich Angst, die Füße auf den Boden zu setzen. Ich stellte mir die hinterlistige Bestie unter meinem Bett vor, die nur darauf wartete, sich auf mich zu stürzen. In dem Moment, in dem meine Zehen den Teppich berührten, würde sie die Schnauze hervorstrecken und ihre Zähne in meinen Knöchel graben. Ich nahm all meinen Mut zusammen, sprang mit einem großen Satz vom Bett und rannte auf Zehenspitzen zur Tür. Mein feuchtes Glücksbärchi-Nachthemd klebte mir eiskalt an den Oberschenkeln. Geräuschlos öffnete ich die Tür und suchte den Flur nach dem Fuchs ab. Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass die Luft rein war, schlich ich mich die Diele entlang zum Schlafzimmer meiner Mutter. Der beruhigende Rhythmus ihres Schnarchens tönte mir entgegen, als ich in ihr Zimmer stürzte. Ich kletterte in ihr Bett und kuschelte mich unter ihre warme Decke. Erst dort, in der Sicherheit meiner Höhle, konnte ich mich endlich dem Schlaf überlassen.

Mom und ich mochten entkommen sein, doch frei waren wir nicht.

KAPITEL 1

Zweiunddreißig Umzüge in ebenso vielen Jahren. Der letzte war vielleicht der schönste, denn zum ersten Mal besitze ich jetzt ein eigenes Zuhause. Ich habe Wurzeln geschlagen und beschlossen, an diesem Ort zu bleiben … zumindest ein wenig länger als bisher … hoffentlich. Ich sitze in meinem Wintergarten, bade im Sonnenlicht, das durch die Fenster hereinflutet, und wärme mir die Hände an einem Becher dampfenden Milchkaffees. Womit habe ich dieses Glück verdient?

Draußen zwitschern die Vögel ihren Dank für ein neues, frisch gefülltes Vogelhäuschen. Der Frühling in Michigan ist herrlich. Der Schnee weicht zurück und legt die braune Erde frei, die hie und da mit gelblich grünen Grasbüscheln gesprenkelt ist. Neben mir steht ein Tischchen, das mit den Symbolen des persischen Neujahrsfestes Nouruz geschmückt ist. Das Haft Sin, wörtlich die »Sieben ›S‹«, da alle Bestandteile mit dem persischen Buchstaben »S« beginnen, fungiert mit seinem uralten Weisheitsschatz als eine Art Wegweiser beim Übergang von einem Jahr zum nächsten. Zu den Hauptaufgaben des Nouruz gehört die Reinigung. Die Reinigung des Geistes von negativen Gedanken, die Reinigung des Körpers und sogar die Reinigung der Wohnung.

Ich nippe an meinem Kaffee und verspüre einen Energieschub. Ich weiß nicht, ob es mit all dem Gerede über den Frühjahrsputz oder mit dem Anblick meiner Haft-Sin-Tafel zu tun hat, aber ich entschließe mich, heute die letzten Umzugskartons im Keller mit der Aufschrift »Verschiedenes« in Angriff zu nehmen. Drei Monate habe ich die Sachen geflissentlich übersehen, jetzt wird es Zeit.

Als ich die Treppe ins Erdgeschoss hinuntergehe, empfinde ich eine tiefe Freude, dass diese mit weichem Teppich belegten Stufen nun tatsächlich mir gehören. Ich verweile an den Glasschiebetüren in dem bisher unmöblierten Raum, der eines Tages mein Arbeitszimmer werden soll, und inspiziere das fast leere Beet am Rand der Terrasse. Die ersten Tulpen und Narzissen strecken ihre Spitzen durch die noch halb gefrorene Erde. Die Fliederbüsche sind noch kahl. Ich freue mich darauf, hier Blumen und Kräuter zu pflanzen, vielleicht sogar Tomaten zu ziehen. Aber noch ist es nicht so weit.

Im hinteren Teil des Kellers, abgetrennt durch eine Tür, die man ohne Weiteres zumachen und ignorieren kann, befindet sich ein nicht ausgebauter Teil des Hauses, ein ideales Versteck für allerlei Gerümpel. Noch bevor ich die Tür öffne, entfährt mir ein Seufzer. Es sind doch nur noch ein paar Kisten, sage ich mir beim Hineingehen. Wenn du das erledigt hast, geht es dir garantiert besser.

Mein Arbeitsplatz ist vorbereitet. Auf dem Klapptisch steht eine Kiste, die förmlich darauf wartet, geöffnet zu werden. Okay, schauen wir mal, was wir da haben. Verschiedenes, das stimmt: Briefe, Zeitungsausschnitte, Fotos, abgerissene Eintrittskarten, die rote Schlüsselkette, die ich bei einem Talentwettbewerb an der Highschool gewonnen habe – dies und das, Dinge, die einen ideellen Wert, aber sonst keinen oder nur wenig Nutzen haben. Deshalb ist es so schwierig, diese Kisten auszupacken. Sie sind angefüllt mit Überbleibseln aus der Vergangenheit, die nicht so ganz zu meiner Gegenwart passen, und dennoch bringe ich es nicht über mich, sie loszulassen. Während ich mich durch die diversen Schichten wühle, entdecke ich Erinnerungsstücke aus allen Phasen meines Lebens, und mir wird klar, dass ich für diese Aufgabe Zeit brauche, einen bequemen Stuhl und eine zweite Tasse Kaffee. Ich lade mir die Schachtel auf die Hüfte, knipse das Licht aus, schließe die Tür und gehe nach oben in den Wintergarten.

Das Erste, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist ein Fotoalbum mit dunkelblauem Einband, auf dem einige Sterne und ein gelber Halbmond kleben … denn »Mahtob bedeutet Mondlicht«. Unwillkürlich muss ich schmunzeln, weil ich daran denke, wie mich meine Freunde und Freundinnen immer mit diesem Satz geneckt haben. Als ich das Album aus der Schachtel nehme, fällt ein Briefumschlag heraus, und meine Gedanken wandern mehrere Jahre zurück zu meinem bisher letzten Versuch, das Album fertigzustellen.

Damals arbeitete ich bei einer Hilfsorganisation für psychisch Kranke in Michigan. Ich mochte meinen Job, meine Kollegen, meine Stadt, meinen skurrilen und bunt zusammengewürfelten Freundeskreis. Das Leben war schön … nur unglaublich arbeitsam. Als sich die Gelegenheit ergab, über ein verlängertes Wochenende wegzufahren, hatte ich sofort zugegriffen und beim Packen aus einer Laune heraus das Album und einen Briefumschlag mit Fotos mitgenommen. Während des Flugs machte ich mich daran, die Fotos einzukleben, und fragte mich, weshalb ich zu Hause dazu nie Zeit fand. Musste das Leben wirklich so hektisch sein?

Schon vor ein paar Jahren hatte Mom, sentimental wie sie ist, angefangen, mir ganze Wagenladungen voller Schätze mitzubringen, die auf die eine oder andere Weise mit meinem Familienerbe zusammenhingen, darunter auch Schachteln mit losen Fotografien aus einem ganzen Leben. Auf der Rückseite der Fotos aus meinen ersten Lebensmonaten ist ein springender Fuchs abgebildet – derselbe Fuchs, der mich nach unserer Flucht im Schlaf verfolgte. Es sind zwar nur seine rot gedruckten Umrisse, aber die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Er springt mit gestreckten Läufen, angelegten Ohren und abstehendem Schwanz. Darunter steht in schwarzer Blockschrift »FOX PHOTO«.

Die Bilder, die ich jetzt in der Hand hielt, waren neueren Datums und nicht bei Fox Photo entwickelt worden. Also zierte kein Raubtier ihre Rückseite, und doch musste ich mich unwillkürlich vergewissern. Eine Angewohnheit, die ich im Laufe eines Lebens in ständiger Alarmbereitschaft entwickelt hatte. Es ist kein Zufall, dass ich in meiner Kindheit diese Abbildung unbewusst als Symbol für meinen Vater abgespeichert habe. Schließlich war er der Fotograf in der Familie, und ich war sein bevorzugtes Motiv. Mein Leben hätte auch völlig anders verlaufen können. Ich frage mich, was aus mir geworden wäre, wenn es nach den Vorstellungen meines Vaters gegangen wäre.

Ich hing meinen Erinnerungen nach, als die glamourös wirkende Frau auf dem Nebensitz sich mir zuwandte und ein Gespräch begann. Schon als sie eingestiegen war, hatte ich sie bemerkt. Sie war eine auffallende Erscheinung, ganz in Schwarz gekleidet mit Ausnahme der Stilettos mit Leopardenmuster. Sie trug eine überdimensionale Umhängetasche und einen modischen Strohhut bei sich. Eine riesige Designersonnenbrille hielt ihr das kurze blonde Haar aus dem Gesicht. Wie es mir oft passiert, drehte sich die Unterhaltung bald um Bücher, und bevor ich wusste, wie mir geschah, kritzelte ich ihre Lektüreempfehlungen in das Heft mit den Kreuzworträtseln der New York Times, das ich für die Reise mitgenommen hatte. Deine Juliet, Gute Geister und Ein Krokodil für Mma Ramotswe.

Schließlich gab ich es auf, mein Album fertigstellen zu wollen, packte die restlichen Fotos wieder in den Umschlag und schob ihn hinten ins Album. Dann eben ein andermal.

Ich scheine etwas an mir zu haben, was Menschen, oft sogar völlig Unbekannte, dazu bringt, mir ihr Herz auszuschütten. Das ist schon lange so, mindestens seit meinem zweiten Schuljahr. Meine Klassenkameraden bildeten eine Schlange hinter dem Klettergerüst und warteten darauf, bis sie an der Reihe waren, sich neben mich auf die Schaukel zu setzen und mit meiner Hilfe, wie man in der Psychologie sagt, »ihre Gefühle zu verarbeiten«. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gedacht, dass über meinem Kopf eine Gedankenblase schwebte mit dem Satz: »Psychologische Hilfe 5 Cent« oder dass ein Schild um meinen Hals hing, auf dem stand: »Der Doktor ist da«, wie bei Lucy von den Peanuts.

Den Rest des Flugs unterhielten wir uns nonstop, und bis zur Landung hatten wir uns zudem ausführlich über Schloss aus Glas, Wasser für die Elefanten und Die Bienenhüterin ausgetauscht, als wären wir alte Freundinnen, die sich lange nicht gesehen hatten.

»Wie lange haben Sie Aufenthalt?«, fragte sie mich, während wir darauf warteten, uns dem Ansturm Richtung Ausgang anzuschließen.

»Ungefähr zwei Stunden.«

»Dann haben Sie noch Zeit für ein Mittagessen.« Es war keine Frage.

Ich wollte protestieren, aber sie blieb hartnäckig. Wir gingen in ein Restaurant, wo wir unsere Unterhaltung über Literatur bei einem Glas Wein und einer gemeinsam bestellten Platte Meeresfrüchte fortsetzten. Ein Thema führte zum nächsten, und bald erzählte mir diese elegante Dame von einem unglaublich schmerzlichen Ereignis in ihrem Leben. Viele Jahre, so sagte sie, habe sie die emotionale Belastung durch diese Erfahrung stumm ertragen und sich nicht einmal ihren engsten Freunden anvertraut.

Während sich ihre Augen mit Tränen füllten, musste ich an den ramponierten schwarzen Bilderrahmen auf meinem Schreibtisch im Büro denken. Auf einem Blatt elfenbeinfarbenem Papier hatte ich Das Gedicht des Webers niedergeschrieben, das mir meine Freundin Hannah am Tag unseres Highschool-Abschlusses mitgegeben hatte. Damals war ich achtzehn, und es war einer der traurigsten Tage meines Lebens.

Das, was meine neue Freundin da beschrieb, waren definitiv dunkle Fäden. Doch in allen dunklen Fäden, davon bin ich überzeugt, steckt auch ein Segen, ob wir ihn nun erkennen oder nicht. Ich fragte mich, ob sie das verstehen würde.

»Ich kann es gar nicht fassen, dass ich Ihnen das alles erzähle«, schniefte sie. »Ich habe das Gefühl, Sie schon seit Jahren zu kennen, dabei ist mir gerade aufgefallen, dass ich nicht einmal Ihren Namen weiß.«

»Ich heiße Mahtob«, lächelte ich und schüttelte ihr mit scherzhafter Förmlichkeit über den Tisch hinweg die Hand.

»Mahtob. Was für ein schöner Name. Woher kommt er?«

»Aus Persien.«

»Persien. Sie meinen den Iran?«

»Mmh«, antwortete ich und nahm einen Schluck Riesling. »Mein Vater stammte aus dem Iran.«

»Da habe ich vor einigen Jahren ein sehr interessantes Buch gelesen«, begann sie, während sie sich die Augen trocken tupfte, und mir war sofort klar, was jetzt kommen würde. »Es handelte sogar von einer Frau aus Michigan. Sie heiratete einen Iraner. Er nahm sie und die gemeinsame kleine Tochter mit zu einem Besuch bei seiner Familie im Iran und hielt sie dann dort fest. Dazu kam noch, dass zu der Zeit Krieg herrschte und die Stadt bombardiert wurde. Das ist wirklich passiert. Können Sie sich das vorstellen? Die Mutter konnte irgendwann mit ihrer Tochter fliehen. Eine wirklich erstaunliche Geschichte. Sie wurde sogar verfilmt. Wie hieß das Buch noch gleich?«

»Nicht ohne meine Tochter.«

»Genau, Nicht ohne meine Tochter. Haben Sie es gelesen?«

»Nein«, erwiderte ich mit leisem Lachen. »Ich habe es erlebt.«

KAPITEL 2

Das Muster am Webstuhl meines Lebens begann 1979 in Texas zu entstehen, am Vorabend der iranischen Revolution und mitten in einem Hurrikan. Am Tag meiner Geburt lautete die Schlagzeile des Houston Chronicle: »David verwüstet Floridas Küste«. Der fallende Luftdruck, den ein tropischer Wirbelsturm mit sich brachte, der fast zweitausend Kilometer entfernt aufs Festland traf, war dafür verantwortlich, dass ich einen Monat früher auf die Welt kam als geplant.

Verglichen mit dem Sturm, der sich auf der anderen Seite des Erdballs in der Heimat meines Vaters zusammenbraute, war Hurrikan David eine Kleinigkeit. Unter der Überschrift »Iranische Truppen durchbrechen kurdische Verteidigungslinien« war fast die gesamte Seite sieben des Houston Chronicle vom 4. September 1979 den heftigen Gefechten im Iran gewidmet. Aus dem Artikel ging hervor, dass die säkularen demokratischen Kräfte gegen die tödliche Gewalt des erstarkenden islamischen Regimes unter Ayatollah Khomeini keine Chance hatten. Das Auge des revolutionären Sturms mochte sich zwölftausend Kilometer entfernt befinden, doch seine Auswirkungen auf meine Familie waren katastrophal.

Mein Dad hatte sein Land im Alter von achtzehn Jahren verlassen, um in London Englisch zu lernen. Von dort ging er zum Studium in die USA. In der akademischen Welt blühte er auf, wurde zunächst Mathematikprofessor an der Universität und dann Ingenieur. In den sechziger Jahren arbeitete er für die NASA, danach studierte er Medizin. Da sein Wissensdurst offenbar immer noch nicht gestillt war, machte er zusätzlich noch seinen Facharzt in Anästhesie.

Mom und er lernten sich 1974 in Michigan kennen, als er Assistenzarzt am Carson City Hospital war. Mom hatte einen Verwaltungsjob in der Automobilindustrie, die damals in Michigan einen Boom erlebte. Im Sommer 1977 heirateten meine Eltern und zogen nach Texas.

Etwa zum Zeitpunkt der iranischen Revolution veränderte sich mein Dad. Aus einem freundlichen, charmanten und charismatischen Menschen wurde über Nacht ein politischer Extremist, der Gewalt befürwortete. Einst ein Bewunderer des »Westens« und der sich dort bietenden Chancen, wurde mein Vater mit dem Ausbruch der Revolution ein erbitterter Kritiker der Vereinigten Staaten und all der Dinge, für die sie standen.

Mom hatte ihn als nicht praktizierenden Muslim kennengelernt. Auch in diesem Bereich änderte er sich mit der Revolution. Sie war bestürzt und fassungslos, als er eines Tages nach Hause kam und sämtliche alkoholischen Getränke wegschüttete – die üblicherweise er trank, nicht sie. Dennoch gab er ihr die Schuld am verderblichen Einfluss des Alkohols. Von diesem Tag an durfte sie nur noch koschere Lebensmittel einkaufen, die am ehesten dem entsprachen, was nach islamischen Vorschriften halal war, erlaubt. Er hörte gar nicht mehr auf mit seinen üblen amerikafeindlichen Schimpftiraden.

Es gibt ein Foto von mir als Baby – eines der vielen Bilder mit dem Fuchs auf der Rückseite. Ich liege in den Armen eines Mannes mit einem Verband um den Kopf. Er war einer von Dutzenden junger Iraner, die die Unruhen der iranischen Revolution in die Straßen von Texas brachten. Einer ihrer Anführer.

Mein Vater profitierte von der in der amerikanischen Verfassung verankerten Meinungsfreiheit und organisierte Demonstrationen, die den verwestlichenden Einfluss des sittenlosen Amerikas auf sein Land geißelten: ein bitteres Paradox. Später, als Teenager, erfuhr ich, dass der Mann, der mich im Arm hielt, an einem antiamerikanischen Protest teilgenommen hatte, den mein Vater mitorganisiert hatte, und dabei mit einem Messer am Kopf verletzt worden war.

Als ich sechs Monate alt war, zogen meine Eltern mit mir nach Michigan. Mom, die den Fanatismus meines Vaters kaum noch ertragen konnte, hatte mit Scheidung gedroht. In einem Versuch, die Ehe zu retten, versprach er ihr, sich nicht länger für die iranische Revolution zu engagieren, sondern in dem Bundesstaat, aus dem meine Mutter stammte, noch einmal ganz neu anzufangen. Wie sich bald herausstellte, war dies nur eine von vielen leeren Versprechungen.

Michigans größere Halbinsel hat die Form eines Fäustlings. Wenn man jemanden von dort fragt, wo er wohnt, wird er automatisch die linke Hand heben und auf einen Leberfleck, einen Knöchel oder einen Fingernagel deuten. Ich kenne den ganzen Fäustling, aber im Alter zwischen sechs Monaten und vier Jahren wohnte ich im obersten Glied des Zeigefingers knapp unterhalb des Fingernagels in einer Stadt namens Alpena.

Der östliche Teil des Staates wird liebevoll »sunrise side« genannt: die Seite, wo die Sonne aufgeht. Das Leben dort ist pragmatisch und spartanisch, und die Menschen arbeiten hauptsächlich in der Industrie. Im westlichen Teil dagegen, der »sunset side«, wo die Sonne untergeht, ist die ganze Küste der Kommerzialisierung zum Opfer gefallen, und der Tourismus ist der Hauptwirtschaftszweig. Erst viele Jahre später stellte ich fest, dass der süßliche Geruch, den ich in meiner Kindheit mit dem Gefühl von Heimat verband, die Industrieabgase waren, die aus den gewaltigen Schloten von Abitibi drangen, einer Fabrik für Holzvertäfelungen.

Unser Haus in Alpena lag am Thunder Bay River. Der Fluss verlief hinter unserem Haus, machte auf der Höhe meines Lieblingsparks eine Biegung, strömte am Alpena General Hospital vorbei, wo mein Dad als Anästhesist arbeitete, und dann weiter durch die Stadt und über den Ninth Street Dam, bevor er in die Thunder Bay mündete.

Vom Pier des Jachthafens aus hat man einen herrlichen Blick über das Wasser und kann die riesigen Frachtschiffe beobachten, die mit Industriegütern beladen langsam Richtung Horizont verschwinden. Irgendwo dort draußen verläuft eine unsichtbare Grenze, wo die Thunder Bay in den Huronsee übergeht. Und irgendwo jenseits des Horizonts liegt Kanada.

Der Park in der Flussbiegung war einer meiner Lieblingsplätze. Mom nahm mich dorthin zum Vogelfüttern mit und gab mir auf diese Weise ihre Liebe zur gefiederten Welt weiter. Während manche Eltern die Aufmerksamkeit eines zwei- oder dreijährigen Kindes eher auf »das hübsche Vögelchen« lenken würden, lehrten mich meine Eltern, eifrig bemüht, ihr Wissen mit der nächsten Generation zu teilen, die verschiedenen Vogelarten zu unterscheiden. Wir beobachteten Kanadagänse, Schwäne und Reiher und unzählige Entenarten. Die Stockenten beispielsweise erkannte ich an ihren grün schillernden Köpfen. Wenn es wärmer wurde, sahen wir den Rotkehlchen dabei zu, wie sie Würmer aus der Erde zogen. Es war die reine Freude, das erste Rotkehlchen des neuen Jahres zu entdecken, denn es zeigte das Ende des schier endlosen Winters im nördlichen Michigan und den Beginn des Frühlings an, der bald in einen allzu kurzen Sommer übergehen würde.

Die erste Babysitterin, an die ich mich erinnere, war Patty, ein Mädchen im Teenageralter, das im Haus gegenüber lebte. Wie vielen anderen Freundinnen machte es ihr Spaß, mir die Fingernägel zu lackieren. Und ich liebte es auch. Schon als Kleinkind genoss ich es, stillzusitzen und mich verwöhnen zu lassen. Es gibt Fotos von mir, auf denen ich, kaum alt genug, um mich am Couchtisch in unserem Wohnzimmer hochzuziehen, glänzend rot lackierte Fingernägel habe und goldene Ohrstecker trage. Meine Eltern hatten mir bereits im Alter von sechs Wochen Löcher in die Ohren gestochen. Mom markierte meine Ohrläppchen mit einem Stift, und Dad besorgte das Stechen mit einer Ohrlochpistole. Mom hat dabei angeblich mehr geweint als ich.

Abgesehen vom Lackieren meiner Fingernägel ging Patty mit mir auch gern in eine Keramikwerkstatt, wo wir getöpferte Sachen bemalten. Für mich suchte sie eine hohe Vase mit langem, schlankem Hals aus. Während sie ihren Pinsel sorgfältig in die Farbtupfer auf ihrer Palette tunkte – schimmernde Pastellfarben, die den damaligen Vorlieben entsprachen –, wählte ich eine meiner Lieblingsfarben, lila. Die andere war natürlich rosa, wie das Tutu einer Ballerina.

Man sagt, die Küche sei das Herz eines Hauses, und das kann ich nur bestätigen. Diese Wahrheit ist eine der wenigen Konstanten in meinem Leben. Viele meiner frühesten Erinnerungen drehen sich um die Küche. Ich weiß noch, wie ich im Alter von zwei oder drei Jahren auf dem Linoleumboden saß und mit einem Holzlöffel in einem avocadogrünen Plastikkrug Saft anrührte; ich bearbeitete das gefrorene Orangensaftkonzentrat so lange, bis es geschmolzen war. Währenddessen eilte meine Mutter geschäftig hin und her, wendete Eier, briet Kartoffelpuffer, butterte frisch gerösteten Toast und störte sich überhaupt nicht daran, dass ich Saft auf dem Boden verspritzte. Kinder bekommen Spaß am Kochen, wenn sie auch mal etwas dreckig machen dürfen, und Mom lag viel daran, dass ich mich in der Küche zu Hause fühlte.

Ich erinnere mich, wie Mom und ich uns einmal über Dad amüsierten, der sich partout selbst quälen wollte. Mein Dad liebte scharfes Essen – alles, was die Nasennebenhöhlen befreit und einen zum Schwitzen bringt. Ich sehe ihn noch in einem hellblauen Lacoste-Shirt an unserem runden Küchentisch sitzen und rohe Chilis kauen, bis sein Mund brannte und sein Gesicht knallrot anlief. Mit einem Taschentuch wischte er sich den Schweiß von der Glatze, stöhnte und keuchte und wirkte höchst zufrieden.

Meine Eltern verstanden es beide, das Leben zu genießen, und waren vollendete Gastgeber. In dieser Hinsicht passten sie perfekt zusammen. Wenn Freunde zu Besuch kamen – was häufig der Fall war –, gab es immer reichlich zu essen. Schon als Kind lernte ich, dass bei gemeinsamen Mahlzeiten Freunde zu einer Familie zusammenfinden.

Und so kam es, dass an unserem Familienstammbaum ein armenischer Zweig wuchs. Ich weiß nicht, wann und wie sich unsere Familien kennenlernten. Vielleicht über John, den Augenarzt meiner Eltern, oder über seine Schwägerin Annie, unsere Schneiderin. Aber bis zu dem Tag kurz vor meinem fünften Geburtstag, an dem mein Dad seinen finsteren Plan in die Tat umsetzte, trafen sich unsere Familien regelmäßig, um miteinander zu feiern. Wir brauchten keinen besonderen Anlass, um uns rund um den Tisch zu versammeln. Manchmal luden uns John und seine Frau Vergine zu sich ein. Dann bereitete Vergine zusammen mit ihrer Schwester Annie und ihrer Mutter, von uns allen liebevoll Nana genannt, stundenlang armenische Köstlichkeiten zu, bei deren Anblick uns das Wasser im Mund zusammenlief.

Wenn meine Eltern als Gastgeber an der Reihe waren, gab es die leckersten persischen Speisen. Mein Dad war stolz auf sein Geschick, Essen besonders schön und appetitlich anzurichten. Manchmal tischte er einen Obstteller auf, dessen Früchte er aufwändig arrangiert hatte. Mit chirurgischer Präzision schnitt er die Schale einer Wassermelone so zu, dass sie wie ein Korb aussah, mit einem Griff in der Mitte. Dann durfte ich ihm helfen, das Fruchtfleisch mit einem Kugelausstecher herauszuholen. Man durfte aber die ausgestochenen Kugeln nicht einfach zurück in die Melonenschale geben, das wäre Dad nicht farbenfroh genug gewesen. Vielmehr wurden Cantaloupe-Melonen-Kugeln, blaue und grüne Weintrauben und, je nach Saison, heimische Erdbeeren oder Heidelbeeren zusammen mit den Wassermelonenkugeln in dem Korb drapiert. Zusätzlich lagen immer Berge von frischen Früchten auf dem Tisch – Äpfel, Bananen, Orangen, Weintrauben und ganze Melonen. Mäßigung war seine Sache nicht.

Egal, wo wir uns trafen oder was wir aßen, Erwachsene und Kinder saßen an einem Tisch und genossen das Zusammensein. Die unterschiedlichen Temperamente, Altersstufen, Interessen und Kulturen machten den Reiz dieser Zusammenkünfte aus. Das Essen dauerte stundenlang. Es ging laut und lebhaft zu, und es wurde viel gelacht. Wenn ich an die »guten alten Zeiten« denke, dann kommen mir immer wieder diese Geräusche, Gerüche und Geschmäcker in den Sinn.

Beim Essen ging es nicht nur darum, den Hunger zu stillen. Alles, was rund ums Essen geschah, hatte den Sinn, den anderen zu umsorgen, ihn zu hegen und zu pflegen und ihm etwas Neues zu zeigen – mit einem Wort, es war der Ausdruck von Liebe. Die Zubereitung der Speisen war genauso wichtig wie deren Verzehr, wenn nicht sogar noch wichtiger. In Annies und Nanas Küche lernte ich, wie man Kibbeh rollt. Ich saß auf dem Tisch. Eine der Frauen griff in die Schüssel mit der Masse aus mehrmals durchgedrehtem Rindfleisch und Bulgur (geschrotetem Weizen). Sie zupfte genau die richtige Menge ab und legte das Klümpchen in meine Hand. Nana, die kein Englisch sprach, bedeutete mir, ihr das nun Folgende nachzumachen.

Nachdem sie den Teig ein wenig geknetet hatte, damit er besser zusammenklebte, fing sie an, ihn um den Zeigefinger zu rollen, während sie gleichzeitig mit dem Finger eine Drehbewegung machte. Flink tauchte sie die Hand immer wieder in eine Schüssel kaltes Wasser, die zwischen uns stand. »Nur ein klein wenig«, wies sie mich auf Armenisch an. Sobald die Masse die gewünschte längliche Form hatte und ein ausreichend großer Hohlraum entstanden war, wurde er mit einer Mischung aus gewürztem Hackfleisch und Pinienkernen gefüllt. Mit erneut benetzten Fingern wurde die Öffnung verschlossen. Mit den hohlen, sich gegeneinander bewegenden Händen formte Nana ein längliches, an den Enden spitz zulaufendes, eiförmiges Klößchen. Ich tat es ihr gleich, Schritt für Schritt, und sobald meine Kibbeh fertig gerollt war, hielt ich sie ihr zur Begutachtung hin.

Nana nahm sie mir vorsichtig aus der Hand und betrachtete sie prüfend. Wenn sie damit zufrieden war, führte sie die geschlossenen Finger an die Lippen und öffnete sie dann schnell, wobei sie ein Kussgeräusch machte. Das war ihre Art, mir zu sagen, dass ich meine Sache gut gemacht hatte. Jedes Mal überschütteten Nana und Annie mich mit Lob. In ihrer Küche konnte man einfach nichts falsch machen. Lief etwas nicht nach Plan, sah man darin nur eine Gelegenheit, eine neue und vielleicht sogar bessere Vorgehensweise auszuprobieren.

Beim Backen und Kochen brachte mir Annie Lieder bei. »Gott ist guuut«, sang sie mit ihrem entzückenden Akzent. Zwischen den Liedern vermittelte sie mir ihre Botschaft. »Mahtob« – ich mochte es, wie sie meinen Namen aussprach –, »Gott ist seeehr gut zu uns, sehr, sehr gut. Er liebt uns sehr. Das darfst du nie vergessen.«

Es zeugte von einer tiefen Religiosität, dass Annie und Nana an Gottes Güte glaubten, obwohl sie so entsetzliche Grausamkeiten erlebt hatten. Nana war eine Überlebende des Völkermords an den Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie verlor ihre Eltern, als die Bewohner ihres Dorfes auf barbarische Weise von Türken massakriert wurden. Niemand kannte ihr genaues Alter. In meinen Augen war sie uralt. Trotz der unaussprechlichen Brutalität, die ihre Kindheit geprägt hatte, strahlte Nana Wärme und Herzlichkeit aus und hatte diese wunderbaren Eigenschaften auch an ihre Töchter weitergegeben.

Annie wiederum hatte bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs im Libanon 1975 mit ihrem Mann und den drei kleinen Söhnen in Beirut gelebt. Um ihren Kindern die Not und das Elend in einem Kriegsgebiet zu ersparen, stellten sie einen Antrag auf Einwanderung in die Vereinigten Staaten. Als die Familie endlich das Land verlassen konnte, war Annies Mann bereits ein Opfer des Krieges geworden, der noch fünfzehn Jahre weiterging und 150 000 Zivilisten das Leben kostete. Mit dem Konflikt hatte er nichts zu tun gehabt. Er war nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. In einem Land, in dem Krieg herrscht, können jeder Ort und jede Zeit falsch sein.

Sein sinnloser Tod bestärkte Annie in ihrem Entschluss, ihre Söhne in ein Land zu bringen, wo sie in Frieden aufwachsen konnten. Sie wanderte nach Amerika aus und schaute nicht zurück. Welche Hindernisse ihr das Leben auch immer in den Weg stellte, Annie hielt unerschütterlich an ihrem Glauben fest und strahlte eine große innere Freude aus. Und wie Nana die innere Widerstandsfähigkeit ihrer Tochter gestärkt hatte, so bemühte sich auch Annie, diese Kräfte in mir zu wecken.

Im Sommer 1984, als ich viereinhalb Jahre alt war, zogen wir in die ebenfalls auf der Sonnenaufgangsseite gelegene Gegend von Detroit, in den Winkel zwischen Daumen und Handfläche des Fäustlings, viereinhalb Autostunden südlich von Alpena. Das geschah nur wenige Wochen, bevor meine Eltern und ich zu dem »zweiwöchigen Urlaub« in die Heimat meines Vaters aufbrechen sollten. Nach diesem Urlaub sollte ich anfangen, in den Kindergarten zu gehen.

Das Ganze war ein böser, wenngleich genialer Streich meines Dad. Er wiegte Mom in dem Glauben, nach der Rückkehr von unserer Reise würden sie ihr Traumhaus bauen, und überredete sie dazu, einen Großteil unserer Sachen in Kisten verpackt zu lassen. Auf diese Weise wurde deren Transport in das Land erleichtert, das unser Gefängnis werden sollte. Damals jedoch durchschaute ich nicht, was er im Schilde führte.

Ich war mit all den Kleinigkeiten beschäftigt, die sich mit einer sorglosen Kindheit verbinden, mit der Emily-Erdbeer-Bettwäsche und den dazugehörigen Vorhängen zum Beispiel, die Mom für mein neues Zimmer gekauft hatte, und mit meinem Glücksbärchi-Flummi, der ein hohles klingelndes Geräusch machte, wenn ich ihn die Einfahrt hinunterhüpfen ließ. Auf dem Ball war mein Lieblingsbärchi abgebildet – das Sonnenscheinbärchi, gelb mit einer fröhlich lachenden Sonne auf dem Bauch. Vor allem aber war ich glücklich, weil ich eine neue Freundin gefunden hatte: ein Mädchen in meinem Alter, das nebenan wohnte. Stacey machte mich mit so wundersamen Köstlichkeiten wie Käsemakkaroni von Kraft bekannt, einem Fertiggericht, oder mit Kool-Aid-Getränkepulver.

Nach der iranischen Revolution, die zum Zeitpunkt meiner Geburt begonnen hatte, herrschte Chaos im Land. Der Schah war abgesetzt worden. Die Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft von Teheran lag noch nicht lange zurück. Überall gab es religiöse und politische Unruhen. Ayatollah Khomeini und die radikalen Extremisten seiner Partei hatten einen sehr viel strengeren Lebensstil eingeführt. In der neuen Islamischen Republik Iran mussten sich auch Nichtmuslime den Verordnungen des Ayatollah fügen. Und als wäre im Zuge der Revolution noch nicht genug Blut geflossen, hatte die irakische Armee begonnen, den Iran anzugreifen, und die anfänglichen Grenzkämpfe hatten sich zu einem Krieg zwischen den beiden Ländern ausgeweitet.

Während ich sonnige Nachmittage mit Stacey verbrachte, an denen wir juchzend durch die Wasserstrahlen des Rasensprengers rannten, kreisten Moms Gedanken um die düstere Realität und Gefahren, von denen ich nichts wusste. Und um die bohrende Frage: »Warum um alles in der Welt sollen wir mit unserer Tochter in ein Kriegsgebiet reisen?«

KAPITEL 3

Als wir am 1. August 1984 von zu Hause aufbrachen, hatte ich keinen Grund zu der Annahme, dass unsere Reise etwas anderes sein würde als ein zweiwöchiger Urlaub bei den Verwandten meines Vaters im Iran. Mit dem intuitiven Wissen, das einem erst mit zunehmendem Alter geschenkt wird, hätte ich vielleicht wie meine Mutter geahnt, dass mein Vater finstere Absichten verfolgte.

Während meine Eltern mit den letzten Reisevorbereitungen beschäftigt waren, tanzten mein Stoffhase Mr. Bunny und ich durchs Wohnzimmer; seine Hände und Füße waren durch Gummibänder mit meinen verbunden. Der stattliche Stoffhase in leuchtendem Gelbgrün mit weißen Tupfen überragte mich um die Länge seiner großen Ohren. Er trug eine rote Fliege aus Filz, die aussah wie zwei Dreiecke, deren lange Spitzen sich in der Mitte überlappen. Mom hatte alles versucht, damit die Fliege nicht verrutschte, mit dem einzigen Ergebnis, dass sie vom Klebstoff ganz steif war und trotzdem jeden Moment herunterzufallen drohte.

Eine schwer lastende Spannung lag in der Luft. Vom Flur hörte ich, wie sich meine Eltern leise zankten, als sie neben der Tür Koffer um Koffer aufreihten.

Mein Dad stürmte ins Zimmer und riss seinen Koran vom Tisch neben dem blauen Lehnsessel. Der Sessel war mit einem paisley-gemusterten Stoff in Motiven unterschiedlicher Größe und Farbe bezogen. Das Paisley-Muster sei ein persisches Motiv, hatten meine Eltern mir erklärt.

Der Koranständer trug eine tannengrüne Lampe aus Kamelhaut, aufwändig bemalt mit einem gelben und weißen geometrischen Muster. Freunde hatten sie uns aus Pakistan mitgebracht. Am Lampenhals, unter dem Schirm, befand sich ein verschnörkelter schlüsselförmiger Schalter aus Messing, und die Glühbirne ging an, wenn man ihn drehte. Ich liebte es, die Lampe ein- und auszuschalten und zu beobachten, wie das durch den Schirm sickernde Licht faszinierende Schatten an die Wand warf.

Der dicke weiche Perserteppich unter meinen Füßen veränderte seinen Farbton wie durch Zauberhand, während Mr. Bunny und ich von einem Ende des Zimmers zum anderen wirbelten. Die changierenden Farben seien ein Beleg für die Echtheit des Teppichs, meinte mein Dad. Von der einen Seite wirkten die Farben tief und satt, von der anderen dagegen heller und lebhafter.

Meine Eltern und ich kamen am 3. August in der iranischen Hauptstadt Teheran an, einen Monat und einen Tag vor meinem fünften Geburtstag. Meine allererste Erinnerung an die Heimat meines Vaters ist der Gestank der Toiletten auf dem internationalen Flughafen Teheran. Wie die meisten Erinnerungen an unsere Zeit im Iran ist es nur ein kurz aufblitzender Moment ohne jeden Zusammenhang. Als Mom und ich auf die Toiletten zugingen, drang uns ein überwältigender Kloakengeruch in die Nase. Mir widerstrebte es weiterzugehen. Ich wollte da NICHT rein. Wir gingen trotzdem. Ein ekelhafter Geruch empfing uns. Ich musste so dringend aufs Klo, dass es schon wehtat, aber ich weigerte mich, diesen stinkenden Abort zu betreten.

Manche meiner Erinnerungen stehen mir wie Fotos deutlich vor Augen, andere sind Sachverhalte, winzige Details oder Empfindungen, die mir zwar bewusst sind, von denen ich aber kein klares Bild im Kopf habe. Hierzu zählt die Flughafentoilette. Ich kann nicht mehr sagen, wie sie aussah, aber ich weiß noch genau, dass es keine richtige Toilette war. Es war meine erste Bekanntschaft mit dem traditionellen iranischen Klo. Statt einer Schüssel und einer Rolle Klopapier wie im Westen gab es im Iran ein Loch im Boden und einen Wasserhahn mit einem Schlauch. Die Folge war ein Übelkeit erregender Gestank.

Viele aus der Familie waren zu unserer Begrüßung gekommen. Sie umschwirrten uns wie ein Bienenschwarm und überhäuften uns mit Umarmungen und Willkommensrufen. Es waren wohl nur ein paar Dutzend Verwandte, aber der ganze Tumult erweckte den Eindruck, dass es Hunderte waren. Die Frauen trugen den schwarzen Tschador, lange, fließende Stoffbahnen, die um den Körper gewickelt wurden und nur einen Teil des Gesichts unbedeckt ließen. Der Tschador wurde von innen festgehalten, sodass auch die Hände verborgen blieben.

Die Eltern meines Vaters waren gestorben, als er noch ein Kind war, und er war bei seiner älteren Schwester aufgewachsen, die ich unter dem Namen Ameh Bozorg kannte. Hinter dem Eisentor, das ihr Haus umgab, stand inmitten einer wirren Menschenmenge ein Mann mit einem Schaf. Mom trug mich auf dem Arm. Wir blieben stehen und beobachteten, wie er dem Schaf die Kehle aufschlitzte und das Blut auf den Fußweg spritzen ließ. Ich vergrub mein Gesicht an der Schulter meiner Mutter, als sie und mein Dad über die Blutlache hinwegstiegen und ins Haus gingen. In der Kultur meines Vaters war das eine große Ehre; für mich war es ein traumatisches Erlebnis. Für ein kleines Mädchen, das nicht einmal die Gewaltszenen eines Disney-Films ertragen konnte, war die Schlachtung eines Schafs im realen Leben der reinste Horror.

Ameh Bozorg war die Matriarchin der Familie, der man mit ehrfürchtigem Respekt begegnete. Ich fürchtete mich vor ihr. Sie hatte strähniges, hennagefärbtes schulterlanges Haar und eine lange gebogene Nase, und ich erinnere mich, dass sie dunkelgrüne Strümpfe und ein farblich passendes Kleid trug. Eigentlich wäre sie eine gute Besetzung für die Rolle der Bösen Hexe des Westens gewesen. Sie und ihr Mann Baba Hadschi bewohnten ein ehemals prachtvolles Haus praktisch Tür an Tür mit der chinesischen Botschaft. Es war mit Marmor und reich geschmückten Kronleuchtern ausgestattet, und auf den Fußböden lagen mehrere Schichten Perserteppiche übereinander, und doch waren die Räume karg und kalt und strahlten nichts vom Luxus dieser edlen Materialien aus.

Nach meinem ersten Eindruck war der Iran nicht nur furchteinflößend und voll unangenehmer Gerüche, sondern auch laut. Ich war ein ungewöhnlich stilles Kind, und der Lärm und der Trubel verstörten mich. Vielleicht lag es daran, dass ich die Sprache nicht verstand, vielleicht auch an der Lautstärke ihres unablässigen Geschnatters.

Ich bin mir nicht sicher, wie viele Personen tatsächlich in Ameh Bozorgs Haus lebten, aber mir schien, als wimmelte es von Menschen. Im Wohnzimmer saßen Erwachsene auf dem Boden und tranken Tee aus kleinen Gläsern, und Kinder, auf die niemand aufpasste, flitzten durchs Haus. Mein Dad drängte mich, mit den Kindern zu spielen, die meine Cousins und Cousinen waren, aber ihr wildes Treiben erschreckte mich, sodass ich mich noch mehr an Mom klammerte.

Die Erwachsenen kümmerten sich zumeist nicht um die Kinder, die durch die Zimmer tollten und in den ummauerten Hof stürmten. Von meinem sicheren Platz an der Seite meiner Mutter verfolgte ich, wie sie zwischen den Rosensträuchern und dem Swimmingpool herumrannten, der mit grünem, abgestandenem Wasser gefüllt war. Wenn ein Kind in die Küche kam, riss die am nächsten stehende Frau ein Stück Lavasch-Brot ab, das von der letzten Mahlzeit übrig geblieben war, und rollte etwas Schafskäse und ein paar frische Minzeblätter hinein: ein kleiner Leckerbissen für das Kind, dem sie zugleich den Kopf tätschelte oder einen Kuss auf die Wange drückte.

In Ameh Bozorgs Haus gab es so gut wie keine Möbel. Wir saßen auf dem Fußboden, der dick mit handgeknüpften persischen Teppichen ausgelegt war. Hier wurden nach persischer Tradition auch die Mahlzeiten eingenommen. Auf dem Boden wurde ein Tuch ausgebreitet, das als Tisch diente, und gewöhnlich aßen die Familienmitglieder quasi im Schichtwechsel: zuerst die Männer, dann die Frauen und am Schluss die Kinder, genau in der umgekehrten Reihenfolge wie im Westen. Ich aß allerdings abweichend von dieser Regel zusammen mit Mom.

Das Frühstück wurde wie die anderen Mahlzeiten üblicherweise am Boden serviert, aber es gab wohl bestimmte Anlässe, zu denen wir uns ins Esszimmer wagten. Ich erinnere mich, dass die Erwachsenen auch am Tisch im Schneidersitz auf ihren Stühlen saßen. Zum Frühstück gab es in aller Regel »nan panir sabzi«, ein Sandwich aus iranischem Brot mit Schafskäse, Tomaten- und Gurkenscheiben und frischen Kräutern wie Basilikum oder Minze. Manchmal aßen wir auch »nan panir gerdu«, Brot mit viel Butter, Schafskäse und Walnüssen, und manchmal Brot mit Butter und Quitten- oder Sauerkirschmarmelade oder Rosengelee.

Frisches Obst und Gemüse gab es in Hülle und Fülle zu jeder Tageszeit. Im Iran aßen wir kleine frische Gurken so, wie man in Amerika einen Apfel isst. Brot wurde zu den Mahlzeiten frisch und noch dampfend heiß vom Bäcker geholt. Und Reis gab es zweimal täglich, jeden Tag.

In dem rastlosen Getriebe zwischen Mahlzeiten und Familie verging die Zeit wie im Flug. Im Nu waren die Tage unseres Urlaubs vorbei, der uns mit dem Land meines Vaters bekannt gemacht hatte – das jedenfalls dachten Mom und ich. Mr. Bunny und ich tollten durchs Schlafzimmer. Wir konnten es gar nicht erwarten, wieder zu Hause zu sein. Meine Mutter versuchte uns zu beruhigen, während sie packte und wir von all den Leuten sprachen, auf die wir uns freuten.

Mein Dad kam herein. Er sprach kein Wort. Mom redete, doch mein Vater fixierte irgendein unsichtbares Objekt am Boden. Dann stammelte er etwas von einem Problem mit unseren Pässen. Ich bilde mir ein, die Wörter »beschlagnahmt« und »Staat« gehört zu haben. Endlich entschloss er sich, mit dem Lügen aufzuhören, packte meine Mutter am Arm, wappnete sich und sagte: »Ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen soll, Betty. Aber wir fahren nicht nach Hause.« Seine Stimme wurde mit jedem Wort entschlossener, sein Griff fester. »Du bleibst bis zum Ende deines Lebens im Iran!« Er stand kerzengerade da, die Schultern gestrafft, den Kopf hoch erhoben. »Du bist jetzt in meinem Land. Und du gehorchst meinen Regeln.«

»Nein! Was redest du da, Moody? Das kannst du uns nicht antun. Bitte nicht«, flehte sie. »Du hast versprochen, dass wir in zwei Wochen wieder nach Hause fahren. Du hast es auf den Koran geschworen!«

Sein Faustschlag traf sie mit solcher Wucht, dass es ihr einen Augenblick den Atem verschlug. Ich hatte noch nie gesehen, dass mein Dad meine Mom schlug, und der Anblick erfüllte mich mit Entsetzen. Ich war geschockt, verwirrt, wie vor den Kopf gestoßen. Was hatte das alles zu bedeuten? Wer war dieser Mann? In seiner gewalttätigen Wut war er kaum wiederzuerkennen. Was war mit meinem liebevollen Baba Dschan geschehen?

Von diesem Augenblick an hatten nicht einmal mehr seine Schritte den wohlvertrauten beschwingten Rhythmus. Als ich ihn den Flur entlanggehen hörte, klangen sie entschlossen und voller Zorn. Ihr entsetzliches Stampfen drehte mir den Magen um. An diesem Tag verwandelte sich mein geliebter Daddy in ein Ungeheuer.

KAPITEL 4

Tag um Tag klammerte ich mich an meine Mutter und weinte: »Mommy, ich will nach Hause. Bitte, bring mich nach Hause.« Tag um Tag bemühte sich Mom nach Kräften, mich zu beruhigen. »Keine Sorge, Mahtob, alles wird gut. Wir werden nach Hause fahren, das verspreche ich dir. Ich werde einen Weg finden, um dich nach Hause zu bringen.« Und Tag um Tag schwor mein Dad unter Geschrei und mit hämmernden Fäusten, dass wir den Iran niemals verlassen würden.

Wie aus heiterem Himmel brach er in gewalttätige Schimpftiraden aus und brüllte meine Mutter an: »Wenn du das Telefon auch nur anrührst, bring ich dich um … Wenn du dieses Zimmer verlässt, bring ich dich um … Ich bring dich um, und dann werde ich ihnen zusammen mit deiner Leiche die Asche einer verbrannten amerikanischen Fahne schicken … Du wirst NIEMALS hier rauskommen, und falls doch, werde ich den Rest meines Lebens nach dir suchen. Und wenn ich dich finde, bringe ich dich um und hole Mahtob in den Iran zurück …«

Mein Leben bestand bald nur noch aus Gezeter und Gebrüll und schrecklichen Weinkrämpfen. Allerdings sind die Erinnerungen daran verschwommen. In den ersten beiden Wochen hatte Mom mit dem Essen keine Schwierigkeiten gehabt, aber nachdem sie erfahren hatte, was uns blühte, bekam sie schweren Durchfall. Mr. Bunny und ich saßen an ihrem Bett und mussten ohnmächtig zusehen, wie sie immer schwächer wurde.

Es war eine entsetzliche Zeit. Mom dämmerte nur noch vor sich hin und flehte mich an, sie vor meinem Vater zu beschützen, einem in Amerika ausgebildeten Arzt, der jetzt behauptete, er sei in den Iran zurückgekehrt, um sein Volk zu retten. Manchmal fuhr sie aus dem Schlaf hoch und vergewisserte sich, ob ich noch auf meinem Posten war. »Mahtob«, flüsterte sie kraftlos und schwach, aber auch damit niemand hören konnte, worauf sie mich einschwor. »Was auch passiert, du musst aufpassen, dass dein Daddy mir nie eine Spritze gibt. Bitte. Egal, was er sagt, er darf mir nie eine Spritze geben. Sie könnte ein Medikament enthalten, das mir schadet.«

»Ich beschütze dich, Mommy«, versprach ich. »Er darf dir nicht wehtun, dafür sorge ich.«

Es kostete sie alle Kraft, diese Sätze herauszubringen, und als sie fertig war, sank sie erneut auf das Kissen zurück und fiel in einen unruhigen Schlaf.

Aus den bitteren Tagen wurden Wochen, und wie die anderen Kinder der Familie musste ich zusehen, wie ich allein zurechtkam. Ohne Mom an meiner Seite, die meinen Vater und sein unablässiges Drängen abwehrte, ich solle mit den anderen Kindern im Haus spielen, musste ich kapitulieren, ich hatte keine andere Wahl.

Meine Eltern waren beide schon einmal verheiratet gewesen. Mein Vater hatte keine anderen Kinder, meine Mutter dagegen zwei Söhne aus erster Ehe. Joe und John, meine Brüder, sind dreizehn beziehungsweise neun Jahre älter als ich. Vor unserem Aufbruch in den Iran waren Joe und John die meiste Zeit bei ihrem Vater. Sie besuchten meine Eltern und mich in ihren Schulferien und an den Wochenenden. Bei einem solchen Besuch schlich sich John mit mir ins Souterrain hinunter, um Zeichentrickfilme im Fernsehen anzuschauen. Ich war ungefähr drei, John muss zwölf gewesen sein.

In Amerika durfte ich nur fernsehen, wenn mein Vater dabei war, und er entschied, was ich sehen durfte. Ich durfte die Yoga-Sendung auf PBS anschauen. Die Moderatorin mochte ich, weil sie leise sprach und braune Haare hatte wie ich, nur viel länger. Ich hoffte, eines Tages würden meine Haare auch so lang sein. Außer der Yoga-Sendung schauten wir vor allem Tiersendungen von National Geographic. Mein Daddy saß in seinem Fernsehsessel, ich auf seinem Schoß, und er brachte mir die Tiernamen auf Farsi bei, seiner Muttersprache. Er ärgerte sich über mich, weil ich jedes Mal, wenn ein Tierjunges allein auftauchte, jammerte: »Wo ist denn seine Mama?«

»Warum sagst du nie: ›Wo ist sein Papa‹?«, fragte er mich vorwurfsvoll.

An dem Tag, an dem John mit mir ins Souterrain ging, schauten wir keine Yoga- und keine Tiersendung. Er fläzte sich auf die Couch, ich legte mich bäuchlings auf den Rücken eines Keramikzebras, das fast genauso groß war wie ich, und so schauten wir die Zeichentrickserie Die Schlümpfe. John und ich waren dermaßen gebannt, dass wir gar nicht hörten, wie mein Dad nach Hause kam. Das erste Indiz dafür, dass wir erwischt worden waren, war seine Stimme oben an der Treppe. »Was macht ihr denn da unten?«, rief er zu uns herunter. »Was fällt euch ein! Schaltet sofort den Fernseher aus!« Ich versuchte mich zu verstecken, aber er packte mich, bevor ich entwischen konnte, und versohlte mir den Hintern. Ich hätte wissen müssen, dass ich mich nicht ungestraft über seine Anweisungen hinwegsetzen durfte, und er konnte sicher sein, dass ich es mir zweimal überlegte, bevor ich noch einmal unfolgsam war.

Das Fernsehen ist ein mächtiges Medium der kulturellen Indoktrination. Das war wohl der Grund, warum mein Vater mir nicht erlaubte, in den Vereinigten Staaten fernzusehen. Er wollte nicht, dass ich von der, wie er fand, moralisch verkommenen Gesellschaft beeinflusst wurde, der es an sittlichen Maßstäben fehlte. Im Iran lagen die Dinge anders. Er wollte, dass ich die iranische Kultur in vollen Zügen in mich aufnahm, und zwang mich, mit den anderen Kindern der Familie fernzusehen. Hier bekamen selbst die Zeichentrickfilme einen dunklen und bedrohlichen Unterton.

Ich habe nur vage Erinnerungen an die Sendungen, die ich im iranischen Fernsehen schaute, aber ich habe noch ein sehr genaues Bild von einem Zeichentrickfilm über ein Bienenkind im Kopf. Es war zu allen freundlich, obwohl es in seiner rauen Welt viel Böses gab. Überall lauerten Gefahren, und oft musste es nicht nur um sein eigenes Überleben kämpfen, sondern auch um das Überleben derer, von denen es grausam behandelt wurde. Die »Schurken« – andere Insekten wie Wespen und Gottesanbeterinnen – stellten ihm unablässig nach, aber das fröhliche Bienenkind ließ sich von diesen bedrohlichen Angriffen nicht beirren. Den Lichtblick der Sendung bildete die Bienenkönigin, die zwar unsichtbar, aber dennoch freundlich und liebevoll war.

Es war ein Erlebnis, als ich die Serie Jahre später im Internet wiederfand. Da war er, genau wie ich ihn aus meiner Kindheit in Erinnerung hatte: ein kleiner Bienenjunge, der auf einer roten Blume saß, die Augen verdreht, versunken in einen Tagtraum. Und im Hintergrund war die Szene zu sehen, die er sehnsuchtsvoll in seinen Träumen beschwor. In der Ferne, in dem Bild aus seinem Traum, hielt die Bienenkönigin, seine Mutter, seine Hände fest umklammert und lächelte ihn liebevoll an. Der Bienenjunge hieß Hutch. Er und seine Mutter waren getrennt worden, als die bösen Wespen den Bienenstock überfallen, brutal zerstört und die Honigbienen getötet hatten, die ihre Königin zu verteidigen suchten. Die Wespen plünderten und brandschatzten alles, und sie gaben sich nicht damit zufrieden, nur die Honigvorräte zu verschlingen. Sie fraßen auch die Eier der Honigbienen. Eines der Eier jedoch fiel zu Boden und wurde von einem Blatt verdeckt. In diesem Ei war Hutch, der so den Angriff überlebte. Seine Mutter und einige wenige Überlebende flohen unter Tränen, da sie dachten, alle ihre Eier seien von ihren bösen Feinden gefressen worden.

Kein Wunder, dass ich den Bienenjungen Hutch nicht vergessen hatte. Ich konnte es gar nicht fassen, dass mein Dad es mir erlaubt hatte, eine Sendung über eine Biene anzuschauen, die ihr ganzes Leben lang auf der Suche nach ihrer Mutter war.

Während die Lebenskräfte meiner Mutter im Zimmer nebenan dahinschwanden, lag ich bäuchlings im Wohnzimmer auf dem Fußboden, den Kopf in die Hände gestützt, die Beine abgewinkelt und in der Luft baumelnd, und sah Hutch zu. Ich wünschte mir inständig, dass er seine Mutter wiederfand, fast als würde dieses glückliche Ende auf wundersame Weise auf mein eigenes Leben zurückstrahlen.

Mr. Bunny und ich bemühten uns nach Kräften, in Moms Nähe zu bleiben, aber wenn mein Dad mich zwang, meinen Posten zu verlassen, war das Wohnzimmer die zweitbeste Verteidigungsposition. Dann ließ ich Mr. Bunny bei Mom zurück, damit sie nicht ganz allein war. Von meiner neuen Stellung aus konnte niemand den Flur zum Zimmer meiner Mutter betreten oder verlassen, ohne dass ich es mitbekam. Mein Dad brauchte nur den Kopf in diese Richtung zu drehen, schon sprang ich auf und eilte Mom zu Hilfe.

Ein paar Tage vor meinem fünften Geburtstag fiel ich beim Spielen von einem Schemel. Dabei bohrte sich das spitze Holzbein des umgestürzten Schemels in meinen rechten Arm knapp unterhalb des Ellbogens. Es war keine geringfügige Verletzung. Es blutete, und ich schrie vor Schmerzen.

Meine Eltern brachten mich sofort ins Krankenhaus, wo mein Vater, der seine Autorität als Arzt spielen lassen wollte, sich ärgerte, als man ihm sagte, wir müssten warten, bis wir an der Reihe seien. Wir saßen auf Stühlen, die mehr oder weniger zufällig an der Wand im Flur aufgereiht standen. Mein Vater begehrte wütend auf und schimpfte auf den verwahrlosten Zustand seines Landes. Mom, die unter Aufbietung all ihrer Kräfte mitgekommen war, tat alles, um mich vor seinem Zorn zu beschützen. Als man uns endlich in das Behandlungszimmer rief, wurde ich auf einen Tisch gelegt und untersucht. Es war eine tiefe Wunde, die genäht werden musste. Diese Diagnose hatte mein Vater bereits Sekunden nach meinem Sturz gestellt. Als er, ein Anästhesist, erfuhr, dass das Krankenhaus nur über ein beschränktes Kontingent an Betäubungsmitteln verfügte, das ausschließlich für Kriegsverwundete bestimmt war, ging er an die Decke. Aber er konnte schreien, so viel er wollte, davon wurde es auch nicht besser. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie der Arzt meinen Arm ohne Narkose nähte. Aber ich weiß noch genau, dass aus irgendeinem unerfindlichen Grund eine Katze im Raum war.

Verständlicherweise war ich an meinem fünften Geburtstag nicht so ganz bei der Sache. Mein bandagierter Arm pochte, und ich war sehr traurig. Die gesamte Großfamilie hatte sich zu dem Anlass in Ameh Bozorgs Haus versammelt. Die Geburtstagstorte hatte die Form einer Gitarre. Es war eine Katastrophe, als die Torte vom Tisch fiel und mit der Oberseite auf dem Fußboden landete. Wie aufs Stichwort kam in diesem Augenblick Madschid, mein Lieblingsonkel väterlicherseits, zur Tür herein. Er hatte sich verspätet, aber – keine Sorge, sagte er, er habe eine Torte mitgebracht. Madschid war der Onkel, der gern mit den Kindern spielte. Er war groß und dünn, mit roten Haaren und einem roten Schnurrbart, und in seinen Augen blitzte der Schalk. Er kniete lächelnd vor mir nieder und überreichte mir eine Tortenschachtel mit einem Fenster im Deckel. Er hatte tatsächlich eine Torte mitgebracht – und nicht irgendeine, sondern genau dieselbe Torte, die wenige Augenblicke zuvor vom Boden abgekratzt und dann in den Müll geworfen worden war.

Aus Wochen wurden Monate, und Moms Zustand verschlechterte sich weiter. Mr. Bunny und ich blieben bei ihr, sooft es ging. Mom hatte eine Plastikflasche Shampoo auf die Reise mitgenommen, die inzwischen leer war, aber immer noch dieses Aroma verströmte. Ich füllte sie mit Wasser und sog den Duft ein. Manchmal drückte ich die Flasche zusammen und atmete den vertrauten Geruch ein, der mich an zu Hause erinnerte. Ich saß auf dem Boden, an das Bett meiner Mutter gelehnt. Sie schlief, und ich träumte von zu Hause. Ich hatte große Sehnsucht nach meiner Familie und flehte meine Mom unablässig an, mich nach Hause zu bringen.

Aber ich hütete mich, mit meinem Vater darüber zu reden. Sobald ich vor der Schlafzimmertür seine unheilverkündenden Schritte hörte, drehte sich mir vor Angst der Magen um, und das Hämmern meines Herzens dröhnte mir in den Ohren. Was, wenn ich ihn diesmal nicht daran hindern kann, meiner Mom eine Spritze zu geben?, dachte ich voll Bangen. Was, wenn heute der Tag ist, an dem er meine Mommy tötet?

KAPITEL 5

Wer hätte gedacht, dass etwas so Unscheinbares wie ein Kaugummipapier den Lauf der Ereignisse änderte? Mom sagt, nach mehr als zwei Monaten, in denen sie dem Tod näher war als dem Leben, habe sie ein zerknittertes Kaugummipapier gefunden. Sie strich es glatt, versuchte, ihren Namen darauf zu kritzeln, und erschrak, als sie merkte, dass sie zu schwach war, um die Buchstaben aufs Papier zu bringen. In dem Moment wusste sie, wenn sich nichts änderte, würde sie sterben und mich allein bei dieser Familie zurücklassen. Ich würde lernen, die Brutalität meines Vaters als normal zu akzeptieren. Das konnte und würde sie nicht zulassen.

Während Mom schwach und abgemagert im Bett lag, ersann sie einen Plan. Sie würde die ganze Familie mit ihrer Liebenswürdigkeit einlullen und meinen Vater und seine Familie in dem Glauben wiegen, dass sie sich in dieses Leben fügte und den Regeln meines Vaters unterwarf. Als sie sich daranmachte, diesen Plan umzusetzen, bekam sie neuen Lebensmut, und auch ihr Gesundheitszustand verbesserte sich. Sie hatte wieder Appetit, gewann Kraft und ein Stück weit auch das Vertrauen meines Vaters zurück.