6,99 €

Mehr erfahren.

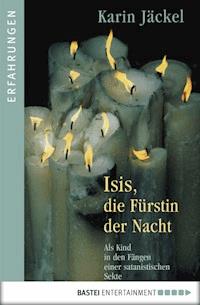

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Cora O. wächst in einem streng katholischen Elternhaus auf, in dem niemand höhere Achtung genießt als die geweihten Männer der Kirche. Da ist es auch selbstverständlich, dass Cora Messdienerin wird. Die 13-Jährige, die sich von ihrer Familie unverstanden fühlt, genießt die Zuwendung des Kaplans, der sie nach ihren persönlichen Lebenserfahrungen fragt, ihr Rat erteilt und verspricht, immer für sie da zu sein. Cora vertraut dem älteren Mann, und als dieser ihr auf seinem Zimmer Alkohol anbietet, fühlt sie sich geschmeichelt. Das sexuell unerfahrene Mädchen ahnt nicht, welchen perfiden Plan der Kaplan verfolgt und in welche Abhängigkeit es gerät.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über die Autorin

Titel

Impressum

VORWORT

Cora O.

Verlassensängste

Sehnsucht nach Geborgenheit

Die Liebe zu meinem Vater

Ein Stücklein Himmel

Sünde und Solidarität

Vom Berufensein

Ministrantin

Der neue Vikar

Kampf um Zugehörigkeit

Frederic, Ziel meines Lebens

Der Seelenfänger

Missverstanden und verraten

Geheimnisse bewahren

Viel zu nah

Eierlikör mit Musik

Der Alkohol erlaubt uns Nähe

Die Musik erlaubt uns Nähe

Entfremdung von den Eltern

Assisi

Reiseimpressionen

Wechselbäder der Gefühle

Vino Rosso, Grappa, Cognac

Fragen der Nacht

Franziska, mein zweites Ich

Weisheiten aus dem Horoskop

Heimfahrt in banger Nacht

Heiß und kalt

Eine Flasche Sekt auf ex

Antworten auf die Fragen der Nacht

Wahre Freunde

Allmähliches Begreifen

Drogen-SOS

Die Pille vom Vikar

Einmal das Schweigen brechen

Meine Mutter soll mir nicht glauben

Meine Freundin soll mir nicht glauben

Gott sei Dank, der Herr Vikar kümmert sich um sie

Der Schmerz der Sünde

Stromausfall

Ego te absolvo

Meine Gefühle für Frederic

Die Eine wollte ich sein, die Einzige war ich nicht

Und niemand schöpfte Verdacht

Ich wollte sein, wie Frederic mich wollte

Fluch des Messweins

Verliebe dich!

Aufbegehren

Der Voyeur

Ich breche mein Schweigen

Fanal

Verrat

Pläne versinken. Zukunft verschwimmt.

Therapieversuch

Gedankengift

Ein Wort für Franziska

Max Dobel

Warum Max zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, aber nie in den Knast kam

Karriereplanung im Knast

Täterschutz

Selbstmitleid

Die Kunst der Tatverdrängung

Seine größte Angst

Vertrauensbruch

Beinahe eine Liebeserklärung

Seelenbilder aus dem Knast

Die »Scheiß-Männerwelt« ist Schuld

Der Täter als Werkzeug Gottes

Besuche im Knast

Vorfreude auf die Haftentlassung

Der Anfang vom Ende

Ein Kloster für Männer und Frauen

Tunesien

Vorbei

Auf der Suche nach Max

NACHWORT

Über die Autorin

Dr. Karin Jäckel, 1948 in Mecklenburg geboren, studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Sprecherziehung mit anschließender Promotion in Saarbrücken. Bisher hat sie als freie Autorin und Journalistin über 80 Bücher veröffentlicht. Heute lebt sie mit ihrer fünfköpfigen Familie im Schwarzwald.

Weitere Informationen unter www.karin-jaeckel.deAuf der Webseite der Autorin befindet sich je ein Kummerkasten für Kinder/Jugendliche und Eltern. Dieser wird von der Autorin persönlich bearbeitet.

Karin Jäckel

Er war einMann Gottes

Von einem katholischen Geistlichenmissbraucht

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

© 2007 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn

Titelbild: © Annie Griffiths, Belt/ CORBIS

Umschlaggestaltung: Marina Boda

Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf

ISBN 978-3-8387-2708-0

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

VORWORT

Dieses Buch ist ein Akt der Selbstbefreiung für mich und zugleich mein Dank an meine beste Freundin Franziska, ohne die ich schon lange nicht mehr leben würde.

Karin Jäckel war mir durch ihre Bücher über Kindesmissbrauch und heimliche Kinder katholischer Priester bekannt. Daher nahm ich über ihre Website Kontakt mit ihr auf in der Hoffnung, dass sie auch meine Lebenserfahrungen in einem Buch aufgreifen würde. Nach einiger Zeit intensiver Gespräche und Recherchen sagte sie zu.

Durch die Veröffentlichung hoffe ich, für mich endlich inneren Frieden zu finden, indem ich mich aus der Rolle des passiv leidenden Opfers befreie. Zwar habe ich immer noch Angst, über meine Kindheitserfahrungen zu sprechen, und vermutlich wird das ein Leben lang so bleiben. Doch es wird Zeit, dieses Schweigen, das ich mir selbst auferlegt habe, endlich zu brechen. Ich will darüber sprechen, dass ich als Kind sexuell missbraucht wurde. Und ich will offenlegen, dass mein Peiniger ein Mann Gottes war, ein von Gott zum Dienst an den Altar Berufener, ein geweihter katholischer Priester. Ich will die mir von ihm eingeredete Schuld abwerfen. Und ich will Zeugnis dafür ablegen, dass es für ein Kind niemals »schöne Gefühle« sind, wenn es von einem Erwachsenen mit sexuellen Handlungen überzogen wird.

Im Laufe der Jahre habe ich Bücher über sexuellen Kindesmissbrauch, Suizid, Selbstverletzungen und Gewalt gegen Kinder geradezu verschlungen. Einige halfen mir, mich im Leben zurechtzufinden und meine Erfahrungen einzuordnen. Andere stimmten mich wütend, weil sie Erwachsene, die Kinder sexuell missbrauchen, zu harmlosen Kinderfreunden machen. Es empört mich, dass es in unserer Gesellschaft Wissenschaftler gibt, die aus Steuergeldern Studien über Pädophile und Päderasten erstellen und dann veröffentlichen, dass das Thema zu sehr dramatisiert werde. Einmal hörte ich auf einer Tagung über Kindesmissbrauch einen Vortrag, in dem ernsthaft gefordert wurde, der Gesetzgeber möge sexuelle Handlungen mit Kindern freigeben, weil Sexualität ein Menschenrecht sei und für Kinderliebhaber dies Sexualität mit Kindern bedeute. Die anschließende Diskussion über die Sexualität des Kindes und das Recht des Kindes auf sexuelle Lust mit Erwachsenen konnte ich kaum ertragen. Der Gesetzgeber dränge seine Bürger in die Kriminalität, hieß es da, weil er sie durch die herrschende Gesetzgebung dazu zwingen würde, ihre Sexualität mit Kindern heimlich zu leben. Auch Kinder würden Sex mit Erwachsenen genießen und nur deshalb darunter leiden, weil es verboten sei.

Ich bin ein lebendes Beispiel für die Verlogenheit derartiger Argumentationen. Wie immer Erwachsene sich herausreden wollen, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht stimmt, dass Kinder mit ihnen Sex wollen. Es stimmt auch nicht, dass Kinder Sex mit Erwachsenen schön finden oder schön finden würden, wenn es sich dabei nicht um eine Straftat handelte. Kinder sind keine zu klein geratenen Erwachsenen. Kinderseelen lieben, aber nicht sexuell begehrend. Kinderkörper haben eine kindliche Sexualität, bei der weder die kindlichen Geschlechtsorgane mit denen der Erwachsenen zusammenpassen noch die Empfindungen, die beim Kind noch ebenso unreif sind wie seine Geschlechtsorgane.

Kinder, die einen Erwachsenen lieb haben, vertrauen ihm blind. Sie glauben, dass er ihnen nie etwas Böses antun wird. Sie lassen sich auf ihn ein und nehmen hin, was auch immer er mit ihnen tut, denn es wundert sie nicht, dass die Erwachsenen oft ganz andere Dinge schön finden als sie.

Kinder wissen auch, dass sie Erwachsenen gehorchen müssen, selbst wenn sie nicht verstehen, warum sie tun müssen, was ihnen gesagt wird. Sie denken darüber nicht nach. Auch ich habe das nicht getan. Wie jedes Kind habe ich vertraut, und je lieber ich den Menschen hatte, desto mehr habe ich ihm vertraut. Und unseren Vikar, Frederic Pfeiffer, habe ich über alle Maßen lieb gehabt.

Dieses Vertrauen ist ein Archetypus der Kinderseele, etwas von Anbeginn Vorhandenes. Es wurzelt in der Tiefe des unbewussten Wissens, dass ein Kind ohne Erwachsene, die es beschützen, verloren ist. Es muss den Erwachsenen bedingungslos vertrauen, um zu überleben.

Aus der Zärtlichkeit der elterlichen Fürsorge und der vertrauensvollen Hingabe des Kindes entsteht das Vertrauen darin, dass das Kind wert ist, geliebt zu werden und selber fähig ist zu lieben.

Wer ein Kind sexuell missbraucht, zerstört nicht nur die Unversehrtheit des Kinderkörpers. Er zerstört vor allem das Urvertrauen des Kindes in sich selbst und in die Liebe. Mag der Körper auch längst geheilt sein, die Seele eines missbrauchten Kindes leidet oft ein Leben lang.

In der psychologischen Therapie, zu der ich mich als junge Frau durchrang, lernte ich, dass ich das innere Kind in mir annehmen und mir selbst verzeihen müsse, um mich aus dem Albtraum des Missbrauchs zu befreien. Dieser Schritt gelang mir in der Therapie nicht. Ich begann mich erst im Zusammenhang mit der Arbeit an diesem Buch anzunehmen, als ich durch die intensive Rückkehr in die Vergangenheit alles nochmals durchlebte und dadurch bis zu einem gewissen Grad bewältigen konnte.

Wie sich im Laufe der anfangs noch ganz unverbindlichen Spurensuche mit Karin Jäckels Hilfe zeigte, bin ich im Bestreben, mein Schicksal zu meistern, vor allem eine Meisterin im Verdrängen geworden.

Nur anhand meiner Tagebücher, Korrespondenzen und Fotoalben sowie der Erinnerungen meiner besten Freundin Franziska konnte ich zusammen mit Karin Jäckel viele scheinbar vergessene Ereignisse und Details rekonstruieren.

Für mich wurde die Arbeit an der Stoffsammlung meines Lebens ein ganz besonderes, weil befreiendes Erlebnis. Dank meiner Tagesbücher konnten wir Tag für Tag meines Lebens als Missbrauchsopfer neu betrachten. Viele Briefe halfen dabei, meine Erfahrungen als junge Erwachsene und Geliebte eines ehemaligen Kindesmissbrauchers zu rekonstruieren und erstmals auch diese zu verstehen.

Durch das mir entgegengebrachte Verständnis, Mitgefühl und Vertrauen habe ich die Kraft gefunden, das Kind, das ich einmal war, in Ruhe anzusehen. Mehr noch, es endlich annehmen und verstehen zu können.

Ich musste mich nicht mehr schämen, musste »das mit dem Priester« nicht mehr tabuisieren, sondern durfte mich aus der Verbannung des Vergessenwollens erlösen, in die ich diesen Teil meines Selbst geschickt hatte.

Am Ende der Recherche gab es einen großen Stapel Datenträger mit Stunden über Stunden währenden Gesprächen, meine ausgewerteten Tagebücher, Aktenordner voll schriftlicher Dokumente, diverse Fotoalben und immer neue Erinnerungsblitze, die ich rasch niederschrieb und in mein aktuelles Tagebuch einfügte. All das habe ich Karin Jäckel anvertraut, damit sie die Ausbeute mit mir sichtet, ordnet, diskutiert und interpretiert. Ergänzende Informationen aus ihrem eigenen Wissensschatz und meine Reflexionen aus heutiger Sicht rundeten die Materialsammlung ab.

Verdrängtes wurde so mit lebendiger Erinnerung erfüllt. Ich finde mich in diesem Mosaikbild wieder und erkenne mich gleichzeitig zum ersten Mal. Seitdem fühle ich mich ganz. Trotz aller Risse und Narben auf der Seele.

Dass dieses Ganzheitsgefühl zart und zerbrechlich ist, erweist sich leider immer wieder. Es ist wie transplantierte Haut über Verbrennungen. Mit Vorsicht und viel Geduld kann man die Narben glätten. Doch sobald man in die Sonnenhitze tritt, schmerzt es aufs Neue.

Dass manche meiner Überlegungen aus heutiger Sicht für Sie, liebe Leserin, lieber Leser, wie Rechtfertigungen aussehen müssen, ist mir klar. Vom Kopf her weiß ich längst, dass ich keine Schuld daran habe, sexuell missbraucht worden zu sein. Sobald ich jedoch davon erzähle, habe ich sofort ganz intensive Angst, dass man mich missversteht, mir die Schuld gibt. Diese Angst ist so fest in mir verwurzelt, dass ich mir ständig wieder ins Gedächtnis rufen muss, dass es keinen Anlass zur Angst gibt. Dazu ist es notwendig, ganz genau zu verstehen, was passiert ist, und dafür Beweise zu finden. Deshalb habe ich gelesen und gelesen, mich und mein Leben an anderen Persönlichkeiten und deren Leben gespiegelt, mir Wissen angeeignet, eine Therapie gemacht. Überwunden habe ich die Angst noch immer nicht. Für mich bleibt die wissenschaftliche oder psychologische Erklärung dafür, warum ich zum Opfer wurde, immer nur eine Gehhilfe in einem Leben voller Ängste.

So hat mich auch die Angst begleitet, dass meine wahre Identität im Buch zu erkennen sein würde. Es war also für mich ganz wichtig, meine Identität sicher zu verbergen, ohne dass die Wahrheit hierunter leiden würde. Hierbei mussten natürlich Kompromisse gemacht werden. Einige Fakten würden unveröffentlicht bleiben, persönliche Daten mussten verändert, Namen erfunden werden. Wie hinter einer Schattenwand wollte ich auftreten, so dass ich sichtbar, aber nicht zu identifizieren sein würde.

Karin Jäckel hat diese Schattenwand mit ihren schriftstellerischen Mitteln konstruiert, so dass wir uns auf das Wagnis dieser Buchveröffentlichung einlassen konnten.

Mit meiner Lebensgeschichte will ich dazu beitragen, dass es niemals zur gesetzlichen Freigabe von sexuellen Handlungen durch Erwachsene an Kindern kommt.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie sehr Opfer von Kindesmissbrauch auf Verständnis und Solidarität in der Gesellschaft angewiesen sind und dass Bücher über Erfahrungen und Bewältigungsstrategien für andere Opfer echte Lebenshilfe bedeuten.

Wir wünschen uns, dass unser Buch Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, etwas bedeuten möge. Wir vertrauen es Ihnen an, um Sie für die Zeichen zu sensibilisieren, die alle Kinder aussenden, die sexuell missbraucht werden oder wurden. Auch wenn der Täter ein Mann Gottes ist.

Cora O. und Karin Jäckel

Cora O.

Als ich den Decknamen »Cora O.« für mich wählte, dachte ich spontan an Heinrich von Kleists 1808 veröffentlichte Novelle »Die Marquise von O.«, die ich zum Ende meiner Schulzeit gelesen habe. Schon damals erkannte ich eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Schicksal der Hauptfigur und meinem eigenen.

Die Marquise wird von einem Mann, der ihr wie ein rettender Engel erscheint, zunächst aus einer Notlage befreit, um von demselben Mann, der ihr dann wie ein Teufel vorkommen musste, sexuell missbraucht zu werden. Dabei ist sie ihm, dem sie ihr volles Vertrauen geschenkt hatte, vollkommen hilflos ausgeliefert.

Ganz ähnlich erlebte ich, ein innerlich zutiefst vereinsamtes Kind in seelischer Not, meine Begegnung mit dem Mann, der sich als mein bester Freund ausgab und sich so in mein Vertrauen und mein Herz schlich. Als ich ihm dann nichts mehr entgegenzusetzen hatte, nutzte er dies aus, um mich sexuell zu missbrauchen. Zwar wurde ich durch ihn nicht, wie die Marquise von O., unwissentlich geschwängert, gleichwohl brachte er mich »in andere Umstände«, denn er veränderte die äußeren und inneren Umstände meines Lebens komplett. So sah auch ich in diesem Mann zunächst einen Engel, den Gott mir geschickt hatte, und musste später erkennen, dass er in Wahrheit ein Teufel war.

Dass ich mir den Vornamen »Cora« gab, liegt an der Bedeutung dieses lateinischen Namens, der ›Herz‹, ›Seele‹ oder auch ›Individuum‹ bedeutet. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass der erlittene sexuelle Missbrauch mich mitten ins Herz, zutiefst in die Seele traf und mich so zu dem Individuum, zu dem Menschen machte, der ich heute bin.

Weil ich einem falschen Engel vertraute, der mich auf teuflische Weise ausnutzte, entstand aus meiner verletzten Seele das Buch der »Cora O.« Ich finde, dieser Name passt zu mir.

Vor allem aber wähle ich den Decknamen »Cora O.«, um in jedem Fall vor meinen Eltern und meiner Großfamilie anonym zu bleiben.

Bis heute wissen, ja, ahnen sie nicht einmal, dass ich als Kind von meinem zwölften Lebensjahr an von Frederic Pfeiffer, unserem allseits bewunderten Gemeinde-Vikar, zum Alkohol verführt und vielmals sexuell missbraucht wurde. Damals war es unser beider Geheimnis. Bis heute ist es meines. Nicht auszudenken, wenn meine Familie davon erführe!

Was geschehen würde? Ich weiß es nicht. Aber in mir ist die Ahnung, dass es etwas Furchtbares wäre. Es mag eine kindliche, unreife Ahnung sein. Dennoch oder wohl gerade weil sie aus den Abgründen meiner Kindheit und Jugend stammt und niemals durch Offenheit aus der dumpfen Angst dieser Zeit erlöst wurde, ist sie unerträglich real. Ich kann sie nicht als Hirngespinst abtun. Vielleicht, so fürchte ich, würde die Tatsache, dass ich durch einen katholischen Priester sexuell missbraucht wurde, die ganze Familie zerstören. Der Schock könnte meine Eltern umbringen. Womöglich würden sie mich dann, wenn alle wüssten, was mir widerfahren ist, endgültig und für immer aus dem Schoß der Familie ausgrenzen. Das wiederum würde mich töten.

Verlassensängste

Ich war wohl nie ein pflegeleichtes Kind. Mag sein, dass mich diese Angst vor dem Verlassenwerden von Beginn meines Lebens an, mehr oder weniger bewusst, schon immer begleitete.

Der Grundstein dieser Ängste wurde bereits unmittelbar nach meiner Geburt gelegt. Zwar bin ich ein Einzelkind, das als lang ersehntes Wunschkind gezeugt wurde, als meine Eltern die Hoffnung auf Nachwuchs fast schon aufgegeben hatten. Doch kaum geboren, wurde ich häufig von meiner Mutter getrennt, die nach der Entbindung immer kränkelte und der mein ständiges Schreien nicht zugemutet werden sollte.

Vom Säuglingsalter an hatte ich Verdauungsstörungen und stark juckende Neurodermitis, so dass ich mich blutig kratzte und die ganze Familie ständig auf Trab hielt. So konnte ich beispielsweise immer nur in kleinsten Portionen gestillt werden, bis meine Mutter es nicht mehr ertrug, ständig verfügbar sein zu müssen, und auf eine bestimmte medizinische Flaschennahrung umstellte. Ohne Bauchmassagen und intensive Körperpflege verschlechterte sich der Zustand, und ich musste ständig getragen, gewiegt und beobachtet werden. Immer war ich in Gefahr, den so genannten »Sekundentod« zu erleiden, weil ich vielleicht zu atmen vergessen würde und plötzlich tot in meinem Bettchen läge.

Statt die für mich hergerichtete Wiege im elterlichen Schlafzimmer zu beziehen, wurde ich zwei Stockwerke über der elterlichen Wohnung in einem Dachstübchen einquartiert. Von dort aus drang mein Bauchweh-Geschrei nicht bis zu meiner Mutter vor, die dringend Ruhe brauchte. Ich bin sicher, dass ich damals schon dieses Verlassenheitsgefühl entwickelte, das bis heute der Grund für all meine zwischenmenschlichen Fehlentscheidungen und gescheiterten Beziehungen ist.

Meine Mutter war bei meiner Geburt mit dreiundvierzig Jahren keine junge Mutter mehr. Vielleicht verlief deshalb die Entbindung so langwierig und schwer. Möglicherweise war das der Grund, weshalb ihr die Gebärmutter entfernt werden musste, so dass sie keine weiteren Kinder bekommen konnte. Nicht auszuschließen ist, dass sie mir insgeheim wegen dieses medizinischen Eingriffs, der sie sehr belastete, die Schuld gab und mich deshalb als Baby nicht annehmen konnte.

Ich glaube aber, dass meine Mutter vor allem Angst hatte, irgendetwas falsch zu machen. Immer musste alles perfekt sein. Jede Haarlocke musste ordentlich sitzen, jeder Fingernagel musste genau gefeilt und pikobello sauber sein, jedes Stäubchen im Haus entfernt werden. Ein Baby, besonders ein nicht ganz pflegeleichtes, das nicht in diese immer hübsch adrette, superordentliche Welt meiner Mutter passte, sondern rätselhaft oft schrie und Bauchschmerzen hatte, ohne dass sie genau wusste, warum und wie sie dies ändern konnte, so ein Baby muss meine Mutter in Angst und Schrecken versetzt haben.

Kein Wunder also, dass mein Vater sie vor mir oder meinen Bedürfnissen zu beschützen versuchte und dafür sorgte, dass meine ledige Tante sich meiner annahm.

Deutlich älter als meine Eltern, erzkonservativ und streng katholisch, gab sie ihre eigene Wohnung in einem Nachbarort auf, bezog ein weiteres Dachstübchen neben meinem Kinderzimmer und nahm sich alsbald meiner Erziehung an. Diese basierte unter anderem auf dem Leitsatz, dass Babygeschrei für eine starke Lunge sorge. Folglich wurde ich fast nur zu den Mahlzeiten und zur Körperhygiene in den Arm genommen und ansonsten mir selbst überlassen.

Da meine Eltern sich vor allem dann, wenn ich gar zu herzzerreißend brüllte, in die eng gefassten Richtlinien dieser Erziehung einmischten, hatte ich den Effekt des Protestverhaltens bald erfasst und spielte mit zunehmendem Alter beide Seiten geschickt gegeneinander aus.

Wie es heißt, rebellierte ich schon vor dem Laufenlernen so lautstark und trotzig gegen alles, was mir missfiel, dass die ganze Familie erneut dazu überging, mich möglichst in Ruhe und mir selbst zu überlassen. So hatte ich früh den Ruf weg, besonders widerspenstig, trotzig und trotz aller Liebesmüh’ »irgendwie nicht ganz richtig« zu sein.

»Die Cora muss man ganz gehen lassen!«, wurde zum geflügelten Wort.

Trotzdem liebte ich meine Eltern und meine Tante über alles. Gern wäre ich des Nachts wohl auch ins elterliche Schlafzimmer geschlichen, doch da meine Mutter ihre Ruhe brauchte, krabbelte ich nur zu meiner Tante und schlüpfte unter ihre Decke. Eng an die weiche Altfrauenbrust ihrer etwas zu fülligen Figur gekuschelt, fand ich die liebevolle Wärme bei ihr, die ich dank meiner Wildheit und Eigensinnigkeit tagsüber so oft vermisste.

Ich hatte früh begriffen, dass meine Erziehungsberechtigten nicht mit einer Stimme sprachen und sich auf der Erwachsenenebene nicht darauf verständigen konnten, wer im Zweifel das letzte Wort haben sollte. Geschickt spielte ich alle gegeneinander aus und setzte meinen Willen notfalls mit Gebrüll und Füßestampfen durch. Doch obwohl ich nie groß gemahnt oder gescholten wurde, war ich nicht glücklich. Irgendwie fühlte ich mich wie ein aus dem Nest gefallenes Vogelkind und suchte nach Wärme, so dass ich immer unzufriedener und anspruchsvoller wurde, ohne jedoch zu wissen, was genau ich eigentlich wollte.

In ihrer Ratlosigkeit, wie es diesem ständig quengelnden Kind endlich recht zu machen sei, wurden meine Eltern noch großzügiger mit mir. Ich hingegen bekam nie genug. Und so drehte sich der Kreislauf meiner falsch verstandenen Bedürfnisse und der falschen Bedürfnisbefriedigung endlos zur Spirale auf, in der wir einander immer mehr verloren, obwohl wir uns doch suchten und halten wollten.

Wahrscheinlich hätte man mir irgendwann konsequent Grenzen setzen müssen, um mich glücklich zu machen. Genau das aber konnten meine Eltern nicht leisten. Meine Mutter hatte als Kind erfahren, wie es ist, mit harter Hand erzogen zu werden. Ihre Eltern waren strenggläubige Katholiken, für die die Angst vor Sünden, Schuld, Strafen und Höllenfeuer die Erziehungsmittel der Wahl waren. Fehler durfte meine Mutter als Kind nicht machen. Nur als tadelloses Kind wurde sie geliebt, und genau das wollte sie für mich nicht.

Auch mein Vater stammte aus einem Elternhaus, in dem sein Vater als echter Patriarch für Zucht und Ordnung sorgte. Mit Gewalt und Misshandlungen wurde diese Vorstellung durchgesetzt.

Deshalb hatten meine beiden Eltern sich geschworen, derartige Fehler als Mutter und Vater nicht zu begehen. Sie wollten mich mit Liebe und Geduld erziehen. Wie sie das allerdings umsetzen konnten, wussten sie nicht. Also ließen sie mich in der Hoffnung gewähren, dass sich meine guten Anlagen von selbst entwickeln und durchsetzen würden.

Dass sie mich dabei in einem Maße losließen, das ich nicht verkraften konnte, und dass ich dies später so deutete, als wäre ich ihnen gänzlich egal, merkten sie nicht. Sie wollten mein Bestes und gaben ihr Bestes. Dafür hebe ich sie.

Sehnsucht nach Geborgenheit

Auf Familienfotos sieht man mich als reizendes »Schwarzwälder Maidle« mit einem großen »Schlupf«, einer Schleife im Haar und Lackschühchen an den weiß bestrumpften Füßen. Meist sitze ich auf dem Arm von Vater oder Tante, während meine Mutter leidend in einem Sessel lehnt und sich damit begnügt, mich anzulächeln oder ein wenig zu streicheln. Tief verwurzelt ist die Erinnerung an das Glücksgefühl, das mich als Dreijährige erfasste, wenn sie mich in den Arm nahm oder küsste. Ihre Lippen waren kühl und fest und weich zugleich. Ein wonniges Gefühl.

Trotz meiner Eigensinnigkeit wurde ich ohne Zweifel von Mutter, Vater, Tante und allen anderen näheren Verwandten geliebt und mit allem versorgt, was ein Kind braucht. Wie jedes andere gesunde kleine Wesen lernte ich laufen und sprechen, doch keiner kümmerte sich wirklich darum, was ich so trieb oder dachte und fühlte. Mein Leben als niedliche Kleine schien völlig losgelöst von dem Alltag der Erwachsenen, die mich umgaben.

Obwohl ich die tieferen Ursachen nicht kannte, registrierte ich selbstverständlich, dass ich nur bös genug wüten musste, um sofort alle Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Sobald ich störte, nicht zu dem gediegenen, seriösen Lebenswandel meiner Familie passte, wenn die Nachbarn schief guckten und Bemerkungen über mich machten, dann auf einmal war jemand für mich da. Und meist war es mein Vater. Ich liebte es, wenn er mich fragte, was denn mit mir los sei, und mich dabei tröstend oder mahnend auf den Schoß zog oder im Arm hielt.

Sehr genau erinnere ich mich, wie heftig ich mich als kleines Kind danach sehnte, jeden Tag so von meinem Vater gehalten zu werden. Er war groß und stattlich anzusehen. Wenn er mich umarmte und an seine Brust zog, war es, als könne die ganze Welt mir nichts mehr anhaben.

Eine schlimme Strafe, die schlimmste überhaupt, war die Drohung meines Vaters: »Wenn du jetzt nicht brav bist, hab ich dich nicht mehr lieb.« Diesen Satz machte er auch wahr, wenn er manchmal tagelang nicht mehr mit mir sprach und sich durch nichts erweichen ließ, mir wieder gut zu sein. Die Angst vor dieser Art Ausgrenzung hat mich bis heute nicht losgelassen.

Die Liebe zu meinem Vater

In meinem kindlichen Unverstand nahm ich an, dass meine Eltern mich nicht wirklich liebten. Ich sah bei anderen Kindergartenkindern, dass sie gescholten wurden, wenn sie böse waren, und anschließend besonders lieb umarmt wurden, wenn sie wieder lieb waren.

Wie oft habe ich das ausprobiert, indem ich absichtlich frech war oder vor den Augen meiner Eltern etwas tat, von dem ich genau wusste, dass es verboten war. Ich wollte, dass sie es sehen würden. Sie sollten genau wie alle anderen Eltern sein und mich ausschimpfen und anschließend loben, wenn ich wieder lieb wäre. Ich wollte Eltern haben wie alle Eltern und wollte ein Kind sein wie alle Kinder.

Auch die anderen Kindergartenkinder merkten bald, dass ich eine Sonderrolle hatte. Wenn es einen Streich auszuhecken galt, schoben sie mich vor. »Mach du das, Cora. Bei dir ist es egal. Du kriegst sowieso nicht geschimpft.«

»Bei dir ist es egal.« Wieder und wieder musste ich an diesen Satz denken, und schließlich hatte ich das Gefühl: »Meinen Eltern ist völlig egal, was ich mache. Meine Eltern haben mich nicht lieb.« Allein in meinem Bett habe ich oft und bitterlich deswegen geweint.

Als ich irgendwann aus einem Gespräch aufschnappte, dass mein Vater sich einen Sohn, einen Stammhalter und Geschäftsnachfolger, gewünscht hatte und nun bloß eine Tochter und nicht einmal die Aussicht auf ein weiteres Kind da waren, glaubte ich zu wissen, dass ich als falsches Kind in meine Familie gekommen war.

Wahrscheinlich wollte ich deshalb lange Zeit kein »richtiges« Mädchen sein. Ich wollte meinem Vater gefallen, indem ich mich jungenhaft aufführte. Meine Verwandten erzählen heute noch, dass ich immer sofort die schönen Strümpfe und Kleidchen dreckig machte, mit denen meine Mutter mich ausstaffierte. Auch riss ich mir die Schleifen aus den kunstvoll frisierten blonden Locken, sobald ich aus dem Zimmer laufen durfte. Mein Lieblingsgewand bestand aus langen Hosen, und als ich im Kindergarten mit der Schere umgehen lernte, schnitt ich mir die Haare ab.

Wie mein jungenhaftes Benehmen bei meinem Vater ankam, weiß ich nicht recht. Bei uns wurde nie viel über das Alltägliche hinaus gesprochen. Aber eins spürte ich ganz genau, dass er mich, sein »Schätzele«, lieb hatte, egal, wie ich war.

Auf ihn durfte ich zulaufen und mich in seine Arme schmeißen. Er nahm mich hoch und wirbelte mich herum. Er war mein Reittier und mein Kuschelbär. Er war mein Ein und Alles.

Damit unterschied er sich deutlich von meiner Mutter, die mich kaum je berührte, mich aber gleichzeitig spüren ließ, dass sie mich als herausgeputztes Püppchen vorzeigen wollte. Meine Mutter freute sich, eine Tochter zu haben. Ich begriff einfach nicht, dass all die Kleidchen und Löckchen ihre Art waren, mir ihre Liebe zu schenken.

Im Grunde war meine Mutter mir fremd. Sie wurde von mir und uns allen verwöhnt und stand im Mittelpunkt allen Interesses. Aber sie war keine Mutter, die für mich da sein konnte. Sie war, so empfand ich es, in erster Linie für sich selbst da. Sie hatte genug mit sich und ihrem Gesundwerden zu tun.

Ein Gedanke begleitete meine Kindheit, dass meine Mutter mir das Leben geschenkt und ihre eigene Gesundheit dafür geopfert hatte. Ständig verursachte mir dieser Gedanke ein schlechtes Gewissen, war es doch scheinbar meine Schuld, dass es meiner lieben Mutter schlecht ging. Und so war nur eines wichtig, dass sie wieder gesund wurde.

Obwohl ich meine Mutter liebe und bis heute um ihre Anerkennung bemüht bin, war meine Tante in den ersten Kinderjahren mehr Mutter für mich als sie. Nach ihrem Tod blieb ich mit einem Gefühl der Mutterlosigkeit zurück, obwohl meine leibliche Mutter noch lebte. Umso fester schloss ich mich daher meinem Vater an.

Wenn er über meine aufgeschlagenen Knie und den Triangelriss in der Hose lachte und rief: »Ja, du wilde Hummel, du! Wer bist denn du überhaupt? Unsere Cora oder unser Caro?«, dann war meine Welt in Ordnung, denn im Herzen fühlte ich mich als sein Bub, sein wilder Caro, nicht als Mutters »Maidle«, ihre liebe Cora.

Mit etwa fünf Jahren wurde mir allmählich schmerzlich bewusst, dass ich ein Mädchen war und kein Junge werden konnte. So sehr ich mir wünschte, als das anerkannt zu werden, was ich war, es wollte nicht gelingen. Den Mädchen war ich zu viel Junge, den Jungen zu wenig. Sie hatten keine Lust, mit mir zu spielen.

Nur wenn keiner sich traute, wurde regelmäßig ich gefragt. »Bei der ist es ja egal.« Dabei blieb es. Und natürlich traute ich mich, denn wie wunderbar war es, einmal dazuzugehören.

Mein Vater sagte einmal: »Unsere Cora ist irgendwie immer verkehrt.« Irgendwie musste ich scheinbar alles sein, wenn ich gefallen wollte, ein bisschen Junge, ein bisschen Mädchen, ein wenig wild, ein wenig lieb. Nur durfte ich nicht sein, wie ich war. Immer sollte ich irgendwie anders sein, um richtiger zu sein. Nur, wie war ich denn, wie war ich »richtig«?

Ich strengte mich an zu gefallen. Eine Zeitlang machte ich alles genau wie das beliebteste Mädchen in meiner Kindergartengruppe. Ich wollte dasselbe Täschle wie sie und hing mir dieselbe Plüschmaus daran. Ich imitierte ihre Kleidung und versuchte, so zu hüpfen und zu sprechen wie sie. Es half nichts. Im Gegenteil, ich wurde noch stärker ausgeschlossen als zuvor. Wie sehr ich mich auch bemühte, ich wurde nur dann ernst genommen, wenn ich nicht so lieb und nachgiebig und zuckersüß war wie sie.

Ich glaube, ungefähr zur Zeit meiner Einschulung war ich dann so weit, dass ich mich nach niemandem mehr richten wollte und nur noch anders sein wollte als andere.

So blieb nicht aus, dass ich immer mal wieder aneckte und Ärger mit anderen Kindern hatte. Zu meiner Mutter durfte ich damit nicht kommen. Sie hätte sich zu sehr aufgeregt. Aber zum Glück hatte ich ja meinen Vater, der bis zum heutigen Tag der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Niemals würde ich es über mich bringen, ihn durch das Geständnis des Missbrauchs zu verletzen.

Wie entsetzlich, wenn meine Eltern sich meinetwegen schämen, mich verachten oder gar hassen würden, wenn sie nichts mehr von mir wissen wollten, mich, das ewig schwarze Schaf in der Familie, ausstoßen würden!

Woher wüsste ich außerdem, dass sie mir meine Unschuld glauben würden? Würden sie sich gegen einen Priester, einen Mann Gottes, gegen den damals in unserem Ort allseits geachteten Herrn Vikar oder gar gegen die allmächtige Institution Kirche stellen und zu mir stehen? Oder würden sie mir Vorwürfe machen?

Wäre ihre erste Reaktion nicht: »Du bist doch selber schuld, so wie du dem nachgerannt bist!«?

Ein Stücklein Himmel

Ich weiß, wie meine Eltern über Priester, den Zölibat und Frauen denken, die einen Mann Gottes dazu verleiten, seine der Kirche versprochene Keuschheit aufzugeben.

Mit zwölf Jahren war ich ein Kind, als unser Vikar Frederic Pfeiffer mich zu seiner Geliebten machte. Nicht ich, das Kind, hatte ihn dazu verführt, sondern er, der erwachsene Mann, mich. Nicht um seine priesterliche Keuschheit geht es also, sondern um meine geraubte Unschuld. Die ist nicht meine Schuld, sondern einzig und allein seine.

Aber würden meine Eltern dies auch so sehen? Ich fürchte, nein.

Wir sind eine tief religiöse Familie. Gemeindehelferinnen, Pfarrhaushälterinnen, Religionslehrer, Nonnen, Priester, ja, sogar eine Äbtissin und zwei Bischöfe gingen daraus hervor. Einige dieser Geistlichen kommen bis heute zu den großen Familienfeiern wie Kindstaufen, Hochzeiten oder Beerdigungen, um die heiligen Handlungen für uns zu zelebrieren.

Vor allem die Männer, die sich als berufene Jünger Jesu Christi verstehen, werden von der Familie verehrt. Da sie Dienst am Tisch des Herrn tun und alle heiligen Handlungen ausüben dürfen, zählen sie nicht bloß in der Kirchenhierarchie, sondern auch bei uns daheim viel mehr als eine einfache Klosterschwester.

Ich war noch ein Kindergartenkind, als einer meiner Verwandten zum Priester geweiht wurde. Damals erklärte meine Tante mir die Sache mit dem Zölibat und sagte, Gott Vater selbst habe den frommen jungen Mann zu sich an den Altar berufen, damit er ihm dienen solle. Als Lohn dafür schenke der Herr ihm das Himmelreich. Ich weiß noch, wie ich staunte und mir meinen Onkel in seinem weißen Heiligengewand als Besitzer des Himmels vorstellte, so ähnlich wie meinen Vater, dem ein Kaufhaus gehörte.

Durch meinen frisch geweihten Onkel und die übrigen Gottberufenen hätten auch wir anderen Familienmitglieder eine besondere Gnade bei Gott, meinte meine Tante weiter. Weil Gott ihnen als seinen Liebsten das Himmelreich schenke, dürften sie uns als ihren eigenen Liebsten davon ein Stücklein abgeben. Unsere Seelen würden nicht im Fegefeuer brennen müssen. Denn sie würden in der Stunde unseres Todes auf den Gott besonders wohlgefälligen Gebeten unserer geweihten Verwandten geradewegs zum Himmel emporgetragen.

Das Fegefeuer kannte ich von Bildern aus der kostbaren Bibelausgabe meiner Tante. Und seitdem ich mich einmal beim Spiel an der offenen Flamme im Kachelofen verbrannt hatte, wusste ich auch, wie weh es im Fegefeuer tun müsse. Der Glanz des Besonderen, den meine Tante über unsere Familie zeichnete, beeindruckte mich tief, und so wurde die Kirche allmählich mein zweites Zuhause.

Erst Jahre später entdeckte ich, dass meine Tante damals bereits schwer krank war und mir die Geschichte vom Stücklein Himmel wohl zur Vorbereitung auf ihren Tod erzählt hatte. Sie wusste ja, wie lieb ich sie hatte, und bestimmt wollte sie mir helfen, damit ich nach ihrem Tod nicht ganz so traurig sein würde. Tatsächlich war die Vorstellung, wie die Seele meiner Tante auf unseren Gebeten zum Himmel getragen wurde, später ein großer Trost für mich.

Solange meine Tante bei uns im Haus lebte, beteten wir jeden Tag den Rosenkranz und hörte ich eine ihrer moralischen Märchenerzählungen. Noch heute wage ich bei Beerdigungen kaum, meiner Trauer freien Lauf zu lassen, weil ich unweigerlich an das Märchen vom »Tränenkrüglein« denken muss. Es handelt von einer verzweifelten Mutter, die so bitterlich und untröstlich um ihr verstorbenes Kind weint, dass dieses eines Nachts in seinem von Tränen durchnässten Totenhemdchen aus dem Grab aufsteigt und an ihr Bett tritt. Flehentlich bittet es sie, nicht mehr zu weinen, damit es endlich trocken in seinem Sarg ruhen und in die Ewigkeit schlafen könne.

Die Vorstellung, dass meine Tränen die ewige Ruhe eines Toten stören könnten, ist mir seitdem schrecklich. Dabei erzählte meine Tante mir dieses Märchen wohl in derselben guten Absicht, wie sie in meiner Phantasie die Vision von ihrer gen Himmel getragenen Seele erzeugt hatte. Dass man in unterdrückten Tränen ertrinken kann, hat sie dabei sicher nicht bedacht.

Sünde und Solidarität

Meine Tante war für mich immer eine Oase der Liebe, die sich mir bot, wenn ich nachts nicht allein in meinem Bett bleiben oder mal wieder nicht essen wollte, was meine Mutter auf den Tisch gebracht hatte. Für meine Eltern dagegen war das Zusammenleben mir ihr oftmals schwierig.

Ich erinnere mich an Sonntage zu Lebzeiten meiner Tante, an denen Mutter und Vater einfach mal faulenzen und ausschlafen wollten, anstatt in die Kirche zu gehen. Zu diesem Zweck mussten sie sich in den eigenen vier Wänden mucksmäuschenstill verhalten, damit die alte Dame nur ja nichts merkte, ehe sie selbst das Haus zum Kirchgang verlassen hatte.

Berichtete diese später beim gemeinsamen Mittagstisch ganz verwundert, dass sie die beiden ja gar nicht in der Kirche gesehen habe, sagten meine Eltern nur, dass man bei so vielen Menschen schon mal jemanden übersehen könne. Außerdem wisse die Tante doch, dass meine Mutter wegen des Sonntagsessens immer auf dem schnellsten Weg an den Herd zurückeile und sich deshalb gern zur Seitentür hinausschleiche.

Niemals hätten die Eltern vor der streng katholischen Seniorin zugegeben, ihre Sonntagspflicht freiwillig versäumt und lieber zu Hause geblieben als zur heiligen Messe gegangen zu sein.

Anfangs litt ich sehr unter dieser Sünde meiner Eltern. Ich fühlte mich zwischen meinen Eltern, meiner Tante und Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist wie zerrissen. Das Hochamt zu schwänzen war eine Sünde. Die Tante zu belügen war ebenfalls eine Sünde. Auch meine Eltern zu verraten war Sünde. Für wen immer ich mich entscheiden würde, ich konnte es niemandem recht machen. Also schwieg ich. Dadurch wurde ich zur Komplizin meiner Eltern und beging ihre Sünden gegen Gott und Tante mit.

Lange erwartete ich irgendeine Strafe dafür. Dann begriff ich, dass diesen Sünden keine Strafe auf den Fuß folgte, weil weder meine Tante etwas davon bemerkte, noch Gott ein Donnerwetter auf meine Eltern niederfahren ließ. So lernte ich, dass Kinder ihre Eltern belügen oder ihnen Wichtiges verheimlichen dürfen, wenn sie nur gescheite Ausreden erfinden.

Dies mag auch der Grund sein, warum es mich nicht wirklich belastet, meinen Eltern niemals gestanden zu haben, was in der Zeit geschah, die ich mit unserem damaligen Vikar verbrachte.

Vom Berufensein

Auch in der Grundschulzeit und später auf dem Gymnasium nahmen meine Eltern meist kritiklos hin, was ich tat, wenngleich es sie sicher oftmals ärgerte oder sie es einfach nicht verstanden. Sie konnten sich nicht überwinden, mich strenger in die Pflicht zu nehmen. Mich quasi antiautoritär aufwachsen zu lassen war möglicherweise der für meine Eltern bequemste Weg, vor allem, weil dieser Erziehungsstil in der so genannten High Society unseres Ortes en vogue war. Wer etwas auf sich hielt, erschien zumindest nach außen hin besonders tolerant und großzügig seinen Kindern gegenüber. Insbesondere hatte es in meiner frommen Großfamilie das gewisse Etwas, mich unter dem Motto »Gottes Wege sind unerforschlich« aufwachsen zu lassen. Wer wusste denn schon, ob mein ›Anderssein‹ nicht seine tiefere Ursache im Willen Gottes hatte? Vielleicht war ich ja eine Berufene? Schließlich wäre ich nicht die Erste aus unserer Familie gewesen, die sich für ein Leben im Kloster entschieden hätte.

Wahrscheinlich war die traditionelle Verbundenheit mit der Kirche in meiner Familie der Grund, dass es niemanden befremdete, als ich mit zwölf Jahren mein Leben ganz auf die Kirche auszurichten begann. Keiner stellte mir Fragen oder kritisierte mein Verhalten, da ich wohl als durch Gott berufen galt, auch wenn mir selbst dies noch nicht bewusst sein sollte. Die Erwachsenen in meinem sozialen Umfeld schienen dies jedoch klar zu erkennen. Gesprochen wurde darüber allerdings nie, denn die Dinge Gottes hatten nicht die Dinge des Menschen zu sein. Ich denke, dass meine Eltern tatsächlich glaubten, ich sei berufen. Dies muss der Grund gewesen sein, dass sie mich derart gewähren ließen, als ich mich so völlig dem liturgischen Dienst in der Kirche widmete. Niemals hätten sie sich gegen den Willen des Herrn gestellt, der mich vielleicht eines Tages als Braut Christi ins Kloster führen würde.

Dass ich auch in diesem Punkt ihrer elterlichen, schützenden Grenzen bedurft hätte und sie mich durch den Verzicht auf jede Kontrolle in unverantwortlicher Weise fallen ließen, war ihnen mit Sicherheit nie klar. Es ging ja in ihren Augen um die Kirche, um das Beste und Reinste der Welt.

Anders als meinen gleichaltrigen Freundinnen, die ich darum glühend beneidete, wurde mir nicht strengstens verboten, dass ich bereits vor Schulbeginn zur Kirche eilte und trotz meiner Jugend noch nachts um elf oder nicht selten sogar später unserem Vikar im Pfarrhaus unbegleitete Besuche abstattete. Nie gab es irgendeinen Einwand meiner Eltern, dass ich keine Gelegenheit ausließ, in seiner Nähe zu sein. Er war schließlich ein Mann Gottes.

Mit ebenso großem Wohlwollen wurde betrachtet, dass das einzige Fach in der Schule, das ich wirklich mit Ehrgeiz betrieb, Religion war. Damals war mir völlig unklar, warum meine Eltern meine schwachen schulischen Leistungen in allen anderen Fächern so wenig interessierten.

Heute nehme ich an, dass sie sich auf die Bibel bezogen. Jesus Christus hatte es vorgemacht. Er hat allen Christen gezeigt, dass schon Kinder den Tempel als das Haus ihres wahren Vaters erkennen und aus dem weltlichen Elternhaus fortlaufen, um dort zu sein und sich zu ihrem himmlischen Vater zu bekennen. Auch die Jünger mussten Vater und Mutter, Frau und Kinder verlassen, um Jesus zu folgen. Und den Frauen befahl er, die Dinge des Herrn wichtiger zu nehmen als ihre Hausfrauenpflichten.

In diesem Sinn gehorchte ich nach dem religiösen Verständnis meiner Eltern anscheinend einem höheren Gebot, wenn ich mich lieber in der Kirche und bei unserem Vikar im Pfarrhaus aufhielt als bei uns zu Hause und lieber für Religion büffelte als für Deutsch.

Wahrscheinlich hätte meine Familie es sogar freudig und dankbar begrüßt, wenn aus dem aufmüpfigen, unangepassten, so früh eigene Wege gehenden ›enfant terrible‹ eine Gottberufene geworden wäre, die ihr Heil als barmherzige Schwester im Kloster gesucht hätte.

Doch wenngleich mich bis heute alles, was mit dem Klosterleben zusammenhängt, interessiert und ich während meiner Ausbildung mehrmals zu Exerzitien im Kloster war, wo ich dauerhaft Freundschaft mit der einen oder anderen Klosterschwester schloss, kam ein Leben als Nonne für mich nie in Betracht.

Ministrantin

Der Pfarrer unseres Schwarzwaldstädtchens am Fuße des Feldberges war ein feister, herrschsüchtiger und eitler Mann, der wegen seiner Strafpredigten gefürchtet war, die über die Gemeinde hinwegdonnerten und mit den Namen der anwesenden Sünder gespickt waren. Wegen seiner Vorliebe für das Wörtchen »Punktum« war er über unsere Gemeinde hinaus unter diesem Spitznamen bekannt.

Hatte er jemanden auf dem Kieker, konnte dieser sich durchaus im »Gemeindeblättle« an den Pranger gestellt finden. Obwohl dort der Name nicht genannt wurde, ging doch aus dem Kontext klar hervor, um wen es sich handelte, so dass dem »von ganz oben« Gescholtenen der Spießrutenlauf durch die Gemeinde sicher war.

Der Herr Pfarrer war fest davon überzeugt, dass Jesus Christus nur Männer als Jünger und Apostel angenommen und zu sich an die Abendmahlstafel berufen habe, weil einzig Adam als erster Mensch nach dem Abbild Gott Vaters erschaffen wurde, Eva aber bloß aus der Rippe Adams, eines Menschen, und zwar des Mannes. Nach Meinung des Pfarrers war die Frau schon allein deshalb minderwertig. Schließlich sei durch die Schöpfungsgeschichte bewiesen, dass sie zwar leidlich Menschengestalt wie Adam, doch keinesfalls den Geist und das Geschlecht Gottes habe.

Anders als Adam, der als Abbild Gottes nach der Vollendung in Gott als seinem Vorbild strebe, strebe die dem Mann nachgebildete Frau von Natur aus lediglich nach dem Vorbild des Mannes. Dabei folge sie der falschen Vorstellung, dass sie durch die Vereinigung mit dem Manne zur Vollendung gelangen könne.

Wegen dieses Irrglaubens sei schon Eva als erste Frau auf die Einswerdung mit dem Manne aus gewesen und der Wollust verfallen. Adam hingegen sei, da er mit dem heiligen Geist erfüllt sei, gar nicht in der Lage gewesen, sich etwas Böses dabei zu denken, als Eva ihm den Apfel der sexuellen Verführung anbot. Nur weil er so voller Unschuld gewesen sei und an das Göttliche in Eva geglaubt habe, habe sie ihn durch das Beispiel von Apfel und Stängel zur Sünde verführen und mit ihm den Sündenfall begehen können. Deshalb habe sie allein die Vertreibung aus dem Paradies verschuldet und sei dafür durch Jesus Christus vom Dienst am Tisch des Herrn ausgeschlossen worden.

Getreu in den Spuren des Herrn wandelnd, schätzte unser Pfarrer deshalb alles Weibliche gering. Schon kleine Mädchen stellten für ihn die fleischgewordene Sündhaftigkeit dar. Deshalb mussten sie seiner Meinung nach mit harter Hand daran gehindert werden, ungefragt den Mund zu öffnen, dreist die Augen aufzuschlagen oder unschuldige Knaben und Männer durch die Zurschaustellung ihrer Reize zur Sünde zu verführen.

Wenn er bei uns in der Schule den Religionsunterricht abhielt, hätte er am liebsten gesehen, dass wir Mädchen mit züchtig bedecktem Haupt in Mädchenklassen von den Jungen getrennt worden wären. Da dies nicht der Fall war, hielt er unsere gemischten Schulklassen für Sodom und Gomorra und lehrte uns nicht die Liebe, sondern den Zorn Gottes.

Diese Aversion gegen alles Weibliche war der Grund dafür, dass unser Pfarrer keine Ministrantinnen zum Dienst am Altar zuließ.

Wenngleich allen Bischöfen mit Rundschreiben der Gottesdienstkongregation vom 15. März 1994 erstmals das Recht zuerkannt worden war, in ihren eigenen Diözesen weibliche Christen als Ministrantinnen und Helferinnen des Priesters oder Diakons einzuführen, distanzierte unser Pfarrer sich strikt davon. Dabei berief er sich darauf, dass kirchenrechtlich kein zölibatär und keusch lebender Priester gezwungen werden könne, sich von einer weiblichen Person berühren und im liturgischen Dienst helfen zu lassen. Schließlich habe schon Jesus gesagt, dass durch die bloße Berührung des Gewandes göttliche Kraft entzogen werden könne.

Bei männlichen Ministranten sei dies etwas anderes, zumal der Ministrantendienst ursprünglich denen vorbehalten gewesen sei, die selbst einmal Priester werden wollten. Deshalb sei ein Junge im Ministrantendienst ein vom Ruf Gottes Erfasster. Mädchen hingegen nicht. Diese verstünden von Natur aus, sich in den Vordergrund zu spielen. Das sei nun mal das Wesen der Frau. Aus diesem Grund habe schon Paulus davor gewarnt, Frauen Freiheiten einzuräumen, weil Männer sich nun mal von ihnen verführen ließen, ihnen mit dem kleinen Finger die ganze Hand zu gewähren. In seiner Kirche, so der Herr Pfarrer, aber nicht.

Die über Monate hinweg leidenschaftlich geführte Debatte um Ministrantinnen endete stets damit, das Beispiel des Sündenfalls zeige, dass Männer Frauen wegen deren teuflischen Verführungskünsten nicht gewachsen seien. Deshalb habe Jesus selbst sie als falsche Schlangen nicht an seinem Tisch geduldet. Und er als Pfarrer werde sich selbstverständlich hüten, sich über das Vorbild des Herrn hinwegzusetzen. »Punktum!«

Erst der zunehmend zornigere Protest aus der Kirchengemeinde, der damit verbundene Rückgang der Spendenfreudigkeit zahlungskräftiger Gemeindemitglieder und die Weltoffenheit des 1995 frisch bei uns in der Gemeinde eingetroffenen Pfarrvikars Frederic Pfeiffer zwangen unseren Pfarrer einzulenken.

Mein Jahrgang hatte die Ehre, die ersten Ministrantinnen unseres Städtchens zu stellen. Und natürlich gehörte ich als Tochter eines erzkatholischen, durch zahlreiche Gottberufene ausgezeichneten Hauses dazu. Das war schon mit dem Kinderkirchenchor so gewesen, in dem ich seit meinem sechsten Geburtstag Mitglied war. In meiner Familie war es einfach selbstverständlich, so früh als möglich aktives Kirchengemeindemitglied zu werden.

Da Pfarrer Punktum mit der Erlaubnis zum Ministrantinnendienst keineswegs seine Abneigung gegen Mädchen als Helferinnen am Altar abgelegt hatte, wies er dem neuen Vikar nicht nur die generelle Jugendarbeit der Gemeinde zu, sondern auch die Ministrantenausbildung, und hier speziell diejenige von uns weiblichen Erstlingen. Er selbst wollte mit uns nichts zu schaffen haben.

Der neue Vikar

Ich glaube, Frederic begeisterte mich und alle anderen Mädchen sofort. Groß, schlank, mit schwarzen Locken, die sich trotz des Kurzhaarschnitts im Nacken und über den Ohren kräuselten, lachte er gern und oft. Anders als der strenge Herr Pfarrer verstand er nicht nur Spaß, sondern alberte von sich aus mit uns herum. Und das Herrlichste war, wenn die Jungen uns ärgerten, ergriff er fast immer Partei für uns Mädchen.

Mädchen, sagte er, stünden unter dem besonderen Schutz der heiligen Jungfrau Maria. Deshalb müssten die Jungen nett zu uns sein und uns Jüngerinnen der Mutter Jesu als Ministrantinnen akzeptieren. Auf diese Weise gelang es ihm tatsächlich, die zuvor fehlende Akzeptanz der Jungen für uns Ministrantinnen zu gewinnen und uns Mädchen erfolgreich in den liturgischen Dienst einzuführen.

Mit seiner gewinnenden, charmanten Art eroberte der neue Vikar jedoch nicht bloß die Herzen der Jugend im Flug, sondern auch die aller Damen der Kirchengemeinde. Selbst meine sonst eher reservierte Mutter sprach beim sonntäglichen Mittagstisch über die strahlenden Augen des neuen Vikars, der bei der Predigt so schön in die Gemeinde schaue, dass sie mit so großer Andacht habe lauschen müssen wie beim alten Herrn Pfarrer Punktum noch nie.

Meine Tante Isidora, die als Gemeindehelferin im Pfarrbüro arbeitete und noch immer auf der Suche nach dem passenden Mann war, stimmte meiner Mutter mit einem bedauernden Stoßseufzer zu: »Ja, ja, Gott Vater beruft halt eben immer die Besten.«

Mein Vater, der sich soeben ein Fleischküchle aus der Schüssel nehmen wollte, grummelte mit vollem Mund: »Wie man besonders am Herrn Pfarrer Punktum sieht«, und warf mir dabei einen lustig blinzelnden Blick zu, so dass ich in den Kartoffelbrei prustete und die Bluse meiner Mutter damit besprenkelte.

Natürlich durften wir Mädchen uns bei unserem ersten Einzug in die Kirche als Ministrantinnen unter keinen Umständen blamieren. Folglich erhielten wir einen Sonderkurs bei unserem neuen Vikar, um alles Nötige über die verschiedenen Riten und Rituale zu erfahren und zu lernen.