6,99 €

Mehr erfahren.

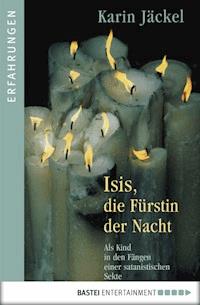

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Erfahrungen und Schicksale – Wahre Geschichten über Missbrauch und zerstörte Kindheit

- Sprache: Deutsch

Monika ist ein echtes Wunschkind. Sie soll die gutbürgerliche Familie komplettieren. Doch hinter der heilen Fassade spielt sich Unfassbares ab. Von Anfang an wird Monikas Leben von sexuellen Übergriffen bestimmt. Was der Großvater an dem Kleinkind begeht, setzt sich in jahrelangen Vergewaltigungen durch den Vater und die älteren Brüder fort. Erst nach dem Freitod ihres jüngeren Bruders Georg, der nicht weiter mit ansehen kann, was mit seiner geliebten Schwester geschieht, gelingt es Monika, sich aus dieser Hölle zu befreien.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchTitelWidmungVorwortBrief an meinen toten BruderKapitel IKapitel IIKapitel IIIKapitel IVKapitel VKapitel VIKapitel VIIKapitel VIIIKapitel IXKapitel XKapitel XIKapitel XIIKapitel XIIIKapitel XIVKapitel XVKapitel XVIKapitel XVIIKapitel XVIIIKapitel XIXKapitel XXKapitel XXIKapitel XXIIKapitel XXIIIKapitel XXIVKapitel XXVKapitel XXVIKapitel XXVIIKapitel XXVIIIKapitel XXIXKapitel XXXKapitel XXXIAnhangImpressumÜber dieses Buch

Monika ist ein echtes Wunschkind. Sie soll die gutbürgerliche Familie komplettieren. Doch hinter der heilen Fassade spielt sich Unfassbares ab. Von Anfang an wird Monikas Leben von sexuellen Übergriffen bestimmt. Was der Großvater an dem Kleinkind begeht, setzt sich in jahrelangen Vergewaltigungen durch den Vater und die älteren Brüder fort. Erst nach dem Freitod ihres jüngeren Bruders Georg, der nicht weiter mit ansehen kann, was mit seiner geliebten Schwester geschieht, gelingt es Monika, sich aus dieser Hölle zu befreien.

Karin Jäckel

Monika B.Ich binnicht mehreure Tochter

Ein Mädchen wirdvon seiner Familiejahrelang misshandelt

Für Georg,

und für das, was er sich mehr als sein Leben wünschte:

das Ende unserer Hölle

Vorwort

von Karin Jäckel

Mit dem Thema sexueller Missbrauch von Kindern wurde ich erstmals konfrontiert, als ich an einem Buch über Vergewaltigung arbeitete, das 1988 unter dem Titel »Es kann jede Frau treffen« erschien. Die Gespräche mit Frauen, die in ihrer Kindheit vergewaltigt worden waren – meist von Vätern oder Großvätern, Brüdern oder Onkeln –, raubten mir den Schlaf und die innere Ruhe.

Die Schicksale, von denen ich erfuhr, waren teilweise so erschütternd, dass ich zunächst glaubte, es könne sich nur um Ausnahmeerscheinungen handeln. Doch als ich mich mit der Forschungsliteratur zu beschäftigen begann, wurde mir klar: Sexueller Kindesmissbrauch ist geradezu alltäglich; er spielt sich gleichsam vor unseren Augen ab, ohne dass wir es merken. Es dürfte in unserer Gesellschaft das bestgetarnte Verbrechen mit der niedrigsten Aufklärungsquote sein. Denn die Opfer decken oftmals die Täter – aus Liebe.

Mit meinem Wissen wuchs auch mein persönliches Engagement in dieser Sache. Wer von diesen Taten weiß und dennoch schweigt, macht sich mitschuldig. Ich beschloss, mich journalistisch mit dem Thema zu beschäftigen. Gezielte Recherchen und ein wenig auch Freund Zufall brachten mich mit immer mehr Opfern sexuellen Kindesmissbrauchs ins Gespräch. So entstanden 1988 zwei Bücher (»Tatort Familie: Inzest«, »Du bist doch mein Vater«) sowie ein zdf-Film mit dem Titel »Das kannst du nicht so einfach abwischen«.

Durch die Arbeit an dem Film lernte ich auch Monika B. kennen. Rund 17 Jahre sexuellen Missbrauchs lagen damals hinter ihr. Alle Versuche, dem Zugriff ihrer Familie zu entkommen, waren gescheitert. Nun aber hatte sie die wohl am härtesten erkämpfte und zugleich folgenschwerste Entscheidung ihres Lebens getroffen: Sie zeigte ihren Vater an.

Zu Recht sah die damals 21-Jährige in dieser Entscheidung die einzige Chance, die Verletzungen zu heilen, die ihr Vater, ihre Mutter und ihre Brüder ihr zugefügt hatten. Die Anzeige, so weiß sie heute, war der letzte ihr verbliebene Schritt, der sie in ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben führen konnte.

Dies war beileibe kein Entschluss, der, einmal gefasst, bleibende Erleichterung verschafft hätte und nie bereut worden wäre. Im Gegenteil, es war ein Entschluss, den Monika bis hin zur Selbstvernichtung ständig neu erkämpfen musste. Sie durchlitt in diesen Kämpfen alle Abgründe, die ein Kind erfährt, das seinen Vater dem Gericht ausliefert, obwohl es ihn liebt.

Diese inneren Kämpfe waren zuweilen so schwer, dass Monika lieber sterben wollte, als mit den immer massiver auftauchenden Erinnerungen, der Qual der notwendigen Verhöre, Glaubwürdigkeitsgutachten und Therapieversuche sowie der Angst vor der Rache ihrer einstigen Peiniger weiterzuleben.

Als das zuständige Landgericht Monikas Vater im Februar 1992 »wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen und Beischlaf zwischen Verwandten zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren« verurteilte – da waren über vier Jahre seit der Strafanzeige vergangen. Nur eine so starke, trotz aller Verzagtheit mutige Persönlichkeit wie Monika B. konnte es schaffen, immer aufs Neue und jedes Mal entschlossener aus den Phasen tiefster Verzweiflung aufzusteigen, um weiterzukämpfen.

Einen wichtigen Teil ihres Kampfes sehen Sie hier vor sich: unser Buch. Es entstand in Jahre währenden Gesprächen, in deren Verlauf Monika und ich Vertrauen zueinander fassten und Freundinnen wurden. Sie ließ es zu, dass ich in die Tiefe ihres Lebens eintauchte, und erschloss sich mir weiter als je einem Menschen zuvor.

Neben Gerichtsprotokollen, psychologischen Gutachten und dem Gerichtsurteil halfen mir Hunderte von Briefen, die Monika mit ihrem ersten Psychotherapeuten sowie einem Freund wechselte, Zeiträume zu erschließen, Erinnerungen zu ordnen, Zusammenhänge herzustellen – kurz: 25 Lebensjahre neu aufzurollen. Wo trotz aller Bemühungen Lücken klafften, zogen wir ein Tagebuch zu Rate, das Monika über viele Jahre hinweg geführt hatte.

Dieses Buch soll Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie Monika B., Mut machen, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Es soll Müttern die Augen schärfen und ihnen deutlich machen, dass das Undenkbare wahr sein könnte. Es soll Vätern vor Augen führen, wie schnell ein Kinderleben zerstört ist – und die vielen, vielen Väter, die ihre Kinder lieben und nicht missbrauchen, auf den Plan rufen gegen die Täter.

Wenn dieses Buch auch nur einen Kindesmissbrauch verhindert, ist es ein gelungenes Buch.

Brief an meinen toten Bruder

Warum ich dieses Buchfür dich geschrieben habe,Georg

Heute ist dein siebter Todestag.

Ich weine noch immer, wenn ich an dich und an dein Sterben denke. Den ganzen Tag weine ich und auch in der Nacht. Ich schäme mich meiner Tränen. Denn obwohl ich inzwischen erwachsen bin und niemand mich mehr schlägt, wenn ich weine, sind Tränen für mich etwas Verbotenes geblieben.

Trotzdem weine ich, Georg. Um dich, um mich, um das, was war, und vor allem um das, was hätte sein können und niemals sein wird.

Ich sehe dich vor mir, Georg – dich und diese Brücke. Wie oft hatten wir in dem Tal gespielt, bevor sich die Brücke darüber spannte. Schön war es dort, still und geheimnisvoll. Ein Stück Kindheit – eine Welt, in der es keine Gefahr, keine Angst, keine Schuld gab.

Seitdem du von dieser Brücke gesprungen bist, kann ich das Tal nicht mehr ertragen. Die Brücke ist inzwischen längst dem Verkehr übergeben. Man sieht ihr an, wie viel Geld ihr Bau verschlungen hat. Manchmal frage ich mich, ob wirklich nicht genug Geld für feste Gitter da gewesen wäre. Für irgendetwas, das dich hätte aufhalten können. Obwohl ich weiß, du hättest dich nicht aufhalten lassen.

Bis heute traue ich mich nicht, die Brücke, deine Brücke zu betreten. Denn ich habe Angst, es dir an dieser Stelle gleichzutun. Ich habe Angst, dir in den Tod nachzuspringen. Angst, meiner Sehnsucht nach Ruhe und Vergessen und nach dir, Georg, nachzugeben, anstatt endlich das zu tun, was du immer von mir erwartet hast: mich zu wehren, irgendwie.

»Wir rächen uns!«, hast du oft gesagt, wenn wir verzweifelt, gedemütigt und geschunden Trost beieinander suchten. »Eines Tages zahlen wir es ihnen heim! Dann sieht jeder, was hier läuft. Dann wird uns jemand helfen. Dann hört das auf!«

Ich werde diesen qualvollen Gedanken nicht los, dass du vielleicht noch leben könntest, Georg, wenn ich mich früher gewehrt hätte. Du hattest mir ja immer wieder gesagt, was ich tun solle. Aber ich setzte deine Idee nicht in die Tat um. Wenn ich auf dich gehört hätte, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen: dass du keinen anderen Ausweg mehr sahst, als zu sterben.

Du bist tot, Georg. Trotzdem lebst du. In mir. Solange ich sein werde, wirst du in mir sein. Seitdem du tot bist, hat meine Trauer nicht abgenommen und auch nicht mein Wunsch, dich wiederzusehen. Alle Dinge, die ich von dir bekommen habe, sind für mich heilig, ich möchte sie mit keinem Menschen teilen. Und wenn ich an deinem Grab stehe, spüre ich so sehr deine Gegenwart, dass ich nicht imstande bin, die Erde zu harken oder eine Blume zu pflanzen. Mir ist, als müsstest du das Kratzen fühlen, als störte ich damit deinen Schlaf und verletzte deinen Leib.

Als einmal das Totenlicht auf deinem Grab erlosch, wurde ich krank. Ich hatte das Gefühl, als sei mit dem Licht die letzte greifbare Verbindung zwischen uns ausgelöscht worden, als seist du abermals gestorben. Ich ertrug es nicht, dich nochmals verloren zu haben. Erst als ich so weit gewesen war, dir ein neues Licht anzuzünden, und die lebendige Flamme die Verbindung mit dir wiederherstellen konnte, wurde ich langsam gesund.

In den ersten furchtbaren Monaten nach deinem Tod, als alles, was an dich erinnern mochte, aus der Wohnung verbannt wurde und dein Name bei uns nicht ausgesprochen werden durfte, hatte ich oft Angst, mein Schmerz um dich sei unnatürlich, vielleicht sogar ein Ausdruck von Schwachsinn.

Dann aber schrieb mir ein Freund einen langen Brief, in dem es unter anderem hieß: »Georg ist zwar tot, aber er ist nicht einfach gegangen. Er ist schon noch da.«

Seither war es mir möglich, an dich zu denken und mit dir zu reden, wann immer mir danach war. Ich hörte auf, mir meine eigene Trauer zu verübeln oder sie zu unterdrücken.

Heute bist du mir vielleicht näher als in den zwölf Jahren, die wir miteinander gelacht, gestritten, geweint und uns gegenseitig getröstet haben.

Draußen ist es kalt, Georg. Es nieselt schon den ganzen Tag. Dein Grab ist weit weg, und doch bin ich dir so nah, wie man einem Menschen nur nah sein kann. Ich habe eine Kerze angezündet. Wenn du wirklich in den letzten sieben Jahren um mich gewesen bist, weißt du, wie viel Kraft es mich kostet, diese Flamme auszuhalten, ohne sie gegen mich zu richten. Aber ich will, dass dieser, dein siebter Todestag ein ganz besonderer ist.

Heute, im Licht deiner Kerze, habe ich beschlossen, aus dem, was ich für mich selbst zur Erinnerung niedergeschrieben habe, ein Buch zu machen. Ich will, dass dein Tod nicht umsonst war, Georg. Ich will, dass jeder weiß, warum du keinen anderen Ausweg mehr gesehen hast. Ich will, dass das geschieht, was dir wichtiger war als dein Leben: dass die Wahrheit über unser Leben ans Licht kommt.

Nur wer selbst durchgemacht hat, was ich bis heute und wohl bis ans Ende meines Lebens durchmachen muss, kann ermessen, wie schwer es fällt zu reden.

Aber ich rede!

Ich rede für dich, Georg. Und ich weiß, irgendwo tief in mir drinnen redest du mit.

I

Ich bin ein Wunschkind. Immer wieder haben meine Eltern es mir gesagt. Nicht um mich glücklich zu machen oder um auszudrücken, wie glücklich sie mit mir seien. Nein, vorwurfsvoll kam es und anklagend – so als hätte ich nicht verdient, ein Wunschkind zu sein.

Ein Wunschkind musste ein Wunderkind sein, nicht so ein dickes, unförmiges Kind wie ich, das anscheinend weder das Laufen noch das Sprechen lernen wollte und mit dem nirgendwo Staat zu machen war. An so eine wie mich war der Wunsch verschwendet. So eine wie mich hatten meine Mutter und meine Oma, ihre Mutter, sich nicht erträumt, als sie mich neun Monate lang beschworen, ein Mädchen zu werden. Die Krönung der Kinderschar in der Großfamilie sollte ich sein, das erste Mädchen unter lauter Jungen.

Ich werde wohl niemals begreifen, wie meine Mutter es verantworten konnte, sich so dringlich eine Tochter zu wünschen. Hatte sie wirklich vergessen, was sie doch am eigenen Leib erfahren hatte: dass Mädchen nur »anderer Leute Spielzeug« sind? Hatte sie sich allen Ernstes eingebildet, ich werde dem Teufelskreis entkommen? Konnte sie tatsächlich annehmen, meine Kindheit werde glücklicher verlaufen als ihre eigene? Glaubte sie, mich beschützen zu können? Oder war sie so fest überzeugt, dass mein Vater nie etwas Schlechtes tun werde? Dass er ein echter Vater sein werde, einer, der selbstlos lieben könne?

Zweifellos glaubte sie, mit meinem Vater das große Los gezogen zu haben. Er hatte ihr bewiesen, dass er sie liebte und achtete, indem er sie zur Frau nahm. Er hatte ihr auch bewiesen, dass er ein Herz für Kinder besaß. Er war lieb zu ihrem Sohn, den sie mit in die Ehe gebracht hatte. Er bemühte sich, ihn mit Vateraugen zu sehen. Er akzeptierte ihn. Ja, er sorgte sogar dafür, dass der Kleine rechtmäßig unseren Nachnamen tragen konnte und so auch nach außen hin voll zur Familie gehörte. Eine Adoption war es zwar nicht – sonst wäre die Alimentenzahlung des leiblichen Vaters entfallen –, aber es machte doch deutlich, dass mein Vater nur das Beste für das Kind wollte. Meine Mutter war glücklich, einen solchen Mann gefunden zu haben. Sah es nicht aus, als wären die schlimmen Zeiten endgültig vorbei? Als ginge es endlich mit Riesenschritten in eine glückliche Zukunft?

Vielleicht wünschte sich meine Mutter eine Tochter, um in dieser sich selbst neu zu erleben. Vielleicht wollte sie erfahren, wie es ist, wenn ein kleines Mädchen glücklich ist. Womöglich bildete sie sich sogar ein, mit einer solchen Erfahrung aus zweiter Hand ihre eigenen Erfahrungen auslöschen zu können. Ich habe nie mit ihr darüber gesprochen.

Ich lernte einmal eine junge Mutter kennen, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden war und zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, hatte. Sie identifizierte sich sehr stark mit ihrer Tochter, während sie zu dem Jungen ein viel problematischeres Verhältnis hatte. Sie sagte, sie könne irgendwie nicht natürlich mit ihrem Sohn umgehen. Wenn er zum Beispiel eine Erektion bekäme, was ja schon bei Babys passiert, oder an sich herumspielte – das wären Situationen, in denen sie nicht richtig zwischen dem Kind und dem Mann in ihm unterscheiden könne und in denen sie sich vor ihrem eigenen Kind ekeln würde. Sie hatte Angst, ihren Sohn in so einer Situation zu berühren oder auch nur mit ihm über sein Geschlechtsteil zu reden. Der Grund war nicht nur Ekel, sondern mehr noch die Angst, der Junge könne meinen, sie wolle ihn missbrauchen.

Für die Frau war dies alles ganz furchtbar. Sie schämte sich wegen ihrer Empfindungen und befürchtete, dem Jungen eine schlechte Mutter zu sein. Sie sagte, sie scheue jede Berührung mit ihm, weil sie ihn zu lieb habe, um ihm schaden zu wollen. Das verstand der Junge aber nicht, wie sollte er auch. Er bildete sich ein, die Mutter hätte ihn nicht so lieb wie die Schwester, und reagierte mit einem ständigen Wechsel von besonderer Verschmustheit und extremer Ungezogenheit.

Das zu beobachten tat mir weh und brachte Erinnerungen an meine eigene Mutter hoch, die uns Kinder auch nie in den Arm genommen hatte.

Ich bin dieser Frau dann aus dem Weg gegangen. Ich hatte keine Lust, mich durch ihre Geschichte zum Nachdenken über meine Mutter zwingen zu lassen. Doch mir wurde damals zum ersten Mal klar, warum ich tatsächlich ein Wunschkind gewesen sein könnte.

Aber vielleicht sollte ich etwas weiter ausholen und der Reihe nach erzählen. Ich will mit der Zeit beginnen, die ich nur vom Hörensagen, von Fotos und aus zusammengeklaubten Bruchstücken meiner eigenen Erinnerung kenne.

Wir sind im »Kohlenpott« zu Hause. Wuppertal, Essen und die Ortschaften in ihrer Umgebung sind die Städte meiner Kinderzeit.

Mein Vater ist das vierte und jüngste Kind einer ordentlichen, gut beleumundeten und beliebten Familie, die seit Generationen in meinem Heimatort ansässig ist. Seine Mutter hatte in ihrer Jugend einen gewissen Wohlstand genossen, und das Haus ihrer Eltern wurde später zu gleichen Teilen ihr und ihrem Bruder vererbt. Dieser zahlte ihr das Erbteil aus und übernahm das ganze Haus. Meine Großeltern wohnten jedoch als Mieter zusammen mit ihm und seiner Familie darin.

Mein Vater war ein echtes Nesthäkchen, ein Nachzügler eben. Seine Geschwister waren bis zu 15 Jahre älter als er. Vor allem die Schwestern wetteiferten darin, welche von ihnen mit ihm spielen oder ihn ausfahren durfte. Mein Vater war wie eine lebendige Puppe für sie – nur viel, viel toller. Und meiner Oma, die mit ihrem großen Haushalt alle Hände voll zu tun hatte, war es natürlich recht, dass die Mädchen ihr das Baby abnahmen.

Mein Vater wurde verwöhnt, verhätschelt, vergöttert. Fehler gab es an ihm nicht, und lief einmal etwas schief, wurde es ohne großes Theater wieder ausgebügelt. Er war einfach der Größte. Was er wollte, war Gesetz. Und wenn jemand nicht wollte wie er, hieß das für ihn sofort: »Du hast mich nicht lieb!« Damit kam er immer durch.

Oma Grete, seine Mutter, schien wie seine beiden Schwestern nur dazu da, meinen Vater zu bedienen und ihm jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Zum Beispiel erhielt er als einziges Kind der Familie ein eigenes Zimmer. Dafür hausten die Geschwister zu dritt in einem. Auch später noch, als sein großer Bruder schon aus dem Haus war und seine ältere Schwester sehr viel nötiger ein bisschen Freiraum gebraucht hätte, behielt mein Vater das Privileg des eigenen Zimmers.

Es gibt viele weitere Beispiele. Meine Großeltern hatten ihr Auskommen, aber sie waren nicht reich. Damit es meinem Vater an nichts mangelte, sparte sich der Rest der Familie jeden Bissen vom Munde ab. Keiner hatte je ein Fahrrad besessen – mein Vater bekam eines. Von Urlaub durften die anderen nur träumen – mein Vater verreiste in den Ferien.

Für ihn war das Beste gerade gut genug. Und er nahm es an, als stünde es ihm zu. Alles für ihn zu tun hieß in seinen Augen Liebe. Ich weiß nicht, wie oft er zu mir gesagt hat: »Was heißt: Ich will nicht? Ich denke, du liebst mich? Wenn man jemanden liebt, tut man alles für ihn – alles! Kapiert?«

Vor allem von seiner acht Jahre älteren Schwester Inge, meiner Lieblingstante, ließ mein Vater sich als Kind und auch noch als Mann nach Herzenslust verwöhnen. Sie war eine Art Ersatzmutter für ihn. Ein anspruchsvolles Bürschchen wie er brauchte rund um die Uhr seine Lakaien, seine Streicheleinheiten und geduldigen Zuhörerinnen.

»Mein Ziehkind« nannte meine Tante ihren Lieblingsbruder. Heute glaube ich, sie hat ihn nicht er-, sondern hoffnungslos verzogen. Aber sie war ja auch nicht die Mutter. Sie war ja selbst noch ein halbes Kind und wusste es wohl nicht besser.

Trotz der Affenliebe, die er zu Hause erfuhr, war mein Vater in seiner Jugend wohl ein richtig feiner Kerl, mit dem man Pferde stehlen konnte. Er war beliebt, hatte viele Freunde. Die Schule bereitete ihm wenig Kopfzerbrechen, die Lehre als Starkstromelektriker auch nicht. Er war gut in seinem Beruf, hatte Ehrgeiz. Ein prima Kerl eben. Als meine Mutter ihn kennen lernte und er sich in sie verliebte, hätte so manches Mädchen gern mit ihr getauscht.

Meine Mutter Lena ist ein paar Monate älter als mein Vater. Heute ist sie so korpulent, dass man nicht mehr erkennen kann, wo der Busen aufhört und der Bauch anfängt. Kleidergröße 56, mindestens. In ihrer Jugend aber war sie zierlich und schlank, mit einem dunklen Lockenkopf.

Zu Hause waren sie fünf Kinder: Meine Mutter hatte drei Schwestern und einen Bruder. Lena war die zweitjüngste Tochter. Gemeinsam mit den Eltern wohnten sie in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Essen zur Miete.

Meine Oma Berta tat alles für ihre Familie. Bei ihr ging Liebe zuallererst durch den Magen. Gegen Kummer schnitt sie ein dickes Stück Kuchen herunter. Pudding, Eis, Schokolade taten es zur Not auch. Wenn wir oder die Familie eines ihrer anderen Kinder zu Besuch kamen, bog sich der Tisch vor Köstlichkeiten. Und zum Geburtstag oder den übrigen großen Festen im Jahr schenkte meine Oma am liebsten Geld für ein schönes Essen zu zweit. Noch als alte Frau kratzte sie von ihrer geringen Rente jeden Pfennig zusammen, damit sie jedem Kind einmal im Jahr fünfhundert Mark schenken konnte.

Sich selbst aber gönnte sie gar nichts. Jeden Pfennig drehte sie dreimal um, ehe sie ihn ausgab. Urlaub kannte sie nicht. Und ein Auto wäre in ihren Augen unerhörter Luxus gewesen. Noch jetzt klingt es mir in den Ohren, wie zornig meine Oma wurde, als ich sie einmal darauf ansprach. »Was brauchen wir ein Auto?«, wetterte sie. »Schließlich gibt’s die Straßenbahn. Und wo wir nicht hinkommen, da bleiben wir weg.«

Stundenlang konnte Oma Berta nähen, sticken, häkeln oder stricken, damit ihre Kinder öfter einmal etwas Neues anzuziehen hatten. Oft war sie bis in die Nacht hinein damit beschäftigt. Vor allem die Töchter sollten hübsch anzusehen sein und fremden Mädchen nicht nachstehen.

Was im Haushalt gespart werden konnte, legte meine Oma für ihre Kinder beiseite. Diese sollten eine gute Ausbildung erhalten, und das kostete Geld. Sie war bereit, sich aufzureiben und aufzuopfern, damit es den Mädchen einmal besser gehen solle als ihr selbst. Oma Berta war stolz, dass ihre Mädchen das Gymnasium besuchen konnten. »Lernt, lernt, lernt!«, spornte sie sie immer wieder an. »Was ihr im Kopf habt, kann euch keiner nehmen. Und was ihr alleine könnt, dafür braucht ihr keinen Mann.«

Als sich herausstellte, wie musikalisch Lena war, erhielt sie nicht nur Klavierunterricht, sondern auch ein eigenes Klavier. Es war ein Bechstein. Wenn meine Mutter später davon sprach, machte sie ein Gesicht wie in der Kirche, und dann weinte sie manchmal im Schlafzimmer, aber heimlich, denn Weinen war uns bei Strafe verboten.

Ich selbst habe nie erlebt, wie meine Mutter Klavier gespielt hat. Auch ihren Bechstein habe ich nie gesehen. Das Klavier war verkauft oder verschenkt, bevor ich geboren wurde. Das schien ein völlig abgeschlossenes Kapitel ihres Lebens zu sein. Sie mochte nicht einmal mehr zuhören, wenn einer im Fernsehen Klavier spielte.

Nur wenn sie »ihre fünf Minuten« hatte, brach alles aus ihr heraus. Dann ging der Vorwurf wie Donnerwetter und Höllenfeuer über uns nieder, dass sie alles nur unseretwegen hatte aufgeben müssen und wir Kinder Schuld an ihrem Elend hätten. Vor allem Stefan, mein ältester Bruder, genauer mein Halbbruder, hatte sehr darunter zu leiden.

Damals, als die junge Lena noch eine vielversprechende Klavierschülerin war, wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, dass das Geld für die Musikausbildung zum Fenster hinausgepulvert sein könnte. In ihren Träumen sah meine Mutter sich schon als eine berühmte Konzertpianistin.

Meine Oma unterstützte sie in diesen Ambitionen, indem sie ihr alles abnahm, was nicht mit Schule und Musik zusammenhing. Aufräumen, Putzen, Kochen, der ganze Haushaltskram blieb meiner Mutter erspart. Sie war nur dazu da, ihrem Vater zu gefallen und zu lernen. Hausarbeit hätte ja womöglich den zarten Händen geschadet.

Oma Berta beklagte sich kaum einmal, dass alle Arbeit an ihr hängen blieb. Sie war das Aschenputtel, aber es schien ihr nichts auszumachen. Ich glaube, für sie war es das Höchste, mit anzusehen, wie ihre Töchter etwas Besseres wurden und die Chance erhielten, ein schöneres Leben zu führen als sie selbst.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Mutter tatsächlich studiert hat, nehme es aber an. Als junges Mädchen jedenfalls war sie sehr ehrgeizig. Sie besuchte das Gymnasium, lernte Englisch und Französisch.

Als ich mich später selbst mit Fremdsprachen herumschlug, hagelte es von meiner Mutter Kopfnüsse, wenn ich Fehler machte. »Du bist ja wohl total doof!«, schrie sie oft. »Das muss doch so und so heißen! Das weißt doch der Blödste!«

Wenn die Hausaufgaben abgefragt wurden, merkte ich immer wieder, wie gut meine Mutter die Fremdsprachen beherrschte. Vokabeln, Grammatik, alles fiel ihr leicht. Jedenfalls wusste sie viel mehr als ich. Sie hätte mir ohne Probleme helfen können, gute Zeugnisse zu bekommen. Aber ich bekam keine große Hilfe von ihr. Nur Kopfnüsse, Wutausbrüche, Schimpfkanonaden – davon gab es reichlich.

Warum ich glaube, dass meine Mutter zu studieren begonnen hatte? Zunächst einmal deshalb, weil sie uns Kindern immer wieder vorwarf, sie hätte ihre Zukunft für uns geopfert. Eine Riesenkarriere als Konzertpianistin hätte auf sie gewartet. Zumindest aber hätte sie Musiklehrerin werden können. Doch ihr ganzes Leben sei dann durch die Kinder verkorkst worden. Weil in diesem Loch von Etagenwohnung kein Platz mehr für das Klavier gewesen sei und kein Geld vorhanden war, eine größere zu mieten, musste sie das Instrument hergeben. Wir Kinder würden den Eltern ja die Haare vom Kopf fressen!

Zweitens hat Susanne, die jüngste Schwester meiner Mutter, mir bestätigt, dass Lena studiert hat. Ihr selbst hätte ich es sonst nie abgenommen. Ich hätte nie geglaubt, dass sie das Zeug dazu hatte. Aber Tante Susanne, die selbst Lehrerin und Oberstudienrätin war, sagte, es sei wahr. Sie hat sich jedoch nie näher dazu äußern wollen.

Irgendwann in ihrer Studienzeit lernte meine Mutter dann einen jungen Mann kennen. Ob sie nicht an Verhütung dachte – ich weiß es nicht. Jedenfalls war meine Mutter plötzlich schwanger.

Vielleicht hatte sie angenommen, ihr Freund werde sie nun heiraten. Davon war jedoch keine Rede. Er wollte nur eines: »Lass es abtreiben!«

Er war in der Ausbildung, sie war in der Ausbildung. Beide hatten kein Geld. Für ihn war alles klar: Ein Kind passte nicht in die Planung. »Du, das Kind und ich – daraus wird nichts«, sagte er. »Wir bleiben zusammen, wenn du das Kind loswirst. Du hast die Wahl: entweder das Kind oder ich!«

Meine Mutter war verzweifelt, er war wütend. Und dann kam der Moment, wo er meiner Mutter an den Kopf warf, sie sei selbst schuld an der ganzen Misere. »Eine wie du, die es sich schon von ihrem Vater hat besorgen lassen – von der sollte man annehmen, dass sie wenigstens weiß, wie sie richtig verhütet. Wenn du meinst, dass ich so eine abgehalfterte Alte nehme, nur weil sie ein Kind von mir kriegt, bist du auf dem Holzweg!«

In diesem Moment, sagte meine Mutter einmal zu mir, habe sie beschlossen, dieses Kind auszutragen und zu behalten. Ihr sei auf einmal klar geworden, dass dieser Schuft sie nur benutzt, aber nicht geliebt habe. Sie sei innerlich wie tot gewesen und habe nur noch gewusst, dass sie ihr Kind beschützen müsse, weil der eigene Vater es töten lassen wolle. Sie habe nicht anders gekonnt: Sie musste ihr Kind gegen den Vater verteidigen.

Meine Mutter trennte sich von ihrem Freund und lehnte jeden weiteren Kontakt mit ihm ab. Als Stefan geboren war, gab sie den Namen des Kindsvaters an. Jahrelang waren die Alimente alles, was sie von diesem Mann verlangte.

Als die Schwangerschaft festgestellt wurde, war meine Mutter gerade 21. Ihr erster Ausbruchsversuch in die Freiheit war gescheitert. Es muss furchtbar für sie gewesen sein, ihren Eltern zu eröffnen, dass sie schwanger war und weder heiraten noch abtreiben wollte.

Ich habe oft darüber nachgedacht, wie es mir wohl ergangen wäre, wenn ich selbst bei meinen Erzeugern hätte ankriechen müssen, um zu beichten, dass ich schwanger bin. Ich hätte mich lieber umgebracht! Mein Vater hätte mich vor Eifersucht glatt erschlagen. Und meine Mutter? Sie hätte sich nur in ihrer Meinung bestätigt gesehen, dass ich die totale Versagerin sei.

Als meine Mutter schwanger war, erging es ihr wohl nicht viel anders. Ich weiß von ihr, dass sie verstoßen und geächtet wurde. Ihre Eltern sagten sich von ihr los. Sie musste ihre Ausbildung abbrechen, weil die Eltern sie nicht mehr unterstützten und auch für das Kind nicht aufkommen wollten. Ihr Traum von Liebe und Glück, von Konzertreisen und Bilderbuchkarriere oder Lehrerberuf und Freiheit war ausgeträumt.

Wenn meine Mutter gehofft hatte, ihre Eltern im Verlauf der Schwangerschaft gnädig stimmen und ihre Ausbildung trotz des Babys fortsetzen zu können, so wurde sie bitter enttäuscht. Die Eltern verziehen ihr nicht, aus unterschiedlichen Gründen.

Meine Oma fühlte sich irgendwie betrogen. Sie hatte auf so vieles verzichtet, damit meine Mutter vorwärts kommen sollte. Nichts hatte sie sich gegönnt. Alles, was sie sich vielleicht im Leben für sich selbst gewünscht hatte und aus irgendwelchen Gründen nie bekam, all das hatte sie ihren Kindern zu verschaffen versucht. Für ihre Kinder hatte sie alles ertragen, sogar meinen Opa.

Und jetzt? Jetzt sah sie plötzlich, dass ihre Tochter Lena das ganze schöne Geld für Schulausbildung und Musikunterricht nicht wert gewesen war. Statt ihre so teuer bezahlte Chance zu nutzen, hatte diese alles vertan, hatte sich dem erstbesten Kerl an den Hals geworfen und sich zu allem Unglück auch noch ein Kind von ihm »andrehen« lassen. Alle Anstrengungen waren umsonst gewesen! Und als ob es damit nicht schon genug wäre, hatte Lena auch noch Schande über die Familie gebracht. Die Leute zeigten mit Fingern auf sie: »Ach, kocht euer vornehmes Fräulein Tochter also auch bloß mit Wasser?« – »Den dicken Bauch hättet ihr billiger haben können!« – »Das musste ja so kommen! Ihr mit eurem Bildungsfimmel!«

Für Oma Berta muss das ziemlich schlimm gewesen sein. Sie war immer so stolz gewesen auf ihre klugen Mädchen. Jedem hatte sie erzählt, dass diese es einmal zu etwas bringen und ihrer alten Mutter eines Tages aus Dankbarkeit alles doppelt und dreifach zurückgeben würden. Dass daraus bei meiner Mutter nun nichts mehr würde, war für jedermann ersichtlich.

Eine Zeit lang wagte sich meine Oma kaum mehr unter Leute. Sie schämte sich vor der Verwandtschaft, den Nachbarn und Freunden, hasste deren Besserwisserei und ungebetene Ratschläge.

Ihre ganze Energie hatte sie darauf verwandt, nach außen hin den Anschein einer ordentlichen Familie zu erwecken und aufrechtzuerhalten. Es hatte ihr nichts ausgemacht, deswegen von den Nachbarn für eingebildet und hochnäsig gehalten zu werden. Sie wusste ja, warum und für wen sie sich abrackerte.

Oder wusste sie es nicht?

Hatte Oma Berta wahrhaftig keine Ahnung, was vorging?

Klappte das Versteckspiel ihres Mannes so perfekt, dass sie nie merkte, was er seinen Töchtern antat?

Oder wollte sie es nicht merken? Wollte sie von den sexuellen Übergriffen auf die Mädchen nichts wissen, um sich nicht damit auseinander setzen zu müssen?

Hätte sie es sonst vielleicht nicht ertragen, mit einem solchen Mann verheiratet zu sein?

Ich glaube einfach nicht, dass sie nichts gewusst hat! Eine Mutter merkt, wenn ihr Kind leidet. Eine Mutter sieht, wenn sich ihr Kind verändert, wenn es plötzlich unruhig schläft, viel weint, vielleicht stiehlt oder lügt, Ausschlag bekommt, blaue Flecke hat … Eine Mutter spürt, was vor sich geht – weiß sie es nicht, so will sie es nicht wissen.

Vielleicht weil ihr der Verdacht zu ungeheuerlich erscheint, als dass sie ihn gegen den Vater aussprechen könnte?

Weil sie lieber dem Kind Lügen unterstellt als dem Vater?

Weil sie den Vater mehr liebt als die Tochter?

Weil sie mit einem Mann, der so etwas tut, nicht leben könnte, aber unbedingt mit ihm leben will?

Verschließt eine Mutter deshalb die Augen und ihr Herz vor dem Elend ihrer Kinder?

Wahrscheinlich begreife ich es nie – ganz gleich, wie oft ich darüber nachdenke.

Vielleicht vertraute Lena oder eine ihrer Schwestern sich der Mutter ja sogar irgendwann an. Ich weiß, dass man als Kind die Heimlichkeit kaum ertragen kann. Man versucht, sich zu offenbaren. Man gibt Zeichen, spricht wortlos, weil einem die Worte fehlen. Man hat ja keine passenden Ausdrücke parat. Man hat sie nicht gelernt, weil niemand auf die Idee käme, einem Kleinkind Wörter wie Geschlechtsverkehr oder Sperma beizubringen.

Was man als Kind mitteilt, sind Bilder, unzureichende Umschreibungen. Die muss der andere verstehen wollen. Wer nicht verstehen will, kann sich vielleicht einreden, das Kind habe eine verrückte Fantasie und beziehe nur auf sich selbst, was es in einer Zeitung gesehen habe oder im Fernsehen.

Ich konnte nie in Erfahrung bringen, was meine Oma gewusst, was sie gedacht hat. Selbst während meines Prozesses gegen meinen Vater, in welchem sie trotz ihres hohen Alters als Zeugin befragt wurde, wollte sie von dem, was tatsächlich geschehen war, nichts wissen. So wie sie die sexuellen Übergriffe ihres eigenen Mannes auf seine Töchter nie wahrhaben wollte, so bestritt sie vor Gericht, dass mein Vater mir etwas angetan habe. »So etwas tut mein Schwiegersohn nicht!«, sagte sie. Und sie fügte hinzu, man hätte mir öfter mal eine Ohrfeige verpassen sollen, dann wäre es nie so weit mit mir gekommen.

Zumindest bei dieser letzten Aussage hätte ihr das Wort im Hals stecken bleiben müssen. Dass Prügel bei uns an der Tagesordnung waren, wusste die ganze Verwandtschaft genauso gut wie die Nachbarn, auch meine Oma.

Ich bin überzeugt, dass Oma Berta zumindest im Unterbewusstsein starke Schuldgefühle wegen der Leiden hatte, die ihrer Tochter zugefügt worden waren. Gefühle liefen bei ihr immer über Geschenke ab. Ob sie nun kochte oder strickte oder Geld schenkte – solche Zuwendungen waren immer die einzige Möglichkeit für sie, Zuneigung zu zeigen. Daher bin ich sicher, dass meine Oma vor allem deshalb auf so vieles verzichtete, weil sie versuchte, an ihren Töchtern etwas gutzumachen. Nach meinem Dafürhalten quälte sie sich zeitlebens ab, die seelischen und körperlichen Schäden, die durch den väterlichen Missbrauch und ihr eigenes stillschweigendes, vielleicht hilfloses Dulden oder Verleugnen entstanden waren, irgendwie auszugleichen. Wahrscheinlich war es ein Kampf, in den sie ihre ganze Kraft investierte.

Kein Wunder, dass es für sie wie ein Weltuntergang war, als meine Mutter schwanger wurde. »Hätten wir dich mit 14 von der Schule genommen und ans Fließband geschickt, wie andere das mit ihren Gören machen, hättest du uns wenigstens ein paar Kröten heimgebracht, statt bloß Geld zu kosten für nichts und wieder nichts!«, schrie sie und schüttelte meine Mutter durch, dass dieser Hören und Sehen verging.

Eine vornehme Frau ist Oma Berta wahrlich nicht. Wenn sie wütend ist, kennt sie kein Pardon. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie getobt und lautstark bedauert hat, meiner Mutter nicht oft genug den Hintern versohlt zu haben. Von solchen Erziehungsmitteln hält sie bis heute recht viel.

Auch ihr Mann brach unter der Neuigkeit, bald ein Enkelkind zu bekommen, zusammen – aber aus ganz anderen Gründen. Er war eifersüchtig. Er fühlte sich von der eigenen Tochter betrogen, hintergangen – was weiß ich. Aber vermutlich hatte er längst vergessen, dass Lena seine Tochter war. Wahrscheinlich kam er sich eher wie der Besitzer eines Harems vor, dessen Lieblingsfrau fremdgegangen war.

In einem Buch von Nathalie Schweighoffer (»Ich war zwölf … Die erschütternde Geschichte eines sexuellen Missbrauchs«) habe ich gelesen, dass der Vater, der seine Tochter missbrauchte, froh war, als sie einen Freund hatte, weil er so über jemanden verfügte, dem er eine mögliche Schwangerschaft in die Schuhe schieben konnte. Möglicherweise hatte mein Opa ja ähnliche Erwartungen an die Beziehung meiner Mutter zu ihrem damaligen Freund. Oder vielleicht hatte er – wie Nathalie Schweighoffers Vater – gehofft, der fremde Mann werde meine Mutter erlebnisfähiger in Sachen Sex machen, sodass er selbst mit ihr mehr Vergnügen hätte als bisher.

Mein Opa starb, als ich noch ein kleines Kind war. Ich hatte nie Gelegenheit, mit ihm über sein Verhalten zu reden. Doch wie ich mich kenne, hätte ich ihn auch dann nicht zur Rede gestellt, wenn er nicht so früh gestorben wäre.

Meine Mutter deckte nur ein einziges Mal mir gegenüber die Karten auf. Nur dieses eine Mal gestand sie mir, dass ihr Vater sie ebenso missbraucht hätte wie mein Vater später mich. Einzelheiten erzählte sie mir damals nicht. Die kannte ich ja aber vielleicht sowieso besser als sie selbst. Ich fragte sie auch nicht danach. Im Grunde wollte ich gar nichts über den Opa wissen. Ich wollte ihn vergessen und hatte es getan.

Meine Mutter erzählte mir nie, wie sie die Monate bis zur Entbindung überstand. Ich weiß nicht, ob sie eine andere Ausbildung begann oder auf Grund ihrer Vorbildung irgendeine Beschäftigung bekam. Ich weiß nur, dass sie später, als wir Kinder alle längst auf der Welt waren, als Bürokraft Geld verdiente und sehr gut, fehlerfrei und schnell an der Schreibmaschine arbeiten konnte.

Die Einstellung meiner Großeltern gegenüber der missratenen Tochter änderte sich nach Stefans Geburt nicht. Noch immer hatte meine Mutter Hausverbot.

Das Baby aber war merkwürdigerweise mehr oder weniger willkommen. Warum, weiß ich nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Allerdings wurde ich eine Zeit lang – vor allem, seit ich von meiner Mutter wusste, was ihr Vater ihr angetan hatte – den Verdacht nicht los, dass Stefan in Wirklichkeit das Kind meines Opas sei und deshalb von ihm akzeptiert wurde. Auf Fotos, die meinen Opa als Jungen zeigen, ist die Ähnlichkeit mit Stefan nicht zu übersehen. Außerdem hingen sie sehr aneinander. Mein Bruder wurde von seinem Großvater abgöttisch geliebt, und für Stefan wiederum war Opa einfach der Größte, dessen früher Tod den Jungen sehr stark traf. Trotzdem kam ich von der Idee, Stefans Großvater sei zugleich sein Vater, schließlich wieder ab. Immerhin gab es einen Mann, der Alimente für meinen Bruder zahlte. Das hätte er sicher nicht getan, wenn die Vaterschaft nicht zweifelsfrei festgestanden hätte. Oder?

Noch immer beschleichen mich manchmal Zweifel. Wurde denn überhaupt ein Vaterschaftstest gemacht? Oder hat der damalige Freund meiner Mutter auf Treu und Glauben vertraut?

Wie dem auch sei, meine Mutter arrangierte sich nach Stefans Geburt mit ihren Eltern. Wenngleich sie selbst in ihrem Elternhaus nicht mehr willkommen war und damit ihr Zuhause verloren hatte, so durfte der Kleine doch bleiben und wuchs zum Augapfel meines Großvaters heran.

Meine Mutter war – das erklärte sie uns Kindern immer wieder – ihren Eltern zutiefst dankbar, dass sie ihr trotz des Kummers und der Enttäuschung, die sie ihnen bereitet hatte, das Kind abnahmen. Sie wusste, der Kleine war bei ihnen gut aufgehoben. Als Junge hatte er nichts zu befürchten.

Die Unterbringung Stefans war für meine Mutter umso wichtiger, als sie endlich eine Arbeit gefunden hatte, die ihr Freude bereitete und eine Perspektive für die Zukunft eröffnete. Sie hatte nämlich eine Stelle in einem Kinderheim angenommen.

Ich weiß nicht, welche Aufgaben sie dort hatte. Vielleicht war sie als Bürokraft eingestellt. Das wäre denkbar, weil sie im Maschinenschreiben perfekt war. Vielleicht betreute sie aber auch Kinder. Später, als ich in der Schule Schwierigkeiten hatte, erklärte sie einmal einer Lehrerin, »Ahnung in Psychologie« zu haben und mich schon wieder in den Griff bekommen zu können. Das könnte darauf hinweisen, dass sie tatsächlich als Betreuerin oder Erzieherin gearbeitet hat.

Meine Mutter – eine Kindererzieherin? So seltsam es sich für mich heute auch anhört: Damals liebte meine Mutter Kinder.

Für eine Frau, die in ihrer Kindheit missbraucht wurde, ist dies nichts Außergewöhnliches. Ich weiß es von mir selbst. Wer erlebt hat, dass jede Zärtlichkeit, jede Umarmung eines Erwachsenen in Sex mündet und auf dieser Ebene Bezahlung fordert, genießt die Unschuld von Kindern doppelt. Wenn sie dich umarmen und küssen, ist das so rein, so ganz ohne Gewalt und Druck und Schuld. Es ist einfach nur zärtlich und lieb. Ich kann es nicht besser ausdrücken.

Auf jeden Fall bin ich sicher, dass meine Mutter in diesem Kinderheim glücklich war. Und sie muss auch wieder angefangen haben, Zukunftspläne zu schmieden. Sie war jung, knapp über zwanzig erst, hübsch und gescheit. Warum sollte sie nicht noch mal ganz von vorn beginnen?

II

Wann meine Eltern einander kennen lernten, weiß ich nicht genau. Es muss auf jeden Fall irgendwann zwischen Stefans Geburt im Jahre 1964 und ihrer Hochzeit im Sommer 1966 geschehen sein. Meine Mutter arbeitete noch im Kinderheim. Mein Vater war als Starkstromelektriker beschäftigt. Zum Zeitpunkt der Heirat war er gerade 23, meine Mutter knapp 24 Jahre alt.

Als ich das hübsche, schlanke Paar, das sie damals waren, zum ersten Mal auf Fotos sah, habe ich sie anfangs gar nicht erkannt. Wie verliebt sie waren! Wie meine Mutter meinen Vater anhimmelte!

»Er war ihr Retter!«, sagte Oma Berta, als sie mir die Bilder zeigte. »Sie muss dankbar sein, dass sie so einen netten Mann bekommen hat. Eine mit einem unehelichen Balg nimmt nicht jeder. Aber das verstehst du nicht. Du bist noch zu klein.«

Damals begriff ich wirklich nicht, was es für meine Mutter bedeutet haben mag, dankbar sein zu müssen, dass sich ein ordentlicher, gesunder junger Mann herabließ, sie trotz ihres unehelichen Kindes zu heiraten. Das Selbstwertgefühl einer sexuell missbrauchten Frau ist ja total vernichtet. Wenn sie überhaupt wenigstens ein Stück davon wiedererlangen kann, dann meist nur durch außergewöhnliche Leistungen und Erfolge. Solche Leistungen hatten meine Mutter vielleicht durch ihre Kinderzeit gerettet. Doch dann brach mit der ungewollten Schwangerschaft und dem Abbruch der Traumausbildung alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen.

Einmal sagte sie mir, man habe sie wegen des unehelichen Kindes in eine totale Versagerrolle gedrängt, sodass sie nicht mehr imstande war, frei zu handeln. Ich glaube nicht, dass diese Äußerung nur den verlorenen und nie verschmerzten Beruf betraf. Vielmehr bin ich sicher, dass sie damit auch auf ihre Ehe anspielte.

Hätte meine Mutter sich auch dann in meinen Vater verliebt, wenn sie nicht dieses für wertlos erklärte »gefallene« Mädchen gewesen wäre? Oder akzeptierte sie ihn nur deswegen, weil sie nichts Besseres mehr zu erwarten hatte als einen kleinen Handwerker?

In der Zeit zwischen 1964 und 1971 nahm mein Vater irgendwann an einem Meisterkurs teil. Den kaufmännischen Teil klammerte er in der Abschlussprüfung zwar aus, alles andere aber bestand er mit Erfolg. Kam dieser Ehrgeiz, sich zum Meister fortzubilden und in der Folgezeit immer verantwortungsvollere Posten zu übernehmen, aus meinem Vater selbst? Als Schüler war er zwar begabt, aber alles andere als fleißig gewesen. Hatte mein Vater sich so verändert? Oder war sein plötzlicher Ehrgeiz auf den Einfluss meiner Mutter zurückzuführen, die immer noch höher hinaus und ihren Eltern beweisen wollte, dass sie doch keine Versagerin war? Trieb meine Mutter meinen Vater damals ebenso an wie später uns Kinder, damit wir lernten und nochmals lernten?

Vermutlich werde ich nie begreifen, was damals in meiner Mutter vorging. Ich gebe mir, ehrlich gestanden, auch keine Mühe. Ich will diese Frau letztendlich nicht verstehen.

Lena B. hat mich geboren. In meinen Papieren, die sie mir bis heute verweigert, steht geschrieben, sie sei meine Mutter. Aber sie ist es nicht wirklich. Diese Frau hat mich verraten, verlassen und verkauft. Sie hat mich gedemütigt und benutzt. Es war ihr gleichgültig, was aus mir wurde. Noch heute wünscht sie mir nur Böses, das Schlechteste der Welt. Selbst vor Gericht, als ich sie trotz ihrer Mitschuld an meinem Elend als Zeugin meines Vaters wiedersah, schrie sie mir im langen Wartekorridor zu: »Ich wünsche dir, dass du bis an dein Lebensende für das leiden musst, was du uns hier antust!«

Nichts hat diese Frau gelernt – nichts aus ihrer eigenen Vergangenheit, nichts aus meiner. Wofür sollte ich sie lieben?

Dafür, dass sie nach außen alles abgestritten hat, obwohl sie wusste, dass ich als kleines Kind die Wahrheit sagte? Dafür, dass sie mich nie um meiner selbst willen beschützt hat? Mich nie in den Arm genommen, nie getröstet hat? Nicht im Entferntesten ist es ihr in den Sinn gekommen, einmal für mich einzutreten. Stattdessen hat sie mich geschlagen, mit Händen und Füßen verprügelt, sogar auf offener Straße.

Ich hasse und verachte diese Frau. Nichts an mir soll sein wie sie. Warum also sollte ich versuchen, sie zu verstehen?

Wenn ich von ihr erzähle, dann nur, weil sie ein Stück meiner Vergangenheit und meiner Erinnerungen ist. Ein Stück, auf das ich liebend gern verzichten würde, wenn ich könnte.

Diese innere Distanz zu meiner Mutter war vermutlich der Grund dafür, dass es mir damals keineswegs merkwürdig vorkam, als Oma Berta mir angesichts des aufgeschlagenen Fotoalbums sagte, mein Vater sei der Retter ihrer Tochter Lena.

Für mich war mein Vater viel mehr als nur ein Retter und netter Mann. Für mich war er der wunderbarste Mensch der Welt, die Mitte meines Lebens, meine Zuflucht, mein Trost, mein Schutz. Ich liebte ihn, wie ich nie wieder einen anderen lieben werde. Und ich liebe ihn voller Verzweiflung noch heute.

Für meinen Vater war ich keine Enttäuschung, kein widerwärtig missratener Wechselbalg. Für ihn war ich genau das Kind, das er haben wollte. Seine Beste war ich, sein Ein und Alles, seine Liebste, seine Geliebte. Ja, auch das: seine Geliebte.

Seine Liebe hat mich zerstört, innerlich und äußerlich. Sie hat mich gebrandmarkt, mich gezeichnet für immer. Und doch hätte ich ohne seine Liebe meine Kindheit nicht überlebt. Ich brauchte das Gefühl, von ihm geliebt zu werden, um zu ertragen, dass meine Mutter mich nicht liebte. Wenn er mich im Arm hielt, wenn er mich streichelte und küsste, dann war mir egal, dass ich dafür bezahlen musste und was er von mir verlangte. Er war die einzige erwachsene Person, die mir Zuwendung und Zärtlichkeit gab. Gefühle, die ich so dringend brauchte. Ob ich mehr davon brauchte als andere Kinder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich hungrig danach war, gestreichelt, im Arm gehalten, zärtlich geküsst zu werden. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel – ein anderes Maß lernte ich nie kennen.

Die Liebe, die mein Vater mir zunächst schenkte und später dann, Zug um Zug, verkaufte, war nicht die Liebe eines Vaters. Kein Lächeln, kein Zuhören, keine zärtliche Geste – nichts war umsonst. Für alles musste ich bezahlen. Und ich gewöhnte mich daran zu zahlen – aus Dankbarkeit, aus Schuldigkeit.

Nein, die Liebe eines Vaters war es nicht. Ich begriff es schon früh. Aber es war die einzige Liebe, die ich bekommen konnte.

Hätte meine Mutter mich geliebt, hätte sie sich nur einmal für mich stark gemacht – ich weiß, alles wäre anders gekommen.

Dabei fing doch alles so vielversprechend an zwischen meinen Eltern! Sie heirateten wirklich aus Liebe. Kein Baby war im Anmarsch, es gab keinerlei Zwang. Alles lief ganz in Ehren ab.

Mein Vater vergötterte meine Mutter. Es machte ihm nichts aus, dass sie einen zweijährigen Sohn in die Ehe mit eingebracht hatte. Im Gegenteil, er achtete meine Mutter dafür, dass sie allen Schwierigkeiten getrotzt und standgehalten hatte, dass sie den Kleinen weder abgetrieben noch zur Adoption freigegeben hatte. Mein Vater sah darin einen Beweis, wie stark seine Frau war und wie kinderlieb. Und um ihr zu beweisen, dass er ihre Entscheidung, zu dem Kind zu stehen, mittragen wollte, nahm er Stefan als vollwertiges Mitglied in die Familie auf, ermöglichte es sogar, dass der Junge seinen eigenen Familiennamen annehmen konnte. Die uneheliche Geburt meines Bruders und die Schande meiner Mutter waren damit ein für alle Mal getilgt.

Kein Wunder, dass meine Großeltern meinem Vater innerlich einen Altar errichteten und vor Dankbarkeit zerflossen, weil ihre Tochter Lena, das schwarze Schaf der Familie, durch die Ehe quasi mitsamt Schäfchen ein Tauchbad nahm und blütenweiß gewaschen wurde.

Auch meine Mutter brachte meinem Vater dafür Liebe oder Dankbarkeit entgegen. Wagte sie wohl jemals, ihrem wunderbaren Mann ein Nein entgegenzusetzen, anderer Meinung zu sein als er? Musste sie nicht ständig in Angst leben, ihn zu verlieren, weil sie ja gar nicht wert war, einen Mann wie ihn bekommen zu haben?

Meinem Vater hingegen fiel die dankbare Ergebenheit, die sklavische Liebe seiner Frau wahrscheinlich gar nicht auf. Er war es ja von seinen Schwestern, seiner Mutter her gewöhnt, dass man ihn verherrlichte und ihm jeden Wunsch von den Augen ablas. Ich glaube, er dachte nicht eine Minute darüber nach, ob meine Mutter nicht vielleicht zu fügsam und erstaunlich oft mit ihm einer Meinung war. Für ihn war dies nur selbstverständlich. Er kannte und wollte es nicht anders.

Als meine Mutter ein halbes Jahr nach der Hochzeit mit mir schwanger wurde, trug mein Vater sie vor Stolz und Liebe geradezu auf den Händen. Alles schien ihnen zu gelingen, selbst die Familienplanung. Ein zweites Kind, darin waren sich meine Eltern immer einig gewesen, würde ihre kleine Familie erst komplett machen.

Und so strotzten meine Eltern vor ehelichem Glück, während ich mich in meinen Zellen teilte, meiner Mutter allmorgendlich Übelkeit bescherte und in der dunklen Höhle ihres Bauches zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben Sicherheit genoss …

Schon vor meiner Geburt war klar, dass ich eine Art Besitzgegenstand war. Meine Mutter produzierte mich in ihrem Bauch, um mich ihrem Mann zu schenken.

Ich weiß, das ist eine Redensart. Sie besagt normalerweise, dass die Mutter den Vater in die Einheit mit einbezieht, die sie vor der Geburt mit ihrem Kind gebildet hat. Wie jeder, der ein wertvolles Geschenk annimmt, wird der Vater verantwortlich dafür und verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass es unversehrt bleibt.

Für meine Eltern aber war ich ein Geschenk in noch engerem Sinn. Mein Vater wünschte sich zu dem Kind, das seine Frau in die Ehe eingebracht hatte, ein eigenes, eines aus seinem Fleisch und Blut.

»Eins für dich, eins für mich«, hatte er gesagt und dabei gelacht. Aber es war kein Scherz.

Wie ernst es beiden mit dem Gedanken des Geschenks war, beweist unter anderem mein Name. Ich heiße Monika. Da meine Eltern streng katholisch sind und aktive Gemeindemitglieder ihrer Kirche, kam für sie nur ein Heiligenname in Betracht. Der Name Monika indes wurde nicht etwa ausgewählt, weil er angenehm klingt oder weil mit meiner Namenspatronin eine herausragende Geschichte verbunden wäre. Nein, ich heiße Monika, weil dies der einzige Name einer weiblichen Heiligen ist, der im offiziellen katholischen Namensverzeichnis des Kirchenjahres in unmittelbarer Nähe des Geburtstages meines Vaters am fünften Mai aufgeführt ist.

Hätte es einen Mädchennamen für den fünften Mai gegeben, hätten mich meine Eltern selbstverständlich liebend gern auf diesen Namen getauft.

Aber irgendwie war ich wohl schon von Anfang an auf Widerstand gepolt. Ich kam nicht im Wonnemonat Mai auf die Welt, um Papa zum Geburtstag zu beglücken, sondern an einem trüben, nasskalten Wintertag, unmittelbar nach Nikolaus. Ja, selbst meinen Namenstag verweigerte ich meinem Vater zu seinem Geburtstag um vierundzwanzig Stunden.

Als ich irgendwann als junger Teenager zum ersten Mal darüber nachdachte, fing ich an, meinen Namen zu lieben. Die Vorstellung tröstete mich, dass diese Zeitverschiebungen meine eigenen inneren Widerstände dagegen symbolisierten, total in das Leben meines Vaters aufgesogen und darin vernichtet zu werden.

Doch dies änderte natürlich nichts an der Einstellung meines Vaters. In seinen Augen war ich als sein Eigentum auf die Welt gekommen. Ich war sein Geschöpf. Ihm gehörte ich. Ohne ihn war ich nichts und hatte nichts, nicht einmal einen Namen.

Wie oft erzählten mir später Oma Berta oder Tante Inge von dem rauschenden Fest anlässlich meiner Taufe. »Als ob du eine Prinzessin gewesen wärst!«, erinnerte sich die Schwester meines Vaters. »Das erste Mädchen in unserer Familie. Alle hatten Jungen, und da kam ausgerechnet unser Junior und brachte so etwas Süßes fertig wie dich. Wenn das kein Grund zum Feiern war! Das Fest war doppelt, ach was, fünfmal so toll wie bei den Jungen. Wir waren alle total aus dem Häuschen, so haben wir uns gefreut.«

»Damals warst du noch richtig süß«, sagte meine Oma. »Ein niedlicher Fratz, etwas zum Knuddeln, ein richtiger kleiner Speckengel. Dein Taufkleid habe ich selbst genäht und bestickt. Wochenlang habe ich daran herumgestichelt. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Schön sahst du darin aus mit deinen großen blauen Augen. Wer hätte gedacht, dass mal ein solches Trampeltier aus dir wird mit Schuhgröße 44!«

Speckengel, Trampeltier … In den Augen von Mutter und Oma Berta war ich kein Kind zum Vorzeigen. Sie schämten sich, mit mir Pummelchen im Kinderwagen loszuziehen. In den ersten Monaten nach meiner Geburt ging es noch. Da war es winterlich kalt. Man konnte mich dick anziehen und gut zudecken. Wenn einer in den Wagen schaute, sah er nur ein kleines Mondgesicht in den Kissen. Bis zum Frühjahr, so hoffte meine Mutter, würde ich schon etwas weniger speckig aussehen.

Das Frühjahr kam, doch meine Speckfalten blieben. Als andere Kinder meines Alters zu krabbeln begannen, traf ich keine Anstalten dazu. Ich rollte mich lieber auf dem Boden herum und kam auch so ans Ziel. Dass Füße zu etwas anderem als zum An-den-Zehen-Spielen da sein könnten, fiel mir auch nicht ein, als die gleichaltrigen Kinder von Nachbarn und Freunden meiner Eltern laufen lernten. Selbst zum Sitzen war ich offensichtlich zu faul oder zu fett oder beides.

Meinen Vater störte das alles nicht. »Kommt schon noch«, sagte er. »In meiner Familie sind die Kinder alle groß und schwer. Da dauert es eben ein bisschen länger, bis die Muskeln stark genug sind.«

Er trug mich auf dem Arm. Er schmuste mit mit. Er spielte mit mir »Hoppe, hoppe Reiter«, sang mir Lieder und baute mir Bauklotztürme, die ich mit beiden Händen wieder umstieß.

War er unterwegs, brachte er mir etwas mit. Und ganz egal, ob ich bei seiner Heimkehr schlief oder gerade gefüttert wurde – er musste mich aufnehmen, abküssen, musste spüren, welche Freude ich an seinem Geschenk hatte.

»Und ich?«, fragte meine Mutter oft, wenn sie ihm zusah. »Kriege ich nichts?«

»Doch, einen Kuss!«, sagte mein Vater dann und nahm meine Mutter in den anderen Arm. »Reicht das nicht?«

Heute glaube ich, dass meine Mutter schon damals anfing, eifersüchtig auf mich zu werden.

Oder sollte es stimmen, was eine Freundin, der ich später davon erzählte, einmal sagte: dass meine Mutter damals versucht habe, meinen Vater von mir abzulenken, weil ihr seine Liebe zu mir Angst machte? Sollte sie tatsächlich misstrauisch geworden sein – und gleichzeitig vielleicht voll Sorge und Scham gewesen sein, derartige Gedanken überhaupt zuzulassen und einem so wunderbaren Ehemann und Vater damit heimlich Unrecht zu tun?

Ich selbst habe von einer solchen Angst um mich nichts bemerkt – in meiner Kindheit nicht und später erst recht nicht. Vielmehr zeigten mir bestimmte Bemerkungen, die meine Mutter im Streit, in der Wut fallen ließ, dass sie mich schon in den ersten beiden Jahren meines Lebens immer stärker abzulehnen begann.

Wollte ich von ihr auf den Arm genommen werden und streckte ihr die Arme entgegen, nahm sie mich selten auf. Meist schüttelte sie den Kopf und sagte: »Bei mir kommst du damit nicht durch! Heb endlich deinen dicken Hintern, und beweg dich!«

Wenn Freunde kamen, hätte meine Mutter mich damals am liebsten versteckt. Es war ihr peinlich, wenn jemand spöttelte, was für ein gut entwickeltes Kind ich doch sei, oder ihr Diätratschläge für Babys erteilte. Und zu allem Unglück schien ich nicht nur körperlich eine Null zu sein, sondern auch geistig. Ich sprach nämlich lange nicht.

Nur mein Vater verstand mich. Mit einer Kombination von Gesten und Babykauderwelsch konnte ich mich ihm mitteilen.

Vor Jahren erzählte meine Lieblingstante Inge mir, mein Vater habe damals so gut meine Sprache nachahmen und mit mir »reden« können, dass alle sich vor Lachen gebogen hätten. Alle – nur meine Mutter nicht. Sie wollte, dass ich richtig sprach. Nur geübt, sagte meine Tante, habe meine Mutter nicht mit mir …

»Ein normales Kind lernt von allein reden«, sagte meine Mutter einmal zu ihr. »Glaubst du denn, ich habe nichts Besseres zu tun, als ihr alles vorzukauen? Die Moni ist ein Dickkopf, die redet bloß deshalb nicht, weil sie merkt, wie gern wir das möchten. Aber ich lasse mich damit nicht unter Druck setzen. Nicht von so einem kleinen Kind!«

Tante Inge war zwar anderer Meinung als meine Mutter, aber sie äußerte sich nicht weiter dazu. Sie wollte sich nicht in die Familienangelegenheiten meiner Eltern einmischen, zumal ihr nicht verborgen blieb, dass der Haussegen bei ihnen immer öfter einmal schief hing.

Meine Mutter war nämlich alles andere als eine gute Hausfrau. Woher auch? Als Mädchen hatte sie kaum im Haushalt helfen müssen, weil ihre Mutter ihr alles vom Hals gehalten hatte, damit sie Zeit zum Lernen fand. Nur auf sich selbst gestellt, erledigte sie die Hausarbeit mit größtem Widerwillen. Schon in den ersten Ehemonaten, als sie sich noch redlich Mühe gab, breitete sich immer mehr Chaos im Haus aus.

Mein Vater indes war auf seine Weise mindestens ebenso verwöhnt wie meine Mutter. Er war immer von hinten und vorne bedient worden. Gebügelte Hemden und Hosen, eine saubere Wohnung, ein tadellos gedeckter Tisch – für ihn war das alles selbstverständlich. Dass seine Frau diesen Ansprüchen nicht gerecht wurde, war eine böse Überraschung für ihn.

Ratlos vertraute er sich seiner Schwester Inge an. Diese beruhigte ihn jedoch. »Das gibt sich«, sagte sie. »Alles ist noch so neu. Hilf ihr ein bisschen, zeig ihr, wie sie es machen soll. Ich helfe ihr auch. Dann klappt es schon. Du wirst sehen, sie lernt alles ganz schnell.«

Doch leider zeigte meine Mutter sich wenig anstellig. Immer öfter und immer selbstverständlicher half meine Lieblingstante aus, damit das Tohuwabohu im Haus einigermaßen erträglich blieb. Sogar Oma Berta, Mutters Mutter also, sprang ein.