4,99 €

Mehr erfahren.

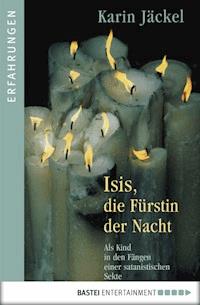

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Arbeit oder Kinder! - Das Jugendamt setzt eine junge Mutter unter Druck.

Joumana hatte noch nie ein einfaches Leben - hinter ihr liegen eine schwere Kindheit und mehrere gescheiterte Beziehungen. Und auch als alleinerziehende Mutter steht sie immer wieder vor neuen Herausforderungen. Doch endlich soll alles gut werden, als Jou ein interessantes Stellenangebot aus Italien erhält. Die dreifache Mutter ahnt nicht, dass sie wegen ihres Wunsches zu arbeiten schon bald ihre Kinder verlieren wird. Denn das Jugendamt stellt sie vor die Wahl: Arbeit oder ihre Kinder ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 602

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

INHALT

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumVORWORTKAPITEL 1 – Kindheit und Jugend im LibanonKAPITEL 2 – Meine Ehe in DeutschlandKAPITEL 3 – Alfred, meine LiebeKAPITEL 4 – Mein drittes KindKAPITEL 5 – Das Jugendamt nimmt mir meine KinderKAPITEL 6 – Das erste Mal vor GerichtKAPITEL 7 – Ich bin nicht alleinKAPITEL 8 – Was ich von Hajo lernteKAPITEL 9 – Das deutsche Jugendamt erklärt der italienischen Jugendbehörde, warum es mir meine Kinder wegnahmKAPITEL 10 – Erneut in Deutschland vor GerichtKAPITEL 11 – Hilfe aus dem InternetKAPITEL 12 – Sogar Staatsoberhäupter klagten Deutschland bereits anKAPITEL 13 – Die Akte des Jugendamts und der Beschluss des GerichtsKAPITEL 14 – Mission impossibleKAPITEL 15 – Wir hatten kein WeihnachtenKAPITEL 16 – Wie viel zahlst du für ihn?KAPITEL 17 – EndlichKAPITEL 18 – Mama, ich wusste, dass du mich rettestKAPITEL 19 – Die Carabinieri kommenKAPITEL 20 – Mein Sohn spricht für sichKAPITEL 21 – IntermezzoKAPITEL 22 – Libanon-ConnectionsKAPITEL 23 – Respinge il ricorsoNACHWORTÜber dieses Buch

Arbeit oder Kinder! - Das Jugendamt setzt eine junge Mutter unter Druck … Endlich wird alles gut, denkt die allein erziehende Jou, als sie ein interessantes Stellenangebot erhält. Die dreifache Mutter ahnt nicht, dass sie wegen ihres Wunsches zu arbeiten schon bald ihre Kinder verlieren wird. Denn das Jugendamt vertritt die Meinung: entweder Arbeit oder Kinder …

Über die Autorin

Dr. phil. Karin Jäckel, geboren 1948 in Rerik, Mecklenburg. Aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und im Saarland. Studium Kunstgeschichte, Germanistik, Sprecherziehung mit Promotion (1975) über Leben und Werk des Rokoko-Bildhauers Joachim Günter.

Verheiratet seit 1971, drei Söhne. Wohnhaft in Oberkirch (Ortenau, Schwarzwald). Zahlreiche Buchpublikationen für alle Altersgruppen in namhaften Verlagen sowie Rundfeatures, TV- und Print-Reportagen, Essays und Kommentare, Vorträge, Referate und Gastbeiträge in TV- und Radio-Talkshows, Podiumsdiskussionen etc.

Politisches und soziales Engagement für die Respektierung der Gleichwertigkeit der Geschlechter und das Recht des Kindes auf Unversehrbarkeit sowie auf gelebte Bindung an Mutter und Vater.

Karin Jäckel mit Joumana Gebara

Nicht ohne meine Kinder!

Eine Mutter kämpft gegen das Jugendamt

BASTEI ENTERTAINMENT

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Deutsche Erstausgabe

Copyright © 2006 by Bastei Lübbe AG, Köln

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung eines Motives © shutterstock: Falcona

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-4804-0

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

VORWORT

Joumana Gebara ist mein richtiger Name. 37 Jahre alt, bin ich gebürtige Libanesin, jedoch deutsche Staatsbürgerin, geschieden und allein erziehende Mutter von drei Kindern: Valeria, Stefan und Christian.

Jedes meiner drei Kinder hat einen anderen Vater. Eines stammt aus meiner gescheiterten Ehe, die ich sehr jung einging. Die heimliche Geliebte meines Mannes wurde während unserer Ehe schwanger. Also verließ er unsere damals noch kleine Tochter Valeria und mich. Mein zweites Kind, Stefan, wurde in einer Langzeitbeziehung ohne Trauschein gezeugt. Ich glaubte, dieser Mann sei die Liebe meines Lebens. Dass wir heiraten würden, war klar. Wir hatten es einander versprochen. Aber als ich schwanger wurde, verlangte er die Abtreibung. Da ich mich weigerte, warf er meine Tochter und mich mit unserem ungeborenen Kind auf die Straße, so dass wir unter freiem Himmel schlafen mussten. Christian, mein drittes Kind, entstand in einer kurzen Beziehung, die ich aus Verzweiflung einging. Sein Vater wollte mich zwar heiraten, aber nur dann, wenn wir gemeinsam seiner geschiedenen Frau das glücklich bei ihr lebende Kind nehmen würden. Dazu wollte ich mich nicht hergeben.

Ich bin nicht stolz darauf, drei Kinder von drei Männern zu haben und ledige Mutter zu sein. Meine Eltern haben mich nicht so erzogen. Meine Lebensplanung war eine andere. Valeria entstand trotz Pille, Stefan trotz Spirale und Christian, weil ich so voller Verzweiflung über meine zweite kaputte Beziehung war, dass ich mich innerlich völlig aufgegeben hatte. Doch Abtreibung kam für mich nicht in Frage. Ich bin Maronitin, eine strenggläubige Katholikin. Für mich ist es kein Zellklumpen, sondern ein Kind, was in meinem Bauch wächst, ein Gottesgeschöpf, von Anfang an. Und ich liebe meine Kinder. Sie sind das Wichtigste in meinem Leben. Ich bin nicht stolz auf mich, aber auf sie.

Bis zum 8. Oktober 2004 waren wir eine fröhliche Familie wie viele andere auch, in denen die allein erziehende Mutter Kindesunterhaltsvorschuss vom Jugendamt bekommt, weil der väterliche Kindesunterhalt nicht gezahlt wird, und arbeitet, um den gemeinsamen Lebensunterhalt ihrer Familie zu sichern, und ihre Kinder während ihrer Arbeitszeit von einer Tagesmutter oder in einer Kindertagesstätte betreuen lässt.

An jenem Oktobertag aber geschah das Unfassliche: Während ich arbeitete, nahm mir das Jugendamt meine beiden kleinen Söhne weg. Weil ich arbeitete! Weil ich nicht arbeitslos zu Hause bleiben wollte! Weil ich meine Kinder angeblich allein dadurch, dass ich arbeitete und nicht den ganzen Tag persönlich für sie da war, sondern sie von einer Tagesmutter betreuen ließ, vernachlässigt und in ihrem Kindeswohl geschädigt hatte!

Niemals war ich entsetzter, fassungsloser, geschockter, verzweifelter als an jenem 8. Oktober 2004, als ich ahnungslos nach Hause kam und meine Söhne weg waren.

Monate vergingen, in denen mir verschwiegen wurde, wo Stefan vor mir versteckt gehalten wurde. Monate, in denen ich auch meinen Sohn Christian nicht sehen oder sprechen durfte. Monate, in denen ich vor dem Familiengericht zur schlechten Mutter erklärt wurde, weil ich gearbeitet habe, um meine Familie zu versorgen. Monate, in denen ich erkennen musste, dass ich in meiner deutschen Wahlheimat eine Fremde geblieben bin, obwohl ich mich als Musterdeutsche gefühlt hatte. Monate, in denen ich schließlich zur Kämpferin wurde und das Äußerste wagte: Ich holte meine Kinder auf eigene Faust zurück.

Mit diesem Roman, in dem Namen und Orte des Geschehens verändert sowie Personenbeschreibungen und Dialoge nicht wörtlich dokumentiert, aber nach bestem Gewissen aus meinem Gedächtnis wiedergegeben werden, antworte ich auf die mir immer wieder gestellte Frage – „Warum ist das passiert?“ – und nehme Sie, liebe Leserinnen und Leser, in mein Leben mit und zwar von Anfang an.

Joumana Gebara

13. November 2005

KAPITEL 1

Kindheit und Jugend im Libanon

Ungefähr um 4 Uhr morgens kam ich am 19. November 1968 als ältestes von vier Kindern in einem Krankenhaus in Bouchrieh zur Welt und wuchs danach in Cornet Chehwan, einem kleinen Dorf mit zwei Straßen, einer Kirche und einem Friedhof, mitten im Libanon, auf. Aus dem Aramäischen übersetzt heißt mein Heimatort »Die Ecke, woher der Wind weht«.

Meine Mutter, halb Italienerin, halb Französin, und mein Vater, ein waschechter Libanese, freuten sich über ihre gesunde Tochter, obwohl damals in unseren Breiten der erstgeborene Sohn als Stammhalter der Familie noch hoch im Kurs stand. Erst drei Jahre später wurde mein Bruder geboren, dann meine beiden Schwestern. Die erste von ihnen ist sechs Jahre, die letzte neun Jahre jünger als ich.

Da ich sehr jung nach Deutschland heiratete und nur selten wieder nach Hause kam, machte mir meine jüngste Schwester einmal den Vorwurf: »Ich kannte dich gar nicht als meine Schwester. Du bist viel zu früh weggegangen.« Diese Worte blieben in meinem Gedächtnis hängen und tragen dazu bei, dass ich mir wünsche und alles daransetze, dass meine Kinder sich niemals für so lange Zeit trennen müssen.

Man muss sich mein Leben als Kind im Libanon nicht wie in Deutschland vorstellen, denn es war eine Kindheit und Jugend im Krieg. Sosehr ich den Krieg hasse, sooft denke ich heute, dass ich ohne diesen Krieg meine Kinder vielleicht nie mehr hätte in die Arme schließen können. Ich wäre keine Kämpferin geworden, hätte keine Freunde gehabt, die mir unverbrüchlich zur Seite stehen und es wagten, mir zu helfen, obwohl sie damit ihr eigenes Leben oder doch zumindest ihre Freiheit in Gefahr brachten.

Aber ich will der Reihe nach erzählen.

Obwohl mein Vater Automechaniker mit einer eigenen Autoreparaturwerkstatt ist und für seine Familie ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen auf vier Stockwerken und jeweils einer zugehörigen Terrasse beziehungsweise einem Balkon gebaut hat, sind meine Eltern zwar nicht arm, aber auch nicht reich. Sie haben nicht für Luxus, sondern dafür gearbeitet, dass es ihren Kindern gut geht. Sogar das große Haus bauten sie nur, weil mein Vater sagte: »Ich habe vier Kinder, also baue ich vier Wohnungen. Für jedes Kind eine.« Für einen technologisch hochentwickelten Haushalt oder eine Haushilfe reichte das Geld bei uns nie.

Auch Spielzeug, wie heutige Kinder es haben, besaßen wir nicht. Wir brauchten es auch nicht. Unser Spielzimmer waren der Garten, später der Wald, die Wiesen und die Straße im Dorf. Ich war sehr gut in Hochsprung, Weitsprung, Diskuswerfen und Rennen. Ich rannte wie ein wildes Pferd, ganz schnell. Auch eine gute Fußballerin war ich, liebte Basketball. Wir waren nicht an irgendwelches Spielzeug gefesselt, wir waren in der Natur. Wir haben uns selbst gebastelt, womit wir spielen wollten, haben uns irgendwo getroffen und zusammengesessen, uns Bücher geteilt, Karten gespielt, Backgammon, Schach, haben uns etwas erzählt oder getobt, mit dem Ball gespielt und Verstecken und Fangen und Seilspringen. Später saßen wir mit der Gitarre am Lagerfeuer, haben Geschichten erzählt und Späße gemacht, uns gestritten und wieder vertragen. Da gab es keinen Gameboy und keinen Computer und kein: »Ach, ich hab hier meinen CD-Player, ich kann nicht raus.« Oder: »Nee, ich hab meine Playstation an.«

Vielleicht erinnere ich mich deshalb so gern an meinen damaligen Lieblingstraum von einem Zimmer voller Spielzeug, ganze Regale voll, an allen vier Wänden, bis unter die Decke. Lauter Spielzeug in Schachteln und durchsichtigen Hüllen, die alle ordentlich an ihrem Platz standen und saßen, während ich wie auf Wolken durch dieses Zimmer schritt und alles bestaunte, aber nichts berührte. So ein Zimmer wünschte ich mir manchmal und malte mir aus, wie es wäre, wenn ich es hätte.

Als ich selbst Kinder bekam, liebte ich es, ihnen Spielzeug zu schenken, um mit ihnen zusammen damit zu spielen. Auf diese Weise erfüllte ich mir auch ein kleines Stück von meinem schönen Kindheitstraum. Ausgerechnet wegen dieses Spielzeugs warf das Jugendamt mir später vor, mir läge mehr an Geld und materiellen Gütern als an meinen Kindern.

Da ich es von meiner Heimat im Libanon nicht anders kannte, als dass man für sich selbst sorgt, verlangte ich nach meiner Scheidung niemals Unterhalt für mich von meinem Exmann, sondern arbeitete und nahm ergänzend öffentliche Mittel in Anspruch. Jeder Antrag, den ich dafür im Sozialamt und bei der Unterhaltsvorschusskasse des Jugendamts stellen musste, war für mich ein Antrag zu viel, so dass ich alles tat, um finanziell unabhängig zu werden. Benötigte ich während meiner Studien- oder Arbeitszeit eine Betreuung für meine Tochter, kam entweder meine Mutter aus dem Libanon zu mir oder ich sparte mir das Geld für eine Tagesmutter ab.

Erst 1999, als ich mit dem Leiter des Sozialamtes und seiner Frau befreundet war, erfuhr ich, dass ich als allein erziehende, studierende und geringfügig erwerbstätige Mutter berechtigt war, das Geld für eine Tagesmutter für meine 1990, 1997 und 1998 geborenen Kinder vom deutschen Jugendamt zu beanspruchen. »Es ist dein gutes Recht«, sagten sie mir. »So sind die Gesetze in Deutschland.«

Nur deshalb erhielt ich seit 1999 »Hilfsangebote« des deutschen Jugendamts, nicht aber, wie Herr General später behauptete, um von den Mitarbeitern in Erziehungsfragen beraten zu werden. Ich hatte keine Erziehungsprobleme, nur sehr wenig Geld.

Trotz des »guten Rechts« blieb es mir jedoch immer peinlich, Unterstützung aus der Staatskasse verlangen zu müssen. Ich wollte meine Familie selbst ernähren können.

Ich habe trotz des Krieges im Libanon eine hervorragende Schulbildung erhalten, spreche und schreibe fließend Arabisch, Aramäisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, kann mich auf Latein, Polnisch, Türkisch, Japanisch, Portugiesisch und Holländisch verständigen, habe eine Lehre gemacht, studiert, ein Diplom errungen. Ich wollte nicht allein deshalb arbeitslos bleiben, weil ich Kinder bekommen und Anspruch auf Sozialhilfe hatte.

1975, als ich etwa so alt war wie heute meine Söhne, brach bei uns im Libanon der Krieg aus. Da war man froh, dass man als Familie zusammen war und lebte. Es war unwichtig, wo das war. Die Leute, die heute in Frieden in Europa leben, haben dieses Gefühl vergessen. Für sie stehen nicht mehr das Leben und das Zusammensein mit den Menschen, die sie lieben, an erster Stelle, sondern Besitz.

Vielleicht war es für mich als Kind kein Problem, Gemeinsinn zu entwickeln und alles miteinander zu teilen, weil ich vorrangig den Wert des Lebens kannte. Unser Motto lautete: »Hauptsache, wir leben!«, nicht: »Mein Haus, mein Auto, meine Yacht«, oder: »Geiz ist geil!«

Für uns war die Familie wichtig, dass wir uns liebten, gegenseitig beschützten, dass wir füreinander da waren, uns halfen. Ich werde nie vergessen, wie ich 1978, als kleines Mädchen, mein Jagdgewehr nahm, als die Araber eine Armee aus Legionären mit Somaliern, Äthiopiern, Irakern, Libyern schickten, um uns zu massakrieren. Meine Mutter war mit meinen jüngeren Geschwistern im Haus. Mein Vater war im Krieg. Ich sollte auch im Haus sein, aber ich wollte uns beschützen.

Wir hatten immer Gewehre im Haus. Mein Vater war Jäger. Auch ich hatte alles für die Jagd. Aber nicht für die Jagd auf Menschen. Trotzdem saß ich mit dem Gewehr im Arm im Hof vor dem Haus, um meine Familie zu verteidigen, während ich hinter dem nächstgelegenen Hügel die Feinde brüllen hörte: »Allah ist groß!« Schüsse knallten, Maschinengewehre ratterten, Bomben fielen, Menschen schrieen vor Angst und Schmerzen, Autos und Häuser flogen in die Luft. Ich habe gewartet und gewusst, ich würde schießen, sobald sie über den Hügel stürmten. Ich wusste, ich würde nicht zulassen, dass sie über uns herfielen, uns vergewaltigten und massakrierten, dass sie uns oder die Nachbarn abschlachteten wie so viele andere. Angst ist für solche Momente nicht das richtige Wort. Man ist kalt innerlich, weil alles nur Wachsamkeit ist. Man denkt nicht, weil man weiß, was man will, und dieser Wille alles bestimmt.

Gott sei Dank musste ich nie einen Menschen töten. Die Soldaten kamen nicht. Aber ich war gerade mal neun Jahre alt und hatte schon dieses Gefühl, ich könnte es tun. Für meine Familie. Für das Wichtigste in meinem Leben.

Töten und getötet werden, das schauen sich meine Kinder im Fernsehen an. Wie oft habe ich in ihrem Alter gedacht, ich sterbe noch am gleichen Tag, oder meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister. Wie oft haben ich oder auch andere Kinder in der Schule vor Angst um sie geweint, weil plötzlich eine Bombe irgendwo fiel und wir nicht wussten, ob unsere Eltern in der Nähe waren oder nicht. Bis wir wussten, ob jemand von unserer Familie tot ist, vergingen manchmal acht Stunden. Es konnte jeden von uns jederzeit treffen. Jeden Tag war rund um die Uhr unklar, was mit uns passieren würde. Es gab nichts, kein Telefon, keinen Strom, kein fließend warmes Wasser und kaltes allzu oft nur am Brunnen vor der Kirche. Von daher war das Leben anders, obwohl ich anfangs den Krieg nicht wahrnahm und auch nicht verstand, was das ist.

Ich erinnere mich nur, dass mein Vater und meine Mutter eines Abends im Wohnzimmer saßen und sagten: »Vielleicht müssen wir umziehen, weg aus dem Libanon. Entweder nach Paris oder Italien. Irgendwohin.«

Allgemein ging die Überlegung um, dass alle Christen des Libanon nach England oder Kanada auswandern sollten, wo ihnen Häuser und eine neue berufliche Existenz angeboten wurden. Das war die als »Kissinger-Plan« bekannt gewordene Lösung, Frieden und Einheit in unser geteiltes Land zu bringen, in dem seit 1920 verschiedene Völker, verschiedene ethnische Gruppen und Religionen ohne gewachsenen Kern zusammengewürfelt lebten. Ohne uns Christen sollte künftig der ganze Libanon den Muslimen gehören. Aber die Christen waren nicht dazu bereit, ihre Heimat zu verlassen. Auch meine Eltern nicht.

Stattdessen nahmen wir den Krieg auf uns und die Opfer, die er uns abverlangte. Wir waren oft krank, vor allem im Winter, hatten mehrfach Läuse, obwohl meine Mutter uns und das Haus penibel sauber hielt. Häufig schlief ich vor Angst um Golf, meinen Hund, einen reinrassigen deutschen Schäferhund mit adligem Stammbaum, den mein Vater mir aus Deutschland mitgebracht hatte, in der Hundehütte. Einmal gingen mittags Bomben neben der Hütte nieder. Da landeten die schwarz gebratenen Auberginen im Nachbargarten und wir beinahe im Himmel.

So verging fast meine gesamte Schulzeit und Jugend im Krieg. Mit fünf Jahren, wie im Libanon üblich, war ich eingeschult worden. Die Schulzeit kann nach dem französischen oder englischen System erfolgen und beginnt mit der Stufe Kindergarten eins. Darauf folgt Kindergarten zwei und schließlich Klasse eins. Der Unterricht erfolgt ganztägig, die Schulzeit dauert insgesamt zwölf Jahre. Der Lernstoff wird dabei in drei stark komprimierte Abschnitte mit den Kernbereichen »Philosophie«, »Experimentelle Wissenschaften« und »Mathematik« eingeteilt. Zu »Philosophie« gehören als Fächerschwerpunkte Sprachen, Erdkunde, Geografie und Naturkunde. Zu »Experimentelle Wissenschaften« zählen alle Naturwissenschaften, zu »Mathematik« die mathematischen Kernfächer Mathematik und Physik.

Christen im Libanon haben auf Grund ihres Glaubens das Glück, Privatschulen zu besuchen. Diese wurden von englischen oder französischen Ordensleuten, unter anderem Jesuiten, gegründet und hielten stets einen hohen Leistungsstandard ein. Da die staatlichen Schulen weitaus schlechter sind, hatten die Christen immer den Ehrgeiz, ihre Kinder auf die privaten Ordensschulen zu schicken, auch wenn sie sich das nicht leisten konnten. Viele Eltern haben nur dafür gearbeitet, dass ihre Kinder auf diese Schule gehen konnten.

Anders als meine Geschwister, die nach dem französischen System eingeschult wurden, weil eine französische Schule in unserer Nähe eröffnete, besuchte ich eine weiter weg gelegene, sehr renommierte englische Nonnenschule mit dem Namen »Jesus and Mary«. Um sie zu erreichen, musste ich eine gute Stunde mit dem Bus fahren und war so täglich von 7 Uhr früh bis nachmittags um 17 Uhr außer Haus und von 8 bis 16 Uhr in der Schule.

Sobald die Schulglocke läutete, versammelten wir uns alle zum Morgengebet auf dem Schulhof. Danach wurde die libanesische Flagge gehisst. Nach dem Fahnenappell marschierte jeder in sein Klassenzimmer.

Durch die komprimierten Kernfächer wurde uns Kindern zwar ein vielfältiger und qualifizierter Unterricht geboten, doch von Anfang an auch eine hohe Leistung abverlangt. Auf uns als Kleine wurde keine Rücksicht genommen. Müde zu sein, weil man morgens so früh aufstehen und weit mit dem Bus fahren musste, weil man Angst um die Eltern hatte und deshalb unaufmerksam war, wurde nicht akzeptiert. Mit diesem Leistungsdruck war ich überfordert.

Weder ein superschlaues Mädchen noch ein dummes Ding, bekam ich oftmals Schwierigkeiten, weil ich den schulischen Drill und ständigen Paukzwang hasste, mich deshalb dem allgemeinen Lernmuster ungern anpasste sowie meinen eigenen Kopf und bestimmte Vorstellungen hatte, wie mein eigenes Leben verlaufen sollte. Ich wollte freiwillig lernen, nicht weil die Lehrer das so verlangten. Und ich wollte es so lernen, dass es mir sinnvoll erschien. Bloßes Auswendigpauken und wortwörtliches Wiederholen von Lehrsätzen hielt ich für unsinnig.

So blieben meine Leistungen in Fächern, die mich nicht interessierten, eher mäßig, da ich nichts dafür lernte, sondern lediglich das im Unterricht Aufgeschnappte verarbeitete. In Mathematik zum Beispiel war ich zwar nie schlecht, aber desinteressiert. Folglich verstand ich die mathematischen Funktionen damals einfach nicht. Hätte ich sie auswendig gelernt, wäre es vermutlich kein Problem gewesen. Immerhin holte ich später, mit 25, alles, was ich durch meine Sturheit in der Schule versäumt hatte, aus eigenem Interesse am Computer nach, weil ich das für mein Wirtschaftsstudium in Deutschland brauchte.

»Sie ist zu rebellisch«, sagten die Lehrer. »Sie könnte viel mehr leisten, wenn sie nur wollte.« Das war für mich nichts Neues und regte mich auch nicht sonderlich auf. Ich hatte es schon oft genug von meiner Mutter zu hören bekommen.

Aber ich mochte Erdkunde, Geschichte, Biologie, Sprachen und Gedichte. In diesen Fächern hatte ich Lehrer, die zuließen, dass ich unverlangt eigene Projekte übernahm und vorstellte. Ich liebte es, über Newton, Kopernikus und die weite Welt zu erzählen oder Gedichte in allen Sprachen vorzutragen. Dafür erhielt ich auch stets sehr gute Noten und Zeugnisse.

Sprachen hatten es mir besonders angetan. Ich werde nie vergessen, wie stolz meine Mutter auf mich war, weil ich eine englische Schule besuchte und besser Englisch sprach als unsere vier Nachbarskinder. Deren Vater war im Gegensatz zu meinem Vater, der, wie meine Mutter, kein Wort Englisch verstand, ein graduierter Architekt und sprach fließend Englisch. Wenn ich mit guten Noten nach Hause kam und seine Kinder nicht, rief er oft: »Die Joumana! Ihre Eltern sprechen kein Englisch, und die schafft das. Und ich helfe euch in Englisch, und ihr schafft das nicht?« In solchen Momenten leuchtete das Gesicht meiner Mutter förmlich von innen heraus.

Obwohl ich keine supergute Schülerin war, habe ich mein Bakkalaureat mit staatlichem Abschluss geschafft und zwar in Experimentellen Wissenschaften mit besonderen Leistungen in Biologie. So wirklich geglaubt hat es allerdings bis zuletzt wohl niemand, dass ich das Abitur bekäme, denn ich habe erst kurz vorher zu lernen begonnen. Dann allerdings Tag und Nacht, das ganze Biologiebuch auswendig.

Mir war klar, dass ich in allen Fächern, die mir lagen, so hoch wie möglich punkten musste, weil ich in Physik und Mathematik nur knapp bestehen oder vielleicht sogar durchfallen würde. Im Libanon gibt es keine Notenskala von Eins bis Sechs wie in Deutschland. Die Eins entspricht bei uns 60 Punkten. Hast du 30 davon, ist das einer schwachen Vier vergleichbar. Ich hatte in Mathematik und Physik etwa 28 Punkte, versagte also tatsächlich in beiden Fächern.

Glücklicherweise konnte ich die fehlenden Punkte mit sehr guten englischen und arabischen Quoten ausgleichen. Und in Biologie erzielte ich sogar eine der höchsten Punktzahlen im ganzen Libanon. Das rettete mich.

Wer das Abitur bestanden hatte, wurde stets im Radio genannt. Wessen Name nicht verlesen wurde, war durchgefallen. An jenem Tag saßen meine ganze Familie sowie meine Freunde, zwei Klassenkameraden, bei uns zu Hause und warteten mit mir auf die Ergebnisse. Als endlich mein Name fiel und auch noch hinzugefügt wurde: »Joumana Gebara, 58 von 60 in Biologie«, ist meine Mutter vor Freude mit einem Satz über den Couchtisch gesprungen und hat mich umarmt.

Meine Mutter liebt uns Kinder, war früher jedoch sehr streng. Mit vier Kindern muss man vielleicht so sein. Sie erwartete von uns, dass wir ihr keine Schande machten. »Jedes Kind hat seine Eigenschaften, die es beliebt machen. Und seine Eigenschaften, die es unbeliebt machen.« So sah sie uns. So nahm sie uns an.

Zu mir sagte sie oft: »Du bist wie dein Vater. Du bist wie eine Kopie von ihm.« Das konnte sie wohl auch deshalb gut beurteilen, weil sie in ihrer Jugend Psychologie und Theologie studiert hatte. Aber leider musste sie kurz vor der Promotion aufgeben, weil sie es wegen uns Kindern nicht mehr schaffte, ihre Doktorarbeit zu vollenden und für die zugehörigen mündlichen Prüfungen zu lernen. Erst mit 40, nachdem wir vier geboren waren, nahm sie ihr Studium wieder auf. Das Psychologiestudium traute sie sich wegen der langen Pause zwar nicht mehr zu, doch ihr Theologiestudium wollte sie unbedingt mit Erfolg abschließen. Trotz aller Anstrengungen kam es jedoch auch dazu nie mehr. Immer wieder schoben sich familiäre Angelegenheiten dazwischen.

Dennoch war meine Mutter nicht verbittert. Sie liebt ihre Familie wirklich über alles.

Mein Vater passt zu ihr. Trotz mangelnder Schulbildung ist er ein blitzgescheiter Mann, auf den man stolz sein kann. Er versteht es zum Beispiel, Menschen für sich einzunehmen und als Freunde zu gewinnen. Dabei macht er keinen Unterschied zwischen Hautfarben, Nationalitäten, Glaubensbekenntnissen. Trotz des Krieges und der geteilten Landesregierung, die Christen den Osten und Muslimen den Westen des Libanon zuwies, hatte er deshalb auch muslimische und drusische Freunde. Er mochte viele Leute. Viele mochten ihn. Man wusste, wenn jemand sein Auto nicht bezahlen konnte, reparierte mein Vater es umsonst. Zu Hause sagte er dann lachend zu meiner Mutter: »Dafür nehme ich das Doppelte von den Reichen.«

Wäre ich beispielsweise nach West-Beirut zu den Muslimen entführt worden, hätte mein Vater mich zurückgeholt. Entführungen waren damals nichts Ungewöhnliches. Sie passierten täglich. Doch dank der Beziehungen meines Vaters mussten wir nichts befürchten. Seine Freunde hätten ihm geholfen. Er hätte uns gerettet.

Charmant, gut gelaunt und großzügig, war er im ganzen Dorf und der Umgebung beliebt, meine Mutter aber war überall hoch angesehen. Wenn jemand gefragt hätte: »Welche Frau im Dorf ist diejenige, die wirklich fromm ist, die wirklich ordentlich ist, immer eine saubere Wohnung, immer gepflegte Kinder und Kleider hat?«, dann hätte jeder sofort meine Mutter benannt. Wegen ihrer klugen, einfühlsamen Art suchte man sie oftmals bei Problemen auf und bat um Rat. Für jeden hatte sie stets ein offenes Ohr und erzählte nie etwas weiter. Meine Mutter ist das, was man heute als starke Frau bezeichnet. Voller Leben, immer mit Herz und Seele bei allem, was sie macht. Sie ist ein Vorbild. Ich hab’s nicht geschafft, so wie sie zu werden.

Sonntags gingen wir regelmäßig in die Kirche. Meine Familie ist von ganzem Herzen und mit voller Überzeugung katholisch und unserer maronitischen Glaubensgemeinschaft eng verbunden. Mein Vater verwaltete den Klingelbeutel, der während der Messe herumgereicht wurde. Ich selbst war Mitglied im Kirchenchor. Leider behaupteten alle, ich sänge reichlich schräg. Deshalb musste ich immer ganz hinten sitzen, denn wir hatten einen Lautsprecher an der Kirche, der die Messe kilometerweit übertrug. Kreischte ich im falschen Ton und Takt über dem Chor, klang das nicht gerade nach Engelstimmen.

Obwohl ich einsah, dass mein Gesang keine Bereicherung des Chores darstellte, fühlte ich mich verletzt, weil ich immer hinten stehen und quasi stumm bleiben musste. Ich wollte so gern, dass man auch meine Stimme vernahm. Es war so schön, das Echo zu hören, das draußen über die Dächer hallte. Eines Sonntags fasste ich deshalb einen Entschluss und dachte: »Wenn man mich schon nicht im Choral hören darf, dann aber wenigstens im Evangelium.« Und so kam es, dass ich mit sieben Jahren, als das erste Mädchen im Libanon, von unserem Priester verlangte: »Ich will heute das Evangelium lesen.«

Dieser schüttelte jedoch den Kopf. »Das geht nicht. Ich kann dich nicht vorlesen lassen. Schon gar nicht am Sonntag. Höchstens mitten in der Woche. Okay?«

Es war 9 Uhr. Um 10 Uhr fing die Kirche bei uns an. Zeit genug, einen Text zu üben und zu lernen. Also beharrte ich: »Ich les das heute. Oder ich steh vorne im Chor.«

Mein Vater, der zusammen mit mir zur Kirche gekommen war, hatte ein Einsehen mit dem armen Priester und fasste mich am Arm. »Lass es, Joumana. Bitte, das geht nicht.«

Trotzig fragte ich: »Hat Jesus Christus gesagt, es gibt ein Alter, ab wann man das Evangelium liest?« Der Priester wand sich. »Du kannst noch gar nicht richtig lesen. Du bist gerade erst in die Schule gekommen.«

Nun stampfte ich mit dem Fuß. »Doch, ich kann es lesen.«

So lief das eine Weile zwischen uns hin und her, aber ich ging nicht weg und gab nicht nach. Nicht einmal, als mein Vater mir zu befehlen versuchte. Ich rief bloß: »Baba, ich sag’s dir, ich will dieses Evangelium lesen und keiner kann meine Meinung ändern.«

»Dann lass sie in Gottes Namen lesen«, sagte mein Vater und ergriff den Arm des Priesters. »Sie will das wirklich.«

Selbst wenn der Priester dagegen gewesen wäre, hätte er in diesem Moment nicht mehr anders entscheiden können. Es war halb zehn. In 30 Minuten sollte die Kirche beginnen. Er musste jemandem das Evangelium zur Lesung geben, doch niemand außer mir stand zur Verfügung. Und ich drängte: »Ich brauche den Text. Ich will das üben. Ich muss das üben, bevor ich da hingehe.« Also sagte er: »In Gottes Namen, lies.«

Und ich habe tatsächlich das Evangelium gelesen.

In meinem weißen Plisseerock stieg ich die Altarstufen hinauf und zitterte so, dass alle Fältchen bebten. Jeder konnte sehen, wie aufgeregt ich war. Der Text war aus dem Korintherbrief. Diesen Namen hörte ich zum ersten Mal. Ich musste zehnmal üben, ehe ich ihn aussprechen konnte. Aber ich stand und las, und die Gemeinde applaudierte. In der Kirche. So etwas hatte es bei uns noch nie gegeben.

Wann immer ich später aus Deutschland in den Libanon kam, ging es wie ein Lauffeuer durch unser Dorf: »Sie ist da! Sie ist da! Sie liest uns nicht nur das Evangelium, sondern auch noch die Fürbitten«, denn schon bald nach meiner ersten Lesung begann ich, zusätzlich die Fürbitten zu sprechen, und machte daraus meine ersten eigenen politischen Aufrufe. Zum Beispiel: »Wir bitten, dass die 10452 Quadratkilometer unseres Landes Libanon geschützt sind; dass die Märtyrer, die im Krieg für unseren Glauben und unsere Demokratie starben, nicht umsonst gestorben sind; dass unsere Gebete um Freiheit und Demokratie erhört werden.«

So wurde ich mit sieben, acht Jahren politisch. Mit der Kirche habe ich angefangen, dann mit den Pfadfindern, den Scouts, weitergemacht. Ich war Jeanette, danach Guide; immer sehr religiös, sehr engagiert und bereit, Führungsaufgaben, Verantwortung zu übernehmen. Es war jedoch nicht leicht, sich auf den von Männern und Jungen dominierten Positionen zu behaupten. Oft hat man versucht, mich kleinzuhalten, obwohl ich wusste, dass meine eigenen Grenzen viel weiter waren als die mir zugebilligten. Manchmal ersehnte ich mir Unterstützung von meinen Eltern. Aber ich habe ihnen nie etwas von meinen Problemen erzählt. Ich konnte es nicht. Sie hatten genug eigene Probleme. Mit meinen wollte ich sie nicht auch noch belasten.

Wir Maroniten sind stolz auf unseren katholischen Glauben und haben bewiesen, dass wir lieber sterben, als ihn aufzugeben.

Unsere Glaubensgemeinschaft geht auf den heiligen Maron zurück, einen Freund des berühmten Redners Johannes Chrysostomos und Zeitgenossen des heiligen Antonius, welcher als »Vater der Mönche« in die Geschichte einging.

Als er im Jahr 410 nach Christus starb, hinterließ er am Ufer des Orontes die erste maronitische Glaubensgemeinschaft im Kloster »Mar Maroun«, das architektonisch so schön war, dass man es »Dair el Ballour«, Kristallkloster, nannte.

Rund 100 Jahre später starben hundert Mönche der neuen Glaubensgemeinschaft im Kampf gegen die Araber. Die Überlebenden gründeten im Libanongebirge das Volk der Maroniten, welches schon die Kreuzritter im Wadi Quadishat, dem Heiligen Tal, unterstützte und Gelehrte wie Pythagoras, Mochius, Euklid, Thales ins antike Rom entsandte und bis heute als »Bastion des Katholizismus und der verfolgten Christen im Osten« bekannt ist.

Als der Krieg ausbrach, teilte man die Armee des Libanon zwischen Pro-Syrern und Anti-Syrern auf. Die Pro-Syrer waren Muslime. Sie waren militärisch ausgebildet, verfügten über Waffen und anderes Kriegsgerät, wir Christen als Anti-Syrer nicht. Meine Leute hatten keine Kalaschnikows, sondern einfache Jagdgewehre, die man bestenfalls mit zwei Patronen laden konnte. Damit sind sie in den Krieg gezogen. Und das nicht etwa im Jahr 1901, sondern 1975. Das ist nur 30 Jahre her.

Man kann sich kaum vorstellen, wie rückständig unsere Leute als Soldaten waren. Aber der Krieg brach plötzlich aus. Die Palästinenser wollten einen eigenen Staat im Libanon bilden, auf alle Fälle die Christen vernichten. Arafat, der spätere Friedensnobelpreisträger, der niemals Frieden halten konnte, sagte damals: »Der Weg nach Jerusalem führt durch Jounieh.« Jounieh ist eine libanesische Stadt am Mittelmeer, sonnig im Sommer und schneebedeckt im Winter. Das heißt, um nach Jerusalem zu kommen, wollte Arafat vom Süden bis zur Mittelmeerküste Libanons das Herz des Christentums erobern und dann weiter nach Jerusalem vorstoßen.

Seitdem bestimmte der Krieg das Leben im Libanon. Auch mein Vater war Mitglied einer Partei und »Militant«, wie wir sagten, kein Soldat, doch ein militärisch gedrillter Mann oder Jugendlicher mit einer Waffe, der für Kriegseinsätze zur Verfügung stand. Wenn er zu seinen »politischen Meetings« ging, drängte ich jedes Mal: »Nimm mich mit. Ich will auch zu euren Meetings.« Und mein Vater sagte immer: »Wenn du älter bist.« Dass ein Mädchen so etwas wollte, war ungewöhnlich. Normalerweise sprachen und kämpften nur die Jungen mit. Doch mein Vater verbot es mir nicht. Er kannte mich gut und wusste, welches starke Bedürfnis ich nach Frieden und Freiheit, nach Schutz für alle Bürger und uns als Christen entwickelt hatte.

In unserem Dorf erinnern sich alle, wie ich mit acht oder neun Jahren am Strand war und von einem zum anderen lief und sagte: »Ich werde Präsident. Werdet ihr mich wählen?« Damals sagten alle: »Ja!« Und als meine Mutter sich ein bisschen für mich genierte und sagte: »Ja, ja, sie träumt davon. Träumen darf man«, da widersprach ich: »Ich träume nicht davon, ich werde Präsident.«

Lange Jahre habe ich Palästinenser gehasst, weil sie uns den Krieg brachten und die Araber ihre Legionäre schickten. Aber wir haben uns gewehrt. Und ich war dabei. Ich hatte immer den Drang, Leben lebenswert zu machen. Und es war und ist nicht lebenswert im Libanon. Wir haben eine Diktatur, stehen unter syrischer Vorherrschaft und dem Diktat fremder Soldaten. Als wir zur »Cedar-Revolution« aufriefen, war ich beteiligt, auch wenn ich nur am PC gesessen habe. Darauf bin ich stolz.

Und noch heute manchmal, wenn Leute zu meinen Eltern kommen und sagen: »Was macht Joumana in Deutschland? Sie bringt unsere Pläne durcheinander. Sie agitiert gegen uns«, fragt mich meine Mutter, ob ich immer noch Präsidentin werden wolle. Sie hat meinen großen Traum nicht vergessen.

Im Deutschland der Gegenwart kann man sich kaum vorstellen, dass man bereits als Kind politisch interessiert ist. Wahrscheinlich begreift man das nur, wenn man im Krieg aufwächst und schon als Kind in gewisser Weise erwachsen sein muss. Wohl angeregt durch die Gespräche der Erwachsenen begeisterte ich mich früh für Bashir Gemayel, der aus dem Geist des Volkes sprach und handelte, bis er ermordet wurde, als er 34 und ich 13 Jahre alt war. Durch ihn begriff ich erstmals den globalen Gedanken dessen, was tatsächlich zwischen Amerika und dem Libanon passiert, warum die US-Marines in den Libanon gekommen waren, was es mit Tankern, Öl und Waffen auf sich hat, dass die Großmächte mit uns Schach spielen.

Bashir Gemayel beeindruckte mich tief, obwohl er von vielen Beschränkten als Verräter verachtet und letztlich auch dafür ermordet wurde, dass er Israel als Staat anerkannte. Er war mein Vorbild. Aber ich wusste nie, wie man Politiker wird.

Deshalb dachte ich: »Ich werde zuerst einmal Ärztin. Präsidentin werde ich dann von selbst.« Bei uns Christen hieß es immer: »Entweder du wirst Arzt oder Ingenieur, dann hast du es geschafft im Leben.«

Heute erkläre ich meinen Kindern, dass wir nicht nur Eliten, sondern eine starke, gut ausgebildete Arbeiter- und Handwerkerschicht brauchen und dass für sie ebenso viel oder sogar mehr investiert werden muss wie für Studenten. Das ist kein kommunistischer Gedanke. Davon distanziere ich mich absolut. Aber jeder Mensch muss wissen, dass er wichtig für die Gesellschaft ist, ganz egal, ob er geistig oder mit der Hand arbeitet. Wichtig ist nur, dass er etwas Gutes, dass er sein Bestes tut und sich daran beteiligt, die Gesellschaft zu fördern und zu erhalten.

Ich war acht Jahre alt, als mein Vater wegen seiner Arbeit immer wieder nach Deutschland zog. Er bekam sogar sein Kraftfahrzeugmechaniker-Zertifikat von einem deutschen Lehrer bei VW in Wolfsburg. Jedes Mal wünschte ich mir von ihm: »Bring mir bitte ein deutsches Buch mit, damit ich Deutsch lerne.«

Eines Tages brachte er mir tatsächlich ein kleines Buch mit, das hieß: German without Spoil. Da ich damals in der Schule schon Englisch lernte und das Buch auf Deutsch und Englisch geschrieben war, fing ich an, mir selber Deutsch beizubringen. »Guten Morgen. Achtung, Achtung!«, das waren meine ersten Worte.

Mit Kriegsbeginn trat außerdem ein Mann in unser Leben, Pierre Gemayel, der unsere jungen Männer zu Frontkämpfern drillte. Er war 1932/33 Fußballer und Schiedsrichter in einer deutschen Fußballmannschaft gewesen und sehr beeindruckt von den Deutschen, ihrer Disziplin, ihrer Entschlossenheit und ihrem militärischen Drill. Unter seinem Einfluss wurden wir wie Spartaner zu »Phalangisten« ausgebildet und schauten viele Filme von den Nazi-Prozessen nach dem Krieg und Holocaust-Filme in Schwarz-Weiß an. Leidenschaftlich diskutierten wir darüber, wie großartig das Nachkriegsdeutschland seine Vergangenheit meisterte und wieder zu neuem Ansehen in der Welt gekommen ist. Als ich klein war, wurde es so für uns Kinder und junge Menschen zum vorbildlichen Ziel, wie Deutsche oder tatsächlich Deutsche zu werden. Vor allem die Leistungen der deutschen Trümmerfrauen und Wirtschaftswunderfrauen faszinierten mich. So eine starke deutsche Frau wollte ich auch werden.

Nun habe ich nicht nur in Deutschland studiert, zu Beginn des Jahres 2004 fast gleichzeitig mein Diplom in Betriebswirtschaft absolviert und eine Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer zur Industriekauffrau abgelegt, habe jahrelang als Sprachlehrerin an verschiedenen Volkshochschulen gearbeitet und drei Kinder von Deutschen bekommen, sondern bin sogar deutsche Staatsbürgerin und Mitglied in der CDU geworden, deren Parteiprogramm mir als Maronitin und mehrfacher Mutter gefiel. Ich wollte mich integrieren, weil ich Deutschland liebte und bewunderte. Und im Gegensatz zu den meisten Deutschen, die ich kennen gelernt habe, war ich stolz auf dieses Land, auf seine Leistung, seine Kultur, auf seine Gesetze und seine Politik, vor allem aber darauf, wie man die Nazizeit überwand, mit der deutschen Teilung umging und immer darum kämpfte, wiedervereint zu werden. So, wünschte ich mir, müsste es auch im Libanon sein.

Während der Zeit, in der ich als Sprachlehrerin arbeitete, um den Lebensunterhalt für meine Familie zu finanzieren, erschütterte es mich deshalb oftmals, wie schlecht meine Schüler über Deutschland sprachen und sich schämten, Deutsche zu sein, Deutsch zu sprechen und deshalb versuchten, sich hinter einer anderen Sprache zu verstecken. Ich ermahnte sie oft: »Redet nicht so abfällig über Deutschland. Ihr müsst stolz sein auf euer Land und dass ihr Deutsche seid. Ihr wisst gar nicht, was für ein tolles Land das ist und wie gut es euch geht. Wie könnt ihr euer eigenes Land verachten? Wer sein Land verachtet, verachtet sich selbst.«

»Psst, Joumana!«, sagten dann viele. »So darfst du in Deutschland nicht reden. Wenn du so was sagst, denkt jeder sofort, dass du ein Nazi bist.«

Ich empfand mich als Musterdeutsche. Gesetzestreu, wollte ich alles richtig machen in meinem neuen Land und dessen Bruttosozialprodukt steigern. Mit Wirtschaftsflüchtlingen, die in Deutschland arbeitslos herumlungerten und nicht arbeiten wollten, hatte ich nichts gemein. Wie deutsch ich meine Kinder erzogen habe, fiel mir auf, als ich in Italien die Post aus dem Briefkasten holte, ein Schreiben meines Rechtsanwalts aufriss und bei der Lektüre aufschrie: »Ich hasse die Deutschen!«, weil ich voller Wut und Verzweiflung über die deutschen Richter war, die alles blind zu glauben und zu tun scheinen, was die Mitarbeiter des Jugendamtes aussagen und verlangen. In diesem Moment kamen nämlich meine Söhne aus ihrem gemeinsamen Kinderzimmer, sahen mich an und riefen: »Mama, wir sind auch Deutsche.«

Ich nahm sie spontan in die Arme und war so stolz auf sie, weil sie ihr Land und ihre eigene Ehre verteidigten, so klein sie auch waren. Sie hatten ja Recht. Man hasst einzelne Personen, nicht »die Deutschen«. Im Gegenteil, es gibt Deutsche, die ich liebe, weil sie meine Freunde sind, mir immer geholfen haben. Und es ist das Geburtsland meiner Kinder. Ich werde es ihnen nicht aus der Seele reißen.

Heute denke ich, mein Geist und ganzes Wesen sind das Ergebnis all der verschiedenen kulturellen Einflüsse, die auf mich einstürmten. Es ist wie bei einem Berg, der durch die Umgebung beeinflusst wird und erodiert. Aber der Berg meiner Seele ist nicht an der gleichen Stelle geblieben, sondern wurde transportiert von Platz zu Platz und hat von jeder Umgebung etwas anderes bekommen. Deshalb wachsen zum Beispiel nicht nur seine ursprünglichen, natürlichen Bäume in den Spalten und Falten meiner Seele, sondern Zedern und Pinien aus dem Libanon, Birken aus Deutschland, Zypressen aus Italien, Platanen aus Frankreich. Meine Seele ist ein Multikulti-Berg.

Wie ein Berg fühlte ich mich oftmals auch als Kind, wenn ich allein mit meinen Problemen fertig zu werden versuchte. Allein und schweigend, den Kopf in den Wolken. Ich war nie der Typ, der sich leicht offenbarte. Meine Freunde waren dazu da, dass wir uns gemeinsam die Zeit vertrieben. Doch wenn ich Schwierigkeiten hatte, blieb ich allein, zog mich zurück und grübelte, um Lösungen zu finden. Manchmal fand ich es schlimm, die Älteste von uns Kindern zu sein. Wie gern hätte ich eine ältere Schwester gehabt, sie um Rat gefragt. In meinem Kopf steckte so viel Wissen. Ich las Lexika wie andere Romane, war ein Ass in Biologie. Zugleich aber wusste ich so wenig von den Dingen des Lebens, von der Liebe, von dem, was zwischen Mann und Frau passiert, von dem, was sich in mir selbst abspielte. Stattdessen kamen alle zu mir, wenn sie Hilfe brauchten, ich hingegen hatte niemanden. Was hätte ich von meinen Geschwistern verlangen sollen? Sie sind jünger als ich, waren kleiner, schwächer, unerfahrener.

In Deutschland hat man ein kluges Sprichwort: »Was dich nicht umbringt, macht dich stark.« Das kannte ich damals zwar nicht, doch es trifft zu. Ich lernte, mich auf mich selbst zu verlassen, und fand gerade darum als Jugendliche Freunde, mit denen ich bis heute befreundet bin, obwohl wir über die ganze Welt verstreut sind. Diese Freundschaften gehen auf Leben und Tod, wenn es sein muss. Das bewies sich auch, als das Jugendamt mir meine Kinder weggenommen hatte. Ohne das Netzwerk dieser Freundschaft hätte ich es nicht geschafft, sie zu mir zurückzuholen.

Zweifellos hätte ich als Kind und Jugendliche meine Eltern um Unterstützung bitten können und ganz sicher hätten sie mir geholfen. Aber es wäre mir nie eingefallen, sie inmitten des Krieges und unseres Überlebenskampfes mit meinem Kinderkram zu belasten.

In einem Punkt suchte ich allerdings immer Hilfe und Rat bei meinem Vater und zwar, wenn es um Fahrzeuge ging. Als ich ein kleines Kind war, beschaffte er uns durch seine Beziehungen als Mechaniker so etwas Rares wie Fahrräder. Ab meinem achten Lebensjahr ging es um Autos. Normalerweise dürfen Jugendliche im Libanon wie in Deutschland mit 18 Jahren den Führerschein erwerben. In Kriegszeiten nahm es damit niemand so genau. Es gab kaum öffentliche Verkehrsmittel. Wollte ich zur Schule kommen, musste ich selbst fahren. Also brachte mir mein Vater schon mit acht Jahren die Anfänge des Autofahrens bei. Einmal habe ich dadurch sogar meinen Geschwistern und mir das Leben gerettet. Wir saßen damals im Mercedes meiner Tante, den sie an einer abschüssigen Straße abgestellt hatte, und mein kleiner Bruder löste die Handbremse. Hätte ich das ungebremst abwärts rollende Auto nicht lenken können, wären wir alle die Straße hinunter und über eine Klippe in den Abgrund gestürzt.

Da ich ziemlich groß gewachsen war und meine Eltern erkannten, dass ich umsichtig fuhr und problemlos einen Lastwagen rückwärts durch enge Gassen und sogar den Caterpillar fahren konnte, den mein Onkel auf dem Feld brauchte, gab mir mein Vater mit zwölf Jahren die Fahrerlaubnis und mein erstes eigenes Auto, einen hellblauen Passat mit Automatikgetriebe. Als Automechaniker hatte er mindestens zehn dieser Autos auf dem Hof stehen, die er wieder fahrbereit machte oder als bewegliches Ersatzteillager benutzte. Der Passat war vielleicht 200 Lira wert. Daher spielte es keine große Rolle, ob ich mal die eine oder andere Beule ins Blech fuhr. Trotzdem passierte mir bis zu meinem 14. Lebensjahr kaum etwas. Erst mit den weiteren Wegstrecken, die ich nun zurücklegte, hatte ich öfter mal einen Unfall und musste dann meinen Vater um Hilfe bitten. Zu dieser Zeit nahm ich gelegentlich Freunde mit, mit denen ich mich unterhielt, anstatt mich auf das Fahren zu konzentrieren und aufzupassen.

Vergleiche ich das mit späteren Fahrten, hatte ich damals nicht das Gefühl für Gefahren, die beim Autofahren lauern, sondern empfand es ungefähr so wie im Autoskooter auf dem Schützenfest. Man setzte sich rein und fuhr los. Machte es »Bumm!«, war ein bisschen Blech kaputt. Dass auch ich kaputt gehen könnte, war mir theoretisch klar, aber nicht wirklich bewusst.

Insgesamt habe ich auf diese Weise 14 Unfälle gebaut. Jedes Mal rief ich meinen Vater an. Er kam, gab mir die Schlüssel von einem anderen Wagen und sagte: »Fahr mal nach Hause jetzt.« Dann schleppte er das kaputte Auto ab und richtete es wieder her. Er hat mich nie dafür kleingemacht. Nie. Auch meine Mutter nicht. Beide ermahnten mich nur: »Schrott ist Schrott. Aber du musst besser aufpassen, damit dir nichts passiert.«

Wenn sie geschimpft hätten – vielleicht wäre ich heute nicht mehr am Leben. Dass sie mir die Verantwortung für meine Sicherheit gaben und mich ebenso anständig behandelten wie die Erwachsenen, die mit ihrem kaputten Fahrzeug zu meinem Vater in die Werkstatt kamen, nahm mich in die Verantwortung. Ich wusste, es ist allein meine Sache, auf mich aufzupassen und mich besser zu konzentrieren, um unfallfrei zu fahren. Diese Verantwortung bewirkte, dass ich dem Anspruch genügen und das Vertrauen rechtfertigen wollte, welches sie in mich setzten. Es war eine Herausforderung, die ich erfüllen wollte. Sobald ich das verstanden hatte, baute ich keine Unfälle mehr.

Damals ahnte ich nicht, dass mir eines Tages meine im Libanon erworbenen Fähigkeiten, unter den schwierigsten Bedingungen souverän Auto zu fahren und bei noch so heftigen Zusammenstößen weder die Nerven noch die Kontrolle über mein Fahrzeug zu verlieren, helfen würde, meine entführten Kinder zu retten und nach Hause zurückzuholen.

Auf so mancher meiner Autofahrten im Libanon hatte ich sicher einen Schutzengel. Auf den Fahrten mit Maja zum Beispiel, einem etwas jüngeren Mädchen aus meiner Schule, deren Nachbarin meine Freundin war. Maja musste bei ihrer Oma aufwachsen, weil der Vater zu Kriegsbeginn mit dem Flugzeug abgeschossen worden war und die Oma ihre Schwiegertochter hasste, als diese sich neu verheiratete. Seitdem waren acht oder neun Jahre vergangen, und Maja hatte ihre Mutter nie mehr gesehen. Sie vermisste sie aber schrecklich und war deshalb oft traurig.

Als ich davon erfuhr, dass sie nicht wusste, wo ihre Mutter lebte, fragte ich meinen Vater danach, der gelegentlich mit ihrem Stiefvater auf die Vogeljagd ging. Dann sprach ich Maja in der Schule an: »Wenn du jemals deine Mutter sehen willst, ich kann dir helfen. Ich weiß, wo sie ist, und bringe dich hin.«

Maja zögerte. Sie wollte ihre Mutter zwar gern sehen, fürchtete sich aber vor der Oma, die recht garstig sein konnte. Erst zwei Tage später kam sie auf mich zu: »Ich möchte zu meiner Mutter. Ich fahre mit dir.«

Majas Mutter wohnte etwa 60 Kilometer entfernt. Um zu ihr zu kommen, musste ich über enge, kurvenreiche Straßen einen steilen Berg hochfahren. Auch wusste ich, dass Majas Oma mir Ärger bereiten würde, wenn sie davon erführe. Trotzdem hatte ich ein reines Gewissen. Schließlich war es eine gute Tat, mit der ich Mutter und Tochter half, wieder zusammenzukommen. Und als christlich denkende Pfadfinderin hielt ich mich strikt an die Weisung: »Jeden Tag eine gute Tat.«

Als wir ankamen, begleitete ich Maja zur Haustür, da sie sich allein nicht traute. Majas Mutter machte auf. Sie erkannte ihre Tochter sofort. In meiner Vorstellung hätten sie weinen und sich ganz fest umarmen müssen. Stattdessen saßen sie seltsam kalt im Wohnzimmer und redeten kaum und schauten sich an. Irgendwann merkte ich, dass die Mutter ihre Tränen nur deshalb beherrschen konnte, weil Maja so glücklich war. Da versprach ich: »Wenn ihr euch sehen wollt, kann ich sie immer mit dem Auto bringen.« Doch der Stiefvater bedankte sich und sagte: »Nein, wir wollen zusehen, dass die Maja jetzt für immer zu uns kommt.«

Die Mutter hatte mittlerweile andere Kinder von ihrem zweiten Mann. Aber auch Maja hat ihre Mutter sehr gebraucht. Als Kind ist es unvorstellbar, ohne die eigenen Eltern zu sein. Sie sind so selbstverständlich zugehörig, dass es keinen Zweifel an ihrer Verfügbarkeit gibt. Wenn man davon hört, dass andere Kinder ihre Eltern verloren haben, hat man keinerlei Vergleich dafür in sich, wie sich das anfühlt, ohne sie zu sein. Man denkt: »Das muss schlimm sein.« Trotzdem hat man kein Maß für dieses Schlimm. Maja lebte mir dieses Leid sichtbar vor, so dass ich damals schon begriff, wie es ein Kind innerlich zerstört, wenn ihm die Mutter genommen wird, und ich mir vornahm, dass ich meine Kinder niemals verlassen würde, auch nicht für einen Mann.

Alle Eltern im Libanon hatten zu dieser Zeit Angst, der Krieg werde ihre Kinder unmoralisch machen. Deshalb waren sie sehr streng und hielten darauf, dass ihre Töchter nicht unbegleitet ausgingen. Als ich 16 war, musste mein drei Jahre jüngerer Bruder mich auf eine Schulfeier begleiten. Und mit fast 20, als ich heiratete, war ich immer noch Jungfrau. Verliebt zu sein und gleich Sex miteinander zu haben, war bei uns tabu. Daran hielten sich die Mädchen wie die Jungen. Trotzdem haben wir uns verliebt und füreinander geschwärmt und Händchen gehalten und uns geküsst.

Mit 14 war ich zum ersten Mal unsterblich verschossen. Er hieß Felix und war ein älterer Schulkamerad, in den auch meine beiden Freundinnen verknallt waren. Nur er wusste nichts davon, dass er der Traum unserer schlaflosen Nächte war. Seinetwegen habe ich ein Schulprojekt über die Gesundheitsschädlichkeit des Rauchens gemacht. Leider war es trotz der guten Benotung wohl nicht sonderlich überzeugend, denn mit 17 fing ich selbst an zu rauchen. Damals hatte ich mich in Joseph verliebt, einen Adonis mit griechischer Nase und meerblauen Augen, der als »Militant« immer Uniform trug und schon allein deshalb ein richtiger Mann für mich war. Mit ihm habe ich meine erste und zugleich letzte Haschischzigarette geraucht.

Als ich an jenem Abend nach Hause kam, öffnete mein Vater mir die Tür und roch es sofort. Ich kam herein, grüßte: »Hi, Baba!«, und schon hatte ich eine Ohrfeige gefangen. Mein Vater hatte mich vorher vielleicht ein Mal geschlagen. Jetzt war er zornig, aber vor allem enttäuscht. »Joumana, das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte mit dir«, sagte er. »Morgen gehen wir zum Psychologen.«

Am nächsten Morgen brachte er mich tatsächlich zu dem Hospital, in dem ich zur Welt gekommen war, um mich einem Psychologen vorzustellen. Aber was für eine Schande war das! Er hatte alle meine Tanten angerufen, alle meine Cousinen. Zusammen saßen sie da im Wartezimmer und wussten: »Joumana hat Haschisch geraucht.« Alle starrten mich, das Mädchen, an, von dem alle sagten, wie schlau es sei, weil es schon so viele Bücher gelesen habe. Und nun hatte ausgerechnet dieses über den grünen Klee gelobte Mädchen Haschisch geraucht. Wie peinlich war das! Ich brauchte nicht zum Psychologen zu gehen. Der Aufmarsch im Flur war schon die Therapie. Nie wieder habe ich Haschisch geraucht.

Siebzehn, das sind Joseph und mein erster Kuss, der erste Liebeskummer und gleichzeitig das erste Mal das Bewusstsein, mich in den Augen der Männer zu spiegeln, wenn sie mich ansahen. Irgendwann stellte mein Onkel aus Afrika zum Spaß eine Liste der Verehrer zusammen, von denen er glaubte, dass sie vor mir Schlange stünden. Darüber haben wir uns sehr amüsiert. Als ich Abitur gemacht hatte und im Libanon Medizin zu studieren begann, war Jean-Claude seine Nummer siebenundzwanzig, aber meine Nummer eins.

Jean-Claude war ein großer, wilder Junge mit einem Cabrio, der mich bei uns zu Hause im Dorf auf dem »Cirque d’église«, dem Kirchplatz, auf dem wir als Kinder gespielt und Wasser am Brunnen geschöpft hatten, abholte. Ich war so stolz, wenn er auf diesem Platz, der seit eh und je der Ort für das Stelldichein der Verliebten war, vorfuhr. Als ich jünger war und zusah, wie sich die Pärchen dort trafen, träumte ich davon, wie ich mich ebenfalls dort verabreden und meinen Liebsten treffen würde. Jetzt war es so weit. Glücklich stieg ich zu Jean-Claude ins Auto und brauste mit ihm davon.

Obwohl wir mittlerweile erwachsen und Studenten waren, respektierte auch Jean-Claude, dass ich keinen vorehelichen Sex wollte. Als er nach Kanada auswanderte, war ich sehr traurig, so dass meine Eltern mir erlaubten, einige Zeit in Paris zu studieren. Das half mir, mit der Trennung fertig zu werden.

Die Universität in Saint Antoine ist eine christliche Einrichtung, die von Jesuiten gegründet wurde. Ich war eine von 3000 bis 4000 Bewerberinnen um einen von 200 Studienplätzen. Die Anforderungen der Aufnahmeprüfung waren hoch. Aber mit ein bisschen Mogeln, ein paar Tränen und solidem Wissen habe ich es geschafft, dort zu studieren.

Wäre ich in Paris geblieben, hätte mein Leben vermutlich eine ganz andere Wende genommen. Vielleicht hätte ich Bernhard geheiratet, der mich liebte und mir immer neue Heiratsanträge machte. Aber nach einem Semester kehrte ich nach Hause zurück, um meine Studien im Libanon fortzusetzen. Hätten meine Eltern geahnt, dass ich kam, um einen Brieffreund aus Deutschland näher kennen zu lernen, der mir einen Heiratsantrag gemacht hatte, hätten sie mich sicher nicht nach Hause kommen lassen, sondern sich gern das Geld für ein weiteres teures Auslandsstudiensemester vom Munde abgespart.

Nick, der Mann, mit dem ich den Libanon und meine Eltern für immer verließ, ist der Vater meiner Tochter Valeria, meines ersten Kindes. Sein Vater ist Libanese, seine Mutter Deutsche. Als wir uns kurz vor meiner Abreise nach Paris zum ersten Mal sahen, war er seit zehn oder fünfzehn Jahren nicht im Libanon gewesen. Gleich bei unserer ersten Begegnung erklärte er: »Dieses Mädchen werde ich heiraten.« Ich lachte nur. »Da kannst du lange träumen. Wer mich heiraten will, muss sich sehr anstrengen.« Er blieb jedoch ernst, bat mich um meine Adresse in Paris, weil er mir schreiben wollte. Irgendwie imponierte mir seine Hartnäckigkeit.

Was für ein Fehler, mich auf diesen Mann einzulassen! Wie oft habe ich darüber nachgedacht, ob ich auch so naiv und dumm gewesen wäre, auf seine Komplimente und Sprüche hereinzufallen, hätten meine Eltern meine Jungfräulichkeit nicht wie das Tor zum Paradies bewacht, sondern mir in aller Natürlichkeit die Chance gelassen, mich nicht zu einer Art Kopffüßler zu entwickeln, dessen gesamte Körpererfahrung aus grauer Theorie bestand, sondern zu einer Frau, die weiß, was sie von einem Mann will und braucht, um mit ihm glücklich sein zu können.

Als ich heiratete, hatte ich noch nie einen nackten Mann gesehen, geschweige denn berührt. Ich wusste rein theoretisch alles, schließlich studierte ich Biologie und Medizin. Aber wie das am echten Leib aussieht, wie es sich anfühlt, nichts; da war »Tabula rasa« in meinem Kopf und in meiner Seele. Nicht einmal später, als ich verheiratet war, verstand ich wirklich, was da vorging. Sexuelle Kontakte ergaben sich. Er konnte mit meinem Körper machen, was er wollte, weil ich seine Frau war. Ich wusste, es gehört dazu. So lange hatte ich darauf gewartet. Ich wollte wissen, was das ist: Sex. Aber ich verstand es nicht. Auf dieselbe Weise rauchte ich eine Zigarette und trank und aß. Es gehörte dazu. Das ganz selbstverständliche, natürliche, unverkrampfte Frausein mit seinem Wissen um die eigenen Bedürfnisse und seinem Respekt vor dem eigenen Recht auf die Erfüllung dieser Bedürfnisse, all das war über dem Zwang zur Jungfräulichkeit und dem Aufsparenmüssen für den Einen, Ersten und Einzigen, über all den Gedanken an die Sünde und der Angst vor einer verfrühten Schwangerschaft ohne Hochzeit an mir vorbeigegangen. Es dauerte Jahre, ehe ich mich selbst als Frau erkannte. Jahre, in denen ich wie eine Seidenraupe in ihrem Kokon eingesponnen war und alles dafür gegeben hätte, mich häuten, eine andere werden zu können.

Das alles soll meine Tochter Valeria nicht durchmachen müssen. Ein Mädchen muss wissen, dass es seine Mutter auch in diesen Angelegenheiten jederzeit um Hilfe bitten kann. Als ich meinem Mann das Jawort gab, konnte ich das nicht.

Nick ist Deutscher. Ihn zu heiraten hieß, einen deutschen Pass zu bekommen und in Deutschland zu leben, diesem perfekten Land, in dem ich ganz bestimmt niemals mehr Not leiden, keinen Krieg, keine Unterdrückung, sondern Freiheit und Demokratie erfahren würde. Als Deutsche würde ich mehr für mein Land tun können als vor Ort im Libanon. Diese Vorzüge machten Nick sehr attraktiv.

Um meine letzten Bedenken zu zerstreuen und uns Gelegenheit zu geben, einander nicht nur auf dem Papier, sondern leibhaftig kennen und lieben zu lernen, versprach Nick, mir Bedenkzeit zu geben. Sobald ich aus Paris zurück im Libanon wäre, wollte er für drei, vier Monate aus Deutschland in unser Dorf kommen. Wir würden viel Zeit miteinander verbringen und am Ende heiraten. Ich war neunzehn Jahre und sechs Monate alt, als er kam.

Nick zeigte sich von seiner Schokoladenseite, nannte mich seine phönizische Königin, seine Göttin, seine Prinzessin. »Er sieht mich wirklich als Frau«, dachte ich und war entzückt. »Nicht als Kriegskumpan, nicht als Kumpel, mit dem man Pferde stehlen kann. Er weiß, wie man mit einer Frau umgeht. Er versteht mich.«

Er versprach mir, dass ich selbstverständlich in Deutschland studieren könnte. Die deutschen Unis, schwärmte er, wären die besten der Welt. Er würde mir helfen, einen Studienplatz für Medizin zu bekommen. Und wenn ich Arzt wäre, könnte ich eine eigene Praxis haben. Um die Kosten müsse ich mir keine Gedanken machen. Er als Mitbesitzer und Erbe der gut gehenden Kneipe seiner Eltern stehe finanziell auf sicheren Beinen. Alles schien wie im Märchen.

Nick sorgte sogar dafür, dass ich ihn in aller Unschuld nackt sehen konnte und quasi die Katze nicht im Sack kaufen würde, wenn ich ihn nähme. Es war am Strand. Wir verbrachten viel Zeit dort. Oftmals ruderten wir abends mit meinen jungen Verwandten und Freunden zusammen aufs Meer hinaus, sprangen über Bord und badeten. Die anderen Mädchen trauten sich nicht. Ich schon. Anschließend zogen wir mit nassen Haaren in eine Bar, und ich verdiente uns das Abendessen mit einem Tanzsolo, für das die Gäste im Lokal gern ein paar Münzen lockermachten und meinen Freunden in die Hand drückten, die sie lachend einsammelten. Nicks Augen glitzerten, wenn ich tanzte. Das gefiel mir.

Eines Abends blieben wir bis in die Nacht hinein am Strand. Wir hatten einen guten Platz für ein Lagerfeuer gefunden. Irgendwann zog Nick sich plötzlich die Badehose aus und ging nackt schwimmen. Ich konnte ihn von hinten sehen. Der Feuerschein war hell genug. Doch als er aus dem Wasser zurückkam, wagte ich nicht, ihn anzusehen. Mein Herz raste vor Schreck und Scham und Verlegenheit, und ich versteckte mein Gesicht, sah zur Seite und bat ihn, sich wieder anzuziehen. Er tat es sofort. Er hat nie versucht, sich mir aufzudrängen oder mich anzurühren, wenn ich das nicht wollte. Keiner hat das versucht. Wir wussten alle, dass es eine Grenze gibt. Das war ein stillschweigendes Abkommen. Man konnte sich umarmen und streicheln, sich küssen, aber wo die Grenze war, war die Grenze. Man wusste von mir, das Mädchen ist Jungfrau, sie kommt aus einer respektablen Familie, mit der spielt man nicht. Wenn mit ihr etwas falsch läuft, musst du sie heiraten, oder ihr Vater bringt dich um.

Meine Eltern wollten nicht, dass ich Nick heiratete. Meine Mutter weinte und warnte mich vor dem intellektuellen Gefälle zwischen uns. Es könne nicht gut gehen mit uns beiden, meinte sie, weil Nick nicht nur ungebildet, sondern wenig intelligent sei.

»Quatsch!«, widersprach ich. »Das ist mir doch alles egal. Hauptsache, die Gefühle zwischen uns sind da. Und Nick liebt mich.«

»Er ist nicht wie dein Vater«, widersprach meine Mutter. »Dein Vater war immer stolz darauf, dass ich eine bessere Bildung habe als er. Nick ist anders. Und ihr werdet nicht im Libanon leben, sondern in Deutschland. Das ist eine andere Gesellschaft. Heirate ihn nicht.« Doch ich hörte nicht auf sie. Sie hatte ihre Erfahrungen, ich machte meine eigenen. Was bei ihr schwarz war, konnte bei mir rot sein. Dies war mein Leben. Und das lief nach meinem eigenen Kopf, das bestimmte ich. Dachte ich.

Erst als wir die Hochzeitseinladungskarten verschickten, fand meine Mutter sich in das Unvermeidliche und meinte, nun sei die Entscheidung gefallen, jetzt gebe es kein Zurück mehr. Sie begann, die auf sie entfallenden Hochzeitsvorbereitungen zu treffen, und verlor kein weiteres Wort darüber, dass ich es mir anders überlegen solle.

Für meinen Vater hingegen war selbst das kein Grund, Nick zu heiraten. Er merkte wohl besser, dass ich hinter der Fassade der stolzen Braut auf einmal weiche Knie bekam und meiner Sache keineswegs mehr völlig sicher war. Noch am Hochzeitstag, als ich zum Friseur fuhr, meinte er: »Wenn du ihn nicht haben willst, dann pfeif auf die Einladungen und die Leute, Joumana. Heirate ihn nicht! Ich weiß, du bist unglücklich. Ich habe noch nie so eine unglückliche Braut gesehen.«

Es stimmte, ich war unglücklich. Immer hatte ich von Deutschland geträumt. Aber eher, wie man von einem Millionengewinn im Lotto träumt. Auf einmal wurde es wahr. Plötzlich sollte ich den Libanon, meine Eltern, meine Familie, meine Freunde, alles verlassen. Es tat weh, sie zu verlassen. Und in stillen Minuten dämmerte auch eine Ahnung in mir herauf, dass das Leben mit Nick in seinem Land nicht unseren libanesischen, sondern seinen Regeln folgen würde, die ich nicht kannte. Hier, nach unseren Regeln, war es gut gegangen mit uns. Aber dort?

»In Deutschland ist eine andere Gesellschaft, Joumana«, warnte mein Vater. »Er wird dich vielleicht verprügeln.« Ich sah ihn an. »Das passiert im Libanon auch.«

Er nickte. »Aber da ist keiner, der dich beschützt. Hier, die wissen genau, ich kann ihnen die Ohren lang ziehen. Aber dort? Ich bin weit weg. Ich kann nicht schnell Stopp sagen.«

Mein Vater, der so mutig und stolz ist, hatte Angst um sein Mädchen. Meine Mutter auch. Es rührte mich zutiefst und zerriss mich innerlich fast vor Liebe zu ihnen. Aber Nick, der mein Schwanken spürte, hielt mich mit seinen Beteuerungen, wie sehr er mich liebe, wie herrlich unsere Ehe in Deutschland sein würde und dass er ohne mich nicht leben könne.