Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

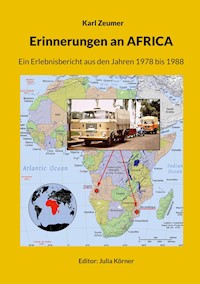

Erinnerungen an AFRICA - Das ist die Schilderung meiner persönlichen Erlebnisse aus einer zehnjährigen Dienstzeit als DDR-Kundendienstmitarbeiter der IFA-Automobilwerke von 1978 bis 1988 in Mocambique und Angola. Dies ist keine historisch-chronologische Analyse, sondern eine Beschreibung verschiedenster kleiner und großer Erlebnisse, Eindrücke und teilweise echter Kuriositäten aus dem Alltag, die mein Leben während dieser Zeit prägten und an die ich mich auch heute, 40 Jahre später, noch lebhaft erinnere. Insbesondere das Zusammenleben mit den Menschen vor Ort unter den damals herrschenden schwierigen Bedingungen wird ausführlich geschildert und erlaubt so einen einzigartigen Blick auf diese beiden Länder und auf ein Africa im Umbruch, das es so heute nicht mehr gibt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Africa flüsterte ich und sah das ferne leuchtende Land vor mir dessen Erinnerungen daran mir eine Träne in die Augen treibt“.

Stefanie Gercke - „Ich kehrte zurück nach Africa“, 1998

Ein Erlebnisbericht eines DDR-Dienstreisenden aus den 1980ziger Jahren. Nach Tatsachen niedergeschrieben in freier schriftstellerischer Gestaltung unter Verwendung ehemaliger staatlicher Dokumente, persönlicher Unterlagen und Briefe. Alle Bilder sind, soweit nicht anders angegeben, private Aufnahmen, die mit Zustimmung der abgebildeten Personen aufgenommen wurden. Es folgt eine chronologische Abfolge meiner Dienstreisen in und um Africa. Aufgeschrieben für meine familiäre Nachwelt.

Vorwort des Autors

Africa, als Kind davon gehört. Wilde Tiere, Urwald und schwarze Menschen stellte ich mir vor. Das sie sehr arm sind, sagten mir die Eltern auch. Als Jugendlicher Bücher auch über Africa und andere Länder gelesen. Ich träumte davon, Africa einmal zu erleben. Über viele Jahre nur ein Traum. Andere Prioritäten waren gesetzt. Beruf und Studium gingen vor. Africa weiter ein Traum.

Plötzlich, 1978, eröffnete sich eine Möglichkeit, Africa doch noch zu erleben und zwar als Kundendienstinstrukteur für das damalige „Automobilwerk Ludwigsfelde“ in Mocambique und Angola. Das bezog sich auf den LKW W50, der in größeren Stückzahlen nach Africa exportiert wurde. Meine Tätigkeit beinhaltete technische Schulungen in Theorie und Praxis, auszuführen auf Portugiesisch, der Verkehrssprache des jeweiligen Landes. In diesen Ländern werden ja unzählige Stammessprachen gesprochen.

Damit begannen meine 10-jährigen Erlebnisse „Mythos Africa“, wenn man es so benennen darf. Eine lange, sehr anstrengende, entbehrungsreiche und auch gefährliche Zeit. In beiden Ländern fand ein regelrechter Guerillakrieg zwischen der Regierung und vom damaligen Südafrika unterstützten Rebellengruppen statt. Er endete erst, nachdem Nelson Mandela in Südafrika die Regierung übernahm. Aber es war auch eine abenteuerreiche Zeit mit vielen einzigartigen Erlebnissen, Begegnungen und Bekanntschaften in einem Africa, das es heute so nicht mehr gibt.

Dieses Buch soll nicht so sehr auf die Arbeitsaufgaben fokussiert bleiben. Im Vordergrund stehen die Bedingungen, welche die Menschen ständig bewältigen mussten und von denen wir auch nicht verschont blieben. Auch auf das Zusammenleben mit diesen Menschen wird ausführlich eingegangen.

Die weiteren Dokumentationen erfolgen anhand von Texten, Druckmaterialien, Fotos und Briefen, wobei einige wichtige Originaldokumente im Text und im Anhang beigefügt sind. Es sind Aufzeichnungen in einer gekürzten Fassung, da sonst der Rahmen dieser Niederschrift gesprengt würde.

Es soll eine Lektüre kurzweiliger Art sein. Dazu wünsche ich richtigen Lesespaß.

Karl Zeumer

Crimmitschau im Oktober 2022

Vorwort von Julia Körner

Ende Januar 2021, die Welt steckt mitten in der Corona-Pandemie, aber den 82. Geburtstag meines Opas feiern wir trotzdem im ganz kleinen Kreis: nur meine Eltern, meine Großeltern und ich. Irgendwann zwischen Kaffeetrinken und Abendessen kommen wir beim Verkosten einer Flasche Sake, die es zu Weihnachten gab, wieder einmal auf die Zeit, die mein Opa in Afrika verbracht hat. Schon als Kind habe ich begeistert seinen Geschichten zugehört und so auch diesmal, als er wieder eine neue Anekdote hervorholt.

Das Thema lässt uns auch während des Abendessens nicht los und ich werfe spontan und ohne nachzudenken in die Runde: „Eigentlich müsstest du die ganzen Geschichten mal aufschreiben - so lange du noch alle Murmeln auf der Reihe hast und dich daran erinnerst.“ Gelächter am Tisch, aber was als nicht ganz ernst gemeinte „wilde Idee“ beginnt, nimmt schnell Gestalt an, als auch meine Eltern zustimmen, dass mein Opa ja tatsächlich so viel erlebt habe und das irgendwann verloren geht.

Und so beginnt mein Opa mit 82 Jahren seine Erinnerungen an die vielen Jahre in Afrika aufzuschreiben. Er kämpft tapfer mit den Herausforderungen der modernen Text- und Bildverarbeitung, öffnet alte Koffer, gräbt Dutzende Dokumente, Vokabelhefte und unzählige Briefe und Fotos aus, liest, scannt ein, bearbeitet. Immer mehr fällt ihm ein, ich bekomme regelmäßig Updates zu neuen Geschichten, kurze Episoden, die ich auch noch nicht kenne - und natürlich auch den einen oder anderen „Hilferuf“. Dann, Ende Juli 2021 die Nachricht: „Julia, es ist fast geschafft, ich bin im April 1988 angekommen, das Ende der Zeit in Afrika.“

Etwas Zeit geht noch ins Land, bis ich die Texte und Bilder bearbeitet, korrigiert und in ein finales Dokument für den Druck integriert habe - aber schließlich ist auch das geschafft.

Wenn ich durch die vielen Seiten blättere und den unvergleichlichen Erzählstil meines Opas lese, der es mir erlaubt, mich sofort in die Situation hineinzuversetzen und mir die Dinge bildlich vorzustellen, lache ich oft Tränen, bin fasziniert von den Geschichten und Begegnungen - und wahnsinnig stolz auf meinen Opa.

Ich wünsche alle Lesern, dass sie diese Begeisterung und Faszination ebenfalls spüren mögen und viel Vergnügen bei der Lektüre.

Julia Körner

Hannover im Oktober 2022

Inhaltsverzeichnis

Und so fing alles an

1.1 Die Vorgeschichte

1.2 Die Dienstreisen

1.3 Die Tropenuntersuchungen in Zwickau

1.4 Fahrprüfungen und Fahrerlaubnis

1.5 Der Arbeitstag in einer IFA-Werkstatt

Der Beginn - 1978 bis 1980

2.1 DDR-Staatsbesuch im Januar 1979 in Angola

2.2 Das erste Mal nach Lobito und Benguela in Angola

Vier Jahre Mocambique - 1979 bis 1983

3.1 In Nampula, der weißen Stadt im Busch

3.2 Auf Schmugglerfahrt mit Abdul Sacur 1980

3.3 Nampula und der Kampf um alles

3.4 Woher kommen die

Mixturas?

3.5 Die Hochzeit von Abdul Sacur Issak Juma mit Julica 1982

3.6 Und weiter geht es in Nampula

3.7 Die Erlebnisse mit Senhor Grosch von 1980 bis 1983

3.8 Das Kraftwerk von Nampula

3.9 Inlandflugerlebnisse mit der

Lineas Aereas Mocambicque

3.10 Begebenheiten aus unseren Hotel

Tropical

Ihlia de Mocambique - Ein Weltkulturerbe

4.1 Einwohner der Ihlia, die zu Freunden wurden

4.2 Besuch der Kaschu-Schnapsbrennerei

4.3 Folklore der Ihlia de Mocambique

Das Hotel

Tropical,

Edelholz und Maconde-Schnitzerei

Die weiteren Jahre in Nampula

6.1 Internationale Freunde

6.2 Festessen im Hotel

Tropical

Das weiße Feriendorf Chocas Mar am Indico

Die wilden Jahre in Nampula und in Mocambique

8.1 Besuch der Geologen in Muiane

8.2 Die cleveren Kleinganoven auf dem Markt

8.3 Kurztrip nach Ribaue

8.4 Musikevent in Nampula

8.5 Alltag in Nampula

8.6 Der Wahnsinn geht weiter

8.7 Die wilden Jahre in Nampula gehen 1983 weiter

Die Abenteuerreise nach Lichinga am Lago Niassa

9.1 Die Seegaststätte am Lago Niassa

9.2 Maniamba und ein Besuch im Ur-Africa

Zurück in Nampula

10.1 Ein Wochenendausflug nach Morrobino

10.2 Der Alltag in Nampula hat uns wieder

Das Jahr 1984 in Luanda, Angola

11.1 Das Interessanteste aus der Zeit in Luanda

11.2 Der berühmte Kilometer 43

Wieder in Mocambique 1985

Mocambique - Ein letztes Mal?

Wieder an der Westküste des Kontinents - Angola 1985

Angola und Luanda 1986

Benguela und Lobito im Süden Angolas 1987

Und wieder Westküste Africas - Angola 1987

Maputo 1988 - Endgültig im Kommerz angekommen

Die neuen Herausforderungen

19.1 Eine neue und doch wieder alte Aufgabe

19.2 Der Umbruch

19.3 Und so fing alles neu an

Nachwort

Danksagung

Personenverzeichnis

Abkürzungen

Anhang

1 Und so fing alles an

1.1 Die Vorgeschichte

Ein Anruf im Frühjahr 1978 von der Kaderabteilung (heute Personalbüro) riss mich aus meiner überschaubaren Tätigkeit in der Versuchsabteilung des ehemaligen KfZ Werkes Ernst Grube in Werdau. In einem Gespräch mit der Kaderleiterin eröffnete man mir, ob ich bereit wäre, eine Tätigkeit als Kundendienstmitarbeiter zu übernehmen. Dies sollte für das Automobilwerk Ludwigsfelde erfolgen. Das Automobilwerk war Produzent des in Werdau entwickelten LKW W50, an der ich maßgeblichen Anteil hatte. Die neue Tätigkeit solle im NSW (Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet) erfolgen. Hierbei ging es konkret um Afrika. Das Automobilwerk lieferte größere Stückzahlen des LKW W50 in afrikanische Länder.

Ich stand dem Angebot positiv gegenüber. Endlich die Welt sehen und kennenlernen. Nach den Gesprächen in der Kaderabteilung kam die Überzeugung der Familie und der Eltern von dem wohl nicht alltäglichen Vorhaben. Die Familie stand allem sehr aufgeschlossen gegenüber. Auch der Aufgabe, zu Hause alles allein zu bewältigen, wolle man sich stellen. ’Wir werden es schon schaffen’ war die Meinung von Frau und Tochter. Die Eltern wollten nicht im Wege stehen und sagten einfach „Machen“. Damit waren die Bedenken ausgeräumt und es konnte losgehen.

Nach meiner Zustimmung erfolgte das übliche Prozedere:

1. Interne Überprüfung durch die entsprechenden staatlichen Stellen

Das beinhaltete politische Zuverlässigkeit, keine Familienangehörige in der BRD oder im westlichen Ausland. Aber so genau prüfte man wohl nicht, denn wir hatten ja Verwandtschaft in der BRD, zu der meine Eltern jährlich einmal gefahren sind.

2. Sprachlehrgang

Einen Sprachlehrgang in der portugiesischen Sprache an der Betriebsakademie des Ministeriums für Allgemeinen Landmaschinen und Fahrzeugbau (MALF) in Brielow absolvierte ich erfolgreich mit Sprachkundigen Prüfung 1 und 2. Mit diesem Lehrgang waren das Einsatzgebiet und die Länder festgelegt. Es geht in das portugiesische Sprachgebiet. Es wurde speziell das technische Portugiesich gelehrt, aber auch die Umgangssprache kam nicht zu kurz. Der Sprachlehrer, Herr Milan Poti aus Ungarn, war unser Lektor. Er lehrte zwölf Sprachen darunter Suaheli und auch die arabische Sprache. Ein wahres Sprachgenie. Hier gab es schon eine echte Begebenheit. Zu der Zeit waren die Weltklassekanuten der DDR Nationalmannschaft zum Training in der gleichen Unterkunft. Zum Abendessen gab es da schon manchen Gesprächsstoff. Sie waren auch nur Menschen und keine Kostverächter, zumal die Trainer um diese Uhrzeit nicht mehr anwesend waren. Bei einem Bier, einem Glas Wein oder Sekt kamen wir schnell ins Gespräch. Was wir machen, wohin wir gehen etc. Hatte doch einer aus dem Englischkurs die Schnapsidee und fragte: „Kann ich morgen früh einmal in ein Kanu einsteigen?“ „Ja natürlich, wenn du es hinbringst.“ Anderer Tag und es ging mit vielen Zuschauern los. Eine Kanutin zeigte es vorher mehrmals. Der gute Mann nickte, okay, einsteigen und Rolle seitwärts war eins. Mann im Wasser, Kanu drei Mal längs um die Achse gedreht, aus der Traum. „Die Balance ist alles und für Ungeübte ist das Einsteigen kaum durchführbar“, sagte uns die Kanutin. Mit anderen Worten, nichts für Laien.

3. Kundendienstschulungen in Ludwigsfelde

Die Kundendienstschulungen in Ludwigsfelde bezogen sich auf Ersatzteilkatalog und auf technische Dokumentationen. Auch am Fahrzeug wurden Schulungen durchgeführt. Da hatte ich ja viel Vorlauf durch meine Entwicklungsarbeit am W50 in der Versuchsabteilung des Kraftfahrzeugwerkes Ernst Grube Werdau. In einem gesonderten Seminar teilte man uns die Reisezeiten mit. Jeweils zehn bis maximal zwölf Wochen vor Ort im jeweiligen Einsatzland. Dann vier bis maximal sechs Wochen im Heimatland. Das beinhaltete auch acht bis zehn Tage im Autowerk Ludwigsfelde zu speziellen Schulungen über technische Weiterentwicklungen. Der Rest der Zeit war für die Familie und zur neuen Reisevorbereitung vorgesehen.

In einer persönlichen Beratung bekam ich meine Einsatzdirektive. Diese beruhte auf dem Sprachlehrgang und somit portugiesisches Sprachgebiet. Sie lautete Angola, Mocambique und Guinea-Bissau. Auch Brasilien stand mit im Raum, falls die Verhandlungen über die Handelsverträge erfolgreich verlaufen sollten. Änderung Vorbehalten sagte man gleich dazu. Darüber musste ich erst einmal schmunzeln. Zuletzt informierte man mich über die Währung, die ich zur Verfügung hatte. Es gibt für jeden Einsatz Traveller Checks und US-Dollar in bar.

4. Untersuchung auf Tropentauglichkeit

Letztlich erfolgte die Untersuchung auf Tropentauglichkeit vor der Ausreise. Als erstes wurde die Impfung gegen Gelbfieber im Sankt Georg Krankenhaus Leipzig verabreicht. Diese wurde gleich noch mit der Impfung gegen Pocken verbunden. Diese zwei Krankheiten waren laut Weltgesundheitsorganisation noch nicht ausgerottet. Sie grassierten damals noch im südlichen Africa, Amazonien und im Kongobecken. Die Impfungen gegen Cholera, Wurmtabletten gegen Hakenwürmer sowie die Malaria-Prophylaxe erhielt ich in der Poliklinik West des HBK in Zwickau. Diese Impfungen erhielt man zu jeder erneuten Ausreise. Hier wurde auch bei jeder Einreise die Tropenuntersuchung durchgeführt. Diese vielen Impfungen über zehn Jahre füllten zwei komplette Impfausweise. Die Erstausreise erfolgte nach Angola und später auf längere Zeit nach Mocambique.

5. Lebensbedingungen der Zielländer

Auch auf die Lebensbedingungen in diesen Ländern möchte ich noch kurz eingehen. Wir wohnten in Hotels mit mittlerer africanischen Ausstattung mit all seinen Unannehmlichkeiten. Was immer man sich darunter vorstellt. Es ist eben Africa der Achtziger Jahre. Für die Hotelgäste waren die Mahlzeiten von wenig bis nichts ausgelegt. Eigenversorgung war immer angesagt. Man brachte eben alles mit. Ansonsten nutzten wir die Möglichkeiten in den Werkstätten. Hier konnten wir die Mahlzeiten zubereiten und einnehmen. Das war in Mocambique Alltag. In Angola betrieb IFA-Service in Luanda ein eigenes Hotel mit der dazugehörigen Werkstatt Manauto 5. Da gab es DDR-Standard im gesamten Hotelbereich. In Benguela, einem meiner Einsatzorte, wurde ein Haus von der Firma Manauto 100 gestellt. Hier war komplette Eigenversorgung, vom Besorgen bis zum Kochen angesagt.

1.2 Die Dienstreisen

Auf diese Vorgeschichte folgten zehn Jahre mit Dienstreisen nach Africa mit unglaublich vielfältigen Eindrücken und Erlebnissen. Meine Haupteinsatzgebiete waren Nampula und später Maputo in Mocambique, sowie Luanda und Benguela in Angola. Obwohl die „Dienstreiseplaner“ (von mir auch „Würfelspieler“ genannt), darauf achteten, dass man nie zu lange am selben Ort war, hatte ich nach meinen ersten Einsätzen eine sehr lange kontinuierliche Einsatzzeit in Nampula, Mocambique. So wurde diese Zeit zu meiner schönsten und erlebnisreichsten, in der ich viele Bekanntschaften knüpfte, von denen einige zu echten Freundschaften wurden - unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Herkunft. Man war einfach aufeinander angewiesen.

Die späteren Aufenthalte ab 1984 waren von deutlich mehr Diskontinuität geprägt, ich wurde mehr oder weniger wechselnd an zwei Standorten in Angola eingesetzt. Auch nach Mocambique kehrte ich noch zweimal zurück, allerdings in ein stark verändertes Land, welches am Ende nur noch wenig mit den „besten Jahren“ gemein hatte.

Ich hätte meine Tätigkeit in Africa gerne fortgeführt, doch auf Grund der Sicherheitslage und dem sich anbahnenden Umbruch in der DDR erwarteten mich neue Herausforderungen, denen ich mich ab 1988/1989 stellen musste. In Tabelle 1.1 sind die Daten und Aufenthaltsorte als Überblick zusammengefasst.

Die Dienstreisen selbst wurden immer von der Zentrale, dem Automobilwerk Ludwigsfelde, organisiert. Das lief wie nachfolgend beschrieben ab.

Ich selbst kam aus dem Kraftfahrzeug-Werk Ernst Grube, Werdau. Vom Ministerium für Allgemeinen Landmaschinen- und Fahrzeugbau (MALF) war ich für das Außenhandelsunternehmen Transportmaschinen (TM) angefordert worden. TM wiederum ordnete, nach fachlicher Auswahl, die Reisekader dem jeweiligen anfordernten Betrieb zu. Die Entlohnung lief normal über den Betrieb, in dem man beschäftigt war. Alle anderen Kosten wie die Auslösung und weitere Unkosten wurden in US-Dollar an den Reisekader in Travellerschecks oder in bar gezahlt. Alle Flug kosten übernahm TM und stellte dies dem Betrieb, für den man tätig war, in Rechnung. Diese waren über diese zehn Jahre enorm. Eine Zahl zu den Kosten war nie zu erfahren. Aber man geht von 3000 US-Dollar pro Dienstreise inklusive Flugkosten aus.

Tabelle 1.1: Überblick zu Aufenthaltszeiten und Orten der Dienstreisen in Africa

Zeitraum

Ort

Januar - April 1979

Benguela und Luanda, Angola

April 1979 - Dezember 1983

lx Beira und 15x Nampula, Mocambique

Januar - Dezember 1984

3x Luanda, Angola

Januar - September 1985

Nampula, Maputo, Mocambique

Oktober - Dezember 1985

Luanda, Angola

Januar - Dezember 1986

3x Luanda, Angola

Januar - Dezember 1987

3x Benguela, Angola

Januar - April 1988

Maputo, Mocambique

Eine Dienstreise dauerte zehn Wochen, in Einzelfällen auch bis zu zwanzig Wochen. Anschließend vier Wochen zurück in die DDR. Hier wurde man auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Das waren Schulungen, technische Weiterbildung und auch Zeit für die Familie. Da ich auch immer „Überstunden“ hatte, brauchte ich nicht im Heimatbetrieb zur Arbeit anzutreten.

Nach den vier Wochen ging die neue Reise los, nach den Worten „Neues Spiel, Neues Glück“. Da wurden wieder die Präsente und Lebensmittel auf die 20 Kilogramm bemessen, was nie so einfach war. Aber mehrmals hatte ich Glück und musste dienstlich Übergepäck mitnehmen. Da hat man in Ludwigsfelde noch einmal richtig viel an Waren des täglichen Bedarfs eingekauft. So kamen oft 40 bis 50 Kilogramm auf die Waage, inklusive des betrieblichen Übergewichtes.

Durch diese zehnwöchigen Dienstreisen erklären sich auch die vielen Überquerungen des Äquators und die Gesamtsumme der Flugkilometer. Eigentlich diente das Fliegen ja nur der Erreichung des Zielortes. Aber auch auf diesen Flugreisen gab es durchaus interessanten Begebenheiten.

So z.B. 1980 bei einer Zwischenlandung in Tripolis (Libyen). Dort herrscht strenges Alkoholverbot. Selbst im Transitraum patrouillierten die Revolutionswächter in ihren langen weißen Gewändern und Flip-Flops und kontrollierten, dass auch dort der mitgebrachte Alkohol nicht getrunken wurde. Kurioses passierte mir hier, als unser Flug aufgerufen wurde und ich durch die geschlossen Gangway zum Flugzeug ging. Ein junger Revolutionswächter tippte mir auf die Schulter. Er sagte mehrmals „Mister Beer, Mister Beer“. Ich zeigte nach oben und sagte ’Allah dies sieht’. ’Nix Sehen’ sagte er und zeigte auf die geschlossene Gangway-Brücke. Das Büchsenbier war ja im Koffer. Wir wussten durch unsere Piloten, dass die Revolutionswächter auch im Transitraum kontrollierten und hatten daher nichts im Handgepäck. Der Revolutionswächter mit seiner umgehängten Kalaschnikow begleitete mich bis an die Flugzeuggangway. „Mister, Beer, Beer“, waren immer wieder seine Worte. Ich sagte ’Nix Beer’ und bestieg schnell die Gangway zur IL 62.

Ein kurioser Vorfall ereignete sich hier im Januar 1985 auf meinem Flug nach Maputo, der mir im Nachhinein zu denken gab. Auf dem Flughafen Tripolis stand die IL 62 des letzten Fluges 1984 von Maputo nach Berlin. Der rechte Flügel zeigte unnatürlich nach hinten. Passagiere waren nicht zu sehen, aber technisches Personal der Interflug die aus unserer Maschine mehrere große Kisten ausluden. Was war da geschehen? Unser altbekannter Flugkapitän hat es uns auf dem Weiterflug nach Maputo erklärt. Nach der Landung der Maschine, die aus Maputo kam, haben die libyschen Einweiser die Piloten an den vielen Gangways eingewiesen. Aber dabei haben die doch einfach einen der Lichtmasten übersehen, der abseits stand. Da hat es kurz „KNACKS“ gemacht und der Flügel stand etwas nach hinten. Alkohol war bestimmt nicht im Spiel. Da sind die Sittenwächter zu religiös. Aber wer weiß? Für die Passagiere hat man eine Maschine aus Berlin geschickt und sie konnten einen Tag später weiterfliegen. Davon habe ich später nie wieder etwas gehört, aber auch nicht mehr nachgefragt.

Tripolis wurde ansonsten nur angeflogen, wenn Ersatzteile oder Güter für die DDR-Botschaft geliefert wurden oder noch andere Aufgaben Vorlagen. Ansonsten erfolgte der Flug ab Berlin-Schönefeld bis zum Flugdrehkreuz Westafrikas Lagos in Nigeria. Nach dem Zustieg neuer Passagiere und dem Zwischentanken ging es direkt bis Maputo.

Auch über den Wolken gab es erwähnenswerte Erlebnisse. Über dem Kongobecken gibt es meist sehr starke Turbulenzen. Die wurden durch die aufsteigende feuchtheiße Gewitterluft verursacht. Die Piloten gingen dort auf die höchstmögliche Flughöhe von 12000 Metern. Das ließ die IL62 gerade noch zu. Unter uns dicke Wolkenberge mit starken Gewittern. Die Blitze zwischen den Wolkenbergen sahen immer fantastisch aus. Aber auch Vorfälle wie das schlagartige Absacken der Maschine um 200 bis 300 Meter waren keine Seltenheit. Die russische IL 62 war stabil und man bezeichnete sie auch als „Eisenschweine“ der Lüfte. Natürlich war alles, was auf den kleinen Tischen an der Sessellehne stand, in der Luft. Man war dann eben mit Kaffee, Wasser oder ähnlichem besudelt. Aber meist gaben die Piloten vor dem Erreichen des Kongobeckens die Warnung über Turbulenzen durch. Aber einige Male kamen diese zu spät und mein Bierbecher kam von der Kabinendecke zurück.

Abb. 1.1: Unser Transport-Arbeitspferd die IL 62, immer zuverlässig und sicher. Kapitän Kapphahn von der Fluglinie IF 860 der Interflug stellte mir das Foto am 14.03.1984 zur Verfügung.

Das Kongobecken war immer etwas Besonderes. Auch das Ausladen des Gepäcks in Maputo war oft abenteuerlich. Mehrmals war keine Rutsche vorhanden, die an die Maschine gestellt werden konnte. Da warf man die Koffer einfach aus der Ladeluke des Flugzeuges. Das bekam manchem Koffer nicht gut. Aufgeplatzt und aufgerissen bei Stoffkoffern war da schon möglich. Diese Variante des Ausladens kam selten vor. Aber auf Inlandflügen um so öfter.

Abb. 1.2: Im gesamten Zeitraum meiner Tätigkeit habe ich eine Gesamtflugstrecke von 550.400 km zurückgelegt und den Äquator sechzig Mal erfolgreich überflogen. Dazu kommen noch ca. 25.000 km auf Inlandsflügen. Der längste Flug mit der Aeoroflot über 50 Stunden erfolgte von Maputo über Daressalam, Aden, Bombay in Indien, Taschkent, Moskau nach Berlin.

1.3 Die Tropenuntersuchungen in Zwickau

Die Tropenuntersuchungen erfolgten regelmäßig in der Poliklinik West des Heinrich Braun Krankenhauses. 1978 gab es alles an Impfungen, was für Africa erforderlich war. Bei weiteren Ausreisen wurden nur noch Choleraspritze, die Wurmtabletten und Malariaprophylaxe verabreicht. Das alles reichte in zehn Jahren für zwei Impfpässe aus. Auch nach der Einreise in die DDR musste man innerhalb von vierzehn Tagen zur Tropenuntersuchung in der Klinik erscheinen. Das habe ich immer als vorbildlicher DDR-Bürger an den ersten drei Tagen erledigt. Aber es war auch einmal verkehrt vorbildlicher DDR-Bürger zu sein. Das kam so.

Es war im Herbst 1981. Ich kannte da schon die Familie von Otacilio, dem brasilianischen Arzt. Mit ihm verkehrten wir oft. Es ergab sich kurz vor der Ausreise aus Mocambique. Wir hatten in seinem Haus eine Abschiedsfeier mit etwas zum Essen, Bier und natürlich Whisky organisiert. Das waren in der gemütlichen Runde doch zwei Whisky zu viel. Einreise, nächsten Tag zur Tropenuntersuchung. Das Ende: sehr schlechte Leberwerte. Sagte die Tropenärztin zu mir: „Herr Zeumer, ich kann Ihnen keine Wiederausreise gestatten. Ihre Leberwerte sind so schlecht, dass ich keine Verantwortung übernehmen kann.“ Ich stand unter Schock. Was nun? Es kam die gute Idee auf, in den Intershop zu fahren und für ein paar US-Dollar ein Paket West-Kaffee und eine große Schachtel Mon Cheri zu kaufen. Wieder zu ihr in die Tropenstation und alles überreicht. „Herr Zeumer“, teilte sie mir mit, „ich gebe Ihnen den Schein für die Tropentauglichkeit zur erneuten Ausreise. Aber nur auf eigene Verantwortung.“ Ich versprach ihr, mich vorbildlich zu verhalten. Auf ihre Frage was ich getrunken hätte, gab ich zur Antwort Whisky. „Aber Frau Doktor, das sind 55% Wasser und nur 45% Alkohol.“ Was als Scherz gedacht war, kam nicht gut bei ihr an. Sie sagte in einem barschen Ton: „Herr Zeumer, so können Sie nicht mit mir reden.“

Ich bin kleinlaut zur Tür und verschwunden. Diese Tropenärztin hat mich über die vielen Jahre medizinisch vorbildlich begleitet und ist 1988 in Rente gegangen. Eine sehr gute Tropenärztin. Diesen Vorfall schilderte ich bei Ankunft in Nampula unserem brasilianischen Arzt Otacilio. Der sagte zu mir: „Carlos, die wissen ja gar nicht wie es in diesen heißen Tropen zugeht und welche Krankheiten es hier gibt. Da gehört Whisky einfach dazu. Du musst nur Folgendes beachten: Nach der Wiedereinreise in Deutschland gehst du erst nach vierzehn Tagen zur Tropenuntersuchung.“ Diese vierzehn Tage waren vorgegeben. „Vorher musst du vierzehn Tage nur trockenes Brot und Magerquark essen. Das musst du durchstehen und wirst sehen, alles ist gut.“ Gesagt und getan.

Abb. 1.3: Ärztliche Bescheinigung zur Tropentanglichkeit

Zur nächsten Einreise und folgender Untersuchung war der Erfolg bei der Ärztin überwältigend. Sie sagte zu mir: „Na Herr Zeumer, es geht doch.“Ich hatte vorsichtshalber West-Kaffee mitgenommen und ihr überreicht. Wir waren beide zufrieden. So endete diese missliche Episode doch gut und vor allem „lehrreich“. Damit waren auch die immer wiederkehrenden Abschiedsfeiern bei Otacilio gesichert. Auch bei späteren Einreisen gab es nie mehr Probleme. Aber trockenes Brot und Quark waren obligatorisch.

1.4 Fahrprüfungen und Fahrerlaubnis

Im Weiteren war die Landesfahrerlaubnis in Angola und Mocambique gefordert, da die Internationale Fahrerlaubnis nicht anerkannt wurde. So musste ich in beiden Ländern die Fahrerlaubnis neu ablegen. Das erfolgte immer mit dem DDR-Botschaftsfahrer und einen Fahrlehrer des jeweiligen Landes. Dieser erklärte die landesspezifischen Besonderheiten. Da in Mocambique Linksverkehr herrscht, war man besonders streng. In beiden Ländern sagten die Fahrlehrer immer, dass man, wenn die Situation es zuließe, nicht bei roter Ampel anhalten sollte. Der Fahrer des nachfolgenden Autos fährt dann garantiert auf, da er dieses Verhalten nicht gewohnt ist. Damit sollte man Unannehmlichkeiten vermeiden. Alles geschafft und das Fahren in dem wilden Straßenverkehr konnte beginnen. Gaspedal, Bremse und Hupe waren das wichtigste Utensil am Fahrzeug.

1.5 Der Arbeitstag in einer IFA-Werkstatt

Auch wenn sich dieser Bericht auf die Erlebnisse und Begebenheiten außerhalb der Arbeitswelt konzentriert, möchte ich hier einen kurzen Einblick in einen „typischen Arbeitstag“ während meiner Zeit in Africa geben.

Das Arbeitsleben war geprägt von den Bedingungen des jeweiligen Landes. In den Hauptstädten war alles straffer organisiert, als in den Stützpunkten im Landesinneren. In der Hauptstadt eines Landes stand die Werkstatt unter ständiger Kontrolle des Handelsrates der Botschaft, des Kundendienstleiters und seiner nachgeordneten Mitarbeiter. Hier sollte eine Vorbildwirkung auf die Arbeitskräfte des Landes erzielt werden. Das gelang nur teilweise. Dieses Problem habe ich in meinem ersten Einsatz in der Werkstatt Viana 1979 erlebt und beschrieben.

Abb. 1.4: Die ganze Sammlung von Führerscheinen: (i) Internationale Fahrerlaubnis der DDR, (ii) Fahrerlaubnis Angola, (iii) Fahrerlaubnis Mocambique.

Die Arbeitszeiten wurden in Zusammenarbeit mit der Partnerseite festgelegt. In Luanda/Angola galt die Arbeitszeit von 7 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr für das angolanische Personal. Zwei Stunden Mittagspause waren erforderlich, da die Mitarbeiter nach Hause gingen um ihr Mittagessen einzunehmen. Auch wegen der großen Mittagshitze war diese Pause für eine Siesta angedacht. Für die deutschen KD-Mitarbeiter galt die gleiche Zeit mit Beginn 8 Uhr. Wir hatten auch die Aufgabe, die Angolaner zur Einhaltung der Zeiten zu überzeugen. Das gelang nur sehr beschränkt, um nicht zu sagen, bei 70 Beschäftigten, die Werkstattleitung nicht mitgerechnet, fast unmöglich.

Anders war es in Manauto 100 in Benguela. Hier hatte der Direktor, ein Portugiese, noch „Zucht und Ordnung“ aus der Kolonialzeit übernommen und konsequent weitergeführt. Wir brauchten keine Maßnahmen einzuleiten oder Kontrollen durchzuführen. Auch ist die Mentalität der Menschen eine andere. Sie sind viel disziplinierter und auch offener und freundlicher als in Luanda. Die Anzahl der Beschäftigten war hier mit zwanzig überschaubar. Die Führungskräfte sind nicht mit eingerechnet. Die Arbeitszeiten orientierten sich an den Vorgaben aus der Werkstatt in Luanda.

In Nampula in Mocambique war alles anders. Hier nahm man es mit den Arbeitszeiten nicht so genau. Als Prinzip galt, früh sind alle da, dann sind einige einmal weg und am Feierabend alle wieder da. Wir hatten da kein Mitspracherecht und die Mocambiquaner haben sich das auch verbeten, darauf Einfluss zu nehmen. Man musste es unter der problematischen Versorgungslage verstehen und akzeptieren. Diese Problematik wird später noch ausführlich beschrieben. Die Anzahl der Beschäftigten konnten wir nie genau ermitteln. Sie änderte sich täglich je nach Versorgungslage bei Energie, Wasser, Kraftstoff und Lebensmitteln.

Arbeitsbeginn war 8 Uhr. Da waren auch meist alle anwesend, aber im Laufe des Tages richtete sich die Anwesenheit dann nach den vorgenannten Faktoren. Wir als KD-Mitarbeiter mussten uns an diese Gegebenheiten anpassen und diese Wege mitgehen. Wir taten es mit Bravour und unterstützten die Werkstattmitarbeiter mit all unseren Möglichkeiten.

In der Werkstatt Nampula führte ich mehr oder weniger meine Schulungstätigkeit durch und beriet die einheimischen Mitarbeiter bei kniffligen Arbeiten und Fragen. Ein zweiter KD-Mitarbeiter unterstützte die mocambiquanischen Arbeitskräfte direkt in der Werkstatt. Er hatte dort beratende Funktion aber auch direkte Arbeiten am Fahrzeug mit auszuführen. In der Theorie gut, in der Praxis richtete sich aber alles nach der Versorgungslage. Auch unter den prekären Bedingungen dieses Landes haben wir unsere Aufgaben erfüllt.

Der W50-Muldenkipper als „Arbeitspferd“ wurde nur in geringer Stück zahl durch Mocambique importiert. Zum Einsatz kam er im Norden des Landes z.B. in Muiane und überwiegend in der Bergbauprovinz Moatize. In letzerem Gebiet gab es keinen IFA-Service. In besonderer Erinnerung bleiben mir die Vorfälle im Zusammenhang mit dem Fahrzeug in Nampula, auf die später noch eingegangen wird.

Abb. 1.5: Diese W50-Muldenkipper waren in Mocambique eingesetzt.

Teil IErste Begegnungen mit Africa

2 Der Beginn - 1978 bis 1980

Mein erster Einsatz in Africa führte mich nach Benguela und Luanda in Angola. Als „Neuling“ musste ich mich erst einmal orientieren und mit dem Kontinent und dem Land vertraut machen. Auch die Sprache holperte am Anfang noch etwas, trotz des Intensiv-Kurses und den vielen Stunden „verständnislosen Hörens“. Aber bald lernte ich, wie „der Hase läuft“ oder wie man in Africa sagt „das Gnu springt“, schloss erste Bekanntschaften und erkannte schnell die Wichtigkeit eines gut funktionierenden Versorgungsnetzwerkes. Ein Wissen, das besonders später in Mocambique (über)lebenswichtig werden sollte.

2.1 DDR-Staatsbesuch im Januar 1979 in Angola

Eine Episode gleich zu Beginn meines Einsatzes 1979 erlebte ich im Januar des gleichen Jahres. Zum Staatsbesuch einer DDR-Regierungsdelegation mit Erich Honecker in Angola, kam es zu folgender Begebenheit. Die Ehrentribüne stand am Rande eines Maisfeldes. Ein Teil der unteren Charge der Ehrengäste hatte bereits Platz genommen. Da fuhr eine Planierraube vor und planierte etwa eine Fläche von ca. 200 mal 200 Metern von diesem Maisfeld. Das geschah seitlich neben der Ehrentribüne. Alle klatschten Beifall. Nach etwa 30 Minuten landete auf dieser Fläche ein Militärhubschrauber und brachte noch Sicherheitskräfte. Da die Erde in der afrikanischen Hochsommerzeit staubtrocken ist, landete der Heliokopter mit einer rießigen Staubwolke. Diese war sehr hoch, aber vor allem sehr dicht. Jetzt klatschte keiner mehr Beifall. Alle, in ihren weißen Sommeranzügen, sahen kakaobraun gepudert aus.

Wir als DDR „Zaungäste“ natürlich auch. Das große Endstauben ging los. Auch wir machten uns wieder fein. Ein Trupp Reinigungskräfte, ausgerüstet mit Staubwedel, rückte an und säuberte die Ehrentribüne inklusive aller Stühle.

Als alles nach 45 Minuten wieder sauber war und alle erneut Platz genommen hatten, sprangen einige Militärs wieder in den Heliokopter. Motoren an, Start und in mitten einer erneuten rießigen Staubwolke entschwand der Heliokopter unseren Blicken. Auch jetzt gab es keinen Beifall mehr. Hoch von den Stühlen und erneut die kakaobraunen Sommeranzüge entstauben. Auch wir beteiligten uns wieder. Der Reinigungstrupp erscheint erneut auf der „Bühne“ und säubert mit den Wedeln in einer Stunde erneut die Ehrentribüne. Das alles bei 40 Celsius in praller Sonne - eben Africa live.

Nach weiteren 30 Minuten nahmen Erich Honecker und der Staatspräsident von Angola, Augustino Netto, auf der Ehrentribüne Platz. Beifall gab es auch, wenn auch verhalten. In Africa sieht man nicht alles so verbissen und nimmt es gelassen. Besondere Erlebnisse werde ich in den folgenden zehn Jahren in Africa noch öfters erleben.

Abb. 2.1: Das ist dieses planierte Maisfeld, wo die Zuschauer Aufstellung nahmen und die hohen Staatsgäste begrüßten.

Abb. 2.2: Die DDR-Delegation zum Staatsbesuch 1979 in Angola. Obere Reihe von links: Außenminister Oskar Fischer, Wirtschaftsminister Günter Mittag, Erich Honecker und Präsident von Angola Augustino Netto.

2.2 Das erste Mal nach Lobito und Benguela in Angola

Eine meiner ersten Aufgaben in Angola war im Februar 1979 die Überführung von W50 Fahrzeugen per Achse nach Lobito/Benguela. Mit dabei war auch Jochen, ein Kollege, den ich 1984 als Werkst at Heiter in Luanda wiedertraf. Die Fahrstrecke betrug etwa 800 km und führte in Küstennähe entlang. Etwa 100 km vor Lobito begann ein Kampfgebiet. Hier waren die Unita-Rebellen sehr aktiv. Von kubanischem Militär begleitet, kamen wir sicher durch dieses Kampfgebiet. In der Dunkelheit hörten wir starke Feuergefechte. Diese Fernstraße war meist der Ort dieser Kampfhandlungen. Wir durchfuhren dieses Gebiet mit erhöhter Geschwindigkeit und mit Standlicht. Das war ein abenteuerliches Unterfangen. Als Neuling hatte man doch, wie man so sagt „Arschsausen“. Wir kamen aber sicher in Benguela an.

Die Rückfahrt erfolgte mit PKW wieder durch das Gebiet der Unita-Rebellen. Wir wurden wieder durch das kubanische Militär abgesichert.

Nach der Rückkehr aus Benguela erfolgte der Einsatz im Zweigbetrieb von Manauto 5 in Viana bei Luanda. Dieser ist ca. 30 km entfernt. Da konnte ich das gelernte technische Portugiesisch anwenden.

1. Ich führte die technischen Schulungen in der Theorie durch.

2. Auch technische Schulungen am Fahrzeug W 50 erfolgten.

3. Praktische Fahrübungen mit den dafür vorgesehenen Mitarbeitern.

4. Praktische Hilfe bei komplizierten Reparaturen.

Ich stand ja am Anfang meiner Schulungstätigkeit. Aller Anfang ist eben schwer. So ging alles noch etwas holprig vonstatten. Diese Art der Schulungen habe ich über die vielen Jahre durchgeführt. Immer routinierter und nicht mehr holprig erfolgten diese.

Die ersten Schulungen geschafft und Freizeit angesagt. Eine neue, aber angenehme Aufgabe erwartete uns. Es erfolgte der Bau eines Katamarans. Damit sollte die Tropeninsel Musulu, ca. 15 km vor der Küste gelegen, erreicht werden. Von der kubanischen Armee erhielten wir zwei Zusatztanks einer MIG 19. Der Motor kam aus dem Montagewerk von Simson Suhl. Dieses Werk wurde zu der Zeit in leeren Fabrikhallen aufgebaut. Die restlichen Teile kamen vom W50. Der Katamaran war schwimmfähig und seetüchtig. Damit konnten wir Musulu erreichen. Leider konnte ich das Gefährt nicht mit benutzen. Meine Ausreise aus Angola erfolgte ja schon wieder Mitte April. Im Autowerk Ludwigsfelde erhielt ich eine neue Weisung. Erneute Ausreise in der ersten Maiwoche 1979 nach Beira in Mocambique.

Abb. 2.3: Ein Halt am Kwanza-Fluss.

Abb. 2.4: Die Fernstraße von Luanda nach Lobito/Benguela an der Grenze zu Namibia.

Abb. 2.5: Der IFA Freizeit-Katamaran, Marke Eigenbau. Mich findet man leicht gebückt an Land (linke Person).

Teil IIKontinuität und Einzelkämpfertum: Vier Jahre Mocambique

3 Vier Jahre Mocambique - 1979 bis 1983

Meine nächsten Aufgaben erwarteten mich bereits ab Mai 1979 an der Ostküste des africanischen Kontinents, in Mocambique. Daraus wurde ein Zeitraum von etwa vier Jahren ohne Unterbrechung bis 1983. Auch 1985 arbeitete ich noch einmal hier.

Hier erlebte ich Afrika in seiner Urwüchsigkeit und Schönheit. Aber auch Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit wiederfuhren mir. Ich sah auch die bittere Armut, die alltäglich war. Es wurde „fast“ meine zweite Heimat. Quase minha dois terra in Portugiesisch.

Abb. 3.1: Mocambique. Beira hat auch den größten Hafen des Landes. Im Bild das Flughafengebäude.

Auch aus diesem Land gibt es Erlebnisse, die man nicht vergessen kann. Das beginnt in Maputo über Beira, Quelimane, Lichinga und natürlich Nampula. Jetzt war diese Stadt meine zweite Heimat geworden. Eine Stadt mit ca. 35.000 Einwohnern, die 2020 auf 783.000 Einwohner explodiert ist. Bürgerkrieg und hohe Geburtenzahlen machten es möglich. An letzterem Ort verbrachte ich ja mehrere Jahre, auch noch einmal 1985. Die ersten handfesten Aufgaben kamen vorerst in Beira auf mich zu, bevor ich richtig Fuß fassen konnte.

Abb. 3.2: In der Provinz Nampula verbrachte ich vier Jahre mit Höhen und Tiefen. Mit Abstecher nach Lichinga in die Provinz Niassa.

Das kam so: Die Renamo Rebellengruppen, von Südafrika unterstützt, hatten am Rio Ponque eine Eisenbahnbrücke und vor allem die Brücke der Fernstraße nach Nampula gesprengt. Da IFA-Service ja bekannt war und Fahrzeuge besaß, kamen eines Tages vier DDR-Bürger ins Hotel Empaixator, wo wir unsere IFA-Service Unterkunft hatten. Es war ein Lehrer- und ein Arztehepaar. Sie waren in Chimoje als Lehrer tätig. Ihre Fahrzeuge standen auf der Nordseite des Rio Ponque. Auf der Nordseite des Flusses warteten ebenfalls drei Lehrer aus Chimoje mit ihren Fahrzeugen die nach Beira wollten. Also haben wir die zwei Ehepaare und ihrem Gepäck mit zwei Autos 60 km zum Rio Ponque gefahren. Dort war echt was los. Die Armee der Frelimo-Partei hatte dort beide Flussufer mit Planierraupen vom Dschungel befreit. Es lagerten mehrere 100 Menschen, die auf das jeweils andere Ufer wollten. Darunter waren auch einige DDR-Bürger, die weiter wollten. Wir haben gewartet bis das Arztehepaar und die Lehrer übergesetzt hatten und haben die neuen drei Lehrer, die von der anderen Seite kamen, eingeladen. Das war echt abenteuerlich. Die Fotos zeigen das. Auch waren noch zwei russische Schwimmpanzer eingesetzt. Der Rio ist dort ca. 300 m breit in der Trockenzeit. Wenn die Monsunregenzeit ist, beträgt die Breite bis zu 2000 m. Aber wir sind mit unseren Lehrern gut in Beira angekommen und haben, dank unserer Beziehungen, auch im Hotel drei Zimmer organisiert.

Weitere Hilfe wurde erforderlich. Tage später abends, gegen 22.30 Uhr, stand der Direktor von der Firma Pendray Sousa vor der Zimmertür im Hotel. Diese Firma war unsere Partnerfirma vom IFA-Service. Sein filho steht auf der Nordseite des Rios Ponque. Er fragte mich, ob wir ihn ebenfalls holen könnten. Das war natürlich möglich, aber erst früh nach Sonnenaufgang. Aber es wären noch mehr Leute dabei. Also ging es gleich mit zwei Autos los. Am Rio standen noch zwei Mocambiquaner, drei Briten die als Geologen tätig waren und zwei Schweden. Alle eingeladen mit ihrem Gepäck und es ging die 60 km zurück nach Beira. Das konnte ich natürlich nicht nach Hause schreiben. Der Klassenfeind im IFA-Auto. Zu damaliger Zeit undenkbar. Das war der Auswuchs der Systeme. Aber wir hatten bei allen einen Stein im Brett und man wusste ja nicht, wie man die Leute wieder mal braucht.

Abb. 3.3: Das abenteuerliche Übersetzen über den 300 m breiten Rio Ponque.

Abb. 3.4: Das planierte Flussufer zum Verladen von Mensch und Tier.

3.1 In Nampula, der weißen Stadt im Busch

Die Lebensbedingungen in Maputo und Beira waren für uns noch nicht sehr einschneidend. Durch die DDR-Handelsflotte war immer eine minimale Versorgung gewährleistet. Die Schiffe legten öfters an. Das war auch in Angola so. Es gab ja auch noch Versina, das DDR-Botschaftsgeschäft. In Maputo war auch noch Africa do Sul mit dem Interfranca-Geschäft vertreten. Hier verkaufte man die Waren nur gegen US-Dollar und südafrikanischen Rand.

Das änderte sich als die nächste Reise nach Nampula ging. Bis auf die ersten drei Wochen, wo die mitgebrachten Lebensmittel reichten, war dann Selbstversorgung gefragt. Der Mangel an Lebensmitteln war gravierend. Hier merkte man, dass dieses Land eines der ärmsten der Welt ist. Auf die Alemans, die als Kooperanten gesehen wurden, setzte man einige Hoffnung. So wurde die eigentliche Aufgabe fast zur „Nebensache“. Jetzt stand die Versorgung von uns und leitenden Werkstattmitarbeitern im Vordergrund. Das trieb die tollsten Blüten, wie später noch beschrieben wird. Auch diese Aufgaben haben wir über viele Jahre gemeistert und sind daran auch gewachsen, wenn man aus heutiger Sicht darauf zurückschaut.

Nun wieder eine Episode aus meinen Erlebnissen in Nampula. Früh, gegen 10 Uhr, stand der Direktor von Pendray Sousa an unserer Bürotür. Anruf vom Flughafen Nampula. Ein deutscher Diplomat steht dort und kann nicht weiter. Nun wussten wir nichts von einem deutschen Diplomaten. Es war auch niemand aus Maputo angekündigt. Da ja die Mocambiquaner zwischen BRD und DDR keinen Unterschied machten, dachten wir, es ist ein BRD-Diplomat. Wir fuhren los, man kann ja nie wissen, wer es ist. Zu unserer Überraschung war es der erste Handelsrat der DDR-Botschaft. Was wollte er wohl hier oben!

Abb. 3.5: Die Werkstattfront mit Eingang. Die Firma ist Pendray Sousa und IFA-Service ist der Nutzer unter dem Namen Empresa de ASISTENCIA tecnica-IFA.

Es klärte sich schnell auf. Er sollte zu einer wichtigen Handelskonferenz nach Lilongwe der Hauptstadt von Malawi. Dorthin fliegt alle acht Tage eine kleine achtsitzige Verkehrsmaschine der Malawi-Airlines ab Nampula. Die Maschine aus Maputo hatte drei Stunden Verspätung. So war der Flug nach Lilongwe weg. Da ja jeder in Maputo weiß, dass es dort oben den IFA-Service gibt, die auch Fahrzeuge besitzen, landen alle bei uns.

Das war übrigens auch den BRD-Spezialisten wie Herr Meckes von der Firma Hoechst bekannt, dem wir auch in Beira aus so einer Misere halfen. Er kam damals ebenfalls am Rio Ponque nicht weiter. Wir nahmen ihn auch bis Beira mit und besorgten im Empaixator-Hotel ein Zimmer. Den Herrn Meckes traf ich 1984 in Luanda wieder. Da hat er Farben für unser IFA-Hotel bereitgestellt.

Abb. 3.6: Eingangstor und oben der Schulungsraum im IFA-Servicezentrum in Nampula.

Jedenfalls haben wir unseren Handelsrat ins Auto geladen und in unser Hotel gebracht. Da musste er zwei Tage warten bis die nächste Maschine nach Maputo fliegt. Abends, in der Hotelbar, sagte ich ihm dass wir das gerne machen, den DDR-Spezialisten zu helfen. Aber unsere Benzingutscheine sind auch limitiert und wir könnten das auch nicht ewig durchführen. Er sagte uns ein höheres Limit zu. Das Versprechen hat er eingehalten und es kamen aus Maputo Gutscheine über 2000 Liter zu uns. Wir hatten zwar unsere eigene Spritversorgung aufgebaut, aber das brauchte in Maputo keiner wissen. Auch der Chef unseres Kundendienstes bekam dazu von uns keine Information. Das war „Dienstgeheimnis“ vom IFA-Service Nampula. Unseren „Ehrengast“ setzten wir wieder in eine Boeing 327 der LAM und ab ging es nach Maputo. Damit kein Ausflug nach Malawi. So endete dieser ungewöhnliche Besuch für uns sehr positiv.

Abb. 3.7: