4,99 €

Mehr erfahren.

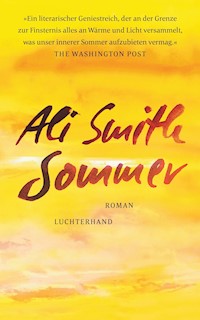

- Herausgeber: Luchterhand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Man stelle sich vor: Jemand gibt eine Dinnerparty, man unterhält sich gepflegt über Gott und die Welt, und zwischen Hauptgang und Dessert steht einer der Gäste auf und geht kurz nach oben. Und kommt nicht wieder. Hat sich im Gästezimmer eingeschlossen. Auf Tage, Wochen, Monate …

Zu einer Dinnerparty bringt der Freund eines Freundes einen Fremden mit, Miles Garth. Man unterhält sich, wird angenehm betrunken, die Diskussionen werden lebhafter, und manchmal schrammen sie auch kurz am Streit vorbei. Man kennt das. Miles fügt sich einigermaßen in die Runde ein, auch wenn er als Vegetarier, der nicht trinkt und manchmal allzu offen spricht, irgendwie anders ist. Doch dann steht Miles mitten unter dem Essen auf, schließt sich im Gästezimmer ein und ist fortan nicht mehr dazu zu bewegen, wieder herauszukommen. Das kennt man eher nicht. Und es ist überdies ganz schön peinlich, zumal der ungebetene Dauergast bald überregionale Prominenz erlangt und sich um das Haus in Greenwich eine Miles-Fangemeinde schart, inklusive Protestbannern und Merchandising. Währenddessen versuchen vier Personen das Rätsel um Miles zu lösen: Anna, die vor dreißig Jahren mit Miles durch Europa reiste; Mark, der Miles zur Party mitgebracht hat; May, eine alte, demente Frau, deren Verbindung zu Miles sehr überraschend ist (und sehr zu Herzen geht); und die neunjährige Brooke, die vor Wissbegierde strotzt und Wortspiele über alles liebt.

Ali Smith erzählt diese aberwitzige Geschichte, die eigentlich jedem hätte genauso passieren können, mit unvergleichlichem Wortwitz und rasantem Charme. Ihr Roman ist eine umwerfende Satire über die Brüchigkeit gesellschaftlicher Konventionen – und wie wenig es nur braucht, um die geheiligte Ordnung unseres bürgerlichen Lebens gehörig durcheinanderzubringen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ali Smith

Es

hätte

mir

genauso

Aus dem Englischen

von Silvia Morawetz

Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel There but for the bei Hamish Hamilton, London.

Das Zitat von George Orwell stammt aus Rache ist sauer. Aus dem Englischen von Felix Gasbarra. Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1975 Diogenes Verlag AG Zürich.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich daraufhin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

1. Auflage Copyright © der Originalausgabe 2011 Ali Smith Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Der Verlag konnte nicht alle Rechteinhaber ausfindig machen. Berechtigte Ansprüche mögen bitte dem Verlag gemeldet werden. Satz: Uhl + Massopust, Aalen

eISBN 978-3-641-19966-1V001

www.luchterhand-literaturverlag.deBitte besuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de

www.randomhouse.de

für Jackie Kay für Sarah Pickstone für Sarah Wood

Inhaltsverzeichnis

Das Wesentliche des Menschenseins liegt darin, nicht Vollkommenheit anzustreben, sondern bereit zu sein, um der Treue zu einem Menschen willen auch eine Sünde zu begehen, das Asketentum nicht so weit zu treiben, dass jede freundschaftliche Verbundenheit unmöglich wird, und sich darauf gefasst zu machen, am Ende besiegt und mit leeren Händen dazustehen, der unvermeidliche Preis dafür, seine Liebe auf andere menschliche Einzelwesen fixiert zu haben.

George Orwell

Ich glaube, dass nur der wahrhaft lebt, der sein Schicksal als ein Geheimnis lebt.

Stefan Zweig

Ich hasse Rätselhaftigkeit.

Katherine Mansfield

Die Länge festzulegen, kann nur sein: Zu prüfen, wann und wo Verfinsterung tritt ein.

John Donne

Mit jedem Lidschlag kommt neue Anmut in die Welt.

William Shakespeare

Tatsache ist, denk dir einen Mann, der in einem Gästezimmer auf einem Hometrainer sitzt. Er ist nicht weiter auffällig, nur hat er anscheinend Briefkastenklappen über den Augen und über dem Mund. Bei genauerem Hinsehen sind seine Augen und sein Mund mit jeweils einem kleinen grauen Rechteck bedeckt. Sie sind wie die Balken, die früher Leuten in Zeitungen und Zeitschriften über die Augen gelegt wurden, als man ein Gesicht noch nicht digital verzerren oder verpixeln konnte, um die Identität dessen, dem es gehört, unkenntlich zu machen.

Manchmal wurden die Streifen oder Balken oder Kästchen auch über Körperteile gelegt, die man nicht sehen sollte, das geschah vorbeugend zum Schutz der Öffentlichkeit. Vor allem waren die Balken angeblich dafür gedacht, die Identität der Person auf dem Bild zu schützen. In Wirklichkeit jedoch erweckten die Balken den Eindruck von etwas Heimtückischem oder Schäbigem, etwas Vertracktem oder noch Schlimmerem; die Balken waren wie ein Beleg dafür, dass Unaussprechliches geschehen war.

Wenn der Mann auf dem Hometrainer den Kopf bewegt, bewegen sich die kleinen Streifen mit, so wie sich die Scheuklappen an einem Pferd bewegen, wenn das Pferd den Kopf bewegt.

Neben dem sitzenden Mann steht – und dadurch befinden sich ihre Köpfe auf gleicher Höhe – ein kleiner Junge. Der Junge fuhrwerkt mit einem Tafelmesser an dem grauen Streifen über den Augen des Mannes herum.

Au!, sagt der Mann.

Ich geb mir alle Mühe, sagt der Junge.

Er ist ungefähr zehn. Sein Pony ist lang, die Haare sind überhaupt ziemlich lang. Er hat eine Jeans mit Schlag und einer gelb-lila Stickerei am Bund an und dazu ein blaurotes T-Shirt mit einem Snoopy auf der Brust. Er bekommt die Klappe über den Augen des Mannes ab, und sie schnippt weg, fliegt mit einem fast komischen Schlenker durch die Luft und landet mit metallischem Scheppern auf dem Boden.

Das T-Shirt ist das Erste, was der Mann auf dem Hometrainer sieht.

Der Snoopy auf dem Shirt steht auf den Hinterbeinen und hat eine Rosette auf der Brust. Auf der Rosette steht das Wort Hero. Oberhalb des Snoopys stehen noch mehr Wörter, gelb und in der Schrift, die bei den Snoopy-Figuren immer verwendet wird. Die Zeile lautet: It’s hero time.

Dieses T-Shirt hatte ich total vergessen, sagt der Mann als Erstes, sobald der Junge auch die Klappe über seinem Mund aufgestemmt hat.

Ja, das ist gut. Kennst du auch das orange mit Hug a beagle drauf?

Der Mann nickt.

Wenn ich das anhab, sind die Mädchen komischerweise immer richtig nett zu mir, sagt der Junge.

Der Mann lacht bejahend. Er sieht hinab zu seinen Füßen, vor denen die beiden grauen Rechtecke gelandet sind. Hebt eins auf. Wiegt es in der Hand. Befühlt die empfindlichen Stellen um seine Augen und an seinen Mundwinkeln. Er lässt das Metallplättchen wieder zu Boden fallen und hält die Hand in die Luft und beugt und streckt sie. Schaut nach den Händen des Jungen.

Ich hatte schon vergessen, wie meine Hände aussahen, sagt er. Aussehen.

Gut, das haben wir also geschafft. Kann ich es dir jetzt zeigen?, sagt der Junge, willst du es jetzt lernen?

Der Mann nickt.

Gut, sagt der Junge. Okay.

Er hebt zwei unbeschriebene Blatt Papier vom Boden auf. Gibt eines dem Mann. Setzt sich aufs Bett und hält das andere Blatt Papier hoch.

Also, sagt er. Das geht so. Man nimmt ein Blatt A4-Papier und faltet es einmal. Nein, so. Längs. Man muss aufpassen, dass es gerade ist, damit die Ecken genau übereinanderliegen.

Okay, sagt der Mann.

Dann das Blatt so aufklappen, dass es aussieht wie ein Buch.

Okay.

Dann die oberen Ecken umknicken, erst die eine, sagt der Junge, dann die andere. Es soll aussehen wie ein Buch, aber wie ein Buch, das oben dreieckig ist. Dann das gefaltete Dreieck zu sich nach unten klappen und glattstreichen. Es soll aussehen wie ein Briefumschlag. Dann wieder eine Ecke nach unten knicken, aber so, dass unten von der Klappe noch ein kleines Stück rausguckt. Dann dasselbe auf der anderen Seite. Aber so, dass man oben ein stumpfes Ende bekommt, kein spitzes. Stumpf ist besser.

Halt, halt, halt, sagt der Mann. Warte.

Also, ein kleines Dreieck von der Klappe guckt noch raus, sagt der Junge. Das biegt man hoch, über die Klappen. Dann das Ganze nach außen falten, nicht nach innen. Das Dreieck muss außen sein. Man muss aufpassen, dass alles gleichmäßig ist. Dann hält man oben fest und faltet die erste Tragfläche. Dann umdrehen und die andere Tragfläche falten. Alles genau übereinander, sonst fliegt es nicht richtig.

Der Mann betrachtet das Flugzeug in seinen Händen. Er streicht den Knick glatt, zieht ihn dann wieder auseinander. Oben, an der Außenseite, sieht es aus wie ein einfaches gefaltetes Blatt Papier. Innen, an der Unterseite, ist es eng und überraschend fest zusammengefaltet, wie Origami, wie eine kleine Maschine.

Der Junge hält sein Flugzeug hoch und zielt auf die andere Seite des Zimmers.

Das war’s schon, fertig, sagt er.

Das Flugzeug fliegt gleichmäßig und schnurgerade, sehr hübsch, von der Hand des Jungen bis in die Ecke.

Richtig aerodynamisch, denkt der Mann. Schon beachtlich, für ein Blatt Papier. Es fühlt sich viel schwerer an als vor dem Falten. Ist es aber nicht, oder? Wie kann das sein?

Dann zielt der Mann mit seinem Flugzeug auf die Ecke gegenüber, die an der Tür. Der Flieger folgt exakt der anvisierten Flugbahn. Fast schon dreist, diese Exaktheit.

Der Mann lacht auf. Der Junge nickt und zuckt mit den Achseln.

Ganz leicht, sagt er. Siehst du?

war einmal ein Mann, der ging eines Abends zwischen Hauptgang und Nachtisch einer Dinnerparty im Haus der Leute, die die Dinnerparty gaben, nach oben und schloss sich in einem Zimmer ein.

Es war einmal eine Frau, die war diesem Mann vor dreißig Jahren einmal begegnet, hatte ungefähr zwei Wochen im Hochsommer mehr oder weniger mit ihm verbracht, als sie beide siebzehn waren, ihn seitdem aber nie mehr wiedergesehen, obwohl sie sich hinterher noch ein paar Jahre lang Weihnachtskarten schickten, wie das halt so ist.

Im Moment stand die Frau – Anna – vor der verschlossenen Schlafzimmertür, hinter der sich, theoretisch, der Mann – Miles – befand. Sie hatte den Arm gehoben und die Hand bereit, um – was? Anzuklopfen? Leise zu pochen? Das wunderschöne, picobello eingerichtete, picobello öde Haus duldete keinen Lärm; jedes Knacken war ein Affront dagegen, und die Frau, der es gehörte (das Missfallen drang ihr aus jeder Pore), stand keine zwei Schritt hinter ihr. Es war jedoch ihre Faust, die Anna hier erhob wie ein Revolutionär in der Klischeevorstellung von den Achtzigern, drauf und dran, zu – tja, nichts Leises jedenfalls – hämmern, schlagen, trommeln. Schläge niederprasseln zu lassen.

Seltsamer Ausdruck: Schläge niederprasseln lassen. Schlägerstar. Viel gab Annas Gedächtnis über Miles nicht mehr her, aber sie hätten sich erst gar nicht angefreundet, wenn er nicht zu denen gehört hätte, die blöden Wortspielen etwas abgewinnen können. Ob er, anders als Anna im Moment, wüsste, was man zu einer verschlossenen Tür sagt, stünde er davor und wollte den auf der anderen Seite zum Aufmachen bewegen? Ob er das Kind ansprechen würde, das sich bäuchlings so weit die Treppe hochreckte, wie das kleine Ich es zuließ, die Zehen der bloßen Füße auf den Holzboden der Diele im Erdgeschoss, das Kinn auf den Händen auf der fünften Stufe aufgestützt, und das Geschehen verfolgte, weil ihm gleich ein guter Witz einfiel – Wie nennt man Pilze, die auf Reisen gehen? Fliegenpilze –, oder ob er aus dem Stand wüsste, wo ein Ausdruck wie der mit den prasselnden Schlägen überhaupt herkam?

Die hinter Anna stehende Frau seufzte. Aus ihrem Munde klang das Seufzen, als dringe es aus einer Höhle. Danach war die Stille noch lauter. Anna räusperte sich.

Miles, sagte sie zum Holz der Tür. Bist du da?

Nach dem Geblök ihrer Stimme hatte sie das Gefühl, sie sei selber weniger da. Aber jetzt, ha! – so ein Kind, das sich nicht drum schert, was sich gehört, und es geht voran. Ein halber Junge, ganz Mädchen, zog sich das Kind auf den Ellenbogen die Stufen hinauf, rannte das restliche Stück und hämmerte im nächsten Moment an die Tür.

Wumm wumm wumm.

Die Fausthiebe drangen Anna durch den Leib, als hämmerte das Kind ihr auf die Brust.

Komm raus, komm raus, wo immer du bist, schrie das Kind.

Nichts tat sich.

Sesam, öffne dich, schrie das Kind.

Sie war zum Klopfen unter Annas Achsel geschlüpft. Sah unter Annas Achsel hervor zu ihr herauf.

Davon geht der Felsen an dem Berghang auf, sagte das Kind. In dem einen Märchen, die sagen es, und der Felsen öffnet sich.

Das Kind legte den Mund an die Tür und sagte, diesmal ohne zu schreien:

Klopf klopf. Wer ist da?

Wer ist da?

Dass Anna Hardie gerade zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens darüber nachdachte, was es für sie hieß, da zu sein, hatte mehrere Gründe.

Der eine war ihr Job als Schnittstelle, wie sie und ihre Kollegen es im Scherz nannten, beim Zentrum für Temporäre Permanenz (oder Zentrum für Permanente Temporarität), wie sie und ihre Kollegen es abwechselnd und nur halb im Scherz nannten, den sie gerade gekündigt hatte.

Ein anderer war, dass Anna vor ein paar Wochen mit Mitte vierzig mitten in der Nacht von einem Traum aufgewacht war, in dem sie ihr Herz hinter dem Brustkorb gesehen hatte. Es hatte seine liebe Not beim Schlagen, denn es war dick überzogen mit einem Schlier, der aussah wie das Zeug, das wir uns morgens beim Aufwachen aus den Augenwinkeln reiben. Anna wurde wach, setzte sich auf und legte die Hand auf ihr Herz. Dann stand sie auf, ging zum Badspiegel und schaute. Da war sie.

Der Ausdruck erinnerte sie an etwas, was Denny von den Evening News, mit dem sie an Artikeln über Schnittstellen eines integrativen Quartiersmanagements gearbeitet hatte und temporär auch persönlich integriert gewesen war, ihr vor einer Weile bei ihrem zweiten und letzten gemeinsamen Mittagessen erzählt hatte. War ein lieber Kerl, dieser Denny. Bei ihrem ersten Mal hatte er in Annas Küche vor ihr gestanden und ihr seinen Penis gezeigt, sehr nett, zaghaft und hoffnungsvoll zugleich, ein bisschen kleinlaut wegen seiner Erektion, aber trotzdem stolz; das gefiel ihr. Sie mochte Denny. Aber zwei Mittagspausen, für mehr reichte es nicht, das wussten sie beide. Denny hatte eine Frau namens Sheila; die beiden Töchter und der Sohn waren an der Clemont High. Anna machte eine Kanne Tee und stellte noch Zucker und Milch aufs Tablett, weil sie nicht wusste, was er nahm, trug es nach oben und schlüpfte wieder ins Bett. Es war Viertel nach eins. Sie hatten nur noch eine knappe halbe Stunde. Er fragte, ob er rauchen dürfe. Meinetwegen, sagte sie, es ist ja das letzte Mittagessen. Er lächelte. Dann drehte er sich zur Seite, zündete die Zigarette an und wechselte das Thema. Fragte, ob sie wisse, dass er die letzten sechs Jahrzehnte im Journalismus in sechs Worten zusammenfassen könne.

Mach mal, sagte sie.

Ich war da. Da war ich, sagte er.

Das sei schon Gemeingut, sagte er. Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts hieß es in jeder wichtigen Reportage: Ich war da. Heute hingegen: Da war ich.

Nicht mehr lange, und es sind sieben, sagte Anna. Das neue Jahrhundert hat inzwischen ein neues Wort hinzugefügt. Da war ich, Leute. Sie und Denny hatten gelacht, ihren Tee getrunken, sich wieder angezogen und waren an ihre jeweiligen Arbeitsplätze zurückgekehrt. Vor ein paar Monaten hatten sie das letzte Mal miteinander gesprochen, da ging es um die Geschichte, dass Kinder von Autochthonen Kindern von Asylbewerbern Limonadeflaschen zum Trinken gaben, die mit Urin gefüllt waren.

Und ein paar Monate später, mitten in der Nacht, die Hand auf dem Herzen, kein Gefühl in der Brust, stand Anna im Bad und schaute in den Spiegel. Da war sie. Wahrlich: Da steh ich nun, ich armer Tor.

Und vor zwei Tagen war es wieder so weit. Es war ein Sommerabend, sie saß an ihrem Laptop, und durch die offenen Fenster der Häuser ringsherum drang der Lärm aus Wimbledon. Bei ihr im Fernsehen lief zwar auch Wimbledon, aber Anna hatte den Ton abgestellt. Es war sonnig in London, und der Wimbledon-Rasen leuchtete noch grün, war kaum zertreten. Hinter dem Computerbildschirm flackerte der Fernsehschirm vor sich hin. Ballgeräusche und Ohs und Ahs, seltsam losgelöst von ihrer Quelle, begleiteten die leisen Geräusche, die sie auf der Tastatur machte. Es war, als sei die komplette Außenwelt eine Tonkulisse des Fernsehens. Vielleicht gab es ja eine neue psychische Erkrankung, das Tennisspieler-Syndrom (TSS), bei der man in dem Glauben durchs Leben ging, es schaue einem ständig Publikum zu, das von jeder Bewegung, die man machte, tief bewegt war, und das auf jede Reaktion und auf alles, was für einen selbst momentan wichtig war, seinerseits im selben Moment mit Freude/Aufregung/Enttäuschung/Schadenfreude reagierte. Die Tennisprofis litten vermutlich mehr oder weniger alle an dieser Krankheit und in gewissem Grad vielleicht sogar alle, die noch an Gott glaubten. Bedeutete das etwa, dass diejenigen, die das nicht hatten, in der Welt weniger da waren oder zumindest anders da, weil sie sich weniger beobachtet fühlten? Dann können wir auch gleich zum Gott der Tennisspieler beten, dachte Anna. Können genauso gut wie jeden anderen gleich diesen Gott um Frieden auf der Welt bitten, darum, dass er uns beschützt, dass alle Vögel, die jemals gestorben sind, erst kleine Häufchen aus Federn und bröseligen hohlen Knöchelchen waren und dann zu Staub zerfielen, wieder zum Leben erweckt werden und jetzt alle zusammen auf diesem Fenstersims sitzen, die kleinen vorn und die großen hinten, und in anschwellendem Chor Bye Bye Blackbird singen, das Lied, das ihr Vater in ihrer Kindheit immer pfiff und das sie schon viele Jahre nicht mehr gehört hatte. Keiner da, der mich liebt oder versteht. Ach, wie schlecht es doch allen geht. War das so? Jedenfalls ging es ums Unglücklichsein. Anna wollte den Songtext gerade im Netz suchen, da rauschte mit einem kleinen elektronischen Triller neue Mail in ihr Postfach.

Die neue Mail war eine ziemlich lange Mail, und Anna hätte sie fälschlicherweise fast für eine von der Sorte »Überweisen Sie bitte einen Betrag auf dieses Konto, weil ich im Sterben liege und Ihre Hilfe brauche« gehalten. Ihr Finger blieb jedoch über der Entf-Taste in der Luft stehen, weil etwas an der Mail ihr ins Auge sprang. In der Anrede stimmte zwar ihr Vorname, aber ihr Nachname fing falsch an. Liebe Anna K. Der Name, das war sie, aber gleichzeitig auch nicht. Dazu kam: Irgendetwas an der Mail vermittelte ihr das Gefühl, mit Super 8 gefilmt oder instamatict zu werden. Ein ähnliches Gefühl hatte sie früher bei dem Wort Sommer. Vor allem aber erinnerte es sie an ein altes, am Rücken gebrochenes Exemplar eines Penguin-Classic-Taschenbuchs von Kafka, ja, Franz Kafka, das sie mit sechzehn oder siebzehn in einem Sommer gelesen hatte.

Liebe Anna K.,

ich wende mich an Sie, weil mein Mann und ich mit den Nerven am Ende sind und inständig hoffen, dass Sie uns helfen können.

Vor zehn Tagen haben wir Miles Garth, mit dem Sie nach meiner Kenntnis bekannt sind, zum Essen zu uns nach Greenwich eingeladen. Er ist der Freund eines Freundes, wir kennen ihn eigentlich kaum, darum ist die Situation auch so schwierig und genau genommen unhaltbar, wie Sie sich denken können. Um es kurz zu machen: Mr. Garth hat sich in unserem Gästezimmer eingeschlossen. Ich bin nur froh, dass das Zimmer ein angeschlossenes Gästebad hat. Mr. Garth will nicht herauskommen. Er weigert sich nicht bloß, die Tür aufzuschließen und zu sich nach Hause zu gehen, wo immer das ist, er will auch mit keiner Menschenseele sprechen. In den zehn Tagen, die das jetzt so geht, hat unser ungewollter Hausgast nur einmal mit uns kommuniziert, indem er 1 Blatt Papier unter der Tür durchgeschoben hat. Wir schieben unsererseits ebenfalls Sachen unter besagter Tür durch, Truthahn und Schinken, in oblatendünne Scheiben geschnitten und ganz flach verpackt; Voluminöseres können wir ihm nicht bieten, weil der Spalt zwischen Tür und Boden sehr schmal ist. (Die Tür unseres Gästezimmers, genau genommen alle Türen im Obergeschoss unseres Hauses sind angeblich achtzehntes Jahrhundert, das Haus selbst wurde allerdings in den Zwanzigern des neunzehnten Jahrhunderts gebaut, und Sie verstehen sicher, dass ich beunruhigt bin, zumal die Türangeln innen sind. Ich habe Grund zu der Annahme, dass er einen unserer Sessel unter den Türgriff, ebenfalls achtzehntes Jahrhundert, geklemmt hat.)

Ich/wir habe/n nicht die leiseste Ahnung, warum Mr. Garth sich bei uns verbarrikadiert hat. Mit mir hat es bestimmt nichts zu tun und mit meinem Mann oder meiner Tochter auch nicht. Zehn Tage sind, wie Sie sich denken können, unterm Strich eine lange Zeit. Wir haben uns auch schon an seine Arbeitskollegen gewandt, aber es hat nichts genützt.

Auf der anderen Seite wollen wir nicht unfreundlich sein. Wir gehen derzeit mit äußerster Behutsamkeit vor, auch auf Empfehlung der Berater von der Polizei. Deshalb kontaktiere/n ich/wir auch Sie als eine der wichtigen Bezugspersonen Mr. Garths, die wir ermittelt haben. Zum Glück haben wir Ihre Mailadresse im Adressbuch seines Handys gefunden, das er nicht in unser Gästezimmer mitgenommen, sondern samt Jackett und Autoschlüssel in unserem Wohnzimmer liegengelassen hat. Sein Auto haben wir vorläufig auf der Zufahrt zum Haus von Freunden abgestellt, aber dort kann es nicht ewig bleiben (ursprünglich stand es vorschriftswidrig auf einem Anwohnerparkplatz).

Wenn Sie meinem Mann und mir irgendwie behilflich sein könnten, wäre/n ich/wir Ihnen sehr dankbar. Unsere Telefonnummer steht unten auf dieser E-Mail. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich so bald wie möglich bei uns melden würden, und sei es nur, um mir zu bestätigen, dass Sie diese Nachricht erhalten haben, auch wenn Sie uns in der Sache nicht weiterhelfen können.

Haben Sie vielen Dank, und ich/wir sehe/n Ihrer

Antwort mit Freude entgegen.

Mit freundlichen Grüßen,

Gen Lee

(Genevieve und Eric Lee)

Wer war Miles Garth noch mal?

Miles.

Ja.

Als wir auf Europatour waren.

Anna las die Mail noch einmal.

Er will mit keiner Menschenseele sprechen.

Später am Abend ertappte sie sich dabei, dass sie nicht an die Arbeit dachte (wie sie es sonst jeden Abend tat, wenn es Nacht wurde, und jeden Morgen, wenn es Tag wurde) und auch nicht an die Gesichter der Menschen, die sie einen wie den anderen enttäuscht hatte, sondern eine Vorstellung sie beschäftigte: eine Seele, die so flach war, dass sie durch den Türschlitz passte.

Vor dem Zubettgehen tippte sie Folgendes und schickte es ab.

Liebe Mrs. Lee,

danke für Ihre Mail. Was für ein merkwürdiges Dilemma. Trotzdem, fürchte ich, haben Sie sich bei mir umsonst bemüht, denn im Grunde kenne ich Miles

Garth nicht und weiß auch nichts über ihn, da ich nur einmal kurz mit ihm zusammengetroffen bin, und das vor langer Zeit, in den Achtzigern. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen helfen kann. Aber wenn Sie meinen, wäre ich bereit, es zu probieren. Was sollte ich in dem Fall tun?

Beste Grüße,

Anna Hardie

Jetzt war es zwei Tage später.

Miles, sagte sie zu wem immer hinter der Tür. Bist du da?

Wo genau war Anna eigentlich, die morgens in einem proppenvollen Zug hergefahren war, direkt neben ihr ein Mann in Goretex-Jacke, der sich auf dem Bildschirm seines Handys Pornos anschaute? Sie hatte die ganze Hauptstadt durchquert, vorbei an den Plakaten, die an den Mauern der U-Bahn-Station für Die Abbitte dieses Buchsommers warben, an der Decke des Waggons die Reklame mit dem Bild des Müllschluckers, aus dessen Mund die Sprechblase Ich habe das Recht, Dosen zu schlucken drang, darunter der Schriftzug Das Recht? – Nicht mit mir! Zwischendurch war sie ein paar Stationen zu Fuß gegangen und hatte St. Paul’s am Themse-Ufer aufsteigen sehen wie ein Stück alten Knorpel. Sie war mit dem Zug durch eine Gegend gefahren, die aussah, wie in Annas Kindheit die Zukunft ausgesehen hatte. Jetzt ging Anna eine heiße Sommerstraße mit prächtigen Gebäuden und alten Wohnhäusern entlang und überlegte, was es mit Greenwich noch mal auf sich hatte; es hatte mit der Zeit zu tun. Als sie bei der richtigen Adresse angekommen war, saß ein Kind, das ein leuchtend gelbes Kleidchen über einer Jeans anhatte, auf dem Podest vor dem Hauseingang und klaubte Steinchen aus den schicken Kiesrabatten beiderseits der Tür. Die Kleine pfiff eine Melodie, immer wieder dasselbe Stück, das wie der Judy-Garland-Song aus dem Zauberer von Oz klang, und warf die Kieselsteine zum Rinnstein am Straßenrand, wollte wohl in den Gitterrost treffen. Die Abdeckung und die Straße drum herum waren mit weißen Steinchen getüpfelt.

Hallo, sagte Anna.

Ich bin raus.

So ein Zufall, ich auch, sagte Anna.

Echt?

Ja, sagte Anna. So ziemlich jedenfalls. Hör mal, ist dir nicht zu heiß in den Sachen?

Nö, sagte die Kleine und langte nach oben zum Kingelknopf. Ich habe das Gefühl, ich werde mir nicht ganz gerecht, wenn ich sie nicht alle anziehe.

Aber die Frau, die die Tür öffnete, war eine Weiße, von Kopf bis Fuß in sommerliches Weiß und Beige gekleidet. Sie schob das Kind zur Seite und schüttelte Anna die Hand.

Genevieve Lee, sagte sie. Sie können Gen sagen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.

Sie ging mit Anna in das geräumige Wohnzimmer, führte sie immer noch an der Hand. Als sie losließ, faltete Anna ihre Jacke zusammen und legte sie über die Armlehne der Couch, und danach starrte Genevieve Lee unnatürlich lange auf die Stelle.

Entschuldigung. Wenn ich das sehe, kriege ich gleich Beklemmungen, sagte Genevieve Lee.

Von meiner Jacke?, sagte Anna.

Ich habe jetzt schreckliche Angst, dass jemand, der hier seinen Mantel auszieht, vielleicht nie wieder geht, sagte Genevieve Lee.

Schnell nahm Anna ihre Jacke wieder an sich.

Entschuldigen Sie bitte.

Nein, schon gut, lassen Sie sie einstweilen ruhig da liegen, sagte Genevieve Lee. Aber das verstehen Sie sicher. Er raubt uns echt den letzten Nerv, Ihr Freund Miles.

Ja, schon, aber wie gesagt, er ist eigentlich nicht mein Freund, sagte Anna.

Lange halten wir nicht mehr durch mit unserem UU, das kann ich Ihnen sagen.

Wie bitte? Mit welchem Uhu?

Mit unserem ungewollten Untermieter.

Oh, ah.

Nein. UU, sagte Genevieve Lee.

Nein, ich meinte …, sagte Anna.

UU ist zwar nur eine Abkürzung, sagte Genevieve Lee, aber sie ergibt trotzdem einen Sinn, deshalb halten Eric, mein Mann, und ich es auch für eine Übung in positivem Denken.

Genevieve Lee war selbständig und coachte derzeit Menschen aus den Firmen der Canary Wharf in Work-Life-Balance. Hatte jemand von den Mitarbeitern Probleme finanzieller, emotionaler oder praktischer Art, konnte die Firma Genevieve Lee hinzuziehen, und sie sagte dem Betreffenden, welche Hilfen es im öffentlichen und im privaten Sektor für ihn gab.

Wie Sie sich denken können, ist meine Arbeit in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen, sagte sie. Was machen Sie zur Zeit?

Ich bin zur Zeit arbeitslos, sagte Anna.

Da kann ich Ihnen helfen, sagte Genevieve Lee. Vor allem, und das ist sehr, sehr wichtig, muss man darüber sprechen. Hier, meine Karte. Was ist Ihr Gebiet?

Schnittstelle, sagte Anna. Aber da hab ich gerade gekündigt.

Großer Gott, gekündigt, sagte Genevieve Lee. Etwas Besseres am Horizont aufgetaucht?

Allmählich wird es Zeit, sagte Anna, sonst bring ich mich womöglich noch um.

Genevieve Lee lachte wissend.

Sie teilte Anna mit, Eric arbeite am Institut für Messwesen und komme um drei nach Hause.

Die Kleine, die ihnen ins Haus gefolgt war, saß in dem Retro-Sessel am Fenster und hieb mit den bloßen Fersen auf die vordere Sitzkante.

Nimm die Füße runter, Brooke, sagte Genevieve Lee. Das ist ein Robin Day.

Ist das heute, Rotkehlchentag?, sagte das Kind.

Brooke, wir sind beschäftigt, sagte Genevieve Lee.

Für einen Rotkehlchentag würde sich ja ein Tag um die Weihnachtszeit wesentlich besser eignen, sagte Brooke. Als Idee für einen Tag ist es schon sehr gut und alles. Aber da wir nun mal Sommer haben und nicht Winter, ist das vielleicht der Grund, weshalb sich der Rotkehlchentag noch nicht durchgesetzt hat und noch nicht so bekannt ist wie der Valentinstag und der Vatertag und der Muttertag und Weihnachten.

Anna fiel wieder auf, wie unglaublich höflich und altmodisch sich alles anhörte, was das Kind sprach.

Bestimmt ruft deine Mutter schon nach dir, sagte Genevieve Lee.

Ich höre nichts dergleichen, nicht mal ansatzweise, Mrs. Lee, sagte das Kind.

Lass es mich anders ausdrücken, Brooke. Ich glaube, du wirst anderweitig gewünscht, sagte Genevieve Lee.

Sie meinen, ich bin hier unerwünscht. Worte, Worte, Worte, sagte Brooke.

Sie hüpfte auf der Stelle. Dann machte sie einen Handstand vor der Couch, direkt neben Anna.

Das ist aus Hamlet, sagte sie unter ihrem Kleid hervor. Einem Stück von Shakespeare, aber das wissen Sie bestimmt. Worte, Worte, Worte. Worte, Worte, Worte. Worte, Worte, Worte.

Sie strampelte mit den Beinen. Genevieve Lee stand auf und postierte sich demonstrativ an der Tür. Brooke sprang wieder auf die Füße und strich ihr Kleid glatt.

Möchtest du später vielleicht durch den Tunnel gehen?, sagte sie zu Anna. Er wurde 1902 erbaut und führt unter dem Fluss durch, bist du da schon mal langgegangen?

Wenn sie vor drei Jahren hier gewesen wäre, berichtete Brooke Anna, hätte sie die echte Cutty Sark sehen können.

Ich meine nicht die Haltestelle, sagte sie dann. Aber du weißt sicher, dass es sich ursprünglich um ein Schiff handelt, nicht bloß eine Haltestelle, und bevor das Feuer darauf ausbrach, lag es da noch. Du oder ich hätten folglich nach dem Verlassen der Station namens Cutty Sark das Schiff gleichen Namens gesehen, vorausgesetzt, wir hätten den Ausgang auf der richtigen Seite genommen, ich meine den auf der linken. Ich bin nämlich erst voriges Jahr hierhergezogen, das wollte ich sagen. Deswegen kann ich es erst sehen, wenn es restauriert ist und wieder in seiner früheren Pracht daliegt. Aber vielleicht hast du ja das echte Original gesehen, als du in meinem Alter warst oder etwas älter, ich meine vor dem Brand.

Das hab ich verpasst, sagte Anna. Ich hab es nie in echt gesehen. Nur Fotos. Und einen Film darüber im Fernsehen.

Das ist nicht dasselbe, sagte Brooke. Aber es genügt, es genügt, es wird genügen müssen.

Sie führte einen wilden Freudentanz unter dem Türrahmen auf.

Brooke, sagte Genevieve Lee. Raus mit dir. Sofort. Und lass meine Steine liegen. Die kosten Geld. Schottische Flusskiesel, sagte sie erläuternd zu Anna.

Sehr teuer, sagte Anna.

Zwinkerte dem hinausgehenden Kind zu.

Bye.

Brooke war offenbar neun und wohnte um die Ecke in den Studentenhäusern. Und ihre Eltern waren Forschungsstudenten oder Postgraduierte der Universität.

Wie Sie sehen, nicht unseres, sagte Genevieve Lee. Trotzdem sehr süß. Ziemlich altklug.

Genevieve Lee schenkte den Kaffee ein und erzählte Anna von dem Abend ihrer alternativen Dinnerparty, die sie und ihr Mann Eric immer zu Sommeranfang gaben, bevor alle in den Urlaub verschwanden. Einmal im Jahr luden sie ein paar Gäste ein, die ein bisschen anders waren als die Leute, die sie sonst noch so sahen, und dazu natürlich Hugo und Caroline und Richard und Hannah, ihre Freunde, die sie ständig sahen. Es war doch interessant, die ausgetretenen Pfade mal zu verlassen. Voriges Jahr hatten sie ein muslimisches Pärchen zu Gast gehabt und im Jahr davor einen Palästinenser mit seiner Frau und einen jüdischen Arzt mit seiner Partnerin. Das waren sehr unterhaltsame Abende gewesen. Und dieses Jahr hatte ein Bekannter von Hugo und Caroline, ein Mann namens Mark Palmer, Miles Garth mitgebracht.

Mark ist schwul, erläuterte Genevieve Lee. Er ist ein Bekannter von Hugo und Caroline. Wir dachten, Miles wäre Marks Partner, ist er aber wohl nicht. Das ist auch besser so, denn wenn sie Partner wären, wäre das ein außergewöhnlicher Altersunterschied, zwanzig Jahre, womöglich noch mehr. Anscheinend gehen sie öfter zusammen in Musicals. Mark Palmer mag Musicals. Hat man häufig bei solchen Leuten, nicht? Er ist in den Sechzigern. Er ist mit Hugo und Caroline befreundet.

Brookes Eltern, die Bayoudes, erzählte Genevieve Lee weiter, waren auch eingeladen gewesen und sogar gekommen, obwohl sie erst vor kurzem hierhergezogen waren, aber nicht aus Afrika, sondern aus Harrogate.

Jedenfalls, wir saßen alle gemütlich bei dem wunderbaren Essen, sagte Genevieve Lee. Es lief richtig gut, bis er nach dem Hauptgang plötzlich aufgestanden und nach oben gegangen ist. Wir dachten natürlich, er geht ins Bad, darum hab ich das Dessert serviert, was übrigens ziemlich kompliziert war, denn die Brûlées mussten ja noch gebrannt werden. Aber dann kam er nicht wieder herunter. Bestimmt eine Viertelstunde nicht, vielleicht länger, wir waren ja guter Stimmung, hatten was getrunken, gerade genug, um gut gelaunt zu sein. Das war auch so was bei ihm: Er hat nichts getrunken, so was macht einen ja immer stutzig, wenn man zu einer Einladung geht oder selbst eine Einladung gibt und jemand gar nichts trinkt, wir alle, ich meine alle anderen, aber schon. Jedenfalls, ich inzwischen die Kaffeemaschine angestellt, die Creme gebrannt, sie den anderen gebracht und sie essen lassen, nach oben gesaust und an die Badtür geklopft und gefragt, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Er natürlich nicht geantwortet. Weil er gar nicht im Bad war. Sondern sich schon in unserem Gästezimmer eingeschlossen hatte.

ENDE DER LESEPROBE