6,99 €

Mehr erfahren.

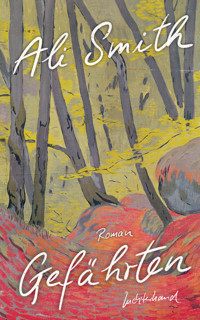

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Winter – die kürzesten Tage, die längsten Nächte. Eine Jahreszeit, die uns das Überleben lehrt. Vier Leute, Fremde und Familie, verbringen Weihnachten in einem riesigen Haus in Cornwall, und doch stellt sich die Frage, ob jeder genug Platz findet. Denn Arthurs Mutter Sophia sieht Dinge, die nicht sein können. Arthur selbst sieht andere. Und da sind noch Iris, Sophias Schwester, ewige Rebellin, nach dreißig Jahren wieder zurück, und Lux, eine Fremde, die Arthur als seine Freundin ausgibt. Eine besondere Nacht, voll Streit und Lügen, Erinnerungen und Mythen. Eine besondere Zeit – unsere Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Zum Buch

Winter – die kürzesten Tage, die längsten Nächte. Eine Jahreszeit, die uns das Überleben lehrt. Vier Leute, Fremde und Familie, verbringen Weihnachten in einem riesigen Haus in Cornwall, und doch stellt sich die Frage, ob jeder genug Platz findet. Denn Arthurs Mutter Sophia sieht Dinge, die nicht sein können. Arthur selbst sieht andere. Und da sind noch Iris, Sophias Schwester, ewige Rebellin, nach dreißig Jahren wieder zurück, und Lux, eine Fremde, die Arthur als seine Freundin ausgibt. Eine besondere Nacht, voll Streit und Lügen, Erinnerungen und Mythen. Eine besondere Zeit – unsere Zeit.

Zur Autorin

Ali Smith wurde 1962 in Inverness in Schottland geboren und lebt in Cambridge. Sie hat mehrere Romane und Erzählbände veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten. Sie ist Mitglied der Royal Society of Literature und wurde 2015 zum Commander of the Order of the British Empire ernannt. Ihr Roman »Beides sein« wurde 2014 ausgezeichnet mit dem Costa Novel Award, dem Saltire Society Literary Book of the Year Award, dem Goldsmiths Prize und 2015 mit dem Baileys Women’s Prize for Fiction. Mit »Herbst« kam die Autorin 2017 zum vierten Mal auf die Shortlist des Man Booker Prize, eroberte zahlreiche Besten- und Bestsellerlisten in England und in Amerika und stand in Deutschland auf der SWR-Bestenliste.

Zur Übersetzerin

Silvia Morawetz, mehrfach mit Stipendien ausgezeichnete Übersetzerin, hat u. a. Steven Bloom, Paul Harding, James Kelman, Joyce Carol Oates und Anne Sexton ins Deutsche übertragen.

Ali Smith

Winter

Roman

Aus dem Englischen von Silvia Morawetz

Luchterhand

Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Winter bei Hamish Hamilton, einem Imprint von Penguin Random House Ltd., London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Quellen: Rachel Carson, Der stumme Frühling, dt. v. Margaret Auer © C. H. Beck Verlag, München 2013

Copyright © der Originalausgabe 2017 Ali Smith

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020

Luchterhand Literaturverlag in der

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Der Verlag konnte nicht alle Rechteinhaber ausfindig machen.

Berechtigte Ansprüche mögen bitte dem Verlag gemeldet werden.

Umschlaggestaltung: buxdesign | München, unter Verwendung

einer Illustration von © Ruth Botzenhardt

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-22297-0V001www.luchterhand-literaturverlag.de

facebook.com/luchterhandverlag

Für Sarah Danielin der Höhle des Löwenin Liebeund für Sarah Woodmuss i’ dennin Liebe

Noch des Winters grimmen Hohn.

William Shakespeare

Landschaften gestalten ihre Bilder in eigener Regie.

Barbara Hepworth

Aber wer glaubt, Weltbürger zu sein,

ist nirgendwo Bürger.

Theresa May am 5. Oktober 2016

Wir haben den Bereich der Mythologie betreten.

Muriel Spark

Dunkelheit ist günstig.

Charles Dickens

Eins

Gott war tot: das gleich vorweg.

Und Romantik war tot. Ritterlichkeit war tot. Poesie, der Roman, Malerei, sie waren alle tot, und Kunst war tot. Theater und Kino waren beide tot. Die Literatur war tot. Das Buch war tot. Modernismus, Postmodernismus, Realismus und Surrealismus waren alle tot. Jazz war tot, Popmusik, Disco, Rap, klassische Musik: tot. Die Kultur war tot. Anstand, Gesellschaft, die Werte der Familie waren tot. Die Vergangenheit war tot. Die Geschichte war tot. Der Wohlfahrtsstaat war tot. Die Politik war tot. Die Demokratie war tot. Kommunismus, Faschismus, Neoliberalismus, Kapitalismus – alle tot, der Marxismus tot, der Feminismus auch. Politische Korrektheit: tot. Der Rassismus war tot. Die Religion war tot. Das Denken war tot. Die Hoffnung war tot. Wahrheit und Fiktion: beide tot. Die Medien waren tot. Das Internet auch. Twitter, Instagram, Facebook, Google: tot.

Die Liebe war tot.

Der Tod war tot.

Sehr vieles war tot.

Manches jedoch war nicht tot oder noch nicht.

Das Leben war noch nicht tot. Die Revolution war nicht tot. Die Rassengleichheit war nicht tot. Der Hass war nicht tot.

Und der Computer? Tot. Das Fernsehen? Tot. Das Radio? Tot. Handys waren tot. Batterien waren tot. Ehen waren tot, das Sexleben war tot, das Gespräch war tot. Das Laub war tot. Die Blumen waren tot, tot in ihrem Wasser.

Stell dir vor, du wirst von den Geistern dieser toten Dinge verfolgt. Stell dir vor, du wirst vom Geist einer Blume verfolgt. Nein, stell dir vor, du wirst vom Geist (als gäbe es das überhaupt, Geister, und wäre nicht bloß Einbildung) einer Blume verfolgt (als gäbe es das überhaupt, verfolgt werden, und wäre nicht bloß eine Neurose oder Psychose).

Die Geister selbst waren nicht tot, nicht direkt. Vielmehr kamen folgende Fragen auf:

sind Geister tot

sind Geister tot oder lebendig

sind Geister tödlich

Aber auf jeden Fall vergiss die Geister, schlag sie dir aus dem Kopf, denn das ist keine Gespenstergeschichte, auch wenn es tiefster Winter ist, als sie sich ereignet, der Heilige Abend (Weihnachten, auch tot) des Jahres 2000 plus x plus Erderwärmung, genau gesagt der strahlend sonnige Morgen dieses Tages, und sie handelt von realen Ereignissen in der realen Welt, und es kommen darin reale Menschen in Echtzeit auf der realen Erde (ja, klar, die Erde, auch tot) vor:

Guten Morgen, sagte Sophia Cleves. Schönen Heiligabend.

Sie sagte es zu dem körperlosen Kopf.

Es war der Kopf eines Kindes, bloß ein Kopf ohne einen Körper dran, der selbständig in der Luft schwebte.

Ausdauer hatte er, der Kopf. Es war sein vierter Tag in Sophias Haus; sie hatte am Morgen die Augen aufgeschlagen, und er war immer noch da, schwebte dieses Mal über dem Waschbecken und betrachtete sich im Spiegel. Er fuhr herum, als sie ihn ansprach, und machte, als er sie erblickte – kann man das von etwas, das keinen Hals und keine Schultern hatte, sagen? –, eine Verbeugung, eindeutig, kippte leicht vornüber, senkte dabei respektvoll die Augen und hob sie wieder, formvollendet und munter: Verbeugung oder Knicks? War der Kopf männlich oder weiblich? Wohlerzogen war er auf jeden Fall, höflich, der Kopf eines braven Kindes (noch im vorsprachlichen Alter vielleicht, denn ziemlich still) von der Größe einer Cantaloupe (war es paradox oder ein Mangel, dass sie mit Melonen besser klarkam als mit Kindern?, zum Glück hatte Arthur, als er noch klein war, schnell gemerkt, dass es ihr lieber war, wenn Kinder sich weniger kindisch aufführten), einer Melone allerdings sehr unähnlich insofern, als er ein Gesicht hatte und einen Schopf vollen Haars, einige Zentimeter länger als er selbst, dicht, dunkel, leicht gewellt, fast romantisch wie ein Ritter im Miniaturformat, falls er männlich war, oder, falls weiblich, wie das laubgeschmückte Kind in dem Park in Paris auf der alten Schwarz-Weiß-Postkarte nach einer Aufnahme des französischen Fotografen Édouard Boubat, auf der es der Kamera den Rücken zukehrt (petite fille aux feuilles mortes jardin du Luxembourg Paris 1946), und als Sophia heute Morgen die Augen aufschlug und ihn dort sah, den Kopf mit dem Hinterkopf in ihre Richtung gekehrt, hob und senkte sich das Haar gerade verführerisch im Luftzug der Zentralheizung, aber nur leicht und nur auf einer Seite, direkt oberhalb des Heizkörpers; nun schwang und wehte es um den Bruchteil einer Sekunde verzögert mit dem Wiegen und Schaukeln des sich verneigenden freischwebenden Kopfes mit wie das Haar einer mit Weichzeichner gefilmten Person in einer Shampoowerbung in Zeitlupe. Siehst du? Shampoowerbung ist weder gespenstisch noch morbide. Nichts, wovor man sich fürchten müsste.

(Es sei denn, Shampoowerbung oder vielleicht sogar Werbespots generell sind genau genommen schreckliche Visionen von lebenden Toten, und wir sind bloß schon so daran gewöhnt, dass sie uns nicht mehr schockieren.)

Jedenfalls war er einfach nicht beängstigend, der Kopf. Er war niedlich und verschämt in seiner Feierlichkeit, und das sind keine Wörter, die man mit etwas Totem oder mit dem Gedanken an ein marodierendes Gespenst von etwas Totem verbindet – und er wirkte ja auch keineswegs tot, obwohl es so aussah, als wäre er weiter unten, an der Stelle, wo einmal ein Hals gewesen sein mochte, einen Tick grausiger, als wäre da, nur eben so erkennbar, ein Hauch von etwas Viszeralem, Zerfetztem, Fleischigem.

Aber alles über diesen Hauch Hinausgehende war gut hinter Haar und Kinn versteckt, sprang einem nicht sofort ins Auge, denn was ins Auge sprang, war die Lebendigkeit des Kopfes, das Anheimelnde seines Betragens, und so, wie er fröhlich in der Luft neben ihr schaukelte, eine kleine grüne Boje in ungetrübter See, während Sophia sich das Gesicht wusch und die Zähne putzte, und wie er Sophia voraus lässig die Treppe hinabschwebte und sich, ein kleiner Planet in einem eigenen Mikrouniversum, zwischen den eingestaubten Trieben der Kollektion toter Orchideen auf dem unteren Treppenabsatz hindurchwand, strahlte er mehr Gutartigkeit aus als jeder andere Kopf, den sie bisher gesehen hatte, ob Buddha, x-beliebiger Amor auf einem Gemälde oder blöde glotzender Weihnachtsengel.

In der Küche füllte Sophia Wasser und Kaffee in die Espressomaschine, schraubte das Oberteil fest und zündete das Gas an. Da wich der Kopf vor der plötzlichen Hitze zurück. Seine Augen waren voller Lachen. Wie zum Spaß schwebte er abwechselnd näher an die Flamme heran und wieder zurück.

Du wirst dir noch die Haare versengen, sagte sie.

Der Kopf schüttelte den Kopf. Sie lachte. Wonnig.

Ob er weiß, was Weihnachten ist, ob er den Heiligen Abend kennt?

Welches Kind kennt ihn nicht?

Wie wohl die Züge heute verkehren? Vielleicht möchte er, dass ich mit ihm einen Ausflug nach London mache. Wir könnten zu Hamleys gehen. Die Weihnachtsbeleuchtung.

Wir könnten in den Zoo gehen. Ob er schon mal im Zoo war? Kinder mögen ja den Zoo. Hat der überhaupt geöffnet, so kurz vor Weihnachten? Wir könnten uns auch etwas ansehen, ich weiß nicht, die Wachen, die sind immer da mit ihren Bärenfellmützen und den roten Uniformjacken, Weihnachten hin oder her. Das wäre doch großartig. Oder wir könnten ins Wissenschaftsmuseum gehen, wo man sich die Hände durchleuchten lassen und sich seine Knochen ansehen kann.

(Oh.

Der Kopf hatte keine Hände.)

Na ja, ich könnte für ihn die Knöpfe drücken, könnte die interaktiven Sachen für ihn übernehmen, wenn er es nicht selber kann. Oder ins Victoria and Albert. Solche Schönheit, ganz gleich, wie alt oder jung man ist. Oder ins Naturhistorische Museum. Ich kann ihn mir unter den Mantel stecken. Oder ich nehme eine große Tasche, schneide Gucklöcher rein, lege einen zusammengefalteten Schal, einen Pullover, irgendetwas Weiches, auf den Taschenboden.

Der Kopf war auf dem Fensterbrett und schnupperte an den Resten des Thymians aus dem Supermarkt. Schloss genießerisch, wie es aussah, die Augen. Rieb die Stirn an den winzigen Blättern. Thymiangeruch zog durch die Küche, und die Pflanze purzelte ins Spülbecken.

Wenn sie schon mal drin war, die Pflanze, drehte Sophia den Hahn auf und gab ihr Wasser.

Dann setzte sie sich mit dem Kaffee an den Tisch. Der Kopf ließ sich neben der Obstschale mit Äpfeln und Zitronen nieder. Ihr Tisch sah nun aus wie witzige Kunst, wie eine Installation oder wie ein Bild des Malers Magritte: Das ist kein Kopf; nein, wie Köpfe von Dalí oder de Chirico, aber lustig wie bei Duchamp, der der Mona Lisa einen Schnurrbart angemalt hat, oder sogar wie ein Stillleben mit Tisch von Cézanne, den Sophia einerseits immer verstörend, andererseits aber erfrischend fand, denn er zeigt ja, auch wenn man das kaum glauben mag, dass Äpfel und Orangen genauso gut blau und violett sein können, Farben, die man ihnen nicht zugetraut hätte.

Vor kurzem hatte sie in einer Zeitung ein Foto von etwas gesehen, das wie eine Wand von Menschen aussah, die vor der Wand im Louvre standen, an der die Mona Lisa hängt. Vor der echten Mona Lisa hatte Sophia selbst schon gestanden, aber eine Weile bevor sie Arthur bekam, also vor dreißig Jahren, und schon damals hatte man seine liebe Not, einen Blick auf das Bild zu erhaschen wegen des großen Pulks von Menschen, die sich davor drängten und es fotografierten. Außerdem war es bemerkenswert klein gewesen, das große Meisterwerk, viel kleiner, als sie es bei so einem berühmten Kunstwerk erwartet hätte. Vielleicht war es dem Auge wegen der Menge davor kleiner erschienen.

Anders als damals drehten sich die Leute, die jetzt davorstanden, aber nicht einmal mehr zu dem Bild um. Die meisten kehrten ihm den Rücken zu und fotografierten sich selbst damit; heute verschenkte dieses alte Bild sein souveränes Lächeln an Rücken, die Rücken von Leuten mit in die Luft gereckten Telefonen. Die Leute sahen aus, als salutierten sie. Aber wem?

Der Stelle vor einem Gemälde, an der Museumsbesucher stehen und es sich nicht ansehen?

Sich selbst?

Der Kopf auf dem Tisch sah sie mit gehobenen Brauen an. Als läse er ihre Gedanken, schenkte er ihr ein kleines Mona-Lisa-Schmunzeln.

Sehr komisch. Sehr schlau.

Die National Gallery? Ob er gern in die National Gallery ginge? In die Tate Modern?

All diese Museen würden aber, falls sie heute überhaupt geöffnet hatten, um die Mittagszeit schließen wie sonst auch alles, außerdem die Züge, Heiligabend.

Also. Nicht London.

Was dann? Ein Spaziergang an den Klippen?

Aber was, wenn es den Kopf aufs Meer hinauswehte?

Bei der Vorstellung tat ihr innerlich die ganze Brust weh.

Egal, was ich heute unternehme, du darfst mitkommen, sagte sie zu dem Kopf. Wenn du brav bist und dich ruhig verhältst.

Aber das brauche ich wohl nicht zu sagen, dachte sie. Weniger aufdringlich könnte ein Gast gar nicht sein.

Es ist sehr nett, dich im Haus zu haben, sagte sie. Du bist gern gesehen.

Da schaute der Kopf hocherfreut.

Fünf Tage zuvor:

Sophia geht nach vorn in ihr Büro, schaltet den Computer ein, ignoriert die vielen E-Mails mit den roten ! und geht gleich zu Google, tippt ein

blaugrüner Punkt im Auge

danach, genauer formuliert,

blaugrüner Punkt am Rande des Gesichtsfelds, der größer wird.

Haben Sie einen Fleck auf der Iris? Das kann Folgendes bedeuten!

Flecken, Punkte, Floater: Erfahren Sie mehr über Ursachen und Symptome

Wenn ich die Augen schließe … sehe ich farbige Punkte:

AskScience

Getrübtes Sehen, schwebende Flöckchen oder Fäden im Gesichtsfeld, Lichtempfindlichkeit oder

Farbige Flecken sehen – Forum Seh- und Augenstörungen – eHealthForum

5 Anzeichen für eine retinale Migräne: Informationen zu Kopfschmerzen und Migräne

Entoptisches Phänomen – Wikipedia

Sie sieht sich einige dieser Seiten an. Katarakte. Störung der Helligkeitswahrnehmung. Glaskörpertrübung. Hornhautablösung. Makuladegeneration. Floater. Migräneformen. Möglicherweise Netzhautablösung. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Ihre Flecken oder Floater anhalten oder Sie beunruhigen.

Dann googelt sie nach:

kleine blaugrüne Kugel am seitlichen Rand des Gesichtsfelds sehen.

Es erscheinen: Die Kunst des Sehens. Wahrnehmungen des dritten Auges & Der mystische Blick, massenhaft Zeug über Medien und: Warum es ein Zeichen Ihrer Engel ist, wenn Sie Licht sehen, Doreen Virtue – offizielle Seite.

Ach, herrje.

Sie vereinbart für zwei Tage später einen Termin im Laden einer Optikerkette in der Stadt.

Die junge blonde Optikerin kommt aus dem Hinterzimmer nach vorn, sieht auf den Bildschirm und danach Sophia an.

Hallo, Sophia, sagt sie. Ich bin Sandy.

Hallo, Sandy. Ich würde es vorziehen, wenn Sie mich mit Mrs Cleves ansprechen.

Natürlich. Folgen Sie mir bitte, S…, ähm, sagt die Optikerin.

Die Optikerin steigt im rückwärtigen Teil des Ladens eine Treppe hinauf. Oben befinden sich ein Zimmer mit einem erhöhten Stuhl, so ähnlich wie beim Zahnarzt, und verschiedene Geräte. Mit einer Geste zum Stuhl bedeutet die Optikerin Sophia, sie solle sich setzen. Sie selbst steht an einem Schreibtisch und macht sich Notizen. Fragt, wann Soph…, ähm, Mrs Cleves zuletzt bei einem Optiker war.

Ich bin das erste Mal bei einem Optiker, sagt Sophia.

Und Sie kommen, weil Sie Schwierigkeiten beim Sehen haben, sagt die Optikerin.

Das sehen wir ja dann, sagt Sophia.

Haha!, sagt die Optikerin, als hätte Sophia einen Witz gemacht, was nicht der Fall ist.

Die Optikerin lässt Sophia aus der Entfernung und aus der Nähe vorlesen, macht Tests, bei denen die Augen abwechselnd abgedeckt werden oder ein leichter Windstoß das Auge trifft, einen Test, bei dem sie Sophia mit einem Licht in die Augen sieht, bei dem Sophia erstaunt (und überraschend bewegt) ein Geflecht ihrer eigenen Blutgefäße erblickt, und einen Test, bei dem sie einen Knopf drücken und angeben muss, wann und ob sie ein Pünktchen sieht, das sich über den Bildschirm bewegt.

Dann will die Optikerin noch einmal Sophias Geburtsdatum wissen.

Meine Güte. Ich dachte, ich hätte es vielleicht falsch aufgeschrieben, weil, ehrlich, Ihre Augen sind in phantastischem Zustand. Sie brauchen nicht einmal eine Lesebrille.

Alles klar, sagt Sophia.

Doch, im Ernst, sagt sie Optikerin, für jemanden Ihrer Altersgruppe haben Sie wirklich gute Augen. Sie können von Glück sagen.

Glück, ja, finden Sie?

Sie müssen es sich so vorstellen, sagt die Optikerin. Stellen Sie sich vor, ich bin Automechaniker, und jemand bringt mir ein Auto zur Durchsicht, ein Modell aus den Vierzigern, und ich mache die Motorhaube auf und stelle fest, dass der Motor noch fast genauso sauber ist, wie er die Fabriketage (sie schaut in ihrem Formular nach) 1946 verlassen hat, einfach verblüffend, ein Triumph.

Sie sagen, ich bin wie ein alter Triumph.

So gut wie neu, sagt die Optikerin (die offensichtlich nicht weiß, dass es nie ein Automodell namens Triumph gegeben hat). So gut wie unbenutzt. Keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben.

Sie wollen andeuten, ich wäre mit geschlossenen Augen durchs Leben gegangen oder hätte versäumt, sie umfassend zu nutzen?, sagt Sophia.

Ja, genau, stimmt, sagt die Optikerin, während sie Papiere überfliegt und zusammenheftet. Kriminelle Unterbeanspruchung der Augen, das muss ich der Augenbehörde melden.

Dann sieht sie Sophias Gesicht.

Ah, sagt sie. Ähm.

Haben Sie in meinen Augen etwas erkennen können, was Ihnen Anlass zur Besorgnis gibt?, sagt Sophia.

Gibt es etwas, was Sie besonders besorgt, Mrs Cleves?, sagt die Optikerin. Was Sie mir vielleicht nicht sagen oder was Sie beunruhigt. Denn indirekt …

Sophia bringt die junge Frau mit einem Pfeil aus ihren (ausgezeichneten) Augen zum Schweigen.

Ich muss wissen, und das ist alles, was ich wissen muss, mache ich mich verständlich, sagt Sophia, ob irgendeines Ihrer Geräte Ihnen irgendetwas angezeigt hat, worüber ich mir bei meiner Sehkraft Sorgen machen muss?

Die Optikerin öffnet den Mund. Schließt ihn. Öffnet ihn wieder.

Nein, sagt sie.

Gut, sagt Sophia. Was bin ich Ihnen schuldig, und bei wem bezahle ich das?

Gar nichts, sagt die Optikerin. Denn in Anbetracht dessen, dass Sie über sechzig sind, wird keine …

Oh, verstehe, sagt Sophia. Deshalb haben Sie zweimal nach meinem Geburtsdatum geschaut.

Bitte?, sagt die Optikerin.

Sie dachten, ich hätte vielleicht ein falsches Alter angegeben. Um bei Ihrer Kette einen kostenlosen Sehtest zu ergattern, sagt Sophia.

Ähm, sagt die junge Optikerin.

Sie verzieht das Gesicht. Schlägt die Augen nieder, sieht inmitten der vulgären Weihnachtsdekoration der Optikerkette auf einmal verloren und traurig aus. Sie sagt nichts mehr, legt die Ausdrucke, Formulare und handschriftlichen Notizen in eine kleine Mappe, die sie sich an die Brust drückt, und bedeutet Sophia, sich nach unten zu begeben.

Nach Ihnen, bitte, Sandy, sagt Sophia.

Die Optikerin steigt mit wippendem blondem Pferdeschwanz die Stufen hinab und verschwindet unten durch die Tür, durch die sie anfangs hereinkam; grußlos.

Genauso unverschämt sagt nun die junge Frau hinter der Ladentheke, ohne die Augen von ihrem Bildschirm abzuwenden, zu Sophia, sie solle über ihr heutiges Erlebnis beim Optiker doch etwas twittern, auf Facebook posten oder eine Bewertung auf TripAdvisor hinterlassen, denn Ratings machten wirklich den Unterschied.

Sophia öffnet sich die Ladentür selbst.

Auf der Straße regnet es jetzt stark, und der Optikerladen ist eins der Geschäfte, die mit dem Namen der Kette bedruckte Golfschirme haben, und zwar in einem Schirmständer hinten neben der Ladentheke. Doch das Mädchen blickt auf den Bildschirm und unverwandt nicht zu Sophia auf.

Als sie am Auto ankommt, ist sie vollkommen durchnässt. Sie sitzt auf dem Parkplatz im Getrommel des Regens, der aufs Dach fällt, in dem nicht unangenehmen Geruch von nassem Mantel und Autositz. Tropfen tropfen von ihrem Haar. Es ist befreiend. Der Regen macht aus der Windschutzscheibe einen verschwommenen Fleck, der seine Form ständig ändert. Die Straßenlaternen gehen an, und der Fleck füllt sich mit unförmigen wandernden Punkten in vielen Farben, als hätte jemand kleine Farbraketen auf die Windschutzscheibe geworfen; das kommt von den Ketten aus bunten Weihnachtskugeln, die man rund um den Parkplatz aufgehängt hat.

Es wird Abend.

Aber ist das nicht schön?, sagt sie

und das ist das erste Mal, dass sie zu ihr spricht, der Degeneration, Ablösung, dem Floater, Fleck, der zu dem Zeitpunkt noch klein ist, man erkennt noch nicht richtig, dass es ein Kopf ist, winzig wie eine Fliege, die vor ihr schwebt, ein winziger Sputnik, und wenn sie ihn direkt anspricht, ist es, als wäre er eine Kugel, getroffen von dem Stahlhebel an der Seite eines Flipperautomaten, der ihn von einer Seite des Autos zur anderen springen lässt.

Sein Hin und Her, um vier Uhr nachmittags am kürzesten Tag des Jahres, ist fröhlich.

Bevor sie in der schwindenden Dämmerung den Autoschlüssel dreht und den Motor einschaltet und heimfährt, schaut Sophie sich an, wie er unter den auf die Scheibe regnenden Farbklecksen über das Armaturenbrett gleitet, als wäre das Plastik eine Eisbahn, wie er von der Kopfstütze des Beifahrersitzes abprallt, die Kurve des Lenkrads nachzeichnet, einmal, zweimal, dreimal, als probiere er erst, was er kann, und führe es dann vor.

Nun saß sie am Küchentisch. Nun hatte das Was-immer-es-war wirklich die Größe eines Kinderkopfs; ein verstaubtes, beschmiertes Kind mit grünen Streifen, ein Kind, das voller Grasflecken heimgekommen war, ein Sommerkind im Winterlicht.

Würde er Kind bleiben oder erwachsen werden, der Kopf? Würde er zum schwebenden Kopf eines ausgewachsenen Menschen heranwachsen? Gar noch größer werden? So groß wie der Reifen eines kleinen Fahrrads, eines Klapprads? Danach so groß wie der Reifen eines großen Fahrrads? Wie ein altmodischer Strandball? Wie die aufblasbare Weltkugel in dem alten Film Der große Diktator, in dem Chaplin sich als Hitler verkleidet und die Welt über sich durch die Luft schlägt, bis sie platzt? Gestern Abend, als der Kopf sich aus Spaß über den Läufer in der Diele an den Vitrinenschrank kegelte, weil er wissen wollte, wie viele von Godfreys Porzellanfigürchen aus dem achtzehnten Jahrhundert er auf einmal umwerfen konnte, wenn er sich von den Schrankbeinen abprallen ließ, hatte er zum ersten Mal ausgesehen wie der rollende, fallende, abgeschlagene, guillotinierte, enthauptete, sehr reale Kopf eines –

und das war der Moment, in dem sie ihn aussperrte, was bei so einem gutgläubigen Kopf nicht schwierig war. Sie hatte nichts weiter tun müssen, als im Dunkeln in den Garten hinauszugehen; wie sie es vorhergesehen hatte, war er ihr gefolgt, hüpfend wie ein auf einer Dorfkirmes gekaufter Heliumballon, und als er nach kurzem Kopf-an-Kopf dann von sich aus ihr voraus zu den Leyland-Zypressen entschwebte, so als interessierte er sich für Gartenhecken, war sie zurück ins Haus geschlüpft und hatte die Tür hinter sich zugemacht, war so schnell sie konnte durchs Haus gerannt, hatte sich vorn im Wohnzimmer in den Sessel plumpsen lassen, den Kopf unterhalb der Rückenlehne, so dass, wer oder was zum Fenster hereinsah, glauben musste, sie wäre nicht da.

Nichts, eine halbe Minute, eine volle Minute lang.

Gut.

Dann allerdings am Fenster ein sachtes Pochen. Poch poch poch.

Sie war tief hinabgerutscht und hatte die Fernbedienung vom Beistelltisch geangelt, den Fernseher eingeschaltet und laut gestellt.

Die Nachrichten zogen in gewohnt trostreicher Hysterie vorüber.

Doch im Hintergrund wieder: poch poch poch.

Sie war in die Küche gegangen und hatte das Radio eingeschaltet, bei den Archers versuchte jemand, einen Truthahn in einen Kühlschrank zu stopfen, und im Hintergrund hörte man an der Schiebetür zum dunklen Garten das poch poch poch.

Dasselbe dann auch an dem kleinen Glasspalt der Hintertür: poch poch pochpoch.

Sie war im Dunkeln eine Etage höher gegangen, dann noch eine und schließlich auf der Leiter durch die Luke in den Loft gestiegen, durch das Loftzimmer gegangen und durch die niedrige Tür bis hinten ins Bad, wo sie sich unters Waschbecken duckte.

Nichts.

Das Wintergeräusch von Wind, der in Äste fährt.

Dann am Dachfenster ein Schein wie die Nachtlichter für Kinder, die sich im Dunkeln fürchten.

Poch poch poch.

Er war dort wie das beleuchtete Zifferblatt einer städtischen Uhr, wie der Wintermond auf einer Weihnachtskarte.

Sie kam unter dem Waschbecken hervor, öffnete das Dachfenster, und er kam herein.

Erst schwebte er neben ihrem Kopf. Dann ließ er sich bis auf die Höhe hinab, wo der Kopf eines Kindes wäre, und sah mit gekränkten runden Augen zu ihr herauf. Gleich danach aber, so als wüsste er, dass sie derlei als armselig oder manipulativ verachten würde, kam er wieder auf die Höhe ihres Kopfes heraufgeschwebt.

Er hatte ein Zweiglein im Mund, war das Stechpalme? Hielt es ihr hin, als wollte er ihr eine Rose überreichen. Sie nahm den Zweig. Da machte der Kopf in der Luft einen kleinen Hüpfer und warf ihr einen Blick zu.

Wieso veranlasste der Blick sie dazu, mit dem Stechpalmenzweig durch sämtliche Etagen des alten Hauses hinabzusteigen, die Haustür aufzumachen und ihn durch den Türklopfer zu winden?

Dieses Jahr der Weihnachtskranz.

Es ist ein Dienstag im Februar 1961, sie ist vierzehn Jahre alt, und als sie zum Frühstück herunterkommt, ist Iris schon auf – unglaublich, Iris an einem freien Tag um diese Zeit nicht im Bett –, macht sich Toast und wird von ihrer Mutter angeschrien, weil sie Asche auf die Butter hat rieseln lassen, und dann, als hätte sie bloß Lust zu einem Spaziergang, bringt Iris sie um Viertel nach acht am Morgen zur Schule und sagt, kurz bevor sie hineingeht, am Tor: Hör mal, Philo, wann hast du heute Pause? Zehn nach elf, sagt sie. Okay, sagt Iris, sag zu einer Freundin, du fühlst dich nicht wohl, such dir eine aus, die hypochondrisch ist, und sag, dir wäre heute schlecht, ich warte zwanzig nach dort drüben auf dich. Sie zeigt über die Straße. Bis dann!, sagt sie, winkt lässig, bevor Sophia noch irgendetwas fragen kann, und zwei Jungen aus der Vierten, die gerade vorbeikommen, bleiben stehen und sehen der davongehenden Iris nach, einer mit offenem Mund, ist das echt deine Schwester, Cleves?, sagt der andere.

In Mathe beugt sie sich über Barbaras Tisch.

Mir ist heute so schlecht.

Ach, herrje, sagte Barbara und rückt deutlich von ihr weg.

Iris, ein Genie.

Iris, Scherereien. Sophia macht keine Scherereien, nie, sie ist eine, die nie etwas Verkehrtes tut, sie ist ohne Fehl und Tadel, ein Mädchen, ganz klar auf dem Weg an die Spitze (immer nach oben bis zur Leitung der Geschäftsstelle, dann die Führung einer eigenen Firma, der Masse voraus zu einer Zeit, in der Mädchen noch nicht voraus sein und nicht an der Spitze von irgendwas stehen sollen, und das wird das erste Mal in ihrem Leben sein, dass sie selbst sich ganz verkehrt findet und weswegen sie eine gehörige Portion, nein, eine ungehörige Portion Schuldgefühle mit sich herumschleppt). Grad eben hat sie frech gelogen, und danach ist ihr wirklich so schlecht, wie sie es zuvor behauptet hat, so dass es schließlich doch keine Lüge war, und jetzt ist sie drauf und dran, etwas noch weniger Erlaubtes zu tun, etwas richtig Verkehrtes, was immer es auch sein wird, so dass ihr Herz die ganzen Logarithmen hindurch hämmert und sie glaubt, ihr ganzer Körper müsse doch erkennbar vibrieren, bitte, Sir, Sophia Cleves bebt förmlich, aber die Pausenklingel ertönt, und niemand hat etwas gesagt, und sie schlüpft in die Mädchengarderobe und nimmt den Mantel vom Haken, zieht ihn an und knöpft ihn zu, als ginge sie hinaus in die Kälte, obwohl es in Wirklichkeit heute sehr warm ist.

Sie steht am Mädcheneingang, als stünde sie bloß zufällig da und dächte über irgendetwas nach, und sieht Iris gegenüber vor dem Melv’s, dessen altes Blechschild für Colman’s Senf an der Mauer dasselbe Gelb hat wie Iris’ Mantel, als hätte sie das gewusst oder wollte es so.

Niemand sieht sie. Sophia geht über die Straße.

Vor dem Laden stellt sich Iris schützend zwischen sie und etwaig vorübergehende Hausfrauen, die sie bei ihrer Mutter verpetzen könnten, und sie tut, wie ihr geheißen, bindet die Schulkrawatte ab und rollt sie in der Tasche zusammen. Dann zieht Iris ihren senfgelben Mantel aus, darunter trägt sie ihre Butcher-Boy-Lederjacke. Die streift sie ebenfalls ab und hält sie Sophia hin.

Du kannst sie bis Mitternacht anbehalten, sagt Iris, dann musst du sie zurückgeben, sonst wird sie zu Asche und Staub. Schönen Valentinstag. Oder betrachte es als frühes Weihnachtsgeschenk. Na los, probier sie an. Mach. Na also. Gott, Sophia, du siehst traumhaft aus. Gib den Mantel her.

Iris geht mit dem Schulmantel ins Melv’s. Kommt ohne ihn wieder. Melv sagt, er hebt ihn hinten bis morgen für dich auf, sagt sie. Aber vorher musst du aus dem Haus kommen, ohne dass Mutter dich ohne Mantel sieht, also lass dir eine Ausrede einfallen.

Was denn für eine?, sagt sie. Ich kann das nicht, sie so anlügen wie du.

Ich, lügen?, sagt Iris. Sag ihr, du hast den Mantel in der Schule gelassen. Es war zu warm, ihn anzuziehen. Stimmt doch auch!

Stimmt ja auch – angeblich ist es noch Winter, Februar, aber es ist sehr warm, heute ist es schockierend warm, nicht bloß wie im Frühling, eher wie im Sommer. Sie lässt die Jacke trotzdem den ganzen Weg lang an, sogar in der Tube. Iris geht mit ihr in eine Kaffeebar und dann in ein Lokal, das sich Stock Pot nennt und in dem sie Stew und Kartoffeln essen, und biegt anschließend mit ihr um eine Ecke. Sie stehen vor einem Odeon. Auf dem Plakat draußen steht Café Europa. Echt?

Iris lacht über das Gesicht, das sie zieht.

Du solltest dich sehen, Soph.

Iris ist Atomwaffengegnerin. Keine H-Bomben. Nein zum atomaren Selbstmord. Von der Angst zur Vernunft. Würden Sie eine H-Bombe abwerfen. Iris hat sich für die Demo extra einen Dufflecoat gekauft, und der Streit, der wegen dieses Dufflecoats ausbrach, wuchs sich zum größten Streit aus, den sie jemals hatten, ihr Vater war wütend, ihre Mutter schämte sich zu Tode, als sie die Gäste beim Tee nicht bloß mit der Rede erschreckte, die sie schwang, was sich für ein Mädchen sowieso schon nicht schickt, sondern weil es eine Rede über den giftigen Staub war, der in der Luft und jetzt auch im ganzen Essen ist, und weil sie dem Besuch, der ins Haus kam, von Vaters Arbeit erzählte, von den zweihunderttausend Menschen, in unserem Namen zum Tode verurteilt, Vater schlug sie, als sie ihm später im Wohnzimmer du sollst nicht töten ins Gesicht schrie, und Vater schlägt nie jemanden. Seit Monaten verkündet Iris, sie wird auf keinen Fall Geld für einen Film ausgeben, in dem Elvis einen Soldaten spielt, und jetzt hat sie sogar die guten Plätze gekauft, Balkon, so weit vorn wie möglich.

In dem Film spielt Elvis einen GI namens Tulsa, der in der amerikanischen Besatzungszone einen freien Tag mit einer Tänzerin verbringt. Die Tänzerin ist Deutsche. Wenn ihr Vater wüsste, dass sie sich einen Film ansehen, in dem Deutsche als normale Menschen dargestellt werden, würde er so in Rage geraten wie das eine Mal, als er auf der Springfields-Platte herumtrampelte und die Stücke in den Papierkorb warf, weil da der Song Sag mir, wo die Blumen sind auf Deutsch drauf war. Elvis und die Tänzerin machen eine Schiffsfahrt auf dem Rhein, einem Fluss, flüstert sie Iris zu, der seine eigene Maßeinheit hat, ungewöhnlich. (Iris seufzt, verdreht die Augen. Iris seufzt auch in einem fort, als Elvis einem Säugling im Körbchen ein Lied darüber vorsingt, dass er schon ein kleiner Soldat ist, und sie platzt gleich zu Beginn des Films laut heraus vor Lachen – die einzige Person im ganzen Kino, die lacht –, als Elvis in einem Panzer mit einem langen Geschützrohr eine Granate abfeuert und ein weißes Holzhaus in die Luft jagt, obwohl Sophia nicht begreift, wieso und warum das lustig sein soll, und als sie nach dem Ende des Films wieder auf die Londoner Straßen treten, schüttelt Iris den Kopf und lacht, ein Mann wie eine Tropfkerze, sagt Iris, eine Tropfkerze in Männergestalt. Wie meinst du das, Elvis ist wie eine Kerze?, sagt sie, und Iris lacht wieder und legt den Arm um sie. Na komm. Kaffeebar, dann nach Hause?)

Es gibt so viele Lieder in dem Film, dass Elvis kaum einmal nicht singt. Der beste Moment ist aber, als er und die Deutsche in einen Park gehen, in dem ein Kasperletheater eine Vorstellung gibt und ein Stück für Kinder spielt, in dem drei Puppen, ein Vater, ein Soldat und ein Mädchen, auftreten. Die Mädchenpuppe ist in die Soldatenpuppe verliebt und umgekehrt, doch die Vaterpuppe sagt so etwas wie der Junge kommt mir nicht ins Haus. Daraufhin schlägt die Soldatenpuppe mit einem Stock auf den Vater ein, bis er am Boden liegt. Die Soldatenpuppe will der Mädchenpuppe ein deutsches Lied vorsingen, doch das geht schief, weil der alte Mann, der das Grammophon des Kasperletheaters bedient, es verkehrt abspielt, erst zu schnell, dann zu langsam. Mal sehen, ob ich ihm helfen kann, sagt Elvis nun.

Als Nächstes wird die ganze Kinoleinwand – und es ist eine der breitesten, die sie jemals gesehen hat, so viel breiter als in den Kinos, wo sie sonst hingeht, dass sie es ungerecht findet – zur Bühne des Kasperletheaters, auf der Elvis von der Brust aufwärts zu sehen ist, ein Riese, aus einer anderen Welt zu Besuch gekommen, der neben der Mädchenpuppe, die ganz zu sehen und winzig ist, aussieht wie ein Gott. Er beginnt für die Puppe zu singen, und das wird das Eindrucksvollste und Schönste, was Sophia jemals gesehen hat; aus irgendeinem Grund ist er sogar noch schöner und frappierender als zu Beginn des Films, als er mit den anderen Soldaten ohne etwas an unter der Dusche stand und sich einseifte.

Speziell eine kurze Sequenz des Films wird Sophia sich später noch mehrere Male ins Gedächtnis rufen und ist sich gleichzeitig nicht sicher, ob sie sich die nicht bloß eingebildet hat. Aber das kann nicht sein, denn die ist ihr durch und durch gegangen.

Die Szene kommt, als Elvis auf die Mädchenpuppe, die ja nur eine Puppe ist, aber richtig lustig und keck, einredet und sie sich tatsächlich erweichen lässt und sich an seine Schulter und seine Brust lehnt. Und in dem kurzen Moment wirft er dem Mädchen im Publikum, das er liebt – und den Zuschauern der Kasperletheatervorführung und allen, die sich den Film ansehen, also auch Sophia –, einen Blick zu, fast unmerklich fein, es ist nur eine leichte Kopfbewegung, die aber, na ja, viel sagt, unter anderem: Hey, sieh dir das an, sieh mich an, sieh sie an, wer hätte das gedacht? Stell dir das vor, siehst du das?

Heiligabend vormittags, 10 Uhr, der körperlose Kopf döste. Um seine Nasenlöcher und die Oberlippe war ein feiner grüner Bewuchs entstanden, der aussah wie Blattwerk, wie ein Gewirr aus Blättlein und Wedeln, klebte dort wie getrockneter Nasenschleim. Der Kopf machte dazu so lebensechte Geräusche von Einatmen und Ausatmen, dass ein Zuhörer in einem Nebenzimmer überzeugt gewesen wäre, hier schlummere ein echtes und vollständiges Kind, wenngleich eins, das stark erkältet war.

Ob Calpol, das Zeug, das sie in der Apotheke bekam, helfen konnte?

Dasselbe grüne Gewirr schien auch aus seinen Ohren zu wachsen.

Wie bekam er, der Kopf, überhaupt Luft ohne einen nennenswerten anderen Atemapparat?

Wo war seine Lunge?

Und wo der Rest?

Gab es vielleicht irgendwo jemand anderen mit einem kleinen Torso, mit Armen und Beinen, der ihm oder ihr hinterherlief? Manövrierte sich ein kleiner Torso in einem Supermarkt durch die Gänge? Oder auf eine Parkbank oder einen Stuhl an der Heizung in irgendwessen Küche? Wie in dem alten Lied, das Sophia leise singt, um ihn nicht zu wecken: I’m nobody’s child. I’m no body’s child. Just like a flower. I’m growing wild.

Was war ihm zugestoßen?

Hatte ihm das, was ihm zugestoßen war, sehr wehgetan?

Es tat ihr weh, daran zu denken. Der Schmerz war überraschend, denn Sophia fühlte schon seit geraumer Zeit nichts mehr. Flüchtlinge auf dem Meer. Kinder in Rettungswagen. Blutüberströmte Männer, die zu Krankenhäusern rannten oder von brennenden Krankenhäusern wegrannten, blutbedeckte Kinder auf den Armen. Staubbedeckte tote Menschen an Straßenrändern. Gräuel. Menschen in Gefängniszellen, die zusammengeschlagen oder gefoltert wurden.

Nichts.

Außerdem, wissen Sie, noch die Schrecken des Alltags, die ganz gewöhnlichen Leute, die auf den Straßen des Landes, in dem sie aufgewachsen war, herumgingen und zerstört aussahen, Elendsgestalten wie bei Dickens, Armutsgespenster aus der Zeit vor hundertfünfzig Jahren.

Nichts.

Doch jetzt saß sie zu Heiligabend an ihrem Tisch, und Schmerz sirrte durch sie hindurch wie von fein abgestimmten Saiten erzeugte Musik, deren Instrument sie war.

Denn wie sollte ein Verlust eines so großen Teils des eigenen Ichs nicht schmerzen?

Was kann ich ihm geben? Arm, wie ich bin.

Ah. Das erinnerte sie daran.

Sie sah am Herd nach, wie spät es war.

Die Bank hatte Weihnachtsschließzeiten.

Die Bank.

Geld, das war die Lösung

(ist es immer, wird es immer sein)

und hier kommt stattdessen eine andere Version der Geschehnisse des Vormittags, als wäre es ein Roman, in dem Sophia sich selbst aussucht, welche Figur sie ist, welche sie am liebsten wäre, eine Figur in einer Geschichte eher klassischer Form, fein ziseliert und tröstlich, die zeigt, wie düster und doch strahlend die Dur-Sinfonie des Winters ist und wie schön alles aussieht bei strengem Frost, der jeden einzelnen Grashalm deutlicher und in silberner Schönheit hervorhebt, sogar den stumpfen Asphalt der Straßen, das Pflaster unter den Füßen zum Leuchten bringt, wenn es kalt genug ist, die zeigt, wie etwas in uns, im Innern unserer Kälte und Erstarrung schmilzt, wenn wir einen Moment des Friedens auf der Welt und des Wohlwollens gegen jedermann erleben; eine Geschichte, in der kein Platz ist für abgetrennte Köpfe; ein Werk, in dem zu Sophias fein ziselierter dur-sinfonischer Bescheidenheit und erzählerischer Schicklichkeit in der Geschichte, deren Teil sie ist, noch genau die richtige Prise unaufdringliche Lebensklugheit und das Prestige der alternden Frau hinzukommen, so dass es eine besinnliche und würdevolle Geschichte wird, Gott sei Dank konventionell gebaut, die Art von hochwertiger Literatur, in der langsam über eine Landschaft treibender Schnee eine mildtätige Wirkung entfaltet, an sich schon perfekt dämpfend ist, Schnee, der fällt und eine Landschaft noch weißer und hübscher macht, noch weicher zeichnet, in der keine von Körpern abgetrennten Köpfe in der Luft oder sonst wo herumbaumeln, weder neue nach neuen Gräueltaten, Morden oder Terrorangriffen, noch alte, übrig geblieben von früheren Gräueltaten, Morden oder Terrorangriffen und der Zukunft überlassen wie in den Körben der Französischen Revolution, das Weidengeflecht braun vom getrockneten alten Blut, den sauberen und zentralbeheizten interaktiven Häusern von heute auf die Türschwelle gestellt samt den an die Klinken gebundenen Zetteln mit der Aufschrift bitte kümmern Sie sich um diesen Kopf, vielen Dank,

tja, nein,

vielen Dank,

danke bestens:

stattdessen war es Heiligabend am Vormittag. Heute würde es hektisch werden, sie bekam über Weihnachten Besuch, Arthur brachte seine Freundin/Partnerin mit. Da musste einiges vorbereitet werden.

Nach dem Frühstück fuhr Sophia in die Stadt zu der Bank, die auf ihrer Webseite angab, dass sie bis Mittag geöffnet hatte.

Trotz der Verluste war sie immer noch das, was die Bank als Inhaberin eines Korinthkontos bezeichnete, erkennbar daran, dass ihre Bankkarten eine Grafik zierte, die den oberen Teil einer korinthischen Säule mit steinernem Blattwerk zeigte, anders als die Karten der gewöhnlicheren Kontoinhaber, die keine Grafik hatten; als Inhaberin eines Korinthkontos hatte sie Anspruch darauf, in der Filiale von einem persönlichen Bankberater bedient zu werden. Dafür bezahlte sie über £500 pro Jahr. Dafür saß ihr persönlicher Bankberater ihr gegenüber und rief für sie im Callcenter der Bank an, sollte sie einmal eine Frage haben oder etwas benötigen, während sie im selben Raum saß und wartete. Das hieß, sie brauchte den Anruf nicht selbst zu machen, obwohl der persönliche Bankberater manchmal doch einfach eine Telefonnummer auf einen Zettel mit Bankvordruck schrieb und ihn dem Kunden mit den Worten reichte, es wäre für ihn, den Kunden, vielleicht bequemer, den Anruf von zu Hause zu erledigen. Auch Sophia war erst kürzlich so abgefertigt worden, obwohl sie ihrer Ansicht nach in der Bankfiliale ihrer Stadt immer noch gut bekannt oder, na gut, bekannt war als einst aufstrebende international tätige Geschäftsfrau, die sich hier zur Ruhe gesetzt hatte.

Wo waren die Filialleiter von früher hin? Ihre Anzüge, ihre Zusicherungen, ihre kenntnisreichen Tipps, ihre Versprechen, ihre höfliche Intelligenz, ihre teuer geprägten Weihnachtskarten mit dem persönlichen Gruß? An diesem Vormittag hing der persönliche Bankberater, ein junger Mann, dem Aussehen nach im Alter eines Schulabgängers, nach den fünfunddreißig Minuten, die Sophia ihm und dem Computer bereits gegenübersaß, immer noch in der Warteschleife des Callcenters, das ihn mit dem richtigen Ansprechpartner verbinden sollte, und war sich nicht sicher, ob er Mrs Cleves’ Fragen bis zur Schließzeit am Mittag beantworten konnte. Vielleicht war es besser, wenn Mrs Cleves einen Termin für nach der Weihnachtswoche vereinbarte.

Der persönliche Bankberater legte den Hörer auf und trug Sophia im Computer für einen Termin zur persönlichen Beratung in der ersten Januarwoche ein. Er erklärte ihr, dass die Bank ihr den Termin per E-Mail bestätigen und sie am Tag davor per SMS noch einmal daran erinnern würde. Dann fragte er Mrs Cleves – zweifellos vom Bildschirm dazu veranlasst –, ob sie eine Versicherung abschließen wolle.

Nein, vielen Dank.

Mietausfälle, Gebäude, Auto, Hausrat, Gesundheit, Reise, irgendeine Versicherung?, las der persönliche Bankberater vom Bildschirm ab.

Sophia hatte alle Versicherungen, die sie brauchte.

Der persönliche Bankberater, der weiter auf den Bildschirm schaute, nannte ihr daraufhin noch ein paar Zahlen zu konkurrenzfähigen Raten und Kombinationsmöglichkeiten bei Versicherungen, die die Bank ihren wichtigsten Kunden anbieten konnte. Anschließend ging er die Details ihres Korinthkontos durch und sagte ihr, welche dieser Versicherungen sie als Inhaberin eines Korinthkontos bereits hatte und welche ihr Korinthkonto nicht abdeckte.

Sophia erinnerte ihn daran, dass sie, bevor sie ging, noch etwas Bargeld mitnehmen wollte.

Der persönliche Bankberater sprach nun über Bargeld. Geld, sagte er, werde jetzt insbesondere für Automaten hergestellt anstatt für die Hände von Menschen. Es werde bald auch einen neuen Zehnpfundschein geben, ähnlich dem neuen Fünfpfundschein, im Prinzip aus demselben Papier hergestellt, aus Materialien, die Automaten die Scheinezählung erleichterten, aber deutlich schwieriger zu zählen, wenn man als Mensch bei der Bank arbeitete und es von Hand tun musste. Schon bald, sagte er, würden bei Banken keine Menschen mehr arbeiten.

Von seinem Hals, sah Sophia, zog sich eine gerötete Stelle bis hinauf zu den Ohren. Auch seine Wangen waren gerötet. Vielleicht hatten die Bankangestellten schon zeitig mit dem Weihnachtsumtrunk angefangen. Er sah nicht so aus, als dürfe er von Rechts wegen bereits Alkohol trinken. Für einen Moment glaubte sie, er finge an zu weinen. Er war jämmerlich. Seine Befürchtungen bedeuteten ihr nichts; warum sollten sie.

Da Sophia aber aus Erfahrung wusste, wie nützlich gute Beziehungen zu Menschen im Bankwesen waren, nahm sie sich vor, nicht ungeduldig und nicht unangenehm barsch zu sein, während der persönliche Bankberater ihr erzählte, dass er inzwischen selbst die interaktiven Kassen benutzte und dadurch das Althergebrachte umging, bei dem noch echte Menschen die Einkäufe im Supermarkt abkassierten.