8,99 €

Mehr erfahren.

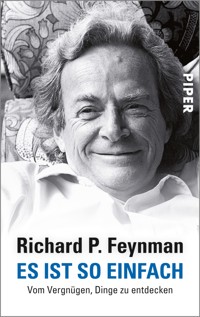

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der legendäre Physik-Nobelpreisträger Richard P. Feynman tritt in diesem Buch als vielseitige und komplexe Persönlichkeit auf: als leidenschaftlicher Wissenschaftler, aufrichtiger Denker, genialer Lehrer, als liebenswürdiger Mensch und nicht zuletzt als Spaßmacher. Es ist ein Genuss, Feynman zu lesen, ganz gleich, ob er über Physik, das Computerzeitalter, den Zweifel in der Wissenschaft, über Philosophie oder Religion schreibt. – »Halb Genie, halb Clown … Stets spielte er mit Ideen, doch das, was wirklich für ihn zählte, nahm er immer ernst.« Freeman J. Dyson

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Die deutsche Ausgabe wurde um die Kapitel 6,7 und 11 der amerikanischen Originalausgabe gekürzt.

Sie finden sich in dem Band »Kümmert Sie, was andere Leute denken?«

(TB 2166) auf den Seiten 233–242, 213–231 und 52–57.

Herausgegeben von Jeffrey Robbins Vorwort von Freeman J. Dyson Aus dem Amerikanischen von Inge Leipold

ISBN 978-3-492-95770-0 Februar 2016

© 1999 by Carl Feynman and Michelle Feynman

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Pleasure of Finding Things Out«, Helix Books, Cambridge, Massachusetts

© der Einführung des Herausgebers, der Einleitungen zu den Kapiteln und der Fußnoten: Jeffrey Robbins

© der deutschsprachigen Ausgabe:

2001 Piper Verlag GmbH, München/Berlin

Umschlaggestaltung: semper smile, München

Umschlagabbildung: Melanie Jackson Agency / Christopher Sykes / American Institute of Physics

Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

VORWORT

Fast ein Idol

»Mehr als jemanden sonst habe ich diesen Menschen nahezu abgöttisch geliebt«, schrieb der Elisabethanische Dramatiker Ben Jonson. »Dieser Mensch« war Jonsons Freund und Lehrer William Shakespeare. Beide waren sie erfolgreiche Dramatiker – Jonson: gebildet und gelehrt, Shakespeare: draufgängerisch und genial. Eifersucht aufeinander war den beiden fremd. Als Jonson zu schreiben begann, wurden die Stücke des neun Jahre älteren Shakespeare bereits mit großem Erfolg auf den Londoner Bühnen aufgeführt. Er war, wie Jonson einmal sagte, »ehrlich und hatte ein offenes und freimütiges Wesen« und half seinem jüngeren Freund mit Rat und Tat. Wohl am wichtigsten war, daß er eine der Hauptrollen in Jonsons erstem Stück, Every Man in His Humour1 übernahm, das 1598 uraufgeführt und ein durchschlagender Erfolg wurde. Es markierte den Beginn von Jonsons Karriere; er war damals fünfundzwanzig, sein Freund vierunddreißig. In der Folgezeit schrieb Jonson weiterhin Gedichte und Dramen; viele seiner Theaterstücke wurden von Shakespeares Truppe aufgeführt. Als Dichter und Gelehrter erlangte Jonson eigenständig Ruhm, und nach seinem Tod ehrte man ihn mit einem Begräbnis in der Westminster Abbey. Doch nie vergaß er, was er seinem alten Freund verdankte. Als Shakespeare starb, verfaßte Jonson das Gedicht To the Memory ofMy Beloved Master William Shakespeare2; einige Zeilen erlangten Berühmtheit:

»Nicht unsrer Zeit gehört’ er an, war über aller Zeit.«

»Kaum kanntest du Latein noch weniger das Griechisch,

So daß, zu ehren dich, nach Namen ich nicht suche.

Aufrufe vielmehr jene Wortgewaltigen: den Aischylos

Euripides und Sophokles …

Zu neuem Leben, daß dein’ Kothurn sie stampfen hören.«

»War doch Natur selbst stolz auf seine Werke,

Und schwelgte im Gewande seiner Zeilen …

Doch schenkt Natur nicht alles: Deiner Kunst,

mein holder Shakespeare, gebührt der gleiche Ruhm.

Mag die Natur auch Stoff dem Dichter sein,

Sein’ Kunst verleiht ihr Form; er wirket dann

im Schweiße dieser Last die lebensvollen Worte …

Wohl wahr: ein guter Dichter schafft sich selbst,

In gleichem Maß, wie er geboren wird.«

Was haben Jonson und Shakespeare mit Richard Feynman zu tun? Ganz einfach – wie Jonson kann ich sagen: »Mehr als jemanden sonst habe ich diesen Menschen nahezu abgöttisch geliebt.« Vom Schicksal war mir das ungeheure Glück beschieden, Feynman als Lehrer zu haben. Als ich, der gebildete, gelehrte Student, 1947 aus England an die Cornell University kam, war ich vom ersten Augenblick an von der ungestümen Genialität Feynmans hingerissen. In jugendlicher Überheblichkeit kam ich zu dem Schluß, ich könnte für Feynman das sein, was Jonson einst für Shakespeare war. Zwar hatte ich nicht damit gerechnet, ausgerechnet in Amerika Shakespeare zu begegnen, doch als ich ihn sah, fiel es mir nicht weiter schwer, ihn zu erkennen.

Ehe ich Feynman kennenlernte, hatte ich bereits eine Reihe mathematischer Abhandlungen voll raffinierter Gedankenspielereien veröffentlicht, die jedoch ohne jegliche Bedeutung waren. Als ich dann Feynman begegnete, war mir schlagartig klar, ich war in eine andere Welt eingetreten. Ihm lag nichts daran, hübsche Traktate zu veröffentlichen. Er rang, angespannter als ich je irgend jemanden kämpfen sah, um ein Verständnis dessen, wie die Natur funktioniert, indem er die Physik von Grund auf umgestaltete. Ich kann von Glück reden, daß ich ihn zu einem Zeitpunkt kennenlernte, als dieser acht Jahre währende Kampf sich seinem Ende näherte. Die neue Physik, die sieben Jahre zuvor, als er noch Schüler John Wheelers gewesen war, in seinen Gedanken allmählich Gestalt angenommen hatte, verschmolz endlich zu einer in sich geschlossenen Vorstellung von Natur, zu einer Sichtweise, die er als den »Raum-Zeit-Ansatz« bezeichnete. 1947 war diese Vision noch nicht ganz zu Ende gedacht, steckte voller offener Fragen und Widersprüchlichkeiten. Doch ich wußte sofort, sie mußte einfach richtig sein. Ich nutzte jede Gelegenheit, Feynman zuzuhören, in der Flut seiner Ideen schwimmen zu lernen. Und er redete gerne, hieß mich als Zuhörer willkommen. So wurden wir Freunde fürs Leben.

Ein Jahr lang sah ich zu, wie Feynman seine Methode, die Natur mittels Bildern und Diagrammen zu beschreiben, vervollkommnete, bis er alle losen Enden verknüpft und alle Widersprüchlichkeiten ausgeräumt hatte. Dann stellte er anhand seiner Diagramme Berechnungen an. Mit erstaunlicher Schnelligkeit berechnete er physikalische Größen, die er unmittelbar mit Experimenten vergleichen konnte. Und deren Ergebnissen stimmten mit den von ihm berechneten Zahlen überein. Im Sommer 1948 wurden Jonsons Worte wahr: »War doch Natur selbst stolz auf seine Werke / Und schwelgte im Gewande seiner Zeilen …«

Im selben Jahr, als ich mich oft und lange mit Feynman unterhielt, las ich auch die Arbeiten der beiden Physiker Schwinger und Tomonaga, die eher konventionellen Pfaden folgten, jedoch zu ähnlichen Ergebnissen gelangten. Mit ihren umständlicheren, komplizierteren Verfahren hatten Schwinger und Tomonaga jeder für sich ihr Ziel erreicht und zogen die gleichen Schlußfolgerungen, wie Feynman sie unmittelbar aus seinen Diagrammen ablesen konnte. Schwinger und Tomonaga begründeten keine neue Physik: Sie bedienten sich der Physik, die sie vorfanden, und führten lediglich neue mathematische Berechnungsmethoden ein, um aus der Physik bestimmte Zahlen abzuleiten. Als sich zeigte, die Ergebnisse ihrer Berechnungen stimmten mit den Zahlen Feynmans überein, war mir klar: Hier bot sich die einmalige Gelegenheit, die drei Theorien zusammenzubringen. Ich schrieb eine Abhandlung mit dem Titel: »The Radiation Theories of Tomonaga, Schwinger and Feynman«3, in der ich darlegte, warum die Theorien zwar anders aussahen, im Grunde genommen jedoch auf das gleiche hinausliefen. Der Aufsatz wurde 1949 in der Physical Review veröffentlicht und gab auf ebenso entscheidende Weise den Anstoß zu meiner Karriere wie Every Man in His Humour derjenigen Jonsons. Damals war ich, wie Jonson, fünfundzwanzig. Feynman war einunddreißig, drei Jahre jünger, als Shakespeare 1598 gewesen war. Ich legte großen Wert darauf, meinen drei Protagonisten mit dem gleichen Respekt, der gleichen Hochachtung zu begegnen, doch im Grunde war mir klar, Feynman überragte die beiden anderen, und mein vorrangiges Anliegen war es, mit meiner Abhandlung seine revolutionären Ideen Physikern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Feynman ermutigte mich begeistert, seine Vorstellungen zu veröffentlichen, und beklagte sich nie, daß ich ihm sozusagen die Schau stahl. Er war der Hauptdarsteller in meinem Stück.

Wie einen Schatz hütete ich etwas, das ich aus England mit nach Amerika gebracht hatte. The Essential Shakespeare von J. Dover Wilson, eine knapp gefaßte Shakespeare-Biographie4, ein Buch, das irgendwo zwischen Roman und einer geschichtlichen Darstellung angesiedelt ist; es gründet auf Zeugnissen aus erster Hand, das heißt von Jonson und anderen. Allerdings nutzte Wilson seine Vorstellungskraft in Verbindung mit den spärlichen historischen Dokumenten, um Shakespeare neu zum Leben zu erwecken. Beispielsweise findet sich der erste Nachweis, daß Shakespeare in Jonsons Stück auftrat, in einem aus dem Jahre 1709 datierten Schriftstück, das also mehr als hundert Jahre später verfaßt wurde. Wie wir wissen, war Shakespeare als Schauspieler ebenso berühmt wie als Stückeschreiber, und ich sehe keinen Grund, warum ich die überlieferte Geschichte, so wie Wilson sie erzählt, anzweifeln sollte.

Gücklicherweise sind die Dokumente, die Hinweise auf Feynmans Leben und Denken liefern, nicht so karg. Der vorliegende Band ist eine Zusammenstellung solcher Zeugnisse; in ihnen hören wir den authentischen Feynman, wie er in seinen Vorlesungen und gelegentlichen Schriften zu Wort kam. Es handelt sich um zwanglose Äußerungen, die eher an ein allgemeines Publikum als an seine Kollegen aus der Wissenschaft gerichtet sind. In ihnen erleben wir Feynman so, wie er war: Stets spielte er mit Ideen, doch das, was wirklich für ihn zählte, nahm er immer ernst: Aufrichtigkeit, Unabhängigkeit, die Bereitschaft, Unwissenheit einzugestehen. Er verabscheute gesellschaftliche Rangordnungen und genoß die Freundschaft mit Leuten aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Wie Shakespeare war er ein Schauspieler mit einer Neigung zum Komödiantischen.

Neben seiner schier unermeßlichen Leidenschaft für Naturwissenschaften war Feynman handfesten Scherzen und ganz normalen menschlichen Vergnügungen alles andere als abgeneigt. Eine Woche nachdem ich ihn kennengelernt hatte, beschrieb ich ihn in einem Brief an meine Eltern in England als »halb Genie, halb Clown«. In den kurzen Pausen zwischen seinen heroischen Kämpfen um ein Verständnis der Naturgesetze entspannte er sich gern in Gesellschaft von Freunden, spielte auf seiner Bongo, unterhielt die anderen mit kleinen Spielereien und Geschichten. Auch darin ähnelte er Shakespeare. Aus Wilsons Buch zitiere ich, was Jonson über diesen schrieb:

»Sobald er sich ans Schreiben gemacht hatte, arbeitete er Tag und Nacht durch, trieb sich selber ohne Unterlaß bis zur Bewußtlosigkeit an: doch war er dann fertig, gab er sich erneut aller nur erdenklichen Kurzweil und zügellosem Lebensgenuß hin. Schier unmöglich war es, ihn wieder ans Schreibpult zurückzuholen; doch kaum wieder dort, war er nach der Entspannung noch stärker, noch ernster.«

Das war Shakespeare, und das war auch jener Feynman, den ich kannte und schätzte: fast ein Idol.

Freeman J. Dyson

Institute for Advanced Study

Princeton, New Jersey

EINFÜHRUNG DES HERAUSGEBERS

Kürzlich hörte ich im altehrwürdigen Jefferson Lab der Harvard University einen Vortrag von Dr. Lene Hau vom Rowland Institute, die eben erst ein Experiment durchgeführt hatte, über das nicht nur die angesehene wissenschaftliche Zeitschrift Nature berichtete, sondern auch die New York Times auf der Titelseite. Bei diesem Experiment hatte sie (zusammen mit ihrer Forschergruppe, die sich aus Studenten und Wissenschaftlern zusammensetzte) einen Laserstrahl durch eine neue, Bose-Einstein-Kondensation genannte Art von Materie geleitet (einen seltsamen Quantenzustand, in dem nahezu bis zum absoluten Nullpunkt abgekühlte Atome sich fast nicht mehr bewegen und sich als Gesamtheit wie ein einziges Teilchen verhalten); dabei hatte der Lichtstrahl sich auf die unglaublich geringe Geschwindigkeit von 61 Kilometer pro Stunde verlangsamt. Licht, das sich gemeinhin im Vakuum mit der halsbrecherischen Geschwindigkeit von 300 000 Kilometer pro Sekunde oder mehr als einer Milliarde Kilometer pro Stunde ausbreitet, wird normalerweise langsamer, wenn es irgendein Medium, etwa ein Gas oder Glas, durchläuft, allerdings nur um den Bruchteil eines Prozents seiner Geschwindigkeit im Vakuum. Aber Sie brauchen nur nachzurechnen, dann sehen Sie, die 61 Stundenkilometer geteilt durch über eine Milliarde Stundenkilometer ergibt 0,00000006 – das ist ein sechsmillionstel Prozent der Geschwindigkeit im Vakuum. Um sich eine Vorstellung davon zu machen: Das wäre in etwa so, als hätte Galilei seine Kanonenkugeln vom Turm von Pisa herunterfallen lassen, und sie wären erst nach zwei Jahren auf dem Boden aufgetroffen.

Der Vortrag verschlug mir beinahe den Atem (ich glaube, selbst Einstein wäre beeindruckt gewesen). Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich andeutungsweise das, was Richard Feynman »das Erregende am Entdecken« nannte, das unvermittelte Gefühl (vielleicht am ehesten mit einer Epiphanie zu vergleichen, wenn auch in diesem Fall einer nachempfundenen), daß ich auf eine wundervolle neue Idee gestoßen war, daß etwas Neues in dieser Welt existierte; daß ich Zeuge eines wissenschaftlichen Geschehens von ungeheurer Tragweite wurde, das wohl um nichts weniger dramatisch und aufregend war als das Gefühl, das Newton überkam, als ihm klarwurde, daß die geheimnisvolle Kraft, die den legendären Apfel auf seinem Kopf hatte landen lassen, dieselbe war, die den Mond seine Bahn um die Erde ziehen läßt; oder die Erregung, die Feynman verspürte, als er den ersten mühsamen Schritt zum Verständnis dessen tat, was der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie zugrunde liegt, der ihm schließlich den Nobelpreis einbrachte.

Ich saß im Publikum und spürte fast körperlich, wie Feynman mir über die Schulter sah und mir ins Ohr flüsterte: »Begreifst du jetzt? Das ist der Grund, warum Wissenschaftler immer weiter suchen, warum sie so verzweifelt um jede noch so kleine Erkenntnis ringen, nächtelang durcharbeiten, um die Antwort auf eine ungelöste Frage zu finden, das größte Hindernis überwinden, um wieder ein Bruchstück Verständnis zu erhaschen, um schließlich jene überwältigende Erregung zu spüren, die einen Teil des Vergnügens daran ausmacht, etwas herauszufinden.«5 Feynman erklärte immer wieder, er beschäftige sich mit Physik nicht des Ruhmes oder der Auszeichnungen und Preise wegen, sondern aus schierer Freude daran herauszufinden, wie diese Welt funktioniert, was sie am Laufen hält.

Feynmans Vermächtnis ist seine Vertiefung in und Hingabe an die Naturwissenschaften – ihre Logik, ihre Methoden, ihre Ablehnung von Dogmen, ihre unendliche Fähigkeit zu zweifeln. Feynman glaubte – und lebte gemäß diesem Glauben –, Wissenschaft mache nicht nur Spaß, sondern könne zudem, wenn man verantwortungsbewußt damit umgeht, von unschätzbarem Wert für die Zukunft der Menschheit sein. Und wie alle großen Wissenschaftler liebte Feynman es, an seinem Staunen über die Naturgesetze Kollegen und Laien gleichermaßen teilhaben zu lassen. Nirgendwo zeigt Feynmans leidenschaftliche Begeisterung für Erkenntnis sich deutlicher als in vorliegender Sammlung kleinerer Werke (die bis auf eines schon anderweitig veröffentlicht wurden).

Wenn Sie den Zauber, den Feynman ausübte, wirklich schätzenlernen wollen, dann lesen Sie dieses Buch. Denn hier wird ein breites Spektrum von Themen ausgebreitet, über die Feynman sich eingehend Gedanken gemacht und über die er so charmant geplaudert hat: nicht nur über Physik – die anderen nahezubringen niemandem besser gelang als ihm –, sondern auch über Religion, Philosophie und akademisches Lampenfieber, über die Zukunft der Computerwissenschaften und der Nanotechnologie, zu deren ersten Pionieren er gehörte, über Bescheidenheit, Freude an der Wissenschaft, über die Zukunft der Wissenschaft und der Zivilisation sowie darüber, wie angehende Wissenschaftler die Welt betrachten sollten.

Auffallend ist, daß es in diesen Texten kaum Überschneidungen gibt; an den wenigen Stellen, wenn eine Geschichte in einem anderen Zusammenhang nochmals erzählt wird, habe ich mir die Freiheit genommen, ein oder zwei der Vorfälle zu streichen, um dem Leser eine unnötige Wiederholung zu ersparen. In diesen Fällen habe ich eine Klammer eingefügt (…), um darauf hinzuweisen, daß hier ein in doppelter Ausführung vorhandenes »Juwel« ausgelassen wurde.

Wie man nahezu allen Texten – Transkriptionen von Vorträgen oder Gesprächen – anmerkt, hatte Feynman ein ziemlich legeres Verhältnis zur Grammatik. Um die spezifisch Feynmansche Aura zu bewahren, habe ich im allgemeinen seine grammatikalisch nicht ganz korrekte Redeweise übernommen. Wo jedoch eine mangelhafte oder nur auszugsweise Abschrift ein Wort oder einen Satz unverständlich machte oder plump wirken ließ, habe ich um der Lesbarkeit willen eingegriffen. Ich glaube, das Ergebnis ist praktisch unverfälschter, aber lesbarer Feynman.

Feynman – zu Lebzeiten gerühmt, nach seinem Tod verehrt – ist und bleibt eine Quelle der Weisheit für Menschen aus allen Lebensbereichen. Möge dieses Schatzkästchen, das seine gelungensten Vorträge, Gespräche und Abhandlungen enthält, Generationen begeisterter Anhänger wie auch jenen, für die Feynmans einzigartige, oft übersprudelnde Denkweise neu ist, Anregung und Unterhaltung zugleich sein.

Lesen Sie, genießen Sie die Lektüre und scheuen Sie sich nicht, gelegentlich laut zu lachen oder auch ein, zwei Lektionen für Ihr Leben zu lernen; lassen Sie sich inspirieren und vor allem: Kosten Sie das Vergnügen aus, einiges über einen außergewöhnlichen Menschen zu erfahren.

Mein Dank gebührt Michelle und Carl Feynman für ihre Großzügigkeit und beständige Unterstützung in jeder Hinsicht, ebenso Dr. Judith Goodstein, Bonnie Ludt und Shelley Erwin vom Caltech-Archiv für ihre Hilfe, ohne die das ganze Unternehmen nicht zu schaffen gewesen wäre, wie auch für ihre Gastfreundschaft, vor allem jedoch Professor Freeman Dyson für sein so elegant formuliertes, aufschlußreiches Vorwort.

Außerdem möchte ich John Gribbin, Tony Hey, Melanie Jackson und Ralph Leighton für ihre zahlreichen hervorragenden Ratschläge bei der Zusammenstellung des Buches danken.

Jeffrey Robbins

Reading, Massachusetts,

September 1999

KAPITEL 1

Vom Vergnügen, etwas herauszufinden

Bei vorliegender Textsammlung handelt es sich um die Abschrift eines Interviews, das Feynman für das 1981 aufgezeichnete BBC-Fernsehprogramm Horizon gab; in den Vereinigten Staaten wurde es im Rahmen der Serie Nova ausgestrahlt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Feynman bereits den Großteil eines erfüllten Lebens hinter sich (er starb im Jahre 1988) und konnte von einem Standpunkt aus, der jüngeren Menschen oft noch nicht zugänglich ist, über seine Erfahrungen und das, was er erreicht hatte, sprechen. Das Ergebnis sind freimütige, gelassene und sehr persönliche Äußerungen über viele Dinge, die Feynman am Herzen lagen: Warum es, wenn man nur den Namen einer Sache kennt, das gleiche ist, als wüßte man überhaupt nichts darüber; wie er und die Atomwissenschaftler, die mit ihm zusammen am Manhattan Project gearbeitet hatten, feiern und im Erfolg der schrecklichen Waffe, die sie entwickelt hatten, schwelgen konnten, während diese auf der anderen Seite des Erdballs in Hiroshima Tausende ihrer Mitmenschen tötete oder verseuchte. Und warum er ganz gut auch ohne den Nobelpreis ausgekommen wäre.

Von der Schönheit einer Blume

Ein Freund von mir ist Künstler; von Zeit zu Zeit vertritt er eine Ansicht, die mir nicht sonderlich behagt: Er hält mir eine Blume hin und sagt: »Sieh nur, wie schön die ist«; ich finde das auch.

Doch dann erklärt er: »Verstehst du, ich als Künstler sehe ihre Schönheit, aber du als Wissenschaftler, na ja, du zerlegst sie in ihre Einzelteile, und dann wird sie langweilig.« Ich halte das für ein bißchen blöde. Erstens sind auch andere Menschen für die Schönheit, die er sieht, empfänglich, ich folglich ebenfalls, glaube ich, selbst wenn mein Sinn für Ästhetik vielleicht nicht so ausgeprägt ist wie seiner; doch ich weiß die Schönheit einer Blume sehr wohl zu schätzen. Gleichzeitig sehe ich in der Blume viel mehr als er. Ich kann mir die Zellen darin vorstellen, die komplizierten Wechselwirkungen, die in ihr ablaufen; auch die sind auf ihre Weise schön. Ich meine, es geht nicht nur um die Schönheit im Maßstab eines Zentimeters, vielmehr gibt es auch eine Schönheit in einer kleineren Größenordnung, nämlich die innere Struktur. Das heißt die einzelnen Abläufe, die Tatsache, daß die Farben der Blume sich allmählich zu dem Zweck genau so entwickelt haben, um Insekten anzulocken, damit die sie bestäuben. Das ist interessant, denn es bedeutet, Insekten können die Farbe wahrnehmen. Und das führt zu einer weiteren Frage: Verfügen auch niedrigere Lebewesen über einen solchen Sinn für Ästhetik? Warum ist die Blume schön? Alle möglichen interessanten Fragen, die zeigen, wissenschaftliches Verständnis steigert die Aufregung, das Geheimnis – und die Ehrfurcht vor einer Blume. Es trägt dazu bei; wieso es etwas davon wegnehmen soll, ist mir schleierhaft.

Die Scheu vor Geisteswissenschaften

Ich war immer ein wenig einseitig und hatte seit jeher eine Vorliebe für Naturwissenschaften: In jungen Jahren konzentrierte ich mich fast ausschließlich darauf. Ich hatte einfach nicht die Zeit und brachte auch nicht die nötige Geduld für die sogenannten Geisteswissenschaften auf, obwohl man an der Universität einige solche Fächer belegen mußte. Ich bemühte mich außerordentlich, auf diesem Gebiet nichts zu lernen oder Arbeit darauf zu verschwenden. Erst später, als ich älter war, wurde meine Einstellung etwas lockerer, erweiterte mein Blickfeld sich ein wenig. Ich habe zeichnen gelernt und einiges gelesen. Trotzdem bin ich immer noch recht einseitig und weiß nicht besonders viel. Meine Intelligenz ist beschränkt, und ich setzte sie in einer bestimmten Richtung ein.

Ein Tyrannosaurier kommt durchs Fenster

Zu Hause hatten wir die Encyclopaedia Britannica, und als ich noch ein kleiner Junge war, nahm [mein Vater] mich oft auf den Schoß, und dann lasen wir zum Beispiel etwas über Dinosaurier; möglicherweise ging es um den Brontosaurier oder den Tyrannosaurier, und da stand ungefähr so etwas in der Art: »Das Tier ist siebeneinhalb Meter groß, und sein Schädel hat einen Durchmesser von fast zwei Metern.« Und dann, verstehen Sie, hörte mein Vater einfach auf vorzulesen und meinte: »Mal sehen, was das bedeutet. Das würde heißen, wenn der Saurier in unserem Vorgarten stünde, wäre er groß genug, um den Kopf durchs Fenster zu strecken. Aber nicht ganz, weil sein Schädel nämlich ein bißchen zu breit ist. Er würde also das Fenster zerbrechen, wenn er bei uns reinschaut.«

Alles, was wir zusammen lasen, übersetzten wir, so gut wir konnten, in die Wirklichkeit, und auf die Weise habe ich das gelernt – bei allem, was ich lese, versuche ich rauszukriegen, was es in Wirklichkeit bedeutet, was es wirklich aussagt, indem ich es übersetze. Ich habe also (lacht) als kleiner Junge die Encyclopaedia nur in einer Übersetzung gelesen, verstehen Sie. Und auf die Weise wurde es ungeheuer aufregend und interessant, sich vorzustellen, daß es einmal so riesige Tiere gegeben hat – ich hatte überhaupt keine Angst, daß nun deswegen so ein Viech eines Tages durch mein Fenster kommen würde, nein, ich glaube nicht, aber ich fand es sehr, sehr interessant, daß die alle ausgestorben sind und damals noch niemand gewußt hat, warum eigentlich.

Oft sind wir in die Catskill Mountains gefahren. Wir wohnten in New York, und im Sommer sind die Leute eben dorthin gefahren; die Väter – jede Menge Leute waren dort, aber die Väter sind immer alle nach New York zurückgefahren, um dort die Woche über zu arbeiten, und dann erst am Wochenende wiedergekommen. Wenn mein Vater kam, hat er mich auf Spaziergänge durch den Wald mitgenommen und mir einiges darüber erzählt, was im Wald so alles passiert – ich erkläre das gleich näher. Als aber die anderen Mütter das gesehen haben, fanden sie es natürlich ganz wunderbar und meinten, die anderen Väter sollten ihre Söhne auch auf Spaziergänge mitnehmen. Sie haben auf sie eingeredet, aber anfangs nichts damit erreicht. Also wollten sie, daß mein Vater alle Kinder mitnimmt, aber das wollte wiederum der nicht, weil er zu mir eine ganz besondere Beziehung hatte – das war etwas nur zwischen uns beiden –, und am Ende mußten die anderen Väter am nächsten Wochenende ebenfalls Spaziergänge mit ihren Kindern unternehmen. Am Montag darauf, als alle Väter wieder zum Arbeiten gefahren waren, spielten alle Kinder auf der Wiese, und einer hat zu mir gesagt: »Siehst du den Vogel da? Was für ein Vogel ist das?«

Und ich sagte: »Keine Ahnung, was für ein Vogel das ist.«

Er meinte: »Das ist eine Wacholderdrossel«, oder irgend so was, »dein Vater erklärt dir überhaupt nichts.«

Es war aber genau andersrum: Mein Vater hat mir sehr wohl etwas erklärt. Wenn er einen Vogel sah, fragte er: »Weißt du, was für ein Vogel das ist? Das ist ein Wacholderdrossel; auf portugiesisch heißt sie … auf italienisch …«, erklärt er weiter, »aber auf chinesisch nennt man sie … auf japanisch …« und so weiter. »Also«, sagt er schließlich, »jetzt weißt du den Namen des Vogels da in allen möglichen Sprachen, aber wenn du damit fertig bist, weißt du überhaupt nichts über den Vogel. Du weißt nur, wie Menschen in verschiedenen Ländern ihn nennen. Also«, fährt er fort, »schauen wir uns mal den Vogel selber an.«

Er hat mir beigebracht, auf die Dinge zu achten. Eines Tages habe ich mit einem Expreßwagen gespielt – das ist so ein kleiner Wagen mit einem Geländer drum herum, mit dem Kinder spielen und den sie durch die Gegend ziehen können. Und in den Wagen hatte ich einen Ball gelegt – das weiß ich noch ganz genau –, ein Ball lag da drin. Ich zog den Wagen hinter mit her, und dabei ist mir etwas an dem Ball aufgefallen. Also bin ich zu meinem Vater und sagte: »Hör mal, Pop, mir ist da was aufgefallen: Wenn ich den Wagen vorwärtsziehe, rollt der Ball im Wagen nach hinten; wenn ich ihn länger hinter mir herziehe und dann plötzlich stehenbleibe, rollt der Ball aber nach vorn. Warum ist das so?« frage ich.

Und er meint: »Das weiß niemand. Das allgemeine Prinzip ist folgendes: Dinge, die sich bewegen, wollen weiter in Bewegung bleiben, und Dinge, die stillstehen, wollen stehen oder liegen bleiben, außer man gibt ihnen einen kräftigen Schubs.« Und dann fährt er fort: »Man nennt das Trägheit, aber kein Mensch weiß, warum das so ist.«

Nun, das nenne ich etwas wirklich verstehen – er nannte mir nicht irgendeinen Namen. Ihm war das klar: Den Namen von irgend etwas zu wissen, und etwas über das Ding selber zu wissen, das ist etwas Grundverschiedenes; das habe ich schon sehr früh gelernt. Und dann hat er gesagt: »Wenn du genauer hinsiehst, merkst du, daß der Ball gar nicht nach hinten zur Rückwand des Wagens rollt, sondern daß du die Rückwand des Wagens vorwärtsziehst, auf den Ball zu. Der Ball liegt aber da und bewegt sich nicht, oder, genauer gesagt: aufgrund der Reibung fängt der Ball in Wirklichkeit an, nach vorne zu rollen, nicht nach hinten.« Ich bin also zu meinem kleinen Wagen zurückgerannt, hab den Ball wieder hineingelegt und den Wagen vorwärtsgezogen und von der Seite aus zugesehen und gemerkt, er hatte recht – wenn ich an dem Wagen gezogen habe, ist der Ball nie nach hinten gerollt. In bezug auf den Wagen ist er zwar nach hinten gerollt, aber im Hinblick auf den Gehsteig ist er ein bißchen nach vorne gerollt. Nur hat der Wagen ihn gleich eingeholt. Auf diese Weise hat mein Vater mir vieles beigebracht, mit solchen Beispielen und Unterhaltungen, ohne jeden Druck: Er hat mir einfach fabelhaft interessante Geschichten erzählt.

Algebra für den Praktiker

Mein Cousin, der drei Jahre älter ist als ich, war damals auf der High-School, hatte aber ziemliche Schwierigkeiten mit Algebra; er bekam also Nachhilfestunden, und ich durfte dabeisein. Ich saß in einer Ecke (lacht), und der Nachhilfelehrer plagte sich ab, um meinem Cousin Algebra beizubringen, Aufgaben wie 2 x plus irgendwas. Irgendwann habe ich dann zu meinem Cousin gesagt: »Was machst du da eigentlich?« Weil er ständig von irgendwelchen x geredet hat. Er antwortet: »Was weißt denn du schon – –2 x + 7 ist gleich 15; man versucht also rauszukriegen, was x ist.« Darauf ich: »Du meinst 4.« Er sagt: »Schon, doch du hast das arithmetisch berechnet, man muß es aber mit Algebra machen.« Und deswegen hat mein Cousin Algebra nie kapiert, weil ihm nicht klar war, wie er das anstellen soll. Aussichtslos. Ich habe glücklicherweise Algebra nicht in der Schule gelernt; aber ich habe wußte, es dreht sich einfach darum herauszufinden, wie groß x ist. Wie man das macht, ist völlig egal – verstehen Sie, das ist einfach Unsinn: arithmetisch berechnen, algebraisch berechnen. Es war etwas ganz und gar Falsches, was die in der Schule sich da ausgedacht hatten, damit die Kinder, die Algebra lernen müssen, bei den Prüfungen durchkommen. Sie haben ein paar Regeln erfunden, und wenn man sich an die gehalten hat, ohne weiter nachzudenken, konnte man mit der Antwort aufwarten: Man zieht auf beiden Seiten 7 ab; hat man einen Multiplikator, dann teilt man die Zahlen auf beiden Seiten durch diesen Multiplikator und so weiter, und wenn man dann eins nach dem anderen machte, hat man die Antwort rausgekriegt. Aber nur wenn man nicht verstanden hat, was man da eigentlich tut.

Es gab da so eine Serie von Mathematikbüchern; angefangen hat es mit Arithmetik für den Praktiker, dann kam Algebra für den Praktiker und schließlich Trigonometrie für den Praktiker; mit dem Buch habe ich Trigonometrie gelernt. Allerdings habe ich das alles bald wieder vergessen, weil ich es nicht so richtig verstanden habe, aber die Serie wurde fortgesetzt, und in der Bibliothek wollten sie Infinitesimalrechnung für den Praktiker anschaffen. Mir war damals schon klar – und zwar hatte ich das in der Encyclopaedia gelesen, daß Infinitesimalrechnung wichtig ist, außerdem war es interessant, also dachte ich, das sollte ich lernen. Ich war mittlerweile schon etwas älter, so um die Dreizehn. Und als das Infinitesimalbuch schließlich rausgekommen ist, war ich ganz aufgeregt und bin in die Bibliothek gerannt, um es auszuleihen. Die Aufsicht hat mich angeschaut und gesagt: »Du bist ja noch ein Kind, wieso willst du denn ausgerechnet das Buch da haben – das ist etwas [für Erwachsene].« Es war einer der seltenen Augenblicke in meinem Leben, in denen mir wirklich unbehaglich zumute war. Ich habe also gelogen und gesagt, es sei für meinen Vater, der habe es ausgesucht. Dann habe ich das Buch mit nach Hause genommen und damit Infinitesimalrechnung gelernt. Anschließend habe ich versucht, sie meinem Vater zu erklären. Er hat also auch das Buch gelesen, fand es aber verwirrend, und das hat mich wirklich ein bißchen gestört. Ich hatte ja keine Ahnung, daß er derart beschränkt ist, verstehen Sie, daß er das nicht versteht, während ich es doch relativ einfach und unkompliziert fand. Aber er hat es nicht kapiert. Das war das erste Mal, daß ich gemerkt habe, in gewisser Weise hatte ich mehr gelernt als er.

Epauletten und der Papst

Außer Physik (lacht) – ob sie nun richtig war oder nicht – hat mein Vater mir unter anderem auch Respektlosigkeit Dingen gegenüber beigebracht, vor denen man eigentlich … na ja, gewissen Dingen gegenüber. Als ich noch klein war, kam beispielsweise in der New York Times zum ersten Mal eine Tiefdruckbeilage heraus – gedruckte Bilder in einer Zeitung –, und er hat mich auf den Schoß genommen und die Seiten mit Bildern aufgeschlagen. Auf einem dieser Bilder war der Papst zu sehen, vor dem alle anderen sich verbeugten. Mein Vater sagte: »Jetzt schau dir mal die Leute da an. Hier steht ein Mensch, und alle anderen verbeugen sich vor ihm. Und warum? Das da ist der Papst« – den mochte er ohnehin nicht –, »und der Grund dafür sind nur die Epauletten.« Das galt natürlich nicht für den Papst, aber wenn er ein General gewesen wäre – es ging immer um die Uniform, um den Rang. »Aber dieser Mensch da hat die gleichen Probleme wie jeder andere Mensch, er ißt zu Mittag wie jeder andere, er geht aufs Klo wie jeder andere, er hat die gleichen Probleme wie jeder andere – er ist auch nur ein Mensch. Und warum verbeugen sich alle vor ihm? Nur wegen seines Namens und seiner Stellung, seiner Uniform wegen, nicht weil er irgend etwas Besonderes geleistet hat oder besonders ehrwürdig ist oder so.« Übrigens hatte er von Berufs wegen mit Uniformen zu tun; er kannte also den Unterschied zwischen einem Mensch mit seiner Uniform und ohne sie; in seinen Augen war es ein und derselbe Mensch.

Mit mir war er, glaube ich, recht zufrieden. Obwohl, einmal – ich kam gerade vom MIT6 zurück, wo ich ein paar Jahre verbracht hatte – sagte er zu mir: »Also, du hast jetzt das alles gelernt. Es gibt da eine Frage – so ganz habe ich das nie verstanden, und jetzt möchte ich gerne wissen, denn schließlich hast du das studiert, ob du mir das erklären kannst.« Ich habe ihn also gefragt, worum es ginge. Er erklärte, soweit er das verstanden habe, sende ein Atom, wenn es von einem Zustand in einen anderen übergeht, ein Lichtteilchen aus, das man als Photon bezeichnet. Ich sagte: »Das stimmt.« Daraufhin fragte er weiter: »Alsdann, ist das Photon schon in dem Atom drin, ehe es ausgesendet wird, oder ist anfangs kein Photon da?« Ich erklärte: »Nein, das taucht erst dann auf, wenn das Elektron in Bewegung gerät.« – »Na schön, aber wo kommt es dann her, wieso wird es ausgesendet?« Nun konnte ich ja nicht einfach antworten: »Der allgemeinen Auffassung nach bleibt die Anzahl der Photonen nicht erhalten; sie entstehen erst durch die Bewegung des Elektrons. » Ich konnte es ihm auch nicht auf die Weise erklären, daß ich beispielsweise sagte: »Das Geräusch, das ich jetzt von mir gebe, war nicht schon vorher in mir drin.« Bei meinem kleinen Sohn ist das ganz etwas anderes: Als der zu sprechen angefangen hat, erklärte er plötzlich, er könne ein bestimmtes Wort nicht mehr sagen – das Wort »Katze« war es –, weil es ihm in seiner Worttasche ausgegangen sei (lacht). So etwas gibt es nun mal nicht, eine Worttasche, die in einem drin ist, so daß man die Wörter aufbraucht, wenn man sie sagt – man bildet sie einfach ganz nach Bedarf. Und genauso gibt es in dem Atom keine Photonentasche; wenn die Photonen ausgesendet werden, kommen sie nicht von irgendwoher. Besser konnte ich es einfach nicht erklären. Folglich war er in der Hinsicht ganz und gar nicht zufrieden mit mir: Nie konnte ich ihm auch nur eines der Probleme erklären, die er nicht verstand (lacht). Es war also alles umsonst gewesen: Da hatte er mich auf alle diese Universitäten geschickt, um derlei Dinge herauszufinden, und trotzdem hat er sie nie verstanden.

Einladung zur Bombe

[In der Zeit, als er an seiner Dissertation arbeitete, bat man Feynman, am Projekt zur Entwicklung der Atombombe mitzuarbeiten.]

Das war etwas völlig anderes. Es bedeutete, ich mußte mit meinen Forschungen auf dem Gebiet, auf dem ich gerade arbeitete, aufhören, obwohl genau das mein sehnlichster Wunsch war: weiterzumachen. Ich müßte mir für einige Zeit freinehmen, und das sollte ich, zumindest hatte ich das Gefühl, auch wirklich tun, um das, was man als Zivilisation bezeichnet, zu verteidigen. Okay? Das mußte ich ganz allein mit mir selber ausmachen. Meine erste Reaktion war – na ja, ich wollte einfach meine Arbeit nicht unterbrechen, um diese Aufgabe außer der Reihe zu übernehmen. Und dann war da natürlich auch die Frage der Moral. Ich wollte mit nichts etwas zu tun haben, das irgendwie mit Krieg zusammenhing. Aber irgendwie bekam ich es mit der Angst zu tun, als mir klarwurde, um was für eine Waffe es sich handelte, denn da es möglich schien, sie herzustellen, würde man dies auch schaffen. Meines Wissens deutete nichts darauf hin, daß die anderen das, was uns gelingen könnte, nicht auch fertigbrächten. Und deshalb schien es mir wichtig, bei dem Projekt mitzuarbeiten.

[Anfang 1943 schloß Feynman sich in Los Alamos der Gruppe um Oppenheimer an.]

Ohne näher auf Fragen der Moral einzugehen, möchte ich dazu etwas sagen. In Angriff genommen wurde das Projekt, weil die Deutschen eine Gefahr darstellten; ich ließ mich also darauf ein, an der Entwicklung der Bombe mitzuarbeiten, zuerst in Princeton, dann in Los Alamos. Wir versuchten alles mögliche, um sie immer weiter zu entwickeln, zu einer immer schrecklicheren Waffe zu machen und so. Wir arbeiteten alle sehr, sehr angestrengt, hatten alle das gleiche Ziel. Und mit jedem Projekt dieser Art macht man, sobald man sich einmal dazu entschlossen hat, immer weiter, um es ständig zu verbessern. Allerdings habe ich folgendes gemacht – und das, würde ich sagen, war unmoralisch: Ich vergaß den Grund, weshalb ich mich ausgerechnet damit beschäftigte, und als die ursprüngliche Begründung wegfiel, weil Deutschland besiegt war, kam mir nicht ein einziges Mal in den Sinn, daß dies bedeutete, ich müßte mir erneut Gedanken darüber machen, warum ich das weiterhin mache. Ich hab’ einfach nicht nachgedacht, okay?

Ein Erfolg?

[Am 6. August 1945 wurde über Hiroshima die erste Atombombe abgeworfen.]

Ich kann mich nur daran erinnern – möglicherweise hatte meine Reaktion mich für alles andere blind gemacht –, daß unglaubliche Hochstimmung und Begeisterung herrschten; wir feierten, alle betranken sich. Wollte man dem, wie es in Los Alamos zuging, gegenüberstellen, was gleichzeitig in Hiroshima passierte, der Kontrast wäre ungeheuerlich. Natürlich feierte ich auch und trank und hatte schließlich einen ziemlichen Schwips, setzte mich auf die Motorhaube eines Jeeps und spielte auf einer Trommel; jedermann in Los Alamos war völlig aus dem Häuschen – und zur selben Zeit starben in Hiroshima Menschen oder kämpften ums Überleben.

Nach dem Krieg allerdings überkam mich ein sehr merkwürdiges Gefühl – vielleicht lag es an der Bombe, vielleicht hatte es auch irgendwelche anderen psychologischen Gründe. Ich hatte gerade meine Frau verloren, aber möglicherweise war es noch etwas anderes, jedenfalls, ich erinnere mich, kurze Zeit nach [Hiroshima] saß ich mit meiner Mutter in New York in einem Restaurant; ich wußte, wie gewaltig die Sprengkraft der Hiroshima-Bombe gewesen war, welch riesiges Areal sie zerstört hatte und so, und da wurde mir auf einmal klar: Würde man eine solche Bombe über der 34th Street abwerfen, hätte das bis dorthin, wo wir gerade saßen – ich weiß nicht mehr genau, wo, 59th Street glaube ich –, verheerende Auswirkungen. All die Leute um uns herum wären dann tot, alles läge in Schutt und Asche. Und es gab ja nicht nur diese eine Bombe – es war sehr einfach, immer mehr solche Dinger zu bauen. Deshalb war im Grunde genommen alles zum Untergang verdammt, denn schon jetzt – sehr früh, früher als anderen, die optimistischer waren – wurde mir folgendes klar: Die internationalen Beziehungen und die Art und Weise, wie die Leute sich verhielten, all das unterschied sich in nichts von dem, wie es vorher gewesen war. Es würde alles beim alten bleiben, alles würde genauso weitergehen wie vorher. Daher war ich überzeugt, bald würde man erneut eine solche Bombe explodieren lassen. Mir war also ausgesprochen unbehaglich zumute, und ich dachte, nein: ich glaubte, glaubte das wirklich: Eigentlich ist es doch albern – ich sah, wie Leute eine Brücke bauten, und sagte: »Die haben nichts kapiert.« Ich habe wirklich geglaubt, es sei sinnlos, noch irgend etwas zu bauen, weil ohnehin bald alles zerstört würde; die anderen hätten das nur nicht begriffen. Während ich jedesmal, wenn ich irgendwo Leute sah, die irgend etwas bauten, dachte, wie närrisch die doch sind, daß sie versuchen, etwas aufzubauen. Stimmt, ich war eindeutig ziemlich deprimiert.

»Ich brauche nicht gut zu sein, nur weil die Leute das erwarten.«

[Nach dem Krieg schloß Feynman sich Hans Bethe7 an der Cornell University an; ein Angebot des Institute for Advanced Study in Princeton lehnte er ab.]

Die haben bestimmt geglaubt, ich würde Wundersames leisten, weil sie mir diese Stelle angeboten hatten; ich habe aber durchaus nichts Wunderbares vollbracht, und auf die Weise habe ich einen neuen Grundsatz entdeckt: Ich bin nicht für das verantwortlich, was andere Leute glauben, daß ich leisten kann; ich muß nicht gut sein, nur weil sie mich für gut halten. Und irgendwie war ich in der Hinsicht ganz gelassen. Ich dachte mir, ich habe nichts Wichtiges getan, und ich werde auch nie etwas wirklich Wichtiges tun. Aber die Physik und alles Mathematische haben mir Spaß gemacht, und weil ich damit herumgespielt habe, ist es mir gelungen, in sehr kurzer Zeit die Dinge herauszukriegen, für die ich später den Nobelpreis bekommen habe.8

Der Nobelpreis – war er das wert?

[Für seine Leistungen auf dem Gebiet der Quantenelektrodynamik wurde Feynman mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.]

Im wesentlichen haben ich und völlig unabhängig davon zwei andere Wissenschaftler – [Sin-Itiro] Tomanaga in Japan und [Julian] Schwinger – folgendes gemacht: Wir haben herausgefunden, wie man die ursprüngliche, 1928 entwickelte Quantentheorie der Elektrizität und des Magnetismus überprüfen, analysieren, ausbauen und so anwenden kann, daß man ohne unendliche Größen auskommt und Berechnungen anstellen kann, die zu sinnvollen Ergebnissen führen; mittlerweile hat sich gezeigt, diese Ergebnisse stimmen exakt mit allen Experimenten überein, die man bislang durchgeführt hat: Die Quantenelektrodynamik trifft also in allen Einzelheiten dort zu, wo sie anwendbar ist – nicht jedoch beispielsweise bei Kernkräften –, und genau dafür habe ich den Nobelpreis bekommen.

[BBC: War das den Nobelpreis wert?]

Als (lacht) … Mit dem Nobelpreis, da kenne ich mich nicht aus, ich kapier’ nicht, was das eigentlich soll oder was wieviel wert ist. Aber wenn die Leute in der schwedischen Akademie beschließen, daß X, Y oder Z den Nobelpreis kriegen sollen, dann sei’s drum. Ich persönlich möchte mit dem Nobelpreis nichts zu tun haben … irgendwie ist der mir lästig … (lacht). Ich halte nichts von Auszeichnungen. Ich schätze ihn für die Arbeit, die ich geleistet habe, und wegen der Leute, die sie zu schätzen wissen; ich weiß, eine Menge Physiker arbeiten mit dem, was ich herausgefunden habe – mehr brauche ich nicht, ich glaube, alles andere ist überflüssig. Für mich ergibt es keinen Sinn, wenn irgend jemand in der schwedischen Akademie beschließt, ausgerechnet diese oder jene Arbeit sei »nobel« genug, um ausgezeichnet zu werden – den eigentlichen Preis habe ich ja bereits bekommen. Der wirkliche Preis ist das Vergnügen daran, etwas herauszufinden, die Erregung, wenn man etwas entdeckt, und zu sehen, daß andere Leute etwas damit [mit meiner Arbeit] anfangen können – das ist es, was zählt. Das ist etwas ganz Reales – Auszeichnungen sind für mich irgendwie nicht real. Ich glaube nicht an Auszeichnungen, sie stören mich eher; Auszeichnungen, das bedeutet Epauletten, Auszeichnungen, das bedeutet Uniformen. So hat Papa mich erzogen. Ich kann derlei nicht ausstehen, es geht mir gegen den Strich.

Auf der High-School bestand eine meiner ersten Auszeichnungen darin, daß ich Mitglied von Arista wurde. Das ist eine Gruppe von Studenten, die gute Noten haben – hm? –, und jeder wollte bei Arista aufgenommen werden. Als ich dann dazugehörte, habe ich festgestellt, die haben bei ihren Versammlungen nur rumgesessen und darüber debattiert, wer würdig ist, in diesen wundervollen Club aufgenommen zu werden – okay? Wir saßen also alle da und haben versucht zu entscheiden, wer bei Arista zugelassen werden soll. Derlei stört mich aus dem einen oder anderen Grund, warum, weiß ich selber nicht so genau – ich fühle mich dabei unbehaglich – Auszeichnungen – derlei hat mich von jeher gestört. Als ich Mitglied der National Academy of Sciences wurde, mußte ich schließlich zurücktreten, weil das wieder so eine Organisation war, in der man die meiste Zeit nichts anderes tat, als zu überlegen, wer berühmt genug war, um dazuzugehören, dazugehören zu dürfen. Und dann kam es zu so Fragen, ob wir Physiker unter uns bleiben und zusammenhalten sollten, denn die hätten da einen sehr guten Chemiker, den sie in dem Verein unterbringen wollten, aber wir hätten doch gar nicht genügend Platz für diesen oder jenen. Was gibt es denn an Chemikern auszusetzen? Das Ganze war irgendwie schäbig, denn es ging hauptsächlich darum, wem man diese Auszeichnung zugestehen sollte – okay? Ich kann Auszeichnungen nicht leiden.

Die Spielregeln

[Von 1950 bis 1988 lehrte Feynman als Professor für Theoretische Physik am California Institute of Technology.]

Irgendwie ist es eine spaßige Analogie: Um sich eine Vorstellung davon zu machen, was wir tun, wenn wir versuchen, die Welt zu verstehen, könnte man sich die Götter bei irgendeinem gigantischen Spiel vorstellen, etwa Schach. Wir kennen die Spielregeln nicht, aber zumindest hin und wieder dürfen wir einen Blick auf das Schachbrett werfen, auf eine kleine Ecke davon vielleicht. Und anhand dieser Beobachtungen versuchen wir, die Spielregeln rauszukriegen. Nach einer Weile stellt man vielleicht folgendes fest: Wenn sich nur ein Läufer auf dem Spielbrett befindet, bleibt er immer auf den Kästchen mit der gleichen Farbe. Später entdeckt man dann vielleicht die Regel, daß der Läufer sich nur in der Diagonalen bewegt; das würde das Gesetz erklären, das man vorher schon herausgefunden hat, daß nämlich der Läufer immer auf derselben Farbe bleibt – und das wäre eine Analogie dazu, daß man ein Naturgesetz entdeckt und später seine tiefere Bedeutung versteht. Doch dann passiert irgend etwas – alles läuft wunderbar, man kennt alle Regeln, es sieht wirklich gut aus, und plötzlich passiert in irgendeiner Ecke etwas ganz Seltsames, also versucht man dahinterzukommen, was da los ist – nehmen wir mal an, es handelt sich um eine Rochade, etwas, womit man nicht gerechnet hat. Übrigens versuchen wir in der Grundlagenphysik ständig, genau die Dinge zu untersuchen, deren Auswirkungen wir nicht verstehen. Wenn wir sie ausreichend überprüft haben, dann ist für uns die Welt wieder in Ordnung.

Was nicht ins System paßt, ist das Allerinteressanteste, das, was nicht so abläuft, wie man es erwartet hat. Auch in der Physik kann es zu Revolutionen kommen: Nachdem man festgestellt hat, die Läufer bleiben immer auf der gleichen Farbe und bewegen sich in der Diagonalen, und zwar über einen langen Zeitraum hinweg; nachdem also jeder nun weiß, das stimmt, stellt man eines Tages bei irgendeinem Schachspiel plötzlich fest, der Läufer bleibt eben nicht auf seiner Farbe, sondern wechselt zur anderen. Erst später entdeckt man eine neue Möglichkeit: Ein Läufer wurde gefangengenommen, und ein Bauer hat den ganzen Weg bis zur Königin hinunter zurückgelegt, damit ein neuer Läufer daraus wird – das kann passieren, aber bis dahin wußte man das nicht. Mit unseren Naturgesetzen ist das ganz ähnlich: Manchmal sieht es so aus, als stimmten sie, und alles funktioniert prächtig. Aber völlig unerwartet entdeckt man irgendeinen kleinen Dreh, der zeigt, man hat sich geirrt. Dann müssen wir die Bedingungen untersuchen, unten denen der Läufer zur anderen Farbe gewechselt hat und so fort, und allmählich verstehen wir die neue Regel, die das Ganze genauer erklärt. Anders als beim Schach, wo die Regeln im Lauf des Spiels immer komplizierter werden, sieht in der Physik das Ganze, sobald man etwas Neues entdeckt, einfacher aus. Aufs Ganze gesehen erscheint es komplizierter, eben weil wir über immer mehr Dinge etwas herausfinden – das heißt, wir finden neue Teilchen und so –, und deshalb sieht das Naturgesetz wieder kompliziert aus. Aber immer wieder, je weiter unsere Erfahrung in immer abenteuerlichere Bereiche vorstößt, stellt man fest – und irgendwie ist das ganz wundervoll –, es passiert hin und wieder, daß alles sich in einer Art Vereinheitlichung ineinanderfügt, und dann ist alles in Wirklichkeit viel einfacher, als es vorher den Anschein hatte.

Ende der Leseprobe