14,99 €

Mehr erfahren.

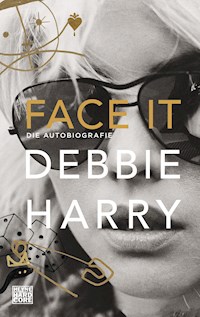

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit ihren strohblonden Haaren, dem coolen Sex-Appeal und lässigen Straßenimage ist Debbie Harry viel mehr als nur eine Frau in einer Band. Sie ist eine Mode-, Musik- und Kunstikone, das Gesicht einer ganzen Ära. Als Sängerin von Blondie führte sie eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Bands der späten Siebziger und frühen Achtziger an, einer Zeit, als New York im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Sie war Stammgast im Studio 54, auf dem Cover des Rolling Stone, Objekt von Warhols berühmten Siebdrucken und Anführerin der Musikvideo-Revolution. Harrys Einfluss auf die heutige Popkultur nicht zu unterschätzen. Sie selbst umgab sich immer mit der Aura des Mysteriösen und Unanahbaren und hielt bewusst Abstand zu den Medien und den Fans ... bis jetzt! Denn in ihrer heiß ersehenten Autobiografie erzählt sie erstmals die ganze Geschichte – von den Tagen als Adoptivkind in New Jersey bis heute, wo sie mit über siebzig Jahren immer noch ihr Publikum begeistert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

DEBBIE HARRY ist Musikerin, Schauspielerin, Aktivistin und der Inbegriff des New York City cool. Sie und ihre Band Blondie entwickelten einen neuen Sound, der die Welten des Rock, Punk, Disco, Reggae and HipHop verschmolz und dabei einige der Klassiker der Musikgeschichte schuf. Als Muse arbeitete sie mit einigen der größten Künstler der letzten vier Jahrzehnte zusammen. Doch trotz eines Lebens im Rampenlicht behielt sie ihr Innenleben immer für sich - bis jetzt.

In einer Mischung aus offenherzigem Storytelling und vielen eindrucksvollen Fotos, Fan-Art-Bildern und Illustrationen - viele davon bis jetzt unveröffentlicht - bietet Face It sehr viel mehr als die übliche Musikerbiografie. Es ist das umfassende Porträt einer echten Ikone.

Die wilden Siebzigerjahre in New York City, in denen Blondie neben den Ramones, Television, Talking Heads, Iggy Pop oder David Bowie zur Speerspitz der Punkbewegung aufstiegen, werden mit all dem Dreck und Rotz der damaligen Zeit lebendig.

Debbies Memoiren folgen ihrem Weg vom Nummer-eins-Erfolg zur Heroinsucht, der schweren Krankheit ihres Weggefährten Chris Stein, einem herzzerreißenden Bankrott , der Auflösung von Blondie, einer facettenreichen Karriere als Schauspielerin in über dreißig Filmen, einer erfolgreiche Solokarriere, dem triumphalen Comeback der Band und ihrem nimmermüden Einsatz für Umweltschutz und die Rechte der LGBTQ-Community.

Face It ist die kinoreife Geschichte einer Frau, die ihren eigenen Weg gegangen ist und für viele folgende Künstlerinnen als Vorreiterin neue Standards gesetzt hat.

Wirtreffen auf viele glamouröse Weggefährten, die über die Jahre Debbies Weg gekreuzt haben - von Andy Warhol über Jean-Michel Basquiat, Marina Abramović, David Cronenberg bis John Waters. Sie alle sind Teil einer unterhaltsamen, oftmals schockierenden, bewegenden, witzigen und auch Augen öffnenden Autobiografie.

Die Autorin

Debbie Harry ist eine amerikanische Singer-Songwriterin und Schauspielerin, die vor allem als Leadsängerin der Band Blondie bekannt wurde. Sie nahm in den Siebziger- und Achtzigerjahren mit Blondie mehrere internationale Nummer-eins-Singles auf. Außerdem war sie als Solokünstlerin erfolgreich, bevor sie in den späten Neunzigern mit Blondie ein Comeback startete. Ihre Schauspielkarriere umfasst mehr als dreißig Filmrollen und zahlreiche Fernsehauftritte. Sie setzt sich für Umweltthemen, den Schutz von Bienen, Menschenrechte und die LGBTQ-Gemeinde ein.

Face it

DeBBie Harry

Die Autobiografie

Unter Mitarbeit von Sylvie Simmonsbasierend auf einer Reihe exklusiver Interviews

Kreative Leitung: Rob Roth

Aus dem Amerikanischen von Philip Bradatsch, Torsten Groß, Harriet Fricke und Frank Dabrock

Wilhelm Heyne Verlag

München

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel FACE IT bei Dey Street , an imprint of HarperCollins Publishers, New York

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.heyne-hardcore.de/facebook

Copyright © 2019 by Deborah Harry

Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Kreative Leitung: Rob Roth

Redaktion: Lars Zwickies

Lektorat: Markus Naegele

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung des Originalumschlags von Rob Roth, Foto © Chris Stein; Illustrationen © Jody Morlock

Layoutdesign: Renata de Oliveira

Herstellung: Udo Brenner

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-22762-3V001

Inhalt

Vorwort

1. Kapitel: Kind der Liebe

2. Kapitel: Pretty Baby, You Look So Heavenly

3. Kapitel: Klick Klick

4. Kapitel: Einem Schatten etwas vorsingen

5. Kapitel: Von Geburt an Punk

6. Kapitel: Beinahe-Katastrophen

7. Kapitel: Wir heben ab und rechnen ab

8. Kapitel: Mutter Cabrini und der elektrische Feuersturm

9. Kapitel: Back Track

10. Kapitel: Die Vogue ist schuld

11. Kapitel: Wrestling und anderer Body-Horror

12. Kapitel: Der perfekte Geschmack

13. Kapitel: Routinen

14. Kapitel: Obsessionen/Zwänge

15. Kapitel: Daumen

Bildnachweise und Fan Art

Danksagung

Vorwort

Von Chris Stein

Ich weiß nicht, ob ich Debbie diese Geschichte jemals erzählt habe … oder überhaupt jemandem. Es war 1969. Ich war viel herumgereist und hatte das Land dabei zweimal durchquert. Jetzt lebte ich zusammen mit meiner Mom in ihrem Apartment in Brooklyn. Es war ein turbulentes Jahr für mich. Die psychedelischen Drogen – und meine verzögerte Reaktion auf den Tod meines Vaters im Vorjahr – hatten meiner bereits angeschlagenen Psyche einen weiteren Knacks verpasst.

Mein Zustand war also eher besorgniserregend. Ungefähr zu dieser Zeit hatte ich einen Traum, der mir lange nachhängen sollte. Unsere Wohnung lag in der Ocean Avenue, einer sehr langen Stadtallee. In diesem Traum, in einer Szene, die an Die Reifeprüfung erinnerte, jagte ich hinter einem Bus die Straße entlang, der sich langsam von unserem großen, alten Gebäudeblock entfernte. Während ich den Bus verfolgte, befand ich mich gleichzeitig in seinem Inneren. Dort stand ein blondes Mädchen, das sagte: »Wir sehen uns in der Stadt.« Der Bus fuhr davon und da stand ich, allein auf der Straße …

1977 waren Debbie und ich bereits ausgiebig mit Blondie unterwegs. Unsere mit Abstand exotischste Station war Bangkok in Thailand. Damals war die Stadt noch nicht in Zement und Metall gehüllt. Alles war sehr idyllisch, überall gab es Parks, und selbst die Straßen vor unserem Nobelhotel waren nicht asphaltiert. Es roch nach Jasmin und Zerfall.

Debbie entwickelte einen Hang zu Reisekrankheiten, und so blieb sie eines Nachts im Hotel zurück, während die Jungs von der Band und ich einen britischen Auswanderer in dessen Haus besuchten. Wir hatten ihn in einer Bar kennengelernt. Seine alte thailändische Bedienstete hatte Bananenkuchen für uns gemacht. Darin hatte sie fünfzig Thai-Sticks verarbeitet – das Siebzigerjahre-Pendant zu dem heutigen megastarken »Kush« oder anderen äußerst wirksamen Grassorten. Wir hatten gerade eine lange Tournee durch Australien hinter uns, wo Pot streng verboten war und der Besitz hart bestraft wurde. Ziemlich stoned schafften wir es irgendwie, uns gegenseitig zurück zum Hotel zu führen.

Auch unser Zimmer war sehr exotisch, mit dekorativem Rattan ausgekleidet und zwei getrennten, pritschenartigen Betten, in denen harte, rollenförmige Kissen lagen. Debbie befand sich in einem unruhigen Halbschlaf, und irgendwann dämmerte auch ich in einen dunklen Nebel weg. Als es schon langsam Morgen wurde, klarte mein träumerisches Unterbewusstsein etwas auf und ich begann, in einen inneren Dialog mit mir selbst zu treten. »Wo sind wir?«, fragte diese Stimme in mir – worauf Debbie, immer noch im Halbschlaf auf ihrer Pritsche, antwortete: »Im Bett, oder?« Ich setzte mich auf und war mit einem Mal hellwach.

Hatte ich wirklich gesprochen und eine Antwort von ihr bekommen, obwohl wir uns doch beide noch halb im Schlaf befanden? Bis heute, so viele Jahre später, bin ich immer noch fest davon überzeugt, dass ich die Frage nicht laut gestellt habe.

Hier ist noch eine Geschichte, noch subtiler und seltsamer und schwer in Worte zu fassen … High zu werden war einfach ein Teil der Musik- und Bandkultur, in der wir großgeworden waren. Es war nichts Besonderes. Jeder in den Clubs trank oder dröhnte sich zu, fast ausnahmslos. Ich selbst verschwendete unfassbar viel Zeit und Energie auf Drogenmissbrauch und Selbstmedikation. Schwer zu sagen also, ob diese übersinnlichen Ereignisse, als die ich sie so gerne sehe, am Ende einfach nur Einbildung waren. Vielleicht ist es wie mit der Religion – man glaubt das, was man glauben will. Mit Sicherheit jedoch geht das Bewusstsein über den Körper und das eigene Selbst hinaus.

Wie dem auch sei, Debbie und ich waren mal wieder in einem Zustand fortgeschrittener Intoxikation und befanden uns auf einer ziemlich feinen Party irgendwo in Downtown. Die kleinsten Ereignisse und Eindrücke kamen mir ganz scharf umrissen vor. Ich erinnere mich an eine Wendeltreppe und ausgefallene Kronleuchter. Irgendein Typ zeigte uns seine Salvador-Dalí-Armbanduhr von Cartier – und diesen flüchtigen Blick darauf habe ich bis heute nicht vergessen. Ein schier unglaubliches Objekt. Sie war in dem gängigen tränenförmigen Cartier-Design gehalten, hatte aber eine Krümmung, die den schmelzenden Uhren von Dalís Die Beständigkeit der Erinnerung nachempfunden war. Das kristallene Ziffernblatt war zerbrochen, und der Besitzer beschwerte sich darüber, nun Tausende Dollar für die Reparatur ausgeben zu müssen. Meiner Ansicht nach jedoch war das gesprungene Glas der perfekte dadaistische Kommentar zum Original. Mir gefiel das.

Die Veranstaltung – worum auch immer es dabei ging – war gesteckt voll mit Leuten. Ich kann mich noch erinnern, wie wir auf einem Balkon standen, als ein älterer Herr in einem schicken Anzug auf uns zukam. Er hatte einen leichten Akzent, vielleicht kreolisch. Er stellte sich als Tiger vor. Und da hört mein spezifisches Erinnerungsvermögen leider auch schon auf. Ich weiß nur noch, dass Debbie und ich eine außerordentliche Verbindung zu diesem Typen spürten. Als hätten wir ihn schon Ewigkeiten gekannt – jemand aus einem früheren Leben. Glaube ich an solche Dinge? Vielleicht. Ich weiß nicht mehr, wie oft Debbie und ich uns später über dieses Zusammentreffen unterhielten. Oft genug jedenfalls, um unsere Notizen und Erinnerungen zu vergleichen.

Schon ziemlich früh – es war vielleicht 1975 – fand Debbie eine Hellseherin namens Ethel Myers. Vielleicht war sie uns empfohlen worden, wahrscheinlich entdeckten wir sie aber einfach in einer Anzeige in der Village Voice oder den Soho News. Sie arbeitete in ihrer schier unglaublichen Erdgeschosswohnung in einer Seitenstraße in der Nähe des Beacon Theatre. Die Umgebung, in der Ethel lebte, war wunderschön. Wahrscheinlich hatte sich dort seit der Zeit, in der das Gebäude gebaut wurde, nicht viel verändert. Das muss so um die Jahrhundertwende gewesen sein. Ihr Wohnzimmer befand sich in einem Atrium, das wie ein möbliertes Gewächshaus anmutete. Überall dekorative Pflanzen und Kräuter. Vergilbte Bücher über Ektoplasma und Tarot lagen auf staubbedeckten Beistelltischen herum. Der ganze Ort wirkte irgendwie verbraucht und weckte Erinnerungen an das Apartment in Rosemary’s Baby, als Mia Farrow und Cassavetes es zum ersten Mal besichtigen.

Wir nahmen Platz, und Ethel ermutigte uns, den mitgebrachten Kassettenrekorder ruhig zu benutzen, um die Sitzung aufzuzeichnen. Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, wer wir waren, erzählte uns dann aber erstaunliche Dinge. So eröffnete sie zum Beispiel Debbie, dass sie sie auf einer Bühne sähe. Und dass sie ihre Erfüllung finden und viel herumkommen würde. Irgendwann sagte sie, ein Mann, wahrscheinlich mein Vater, würde uns beobachten und abschätzig über mich sagen: »Den würde ich nicht mal mit der Kneifzange anrühren.« Meinen Sinn für Humor habe ich größtenteils von meinem Vater – und das mit der Kneifzange sagte er wirklich ständig. Wusste sie nun schlichtweg Bescheid, was den Jargon der Fünfziger anging, den mein alter Herr benutzte, oder steckte mehr dahinter?

Debbie hat die Kassette immer noch irgendwo. Ich kann mich erinnern, wie wir sie Jahre später einmal anhörten und dass Ethels Stimme darauf sehr undeutlich klang. Wie ein Geist, als wäre sie im Lauf der Jahre immer weiter verblasst.

Gerade eben habe ich mit Debbie telefoniert. Ich fragte sie, ob sie sich noch an irgendetwas davon erinnern kann. Sie meinte nur: »Weißt du, Chris, damals war alles anders. Es lag einfach viel mehr LSD in der Luft.«

Die Verbindung zwischen uns besteht noch immer.

Chris Stein

New York City, Juni 2018

1.

Kind der Liebe

Sie müssen sich wohl irgendwann um 1930 in der Highschool getroffen haben. Eine typische Teenager-Liebe: Das Mittelschichtmädchen schottisch-irischer Herkunft und der französischstämmige Bauernjunge, beide aufgewachsen in der Gegend um Neptune und Lakewood im Staat New Jersey. Sie entstammte einer musikalischen Familie, sang den lieben langen Tag mit ihren Schwestern und spielte auf einem ramponierten alten Klavier. Auch er kam aus künstlerischem Hause. Seine Mutter allerdings saß in der Irrenanstalt, wegen Depressionen – oder irgendeinem anderen chronischen Nervenleiden. Sie war unsichtbar, und doch immer präsent. Klingt irgendwie ausgedacht, aber genau so hat man es mir bei der Adoptionsagentur mitgeteilt.

Ihre Mutter entschied, dass er nicht der Richtige für ihre Tochter war. Sie verbot die Beziehung und setzte ihrer Liebe ein jähes Ende. Um jeden weiteren Kontakt zu verhindern, wurde sie in ein Musikinternat gesteckt und begann von dort aus die Konzerthallen Europas und Nordamerikas zu bereisen.

Die Jahre vergehen. Mittlerweile ist er verheiratet und hat einen ganzen Haufen Kinder. Für eine Erdölfirma repariert er Ölbrenner. Eines Tages wird er zu einem Einsatz gerufen, und zack, da ist sie. Sie lehnt mit offenen Haaren im Türrahmen und wirft ihm diesen Blick rüber. Es ist ihre Heizung, die nicht funktioniert … Interessantes Bild, nicht wahr? Sicher waren sie froh, einander erneut zu begegnen.

So viele Jahre, in denen sie möglicherweise niemals aufgehört hatten, sich zu lieben. Muss ein schönes Wiedersehen gewesen sein. Sie wird schwanger. Irgendwann erzählt er ihr dann endlich von seiner Ehe und den Kindern. Stinksauer und mit gebrochenem Herzen beendet sie die Sache. Das Baby möchte sie aber behalten. Also trägt sie es aus, und am Sonntag, dem 1. Juli 1945 bahnte sich die kleine Angela Trimble im Krankenhaus von Miami-Dade ihren Weg in diese Welt.

Mit dem Baby machte sie sich auf den Weg zurück nach New Jersey, wo ihre Mutter langsam dem Brustkrebs erlag. Sie kümmerte sich um beide. Schließlich ließ sie sich von ihrer Mom überreden, Angela zur Adoption freizugeben. Und so geschah es, dass die kleine Angela einfach weggegeben wurde. Sechs Monate später war die Mutter tot und ihre kleine Tochter lebte nun bei einem kinderlosen Ehepaar, das ebenfalls aus New Jersey kam. Richard und Cathy Harry aus Paterson hatten sich nach der Highschool kennengelernt. Angelas neue Eltern, auch Caggie und Dick genannt, gaben ihr einen neuen Namen: Deborah.

So war das. Ich bin ein Kind der Liebe.

Man sagt immer, es sei nicht normal, Erinnerungen an die allerfrüheste Kindheit zu haben. Ich aber habe Unmengen davon. Sie beginnen im Alter von drei Monaten, an dem Tag, als meine Mutter und mein Vater mich von der Adoptionsagentur abholten. Zur Feier des Tages machten sie mit mir einen kleinen Abstecher zu einer Ferienanlage mit Streichelzoo. Ich weiß noch, wie ich durch die Gegend getragen wurde, und habe eine sehr lebhafte Erinnerung an die gigantischen Kreaturen, die sich über mir auftürmten. Als ich meiner Mutter irgendwann davon erzählte, war sie schockiert. »Mein Gott, das war der Tag, an dem wir dich bekamen, das kannst du doch gar nicht mehr wissen.« Es waren eigentlich nur Enten und Gänse und eine Ziege, sagte sie, vielleicht ein Pony. Aber mit drei Monaten hatte ich eben noch nicht besonders viel Lebenserfahrung. Na ja, abgesehen davon, dass ich mit zwei verschiedenen Müttern an zwei verschiedenen Orten unter zwei verschiedenen Namen gelebt hatte. Aus heutiger Perspektive betrachtet, befand ich mich wohl in einem Zustand totaler Panik. Die Welt war kein sicherer Ort. Ich musste die Augen offen halten.

Oak Place

Die ersten fünf Jahre meines Lebens verbrachten wir in einem kleinen Haus in der Cedar Avenue in Hawthorne, New Jersey, in der Nähe des Goffle Brook Parks. Der Park erstreckte sich durch die gesamte Stadt. Als er angelegt wurde, errichtete man zeitgleich provisorische Häuser für die Gastarbeiter – kleine, schlauchförmige Wohnungen mit einem Kanonenofen als einziger Heizung. Wir wohnten im Haus des Vorarbeiters, das zu dieser Zeit allerdings schon über ein eigenes Heizungssystem verfügte. Es lag am Rand des großen Waldgebietes im Park.

Heutzutage gehen Kinder geordneten Aktivitäten nach. Damals hieß es einfach: »Geh zum Spielen raus.« Und das tat ich auch, aber besonders viele Spielkameraden gab es dort nicht gerade. Also hing ich an manchen Tagen einfach meinen Gedanken nach. Ich war ein verträumtes Kind. Gleichzeitig war ich aber ein richtiger Rabauke. An dem großen Ahornbaum hängte Dad für mich ein Trapez und eine Schaukel auf. Damit spielte ich dann und stellte mir dabei vor, beim Zirkus zu sein. Oder ich schnappte mir ein paar Stöcke, grub Löcher, stocherte in Ameisenhügeln herum, lief Rollschuh.

Am liebsten trieb ich mich im Wald herum. Ein magischer Ort. Ein echter Märchenwald. Meine Eltern warnten mich immer wieder: »Geh nicht in den Wald, du weißt nicht, wer dort rumlungert oder was alles passieren kann.« Es klang wie eine Warnung aus einem Märchen. Überhaupt waren Märchen – die großartigen Schauergeschichten der Gebrüder Grimm – ein großer Teil meiner Kindheit.

Zugegeben, es schlichen unheimliche Typen in den Büschen herum, wahrscheinlich Landstreicher. Echte Hobos, die mit dem Zug hergekommen waren und sich nun in den Wäldern versteckten. Vielleicht hofften sie darauf, von der Parkbehörde Arbeit zu bekommen, Rasenmähen oder etwas in der Art. Später würden sie wieder auf einen Zug aufspringen und weiterziehen. Es gab Füchse und Waschbären, manchmal auch Schlangen, und einen kleinen Fluss mit Nebenarmen und Fröschen und Kröten.

Die verlassenen Hütten bei den Bächen waren völlig zerfallen. Niemand ging dort jemals hin. Ich aber stampfte in den sumpfigen, alten, überwucherten und modrigen Ziegelreihen, die aus dem Boden herausragten, herum. Dort saß ich und tagträumte vor mich hin. Gruselte mich, wie nur Kinder es können. Im Unterholz kauernd malte ich mir aus, wie ich mit einem wilden Indianer davonlief und Sumach-Beeren aß. Mein Dad wedelte immer mit seinem Finger und sagte: »Hände weg vom Sumach, das ist Gift!« Also kaute ich auf dem unfassbar bitter-sauren Sumach herum, bis ich es schließlich selbst glaubte – Ich werde sterben! Es war ein großes Glück, von all diesen Schauermärchen umgeben zu sein – eine großartige Fantasiewelt, die aus mir eine kreative Denkerin gemacht hat. Zusammen mit dem Fernsehen und den Triebtätern.

Ich hatte einen Hund namens Pal. Irgendeine Art Terrier, bräunlich rot, komplett verwahrlost, mit drahtigen Haaren, labbrigen Ohren und einem Bart. Und einem wirklich abstoßenden Körper. Eigentlich war er der Hund meines Vaters, hatte jedoch seinen eigenen Kopf. Und er war wild – ein echter Rüde, ungezähmt. Pal war ein richtiger Hengst. Manchmal zog er los und kam erst nach einer Woche wieder angeschlichen, völlig erschöpft von all den Liebesabenteuern, die er erlebt hatte.

In den Wäldern machten sich Heerscharen von Ratten breit. Als die Stadt immer urbaner wurde und mehr und mehr Leute anzog, schwärmten die Ratten in deren Gärten aus und nagten sich durch den Abfall. Und so legten die örtlichen Behörden Giftköder in manchen Gebieten des Parks aus. So dachte man eben in den Vororten – und machen wir uns nichts vor, damals hat man so ziemlich alles vergiftet. Nun, Pal fraß das Gift. Er wurde so krank, dass Dad ihn einschläfern lassen musste. Es war wirklich schlimm.

Tatsächlich war es ein wunderbarer Ort zum Aufwachsen: echtes amerikanisches Kleinstadtidyll. Bevor die Einkaufszentren kamen, Gott sei Dank. Es gab lediglich eine kleine Hauptstraße und ein Kino, in dem die Nachmittagsvorstellung am Samstag einen Vierteldollar kostete. Alle Kinder gingen dorthin. Ich liebte das Kino. Damals gab es noch viel Ackerland – Hügellandschaften zum Abgrasen, kleine Farmen, die Obst und Gemüse anbauten, alles war frisch und billig. Aber irgendwann verschwanden die kleinen Bauernhöfe. Und an ihre Stelle trat der Siedlungsbau.

Die Stadt veränderte sich, aber ich war zu jung, um zu verstehen, was »Veränderung« überhaupt bedeutete. Und es war mir auch egal. Wir gehörten zur Trabantenstadt, da mein Vater nicht im Ort arbeitete. Er pendelte nach New York. Das war zwar eigentlich gar nicht so weit weg, schien aber damals Welten entfernt. Ein magischer Ort. Eine andere Art von Märchenwald mit Menschen und Geräuschen und Hochhäusern anstelle von Bäumen. Völlig anders.

Mein Dad fuhr dort zum Arbeiten hin, ich hingegen zu meinem Vergnügen. Einmal im Jahr nahm meine Großmutter mütterlicherseits mich mit in die Stadt, um mir in dem berühmten, altmodischen Warenhaus Best & Co. einen neuen Wintermantel zu kaufen. Hinterher gingen wir ins Schrafft’s an der Ecke Fifty-Third Street und Fifth Avenue, ein Restaurant der ganz alten Schule. Es glich eher einer britischen Teestube. Gut angezogene alte Damen nippten dort sittsam an ihren Porzellantassen. Sehr schicklich – ein Zufluchtsort inmitten des Großstadttrubels.

In der Weihnachtszeit fuhr meine Familie zum Rockefeller Center, um sich dort den Baum anzusehen. Wir beobachteten die Schlittschuhläufer auf der Eisbahn und betrachteten die Schaufenster der Kaufhäuser. Wir waren keine gebildeten Stadtbesucher, die eine Broadway-Show ansehen wollten; wir waren Vorstädter. Wenn wir zu einer Show gingen, dann in der Radio City Music Hall. Obwohl, ein paarmal waren wir auch im Ballett. Dort entstand wohl auch mein Traum, eines Tages eine Ballerina zu sein – auch wenn dieser nicht lange anhielt. Was blieb, war meine Begeisterung und Faszination für öffentliche Auftritte, die Vorstellung, eines Tages selbst auf einer Bühne zu stehen. Zwar liebte ich das Kino, doch meine Reaktion auf die Live-Shows hatte eine andere Qualität, sie war physisch – sehr sinnlich. Und genauso reagierte ich auch auf New York City mit all seinen verschiedenen Eindrücken.

Als Kind liebte ich es, Paterson zu besuchen, wo meine beiden Großmütter lebten. Mein Vater nahm immer die Nebenstraßen, die sich durch die Elendsviertel schlängelten. Paterson war damals größtenteils alt und heruntergekommen. Das war noch vor der Gentrifizierung, und der Ort war voller Gastarbeiter, die gekommen waren, um in den Fabriken und Seidenwebereien nach Arbeit zu suchen. Paterson hatte sich den Titel »Silk City« erworben. Große Turbinen wurden von den mächtigen Wasserfällen des Passaic River angetrieben, und die trieben wiederum die Webstühle an. Während meiner gesamten Kindheit hatten mich diese Wasserfälle immer wieder angestarrt – vom Titelblatt des Morning Call, Patersons Lokalzeitung. Dort zierten die wogenden Gewässer in Tusche gezeichnet das Impressum.

Die River Street, die vor reger Betriebsamkeit nur so strotzte, fuhr Dad immer besonders langsam entlang. Zigeuner lebten dort in den Ladenzeilen; aus dem Süden waren viele Schwarze hergezogen. Sie trugen farbenfrohe Klamotten und Tücher in den Haaren. Für ein kleines Mädchen aus der schneeweißen, mittelständischen Vorstadt war es eine wahre Augenweide. Wundervoll. Ich ließ mich aus dem Fenster hängen, verrückt vor Neugier, bis meine Mutter schimpfte: »Zurück ins Auto mit dir! Du wirst noch deinen Kopf verlieren!« Sie hätte die River Street gern umfahren, aber mein Dad nahm eben lieber seinen geheimen Schleichweg. Richtig so, Dad!

Rückblickend betrachtet erscheint es mir seltsam, wie wenig bei uns über die väterliche Seite meiner Familie gesprochen wurde. Niemand redete darüber, was sie taten oder wie sie in Paterson gelandet waren. Als ich älter wurde, wollte ich von meinem Vater wissen, wie sein Großvater seinen Lebensunterhalt verdient hatte. Er sagte, er wäre Schuhmacher oder Schuster in Morristown, New Jersey, gewesen. Ich schätze, es war meiner Familie – meinen Vater eingeschlossen – einfach peinlich, dass er zur Unterschicht gehörte. Niemand wollte wirklich mit ihm in Verbindung gebracht werden. Ich fand das irgendwie tragisch. Über seinen eigenen Vater gab mein Dad hingegen bereitwillig Auskunft. Denn er gehörte zu den wenigen Glücklichen, die während der großen Depression in der Lage gewesen waren, ihren Job zu behalten. Er verkaufte Schuhe am Broadway in Paterson. Sie hatten also in einer Zeit, während der so viele andere Menschen arbeitslos waren, ein regelmäßiges Einkommen gehabt.

Die Silk City meiner Mutter war dagegen viel elitärer. Ihr Vater hatte vor dem großen Crash seinen eigenen Sitz an der Börse gehabt. Außerdem war er Inhaber einer Bank in Ridgewood, New Jersey. Sie waren also einmal ziemlich wohlhabend gewesen. Als meine Mutter noch ein Kind war, fuhren sie mit dem Schiff nach Europa und besuchten dort auf einer »Grand Tour«, wie sie es nannten, alle großen Hauptstädte. Zudem hatten sie und alle ihre Geschwister eine College-Ausbildung genossen.

Meine Oma war eine richtige viktorianische Lady, elegant, und stets bestrebt, die Grande Dame zu verkörpern. Meine Mutter war ihr jüngstes Kind. Sie hatte sie erst relativ spät bekommen, was ihren höflich empörten Kreisen natürlich reichlich Anlass für gehobene Augenbrauen und empörtes Getuschel gab. Als ich sie kennenlernte, war sie bereits ziemlich alt. Ihre langen weißen Haare reichten ihr bis zur Hüfte. Jeden Tag schnürte Tilly, ihr holländisches Hausmädchen, sie in ihr rosafarbenes Korsett. Ich liebte Tilly. Seit ihrer Ankunft in Amerika hatte sie für meine Großmutter gearbeitet – zunächst als Kindermädchen meiner Mutter, später dann als Omas Putzfrau, Köchin und Gärtnerin. In dem Haus in der Carol Street bewohnte sie eine kleine Dachkammer, deren Fenster sich zum Himmel öffnen ließen. Auf der anderen Seite des Flurs standen verstaubte Kisten voller merkwürdiger Dinge herum. Stundenlang stocherte und stöberte ich mich durch zerfranste Kleider, gelbliches Papier, zerrissene Fotos und staubige Bücher. Durch seltsame Löffel, verblasste Spitze, getrocknete Blumen, leere Parfümflaschen und alte Puppen mit Porzellanköpfen. Irgendwann erweckte mich dann immer ein besorgter Ruf von unten aus meinen Tagträumereien. Dann schloss ich behutsam die Tür und stahl mich davon. Bis zum nächsten Mal.

Nachdem er die Highschool abgeschlossen hatte, bekam mein Dad seinen ersten richtigen Job bei Wright Aeronautical, dem Flugzeughersteller. Das war noch während des Zweiten Weltkriegs. Seine nächste Anstellung fand er bei Alkan Silk Woven Labels in Paterson. Als ich noch ein kleines Mädchen war, nahm er mich manchmal mit. Viele Male machte ich die Führung durch die Weberei mit, konnte allerdings nie ein Wort von dem verstehen, was man mir erzählte. Die Webstühle waren einfach schrecklich laut.

Und wie die Webstühle webten! Sie waren so groß wie unser Haus und hielten Tausende von farbigen Fäden in ihren Aufhängungen, während unten die Pendel vor und zurück sausten. Die Fäden vereinigten sich am Ende zu wogenden Bändern, Seidenstoff am laufenden Meter. Aufgabe meines Vaters war es dann, diesen nach New York zu schaffen. Und so spielte er, wie schon sein Vater vor ihm, seine eigene kleine Rolle in den entlegensten Außenbezirken der Modewelt.

Was mich angeht, so habe ich Mode schon immer geliebt. Als ich aufwuchs, hatten wir nicht viel Geld, und so bestand mein Kleiderschrank größtenteils aus aufgetragenen Klamotten. An regnerischen Tagen, wenn draußen nichts los war, öffnete ich die hölzerne Kleidertruhe meiner Mutter. Die Truhe war vollgestopft mit abgelegten Kleidungsstücken, die sie von ihren Freundinnen bekommen hatte. Ich machte mich zurecht und wackelte durch die Wohnung, in Schuhen und Kleidern und allem, was ich sonst noch so in meine schmutzigen kleinen Finger bekam.

Und dann das Fernsehen, oh, das Fernsehen. Geisterhaft glühender 7-Zoll-Bildschirm, rund wie ein Fischglas, eingepflanzt in eine wuchtige Kiste, die jede Hundehütte in den Schatten stellte. Ein elektrisches Brummen, das einen in den Wahnsinn trieb. Der Empfang über die verbogene Antenne war an manchen Tagen gut, an anderen mies – dann flimmerte das Signal, hüpfte, kratzte und schlingerte.

Viel zu sehen gab es nicht. Ich sah mir trotzdem alles an. Samstags saß ich ab fünf Uhr früh davor, und meine Augen klebten am Testbild. Hypnotisiert von den Schwarz-, Weiß- und Grautönen wartete ich, bis die Zeichentrickserien anfingen. Danach lief Wrestling, und auch das sah ich mir an. Ich stampfte auf den Boden und stöhnte laut, ich spürte die Aufregung ob dieses biblischen Kampfes zwischen Gut und Böse in mir aufsteigen. Mom zeterte und drohte, das gottverdammte Ding rauszuschmeißen, wenn es mir so sehr zusetzte. Aber ging es nicht um genau diese gottverdammte Aufregung?

Ich war eine frühe und treue Anhängerin der Zauberkiste. Selbst das Ausschalten liebte ich, wenn das Bild sich auf einen kleinen weißen Punkt reduzierte und dann ganz verschwand.

Sobald die Baseball-Saison begann, sperrte Mom mich aus dem Haus. Meine Mutter, so seltsam das klingt, war glühende Baseball-Anhängerin, richtig fanatisch. Sie verehrte die Brooklyn Dodgers. Als ich klein war, sahen sie sich regelmäßig die Spiele in Ebbets Field in Brooklyn an. Ich ärgerte mich natürlich, wenn ich wegen der Baseball-Spiele raus musste. Zugegeben, ich war wohl auch ein kleiner Quälgeist – mit einer richtig großen Klappe.

Auch die Oper hatte es meiner Mutter angetan. Die hörte sie im Radio, wenn gerade keine Baseball-Saison war. Allerdings verfügten wir nicht gerade über eine große Plattensammlung – ein paar Comedy-Alben und Bing Crosbys Weihnachtsaufnahmen. Am liebsten hörte ich die Zusammenstellung I Like Jazz! mit Billie Holiday und Fats Waller und vielen anderen Musikern. Wann immer Judy Garland »Swanee« anstimmte, brach ich in Tränen aus.

Auch ich besaß ein kleines Radio. Ein süßes braunes Bakelit-Radioköfferchen der Marke Emerson. Wenn man es einschaltete, ging ein Licht an, und dahinter kam das süße alte Bedienfeld mit seinen Art-déco-Ziffern zum Vorschein wie ein Sonnenaufgang. Mein Ohr klebte an dem winzigen Lautsprecher, während ich den Croonern und Sängern der Big Bands lauschte. Blues und Jazz und Rock, das alles kam erst später …

An manchen Sommerabenden probte eine Marschkapelle auf dem Übungsplatz gleich hinter den Wäldern. Die Caballeros, wie die Männer sich nannten, trafen sich nach der Arbeit. Sie hatten gerade erst angefangen und besaßen kein Geld für Uniformen, also trugen sie viel zu große dunkelblaue Schlaghosen aus Navy-Restbeständen, weiße Hemden und spanische Bolero-Hüte. Das einzige Lied, das sie spielen konnten, war »Valencia«. Den ganzen Abend lang marschierten sie vor und zurück, manchmal tanzten sie auch, und ihre Musik schien sich dabei aus den Wäldern zu erheben. Mein Zimmer befand sich unter dem Dachvorsprung des Hauses und hatte kleine Mansardenfenster. Diese öffnete ich, setzte mich auf den Boden und lauschte. Meine Mutter pflegte zu sagen: »Wenn ich dieses Lied noch einmal höre, schreie ich!« Ich aber liebte die Bläser und die Trommeln und den Lärm.

Damals, bevor es mit der Schule losging, gab es nur wenige Ablenkungsmöglichkeiten, und so hatte ich jede Menge Zeit zum Tagträumen. Ich erinnere mich außerdem an übersinnliche Erfahrungen, die ich schon als kleines Mädchen hatte. Ich hörte eine Stimme, die aus dem Kamin zu mir sprach und mir irgendwelche mathematischen Gleichungen nannte, glaube ich. Keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Ich hatte alle möglichen Fantasien. Ich träumte davon, gefangengenommen und gefesselt und dann gerettet zu werden von … nein, eigentlich wollte ich gar nicht von einem Helden gerettet werden: Ich wollte gefesselt werden, und dann sollte sich der Bösewicht Hals über Kopf in mich verlieben.

Und ich träumte davon, ein Star zu sein. Eines sonnigen Nachmittags saß ich mit Tante Helen in der Küche, wo sie ihren Kaffee schlürfte. Ich spürte, wie das warme Licht mit meinen Haaren spielte. Sie hielt inne. Mit der Tasse an den Lippen schaute sie mich bewundernd an: »Schätzchen, du siehst aus wie ein Filmstar!« Ich war völlig aus dem Häuschen. Ein Filmstar. Ja!

Als ich vier Jahre alt war, kamen Mom und Dad in mein Zimmer und erzählten mir eine Gutenachtgeschichte. Sie handelte von einer Familie, die sich ihr Kind ausgesucht hatte, genau so, wie sie mich ausgesucht hatten.

Manchmal betrachte ich mein Gesicht im Spiegel und erkenne meine Mutter oder meinen Vater darin wieder. Obwohl wir einander überhaupt nicht ähnlich sahen und keinerlei genetische Gemeinsamkeiten hatten. Ich schätze, so etwas brennt sich einfach ein, durch Nähe, durch gemeinsame Erfahrungen im Laufe der Zeit – Dinge, die ich mit meinen leiblichen Eltern niemals hatte. Ich weiß nicht einmal, wie sie aussehen. Viele Jahre später, als ich schon erwachsen war, versuchte ich, sie aufzuspüren. Ich fand ein paar Sachen heraus, aber wir sind uns nie begegnet.

Die Geschichte, die mir meine Eltern über die Adoption erzählten, klang dagegen, als wäre ich etwas Besonderes. Trotzdem glaube ich, dass die Trennung von meiner leiblichen Mutter nach drei Monaten und der Wechsel in ein völlig anderes Umfeld eine unerklärliche Angst tief in den Kern meines Wesens gepflanzt haben.

Glücklicherweise wurde ich nicht in Gott weiß was hineingeworfen – ich hatte ein sehr, sehr glückliches Leben. Aber es war eine chemische Reaktion, die ich mir heute auch erklären kann und mit der ich umzugehen gelernt habe: Alle versuchten immer, ihr Bestes für mich zu geben. Und doch fühlte ich mich nie wirklich wohl in meiner Haut. Ich kam mir anders vor und war ständig bemüht, dazuzugehören.

Und es kam die Zeit, die Zeit, in der ich immer, immer Angst hatte.

2.

Pretty Baby, You Look So Heavenly

Bei einem Arztbesuch, als ich noch ein Baby war, unterzog mich der Doktor einem langen, prüfenden Blick. Dann drehte er sich um, grinste meine Eltern an und sagte: »Behalten sie die schön im Auge, die hat einen echten Schlafzimmerblick.«

Die Freundinnen meine Mutter drängten sie immer wieder, mein Foto an Gerber zu schicken, den Hersteller von Babynahrung. Ich würde mit meinem »Schlafzimmerblick« mit Sicherheit als Gerber-Baby ausgewählt werden. Meine Mutter aber weigerte sich. Sie würde ihr kleines Mädchen nicht ausbeuten. Ich nehme an, sie wollte mich einfach nur beschützen. Jedenfalls stand ich wohl schon in ganz jungen Jahren im Zentrum der sexuellen Aufmerksamkeit.

Schnitt auf das Jahr Jahr 1978 zum Erscheinen von Louis Malles Pretty Baby. Nachdem ich den Film gesehen hatte, schrieb ich den gleichnamigen Song für das Blondie-Album Parallel Lines. Die damals zwölfjährige Brooke Shields war der Star in Malles Film. Sie spielte ein Mädchen, das in einem Bordell lebte. Nacktszenen im Überfluss. Ein Feuersturm der Kontroversen folgte, natürlich war von Kinderpornografie die Rede. Ich lernte Brooke in jenem Jahr kennen. Mit elf Monaten hatte sie zum ersten Mal vor der Kamera gestanden. Damals hatte ihre Mutter für sie einen Werbespot für Ivory Seife an Land gezogen. Im Alter von zehn Jahren posierte sie nackt und eingeölt für Sugar and Spice, das von den Machern des Playboy herausgegeben wurde – mit dem Einverständnis ihrer Mutter.

Einmal, ich muss so um die acht Jahre alt gewesen sein, sollte ich auf Nancy aufpassen. Nancy war vier oder fünf, und meine Mutter hatte sie für den Nachmittag von ihrer Freundin Lucille anvertraut bekommen. Ich sollte sie zum nahe gelegenen städtischen Schwimmbad begleiten, meine Mutter wollte später dort zu uns stoßen. Ich ging mit Nancy die belebte Durchgangsstraße entlang, die unsere kleine Stadt umsäumte, und hielt dabei ihre kleine Hand. Es war ein wirklich heißer Tag, die hart leuchtende Sonne wurde vom Gehweg reflektiert und prallte uns ins Gesicht. An einer Ecke bogen wir ab und wollten gerade an einem parkenden Auto vorbeilaufen, dessen Beifahrerfenster heruntergelassen war. Aus dem Wageninneren ertönte eine Stimme: »Hey, Kleines, weißt du wie ich nach soundso komme?« Ein schlampig aussehender, eher unscheinbarer älterer Mann, mit ausgeblichenem, welkem Haar … Über seinem Schoß hatte er eine Karte ausgebreitet, vielleicht war es auch eine Zeitung. Er fragte nach allerhand Dingen und Wegen, während seine Hand sich unter der Zeitung bewegte. Auf einmal rutschte das Papier herunter, und sein Penis kam zum Vorschein. Er hatte die ganze Zeit daran rumgespielt. Ich fühlte mich wie eine Fliege am Rand eines Spinnennetzes. Eine Welle der Panik überflutete meinen ganzen Körper …

Entsetzt floh ich in Richtung Schwimmbad und zerrte Nancy hinter mir her, die mit ihren kleinen Füßchen Schritt zu halten versuchte. Meine Lehrerin Miss Fahey kontrollierte am Eingang die Poolausweise, also stürzte ich direkt auf sie zu. Ich war wirklich aufgewühlt, konnte ihr aber aus irgendeinem Grund nicht von dem Widerling erzählen, der mir seinen Penis gezeigt hatte. Ich sagte: »Miss Fahey, bitte passen Sie auf Nancy auf, ich muss nach Hause.« Dann rannte ich heim. Meine Mutter war völlig außer sich. Sie rief die Polizei, die mit laut quietschenden Bremsen bei uns erschien. Meine Mutter und ich begleiteten sie dann auf dem Rücksitz durch die Stadt. Wir versuchten, den Perversen irgendwo zu finden. Ich konnte kaum über den Vordersitz sehen, so klein war ich damals noch. Ich saß einfach nur da, während wir die ganze Gegend absuchten, und mein Herz hämmerte wie wild.

Nun, das nenne ich einen Weckruf. Der erste Mann, der sich unsittlich vor mir entblößte. Und laut meiner Mutter gab es davon noch viel mehr. Einmal verfolgte uns im Zoo des Central Parks ein Mann in einem Trenchcoat, den er immer wieder öffnete. Wegen ihrer Häufigkeit fühlten sich Vorfälle wie dieser mit der Zeit fast normal an.

Seit ich zurückdenken kann, gab es immer Jungs in meinem Leben. Meinen ersten Kuss bekam ich von Billy Hart. Bei dem Namen konnte ja eigentlich nichts schiefgehen. Ich war fassungslos, verängstigt, befriedigt, erregt und erleuchtet zugleich. Das war mir damals vielleicht noch nicht klar, und ich hätte es auch nicht in Worte fassen können. Andererseits war ich auch völlig verwirrt und innerlich zerrissen. Ich rannte nach Hause, um meiner Mutter zu erzählen, was passiert war. Sie lächelte mich zweideutig an und erklärte, das käme daher, dass er mich mochte. Na ja, bis dahin hatte ich Billy auch gemocht, jetzt aber schämte ich mich und wurde in seiner Anwesenheit ganz schüchtern. Wir waren noch sehr jung, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt.

Und dann gab es Blair. Blair lebte ein Stück die Straße hoch, und unsere Mütter waren befreundet. Deswegen spielten wir manchmal zusammen. Einmal gingen wir hoch in mein Zimmer und setzten uns im Indianersitz auf den Boden. Wir schauten einander an und begutachteten unsere jeweiligen »Sachen«. Auch das war noch ganz unschuldig. Ich war ungefähr sieben Jahre alt, und er war vielleicht acht. Wir waren eben einfach neugierig. Ich jedenfalls war immer schon neugierig. Wie dem auch sei, Blair und ich waren wohl zu lange ruhig, denn unsere Mütter kamen rein und ertappten uns. Ihnen war das Ganze eher peinlich, als dass sie sauer waren, schließlich kannten sie sich ja schon sehr lange. Blair und ich jedenfalls wurden danach nie wieder zum gemeinsamen Spielen ermuntert.

Für meine Eltern galten die traditionellen Familienwerte. Sie blieben sechzig Jahre lang verheiratet, durch alle Höhen und Tiefen, und zu Hause hatten sie den Laden fest im Griff. Jeden Sonntag besuchten wir die Episkopalkirche, und meine Familie nahm an sehr vielen kirchlichen Aktivitäten teil. Das war wohl auch der Grund, warum ich bei den Pfadfinderinnen war – und definitiv der Grund, aus dem ich im Kirchenchor sang. Zum Glück machte mir das Singen Spaß. So sehr, dass ich mit acht ein silbernes Kreuz für »regelmäßige Anwesenheit« bekam.

Die Zweifel und Fragen, was Religion betrifft, kommen wohl bei den meisten Leuten erst im Teenageralter. Ich muss so um die zwölf Jahre alt gewesen sein, als wir aufhörten, zur Kirche zu gehen. Mein Vater hatte einen Riesenstreit mit dem Pfarrer gehabt. Egal, damals war ich sowieso schon in der Highschool und für die Chorproben viel zu beschäftigt.

Ich hasste alles, was damit zusammenhing, auf eine neue Schule zu kommen. Es war nicht die Schule an sich. Sie war klein, fünfzehn oder zwanzig Kids in jeder Stufe, und auch das Lernen machte mir keine Angst; das Alphabet hatte ich mir schon vor dem Kindergarten draufgeschafft. Als Erstes bekam ich wie aus dem Nichts eine Riesenangst, zu spät zu kommen. Vielleicht sehnte ich mich ja einfach nur dringend nach Bestätigung. Noch größer jedoch waren meine Trennungsängste – die Tatsache, nicht bei meinen Eltern sein zu dürfen, quälte mich. Ich fühlte mich verlassen. Es war traumatisch. Ich war ein nervöses Wrack. Meine Beine wurden zu Marmelade, und ich kam kaum die Stufen hinauf. Irgendwo in meinem Unterbewusstsein spielte sich wohl wieder und wieder die Szene ab, in der mich ein Elternteil aussetzte und nicht mehr wiederkam. Dieses Gefühl verschwand nie vollständig. Selbst heute noch, wenn die Band sich am Flughafen verabschiedet und jeder seiner Wege geht, wird mir flau im Magen. Trennung. Ich hasse es, wenn Leute auseinandergehen, und ich hasse Abschiede.

Zu Hause änderte sich alles. Mit sechseinhalb bekam ich eine kleine Schwester. Martha war nicht adoptiert; meine Mutter brachte sie nach einer wirklich schwierigen Schwangerschaft zur Welt. Ungefähr fünf Jahre, bevor sie mich zu sich nahmen, hatte mein Mutter schon einmal ein Mädchen bekommen. Ihr Name war Carolyn und ich glaube, sie war eine Frühgeburt. Sie starb an einer Lungenentzündung. Außerdem hatte sie eine Fehlgeburt erlitten; es wäre ein Junge geworden. Jetzt gab es aber dieses neue Medikament, das ihr während der Schwangerschaft half. Auch Martha war eine Frühgeburt, aber sie überlebte. Man Vater erzählte mir einmal, ihr Kopf wäre damals kleiner als seine Handfläche gewesen.

Ihr denkt vielleicht, die Ankunft eines süßen kleinen Babys in meinem Haus – noch dazu eines, das meine Mutter tatsächlich selbst bekam – hätte meine Unsicherheit und meine Verlustängste noch befeuert. Nun, anfangs war ich wahrscheinlich schon ein wenig beunruhigt, nicht mehr allein im Fokus der Aufmerksamkeit meiner Mutter zu stehen. Aber ich liebte meine Schwester über alles. Ich war sehr bemüht, sie zu beschützen, schließlich war sie so viel jünger als ich. Mein Vater nannte mich seine Schönheit; meine Schwester nannte er seine Glücksbringerin, da sich mit ihrer Geburt auch sein Schicksal wendete.

Eines Morgens jagte ich meinen Eltern einen ganz schönen Schrecken ein. Wahrscheinlich war es an einem Wochenende, sie schliefen nämlich etwas länger als sonst. Martha war aufgewacht und schrie nach ihrem Fläschchen. Also schlich ich mich runter und machte es warm, schließlich hatte ich meiner Mutter sehr oft dabei zugesehen. Dann brachte ich es nach oben, um es ihr zu geben. Als meine Eltern entdeckten, was ich vorhatte, flippten sie völlig aus, da sie überzeugt waren, dass ich sie verbrühen würde. Martha aber kaute nur genüsslich auf dem Sauger herum … Und so hatte ich eine neue Aufgabe gefunden, meinen eigenen kleinen regelmäßigen Beitrag zu unseren häuslichen Abläufen in Hawthorne.

Damals war Hawthorne das Zentrum meines Universums. Wir sind dort nie wirklich weggezogen. Als Kind verstand ich natürlich nichts von Finanzen und bin nie auf den Gedanken gekommen, dass wir nicht viel Geld hatten und meine Eltern obendrein versuchten, auf ein Haus zu sparen. Ich hatte einfach nur eine riesige Sehnsucht, zu verreisen. Ich war immerzu neugierig und rastlos. Ich liebte es, wenn wir uns in den Ferien alle ins Auto zwängten und an den Strand fuhren, auch wenn das fast immer bedeutete, der Verwandtschaft einen Besuch abstatten zu müssen.

Als ich elf oder zwölf Jahre alt war, machten wir eine Reise nach Cape Cod. Mit meiner Tante Alma und Onkel Tom, dem Bruder meines Vaters, übernachteten wir in einem Wohnheim. Meine Cousine Jane war ein Jahr älter als ich, und wir lachten, kicherten und spielten zusammen. Eines Tages, unsere Eltern waren im Stockwerk unter uns, saßen wir vor dem Spiegel und machten uns die Haare. Wir liebten das. Diesmal aber riefen wir hinunter, dass wir einen Spaziergang machen würden. Sobald wir weit genug weg waren, kramten wir den gestohlenen Lippenstift und das Augen-Make-up heraus und verwandelten uns sorgsam in zwei heiße Feger. Wahrscheinlich sahen wir eher aus wie zwei Figuren aus der Rocky Horror Picture Show. An einem Stand kauften wir ein paar Hummerbrötchen und schlenderten weiter die Straße runter, während wir unser Spiegelbild in den Schaufenstern bewunderten. Damit aber waren wir nicht alleine: Zwei Männer kamen auf uns zu und fingen an, uns anzubaggern. Sie waren viel älter als wir, beide in ihren späten Dreißigern, wie wir später herausfinden sollten. Uns gegenüber taten sie so, als hätten sie keine Ahnung, wie jung wir tatsächlich waren. Sie luden uns für den Abend ein und sagten, sie würden uns später abholen. Natürlich hatten wir nicht vor, ihnen unsere Adresse zu geben. Trotzdem spielten wir mit und versprachen, wiederzukommen und uns an einem anderen Ort mit ihnen zu treffen.

In dieser Nacht, nachdem wir unsere Gesichter wieder sauber gemacht hatten, saßen wir in unseren Babydoll-Schlafanzügen im Bett und spielten Karten. Auf einmal klopfte es an der Tür. Es muss wohl so gegen elf Uhr gewesen sein. Von uns beiden völlig unbemerkt waren die beiden Typen uns bis nach Hause gefolgt, und nun standen sie da, um uns abzuholen. Unsere Eltern hatten schon ein paar Cocktails getrunken und fanden die ganze Sache einfach nur saukomisch. Sie stießen also die Schlafzimmertür auf, und da waren wir: Kinder. Am Ende bekamen wir nicht mal allzu großen Ärger. Außerdem stellte sich einer unserer Verehrer als der berühmte Schlagzeuger Buddy Rich heraus. Später sollte ich herausfinden, dass Buddy nicht nur ein enger Freund Sinatras war, sondern obendrein zu der Zeit mit einem Showgirl namens Marie Allison verheiratet war. Sie blieben bis 1987 zusammen, als er im Alter von neunundsechzig Jahren an einem Gehirntumor starb. Kurz nach seinem Besuch steckte ein großer Umschlag in unserem Briefkasten. Darin befand sich ein Schwarz-Weiß-Foto von meinem Buddy, der einst als der »größte Drummer, der jemals Luft holte« gepriesen wurde.

Interessanterweise sollte Buddy Rich Jahrzehnte später wieder als ständige Präsenz in mein Leben treten, denn einige meiner engen Kollegen in der britischen Rockszene – Phil Collins, John Bonham, Roger Taylor und Bill Ward – betrachteten ihn als ihr größtes Idol … Mein Leben wurde über verschlungene, obskure Wege immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen.

Rückblickend gesehen, war in jenem Jahr wirklich so einiges los. Ich feierte meine Bühnenpremiere bei einer Schulaufführung der sechsten Klasse von Cinderella’s Wedding. Die Rolle der Cinderella bekam ich zwar nicht, dafür war ich die Solistin, die bei ihrer Hochzeit mit dem Prinzen sang. Mein Lied hieß »I Love You Truly«, eine opulente Ballade aus dem Film Ist das Leben nicht schön? Beim Rausgehen auf die Bühne hatte ich schlimmes Lampenfieber – all diese Augen starrten mich an, die Kids, Lehrer, Eltern. Mom und Dad waren mit meiner Schwester Martha da. Aber irgendwie riss ich mich zusammen. Ich war eben weder ein geborener Bühnenmensch, noch hatte ich eine große Persönlichkeit. Tief in mir drin vielleicht – aber ganz bestimmt zeigte ich sie nicht. Ich war sehr schüchtern. Wann immer der Lehrer auf mich zukam und mir ein Lob aussprach, fügte mein innerer Außenseiter still hinzu: »Das ist nicht Ihr Ernst, oder haben Sie den Verstand verloren?«

Meine Balletterfahrungen waren auch nicht viel besser. Wie viele junge Mädchen träumte ich davon, eine Ballerina zu sein. Meine Mutter hatte mir Margot Fonteyn und andere wundervolle Tänzerinnen gezeigt. Sie hatte eine kultivierte Kindheit genossen und wollte mich nun an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Bei den Ballettstunden jedoch fühlte ich mich unsicher. Ich war überzeugt, ich wäre zu fett, obwohl das gar nicht stimmte. Tatsächlich war ich sehr athletisch. Nur eben nicht so vogelhaft und zierlich wie die anderen kleinen Mädchen. Die sahen alle süß und perfekt und genau gleich aus in ihren kleinen Tutus. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit meinem dicken Körper alles versaute.

In jenem Jahr stand eine große Veränderung an: Meine Familie kaufte ein kleines Haus, und so zogen wir um. Unsere neue Gegend unterschied sich kaum von der alten. Weit entfernt davon lag sie auch nicht, jedoch in einem anderen Schulbezirk, also musste ich die Schule wechseln. Es war nicht einfach, die Neue in der sechsten Klasse zu sein. Außer zwei Mädchen von den Pfadfinderinnen kannte ich dort niemanden. Ich hatte keine Freunde. Und es kam noch schlimmer: Die Lincoln School hatte einen viel wissenschaftlicheren Lehrplan als meine alte Schule, also musste ich mich sehr anstrengen, um den ganzen Stoff aufzuholen. Allerdings gab es auch einen Silberstreifen an diesem mit dunklen Wolken verhangenen Horizont. Zumindest redete ich mir das ein: Ich musste Robert nicht mehr wiedersehen.

Robert war an meiner alten Schule der Neue gewesen. Er war anders. Irgendwie wild, außerdem trug er immer Sachen, die ihm viel zu groß waren. Sehr schlampig. Und auch sein Haar war immer ganz durcheinander. Selbst die Linien in seinem Gesicht schienen nicht zusammenzupassen. Dazu kam noch sein Problem, sich einzunässen. Seine Schwester Jean dagegen war mit ihren wunderschönen Locken ein Abbild der Perfektion. Stets hübsch zurechtgemacht und blitzgescheit, vielleicht sogar Klassenbeste. Roberts Noten waren so schlecht, dass es dafür eigentlich keinen Ausdruck gab. Er war der Klassenfreak. Entweder man ging ihm aus dem Weg, oder man machte sich über ihn lustig.

Martha und ich

Ich behandelte ihn wohl etwas weniger gemein als die anderen Kinder, jedenfalls fixierte Robert sich regelrecht auf mich. Er begann, mir auf meinem Nachhauseweg hinterherzulaufen. Manchmal hinterließ er mir kleine Geschenke. Und das ging immer so weiter. Nun aber, da wir umgezogen waren und wir beide unterschiedliche Schulen besuchten, dachte ich, dass ich von seinen Heimsuchungen befreit wäre. Doch das war nicht der Fall. Nur ein paar Tage nachdem wir in unser neues Haus eingezogen waren, stand ich an der Haustür. Meine Schwester Martha fragte mich irgendetwas über Robert, und ich ließ es einfach aus mir rausplatzen. Ich ließ meinen Gefühlen über seine unaufgeforderte Aufmerksamkeit mir gegenüber einfach freien Lauf. Was ich nicht wusste, war, dass Robert sich die ganze Zeit über hinter einem Baum versteckt hielt. Er hatte alles mit angehört. Den Ausdruck von Erstaunen und Schmerz auf seinem Gesicht, als er davonlief, werde ich nie vergessen. Ich fühlte mich schrecklich. Ich sah ihn zwar nie wieder, hörte aber, dass er eine soziale Katastrophe blieb und an der Highschool nur mit einem anderen Außenseiter rumhing. Gemeinsam gingen sie jagen. Ein paar Jahre später, als sie in Roberts Keller mit Waffen herumspielten, wurde er von seinem Freund erschossen. Die Sache wurde als Unfall zu den Akten gelegt, Kids, die eben mit Waffen spielten.

Die Sommerzeit lud zum Wandern in der Sonne ein. Meinen Gedanken ließ ich dabei freien Lauf. Die Tage waren so drückend heiß, dass es sich anfühlte, als wäre man in heiße Umschläge eingewickelt. Ich ging schwimmen und las viel – alles, was ich in meine gierigen Finger bekommen konnte. Die Welt der Literatur wurde zu meinem Fluchtpunkt, hier konnte ich in andere Welten reisen. Ich verzehrte mich nach allem, das über Hawthorne hinausging. Außerdem gab es noch die Verwandtschaftsbesuche bei meinen Großeltern und Tanten und Onkeln. Sachen, die man als Kind halt so macht. Heute ist die Erinnerung daran irgendwie verschwommen, mit Ausnahme der tiefen, eindringlichen Empfindung des Grauens in der Magengegend, die der Gedanke an die Rückkehr zur Schule bei mir auslöste.

Die Hawthorne High war meine dritte Schule. Dass es mir dort besser als anderswo gefiel, kann ich nicht behaupten. Sie machte mich nervös, aber ich mochte auch das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, das die Highschool bei mir auslöste. Man wurde eben ein bisschen mehr wie eine Erwachsene behandelt. Meine Eltern ließen wenig Zweifel daran, dass sie in mir eine Leistungsträgerin sahen. Hätten sie mich nicht in diese Richtung gedrängt, wäre ich wohl irgendwann in meine Traumwelt entschwunden. Ich versuchte zwar immer noch herauszufinden, wer ich wirklich war, aber ich wusste bereits, dass ich eines Tages Künstlerin oder Bohemienne werden wollte.

Meine Mutter hatte für Künstler nichts als Spott übrig. Sie legte ihren weißesten Akzent auf, knickte ihr Handgelenk ab und rief aus: »Oh, du bist ja solch eine Künstlerin.« Das regte mich dann nur noch mehr auf, und es gibt nichts Schlimmeres als eine zornige, angepisste Teenagerin. Dabei war mein Leben alles andere als schrecklich. Es fehlte an überhaupt nichts. Meine Eltern überschütteten mich mit Liebe. Trotzdem fühlte ich mich wie eine gespaltene Persönlichkeit, der eine Hälfte einfach verloren gegangen war, untergetaucht, unausgesprochen, unerreichbar und versteckt.

Auf der Highschool machte ich keinen großen Ärger. Zwar war ich keine Einserschülerin, aber ich bekam gute Noten. Der Unterricht machte mir sogar Spaß, wir lasen viel Literatur, außerdem war ich gut in Geometrie. Denn das war, als würde man ein Rätsel lösen. Die Mädchen an der Highschool waren viel erwachsener, vor allem ihr Kleidungsstil. Und so entwickelte auch ich ganz plötzlich ein neues Modebewusstsein. Vorher war ich entweder zu langweilig oder zu einengend angezogen – oder beides. Meine Mutter kleidete mich wie ein kleines adrettes Mädchen, typisch amerikanisch, dazu trug ich diese klobigen Schuhe. Ich aber wollte enge schwarze Hosen und große, weite Hemden oder umgedrehte Sweater, wie die Beatniks sie trugen. Etwas, das tough und draufgängerisch aussah. Zumindest aber etwas, das herausstach, mit leuchtenden Farben oder Fransen. Wenn ich jedoch mit meiner Mutter zum Einkaufen ging, schaute sie immer nur nach weißen Hemden mit rundem Kragen und dunkelblauen Röcken. Was unseren Modegeschmack anging, waren meine Mom und ich immer Welten voneinander entfernt.

Je älter ich wurde, desto besser wurde das Leben. Ich fing an, meine eigenen Klamotten zu designen. Anfangs versuchte ich mich an gebrauchten Sachen, schnitt einem Kleidungsstück die Ärmel ab und nähte sie einem anderen an. Ich weiß noch, wie ich eins dieser Machwerke meiner vielleicht ersten besten Freundin Melanie zeigte, die daraufhin sagte: »Sieht aus wie ein toter Hund.« Keine Ahnung, was aus dem toten Hund geworden ist.